Западный и восточный фронт 1914 – Западный Фронт Восточный Фронт Таблица 1914 Сочинения и курсовые работы — Скачать Реферат — Сочинение

Русско-германский восточный фронт

Начало боевых действий. Первые выстрелы и кровь полились на русско-германском фронте ещё в момент мобилизации армий. 5 германский корпус первым перешёл границу, занял Калиш, 19 июля вечером, а 20 6ой корпус занял Чехнсохов. Её атаковала 14 кавалерийская дивизия ген.Новикова, но безуспешно. В конце июля никаких сил вдоль германской границы корме конницы русская армия пока не имела. И приходилось действовать, чем было. Русская конница собирала разведданные, завязывала стычки с противником, отличилась в делах у Макгарбова и Эйдкунена 1-ая кавалерийская дивизия 1 армии, но 4-ая дивизия 2 армии 28 июля оказалась сильно потрёпана германским 20 кавалерийским корпусом ген. Бялы, потеряв 500 чел. убитыми и ранеными и 7 орудий, а 14ая дивизия кавалерии, будучи не в состоянии противостоять натиску ландверного корпуса ген. Войрша, австрийцам ген. Куммера и легиону Пилсудского вынуждена была отступить, сдав приграничную полосу. Более удачно шли дела на австрийском фронте[1]. Австро-венгры имели превосходную кавалерию, которая была безграмотно использована в дни июля-августа 1914 года. Показателен пример полного уничтожения 2ой дивизии у Владимир-Волынска пехотным Бородинским полком, который занял оборонительные позиции у своих казарм и расстрелял атакующих в плотном строю австро-венгерских конников. Потери русских было 40 тысяч убитыми, австрийцев тоже полегло немало. Также австрийцы потеряли свою конницу в бою у местечка Сатанова.

И вот, русские конники, чины пограничной стражи и части пограничных округов временно задержали противника, дав развернуться и мобилизоваться остальным русским армиям, которые в начале августа были готовы начать наступление.

По плану русского командования, армии должны были наступать двумя фронтами. Первый, Северо-Западный, под командованием генерала от кавалерии Жилинского Я.Г. должен был двумя армиями, 1ой и 2ой, наступать на Кенингсбёрг в обход Мазурских болот. Первая наступала с Неманского плацдарма, вторая с Наревского. 1-я армия генерала от кавалерии П.К. фон — Ренненкампф (начальник штаба генерал-лейтенант Г.Г. Милеант) развертывалась от Ковно (ныне Каунас) до Шавли (Шяуляй). Всего в армии было 104 батальона, 124 эскадрона и сотни, 65 батарей. 2-я армия генерала от кавалерии А.В. Самсонова (начальник штаба генерал-майор П.И. Постовский) на широком фронте прикрывала Варшаву и реку Нарев. Всего во 2-й армии имелось 200 батальонов, 72 эскадрона и сотни, 96 батарей.[2]

Тем временем, Юго-Западный фронт под командованием генерала от артиллерии Н.И.Иванова должна была наступать силами 4х армий на окружение австрийской группировки у Львова. 4я и 5ая армии наступали из Польши, 3я и 8ая наступали на Львов. Австрийская армия, согласно планам, разворачивалась на Сане, и основные силы перебрасывала за Вислу, устремляясь на Люблин, сосредотачиваясь у Красника и до Томашова. От Вислы до Буга в этом районе с 14 по 17 августа, австрийцы сосредоточили 800 000 штыков. Переход отдельными частями границ и стычки, описываемые выше, переросли в сражения, начавшиеся 13 августа. 4 и 5 армии начали встречный бой у Люблин-Холма, прикрывая Южную Польшу, 3 и 8 начали наступление на Львов, угрожая флангам австрийцев. Генеральное сражение развернулось в Люблин-Холмской операции на 300 вёрстном фронте. 16 августа, австрийцы получили первый жестокий удар от русских войск, на р.Золотая Липа. Австрийцы были отброшены к Серету и верховьям Буга. Огромную роль сыграли казачьи части, прорезавшие фронт и введшие неприятеля в панику и дезорганизацию[3]. Но главное наступление развернулось на Северо-Западном фронте, в Восточной Пруссии.

Восточно-Прусская операция. Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, отдал приказ армиям Северо-Западного фронта начать вторжение, 17 августа. 1ая армия должна была отрезать немцев с севера от Кенинсбёрга, а 2ая отрезать их от Вислы. И 17 августа армии перешли границу, начав наступление. В этот же день, у Сталюпинена, 3 корпус ген.Епанчина, 1 армии ввязался в сражение с 1ым армейским корпусом генерала Франсуа. Он оказался в авангарде немецких сил прикрывавших Восточную Пруссию, и он решил самостоятельно попытать военного счастья. Обрушившись основными силами на фланговую 27 дивизию, немцы разгромили Оренбургский полк, но подоспевшей 29 дивизии удалось отбросить немцев с фланга, и попав под перекрёстный огонь русских, немцы вынужденно отступили. На следующий день, 1ая гвардейская кавалерийская дивизия хана Нахичеванского наступала на Истенбург и у деревни Каушен, 19 августа разгорелся бой, где гвардейская кавалерия пыталась атаковать ландверные части и понесла большие потери. Этот бой вошёл в историю тем, что именно там появился первый в эту войну георгиевский кавалер. Из-за огня артиллерийской батареи продвижение кавалерии было остановлено, и ротмистр лейб-гвардии Конного полка П.Н.Врангель на полном скаку атаковал батарею и изрубив прислугу заставил её замолчать, обеспечив победу русских войск в этом столкновении, за что первым в этой войне был удостоен ордена Св. Великомученика и победоносца Георгия 4 степени. Но ввиду понесённых в этом столкновении потерь, Ренненкампф назначил остановку войск 20 августа. На следующий день Пиртвиц атаковал русские части у деревни Гумбинен. Наступали немцы 3мя корпусами, левое крыло был 1 корпус ген. Г. фон Франсуа, центр XVII корп. Ген.А фон Маккензена и правый фланг 1 резервный корпус О. фон Белова. Русские соответственно – 20 ген. С.С.Смирнова, 3 корп. Ген. А.Н.Епанчина и 4ый ген. хана Э.Султан-гирей Алиева. Соотношение сил было таково – 6 с половиной пехотных и 5 кав. Дивизий при 278 орудиях у русских, и 8 с половиной пехотная и 1 кавалерийская дивизия при 336 орудиях у немцев.

Немцы потеснили в начале сражения части 1 армейского корпуса и разгромили 28 дивизию, выбивая из строя по очереди 109 Волжский и 110 Камские полки, остатки которых героически держали немцев, которые пустили в тыл русским части 1ой кавалерийской дивизии, прорвавшей фронт на 10 вёрст, и остановленной Павлоградским гусарским полком с конной батареей и 112 Уральским пехотным полком. Остатки 28 дивизии спасла атака 25 дивизии, в результате чего 28ая дивизия снова выдвинулась на исходные позиции и продолжила бой.[4] В центре немцы наткнулись на ожесточённое сопротивление 27 дивизии ген. Адариди, подпустившего к себе немцев, шедших плотными колоннами, с музыкой и конными офицерами, и расстреляли их как на учениях. Артиллерия русских стреляла с закрытых позиций, что позволяло ей уничтожать немцев на подходе. На правом фланге у дер. Гольдап отделённой от остальных Роминтенским лесом (охотничьи угодья самого кайзера Вильгельма), русские заняли оборону, и периодически переходили в контрнаступления отбивая у немцев отдельные участки фронта.[5]

В итоге, понеся тяжёлые потери от артиллерийского огня, наступавшие в плотных рядах немецкие части вынуждены были отступить. Но тяжёлые потери и в русской армии и неосведомлённость о состоянии противника не дали Ренненкампфу решиться на преследование, в результате чего последовал приказ о двухдневной остановке, пока не подтянутся тылы. Потери немцев в Гумбиненском бою были — 14 800 человек (в 17-м корпусе — 200 офицеров и 8500 нижних чинов), а потери русских составили 16 500 человек (главным образом в 28-й пехотной дивизии).

Армия генерала Самсонова и гибель полководца. Тем временем, 20 августа 2ая армия Самсонова пересекла границу. Известие о её подходе заставило немцев начать отход с поля боя, не желавших уничтожать остатки армии перед лицом новых сил русских. И командующий Северо-Западным фронтом генерал Жилинский решил разбить немцев по частям, Ренненкампфу следовало настигнуть их и уничтожить у Кенингсберга, а Самсонову отрезать им путь отступления за Вислу, куда фон Пиртвиц, командующий 87 немецкой армии планировал отступить. Но германское командование уже обратило внимание на катастрофическое положение на Востоке, и приступило к решительным действиям. Во-первых, была произведена смена командования, вместо Пиртвица, командующим стал уже отставной генерал-полковник Пауль Гинденбург, а начальником его штаба стал генерал Людендорф. С парижского направления, в разгар преследования отступавших французских армий, были снятыVкорпус и 8ая кавалерийская дивизия, которые в Вост.Пруссию не успели, отправились назад, и не успели на Марну… Новый командующий 8ой армией, Гинденбург, решил громить русских по частям. Сначала он обрушился на шедшую к Висле армию Самсонова. По плану предложенному Людендорфом, немцам надо было сковав 13 и 15ые корпуса центра, обрушиться на фланги и взять армию в клещи.[6] 23 августа, 20 корпус немцев занял позиции у Орлау, откуда был отброшен авангардными частями 8 дивизии, а 24 части 15 и 13 корпусов взяв его под перекрестный огонь отбросили на север. В боях у Орлау — Франкенау русские лишились свыше 3000 человек убитыми и ранеными. Немцы лишились 1700 человек.

Солдаты Сибирского полка взяли 2 орудия — это были первые трофеи 2-й армии. [7] 26 августа Гинденбург перегруппировал свои части, и двинул их на Самсонова. 20 корпус выдвигался вперёд против левого крыла русских армий, а 1ый корпус Франсуа шёл на Сольдау. Навстречу 20 корпусу германцев выдвигалось левое крыло армии Самсонова и у Гросс-Гартиен во встречном сражении они потерпели неудачу.[8] Тем временем, центральные дивизии 15 и 13 корпусов выдвинулись далеко на Север, опередив остальные части. Разбив двойными силами VI правофланговый русский корпус и прорвавшись между левым крылом — I корпусом — и центром Самсонова, сбивавшим XX германский корпус, немцы сумели окружить и уничтожить 5 дивизий русского центра (XIII, XV и часть XXIII корпуса). Поздно предпринятая попытка обоих крыльев выручить центр (30 августа) не удалась. Самсонов со своими 125 батальонами сам зашел в мешок, дерзко наступая в предположении, что против него только 75 германских батальонов, когда их было свыше 150 при вдвое превосходившей его артиллерии. Его указания на необходимость приостановиться армии не были приняты во внимание. Ренненкампф не успел оказать Самсонову помощи, два высланных корпуса приблизились, когда уже со 2-й армией было покончено, и должны были быстро отойти назад[9]. И 30 августа, находясь в полном окружении, среди прорывавшихся через простреливаемые немцами тропки в Мазурских озёрах, Самсонов застрелился. Можно считать, что в плен попало 70 000 человек, наполовину раненых. У нас убито 10 генералов, 13 взято в плен. Орудий потеряно 330, но не оставлено врагу ни одного знамени. Немцы свой урон показывают в 13 000. Стратегически для немцев выгода свелась к нулю: они лишены были возможности пожать плоды этой победы[10]. Зато моральные последствия катастрофы при Сольдау были неисчислимы: немцы возомнили себя без 5 минут победителями, а русское командование вспомнило «маньчжурский синдром»… Но основной костяк 2ой армии был сохранён и в полном порядке, усиленный прорвавшимися частями отошёл к границе, где в 6 км от неё остановил немецкую армию, держав этот участок до весны 1915 года, под командованием генерала Шейдемана. 1 армия Ренненкампфа отступила сама, не дожидаясь клещей, и заняла оборону на Немане.

Галицкая битва 1914 года. В прореху у Мазурских озёр направилась новая, 10ая армия генерала Сиверса, и первым туда в конце августа прибыл Финляндский стрелковый корпус, который, ввиду известия о поражении Самсонова, терпел неудачи от немецких войск, но к середине сентября, со стабилизацией Северо-Западного фронта у Восточно-Прусской границы, корпус успешно перешёл в наступление и до весны 1915 года вёл бои на немецкой территории[11].

Тем временем, австро-венгерские армии рвались на Седлец, рассчитывая там соединиться с немецкими войсками, и окружить русские армии в Польском котле. И в те же самые дни, когда армии Самсонова и Ренненкампфа дрались в Восточной Пруссии, разворачивался самый тяжёлый этап Галицкой битвы – Люблин, Холмское сражение. В начале Галицкой битвы мы имели 40 дивизий против 86 австрийских, в конце — 51 1/2 против 42 австро-германских. По австрийскому плану мобилизации 10 корпусов были привязаны к русскому фронту, а 3 корпуса (5-я и 6-я армии) — к сербскому. Они входили в первую очередь перевозок по сосредоточению (лит. А.). 4 корпуса (2-я армия) образовывали вторую очередь — (лит. В.), которая могла быть направлена на тот или другой фронт. Главная масса австрийских войск — 1 -я армия Данкля и 4-я армия Ауфенберга — собиралась между Вислой и Перемышлем и направлялась на участок от Вислы до Холма. Кроме того, на левом берегу Вислы наступал 1-й австрийский и 1-й германский корпус. Здесь, в общем, не менее 24 австрийских дивизий направлялись против 18 русских дивизий, причем с запада охватывали не русские, а австрийцы.

Против наших 3-й и 8-й армий, наступавших с востока массой в 22 пехотные дивизии, Конрад оставил заслон — 3-ю армию Брудермана и группу Кевеша — силой не более 12 пех. дивизий[12]. Итак, такое сосредоточение сил предопределило исход Галицийской битвы, когда наступавшие в южной Польше австро-венгры, вынуждены были оттуда уйти ввиду наступавших им в тыл 3ей (Н.В.Рузский) и 8ой (А.А.Брусилов) русских армий, 6 августа наша 3-я армия перешла границу. Генерал Рузский сразу же сжал свой фронт со 120 верст на 75, решив действовать одними лобовыми ударами, не прибегая к фланговым маневрам. Примитивная эта стратегия еще более удаляла 3-ю армию от 5-й. 8 августа перешли Збруч и корпуса 8-й армии. Генерал Брусилов выделил из состава своего XII корпуса Заднестровский отряд, пошедший из Бессарабии на Буковину, в составе Терской казачьей дивизии и 2-й бригады 12-й пехотной дивизии, смененной затем 71-й пехотной дивизией. 8 августа, у деревни Ярославице, 10ая дивизия Ф.А.Келлера одержала победу над австрийской кавалерией. Атаковав австрийские батареи и завязав фронтальный бой, он бросил им во фланг 2 полка (Одесский уланский и Оренбургский казачий), но к австрийцам прибыли подкрепления, и Келлер решил лично ввести в бой штаб и конвой. Исход боя решили 2 эскадрона Ингерманландских гусар под командованием ротмистра Барбовича (будущий Белый военачальник) Тем временем, 4ая армия фон Зальца встретилась в бою с 1ой австрийской армией фон Данкля, 10-го же августа генерал Данкль атаковал силами 3х корпусов под Красником наш XIV армейский корпус и нанес ему полное поражение. 11 августа разбиты были XVI и Гренадерский корпуса, 12-го числа 4-я армия стала откатываться к Люблину.

В этот день генерал Зальца был заменен генералом Эвертом, который правильно оценил обстановку и смог остановить армию, приковав к себе австрийцев. Тем временем, генштаба фронта, М.В.Алексеев, решил нанести поражение австрийцам, ударив по ним силами 5ой и 3ей армий с тыла 1ой и 4ой австро-венгерским армиям. 4ой армии были направлены подкрепления из Польши, предназначавшиеся для удара на Берлин, в лице XVIII корпуса. Данкль окружил 4ую армию с обоих флангов. И на его правом фланге оказался прибывший 17 августа XVIIIкорпус, который сбил группу ген.Куммера и сровнял фронт. Трофеи русских составили: 1 генерал, 1000 пленных, 3 орудия, 10 пулеметов. Отличился Двинский полк. Положение под Люблином изменилось к лучшему, но под Суходолом (левый фланг 4ой армии) продолжало оставаться напряженным. Так русские армии, едва не угодив в окружение, вышли из намечавшегося котла, и в тяжелейших оборонительных боях середины августа сдерживали натиск австрийцев.

Группа войск, собиравшаяся на правом фланге 4-й армии, была объединена в составе 9-й армии. Уже 27 августа австрийцы почувствовали возросшую силу русского сопротивления; для усиления армии Данкля в ночь на 29 августа был переправлен у Юзефова австрийский корпус Куммора, а в ночь на 5 сентября — германский ландверный корпус Войрша. Тем не менее, наше положение к югу от Люблина становилось все устойчивее, инициатива переходила к нам, а очищение левого берега Вислы австро-германцами открыло простор действиям нашей кавалерии ген. Новикова, который глубоко продвинулся вверх по левому берегу Вислы. Моментом решительного перелома надо считать 1 сентября, когда австрийский X корпус, желая использовать промежуток между 4-й и 5-й русскими армиями для охвата левого крыла 4-й армии, захватил станцию Травники на железнойдороге Люблин — Холм. Уже 2 сентября спешно собранные нами 30 батальонов из состава 3 корпусов под командой ген. Мрозовского нанесли у сел. Суходолы сильное поражение X австрийскому корпусу. С этого момента неприятелю приходилось думать только об обороне. Отличилась под деревней Ярославовым (не путать сбоем у Ярославице) Петровская бригада Лейб-Гвардии. Куда входили Преображенские и Семёновские полки, сдержав натиск австрийцев и обратив их в бегство. В это же время в бой ввелась 5ая армия генерала П.А.Плеве, который в манёврировании у Томашова отразил австрийцев, не дав им ввести свою 4ую армию в бои у Люблина. Но моментом решившим исход движения на Люблин-Холмском направлении, оказалось то, что 13 августа наша 3-я армия, а затем и 8-я начали наносить сильные удары оставленному против них заслону 3-й австрийской армии и группе Кевеша.

При почти двойном превосходстве наших сил и при введении в бой австрийских сил по частям, эти бои — на р. Золотой Липе, а затем на р. Гнилой Липе — привели к вечеру 17 августа к полному разгрому австрийского заслона. 2 сентября нами был занят Галич, а 3 сентября — без боя — покинутый в панике австрийцами Львов[13]. Поражение заслона, прикрывавшего с востока наступление австрийцев на север между Вислой и Зап. Бугом, заставило австрийцев уходить из Польши. В конце августа и до 22 сентября, наши армии преследовали австрийцев, отбросив их в Карпаты. Результат с русской стороны был половинчатым, т.к. вместо окружения австрийских армий, мы их просто вытеснили из Галиции в Карпаты. Но занятие древнерусских земель бывшего Галицко-Волынского княжества, населённое преимущественно дружелюбным славянским народом русин, имело большое политическое значение, а австро-венгерские армии навсегда утратили боевой задор и силу начала войны и уже с октября 1914 и до самого конца войны представляли собой второсортный материал для боёв.

Атака Варшавы. Но в октябре немцы приготовились хоть чем-то компенсировать свои неудачи во Франции и взятие Парижа заменить взятием столицы русской Польши – Варшавы[14]. Но более насущная цель была поддержать своего почти разгромленного союзника – австрийцев, и с их помощью осуществить задуманное на востоке. С конца сентября по начало ноября на Висле развернулось Варшаво-Ивангородское сражение, где на северном фасе немцы и австрийцы рвались через Вислу, и измотавшись в боях, отступили, а на южном огромные силы австро-венгров сдерживали войска ген.Брусилова, начавшие Карпатское сражение. От Кракова и до Силезии расположилась 9ая армия германцев, которая при поддержке 1ой австро-венгерской армии должна была выйти к Висле и уничтожить русских там.

Благодаря мощной поддержке германской армии 2, 3 и 4-я австрийские армии, получившие пополнение, смогли 4 октября также перейти в наступление. Их задача заключалась в том, чтобы перейти через р. Сан и наступлением между Вислой и Западным Бугом в северном направлении заставить русских отказаться от обороны р. Вислы. Однако русские планомерно отошли за р. Сан и далее не позволили австрийцам продвинуться ни на один шаг. Вследствие этого центр тяжести австро-германской операции, намечавшийся по плану на правом берегу Вислы, оказался перенесенным на левый берег. Германцам, рассчитывавшим охватить с севера русский фланг в Галиции, через коридор между Вислой и Карпатами, вследствие русского контрманевра, прикрытого кавалерией, стал грозить с севера от Варшавы русский охват. Раз немцам не удалось застать русских врасплох, им надо было стремиться создать выгодные условия себе для обороны, а для этого надо было успеть занять левый берег р. Вислы прежде, чем русские успеют переправиться через реку в значительных силах. Германские корпуса еще двигались вперед, но в основе их маневра выдвинулась оборонительная задача. Первоначально германское наступление нацеливалось левым флангом на Ивангород — теперь приходилось свернуть его в северо-восточном направлении, чтобы протянуть левое крыло до Варшавы включительно. Ивангород же, прикрываемый кавказским корпусом генерала Ирманова держал немцев на Висле, не позволяя перейти её и начать попытку окружения русских армий. Немцы занять левый берег Вислы успели, но инициатива была упущена. Прорвав фронт у Вислы через австрийцев, русские, опираясь на Ивангород, перешли её, и отбросили немцев и австрийцев снова к границе.

3я армия, продвигаясь по Галиции, блокировала крепость Перемышль, оставив потом осаду на сформированную из второочерёдных дивизий Блокадную армию генерала Селиванова, а сама ринулась на штурм Карпат. Немцы не оставляли возможностей взять Варшаву и в ноябре попытались окружить российские войска у Лодзи. Русское командование, в свою очередь, планировало наступать в Силезию и на Позань. 14 ноября должно было начаться русское наступление. 4 русских армии (2, 5, 4 и 9-я) стояли лицом к Силезии и Познани. 3-я и 8-я армии, развернутые против австрийцев к югу от Верхней Вислы, прикрывали фланг вторжения. Правый фланг обеспечивался уступным положением правофланговой 2-й армии и расположением в районе Влоцлавск — Плоцк 1-й армии на обоих берегах Вислы. 10-я армия постепенно теснила слабую 8-ю прусскую от Немана и Бобра к р. Ангерапп и Мазурским озёрам.[15] Немцы же планировали группой Войрша из района Чехонстова при поддержке австрийцев сковать 2ую и 5ую армии, и группой Маккензена окружить их с севера. Назначенный ею командовать П.К.фон Реннекампф отступил к Лодзи, где задержал немцев. В прореху на Ловичи вошла группа генерала Шеффер-Бодяля, которая при содействии 2ой и 5ой русских армий оказалась в кольце. 25 ноября на Березине он сумел вырваться из окружения, понеся громадные потери. Для их освобождения сняли дивизии из Франции, которые прибыв на фронт попали в позиционное затишье, т.к. русские войска не стали ввязываться в бой со свежими силами противника рискуя быть разбитыми, ввиду обескровленности, без резервов и с ничтожным запасом снарядов.

Итак, кампания 1914 года завершилась позиционным затишьем в Восточной Пруссии и Польше, и вялотекущим наступлением в Карпатах. Но в армии уже обозначился снарядный голод. 1915 год встречали с надеждой на окончание войны, которая уже стала казаться слишком затянувшейся.

Примечания.

[1] Керсновский А.И. «История Русской армии» М.:Голос, 1994. Стр. 179.

[2] Нелипович С.Г. Восточно-Прусская операция 4(17) августа — 2(15) сентября 1914 г. //Доклады академии военных наук. №5 (23) «Первая мировая война: поиски новых подходов к исследованию, приглашение к диалогу» Саратов.: Академия военных наук, поволжское отделение, 2006. Стр. 122 – 140.

[3] Имшенецкий Б.И. «Великая галицийская битва» Петроград.: типография И.В.Леонтьева, 1914. Стр.4.

[4] Коленковский А. «Манёвренный период империалистической войны» М.: Госвоениздат, 1940. Стр. 185.

[5] Оськин М.В. «Крушение германского билцкрига 1914» М.: Цейхгауз, 2006. Стр.26.

[6] Ростунов И.И. «Русский фронт Первой Мировой войны» М. Стр. 123.

[7] Керсновский А.И.Указ.соч. Стр. 190.

[8] Коленковский А.А. Указ.соч. Стр.199.

[9] Свечин А.А. «Общий обзор сухопутных операций» / «Великая и забытая война» отв.ред.Г.Перанвский. – М.:Яуза; Эксмо, 2009.

[10] Керсновский А.И. Указ.соч. Стр. 195.

[11] Сергеевский Б.Н. «Пережитое, 1914» — Белград, 1935.

[12] Свечин А.А. Указ.соч. Стр. 48.

[13] Свечин А.А. Указ.соч. Стр. 53.

[14] Нелипович С.Г. «Кровавый октябрь 1914 года» — М.: Минувшее, 2014.

[15] Свечин А.А. Указ.соч. Стр.66.

Вернуться к списку

greatwar1914.ru

Ход военных действий на Восточном фронте в 1914-1916 гг

Неподготовленность России

Россия вступила в империалистическую войну плохо подготовленной. После войны с Японией царское правительство провело в армии ряд преобразований, несколько улучшивших ее состояние. Но реформы не были завершены. Армия не имела достаточно запаса орудий, винтовок, боеприпасов, а отсталая экономика страны не могла обеспечить быстрого расширения военного производства. Войсками по-прежнему командовали, как правило, бездарные генералы, не подготовленные к ведению войны такого грандиозного масштаба.

Военные планы Германии

Стремясь избежать войны на два фронта, Германия первый удар нанесла по Бельгии и Франции. План германских генералов состоял в том, чтобы разгромить Францию в «молниеносной войне» и затем все силы бросить на Восточный (русский) фронт. В начале войны основные действия против России должна была вести Австро-Венгрия. Германские армии, разгромив Бельгию, стремительно продвинулись к Парижу. Англо-французские войска отступали. Франция оказалась в крайне тяжелом положении.

Союзники потребовали от царизма немедленно начать наступление, чтобы отвлечь с Западного фронта немецкие силы и тем предотвратить разгром Франции. Еще не мобилизовав полностью свою армию, Россия выступила на помощь союзникам.

Начало войны на Восточном (русском) фронте

Восточный (русский) фронт тянулся от Балтийского моря до Румынии. Он делился на два фронта: Северо-Западный (от Балтийского моря до нижнего течения Буга), направленный против Германии, и Юго-Западный (вдоль русско-австрийской границы до Румынии) — против Австро-Венгрии.

В августе 1914 г. две русские армии вторглись в Восточную Пруссию и нанесли ряд поражений германским войскам. Германии грозила потеря Восточной Пруссии. Поэтому германскому командованию пришлось срочно перебросить значительные силы с Западного фронта на Восточный, чтобы задержать наступление русских армий. Это облегчило положение Франции и способствовало отражению немецкого наступления на Западе. Однако для русских армий Северо-Западного фронта это преждевременное и недостаточно подготовленное наступление закончилось катастрофой. В результате преступной медлительности командующего одной из армий генерала Ренненкампфа два корпуса другой армии — генерала Самсонова — оказались в окружении и погибли. Затем немцы отбросили из Восточной Пруссии и армию Ренненкампфа.

Гораздо успешнее действовали русские войска на Юго-Западном фронте. Здесь они перешли в наступление и нанесли тяжелое поражение главным силам австро-венгерских войск. Русские войска вступили во Львов, Черновицы, блокировали крепость Перемышль, заняли почти всю Галицию. Австро-Венгрия потеряла 325 тыс. солдат и офицеров. Германии пришлось перебросить на территорию Польши крупные силы, чтобы спасти своего союзника от полного разгрома.

Наступление русской армии сорвало немецкие планы «молниеносной войны». Германская армия не смогла достичь решающей победы над Францией, так как нависла угроза вторжения русских войск на территорию самой Германии. Попытки германского командования отбросить русские войска из Польши потерпели неудачу.

Это наступление было возможно лишь благодаря храбрости и самоотверженности русских солдат, колоссальному напряжению сил.

После осенних сражений 1914 г. русская армия оказалась в тяжелом положении; остро ощущалась нехватка оружия и боеприпасов. Промышленность не справлялась с военными заказами, а транспорт — с перевозками.

Осенью 1914 г. на Россию без объявления войны напала Турция, но вскоре ее войска потерпели серьезное поражение в Закавказье.

Отступление русской армии

Боевые действия русской армии в 1914 — начале 1915 г. заставили Германию и Австро-Венгрию сосредоточить свои силы против России. Германское командование решило перенести главный удар на Восточный фронт и вывести Россию из войны, чтобы затем всей своей мощью обрушиться на Францию и Англию. Против русских войск были сосредоточены основные силы противника (до половины всех вооруженных сил Германии и Австро-Венгрии).

Весной и летом 1915 г. русской армии пришлось вести кровопролитные оборонительные бои с хорошо вооруженными войсками противника. Русская артиллерия из-за недостатка снарядов могла отвечать лишь одним выстрелом на десять немецких.

Союзники не оказали серьезной помощи России и не предприняли крупных наступательных операций, чтобы облегчить положение русских войск, не помогли боевой техникой и боеприпасами. Русская армия под натиском неприятеля с большими потерями в живой силе и технике оставила Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Западной Украины. С начала войны было потеряно более 3,5 млн. человек убитыми, ранеными и пленными. Кадровая армия, была почти полностью выведена из строя.

Но все, же Германии не удалось разгромить Россию. Осенью 1915 г. русские войска закрепились на новых позициях и остановили врага. Война приняла затяжной характер. Восточный фронт продолжал приковывать к себе крупные силы германо-австрийских войск.

Наступление на Юго-Западном фронте

В 1916 г. Германия снова попыталась разгромить Францию, так как считала русскую армию неспособной к серьезным наступательным действиям после поражений 1915 г. Немецкие войска в феврале начали штурм крепости Верден, прикрывавшей Париж. И на этот раз Россия пришла на помощь союзникам.

Основной удар был нанесен на Юго-Западном фронте. В мае 1916 г. русские войска под командованием талантливого генерала А. А. Брусилова прорвали австро-венгерский фронт на протяжении 350 км. Австро-венгерские войска были разгромлены и начали беспорядочно отступать. Только пленными они потеряли более 400 тыс., а всего убитыми, ранеными и пленными— 1,5 млн. человек. Наступление русской армии снова отвлекло немецкие силы с Запада и облегчило положение французов под Верденом. Была также спасена от разгрома Италия (в 1915 г. Италия разорвала союз с Германией и вступила в войну на стороне Антанты), армия которой находилась на грани катастрофы. В 1916 г. русские войска нанесли также ряд тяжелых поражений турецкой армии в Закавказье и отбросили ее от русской границы.

Однако развить первоначальный успех русским войскам не удалось. Царская Ставка не дала Юго-Западному фронту необходимых резервов и боеприпасов. Немцам удалось, подтянув крупные силы, остановить русское наступление.

Кампания 1916 г. оказала большое влияние на дальнейший ход войны. Австро-венгерская армия потерпела такое поражение, от которого она уже не могла оправиться. Благодаря успешным действиям русских войск на фронте отчетливо обнаружился перевес сил Антанты. Надежды кайзеровской Германии на победу в войне были окончательно похоронены.

biofile.ru

Восточный фронт Первой мировой войны

| Восточный фронт | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Первая мировая война | |||

Русская пехота | |||

| Дата | 19 июля (1 августа) 1914 год — 7 мая 1918 | ||

| Итог | |||

| Изменения | Для России: Для Румынии: Для Украины: | ||

| Противники | |||

| Командующие | |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

| Аудио, фото, видео на Викискладе | |||

Восточный фронт (нем. Ostfront, венг. Keleti front, болг. Източен фронт, тур. Doğu cephesi, рум. Frontul de răsărit, укр. Схiдний фронт, чеш. Výhodní fronta, словен. Vzhodna fronta, фр. Front de l’Est) — один из театров военных действий Первой мировой войны (1914—1918).

На Восточном фронте происходили боевые действия между Россией (Антанта) и Центральными державами. На стороне Антанты (с 1916 года) выступила Румыния.

Восточный фронт по своей протяжённости намного превосходил Западный фронт. По этой причине война на Восточном фронте имела менее позиционный характер по сравнению с Западным фронтом. На Восточном фронте происходили крупнейшие сражения Первой мировой войны.

После Октябрьской революции, когда в России была установлена Советская власть, боевые действия на Восточном фронте были приостановлены. Правительство Советской России заключило перемирие с Центральными державами и начало готовиться к подписанию сепаратного мирного договора. 8 февраля 1918 года Центральные державы подписали Брестский мирный договор с Украинской народной республикой, а 3 марта 1918 года — с Советской Россией. Россия лишалась огромных территорий и должна была выплачивать репарации. Румыния, оказавшись в изоляции, также была вынуждена 7 мая 1918 года подписать мир с Германией и её союзниками.

Вплоть до окончания мировой войны Центральные державы, несмотря на поражения на других фронтах, продолжали держать на занятых по Брестскому миру территориях в качестве оккупационных войск значительные силы.

Перед войной

Особенности театра боевых действий

Восточный фронт мировой войны охватывал обширные территории на Востоке Европы: западную пограничную область России, Восточную Пруссию, восточную часть провинций Позен и Силезия, а также Галицию. С запада театр военных действий ограничивался рекой Вислой, крепостями Данциг, Торн, Позен, Бреславль и Краков; с юга — Карпатскими горами и румынской границей; с востока — линией Петербург — Великие Луки — Смоленск — Гомель — Киев и Днепром; с севера — Балтийским морем. Протяжённость театра по фронту от Балтийского моря до русско-румынской границы составляла около 850—900 км (по линии Кёнигсберг — Черновицы), максимальная глубина (в 1915 году) — около 500 км (от линии Барановичи — Ровно до границы с Германией (немного западнее Лодзи)).

Рельеф театра был преимущественно равнинный и удобный для развёртывания и применения большого количества войск.

В западной части России была развитая система укреплённых крепостей, на которую русская армия могла опираться при обороне и наступлении. К началу войны были построены новые крепости с новейшим вооружением: Ковно, Ивангород, Осовец, Варшава, Новогеоргиевск, Брест-Литовск, — и строилась крепость Гродно[6].

В Германии же были созданы и усовершенствованы большое число крепостей, которые германское командование намеревалось использовать не только для обороны, но и для наступления вглубь России. Имелись крепости Кёнигсберг, Данциг, Торн и ряд укреплений на Висле: Мариенбург, Грауденц, Кульм, Фордон и укрепление Летцен в системе Мазурских озёр.

Австро-Венгрия также имела ряд первоклассных крепостей: Краков, Перемышль и укреплённый лагерь у Лемберга[6].

Планы сторон и развёртывание войск

Планы Германии и Австро-Венгрии

В начале Германия, реализуя план Шлиффена, развернула основные силы (7 армий) на Западном фронте, сосредоточив на Востоке против России всего одну армию — 8-ю. В состав 8-й армии вошли 4 армейских корпуса[7]. Германские войска, используя особенности местности, не занимали сплошного фронта, а располагались отдельными очагами (по корпусу) в укреплённых районах на главных направлениях. Всего германское командование развернуло на Восточном фронте 15 пехотных и 1 кавалерийскую дивизии, 1044 орудия (в том числе 156 тяжёлых), общим числом около 200 тыс. человек, под командованием генерал-полковника Притвица[7]. Главной задачей германской армии была оборона Восточной Пруссии и помощь австро-венгерским войскам, которые, по плану германского командования, должны были сыграть главную роль в борьбе с Россией.

Австро-Венгрия развернула против России 3 армии (1-ю, 3-ю и 4-ю) и отдельную армейскую группу генерала Германа Кёвесса.

В районе Львова развёртывалась 3-я армия генерала Брудермана, всего 6 пехотных и 3 кавалерийские дивизии, 288 орудий. 4-я армия генерала Ауффенберга занимала район Перемышля. В составе 4-й армии было 9 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, 436 орудий. 1-я армия под командованием генерала Данкля развернулась на реке Сан. Всего 9 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, 450 орудий.

Группа генерала Кёвесса, всего 10 пехотных и 3 кавалерийские дивизии, 448 орудий развернулась на правом фланге австрийских войск в районе Тарнополя.

2-я австрийская армия первоначально была направлена на Балканы, против Сербии, однако позднее была переброшена в Галицию против русских войск[комм. 2].

К началу боевых действий австро-венгерское командование развернуло против России 35,5 пехотных и 11 кавалерийских дивизий, общим числом 850 тыс. человек, 1728 орудий[8].

По плану австрийского командования австрийские войска быстрыми ударами, при содействии германских войск с севера, должны окружить и разгромить русские войска в Западной Польше. Австро-венгерская армия хотя и имела наступательную задачу, но вследствие начавшейся перегруппировки войск 2-й армии с сербского фронта нуждалась во времени для окончательного развёртывания[9].

Планы России

Российские войска мобилизовались по мобилизационному расписанию № 19 (1910 года) и осуществляли стратегическое развёртывание по плану войны 1912 г. План стратегического развертывания 1913 года (мобилизационное расписание № 20) должен был применяться с осени 1914 года и его не пришлось ввести в действие. Эти планы были компромиссом французских требований о нанесении главного удара по Германии, стремлений российского генштаба нанести главный удар по Австро-Венгрии, а также стремлений некоторой части российского генштаба не вступать в бои до окончания полного сосредоточений[10][11].

Войска развёртывались на двух основных направлениях — на северо-западном (против Германии) и юго-западном (против Австро-Венгрии). Также были созданы оперативные соединения русских войск — фронты. На Северо-Западном фронте под командованием генерала Жилинского были развёрнуты 2 армии (1-я и 2-я). Всего 17,5 пехотных и 8,5 кавалерийских дивизий, 1104 орудия, всего около 250 тыс. человек[12].

Против Австро-Венгрии, на Юго-Западном фронте (командующий генерал Иванов) развёртывались 4 российские армии (3-я, 4-я, 5-я и 8-я). Всего к началу боевых действий войска юго-западного фронта имели 34,5 пехотных и 12,5 кавалерийских дивизий, всего около 600 тыс. человек и 2099 орудий. Главнокомандующим российской армии стал великий князь Николай Николаевич[12].

Русские мобилизационные расписания № 19 и № 20 предписывали Северо-Западному и Юго-Западному фронтам переход в наступление и перенесение войны на территорию соответственно Германии и Австро-Венгрии в течение двух недель со дня объявления войны. 1-й армии П. К. ген. Ренненкампфа предписывалось выступить 14 августа, перейти границу 17 августа, обойти Мазурские озёра с севера и отрезать немцев от Кенигсберга. 2-я армия ген. А. В. Самсонова должна была выступить 16 августа, перейти границу 19 августа, обойти Мазурские озёра с запада и не допустить отхода германских войск за Вислу[9].

Кампания 1914 года

Восточно-Прусская операция

Начало Восточно-Прусской операции.Первой операцией на восточном фронте была Восточно-Прусская операция. Русские войска, имевшие задачу разбить 8-ю германскую армию и захватить Восточную Пруссию, перешли в наступление[13], чтобы отвлечь на себя крупные германские силы с Западного фронта и не позволить Германии разгромить французскую армию и вывести Францию из войны[14].

Наступление в Восточной Пруссии русские войска повели двумя армиями: 1-й и 2-й под командованием генералов Ренненкампфа и Самсонова[14]. Операция началась 17 августа, когда части 1-й русской армии перешли русско-германскую государственную границу и с востока вторглись на территорию Восточной Пруссии. 20 августа на территорию Восточной Пруссии с юга вошла и 2-я русская армия, нанося главный удар во фланг и тыл 8-й германской армии.

Командующий германскими войсками генерал Притвиц принял решение сдерживать 2-ю армию одним корпусом, а основной удар тремя корпусами нанести по 1-й армии.

На рассвете 20 августа у города Гумбиннен 1-й германский корпус под командованием генерала Франсуа внезапно атаковал наступавшие войска 1-й русской армии. Завязались ожесточённые бои. Обе стороны понесли тяжёлые потери, но немцы отступили. 17-й корпус под командованием генерала Макензена, наступавший южнее Гумбиннена, во встречном бою был наголову разбит и, потеряв 50 % личного состава, под натиском русских войск вынужден был отступить. После этих неудач подошедший позже 1-й резервный корпус генерала фон Белова также был вынужден отойти. Германские войска потерпели поражение под Гумбинненом.

Это поражение создало реальную угрозу окружения 8-й армии, и Притвиц отдал приказ об общем отступлении германских войск из Восточной Пруссии и отходе за Вислу. Однако этому воспротивилась германская Ставка и вопреки плану Шлиффена, который предполагал при любом неблагоприятном развитии событий на Восточном фронте ни в коем случае не снимать войск с Западного фронта, чтоб гарантированно разгромить Францию и избежать войны на два фронта, приняла решение Восточную Пруссию не сдавать и перебросить в помощь 8-й армии войска с Западного фронта (2 корпуса и конную дивизию), что имело самые плачевные последствия для Германии. 21 августа Притвиц был отправлен в отставку. Командующим 8-й армией был назначен генерал Гинденбург, начальником штаба — генерал Людендорф[15].

Было принято решение, оставив 2,5 дивизии против 1-й русской армии Реннемкампфа, быстро, по рокадной железной дороге через Кёнигсберг, перебросить главные силы 8-й армии против 2-й русской армии Самсонова и попытаться разгромить её до того, как она соединится с частями 1-й армии.

В это время русское командование, обнаружив перед фронтом 1-й армии быстрое отступление немецких войск, решило, что немцы отходят за Вислу, и сочло операцию выполненной, и изменила для неё первоначальные задачи. Основные силы 1-я армии Ренненкампфа была направлены не навстречу 2-й армии Самсонова, а на отсечение Кенигсберга, где, по предположению комфронта, укрылась часть 8-й армии, и на преследование «отступавших к Висле» немцев. Главком 2-й армии Самсонов, в свою очередь, решил перехватить «отступавших к Висле» немцев и настоял перед командованием фронта на перенесении главного удара своей армии с северного направления на северо-западное, что привело к тому, что русские армии стали наступать по расходящимся направлениям, и между ними образовалась огромная брешь в 125 км.

Новое командование 8-й германской армии решило воспользоваться образовавшимся разрывом между русскими армиями, чтоб нанести фланговые удары по 2-й армии Самсонова, окружить и уничтожить её.

26 августа германские войска атаковали 6-й корпус 2-й армии, русские потеряли 7500 человек и отступили в полном беспорядке, правый фланг армии оказался открытым, однако генерал Самсонов, не получил об этом информации и продолжал наступление[16]. В то же время германцы атаковали и левый фланг русской армии, который также отступил[17]. В результате была потеряна связь с фланговыми корпусами, а управление армией — дезорганизовано. В этих условиях 2-я армия начала отступать[16]. Отступление пяти передовых русских дивизий проходило под растущим давлением продвинувшихся на флангах германских корпусов. Русское отступление приняло беспорядочный характер, а около 30 000 человек при 200 орудиях были окружены. В ночь на 30 августа генерал Самсонов застрелился[17].

Таким образом, потери 2-й армии составили 6000 убитых, ранено около 20 000 (почти все попали в плен), пленных — 30 000 (вместе с попавшими в плен ранеными — 50 000), захвачено 230 орудий. Убиты 10 генералов, 13 взяты в плен. Общие потери 2-й армии убитыми, ранеными и пленными — 56 000 человек[18]. Эти события получили название битва при Танненберге.

После разгрома 2-й армии германское командование приняло решение атаковать 1-ю армию, блокировавшую Кёнигсберг, и изгнать её из Восточной Пруссии. Сражения развернулись в районе Мазурских озёр. Здесь русская армия также была вынуждена отступить. К 15 сентября русские армии были полностью вытеснены с территории Германской империи, Восточно-Прусская операция завершилась.

В ходе этой операции русская армия потерпела тяжёлое поражение, потеряв около 80 000 убитыми, ранеными и пленными. Германские войска потеряли около 60 000 убитыми, ранеными и пленными. Выполнить поставленную задачу по захвату Восточной Пруссии русским войскам не удалось[19] Однако русские войска смогли оттянуть часть германских сил с Западного фронта, выполнив тем самым свой союзнический долг. Во многом это помогло союзным войскам одержать важнейшую победу на Марне.

Галицийская битва

Одновременно с наступлением в Восточной Пруссии, русские войска предприняли наступление в Галиции против австро-венгерской армии[20]. Русские войска в составе пяти армий (3-я, 4-я, 5-я, 8-я, 9-я)[21] перешли в решительное наступление против четырёх австрийских армий[21]. В начале сражения стратегическая обстановка складывалась не в пользу русских войск.

Австро-венгерская пехота.23 августа части 4-й русской армии получили приказ атаковать противника у города Красник[20]. Однако 1-я австрийская армия генерала Данкля утром 23 августа атаковала русские войска, которые были вынуждены отступать. Далее австрийцы попытались охватить правый фланг 4-й армии, однако в ходе упорных боёв русские войска отступили к Люблину и заняли оборону. Ожесточённые бои с переменным успехом проходили здесь до 2 сентября[20].

У Замостья 5-я русская армия наступала в направлении Комарова, однако здесь 4-й австрийской армии удалось потеснить русские войска, которые были вынуждены отступить, здесь также велись ожесточённые бои с переменным успехом. Однако боевые действия в районе Комарова не принесли русским результатов и командующий 5-й армии генерал Плеве отдал приказ об отходе своей армии[22].

www.gpedia.com

Восточный фронт Первой мировой войны — Традиция

Восточный фронт

- Конфликт:

- Первая мировая война

- Причина:

- Сараевское убийство

- Место:

- Центральная и Восточная Европа

- Дата:

- 1914- 1918

- Итог:

- Брестский мир, Бухарестский мирный договор

Стороны:

| Командующие | |

|---|---|

| Россия: Главнокомандующий — Николай Николаевич (1914—1915), Николай II (1915- февраль 1917), Румыния: Константин Презан, Александр Авереску | Германия: главнокомандующий на Востоке — Пауль фон Гинденбург (1.11.1914 — 29.08.1916), принц Леопольд Баварский (с 29.08.1916).

Австро-Венгрия: главнокомандующий — эрцгерцог Фридрих, Начальник генерального штаба Конрад фон Гетцендорф |

| Потери | |

| Россия: 900 000 убитых, 2 800 000 раненых, 3 000 000 пленных Румыния: 200 000 убитых | Германия: 300 000 убитых, Австро-Венгрия: 730 000 убитых, 2 000 000 раненых, 2 000 000 пленных |

Восточный фронт Первой мировой войны — важнейший фронт Первой мировой войны. По своей протяжённости намного превосходил Западный фронт. Из-за этого война на восточном фронте имела менее позиционный характер по сравнению с западным фронтом. Основные участники боевых действий на восточном фронте — Россия со стороны Антанты; Германия и Австро-Венгрия со стороны стран центрального договора.[1]

Боевые действия на восточном фронте начались в августе 1914 года. В первые дни русская армия действовала успешно, и сумела достаточно глубоко проникнуть вглубь Восточной Пруссии. Но отсутствие компетентного, опытного командования, отсутствие проработанного плана действий, хорошая немецкая разведка, а также разногласия между командующими Самсоновым и Ренненкампфом дали знать о себе: уже в сентябре 8-й германской армии удалось нанести поражение 2-й русской армии и выбить её за пределы Восточной Пруссии, при этом 2-я армия понесла очень большие потери. Однако в то же время русская армия в южной части Восточного фронта нанесла крупное поражение всей австро-венгерской армии во встречном сражении — Галицийской битве. Стараясь помочь своему союзнику, Австро-Венгрии, и предотвратить вторжение русских войск в Силезию, немцы сформировали на восточном фронте новую 9-ю армию и нанесли удар на Варшаву. В ходе Варшавско-Ивангородской операции немецкое наступление было отражено, неудачу также потерпело немецкое наступление на Лодзь. При этом немцы понесли значительные потери. К концу 1914 года фронт более-менее стабилизировался.

1915 год — самый напряжённый год на восточном фронте. С февраля 1915 года Германия начала развивать планомерное и успешное наступление на русскую Польшу и на Прибалтику. Это связано с тем, что в 1915 году германское командование решило нанести основной удар против России с целью вывести её из войны.

В ходе Августовской операции (называемой также зимним сражением в Мазурии) германским войскам удалось окончательно разгромить и выбить 10-ю русскую армию из Восточной Пруссии, а затем окружить 20-й корпус этой армии. Последующее наступление немцев в районе Прасныша потерпело серьёзную неудачу — в сражении германские войска были разбиты и отброшены назад в Восточную Пруссию. Зимой 1914—1915 годов шло сражение между русскими и австрийцами за перевалы на Карпатах. 10(23) марта завершилась осада Перемышля, капитулировала одна из важнейших австрийских крепостей с гарнизоном в 115 000 человек.

В мае германо-австрийским войскам, сосредоточив превосходящие силы в районе Горлице, удалось прорвать русский фронт в южном направлении. После этого началось общее стремительное стратегическое отступление русской армии из Галиции и Польши, а затем и из южной части Прибалтики. Ввиду сильных неудач на фронте, а также желая какими-то ни было способами остановить дезорганизацию солдат, 23 августа 1915 император Николай II принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего.[2] Великий князь Николай Николаевич был переведён на должность командующего Кавказским фронтом (как считают многие историки, это была роковая ошибка царя, которая стоила ему потери последнего авторитета и власти). Начальником штаба Ставки Верховного Главнокомандующего был назначен Михаил Васильевич Алексеев.

Принимая на себя верховное командование, сам император не сомневался в конечной победе. Попытки отговорить его от принятия этого решения со стороны большинства министров наталкивались на его твёрдую уверенность в конечной победе страны в войне. Он понимал, что успех покроет все трудности и посрамит всех врагов, а Россия станет всесильной[3].

В августе 1915 года Русский Северо-Западный фронт был разделен на два: Северный, командующий которого стал генерал Рузский (фронт прикрывал Петроград и важные северные районы) и Западный (на московском направлении), командующим которого стал генерал Эверт.

Крупные изменения в российском верховном главнокомандовании были крайне несвоевременными, они облегчали странам центрального договора выполнение их задач. Если Николай Николаевич не сумел обеспечить достаточно твёрдого стратегического руководства, то Николай II также не был способен осуществлять его.[4] Фактически верховное главнокомандование сосредоточилось в руках Михаила Алексеева.

В 1915 году Россия потеряла более 2 миллионов человек, из них около 1 миллиона попали в плен. Потери стран центрального договора составили более 1 миллиона человек.

Большие потери можно связать с тем, что русские войска были очень плохо оснащены боеприпасами, да и новое оборудование практически не поступало к войскам, а если же поступало, то с большими задержками и в неполном объёме.

Таким образом, в кампанию 1915 года были практически уничтожены кадры регулярной русской армии. Потери этой злополучной кампании можно было пополнить, но их нельзя было заменить. По сути, армия превратилась в хорошо вооружённое ополчение.

На румынском фронте, 19161916 год был для России наиболее успешным. Командование Юго-Западного фронта во главе с генералом от кавалерии Алексеем Брусиловым предприняло широкомасштабное наступление на Галицию и Буковину с целью прорыва германского фронта.[5] Наибольшего успеха на первом этапе достигла 8-я армия (командующий генерал А. М. Каледин), которая, прорвав фронт, 25 мая (7 июня) заняла Луцк (стрелками дивизии генерала Деникина), а ко 2 (15) июня разгромила 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа Фердинанда и продвинулась на 65 км.

Однако в резерве 8-й армии (и всего Юго-Западного фронта) была оставлена всего одна дивизия (главная роль в кампании отводилась Западному фронту), что помешало развить успех. Сказалось и «кавалерийское происхождение» русских генералов — болотная местность для привычных им действий была совершенно неподходящей.

26 августа в войну на стороне Антанты вступила Румыния. Однако менее, чем за 3 месяца (к ноябрю 1916 года) её армия была разгромлена объединёнными усилиями Германии, Австро-Венгрии и Болгарии, а протяжённость Восточного фронта при этом увеличилась более чем на 300 км, войну же реально стала продолжать только русская армия.

1916 год для России был переломным, предреволюционным. После Брусиловского прорыва было всеобщее ликование, которое, однако, сменилось всеобщим трауром из-за гигантских потерь во время прорыва (почти миллион человек). Антиправительственные настроения всё более и более усиливались, народ желал прекращения войны и свержения ненавистного «эксплуататорского» режима.

Усиление антиправительственных настроений также шло из-за массового призыва трудоспособного населения в армию. В частности, в Средней Азии вспыхнуло сильное антироссийское восстание из-за начавшегося призыва «инородцев» в русскую армию.

Некоторые военные успехи были всё же достигнуты: была практически полностью разгромлена армия Австро-Венгрии, значительные военные потери понесла Германия. После Брусиловского прорыва австро-венгерская армия так и не смогла полностью оправиться, и более не вела крупных наступательных операций.

1917 — поворотный и значимый год для Восточного фронта Первой Мировой войны.

В начале 1917 года Германия уже была готова в обмен на мир уступить России проливы, принадлежавшие её союзнику Турции[6]. Но революции в России спутали России все карты, не помогли они в итоге и Германии.

В январе 1917 года проходила конференция союзников в Петрограде, и буквально через несколько недель начались забастовки и стачки, которые послужили поводом к Февральский революции[7].

Немецкая карикатура 1917 года, символизирующая развал «русского» фронта после революции.2(15) марта 1917 года император Николай II в Пскове, по дороге с фронта в Петербург, подписал акт за себя и сына об отречении от престола в пользу своего младшего брата Михаила Александровича. Но императором Михаил Александрович был менее суток. Уже 3(16) марта он отказался от престола. Судьбу российской монархии теперь должно было решить Учредительное собрание, а до его созыва вся полнота власти переходила временному правительству во главе с князем Г. Е. Львовым.

С приходом к власти Временного правительства началась плавная дезорганизация армии. Уже весной началось массовое братание русских солдат с немецкими, в итоге курс на успешное продолжение войны был полностью провален. Июньское, последнее крупное наступление на Львов закончилось тяжёлым провалом и большими потерями. Такое положение дел вызвало значительное падение авторитета Керенского среди простого люда, который в основном и отправлялся на войну.

Согласно данным, приведённым Н. Н. Головиным в своей книге[8]:

«в армии средняя заболеваемость в месяц с началом революции увеличилась на 120 %, хотя никаких эпидемических болезней в армии не было и санитарное состояние продолжало оставаться благополучным, среднее число зарегистрированных дезертиров в месяц с началом революции увеличилось на 400 %. Кроме того, с марта 1917 начались громадная „утечка“ солдат с фронта и отказ идти на фронт из тыла под самыми различными предлогами.»

Часто происходила смена верховных главнокомандующих фронта: М. В. Алексеев с марта по 22 мая 1917, А. А. Брусилов с 22 мая по 18 июля, Л. Г. Корнилов с 18 июля по 27 августа, и сам А. Ф. Керенский с 27 августа и до Октябрьской Революции.

После Октябрьской Революции военных действий со стороны России в общем-то не велось, а в декабре начались переговоры советского правительства и Германии о заключении перемирия. Армия была полностью дезорганизована к тому времени, поэтому малейшее промедление могло стоить большевикам власти.

Перемирие было подписано 5 декабря 1917 в городе Брест-Литовске. Боевые действия на Восточном фронте завершились. Советская Россия ожидала заключения мирного договора с Германией.

В 1918 году со стороны России уже не велось никаких наступлений. Временное перемирие действовало до 10 февраля 1918 года. Оно было сорвано по личной инициативе Л. Д. Троцкого, возглавлявшего российскую делегацию и нарушившего прямые указания, которые были ему даны по порядку ведения переговоров руководством РСФСР и компартии.

После этого немецкие войска перешли в наступление, захватив обширную территорию. 23 февраля их наступление на Петроград было приостановлено частями Красной Армии. Но, в конечном итоге, на возобновившихся мирных переговорах Россия была вынуждена пойти на значительно более худшие условия мира.

3 марта 1918 Советская Россия и Германия заключили сепаратный Брестский мир.

Согласно условиям Брестского мира[9]:

Ноябрьская революция в Германии уничтожила кайзеровскую империю. Это позволило Советской России разорвать Брестский договор, вернуть большую часть территорий. Немецкие войска ушли с территории Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии.

Главным итогом мировой войны стало то, что из-за революции и гражданской войны Россия её позорно проиграла. Не дойдя совсем немного до окончания войны (чуть больше полугода), новый режим большевиков подписал унизительный мирный договор с отдачей территории и выплатой контрибуции. Но уже спустя 6 месяцев после подписания мирного договора, в ноябре, Советская Россия объявила договор вне закона и приступила к захвату занятых немцами замель. Поводом для расторжения мира стала начавшаяся в Германии революция, которая смела старый кайзеровский режим за неделю.

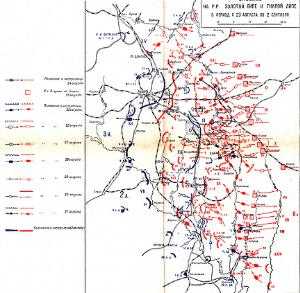

Карта восточного фронта, 1914

Восточный фронт, август-сентябрь 1914

Восточный фронт, ноябрь-декабрь 1914

Битва под Цером, 1914

Восточный фронт, русское отступление 1915 года

Восточный фронт, март 1916

Восточный фронт, наступление юго-западного фронта 1916 года

Восточный фронт в 1917.

- «World War I». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite (2007)

- «Первая мировая война 1914—1918». БСЭ, 3-е издание.

- История первой мировой войны. — М.: Наука, 1975, т 2, 607 с.

- Зайончковский А. М. Первая Мировая война. — СПб.: ООО «Издательство Полигон», 2000, 878 с ISBN 5-89173-082-0

- Brand, Bettine; Dahlmann, Dittmar: Artikel «Streitkräfte (Russland)», in: Hirschfeld, Gerhard; Krumeich, Gerd; Renz, Irina (Hrsg.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn 2003, S. 901—904.

traditio.wiki

На Восточном Фронте Первой Мировой 1914-1917 гг. — История России до 1917 года

Первая мировая война humus.livejournal.com, Российская армия

Основные сражения на русском (Восточном) театре военных действий в начале войны развернулись на северо-западном (против Германии) и юго-западном (против Австро-Венгрии) направлениях. Война для России началась наступлением русских армий в Восточной Пруссии и Галиции.

Восточно-Прусская операция (4 августа — 2 сентября 1914 г.) закончилась серьезной неудачей для русской армии, но оказала большое влияние на ход операций на Западном фронте: немецкое командование было вынуждено перебросить на восток крупные силы. Это стало одной из причин провала немецкого наступления на Париж и успеха англо-французских войск в битве на реке Марна.

Галицкая битва (10 августа — 11 сентября 1914 г.) привела к значительной военно-стратегической победе России: русская армия продвинулась на 280 — 300 км, заняв Галицию и ее древнюю столицу Львов.

В ходе последовавших затем боев в Польше (октябрь — ноябрь 1914 г.) германская армия отразила попытки продвижения русских войск в пределы своей территории, но ей не удалось нанести поражение русским армиям.

Фермерша из Восточной Пруссии кормит немецких солдат на Восточном фронте, 1914.

Портрет казачьих офицеров в Восточной Пруссии, 1914.

Немецкие солдаты с артиллерией в снегу у Гумбиннена в России, 1914

Немецкие солдаты в снежной траншее на русском фронте. Некоторые из них были убиты. Россия, 1914

Восточный фронт. Длинная колонна немецких солдат маршируют по заснеженной равнине, Россия, 1914.

Раненый солдат на железнодорожной станции в Тильзите. 1914 года

Восточный фронт: полностью разрушенная спальня на вилле в Тильзите, Россия, 1914

Длинная колонна русских военнопленных переходит мост в Ново-Георгиевске. Восточный Фронт, Россия, 1915.

Немецкие войска на пути к Либаве, отдых в дюнах. Восточный фронт, Россия, 1915.

Убитых немецких офицеров похоронили на берегу реки Мемель. Восточный фронт, Россия, 1915.

Русские учат танцевать немецких военнопленных. Восточный фронт, Россия, 1915.

Русские солдаты с гаубицей на деревянном плоту. Россия, 1915.

Разрушенная русская крепость в Брест-Литовске. Россия, 1915

Немецкие солдаты в разрушенном городе Брест-Литовске на Восточном фронте. Город был подвергнут шквальному огню со стороны русских. Брест-Литовск, 1915

Немцы спасают мешки с зерном из горящих складов.Брест-Литовск, 1915

Немцы взяли Брест-Литовск. Горят склады. Мужчины перевозят тяжелые мешки с зерном из здания. Брест-Литовск, Россия 1915 год.

Автомобиль «Feldpost Deutsche Kaiserliche» приехал в группу немецких солдат на Восточном фронте. Филлипово, Россия, 1915.

Ряды ящиков на стене немецкой полевой почты на восточном фронте. Россия, 1915

Марфа Малько, русская женщина-солдат со своим мужем воевала против немцев. Когда ее взяли в плен, в лагере обнаружили, что она была женщиной. 1915 год.

Немецкие солдаты после прибытия к месту назначения в метель согреваются тарелкой супа из полевой кухни. 1916 года

Восточный фронт. Сотни немецких солдат на улице во время короткого отдыха. Россия, 1917.

Немцы празднуют победу в Риге. На большой площади на фоне русских православных куполов выстроены войска в линию.1917 год.

Русинские женщины уходят с насиженных мест вслед за отступающими из Галиции русскими. 1915

9 Сибирский гренадерский полк. 1915

Похороны русского офицера умершего в австрийском плену. 1915

Учебная команда в масках противохимической защиты.1915

Фотографы 10-й Стрелковой дивизии. 1915-1916

У сбитого немецкого самолета.(1915-16)

Немецкий административный офис для обработки данных на фронтовиков. Германия, 1915 год.

Священник проводит пасхальную службу в австрийских войсках на Восточном фронте. 1915 год.

Немецкие войска входят в Варшаву. 1915

Разрушенный форт в Праге, недалеко от Варшавы. 1915

Черный дым застилает небо: русские войска, отступая, сжигают пшеничные поля., 1915.

Пять солдат в разрушенном немцами форте, 1915.

Рождество в землянке.1916

Молебен перед наступлением в полках 37-й пехотной дивизии. Карпаты лето 1916. На фото А.Н.Зайончковский, Каледин, Брусилов

Георгиевские кавалеры 39-го пехотного Томского полка. 1916

Паровоз полностью застрял в снегу Восточная Галиция, 1916 снег.

Бережаны зимой. Восточная Галиция. 1916 год

Солдаты в заснеженом Зборове. На фотографии видны помещение германского генерального штаба и центр связи, 1916.

Георгиевские кавалеры 2-ого саперного батальона 4-ого армейского корпуса 6-ой армии. 1916

Солдаты в замаскированных окопах. Бесконечная равнина простирается на этой части Восточного фронта, 1916.

Русинские женщины, изгнаны из своих дворов. 1916 года.

Женщины-беженцы и их скот. 1916 года.

Группа немецких солдат с москитной сеткой на касках. 1916

Солдаты чистят рельсы от снега. Галиция, 1916 год

Русский поезд боеприпасов после того, как его подорвала немецкая артиллерия. Коссова, Польша, 1917 год.

Поврежденные русские автомобили возле железнодорожной линии. Тернополь, Украина, 1917.

Полностью уничтоженный немецкими войсками железнодорожный мост в Риге, 1917.

Австрийские войска в Карпатах. 1915

Еврейские беженцы на Восточном фронте 1915 год.

Первые дни весны в Польше: Ловля карпа в пруду на русско-польской границе.

Спешно организованная артиллерийская позиция

Полковник фон Фельдкеллер (X) со своим штабом на наблюдательном посту в русской Польше

Восточный фронт: завтрак на польской ферме

Солдатский отдых на Восточном фронте около Вилла Герда

Последние бои в Карпатах: русские военнопленные перед эвакуацией

Разрушения в Восточной Пруссии: на рынке в Элке. Разрушенная протестантская кирха

Австрийский бронепоезд в Карпатах

Сражение в районе Горлице (Западная Галиция). Раненых русских эвакуируют на машине с поля боя. 1915

Загрузка в вагоны боеприпасов и лошадей в порту Мемель

Сражение в районе Горлице (Западная Галиция): центр города после штурма его немцами. Июнь 1915

Операция на реке Сан (Галиция): массовое пленение русских. Октябрь 1914

Русская Польша: стрельба из пулеметов по самолетам противника

На командном пункте. Генералы и Его Превосходительство Отто фон Эммих (X) в Восточной Галиции

Немецкие штабные офицеры вместе с Великим герцогом Ольденбургским (X) едят суп на поле боя

Русская Польша: ванна в ручье

После штурма русских заграждений, блокировавших дороги

Бронепоезд австро-венгерской армии

Тяжелые немецкие минометы ведут огонь по крепости Перемышль перед штурмом

Театр военных действий в Галиции: эвакуация раненых русских солдат с поля боя

Бой в русской Польше: Эвакуация русских перебежчиков

Возвращение во Львов (Лемберг). Немецкие кирасиры входят в село отбитое у русских возле Львова

Автомобиль немецкой армейской почтовой службы пересекает реку в Галиции

Восточный театр военных действий. В последних боях в Галиции русские попали в плен вместе со своими пулеметами

Восточный театр военных действий. Русская крепость в Польше, в которой в настоящее время размещается полк немецких Драгун

Война в России. Пулеметы в окопе под Варшавой

На главной улице небольшого городка Сохачева, откуда началось немецкое наступление на Варшаву

Мост возле Пултуска в Польше, который русские сожгли после их отступления от крепости

Восточный театр военных действий. Очистка полевой кухни в речке

Форт № 1 русской крепости Осовец

Взорванные казармы Осовеца

Основная позиция русских около Сзуков, которая был взята штурмом немецами

Немецкий ландштурм транспортируется в варшавский пригород Прагу к месту своей службы

Вид на город Ковно с мостом через Неман, сожженным при отступлении русскими

После захвата Ново-Георгиевска: уничтожение русских минометов

Сражение при Черновцах. Сожженная деревня на переднем плане

Лошадь в укрытии в лесу близ Дуна

Русский передвижной экран для защиты стрелков

Строительство солдатских бараков на восточном театре военных действий

Беловежская пуща. Русская церковь в деревне с лошадями немецкого патруля на переднем плане

Взорванный железнодорожный мост возле Гродно

Во время преследования отступающего противника в Полесье. Солдаты отдыхают после боя

Открытие нового моста через Вислу в Варшаве. Генерал-губернатор фон Безелерс и его помощники проверяют новый мост

Немецкая кавалерия пересекает Буг близ Лозовицы

Германский кайзер с австрийскими войсками близ реки Стрыпы. В 1915—1916 гг. по реке проходила линия фронта между австро-венгерскими, немецкими и русскими войсками

Обоз проходит через полностью разрушенный городок в русской Польше

Разрушения в Вильнюсе. Полностью сгоревшие богатые кварталы города

Руины Брест-Литовска. До пожара городское население исчислялось 56 000 жителей, в настоящее время он полностью пуст

Строительство моста из стволов деревьев,выловленных в реке Нарев

Немецкая пулеметная часть, вооруженная захваченными русскими пулеметами

Русские 28 см. пушки, захваченные немцами

Торговая улица в захваченном Белостоке

Варшава под властью немцев: на противоположном берегу Вислы виден пригород Варшавы Прага

Ковно под немецким управлением: вид на город с нового моста, построенного немецкими военными инженерами

Вернувшиеся русские беженцы ищут соль и другие вещи в обломках сгоревшего магазина колониальных товаров

Последствия немецкого артиллерийского огня по заводскому строению, которое русские защищали до самого конца

Русский санитарный поезд с персоналом

Русские беженцы на пепелище своего дома, разграбленного казаками

Механическое устройство, используемое русскими во время отступления

Зимняя сцена на восточном фронте. Хлеб обжаривают на открытом огне, чтобы сделать его вкуснее

Австро-венгерская артиллерия в ходе успешного наступления русских

Немецкие солдаты пришли собрать деньги на новый немецкий мост в Гродно

Наши солдаты убирают снег в России

Разрушенный город Юзефов на Висле. На заднем плане временный мост используемый австрийцами

Похожие материалы

russiahistory.ru