Великая отечественная война первая – ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941‒1945 — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

Великая Отечественная война Википедия

| Великая Отечественная война | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Вторая мировая война | |||

По часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла — советский штурмовик Ил-2 в небе над Берлином, немецкий танк «Тигр» в Курской битве, немецкие бомбардировщики Ju 87 (зима 1943—1944), расстрел советских евреев солдатами айнзатцгруппы, Вильгельм Кейтель подписывает акт капитуляции Германии, советские войска в битве за Сталинград | |||

| Дата | 22 июня 1941 — 9 мая 1945 | ||

| Место | Восточная и Центральная Европа, акватории Северного Ледовитого и Атлантического океанов | ||

| Причина | Агрессия Германии | ||

| Итог | Победа СССР, безоговорочная капитуляция Германии | ||

| Изменения | • Оккупация и разделение Германии • Приход к власти просоветских правительств в ряде государств Восточной и Центральной Европы • Основание ООН • Формирование двух сверхдержав | ||

| Противники | |||

| Командующие | |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| Общие потери | |||

| |||

| Аудио, фото, видео на Викискладе | |||

Вели́кая Оте́чественная война́ (в западных странах Восточный фронт Второй мировой войны, англ. Eastern Front of the Second World War[4]; 22 июня 1941 года — 9 мая 1945 года) — война Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). Важнейшая составная часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии.

Военно-политическое руководство Третьего рейха, рассчитывая на стратегию молниеносной войны («блицкриг»), подготовило план агрессии против Советского Союза, получивший кодовое именование «Директива № 21. План „Барбаросса“». В войне против СССР ставилась цель ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами, физически истребить основную часть населения и «германизировать» территорию страны вплоть до Урала[5]. Для советского народа Великая Отечественная война стала справедливой войной за свободу и независимость его Родины

В ходе войны Советский Союз в составе антигитлеровской коалиции нанёс наибольший ущерб вооружённым силам Германии и её европейских союзников:[7]вермахт и его союзники лишились 80 % всех боеспособных частей, были разгромлены 607 дивизий[8][9], СССР изгнал захватчиков со своей территории и освободил от нацизма страны Центральной и Восточной Европы, тем самым сыграв решающую роль в его разгроме в Европе и во всем мире.[10][11][12][13][14]. Нюрнбергский трибунал, состоявшийся в 1945—1946 гг., дал оценку развязанной нацистской Германией агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям, преступлениям против мира и человечности, а также вынес приговор нацистским преступникам, стремившимся к мировому господству.

Название

Название «Великая Отечественная война» стало использоваться в СССР в первый же день войны после обращения Юрия Левитана 22 июня 1941 года:

Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!

[15]

В число первых употреблений этого словосочетания применительно к войне СССР с Германией входят и статьи газеты «Правда» от 23 и 24 июня 1941 года[16][17]

В радиообращении Сталина к народу 3 июля 1941 года[18] эпитеты «великая» и «отечественная» употребляются раздельно[19]. Поначалу название воспринималось не как термин, а как одно из газетных клише, наряду с другими подобными словосочетаниями: «священная народная война», «священная отечественная народная война», «победоносная отечественная война». Российский историк Олег Будницкий отметил, что название «Великая Отечественная война» родилось по аналогии с Отечественной войной 1812 года[20]. Термин «

В 1914—1915 годах название «Великая Отечественная война» иногда применялось в неофициальных публикациях к Первой мировой войне[21].

В англоязычных странах используется термин Восточный фронт Второй мировой войны (Eastern Front of the Second World War), в немецкой историографии — Немецко-советская война (Deutsch-Sowjetischer Krieg), а также Русский поход (Russlandfeldzug) или Восточный поход (Ostfeldzug).

Военно-политическая ситуация в Европе

В октябре 1933 г. после прихода национал-социалистов к власти в Германии, Германия покинула Женевскую конференцию по разоружению (1932—1935) и вышла из Лиги наций, попытки Франции и СССР в 1934—1936 гг. создать новую коллективную систему безопасности (Восточный пакт) провалились

23 августа 1939 года после срыва Московских переговоров о создании коалиции СССР с Англией и Францией, Германия и СССР заключили пакт о ненападении, что ослабило Антикоминтерновский пакт, привело к охлаждению отношений между Германией и Японией и 13.04.1941г. был заключен советско- японский договор о нейтралитете[30][28]. В соответствии со своими стратегическими целями

В течение 1940 года СССР присоединил Эстонию, Латвию, Литву (за исключением Клайпеды, отошедшей в конце 1939 года Германии) и Бессарабию (от Румынии, июнь 1940) в соответствии с Секретным дополнительным протоколом.

Разработка плана нападения Германии на СССР велась по указанию Гитлера с июля 1940 года. К этому времени Германия в Западной Европе захватила Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, нанесла поражение Франции и британскому экспедиционному корпусу. Германии удалось кардинально изменить стратегическую ситуацию в Европе, вывести из войны Францию и изгнать с континента британскую армию[32]. В течение 1940 года в течение битвы за Англию Германии не удалось достичь господства в воздухе, необходимого для проведения десантной операции на Британские острова. Весной 1941 года Германия захватила Югославию и Грецию.

Подготовка к войне. Германия

Решение о войне с СССР и общий план будущей кампании были оглашены Гитлером на совещании с высшим военным командованием 31 июля 1940 года, вскоре после победы над Францией. Ведущее место в планировании нападения занял генеральный штаб сухопутных войск (ОКХ) вермахта во главе с его начальником генерал-полковником Ф. Гальдером. Наряду с генштабом сухопутных войск активную роль в планировании «восточного похода» играл штаб оперативного руководства верховного главнокомандования вооружённых сил Германии (ОКВ) во главе с генералом А. Йодлем, получавшим указания непосредственно от Гитлера

Директива № 21 «Вариант Барбаросса»

18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21 верховного главнокомандования вермахта, получившую условное наименование «Вариант Барбаросса» и ставшую основным руководящим документом в войне против СССР. Вооружённым силам Германии ставилась задача «разгромить Советскую Россию в ходе одной кратковременной кампании», для чего предполагалось использовать все сухопутные войска за исключением тех, которые выполняли оккупационные функции в Европе, а также примерно две трети ВВС и небольшую часть ВМС. Стремительными операциями с глубоким и быстрым продвижением танковых клиньев германская армия должна была уничтожить находившиеся в западной части СССР советские войска и не допустить отхода боеспособных частей в глубь страны. В дальнейшем, быстро преследуя противника, немецкие войска должны были достичь линии, откуда советская авиация была бы не в состоянии совершать налёты на Третий рейх. Конечная цель кампании — выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань, создав там, в случае надобности, условия немецким ВВС для «воздействия на советские промышленные центры на Урале»[33].

31 января 1941 года главнокомандующий сухопутных войск генерал-фельдмаршал В. фон Браухич подписал директиву ОКХ № 050/41 по стратегическому сосредоточению и развёртыванию вермахта, развивавшую и конкретизировавшую принципы войны против СССР, изложенные в директиве № 21, определявшую конкретные задачи всем группам армий, армиям и танковым группам на глубину, которая обеспечивала достижение ближайшей стратегической цели: уничтожение войск Красной Армии к западу от Днепра и Западной Двины[33].

Оперативно-стратегическое планирование

Германское руководство исходило из необходимости обеспечить разгром советских войск на всём протяжении линии фронта. В результате задуманного грандиозного «пограничного сражения» у СССР не должно было оставаться ничего, кроме 30-40 резервных дивизий. Этой цели предполагалось достичь наступлением по всему фронту. Основными оперативными линиями были признаны московское и киевское направления. Их обеспечивали группы армий «Центр» (на фронте 500 км сосредотачивалось 48 дивизий) и «Юг» (на фронте 1250 км сосредотачивалось 40 немецких дивизий и значительные силы союзников). Группа армий «Север» (29 дивизий на фронте 290 км) имела задачу обеспечивать северный фланг группы «Центр», захватить Прибалтику и установить контакт с финскими войсками. Общее число дивизий первого стратегического эшелона, с учётом финских, венгерских и румынских войск, составляло 157 дивизий, из них 17 танковых и 13 моторизованных, и 18 бригад[34].

На восьмые сутки немецкие войска должны были выйти на рубеж Каунас — Барановичи — Львов — Могилев-Подольский. На двадцатые сутки войны они должны были захватить территорию и достигнуть рубежа: Днепр (до района южнее Киева) — Мозырь — Рогачёв — Орша — Витебск — Великие Луки — южнее Пскова — южнее Пярну.

После этого следовала пауза продолжительностью двадцать дней, во время которой предполагалось сосредоточить и перегруппировать соединения, дать отдых войскам и подготовить новую базу снабжения. На сороковой день войны должна была начаться вторая фаза наступления. В ходе её намечалось захватить Москву, Ленинград и Донбасс[34].

Обеспечение внезапности операции «Барбаросса»

С самого начала планирования войны против СССР важное место в деятельности германского военно-политического руководства и командования вермахта занимали вопросы дезинформации, стратегической и оперативной маскировки[33], имевшие целью введение руководства СССР в заблуждение относительно сроков возможного нападения Германии на Советский Союз. Основные мероприятия по дезинформации советского руководства проводились под непосредственным руководством Гитлера и в некоторых случаях при его личном участии[35].

Дезинформационные мероприятия в политической области должны были демонстрировать приверженность Гитлера советско-германскому пакту о ненападении, убеждать советское руководство в отсутствии у Германии территориальных претензий к СССР, активизировать советско-германские контакты на высшем уровне для обсуждения различных международных проблем, что позволяло бы создавать у советских представителей положительное впечатление о состоянии советско-германских отношений. Большое значение придавалось тому, чтобы не допустить создания в Европе блока антифашистских государств[35].

Создавая благоприятные условия для подготовки к войне, Гитлер прикрывал свои агрессивные замыслы мероприятиями дипломатического характера, которые были призваны демонстрировать советскому руководству сравнительно высокий уровень развития советско-германских отношений. На фоне демонстрации этих «добрососедских» отношений началась постепенная переброска германских войск с западного на восточное направление, поэтапное оборудование театра будущей войны. Наращивание объёмов производства оружия, военной техники и других товаров военного предназначения, а также проведение дополнительных мобилизационных мероприятий объяснялись необходимостью ведения войны против Великобритании[35]. Успешное проведение операции прикрытия подготовки к агрессии обеспечило вермахту внезапность и стратегическую инициативу на первом этапе войны.

Нацистские планы в отношении СССР

О военно-политических и идеологических целях[36][37]операции «Барбаросса» свидетельствуют следующие документы:

Начальник штаба оперативного руководства ОКВ после соответствующей правки возвратил представленный ему 18 декабря 1940 года отделом «Оборона страны» проект документа «Указания относительно специальных проблем директивы № 21 (вариант плана „Барбаросса“)», сделав приписку о том, что данный проект может быть доложен фюреру после доработки в соответствии с нижеследующим его положением:

Предстоящая война явится не только вооружённой борьбой, но и одновременно борьбой двух мировоззрений. Чтобы выиграть эту войну в условиях, когда противник располагает огромной территорией, недостаточно разбить его вооружённые силы, эту территорию следует разделить на несколько государств, возглавляемых своими собственными правительствами, с которыми мы могли бы заключить мирные договоры.

Создание подобных правительств требует большого политического мастерства и разработки хорошо продуманных общих принципов.

Всякая революция крупного масштаба вызывает к жизни такие явления, которые нельзя просто отбросить в сторону. Социалистические идеи в нынешней России уже невозможно искоренить. Эти идеи могут послужить внутриполитической основой при создании новых государств и правительств. Еврейско-большевистская интеллигенция, представляющая собой угнетателя народа, должна быть удалена со сцены. Бывшая буржуазно-аристократическая интеллигенция, если она ещё и есть, в первую очередь среди эмигрантов, также не должна допускаться к власти. Она не воспримется русским народом и, кроме того, она враждебна по отношению к немецкой нации. Это особенно заметно в бывших Прибалтийских государствах. Кроме того, мы ни в коем случае не должны допустить замены большевистского государства националистической Россией, которая в конечном счёте (о чём свидетельствует история) будет вновь противостоять Германии.

Наша задача и заключается в том, чтобы как можно быстрее с наименьшей затратой военных усилий создать эти зависимые от нас социалистические государства.

Эта задача настолько трудна, что одна армия решить её не в состоянии[38][39].

30.3.1941 г. … 11.00. Большое совещание у фюрера. Почти 2,5-часовая речь…

Борьба двух идеологий… Огромная опасность коммунизма для будущего. Мы должны исходить из принципа солдатского товарищества. Коммунист никогда не был и никогда не станет нашим товарищем. Речь идёт о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то, хотя мы и разобьём врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. Мы ведём войну не для того, чтобы законсервировать своего противника.

Будущая политическая карта России: Северная Россия принадлежит Финляндии, протектораты в Прибалтике, Украине, Белоруссии.

Борьба против России: уничтожение большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции. Новые государства должны быть социалистическими, но без собственной интеллигенции. Не следует допускать, чтобы образовалась новая интеллигенция. Здесь достаточно будет лишь примитивной социалистической интеллигенции. Следует вести борьбу против яда деморализации. Это далеко не военно-судебный вопрос. Командиры частей и подразделений обязаны знать цели войны. Они должны руководить в борьбе…, прочно держать войска в своих руках. Командир должен отдавать свои приказы, учитывая настроение войск.

Война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом на будущее. Командиры должны пойти на жертвы и преодолеть свои колебания…

— Дневник начальника генерального штаба сухопутных сил Ф. Гальдера[40]

Силы, воевавшие на стороне Германии

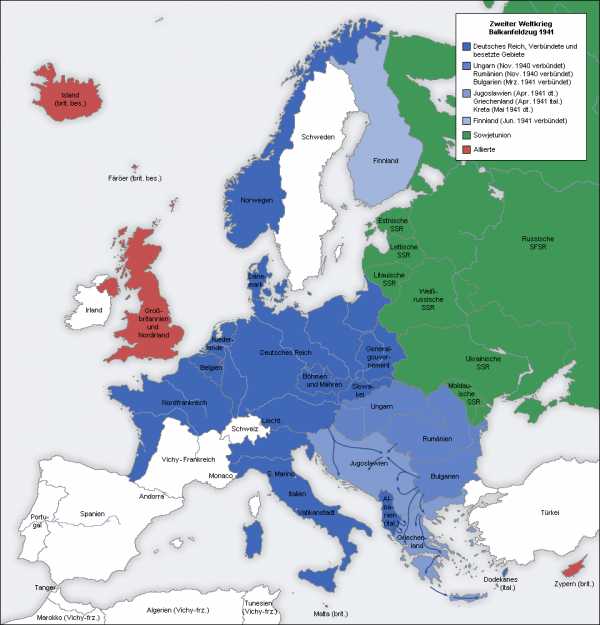

Синий цвет — Германия, её завоевания и союзники. Красный — территории, подконтрольные Великобритании. Зелёный — СССР

Синий цвет — Германия, её завоевания и союзники. Красный — территории, подконтрольные Великобритании. Зелёный — СССРГермания использовала в войне военный и экономический потенциал стран-союзников, а также всех завоеванных территорий: по неполным данным в вермахте и войсках СС воевали свыше 1,8 млн человек из числа граждан других государств и национальностей[41][42]. Из них в годы войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, легионов и батальонов. Многие из них носили наименования по территориальной или национальной принадлежности: «Валлония», «Галичина», «Богемия и Моравия», «Викинг», «Денмарк», «Гембез», «Лангемарк», «Нордланд», «Недерланд», «Шарлемань» и другие.

В войне против Советского Союза участвовали армии союзников Германии — Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Словакии, Хорватии.

Италия летом 1941 года направила для участия в войне против СССР экспедиционный корпус, в июле 1942 года преобразованный в общевойсковую армию.

В войне против СССР непосредственно участвовали воинские части Словакии, эквивалентные 2,5 дивизиям (две пехотные дивизии, один гаубичный полк, один полк противотанковой артиллерии, один зенитно-артиллерийский полк, один авиаполк и один танковый батальон — в общей сложности, 42,5 тыс. военнослужащих, 246 орудий и миномётов, 35 танков и 160 самолётов)[43].

Франкистская Испания в 1941 году направила для участия в войне против СССР одну пехотную дивизию (получившую название «голубая дивизия») и авиаэскадрилью «Сальвадор»[44].

Болгария не объявляла войну СССР и болгарские военнослужащие не участвовали в войне против СССР (хотя участие Болгарии в оккупации Греции и Югославии и военные действия против греческих и югославских партизан высвободили немецкие дивизии для отправки на Восточный фронт). Кроме того, Болгария предоставила в распоряжение немецкого военного командования все основные аэродромы и порты Варна и Бургас (которые немцы использовали для снабжения войск на Восточном фронте)[45].

Хорватия в 1941 году отправила в помощь Германии три легиона, укомплектованные добровольцами-хорватами — пехотный, воздушный и морской. Ещё три дивизии Вермахта и две дивизии войск СС, укомплектованные хорватами и боснийскими мусульманами, приняли участие в боях против Красной армии во время освобождения ею Югославии и Венгрии.

Венгрия выступала на стороне нацистской Германии, только в боях под Воронежом потеряла около 150000 человек.[46]

Русская освободительная армия (РОА) под командованием генерала Андрея Власова, составляющая по некоторым оценкам 800-900 тысяч человек[47], также выступала на стороне нацистской Германии, хотя в вермахт не входила.

Помощь нацистской Германии оказывали страны, формально придерживающиеся нейтралитета[48][49], а также, по мнению некоторых исследователей[50], нацистской Германии в первые годы Второй мировой войны оказывали значительную помощь крупные фирмы, находящиеся в юрисдикции стран антигитлеровской коалиции.

На стороне Третьего рейха также использовались национальные формирования из уроженцев Северного Кавказа и Закавказья — Батальон Бергманн, Грузинский легион, Азербайджанский легион, Северокавказский легион вермахта и т. д.

В составе армии нацистской Германии воевал 15-й казачий кавалерийский корпус СС генерала фон Панвица, и другие казачьи части. Для того, чтобы обосновать использование казаков в вооружённой борьбе на стороне Германии, была разработана «теория», в соответствии с которой казаки объявлялись потомками остготов[51].

На стороне Германии также действовали Русский корпус генерала Штейфона, корпус генерал-лейтенанта царской армии Петра Краснова и ряд отдельных частей, сформированных из граждан СССР и белоэмигрантов[52].

Подготовка к войне в СССР

Благодаря форсированной индустриализации в ходе довоенных пятилеток в СССР по абсолютным показателям промышленного производства занял второе место в мире после США, при этом доля оборонных расходов составила 32,5 % госбюджета[53]. При этом на востоке страны производилось лишь 20 % промышленной продукции. Перевести экономику на военные рельсы в СССР удалось в 1942 году после пуска около 2600 эвакуированных из западных районов предприятий. Германия перевела экономику на военные рельсы только в 1943 году.

26 июня 1940 года вышел указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений», запрещавший увольнение с предприятий и вводивший уголовную ответственность за опоздания и прогулы. При этом работники могли быть переведены на другие предприятия принудительно, что устанавливал указ от 19 октября 1940 года «О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие». 3 октября 1940 года был издан указ «О государственных трудовых резервах СССР», по которому в специальные учебные заведения мобилизовались подростки с 14 лет и обучение в которых происходило в сочетании с выполнением производственных норм.

К 1 сентября 1939 года СССР имел 99 дивизий, к 22 июня 1941 года — 303 дивизии[54]. Численность РККА за этот период выросла почти втрое (до 5,3 млн чел.[53]), однако, после окончания мобилизации должна была составить 8,9 млн чел.[54] Вермахт к июню 1941 года был полностью мобилизован (7,3 млн чел.[55]).

В 1927—1937 годах на старой западной государственной границе было построено 13 укреплённых районов, а в 1938—1939 годах дополнительно началось возведение ещё 8 укрепрайонов. В 1940—1941 годах началось строительство ещё 20 таковых на новой государственной границе. 21 мая 1941 года решением правительства было намечено сформировать укреплённые районы в две очереди: на новой границе — к 1 июля, на старой — к 1 октября 1941 года. Таким образом, укреплённые районы как на новой, так и на старой границе к моменту нападения Третьего Рейха оказались, по существу, не готовыми к бою.[54]

18 сентября 1940 года советскому правительству был представлен доклад «Об основах стратегического развертывания Вооружённых сил Советского Союза на Западе и Востоке на 1940—1941 гг.». Генеральный штаб верно определил развёртывание главных сил нацистской Германии к северу от устья реки Сан. Тем не менее главную группировку войск после обсуждения доклада руководителями партии и правительства 5 октября 1940 года было решено развернуть к югу от Бреста, то есть против неосновных сил противника, с тем чтобы мощным ударом на люблин-бреславском направлении на первом же этапе войны отрезать Германию от Балканских стран, вывести их из войны, лишив тем самым рейх важнейших экономических баз. В этом Юго-Западному фронту должна была содействовать 4-я армия из состава Западного фронта, основные силы которого должны были овладеть Восточной Пруссией.

В середине 1940 года были разработаны «Соображения об основах стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Союза на Западе и Востоке на 1940—1941 гг.», которые перерабатывались до начала войны не менее пяти раз (июль, сентябрь, октябрь 1940 года, март, май 1941 года). 15 мая 1941 года руководство Генерального штаба отмечало, что главный противник — Германия содержит свою армию полностью отмобилизованной, имея развёрнутые тылы. Был сделан вывод, что «в этих условиях она имеет возможность упредить советские войска в развертывании и нанесении внезапного удара». Тем не менее в рабочих вариантах «Соображений» предлагалось «упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет ещё организовать фронт и взаимодействие родов войск». В расчётах по-прежнему определялись решительные цели и глубокие задачи войскам. Прорабатывались действия войск по нанесению двух ударов: одного, главного — на Краков, Катовице и другого — на Варшаву, Дембшин с выходом к 30-му дню операции на рубеж Лодзь, Оппельн[54].

Положение к 22 июня 1941 года

Германия

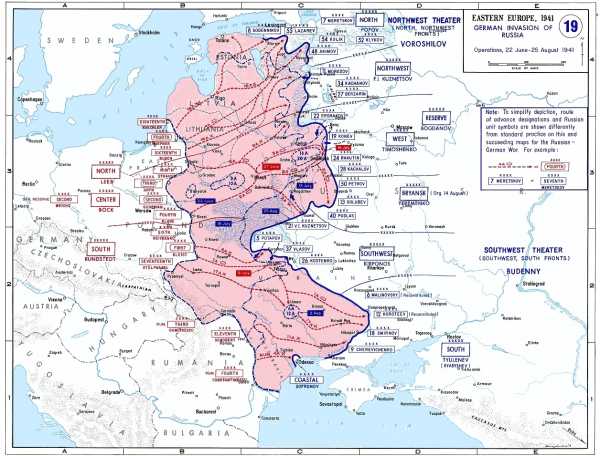

К 22 июня 1941 года у границ СССР было сосредоточено и развёрнуто 3 группы армий (в первом стратегическом эшелоне 157 дивизий, из них 17 танковых и 13 моторизованных, и 18 бригад[34], включая войска союзников). Поддержку с воздуха осуществляли 3 воздушных флота.

В полосе от Гольдапа до Мемеля на фронте протяжённостью 230 км располагалась группа армий «Север» (29 немецких дивизий при поддержке 1-го воздушного флота) под командованием генерал-фельдмаршала В. Лееба. Входящие в её состав дивизии были объединены в 16-ю и 18-ю армии, а также 4-ю танковую группу. Директивой от 31 января 1941 года ей ставилась задача «уничтожить действующие в Прибалтике силы противника и захватом портов на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, лишить русский флот его опорных баз»[56]. На Балтике для поддержки группы армий «Север» и действий против Балтийского флота немецким командованием было выделено около 100 кораблей, в том числе 28 торпедных катеров, 10 минных заградителей, 5 подводных лодок, сторожевые корабли и тральщики[57].

Южнее, в полосе от Голдапа до Влодавы на фронте протяжённостью 500 км располагалась группа армий «Центр» (50 немецких дивизий и 2 немецкие бригады, поддерживаемые 2-м воздушным флотом) под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Бока. Дивизии и бригады были объединены в 9-ю и 4-ю полевые армии, а также 2-ю и 3-ю танковые группы. Задачей группы было: «Наступая крупными силами на флангах, разгромить войска противника в Белоруссии. Затем, сосредоточив подвижные соединения, наступающие южнее и севернее Минска, возможно быстрее выйти в район Смоленска и создать тем самым предпосылки для взаимодействия крупных танковых и моторизованных сил с группой армий „Север“ с целью уничтожения войск противника, действующих в Прибалтике и районе Ленинграда»[58].

В полосе от Полесья до Чёрного моря на фронте протяжённостью 1300 км была развёрнута группа армий «Юг» (44 немецкие, 13 румынских дивизий, 9 румынских и 4 венгерские бригады, которые поддерживались 4-м воздушным флотом и румынской авиацией)[59] под командованием Г. Рундштедта. Группировка была разбита на 1-ю танковую группу, 6-ю, 11-ю и 17-ю немецкие армии, 3-ю и 4-ю румынские армии, а также венгерский корпус. По плану «Барбаросса» войскам группы «Юг» предписывалось: имея впереди танковые и моторизованные соединения и нанося главный удар левым крылом на Киев, уничтожить советские войска в Галиции и западной части Украины, своевременно захватить переправы на Днепре в районе Киева и южнее обеспечить дальнейшее наступление восточнее Днепра[60]. 1-й танковой группе предписывалось во взаимодействии с 6-й и-17-й армиями прорваться между Рава-Русской и Ковелем и через Бердичев, Житомир выйти к Днепру в районе Киева. Далее, двигаясь вдоль Днепра в юго-восточном направлении, она должна была воспрепятствовать отходу оборонявшихся советских частей на Правобережной Украине и уничтожить их ударом с тыла.

Помимо этих сил на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии — от Варангер-фьорда до Суомуссалми — была развёрнута отдельная армия вермахта «Норвегия» под командованием генерала Н. Фалькенхорста. Она находилась в непосредственном подчинении верховного командования германских вооружённых сил (ОКВ). Армии «Норвегия» ставились задачи — захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. Каждый из трёх её корпусов был развёрнут на самостоятельном направлении: 3-й финский корпус — на кестеньгском и ухтинском, 36-й немецкий корпус — на кандалакшском и горнострелковый немецкий корпус «Норвегия» — на мурманском[61].

В резерве ОКХ находилось 24 дивизии. Всего для нападения на СССР было сосредоточено 181 дивизия (в том числе 19 танковых и 14 моторизованных, 18 бригад[62]) в составе 5,5 млн чел., 3712 танков, 47 260 полевых орудий и миномётов, 4950 боевых самолётов[63].

Советский Союз

На 22 июня 1941 года в приграничных округах и флотах СССР в составе 15 армий из 172 дивизий, в том числе 40 танковых (укомплектованных примерно наполовину) имелось: 3 289 850 солдат и офицеров, 59 787 орудий и миномётов, 12 782 танка, из них 1475 танков Т-34 и КВ, 10 743 самолёта. В составе трёх флотов имелось около 220 тысяч человек личного состава, 182 корабля основных классов (3 линкора, 7 крейсеров, 45 лидеров и эсминцев и 127 подводных лодок)[64]. Непосредственную охрану всей государственной границы несли пограничные части (сухопутные и морские) восьми пограничных округов (из них 5 на западе). Вместе с оперативными частями и подразделениями внутренних войск они насчитывали около 100 тысяч человек[65].

Отражение возможного нападения с запада возлагалось на войска пяти приграничных округов: Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого и Одесского. С моря их действия должны были поддерживать три флота: Северный, Краснознамённый Балтийский и

wikiredia.ru

Великая Отечественная война 1941-1945 — Циклопедия

Вторая Мировая Война

Военный конфликт

| Конфликт | Великая Отечественная война |

| Место | СССР, Восточная Европа, Германия, Дальний Восток, Северный Ледовитый и Атлантический океаны |

| Причина | Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года |

| Итог | Победа СССР и его союзников по Антигитлеровской коалиции |

Стороны

Командующие

Силы

Потери

Советский фильм «Великая Отечественная война 1941-1945», реж. Роман Кармен Великая Отечественная — аналитический обзор (рассказывает историк Алексей Исаев) // Sinus [1:50:50]Великая Отечественная война — война между СССР и Германией (Третьим Рейхом) и ее союзниками в 1941—1945 гг. Часть Второй Мировой войны, название было дано и получило распространение в СССР по аналогии с Отечественной войной 1812 года.

Предыстория ВОВ начинается с Первой Мировой войны, где Германия потерпела поражение и осталась в крайне тяжелом состоянии. Но с приходом Гитлера страна укрепилась. Фюрер был недоволен результатами войны и решил идти к мировому господству, начав Вторую Мировую войну. До момента начала войны действовал подписанный с СССР договор о ненападении, но Третий рейх нарушил его, начав 22 июня 1941 года войну с СССР, которая в советской и российской историографии получила название Великая Отечественная война (в западной историографии отдельно от Второй Мировой войны, как правило, не рассматривается, выделяется лишь Восточный фронт Второй Мировой войны).[1]

[править] Начальный период войны

Немецкие танки атакуют советские позиции в районе ИстрыВойна началась 22 июня 1941 года нападением Германии на СССР. Германия планировала, что война будет внезапной и она быстро победит, однако их план «Барбаросса» провалился. Вначале немецкие войска наступали — см. Наступление Германии на СССР (1941)

Советская разведка вскрыла подготовку еще накануне, о чем штабы приграничных военных округов тут же доложили в Генеральный штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Так, начальник штаба Прибалтийского особого военного округа генерал П. С. Кленов в 22 часа 21 июня сообщал, что немцы закончили строительство мостов через Неман, а гражданскому населению приказали эвакуироваться не менее чем на 20 км от границы, «идут разговоры, что войска получили приказ занять исходное положение для наступления». Начальник штаба Западного особого военного округа генерал-майор В. Е. Климовских докладывал, что проволочные заграждения немцев, еще днем стоявшие вдоль границы, к вечеру сняты, а в лесу, расположенном недалеко от границы, слышен шум моторов.[2]

Немецкое вторжение застало советские войска врасплох; в первый же день была уничтожена значительная часть боеприпасов, горючего и военной техники; немцам удалось обеспечить господство в воздухе. На ленинградском направлении танки противника глубоко вклинилась на литовскую территорию. Попытка командования Северо-Западного фронта (СЗФ) нанести контрудар силами двух механизированных корпусов (ок. 1400 тыс. танков) окончилась провалом, и 25 июня было принято решение об отводе войск на рубеж Западной Двины. Однако уже 26 июня немецкая 4-я танковая группа форсировала Западную Двину у Даугавпилса и стала развивать наступление на псковском направлении. 27 июня части Красной Армии оставили Лиепаю. 18-я немецкая армия заняла Ригу и вышла в южную Эстонию. 9 июля пал Псков.[3]

Внезапность нападения позволила уничтожить на аэродромах 1200 самолетов РККА. В руки противника попало много складов с горючим и боеприпасами, находившиеся в приграничной зоне. Западный фронт лишился почти всех артиллерийских складов, в которых хранилось более 2 тыс. вагонов боеприпасов.

Первые победы фашистских войск позволяли с уверенностью говорить об удачном выполнении «плана Барбаросса», отводившем на разгром СССР 8-10 недель — за три недели войны немцы оккупировали почти всю Белоруссию, Литву, Латвию, значительную часть Эстонии, Украины, Молдавии. Около 3 млн общей численности военнопленных времен Великой Отечественной войны попало в плен в 1941 г. Были разгромлены 28 советских дивизий, 72 дивизии потеряли в людях и боевой технике до 50 % и выше. Общие потери в технике составили до 6 тыс. танков, не менее 6,5 тыс. орудий калибра 76 мм и выше, более 3 тыс. противотанковых орудий, около 12 тыс. минометов, 3,5 тыс. самолетов.[4]

- Битва за Москву. В конце сентября 1941 года фашисты преодолели сопротивление советских войск в Смоленском сражении и решили наступать на Москву. В конце года гитлеровцы все ближе находились у Москвы, в ноябре был взят Клин, через месяц вышли к Кашире, однако Красная армия совершила контрнаступление и нацистские войска отошли от города, что для них было неожиданностью.[5]

- Оборона Севастополя. В первые дни войны город подвергался налетам немецкой авиации, который удалось отразить. В октябре 1941 года Севастополь был в осадном положении и началась вторая оборона города. Она длилась 250 дней, однако город оставался под немецкой оккупацией и севастопольцы мужественно боролись за свободу до 9 мая 1944 года.[6]

- Блокада Ленинграда. Проводилась для овладения городом. Его захвату немцы придали стратегическое значение, они взяли город измором, думая, что жители Ленинграда умрут от голода. В конце 1941 — начале 1942 года советская армия организовала «Дорогу Жизни», по которой эвакуировали население. Полностью блокаду сняли только в январе 1944 года.[7]

[править] Коренной перелом

Пленённые немецкие солдаты под Сталинградом

Пленённые немецкие солдаты под Сталинградом- Сталинградская битва (17 июля 1942-2 февраля 1943). В апреле 1942 фюрер издал план о нападении на нефтеносные районы у Волги. Для защиты Сталинграда был образован фронт во главе с маршалом Тимошенко. Перед наступлением немецкая армия многократно усилилась. 19 августа становится черным днем битвы: армия Паулюса пришла к Волге. Через месяц начинается борьба за город и позднее командование Красной Армии окружает гитлеровцев, которые сдастся, тем самым СССР победила в этой битве.[8]

- Форсирование Днепра. В августе-сентябре 1943 года советская армия развернула борьбу за освобождение Донбасса, в результате чего были разгромлены немецкие войска на Донбассе и Левобережной Украине, а также были захвачены 23 плацдарма. На втором этапе битвы за Днепр было освобождено 38 000 населенных пунктов.[9]

- Курская битва. Наступление немецких войск, еще одна попытка победить. 5 июля 1943 года по позициям вермахта был нанесен предупредительный удар. Через неделю началась советская операция по наступлению на немцев. Курская битва длилась 49 дней и завершилась поражением немецких войск[10]

[править] Третий период войны

В завершающий период ВОВ немецкая армия усиливает свою мощь, но военное положение Германии ухудшается из-за второго фронта. Освобождаются европейские страны, часть из них, которая до этого воевала на стороне нацистов, вступает в войну против Германии.[11]

Война закончилась 9 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией нацистской армии. Европа была спасена от нацизма благодаря силам антигитлеровской коалиции, в которую помимо СССР входили США, Великобритания, Франция, а также некоторые освобождённые страны, которые вскоре станут частью соцлагеря. В результате ВОВ погибло около 30 миллионов человек, была уничтожена часть национального богатства страны.[12]

Подсчет потерь СССР в Великой Отечественной войне остается одной из нерешенных историками научных задач.[13]

Материальный ущерб, нанесённый народному хозяйству СССР гитлеровской Германией и её сателлитами, выражается также в уничтожении и разграблении основных и оборотных фондов СССР в оккупированных немцами районах. На территории СССР, подвергавшейся оккупации, полностью или частично разрушено и разграблено 31 850 заводов, фабрик и других промышленных предприятий, не считая мелких предприятий и мастерских, 1 876 совхозов, 2 890 машинно-тракторных станций, 98000 колхозов, 216700 магазинов, столовых, ресторанов и других торговых предприятий, 4100 железнодорожных станций, 36000 почтово-телеграфных учреждений, телефонных станций, радиостанций и других предприятий связи, 6 000 больниц, 33 000 поликлиник, диспансеров и амбулаторий, 976 санаториев и 656 домов отдыха, 82 000 начальных и средних школ, 1 520 специальных учебных заведений — техникумов, 334 высших учебных заведения, 605 научно-исследовательских институтов и других научных учреждений, 427 музеев, 43 000 библиотек общественного пользования и 167 театров.[14]

Фюрер полагал, что советская власть рухнет при мощном ударе, что советский народ не станет защищать сталинский режим и т. д., что Красная Армия сильно ослаблена репрессиями. Однако, стойкое сопротивление советских войск вызвало срыв блицкрига, а немецкая армия не была как следует готова к длительной войне, в частности оказалась не очень боеспособна в условиях русского бездорожья и морозов: не было подготовлено достаточно зимней одежды и морозоустойчивой смазки, техника глохла и застревала в бездорожье и болотах, Гитлер и его генералы поверили советским картам с дорогами, которые на практике иногда оказывались непроходимыми для техники тропами. Коммуникации слишком растянулись, и вермахту не хватило ресурсов в передовых точках когда он дошёл до Москвы-Сталинграда. Кроме того, Гитлер недооценил США, которые стали активно помогать большевикам. В результате наступление захлебнулось, а советский строй, поддержанный Англией и Америкой устоял. Однако, и Советский Союз понёс небывалые в истории потери, в том числе сказались чистки в Красной Армии, обезглавившие армию.

cyclowiki.org

Великая Отечественная война — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

| Великая Отечественная война | |||

| Основной конфликт: Вторая мировая война | |||

По часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла — советский штурмовик Ил-2 в небе над Берлином, немецкий танк «Тигр» в Курской битве, немецкие бомбардировщики Ju 87 (зима 1943—1944), расстрел советских евреев солдатами айнзатцгруппы, Вильгельм Кейтель подписывает акт капитуляции Германии, советские войска в битве за Сталинград | |||

| Дата | 22 июня 1941 — 8-9 мая 1945 | ||

|---|---|---|---|

| Место | Восточная и Центральная Европа, Дальний Восток, акватории Северного Ледовитого и Атлантического океанов | ||

| Причина | Агрессия Германии | ||

| Итог | Победа СССР, безоговорочная капитуляция Германии | ||

| Изменения | Крах Третьего рейха, разделение Германии, образование социалистического лагеря в Восточной Европе | ||

| Противники | |||

| Командующие | |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Вели́кая Оте́чественная война́ 1941—1945 — война Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). Важнейшая составная часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии.

Нацистская Германия подготовила и развязала свою агрессию, рассчитывая на стратегию молниеносной войны («блицкрига»), реализованную в плане «Барбаросса». В войне против СССР ставилась цель ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами, физически истребить основную часть населения и «германизировать» территорию страны вплоть до Урала[2]. Для советского народа Великая Отечественная война стала справедливой войной за свободу и независимость его Родины[2][3].

В ходе войны советские войска при поддержке антигитлеровской коалиции нанесли наибольший ущерб войскам Германии и её европейских союзников и освободили оккупированные ими территории Советского Союза, Центральной и Восточной Европы, сыграв тем самым решающую роль в разгроме нацизма в Европе[4][5]. Нюрнбергский трибунал, состоявшийся в 1945—1946 гг., дал оценку развязанной агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям, преступлениям против мира и человечности, а также вынес приговор нацистским преступникам, стремившимся к мировому господству.

Название

Название «Великая Отечественная война» стало использоваться в СССР после радиообращения Сталина к народу 3 июля 1941 года[6]. В обращении эпитеты «великая» и «отечественная» употребляются раздельно[7].

В 1914—1915 гг. название «Великая Отечественная война» иногда применялось в неофициальных публикациях к Первой мировой войне[8]. Впервые это словосочетание было применено к войне СССР с Германией в статьях газеты «Правда» от 23 и 24 июня 1941 года[9][10] и поначалу воспринималось не как термин, а как одно из газетных клише, наряду с другими подобными словосочетаниями: «священная народная война», «священная отечественная народная война», «победоносная отечественная война». Российский историк Олег Будницкий отметил, что название «Великая Отечественная война» родилось по аналогии с Отечественной войной 1812 года[11]. Термин «Отечественная война» был закреплён введением военного Ордена Отечественной войны, учреждённого Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. В англоязычных странах используется термин Eastern Front (World War II) (Восточный фронт (Второй мировой войны)), в немецкой историографии — Deutsch-Sowjetischer Krieg, Russlandfeldzug, Ostfeldzug (Немецко-советская война, «Русский поход», «Восточный поход»).

Военно-политическая ситуация в Европе и подготовка Германии к войне против СССР

Разработка плана нападения Германии на СССР велась по указанию Гитлера с июля 1940 года. К этому времени Германия в Западной Европе захватила Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и нанесла поражение Франции. Германии удалось кардинально изменить стратегическую ситуацию в Европе, вывести из войны Францию и изгнать с континента британскую армию[12].

Решение о войне с СССР и общий план будущей кампании были оглашены Гитлером на совещании с высшим военным командованием 31 июля 1940 года, вскоре после победы над Францией. Ведущее место в планировании нападения занял генеральный штаб сухопутных войск (ОКХ) вермахта во главе с его начальником генерал-полковником Ф. Гальдером. Наряду с генштабом сухопутных войск активную роль в планировании «восточного похода» играл штаб оперативного руководства верховного главнокомандования вооружённых сил Германии (ОКВ) во главе с генералом А. Йодлем, получавшим указания непосредственно от Гитлера[13].

Директива № 21 «Вариант Барбаросса»

18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21 верховного главнокомандования вермахта, получившую условное наименование «Вариант Барбаросса» и ставшую основным руководящим документом в войне против СССР. Вооружённым силам Германии ставилась задача «разгромить Советскую Россию в ходе одной кратковременной кампании», для чего предполагалось использовать все сухопутные войска за исключением тех, которые выполняли оккупационные функции в Европе, а также примерно две трети ВВС и небольшую часть ВМС. Стремительными операциями с глубоким и быстрым продвижением танковых клиньев германская армия должна была уничтожить находившиеся в западной части СССР советские войска и не допустить отхода боеспособных частей в глубь страны. В дальнейшем, быстро преследуя противника, немецкие войска должны были достичь линии, откуда советская авиация была бы не в состоянии совершать налеты на Третий рейх. Конечная цель кампании — выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань, создав там, в случае надобности, условия немецким ВВС для «воздействия на советские промышленные центры на Урале»[13].

31 января 1941 года главнокомандующий сухопутных войск генерал-фельдмаршал В. фон Браухич подписал директиву ОКХ № 050/41 по стратегическому сосредоточению и развёртыванию вермахта, развивавшую и конкретизировавшую принципы войны против СССР, изложенные в директиве № 21, определявшую конкретные задачи всем группам армий, армиям и танковым группам на глубину, которая обеспечивала достижение ближайшей стратегической цели: уничтожение войск Красной Армии к западу от Днепра и Западной Двины[13].

Оперативно-стратегическое планирование

Германское руководство исходило из необходимости обеспечить разгром советских войск на всём протяжении линии фронта. В результате задуманного грандиозного «пограничного сражения» у СССР не должно было оставаться ничего, кроме 30-40 резервных дивизий. Этой цели предполагалось достичь наступлением по всему фронту. Основными оперативными линиями были признаны московское и киевское направления. Их обеспечивали группы армий «Центр» (на фронте 500 км сосредотачивалось 48 дивизий) и «Юг» (на фронте 1250 км сосредотачивалось 40 немецких дивизий и значительные силы союзников). Группа армий «Север» (29 дивизий на фронте 290 км) имела задачу обеспечивать северный фланг группы «Центр», захватить Прибалтику и установить контакт с финскими войсками. Общее число дивизий первого стратегического эшелона, с учётом финских, венгерских и румынских войск, составляло 157 дивизий, из них 17 танковых и 13 моторизованных, и 18 бригад[14].

На восьмые сутки немецкие войска должны были выйти на рубеж Каунас — Барановичи — Львов — Могилев-Подольский. На двадцатые сутки войны они должны были захватить территорию и достигнуть рубежа: Днепр (до района южнее Киева) — Мозырь — Рогачёв — Орша — Витебск — Великие Луки — южнее Пскова — южнее Пярну.

После этого следовала пауза продолжительностью двадцать дней, во время которой предполагалось сосредоточить и перегруппировать соединения, дать отдых войскам и подготовить новую базу снабжения. На сороковой день войны должна была начаться вторая фаза наступления. В ходе её намечалось захватить Москву, Ленинград и Донбасс[14].

Обеспечение внезапности операции «Барбаросса»

С самого начала планирования войны против СССР важное место в деятельности германского военно-политического руководства и командования вермахта занимали вопросы дезинформации, стратегической и оперативной маскировки[13], имевшие целью введение руководства СССР в заблуждение относительно сроков возможного нападения Германии на Советский Союз. Основные мероприятия по дезинформации советского руководства проводились под непосредственным руководством Гитлера и в некоторых случаях при его личном участии[15].

Дезинформационные мероприятия в политической области должны были демонстрировать приверженность Гитлера советско-германскому пакту о ненападении, убеждать советское руководство в отсутствии у Германии территориальных претензий к СССР, активизировать советско-германские контакты на высшем уровне для обсуждения различных международных проблем, что позволяло бы создавать у советских представителей положительное впечатление о состоянии советско-германских отношений. Большое значение придавалось тому, чтобы не допустить создания в Европе блока антифашистских государств[15].

Создавая благоприятные условия для подготовки к войне, Гитлер прикрывал свои агрессивные замыслы мероприятиями дипломатического характера, которые были призваны демонстрировать советскому руководству сравнительно высокий уровень развития советско-германских отношений. На фоне демонстрации этих «добрососедских» отношений началась постепенная переброска германских войск с западного на восточное направление, поэтапное оборудование театра будущей войны. Наращивание объёмов производства оружия, военной техники и других товаров военного предназначения, а также проведение дополнительных мобилизационных мероприятий объяснялись необходимостью ведения войны против Великобритании[15]. Успешное проведение операции прикрытия подготовки к агрессии обеспечило вермахту внезапность и стратегическую инициативу на первом этапе войны.

Нацистские планы в отношении СССР

О военно-политических и идеологических целях операции «Барбаросса» свидетельствуют следующие документы:

Начальник штаба оперативного руководства ОКВ после соответствующей правки возвратил представленный ему 18 декабря 1940 года отделом «Оборона страны» проект документа «Указания относительно специальных проблем директивы № 21 (вариант плана „Барбаросса“)», сделав приписку о том, что данный проект может быть доложен фюреру после доработки в соответствии с нижеследующим его положением:

Предстоящая война явится не только вооружённой борьбой, но и одновременно борьбой двух мировоззрений. Чтобы выиграть эту войну в условиях, когда противник располагает огромной территорией, недостаточно разбить его вооружённые силы, эту территорию следует разделить на несколько государств, возглавляемых своими собственными правительствами, с которыми мы могли бы заключить мирные договоры.

Создание подобных правительств требует большого политического мастерства и разработки хорошо продуманных общих принципов.

Всякая революция крупного масштаба вызывает к жизни такие явления, которые нельзя просто отбросить в сторону. Социалистические идеи в нынешней России уже невозможно искоренить. Эти идеи могут послужить внутриполитической основой при создании новых государств и правительств. Еврейско-большевистская интеллигенция, представляющая собой угнетателя народа, должна быть удалена со сцены. Бывшая буржуазно-аристократическая интеллигенция, если она ещё и есть, в первую очередь среди эмигрантов, также не должна допускаться к власти. Она не воспримется русским народом и, кроме того, она враждебна по отношению к немецкой нации. Это особенно заметно в бывших Прибалтийских государствах. Кроме того, мы ни в коем случае не должны допустить замены большевистского государства националистической Россией, которая в конечном счёте (о чём свидетельствует история) будет вновь противостоять Германии.

Наша задача и заключается в том, чтобы как можно быстрее с наименьшей затратой военных усилий создать эти зависимые от нас социалистические государства.

Эта задача настолько трудна, что одна армия решить её не в состоянии[16][17].

30.3.1941 г. … 11.00. Большое совещание у фюрера. Почти 2,5-часовая речь…

Борьба двух идеологий… Огромная опасность коммунизма для будущего. Мы должны исходить из принципа солдатского товарищества. Коммунист никогда не был и никогда не станет нашим товарищем. Речь идёт о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то, хотя мы и разобьём врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. Мы ведём войну не для того, чтобы законсервировать своего противника.

Будущая политическая карта России: Северная Россия принадлежит Финляндии, протектораты в Прибалтике, Украине, Белоруссии.

Борьба против России: уничтожение большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции. Новые государства должны быть социалистическими, но без собственной интеллигенции. Не следует допускать, чтобы образовалась новая интеллигенция. Здесь достаточно будет лишь примитивной социалистической интеллигенции. Следует вести борьбу против яда деморализации. Это далеко не военно-судебный вопрос. Командиры частей и подразделений обязаны знать цели войны. Они должны руководить в борьбе…, прочно держать войска в своих руках. Командир должен отдавать свои приказы, учитывая настроение войск.

Война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом на будущее. Командиры должны пойти на жертвы и преодолеть свои колебания…

— Дневник начальника генерального штаба сухопутных сил Ф. Гальдера[18]

Силы, воевавшие на стороне Германии

Вермахт и войска СС пополнили свыше 1,8 млн человек из числа граждан других государств и национальностей. Из них в годы войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, легионов и батальонов. Многие из них носили наименования по территориальной или национальной принадлежности: «Валлония», «Галичина», «Богемия и Моравия», «Викинг», «Денмарк», «Гембез», «Лангемарк», «Нордланд», «Недерланд», «Шарлемань» и другие.

В войне против Советского Союза участвовали армии союзников Германии — Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Словакии, Хорватии.

Италия летом 1941 года направила для участия в войне против СССР экспедиционный корпус, в июле 1942 года преобразованный в общевойсковую армию.

В войне против СССР непосредственно участвовали воинские части Словакии, эквивалентные 2,5 дивизиям (две пехотные дивизии, один гаубичный полк, один полк противотанковой артиллерии, один зенитно-артиллерийский полк, один авиаполк и один танковый батальон — в общей сложности, 42,5 тыс. военнослужащих, 246 орудий и миномётов, 35 танков и 160 самолётов)[19].

Франкистская Испания в 1941 году направила для участия в войне против СССР одну пехотную дивизию (получившую название «голубая дивизия») и авиаэскадрилью «Сальвадор»[20].

Болгария не объявляла войну СССР и болгарские военнослужащие не участвовали в войне против СССР (хотя участие Болгарии в оккупации Греции и Югославии и военные действия против греческих и югославских партизан высвободили немецкие дивизии для отправки на Восточный фронт). Кроме того, Болгария предоставила в распоряжение немецкого военного командования все основные аэродромы и порты Варна и Бургас (которые немцы использовали для снабжения войск на Восточном фронте)[21].

Хорватия в 1941 году отправила в помощь Германии три легиона, укомплектованные добровольцами-хорватами — пехотный, воздушный и морской. Еще три дивизии Вермахта и две дивизии войск СС, укомплектованные хорватами и боснийскими мусульманами, приняли участие в боях против Красной армии во время освобождения ею Югославии и Венгрии.

Русская освободительная армия (РОА) под командованием генерала Власова А. А. также выступала на стороне нацистской Германии, хотя в вермахт не входила.

На стороне Третьего рейха также использовались национальные формирования из уроженцев Северного Кавказа и Закавказья — Батальон Бергманн, Грузинский легион, Азербайджанский легион, Северокавказский отряд СС и т. д.

В составе армии нацистской Германии воевал 15-й казачий кавалерийский корпус СС генерала фон Панвица, и другие казачьи части. Для того, чтобы обосновать использование казаков в вооружённой борьбе на стороне Германии, была разработана «теория», в соответствии с которой казаки объявлялись потомками остготов[22].

На стороне Германии также действовали Русский корпус генерала Штейфона, корпус генерал-лейтенанта царской армии П. Н. Краснова и ряд отдельных частей, сформированных из граждан СССР и белоэмигрантов[23].

Территории военных действий

СССР

Белорусская ССР (оккупация), Карело-Финская ССР (оккупация), Молдавская ССР (оккупация), Латвийская ССР (оккупация), Литовская ССР (оккупация), Украинская ССР (оккупация), Эстонская ССР (оккупация), а также целый ряд территорий других союзных республик. Области РСФСР: Архангельская (авианалёты), Астраханская (авианалёты), Брянская, Вологодская, Воронежская, Горьковская (авианалёты), Калининская, Калужская, Курская, Ленинградская (блокада), Липецкая, Московская (сражения), Мурманская, Новгородская (сражения), Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская (авианалёты), Смоленская, Сталинградская (сражения), Тамбовская (авианалёты), Тульская, Ярославская (авианалёты). Края: Краснодарский, Красноярский (боевые действия на море) и Ставропольский. А также: Абхазская АССР (ГССР)[24], Кабардино-Балкарская АССР, Казахская ССР (авианалёт на город Гурьев), Калмыцкая АССР, Крымская АССР, Марийская АССР (авианалёт)[25], Северо-Осетинская АССР, Чечено-Ингушская АССР, Чувашская АССР (авианалёт).

Другие страны

От Великой Отечественной войны не отделяются боевые действия советских вооружённых сил на территории других оккупированных стран и государств фашистского блока — Германии, Польши, Финляндии, Норвегии, Румынии, Болгарии, Сербии, Чехословакии, Венгрии, а также входившей в состав Германии Австрии, созданных гитлеровским режимом Хорватии и Словакии.

Основные периоды Великой Отечественной войны

В ходе Великой Отечественной войны историография рассматривает три основных периода[26]:

Первый период (22 июня 1941 г. — ноябрь 1942 г.). Нападение Германии на СССР. Начальный период войны. Крах блицкрига. Битва за Москву. Неудачи и поражения лета 1942 г.Второй период (ноябрь 1942 г. — декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе войны. Победы в Сталинградской и Курской битвах, в битве за Днепр.

Третий период (январь 1944 г. — 9 мая 1945 г.). Изгнание врага за пределы территории СССР. Освобождение от оккупации стран Европы. Распад фашистского блока. Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция Германии.

Советско-японская война рассматривается как логическое продолжение Великой Отечественной войны.— Великая Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. Т. 1. Основные события войны.

Положение к 22 июня 1941 года

Германия

К 22 июня 1941 года у границ СССР было сосредоточено и развёрнуто 3 группы армий (всего 181 дивизия, в том числе 19 танковых и 14 моторизованных, и 18 бригад)[27]. Поддержку с воздуха осуществляли 3 воздушных флота.

В полосе от Гольдапа до Мемеля на фронте протяжённостью 230 км располагалась группа армий «Север» (29 немецких дивизий при поддержке 1-го воздушного флота) под командованием генерал-фельдмаршала В. Лееба. Входящие в её состав дивизии были объединены в 16-ю и 18-ю армии, а также 4-ю танковую группу. Директивой от 31 января 1941 года ей ставилась задача «уничтожить действующие в Прибалтике силы противника и захватом портов на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, лишить русский флот его опорных баз»[28]. На Балтике для поддержки группы армий «Север» и действий против Балтийского флота немецким командованием было выделено около 100 кораблей, в том числе 28 торпедных катеров, 10 минных заградителей, 5 подводных лодок, сторожевые корабли и тральщики[29].

Южнее, в полосе от Голдапа до Влодавы на фронте протяжённостью 500 км располагалась группа армий «Центр» (50 немецких дивизий и 2 немецкие бригады, поддерживаемые 2-м воздушным флотом) под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Бока. Дивизии и бригады были объединены в 9-ю и 4-ю полевые армии, а также 2-ю и 3-ю танковые группы. Задачей группы было: «Наступая крупными силами на флангах, разгромить войска противника в Белоруссии. Затем, сосредоточив подвижные соединения, наступающие южнее и севернее Минска, возможно быстрее выйти в район Смоленска и создать тем самым предпосылки для взаимодействия крупных танковых и моторизованных сил с группой армий „Север“ с целью уничтожения войск противника, действующих в Прибалтике и районе Ленинграда»[30].

В полосе от Полесья до Чёрного моря на фронте протяжённостью 1300 км была развёрнута группа армий «Юг» (44 немецкие, 13 румынских дивизий, 9 румынских и 4 венгерские бригады, которые поддерживались 4-м воздушным флотом и румынской авиацией)[31] под командованием Г. Рундштедта. Группировка была разбита на 1-ю танковую группу, 6-ю, 11-ю и 17-ю немецкие армии, 3-ю и 4-ю румынские армии, а также венгерский корпус. По плану «Барбаросса» войскам группы «Юг» предписывалось: имея впереди танковые и моторизованные соединения и нанося главный удар левым крылом на Киев, уничтожить советские войска в Галиции и западной части Украины, своевременно захватить переправы на Днепре в районе Киева и южнее обеспечить дальнейшее наступление восточнее Днепра[32]. 1-й танковой группе предписывалось во взаимодействии с 6-й и-17-й армиями прорваться между Рава-Русской и Ковелем и через Бердичев, Житомир выйти к Днепру в районе Киева. Далее, двигаясь вдоль Днепра в юго-восточном направлении, она должна была воспрепятствовать отходу оборонявшихся советских частей на Правобережной Украине и уничтожить их ударом с тыла.

Помимо этих сил на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии — от Варангер-фьорда до Суомуссалми — была развёрнута отдельная армия вермахта «Норвегия» под командованием генерала Н. Фалькенхорста. Она находилась в непосредственном подчинении верховного командования германских вооружённых сил (ОКВ). Армии «Норвегия» ставились задачи — захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. Каждый из трёх её корпусов был развёрнут на самостоятельном направлении: 3-й финский корпус — на кестеньгском и ухтинском, 36-й немецкий корпус — на кандалакшском и горнострелковый немецкий корпус «Норвегия» — на мурманском[33].

В резерве ОКХ находилось 24 дивизии. Всего для нападения на СССР было сосредоточено свыше 5,5 млн чел., 3712 танков, 47 260 полевых орудий и миномётов, 4950 боевых самолётов[34].

Советский Союз

На 22 июня 1941 года в приграничных округах и флотах СССР имелось 3 289 850 солдат и офицеров, 59 787 орудий и миномётов, 12 782 танка, из них 1475 танков Т-34 и КВ, 10 743 самолёта. В составе трёх флотов имелось около 220 тысяч человек личного состава, 182 корабля основных классов (3 линкора, 7 крейсеров, 45 лидеров и эсминцев и 127 подводных лодок)[35]. Непосредственную охрану государственной границы несли пограничные части (сухопутные и морские) восьми пограничных округов. Вместе с оперативными частями и подразделениями внутренних войск они насчитывали около 100 тысяч человек[36].

Отражение возможного нападения с запада возлагалось на войска пяти приграничных округов: Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого и Одесского. С моря их действия должны были поддерживать три флота: Северный, Краснознамённый Балтийский и Черноморский.

Войска Прибалтийского военного округа под командованием генерала Ф. И. Кузнецова включали в себя 8-ю и 11-ю армии, 27-я армия находилась на формировании западнее Пскова. Эти части держали оборону от Балтийского моря до южной границы Литвы, на фронте протяжённостью 300 км.

Войска Западного особого военного округа под командованием генерала армии Д. Г. Павлова прикрывали минско-смоленское направление от южной границы Литвы до реки Припять на фронте протяжённостью 470 км. В состав этого округа входили 3-я, 4-я и 10-я армии. Кроме того соединения и части 13-й армии формировались в районе Могилёв, Минск, Слуцк.

Войска Киевского особого военного округа под командованием генерала М. П. Кирпоноса в составе 5-й, 6-й, 12-й и 26-й армий и соединений окружного подчинения занимали позиции на фронте протяжённостью 860 км от Припяти до Липкан.

Войска Одесского военного округа под командованием генерала Я. Т. Черевиченко прикрывали границу на участке от Липкан до устья Дуная протяжённостью 480 км.

Войска Ленинградского военного округа под командованием генерала М. М. Попова должны были защищать границы северо-западных районов страны (Мурманская область, Карело-Финская ССР и Карельский перешеек), а также северное побережье Эстонской ССР и полуостров Ханко. Протяжённость сухопутной границы на этом участке достигала 1300 км, а морской — 380 км. Здесь располагались — 7-я, 14-я, 23-я армии и Северный флот.

| Категория | Германия и её союзники | СССР | СССР (всего) |

|---|---|---|---|

| Личный состав | 4,3 млн чел. | 3,1 млн чел. | 5,8 млн чел. |

| Орудия и миномёты | 42 601 | 57 041 | 117 581 |

| Танки и штурмовые орудия | 4171 | 13 924 | 25 784 |

| Самолёты | 4846 | 8974 | 24 488 |

Следует отметить, что, по мнению современных историков, явного качественного превосходства техники у вермахта не было[37]. Так, все имевшиеся на вооружении Германии танки были легче 23 тонн, в то время как у РККА имелись средние танки Т-34 и Т-28 весом свыше 25 тонн, а также тяжёлые танки КВ и Т-35 весом свыше 45 тонн.

| Личный состав | Стрелковое оружие | Арт. вооруж. | Танки | Самолёты | Боевые корабли | Мех. транспорт | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Всего | 5 434 729 | 7 983 119 | 117 581 | 23 106 | 24 488 | 910 | 528 571 |

| Исправно | 18 691 | 21 030 |

Первый период войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942)

18 июня

wiki-org.ru

Великая Отечественная война (кратко)

Великая Отечественная война (1941-1945) — война между СССР, Германией и ее союзниками в рамках Второй мировой войны на территории СССР и Германии. Германия напала на СССР 22 июня 1941 г. с расчетом на короткую военную кампанию, однако война затянулась на несколько лет и окончилась полным поражением Германии.

Причины Великой Отечественной войны

После поражения в Первой мировой войне Германия осталась в тяжелом положении — политическая ситуация была нестабильная, экономика находилась в глубоком кризисе. Примерно в это время к власти пришел Гитлер, который благодаря своим реформам в экономике смог быстро вывести Германию из кризиса и тем самым завоевать доверие власти и народа.

Встав во главе страны, Гитлер начал проводить свою политику, которая основывалась на идее превосходства немцев над другими расами и народами. Гитлер не только хотел взять реванш за проигрыш в Первой мировой, но и подчинить своей воле весь мир. Результатом его притязаний стало нападение Германии на Чехию и Польшу, а затем (уже в рамках начавшейся Второй мировой) и на другие страны Европы.

До 1941 г. между Германией и СССР существовал договор о ненападении, однако Гитлер нарушил его, напав на СССР. Чтобы завоевать Советский Союз, командование Германии разработало план «Барбаросса» — стремительного нападения, которое должно было принести победу в течение двух месяцев. Завладев территориями и богатствами СССР, Гитлер мог бы вступить в открытую конфронтацию с США за право мирового политического господства.

Нападение было стремительным, однако не принесло желаемых результатов — русская армия оказала более сильное сопротивление, чем предполагали немцы, и война затянулась на долгие годы.

Сроки Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г.

Основные периоды Великой Отечественной войны

Первый период (22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.). В течение года после нападения Германии на СССР немецкая армия завоевала значительные территории, в число которых входили Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Белоруссия и Украина. После этого войска двинулись вглубь страны, чтобы захватить Москву и Ленинград, однако, несмотря на неудачи русских солдат в начале войны, немцам не удалось взять столицу.

Ленинград был взят в блокаду, но в город немцев не пустили. Битвы за Москву, Ленинград и Новгород продолжались вплоть до 1942 г.

Период коренного перелома (1942-1943). Средний период войны получил свое название из-за того, что именно в это время советские войска смогли взять преимущество в войне в свои руки и начать контрнаступление. Армии немцев и союзников постепенно начали отступать обратно к западной границе, множество иностранных легионов были разбиты и уничтожены.

Благодаря тому, что вся промышленность СССР в это время работала на военные нужды, советской армии удалось значительно увеличить свое вооружение и оказать достойное сопротивление. Армия СССР из обороняющейся превратилась в нападающую.

Финальный период войны (1943-1945). В этот период СССР начала отвоевывать оккупированные немцами земли и продвигаться в сторону Германии. Был освобожден Ленинград, советские войска вошли в Чехословакию, Польшу, а затем и на территорию Германии.

8 мая был взят Берлин, а немецкие войска объявили о безоговорочной капитуляции. Гитлер, узнав о проигранной войне, покончил с собой. Война закончилась.

Основные битвы Великой Отечественной войны

- Оборона Заполярья (29 июня 1941 г. — 1 ноября 1944 г.).

- Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 г. — 27 января 1944 г.).

- Битва за Москву(30 сентября 1941 г. — 20 апреля 1942 г.).

- Ржевская битва (8 января 1942 г. — 31 марта 1943 г.).

- Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.).

- Сталинградская битва (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.).

- Битва за Кавказ (25 июля 1942 г. — 9 октября 1943 г.).

- Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944 г.).

- Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 г. — 17 апреля 1944 г.).

- Будапештская операция (29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г.).

- Прибалтийская операция (14 сентября — 24 ноября 1944 г.).

- Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945 г.).

- Восточно-Прусская операция (13 января — 25 апреля 1945 г.).

- Берлинская операция (16 апреля — 8 мая 1945 г.).

Итоги и значение Великой Отечественной войны

Хотя основная цель Великой Отечественной войны была оборонительная, в итоге советские войска перешли в наступление и не только освободили свои территории, но и уничтожили немецкую армию, взяли Берлин и остановили победоносное шествие Гитлера по Европе.

К сожалению, несмотря на победу, для СССР эта война оказалась разорительной — экономика страны после войны находилась в глубоком кризисе, так как промышленность работала исключительно на военную отрасль, много людей было убито, оставшиеся голодали.

Тем не менее для СССР победа в этой войне означала, что теперь Союз становился мировой сверхдержавой, которая вправе диктовать свои условия на политической арене.

ПОМОГЛО? ЛАЙКНИ!

historynotes.ru

Великая отечественная война — Великая отечественная война — 20 век — Каталог статей

На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на Советский Союз. На стороне Германии выступили Румыния, Венгрия, Италия и Финляндия. Группировка войск агрессора на-считывала 5,5 млн. человек, 190 дивизий, 5 тыс. самолетов, около 4 тыс. танков и самоходных ар-тиллерийских установок (САУ), 47 тыс. орудий и минометов.

В соответствии с разработанным в 1940 г. планом «Барбаросса» Германия планировала в кратчайший срок (за 6-10 недель) выйти на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Это была ус-тановка на блицкриг-молниеносную войну. Так началась Великая Отечественная война.

Основные периоды Великой отечественной войны. Первый период (22 июня 1941 г.–18 ноября 1942 г.) от начала войны до начала наступления советских войск под Сталинградом. Это был самый тяжелый для СССР период.

Создав многократное превосходство в людях и военной технике на главных направлениях наступления, немецкая армия добилась существенных успехов. К концу ноября 1941 г. советские войска, отступив под ударами превосходящих сил противника до Ленинграда, Москвы, Ростова-на-Дону, оставили врагу огромную территорию, потеряли убитыми, пропавшими без вести и пленными около 5 млн. человек, большую часть танков и самолетов.

Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 1941 г. были направлены на захват Мо-сквы. Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 г. до 20 апреля 1942 г. 5-6 декабря 1941 г. Красная Армия перешла в наступление, Фронт обороны противника был прорван. Фашистские войска были отброшены от Москвы на 100-250 км. План захвата Москвы провалился, молниенос-ная война на востоке не состоялась.

Победа под Москвой имела большое международное значение. Япония и Турция воздержа-лись от вступления в войну против СССР. Возросший авторитет СССР на мировой арене способ-ствовал созданию антигитлеровской коалиции. Однако летом 1942 г. из-за ошибок советского ру-ководства (прежде всего Сталина) Красная Армия потерпела ряд крупных поражений на Северо-Западе, под Харьковом и в Крыму. Немецко-фашистские войска вышли к Волге – Сталинграду и Кавказу. Упорная оборона советских войск на этих направлениях, а также перевод экономики страны на военные рельсы, создание слаженного военного хозяйства, развертывание партизанско-го движения в тылу врага подготовили необходимые условия для перехода советских войск в на-ступление.

Второй период (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г .) – коренной перелом в войне. Измотав и обескровив противника в оборонительных сражениях, 19 ноября 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление, окружив под Сталинградом 22 фашистские дивизии численностью более 300 тыс. человек. 2 февраля 1943 г. эта группировка была ликвидирована. В это же время вражеские войска были изгнаны с Северного Кавказа. К лету 1943 г. советско-германский фронт стабилизи-ровался.

Используя выгодную для них конфигурацию фронта, фашистские войска 5 июля 1943 г. пе-решли в наступление под Курском с целью вернуть стратегическую инициативу и окружить со-ветскую группировку войск на Курской дуге. В ходе ожесточенных боев наступление противника было остановлено. 23 августа 1943 г. советские войска освободили Орел, Белгород, Харьков, вы-шли на Днепр, 6 ноября 1943 г. был освобожден Киев.

За время летне-осеннего наступления была разгромлена половина дивизий противника, осво-бождены значительные территории Советского Союза. Начался распад фашистского блока, в 1943 г. вышла из войны Италия.

1943 г. был годом коренного перелома не только в ходе боевых действий на фронтах, но и в работе советского тыла. Благодаря самоотверженному труду тыла к концу 1943 г. была одержана экономическая победа над Германией. Военная промышленность в 1943 г. дала фронту 29,9 тыс. самолетов, 24,1 тыс. танков, 130,3 тыс. орудий всех видов. Это было больше, чем произвела их Германия в 1943 г. Советский Союз в 1943 г. превосходил Германию по производству основных видов боевой техники, оружия.

Третий период (конец 1943 г. – 8 мая 1945 г .) – завершающий период Великой Отечествен-ной войны. В 1944 г. советская экономика достигла наивысшего подъема за все военное время. Успешно развивались промышленность, транспорт, сельское хозяйство. Особенно быстро росло военное производство. Выпуск танков и САУ в 1944 г. по сравнению с 1943 г. увеличился с 24 до 29 тыс., а боевых самолетов – с 30 до 33 тыс. единиц. С начала войны к 1945 г. было введено в действие около 6 тыс. предприятий.

1944 г. ознаменовался победами Советских Вооруженных Сил. Вся территория СССР была полностью освобождена от фашистских оккупантов. Советский Союз пришел на помощь народам Европы – Советская Армия освободила Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Югославию, с боями пробилась до Норвегии. Румыния и Болгария объявили войну Германии. Финляндия вышла из войны.

Успешные наступательные действия Советской Армии подтолкнули союзников 6 июня 1944 г. открыть второй фронт в Европе – англо-американские войска под командованием генерала Д. Эйзенхауэра (1890-1969) высадились на севере Франции, в Нормандии. Но советско-германский фронт по-прежнему оставался главным и наиболее активным фронтом Второй мировой войны.

В ходе зимнего наступления 1945 г. Советская Армия отбросила врага более чем на 500 км. Почти полностью были освобождены Польша, Венгрия и Австрия, восточная часть Чехословакии. Советская Армия вышла к Одеру (60 км от Берлина). 25 апреля 1945 г. произошла историческая встреча советских войск с американскими и английскими войсками на Эльбе, в районе Торгау.

Бои в Берлине носили исключительно ожесточенный и упорный характер. 30 апреля было водружено знамя Победы над рейхстагом. 8 мая состоялось подписание акта о безоговорочной ка-питуляции фашистской Германии. 9 мая – стал Днем Победы. С 17 июля по 2 августа 1945 г. со-стоялась Третья конференция глав правительств СССР, США и Великобритании в пригороде Бер-лина – Потсдаме, которая приняла важные решения по послевоенному устройству мира в Европе, германской проблеме и другим вопросам. 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади состоял-ся Парад Победы.

Победа СССР над гитлеровской Германией была не только политической и военной, но и экономической. Об этом свидетельствует тот факт, что в период с июля 1941 г. по август 1945 г. в нашей стране было произведено значительно больше боевой техники и оружия чем в Германии. Вот конкретные данные (тыс. штук):

| СССР | Германия | Соотношение |

Танки и САУ | 102,8 | 46,3 | 2,22:1 |

Боевые самолеты | 112,1 | 89,5 | 1,25:1 |

Орудия всех видов и калибров | 482,2 | 319,9 | 1,5:1 |

Пулеметы всех видов | 1515,9 | 1175,5 | 1,3:1 |

Эта экономическая победа в войне стала возможной благодаря тому, что Советскому Союзу удалось создать более совершенную экономическую организацию и добиться более эффективного использования всех ее ресурсов.

Война с Японией. Окончание Второй мировой войны. Однако окончание военных дейтвий в Европе не означало завершение Второй мировой воины. В соответствии с принципиальной дого-воренностью в Ялте (февраль 1945) Советское правительство 8 августа 1945 г. объявило войну Японии. Советские войска развернули наступательные действия на фронте протяженностью свы-ше 5 тыс. км. Географические и климатические условия, в которых проходили боевые действия, были исключительно сложными. Наступающим советским войскам пришлось преодолеть хребты Большого и Малого Хингана и Восточно-Маньчжурских гор, глубокие и бурные реки, безводные пустыни, труднопроходимые леса. Но несмотря на эти трудности японские войска были разгром-лены.

В ходе упорных боев за 23 дня советские войска освободили Северо-Восточный Китай, Се-верную Корею, Южную часть острова Сахалин и Курильские острова. Было пленено 600 тыс. сол-дат и офицеров противника, захвачено большое количество оружия и боевой техники. Под удара-ми вооруженных сил СССР и его союзников по войне (прежде всего США, Англии, Китая) Япо-ния 2 сентября 1945 г. капитулировала. К Советскому Союзу отошла южная часть Сахалина и ост-рова Курильской гряды.

США, сбросив 6 и 9 августа атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, положили начало но-вой ядерной эры.

* * *

Экономическое и социально-политическое положение, сложившееся в России в начале XX в., породило революцию 1905-1907 гг., затем Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г.

Участие России в Первой мировой войне, Гражданская война и военная интервенция 1918-1920 гг. привели к потере миллионов жизней россиян и огромной разрухе народного хозяйства страны.

Новая экономическая политика (НЭП) партии большевиков позволила в течение семи лет (1921-1927 гг.) преодолеть разруху, восстановить промышленность, сельское хозяйство, транс-порт, наладить товарно-денежные отношения, провести финансовую реформу. Однако НЭП ока-залась несвободной от внутренних противоречий и кризисных явлений. Поэтому в 1928 г. с ней было покончено.

Сталинское руководство в конце 20-х – начале 30-х гг. взяло курс на форсированное по-строение государственного социализма путем ускоренного осуществления индустриализации страны и сплошной коллективизации сельского хозяйства. В процессе проведения этого курса в жизнь сложились командно-административная система управления и культ личности Сталина, ко-торые принесли немало бед нашему народу. Однако следует отметить, что индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства. были важным фактором обеспечения экономиче-ской победы над врагом в годы Великой Отечественной войны.