Три вида кровеносных сосудов – Виды, функции, строение кровеносных сосудов человека, сосудистые заболевания

Какие три вида кровеносных сосудов есть у человека?

Какие три вида кровеносных сосудов есть у человека?

Сосудов несколько больше. Если рассматривать три основных вида: артерии, несущие кровь обогащенную кислородом; капилляры, осуществляющие обмен кислорода и углекислого газа непосредственно во всех тканях; вены, осуществляющие отток крови уже отдавшей кислород и содержащей углекислый газ. Между артериями и капиллярами есть такой тип сосуда как артериолы, т.е. переходный этап от артерии к капиллярам; между капиллярами и веной так же переходный этап- венулы.

К первому виду относят артерии. Они доставляют кровь от сердца к различным органам и тканям. Артерии сильно ветвятся и образуют артериолы.

Второй вид это вены, по ним кровь возвращается к сердцу от органов и тканей.

Самые тонкие сосуды это кровеносные капилляры. При слиянии капилляров возникают венулы самые меньшие вены.

Первый вид сосудов — артерии, они несут насыщенную кислородом кровь от сердца к другим органам. Кровь в них светлее и ярче, чем венозная, и движется пульсируя. Ещ для артерий характерно, что если е повредить, то, в отличие от вен, само не заживт, если не оказать медицинскую помощь, может и к смерти привести.

Вены несут насыщенную углекислым газом кровь к сердцу, чтобы насытить е кислородом.

Капилляры — самые маленькие и тоненькие сосудики. Они соединяют артерии и вены, участвуют в обмене веществ между кровью и тканями.

В организме человека различается 3 вида кровеносных сосудов — это артерии (при ветвлении образуют артериолы), вены и самые тонкие сосуды — это кровеносные капилляры (при их слиянии образуются самые меньшие вены -венулы).

Артерии доставляют кровь от сердца к органам и тканям организма.

Вены возвращают кровь от органов и тканей к сердцу.

В кровеносных капиллярах через стенки происходит обмен веществами между органами и тканями.

Кровеносная система человека не так уж богата названиями своих сосудов. Их существует всего три типа: ведущие от сердца, ведущие к сердцу и замыкающие систему, капиляры. Капиляры, являясь самыми мелкими кровеносными сосудами, кроме соединения кровеносной системы в замкнутую, служат для обмена различных веществ в организме. Сосуды, ведущие от сердца, называются артериями и являются направленными потоками крови по всему организму. Сосуды, ведущие к сердцу, называются венами и это возвратные потоки крови, осуществившей обмен веществ в капилярах. Функции вен и артерий в отдельных случаях замещают друг друга, то есть кровеностная система человека универсальна.

info-4all.ru

Кровеносные сосуды — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

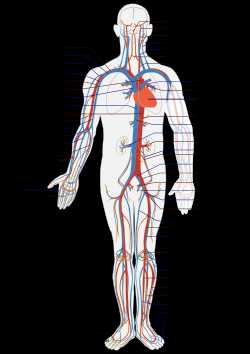

У этого термина существуют и другие значения, см. Сосуд. Кровеносные сосуды тела человека (схема)

Кровеносные сосуды тела человека (схема)Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле животных и человека, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

Среди сосудов кровеносной системы различают артерии, вены и сосуды системы микроциркуляторного русла; последние осуществляют взаимосвязь между артериями и венами и включают, в свою очередь, артериолы, капилляры, венулы и артериоло-венулярные анастомозы[1]. Сосуды разных типов отличаются не только по своему диаметру, но также по тканевому составу и функциональным особенностям[2]

- Артерии — сосуды, по которым кровь движется от сердца. Артерии имеют толстые стенки, в которых содержатся мышечные волокна, а также коллагеновые и эластические волокна. Они очень эластичные и могут сужаться или расширяться — в зависимости от количества перекачиваемой сердцем крови. Текущая по артериям кровь насыщена кислородом (исключение составляет лёгочная артерия, по которой течёт венозная кровь)[3][4].

- Артериолы — мелкие артерии (диаметром менее 300 мкм), по току крови непосредственно предшествующие капиллярам. В их сосудистой стенке преобладают гладкие мышечные волокна, благодаря которым артериолы могут менять величину своего просвета и, таким образом, сопротивление. Самые мелкие артериолы —

ru.wikipedia.org

Три вида сосудов кровеносной системы

Различают три вида сосудов: артерии, вены и капилляры. Артериями называют сосуды, по которым кровь течет от сердца к органам. Самый крупный из них — аорта. В органах артерии ветвятся на сосуды более мелкого диаметра — артериолы, которые в свою очередь распадаются на капилляры. Перемещаясь по капиллярам, артериальная кровь постепенно превращается в венозную, которая течет по

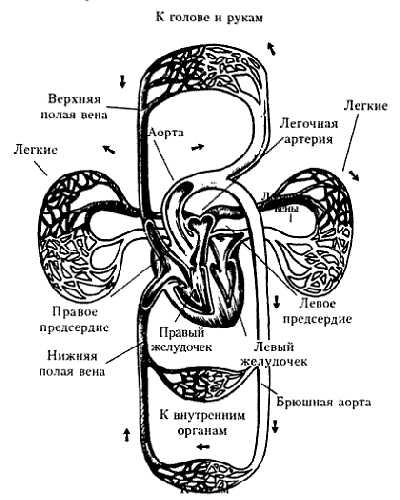

Два круга кровообращения

Все артерии, вены и капилляры в организме человека объединяются в два круга кровообращения: большой и малый. Большой круг кровообращенияначинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии. Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке и оканчивается в левом предсердии.

Кровь движется по сосудам за счет ритмичной работы сердца, а также разницы давления в сосудах при выходе крови из сердца и в венах — при возвращении ее в сердце. Ритмические колебания диаметра артериальных сосудов, вызываемые работой сердца, называются

По пульсу легко определить количество сокращений сердца в минуту. Скорость распространения пульсовой волны около 10 м/с.

Скорость тока крови в сосудах составляет в аорте около 0,5 м/с, а в капиллярах всего лишь 0,5 мм/с. Благодаря столь малой скорости течения крови в капиллярах кровь успевает отдавать кислород и питательные вещества тканям и принять продукты их жизнедеятельности. Замедление тока крови в капиллярах объясняется тем, что их количество огромно (около 40 млрд.) и, несмотря на микроскопические размеры, их суммарный просвет в 800 раз больше просвета аорты. В венах, с их укрупнением по мере приближения к сердцу, суммарный просвет кровяного русла уменьшается, и скорость тока крови увеличивается.

Кровяное давление

При выбрасывании очередной порции крови из сердца в аорту и в легочную артерию в них создается высокое кровяное давление. Кровяное давление повышается, когда сердце, сокращаясь чаще и сильнее, выбрасывает в аорту больше крови, а также при сужении артериол.

Если артерии расширяются, кровяное давление падает. На величину кровяного давления влияет также количество циркулирующей крови и ее вязкость. По мере удаления от сердца давление крови уменьшается и становится наименьшим в венах. Разность между высоким давлением крови в аорте и легочной артерии и низким, даже отрицательным давлением в полых и легочных венах обеспечивает непрерывный ток крови по всему кругу кровообращения.

У здоровых: людей в состоянии покоя максимальное кровяное давление в плечевой артерии составляет в норме около 120 мм рт. ст., а минимальное — 70–80 мм рт. ст.

Стойкое повышение кровяного давления в состоянии покоя организма называется гипертонией, а его понижение — гипотонией. В обоих случаях нарушается кровоснабжение органов, ухудшаются условия их работы.

Похожие статьи:

poznayka.org

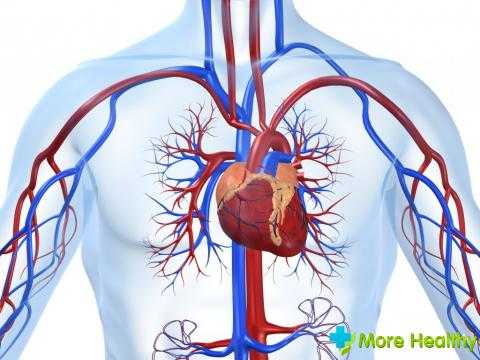

Виды, функции, строение кровеносных сосудов человека, сосудистые заболевания

Сердечнососудистая система – важнейших физиологических механизм, отвечающий за питание клеток тела и выведение из организма вредных веществ. Главным структурным компонентом являются сосуды. Существует несколько видов сосудов, отличающихся строением, функциями. Заболевания сосудов приводят к серьезным последствиям, негативно влияющим на весь организм.

Содержание:

Общие сведения

Кровеносный сосуд – это полые образования в форме трубки, пронизывающие ткани организма. По сосудам происходит транспортировка крови. У человека система кровообращения замкнутая, ввиду чего движение крови в сосудах происходит под высоким давлением. Транспортировка по сосудам осуществляется за счет работы сердца, выполняющего насосную функцию.

Кровеносные сосуды способны меняться под действием определенных факторов. В зависимости от внешнего воздействия, они расширяются или суживаются. Процесс регулируется нервной системой. Способность к расширению и суживанию обеспечивает специфическое строение кровеносных сосудов человека.

Сосуды состоят из трех слоев:

- Внешний. Наружная поверхность сосуда покрыта соединительной тканью. Ее функция заключается в защите от механического воздействия. Также задача внешнего слоя заключается в отделении сосуда от расположенных поблизости тканей.

- Средний. Содержит мышечные волокна, характеризующиеся подвижностью и эластичностью. Они обеспечивают способность сосуда расширяться или суживаться. Кроме этого, функция мышечных волокон среднего слоя заключается в поддержании форму сосуда, за счет чего происходит полноценный беспрепятственный ток крови.

- Внутренний. Слой представлен плоскими однослойными клетками – эндотелием. Ткань делает сосуды гладкими внутри, благодаря чему снижается сопротивляемость при движении крови.

Следует отметить, что стенки венозных сосудов значительно тоньше артерий. Это связано с незначительным количеством мышечных волокон. Движение венозной крови происходит под действием скелетных мышц, в то время как артериальная передвигается за счет работы сердца.

В целом, кровеносный сосуд – главный структурный компонент сердечнососудистой системы, по которым происходит передвижение крови в ткани и органы.

Виды сосудов

Ранее классификация кровеносных сосудов человека включала в себя только 2 вида – артерии и вены. В настоящий момент выделяют 5 типов сосудов, отличающихся строением, размерами, функциональными задачами.

Виды кровеносных сосудов:

- Артерии. Сосуды обеспечивают движение крови от сердца к тканям. Отличаются толстыми стенками с высоким содержанием мышечных волокон. Артерии постоянно суживаются и расширяются, в зависимости от уровня давления, предотвращая избыточное поступление крови в одни органы и дефицит в других.

- Артериолы. Небольшие сосуды, представляющие собой конечные ветви артерий. Состоят преимущественно из мышечных тканей. Являются переходным звеном между артериями и капиллярами.

- Капилляры. Мельчайшие сосуды, пронизывающие органы и ткани. Особенностью являются очень тонкие стенки, через которые кровь способна проникать за пределы сосуды. За счет капилляров происходит питание клеток кислородом. Одновременно происходит насыщение крови углекислым газом, который в дальнейшем выводится из организма через венозные пути.

- Венулы. Представляют собой небольшие сосуды, соединяющие капилляры и вены. По ним происходит транспортировка отработанного клетками кислорода, остаточных продуктов жизнедеятельности, отмирающих частиц крови.

- Вены. Обеспечивают движение крови от органов к сердцу. Содержат меньшее количество мышечных волокон, что связано с низким сопротивлением. Из-за этого вены менее толстые и чаще подвергаются повреждениям.

Таким образом, выделяется несколько видов сосудов, совокупность которых формирует систему кровообращения.

Функциональные группы

В зависимости от расположения, сосуды выполняют разные функции. В соответствии с функциональной нагрузкой отличается строение сосудов. В настоящий момент выделяют 6 основных функциональных групп.

К функциональным группам сосудов относятся:

- Амортизирующие. Сосуды, относящиеся к этой группе, имеют наибольшее количество мышечных волокон. Они являются крупнейшими в человеческом организме и находятся в непосредственно близости от сердца (аорта, легочная артерия). Эти сосуды наиболее эластичны и упруги, что необходимо для сглаживания систолических волн, образующихся во время сердечного сокращения. Количество мышечных тканей в стенках сосудах уменьшается в зависимости от степени удаленности от сердца.

- Резистивные. К ним относятся конечные, тончайшие кровеносные сосуды. Из-за наименьшего просвета, данные сосуды оказывают наибольшее сопротивление кровотоку. В резистивных сосудах находится множество мышечных волокон, контролирующих просвет. За счет этого регулируется объем крови, поступающей в орган.

- Емкостные. Выполняют резервуарную функцию, сохраняя большие объемы крови. В данную группу входят крупные венозные сосуды, способные вмещать до 1 л крови. Емкостные сосуды регулируют движение крови к сердца, контролируя ее объем, чтобы снизить нагрузку на сердца.

- Сфинктеры. Находятся в конечных ветвях мелких капилляров. За счет сужения и расширения, сосуды-сфинктеры контролируют количество поступающей крови. При сужении сфинктеров, кровь не поступает, ввиду чего трофический процесс нарушается.

- Обменные. Представлены конечными ветвями капилляров. В сосудах происходит обмен веществ, обеспечивающий питание тканей и удаление вредных веществ. Аналогичные функциональные задачи выполняют венулы.

- Шунтирующие. Сосуды обеспечивают связь между венами и артериями. При этом не затрагиваются капилляры. К ним относятся предсердные, магистральные и органные сосуды.

В целом, выделяют несколько функциональных групп сосудов, обеспечивающих полноценный ток крови и питание всех клеток организма.

Регуляция деятельности сосудов

Сердечнососудистая система моментально реагирует на внешние изменения или воздействие негативных факторов внутри организма. Например, при возникновении стрессовых ситуаций отмечается учащенное сердцебиение. Сосуды суживаются, за счет чего увеличивается давление, а мышечные ткани снабжаются большим количеством крови. Находясь в состоянии покоя, большее количество крови притекает к мозговым тканям и органам пищеварения.

За регуляцию сердечнососудистой системы отвечают нервные центры, расположенные мозговой коре и гипоталамусе. Возникающий вследствие реакции на раздражитель сигнал, воздействует на центр, контролирующий тонус сосудов. В дальнейшем через нервные волокна импульс перемещается в сосудистые стенки.

В стенках сосудов расположены рецепторы, воспринимающие скачки давления или же изменения в составе крови. Сосуды также способны передавать нервные сигналы в соответствующие центры, извещая о возможной опасности. Благодаря этому возможна адаптация к меняющимся окружающим условиям, например изменению температуры.

На работу сердца и сосудов оказывают влияние гормоны. Данный процесс называется гуморальной регуляцией. Наибольшее влияние на сосуды оказывают адреналин, вазопрессин, ацетилхолин.

Таким образом, деятельность сердечнососудистой системы регулируется нервными центрами головного мозга и эндокринными железами, отвечающими за выработку гормонов.

Заболевания

Как и любой орган, сосуд может поражаться заболеваниями. Причины развития сосудистых патологий часто связаны с неправильным образом жизни человека. Реже болезни развиваются вследствие врожденных отклонений, приобретенных инфекций или на фоне сопутствующих патологий.

Распространенные заболевания сосудов:

- Ишемия сердца. Считается одной из самых опасных патологий сердечнососудистой системы. При такой патологии нарушается приток крови через сосуды, питающие миокард – сердечную мышцу. Постепенно вследствие атрофии мышца слабеет. В качестве осложнения выступают инфаркт, а также сердечная недостаточность, при которой возможна внезапная остановка сердца.

- Нейроциркуляторная дистония. Заболевание, при котором поражаются артерии вследствие сбоев в работе нервных центров. В сосудах из-за избыточного симпатического влияния на мышечные волокна, развивается спазм. Патология часто проявляется в сосудах головного мозга, также поражает артерии, расположенные в других органах. У больного возникают интенсивные боли, перебои в работе сердца, головокружение, изменение давления.

- Атеросклероз. Болезнь, при которой стенки сосудов суживаются. Это приводит к целому ряду негативных последствий, в числе которых атрофия питающих тканей, а также снижение эластичность и прочности расположенных за сужением сосудов. Атеросклероз представляет собой провоцирующий фактор многих сердечнососудистых заболеваний, и приводит к образованию тромбов, инфаркту, инсульту.

- Аортальная аневризма. При такой патологии на стенках аорты образуются мешковидные выпирания. В дальнейшем образуется рубцовая ткань, а ткани постепенно атрофируются. Как правило, патология развивается на фоне хронической формы гипертонии, инфекционных поражений, в том числе сифилиса, а также при аномалиях развития сосуда. При отсутствии лечения болезни провоцирует разрыв сосуда и смерть больного.

- Варикоз. Патология, при которой поражаются вены нижних конечностей. Они сильно расширяются из-за повышенной нагрузки, при этом отток крови к сердцу сильно замедляется. Это приводит к возникновению отеков, болям. Патологические изменения в пораженных венах ног имеют необратимый характер, заболевание на поздних стадиях лечится только хирургическим способом.

- Геморрой. Заболевание, при котором варикозное расширение развивается в области геморроидальных вен, питающих нижние отделы кишечника. Поздние стадии болезни сопровождаются выпадением геморроидальных узлов, сильными кровотечениями, нарушением стула. В качестве осложнения выступают инфекционные поражении, в том числе заражение крови.

- Тромбофлебит. Патология поражает венозные сосуды. Опасность заболевания объясняется потенциальной возможностью отрыва тромба, из-за чего блокируется просвет легочных артерий. Однако крупные вены поражаются крайне редко. Тромбофлебиту подвержены небольшие вены, поражение которых не несет существенной опасности для жизни.

Существует широкий спектр сосудистых патологий, оказывающих негативное влияние на работу всего организма.

Во время просмотра видео вы узнаете о сердечно-сосудистой системе.

Кровеносные сосуды – важный элемент человеческого организма, отвечающий за движение крови. Существует несколько видов сосудов, отличающихся строением, функциональным назначением, размерами, расположением.

morehealthy.ru

Три вида сосудов кровеносной системы — КиберПедия

Различают три вида сосудов: артерии, вены и капилляры. Артериями называют сосуды, по которым кровь течёт от сердца к органам. Самый крупный из них — аорта. В органах артерии ветвятся на сосуды более мелкого диаметра — артериолы, которые в свою очередь распадаются на капилляры. Перемещаясь по капиллярам, артериальная кровь постепенно превращается в венозную, которая течёт по венам.

Два круга кровообращения

Все артерии, вены и капилляры в организме человека объединяются в два круга кровообращения: большой и малый. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии. Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке и оканчивается в левом предсердии.

Кровь движется по сосудам за счёт ритмичной работы сердца, а также разницы давления в сосудах при выходе крови из сердца и в венах — при возвращении её в сердце. Ритмические колебания диаметра артериальных сосудов, вызываемые работой сердца, называются пульсом.

По пульсу легко определить количество сокращений сердца в минуту. Скорость распространения пульсовой волны около 10 м/с.

Скорость тока крови в сосудах составляет в аорте около 0,5 м/с, а в капиллярах всего лишь 0,5 мм/с. Благодаря столь малой скорости течения крови в капиллярах кровь успевает отдавать кислород и питательные вещества тканям и принять продукты их жизнедеятельности. Замедление тока крови в капиллярах объясняется тем, что их количество огромно (около 40 млрд.) и, несмотря на микроскопические размеры, их суммарный просвет в 800 раз больше просвета аорты. В венах, с их укрупнением по мере приближения к сердцу, суммарный просвет кровяного русла уменьшается, и скорость тока крови увеличивается.

Кровяное давление

При выбрасывании очередной порции крови из сердца в аорту и в лёгочную артерию в них создаётся высокое кровяное давление. Кровяное давление повышается, когда сердце, сокращаясь чаще и сильнее, выбрасывает в аорту больше крови, а также при сужении артериол.

Если артерии расширяются, кровяное давление падает. На величину кровяного давления влияет также количество циркулирующей крови и её вязкость. По мере удаления от сердца давление крови уменьшается и становится наименьшим в венах. Разность между высоким давлением крови в аорте и лёгочной артерии и низким, даже отрицательным давлением в полых и лёгочных венах обеспечивает непрерывный ток крови по всему кругу кровообращения.

У здоровых: людей в состоянии покоя максимальное кровяное давление в плечевой артерии составляет в норме около 120 мм рт. ст., а минимальное — 70–80 мм рт. ст.

Стойкое повышение кровяного давления в состоянии покоя организма называется гипертонией, а его понижение — гипотонией. В обоих случаях нарушается кровоснабжение органов, ухудшаются условия их работы.

Лимфообращение

Лимфообращением называется, движете лимфы по сосудам. Лимфатическая система способствует дополнительному оттоку жидкости из органов. Движение лимфы очень медленное (03 мм/мин). Она движется в одном направлении — от органов к сердцу. Лимфатические капилляры переходят в более крупные сосуды, которые собираются в правый и левый грудные протоки, впадающие в крупные вены. По ходу лимфатических сосудов располагаются лимфатические узлы: в паху, в подколенной и подмышечной впадинах, под нижней челюстью.

В составе лимфатических узлов находятся клетки (лимфоциты), обладающие фагоцитарной функцией. Они обезвреживают микробы и утилизируют чужеродные вещества, проникшие в лимфу, в результате чего лимфатические узлы припухают, становясь болезненными. Миндалины — лимфоидные скопления в области зева. Иногда в них сохраняются болезнетворные микроорганизмы, продукты обмена которых отрицательно влияют на функцию внутренних органов. Часто прибегают к удалению миндалин хирургическим путём.

Функции лимфатической системы:

· Участие в обменных процессах и поддержание гомеостаза

· Участие в иммунных реакциях (лимфоузлы – своеобразные биологические фильтры, в которых задерживаются патогенные микробы)

· Кроветворная (в лимфоузлах образуются некоторые формы лейкоцитов)

Значение тренировки сердца.

Запасные силы сердца. Минутный объем крови, выбрасываемой сердцем в аорту, резко меняется в зависимости от потребности организма в кислороде. Так, при быстром беге, при тяжелом физическом труде потребность в кислороде повышается по крайней мере в 6—8 раз. Во время сна, наоборот, потребление кислорода снижается. Увеличить минутный объем, а следовательно, усилить свою работу сердце может двумя путями: учащением сокращений и повышением систолического объема.

Сердце человека, ведущего малоподвижный образ жизни и не привыкшего к физической работе, лишь в очень малой степени может менять объем сокращений. Оно увеличивает свою работу почти исключительно путем учащения сокращений, что ведет к резкому укорочению сердечных циклов. Так, при 160—180 сокращениях в минуту на долю каждого цикла приходится менее 0,4 секунды. При таком темпе сокращение желудочков длится столь короткое время, что они не успевают развить полную силу и изгнать всю находящуюся в них кровь. К тому же пауза, во время которой сердце отдыхает и наполняется кровью, почти совсем отсутствует. В результате слабеет работа сердечной мышцы и уменьшается наполнение сердца кровью, притекающей из вен.

Увеличение систолического объема происходит за счет большего расширения желудочков во время диастолы. Предел, до которого может увеличиться вместимость желудочков во время диастолы, составляет величину запасных, или резервных, сил сердца.:

Повышение запасных сил достигается путем тренировки сердца, иными словами, частым предъявлением сердечной мышце повышенных требований. Подвижный образ жизни, физическая работа, занятия гимнастикой, спортом — все это укрепляет сердечную мышцу, делает ее более толстой и более растяжимой.

Тренированное сердце спортсмена при интенсивной работе может повысить минутный объем в 8—10 раз. У хорошо тренированных людей в условиях покоя частота сердечных сокращений не достигает 60 в минуту, а нередко снижается до 40—50. Зато систолический объем увеличен до 80—90 мл, а иногда даже до 120 мл. У спортсменов, специализировавшихся на длительных напряжениях, например у бегунов на сверхдлинные дистанции, пульс при покое может снижаться до 32—35 ударов в минуту.

В момент большого напряжения тренированное сердце может сокращаться более 200 раз в секунду при систолическом объеме, равном 180—200 мл и даже до 240 мл.

Предел работоспособности человека в значительной степени определяется запасными силами сердца. Их значение становится особенно очевидным в тех случаях, когда жизнь предъявляет сердцу необычно большую и длительную нагрузку, например при заболеваниях. Известно, что при воспалении легких и при других тяжелых болезнях наступление смерти чаще всего зависит от недостаточной деятельности сердца: оно оказывается слишком слабым н не может удовлетворить связанные с болезнью повышенные требования организма.

Переутомление сердца. Если на. долю сердца выпадает чрезмерная, непосильная работа, оно быстро утомляется, его сокращения становятся более слабыми, уменьшается количество крови, выбрасываемой в аорту. Чрезмерное напряжение сердечной мышцы не только не способствует укреплению сердца, но, наоборот, очень вредно сказывается на его работе и на общем состоянии организма. При частой перегрузке сердце растягивается, а сердечная мышца становится вялой и дряблой. Люди с переутомленным сердцем неспособны выполнять большую работу, с трудом поднимаются на лестницу и, что особенно важно, плохо переносят тяжелые болезни. У таких людей может наступить резкое ослабление сердечной деятельности, и даже смерть от остановки (паралича) сердца, или, как иногда говорят, от «разрыва» сердца. Ослаблению сердечной деятельности может способствовать чрезмерный физический труд, злоупотребление спортом, длительные умственные занятия, сопровождающиеся бессонными ночами, курение табака. Постоянное употребление алкоголя нередко вызывает жировое перерождение сердечной мышцы, при котором мышечная ткань постепенно заменяется жировой. Накопление жира ослабляет сердечную мышцу и может сделать работу сердца недостаточной.

Тренировка детского сердца. Каждая мышца становится толще и сильнее, если она много работает: толщина волокон неработающей мышцы уменьшается, сила ее сокращений снижается. Сердечная мышца всегда работает, что, несомненно, должно способствовать сохранению силы ее сокращений. В течение первых двух лет жизни наблюдается быстрый рост тела, увеличение длины кровеносных сосудов и особенно количества капилляров, а также усиление двигательной активности ребёнка. Все это предъявляет к сердцу повышенные требования: оно должно сильнее сокращаться. Такая естественная тренировка содействует тому, что сердце интенсивно растёт и значительно увеличивается сила его сокращений, о чем свидетельствует повышение систолического кровяного давления.

Пока ребенок здоров, естественная тренировка его сердца в достаточной мере удовлетворяет потребности организма. Однако запасные силы сердца ребенка далеко не всегда могут обеспечить резко повышенные потребности организма при заболеваниях. У детей не только грудного, но и дошкольного возраста даже такие заболевания, которые у взрослых протекают почти при нормальной температуре (например, расстройства кишечника, воспаление верхних дыхательных путей), вызывают сильное повышение температуры и предъявляют сердцу очень большую нагрузку, что ведет к ослаблению его деятельности. Причиной нарушения сердечной деятельности может быть хронический насморк, воспалительные процессы в ушах, почках и других органах и даже глисты, если они длительное время находятся в организме.

Ослаблением или нарушением сердечной деятельности после перенесённого заболевания объясняется бледность, вялость, лёгкая утомляемость, малая подвижность ребёнка, что нередко сопровождается учащённым пульсом и одышкой. Особенно часто сердце страдает от повторных заболеваний ангиной, от хронического воспаления миндалин (тонзиллита), вирусного гриппа, скарлатины. Последствием этих болезней может быть ревматическое заболевание сердца (ревмокардит), которое ведёт к изменениям во внутренней оболочке сердца — эндокарде, сердечной мышце, клапанах сердца. Ревмокардит — наиболее частая причина пороков сердца у детей и подростков.

Для укрепления сердца ребёнка нужно, в первую очередь, заботиться об общем укреплении организма, в частности об организации правильного режима дня с достаточным пребыванием на свежем воздухе. Существенное значение имеет все то, что говорилось об укреплении нервной системы, так как ухудшение её состояния способствует ослаблению сердечной деятельности. Особое значение имеет усиление естественной тренировки сердца ребёнка, т.е. повышение его двигательной активности. Надо, однако, тщательно устранять перегрузку сердца, а также беречь нервную систему, особенно в период после перенесённых заболеваний и всякий раз, когда ребёнок становится вялым и легко утомляется.

29. Иммунитет; виды, механизм, возрастные особенности. Профилактические прививки

Иммунитет — невосприимчивость, сопротивляемость организма к инфекциям и инвазиям чужеродных организмов (в том числе — болезнетворных микроорганизмов), а также воздействию чужеродных веществ, обладающих антигенными свойствами. Иммунные реакции возникают и на собственные клетки организма, измененные в антигенном отношении. Обеспечивает гомеостаз организма на клеточном и молекулярном уровне организации. Реализуется иммунной системой. Биологический смысл иммунитета — обеспечение генетической целостности организма на протяжении его индивидуальной жизни. Развитие иммунной системы обусловило возможность существования сложно организованных многоклеточных организмов.

Имму́нная систе́ма — подсистема, объединяющая органы и ткани, которые защищают организм от заболеваний, идентифицируя и уничтожая опухолевые клетки и патогены.

Выделяют две основные формы иммунитета— видовой (врожденный) и приобретенный. Приобретенный иммунитет может быть естественный (результат встречи с возбудителем) и искусственный (иммунизация),активный (вырабатываемый) и пассивный (получаемый), стерильный (без наличия возбудителя) и нестерильный (существующий в присутствии возбудителя в организме), гуморальный и клеточный, системный и местный, по направленности антибактериальный, антивирусный, антитоксический, противоопухолевый, антитрансплантационный.

Механизмы иммунитета. Формирование иммунитета к различным инфекционным агентам определяется сочетанием различных механизмов иммунной сисетмы. Они могут быть неспецифическими и специфическими:

1. Неспецифические механизмы противоинфекционной защиты не распознают и не запоминают особенности строения чужеродных антигенов; эти механизмы включаются при воздействии на организм любого инфекционного агента, обеспечивая раннюю и достаточно надежную защиту организма;

2. Антиген-специфические реакции иммунной системы — направлены против конкретного возбудителя, обеспечивая невосприимчивость к данному заболеванию на протяжении длительного времени, иногда всю жизнь.

И неспецифические, и антиген-специфические механизмы противоинфекционной защиты организма могут быть представлены:

1. гуморальными (водорастворимыми) факторами — белками, содержащимися в крови и жидкостях организма. Они обеспечивают так называемый гуморальный иммунитет;

2. различными клетками иммунной системы, обеспечивающими клеточный иммунитет.

Возрастные особенности

На протяжении всего времени развития детей и подростков происходит адаптация систем и звеньев иммунной системы к динамичным условиям внешней среды, а также координация иммунологичеких механизмов с нейроэндокринной регуляцией функций организма. Несмотря на кажущуюся анатомическую обособленность иммунных органов и клеток, они являются частью целостного организма. Be только патология иммунитета отражается на работе других орга-аов и систем, но и иммунная система реагирует в большей или меньшей мере на патологию других систем организма. Особенно она чувствительна к метаболическим нарушениям, которые вносят дисбаланс в физиологию иммунокомпетентных клеток, извращают продукцию аитокинов.

Понятно, что пока в основном не завершится процесс становления иммунной системы (до 16-18 лет), воздействие неблагоприятных химических, биологических и физических факторов вызывает более глубокое нарушение иммунитета, чем в зрелом возрасте.

Первый иммунный кризис по времени совпадает с периодом новорожденности, когда организм впервые встречается с огромным количеством чужеродных антигенов. Лимфоидная ткань, клетки, ответственные за механизмы неспецифической реактивности, получают колоссальный стимул для развития уже в первые часы. Разнообразная микрофлора активно колонизирует желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, кожу, при этом на организм обрушивается водопад антигенов.

Второй критический период в иммунном статусе ребенка приходится на возраст 3-6 мес. Он характеризуется постепенным ослаблением пассивного гуморального иммунитета из-за уменьшения концентрации материнских иммуноглобулинов, полученных еще в эмбриональном периоде. Полное исчезновение молекул материнских антител происходит значительно позднее. Высокочувствительные методы иммунного анализа обнаруживают их до 18 мес, что имеет определяющее значение при решении вопроса о происхождении антител к возбудителю СПИДа в крови ребенка.

30.Значение дыхания, строение и функции органов дыхания, возрастные особенности.

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосовой аппарат

Дыхание — общий признак всех живых организмов. Это один из основных процессов обмена веществ и энергии, в результате которого происходит поступление в организм О2 и высвобождение СО2 (внешнее дыхание), а также использование О2 клетками и тканями для окисления органических веществ с высвобождением энергии, необходимой для жизнедеятельности (клеточное или тканевое дыхание).

Дыхательная система осуществляет газообмен между организмом и окружающей средой, является важным фактором теплорегуляции, выполняет функцию выделения. Дыхательная система содержит голосовой аппарат (гортань).

cyberpedia.su

Кровеносные сосуды

Кровеносные сосуды представляют замкнутую систему разветвленных трубок разного диаметра, входящих в состав большого и малого кругов кровообращения. В этой системе различают: артерии, по которым кровь течёт от сердца к органам и тканям, вены — по ним кровь возвращается в сердце, и комплекс сосудов микроциркуляторного русла, обеспечивающих наряду с транспортной функцией обмен веществ между кровью и окружающими тканями.

Кровеносные сосуды развиваются из мезенхимы. В эмбриогенезе наиболее ранний период характеризуется появлением многочисленных клеточных скоплений мезенхимы в стенке желточного мешка — кровяных островков. Внутри островка образуются кровяные клетки и формируется полость, а расположенные по периферии клетки становятся плоскими, соединяются между собой при помощи клеточных контактов и формируют эндотелиальную выстилку образующейся трубочки. Такие первичные кровеносные трубочки по мере образования соединяются между собой и формируют капиллярную сеть. Окружающие клетки мезенхимы превращаются в перициты, гладкие мышечные клетки и адвентициальные клетки. В теле зародыша кровеносные капилляры закладываются из клеток мезенхимы вокруг щелевидных пространств, заполненных тканевой жидкостью. Когда по сосудам усиливается кровоток, эти клетки становятся эндотелиальными, а из окружающей мезенхимы формируются элементы средней и наружной оболочки.

Сосудистая система обладает очень большой пластичностью. Прежде всего, отмечается значительная изменчивость густоты сосудистой сети, так как в зависимости от потребностей органа в питательных веществах и кислороде в широких пределах колеблется количество приносимой ему крови. Изменение скорости кровотока и кровяного давления ведет к образованию новых сосудов и перестройке имеющихся сосудов. Происходит превращение мелкого сосуда в более крупный с характерными особенностями строения его стенки. Наибольшие изменения возникают в сосудистой системе при развитии окольного, или коллатерального, кровообращения.

Артерии и вены построены по единому плану — в их стенках различают три оболочки: внутреннюю (tunica intima), среднюю (tunica media) и наружную (tunica adventicia). Однако степень развития этих оболочек, их толщина и тканевый состав тесно связаны с функцией, выполняемой сосудом и гемодинамическими условиями (высотой кровяного давления и скоростью кровотока), которые в различных отделах сосудистого русла неодинаковы.

Артерии. По строению стенок различают артерии мышечного, мышечно-эластического и эластического типов.

К артериям эластического типа относятся аорта и легочная • артерия. В соответствии с высоким гидростатическим давлением (до 200 мм ртутного столба), создаваемым нагнетательной деятельностью желудочков сердца, и большой скоростью кровотока (0,5 — 1 м/с) у этих сосудов резко выражены упругие свойства, которые обеспечивают прочность стенки при ее растяжении и возвращении в исходное положение, а также способствуют превращению пульсирующего кровотока в постоянный непрерывный. Стенка артерий эластического типа отличается значительной толщиной и наличием большого количества эластических элементов в составе всех оболочек.

Внутренняя оболочка состоит из двух слоев — эндотелиального и подэндотелиального. Эндотелиальные клетки, формирующие сплошную внутреннюю выстилку, имеют различную величину и форму, содержат одно или несколько ядер. В их цитоплазме немногочисленные органеллы и много микрофиламентов. Под эндотелием находится базальная мембрана. Подэндотелиальный слой состоит из рыхлой тонковолокнистой соединительной ткани, в составе которой наряду с сетью эластических волокон присутствуют малодифференцированные клетки звездчатой формы, макрофаги, гладкие мышечные клетки. В аморфном веществе этого слоя, имеющем большое значение для питания стенки, содержится значительное количество гликозаминогликанов. При повреждении стенки и развитии патологического процесса (атеросклерозе) в подэндотелиальном слое накапливаются липиды (холестерин и его эфиры). Клеточные элементы подэндотелиального слоя играют важную роль в регенерации стенки. На границе со средней оболочкой располагается густая сеть эластических волокон.

Средняя оболочка состоит из многочисленных эластических окончатых мембран, между которыми располагаются косо ориентированные пучки гладких мышечных клеток. Через окна (фенестры) мембран осуществляется внутристеночный транспорт веществ, необходимых для питания клеток стенки. Как мембраны, так и клетки гладкой мышечной ткани окружены сетью эластических волокон, формирующих вместе с волокнами внутренней и наружной оболочек единый каркас, обеспечивающий. высокую эластичность стенки.

Наружная оболочка образована соединительной тканью, в которой преобладают пучки коллагеновых волокон, ориентированных продольно. В этой оболочке расположены и ветвятся сосуды, обеспечивающие питание как наружной оболочки, так и наружных зон средней оболочки.

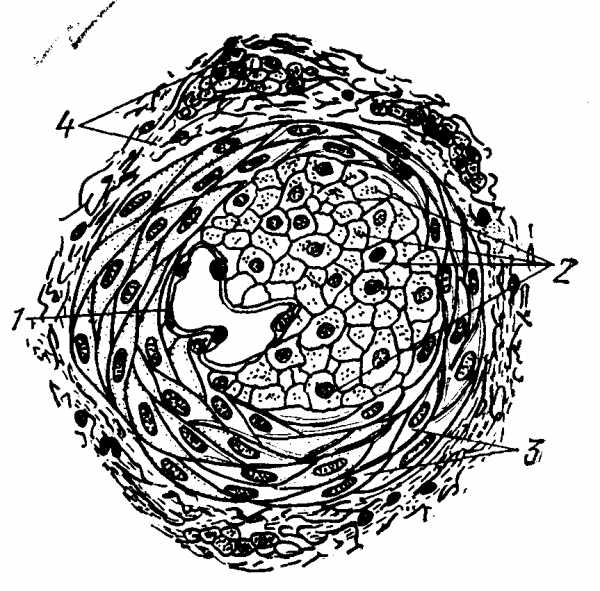

Артерии мышечного типа. К разным по калибру артериям этого типа относится большинство артерий, доставляющих и регулирующих приток крови к различным частям и органам организма (плечевая, бедренная, селезеночная и др.). При микроскопическом исследовании в стенке хорошо различимы элементы всех трех оболочек (рис. 5).

Внутренняя оболочка состоит из трех слоев: эндотелиального, подэндотелиального и внутренней эластической мембраны. Эндотелий имеет вид тонкой пластинки, состоящей из вытянутых вдоль сосуда клеток с овальными, выступающими в просвет ядрами. Подэндотелиальный слой более развит в крупных по диаметру артериях и состоит из клеток звездчатой или веретенообразной формы, тонких эластических волокон и аморфного вещества, содержащего гликозаминогликаны. На границе со средней оболочкой лежит внутренняя эластическая мембрана, хорошо заметная на препаратах в виде блестящей, окрашенной эозином в светло-розовый цвет волнистой полоски. Эта мембрана пронизана многочисленными отверстиями, имеющими значение для транспорта веществ.

Средняя оболочка построена преимущественно из гладкой мышечной ткани, пучки клеток которой идут по спирали, однако при изменении положения артериальной стенки (растяжении) расположение мышечных клеток может изменяться. Сокращение мышечной ткани средней оболочки имеет значение в регулировании притока крови к органам и тканям в соответствии с их потребностями и поддержании кровяного давления. Между пучками клеток мышечной ткани расположена сеть эластических волокон, которые вместе с эластическими волокнами подэндотелиального слоя и наружной оболочки формируют единый эластический каркас, придающий стенке упругость при ее сдавливании. На границе с наружной оболочкой в крупных артериях мышечного типа имеется наружная эластическая мембрана, состоящая из плотного сплетения продольно ориентированных эластических волокон. В более мелких артериях эта мембрана не выражена.

Наружная оболочка состоит из соединительной ткани, в которой коллагеновые волокна и сети эластических волокон вытянуты в продольном направлении. Между волокнами располагаются клетки, преимущественно фиброциты. В наружной оболочке находятся нервные волокна и мелкие кровеносные сосуды, питающие наружные слои стенки артерии.

Рис. 5. Схема строения стенки артерии (А) и вены (Б) мышечного типа:

1 — внутренняя оболочка; 2 — средняя оболочка; 3 — наружная оболочка; а — эндотелий; б — внутренняя эластическая мембрана; в — ядра клеток гладкой мышечной ткани в средней оболочке; г — ядра клеток соединительной ткани адвентиции; д — сосуды сосудов.

Артерии мышечно-эластического типа по строению стенки занимают промежуточное положение между артериями эластического и мышечного типа. В средней оболочке в равном количестве развиты спирально ориентированная гладкая мышечная ткань, эластические пластины и сеть эластических волокон.

Сосуды микроциркуляторного русла. На месте перехода артериального русла в венозное в органах и тканях сформирована густая сеть мелких прекапиллярных, капиллярных и посткапиллярных сосудов. Этот комплекс мелких сосудов, обеспечивающий кровенаполнение органов, транссосудистый обмен и тканевый гомеостаз, объединяют термином микроциркуляторное русло. В его состав входят различные артериолы, капилляры, венулы и артериоло-венулярные анастомозы (рис. 6).

Р ис.6.

Схема сосудов микроциркуляторного

русла:

ис.6.

Схема сосудов микроциркуляторного

русла:

1 — артериола; 2 — венула; 3 — капиллярная сеть; 4 — артериоло-венулярный анастомоз

Артериолы. По мере уменьшения диаметра в артериях мышечного типа истончаются все оболочки и они переходят в артериолы — сосуды диаметром менее 100 мкм. Внутренняя оболочка их состоит из эндотелия, расположенного на базальной мембране, и отдельных клеток подэндотелиального слоя. В некоторых артериолах может быть очень тонкая внутренняя эластическая мембрана. В средней оболочке сохраняется один ряд спирально расположенных клеток гладкой мышечной ткани. В стенке конечных артериол, от которых ответвляются капилляры, гладкомышечные клетки не образуют сплошного ряда, а расположены разрозненно. Это прекапиллярные артериолы. Однако в месте ответвления от артериолы капилляр окружен значительным количеством гладкомышечных клеток, которые образуют своеобразный прекапиллярный сфинктер. Вследствие изменения тонуса таких сфинктеров регулируется кровоток в капиллярах соответствующего участка ткани или органа. Между мышечными клетками имеются эластические волокна. Наружная оболочка содержит отдельные адвентициальные клетки и коллагеновые волокна.

Капилляры — важнейшие элементы микроциркуляторного русла, в которых осуществляется обмен газами и различными веществами между кровью и окружающими тканями. В большинстве органов между артериолами и венулами образуются ветвящиеся капиллярные сети, расположенные в рыхлой соединительной ткани. Плотность капиллярной сети в разных органах может быть различной. Чем интенсивнее обмен веществ в органе, тем гуще сеть его капилляров. Наиболее развита сеть капилляров в сером веществе органов нервной системы, в органах внутренней секреции, миокарде сердца, вокруг легочных альвеол. В скелетных мышцах, сухожилиях, нервных стволах капиллярные сети ориентированы продольно.

Капиллярная сеть постоянно находится в состоянии перестройки. В органах и тканях значительное количество капилляров не функционирует. В их сильно уменьшенной полости циркулирует только плазма крови (плазменные капилляры). Количество открытых капилляров увеличивается при интенсификации работы органа.

Капиллярные сети встречаются и между одноименными сосудами, например венозные капиллярные сети в дольках печени, аденогипофизе, артериальные — в почечных клубочках. Кроме образования разветвленных сетей, капилляры могут иметь форму капиллярной петли (в сосочковом слое дермы) или формировать клубочки (сосудистые клубочки почек).

Капилляры — наиболее узкие сосудистые трубочки. Их калибр в среднем соответствует диаметру эритроцита (7—8 мкм), однако в зависимости от функционального состояния и органной специализации диаметр капилляров может быть различным Узкие капилляры (диаметром 4 – 5 мкм) в миокарде. Особые синусоидные капилляры с широким просветом (30 мкм и более) в дольках печени, селезенке, красном костном мозге, органах внутренней секреции.

Стенка кровеносных капилляров состоит из нескольких структурных элементов. Внутреннюю выстилку формирует слой эндотелиальных клеток, расположенных на базальной мембране, в последней содержатся клетки — перициты. Вокруг базальной мембраны располагаются адвентициальные клетки и ретикулярные волокна (рис. 7).

Рис.7. Схема ультраструктурной организации стенки кровеносного капилляра с непрерывной эндотелиальной выстилкой:

1 — эндотелиоцит: 2 — базальная мембрана; 3 — перицит; 4 — пиноцитозные микропузырьки; 5 — зона контакта между эндотелиальными клетками (рис. Козлова).

Плоские эндотелиальные клетки вытянуты по длине капилляра и имеют очень тонкие (менее 0,1 мкм) периферические безъядерные участки. Поэтому при световой микроскопии поперечного среза сосуда различима только область расположения ядра толщиной 3—5 мкм. Ядра эндотелиоцитов чаще овальной формы, содержат конденсированный хроматин, сосредоточенный около ядерной оболочки, которая, как правило, имеет неровные контуры. В цитоплазме основная масса органелл расположена в околоядерной области. Внутренняя поверхность эндотелиальных клеток неровная, плазмолемма образует различные по форме а высоте микроворсинки, выступы и клапанообразные структуры. Последние особенно характерны для венозного отдела капилляров. Вдоль внутренней и наружной поверхностей эндотелиоцитов располагаются многочисленные пиноцитозные пузырьки, свидетельствующие об интенсивном поглощении и переносе веществ через цитоплазму этих клеток. Эндотелиальные клетки благодаря способности быстро набухать и затем, отдавая жидкость, уменьшаться по высоте могут изменять величину просвета капилляра, что, в свою очередь, влияет на прохождение через него форменных элементов крови. Кроме того, при электронной микроскопии в цитоплазме выявлены микрофиламенты, обусловливающие сократительные свойства эндотелиоцитов.

Базальная мембрана, расположенная под эндотелием, выявляется при электронной микроскопии и представляет пластинку толщиной 30—35 нм, состоящую из сети тонких фибрилл, содержащих коллаген IV типа и аморфного компонента. В последнем наряду с белками содержится гиалуроновая кислота, полимеризованное или деполимеризованное состояние которой обусловливает избирательную проницаемость капилляров. Базальная мембрана обеспечивает также эластичность и прочность капилляров. В расщеплениях базальной мембраны встречаются особые отросчатые клетки — перициты. Они своими отростками охватывают капилляр и, проникая через базальную мембрану, формируют контакты с эндотелиоцитами.

В соответствии с особенностями строения эндотелиальной выстилки и базальной мембраны различают три типа капилляров. Большинство капилляров в органах и тканях принадлежит к первому типу (капилляры общего типа). Они характеризуются наличием непрерывных эндотелиальной выстилки и базальной мембраны. В этом сплошном слое плазмолеммы соседних эндотелиальных клеток максимально сближены и образуют соединения по типу плотного контакта, который непроницаем для макромолекул. Встречаются и другие виды контактов, когда края соседних клеток налегают друг на друга наподобие черепицы или соединяются зубчатыми поверхностями. По длине капилляров выделяют более узкую (5 — 7 мкм) проксимальную (артериолярную) и более широкую (8 — 10 мкм) дистальную (венулярную) части. В полости проксимальной части гидростатическое давление больше коллоидно-осмотического, создаваемого находящимися в крови белками. В результате жидкость фильтруется за стенку. В дистальной части гидростатическое давление становится меньше коллоидно-осмотического, что обусловливает переход воды и растворенных в ней веществ из окружающей тканевой жидкости в кровь. Однако выходной поток жидкости больше входного, и избыточная жидкость в качестве составной части тканевой жидкости соединительной ткани поступает в лимфатическую систему.

В некоторых органах, в которых интенсивно происходят процессы всасывания и выделения жидкости, а также быстрый транспорт в кровь макромолекулярных веществ, эндотелий капилляров имеет округлые субмикроскопические отверстия диаметром 60— 80 нм или округлые участки, затянутые тонкой диафрагмой (почки, органы внутренней секреции). Это капилляры с фенестрами (лат. fenestrae — окна).

Капилляры третьего типа — синусоидные, характеризуются большим диаметром своего просвета, наличием между эндотелиальными клетками широких щелей и прерывистой базальной мембраной. Капилляры этого типа обнаружены в селезенке, красном костном мозге. Через их стенки проникают не только макромолекулы, но и клетки крови.

Венулы — отводящий отдел микропиркуляторного русла и начальное звено венозного отдела сосудистой системы. В них собирается кровь из капиллярного русла. Диаметр их просвета более широкий, чем в капиллярах (15—50 мкм). В стенке венул, так же как и у капилляров, имеется слой эндотелиальных клеток, расположенных на базальной мембране, а также более выраженная наружная соединительнотканная оболочка. В стенках венул, переходящих в мелкие вены, находятся отдельные гладкие мышечные клетки. В посткапиллярных венулах тимуса, лимфатических узлов элдотелиальная выстилка представлена высокими эндотелиальными клетками, способствующими избирательной миграции лимфоцитов при их рециркуляции. В венулах вследствие тонкости их стенки, медленного кровотока я низкого кровяного давления может депонироваться значительное количество крови.

Артериоло-венулярные анастомозы. Во всех органах обнаружены трубочки, по которым кровь из артериол может направляться непосредственно в венулы, минуя капиллярную сеть. Особенно много анастомозов в дерме кожи, в ушной раковине, гребне птиц, где играют определенную роль в терморегуляции.

По строению истинные артериоло-венулярные анастомозы (шунты) характеризуются наличием в стенке значительного количества продольно ориентированных пучков из гладких мышечных клеток, расположенных или в подэндотелиальном слое интимы (рис. 8), или во внутренней зоне средней оболочки. В некоторых анастомозах эти клетки приобретают эпителиоподобный вид. Продольно расположенные мышечные клетки находятся и в наружной оболочке. Встречаются не только простые анастомозы в виде единичных трубочек, но и сложные, состоящие из нескольких ветвей, отходящих от одной артериолы и окруженных общей соединительнотканной капсулой.

Рис.8. Артериоло-венулярный анастомоз:

1 — эндотелий; 2 — продольно расположенные эпителиоидно-мышечные клетки; 3 — циркулярно расположенные мышечные клетки средней оболочки; 4 — наружная оболочка.

При помощи сократительных механизмов анастомозы могут уменьшить или полностью закрыть свой просвет, в результате чего течение крови через них прекращается и кровь поступает в капиллярную сеть. Благодаря этому органы получают кровь в зависимости от потребности, связанной с их работой. Кроме того, высокое давление артериальной крови через анастомозы передается в венозное русло, способствуя этим лучшему пере движению крови в венах. Значительна роль анастомозов в обогащении венозной крови кислородом, а также в регуляции кровообращения при развитии патологических процессов в органах.

Вены — кровеносные сосуды, по которым кровь из органов и тканей течет к сердцу, в правое предсердие. Исключение составляют легочные вены, направляющие кровь, богатую кислородом, из легких в левое предсердие.

Стенка вен, так же как и стенка артерий, состоит из трех оболочек: внутренней, средней и наружной. Однако конкретное гистологическое строение этих оболочек в различных венах очень разнообразно, что связано с различием их функционирования и местными (в соответствии с локализацией вены) условиями кровообращения. Большинство вен одинакового диаметра с одноименными артериями имеет более тонкую стенку и более широкий просвет.

В соответствии с гемодинамическими условиями — низким кровяным давлением (15—20 мм рт. ст.) и незначительной скоростью кровотока (около 10 мм/с) — в стенке вен сравнительно слабо развиты эластические элементы и меньшее количество мышечной ткани в средней оболочке. Эти признаки обусловливают возможность изменения конфигурации вен: при малом кровенаполнении стенки вен становятся спавшимися, а при затруднении оттока крови (например, вследствие закупорки) легко происходят растяжение стенки и расширение вен.

Существенное значение в гемодинамике венозных сосудов имеют клапаны, расположенные таким образом, что, пропуская кровь по направлению к сердцу, они преграждают путь ее обратному течению. Число клапанов больше в тех венах, в которых кровь течет в направлении, обратном действию силы тяжести (например, в венах конечностей).

По степени развития в стенке мышечных элементов различают вены безмышечного и мышечного типов.

Вены безмышечного типа. К характерным венам данного типа относят вены костей, центральные вены печеночных долек и трабекулярные вены селезенки. Стенка этих вен состоит только из слоя эндотелиальных клеток, расположенных на базальной мембране, и наружного тонкого слоя волокнистой соединительной ткани С участием последней стенка плотно срастается с окружающими тканями, вследствие чего эти вены пассивны в продвижении по ним крови и не спадаются. Безмышечные вены мозговых оболочек и сетчатки глаза, наполняясь кровью, способны легко растягиваться, но в то же время кровь под действием собственной силы тяжести легко оттекает в более крупные венозные стволы.

Вены мышечного типа. Стенка этих вен, подобно стенке артерий, состоит из трех оболочек, однако границы между ними менее отчетливы. Толщина мышечной оболочки в стенке вен разной локализации неодинаковая, что зависит от того, движется кровь в них под действием силы тяжести или против нее. На основании этого вены мышечного типа подразделяют на вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов. К венам первой разновидности относят горизонтально расположенные вены верхней части туловища организма и вены пищеварительного тракта. Стенки таких вен тонкие, в их средней оболочке гладкая мышечная ткань не образует сплошного слоя, а расположена пучками, между которыми имеются прослойки рыхлой соединительной ткани.

К венам с сильным развитием мышечных элементов относят крупные вены конечностей животных, по которым кровь течет вверх, против силы тяжести (бедренная, плечевая и др.). Для них характерны продольно расположенные небольшие пучки клеток гладкой мышечной ткани в подэндотелиальном слое интимы и хорошо развитые пучки этой ткани в наружной оболочке. Сокращение гладкой мышечной ткани наружной и внутренней оболочек приводит к образованию поперечных складок стенки вен, что препятствует обратному кровотоку.

В средней оболочке содержатся циркулярно расположенные пучки клеток гладкой мышечной ткани, сокращения которых способствуют продвижению крови к сердцу. В венах конечностей имеются клапаны, представляющие собой тонкие складки, образованные эндотелием и подэндотелиальным слоем. Основу клапана составляет волокнистая соединительная ткань, которая в основании створок клапана может содержать некоторое количество клеток гладкой мышечной ткани. Клапаны также препятствуют обратному току венозной крови. Для движения крови в венах существенное значение имеют присасывающее действие грудной клетки во время вдоха и сокращение скелетной мышечной ткани, окружающей венозные сосуды.

Васкуляризация и иннервация кровеносных сосудов. Питание стенки крупных и средних артериальных сосудов осуществляется как извне — через сосуды сосудов (vasa vasorum), так и изнутри — за счет крови, протекающей внутри сосуда. Сосуды сосудов — это ветви тонких околососудистых артерий, проходящих в окружающей соединительной ткани. В наружной оболочке стенки сосуда ветвятся артериальные веточки, в среднюю проникают капилляры, кровь из которых собирается в венозные сосуды сосудов. Интима и внутренняя зона средней оболочки артерий не имеют капилляров и питаются со стороны просвета сосудов. В связи со значительно меньшей силой пульсовой волны, меньшей толщиной средней оболочки, отсутствием внутренней эластической мембраны механизм питания вены со стороны полости не имеет особого значения. В венах сосуды сосудов снабжают артериальной кровью все три оболочки.

Сужение и расширение кровеносных сосудов, поддержание сосудистого тонуса происходят главным образом под влиянием импульсов, поступающих из сосудодвигательного центра. Импульсы от центра передаются к клеткам боковых рогов спинного мозга, откуда к сосудам поступают по симпатическим нервным волокнам. Конечные разветвления симпатических волокон, в составе которых находятся аксоны нервных клеток симпатических ганглиев, образуют на клетках гладкой мышечной ткани двигательные нервные окончания. Эфферентная симпатическая иннервация сосудистой стенки обусловливает основной сосудосуживающий эффект. Вопрос о природе вазодилататоров окончательно не решен.

Установлено, что сосудорасширяющими в отношении сосудов головы являются парасимпатические нервные волокна.

Во всех трех оболочках стенки сосудов концевые разветвления дендритов нервных клеток, преимущественно спинальных ганглиев, образуют многочисленные чувствительные нервные окончания. В адвентиции и околососудистой рыхлой соединительной ткани среди многообразных по форме свободных окончаний встречаются и инкапсулированные тельца. Особенно важное физиологическое значение имеют специализированные интерорецепторы, воспринимающие изменения давления крови и ее химического состава, сосредоточенные в стенке дуги аорты и в области разветвления сонной артерии на внутреннюю и наружную — аортальная и каротидная рефлексогенные зоны. Установлено, что помимо этих зон существует достаточное количество других сосудистых территорий, чувствительных к изменению давления и химического состава крови (баро- и хеморецепторы). От рецепторов всех специализированных территорий импульсы по центростремительным нервам достигают сосудодвигательного центра продолговатого мозга, вызывая соответствующую компенсаторную нервнорефлекторную реакцию.

studfiles.net

Кровеносные сосуды — Лекция 3

Различают несколько видов сосудов:

Магистральные – наиболее крупные артерии, в которых ритмически пульсирующий кровоток превращается в более равномерный и плавный. Стенки этих сосудов содержат мало гладкомышечных элементов и много эластических волокон.

Резистивные (сосуды сопротивления) – включают в себя прекапиллярные (мелкие артерии, артериолы) и посткапиллярные (венулы и мелкие вены) сосуды сопротивления. Соотношение между тонусом пре- и посткапиллярных сосудов определяет уровень гидростатического давления в капиллярах, величину фильтрационного давления и интенсивность обмена жидкости.

Истинные капилляры (обменные сосуды) – важнейший отдел ССС. Через тонкие стенки капилляров происходит обмен между кровью и тканями.

Емкостные сосуды – венозный отдел ССС. Они вмещают около 70-80% всей крови.

Шунтирующие сосуды – артериовенозные анастомозы, обеспечивающие прямую связь между мелкими артериями и венами в обход капиллярного ложа.

Основной гемодинамический закон: количество крови, протекающей в единицу времени через кровеносную систему тем больше, чем больше разность давления в ее артериальном и венозном концах и чем меньше сопротивление току крови.

Сердце во время систолы выбрасывает в сосуды определенные порции крови. Во время диастолы кровь движется по сосудам за счет потенциальной энергии. Ударный объем сердца растягивает эластические и мышечные элементы стенки, главным образом магистральных сосудов. Во время диастолы эластическая стенка артерий спадается и накопленная в ней потенциальная энергия сердца движет кровь.

Значение эластичности сосудистых стенок состоит в том, что они обеспечивают переход прерывистого, пульсирующего (в результате сокращения желудочков) тока крови в постоянный. Это сглаживает резкие колебания давления, что способствует бесперебойному снабжению органов и тканей.

Кровяное давление – давление крови на стенки кровеносных сосудов. Измеряется в мм рт.ст.

Величина кровяного давления зависит от трех основных факторов: частоты, силы сердечных сокращений, величины периферического сопротивления, то есть тонуса стенок сосудов.

Различают:

Систолическое (максимальное) давление – отражает состояние миокарда левого желудочка. Оно составляет 100-120 мм рт.ст.

Диастолическое (минимальное) давление – характеризует степень тонуса артериальных стенок. Оно равняется 60-80 мм рт.ст.

Пульсовое давление – это разность между величинами систолического и диастолического давления. Пульсовое давление необходимо для открытия клапанов аорты и легочного ствола во время систолы желудочков. В норме оно равно 35-55 мм рт.ст.

Среднединамическое давление равняется сумме диастолического и 1/3 пульсового давления.

Повышение АД – гипертензия, понижение – гипотензия.

Артериальный пульс.

Артериальный пульс – периодические расширения и удлинения стенок артерий, обусловленные поступлением крови в аорту при систоле левого желудочка.

Пульс характеризуют следующие признаки: частота – число ударов в 1 мин., ритмичность – правильное чередование пульсовых ударов, наполнение – степень изменения объема артерии, устанавливаемая по силе пульсового удара, напряжение – характеризуется силой, которую надо приложить, чтобы сдавить артерию до полного исчезновения пульса.

Кривая, полученная при записи пульсовых колебаний стенки артерии, называется сфигмограммой.

Особенности кровотока в венах.

В венах

давление крови низкое. Если в

начале артериального русла

Движению крови по венам способствует ряд факторов:

- Работа сердца создает разность давления крови в артериальной системе и правом предсердии. Это обеспечивает венозный возврат крови к сердцу.

- Наличие в венах клапанов способствует движению крови в одном направлении – к сердцу.

- Чередование сокращений и расслаблений скелетных мышц является важным фактором, способствующим движению крови по венам. При сокращении мышц тонкие стенки вен сжимаются, и кровь продвигается по направлению к сердцу. Расслабление скелетных мышц способствует поступлению крови из артериальной системы в вены. Такое нагнетающее действие мышц получило название мышечного насоса, который является помощником основного насоса – сердца.

- Отрицательное внутригрудное давление, особенно в фазу вдоха, способствует венозному возврату крови к сердцу.

Время кругооборота

крови.

Это время, необходимое для прохождения крови по двум кругам кровообращения. У взрослого здорового человека при 70-80 сокращениях сердца в 1 мин полный кругооборот крови происходит за 20-23 с. Из этого времени 1/5 приходится на малый круг кровообращения и 4/5 – на большой.

Движение крови в различных отделах системы кровообращения характеризуется двумя показателями:

— Объемная скорость кровотока (количество крови, протекающей в единицу времени) одинакова в поперечном сечении любого участка ССС. Объемная скорость в аорте равна количеству крови, выбрасываемой сердцем в единицу времени, то есть минутному объему крови.

На объемную скорость кровотока оказывают влияние в первую очередь разность давления в артериальной и венозной системах и сопротивление сосудов. На величину сопротивления сосудов влияет ряд факторов: радиус сосудов, их длина, вязкость крови.

Линейная скорость кровотока – это путь, пройденный в единицу времени каждой частицей крови. Линейная скорость кровотока неодинакова в разных сосудистых областях. Линейная скорость движения крови в венах меньше, чем в артериях. Это связано с тем, что просвет вен больше просвета артериального русла. Линейная скорость кровотока наибольшая в артериях и наименьшая в капиллярах. Следовательно, линейная скорость кровотока обратно пропорциональна суммарной площади поперечного сечения сосудов.

Величина кровотока в отдельных органах зависит от кровоснабжения органа и уровня его активности.

Физиология микроциркуляции.

Нормальному течению обмена веществ способствуют процессы микроциркуляции – направленного движения жидких сред организма: крови, лимфы, тканевой и цереброспинальной жидкостей и секретов эндокринных желез. Совокупность структур, обеспечивающих это движение, называется микроциркуляторным руслом. Основными структурно-функциональными единицами микроциркуляторного русла являются кровеносные и лимфатические капилляры, которые вместе с окружающими их тканями формируют три звена микроциркуляторного русла: капиллярное кровообращение, лимфообращение и тканевый транспорт.

Общее количество капилляров в системе сосудов большого круга кровообращения составляет около 2 млрд., протяженность их – 8000 км, площадь внутренней поверхности 25 кв.м.

Стенка капилляра состоит из двух слоев: внутреннего эндотелиального и наружного, называемого базальной мембраной.

Кровеносные капилляры и прилежащие к ним клетки являются структурными элементами гистогематических барьеров между кровью и окружающими тканями всех без исключения внутренних органов. Эти барьеры регулируют поступление из крови в ткани питательных, пластических и биологически активных веществ, осуществляют отток продуктов клеточного метаболизма, способствуя, таким образом, сохранению органного и клеточного гомеостаза, и, наконец, препятствуют поступлению из крови в ткани чужеродных и ядовитых веществ, токсинов, микроорганизмов, некоторых лекарственных веществ.

Транскапиллярный обмен. Важнейшей функцией гистогематических барьеров является транскапиллярный обмен. Движение жидкости через стенку капилляра происходит за счет разности гидростатического давления крови и гидростатического давления окружающих тканей, а также под действием разности величины осмо-онкотического давления крови и межклеточной жидкости.

Тканевый транспорт. Стенка капилляра морфологически и функционально тесно связана с окружающей ее рыхлой соединительной тканью. Последняя переносит поступающую из просвета капилляра жидкость с растворенными в ней веществами и кислород к остальным тканевым структурам.

Лимфа и лимфообращение.

Лимфатическая система состоит из капилляров, сосудов, лимфатических узлов, грудного и правого лимфатического протоков, из которых лимфа поступает в венозную систему.

У взрослого человека в условиях относительного покоя из грудного протока в подключичную вену ежеминутно поступает около 1 мл лимфы, в сутки – от 1,2 до 1,6 л.

Лимфа – это жидкость, содержащаяся в лимфатических узлах и сосудах. Скорость движения лимфы по лимфатическим сосудам составляет 0,4-0,5 м/с.

По химическому составу лимфа и плазма крови очень близки. Основное отличие — в лимфе содержится значительно меньше белка, чем в плазме крови.

Источник лимфы — тканевая жидкость. Тканевая жидкость образуется из крови в капиллярах. Она заполняет межклеточные пространства всех тканей. Тканевая жидкость является промежуточной средой между кровью и клетками организма. Через тканевую жидкость клетки получают все необходимые для их жизнедеятельности питательные вещества и кислород и в нее же выделяют продукты обмена веществ, в том числе и углекислый газ.

Постоянный

ток лимфы обеспечивается

Существенное

значение для движения лимфы имеет

активность органов и сократительная

способность лимфатических

К вспомогательным факторам, способствующим движению лимфы, относятся: сократительная деятельность поперечнополосатых и гладких мышц, отрицательное давление в крупных венах и грудной полости, увеличение объема грудной клетки при вдохе, что обусловливает присасывание лимфы из лимфатических сосудов.

Основными функциями лимфатических капилляров являются дренажная, всасывания, транспортно-элиминативная, защитная и фагоцитоз.

Дренажная функция осуществляется по отношению к фильтрату плазмы с растворенными в нем коллоидами, кристаллоидами и метаболитами. Всасывание эмульсий жиров, белков и других коллоидов осуществляется в основном лимфатическими капиллярами ворсинок тонкого кишечника.

Транспортно-элиминативная – это перенос в лимфатические протоки лимфоцитов, микроорганизмов, а также выведение из тканей метаболитов, токсинов, обломков клеток, мелких инородных частиц.

Защитная функция лимфатической системы выполняется своеобразными биологическими и механическими фильтрами – лимфатическими узлами.

Фагоцитоз заключается в захвате бактерий и инородных частиц.

Лимфа в своем движении от капилляров к центральным сосудам и протокам проходит через лимфатические узлы. У взрослого человека имеется 500-1000 лимфатических узлов различных размеров – от булавочной головки до мелкого зерна фасоли.

Лимфатические узлы выполняют ряд важных функций: гемопоэтическую, иммунопоэтическую, защитно-фильтрационную, обменную и резервуарную. Лимфатическая система в целом обеспечивает отток лимфы от тканей и поступление ее в сосудистое русло.

medlecture.ru