Ткани нервная и мышечная – Мышечная и нервная ткани — урок. Биология, Человек (8 класс).

4. Строение и функции нервной и мышечной тканей

Эти ткани относятся к возбудимым тканям, т.е. они способны на раздражение отвечать возбуждением и проводить его на расстоянии.

Мышечные ткани

По происхождению и строению мышечные ткани значительно отличаются друг от друга, но их объединяет способность к сокращению, что обеспечивает двигательную функцию органов и организма в целом. Мышечные элементы вытянуты в длину и связаны либо с другими мышечными элементами, либо с опорными образованиями.

17

Различают гладкую, поперечнополосатую мышечные ткани и мышечную ткань сердца (рис.5).

Гладкая мышечная ткань.

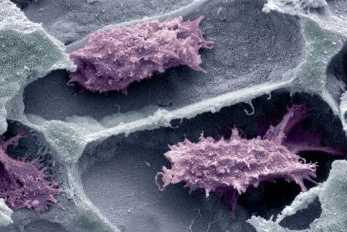

Эта ткань образована из мезенхимы. Структурной единицей этой ткани является гладкомышечная клетка. Она имеет вытянутую веретенообразную форму и покрыта клеточной оболочкой. Эти клетки плотно прилегают друг к другу, образуя слои и группы, разделенные между собой рыхлой неоформленной соединительной тканью.

Ядро клетки имеет вытянутую форму и находится в центре. В цитоплазме расположены миофибриллы, они идут по периферии клетки вдоль ее оси. Состоят из тонких нитей и являются сократительным элементом мышцы.

Клетки располагаются в стенках сосудов и большинства внутренних полых органов (желудка, кишечника, матки, мочевого пузыря). Деятельность гладких мышц регулируется вегетативной нервной системой. Мышечные сокращения не подчиняются воле человека и поэтому гладкую мышечную ткань называют непроизвольной мускулатурой.

Поперечнополосатая мышечная ткань.

Эта ткань образовалась из миотом, производных мезодермы. Структурной единицей этой ткани является поперечнополосатое мышечное волокно. Это цилиндрическое тело, является симпластом. Оно покрыто оболочкой — сарколемой, а цитоплазма называется — саркоплазмой, в которой находятся многочисленные ядра и миофибриллы. Миофибриллы образуют пучок непрерывных волоконец идущих от одного конца волокна до другого параллельно его оси. Каждая миофибрилла состоит из дисков имеющих разный химический состав и под микроскопом кажущихся темными и светлыми. Однородные диски всех миофибрилл совпадают, и поэтому мышечное волокно представляется поперечнополосатым. Миофибриллы являются сократительным аппаратом мышечного волокна.

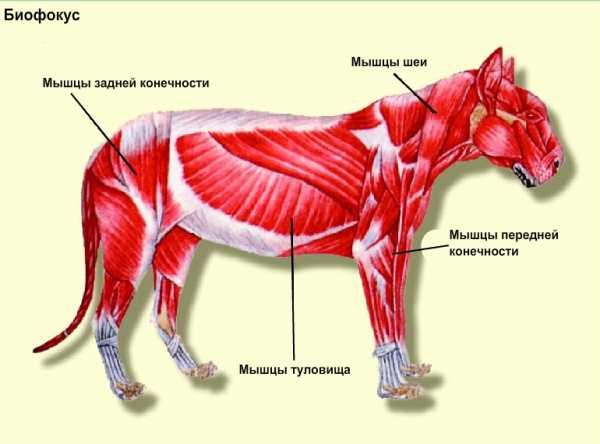

Из поперечнополосатой мышечной ткани построена вся скелетная мускулатура. Мускулатура является произвольной, т.к. ее сокращение может возникать под влиянием нейронов двигательной зоны коры больших полушарий.

Мышечная ткань сердца.

Миокард — средний слой сердца — построен из поперечнополосатых мышечных клеток (кардиомиоцитов). Имеются два вида клеток: типичные сократительные клетки и атипичные сердечные миоциты, составляющие проводящую систему сердца.

Типичные мышечные клетки выполняют сократительную функцию; они прямоугольной формы, в центре находятся 1-2 ядра, миофибриллы расположены по периферии. Между соседними миоцитами имеются вставочные диски. С их помощью миоциты собираются в мышечные волокна, разделенные между собой тонковолокнистой соединительной тканью. Между соседними мышечными волокнами проходят соединительные волокна, которые обеспечивают сокращение миокарда, как единого целого.

Проводящая система сердца образована мышечными волокнами, состоящими из атипичных мышечных клеток. Они более крупные, чем сократительные, богаче саркоплазмой, но беднее миофибриллами, которые часто перекрещиваются. Ядра крупнее и не всегда находятся в центре. Волокна проводящей системы окружены густым сплетением нервных волокон.

Нервная ткань.

Нервная ткань состоит из нервных клеток, обладающих специфической функцией, и нейроглии, выполняющей защитную, трофическую и опорную функции. Происходит из эктодермы.

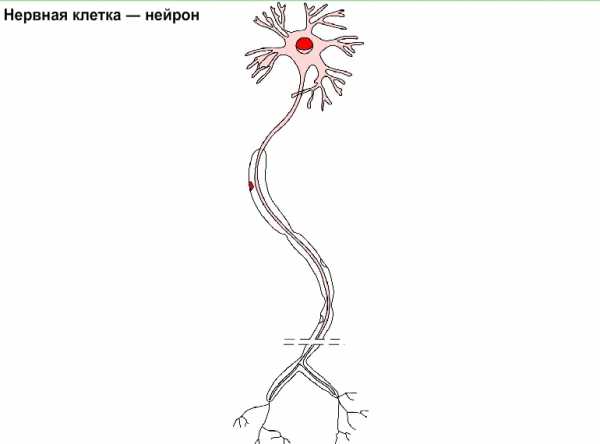

Нервная клетка, или нейрон, характеризуется способностью воспринимать раздражения, приходить в состояние возбуждения и передавать его другим клеткам организма. Благодаря этому осуществляется взаимосвязь органов и тканей, регуляции всех функций организма и приспособление его к окружающей среде.

17

Нервные клетки имеют различную форму и величину и состоят из тела и отростков (рис.6).

Отростки нервной клетки делятся на два типа:

· Нейриты, или аксоны, по которым возбуждение (импульс) передается от тела клетки на периферию. Аксон всегда один отходит от клетки и заканчивается концевым аппаратом в рабочем органе или на другом нейроне.

· Дендриты — отростки по которым с периферии к телу клетки передается импульс. Их много и они ветвятся.

По количеству отростков нервные клетки делятся на три типа (рис.7):

· Униполярные — клетки с одним отростком. У человека не обнаружены.

· Биполярные — имеют один нейрит в ЦНС и один дендрит, идущий на периферию. Находятся в спинальных нервных узлах.

· Мультиполярные — имеют один нейрит и много дендритов. Их у человека больше всего.

17

Ядро нервной клетки имеет округлую форму и находится в центре.

В цитоплазме нейронов имеются нейрофибриллы, представляющие собой тонкие нити. В теле нервной клетки они образуют густую сеть. В отростках нейрофибриллы располагаются параллельно друг другу.

Нейроглия представлена клетками различной формы с большим количеством отростков. Этих клеток больше, чем нервных.

Нервные волокна. Отростки нервных клеток с оболочками называются нервными волокнами. Различают миелиновые (мякотные) и безмиелиновые (безмякотные). Отростки находятся в центре нервного волокна и называются осевым цилиндром, который покрыт оболочкой, образованной клетками нейроглии (леммоцитами).

Безмиелиновые волокна представляют собой осевой цилиндр, покрытый только оболочкой из леммоцитов.

Миелиновые — значительно толще. Они тоже состоят из осевого цилиндра, но имеют два слоя оболочки: внутренний, более толстый — миелиновый, и наружный, тонкий, состоящий из леммоцитов. Снаружи миелиновое волокно покрыто тонкой соединительнотканной оболочкой — неврилеммой.

Нервные окончания. Все нервные волокна заканчиваются нервными окончаниями. Различают три группы:

· Эфферентные. Могут быть двух типов: двигательные и секреторные. Двигательные окончания это концевые аппараты аксонов соматической и вегетативной нервной системы.

· Чувствительные (рецепторы) — это концевые аппараты дендритов чувствительных нейронов. Делятся на свободные, состоящие из разветвления осевого цилиндра, и несвободные, содержащие все компоненты нервного волокна, покрытые капсулой.

· Концевые отростки, образующие межнейронные синапсы, осуществляющие связь нейронов между собой.

6 вопрос

Костная ткань — разновидность соединительной ткани, из которой построены кости — органы, составляющие костный скелет тела человека. Костная ткань иметт важное в точки зрения опорно-двигательного аппарата, так и других систем тела.

Костная ткань состоит из взаимодействующих структур:

— клеток кости,

— межклеточного органического матрикса кости (органического скелета кости),

— основного минерализованного межклеточного вещества.

Клетки занимают всего лишь 1-5% общего объёма костной ткани скелета взрослого человека. Различают четыре типа клеток костной ткани.

Остеобласты — ростковые клетки, выполняющие функцию создания кости. Они расположены в зонах костеобразования на внешних и внутренних поверхностях кости.

Остеокласты — клетки, выполняющие функцию рассасывания, разрушения кости. Совместная функция остеобластов и остеокластов лежит в основе непрерывного управляемого процесса разрушения и воссоздания кости. Этот процесс перестройки костной ткани лежит в основе адаптации организма к многообразным физическим нагрузкам за счет выбора наилучших сочетаний жесткости, упругости и эластичности костей и скелета.

Остеоциты —

клетки, происходящие из остеобластов.

Они полностью замурованы в межклеточном

веществе и контактируют отростками

друг с другом. Остеоциты обеспечивают

метаболизм (белков, углеводов, жиров,

воды, минеральных веществ) костной

ткани. Недифференцированные мезенхимальные

клетки кости (остеогенные клетки,

контурные клетки). Они находятся главным

образом на наружной поверхности кости

(у надкостницы) и на поверхностях

внутренних пространств кости. Из них

образуются новые остеобласты и

остеокласты.

Остеоциты —

клетки, происходящие из остеобластов.

Они полностью замурованы в межклеточном

веществе и контактируют отростками

друг с другом. Остеоциты обеспечивают

метаболизм (белков, углеводов, жиров,

воды, минеральных веществ) костной

ткани. Недифференцированные мезенхимальные

клетки кости (остеогенные клетки,

контурные клетки). Они находятся главным

образом на наружной поверхности кости

(у надкостницы) и на поверхностях

внутренних пространств кости. Из них

образуются новые остеобласты и

остеокласты.

Межклеточное вещество представлено органическим межклеточным матриксом, построенным из коллагеновых (оссеиновых) волокон (≈90-95%) и основным минерализованным веществом (≈5-10%).

Коллаген внеклеточного матрикса костной ткани отличается от коллагена других тканей большим содержанием специфических полиполипептидов. Коллагеновые волокна в основном расположены параллельно направлению уровня наиболее вероятных механических нагрузок на кость и обеспечивают упругость и эластичность кости.

Основное вещество состоит главным образом из экстрацеллюлярной жидкости, гликопротеидов и протеогликанов (хондроитинсульфаты, гиалуроновая кислота). Функция этих веществ пока не вполне ясна, но несомненно то, что они участвуют в управлении минерализацией основного вещества — перемещением минеральных компонентов кости.

Минеральные вещества, размещенные в составе основного вещества в органическом матриксе кости представлены кристаллами, построенными главным образом из кальция и фосфора. Отношение кальций/фосфор в норме составляет ≈1,3-2,0. Кроме того, в кости обнаружены ионы магния, натрия, калия, сульфата, карбоната, гидроксильные и другие ионы, которые могут принимать участие в образовании кристаллов. Каждое коллагеновое волокно компактной кости построено из периодически повторяющихся сегментов. Длина сегмента волокна составляет ≈64 нм (64•10-10 м). К каждому сегменту волокна примыкают кристаллы гидроксиапатита, плотно его опоясывая.

Помимо того, сегменты примыкающих коллагеновых волокон перекрывают друг друга. Соответственно, как кирпичи при кладке стены, перекрывают друг друга и кристаллы гидроксиапатита. Такое тесное прилегание коллагеновых волокон и кристаллов гидроксиапатита, а также их перекрытия, предотвращают «разрушение сдвига» кости при механических нагрузках. Коллагеновые волокна обеспечивают эластичность, упругость кости, ее сопротивление растяжению, в то время как кристаллы обеспечивают её прочность, жесткость, ее сопротивление сжатию. Минерализация кости связана с особенностями гликопротеидов костной ткани и с активностью остеобластов.

Различают грубоволокнистую и пластинчатую костную ткань.

В грубоволокнистой костной ткани (преобладает у зародышей; у взрослых организмов наблюдается только в области черепных швов и местах прикрепления сухожилий) волокна идут неупорядоченно. В пластинчатой костной ткани (кости взрослых организмов) волокна, сгруппированные в отдельные пластины, строго ориентированы и образуют структурные единицы, называемые остеонами.

Остеон — это трехмерная цилиндрическая система концентрически расположенных костных пластинок и остеоцитов, окружающих центральный канал остеона. В костных пластинках оссеиновые фибриллы плотно и параллельно прилежат друг к другу. Костно-пластинчатые цилиндры как бы вставлены один в другой. В соседних концентрических костных пластинках оссеи-новые фибриллы идут под другим углом. Благодаря этому достигается исключительная прочность остеонов. Сложная конструкция остеонов образуется в процессе гистогенеза костной ткани и ее постоянной перестройки. Часть остеонов разрушается. Остатки их составляют вставочные пластинки. Наряду с этим возникают новые остеоны. Источником их служат камбиальные клетки, расположенные в рыхлой соединительной ткани вокруг сосудов в каналах остеонов. Большую роль в процессе перестройки и особенно в механизмах рецепции физических нагрузок отводят пьезоэлектрическим эффектам. При сгибании костных пластинок на их поверхности возникают + и — заряды. Полагают, что положительный заряд вызывает дифференцировку остеокластов, а отри1 цательный заряд — остеобластов. Таким образом, в костной ткани гармонично протекают процессы созидания и разрушения, благодаря этому достигаются механическая прочность и физиологическая регенерация кости.

Источник: http://meduniver.com/Medical/gistologia/157.html MedUniver

Остео́н (синоним: Га́версова система) — структурная единица компактного вещества кости, обеспечивающего её прочность. Между соседними остеонами имеются так называемые вставочные, или промежуточные, костные пластинки. Обычно остеон состоит из 5—20 костных пластинок. Диаметр остеона 0,3—0,4 мм. Компактная костная ткань представлена остеонами у многих позвоночных животных.

ОСТЕОН

(от греч. osteon — кость), гаверсова система, структурная единица компактного вещества кости. Представлен системой вставленных один в другой 5—20 полых цилиндров, образованных пластинами костной ткани и ограничивающих центральный, или гаверсов, канал. Коллагеновые волокна каждой пластины ориентированы в одном направлении, но в смежных пластинах они расположены под углом друг к другу. Это обусловливает высокие механич. свойства кости. В лакунах по границе между пластинами лежат тела остеоцитов, их отростки, проходящие в канальцах, пронизывают вещество пластин. В канале О., выстланном соединительнотканной оболочкой — эндостом, проходят 1—2 кровеносных сосуда и нервы. Благодаря наличию радиальных питательных каналов, центр, каналы разных О. анастомозируют друг с другом, что обеспечивает анастомозирование кровеносных сосудов и связь их с сосудами надкостницы и костного мозга.

Химический состав и физические свойства костей

Костное вещество состоит из минеральных солей (около 70%) и органических веществ (около 30%). Больше половины всех минеральных веществ — это фосфорнокислый кальций. Главными органическими веществами кости являются белки коллаген и оссеин. Минеральные вещества придают костям твердость и хрупкость, органические — гибкость, упругость, эластичность. В целом сочетание органических и неорганических веществ придают костям большую прочность. Твердость и прочность костей сравнима с чугуном и кирпичом, поэтому кости могут выносить большие нагрузки. Например, большая берцовая кость выносит, не ломаясь нагрузку около 3 тонн. Соотношение органического и неорганического вещества с возрастом изменяется. У детей немного выше количество органических веществ, поэтому их кости более упруги, эластичны и гибки и реже ломаются. У пожилых и старых людей несколько возрастает количество неорганических веществ, их кости менее эластичны и более хрупки, поэтому чаще ломаются даже при небольших травмах.

| Влияние внутренних и внешних факторов на развитие кости. Скелет, как и всякая система органов, является частью организма. На развитие костной системы влияет много факторов. Влияние внутренних факторов. Рентгенологическое исследование выявляет ряд морфологических изменений костей, зависящих от деятельности других органов. Особенно ясно при рентгенографии определяется связь между костной системой и эндокринными железами. Активное включение половых желез влечет за собой начало полового созревания — пубертатный период. Перед этим, в предпубертатный период, усиливается деятельность гипофиза. К началу предпубертатного периода появляются все основные точки окостенения, причем отмечается половое различие в сроках их появления: у девочек на 1 — 4 года раньше, чем у мальчиков. Наступление предпубертатного периода, связанного с функцией гипофиза, совпадает с появлением точки окостенения в гороховидной кости, относящейся к категории сесамовидных костей. Накануне пубертатного периода окостеневают и другие сесамовидные кости, а именно у пястно-фалангового сочленения I пальца. Начало пубертатного периода, когда, по выражению известного исследователя эндокринных желез Бидля, «половые железы начинают играть главную мелодию в эндокринном концерте», проявляется в костной системе наступлением синостозов между эпифизами и метафизами, причем самый первый такой синостоз наблюдается в I пястной кости. Поэтому на основании сопоставления его с другими данными о половом развитии (появление терминальной растительности, наступление менструаций и т. п.) синостоз I пястной кости считается показателем начинающегося полового созревания, т. е. показателем начала пубертатного периода; у ленинградских жителей синостоз 1 пястной кости наступает в возрасте 15 — 19 лет у юношей и в 13 — 18 лет у девушек, т. е. несколько раньше. Полная половая зрелость также получает известное отражение в скелете: в это время заканчиваются синостозы эпифизов с метафизами во всех трубчатых костях, что наблюдается у женщин в возрасте 17 — 21 года, а у мужчин — в 19 — 23 года. Так как с окончанием процесса синостозирования заканчивается рост костей в длину, становится понятным, почему мужчины, у ‘которых половое созревание завершается позже, чем у женщин, в массе имеют более высокий рост, чем женщины. » Учитывая эту связь костной системы с эндокринной и сопоставляя данные о возрастных особенностях скелета с данными о половом созревании и общем развитии организма, можно говорить о так называемом костном возрасте. Благодаря этому по рентгенологической картине некоторых отделов скелета, особенно кисти, можно определить возраст данного индивидуума или судить о правильности у него процесса окостенения, что имеет практическое значение для диагностики, судебной медицины и пр. При этом, если «паспортный» возраст указывает на число прожитых лет (т. е. на количественную сторону), то «костный» возраст до известной степени свидетельствует о качественной их стороне. При рентгенологическом исследовании выявляется также зависимость строения кости от состояния нервной системы, которая, регулируя все процессы в организме, осуществляет, в частности, трофическую функцию кости. При усиленной трофической функции нервной системы в кости откладывается больше костной ткани и она становится более плотной, компактной (остеосклероз). Наоборот, при ослаблении трофики наблюдается разрежение кости — остеопороз. Нервная система оказывает также влияние на кость через мускулатуру, сокращением которой она управляет (о чем будет сказано ниже). Наконец, различные части центральной и периферической нервной системы обусловливают форму окружающих и прилегающих костей. Так, все позвонки образуют позвоночный канал вокруг спинного мозга. Кости черепа образуют костную коробку вокруг головного мозга и приобретают форму последнего. Вообще костная ткань развивается вокруг элементов периферической нервной системы, в результате чего возникают костные каналы, борозды и ямки, служащие для прохождения нервов и других нервных образований (узлов). Развитие кости находится также в весьма тесной зависимости от кровеносной системы. Весь процесс окостенения от момента появления первой точки окостенения до окончания синостозирования проходит при непосредственном участии сосудов, которые, проникая в хрящ, способствуют его разрушению и замещению костной тканью. При этом костные пластинки откладываются в определенном порядке вокруг кровеносных сосудов, образуя остеоны с центральным каналом для соответствующего сосуда. Следовательно, кость при своем возникновении строится вокруг сосудов. Этим же объясняется образование сосудистых каналов и борозд в костях на месте прохождения и прилегания к ним артерий и вен. Окостенение и рост кости после рождения также протекают в тесной зависимости от кровоснабжения. Как показали исследования М. Г. Привеса, можно наметить ряд этапов возрастной изменчивости кости, связанной с соответствующими изменениями кровеносного русла (рис. 1). 1. Неонатальный этап , свойственный плоду (последние месяцы внутриутробного развития) и новорожденному; сосудистое русло кости разделено на ряд сосудистых районов (эпифиз, диафиз, метафиз, апофиз), которые между собой не сообщаются (замкнутость, изолированность) и в пределах, которых сосуды не соединяются друг с другом, не анастомозируют (концевой характер сосудов, «конечность»). 2. Инфантильный этап, свойственный детям до начала наступления синостозов; сосудистые районы еще разобщены, но в пределах каждого из них сосуды анастомозируют друг с другом и концевой характер их исчезает («замкнутость»). 3. Ювенильный этап, свойственный юношам, начинается установлением связей между сосудами эпифиза и метафиза через эпифизарный хрящ, в силу чего начинает исчезать и «замкнутость» эпифизарных, метафизарных и диафизарных сосудов. 4. Зрелый этап, свойственный взрослым; наступают синостозы и все внутрикостные сосуды составляют единую систему: они не «замкнуты» и не «конечны». 5. Сенильный этап, свойственный старикам; сосуды становятся тоньше и вся сосудистая сеть беднее. На форму и положение костей влияют и внутренности, для которых они образуют костные вместилища, ложа, ямки и т. п. Формирование скелета и органов относится к началу эмбриональной жизни; при своем развитии они оказывают влияние друг на друга, почему и получается соответствие органов и их костных вместилищ, например грудной клетки и легких, таза и его органов, черепа и мозга и т. п. В свете этих взаимоотношений нужно рассматривать развитие всего скелета. Влияние внешних (социальных) факторов на строение и развитие скелета. Воздействуя на природу в процессе трудовой деятельности, человек приводит в движение свои естественные орудия: руки, ноги, пальцы и пр. В орудиях же труда он приобретает новые искусственные органы, которые дополняют и удлиняют естественные органы тела, изменяя их строение. И сам человек в то же время изменяет свою собственную природу. Следовательно, трудовые процессы оказывают значительные влияния на тело человека в целом, на его аппарат движения, включая и костную систему. Особенно ярко отражается на скелете работа мышц. В местах прикрепления сухожилий образуются выступы (бугры, отростки, шероховатости), а на местах прикрепления мышечных пучков — ровные или вогнутые поверхности (ямки). Чем сильнее развита мускулатура, тем лучше выражены на костях места прикрепления мышц. Вот почему рельеф кости, обусловленный прикреплением мускулатуры, у взрослого выражен сильнее, чем у ребенка, у мужчин — сильнее, чем у женщин. Длительные и систематические сокращения мускулатуры, как это имеет место при физических упражнениях и профессиональной работе, постепенно вызывают через рефлекторные механизмы нервной системы изменение обмена веществ в кости, в результате чего наблюдается увеличение костного вещества, названное рабочей гипертрофией Эта рабочая гипертрофия обусловливает изменения величины, формы и строения костей, легко определяемые рентгенологически на живых людях. У лиц, занимающихся физкультурой, скелет развит значительно лучше, чем у лиц, не занимающихся. У детей более крепкого телосложения костная система дифференцируется гораздо лучше, чем у детей слабого телосложения. Благодаря рациональным физическим мероприятиям скелет детей развивается лучше во всех отделах, включая и грудную клетку, что благотворно отражается на развитии заключенных в ней жизненно важных органов (сердце, легкие). Следовательно, данные о развитии скелета важны для школьной гигиены. Изменения костей под воздействием физической нагрузки являются результатом функциональных условий. Об этом свидетельствуют следующие факты. Если симметричные конечности нагружаются одинаково, то и кости с обеих сторон утолщаются одинаково. Если же нагружается больше правая или левая рука или нога, то более утолщаются соответствующие кости правой или левой конечности. Следовательно, не только врожденные факторы (право- или леворукость) являются решающими в степени развития костного вещества, но также и характер физической нагрузки после рождения в течение всей жизни человека. Эта закономерность позволяет путем физических упражнений направленно воздействовать на рост костей и способствует гармоничному развитию тела человека. В этом, в частности, заключается действенность анатомии. На этой же закономерности основана лечебная физкультура, помогающая заживлению костных повреждений. Яркой иллюстрацией роли функции в формообразовании кости может служить образование патологического сустава после перелома. В случае несрастания костных отломков концы их благодаря длительному трению друг о друга под влиянием сокращения мускулатуры приобретают форму гладких суставных поверхностей и на месте бывшего перелома образуется так называемый ложный сустав (псевдоартроз). Или другой пример. Если пересадить кусок большеберцовой кости взамен резецированного участка другой, плечевой или бедренной, то пересаженный кусок кости (трансплантат) постепенно приобретет строение той кости (плечевой или бедренной), в которую он пересажен. Архитектоника пересаженного участка подвергается перестройке соответственно новым функциональным требованиям, предъявляемым к трансплантату. Индивидуальная изменчивость костной системы обусловлена как биологическими, ,так и социальными факторами. Раздражители внешней среды воспринимаются организмом биологически и приводят к перестройке скелета. Способность костной ткани приспосабливаться к меняющимся функциональным потребностям путем перестройки есть биологическая причина изменчивости костей, а характер нагрузки, интенсивность труда, образ жизни данного человека и другие социальные моменты есть социальные причины этой изменчивости. Таким образом, кость — это один из весьма пластичных органов нашего тела, который под влиянием внутренних и внешних факторов претерпевает значительные изменения. Многие из этих изменений выявляются рентгенографически, и поэтому рентгенологическая картина скелета становится зеркалом, отражающим до известной степени жизнь организма. Глубокое изучение нормальной структуры костей с учетом условий труда и быта имеет большое значение для решения вопроса о переходе нормы в патологию вследствие усиленной нагрузки, выходящей за пределы нормы. Такое направление анатомической науки называется анатомией людей различных профессий (М. Г. Привес) |

7 вопрос

studfiles.net

МЫШЕЧНАЯ И НЕРВНАЯ ТКАНИ.

1. Общая характеристика мышечной ткани.

2. Строение нервной ткани.

3. Нервные волокна и особенности проведения возбуждения по ним.

4. Синапсы и их виды.

ЦЕЛЬ: Знать строение, функции и виды мышечной и нервной ткани.

Уметь отличать по морфологическим признакам различные виды мышечной ткани, нейронов и нервных волокон.

1. Мышечная ткань образует активные органы опорно-двигательного аппарата — скелетные мышцы и мышечные оболочки внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов. Сокращением мышц осуществляются дыхательные движения, передвижение пищи в органах пищеварения, движение крови в сосудах, дефекация, мочеиспускание, роды.

Основным функциональным свойством мышечной ткани является ее сократимость, т.е. способность укорачиваться наполовину (до 57% первоначальной длины).

По своему строению, положению в организме и свойствам мышечная ткань делится на 3 вида: поперечнополосатую (исчерченную, скелетную), гладкую (неисчерченную, висцеральную) и сердечную.

Поперечнополосатая мышечная ткань составляет основную массу скелетных мышц и осуществляет их произвольную сократительную функцию. Она состоит из сильно вытянутых по длине волокон, способных к сокращению. Эти мышечные волокна имеют форму длинных цилиндрических нитей, концы которых связаны с сухожилиями. Длина волокон в разных мышцах человека колеблется от нескольких миллиметров до 12.5 см, а диаметр — от 10 до 70 мкм.

Гладкая мышечная ткань находится в стенках большинства полых внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов, в коже и сосудистой оболочке глазного яблока. Сокращение гладкой мышечной ткани не подчинено нашей воле,происходит более медленно и длительно (период сокращения 60-80 с). Гладкая мышечная ткань способна работать долго и с большой силой.

Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань в структурном и физиологическом отношении занимает промежуточное положение между полосатой и гладкой мышечной тканями.Возможности регенерации сердечной мышечной ткани, в отличие от гладкой и скелетной, незначительны, поэтому если кардиомиоциты гибнут вследствие травмы или прекращения поступления питательных веществ и кислорода (инфаркт миокарда),то они не восстанавливаются, а на их месте остается рубец.

2. Нервная ткань является главным компонентом нервной системы, осуществляющей интеграцию и регуляцию всех процессов в организме и его взаимосвязь с внешней средой. Baжнейшим функциональным свойством нервной ткани является легкая возбудимость и проводимость (передача импульсов). Она способна воспринимать раздражения из внешней и внутренней среды и передавать их по своим волокнам другим тканям и органам тела. Нервная ткань состоит из специальных клеток — нейронов и вспомогательных — нейроглии.

Нейроны, или нейроциты, — это многоугольной формы клетки диаметром от 4 до 150 мкм с отростками, по которым проводятся импульсы.От тела нейронов отходят отростки двух видов. Наиболее длинный из них (единственный), проводящий раздражение от тела нейрона к другим нейронам или к клеткам органов тела (мышцы, железы), называется аксоном (лат. аxis – ось), или нейритом (длина его до 1 –1,5 м) Короткие древовидные отростки, по которым импульсы проводятся по направлению к телу нейрона, называются дендритами (греч. dendron – дерево).

По количеству отростков нейроны делятся на 3 группы 1) псевдоуниполярные, аксон и дендрит которых начинаются от общего выроста тела клетки с последующим Т-образным делением, 2) биполярные – с двумя отростками (аксон и дендрит), 3) мультиполярные – с тремя и более отростками, встречаются чаще всего.

По функции различают:1) афферентные (чувствительные, сенсорные, рецепторные} нейроны .- несут импульсы от рецепторов к рефлекторному центру,2) вставочные (промежуточные, ассоциативные, контактные) нейроны — осуществляют связь между различными нейронами,3) эфферентные (двигательные, вегетативные, исполнительные) нейроны — передают импульсы от ЦНС к эффекторам (исполнительным органам).

Нейроглия со всех сторон окружает нейроны и сосставляет строму, в которой расположены более нежные нервные элементы. Клеток нейроглии в 10 раз больше, чем нейронов, и они размножаются Нейроглия составляет большую часть объема головного мозга (60 — 90%), выполняет опорную, разграничительную, трофическую, секреторную и защитную функции

3. Нервные волокна — отростки (аксоны и дендриты) нервных клеток, покрытые оболочками. Совокупность нервных волокон, заключенных в общую соединительнотканную оболочку, называется нервом. Основным функциональным свойством нервных волокон является проводимость, т.е. проведение возбуждения. В зависимости от строения нервные волокна делятся на миелиновые (мякотные) и безмиелиновые (безмякотные). Через промежутки равной длины (от 0,2 до 1-2 мм) миелиновая оболочка прерывается перехватами Л.Ранвье. Безмиелиновые нервные волокна не имеют миелиновой оболочки и покрыты только леммоцитами (шванновскими клетками).В миелиновых волокнах возбуждение передается сальтаторно (скачкообразно, прыжками) от одного перехвата к другому со скоростью 80-120 м/с. В безмиелиновых волокнах скорость передачи возбуждения составляет 0,5-10 м/с, так как волна деполяризации мембраны идет по всей плазмолемме, не прерываясь. Нервные волокна обладают следующими физиологическими свойствами: возбудимостью, проводимостью, рефрактерностью (абсолютной и относительной) и лабильностью. Возбудимость — способность нервного волокна отвечать на действие раздражителя изменением физиологических свойств и возникновением процесса возбуждения. Проводимость — способность волокна проводить возбуждение. Рефрактерность — это временное снижение возбудимости ткани, возникающее после ее возбуждения. Она может быть абсолютной, когда наблюдается полное снижение возбудимости ткани, наступающее сразу после ее возбуждения, и относительной, когда через некоторое время возбудимость начинает восстанавливаться. Лабильность (функциональная подвижность) — способность живой ткани возбуждаться в единицу времени определенное число раз.

Проведение возбуждения по нервному волокну подчиняется трем основным законам.

1) Закон анатомической и физиологической непрерывности — проведение возбуждения возможно лишь при условии анатомической и физиологической непрерывности нервных волокон.2) Закон двустороннего проведения возбуждения: при нанесении раздражения на а нервное волокно возбуждение распространяется по нему в обе стороны, т.е. центробежно и центростремительно.3) Закон изолированного проведения возбуждения: возбуждение идущее по одному волокну, не передается на соседнее и оказывает действие только на те клетки, на которых это волокно оканчивается.

4.Синапс (греч. synaps — соединение, связь) — функциональное соединение между пресинаптическим окончанием аксона и мембраной постсинаптической клетки. Термин «синапс» был введен в 1897 физиологом Ч.Шеррингтоном. В любом синапсе различают три основные части: пресинаптическую мембрану, синаптическую щель и постсинаптическую мембрану.

ЛЕКЦИЯ №5.

Похожие статьи:

poznayka.org

Мышечные и нервная ткани

Реферат на тему:

Мышечные и нервная ткани

Мышечные ткани.

В процессе эволюции мышечные ткани возникли после эпителиальных и соединительных тканей с потребностью к движению организма во внешней среде и передвижению и сокращению органов в самом организме. Основная функция — сократительная. Происхождение мышечных тканей различное. Например гладкая мышечная ткань образуется из мезенхимы. Мышцы зрачка имеют нейтральную закладку. Миоэпителиальные клетки имеют эпидермальное происхождение. Сердечная мышечная ткань образуется из целома. Скелетная мышечная ткань образуется из мезодермальных миотомов. Однако мышечные ткани объединяются строением — у всех имеются сократительные белки, имеющие фибриллярное строение, и в ответ на раздражение они укорачиваются.

Мышечные ткани различаются по строению сократительных фибрилл. Они подразделяются на:

— Гладкие — широко встречаются во внутренних органах (сосуды, стенки кишечника). Структурная единица гладкой мышечной ткани — миоцит. Это клетка с заостренными концами длинной 25-50мкм (в матке при беременности до 500мкм) и шириной 7-10мкм. Клетка иногда имеет раздвоенные концы. Такие клетки чаще встречаются в полых органах, например, в мочевом пузыре. Ядро находится в центре и имеет палочковидную форму, при сокращении клетки она штопорообразно скручивается, органеллы располагаются вокруг ядра. Имеется ЭПС, слабовыраженный аппарат Гольджи. На этапе слабой дифференцировки вырабатываются гликозаминогликаны и белок типа коллагена. Поэтому вокруг каждой клетки формируется оболочка типа сарколеммы, похожая на базальную мембрану. Сюда вплетаются волокнистые структуры, которые являются продолжением клетки. Эти клетки входят в состав эндомизия, только в местах тесного соприкосновения клеток имеются отверстия — х другой. В этом есть необходимость для передачи возбуждения от клетки к клетке. Миоциты содержат сократительные белки —актин и миозин . Актин (тонкие нити) может располагаться продольно и косо, миозин (толстые нити) может располагаться только продольно. Упорядоченного их сплетения нет, поэтому клетка при окрашивании выглядит гладкой. В местах соприкосновения актиновых и миозиновых фибрилл имеется соприкосновение их с цитолеммой. Здесь образуются уплотнения из особого белка -a-актинина, винкулина. Учитывая не только продольное, но и косое расположение актиновых фибрилл, при сокращении в диаметре клетки изменения в диаметре клетки не происходит. Гладкая мышечная ткань обладает медленным типом сокращения. Передача идет от клетки к клетке, т.к. сокращение идет не к каждой клетке, а к определенным пучкам. Сокращение слабое, волнообразное, практически не подвергается усталости. Гладкая мышечная ткань не подчиняется воле, мы не можем контролировать сокращение этой ткани. Гладкая мышечная ткань хорошо регенерирует. Регенерация идет за счет внутриклеточных механизмов (особенно в матке). В некоторых органах эти клетки делятся митозом, но в органах, возникших в процессе эволюции недавно, регенерация затрудненаили осуществляется репаративно. Регенерация вообще не происходит на месте разрыва, она замещается соединительной тканью (матка, мочевой пузырь).кровоснабжение гладкой мышечной ткани происходит счет эндомизия и более выраженных прослойках соединительной ткани, образующих эпимизий и перимизий.

— Сердечная мышечная ткань. Встречается в сердце. В сердечной мышце можно выделить типичные кардиомиоциты (сократительные),атипичные кардаомиоциты, образующие проводниковую систему, а также секреторные и промежуточные. Сердечная ткань относится к поперечной исчерченной ткани. Это обусловленно упорядоченным расположением актиновых и миозиновых фибрилл. Сердечная мышечная ткань в своем строении имеет волокна, которые образованны клетками (сердечными кардиомиоцитами). Это крупные клетки, имеют прямоугольную форму, иногда имеют отростки, которые переходят в соседнее волокно, анастомозируют с ними. Эти анастомозы между волокнами необходимы для быстрого проведения импульса и одновременного сокращения всего миокарда в целом (60 сокращений и 60 расслаблений в минуту). Ядро имеет овальную форму и располагается в центре, светлое и имеет ядрышки и тонофибриллы. Клетки имеют агранулярную ЭПС. Особенное строение имеют миофибриллы. Они имеют более темные и более светлые участки. Темные представлены толстыми миозиновыми нитями, а светлые — актиновыми. Светлые участки образуют диски И (изотропные), темные образуют диски А (анизотропные). Посередине диска А проходит белок, сшивающий все миозиновые нити, образуется мезофрагм, следовательно все миозиновые нити находятся на одном уровне. Посередине светлых дисков проходит телофрагма, но она, в отличие от мезофрагмы, переходит в другие миофириллы и соединяется в цитолемму клетки. Участок между телофрагмами называется саркомером и является структурно-функциональной единицей. В области телофрагма со стороны сарколеммы заходят трубочки. Это необходимо для более быстрого подведения импульса внутрь клетки. В этом месте хорошо развита ЭПС. Все это в совокупности называется Z-линией (она хорошо выражена на препаратах). В момент сокращения актиновые нити движутся между миозиновыми, при этом полностью исчезает светлый диск (от него остается Z-линия). Между актином и миозином образуются прочные биохимические связи. На их образование тратится много энергии (энергии АТФ). При расслаблении прочность биохимических связей падает, и актиновые нити возвращаются в исходное положение (при этом выделяется энергия). В период расслабления в ЭПС накапливаются ионы кальция. При получении нового импульса ионы кальция выходят, воздействуют на специальные белки (тропонин и тропомиозин). Это регуляторные белки, которые и начинают инициировать движение мышечных нитей. Актиновых нитей больше чем миозиновых. На срезе видно, что одна толстая миозиновая нить, которая контактирует с шестью соседними актиновыми нитями за счет боковых связей. Во время сокращения актиновые нити скользят между миозиновыми. Сердечные кардиомиоциты богаты гликогеном и миоглобином, в них хорошо развита системы ферментов окислительно-восстановительного типа. Своими концами кардиомиоциты образуют вставочные диски, куда вплетаются с обоих сторон актиновые нити. Между клетками в волокнах видны прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани, состовляющих эндомизий и содержащие капиллярную сеть. Атипичные кардиомиоциты более светлые и крупные, ядро лежит чуть эксцентрично. В разных частях проводящей системы имеют различный вид. Их главная функция — выработка и проведение импульса. Секреторные кардиомиоциты редко встречаются и вырабатывают разные вещества. Одним из них является натрий-уридиновый фактор, который регулирует содержание электролитов и их выработку в почках.

Регенерация. В эмбриогенезе и в первые годы жизни кардиомиоциты могут делится, с 7 до 11 лет происходит редкое деление и начинает преобладать внутриклеточная регенерация, то есть новые клетки уже не образуются, при некрозе миокарда происходит распад определенного числа кардиомиоцитов и это место замещается соединительной тканью и формируется рубец. Цель врача — не допустить грубого рубцевания, а подтолкнуть кардиомиоциты к внутриклеточной регенерации, то есть к их гипертрофии.

— Скелетная мышечная ткань. В процессе эволюции она возникла после сердечной. В своем составе она имеет структурно-функциональную единицу — волокно (симпласт). В цитоплазме имеются десятки тысяч ядер. В эмбриогенезе на месте будущей мышцы из мезодермальных миотомов вычленяются клетки — миобласты. Они способны делится, то есть на этом этапе скелетная мышечная ткань имеет клеточную строение, затем состыковываясь образуют мышечные трубочки. В них начинают накапливаться белки (продукт метаболитов), которые формируют миофибриллы, причем они занимают центральное положение в мышечной трубке. Траницы между миобластами исчезают, ядра отодвигаются на периферию, формируется симпласт или мышечное волокно длинной от 10 до 12 см. часть миобластов остается в виде камбиальных клеток, но границы этих клеток при световой микроскопии плохо видны. Их ядра чуть меньше, чем ядра симпластов. Мышечное волокно по своему страению и сократительному аппарату похоже на сердечную мышечную ткань. Ядра располагаются под сарколеммой, процесс сокращения идет также, но поперечно-полосатая мышечная ткань подчиняется нашему сознанию, сокращение сильное, быстрое, быстро происходит утомление. Физиология сокращения зависит от двух типов волокон — красных и белых. Красные волокна обладают большим количеством миоглобина, сукцинатдегидрогеназы и обладает АТФ-азой медленного типа, поэтому эти волокна способны на длительную работу. Белые волокна обладают большим количеством сукцинатдегидрогеназы, но мало миоглобина, содержат АТФ-азу быстрого типа, в результате чего возникает “взрыв”, но длительная работа клетки невозможна. Во время тренировок соотношение между волокнами не меняется, а происходит гипертрофия. При повреждении мышечной ткани идет внутриклеточная регенерация. Регенерация за счет камбиальных клеток возникает только в экстренных случаях, когда камбиальные клетки превращаются в миобласты, затем формируются мышечные трубочки и формируются мышечные волокна. Возможно восстановление более древних и коротких мышц лица.

Между мышечными волокнами лежат прослойки эндомизия и густой капиллярной сетью, пучки мышечных волокон одеты перимизием, а соединительнотканный чехол мышцы — эпимизий.

Нервная ткань

Нервная ткань в эмбриогенезе возникла последней. Закладывается на 3 неделе эмбригенеза, когда образуется нервная пластинка, которая превращается в нервный желобок, затем в нервную трубку. В стенке нервной трубки пролиферируют стволовые вентрикулярные клетки, из них образуются нейробласты — из них формируются нервные клетки, и глиобласты — из них формируются глиальные клетки — это астроциты, олигодендроциты и эпендимоциты. Таким образом, нервная ткань включает нервные и глиальные клетки.

mirznanii.com

МЫШЕЧНАЯ И НЕРВНАЯ ТКАНИ. | Kursak.NET

МЫШЕЧНАЯ И НЕРВНАЯ ТКАНИ.

1. Общая характеристика мышечной ткани.

2. Строение нервной ткани.

3. Нервные волокна и особенности проведения возбуждения по ним.

4. Синапсы и их виды.

ЦЕЛЬ: Знать строение, функции и виды мышечной и нервной ткани.

Уметь отличать по морфологическим признакам различные виды мышечной ткани, нейронов и нервных волокон.

1. Мышечная ткань образует активные органы опорно-двигательного аппарата – скелетные мышцы и мышечные оболочки внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов. Сокращением мышц осуществляются дыхательные движения, передвижение пищи в органах пищеварения, движение крови в сосудах, дефекация, мочеиспускание, роды.

Основным функциональным свойством мышечной ткани является ее сократимость, т.е. способность укорачиваться наполовину (до 57% первоначальной длины).

По своему строению, положению в организме и свойствам мышечная ткань делится на 3 вида: поперечнополосатую (исчерченную, скелетную), гладкую (неисчерченную, висцеральную) и сердечную.

Поперечнополосатая мышечная ткань составляет основную массу скелетных мышц и осуществляет их произвольную сократительную функцию. Она состоит из сильно вытянутых по длине волокон, способных к сокращению. Эти мышечные волокна имеют форму длинных цилиндрических нитей, концы которых связаны с сухожилиями. Длина волокон в разных мышцах человека колеблется от нескольких миллиметров до 12.5 см, а диаметр – от 10 до 70 мкм.

Гладкая мышечная ткань находится в стенках большинства полых внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов, в коже и сосудистой оболочке глазного яблока. Сокращение гладкой мышечной ткани не подчинено нашей воле,происходит более медленно и длительно (период сокращения 60-80 с). Гладкая мышечная ткань способна работать долго и с большой силой.

Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань в структурном и физиологическом отношении занимает промежуточное положение между полосатой и гладкой мышечной тканями.Возможности регенерации сердечной мышечной ткани, в отличие от гладкой и скелетной, незначительны, поэтому если кардиомиоциты гибнут вследствие травмы или прекращения поступления питательных веществ и кислорода (инфаркт миокарда),то они не восстанавливаются, а на их месте остается рубец.

2. Нервная ткань является главным компонентом нервной системы, осуществляющей интеграцию и регуляцию всех процессов в организме и его взаимосвязь с внешней средой. Baжнейшим функциональным свойством нервной ткани является легкая возбудимость и проводимость (передача импульсов). Она способна воспринимать раздражения из внешней и внутренней среды и передавать их по своим волокнам другим тканям и органам тела. Нервная ткань состоит из специальных клеток – нейронов и вспомогательных – нейроглии.

Нейроны, или нейроциты, – это многоугольной формы клетки диаметром от 4 до 150 мкм с отростками, по которым проводятся импульсы.От тела нейронов отходят отростки двух видов. Наиболее длинный из них (единственный), проводящий раздражение от тела нейрона к другим нейронам или к клеткам органов тела (мышцы, железы), называется аксоном (лат. аxis – ось), или нейритом (длина его до 1 –1,5 м) Короткие древовидные отростки, по которым импульсы проводятся по направлению к телу нейрона, называются дендритами (греч. dendron – дерево).

По количеству отростков нейроны делятся на 3 группы 1) псевдоуниполярные, аксон и дендрит которых начинаются от общего выроста тела клетки с последующим Т-образным делением, 2) биполярные – с двумя отростками (аксон и дендрит), 3) мультиполярные – с тремя и более отростками, встречаются чаще всего.

По функции различают:1) афферентные (чувствительные, сенсорные, рецепторные} нейроны .- несут импульсы от рецепторов к рефлекторному центру,2) вставочные (промежуточные, ассоциативные, контактные) нейроны – осуществляют связь между различными нейронами,3) эфферентные (двигательные, вегетативные, исполнительные) нейроны – передают импульсы от ЦНС к эффекторам (исполнительным органам).

Нейроглия со всех сторон окружает нейроны и сосставляет строму, в которой расположены более нежные нервные элементы. Клеток нейроглии в 10 раз больше, чем нейронов, и они размножаются Нейроглия составляет большую часть объема головного мозга (60 – 90%), выполняет опорную, разграничительную, трофическую, секреторную и защитную функции

3. Нервные волокна – отростки (аксоны и дендриты) нервных клеток, покрытые оболочками. Совокупность нервных волокон, заключенных в общую соединительнотканную оболочку, называется нервом. Основным функциональным свойством нервных волокон является проводимость, т.е. проведение возбуждения. В зависимости от строения нервные волокна делятся на миелиновые (мякотные) и безмиелиновые (безмякотные). Через промежутки равной длины (от 0,2 до 1-2 мм) миелиновая оболочка прерывается перехватами Л.Ранвье. Безмиелиновые нервные волокна не имеют миелиновой оболочки и покрыты только леммоцитами (шванновскими клетками).В миелиновых волокнах возбуждение передается сальтаторно (скачкообразно, прыжками) от одного перехвата к другому со скоростью 80-120 м/с. В безмиелиновых волокнах скорость передачи возбуждения составляет 0,5-10 м/с, так как волна деполяризации мембраны идет по всей плазмолемме, не прерываясь. Нервные волокна обладают следующими физиологическими свойствами: возбудимостью, проводимостью, рефрактерностью (абсолютной и относительной) и лабильностью. Возбудимость – способность нервного волокна отвечать на действие раздражителя изменением физиологических свойств и возникновением процесса возбуждения. Проводимость – способность волокна проводить возбуждение. Рефрактерность – это временное снижение возбудимости ткани, возникающее после ее возбуждения. Она может быть абсолютной, когда наблюдается полное снижение возбудимости ткани, наступающее сразу после ее возбуждения, и относительной, когда через некоторое время возбудимость начинает восстанавливаться. Лабильность (функциональная подвижность) – способность живой ткани возбуждаться в единицу времени определенное число раз.

Проведение возбуждения по нервному волокну подчиняется трем основным законам.

1) Закон анатомической и физиологической непрерывности – проведение возбуждения возможно лишь при условии анатомической и физиологической непрерывности нервных волокон.2) Закон двустороннего проведения возбуждения: при нанесении раздражения на а нервное волокно возбуждение распространяется по нему в обе стороны, т.е. центробежно и центростремительно.3) Закон изолированного проведения возбуждения: возбуждение идущее по одному волокну, не передается на соседнее и оказывает действие только на те клетки, на которых это волокно оканчивается.

4.Синапс (греч. synaps – соединение, связь) – функциональное соединение между пресинаптическим окончанием аксона и мембраной постсинаптической клетки. Термин «синапс» был введен в 1897 физиологом Ч.Шеррингтоном. В любом синапсе различают три основные части: пресинаптическую мембрану, синаптическую щель и постсинаптическую мембрану.

kursak.net

МЫШЕЧНАЯ И НЕРВНАЯ ТКАНИ.

Количество просмотров публикации МЫШЕЧНАЯ И НЕРВНАЯ ТКАНИ. — 228

ЛЕКЦИЯ №4.

1. Общая характеристика мышечной ткани.

2. Строение нервной ткани.

3. Нервные волокна и особенности проведения возбуждения по ним.

4. Синапсы и их виды.

ЦЕЛЬ: Знать строение, функции и виды мышечной и нервной ткани.

Уметь отличать по морфологическим признакам различные виды мышечной ткани, нейронов и нервных волокон.

1. Мышечная ткань образует активные органы опорно-двигательного аппарата — скелетные мышцы и мышечные оболочки внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов. Сокращением мышц реализуются дыхательные движения, передвижение пищи в органах пищеварения, движение крови в сосудах и многие другие физиологические акты (дефекация, мочеиспускание, роды и т.д.).

Основным функциональным свойством мышечной ткани является ее сократимость, ᴛ.ᴇ. способность укорачиваться наполовину (до 57% первоначальной длины

По своему строению, положению в организме и свойствам мышечная ткань делится на 3 вида: поперечнополосатую (исчерченную, скелетную), гладкую (неисчерченную, висцеральную) и сердечную.

Поперечнополосатая мышечная ткань составляет основную массу скелетных мышц и осуществляет их сократительную функцию. Она состоит из сильно вытянутых по длине волокон, способных к сокращению. Эти мышечные волокна имеют форму длинных цилиндрических нитей, концы которых связаны с сухожилиями. Длина волокон в разных мышцах человека колеблется от нескольких миллиметров до 12.5 см, а диаметр — от 10 до 70 мкм.

Гладкая мышечная ткань находится в стенках большинства полых внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов, в коже и сосудистой оболочке глазного яблока. Сокращение гладкой мышечной ткани не подчинено нашей

оно происходит более медленно и длительно (период сокращения 60-80 с). Гладкая мышечная ткань способна работать долго и с большой силой.

Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань в структурном и физиологическом отношении занимает промежуточное положение между полосатой и гладкой мышечной тканями.Возможности регенерации сердечной мышечной ткани, в отличие от гладкой и скелетной, крайне незначительны. По этой причине если кардиомио-

циты гибнут вследствие травмы или прекращения поступления по кровеносным сосудам питательных веществ и кислорода (инфаркт миокарда),то они не восстанавливаются, а на их месте остается рубец.

2. Нервная ткань является главным компонентом нервной системы, осуществляющей интеграцию и регуляцию всех процессов в организме и его взаимосвязь с внешней средой.Baжнейшим функциональным свойством нервной ткани является легкая возбудимость и проводимость (передача импульсов). Она способна воспринимать раздражения из внешней и внутренней среды и передавать их по своим волокнам другим тканям и органам тела.Нервная ткань состоит из специальных клеток — нейронов и вспомогательных клеток — нейроглии.

Нейроны, или нейроциты, — это многоугольной формы клетки диаметром от 4 до 150 мкм с отростками, по которым проводятся импульсы.От тела нейронов отходят отростки двух видов. Наиболее длинный из них (единственный), проводящий раздражение от тела нейрона к другим нейронам или к клеткам органов тела (мышцы, железы), принято называть аксоном (лат. аxis – ось), или нейритом (длина его до 1 –1,5 м) Другие более короткие древовидно ветвящиеся отростки, по которым импульсы проводятся по направлению к телу нейрона, называются дендритами (греч. dendron – дерево).

По количеству отростков нейроны делятся на 3 группы

1) псевдоуниполярные, аксон и дендрит которых начинаются от общего выроста тела клетки с последующим Т-образным делением.

2) биполярные – с двумя отростками (аксон и дендрит).

3) мультиполярные – с тремя и более отростками, встречаются чаще всего.

По функции различают:

1) афферентные (чувствительные, сенсорные, рецепторные} нейроны .- несут импульсы от рецепторов к рефлекторному центру.

2) вставочные (промежуточные, ассоциативные, контактные) нейроны —

осуществляют связь между различными нейронами.

3) эфферентные (двигательные, вегетативные, исполнительные) нейроны —

передают импульсы от ЦНС к эффекторам (исполнительным органам).

Нейроглия со всех сторон окружает нейроны и сосставляет строму, в которой расположены более нежные нервные элементы. Клеток нейроглиив 10 раз больше, чем нейронов, и они размножаются Нейроглия составляет большую часть объёма головного мозга, от 60 до 90%всей его массы. Она выполняет в нервной ткани опорную, разграничительную, трофическую, секреторную и защитную функции.

3. Нервные волокна — это отростки (аксоны и дендриты) нервных клеток, обычно покрытые оболочками. Совокупность нервных волокон, заключенных в общую соединительнотканную оболочку, принято называть нервом.Основным функциональным свойством нервных волокон является проводимость, ᴛ.ᴇ. проведение возбуждения. Учитывая зависимость отстроения нервные волокна делятся на миелиновые (мякотные) и безмиелиновые (безмякотные). Через промежутки равной длины (от 0,2 до 1-2 мм) миелиновая оболочка прерывается перехватами Л.Ранвье. Безмиелиновые нервные волокна не имеют миелиновой оболочки и покрыты только леммоцитами (шванновскими клетками).Эти морфологические особенности оказывают существенное влияние на скорость проведения возбуждения по нервному волокну. В миелиновых волокнах возбуждение передается сальтаторно (скачкообразно, прыжками) от одного перехвата к другому с большой скоростью, достигающей 80-120 м/с. В безмиелиновых волокнах скорость передачи возбуждения составляет только 0,5-10 м/с, так как волна деполяризации мембраны идет по всей плазмолемме, не прерываясь. Нервные волокна, как и сама нервная и мышечная ткань, обладают следующими физиологическими свойствами: возбудимостью, проводимостью, рефрактерностью (абсолютной и относительной) и лабильностью.

Возбудимость — способность нервного волокна отвечать на действие

раздражителя изменением физиологических свойств и возникновением

процесса возбуждения.Проводимостью принято называть способность волокна проводить возбуждение.Рефрактерность — это временное снижение возбудимости ткани, возникающее после ее возбуждения. Она должна быть абсолютной, когда

наблэдается полное снижение возбудимости ткани, наступающее сразу после ее возбуждения, и относительной, когда через неĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ время возбудимость начинает восстанавливаться. Лабильность, или функциональная подвижность, — способность живой ткани возбуждаться в единицу времени определенное число раз.

Проведение возбуждения по нервному волокну подчиняется трем основным законам.

1) Закон анатомической и физиологической непрерывности гласит, что проведение возбуждения возможно лишь при условии анатомической и физиологической непрерывности нервных волокон.

2) Закон двустороннего проведения возбуждения: при нанесении раздражения на а нервное волокно возбуждение распространяется по нему в обе стороны, ᴛ.ᴇ. центробежно и центростремительно.

3) Закон изолированного проведения возбуждения: возбуждение идущее по одному волокну, не передается на соседнее и оказывает действие только на те клетки, на которых это волокно оканчивается.

4.Синапсом (греч. synaps — соединение, связь) принято называть функциональное

соединение между пресинаптическим окончанием аксона и мембраной постсинаптической клетки. Термин ʼʼсинапсʼʼ был введен в 1897 физиологом Ч.Шеррингтоном. В любом синапсе различают три основные части: пресинаптическую мембрану, синаптическую щель и постсинаптическую мембрану.

referatwork.ru

Мышечная и нервные ткани животных

У животных, как и у растений, также есть особые ткани, характерные только для них. Это мышечная и нервная ткани.

Мышечные ткани

Движение животных, перемещение крови по сосудам, пищи в кишечнике, осуществление вдоха и выдоха и многие другие процессы невозможны без участия мышечной ткани. Мышечная ткань подразделяется на поперечно-полосатую и гладкую.

Поперечно-полосатая мышечная ткань состоит из вытянутых волокон. Каждое волокно содержит много ядер и имеет поперечную исчерченность за счет чередования темных и светлых полос. Волокна соединяются в пучки разного размера, образуя скелетные мышцы, прикрепленные к костям.

Каждое волокно может сокращаться. При одновременном сокращении волокон в пучках происходит сокращение всей мышцы. Поперечно-полосатые мышцы сокращаются быстро и быстро утомляются. Человек может управлять их работой, поэтому скелетную мускулатуру называют произвольной. Есть особая поперечно-полосатая мышечная ткань — сердечная.

Гладкая мышечная ткань состоит из вытянутых одноядерных клеток и не имеет поперечной исчерченность. Она выстилает стенки внутренних органов и кровеносных сосудов. Гладкие мышцы сокращаются медленно и медленно утомляются. Гладкая мускулатура (как и сердечная) называется непроизвольной, так как работает независимо от воли человека.

Мышечная ткань возникла в процессе исторического развития многоклеточных организмов на более поздних его стадиях. Ее появление связано с потребностью организмов в передвижении для поиска пищи, благоприятных условий обитания и спасения от врагов. По своему происхождению и функциям мышечная ткань тесно связана с нервной.

Нервная ткань

Другая характерная только для животных ткань — нервная. Ею образованы головной и спинной мозг и отходящие от них нервы. Она представлена нервными клетками — нейронами, состоящими из тела с ядром и коротких и длинных отростков.

Главные свойства нервной ткани — возбудимость и проводимость. Короткие отростки нервных клеток пронизывают различные части тела животных (кожу, мышцы, органы пищеварения). Они испытывают раздражение различными веществами и физическими факторами (пищей, высокой или низкой температурой) и возбуждаются. От коротких отростков возбуждение передается к телу клетки, далее по длинным отросткам — в мозг, а от него — ответное возбуждение к той части тела, которая получила раздражение.

ebiology.ru

Мышечные и нервная ткани — часть 3

Различают возбуждающие синапы, в них медиаторами являются ацетил-холин, норадреналин, глутамат, аспартат; и тормозные синапсы, которые содержат тормозные медиаторы — дофамин, ГАМК.

Эффекторные синапсы передают команду на рабочие клетки, и они подразделяютс на двигательные синапсы, которые передают информацию на скелетные мышечные волокна, и секреторные, которые передают информацию на другие рабочие клетки.

Нервно-мышечный синапс

В нем терминальый отдел аксона образует пресинаптическую часть, которая содержит медиатор ацетил-холин и углубляется в прилежащий участок скелетного мышечного волокна, который образуется постсинаптическую часть. Здесь отсутствуют миофибриллы и концентрируют ядра и митохондрии. При раздражении этого синапса, ацетил-холин выделяется в синаптическую щель, вызывает возбуждение цитолеммы мышечного волокна, которое распространяется по всему волокну, по Т-трубочкам и запускает мышечное сокращение.

Регенерация

В ответ на повреждение при сохранении тела нейрона, в нем усиливаются обменные процессы, что приводит к внутриклеточной регенерации, к росту новых отростков, образованию новых синапсов и восстановлению нейронных цепей, рефлекторных дуг. Восстановление отростка идет со скоростью 1-2 мм в сутки. В ответ на повреждение нервного волокна усиливается внутриклеточная регенерация в теле нейрона. В центральный отросток усиленно поступает пластический материал, образуется колба роста. В периферическом участке осевой цилиндр погибает, глиальная оболочка распадается, но не погибает. Часть леммоцитов разрушается, а часть проллиферирует и выстраивается цепочкой, формируя тяж, куда внедряется растущий центральный отросток, и вокруг него образуется глиальная оболочка и формируется миелиновое волокно. Регенерации препятствуют воспаления и формирование соединительно-тканного рубца.

Литература:

1. Гистология. Под редакцией Ю.И. Афанасьевой, Н.А. Юриной. М.:

«Медицина», 1999 г.

2. Р. Эккерт, Д. Рендел, Дж. Огастин «Физиология животных» – 1 т. М.:

«Мир», 1981 г.

3. К.П. Рябов «Гистология с основами эмбриологии» Минск: «Высшая школа», 1990 г.

4. Гистология. Под редакцией Улумбекова, проф. Ю.А. Челышева. М.: 1998 г.

5. Гистология. Под редакцией В.Г. Елисеева. М.: «Медицина», 1983 г.

mirznanii.com