Связь уголовного права с другими науками – ВЗАИМОСВЯЗЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА С ДРУГИМИ НАУКАМИ Уголовное

Уголовное право “общая часть”

I. Общие положения

Вопрос 1. Предмет, метод и взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права

1. Предмет уголовного права

Метод уголовного права

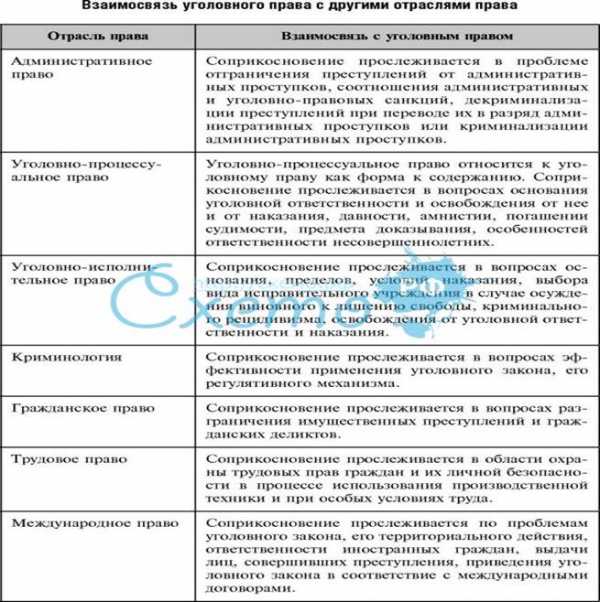

Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права

1.Уголовное право имеет свой собственный предмет правового регулирования, то есть тот круг общественных отношений, который только оно охраняет и регулирует.

Уголовное право — это совокупность юридических норм, установленных высшими органами власти, предметом которой являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления.

Нормы уголовного права определяют, какие деяния признаются общественно опасными (преступлениями), устанавливают меры наказания за их совершение и условия их назначения, а также порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания.

2.Метод правового регулирования — это совокупность определенных правовых средств и способов, при помощи которых отрасль права воздействует на общественные отношения, являющиеся ее предметом.

Метод уголовного права специфичен, поскольку определяется в первую очередь предметом уголовного права. Он заключается в установлении преступности деяния, уголовных запретов (санкций) за их совершение и порядка назначения наказания.

Таким образом, методом уголовного права является запрет, поскольку нормы данной отрасли права запрещают под угрозой уголовного наказания совершать общественно опасные деяния. Данный метод можно еще назвать властным (авторитарным), так как правоотношения в уголовном праве возникают и регулируются по воле лишь одного субъекта — государства.

Приведенные выше положения позволяют сделать вывод о наличии в науке самостоятельного уголовно-правового метода.

Метод уголовного права необходимо отличать от методов науки уголовного права.

3. Уголовное право взаимодействует с другими отраслями российского права и в частности, с конституционным правом. Такая связь обусловлена в первую очередь тем, что юридической основой действующего уголовного законодательства является Конституция РФ. В ст. 1 УК РФ говорится, что «настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации».

Многие положения, которые закреплены в Конституции, нашли свое более полное развитие и конкретизацию именно в статьях УК РФ. Особенно тесно уголовное право связано с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. Поскольку у этих отраслей единая задача — борьба с преступностью, хотя разные предметы и методы: уголовно-процессуальное право регулирует деятельность правоохранительных органов по возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел, то есть данная отрасль права позволяет на практике реализовать те положения, которые устанавливает уголовное право. Уголовно-исполнительное право имеет предметом своего регулирования отношения, возникающие в связи с исполнением назначенного судом наказания.

Вопрос 2. Наука уголовного права

1. Предмет науки уголовного права

Методы науки уголовного права

Источники науки уголовного права

1.Наука уголовного права — это совокупность, система существующих в данное время знаний и представлений об уголовном праве и его основных понятиях.

В отличие от отрасли уголовного права, предметом которой являются уголовно-правовые отношения, предмет науки уголовного права составляет изучение самого уголовного права в неразрывной связи с практикой его применения. Поэтому предметом науки уголовного права являются, прежде всего, уголовно-правовые нормы, то есть действующее уголовное законодательство.

Однако предмет науки уголовного права шире, чем предмет уголовного права как отрасли, так как в него входят также изучение истории развития уголовного права и законодательства, а также исследование перспектив развития и совершенствования уголовного права. Так, последним достижением науки уголовного права являются разработка и принятие нового Уголовного кодекса РФ.

В предмет науки уголовного права входит также анализ зарубежного уголовного законодательства, его места в системе международного права и взаимодействия с российским уголовным правом.

2. Наука уголовного права использует ряд методов.

Сравнительно-правовой метод заключается в сопоставлении, сравнении однотипных правовых институтов уголовного права различных государств мира. Данный метод позволяет использовать достоинства зарубежного уголовного законодательства, найти оптимальные пути решения проблем, сближает уголовное законодательство различных стран, расширяет кругозор исследователя.

Диалектический метод заключается в том, что при проведении уголовно-правового исследования используются основные законы и понятия философии.

Этот метод применяется при установлении и исследовании таких основополагающих понятий уголовного права, как причинная связь, необходимость и случайность, сознание и воля, причина и следствие и др. Исторический метод предполагает изучение уголовного права и его институтов в их историческом, временном развитии.

Данный метод позволяет учесть те достижения и опыт, которые имелись на предыдущих этапах развития уголовного права и, в частности, в дореволюционном периоде. Например, новый УК РФ рассматривает убийство лишь как умышленное деяние, что соответствует традициям российского дореволюционного уголовного права. Таким образом, исторический метод обеспечивает преемственность в развитии уголовного законодательства. С другой стороны, он позволяет избежать имевшихся, в прошлом просчетов и недостатков.

Социологический метод дает возможность проанализировать уголовное законодательство, его институты с позиций их социальной обусловленности.

Этот метод позволяет учесть конкретную социально-политическую обстановку при разработке и совершенствовании уголовного законодательства

Статистический метод необходим для своевременного учета криминализации тех или иных явлений, а также закрепления соответствующего запрета и санкций за его нарушение в уголовном законе.

Вследствие этого в новом УК РФ появилось множество неизвестных до последнего времени составов преступлений.

Наука уголовного права имеет более разнообразные источники, чем отрасль уголовного права.

Источником науки уголовного права являются, в первую очередь, правовые акты, содержащие нормы уголовного права, то есть Конституция РФ и Уголовный кодекс РФ.

Важным источником науки уголовного права являются также труды ученых, специалистов, в которых исследуются проблемы уголовного законодательства, его история и перспективы.

Источником науки является также практика реализации и применения уголовного права. Любая научная теория, любой уголовный закон познается в первую очередь в реальных условиях его применения. Невозможны разработка и исследование проблем уголовного права без анализа практической деятельности по реализации» положений уголовного законодательства. Именно практика показывает как достоинства, так и недостатки существующих уголовно-правовых норм.

studfiles.net

1.Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права рф. Соотношение с другими отраслями права. Наука уголовного права.

Задачи определены в ч.1ст.2 УК «Задачами настоящего кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. » Функции УП: Охранительная функция. Является основной для уголовного права и выражается в защите нормального уклада общественной жизни от нарушения путем установления преступности конкретных деяний, применения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера за их совершение.

Предупредительная (профилактическая) функция. Выражается в создании препятствий для совершения преступлений путём установления уголовно-правового запрета, в поощрении законопослушных граждан к активному противодействию преступным деяниям, а преступников — к отказу от доведения начатых преступлений до конца, к восстановлению нарушенных их поступком благ и интересов. Выделяют общую превенцию (предупреждение совершения преступлений любыми лицами) и специальную превенцию (предупреждение повторного совершения преступлений лицами, которые ранее уже совершили преступление).

Воспитательная функция. Выражается в формировании у граждан уважения к охраняемым уголовным правом общественным отношениям, интересам и благам, нетерпимого отношения к правонарушениям.

Система УП РФ. Система — это определенный порядок размещения чего-либо целого. (из лекции) Уголовное законодательство РФ состоит из УК РФ. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в кодекс. УК РФ состоит из: 1.Общей и Особенной частей 2.Части включают в себя разделы.(по 6 разделов в каждой части) 3.Разделы наполнены главами.(всего 34 главы, в общей:15 в особенной:19) 4.Главы состоят из статей.(всего 360 статей) В общей части содержатся нормы, определяющие содержание основных понятий уголовного права («преступление», «наказание» и т. д.), общие для всех преступлений основания уголовной ответственности, перечень и содержание видов наказания, иных мер уголовно- правового характера и т. д. Нормы особенной части закрепляют признаки, присущие конкретным видам преступлений. Нормы общей и особенной частей уголовного права применяются, как правило, совместно. Содержащиеся в особенной части признаки конкретных преступлений дополняются имеющимися в общей части признаками, едиными для всех преступлений. Соотношение уголовного права с другими отраслями права: Наиболее тесно связано с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. Объединяет: задача борьбы с преступностью, нормы применяются на одном основании – совершение преступления. В УПП – предмет регулирования – отношения между государством и гражданином в связи с совершением преступления. В УИП – отношения, возникающие в связи с вступлением в законную силу приговора суда. В определённой степени УП связано с АП. Где предметом регулирования является отношения, возникающие с совершением административного правонарушения. Уголовное право взаимодействует с другими отраслями российского права и, в частности, с конституционным правом. Такая связь обусловлена в первую очередь тем, что юридической основой действующего уголовного законодательства является Конституция РФ. Многие положения, которые закреплены в Конституции, нашли свое более полное развитие и конкретизацию именно в статьях УК РФ. Ряд вопросов связан с международным правом. Отличие УП от других отраслей права:

УП охраняет существующие в обществе отношения, которые в подавляющем большинстве регулируются конституционным, гражданским, трудовым, административным, финансовым и др. отраслями права;

нормы УП содержат в основном только предписания и запреты и не относятся к категории регулятивных (управомачивающих) норм (кроме гл.8 «Обстоятельства исключающие преступность деяния» — необходимая оборона, крайняя необходимость и т.д.), в отличие от норм др. отраслей права, которые в большинстве содержат в себе дозволения, предписания и запреты.

Наука уголовного права. (из лекции) Наука УП – совокупность идей взглядов, убеждений, обеспечивающих толкование уголовного закона и правильность его применения. Наука представляется научными статьями, монографиями, учебниками и др. Наука основывается на уголовном законе, осуществляет его изучение, связь и взаимозависимость с другими отраслями права, показывает другие пути, перспективы развития и совершенствования уголовных норм, а также сообразность их дальнейшего использования.

studfiles.net

3. Наука уголовного права. Ее понятие содержание, значение. Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение и взаимосвязь со смежными науками.

Наука УП – совокупность идей взглядов, убеждений, обеспечивающих толкование уголовного закона и правильность его применения.

Наука представляется научными статьями, монографиями, учебниками и др.

Наука основывается на уголовном законе, осуществляет его изучение, связь и взаимозависимость с другими отраслями права, показывает другие пути, перспективы развития и совершенствования уголовных норм, а также сообразность их дальнейшего использования.

Методы науки УП:

Догматический

Социологический

Историко-правовой

Диалектический

Предмет науки уголовного права шире предмета уголовного права как отрасли права.

Основные задачи на современном этапе:

1. Разработка фундаментальных проблем теории УП, и на этой основе дальней шее совершенствование угол. законодательства.

2. Изучение эффективности угол. нак5азания, практики его исполнения.

3. Разработка рекомендаций по дальнейшему усовершенствованию угол. политики.

4. Исследование проблем социологии УП, в целях дальнейшего укрепления законности и правопорядка

5. Изучение проблем, связанных с освобождением от угол. от-ти и наказания,

6. Анализ проявлений организованных форм преступного поведения

7. Изучение субъекта преступления, опасного и особо опасного рецидива.

4. Принципы уголовного права рф.

Принципы УП- это основополагающие правовые положения, которые обязательны как при законотворческой, так и при правоприменительной деятельности.

Глава 1 ук рф раскрывает пять принципов российского уголовного права. К ним относятся: законность, равенство граждан перед законом, вина, справедливость, гуманизм.

Законность (ст. 3 УК РФ) предполагает привлечение к уголовной ответственности только за совершение общественно опасного деяния, прямо запрещенного уголовным законом. Это положение вытекает из содержания ст. 54 Конституции РФ, которая указывает, что «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением».

Важной составляющей принципа законности является отсутствие в уголовном праве аналогии закона. Применение норм, подобных имеющимся в кодексе, но не тождественных им, недопустимо.

Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ) — это неотвратимость ответственности и одинаковый подход к виновным независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Вместе с тем, это не исключает индивидуального подхода при назначении наказания. Так, наказания, связанные с привлечением к труду, такие как ограничение свободы и обязательные работы, не могут применяться к нетрудоспособным гражданам — инвалидам первой и второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста. Пожизненное лишение свободы не может применяться к женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.

Российское законодательство устанавливает особый порядок привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц государства, депутатов законодательных органов, судей. Это положение установлено для обеспечения независимости власти и защищенности этих лиц от провокаций и преследований политических противников.

Принцип вины (ст. 5 УК РФ) означает только личную ответственность человека, совершившего преступление. В каждом преступлении необходимо установить вину преступника. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда (так называемое объективное вменение) не допускается.

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) выражается в соответствии наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Этот принцип воспроизводит также конституционное положение о том, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.

Принцип гуманизма предполагает обеспечение безопасности человека. Перед наказанием не ставится цель причинения осужденному физических страданий или унижения его человеческого достоинства. Ярким проявлением гуманизма в последние годы является отмена смертной казни, а также наличие в уголовном законе таких институтов, как помилование, условно-досрочное освобождение, условное осуждение и т.д.

studfiles.net

Изучение взаимосвязи уголовного права с другими юридическими науками

(Гончаров Д. Ю.) («Российский следователь», 2011, N 14) Текст документа

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УГОЛОВНОГО ПРАВА С ДРУГИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ НАУКАМИ <*>

Д. Ю. ГОНЧАРОВ

——————————— <*> Goncharov D. Yu. The analyses of the connection of the criminal law with the other judicial subjects.

Гончаров Денис Юрьевич, доцент кафедры права Российского государственного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург), кандидат юридических наук, доцент.

Методика обучения уголовному праву включает в себя рассмотрение вопроса о взаимосвязи этой отрасли с другими отраслями права. В статье сформулированы направления теоретической разработки и практической реализации в законотворчестве, толковании и применении норм права межотраслевых взаимосвязей.

Ключевые слова: уголовное право, межотраслевые взаимосвязи, юридические науки.

The criminal law teaching methodic includes observation of the problem of this branch connection with the other judicial subjects. In the article are formulated the directions of the theoretical elaboration and practical realization in the law, interpretation and application the juridical norms cooperation of the intercommunication.

Key words: criminal law, interbranch connection, judicial subjects.

Внимание к проблеме межотраслевых связей уголовного права А. В. Наумовым признается в качестве положительной стороны современных научных работ [1, с. 137]. В. Н. Кудрявцев отмечал, что за последние десятилетия гуманитарные науки во всем мире стали комплексными и, по сути дела, междисциплинарными образованиями [2, с. 130]. Уголовное право, по мнению ученого, нуждается в знаниях, накопленных другими науками. Междисциплинарная систематика (в частности, взаимосвязь с другими отраслями права) Н. Ф. Кузнецовой включена в качестве одной из составляющих в предмет науки уголовного права [3, с. 133]. Наиболее остро наличие проблем межотраслевого взаимодействия уголовного права В. В. Лунеев видит в отсутствии «единых подходов, взаимопонимания» с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством [4, с. 41]. Системность российского права определяет комплексный подход к его изучению. Разумеется, в юридических вузах каждая отраслевая юридическая дисциплина преподается отдельно; при этом успешному изучению каждой отдельной отрасли права содействует предшествующее получение знаний по философии, теории и истории государства и права, другим общетеоретическим дисциплинам и «смежным» отраслям. Вместе с тем даже при таком условии в процессе обучения представляется целесообразным в начале каждого нового курса сравнительный анализ соотношения изучаемой дисциплины с другими — уже изученными и даже запланированными для изучения в будущем. Освоение дисциплин криминального цикла, как правило, начинается с уголовного права. В Российском государственном профессионально-педагогическом университете (г. Екатеринбург) данная отрасль российского права изучается студентами института социологии и права, в процессе ее преподавания задействован профессорско-преподавательский состав кафедры права. Первая тема Общей части уголовного права помимо базовых вопросов о понятии, предмете, методе, задачах, принципах, системе изучаемой дисциплины содержит и вопрос о взаимосвязи уголовного права с другими отраслями права и юридическими науками, не являющимися отраслями права. Это, безусловно, подчеркивает актуальность постоянного совершенствования форм и методов педагогической работы в направлении передачи знаний по фундаментальной, исходной теме. Попытаемся выяснить, с какими областями знаний и отраслями права взаимосвязано уголовное право и каков характер таких взаимосвязей. Прежде всего необходимо отметить, что уголовное право опирается на положения конституционного права. В ст. 54 Конституции РФ, в частности, предусмотрено, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Эти конституционные положения нашли непосредственное отражение в ст. ст. 9 и 10 УК РФ. В ст. 51 Конституции РФ провозглашается следующее. «1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания». Эти положения Конституции РФ нашли свое закрепление в примечании к ст. 308 УК РФ. В ч. 2 ст. 45 Конституции РФ говорится, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Этому корреспондируют ст. ст. 37 — 40 УК РФ о необходимой обороне, о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, о крайней необходимости и др. В ст. 13 Конституции сказано, что следующее. «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 4. Общественные объединения равны перед законом. 5. Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни». Эти конституционные положения конкретизированы и развиты в ст. ст. 208, 239, 280, 282, 282.1, 282.2 и др. УК РФ. Теперь перейдем к рассмотрению взаимосвязей уголовного и уголовно-процессуального права. Действующие Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы обнаружили некоторые противоречия друг другу. Это вызвано в том числе тем, что имеющиеся знания о взаимосвязях материального и процессуального законодательства при регулировании общественных отношений, возникающих в связи с совершением преступления, являются неполными [5, с. 5]. Для разрешения тех или иных юридических казусов необходимо овладеть знаниями в данной области. Таким образом, изучение вопросов взаимосвязей в праве имеет не только теоретическую ценность, но и практическую значимость. Применение уголовного права связано с определенными процедурными правилами: порядком привлечения к уголовной ответственности и возбуждения уголовного дела, предъявлением обвинения, избранием меры пресечения, вынесением приговора и т. д. Эти действия регулируются нормами уголовно-процессуального права. Уголовное право обусловливает многие нормы и институты Уголовно-процессуального кодекса. Нормы уголовно-процессуального права не могут противоречить нормам уголовного права, так как их основное назначение заключается в содействии или обеспечении реализации норм уголовного права. О взаимосвязи материального и процессуального уголовного права еще К. Маркс писал: «Если судебный процесс сводится к одной только бессодержательной форме, то такая пустая формальность не имеет никакой самостоятельной ценности… Судебный процесс и право так же тесно связаны друг с другом, как, например, формы растений связаны с растениями, а формы животных — с мясом и кровью животных» [6, с. 158]. И. Я. Козаченко подчеркивает: «Связь уголовного (материального) и уголовно-процессуального права подчинена диалектике соотношения содержания и формы. Уголовно-процессуальное право — это своеобразная форма установления виновности лица в совершенном преступлении» [7, с. 9]. В. П. Божьев и Е. А. Фролов представили связь уголовно-процессуального и уголовного материального права в следующем виде. Существование уголовного процесса обусловлено прежде всего необходимостью реализации норм уголовного права в форме их применения [8, с. 88]. Подход, согласно которому уголовный процесс в целом носит вторичный характер по отношению к материальному уголовному праву, считается преодоленным в юридической науке. Уголовно-процессуальные правоотношения неразрывно связаны с уголовно-правовыми и в конечном счете предназначены для их установления [9, с. 21]. Реализация положений уголовно-правовых норм происходит посредством уголовно-процессуального законодательства. Необходимо отметить то, что данные отрасли имеют общие, комплексные институты, к которым можно отнести институты частного обвинения, давности, амнистии и помилования, освобождения от уголовной ответственности и наказания. Взаимосвязи норм уголовного и уголовно-процессуального права проявляются и в их противоречивости. Приведем пример. Часть 7 ст. 316 УПК РФ содержит положение об обязанности назначения подсудимому, согласному с предъявленным ему обвинением, наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Данная норма опровергает положение ст. 3 УК РФ о том, что наказуемость деяния определяется только Уголовным кодексом. Порядок и условия исполнения (отбывания) назначенных наказаний регулируются нормами уголовно-исполнительного права. Кроме того, цели уголовного наказания находят свою дальнейшую реализацию в сфере действия норм уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное право исходит из норм и институтов уголовного права, поскольку основным его назначением является реализация норм уголовного права о мерах наказания, назначенных по приговору суда. Административное право, регулирующее ответственность за административные правонарушения, соприкасается с уголовным правом в проблематике разграничения преступлений и административных проступков, соотношения административных и уголовно-правовых санкций, декриминализации преступлений при переводе их в разряд административных проступков или, наоборот, криминализации административных проступков. Уголовное право использует положения административного права при построении некоторых своих норм и институтов. Например, наличие составов кражи, мошенничества, присвоения или растраты чужого имущества при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 и 4 ст. ст. 158, 159 и 160 УК РФ, невозможно определить без обращения к ст. 7.27 КоАП РФ, в которой определяются признаки мелкого хищения в качестве административного правонарушения. Положения Таможенного кодекса РФ имеют прямое отношение к решению вопроса о наличии состава контрабанды, наказуемой по ст. 188 УК РФ. Дискуссии о том, что же отличает преступления от административных правонарушений, ведутся давно. Казалось бы, законодатель их разграничил раз и навсегда, дав весьма четкие определения в статьях Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) и Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее — КоАП РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступление — это виновно совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Статья 2.1 КоАП РФ определяет административное правонарушение как противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Если проанализировать приведенные понятия, можно сделать вывод, что они весьма схожи. Определяя преступление, законодатель пользуется термином «деяние», которое употребляется как для обозначения действия (активной формы преступного поведения, выражающейся в движении), так и бездействия (пассивной формы преступного поведения, которая заключается в воздержании от какого-либо движения). Доказательством этого могут служить конкретные статьи УК РФ. Так, ст. 116 предполагает уголовную ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, а ст. 124 предусматривает уголовную ответственность за неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, т. е. к ответственности в данном случае будет привлечено лицо, которое должно было и могло совершить действие (по спасению больного), но не совершило его. Административное правонарушение также может быть выражено в форме действия или бездействия, о чем законодатель прямо указывает в дефиниции. В определении административного правонарушения сказано, что это противоправное действие (бездействие), но преступление также обладает таким признаком, как противоправность. «Уголовная противоправность — это запрещенность преступления соответствующей уголовно-правовой нормой под угрозой применения к виновному наказания» [10, с. 25]. Отличительными признаками уголовной противоправности являются виновность и наказуемость, которые могут рассматриваться и как самостоятельные признаки преступления. Наказуемость выражается в угрозе применения наказания при нарушении запрета совершать те или иные деяния, предусмотренные конкретной уголовно-правовой нормой. В санкциях фиксируется именно угроза применения наказания, а также возможность его применения. Угроза является свойством уголовной противоправности деяния. Не может считаться преступлением деяние, не предусмотренное уголовным законом. А вот в определении административного правонарушения сказано, что ответственность за их совершение предусматривается не только Кодексом, но и законами субъектов РФ. Так, Закон Свердловской области от 14 июня 2005 г. N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях» устанавливает административную ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами Свердловской области, а также муниципальными нормативно-правовыми актами. Говоря о наказаниях, необходимо заметить, что УК РФ предусматривает более строгие меры ответственности за нарушение норм, нежели КоАП РФ. Что касается виновности, то законодатель прямо указывает на этот признак как в определении преступления, так и в определении административного правонарушения. Разница заключается лишь в том, что виновность в уголовном праве носит личный характер, т. е. к уголовной ответственности может быть привлечено только физическое лицо, виновное в совершении конкретного преступления. В отношении юридических лиц действует принцип уголовной безответственности. В административном праве в качестве субъектов правонарушений могут выступать и физические, и юридические лица. В ч. 1 ст. 14 УК РФ указывается еще один признак уголовного преступления — общественная опасность, если же обратиться к ст. 2.1 КоАП РФ, которая дает определение понятию «административное правонарушение», можно увидеть, что законодатель лишил правонарушение такого признака, как общественная опасность. Продолжая анализ данных статей, можно сделать вывод о том, что законодатель четко указывает на общественную опасность как на единственный критерий, позволяющий отграничить административное правонарушение от уголовного преступления. Взаимосвязь уголовного права с гражданским правом. В условиях развития рыночных отношений в России все более тесной и одновременно непростой становится взаимосвязь уголовного и гражданского законодательства. Особенно это касается области разграничения имущественных преступлений и гражданских деликтов, имеющих, как правило, также имущественный характер. Исследование сравнительной эффективности уголовно-правовых имущественных санкций типа штрафа позволяет правильно обосновать границы уголовной и гражданской ответственности. Взаимодействие уголовного и предпринимательского права теснее всего происходит в регулировании ответственности за экономическую преступность: хищения, незаконные банковскую и предпринимательскую деятельность, незаконную торговлю и должностные преступления. Взаимосвязь уголовного права с экологическим правом. В УК РФ выделены в самостоятельную главу нормы об экологических преступлениях. Именно она более всего стыкуется с экологическим правом. Ее нормы, как правило, носят бланкетный характер, т. е. отсылают к другим отраслям права, которые предусматривают конкретные виды нарушений экологического правопорядка и производства промыслов. Взаимосвязь уголовного права с трудовым правом. С трудовым правом уголовное право соприкасается в области охраны трудовых прав граждан и их личной безопасности в процессе использования производственной техники и при особых условиях труда. Взаимосвязь уголовного права с международным правом. Взаимодействие уголовного и международного права более всего происходит по проблемам уголовного закона, особенно его территориального действия, ответственности иностранных граждан, выдачи лиц, совершивших преступления, приведения уголовного закона в соответствие с международными договорами, кодификации преступлений и преступлений международного характера — так называемые конвенционные нормы уголовного права [11, с. 7]. Взаимосвязь уголовного права с криминологией. Криминология изучает преступность, ее причины, личность преступника и предупреждение преступлений. Криминологическая информация о латентной преступности, таких показателях структуры преступности, как уровень преступности несовершеннолетних и рецидивной преступности, групповой, насильственной, связанной с незаконным оборотом оружия и наркотиков и др., позволяет измерить эффективность уголовного закона, его регулятивный механизм. Данные о личности преступника — социально-демографические, социально-ролевые и социально-психологические — позволяют наполнить статистически достоверным содержанием категорию уголовного права «личность преступника» как одно из оснований индивидуализации ответственности и наказания. Взаимосвязь уголовного права с правовой статистикой. Правовая статистика предоставляет уголовному праву данные как о преступности и личности преступников, так и о процессуальных особенностях правоприменительной практики, например о количестве отмененных приговоров, нераскрытых преступлений, что важно для оценки фактического состояния применения уголовного закона, определения истоков несоблюдения принципа неотвратимости уголовной ответственности за каждое совершенное преступление.

Литература

1. Наумов А. В. Открытое письмо профессора А. В. Наумова академику В. Н. Кудрявцеву // Уголовное право. 2006. N 4. 2. Кудрявцев В. Н. Науку уголовного права пора модернизировать // Уголовное право. 2006. N 5. 3. Кузнецова Н. Ф. Нужна ли модернизация уголовного права // Уголовное право. 2007. N 2. 4. Лунеев В. В. Проблемы юридических наук криминального цикла // Государство и право. 2007. N 5. 5. Гончаров Д. Ю. Взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального законодательства // Мир юстиции. 2004. N 8 — 9. 6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 1955. Т. 1. 7. Уголовное право. Общая часть / Под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой. М., 1999. 8. Божьев В. П., Фролов Е. А. Уголовно-правовые и процессуальные правоотношения // Советское государство и право. 1974. N 1. 9. Гончаров Д. Ю. Предметно-системные связи уголовного и уголовно-процессуального законодательства // Правоведение. 2005. N 2. —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева) включен в информационный банк согласно публикации — ИНФРА-М-НОРМА, 2000 (3-е издание, дополненное и измененное). —————————————————————— 10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1996. 11. Курс уголовного права / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 1: Общая часть.

——————————————————————

Название документа

center-bereg.ru

Система уголовного права. Назначение Общей части уголовного права, Соотношение уголовного права с другими отраслями права, науками, учебными дисциплинами — Уголовное право

1.5. Система уголовного права. Назначение Общей части уголовного права

Системе уголовного права как отрасли права в узком смысле соответствует система уголовного законодательства. В соответствии со ст. 1 УК система уголовного законодательства состоит из положений УК. Иные правовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность, должны быть включены в УК. Об этом же свидетельствует ст. 3 УК, раскрывающая принцип законности.

Уголовное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина состоит из Общей и Особенной частей.

В Общей части определяются структура, задачи, принципы, основания, пределы уголовной ответственности, обстоятельства, ее исключающие, система наказаний и порядок их назначения, основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, особенности уголовной ответственности несовершеннолетних лиц, а также применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния, конфискации имущества преступников и возмещения причиненного ими ущерба.

Таким образом, Общая часть уголовного права представляет совокупность правовых институтов, последовательно расположенных и связанных между собой. Общая часть формулирует основные положения уголовного права, раскрывает сущность и особенности уголовного закона, установления преступности и непреступности деяний, определения и назначения наказаний или иных принудительных мер за совершение общественно опасных деяний.

В Особенной части указывается, какие деяния (при каких условиях) могут быть признаны преступлениями и какие наказания в связи с этим могут быть назначены лицам, совершившим данные преступления. В отечественном уголовном праве Особенная часть в определенной последовательности (в зависимости от объекта преступного посягательства: интересы личности, общества, государства) включает в себя виды конкретных преступлений от убийства (см. ст. 105 УК) до нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (см. ст. 360 УК).

Все нормы Общей и Особенной частей состоят из диспозиций, кроме того, почти все нормы Особенной части имеют санкции (подробнее см. 3.3, 3.4).

1.6. Соотношение уголовного права с другими отраслями права, науками, учебными дисциплинами

Российское уголовное право основывается на Конституции и должно соответствовать положениям международного права.

Уголовное право граничит с рядом других отраслей права, в числе которых административное, военное, гражданское, налоговое, семейное, таможенное, трудовое, уголовно-исполнительное, экологическое право. Главное их отличие от уголовного права в предмете и методах правового регулирования, а также в характере и степени опасности негативного поведения субъекта правоотношения.

Нормы уголовного права имеют непосредственную связь с нормами морали и нравственности, поскольку уголовное право вышло из этих норм и основывается на них. Усматривается такая связь и с положениями церковного права.

Уголовное право как наука и учебная дисциплина непосредственно связано не только с аналогичными указанным отраслям законодательства правовыми дисциплинами, но и с рядом других наук и учебных дисциплин, в первую очередь с криминологией, которая выделена в самостоятельную науку, а как учебный курс введена в программы юридических вузов и факультетов в 1963-1964 учебном году.

Также неразрывна связь уголовного права с историей/теорией государства и права, криминалистикой, лингвистикой, судебной бухгалтерией, судебной медициной, судебной психиатрией, философией, юридической психологией и т.д.

Уголовное право вошло в систему отечественного права как часть публичного права, как отрасль материального права. Оно является своеобразной оболочкой для уголовного процесса и уголовно-исполнительного права, регулирующих соответственно процессуальные вопросы предварительного расследования, судебного разбирательства предусмотренного уголовным законом деяния и исполнения назначенного за преступное деяние наказания.

Между тем единое уголовное право может иметь свое материальное и формальное выражение. На этом настаивали российские правоведы в XIX в. (С. Будзинский, Л. Е. Владимиров, В. Д. Спасович и др.). Эту позицию твердо заняли советские и российские ученые в XX-XXI вв. (В. П. Божьев, п. Д. Перлов, В. Т. Томин и др.).

geum.ru

Межотраслевые связи науки уголовного права — Мегаобучалка

Уголовное право как отрасль российского законодательства исчерпывается Уголовным кодексом РФ. Этот принцип закреплен в ч. 1 ст. 1 УК РФ 1996 г. Никакие уголовные законы, устанавливающие уголовную ответственность, не могут действовать вне рамок УК, параллельно с ним и подлежат обязательному включению в его текст.

Существование норм, отсылающих к нормам других отраслей права (о преступлениях в сфере экономической деятельности, об экологических преступлениях, о нарушениях специальных правил безопасности и т. п.), не колеблет этого принципа. Нормы других отраслей права, будучи включенными в уголовно-правовую норму, становятся ее составной частью.

Уголовное право взаимодействует с другими отраслями российского права. Наиболее тесна его связь с уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным и административным правом.

Уголовно-процессуальное право представляет собой совокупность норм, определяющих порядок и формы деятельности органа дознания, следователя, прокурора и суда при расследовании преступлений, разбирательстве уголовных дел в судах и обжаловании решений судов по таким делам. Соотношение уголовного и уголовно-процессуального права проявляется, в первую очередь, в том, что уголовное право определяет те правовые категории, которые составляют предмет доказывания в уголовном процессе. Так, например, согласно ст. 68 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (далее УПК РСФСР) при производстве дознания, предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела в суде подлежит доказыванию виновность обвиняемого в совершении преступления. Формы вины определяются в уголовном праве, в частности в ст. ст. 24-26 УК РФ 1996 г.

В уголовном праве определены и основания для освобождения от уголовной ответственности и наказания, а в уголовно-процессуальном праве — порядок такого освобождения. К примеру, ст. 75 УК РФ устанавливает основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица. К таким основаниям относятся: совершение преступления, относящегося к категории деяний небольшой тяжести, впервые, добровольная явка с повинной, способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба или заглаживание вреда, причиненного в результате преступления, иным образом. Этой уголовно-правовой норме соответствует норма уголовно-процессуального права, закрепленная в ст. 7 УПК РСФСР, согласно которой суд, прокурор, а также следователь или орган дознания с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении такого лица. При этом в уголовно-процессуальном праве предусмотрены определенные гарантии прав лиц, освобождаемых от уголовной ответственности по указанным основаниям. Так, до прекращения уголовного дела лицу должно быть разъяснено его право возражать против прекращения уголовного дела. Лицо, считая себя невиновным, может требовать рассмотрения его дела судом и добиваться вынесения оправдательного приговора. Таким образом, если уголовное право определяет содержание правоотношений, то уголовный процесс — форму.

Наиболее тесное взаимодействие уголовного права и уголовного процесса проявляется в вопросах основания уголовной ответственности, предмета доказывания по уголовному делу, давности, амнистии, помилования, ответственности несовершеннолетних лиц.

Уголовно-исполнительное право устанавливает порядок исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных в УК РФ, порядок освобождения от наказания и в этой части непосредственно взаимодействует с уголовным правом. Так, например, в уголовном праве установлено такое наказание, как конфискация имущества (ст. 52 УК РФ), однако перечень предметов, не подлежащих безвозмездному изъятию в собственность государства, следует искать в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее УИК РФ). В УИК РФ определены также порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества осужденного (ст. 62), действия судебного исполнителя по исполнению такого приговора (ст. 64), обязанности третьих лиц в отношении имущества, подлежащего конфискации (ст. 65) и т. д.

Административное право близко уголовному по задачам, поскольку и то, и другое во главу угла ставят охрану прав и свобод личности, имущественных отношений и интересов государства. Помимо этого, можно отметить сходство в методах воздействия на общественные отношения, поскольку и административное, и уголовное право, в первую очередь, используют юридическую ответственность в качестве такого средства воздействия.

Следует сказать и о «смежных» составах, ответственность за которые предусмотрена в административном и уголовном праве. Так, например, в административном праве существует состав мелкого хулиганства, предусмотренный ст. 158 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях (далее КобАПН РСФСР), в то же время уголовному праву известен состав хулиганства (ст. 213 УК РФ). Соотношение этих деяний можно установить, обратившись к текстам двух кодексов. Мелкое хулиганство представляет собой нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Уголовно наказуемое хулиганство состоит в грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, сопровождающемся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. К «смежным» составам, требующим разграничения, относятся также приобретение или хранение наркотических средств, нарушение действующих на транспорте правил безопасности, жестокое обращение с животными, обман потребителей, самоуправство и др.

Принятие УК РФ 1996 г., в текст которого были включены ранее неизвестные составы преступлений, поставило проблему соотношения отдельных норм уголовного права с нормами гражданского, финансового, налогового, таможенного права и других отраслей. К примеру, преступлением в сфере экономической деятельности признается уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды (ст. 198 УК РФ). В то же время подобное деяние предусмотрено в качестве налогового правонарушения в новом Налоговом кодексе РФ (далее НК РФ), первая часть которого принята в 1998 г.Согласно ст. 106 НК РФ, налоговым правонарушением признается виновно совершенное, противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и их представителей. К налоговым правонарушениям, в частности, отнесены нарушение срока предоставления налоговой декларации (ст. 119 НК РФ), неуплата или неполная уплата сумм налога (ст. 122 НК РФ) и др. Разграничение собственно налогового правонарушения и налогового преступления проводится с учетом такого критерия, как сумма неуплаченного налога. Уголовная ответственность наступает при условии неуплаты налога в крупном размере, каковым является сумма, превышающая двести минимальных размеров оплаты труда (см. примечание к ст. 198 УК РФ). При этом для привлечения лица к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога требуется обращение к нормам налогового права, поскольку в уголовном праве не определяются понятие налога, порядок и сроки его уплаты и т. п. В этой части можно говорить о взаимодействии уголовного и налогового права.

Обращение к нормам гражданского права необходимо при квалификации воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, незаконного и лжепредпринимательства, незаконного использования товарного знака, заведомо ложной рекламы и др.

Уголовно-правовая наука представляет собой область знаний об уголовно-правовых явлениях (уголовном законе, преступлении, наказании, иных мерах уголовно-правового характера и т. д.), об истории уголовного права, тенденциях его развития, путях совершенствования, о зарубежном и международном уголовном праве.

Наука уголовного права использует самые разные методы познания уголовно-правовых явлений:

1. диалектический

2. историко-сравнительный

3. социологический

4. системно-сравнительный

5. сравнительно-правовой и другие.

Уголовно-правовая наука непосредственным образом взаимодействует с криминологией и уголовно-правовой статистикой.

Криминология — это социолого-правовая наука, изучающая преступность и ее показатели, личность преступника, причины и условия преступности, механизм преступного поведения, вырабатывающая рекомендации, направленные на сдерживание и сокращение преступности как социального явления и предлагающая меры по профилактике (предупреждению) преступлений на общем, специальном и индивидуальном уровнях. Полученные данные используются в уголовном праве. Криминологические исследования позволяют законодателю, осуществляющему уголовную политику, принимать обоснованные решения при криминализации и декриминализации деяний.

Уголовно-правовая статистика предоставляет уголовному праву статистический материал о преступности, ее структуре, личности преступника и других явлениях, что также позволяет оценить эффективность уголовного закона и действенность уголовной политики.

Уголовное право является также учебной дисциплиной, изучаемой в юридических вузах и на юридических факультетах университетов (институтов).

megaobuchalka.ru

Изучение взаимосвязи уголовного права с другими юридическими науками // Юридический справочник «JUS»

Методика обучения уголовному праву включает в себя рассмотрение вопроса о взаимосвязи этой отрасли с другими отраслями права. В статье сформулированы направления теоретической разработки и практической реализации в законотворчестве, толковании и применении норм права межотраслевых взаимосвязей.

Внимание к проблеме межотраслевых связей уголовного права А.В. Наумовым признается в качестве положительной стороны современных научных работ [1, с. 137]. В.Н. Кудрявцев отмечал, что за последние десятилетия гуманитарные науки во всем мире стали комплексными и, по сути дела, междисциплинарными образованиями [2, с. 130]. Уголовное право, по мнению ученого, нуждается в знаниях, накопленных другими науками. Междисциплинарная систематика (в частности, взаимосвязь с другими отраслями права) Н.Ф. Кузнецовой включена в качестве одной из составляющих в предмет науки уголовного права [3, с. 133]. Наиболее остро наличие проблем межотраслевого взаимодействия уголовного права В.В. Лунеев видит в отсутствии «единых подходов, взаимопонимания» с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством [4, с. 41].

Системность российского права определяет комплексный подход к его изучению. Разумеется, в юридических вузах каждая отраслевая юридическая дисциплина преподается отдельно; при этом успешному изучению каждой отдельной отрасли права содействует предшествующее получение знаний по философии, теории и истории государства и права, другим общетеоретическим дисциплинам и «смежным» отраслям. Вместе с тем даже при таком условии в процессе обучения представляется целесообразным в начале каждого нового курса сравнительный анализ соотношения изучаемой дисциплины с другими — уже изученными и даже запланированными для изучения в будущем.

Освоение дисциплин криминального цикла, как правило, начинается с уголовного права. В Российском государственном профессионально-педагогическом университете (г. Екатеринбург) данная отрасль российского права изучается студентами института социологии и права, в процессе ее преподавания задействован профессорско-преподавательский состав кафедры права. Первая тема Общей части уголовного права помимо базовых вопросов о понятии, предмете, методе, задачах, принципах, системе изучаемой дисциплины содержит и вопрос о взаимосвязи уголовного права с другими отраслями права и юридическими науками, не являющимися отраслями права.

Это, безусловно, подчеркивает актуальность постоянного совершенствования форм и методов педагогической работы в направлении передачи знаний по фундаментальной, исходной теме.

Попытаемся выяснить, с какими областями знаний и отраслями права взаимосвязано уголовное право и каков характер таких взаимосвязей.

Прежде всего необходимо отметить, что уголовное право опирается на положения конституционного права. В ст. 54 Конституции РФ, в частности, предусмотрено, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Эти конституционные положения нашли непосредственное отражение в ст. ст. 9 и 10 УК РФ.

В ст. 51 Конституции РФ провозглашается следующее.

«1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания».

Эти положения Конституции РФ нашли свое закрепление в примечании к ст. 308 УК РФ.

В ч. 2 ст. 45 Конституции РФ говорится, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Этому корреспондируют ст. ст. 37 — 40 УК РФ о необходимой обороне, о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, о крайней необходимости и др.

В ст. 13 Конституции сказано, что следующее.

«1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед законом.

5. Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».

Эти конституционные положения конкретизированы и развиты в ст. ст. 208, 239, 280, 282, 282.1, 282.2 и др. УК РФ.

Теперь перейдем к рассмотрению взаимосвязей уголовного и уголовно-процессуального права.

Действующие Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы обнаружили некоторые противоречия друг другу. Это вызвано в том числе тем, что имеющиеся знания о взаимосвязях материального и процессуального законодательства при регулировании общественных отношений, возникающих в связи с совершением преступления, являются неполными [5, с. 5].

Для разрешения тех или иных юридических казусов необходимо овладеть знаниями в данной области. Таким образом, изучение вопросов взаимосвязей в праве имеет не только теоретическую ценность, но и практическую значимость.

Применение уголовного права связано с определенными процедурными правилами: порядком привлечения к уголовной ответственности и возбуждения уголовного дела, предъявлением обвинения, избранием меры пресечения, вынесением приговора и т.д. Эти действия регулируются нормами уголовно-процессуального права. Уголовное право обусловливает многие нормы и институты Уголовно-процессуального кодекса. Нормы уголовно-процессуального права не могут противоречить нормам уголовного права, так как их основное назначение заключается в содействии или обеспечении реализации норм уголовного права.

О взаимосвязи материального и процессуального уголовного права еще К. Маркс писал: «Если судебный процесс сводится к одной только бессодержательной форме, то такая пустая формальность не имеет никакой самостоятельной ценности… Судебный процесс и право так же тесно связаны друг с другом, как, например, формы растений связаны с растениями, а формы животных — с мясом и кровью животных» [6, с. 158].

И.Я. Козаченко подчеркивает: «Связь уголовного (материального) и уголовно-процессуального права подчинена диалектике соотношения содержания и формы. Уголовно-процессуальное право — это своеобразная форма установления виновности лица в совершенном преступлении» [7, с. 9].

В.П. Божьев и Е.А. Фролов представили связь уголовно-процессуального и уголовного материального права в следующем виде. Существование уголовного процесса обусловлено прежде всего необходимостью реализации норм уголовного права в форме их применения [8, с. 88].

Подход, согласно которому уголовный процесс в целом носит вторичный характер по отношению к материальному уголовному праву, считается преодоленным в юридической науке. Уголовно-процессуальные правоотношения неразрывно связаны с уголовно-правовыми и в конечном счете предназначены для их установления [9, с. 21].

Реализация положений уголовно-правовых норм происходит посредством уголовно-процессуального законодательства.

Необходимо отметить то, что данные отрасли имеют общие, комплексные институты, к которым можно отнести институты частного обвинения, давности, амнистии и помилования, освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Взаимосвязи норм уголовного и уголовно-процессуального права проявляются и в их противоречивости. Приведем пример. Часть 7 ст. 316 УПК РФ содержит положение об обязанности назначения подсудимому, согласному с предъявленным ему обвинением, наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Данная норма опровергает положение ст. 3 УК РФ о том, что наказуемость деяния определяется только Уголовным кодексом.

Порядок и условия исполнения (отбывания) назначенных наказаний регулируются нормами уголовно-исполнительного права. Кроме того, цели уголовного наказания находят свою дальнейшую реализацию в сфере действия норм уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное право исходит из норм и институтов уголовного права, поскольку основным его назначением является реализация норм уголовного права о мерах наказания, назначенных по приговору суда.

jus.pw