Создание московского княжества – —

МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО • Большая российская энциклопедия

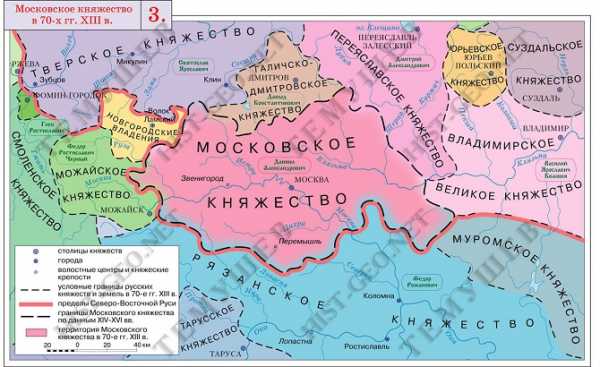

МОСКО́ВСКОЕ ВЕЛИ́КОЕ КНЯ́ЖЕСТВО (до 14 в. Московское княжество), гос. образование в Сев.-Вост. Руси в 1263–1478. Выделено в 1263 по завещанию вел. кн. владимирского Александра Ярославича Невского из состава Владимирского великого княжества его младшему сыну кн. Даниилу Александровичу. Первоначально включало земли в среднем течении р. Москва. Столица княжества – Москва была единственным городом нового политич. образования.

Вплоть до 1271 Моск. кн-вом при малолетнем кн. Данииле Александровиче управляли наместники (тиуны) его дяди – вел. кн. владимирского Ярослава Ярославича. В 1271 Даниилу Александровичу исполнилось 10 лет, и он имел право княжить сам, но на первых порах его, вероятно, опекала мать, дочь полоцкого кн. Брячислава. Самостоятельно Даниил Александрович начал действовать с 1282, когда вместе с тверским кн. Святославом Ярославичем и новгородцами предпринял поход на Переяславль (Залесский). Ограниченные ресурсы Моск. кн-ва не позволяли Даниилу Александровичу предпринимать широкомасштабные самостоят. политич. акции. Однако к кон. 13 в. Моск. кн-во усилилось, т. к. сюда стекалось население из опустошаемого ордынцами (см. в ст. Ордынские набеги 13–15 вв.) центра Суздальщины, а также из зап.-рус. княжеств, постепенно переходивших под контроль Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ). В 1300 Даниил Александрович напал на Рязанское кн-во и пленил рязанского кн. Константина Романовича; в результате к Моск. кн-ву была присоединена Коломна с её волостями, что позволило моск. князьям контролировать нижнее течение р. Москва и часть течения Оки от устья Нары до устья Москвы. Умерший в 1302 бездетным переяславский кн. Иван Дмитриевич завещал свои владения моск. князю, однако по существовавшим ещё с домонгольского времени правилам выморочные княжества отходили к старшему из князей – вел. кн. владимирскому. Опираясь на это правило, вел. кн. владимирский Андрей Александрович отправил в Переяславль своих наместников, которые были изгнаны моск. князем, занявшим Переяславль (моск. князья удерживали его до кон. 1305).

В 1310–20-х гг. осн. внешнеполитич. направлением деятельности моск. князей стала борьба за великокняжеский стол с тверскими князьями. В 1317 Юрию Даниловичу удалось получить у хана Узбека ярлык на вел. кн-во Владимирское, затем вел. князь способствовал казни Михаила Ярославича в Орде (1318). Однако уже в 1322 Юрий Данилович был смещён с вел. княжения, которое занял тверской кн. Дмитрий Михайлович, убивший в 1325 своего соперника в Орде. К этому моменту из моск. Рюриковичей в живых остались лишь Иван I Данилович, занявший моск. стол, и его сыновья. С 1325 Москва становится местопребыванием митрополитов Киевских и всея Руси, первым из них из Владимира переехал митр. Пётр. В 1325–39 моск. князь установил контроль (т. н. купли Ивана Калиты) над Сретенской половиной Ростовского кн-ва, Белозерским княжеством, Галицким (Галичским) кн-вом и Угличским княжеством, а также Бежецким Верхом, принадлежавшим Новгородской республике. Несмотря на то, что власть моск. князя на этих территориях носила врем. характер, «купли» способствовали обогащению и усилению Моск. кн-ва. Иван I Данилович продолжил борьбу с тверскими князьями, оказал помощь хану Узбеку в подавлении Тверского восстания 1327. В 1328 моск. князь получил в управление половину Владимирского вел. кн-ва (с 1332 – всё целиком).

За неск. месяцев до смерти (31.3.1340) Иван I Данилович составил духовную грамоту (завещание), по которой разделил Моск. кн-во и приобретённые за его пределами сёла между 4 наследниками. Старший сын Семён Иванович получил города Можайск и Коломну (т. е. все города княжества, кроме столицы) и ок. 40 волостей и сёл. Второй сын – Иван (будущий Иван II Иванович) унаследовал 23 волости и села, третий сын – Андрей Иванович – 21, а вторая жена Ивана I Даниловича Ульяна получила в пожизненное пользование 26 волостей и сёл. Москва с прилегающей к ней округой (в радиусе от 40 до 70 км) считалась общим достоянием моск. Рюриковичей. В округе располагались сёла князей и княгинь, а в самой Москве они имели право суда и сбора дани, однако в разл. пропорциях. Преимущество здесь принадлежало старшему брату, который имел исключит. право судить по тяжёлым уголовным преступлениям (убийство, разбой, воровство с поличным) всех жителей Москвы и округи, а по др. делам – жителей Москвы и приезжих, а также собирать ордынский выход. Торговые и натуральные налоги, взимавшиеся только в Москве («городские волости»), делились между членами династии, но б. ч. отходила моск. князю.

Такое распределение функций и владений (старший сын получил почти столько же земель, не считая городов, сколько два его младших брата вместе взятые) обеспечивало политич. и экономич. верховенство в Моск. кн-ве старшего из братьев и, наряду с этим, существование внутри княжества владений князей удельных – младших представителей моск. Рюриковичей. Удельная система просуществовала в Моск. кн-ве до его трансформации в Рус. гос-во (1478) и ещё более 100 лет в рамках последнего. Её осн. чертами были сохранность владений, самостоятельность удельных князей в управлении ими и право передачи по наследству. Моск. князь возглавлял войска княжества и руководил внешней политикой: удельные князья не имели права вести войны и заключать союзы, однако моск. князь мог действовать только при согласии удельных князей. Участие в войнах удельных князей оплачивалось: 1) денежными средствами; 2) выделением удельным князьям части завоёванных территорий; 3) испомещением бояр и слуг удельных князей на землях моск. князя. При этом приращения к владениям, достигнутые путём завоевания, покупки или дарения от др. лиц, рассматривались как частное приобретение и в общее пользование моск. Рюриковичей не поступали.

В правление Семёна Ивановича (1340–1353), получившего в 1340 от хана Узбека ярлык и на Владимирское вел. кн-во, Моск. кн-во продолжало расширяться: в 1340-х гг. вел. князь приобрёл у новосильского кн. Семёна Александровича волость Заберегу (названа по р. Берега, правому притоку р. Протва), а его тётя – рязанская княгиня Анна передала ему волости Гордошевичи, Заячков и, по-видимому, Гремичи с Сушевым, расположенные близ юго-зап. границ Моск. кн-ва в бассейне среднего течения Протвы. Расширение территории Моск. кн-ва продолжилось и в правление Ивана II Ивановича (1353–59), который сумел отторгнуть от Рязанского вел. кн-ва волости Холмы и Мещерское, продвинув вост. границу Моск. кн-ва до р. Цна, левого притока Оки. Относительно незначительный рост территории Моск. кн-ва в 1330–1350-х гг. объяснялся строгим контролем Орды, не допускавшей серьёзного усиления моск. князей, а также тем обстоятельством, что сами моск. князья, будучи в указанное время вел. князьями владимирскими, получали значит. доход от эксплуатации временно принадлежавших им обширных владимирских земель.

Положение изменилось в 1360, когда ордынский хан Навруз отказал моск. кн. Дмитрию Ивановичу Донскому в ярлыке на вел. княжение владимирское. Важнейшую роль в окружении моск. князя в это время играл митр.

Внушительный территориальный рост владений позволил Дмитрию Ивановичу Донскому, сохраняя давний принцип наделения старшего сына большей территорией, изменить объекты наделения. По его завещанию (1389) старший сын Василий I Дмитриевич в собственно Моск. кн-ве получил Коломну и её волости, а в Москве и её округе – половину гор. налогов (др. половина шла трём братьям Василия) и 8 крупных сёл (его братья получили от 2 до 4 сёл). Но осн. новшество заключалось в том, что он получил целиком территорию прежнего Владимирского вел. кн-ва, причём она не могла делиться. Размер владений вел. князя определял его преимущество перед удельными князьями, которые также получили к своим скромным владениям в собственно Моск. кн-ве большие добавления из присоединённых земель: кн. Юрий Дмитриевич – Галич, Андрей Дмитриевич – Белоозеро, Пётр Дмитриевич – Углич, Иван Дмитриевич (умер в 1393) – 2 волости и село.

Василий I Дмитриевич (1389–1425) уже в первые годы своего правления присоединил к М. в. к. Муромское и Тарусское кн-ва, а также Мещеру – земли между левым берегом Оки и правым берегом р. Пра, левого притока Оки. Но гл. его приобретением стало в кон. 1392 Нижегородское вел. кн-во (см. Нижегородское княжество). Несмотря на долговрем. борьбу нижегородских князей за возврат своего княжества (им неск. раз удавалось вернуть его на непродолжительное время), здесь установилась власть вел. князей московских, а др. представители моск. Рюриковичей могли получить на этих землях врем. или постоянные владения только с согласия вел. князя. Долгое время Василий I Дмитриевич пытался установить контроль над рядом новгородских территорий (на непродолжительное время к М. в. к. присоединялись Двинская земля и Бежецкий Верх), однако к 1424 Новгородская республика вернула себе все свои владения.

Смерть Василия I Дмитриевича (27.2.1425) привела к началу Московской усобицы 1425–53, завершившейся победой вел. кн. московского Василия II Васильевича Тёмного. Уже в 1449 он, заключая договор с вел. кн. литовским и польск. королём Казимиром IV, титуловал себя как князь великий «московский и новгородский, и ростовский, и пермский, и иных». В 1454 был ликвидирован удел можайского кн. Ивана Андреевича, в 1456 арестован последний серпуховский кн. Василий Ярославич, а земли его удела присоединены к великокняжеским владениям. По Яжелбицкому договору 1456 с Новгородской республикой вел. кн. московский вернул себе некоторые ростовские и белозерские земли, захваченные ранее новгородцами. Жена Василия II Васильевича, вел. кн. Мария Ярославна, приобрела у ярославских князей г. Романов и земли в нижнем течении р. Шексна.

Перед смертью (27.3.1462) Василий II Васильевич разделил М. в. к. между пятью сыновьями: Иваном III Васильевичем, Юрием Васильевичем, Андреем Васильевичем Большим (Горяем), Борисом Васильевичем и Андреем Васильевичем Меньши́м. По завещанию отца Иван III Васильевич получил Вятскую землю и 15 крупнейших рус. городов, а его 4 брата на всех – 13 городов. Распределение владений внутри М. в. к. становилось всё более неравномерным в пользу великого князя. Уже в 1463 Иван III Васильевич приобрёл Ярославское кн-во. В 1474 к М. в. к. была присоединена Борисоглебская половина Ростовского кн-ва. После успешного похода на Новгород (1477–78) и установления контроля над землями Новгородской республики Иван III Васильевич стал официально титуловаться «великим князем всея Руси». М. в. к. трансформировалось в Рус. гос-во.

bigenc.ru

Образование Московского княжества |

/ / Образование Московского княжества

Впервые о Москве упоминается в некоторых летописях, датируемых 1147 годом, и именно этот год считается датой создания города. Изначально Москва описывалась как некая крепость, возведённая князем Юрием Долгоруким на территории Суздальского княжества. Основной задачей крепости была защита от регулярных набегов со стороны Рязани и Чернигова. При этом, крепость называли не только Москвой, но и Кучково и Москов.

В период правления Золотой Орды Москву осадили татаро-монголы, после чего крепость была почти разрушена, ведь она являлась препятствием хану Батыю на пути к Владимиру и Суздалю. При этом, городу удалось восстановиться и уже к 1238 году Москва становится центром стремительного набирающего силу Московского Великого княжества.

Город имел достаточно выгодное географическое положение, так как он был расположен на реке, что давало прямую возможность расширения экономики. Так, кроме рыболовства, жители города активно развивали торговлю. Кроме этого, речка стала удобным путём переправы судов торговцев, которые шли в Новгород из Рязани. Проходя через Москву они платили немалые пошлины. По реке они перевозили воск, хлеб, мёд, а также другие «ходовые» товары.

Кроме того, сам город располагался на перекрёстке важных торговых путей, а это в свою очередь означало то, что городские купцы имели право осуществлять свободно торговлю, наращивая экономическое состояние московского князя и всего города.

Возможность торговли, как правило, привлекала ещё больше жителей и Москва со временем становилась всё больше. В результате стремительного притока жителей город становится экономически независимым, а такая большая казна давала возможность князьям Московского княжества заниматься разработкой собственной политики, а также диктовать другим правителям свою волю.

Однако, несмотря на выгодное положение Москвы, большую роль в возвышении княжества сыграло умелая политика и грамотное управление её первых князей.

Как Юрий Даниилович, так и Даниил Александрович (первые князья Москвы) занимались постепенным увеличением княжеских земель, совершая регулярные военные походы на соседей для захвата новых территорий. Таким образом, они смогли завоевать все территории и города, которые располагались вдоль Москвы-реки.

С начала тринадцатого и до шестнадцатого века Москва наращивала политическую и экономическую мощь, окончательно утвердившись в качестве столицы государства в конце данного периода.

Интересные материалы:

student-hist.ru

Образование Московского княжества

Младший сын Александра Невского под именем Даниил получил в наследство Москву, в то время это был небольшой город, и он мало значил на исторической арене. Вскоре в 1281 году старшие братья вступили в ссору, которая переросла в войну, в которую также втянули князя москвы. Хотя по летописям сам Даниил описан как человек, который любит мир и любил все решать без конфликтов, хотя там также отмечено что он неплохо сражался с князем ррязани. После некоторого успеха в сражениях князь забрал себе Коломну, а затем и Переяславль и Можайск. В результате он увеличил свои территории вдвое.В 1303 году Даниил скончался, тогда за его земли решили побороться тверские правители. Были ужасные стычки, которые привели к многим убийствам. У Даниила был сын Юрий, который долгое время жил в Орде, где успел жениться на дочке хана. После неудачного похода на Тверь, его войска разбили, и жена там умерла. Тогда за ее смерть был казнен тверской правитель с прозвищем Ярославина, позже его сын отомстил за его смерть, однако позже казнили и его за это.

Правление князя Юрия Данииловича:

✔ Он расширил Московское княжество, присоединил Можайск.

✔ Первым из князей боролся за ярлык с тверскими князьями.

✔ Получил ярлык и женился на сестре хана орды.

✔ Был убит в Орде по причине мести сына.

Правление Ивана Калиты

В то время неплохого влияния в Руси добился князь Иван Калита. Он действовал по двум основным правилам, которые заключались в наведении мира и порядка. Он хотел расширить свои территории и при этом договориться о мире с Ордой. В 1327 году в Твери было восстание, однако его вместе татарами вскоре подавили. После этого великий хан завещал Калите править владимирскими полями и лесами дал право доставлять дань в Орду. После этого Калита подобрал в свое княжество значительные земли и даже часть земель Ростова и при этом не прибегая к конфликтам.

Также одним из успехов Калиты было то, что его поддерживала Православная Церковь Руси. Митрополит жил и умер в Москве, после этого он стал местным небесным покровителем. У него появился приемник Петр Феогност, который переехал в Москву и оттуда управлял всеми монастырями на Руси, поэтому Москва уже начала становиться центром. При правлении Калиты было возведено значительное количество церквей в Москве и стен.

Калита при увеличении и продвижении города не стеснялся тратить много средств. У него не было боязни, что Орд на него нападёт, ведь он подавил тверское восстание. Он очень хорошо укрепил свое правление, которое объединило много русских земель. Можно сказать, что Иван сделал фундамент будущего княжества Московского. После его идеи и политику продвигали уже два сына Семен Гордый и Ивана Красного второй.

Калита при увеличении и продвижении города не стеснялся тратить много средств. У него не было боязни, что Орд на него нападёт, ведь он подавил тверское восстание. Он очень хорошо укрепил свое правление, которое объединило много русских земель. Можно сказать, что Иван сделал фундамент будущего княжества Московского. После его идеи и политику продвигали уже два сына Семен Гордый и Ивана Красного второй.

Результаты правления Ивана красного:

✔Он продолжил политику Ивана Калиты и Семена гордого.

✔Овладел ярлыком на великое княжество и начал борьбу с Литвой за лидерство.

✔Всегда проводил политику миролюбия по отношению к другим княжествам.

Сыновьям повезло сохранить фундамент княжества, однако вскоре они его даже увеличили. Два эти сына получили поддержку от хана, поэтому беспрепятственно расширили земли и практически управляли Новгородом. Однако вскоре вспыхнула мировая чума, многие умерли, наследнику Дмитрию Ивановичу было только десять лет, поэтому правление землями было передано Константиновичу Дмитрию . Была впервые построена кремлевская стена из камня.

После у Дмитрия было много трудностей. За это время трижды нападало литовское войско, однако после они заключили мир и отказались от вмешательства в политику и посягательства на земли. В 1375 году хан передал ярлык тверскому хану, тогда Дмитрий не согласился с этим и организовал поход. После этого Москвы поддержали многие дружины и Тверь была разгромлена, в результате князь отказался от ярлыка, и давний соперник на политической арене был навсегда отбит Москвой.

Правление Дмитрия Донского

В отличии от Калиты, который во всяком потакал Орде и стремился жить с ним в мире и служить ему Дмитрий решил противостоять орде. Он активизировал политику, направленную против хана. Тогда в Орде было не спокойно, она достигла пика своего могущества, однако у них начались междоусобные войны и убийства в борьбе за трон. Там правитель менялся чуть ли не каждый год.

В отличии от Калиты, который во всяком потакал Орде и стремился жить с ним в мире и служить ему Дмитрий решил противостоять орде. Он активизировал политику, направленную против хана. Тогда в Орде было не спокойно, она достигла пика своего могущества, однако у них начались междоусобные войны и убийства в борьбе за трон. Там правитель менялся чуть ли не каждый год.После смены 25 правителей в Орде во главе стал Мамай, однако его все считали узурпатором. Новый правитель заметил, что влияние на русские земли уменьшилось и он решил ее укрепить. Было несколько раз организованы походы. Тогда в 1378 году впервые монгольское войско потерпело поражение. Через несколько лет был организован более мощный поход со стороны татар, тогда было много наемников. Тогда Мамай позвал и литовского князя Ягайло, с его войском он должен был соединиться в верховьях реки Ока. Тогда Дмитрий с отчеством Иванович собрал не малое войско с многих представительств Русских земель, кроме Тверских и Новгородских.

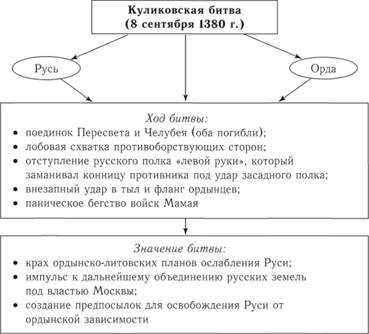

Тогда в 1380 году намечалось решающее сражение, князь московии был благословлён Радонежским. Он был одним из самых почитаемых русских святых и основал Троицка-Сергиеву лавру. В то время это было большим авторитетом на Руси, после в летописях скажут, что святой предрек ему победу. После княжеские дружины начали собираться с ополченцами и начали наступление на врага, чтобы не дать хану соединиться с литовским войском. Подойдя к Дону Дмитрий решил перейти его и дать бой на территории Мамая. Восьмого сентября 1380 года состоялась битва на Куликовом поле, которое в последствии надолго прославила князя Дмитрия Ивановича.

Куликова битва

Спереди русского боевого отряда шел передовой полк, за ним большой и по бокам правый и левый. Также была засада в лесу и резерв в виде конницы. Сама битва началась со сражения двух сильных воинов, со стороны татар Челубея и русским Пересветом, оба они погибли. Затем началась схватка, князь сражался под видом простого воина. Началось с татарской конная рота она кинулась на передовой, а затем и боевой полк. После левый полк перешел в отступление, однако такова была тактика, они хотели заманить противника в засаду.

Спереди русского боевого отряда шел передовой полк, за ним большой и по бокам правый и левый. Также была засада в лесу и резерв в виде конницы. Сама битва началась со сражения двух сильных воинов, со стороны татар Челубея и русским Пересветом, оба они погибли. Затем началась схватка, князь сражался под видом простого воина. Началось с татарской конная рота она кинулась на передовой, а затем и боевой полк. После левый полк перешел в отступление, однако такова была тактика, они хотели заманить противника в засаду.Эта засада со своей внезапной атакой и решила исход войны. Конница орды с испуга смела своих же людей и началось бегство татар, а не противостояние. Русские еще около пятидесяти километров преследовали войско Мамая. Последний сбежал в Крым где его убили. После того как Ягайло узнал о поражении хана он вернулся к себе домой и передумал наступать. Эта самая битва наконец принесла конец правлению на Руси татар. Однако спустя несколько лет орда опять напала на Москву, однако кремль они взять не смогли.

Хотя еще на протяжении ста лет орда вторгалась на земли Руси все-таки победа на Куликовом поле объединила русских. Тогда миф о том, что победить иго нельзя был разрушен, главное объединиться и собраться духом. Дмитрия Ивановича в честь победы назвали Донским. Этой победе посвящено множество сказаний, легенд и песен. После Донского стал править его старший сын Василий. При его правлении также начали продолжать политику объединения Руси. Василий смог соединить много земель, в том числе Нижегородские земли. После этого князь решил наладить отношения с литовцами и женился Софье Витовтоне.

Деятельность Василия Дмитриевича на престоле:

✔ Он разрешил противоречивые отношения между Ордой в результате чего после нашествия Едигея получил мир с Ордой и ярлык на княжество.

✔ Также установил династические отношения с Литовскими землями, онако были противоречия из-за Новгорода.

✔ Расширил территории Московского княжества и присоединил Нижегородские земли с Коми.

В 1395 году наступила новая угроза, правитель по прозвищу Тамерлан, ограбил множество народов и разорил их, поубивал. Он подчинил практически всю Азию и завоевал Кавказ. Легенды слагают, что он был очень жестоким и нагонял на всех страх, также как полководец он славился немыслимой тактикой и талантом. Также в этих годах он сумел подчинить себе всю Золотую Орду, догоняя их хана Тамерлан даже вторгся в Русь, где разграбил Елец.

Русь не знала, что делать, она даже просила помощь свыше и перевезла в Кремль икону Богоматери. Тогда Василий встретил бой, который продолжался около двух недель, однако неожиданно Тамерлан прекратил атаковать и отошел назад. Никто не понял такого решения, люди, которые верили, говорили, что это чудо сотворила икона. В 1408 году также на Русь совершались набеги Едигием и также разворовывая города доходили до Москвы, но взять ее не смогли.

Русь не знала, что делать, она даже просила помощь свыше и перевезла в Кремль икону Богоматери. Тогда Василий встретил бой, который продолжался около двух недель, однако неожиданно Тамерлан прекратил атаковать и отошел назад. Никто не понял такого решения, люди, которые верили, говорили, что это чудо сотворила икона. В 1408 году также на Русь совершались набеги Едигием и также разворовывая города доходили до Москвы, но взять ее не смогли.

gfom.ru

3.1 Образование Московского княжества и политика московских князей » СтудИзба

3.1 Образование Московского княжества и политика московских князей

Рубеж XIII–XIV вв. – сложный период в русской истории. Русские земли были страшно разорены Батыем. Набеги Орды не прекращались. Страна была разделена на множество удельных княжеств. В числе новых самостоятельных княжеств, возникших после монголотатарского нашествия, были Тверское (с 1246 г.) и Московское (с 1276 г.).

Уже в XIV в. Московское княжество возглавило объединительный процесс, а ко второй половине XV в. Москва стала столицей могущественного государства.

Причины возвышения Московского княжества и объединения вокруг него русских земель сложны и многообразны. Одним из факторов является благоприятное географическое положение Москвы. Москва находилась на пересечении важнейших торговых путей, что превращало ее в центр экономических связей. Она располагалась в центре русских княжеств, которые прикрывали ее от ударов извне. На территорию Московского княжества переселялись беженцы из разоренных южных областей Руси. Быстрый рост населения, а также сбор торговых пошлин благоприятно сказывались на экономическом положении княжества. Однако этими преимуществами обладали еще ряд русских княжеств, прежде всего Тверь. Главным же фактором роста могущества Москвы была политика ее князей.

Московские князья были талантливыми политиками и дипломатами. Они сумели заручиться поддержкой Русской православной церкви, а также проводили умелую политику, позволявшую им чаще других получать ханский ярлык на право княжения. В первой половине XIV в. московские князья пользовались активной поддержкой Орды.

В борьбе за лидерство среди русских земель главным соперником Москвы была Тверь. Московское и Тверское княжества были образованы почти одновременно и управлялись близкими родственниками – потомками владимиро-суздальских князей. Первый тверской князь Ярослав Ярославич был братом Александра Невского, а первый московский князь Даниил Александрович – младшим сыном знаменитого полководца.

Даниил Александрович (1276–1303) присоединил к своему первоначально небольшому и малозначимому городу Москве Коломну, Переяславль, Можайск, поставил под свой контроль все течение реки Москвы. Таким образом, Даниилу удалось расширить территорию своего княжества почти вдвое. Он основал Свято-Данилов монастырь в Москве. Канонизирован Русской православной церковью.

Основными соперниками сыновей умершего в 1303 г. Даниила Александровича становятся тверские князья. В начале XIV в. соперничество двух политических центров принимает драматический характер.

Сын Даниила Московского Юрий (1303–1325), женившись на сестре хана Узбека Кончаке и укрепив свое положение, вступил в борьбу с Тверью за великое княжение Владимирское. Совершив неудачный поход на Тверь, войска Юрия были разбиты. Кончаку взяли в плен, и там она умерла. Московский князь обвинил Тверского князя Михаила Ярославича в отравлении своей жены и ханской сестры. Михаил Ярославич был казнен в Орде. Его сын Дмитрий Михайлович Грозные Очи вскоре отомстил за отца, убив в ставке хана московского князя. Как и его отец, Дмитрий Михайлович был казнен в Орде, но ярлык на владимирское княжение остался за тверскими князьями.

Значительного влияния в Северо-Восточной Руси добился князь Иван Данилович Калита (1325–1340). Его цель – укрепить положение своего княжества, расширить его границы и добиться мира с Ордой. В 1327 г. Иван Калита подавил восстание тверичей, направленное против ордынских сборщиков дани, и получил за это ярлык на великое владимирское княжение, а также право собирать и доставлять в Орду дань с русских земель. Калита расширял свои владения, приобрел Галич, Белоозеро, Углич. В состав Москвы при нем вошла часть Ростовского княжества.

Он сделал Москву религиозным центром Руси, перенеся сюда местопребывание митрополита, который окончательно переехал в Москву из Владимира. Митрополит управлял всеми русскими православными приходами и монастырями. При Иване Калите в Москве были возведены первые каменные храмы и построена из дуба новая кремлевская стена.

Идя к своей цели – укреплению Московского княжества, Калита не стеснялся в средствах. Подавив тверское восстание, он отвел опасность нападения Орды на остальные русские земли, полностью обезопасил свое княжество. Укрепление позиций Москвы сделало возможным дальнейшее объединение русских земель. Иван Калита заложил прочную основу для будущего Московского царства.

Политику Ивана Калиты продолжили два его сына Семен Гордый (1340–1353) и Иван II Красный (1353–1359). Они сумели не только сохранить, но и преумножить сделанное отцом. К московским владениям присоединились Дмитровские, Стародубские и ряд других земель. Фактически был подчинен Новгород, так как в него назначались московские наместники. Оба сына Калиты получили от ордынских ханов ярлыки на великое княжение.

Внук Калиты Дмитрий Иванович (1359–1389) вел борьбу за первенство среди русских князей с Тверью и Великим княжеством Литовским, построил белокаменный Московский Кремль, пытался освободиться от татарской зависимости.

После долгой междоусобной борьбы власть в Орде захватил Мамай. Новый правитель решил укрепить слабеющую власть Орды над русскими землями. Дважды посылались на Русь ордынские отряды. В 1378 г. впервые в истории татарское войско потерпело поражение от русских на реке Воже. В 1380 г. ордынский правитель организовал новый поход против московского князя. В войско Мамая, помимо подвластных Орде народов, входили иностранные наемники из числа жителей итальянских колоний в Крыму. Союзником Мамая стал литовский князь Ягайло. Дмитрию Ивановичу удалось собрать большое войско, в которое вошли представители многих русских княжеств.

Летом 1380 г. московский князь готовился к решающему сражению. Согласно преданиям, перед тем как выступить против Мамая, московский князь получил благословение от Сергия Радонежского. Основатель Троице-Сергиевой лавры – один из самых почитаемых русских святых – уже к тому времени имел огромный авторитет среди русских людей. В исторических произведениях, написанных после Куликовской битвы, сказано, что игумен Сергий предрек князю Дмитрию победу.

8 сентября 1380 г. на Куликовом поле у места впадения в Дон реки Непрядвы состоялась битва, на долгие века прославившая московского князя Дмитрия Ивановича. Отступление войск Мамая переросло в паническое бегство. Русские войска преследовали остатки сил противника на протяжении 50 км. Мамай бежал в Крым, где вскоре потерпел поражение от утвердившегося на ордынском престоле хана Тохтамыша и был убит. Куликовская битва закончилась полной победой русского оружия. Узнав о поражении Мамая, Ягайло не выступил против московского князя и повернул обратно.

Куликовская битва не принесла Руси освобождения от монголотатарского ига. Спустя два года на русские земли напал хан Тохтамыш. Вторгшись в Москву, он сжег и разорил ее. Выплата ордынцам дани возобновилась. От власти Золотой Орды Русь освободилась только спустя сто лет после битвы на Куликовом поле. Но победа русских войск в 1380 г. укрепила мужество и боевой дух русских воинов. В сознании русского народа был развеян миф о непобедимости Золотой Орды. Литовско-ордынские планы ослабления Руси потерпели крах. Успех московского князя Дмитрия Ивановича, которого в честь победы стали называть Донским, способствовал укреплению позиций Московского княжества и процессу объединения вокруг него русских земель. Были созданы предпосылки для освобождения Руси от ордынского владычества. Как и его предок Александр Невский, Дмитрий Донской канонизирован Русской православной церковью.

Сын Дмитрия Донского Василий I Дмитриевич (1389–1425) продолжил политику укрепления Московского княжества и расширения его территории. Ему удалось присоединить Нижегородское княжество и ряд других земель, а также улучшить отношения с Литовским княжеством.

Однако объединение Руси было замедлено конфликтом, возникшим внутри московской великокняжеской семьи. Затянувшаяся на четверть века династическая война была вызвана рядом причин. В феодальном праве того времени существовало два принципа наследования княжеской власти: прямое (от отца к сыну) и непрямое (по старшинству в роде). Различие этих принципов часто служило основой для династических конфликтов. В Древней Руси могли действовать оба принципа, в будущем Московском государстве – только прямое наследование. Противоречив был и текст завещания Дмитрия Донского. Его можно было трактовать с различных наследственных позиций. Соперничество потомков князя Дмитрия Донского началось в 1425 г. после смерти Василия I.

При Василии II Васильевиче Темном (1425–1462) русские земли пережили длительную династическую войну. Право на великое княжение у Василия II оспаривали его дядя Юрий Дмитриевич, брат Василия I, княживший в Звенигороде и Галиче, а после его смерти в борьбу за власть вступили сыновья Юрия Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Победа Василия II в этой войне способствовала усилению власти князя, утверждению принципа наследования по прямой линии от отца к сыну. Династическая война закончилась победой прямых потомков Дмитрия Донского. После этого объединение отдельных княжеств в единое государство стало неизбежным.

studizba.com

Создание московского княжества — История России

Первое упоминание о Москве – 1147 г. Москва была лишь небольшим городком Владимиро-Суздальского княжества. В начале монгольского ига во Владимиро-Суздальском княжестве правили: Ярослав Всеволодович (отец А.Невского), затем его старший сын Андрей, затем сам А.Невский (который был сначала князем в Новгороде).

Старший сын А.Невского решил выделить из Владимиро-Суздальского княжества небольшой кусочек земли для своего младшего брата – Даниила, чтобы тот во всем поддерживал своего брата. Так в 1276 появилось Московское княжество. Первым правителем Московского княжества был младший сын А.Невского – Даниил. Первоначально территория Московского княжества была небольшой: 150 –200 км с востока на запад и 100-120 км с севера на юг. Всего три города было: Москва, Звенигород и Радонеж. Даниил начал воевать с соседними княжествами, увеличил территорию Московского княжества примерно в 2,5 раза, и оно уже могло претендовать на ведущую роль в политических делах Руси. Теперь Московские князья хотели получить ярлык. А ярлык был в это время уже у тверского князя. Началась борьба между Москвой и Тверью.

Причины возвышения Москвы:

Выгодное географическое положение Москвы. Она находилась на перекрестке торговых путей, защищена лесами, болотами. От Литвы ее защищала территория Тверского княжества; от монголо-татар — Рязанского, Переяславского и Владимирского. Сюда постоянным был приток населения из других княжеств.

Активная, гибкая и дальновидная политика первых московских князей.

Здесь были сравнительно плодородные земли, и издавна велось пашенное земледелие.

Была поддержка со стороны церкви.

В начале XIY века феодальная раздробленность на Руси достигает наивысшей точки. Постепенно начинается собирание земель вокруг одного из центров северо-востока в единое государство. Центром объединения могли стать Москва или Тверь. Тверь была соперницей Москвы. Она также обладала определенными преимуществами и выгодным географическим положением. Случай решал, какой город станет столицей нарождающегося государства. В итоге центром объединения стала Москва.

Орда постоянно стремилась разжигать вражду между русскими князьями, боясь укрепления одного какого-нибудь центра. В то же время отдельные князья сами прибегали к помощи Орды, чтобы укрепить свои позиции в борьбе с более сильными соперниками. В годы правления Ивана Калиты (1325-1340) — внука А.Невского, произошел перелом в борьбе с Тверью. Калита использовал в свою пользу любой промах противников. Так, в 1327 году он помог подавить восстание в Твери. С 1332 г. он сумел добиться признания единоличной власти над всей Русью. Калита получил от хана ярлык (право собирать дань с русских земель в пользу Орды), и этим сумел обеспечить Московскому княжеству и другим землям длительную передышку от ордынских вторжений. Иван Калита поддерживал мирные отношения с ханами, «откупался» от них данью и выражением покорности. Деньгами и лестью И.Калита расположил к себе ханов Золотой Орды, и ханы отменили баскачество. Он воевал с другими княжествами за расширение территории. При Иване Калите началось «собирание земли русской». При нем Москва стала политическим и религиозным центром Руси.

Внук Ивана Калиты – Дмитрий Донской поднялся на открытую освободительную борьбу с ханами Золотой Орды. При нем был построен белокаменный Кремль, надежная для того времени крепость. Он выиграл Куликовскую битву (1380 г.) и за эту победу был наречен Донским. На Куликовом пол

lesreinesdesalpes.com

3. Образование Московского княжества. Причины возвышения Москвы (XIV в.)

Первое упоминание о Москве – 1147 г. Москва была лишь небольшим городком Владимиро-Суздальского княжества. В начале монгольского ига во Владимиро-Суздальском княжестве правил Ярослав Всеволодович (отец А. Невского), затем его старший сын Андрей, потом сам А. Невский (который был сначала князем в Новгороде).

Старший сын А. Невского решил выделить из Владимиро-Суздальского княжества небольшой кусочек земли для своего младшего брата – Даниила, чтобы тот во всем поддерживал своего брата. Так в 1276 появилось Московское княжество. Первым правителем Московского княжества был младший сын А. Невского – Даниил. Первоначально территория Московского княжества была небольшой: 150-200 км с востока на запад и 100-120 км с севера на юг. Всего три города было: Москва, Звенигород и Радонеж. Даниил начал воевать с соседними княжествами, увеличил территорию Московского княжества примерно в 2,5 раза, и оно уже могло претендовать на ведущую роль в политических делах Руси. Теперь Московские князья хотели получить ярлык. А ярлык был в это время уже у тверского князя. Началась борьба между Москвой и Тверью.

Причины возвышения Москвы.

Выгодное природно-географическое положение Москвы. Она находилась на перекрестке торговых путей, защищена лесами, болотами. От Литвы ее защищала территория Тверского княжества; от монголо-татар – Рязанского, Переяславского и Владимирского. Здесь были сравнительно плодородные земли, и издавна велось пашенное земледелие.

Активная, гибкая и дальновидная политика первых московских князей.

Поддержка со стороны церкви.

В начале XIV века феодальная раздробленность на Руси достигает наивысшей точки. Постепенно начинается собирание земель вокруг одного из центров северо-востока в единое государство. Центром объединения могли стать Москва или Тверь. Тверь была соперницей Москвы. Она также обладала определенными преимуществами и выгодным географическим положением. Случай решал, какой город станет столицей нарождающегося государства. В итоге центром объединения стала Москва.

Орда постоянно стремилась разжигать вражду между русскими князьями, боясь укрепления одного какого-нибудь центра. В то же время отдельные князья сами прибегали к помощи Орды, чтобы укрепить свои позиции в борьбе с более сильными соперниками. В годы правления Ивана Калиты (1325-1340) – внука А. Невского – произошел перелом в борьбе с Тверью. Калита использовал в свою пользу любой промах противников. Так, в 1327 году он помог подавить восстание в Твери. С 1332 г. он сумел добиться признания единоличной власти над всей Русью. Калита получил от хана ярлык (право собирать дань с русских земель в пользу Орды) и этим сумел обеспечить Московскому княжеству и другим землям длительную передышку от ордынских вторжений. Иван Калита поддерживал мирные отношения с ханами, «откупался» от них данью и выражением покорности. Деньгами и лестью И. Калита расположил к себе ханов Золотой Орды, и ханы отменили баскачество. Он воевал с другими княжествами за расширение территории. При Иване Калите началось «собирание земли русской». При нем Москва стала политическим и религиозным центром Руси.

Внук Ивана Калиты – Дмитрий Донской поднялся на открытую освободительную борьбу с ханами Золотой Орды. При нем был построен белокаменный Кремль, надежная для того времени крепость. Он выиграл Куликовскую битву (1380 г.) и за эту победу был наречен Донским. На Куликовом поле были разгромлены главные силы Орды.

После Куликова поля Москва была признана на всей территории Руси как центр, складывающегося единого государства, а Великий князь Московский – сильнейшим и влиятельнейшим правителем Руси. После победы на Куликовом поле казалось, что Русь сбросила иго. Дмитрий Донской перестал платить дань. Но в 1382 г. войска Тохтамыша неожиданно напали на Москву. Тохтамыш пришел расплатиться за поражение Мамая. Москва подверглась страшному разгрому. Пришлось возобновить выплату дани в Орду. Умирая, Дмитрий Донской, не спрашивая разрешения у хана, передал ярлык по наследству своему сыну Василию I. Больше Москва с ярлыком не расставалась.

studfiles.net

3.1. Образование Московского княжества и политика московских князей. Отечественная история: конспект лекций

3.1. Образование Московского княжества и политика московских князей

Рубеж XIII–XIV вв. – сложный период в русской истории. Русские земли были страшно разорены Батыем. Набеги Орды не прекращались. Страна была разделена на множество удельных княжеств. В числе новых самостоятельных княжеств, возникших после монголотатарского нашествия, были Тверское (с 1246 г.) и Московское (с 1276 г.).

Уже в XIV в. Московское княжество возглавило объединительный процесс, а ко второй половине XV в. Москва стала столицей могущественного государства.

Причины возвышения Московского княжества и объединения вокруг него русских земель сложны и многообразны. Одним из факторов является благоприятное географическое положение Москвы. Москва находилась на пересечении важнейших торговых путей, что превращало ее в центр экономических связей. Она располагалась в центре русских княжеств, которые прикрывали ее от ударов извне. На территорию Московского княжества переселялись беженцы из разоренных южных областей Руси. Быстрый рост населения, а также сбор торговых пошлин благоприятно сказывались на экономическом положении княжества. Однако этими преимуществами обладали еще ряд русских княжеств, прежде всего Тверь. Главным же фактором роста могущества Москвы была политика ее князей.

Московские князья были талантливыми политиками и дипломатами. Они сумели заручиться поддержкой Русской православной церкви, а также проводили умелую политику, позволявшую им чаще других получать ханский ярлык на право княжения. В первой половине XIV в. московские князья пользовались активной поддержкой Орды.

В борьбе за лидерство среди русских земель главным соперником Москвы была Тверь. Московское и Тверское княжества были образованы почти одновременно и управлялись близкими родственниками – потомками владимиро-суздальских князей. Первый тверской князь Ярослав Ярославич был братом Александра Невского, а первый московский князь Даниил Александрович – младшим сыном знаменитого полководца.

Даниил Александрович (1276–1303) присоединил к своему первоначально небольшому и малозначимому городу Москве Коломну, Переяславль, Можайск, поставил под свой контроль все течение реки Москвы. Таким образом, Даниилу удалось расширить территорию своего княжества почти вдвое. Он основал Свято-Данилов монастырь в Москве. Канонизирован Русской православной церковью.

Основными соперниками сыновей умершего в 1303 г. Даниила Александровича становятся тверские князья. В начале XIV в. соперничество двух политических центров принимает драматический характер.

Сын Даниила Московского Юрий (1303–1325), женившись на сестре хана Узбека Кончаке и укрепив свое положение, вступил в борьбу с Тверью за великое княжение Владимирское. Совершив неудачный поход на Тверь, войска Юрия были разбиты. Кончаку взяли в плен, и там она умерла. Московский князь обвинил Тверского князя Михаила Ярославича в отравлении своей жены и ханской сестры. Михаил Ярославич был казнен в Орде. Его сын Дмитрий Михайлович Грозные Очи вскоре отомстил за отца, убив в ставке хана московского князя. Как и его отец, Дмитрий Михайлович был казнен в Орде, но ярлык на владимирское княжение остался за тверскими князьями.

Значительного влияния в Северо-Восточной Руси добился князь Иван Данилович Калита (1325–1340). Его цель – укрепить положение своего княжества, расширить его границы и добиться мира с Ордой. В 1327 г. Иван Калита подавил восстание тверичей, направленное против ордынских сборщиков дани, и получил за это ярлык на великое владимирское княжение, а также право собирать и доставлять в Орду дань с русских земель. Калита расширял свои владения, приобрел Галич, Белоозеро, Углич. В состав Москвы при нем вошла часть Ростовского княжества.

Он сделал Москву религиозным центром Руси, перенеся сюда местопребывание митрополита, который окончательно переехал в Москву из Владимира. Митрополит управлял всеми русскими православными приходами и монастырями. При Иване Калите в Москве были возведены первые каменные храмы и построена из дуба новая кремлевская стена.

Идя к своей цели – укреплению Московского княжества, Калита не стеснялся в средствах. Подавив тверское восстание, он отвел опасность нападения Орды на остальные русские земли, полностью обезопасил свое княжество. Укрепление позиций Москвы сделало возможным дальнейшее объединение русских земель. Иван Калита заложил прочную основу для будущего Московского царства.

Политику Ивана Калиты продолжили два его сына Семен Гордый (1340–1353) и Иван II Красный (1353–1359). Они сумели не только сохранить, но и преумножить сделанное отцом. К московским владениям присоединились Дмитровские, Стародубские и ряд других земель. Фактически был подчинен Новгород, так как в него назначались московские наместники. Оба сына Калиты получили от ордынских ханов ярлыки на великое княжение.

Внук Калиты Дмитрий Иванович (1359–1389) вел борьбу за первенство среди русских князей с Тверью и Великим княжеством Литовским, построил белокаменный Московский Кремль, пытался освободиться от татарской зависимости.

После долгой междоусобной борьбы власть в Орде захватил Мамай. Новый правитель решил укрепить слабеющую власть Орды над русскими землями. Дважды посылались на Русь ордынские отряды. В 1378 г. впервые в истории татарское войско потерпело поражение от русских на реке Воже. В 1380 г. ордынский правитель организовал новый поход против московского князя. В войско Мамая, помимо подвластных Орде народов, входили иностранные наемники из числа жителей итальянских колоний в Крыму. Союзником Мамая стал литовский князь Ягайло. Дмитрию Ивановичу удалось собрать большое войско, в которое вошли представители многих русских княжеств.

Летом 1380 г. московский князь готовился к решающему сражению. Согласно преданиям, перед тем как выступить против Мамая, московский князь получил благословение от Сергия Радонежского. Основатель Троице-Сергиевой лавры – один из самых почитаемых русских святых – уже к тому времени имел огромный авторитет среди русских людей. В исторических произведениях, написанных после Куликовской битвы, сказано, что игумен Сергий предрек князю Дмитрию победу.

8 сентября 1380 г. на Куликовом поле у места впадения в Дон реки Непрядвы состоялась битва, на долгие века прославившая московского князя Дмитрия Ивановича. Отступление войск Мамая переросло в паническое бегство. Русские войска преследовали остатки сил противника на протяжении 50 км. Мамай бежал в Крым, где вскоре потерпел поражение от утвердившегося на ордынском престоле хана Тохтамыша и был убит. Куликовская битва закончилась полной победой русского оружия. Узнав о поражении Мамая, Ягайло не выступил против московского князя и повернул обратно.

Куликовская битва не принесла Руси освобождения от монголотатарского ига. Спустя два года на русские земли напал хан Тохтамыш. Вторгшись в Москву, он сжег и разорил ее. Выплата ордынцам дани возобновилась. От власти Золотой Орды Русь освободилась только спустя сто лет после битвы на Куликовом поле. Но победа русских войск в 1380 г. укрепила мужество и боевой дух русских воинов. В сознании русского народа был развеян миф о непобедимости Золотой Орды. Литовско-ордынские планы ослабления Руси потерпели крах. Успех московского князя Дмитрия Ивановича, которого в честь победы стали называть Донским, способствовал укреплению позиций Московского княжества и процессу объединения вокруг него русских земель. Были созданы предпосылки для освобождения Руси от ордынского владычества. Как и его предок Александр Невский, Дмитрий Донской канонизирован Русской православной церковью.

Сын Дмитрия Донского Василий I Дмитриевич (1389–1425) продолжил политику укрепления Московского княжества и расширения его территории. Ему удалось присоединить Нижегородское княжество и ряд других земель, а также улучшить отношения с Литовским княжеством.

Однако объединение Руси было замедлено конфликтом, возникшим внутри московской великокняжеской семьи. Затянувшаяся на четверть века династическая война была вызвана рядом причин. В феодальном праве того времени существовало два принципа наследования княжеской власти: прямое (от отца к сыну) и непрямое (по старшинству в роде). Различие этих принципов часто служило основой для династических конфликтов. В Древней Руси могли действовать оба принципа, в будущем Московском государстве – только прямое наследование. Противоречив был и текст завещания Дмитрия Донского. Его можно было трактовать с различных наследственных позиций. Соперничество потомков князя Дмитрия Донского началось в 1425 г. после смерти Василия I.

При Василии II Васильевиче Темном (1425–1462) русские земли пережили длительную династическую войну. Право на великое княжение у Василия II оспаривали его дядя Юрий Дмитриевич, брат Василия I, княживший в Звенигороде и Галиче, а после его смерти в борьбу за власть вступили сыновья Юрия Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Победа Василия II в этой войне способствовала усилению власти князя, утверждению принципа наследования по прямой линии от отца к сыну. Династическая война закончилась победой прямых потомков Дмитрия Донского. После этого объединение отдельных княжеств в единое государство стало неизбежным.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

history.wikireading.ru