Сословная реформа петра 1 кратко – Реформы Петра I кратко — Краткое содержание истории древнего мира, средневековья, нового и новейшего времени

1. Сословные реформы Петра I. Русская история. Часть II

1. Сословные реформы Петра I

Вы знаете, что сословия в допетровской Руси были следующие: боярство, дворянство, духовенство, купечество, городское и посадское население и, наконец, крестьяне. Крестьяне были: монастырские, вотчинные, крестьяне в поместьях, холопы и, наконец, гулящие люди — малопонятная категория. Плюс к этому еще казаки. Картина весьма пестрая и очень непростая. Налоги платили практически все категории населения, за исключением бояр, дворян и духовенства. То есть, государственное тягло раскладывалось на абсолютное большинство населения.

Эту устоявшуюся систему Петр реформировал. С какой стати? Дворянство и так было оплотом государства: дворянское ополчение, дворянская конница. Бояре и так служили царю-батюшке, духовенство занимало вполне определенное положение. Зачем же все это понадобилось реформировать? Возможно, Петр подошел к реформе общества, исходя из того опыта, который был накоплен в XVII веке, а это было время, когда шел процесс слияния боярства и дворянства. Бояр становилось все меньше, а число дворян неуклонно возрастало. Если когда-то, скажем, в государственной службе, в чиновничьей среде места принадлежали в основном выходцам из духовного звания, поповичам, то в XVII веке все постепенно переходит в руки дворянства. С учетом этого факта понятно, что Петр вел свою реформу вполне в соответствии с тем процессом, который уже имел место в XVII веке.

Что подтолкнуло его к реформам? Надо полагать, что подтолкнула его война, а конкретно — поражение под Нарвой. Смешно говорить, но русское войско превосходило численностью шведов, одна дворянская конница могла задавить армию Карла XII, но получилось наоборот: сравнительно небольшая шведская армия разгромила русскую армию, огромная дворянская конница в панике бросилась бежать и потеряла массу людей именно при бегстве, хотя ее никто не преследовал.

Петр понял, что нужно реформировать армию, но для этого оказалось необходимо реформировать сословия, а когда реформировали сословия, надо было создать новую систему управления, а эти процессы надо было финансировать, следовательно, необходимо было пополнять государственную казну, выдумывать новые налоги. В реформах Петра все было жестко связано одно с другим. Другое дело, что иногда указы противоречили друг другу. Тогда Петру время от времени приходилось вносить коррективы в то, что слишком явно не соответствовало конкретным жизненным требованиям.

1а). Дворянство

По мысли Петра, дворянство становилось основным сословием. Боярство получало фактически те же права, что и дворянство, оно как бы размывалось в дворянской среде и если чем и отличалось, то только обширностью своих поместий и угодий. Вотчина и поместье слились уже в XVII веке, и дворяне получили право передавать свои поместья по наследству, как и бояре — свои вотчины. Следовательно, чисто материальная сторона дела была уже сделана. Все стали дворянами, а раз так, то обязаны были служить на государственной службе, и служить бессрочно. Пропорция устанавливалась очень жесткая: две трети фамилий должны были служить в армии и на флоте, а одна треть имела право занимать места в штатской службе, т. е. идти в бюрократию. При распределении конкретных лиц учитывалось, сколько и где членов данной семьи, данного рода, уже служат.

Духовенство Петр сразу трогать не стал, хотя, коль скоро было сокращено монастырское церковное владение и определенное число крестьян оттуда изъято, то, естественно, материальное положение Церкви стало иным.

{11}

1б). Население городов

Дальше следовало городское население, к которому надо отнести и купечество. Побывав за границей, Петр понял, что города — это средоточие торговли, а торговля способствует процветанию государства. Мысль не новая, он этого не мог не знать, потому что на Руси торговые города всегда были более развиты, чем те, которые просто были наполнены обывателями. И вот, создается городской магистрат, который должен управлять жизнью городов. Города делятся на пять классов, а их население — на две категории: регулярные и нерегулярные жители. В свою очередь, регулярные делятся на две гильдии: первая гильдия — народ серьезный, вторая — послабее, аптекари, художники и проч. Что касается нерегулярных, то это в основном «подлый народ», что не было словом ругательным, а скорее указывало на отсутствие определенных социальных возможностей. Хотя современный «подлец» и происходит от этого выражения, но в те времена слово «подлый» указывало на происхождение человека, а отнюдь не на его нравственные качества.

1в). Крестьянство

Петр пытался реформировать и крестьянство. До Петра не было так называемой подушной подати, обкладывали население со двора, с дыма, с сохи — отдельный человек не платил за себя налога. Петру срочно нужны были деньги на ведение войны, на содержание армии в мирное время, и вот, он пришел к нехитрой мысли: переписать население, определить точное количество людей на данной территории и посмотреть, скольких солдат они смогут содержать за свой счет.

Была введена подушная подать, ее должны были платить и крестьяне, и холопы, и гулящие люди, хотя непонятно, как их, в конце концов, хватали за руки и заставляли раскошелиться. Но, тем не менее, получилась следующая картина: Петр хотел, как заметил Платонов, возвысить холопа до уровня крестьянина, а на деле получилось, что в глазах помещика крестьянин опустился до уровня холопа. Петр не собирался усиливать крепостной гнет, система и так была довольно жесткой. Но на деле получилось, что именно при нем крепостное состояние крестьян стало значительно более тяжелым. Именно с Петра начинается практика продажи крестьян как холопов, т. е. они начинают фактически терять те личные права, которые имели. При этом крестьяне остаются неоднородной массой. Помимо чисто крепостных крестьян (владельческих, как их называли, потому что хоть он и крепостной, но у него был свой двор, своя земля и т. д.), были крестьяне черносошные (т. е. государственные — не принадлежавшие помещику), дворцовые, числившиеся за дворцовым ведомством, а также крестьяне-однодворцы (своеобразное переходное состояние от мелкопоместного дворянина к зажиточному крестьянину и наоборот), монастырские крестьяне, заводские (посессионные, как их называли, т. е. те, которых приписали к заводу; пожалуй, из всех видов крепостной зависимости эта была самая чудовищная). Все эти разновидности крестьянского состояния имели место.

history.wikireading.ru

Социальные (сословные) реформы Петра I – кратко

Стр 1 из 2Следующая ⇒

Социальные (сословные) реформы Петра I – кратко

В результате социальных реформ Петра I сильно изменилось положение трёх главных русских сословий – дворян, крестьян и городских жителей.

Служилое сословие,дворяне, после реформ Петра I стали исполнять воинскую повинность не с набираемыми ими самими местными ополчениями, а в регулярных полках. Службу дворяне теперь (в теории) начинали с тех же нижних чинов, что и простонародье. Выходцы из недворянских сословий наравне с дворянами могли дослуживаться до самых высоких званий. Порядок прохождения служебных степеней определялся со времён реформ Петра I уже не родовитостью и не обычаями вроде местничества, а изданной в 1722 «

Для подготовки к службе Петр I ещё и обязал дворян проходить первоначальное обучение грамоте, цифири и геометрии. Дворянин, не выдержавший установленного экзамена, лишался права жениться и получать офицерский чин.

Надо отметить, что помещичье сословие и после реформ Петра I всё же имело довольно важные служебные преимущество перед людьми незнатными. Поступавшие на военную службу дворяне, как правило, причислялись не к обычным армейским полкам, а к привилегированным гвардейским – Преображенскому и Семеновскому, квартировавшим в Петербурге.

Главнейшая перемена в социальном положении крестьян была связана с податной реформой Петра I. Она была проведена в 1718 г. и заменила прежний подворный (с каждого крестьянского двора) способ налогообложения подушным (с души). По результатам переписи 1718 вводилась подушная подать.

Эта чисто финансовая, на первый взгляд, реформа имела, однако, и важное социальное содержание. Новую подушную подать было велено одинаково взимать не только с крестьян, но и с прежде не плативших государственных налогов частновладельческих холопов. Это предписание Петра I сблизило социальное положение крестьянства с бесправным холопским. Оно предопределило эволюцию взгляда на крепостных к концу XVIII века не как на

Города: реформы Петра I имели целью устроить городское управление по европейским образцам. В 1699 Петр I предоставил русским городам право самоуправления в лице выборных бурмистров, которые должны были составлять ратушу. Горожане теперь разделялись на «регулярных» и «нерегулярных», а также на гильдии и цехи по роду занятий. К концу правления Петра I ратуши были преобразованы в магистраты, которые имели больше прав, нежели ратуши, но избирались менее демократичным способом – лишь из «первостатейных» граждан. Во главе всех магистратов стоял (с 1720) столичный Главный магистрат, считавшийся особой коллегией.

Подробнее – см. в статьях Социальные реформы Петра I, Дворяне при Петре I, Крестьяне при Петре I, Города при Петре I

Петр I. Портрет кисти П. Делароша, 1838

Военная реформа Петра I – кратко

Уже при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче в российской армии появилось немало регулярных полков нового строя. Но тогда большая часть их состава набиралась время от времени, на срок боевых действий и распускалась после их окончания. До военной реформы Петра I солдаты таких полков совмещали службу с торговлей, ремеслом и другими подобными занятиями. Жили они, как правило, с семьями.

В результате военной реформы Петра I роль регулярных полков ещё возросла. Дворянские ополчения исчезли окончательно. Армии стали постоянными и не распускались после военных кампаний. Нижние их чины теперь не вербовались время от времени из наёмных добровольцев, а пополнялись планомерно набираемыми в определённые сроки рекрутами из податных сословий. Солдаты войск Петра I полностью отрывались от семей и всяких иных занятий, кроме военного.

Казачество до Петра I было «вольным союзником» Московского государства, служившим по временным договорам, но после усмирения Булавинского бунта и на него была наложена обязанность поставлять чётко установленное количество войск.

Петром I был создан большой флот: 48 кораблей и до 800 галер с 28 тысячами экипажа. В регулярных полках к концу царствования Петра числилось по итогам военной реформы до 212 тысяч солдат.

Подробнее – см. в статьях Военная реформа Петра I, Войска Петра I

Административные и государственные реформы Петра I – кратко

Боярская дума при Петре I окончательно потеряла значение органа влиятельной высшей аристократии. Петр решал все дела с узким кругом приближённых – в большинстве незнатных выходцев и даже иностранцев. Рухнула и система прежних многочисленных, малоупорядоченных приказов. Перестало существовать губное самоуправление городов и волостей.

Одной из важнейших административных реформ Петра I было учреждение в 1711 нового высшего государственного органа – Правительствующего Сената. Члены Сената назначались государём, а не получали право заседать там благодаря родовитости своих фамилий. Сенат поначалу считался чисто распорядительным учреждением, без законодательной функции. Назначаемый царём же генерал-прокурор вёл надзор за его работой. Множество прокуроров и фискалов при Петре I ревизовало административные органы на всех уровнях.

Бывшие московские приказы реформой 1718 г. были заменены 12-ю коллегиями по шведскому образцу. Каждая из них ведала свой круг дел: военная, морская, иностранных дел, доходов, расходов, финансового контроля, торговли, добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, юстиции плюс городская коллегия (Главный Магистрат) и церковная (Святейший Синод). Отличие созданных реформой Петра I коллегий от позднейших министерств состояло в том, что в первых практиковалось коллегиальное обсуждение дел их членами, а не единоличное руководство министром.

Ещё одна административная реформа Петра I разделила Россию на губернии (вначале восемь), которые в свою очередь дробились на провинции, а те – на уезды. Губернии возглавляли губернаторы, провинции и уезды – воеводы (или коменданты). При воеводах во времена Петра I состояли выборные органы от дворян – ландраты и земские комиссары.

Важной государственной реформой стал и закон Петра I о престолонаследии (1722). Им была отменена привычная очерёдность замещения трона внутри династии. Действующий государь отныне мог сам избрать себе преемником кого угодно.

Подробнее – см. в статьях Реформы управления при Петре I, Административная реформа Петра I, Сенат Петра I, Коллегии при Петре I, Местное управление при Петре I, Администрация Петра I – система и иерархия

Финансовые реформы Петра I – кратко

Во время Северной войны Петром I постоянно поднимались косвенные налоги, вводилось множество новых (на бороды, бани, дубовые гробы, гербовую бумагу и т. п.), чеканилась «облегчённая» монета. В результате всех этих мер доходы казны значительно выросли. Была введена и особая финансовая должность прибыльщиков, которые указывали Петру I на новые возможные источники обложения.

В конце царствования Петра I была кардинально преобразована и система прямых налогов: прежнюю подворную подать заменили подушной. Эта финансовая реформа имела и широкие социальные последствия – см. об этом выше.

Подробнее – см. в статьях Податные реформы Петра I, Финансовые и экономические реформы Петра I

Великая Отечественная война

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) – война между СССР и Германией в рамках Второй Мировой войны, закончившаяся победой Советского Союза над фашистами и взятием Берлина. Великая Отечественная Война стала одним из финальных этапов Второй Мировой.

Социальные (сословные) реформы Петра I – кратко

В результате социальных реформ Петра I сильно изменилось положение трёх главных русских сословий – дворян, крестьян и городских жителей.

Служилое сословие,дворяне, после реформ Петра I стали исполнять воинскую повинность не с набираемыми ими самими местными ополчениями, а в регулярных полках. Службу дворяне теперь (в теории) начинали с тех же нижних чинов, что и простонародье. Выходцы из недворянских сословий наравне с дворянами могли дослуживаться до самых высоких званий. Порядок прохождения служебных степеней определялся со времён реформ Петра I уже не родовитостью и не обычаями вроде местничества, а изданной в 1722 «Табелью о рангах». Она установила 14 чинов армейской и штатской службы.

Для подготовки к службе Петр I ещё и обязал дворян проходить первоначальное обучение грамоте, цифири и геометрии. Дворянин, не выдержавший установленного экзамена, лишался права жениться и получать офицерский чин.

Надо отметить, что помещичье сословие и после реформ Петра I всё же имело довольно важные служебные преимущество перед людьми незнатными. Поступавшие на военную службу дворяне, как правило, причислялись не к обычным армейским полкам, а к привилегированным гвардейским – Преображенскому и Семеновскому, квартировавшим в Петербурге.

Главнейшая перемена в социальном положении крестьян была связана с податной реформой Петра I. Она была проведена в 1718 г. и заменила прежний подворный (с каждого крестьянского двора) способ налогообложения подушным (с души). По результатам переписи 1718 вводилась подушная подать.

Эта чисто финансовая, на первый взгляд, реформа имела, однако, и важное социальное содержание. Новую подушную подать было велено одинаково взимать не только с крестьян, но и с прежде не плативших государственных налогов частновладельческих холопов. Это предписание Петра I сблизило социальное положение крестьянства с бесправным холопским. Оно предопределило эволюцию взгляда на крепостных к концу XVIII века не как на государевых тяглых людей (которыми они считались раньше), а как на полных господских рабов.

Города: реформы Петра I имели целью устроить городское управление по европейским образцам. В 1699 Петр I предоставил русским городам право самоуправления в лице выборных бурмистров, которые должны были составлять ратушу. Горожане теперь разделялись на «регулярных» и «нерегулярных», а также на гильдии и цехи по роду занятий. К концу правления Петра I ратуши были преобразованы в магистраты, которые имели больше прав, нежели ратуши, но избирались менее демократичным способом – лишь из «первостатейных» граждан. Во главе всех магистратов стоял (с 1720) столичный Главный магистрат, считавшийся особой коллегией.

Подробнее – см. в статьях Социальные реформы Петра I, Дворяне при Петре I, Крестьяне при Петре I, Города при Петре I

Рекомендуемые страницы:

lektsia.com

Сословные реформы Петра I

Содержание

Введение…………………………………………………………

1. Правовой

статус дворянства. Табель о рангах……………………..

2. Духовенство: обязанности и привилегии.………..………………………. 6

3. Податные сословия (мещанство или городское сословие,

крестьянство)…………….……………………………

Заключение……………………………………………………

Список использованной литературы……………………………………….. 12

Введение

Контрольная работа посвящена сословным реформам Петра I. Эта тема интересна тем, что во время правления Петра I произошло много перемен в Российской Империи. Вклад в историю государства и права этого монарха велик. Цель контрольной работы – исследовать, какие изменения произошли после ряда нововведений, разрушавших старые порядки, и осуществления перемен в положении народов страны и крестьянства в целом. Объектом исследования будет Петр I, а предметом исследования деятельность в различных сферах этого великого монарха. Методы исследования: анализ литературных источников и лекций.

Одна из главных задач государя — создать систему хороших законов и установить контроль за их исполнением. Петр Великий искренне верил во всесильную мощь законов, считая, что с их помощью можно изменить страну. Эта иллюзия породила массу законодательных актов и распоряжений, не всегда достаточно продуманных, а иной раз просто вредных.

Однако постепенно законодательная деятельность начала приобретать цивилизованные формы: законы стали обнародовать, публиковать, рассылать на места.

Вся реформаторская деятельность Петра I закреплялась в форме уставов, регламентов, указов, которые имели одинаковую юридическую силу. 22 октября 1721 г. Петру I был присвоен титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого. Принятие этого титула соответствовало юридическому оформлению неограниченной монархии.

Монарх

не был ограничен в своих

1.

Правовой статус

дворянства. Табель

о рангах

Борьба со шведами требовала устройства регулярной армии и Петр понемногу перевёл на регулярную службу всех дворян и служивых людей. Служба для всех служивых людей стала одинаковой, они служили поголовно, бессрочно и начинали службу с низших чинов.

Все прежние разряды служивых людей были соединены вместе, в одно сословие – шляхетство. Все нижние чины (как знатные, так и из «простого люда») одинаково могли дослужиться до высших чинов. Порядок такой выслуги был точно определён «Табелем о рангах» (1722 г.). В «Табели» все чины были распределены на 14 рангов или «чинов» по их служебному старшинству. Каждый, достигший низшего 14 ранга, мог надеяться занять высшую должность и занять высший ранг. «Табель о рангах» заменил принцип родовитости принципом выслуги и служебной пригодности. Но Петр сделал выходцам из высшего старого дворянства одну уступку. Он позволил знатной молодёжи поступать по преимуществу в его любимые гвардейские полки Преображенский и Семёновский.

Петр требовал, чтобы дворяне обязательно учились грамоте и математике, а не обученных лишал права жениться, и получить офицерский чин. Подготовка кадров для нового государственного аппарата стала осуществляться в специальных школах и академиях в России и за рубежом. Степень квалификации определялась не только чином, но и образованием, специальной подготовкой. Петр ограничил землевладельческие права дворян. Он перестал давать им поместья из казны при поступлении на службу, а предоставлял им денежное жалование. Дворянские вотчины и поместья запретил дробить при передачи сыновьям.

Принятие Табели о рангах свидетельствовало о ряде новых обстоятельств.

Бюрократическое

начало в формировании государственного

аппарата, несомненно, победило аристократическое

(связанное с принципом

Признак бюрократии как системы управления — это вписанность каждого чиновника в четкую иерархическую структуру власти (по вертикали) и руководство им в своей деятельности строгими и точными предписаниями закона, регламента, инструкции. Положительными чертами нового бюрократического аппарата стали профессионализм, специализация, нормативность, отрицательными – его сложность, дороговизна, работа на себя, негибкость.

Сформулированная Табелью о рангах новая система чинов и должностей юридически оформила статус правящего класса. Были подчеркнуты его служебные качества: любой высший чин мог быть присвоен только после прохождения через всю цепочку низших чинов. Устанавливались сроки службы в определенных чинах. С достижением чинов восьмого класса чиновнику присваивалось звание потомственного дворянина, и он мог передавать титул по наследству; с четырнадцатого по седьмой класс чиновник получал личное дворянство. Принцип выслуги тем самым подчинял принцип аристократический.

Меры

Петра относительно дворянства отягчали

положение этого сословия, но не

меняли его отношения к государству.

Дворянство и прежде и теперь должно

было расплачиваться за право землевладения

службой. Но теперь служба стала тяжелее,

а землевладение стесненнее. Дворянство

роптало и пробовало облегчить свои тяготы.

Петр же жестоко карал попытки уклониться

от службы.

2.

Духовенство: обязанности

и привилегии

После водворения на престол энергичной фигуры Петра в России начинается энергичная ломка старого строя и обновление его по западным образцам. Петр не был религиозным человеком в том смысле, в каком был им его отец. Вопросы религии и веры не были для Петра той «страшной святостью», о которой не дерзал свободно помыслить царь Алексей.

Еще в молодости Петр высказывал главе русского духовенства свои пожелания о поднятии уровня грамотности и просвещения среди духовенства, об организации школ. Но патриарх чуждался новшеств и ничего не предпринимал в указанном царем направлении. Очень сильные трения возникли по поводу брадобрития, но Петр твердо стоял на своем и вел себя по отношению к главе духовенства так, что тот счел за лучшее удалиться.

С каждым годом недовольство Петра духовенством все усиливалось, так что он даже привык большую часть своих неудач и затруднений во внутренних делах приписывать тайному, но упорному противодействию духовенства. Петр стремился подчинить церковное управление государству, что после Тридцатилетней войны было общеевропейской модой.

В

1700 году после смерти патриарха Адриана

блюстителем и управителем

Вскоре последовал ряд указов, решительно сокращавших самостоятельность духовенства. Особой чистке подверглись монастыри. Им запрещалось владеть вотчинами и угодьями. Жить они должны были за счет своего труда. Также был издан указ, запрещающий просить и подавать милостыню, но он встретил очень сильный протест и непослушание. Особым указом 1718 года предписывалось православным обывателям непременно посещать церкви и в храмах стоять с благочестием и в безмолвии, слушая святую службу, иначе грозил штраф, взимаемый тут же.

25

января 1721 года Петр подписал

манифест об установлении

В конце января 1724 года Петр опубликовал знаменитый указ о звании монашеском, об определении в монастыри отставных солдат и об учреждении семинарий и госпиталей. Но через год Петра не стало и этот указ его не успел войти в жизнь со всей полнотой, как хотел того преобразователь.

При

Петре духовенство стало

Реформы Петра относительно православной церкви имели немалое значение для его основной задачи – построение светского европейского государства.

Таким образом, Петр

3.

Податные сословия (мещанство

или городское

сословие, крестьянство)

До Петра городское сословие составляло очень малочисленный и бедный класс. Петр хотел создать в России городской экономически сильный и деятельный класс, подобный тому, что он видел в Западной Европе. Петр расширил городское самоуправление. В 1720 году был создан главный магистрат, который должен был заботиться о городском сословии. Все города были разделены по числу жителей на классы. Жители городов делились на «регулярных» и «нерегулярных» («подлых») граждан. Регулярные граждане составляли две «гильдии»: в первую входили представители капитала и интеллигенции, во вторую — мелкие торговцы и ремесленники. Ремесленники делились на «цехи» по ремёслам. Нерегулярными людьми или «подлыми» назывались чернорабочие. Город управлялся магистратом из бургомистров, избираемых всеми регулярными гражданами. Кроме того, городские дела обсуждались на посадских сходах или советах из регулярных граждан. Каждый город был подчинён главному магистрату, минуя всякое другое местное начальство.

Несмотря на все преобразования, русские города так и остались в том же жалком положении, в каком были и раньше. Причина этого — далёкий от торгово-промышленного строй русской жизни и тяжелые войны.

В первой четверти века выяснилось, что подворный принцип налогообложения не принёс ожидаемого увеличения поступления податей.

В целях повышения своих доходов помещики сселяли несколько крестьянских семей на один двор. В результате, во время переписи в 1710 году выяснилось, что число дворов с 1678 года сократилось на 20% (вместо 791 тыс. дворов в 1678 году — 637 тыс. в 1710). Поэтому был введён новый принцип обложения. В 1718 — 1724 гг. осуществляется перепись всего податного населения мужского пола независимо от возраста и работоспособности. Все лица, внесённые в эти списки, должны были платить по 74 коп. подушной подати в год. В случае смерти записанного подать продолжали платить до следующей ревизии семья умершего или община, в которую он входил. Кроме того, все податные сословия, за исключением помещичьих крестьян, платили государству по 40 коп. «оброка», что должно было уравновесить их повинности с повинностями помещичьих крестьян.

Переход к подушному обложению увеличил цифру прямых налогов с 1.8 до 4.6 млн., составляя более половины бюджетного прихода (8.5 млн.). Подать была распространена на целый ряд категорий населения, которые её до этого не платили: холопов, «гулящих людей», однодворцев, черносошенное крестьянство Севера и Сибири, нерусских народов Поволжья, Приуралья и др. Все эти категории составляли сословие государственных крестьян, и подушная подать для них была феодальной рентой, которую они платили государству.

Введение подушной подати увеличило власть помещиков над крестьянами, так как представление списков и сбор подати был поручен помещикам.

Наконец, помимо подушной подати, крестьянин платил огромное количество всевозможных налогов и сборов, призванных пополнить казну, опустевшую в результате войн, создания громоздкого и дорогостоящего аппарата власти и управления, регулярной армии и флота, строительства столицы и других расходов. Кроме этого государственные крестьяне несли повинности: дорожную — по строительству и содержанию дорог, ямскую — по перевозке почты, казённых грузов и должностных лиц и т.д.

Итак, в конце царствования Петра Великого очень многое изменилось в жизни сословий. Дворяне стали иначе служить. Горожане получили новое устройство и льготы. Крестьянство стало иначе платить и на частных землях слилось с холопами. А государство продолжало смотреть на сословия также, как и ранее. Оно определяло их жизнь повинностью, а не правом. Все подданные жили не для себя, а «для государева и земского дела», должны были быть послушным орудием в руках государства.

stud24.ru

Сословные реформы Петра 1

ПЛАН

Введение. 3

1. Правовой статус дворянства. Табель о рангах. 4

2. Духовенство: обязанности и привилегии. 6

3. Податные сословия. 9

Список литературы.. 13

ВВЕДЕНИЕ

Пётр 1 провел много реформ и преобразований. Многие из этих преобразований уходят корнями в XVII век — социально-экономические преобразования того времени послужили предпосылками реформ Петра, задачей и содержанием которых было формирование дворянско-чиновничьего аппарата абсолютизма.

Обостряющиеся классовые противоречия привели к необходимости усиления и укрепления самодержавного аппарата в центре и на местах, централизации управления, построения стройной и гибкой системы управленческого аппарата, строго контролируемого высшими органами власти. Необходимо было также создание боеспособной регулярной военной силы для проведения более агрессивной внешней политики и подавления участившихся народных движений. Требовалось закрепить юридическими актами господствующее положение дворянства и предоставить ему центральное, руководящее место в государственной жизни. Все это в совокупности и обусловило проведение реформ в различных сферах деятельности государства.

Два с половиной столетия историки, философы и писатели спорят о значении Петровских преобразований, но вне зависимости от точки зрения того или иного исследователя все сходятся в одном — это был один из наиважнейших этапов истории России, благодаря которому всю ее можно разделить на допетровскую и послепетровскую эпохи.

В российской истории трудно найти деятеля, равного Петру по масштабам интересов и умению видеть главное в решаемой проблеме. Конкретная же историческая оценка реформ зависит от того, что считать для России полезным, что — вредным, что — главным, а что — второстепенным.

Борьба со шведами требовала устройства регулярной армии и Петр понемногу перевёл на регулярную службу всех дворян и служивых людей. Служба для всех служивых людей стала одинаковой, они служили поголовно, бессрочно и начинали службу с низших чинов.

Все прежние разряды служивых людей были соединены вместе, в одно сословие – шляхтехство. Все нижние чины (как знатные, так и из «простого люда») одинаково могли дослужиться до высших чинов. Порядок такой выслуги был точно определён «Табелем о рангах» (1722 г.). В «Табели» все чины были распределены на 14 рангов или «чинов» по их служебному старшинству. Каждый, достигший низшего 14 ранга, мог надеяться занять высшую должность и занять высший ранг. «Табель о рангах» заменил принцип родовитости принципом выслуги и служебной пригодности. Но Петр сделал выходцам из высшего старого дворянства одну уступку. Он позволил знатной молодёжи поступать по преимуществу в его любимые гвардейские полки Преображенский и Семёновский.

Петр требовал, чтобы дворяне обязательно учились грамоте и математике, а не обученных лишал права жениться и получить офицерский чин. Подготовка кадров для нового государственного аппарата стала осуществляться в специальных школах и академиях в России и за рубежом. Степень квалификации определялась не только чином, но и образованием, специальной подготовкой. Петр ограничил землевладельческие права дворян. Он перестал давать им поместья из казны при поступлении на службу, а предоставлял им денежное жалование. Дворянские вотчины и поместья запретил дробить при передачи сыновьям.

Принятие Табели о рангах свидетельствовало о ряде новых обстоятельств.

Бюрократическое начало в формировании государственного аппарата, несомненно, победило аристократическое (связанное с принципом местничества). Профессиональные качества, личная преданность и выслуга стали определяющими для продвижения по службе.

Признак бюрократии как системы управления — это вписанность каждого чиновника в четкую иерархическую структуру власти (по вертикали) и руководство им в своей деятельности строгими и точными предписаниями закона, регламента, инструкции. Положительными чертами нового бюрократического аппарата стали профессионализм, специализация, нормативность, отрицательными – его сложность, дороговизна, работа на себя, негибкость.

Сформулированная Табелью о рангах новая система чинов и должностей юридически оформила статус правящего класса. Были подчеркнуты его служебные качества: любой высший чин мог быть присвоен только после прохождения через всю цепочку низших чинов. Устанавливались сроки службы в определенных чинах. С достижением чинов восьмого класса чиновнику присваивалось звание потомственного дворянина, и он мог передавать титул по наследству; с четырнадцатого по седьмой класс чиновник получал личное дворянство. Принцип выслуги тем самым подчинял принцип аристократический.

Меры Петра относительно дворянства отягчали положение этого сословия, но не меняли его отношения к государству. Дворянство и прежде и теперь должно было расплачиваться за право землевладения службой. Но теперь служба стала тяжелее, а землевладение стесненнее. Дворянство роптало и пробовало облегчить свои тяготы. Петр же жестоко карал попытки уклониться от службы.

После водворения на престол энергичной фигуры Петра в России начинается энергичная ломка старого строя и обновление его по западным образцам. Петр не был религиозным человеком в том смысле, в каком был им его отец. Вопросы религии и веры не были для Петра той «страшной святостью», о которой не дерзал свободно помыслить царь Алексей.

Еще в молодости Петр высказывал главе русского духовенства свои пожелания о поднятии уровня грамотности и просвещения среди духовенства, об организации школ. Но патриарх чуждался новшеств и ничего не предпринимал в указанном царем направлении. Очень сильные трения возникли по поводу брадобрития, но Петр твердо стоял на своем и вел себя по отношению к главе духовенства так, что тот счел за лучшее удалиться.

С каждым годом недовольство Петра духовенством все усиливалось, так что даже привык большую часть своих неудач и затруднений во внутренних делах приписывать тайному, но упорному противодействию духовенства. Петр стремился подчинить церковное управление государству, что после Тридцатилетней войны было общеевропейской модой.

В 1700 году после смерти патриарха Адриана блюстителем и управителем патриаршего престола был назначен митрополит рязанский и муромский Явроский, сочувствовавший реформам. Ему были поручены только дела веры, а все остальные дела, находившиеся в ведении патриарха были распределены по приказам. В 1701 году был восстановлен монастырский приказ, в ведении которого отошли патриарший двор, архиерейские дома, монастырские земли и хозяйства.

Вскоре последовал ряд указов, решительно сокращавших самостоятельность духовенства. Особой чистке подверглись монастыри. Им запрещалось владеть вотчинами и угодьями. Жить они должны были за счет своего труда. Также был издан указ, запрещающий просить и подавать милостыню, но он встретил очень сильный протест и непослушание. Особым указом 1718 года предписывалось православным обывателям непременно посещать церкви и в храмах стоять с благочестием и в безмолвии, слушая святую службу, иначе грозил штраф, взимаемый тут же.

25 января 1721 года Петр подписал манифест об установлении святейшего синода и 14 февраля произошло торжественное открытие нового управления церковью. Состав святейшего синода определялся по регламенту в 12 «правительствующих особ», из которых 3 непременно должны были носить сан архиерея. Президентом синода был назначен митрополит Стефан. Синодским указом 1722 года были установлены определенные штаты духовенства, как бы замкнув этим духовное сословие в нем самом.

В конце января 1724 года Петр опубликовал знаменитый указ о звании монашеском, об определении в монастыри отставных солдат и об учреждении семинарий и госпиталей. Но через год Петра не стало и этот указ его не успел войти в жизнь со всей полнотой, как хотел того преобразователь.

При Петре духовенство стало превращаться в такое же сословие, имеющее свои права и обязанности, как шляхетство и горожане. В результате духовных реформ Петра святейшему синоду теперь стало не на что опереться — духовенство разгромлено и поставлено в положение слуг правительства, связанных исходящими от него распоряжениями.

Реформы Петра относительно православной церкви имели немалое значение для его основной задачи – построение светского европейского государства.

Таким образом, Петр конструирует новое церковное устройство, юридически и символически утверждает подчинение церковного управления императорской власти, учреждая с этой целью Синод и заменяя символы патриаршего возглавления символами императорского единовластия.

Преобразования, проведенные в последний период, определяют порядок церковного управления в течение почти всего императорского периода.

До Петра городское сословие составляло очень малочисленный и бедный класс. Петр хотел создать в России городской экономически сильный и деятельный класс, подобный тому, что он видел в Западной Европе. Петр расширил городское самоуправление. В 1720 году был создан главный магистрат, который должен был заботиться о городском сословии. Все города были разделены по числу жителей на классы. Жители городов делились на «регулярных» и «нерегулярных» («подлых») граждан. Регулярные граждане составляли две «гильдии»: в первую входили представители капитала и интеллигенции, во вторую — мелкие торговцы и ремесленники. Ремесленники делились на «цехи» по ремёслам. Нерегулярными людьми или «подлыми» назывались чернорабочие. Город управлялся магистратом из бургомистров, избираемых всеми регулярными гражданами. Кроме того, городские дела обсуждались на посадских сходах или советах из регулярных граждан. Каждый город был подчинён главному магистрату, минуя всякое другое местное начальство.

mirznanii.com

Социальные реформы Петра I Великого

Социальные реформы Петра I — закладывание основ образовательной, медицинской и научной деятельности на государственном уровне. Прежде всего представляли собой создание вспомогательных военных учреждений, которые впоследствии расширялись и переориентировались на гражданские нужды.

Полный список преобразований Петра I в социальной сфере можно изучить в таблице ниже.

Таблица

«Социальные реформы и преобразования Петра I Великого»

| Год/Событие | Причины и цели | Суть и содержание |

| 1698-1714 Развитие типографии и книгопечатания | Обеспечить создаваемые учебные заведения образовательными материалами | 1698 — по распоряжению Петра I Илья Кошевич начинает печатать в Амстердаме различные книги, преимущественно духовные и образовательные 1708 — произведена отливка нового гражданского шрифта взамен старому церковнославянскому, 1711 — открытие первой типографии в Петербурге, 1714 — открыта государственная библиотека в Петербурге, ставшая впоследствии основой для библиотеки Академии наук |

| 1698-1721 Развитие военного образования | Обеспечить армию и флот квалифицированными офицерами, подготовить новые типы войск | 1698 — открытие школы пушкарей, 1701-1702 — навигационные и артиллерийские школы в Москве и Петербурге, 1706-1715 — медико-херургические школы при госпиталях, 1708-1709 — инженерные школы, горные школы при заводах 1721 — гарнизонные школы для солдатских детей (всего около 50 различных учебных заведений связанных с военным образованием) |

| 1701-1714-1722 Цифирные школы | Введение общего начального образования, подготовка кадров для гражданской службы. | 1701 — Подготовительные классы для школ математических и навигационных наук 1714 — Указ при монастырях образовать цифирные школы, где дети обучались бы арифметике и началам геометрии. 1722 — к этому времени в разных городах создано около 45 школ, обязательных для посещения всем детей всех чинов государственной службы, кроме однодворцев. |

| 1701 3 декабря Частные аптеки | Укрепление аптечной монополии, борьба с внеаптечной торговлей лекарствами, государственный контроль медицинских услуг | Новые аптеки освобождались от налогов, воинского постоя, а их владельцы и служащие — от воинской повинности. |

| 1706 25 мая Основание Московского госпиталя | Организация медицинских услуг на государственном уровне, обучение военных хирургов | На базе действующего госпиталя была организована лекарская школа — практики лечения тщательно документировались, на их основе составлялись пособия и книги для врачей. |

| 1714 Основание огорода на Аптекарском острове | Обеспечение лекарственными травами | 15 декабря 7207 года (старый стиль русского календаря) Пётр I подписал указ об изменении летоисчисления — новый год велено именовать 1700, а празднование Нового года переносилось с 1 сентября, на 1 января. |

| 1725 8 февраля Открытие Академии наук и художеств | Накопление и систематизация научных знаний о природных фактах и явлениях, опирающихся на эксперименты. | Личным указом Пётр I учредил Академию Наук и пригласил иностранных специалистов для работы и преподавания. |

Причины и предпосылки социальных реформ Петра I

- Побывав в Великом посольстве 1697-98 годов, Пётр I лично убедился в существенном отставании Русского царства и постарался как можно эффективнее его устранить.

- Армии и флоту нужны были квалифицированные и специализированные офицеры.

- Промышленности требовались инженеры, способные организовать и поддерживать производство.

- Для улучшения качества медицинских услуг требовался государственный контроль

Кратко о сути и содержании петровских преобразований в социальной сфере

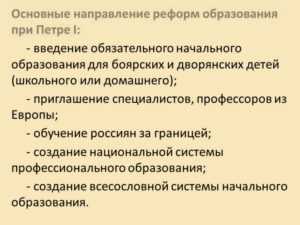

Реформа образования

Большая часть образовательных учреждений создавалась ввиду необходимости подготовки для армии и флота новых типов войск или собственного офицерского состава. Неудачи первых военных походов Петра I остро подчеркнули необходимость собственной образовательной системы. Образование — один из базовых социальных институтов, без его реорганизации воплотить петровскую задачу о развитии промышленности было невозможно.

Реформа образования Петра I

Реформа образования Петра IДля решения данной проблемы Петр I выбрал комплексный подход — одновременно с организацией различных специализированных школ (инженерной, горной, артеллиристской, медицинской и т.д.) детей дворян отправляли заграницу, а из Европы приглашались ученые и инженеры, которых обязывали обучать наиболее способных людей на производстве.

Обязательное начальное образование не встретило особого одобрения, дворянские дети всячески его избегали (царю даже пришлось запретить венчать неграмотных дворянских недорослей), а горожане к 1720 году вытребовали себе освобождение от обязательного прохождения казенных школ.

Развитие типографий

Для обеспечения достаточным количеством методических материалов всех многочисленных учебных заведений, которые создавал Петр I, требовались новые типографии. Сначала царь заказывал печатание книг в Амстердаме (там же был заказан и отлит новый гражданский шрифт, взамен устаревшему церковно-славянскому). К 1714 году Петербург обзавелся собственной типографией, а книгопечатание лишь набирало обороты. С 1708 по 1725 год было напечатано книг больше, чем в предыдущие полтора века

Развитие здравоохранения и медицины

Медицина нуждалась в поддержке государства, а государство нуждалось в полевых хирургах — поэтому основание в 1706 году Московского госпиталя решало сразу две проблемы.

Для обеспечения государственных аптек (в период Северной войны со Швецией они имели высокую нагрузку ранеными) необходимыми лекарственными травами в 1714 был основан огород на Аптекарском острове.

Развитие науки

Масштабные социальные реформы в области образования, медицины и инженерного дела требовали создания центра систематизации и накопления знаний. В 1724 году Петр I подписал указ об учреждении Академии Наук и художеств, чем заложил основу всей будущей российской науке. Для работы в новом учреждении были приглашены иностранные специалисты и вплоть до 1746 года большая часть академиков была иностранцами.

Итоги и результаты социальных реформ Петра I

- Введено обязательное начальное образование для детей дворян и духовенства.

- Дети дворян отправляются в Европу для обучения коммерции, инженерному делу и другим наукам.

- Создана система военных образовательных учреждений для подготовки квалифицированных солдат и офицеров.

- Медицина получила государственную поддержку, начало развиваться аптечное дело

- Основана Академия Наук

Полный список реформ

xn--1-itb3afj.xn--p1acf

29.Сословные реформы Петра Великого.

Сословные реформы Петра I. Идущий на протяжении XVII в. процесс постепенного сближения правового статуса поместий и вотчин завершился в начале XVIII в. полным слиянием этих институтов и даже заменой прежних терминов одним общим. При Петре I исчезло прежнее деление феодалов на многочисленные сословные группы – бояр, дворян, детей боярских и т. д.

24 января 1722 г. Петр I утвердил Закон о порядке государственной службы в Российской империи – Табель о рангах. В основу Табели были положены аналогичные акты, существовавшие в западноевропейских странах, при этом были приняты во внимание чины, уже существовавшие в России. Все чины Табели о рангах подразделялись на три типа: военные, статские (гражданские) и придворные и делились на 14 классов. Устанавливались чины исходя из личных качеств, а не в силу знатности рода. Табель о рангах определяла место в иерархии государственной службы, предоставляла возможность выдвинуться талантливым людям из низших сословий. Военные чины объявлялись выше соответствующих им гражданских и придворных чинов, что давало преимущества военным чинам в переходе в высшее дворянское сословие: 14-й военный класс давал право на потомственное дворянство (в гражданской службе потомственное дворянство приобреталось чином 8-го класса). В последующем приобретение потомственного дворянства было существенно ограничено.Табель о рангах, изданная Петром I, устранила прежние сословные группировки и ввела новое единое название для обозначения господствующего класса-сословия – «шляхетство», при этом исключались претензии дворян на боярский титул, равно как и возражения бояр против переименования их в дворян. Уже при жизни Петра возродился на новом уровне термин «дворянство» – им именовали весь служилый класс.В начале XVIII в. холопство окончательно слилось с крестьянством, исчезли и другие группы: захребетников, монастырских детенышей и т. п. Крестьяне делились на государственных, экономических, дворцовых, помещичьих, выход из крестьянства крайне затруднялся. В начале XVIII в. крепостным крестьянам было разрешено покидать деревни и вступать в армию.

Духовенство: обязанности и привилегииПосле водворения на престол энергичной фигуры Петра в России начинается энергичная ломка старого строя и обновление его по западным образцам. Петр не был религиозным человеком в том смысле, в каком был им его отец. Вопросы религии и веры не были для Петра той «страшной святостью», о которой не дерзал свободно помыслить царь Алексей.

Еще в молодости Петр высказывал главе русского духовенства свои пожелания о поднятии уровня грамотности и просвещения среди духовенства, об организации школ. Но патриарх чуждался новшеств и ничего не предпринимал в указанном царем направлении. Очень сильные трения возникли по поводу брадобрития, но Петр твердо стоял на своем и вел себя по отношению к главе духовенства так, что тот счел за лучшее удалиться.

С каждым годом недовольство Петра духовенством все усиливалось, так что даже привык большую часть своих неудач и затруднений во внутренних делах приписывать тайному, но упорному противодействию духовенства. Петр стремился подчинить церковное управление государству, что после Тридцатилетней войны было общеевропейской модой.

В 1700 году после смерти патриарха Адриана блюстителем и управителем патриаршего престола был назначен митрополит рязанский и муромскийЯвроский, сочувствовавший реформам. Ему были поручены только дела веры, а все остальные дела, находившиеся в ведении патриарха были распределены по приказам. В 1701 году был восстановлен монастырский приказ, в ведении которого отошли патриарший двор, архиерейские дома, монастырские земли и хозяйства.

Вскоре последовал ряд указов, решительно сокращавших самостоятельность духовенства. Особой чистке подверглись монастыри. Им запрещалось владеть вотчинами и угодьями. Жить они должны были за счет своего труда. Также был издан указ, запрещающий просить и подавать милостыню, но он встретил очень сильный протест и непослушание. Особым указом 1718 года предписывалось православным обывателям непременно посещать церкви и в храмах стоять с благочестием и в безмолвии, слушая святую службу, иначе грозил штраф, взимаемый тут же.

25 января 1721 года Петр подписал манифест об установлении святейшего синода и 14 февраля произошло торжественное открытие нового управления церковью. Состав святейшего синода определялся по регламенту в 12 «правительствующих особ», из которых 3 непременно должны были носить сан архиерея. Президентом синода был назначен митрополит Стефан. Синодским указом 1722 года были установлены определенные штаты духовенства, как бы замкнув этим духовное сословие в нем самом.

В конце января 1724 года Петр опубликовал знаменитый указ о звании монашеском, об определении в монастыри отставных солдат и об учреждении семинарий и госпиталей. Но через год Петра не стало и этот указ его не успел войти в жизнь со всей полнотой, как хотел того преобразователь.

При Петре духовенство стало превращаться в такое же сословие, имеющее свои права и обязанности, как шляхетство и горожане. В результате духовных реформ Петра святейшему синоду теперь стало не на что опереться — духовенство разгромлено и поставлено в положение слуг правительства, связанных исходящими от него распоряжениями.

Реформы Петра относительно православной церкви имели немалое значение для его основной задачи – построение светского европейского государства.

Таким образом, Петр конструирует новое церковное устройство, юридически и символически утверждает подчинение церковного управления императорской власти, учреждая с этой целью Синод и заменяя символы патриаршего возглавления символами императорского единовластия. Преобразования, проведенные в последний период, определяют порядок церковного управления в течение почти всего императорского периода.

Податные сословия (мещанство или городское сословие, крестьянство)

До Петра городское сословие составляло очень малочисленный и бедный класс. Петр хотел создать в России городской экономически сильный и деятельный класс, подобный тому, что он видел в Западной Европе. Петр расширил городское самоуправление. В 1720 году был создан главный магистрат, который должен был заботиться о городском сословии. Все города были разделены по числу жителей на классы. Жители городов делились на «регулярных» и «нерегулярных» («подлых») граждан. Регулярные граждане составляли две «гильдии»: в первую входили представители капитала и интеллигенции, во вторую — мелкие торговцы и ремесленники. Ремесленники делились на «цехи» по ремёслам. Нерегулярными людьми или «подлыми» назывались чернорабочие. Город управлялся магистратом из бургомистров, избираемых всеми регулярными гражданами. Кроме того, городские дела обсуждались на посадских сходах или советах из регулярных граждан. Каждый город был подчинён главному магистрату, минуя всякое другое местное начальство.

Несмотря на все преобразования, русские города так и остались в том же жалком положении, в каком были и раньше. Причина этого — далёкий от торгово-промышленного строй русской жизни и тяжелые войны.

В первой четверти века выяснилось, что подворный принцип налогообложения не принёс ожидаемого увеличения поступления податей.

В целях повышения своих доходов помещики сселяли несколько крестьянских семей на один двор. В результате, во время переписи в 1710 году выяснилось, что число дворов с 1678 года сократилось на 20% (вместо 791 тыс. дворов в 1678 году — 637 тыс. в 1710). Поэтому был введён новый принцип обложения. В 1718 — 1724 гг. осуществляется перепись всего податного населения мужского пола независимо от возраста и работоспособности. Все лица, внесённые в эти списки («ревизские сказки»), должны были платить по 74 коп.подушной подати в год. В случае смерти записанного подать продолжали платить до следующей ревизии семья умершего или община, в которую он входил. Кроме того, все податные сословия, за исключением помещичьих крестьян, платили государству по 40 коп. «оброка», что должно было уравновесить их повинности с повинностями помещичьих крестьян.

Переход к подушному обложению увеличил цифру прямых налогов с 1.8 до 4.6 млн., составляя более половины бюджетного прихода (8.5 млн.). Подать была распространена на целый ряд категорий населения, которые её до этого не платили: холопов, «гулящих людей», однодворцев, черносошенное крестьянство Севера и Сибири, нерусских народов Поволжья, Приуралья и др. Все эти категории составляли сословие государственных крестьян, и подушная подать для них была феодальной рентой, которую они платили государству.

Введение подушной подати увеличило власть помещиков над крестьянами, так как представление ревизских сказок и сбор подати был поручен помещикам.

Наконец, помимо подушной подати, крестьянин платил огромное количество всевозможных налогов и сборов, призванных пополнить казну, опустевшую в результате войн, создания громоздкого и дорогостоящего аппарата власти и управления, регулярной армии и флота, строительства столицы и других расходов. Кроме этого государственные крестьяне несли повинности: дорожную — по строительству и содержанию дорог, ямскую — по перевозке почты, казённых грузов и должностных лиц и т.д.

Итак, в конце царствования Петра Великого очень многое изменилось в жизни сословий. Дворяне стали иначе служить. Горожане получили новое устройство и льготы. Крестьянство стало иначе платить и на частных землях слилось с холопами. А государство продолжало смотреть на сословия также, как и ранее. Оно определяло их жизнь повинностью, а не правом. Все подданные жили не для себя, а «для государева и земского дела», должны были быть послушным орудием в руках государства.

(30.) Воинские артикулы.

Воинский устав Петра́ I — военный устав, утверждённый Петром I30 марта1716 года при Данциге. Является одним из основных документов, положенных в основу реформ юридической системы Российской империи, проводимых при Петре.

Устав Петра Великого включает сам Военный устав и 3 приложения к нему. Таким образом, можно выделить 4 части:1-Воинский устав, состоит из 68 глав.2-«Артикул воинский» — изданный 25 апреля1715 годавоенно-уголовный кодекс (без общей части, в основном излагал наказания завоинские преступления). Состоит из 209 статей-артикулов.3-Краткое изображение процесса или судебных тяжб», изданный в1715 годувоенныйуголовно-процессуальный кодекс.4-О экзерциции (или учении), о приготовлении к маршу, о званиях и о должности полковых чинов.Основным нормативным документом, регламентировавшим уголовное право, являлся «Артикул воинский»1715 г., в котором давалось понятие преступления, вины, цели наказания, необходимой обороны, крайней необходимости, приводился перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Главным источником Воинского артикула послужил военный артикул Густава Адольфа в дополненной, так называемой новошведской, редакции 1683 г., сделанной при Карле XI. Составленный для войска, В. артикул проводит и чисто военный взгляд на преступление. Преступление рассматривается не с точки зрения правонарушения, а как нарушение субординации,

Этот нормативный документ подготовлен при непосредственном участии Петра I. Это первая попытка систематизации уголовно-правовых норм России. Артикул предусматривал усиление суровости наказаний и их исполнения, развивая идеи «Соборного уложения» о мести преступнику и устрашения населения. Расширилось применение смертной казни, телесных наказаний, тюремного заключения, появились наказания в виде каторжных работ, ссылки на галеры, новые разновидности позорящих наказаний. Теперь уже более ста видов преступных деяний влекли смертную казнь, которая могла быть простой (повешение, отсечение головы, расстрел) либо квалифицированной (сожжение, колесование, четвертование и др.). К последнему виду казни приговаривались за наиболее опасные преступления. К ним относились нарушения христианской заповеди «не сотвори себе кумира», выразившееся в идолопоклонничестве, чародействе (чернокнижничестве). За это назначалась смертная казнь в виде сожжения (артикул 1). А за поношение имени божьего и божьей службы надлежало преступнику сначала язык раскаленным железом прожечь, а затем голову отсечь. За измену России следовало четвертование — поочередное отсечение рук, ног и головы, если изменой был причинен «великий вред», то вдобавок предписывалось еще и «рвание конечностей клещами». За убийство и отравление близких родственников предназначалось колесование — дробление тела окованным колесом. В соответствии с Артикулом расширилось применение телесных наказаний (пробитие рук гвоздями, отсечение пальцев или руки, отрезание носа и ушей, разрыв ноздрей и т.д.). К избиванию кнутом и батогами добавились шпицрутены, заковывали в железо и др. Кроме того, в ряде случаев преступник подлежал клеймению каленым железом. Довольно значительное распространение получила ссылка на каторжные работы или на галеры на определенный срок или бессрочно. На каторгу могли послать за прелюбодействия, а на вечную ссылку на галеры — за мужеложство и изнасилование. Однако в период правления Петра I государственных структур по управлению исполнением всех видов наказаний, а также специализированного законодательства учреждено не было.

(31.) Государственный механизма бсолютизма.

Период, который начался после смерти Петра I (1725 г.) и длился вплоть до восшествия на престол Екатерины II (1762 г.), традиционно характеризуется исследователями как «эпоха дворцовых переворотов. Проявилась опасная для монархии тенденция – стремление представителей высшей знати ограничить права монарха в свою пользу, ввести в России олигархическое правление.Позиции монархической власти значительно укрепились в годы правления Екатерины II (1762–1796). Императрица отвергла очередные проекты ограничения императорской власти и четко обозначила свое намерение править единолично. Екатерина восстановила права Сената, который превратился в высшее административно-судебное учреждение. С 1762 г. начала свою работу Тайная экспедиция Сената, на которую возлагалась борьба с политическими преступлениями. Однако к концу царствования Екатерины Сенат стал утрачивать свои позиции как орган управления и постепенно превратился в высшую судебную инстанцию.В 1775 г. было издано «Учреждение для управления губерний Российской империи», положившее начало масштабной административной реформе.

Петр I провел радикальные реформы государственного строя. Они были подчинены задаче обеспечения неограниченной власти царя (с 1721 г. императора).

Вместо упраздненной Боярской думы создается Сенат, наделенный законодательными правами. При Сенате с контрольными функциями находится генерал–прокурор.

Приказы уступили место коллегиям, число которых равнялось 12. Среди них была Духовная коллегия – Святейший Синод – заменившая патриарха и подчинившая православную церковь государству.

Возрос удельный вес карательных органов – Преображенского приказа, Канцелярии тайных розыскных дел. Была создана регулярная полиция.

В стране было введено новое административно–территориальное деление – губернии и уезды.

В результате проведения военной реформы создана национальная регулярная армия, формировавшаяся на основе регулярных рекрутских наборов.

Была произведена первая попытка отделения суда от администрации (надворные и нижние суды). В 1775 г. вводятся сословные (для каждого сословия отдельно) суды.

(32.)Просвещенный абсолютизм» ЕкатериныII.

Смысл состоит в политике следования идеям Просвещения, выражающейся в проведении реформ,уничтожавших некоторые наиболее устаревшие феодальные институты (а иногда

делавшие шаг в сторону буржуазного развития). Для социально-правовой политики было характерно сословное размежевание: дворянство, мещанство и крестьянство.Задачи монарха Екатерина II представляла себе так1.Нужно просвещать нацию, которой должен управлять. 2. ввести добрый порядок в государстве, поддерживать законы. 3. Нужно учредить хорошую и точную полицию. 4. Нужно способствовать расцвету государства. 5. Нужно сделать государство грозным.Екатерина решила созвать(потому что соборное уложение устарело) выборных представителей от сословий и поручить им выработать новое Уложение. В течении двух лет она трудилась над программой своего царствования и предложила ее в 1767 г. в форме “Наказа”, в котором впервые в истории России были сформулированы принципы правовой политики и правовой системы.

“Просвещённый абсолютизм” Екатерины II.

Время царствования Екатерины II называют эпохой “просвещенного абсолютизма”. Смысл “просвещенного абсолютизма” состоит в политике следования идеям Просвещения, выражающейся в проведении реформ, уничтожавших некоторые наиболее устаревшие феодальные институты (а иногда делавшие шаг в сторону буржуазного развития). Мысль о государстве с просвещенным монархом, способным преобразовать общественную жизнь на новых,

разумных началах, получила в XVIII веке широкое распространение. Сами монархи в условиях разложения феодализма, вызревания капиталистического уклада, распространения идей Просвещения вынуждены были встать на путь реформ. В роли тогдашних “просветителей” выступали и прусский король Фридрих II, и шведский — Густав III, и австрийский император Иосиф II.

Развитие и воплощение начал “просвещенного абсолютизма” в России приобрело характер целостной государственно-политической реформы, в ходе которой сформировался новый государственный и правовой облик абсолютной монархии. При этом для социально-правовой политики было характерно сословное размежевание: дворянство, мещанство и крестьянство. Внутренняя и внешняя политика второй половины XVIII века, подготовленная мероприятиями предшествующих царствований, отмечена важными законодательными актами, выдающимися военными событиями и значительными территориальными присоединениями. Это связано с деятельностью крупных государственных и военных деятелей: А.Р. Воронцова, П.А. Румянцева, А.Г. Орлова, Г.А. Потемкина, А.А. Безбородко, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова и других. Сама Екатерина II активно участвовала в государственной жизни. Любовь к России, её народу и всему русскому являлись существенным мотивом ее деятельности.

Политика Екатерины II по своей классовой направленности была дворянской.

Задачи “просвещенного монарха” Екатерина II представляла себе так:

“1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.

2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.

3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.

4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.

5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям”.

И это не было лицемерием или нарочитой позой, рекламой или честолюбием. Екатерина действительно мечтала о государстве, способном обеспечить благоденствие подданных. И, по моему мнению, с этой задачей она успешно справлялась. Свойственная веку Просвещения вера во всемогущество человеческого разума заставляла царицу полагать, что все препятствия к этому могут быть устранены путем принятия хороших законов. Российское же законодательство была крайне запутанным. Формально все еще продолжало действовать Соборное Уложение 1649 г., но за прошедшие с тех пор более 100 лет было издано множество законов и указов, зачастую не согласующихся друг с другом. Хотя при Петре I, а затем при его преемниках предпринимались попытки создать новый свод законов, но всякий раз по тем или иным причинам этого сделать не удавалось.

Екатерина взялась за эту грандиозную задачу по-новому: она решила созвать выборных представителей от сословий и поручить им выработать новое Уложение. В течении двух лет она трудилась над программой своего

царствования и предложила ее в 1767 г. в форме “Наказа”, в котором впервые в истории России были сформулированы принципы правовой политики и правовой системы.

“Наказ” состоял из 20 глав, к которым потом добавилось еще две, главы делились на 655 статей, из них 294 были заимствованы из тракта Ш. Монтескье “О духе законов”; 104 из 108 статей в десятой главе взяты из тракта Ч. Беккариа “О преступлениях и наказаниях”. Тем не менее “Наказ” является самостоятельным произведением, выразившим идеологию российского “просвещенного абсолютизма”.

“Наказ” торжественно провозглашал, что цель власти состоит не в том, “чтобы у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действие их направить к получению самого большего ото всех добра”. Вместе с тем Екатерина предусмотрительно отмечала: “Для введения лучших законов необходимо потребно умы людские к тому приуготовить”. На этом основании она предписывала: “Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как

только соединенная в его особе власть, не может действовать сходно с пространством толь великого государства”. Вольность в понимании Екатерины означала “право все то делать, что законы позволяют”. Свобода в ее представлении вполне сочеталась с неограниченным самодержавием.

Таким образом, взгляды императрицы отнюдь не полностью совпадали с идеями Монтескье, мечтавшего об ограниченной, конституционной монархии. Скорее, они приближались к взглядам тех просветителей (в частности Вольтера), которые предпочитали абсолютизм, но с просвещенным монархом. Гарантией от превращения такого монарха в деспота должны были послужить органы управления, стоящие между народом и верховной властью и действующие на основе законности. Идея была заимствована опять-таки у Монтескье, но при этом — совершенно искажена. Французский философ представлял эти “посредующие власти” относительно независимыми от престола, а у Екатерины они создаются и действуют исключительно по воле монарха.

Значительно решительнее императрица высказывалась за реформу судопроизводства. Она отвергала пытки, лишь в исключительных случаях допускала смертную казнь, предлагала отделить судебную власть от исполнительной. Вслед за гуманистами просветителями Екатерина провозглашала: “Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели наказывать”.

Однако все рассуждения о свободе довольно странно звучали в стране, где значительная часть населения находилась в крепостной зависимости, фактически в рабстве. Императрица уже в 1762 г., почти сразу после вступления на престол, издала Манифест, в котором однозначно заявила: “Намерены мы помещиков при их имениях и владениях нерушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать”. Указы 1765 и 1767 гг. еще больше усилили зависимость крепостных от их господ.

И все же Екатерина видела в крепостном праве “несносное и жестокое иго”, “человеческому роду нестерпимое положение”, чреватыми серьезными потрясениями для государства. Правда, и “генеральное освобождение” она считала несвоевременным и опасным, а для “приготовления умов” к освобождению императрица за 34 года своего царствования раздала генералам, сановникам и фаворитам около 800 тыс. казенных крестьян обоего пола, распространила крепостное право на Украину.

В духе “Наказа” проходило и его обсуждение. Еще в период работы над ним Екатерина показывала свое произведение сподвижникам и под влиянием их замечаний сожгла добрую половину написанного. Однако главное обсуждение этого документа намечалось на заседании специальной Комиссии для кодификации законов.

Комиссия начала свою работу 30 июля 1767 г. “Наказ” был выслушан с восхищением, некоторые депутаты даже прослезились. Тогда и было принято решение преподнести императрице титулы Великая, Премудрая, Мать Отечества. Впрочем, когда 12 августа делегация депутатов представилась с этой целью Екатерине, императрица сказала: “Ответствую: на Великая — о моих делах оставляю времени и потомству беспристрастно судить, Премудрая –

никак себя таковой назвать не могу, ибо один Бог премудр, и Матерь Отечества — любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимой от них есть мое желание”. Тем не менее, именно с

этого момента уже современники будут называть её “Великой”.

Хотя комиссия в дальнейшем была распущена, она всё же имела важное значение, так как её члены ознакомили Екатерину с мнениями и желаниями русского общества. Императрица воспользовалась этими сведениями при

осуществлении крупнейших реформ, касавшихся губернских учреждений и сословий. Эти действия Екатерины II ещё раз доказывают, что она стремилась к власти, думая больше о развитии государства, чем о власти как таковой.

При Екатерине полностью изменилась судебная система. Она была построена по сословному принципу: для каждого сословия свой суд. Дворян судили верхний земской суд в губернских городах и уездный суд — в уездных.

Горожан — соответственно губернский и городовой магистраты, государственных крестьян — верхняя и нижняя судебная расправы. В губерниях создавался совестный суд из представителей трех сословий, который выполнял

функции примирительной или третейской инстанции. Все эти сословные суды были выборными. Более высокой судебной инстанцией являлись создаваемые в губерниях судебные палаты — гражданская и уголовная, члены которых не избирались, а назначались. Высшим судебным органом империи был Сенат.

Стремясь создать наиболее реальные гарантии просвещённой монархии, Екатерина II начала работать над жалованными грамотами дворянству, городам и государственным крестьянам. Грамоты дворянству и городам получили законную силу в 1785 г. Жалованная грамота дворянству закрепила за каждым потомственным дворянином свободу от обязательной службы. Они освобождались и от государственных податей, от телесного наказания. За ними сохранялось право собственности на движимое и недвижимое имущество (даже в случае осуждения владельца, дворянские имения не конфисковывались), а также право судиться только равными (т.е. дворянами), вести торговлю, «иметь фабрики и заводы по деревням». Дворянское общество каждого уезда и каждой губернии закрепляло за собой право периодически собираться, избирать сословных предводителей, иметь собственную казну. Правда,

императрица не забыла поставить дворянские собрания под контроль генерал-губернаторов.

Екатерина II внесла существенный вклад в развитие культуры и искусства в России. Сама она получила прекрасное домашнее образование: обучение иностранным языкам, танцам, политической истории, философии, экономики,

права и считалась умной и образованной женщиной. При Екатерине была создана Российская Академия, Вольное экономическое общество, основано множество журналов, создана система народного образования, основание Эрмитажа, открытие публичных театров, появление русской оперы, расцвет живописи.

Ряд мероприятий эпохи “просвещённого абсолютизма” имел прогрессивное значение. Так, например, основанный по почину Шувалова и Ломоносова в 1755 году Московский университет сыграл огромную роль в развитии просвещения,

русской национальной науки и культуры, выпустив большое число специалистов по разным отраслям знаний. В 1757г. начала обучение Академия художеств. Секуляризация церковного землевладения значительно улучшала положение

бывших монастырских крестьян, получивших пашню, луга и другие угодья, на которых они до этого отбывали барщину, избавляла их от повседневных наказаний и истязаний, от службы в дворне и насильственных браков.

Во время правлении Екатерины II творят такие мастера, как Василий Лукич Боровиковский, который приобрел известность портретами императрицы, Державина, многих вельмож, Дмитрий Григорьевич Левицкий, в 60-е годы стол академиком, преподавал в Академии художеств, Федор Степанович Рокотов, который работал вместе с Ломоносовым, написал коронационный портрет Екатерины II, который очень ей понравился.

Я привёл далеко не все дела совершённые Екатериной II. Чтобы сделать это потребовалось бы написать новую книгу. Но и перечисленные деяния Екатерины, ставят её в ряд действительно великих правителей, которых за всю

историю России было не так уж и много.

(33.) Основные государственные преобразования 1725-1762 гг. Верховный тайный совет. Кондиции. Кабинет министров.

Верховный тайный совет — высшее совещательное государственное учреждение России в 1726—1730 (7-8 человек). Создан Екатериной I как совещательный орган, фактически решал важнейшие государственные вопросы.

Вступление на престол Екатерины I после смерти Петра I вызвало необходимость такого учреждения, которое могло бы разъяснять положение дел императрице и руководить направлением деятельности правительства, к чему Екатерина не чувствовала себя способной. Таким учреждением стал Верховный Тайный Совет.

Указ об учреждении Совета издан в феврале 1726. Членами его были назначены Меншиков, Апраксин, Головкин, Толстой,ьДимитрий Голицын и Остерман. Через месяц в число членов Верховного Тайного Совета был включен зять императрицы, герцог Голштинский. Таким образом, Верховный Тайный Совет первоначально был составлен почти исключительно из птенцов гнезда Петрова.

Конди́ции (от лат. condicio — соглашение) — документ околоконституционного содержания[, предложенный к подписанию Анне Иоанновне при ее вступлении на престол так называемыми «верховниками» (членами Верховного тайного совета). Был составлен в собрании ими в период с 18 по 20 января1730 года: сразу после смерти Петра II и до их отправки в Митаву на представление Анне Иоанновне.

В 1730 выдвинуты Верховным тайным советом Анне Ивановне при её вступлении на престол, чтобы ограничить монархию в пользу аристократической олигархии. Кондиции в Митаву привёз Долгорукий В.Л. По ним императрица не могла без решения Верховного тайного совета выходить замуж и назначать наследников престола, объявлять войну, заключать мир, командовать гвардией и армией, назначать высших чиновников, вмешиваться в налогообложение и финансовые дела, жаловать вотчины, отнимать у дворян без суда «жизнь, имение и честь». Распределение доходов казны и назначение преемника государю тоже д.б. находиться в руках Верховного тайного совета. Неисполнение «кондиций» означало лишение престола. Получив согласие Анны, Верховный тайный совет 2 ФВ 1730 официально огласил новость. Но подписав эти условия в Митаве и прибыв в Москву, Анна получила поддержку от дворянской оппозиции и гвардии. Условия «верховников» вызвали их недовольство. В их среде была выработана петиция, в которой выражалось требование отмены кондиций (166 дворян; Татищев В.Н., Кантемир Д.К., Феофан Прокопович). Семь проектов, выработанных в дворянской среде содержали требования сокращения срока службы, отмены ограничений в наследовании недвижимого имущества, облегчения условий службы в армии и флоте путём организации специальных учебных заведений для подготовки офицеров, более широкого привлечения дворян к управлению и т.д. 25 ФВ 1730 петиция была подана во время приема по случаю коронации. Анна Ивановна разорвала кондиции и объявила себя самодержицей Всероссийской. Её главным советником стал курляндский камергер Бирон Э.И., а Голицын Д.М., как инициатор составления кондиций, оказался в отставке. В 1736 его арестовали и приговорили к смертной казни, которую Анна заменила пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости.

КАБИНЕ́Т МИНИ́СТРОВ, высшее государственное учреждение России в период царствования императрицы Анны Иоанновны (1731-1741). Образован на основании именного указа от 10 ноября 1731 под названием «Кабинет Ее Императорского Величества». Его создание было вызвано прежде всего необходимостью придания процессу управления большей оперативности, а также стремлением облегчить императрице процесс принятия решений по важнейшим вопросам путем совета с кругом доверенных лиц. Поэтому первоначально Кабинет имел функции совещательного органа и состоял из трех человек — Г. И. Головкина, А. И. Остермана и А. М. Черкасского. Позднее в состав Кабинета входили П. И. Ягужинский (с 1735), А. П. Волынский (с 1738), А. П. Бестужев-Рюмин (с 1740) и Б. Х. Миних (с 1740).

Изначальная неопределенность сферы компетенции Кабинета наряду с высоким статусом в системе управления привели к тому, что по мере его деятельности власть этого органа постепенно распространялась на разные сферы управления. Ему были подчинены: Медицинская канцелярия, счетная, провиантская и кригс-комиссариатская комиссии, а с 1734 и Главная полицмейстерская канцелярия. Кабинет имел право запрашивать от всех государственных учреждений, включая Сенат, любую информацию по любым вопросам. Наконец, по указу от 9 июня 1735 подписи всех трех кабинет-министров были приравнены к подписи императрицы. С этого времени Кабинет фактически приобрел функции не только органа исполнительной, но и законодательной власти, подчинив себе Сенат, Синод и центральные коллегии. Именно в Кабинете принимались все важнейшие решения по военным, иностранным и финансовым делам. Ликвидирован Кабинет был после вступления на престол императрицы Елизаветы Петровны 12 декабря 1741.

studfiles.net

Реформы Петра І кратко

Реформы Петра І: новая страница в развитии Российской империи.Петра І можно с уверенностью назвать одним из величайших российских императоров, ведь именно он начал необходимую для страны реорганизацию всех сфер общества, армии и экономики, что сыграло немало важную роль в развитии империи.

Данная тема достаточно обширная, но мы поговорим о реформах Петра І кратко.

Императором было проведено ряд важных на то время реформ, о которых следует поговорить более подробно. И так какие же реформы Петра І изменили империю:

• Областная реформа

• Судебная реформа

• Военная реформа

• Церковная реформа

• Финансовая реформа

• Реформы в промышленности и торговле

А теперь необходимо поговорить о каждой из реформ Петра І более отдельно.

Областная реформа

В 1708 году уряд Петра І разделил всю империю на восемь больших губерний, которыми стали руководить губернаторы. Губернии в свою очередь делились на пятьдесят провинций.

Данная реформа была проведена для того, чтобы укрепить вертикали имперской власти, а также для того, чтобы улучшить обеспечение российской армии.

Судебная реформа

Верховный суд представлял собой Сенат, а также Юстиц-коллегия. В провинциях еще существовали апелляционные суды. Однако главная реформа в том, что теперь суд был полностью отделен от администрации.

Военная реформа

Данной реформе император уделил особое внимание, так как понимал, что армия новейшего образца – это то, без чего Российская империя не сможет стать сильнейшей в Европе.

Первое чтобы было сделано, это реорганизовано полковое устройство российской армии по европейскому образцу. В 1699 году был произведен массовый рекрутский набор, после чего последовали учения новой армии по всем стандартам сильнейших армий европейских государств.

Перт І начал решительное обучение российских офицеров. Если в начале восемнадцатого века на офицерских чинах империи стояли иностранные специалисты, то уже после реформ их место стали занимать отечественные офицеры.