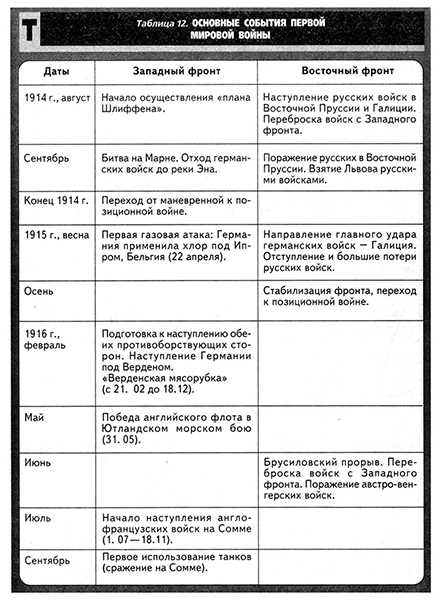

Россия в первой мировой войне таблица восточный фронт – Материал для подготовки к ЕГЭ (ГИА) по истории (9 класс) на тему: Таблица «Первая мировая война: ход военных действия» | скачать бесплатно

Боевые действия России в Первой мировой войне

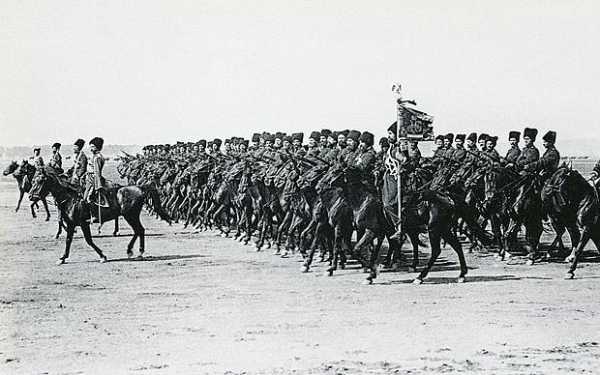

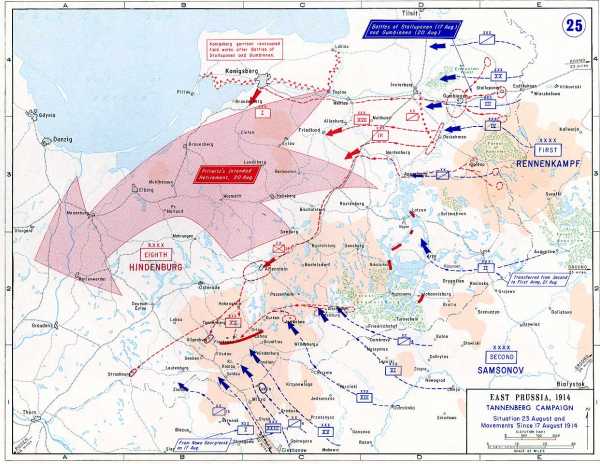

Первая мировая война началась с наступательной операции русских войск в Восточной Пруссии, успех которой во многом зависел не от готовности солдат жертвовать собой, а от умелого управления армией и стратегической дальнозоркости, коей генерал Ренненкампф не обладал. Операция провалилась. Несмотря на столь печальное начало, война для России не только не была окончена, но и продолжилась с новой силой. Там, где была необходима грубая сила и непоколебимая стойкость всегда были русские солдаты.

Поля Прибалтики, Галиции, Западной Украины, Западной Белоруссии и Польши устланы костьми тех, кто пал в сражениях Первой мировой войны. устланы костьми тех, кто пал в сражениях Первой мировой войны.

Вместе с тем в исторической памяти народа навсегда останется знаменитый Брусиловский прорыв 1916 года, спасший Францию и Италию от полнейшего разгрома, но поставивши русскую армию в весьма плачевное положение. Генералу Брусилову удалось вывести из окружения большую часть солдат и офицеров, но к началу 1917 года дух русской армии был сильно подорван, и причина тому крылась в неумелом и предательском руководстве, стремлении выставить себя в лучшем свете перед союзниками, тогда как никаких поводов для ликования не было.

Россия в этой войне не только не получила заслуженно награды, но и не смотря на победу союзников, не была признана победившей стороной. Первой мировая для России закончилась подписанием Брест-Литовского мирного договора, поставившего под угрозу отношения не только с бывшими врагами, но и с бывшими союзниками.

Военная операция | Содержание и итоги |

|---|---|

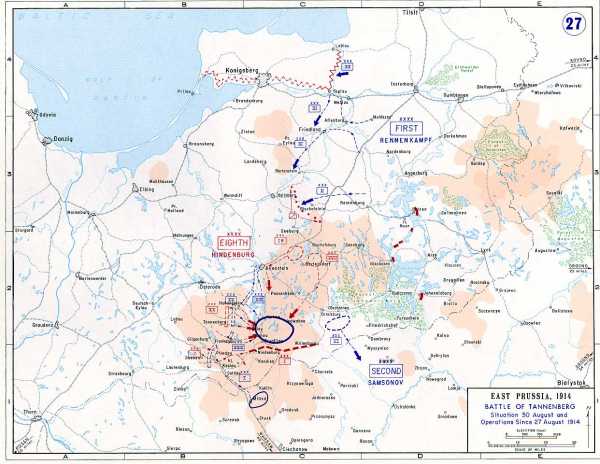

Восточно-Прусская операция 4(17).08.-2(15).09.1914 | Наступательная операция русских войск против 8-й немецкой армии. Ставилась задача овладения Восточной Пруссией. Армии генералов Реннен-кампфа и Самсонова должны были охватить немецкую армейскую группировку с обоих флангов. Неудовлетворительное руководство Северо-Западным фронтом (главнокомандующий генерал Я.Г. Жилинский) и бездействие генерала Рен-ненкампфа привели в итоге к поражению. |

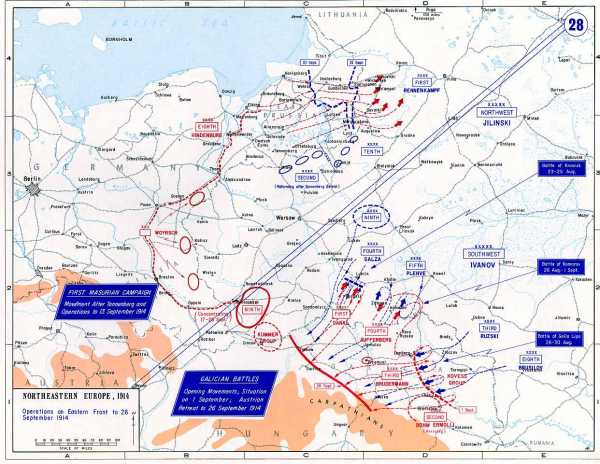

Некая битва 5(18).08.-Х(21).09.1914 | На Юго-Западном фронте были атакованы австро-венгерские войска в Галиции и Польше. Четыре армии неприятеля были отброшены за реки Сан и Дунаец. Противнику не удалось навязать России «блицкриг». |

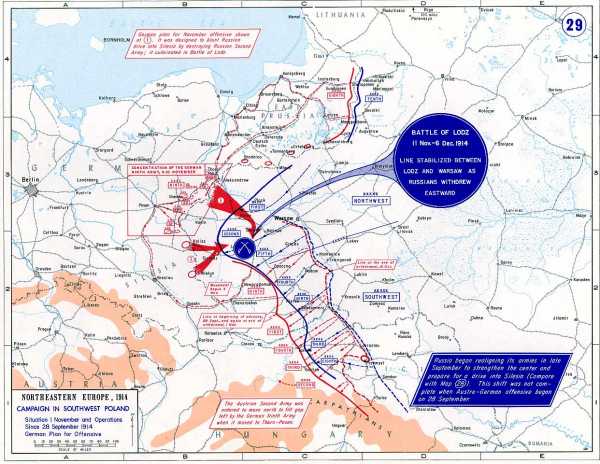

Варшавско-Ивангородская операция 15(28).09-26.10 (8.1 D.1914 | Войска Юго-Западного и Северо-Западного фронтов остановили наступление Германии и Австро-Венгрии на Ивангород и Варшаву. |

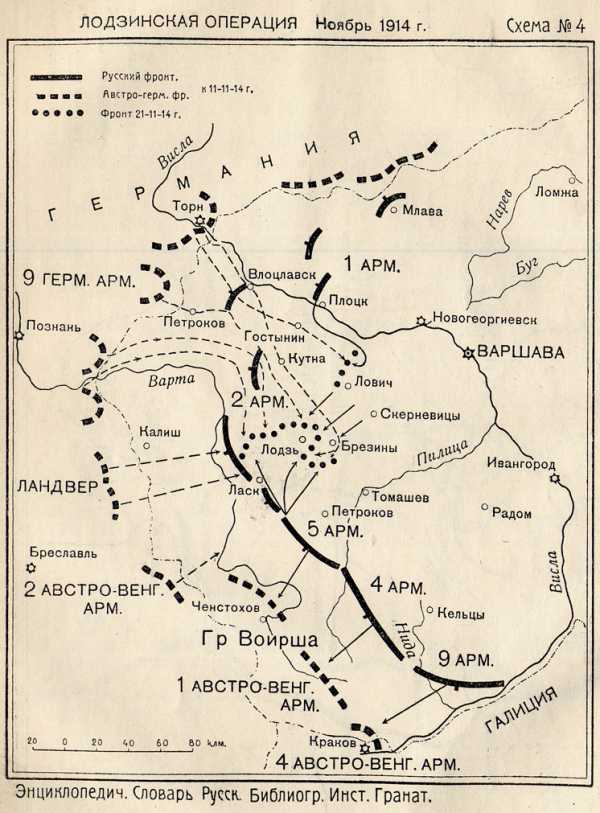

Лодзинская операция 29.10(11.11)-11(24).11.1914 | Немецкие силы безуспешно пытались окружить русские войска в районе Лодзи, но были отброшены. |

Саракамышская операция 9(22).12.1914-4(17).01.1915 | Кавказская армия разбивает 3-ю турецкую армию генерала Энвер-паши. |

Боевые действия 1915 года | Германия переносит акцент на Восточный фронт, дабы вывести Россию из войны, а после этого сосредоточить силы против Англии и Франции. В мае — июне русские войска вынуждены оставить Галицию. Летом в ходе оборонительных операций немцы еще более усилили свои позиции. К концу года они заняли всю Польшу, часть Прибалтики, Западную Украину и Западную Белоруссию. |

Нарочская операция 5(18)-16(29).03.1916 | Русская армия по просьбе союзников предпринимает наступление на северном крыле фронта по направлению к Митаве и Вильно. Наступление захлебнулось, но было существенно облегчено положение французских войск под Верденом. |

«Брусиловский прорыв» 22.05(4.06)-31.07(13.08).1916 | Русские силы под командованием генерала А.А.Брусилова осуществили мощный прорыв фронта в направлении Луцка и Ковеля, что привело к беспорядочному отступлению австрийцев. В короткий срок была занята Буковина. Австро-Венгрия оказалась в тяжелейшем положении. Срочная переброска на русский фронт немецких сил сыграла на руку Франции, спасла от разгрома Италию. |

Эрзерумская операция 28.12.1915 (10.01.1916)-18.02(2.03).1916 | Разбита 3-я турецкая армия, взята крепость Эрзе-рум. Англия и Франция гарантируют России контроль над Босфором и Дарданеллами после окончания войны (поводом для невыполнения этой гарантии стал сепаратный мир России с Германией, заключенный большевиками). |

Трапезундская операция 23.01(5.02)-5(18).04.1916 | Взят Трапезунд, турецкая армия отрезана от Стамбула. |

Митавская операция 23-29.12.1916(5-11.01.1917) | Тщетная попытка вернуть Митаву. Немецкие силы отразили русский натиск и перешли в контрнаступление. |

Рижская операция 19.08(1.09)-24.08(6.09). 1917 | В результате германского наступления пришлось оставить Ригу. |

3 марта 1918 года в Брест-Литовске подписан сепаратный Брестский мирный договор между Советской Россией и центральноевропейски-ми державами (Германией. Австро-Венгрией) и Турцией. По договору Россия теряет Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и часть Белоруссии, а также уступает Турции Каре, Ардаган и Батум. В целом потери составляют 1/4 населения, 1/4 обрабатываемых земель, около 3/4 угольной и металлургической промышленности.

histerl.ru

| Обратная связь ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса — ваш вокал Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший «Салат из свеклы с чесноком» Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека — Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков — Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) — В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Начало войны. 28 июня 1914 г. в боснийском г. Сараево член заговорщической сербской организации «Черная рука» студент убил наследника австрийского престола Франца Фердинанда. Это послужило поводом для развязывания международного конфликта. 10 июля (после консультаций с Германией) Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо невыполнимый ультиматум. Выполнение всех его условий оскорбляло Сербию и наносило удар по ее суверенитету. Несмотря на уступчивость Сербии, 14 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила ей войну. В ответ Россия как гарант независимости Сербии начала общую мобилизацию. Германия ультимативно потребовала ее прекратить и, натолкнувшись на отказ, 19 июля (по старому стилю; 1 августа – по новому ) объявила России войну, Франция, союзник России, вступила в войну 21 июля, на следующий день — Англия. 26 июля было объявлено о состоянии войны между Россией и Австро-Венгрией. Ход военных действий. Реализуя «план Шлиффена», в начале августа 1914 г. германские войска развернули наступление против Франции. Германия планировала молниеносным ударом разгромить Францию, а затем перебросить войска против России, что позволяло ей избежать войны на два фронта. Однако Россия, немедленно выступив по просьбе союзников, сорвала стратегический замысел германскою генерального штаба. И 8 августа Северо-Западный фронт, развернутый против Германии, получает указание готовить наступление. В Европе сложилось два фронта — Западный (во Франции и Бельгии) и Восточный (против России). Русский фронт делился на Северо-Западный (Восточная Пруссия, Прибалтика, Польша) и Юго-Западный (Западная Украина, Закарпатье по границе России с Австро-Венгрией). Хронология Первой мировой войны

В ходе военных действий выделяются четыре кампании: — 1914 года. Первые военные действия на Восточном фронте — наступление России в Восточной Пруссии и Галиции. Восточно-Прусская операция сначала развивалась успешно для русской армии. Германия была вынуждена перебросить часть войск с Западного фронта, что позволило франко-английской армии выиграть битву на реке Марна и предотвратило падение Парижа. Усиленные германские части, воспользовавшись несогласованностью действий 1-й и 2-й русских армий в Восточной Пруссии, нанесли им тяжелое поражение. Более успешно для русской армии сложилась ситуация на Юго-Западном фронте. Были разгромлены австро-венгерские войска; занята вся Галиция. Германия спасла Австро-Венгрию от окончательного поражения, направив в Польшу подкрепление, что заставило русских перейти к обороне. Кампания 1914 г. не принесла решающего успеха ни одной из воюющих Сторон. — 1915 год. Западный фронт стабилизировался, там происходила позиционная борьба. Германия планировала сосредоточить свои силы против России, чтобы разгромить ее. Весенне-летнее наступление Германии на Восточном фронте окончилось поражением России. В результате тяжелейших боев она потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. Однако стратегическая задача Германии — вывести Россию из войны — не была выполнена. — 1916 год. Германия вновь направила основной удар против Франции. В феврале 1916 г. шли ожесточенные бои под крепостью Верден. Для оказания помощи союзникам Россия предприняла наступление на Юго-Западном фронте. Армия генерала А. А. Брусилова прорвала фронт и разгромила австро-венгерские войска. Вновь Германия была вынуждена перебрасывать свои части с Западного фронта для спасения Австро-Венгрии. Русское наступление помогло защитникам Вердена и подтолкнуло Румынию выступить на стороне Антанты. На Кавказском фронте, образованном в 1915 г. против Турции (союзницы Германии), русские войска провели ряд успешных операций, заняли Трапезунд и Эрзерум. В 1916 г. Германия потеряла стратегическую инициативу. — 1917 год. Февральская революция не привела к выходу России из войны. Временное иравительсво объявило о верности союзническому долгу. Две военные операции (июнь — в Галиции, июль — в Белоруссии) закончились провалом. Немецкие войска захватили г. Ригу и Моонзундский архипелаг на Балтике. Русская армия к этому времени оказалась полностью деморализованной. На фронте началось братание с противником. Вся страна требовала немедленного прекращения войны. В связи с этим большевики, придя к власти, провозгласили Декрет о мире и начали переговоры с Германией. Советская Россия вышла из Первой мировой войны, заключив в марте 1918 г. Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками . Боевые действия на Западном фронте закончились после Компьенского перемирия в ноябре 1918 г. Германия и се союзники потерпели поражение. Окончательные итоги войны были подведены Версальским мирным договором 1919 г. В его подписании Советская Россия участия не принимала

|

megapredmet.ru

| Вводный этап. Вызов. Опрос и актуализация ранее полученных знаний. |

Регулятивные УУД: — определять цели и задачи урока -участвовать в коллективном обсуждении проблемы на основе ответов на вопросы учителя, которые актуализируют полученные ранее знания. Личностные УУД: Осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому материалу. |

Какой император был у власти? (Николай 2) Была ли у него неограниченная власть? (Власть императора была частично ограничена Государственной думой после революционных событий 1905 года). На каком этапе технологического развития находилась Российская империя? Какие страны превосходили Российскую империю в своем развитии? (РИ была аграрно-индустриальной страной, относящейся ко второму эшелону развития; к догоняющему эшелону развития. Более сильные позиции имели США, Германия, Великобритания, Франция) . Слово учителя: Таким образом, мы с вами видим, что Российская империя в начале 20 века была далеко не самой сильной и самой развитой страной, вдобавок пережившей революционные потрясения. Мы должны понимать, что в условиях общества, которое терзают внутриполитические противоречия, в обществе, где затаился очередной революционный взрыв, с экономикой, которая все еще в большинстве аграрная, довольно трудно как обеспечить общественную поддержку войне, так и вооружить по современному образцу армию.

Какая отечественная война была первой в истории России? (война 1812 года). Слово учителя: Наша страна, как мы с вами уже установили в то время Российская империя, приняла самое активное участие в событиях первой мировой войны, оставив лишь на полях сражений около 1,5 млн. человек только убитыми! Однако на долгие годы этот глобальный конфликт пропал со страниц школьных учебников, а если и упоминался — то носил название «империалистическая война». Сегодня на уроке нам предстоит решить несколько сложных проблем: 1) Почему ПМВ была надолго забыта? 2) Справедливо ли говорить об украденной победе Российской империи? 3) Оценить роль войны в формировании предпосылок Великой Российской революции. Насколько революционный взрыв был предрешен войной? |

1. Проверяют свою готовность к уроку. Настраиваются на учебную деятельность. 2. Отвечают на вводные вопросы учителя для вхождения в реалии исторической ситуации начала 20 века. |

Основной этап. Осмысление. | Познавательные УУД: — работать с таблицей, историческими картами и документами. — находить отличия — объяснение значения новых слов — выделять причины событий -уметь составлять аналогии -устанавливать причинно-следственные связи Коммуникативные УУД: — Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; — умение работать индивидуально и в группе; Предметные результаты: — учащиеся знают основные предпосылки Первой мировой войны — учащиеся ориентируются в хронологии и событийной последовательности боев на Восточном фронте ПМВ -учащиеся выявляют основные предпосылки революционных событий 1917 г., обусловленные войной -учащиеся представляют характер боевых действий на основе просмотренных видеофрагментов. |

Как вы считаете, могли ли бы такие цели войны быть понятными и привлекательными для не особо грамотного солдата в окопах войны? (скорее нет, для большинства населения понятными целями является оборона Отечества от врага, когда война приходит в родной край).

Каково было соотношение сил к началу войны? (перевес Антанты по ключевым показателям, преимущество Центральных держав в области тяжелой артиллерии). Как вы думаете, исходя из данных документа, какой план действий был бы выгоден Центральным державам для достижения своих амбициозных целей по переделу мира? (внезапный удар).

Таким образом, Германия выступает в качестве основного агрессора, но при этом мы должны учесть, что мир подтолкнула к войне совокупность действий всех мировых держав. Война для России приобретает оборонительный характер, однако этот ключевой для населения момент доносится достаточно слабо. Война сплачивает политические силы вокруг императорского дома на ограниченный срок, до первых крупных поражений.

Слово учителя: Стоит отметить, что российский император, главнокомандующий великий князь Николай Николаевич и Генеральный имели два достаточно неплохие плана военной компании (А и Г), которые все же имели ряд оперативных просчетов.

Слово учителя: Достигнута конечная цель – спасение Парижа, победа союзников на реке Марна. Демонстрируется с помощью выхода в интернет(http://rutube.ru/video/336fb32c85d452347219c826263c52aa/) видеофрагмента, отрывок из сериала «Гибель империи» (2005 г.), в котором показано уничтожение колонны русской армии в Пруссии немецкими аэропланами с использованием стреловидных ножей в качестве средства бомбометания. Учитель предлагает обсудить учащимся проблему страха и паники солдат при использовании такого диковинного и страшного для того времени оружия. Учитель отмечает превосходной уровень технического оснащения германской армии, ее выучку, но при этом говорит и о героизме русского солдата.

Насколько серьезные потери понесла Австро-Венгрия? (страна потеряла значительную часть кадровой армии) Как вы оцениваете в итоги двух главных сражений 1914 года? (они вполне успешны, основные цели достигнуты) Потерпела ли провал немецкий план ведения войны? (план потерпел провал, германская армия не смогла разбить союзников по одиночке в короткие сроки).

Чем грозит ситуация позиционной войны? (стороны несут огромные потери, боевые действия становятся однообразными, война ведется на истощение ресурсов).

Где наносится основной удар? (приблизительный район Горлицкого прорыва) Какие цели ставят Центральные державы? (окружить группировку русской армии в Польше) Какие территории теряет Россия за этот период? (Польша, Литва, часть Латвии, западная часть Белоруссии и Украины). Как вы думаете почему отступление назвали великим? Как оно могло повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране? (значительные масштабы; негативно, возможны панические настроения). Слово учителя. В целом война еще не проиграна. Мужество русского солдата, выравнивание фронта останавливает натиск, формируется новая линия позиционной войны. Полковник Николай 2 становится главнокомандующим всей армией. Союзники не оказали поддержки в 1915 году, не провели наступления. С электронного носителя информации демонстрируется видеоклип «Варя Стрижак. Атака Мертвецов, Или Русские Не Сдаются!», в котором реконструированы события героической обороны крепости Осовец в ходе Великого отступления. Учащиеся в группах обсуждают характер штурма, контратаки. Цель — сформировать вывод о высоком уровне патриотизма и осознания долга русским солдатом на момент 1915 года.

Почему удар нанесен против австрийцев? (Они объективно слабее) Слово учителя: наступление имело локальный характер, однако ослабило позиции немцев под Верденом. Остальные фронты не смогли его поддержать. Румыния терпит военное поражение в 1916 г. и обременяет Россию новым фронтом. Сказывается усталость общества от войны, выбиты кадровые офицеры и гвардия, солдаты не рвутся в бой, общество не осознает в целом целей войны, некомпетентное верховное командование в лице императора, императорское окружение (Распутин, немецкое происхождение императрицы Марии Федоровны), в целом народ уже не может сплотиться вокруг императора для финальной части битвы, императорский дом утрачивает доверие ключевых сословий – дворянство, духовенство, которые преследуют новые цели вразрез императорского курса. Деятельность умеренных сил (прогрессивных блок), незначительная на данный момент пропаганда крайне левых. Демонстрация с электронного носителя видеофрагмента из фильма «Тихий дон» 1957 г., неудачное наступление конца 1916 г., русские солдаты в панике отступают. Учитель предлагает учащимся проанализировать данную ситуацию. Учитель дает краткую информацию о боевых успехах русского корпуса на территории Франции.

Работа с документом: К каким последствиям могло привести создание подобного порядка в боевых частях? (не подчинение приказам, оставление позиций, поражение) Слово учителя: С принятием приказа № 1 в армии был нарушен основополагающий для любой армии принцип единоначалия; в результате произошло резкое падение дисциплины и боеспособности русской армии, что в конечном итоге способствовало её развалу. Просмотр видеофрагмента из сериала «Гибель империи» братание (http://rutube.ru/video/1a5b6f356c2988e9232359c132b47779/).

Июньское наступление оканчивается провалом, на первых порах выбиты рвавшиеся в бой за республику ударные «батальоны смерти», состоящие из офицеров, остальные войска не идут в бой. Массовое бегство солдат с фронтов – передел земли после революции. Формируются даже женские «батальоны смерти». Последним пытается спасти ситуацию герой войны генерал Корнилов, попытка установить военную диктатуру. Выступление терпит полный крах.

|

Распределяются в группы. Выполняют задания в группах: 1.Отвечают на наводящие вопросы учителя. 2. Анализируют представленные видеофрагменты. 3. Обсуждают в группах видеофрагмент о штурме крепости Осовец. 4. Сравнивают исторические события, выявляют исторические параллели. 5. Работают с таблицами, историческими картами и документами. 6. Обсуждают в рамках короткой дискуссии вопрос об исторических альтернативах июльского кризиса 1914 года. |

Заключительный этап. Рефлексия | Коммуникативные УУД: — формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. Познавательные УУД: — умозаключения и делать выводы Предметные результаты: — определять и объяснять свои оценки роли восточного фронта ПМВ в победе Антанты. — учащиеся с почтением относятся к памяти павших на фронтах ПМВ, осознают ее как героическую страницу российской военной истории Отечества -учащиеся понимают в следствие каких событий ПМВ долгое время находилась в тени истории. |

Учитель предлагает подумать учащимся о главных вопросах, поставленных в начале урока. Подводятся итоги урока в виде групповой дискуссии и критического осмысления учащимися изученного материала. Основные выводы, формулируемые классом:

Рефлексия. Учитель задает каждому из учащихся следующие вопросы: Чем был полезен для вас данный урок? Что нового вы узнали? Насколько актуальны проблемы той эпохи в наши дни? По получении ответов учитель предлагает каждому из учащихся подобрать одно прилагательное, которое могло бы охарактеризовать ПМВ или восточный фронт ПМВ, либо внутриполитическую ситуацию в Российской империи, характер боевых действий и подвиги русской императорской армии. Учитель задает домашнее задание: 1) девушкам подготовить в свободной форме 5-минутное выступление о любом герое Восточного фронта ПМВ 2) юношам подготовить в свободной форме 5-минутное выступление о любой системе вооружения, применявшейся русской армией в годы ПМВ. |

|

ext.spb.ru

Таблица фронтов первой мировой войны

Таблица фронтов первой мировой войны

Годы Западный фронт Восточный фронт

1914 1. Начало осуществление плана Шлиффена – наступление Германии на Францию через Бельгию

2. Наступление союзников и победа на реке Марне

3. В войну вступила Турция на стороне Г. 1. Наступление русской армии в Восточной Пруссии – поражение

1 армия Ренненкампфа и 2 армия Самсонова

2. Галицийская битва — наступление русской армии в Галиции – успешно

Итог: Провал плана Шлиффена. Германия вынуждена вести войну на два фронта. На Западном фронте германские войска вынуждены перейти к позиционной войне.

1915

Апрель

Май 1.Планы Германии: основной удар – на Восточный фронт, принудить Россию выйти из войны

2. Первая газовая атака. Германия применила хлор под Ипром (Бельгия)

3. Вступление в войну Италии (на стороне Антанты)

1. Направление главного удара германских войск – Галиция, наступление Германии и А-Венгрии

2. Отступление русских к границе 1914 г

Итог: Образование Четверного союза = Г+АВ+Б+Т. Начало подводной войны Германии против флота Англии

1916

Февраль

31.мая-1 июня

Июль-ноябрь

1. Планы Германии:

главный удар – на Западном фронте

2. Подготовка к наступлению англо-французских войск

3. Штурм немцами крепости Верден – Верденская мясорубка. Потери немцев 600 тыс.

4. Ютландский морской бой

Победа английского флота

5. Наступление союзников на реке Сомме, чтобы ослабить давление немцев на Верден, потери 900 тыс. Англичане применили танки.

1.Брусиловский прорыв (4 июля -13 августа 1916 г).

2. Поражение австро-венгерских войск.

3. Переброска немецких войск с Западного фронта

Итог: Позиционная война – война без активных военных действий на обоих фронтах. Морская блокада побережья Германии

1917-1918 1. США вступают в войну против Германии

2. Пять мощных наступлений Германии не прорвали фронт Антанты

3.Ноябрь1918 в Германии началась революция, пала монархия. Новое правительство Эберта заключили с Германией КОМПЬЕНСКОЕ перемирие в Компьенском лесу, в штабном вагоне Фоша – командуюший войсками союзников 1.Февраль 1917- революция в России, падение монархии, сформировано Временное правительство.

2.Нота Милюкова об участии в войне до победного конца.

3. В октябре к власти пришли большевики и вдекабре заключили перемирие с Четверным союзом

4. 3 марта 1918 года заключили в Брест-Литовске БРЕСТСКИЙ мир:

оставить Украину

отказаться от претензий на Финляндию и Прибалтику

отдать Турции области с Карсом, Ардаганом и Батуми

выплатить репарации в сумме 6 млрд. марок

Приложенные файлы

- 5852233

Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

filesclub.net

Восточный фронт Первой мировой войны. Россия в Первой мировой войне

Что известно о той страшной катастрофе, затронувшей многие страны, современному человеку? Год начала — 1914. Первая мировая война окончилась в 1918. Россия в ней участвовала, но страной-победительницей не стала. Погибло много народа. Войну эту советские историки называли империалистической и несправедливой. Почему так? Потому что бойня произошла из-за противоречий капиталистических стран. Как-то упускался вопрос о том, кто же на кого напал. Не рассматривались шансы на победу, а у России они были, причем стопроцентные. Враг был вынужден капитулировать и без участия нашей страны, он не обладал ресурсами для дальнейшей борьбы. Если бы Восточный фронт Первой мировой войны не оказался практически разрушенным революционными событиями и антивоенной пропагандой, это произошло бы раньше. Если бы…

Немецкая воинственность

Существует устойчивый стереотип о дисциплинированных немцах, прирожденных солдатах, которые способны создать мощную и безотказно действующую военную машину. Однако есть и общеизвестные факты, говорящие не в пользу такого представления о природном германском милитаризме.

В двадцатом веке произошли две мировые войны. Обе они начаты Германией, и в обеих она потерпела сокрушительное поражение. Не помогла врожденная дисциплинированность. Оказалась бессильной хваленая немецкая техника. Проявил недостаточную компетентность знаменитый германский генералитет. Самые пунктуальные в мире солдаты сдавались в плен целыми армиями, во главе с командирами. Может быть, дело в особой обстановке XX века, а раньше нордический дух был сильнее и непобедимее? Нет, и в восемнадцатом, и в девятнадцатом столетиях немецким воинам тоже не довелось покрыть себя лаврами неувядаемой славы. Не воссияли…

События Первой мировой войны сегодня, несмотря на хронологическую удаленность, представляют интерес не только по причине столетнего юбилея. Истории свойственно повторение, пусть и не буквальное, но определенное подобие иногда просматривается. Любопытно и сравнение двух мировых катастроф, особенно в аспекте участия в них России и СССР. Историками и политикам невредно было бы задуматься об уроках прошлого, чтобы не повторились губительные ошибки.

Между Первой и Второй, как гласит народная мудрость, перерывчик… Двадцать три года – это совсем немного, этот срок даже не подпадает под определение поколения. За два с небольшим десятилетия люди не могут в своем большинстве родить детей, вырастить их и создать условия для следующего этапа размножения генерации, считается, что на это требуется 30 лет. Но дожить до призывного возраста мужчина успевает.

Чем готовились воевать

Оружие Первой мировой войны было несовершенным, но к 1914 году уже сформировались три главных вида войск: сухопутная армия, флот и авиация. Аэропланы и дирижабли тогда использовались для воздушной разведки и бомбардировок. Появились подводные лодки, наносящие неожиданные удары по военным кораблям и торговым судам из пучины вод. Морские мины приобретали вполне современные «рогатые» очертания. Конечно, во многом отличалась от более поздних и современных вооруженных конфликтов Первая мировая война. Фото, сделанные на ее фронтах, удивляют нынешнего человека обилием конницы. Кавалерия все еще была основной маневренной ударной силой, но свое место в театре военных действий постепенно занимали бронемашины и танки, поначалу тяжелые и неповоротливые. Артиллерия развивалась настолько стремительно, что многие ее образцы 10-х годов прослужили еще десятилетия. Стрелковое оружие становилось скорострельным, пулеметы Максима, Кольта и Гочкиса могли косить пехоту противника эффективнее обычных винтовок.

Ну и, конечно, самое страшное оружие Первой мировой войны – отравляющие газы. На их фронтовое применение не решился даже Гитлер в условиях полного краха Третьего рейха.

Не весь этот арсенал был в распоряжении враждебных сторон к началу боевых действий в 1914 году, некоторые дорабатывались и создавались «по ходу дела», но судя по быстроте процессов перевооружения, заделы уже существовали на уровне проектов и опытных образцов. Импульс для активизации оборонной промышленности дала Первая мировая война. Таблица, в которой указан объем производства военной техники и снаряжения в России за четыре года, иллюстрирует колоссальный подъем отечественной индустрии:

| Пулеметы, тыс. | Пушки и гаубицы, тыс. | Аэропланы, шт. | Патроны всех калибров, млрд. | Снаряды всех калибров, млн. | Винтовки, млн. |

| 28 | 12 | 3 500 | 13,5 | 67 | 3,3 |

Эти показатели и сегодня представляются вполне весомыми.

Может быть, это оружие было плохим? Нет, оно вполне соответствовало стандартам того времени, а некоторые образцы оказались вполне пригодными для применения в годы Великой Отечественной войны. Плохо ли были экипированы русские солдаты? Нет, и форма, и амуниция вполне подходили для наших климатических условий, по крайней мере лучше австрийской. О продовольственном снабжении тоже ничего плохого никто не вспоминал. Первая мировая война, участники которой испытывали лишения во всех странах, не вызвала в России продуктового кризиса. Действовал «сухой закон», и против этого никто не протестовал. То же касается и технического обеспечения. Образцы вооружения, производство которых еще не было освоено отечественными предприятиями, русская армия получала из Британии и Франции. Самолеты «Фарман» и «Ньюпор» строились на наших заводах с использованием союзнической документации, а грамотных инженеров и рабочих вполне хватало. Миф об отсталой «лапотной» России, на которую обрушилась внезапно в 1914 Первая мировая война, пора развеять.

Повод

В 1914 году, разумеется, не было телевидения и тем более интернета, поэтому информационная война велась только газетами, которые с задержкой в один день и сообщили 16 июня ужасную весть об убийстве наследника престола Австро-Венгрии и его жены. Произошло это преступление в сербском городе Сараево, оно и стало поводом, по которому началась Первая мировая война 1914-1918 годов, принесшая беды многим народам. Правительство пострадавшей страны потребовало выполнения двух условий мирного урегулирования инцидента: допуска австрийской полицейской группы на место убийства и ввода войск. Сербы согласились на совместное проведение расследования, но интервенции воспротивились. Тогда Австро-Венгрия объявила Сербии войну. В России началась мобилизация, сопровождаемая предупреждениями о возможности применения силы для защиты братского православного народа. Германия, не дожидаясь начала военных действий, объявила войну. На это раз уже не Сербии, а России.

Предпосылки

А неизбежна ли была Первая мировая война? История сослагательного наклонения не переносит, что было, того не изменить. Но все равно, фантазировать люди любят, и время от времени возникают версии о том, что было бы, если бы студент Гаврила взял да и промахнулся? Или вообще стрелять бы не стал, внезапно охваченный православным христианским отвращением к смертоубийству?

По всему выходит, что и в этом случае, может быть в другой день или год, но началась бы Первая мировая война. Участники ее пребывали в состоянии перманентного соперничества на просторах всего Земного шара. Германии хотелось колоний, а делиться с ней африканскими, азиатскими и прочими заморскими территориями ни Франция, ни Англия не спешили. Россия не желала расставаться с Прибалтикой и Польшей, более того, страна набирала такие экономические обороты, что по прогнозам Бисмарка к 50-м годам просто была обречена на роль регионального, а возможно, и мирового лидера. Предстояла большая драка за «место под солнцем».

Расчеты германского генштаба

Восточный фронт Первой мировой войны долгое время был основным местом сражений, но для того чтобы оценить военный потенциал России, австро-германскому командованию потребовалось некоторое время. Как и Гитлер через 23 года, фон Мольтке, командующий австро-венгерско-германского Генштаба, считал, что победы можно добиться путем стремительной атаки, развязав себе руки для борьбы с одним противником. Игнорируя преимущественно позиционный характер предстоящей битвы, руководство Тройственного союза не брало в учет колоссальный экономический потенциал Российской империи, ее продовольственную независимость и огромные людские резервы, поэтому фронты Первой мировой войны были укомплектованы неравномерно. На Восточный австрийцы отправили лишь десятую часть своей армии, все остальное было сосредоточено на границе Люксембурга и Бельгии. Со 2-го по 5-е августа, всего за три дня, практически без боев они захватили обе страны и вторглись во Францию. К 25-му августа, разгромив на реке Марна неприятеля, австро-венгры и немцы пошли на Париж. Казалось, победа близка. Но…

Тем временем в России

Рост патриотических настроений случается на начальном этапе любой войны. После ее объявления народу обычно кажется, что армия в два счета разобьет супостата. Этому способствуют наглядная пропаганда в виде плакатов, газет, а сегодня и более действенных средств массовой информации. По представлениям многих историков Россия не перевооружилась, не успела, а вот Австро-Венгрии времени на это хватило. Впрочем, и предвоенное состояние советских вооруженных сил в 1941 году оценивается в основном примерно так же. Результат, однако, получился у этих двух неготовностей разный. Восточный фронт Первой мировой войны не продвинулся вглубь российской территории далее Карпат, что говорит о том, что наша армия была не так уж плохо вооружена и укомплектована. Это же касается и вопросов снабжения. Военная промышленность быстро набрала обороты, произведенных вооружений и боеприпасов хватило не только до окончания боевых действий. После того как окончилась Первая мировая война (1914-1918 ), Россия была втянута в долгую братоубийственную бойню, длившуюся еще четыре года. Все это время заводы и фабрики практически бездействовали, а патроны, снаряды, пушки, гаубицы, винтовки, пулеметы и амуниция у воюющих сторон («красных» и «белых») не переводились, все это бралось со складов. Продовольственные карточки были введены позже, чем во Франции, Англии, Германии и Австро-Венгрии, а недостатка в продуктах питания не ощущалось до прихода к власти большевиков.

Воевать против страны со столь обширной территорией и таким мощным промышленно-сельскохозяйственным потенциалом практически невозможно. Для проведения стремительного наступления с гарантированным победным завершением у стран Тройственного союза сил не хватало, а позиционные боевые действия на истощение могли привести только к плачевному результату. Кайзеровскому руководству оставалось надеяться на призрачную возможность выведения России из войны путем нанесения впечатляющих поражений или каких-либо иных хитроумных приемов.

Дальнейшие события Первой мировой войны показали, что эти планы отчасти удалось реализовать, однако к победе Австро-Венгрии они не привели.

Начальный этап

Россия всегда старалась выручать своих союзников в тяжелые для них моменты. Не стала исключением и Первая мировая война. История начала активных действий Российской императорской армии полна драматизма. После поражения на Марне в августе 1914 года было проведено спешное планирование фронтовых операций, которые можно было бы подготовить и лучше. Две армии (под командованием генералов А.В. Самсонова и П.К. Ренненкампфа) устремились в наступление на Восточную Пруссию и разгромили австрийскую 8-ю армию М. Притвица. Германский кайзер был удручен поражением, но, несмотря на это, принял единственно верное с полководческой точки зрения решение. Он приостановил наступление на Париж и отправил значительные силы на восток. Маятник качнулся в другую сторону, русское верховное командование допустило стратегическую ошибку. Удары армий наносились по расходящимся направлениям, на Берлин и Кенигсберг. Такая раздвоенность удлиняла Восточный фронт Первой мировой войны, она приводила к снижению оперативной концентрации, чем не преминул воспользоваться германский генеральный штаб. Русским армиям был нанесен тяжкий ущерб, после чего, казалось, о наступлении и думать было нечего. Действия приобрели позиционный характер, что, вообще говоря, было на руку Антанте. Австрийские войска были скованы, лишены возможности маневра, а время работало против них.

Потери

Фронты Первой мировой войны имели невиданную в истории протяженность. Россия вынуждена была вести боевые действия против Турции и примкнувшей к Тройственному союзу Болгарии. 38 стран оказались втянуты в расширяющуюся воронку кровопролитного конфликта. Сторону Антанты приняли Египет и даже недавний враг России — Япония. Италия не проявляла принципиальности, предпочитая национальные интересы союзническому долгу. Начав войну на стороне Тройственного союза, она в ее ходе сменила направленность штыков своих солдат.

Стали участниками боевых действий и другие страны. Первой мировой войны, ее четырех лет, оказалось достаточно, чтобы искалечить два десятка миллионов и убить десять миллионов человек. Следует остановить особое внимание на соотношении людских потерь армий воюющих государств. Характерно, что при довольно большом количестве погибших солдат (Россия не досчиталась почти 1,7 млн. воинов), эта цифра меньше, чем у стран Тройственного союза. Кому же больше всего жертв принесла Первая мировая война? Таблица человеческих потерь выглядит так:

| Страна | Число погибших, тыс. | Число раненых, тыс. |

| Российская империя | 1 670 | 3 750 |

| Германия | 2 037 | 4 216 |

| Австро-Венгрия | 1 496 | 2 220 |

| Великобритания | 703 | 1 663 |

| Франция | 1 294 | 2 800 |

Русская армия, несмотря на просчеты командования (они всегда были и будут у любой воюющей стороны), продемонстрировала довольно высокую эффективность. Она не допустила проникновения вражеских войск вглубь своей территории и во многих случаях била неприятеля не числом, а умением. И еще, за все годы Первой мировой войны не зафиксировано ни одного случая перехода российских солдат на сторону врага, не говоря уже о комплектовании из перебежчиков полков, дивизий или армий. Такого просто не могло быть. Благородство и великодушие по отношению к военнопленным проявляли в большинстве случаев все стороны этого вооруженного международного конфликта.

Позиционность и готовность к наступлению

Восточный фронт Первой мировой войны, как и Западный, после 1915 года стабилизировался. Войска заняли позиции и занимались их укреплением, рытьем окопов и строительством укрепрайонов. Временами случались попытки прорыва, но ни мощная артподготовка, ни применение танков, ни даже ядовитый хлор не помогли добиться успеха и выйти на оперативный простор. Удалось это сделать лишь однажды за все годы Первой мировой войны. Автором этой победы был генерал Брусилов, который весной и в начале лета 1916 года спланировал и блестяще осуществил прорыв эшелонированной обороны австро-германских войск на Юго-Западном фронте. Успеху способствовал низкий моральный дух противника, умелое управление и удачная концентрация российских частей. Просчеты тоже были, в частности, недостаточный объем резервов, что помешало воспользоваться результатами стратегической операции в полной мере.

Последовательность боевых действий в 1914-1918 годах

Каждый год страшной войны характеризовался определенным характером стратегической обстановки. В 1914-м наблюдалась определенная зависимость действий Русской Армии и вооруженных сил Антанты. Отвлекая на себя часть германских и австрийских сил, провели удачное наступление на Галицию.

1915 год стал позиционным, но определенную инициативу немцы все же проявили, им удалось овладеть Польшей, частью Западной Украины, Прибалтики и Белоруссии.

В 1916 году наблюдалось шаткое равновесие, которым характеризовалась на завершающем этапе вся Первая мировая война. Основное направление удара немецких войск пришлось на Францию, в районе Вердена. Брусиловский прорыв вновь нарушил планы стран Тройственного союза, им пришлось спешно перебрасывать войска на восток, чтобы избежать военной катастрофы.

В 1917 году Россия вышла из войны, заключив впоследствии (1918) с Германией и Австро-Венгрией сепаратный мир.

Окончание?

Все беды и катастрофы когда-то оканчиваются. Завершилась и Первая мировая война. 1918 год стал датой, когда смолкли орудия. Австро-Венгерская империя распалась. Победители торжествовали, они стремились воспользоваться ситуацией для того, чтобы компенсировать материальные затраты, понесенные в ходе боевых действий, наказать Германию, наложить на нее контрибуции, аннексировать часть ее территории. Россия в этом процессе не участвовала. Февральская революция 1917 года, а затем Октябрьский переворот деморализовали армию, подорвали экономику, а политические соображения побудили большевистское руководство отказаться от отдельных регионов Российской империи в пользу других государств или предоставив им суверенитет. Первая мировая война, участники которой подписали мирное соглашение, и после своего завершения оставила множество нерешенных проблем. Германия, главный враг Антанты, была повержена, унижена и ограблена, но у немецкого народа осталось чувство несправедливости и обиды. Через полтора десятилетия года нашелся лидер, который сумел воспользоваться этими эмоциями, сжатыми подобно пружине. Версальские соглашения были аннулированы, и прошло совсем немного времени до того момента, когда капитулировать пришлось французскому руководству в том самом месте, где окончилась Первая мировая война. Фото железнодорожного вагона из Кемпьена, в котором был подписан в 1918 году позорный для Германии мир, обойдет все газеты мира.

Но это уже история другая…

fb.ru

Восточный фронт Первой мировой войны — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

| Восточный фронт | |||

| Основной конфликт: Первая мировая война | |||

Русская пехота | |||

| Дата | 1 августа 1914 — 3 марта 1918; 10 — 11 ноября 1918[1] | ||

|---|---|---|---|

| Место | Восточная Европа | ||

| Итог | Победа Центральных держав, Брестский мирный договор с Украиной, Брестский мирный договор с Россией, Бухарестский мирный договор с Румынией | ||

| Изменения | Распад Российской империи, независимость Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Болгария аннексирует Добруджу | ||

| Противники | |||

| Командующие | |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Восточный фронт — один из театров военных действий Первой мировой войны (1914—1918).

На Восточном фронте происходили боевые действия между Россией (Антанта) и Центральными державами. На стороне Антанты (с 1916 года) выступила Румыния.

Восточный фронт по своей протяжённости намного превосходил Западный фронт. По этой причине война на Восточном фронте имела менее позиционный характер по сравнению с Западным фронтом. На Восточном фронте происходили крупнейшие сражения Первой мировой войны.

После Октябрьской революции, когда в России была установлена Советская власть, боевые действия на Восточном фронте были приостановлены. Правительство Советской России заключило перемирие с Центральными державами и начало готовиться к подписанию сепаратного мирного договора. 8 февраля 1918 года Центральные державы подписали Брестский мирный договор с Украинской народной республикой, а 3 марта 1918 года — с Советской Россией. Россия лишалась огромных территорий и должна была выплачивать репарации. Румыния, оказавшись в изоляции, также была вынуждена 7 мая 1918 года подписать мир с Германией и её союзниками.

Вплоть до окончания мировой войны Центральные державы, несмотря на поражения на других фронтах, продолжали держать на занятых по Брестскому миру территориях в качестве оккупационных войск значительные силы.

Перед войной

Особенности театра боевых действий

Восточный фронт мировой войны охватывал обширные территории на Востоке Европы: западную пограничную область России, Восточную Пруссию, восточную часть провинций Познани и Силезии, а также Галицию. С запада театр военных действий ограничивался рекой Вислой, крепостями Данциг, Торн, Познань, Бреславль и Краков; с юга — Карпатскими горами и румынской границей; с востока — линией Петербург — Великие Луки — Смоленск — Гомель — Киев и Днепром; с севера — Балтийским морем. Протяжённость театра по фронту от Балтийского моря до русско-румынской границы составляла около 850—900 км (по линии Кёнигсберг — Черновицы), максимальная глубина (в 1915г) — около 500 км (от линии Барановичи — Ровно до границы с Германией (немного западнее Лодзя).

Рельеф театра был преимущественно равнинный и удобный для развёртывания и применения большого количества войск.

В западной части России была развитая система укреплённых крепостей, на которую русская армия могла опираться при обороне и наступлении. К началу войны были построены новые крепости с новейшим вооружением: Ковно, Осовец, Новогеоргиевск, Брест-Литовск, — и строилась крепость Гродно.[8]

В Германии же были созданы и усовершенствованы большое число крепостей, которые германское командование намеревалось использовать не только для обороны, но и для наступления вглубь России. Имелись крепости Кёнигсберг, Данциг, Торн и ряд укреплений на Висле: Мариенбург, Грауденц, Кульм, Фордон и укрепление Летцен в системе Мазурских озёр.

Австро-Венгрия также имела ряд первоклассных крепостей: Краков, Перемышль и укреплённый лагерь у Львова.[8]

Планы сторон и развёртывание войск

Планы Германии и Австро-Венгрии

В начале Германия, реализуя план Шлиффена, развернула основные силы (7 армий) на Западном фронте, сосредоточив на Востоке против России всего одну армию — 8-ю. В состав 8-й армии вошли 4 армейских корпуса[9]. Германские войска, используя особенности местности, не занимали сплошного фронта, а располагались отдельными очагами (по корпусу) в укреплённых районах на главных направлениях. Всего германское командование развернуло на Восточном фронте 15 пехотных и 1 кавалерийскую дивизии, 1044 орудия (в том числе 156 тяжёлых), общим числом около 200 тыс. человек, под командованием генерал-полковника Притвица[9]. Главной задачей германской армии была оборона Восточной Пруссии и помощь австро-венгерским войскам, которые, по плану германского командования, должны были сыграть главную роль в борьбе с Россией.

Австро-Венгрия развернула против России 3 армии (1-ю, 3-ю и 4-ю) и отдельную армейскую группу генерала Германа Кёвесса.

В районе Львова развёртывалась 3-я армия генерала Брудермана, всего 6 пехотных и 3 кавалерийские дивизии, 288 орудий. 4-я армия генерала Ауффенберга занимала район Перемышля. В составе 4-й армии было 9 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, 436 орудий. 1-я армия под командованием генерала Данкля развернулась на реке Сан. Всего 9 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, 450 орудий.

Группа генерала Кёвесса, всего 10 пехотных и 3 кавалерийские дивизии, 448 орудий развернулась на правом фланге австрийских войск в районе Тарнополя.

2-я австрийская армия первоначально была направлена на Балканы, против Сербии, однако позднее была переброшена в Галицию против русских войск[10].

К началу боевых действий австро-венгерское командование развернуло против России 35,5 пехотных и 11 кавалерийских дивизий, общим числом 850 тыс. человек, 1728 орудий[11]. По плану австрийского командования австрийские войска быстрыми ударами, при содействии германских войск с севера, должны окружить и разгромить русские войска в Западной Польше. Австро-венгерская армия хотя и имела наступательную задачу, но вследствие начавшейся перегруппировки войск 2-й армии с сербского фронта нуждалась во времени для окончательного развёртывания[12].

Планы России

Российские войска мобилизовались по мобилизационному расписанию №19 (1910 года) и осуществляли стратегическое развёртывание по плану 1912 г. План стратегического развертывания 1913 года (мобилизационное расписание № 20) должен был применяться с осени 1914 года и его не пришлось ввести в действие. Эти планы были компромиссом французских требований о нанесении главного удара по Германии, стремлений российского генштаба нанести главный удар по Австро-Венгрии, а также стремлений некоторой части российского генштаба не вступать в бои до окончания полного сосредоточений[13][14].

Войска развёртывались на двух основных направлениях — на северо-западном (против Германии) и юго-западном (против Австро-Венгрии). Также были созданы оперативные соединения русских войск — фронты. На Северо-Западном фронте под командованием генерала Жилинского были развёрнуты 2 армии (1-я и 2-я). Всего 17,5 пехотных и 8,5 кавалерийских дивизий, 1104 орудия, всего около 250 тыс. человек[15].

Против Австро-Венгрии, на Юго-Западном фронте (командующий генерал Иванов) развёртывались 4 российские армии (3-я, 4-я, 5-я и 8-я). Всего к началу боевых действий войска юго-западного фронта имели 34,5 пехотных и 12,5 кавалерийских дивизий, всего около 600 тыс. человек и 2099 орудий. Главнокомандующим российской армии стал великий князь Николай Николаевич[15].

Русские мобилизационные расписания № 19 и № 20 предписывали Северо-Западному и Юго-Западному фронтам переход в наступление и перенесение войны на территорию соответственно Германии и Австро-Венгрии в течение двух недель со дня объявления войны. 1-й армии П. К. ген. Ренненкампфа предписывалось выступить 14 августа, перейти границу 17 августа, обойти Мазурские озёра с севера и отрезать немцев от Кенигсберга. 2-я армия ген. А. В. Самсонова должна была выступить 16 августа, перейти границу 19 августа, обойти Мазурские озёра с запада и не допустить отхода германских войск за Вислу[16].

Кампания 1914 года

Восточно-Прусская операция

Первой операцией на восточном фронте была Восточно-Прусская операция. Русские войска, имевшие задачу разбить 8-ю германскую армию и захватить Восточную Пруссию, перешли в наступление[17], чтобы отвлечь на себя крупные германские силы с Западного фронта и не позволить Германии разгромить французскую армию и вывести Францию из войны[18].

Первой операцией на восточном фронте была Восточно-Прусская операция. Русские войска, имевшие задачу разбить 8-ю германскую армию и захватить Восточную Пруссию, перешли в наступление[17], чтобы отвлечь на себя крупные германские силы с Западного фронта и не позволить Германии разгромить французскую армию и вывести Францию из войны[18].

Наступление в Восточной Пруссии русские войска повели двумя армиями: 1-й и 2-й под командованием генералов Ренненкампфа и Самсонова[18]. Операция началась 17 августа, когда части 1-й русской армии перешли русско-германскую государственную границу и с востока вторглись на территорию Восточной Пруссии. 20 августа на территорию Восточной Пруссии с юга вошла и 2-я русская армия, нанося главный удар во фланг и тыл 8-й германской армии.

Командующий германскими войсками генерал Притвиц принял решение сдерживать 2-ю армию одним корпусом, а основной удар тремя корпусами нанести по 1-й армии.

На рассвете 20 августа у города Гумбиннен 1-й германский корпус под командованием генерала Франсуа внезапно атаковал наступавшие войска 1-й русской армии. Завязались ожесточённые бои. Обе стороны понесли тяжёлые потери, но немцы отступили. 17-й корпус под командованием генерала Макензена, наступавший южнее Гумбиннена, во встречном бою был наголову разбит и, потеряв 50 % личного состава, под натиском русских войск вынужден был отступить. После этих неудач подошедший позже 1-й резервный корпус генерала фон Белова также был вынужден отойти. Германские войска потерпели поражение под Гумбинненом.

Это поражение создало реальную угрозу окружения 8-й армии, и Притвиц отдал приказ об общем отступлении германских войск из Восточной Пруссии и отходе за Вислу. Однако этому воспротивилась германская Ставка и вопреки плану Шлиффена, который предполагал при любом неблагоприятном развитии событий на Восточном фронте ни в коем случае не снимать войск с Западного фронта, чтоб гарантированно разгромить Францию и избежать войны на два фронта, приняла решение Восточную Пруссию не сдавать и перебросить в помощь 8-й армии войска с Западного фронта (2 корпуса и конную дивизию), что имело самые плачевные последствия для Германии. 21 августа Притвиц был отправлен в отставку. Командующим 8-й армией был назначен генерал Гинденбург, начальником штаба — генерал Людендорф[19].  Было принято решение, оставив 2,5 дивизии против 1-й русской армии Реннемкампфа, быстро, по рокадной железной дороге через Кёнигсберг, перебросить главные силы 8-й армии против 2-й русской армии Самсонова и попытаться разгромить её до того, как она соединится с частями 1-й армии.

Было принято решение, оставив 2,5 дивизии против 1-й русской армии Реннемкампфа, быстро, по рокадной железной дороге через Кёнигсберг, перебросить главные силы 8-й армии против 2-й русской армии Самсонова и попытаться разгромить её до того, как она соединится с частями 1-й армии.

В это время русское командование, обнаружив перед фронтом 1-й армии быстрое отступление немецких войск, решило, что немцы отходят за Вислу, и сочло операцию выполненной, и изменила для неё первоначальные задачи. Основные силы 1-я армии Ренненкампфа была направлены не навстречу 2-й армии Самсонова, а на отсечение Кенигсберга, где, по предположению комфронта, укрылась часть 8-й армии, и на преследование «отступавших к Висле» немцев. Главком 2-й армии Самсонов, в свою очередь, решил перехватить «отступавших к Висле» немцев и настоял перед командованием фронта на перенесении главного удара своей армии с северного направления на северо-западное, что привело к тому, что русские армии стали наступать по расходящимся направлениям, и между ними образовалась огромная брешь в 125 км.

Новое командование 8-й германской армии решило воспользоваться образовавшимся разрывом между русскими армиями, чтоб нанести фланговые удары по 2-й армии Самсонова, окружить и уничтожить её.

26 августа германские войска атаковали 6-й корпус 2-й армии, русские потеряли 7500 человек и отступили в полном беспорядке, правый фланг армии оказался открытым, однако генерал Самсонов, не получил об этом информации и продолжал наступление[20]. В то же время германцы атаковали и левый фланг русской армии, который также отступил[21]. В результате была потеряна связь с фланговыми корпусами, а управление армией — дезорганизовано. В этих условиях 2-я армия начала отступать[20]. Отступление пяти передовых русских дивизий проходило под растущим давлением продвинувшихся на флангах германских корпусов. Русское отступление приняло беспорядочный характер, а около 30 000 человек при 200 орудиях были окружены. В ночь на 30 августа генерал Самсонов застрелился[21].

Таким образом, потери 2-й армии составили 6000 убитых, ранено около 20 000 (почти все попали в плен), пленных — 30 000 (вместе с попавшими в плен ранеными — 50 000), захвачено 230 орудий. Убиты 10 генералов, 13 взяты в плен. Общие потери 2-й армии убитыми, ранеными и пленными — 56 000 человек[22]. Эти события получили название битва при Танненберге.

После разгрома 2-й армии германское командование приняло решение атаковать 1-ю армию, блокировавшую Кёнигсберг, и изгнать её из Восточной Пруссии. Сражения развернулись в районе Мазурских озёр. Здесь русская армия также была вынуждена отступить. К 15 сентября русские армии была полностью вытеснены с территории Германской империи, Восточно-Прусская операция завершилась.

В ходе этой операции русская армия потерпела тяжёлое поражение, потеряв около 80 000 убитыми, ранеными и пленными. Германские войска потеряли около 60 000 убитыми, ранеными и пленными. Выполнить поставленную задачу по захвату Восточной Пруссии русским войскам не удалось[23] Однако русские войска смогли оттянуть часть германских сил с Западного фронта, выполнив тем самым свой союзнический долг. Во многом это помогло союзным войскам одержать важнейшую победу на Марне.

Галицийская битва

Одновременно с наступлением в Восточной Пруссии, русские войска предприняли наступление в Галиции против австро-венгерской армии.[24] Русские войска в составе пяти армий (3-я, 4-я, 5-я, 8-я, 9-я)[25] перешли в решительное наступление против четырёх австрийских армий.[25] В начале сражения стратегическая обстановка складывалась не в пользу русских войск.

23 августа части 4-й русской армии получили приказ атаковать противника у города Красник.[24] Однако 1-я австрийская армия генерала Данкля утром 23 августа атаковала русские войска, которые были вынуждены отступать. Далее австрийцы попытались охватить правый фланг 4-й армии, однако в ходе упорных боев русские войска отступили к Люблину и заняли оборону. Ожесточённые бои с переменным успехом проходили здесь до 2 сентября.[24]

У Замостья 5-я русская армия наступала в направлении Комарова, однако здесь 4-й австрийской армии удалось потеснить русские войска, которые были вынуждены отступить, здесь также велись ожесточённые бои с переменным успехом. Однако боевые действия в районе Комарова не принесли русским результатов и командующий 5-й армии генерал Плеве отдал приказ об отходе своей армии.[26]

Одновременно с этими боями на левом крыле юго-западного фронта 3-я русская армия также вела наступление. Австрийские части оказывали вялое сопротивление.[26] Продолжая наступление, 8-я армия 23 августа преодолела реку Серет, которую австро-венгерское командование решило не оборонять, а затем Стрыпу. Австрийцы не предполагали, что русские создадут мощную группировку восточнее Львова, планировалось, что армии Брудермана и группы Кевеса будет достаточно для обороны.[26]26 августа на реке Золотая Липа произошло сражение между 3-й австрийской и 3-й русской армиями, в этих боях русские войска одержали успех и заставили противника отступать. Австро-венгерские войска заняли оборону на реке Гнилая Липа, однако и здесь после ожесточённых боев русские войска продолжили наступление. Части 8-й армии генерала Брусилова разгромили 12-й австро-венгерский корпус и создали угрозу охвата всей австро-венгерской группировки, располагавшейся южнее Львова.[27] В этих условиях австрийцы начали общее отступление. Русские войска начали преследование отступающего противника, 21 августа русские войска заняли Львов, 22 августа — Галич.[28]

Тем временем оборонявшиеся 4-я и 5-я русские армии получили подкрепления. 21 августа генерал Иванов отдал приказ об общем наступлении русских армий юго-западного фронта. 2-4 сентября, 4-я русская армия нанесла поражение группе Куммера. В то же время был разбит 10-й корпус армии Данкля. Командующий австрийской армии Конрад принял решение нанести контрудар в направлении Равы-Русской, для чего выделил дополнительные силы (создав превосходство над русскими, три армии против двух).[29]Однако в тяжёлых боях у Равы-Русской русские войска остановили австрийское наступление.

11 сентября австрийцы прекратили наступление и начали отступление за реку Сан. К 8 сентября русские войска заняли практически всю восточную часть Западной Галиции, почти всю Буковину и осадили Перемышль. Русская армия подошла к Карпатам, намереваясь начать наступление в Венгрию.[30] В этом грандиозном сражении австрийские войска потерпели сокрушительное поражение: их потери составили 400 000 человек, в том числе 100 000 — пленными;[30] в ходе боёв русские войска захватили 400 орудий. Русская армия также понесла ощутимые потери — 230 000 человек убитыми, ранеными и пленными.[30] Планы германского командования удержать весь Восточный фронт силами только австро-венгерской армии потерпели крах.

Варшавско-Ивангородская операция

После того, как австро-венгерская армия была разбита в Галицийской битве, на Восточном фронте сложилась неблагоприятная ситуация для Центральных держав. В этих условиях Германия пришла на помощь Австрии, перебросив часть сил на юг в Силезию. Была сформирована новая 9-я германская армия под командованием генерала Макензена.[31] Чтобы предотвратить предполагаемое вторжение русских войск в Силезию, германское командование решило нанести удар из районов Кракова и Ченстохова на Ивангород и Варшаву.[31] Поддержку 9-й германской армии оказывала 1-я австро-венгерская армия генерала Данкля. Российские войска имели на этом направлении четыре армии: 2-я, 4-я, 5-я и 9-я.[31]

28 сентября 9-я армия генерала Макензена начала наступление на Варшаву и Ивангород. 8 октября немцы вышли к Висле[32]. К 12 октября им удалось занять весь левый берег Вислы до Варшавы. Однако, подтянув подкрепления, русские сумели сдержать нападение. Атаки армии Макензена были отражены на линии варшавских фортов[33]. Русская армия на левом берегу Вислы удержала предмостные укрепления Ивангорода, Варшавы и плацдарм у Козенице[34].

В то время как немцы увязли в ожесточённых боях в предместьях Варшавы, 9 октября, получив подкрепления, генерал Иванов отдал приказ о начале наступления. 4-я и 5-я русские армии приступили к форсированию Вислы: 5-я армия южнее Варшавы, а 4-я армия из района Ивангорода на Козеницкий плацдарм, чтоб ударить во фланг и тыл наступавшей германской группировки. Чтоб ликвидировать Козеницкий плацдарм и не дать русским переправиться через Вислу командующий германскими войсками на Восточном фронте генерал Гинденбург ввёл в бой резервный корпус[35], однако русские на козеницких позициях отбили все атаки и к 20 октября переправили на плацдарм 2 армейских корпуса.[36]

Не сумев сбросить русские войска с плацдарма в Вислу, Гинденбург передал козеницкое направление 1-й австрийской армии и бросил все германские части под Варшаву, где перешла в наступление 2-я русская армия. Австрийцы попытались ликвидировать Козеницкий плацдарм, но были разгромлены во встречном сражении и стали отступать. Понеся большие потери, 1-я австро-венгерская армия отошла на запад, отчего между ней и главными силами австрийцев образовался широкий разрыв. В эту брешь австрийского фронта устремились войска 9-й русской армии, выходя во фланг и тыл 1-й австрийской и 9-й германской армиям. Германцам и австрийцам угрожал полный разгром.[35]

27 октября германское командование отдало приказ прекратить атаки на Варшаву и отойти на исходные позиции. Австро-германские войска начали поспешный отход.[37]

Лодзинская операция

Сразу же после завершения Варшавско-Ивангородского сражения на Восточном фронте началась операция у Лодзи. Русское командование намеревалось силами трёх армий (1-я, 2-я и 5-я) вторгнуться на территорию Германской империи и повести наступление вглубь страны.[38] Желая переломить ситуацию на Восточном фронте в свою пользу, а также сорвать русское наступление, германское командование принимает решение нанести упреждающий удар.[38] 9-я германская армия из района Торна должна была нанести удар в стык между 1-й и 2-й русскими армиями, прорвать фронт, выйти в тыл русским войскам и окружить 2-ю и 5-ю русские армии.[38]

Помимо 9-й германской армии в наступлении должны были принять участие другие формирования германской армии: 3-й германский кавалерийский корпус, корпуса «Бреслау» и «Позен», группа войск генерала Войрша (гвардейский резервный корпус и 2 пехотные дивизии), а также 2-я австро-венгерская армия, которые должны были сковать и сдержать наступление русских войск.[39]

11 ноября части 9-й армии нанесли удар в стык 1-й и 2-й русских армий, 12 ноября большими силами германцы атаковали позиции русских, которые были вынуждены отступить.[40] Затем до 15 ноября шли ожесточённые бои между двумя русскими корпусами и частями 9-й германской армии, в ходе этих боев русским войскам удалось отстоять свои позиции.[40] 15 — 19 ноября шло упорное сражение по всему фронту, одновременно русское и германское командование перегруппировывали свои войска, пытаясь нащупать слабые места в обороне противника.[40]

В ходе этих боев немцы, наконец, нашли неприкрытую брешь в русской обороне северо-восточнее Лодзи, и сформировав ударную группировку под ком. Шеффера (3 пехотные и 2 кавалерийские дивизии), нанесли туда мощный удар, в результате окружив город с запада, севера и востока. Однако, чтобы полностью блокировать Лодзь, у немцев не хватило сил, и вскоре сама ударная германская группировка Шеффера оказалась под угрозой окружения.[40]22 ноября группа Шеффера, получив приказ об отступлении, начала отход. К 24 ноября, потеряв 70 % личного состава убитыми и пленными, германские войска из практически полного окружения прорвались на север.[40]

Лодзинская операция имела неопределённый исход. Германский план окружения 2-й и 5-й русских армий провалился, однако и готовившееся русское наступление на территорию Германской империи было также сорвано.[41] После завершения операции были сняты со своих постов командующие русских 1-й армии Ренненкампф и командующий 2-й армии Шейдеман.[38]

Итоги кампании 1914 года

Главным итогом кампании 1914 года стал крах германского плана блицкрига. Германская армия не смогла разгромить ни русскую армию на Востоке, ни союзные армии на Западе. Активные действия русской армии помешали этим планам. В связи с этим германское командование принимает решение уже в конце 1914 года перебросить на Восток дополнительные силы.[42]

За 1914 год русская армия была вынуждена оставить западную часть Польши, однако заняла значительную часть Галиции и Буковины, где было создано Галицийское генерал-губернаторство.[42] Русское командование намеревалось зимой захватить перевалы в Карпатах, чтоб весной вторгнуться в равнинную часть Венгрии.

С конца 1914 года на Восточном фронте устанавливается позиционная линия фронта.[42]

Кампания 1915 года

|  |  |  |

| 42-линейная гаубица образца 1909 г. в бою, 1915 г. | 42-линейная скорострельная пушка обр. 1910 года в действии | Тяжелая позиционная артиллерия (6-дюймовая осадная пушка обр. 1877 г. весом в 190 пудов на береговом лафете Дурляхера) у Куртенгофа на фронте 12-й армии, сентябрь 1915 г. | Тяжёлая артиллерия (на фото 8-дюймовая облегчённная пушка обр. 1877 г. на осадном лафете) выдвигается на позиции. |

Не добившись выполнения намеченных планов на Западе в 1914 году, германское командование принимает решение перебросить главные силы на Восточный фронт и нанести мощный удар по России, с целью вывести её из войны. Германское командование запланировало взять русскую армию в гигантские «клещи». Для этого предполагалось рядом мощных фланговых ударов из Восточной Пруссии и Галиции прорвать оборону российской армии и окружить в Польше её основные силы.

Сражения в Карпатах

Ещё в конце 1914 года русское командование приняло решение силами Юго-Западного фронта (3 армии: 3-я, 8-я и 9-я) форсировать Карпаты и вторгнуться на равнинную территорию Венгрии. Главную роль в предстоящем наступлении играла 8-я армия генерала Брусилова. Однако австрийское командование также планировало наступление в Карпатах с целью деблокировать осаждённую русскими войсками крепость Перемышль.[43]

В конце января австро-германские войска (3 австро-венгерские армии и южная немецкая армия) начали наступление нанося два удара: один от Ужгорода на Самбор, другой от Мукачево на Стрый.[43] Начавшееся одновременно наступление 8-й армии Брусилова привело к ряду тяжёлых встречных боев на горных перевалах. Русские войска, столкнувшись с численно превосходящим противником, заняли оборону на горных перевалах.

В феврале русское командование перебрасывает дополнительные резервы в Карпаты и формирует 9-ю армию генерала Лечицкого. Весь март прошёл в непрерывных боях на левом фланге русской 3-й армии и на всем фронте 8-й армии.[43] Здесь, на кратчайшем направлении из Венгрии к Перемышлю, с целью его освобождения, настойчиво наступали австро-германцы. Солдаты сражались по пояс в снегу, обе стороны ежедневно несли крупные потери.[43]

Однако после того, как Перемышль сдался российским войскам, освободившаяся 11-я армия, которая вела осаду усилила российские войска в Карпатах. Австро-германцы прекратили наступление.[43]

Осада Перемышля

После завершения Галицийской битвы, 17 сентября 1914 года, русские войска подошли к крупнейшей австрийской крепости в Галиции — Перемышль. Перемышль был первоклассной крепостью с многочисленным гарнизоном под командованием генерала Кусманека. 5 — 7 октября русские войска предприняли штурм крепости, однако все атаки были отбиты с большими потерями. Помимо этого 8 октября к крепости подошли австро-венгерские войска и русские войска были вынуждены снять осаду.[44]

После завершения Галицийской битвы, 17 сентября 1914 года, русские войска подошли к крупнейшей австрийской крепости в Галиции — Перемышль. Перемышль был первоклассной крепостью с многочисленным гарнизоном под командованием генерала Кусманека. 5 — 7 октября русские войска предприняли штурм крепости, однако все атаки были отбиты с большими потерями. Помимо этого 8 октября к крепости подошли австро-венгерские войска и русские войска были вынуждены снять осаду.[44]

Однако после поражения австро-германских войск в Варшавско-Ивангородском сражении австро-венгры снова отступили, и крепость снова окружили русские войска. Крепость осаждала 11-я русская армия генерала Селиванова, не имея достаточных сил и средств, русское командование не предпринимало бессмысленных попыток штурма, а вело осаду крепости.[44]

После продолжительной осады, когда в городе закончились запасы продовольствия, генерал Кусманек предпринял попытку снять осаду, однако все атаки австрийских войск были отбиты. После этого командование крепости приняло решение капитулировать. Перед этим артиллерия крепости расстреляла весь боезапас, а укрепления крепости были взорваны. 23 марта 1915 года Перемышль капитулировал. В русский плен сдались 9 генералов (в том числе и Кусманек), 93 штаб-офицера, 2204 обер-офицеров, 113 890 солдат, а также русские войска захватили около 900 орудий.[44]

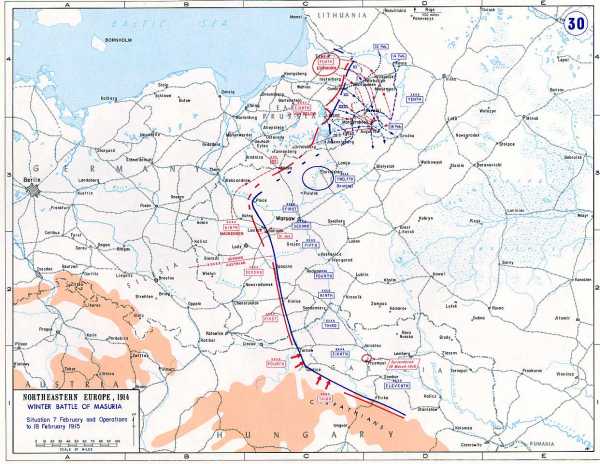

Мазурское и Праснышское сражения

Первой операцией стратегического германского плана на 1915 год стала Августовская операция. Германское командование планировало ударом из Восточной Пруссии прорвать русский фронт. Главные удары наносили 10-я армия генерала Эйхгорна с севера, и 8-й армии генерала Белова с запада (всего 15 пехотных и 2,5 кавалерийских дивизий) по сходящимся направлениям в сторону города Августов, чтобы окружить и уничтожить оборонявшуюся в Восточной Пруссии 10-ю русскую армию генерала Сиверса.[45]

Первой операцией стратегического германского плана на 1915 год стала Августовская операция. Германское командование планировало ударом из Восточной Пруссии прорвать русский фронт. Главные удары наносили 10-я армия генерала Эйхгорна с севера, и 8-й армии генерала Белова с запада (всего 15 пехотных и 2,5 кавалерийских дивизий) по сходящимся направлениям в сторону города Августов, чтобы окружить и уничтожить оборонявшуюся в Восточной Пруссии 10-ю русскую армию генерала Сиверса.[45]

Ещё в конце 1914 года на Восточный фронт было переброшено из Франции 7 германских корпусов и 6 кавалерийских дивизий. К этому времени и в Германии удалось создать резервы — 4 корпуса. Их тоже перебросили на Восточный фронт. Эти войска сформировали новую 10-ю армию генерала Эйхгорна.[45]

7 февраля 1915 года 8-я германская армия атаковала левый фланг 10-й армии, на следующий день части 10-й германской армии атаковали правый фланг русских войск. Германцам удалось прорвать фронт.[46] Левофланговые корпуса русской армии стойко сдерживали 8-ю немецкую армию, не дав ей выйти в район Августова. Однако на правом фланге германские войска сумели продвинуться вперёд, отступившие правофланговые корпуса обнажили фланг 20-го корпуса генерала Булгакова, который попал под мощный удар немцев и был окружён в районе Августова[47].

10 дней части 20-го корпуса пытались вырваться из окружения, приковав к себе значительные силы германских войск.[48] После ожесточённых боев в заснеженных Мазурских лесах остатки 20-го корпуса, израсходовав все боеприпасы, вынуждены были сдаться.[49] Благодаря мужеству бойцов 20-го корпуса три корпуса 10-й армии смогли избежать окружения и отступили. Германцы одержали тактическую победу, но окружить 10-ю армию им не удалось.[48]

После этого в конце февраля германское командование возобновило наступление в Восточной Пруссии, 8-я и 12-я германские армии атаковали позиции 1-й и 12-й русских армий.[46] После тяжёлых боев 24 февраля два германских корпуса заняли город Прасныш. Однако русские войска, получив резервы (2 корпуса), атаковали и выбили германцев из Прасныша. 2 марта русские войска возобновили наступление в районе Сувалок и нанесли частям 8-й и 12-й армий поражение.[46] К 30 марта германские войска были окончательно вытеснены на территорию Германской империи.[50]

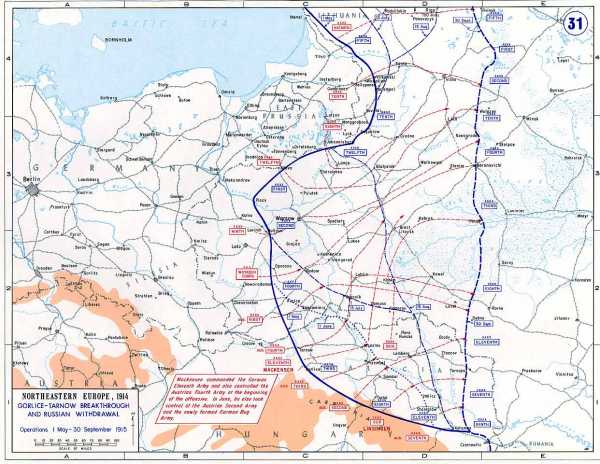

Горлицкий прорыв

После фланговых ударов против русской армии из Восточной Пруссии, австро-германское командование готовилось нанести фланговый удар и из Галиции.[51] Прорыв русского фронта в Галиции планировалось осуществить между Вислой и Карпатами, в районе Горлице. Место прорыва было выбрано не случайно. Здесь русская армия не располагала большими силами, не было крупных естественных преград, и в случае прорыва фронта отрезались пути отхода русской группировки в Карпатах и создавалась угроза окружения всего левого фланга Юго-западного фронта.[51]

После фланговых ударов против русской армии из Восточной Пруссии, австро-германское командование готовилось нанести фланговый удар и из Галиции.[51] Прорыв русского фронта в Галиции планировалось осуществить между Вислой и Карпатами, в районе Горлице. Место прорыва было выбрано не случайно. Здесь русская армия не располагала большими силами, не было крупных естественных преград, и в случае прорыва фронта отрезались пути отхода русской группировки в Карпатах и создавалась угроза окружения всего левого фланга Юго-западного фронта.[51]

Для осуществления операции у Горлице австро-германское командование сосредоточило 11-ю германскую армию (была переброшена с Западного фронта)[51] и 4-я австро-венгерскую армию, также в операции участвовали другие австро-германские соединения.[51] Задачей австро-германцев был прорыв русского фронта, окружение, оборонявшейся здесь 3-й русской армии и дальнейшее наступление на Перемышль и Львов. На 35-км участке прорыва германо-австрийские войска сосредоточили 10 пехотных и 1 кавалерийскую дивизию (126 тысяч человек, 457 лёгких и 159 тяжёлых орудий, 96 миномётов и 260 пулемётов).[52]

Русское командование не уделяло должного внимания опасности австро-германского наступления в районе Горлице. Все внимание русского командования было сосредоточено на завершении Карпатской операции. В 3-й русской армии (свыше 18 пехотных и 6 кавалерийских дивизий) на направлении прорыва находилось только 5 пехотных дивизий (60 тысяч человек, 141 лёгкое и 4 тяжёлых орудия, 100 пулемётов).[52] Таким образом на участке прорыва Центральные державы создали многократное превосходство в живой силе и технике. Помимо этого в это время в русской армии остро стоял вопрос с боеприпасами, часто русской артиллерии нечем было отвечать на обстрелы противника.[52]

Наступление началось 2 мая 1915 года после мощной артиллерийской подготовки. Русские войска отчаянно оборонялись, однако всё же отступили на 2—5 км. Русское командование считало, что основной удар австро-германцы нанесут в Карпатах, а в районе Горлице они проводят отвлекающий манёвр, поэтому резервов 3-й армии предоставлено не было.[53] После 6-х дневных ожесточённых боев австро-германцы сумели прорвать русский фронт и продвинуться на глубину до 40 км. Понеся большие потери 3-я армия, к 15 мая отступила на линию Ново-Място, Сандомир, Перемышль, Стрый.[53]

Великое отступление

24 мая, подтянув тяжёлую артиллерию, Август фон Макензен возобновил наступление. 3 июня австро-германские войска овладели Перемышлем,[54] а 22 июня взяли Львов[54]. После чего австро-германские войска продолжили развивать наступление, выходя в глубокий тыл русской армии. Русская Ставка, чтоб избежать окружения русских армий в Польше, начала стратегическое отступление на Восток.[54]

Бои в Галиции возобновились с новой силой 15 июля, после тяжёлых боев русские войска отступили на линию Ивангород — Люблин — Холм. 22 июля германские войска форсировали Вислу[55]. 22 июля (4 августа) русские войска оставили Варшаву и Ивангород, 7(20) августа пала крепость Новогеоргиевск. В связи с ударом германских войск на наревском направлении русские войска отошли на линию Осовец — Влодава. 22 августа после сложной обороны

wiki-org.ru

Восточный фронт Первой мировой войны. Россия в Первой мировой войне

Образование 10 ноября 2014Что известно о той страшной катастрофе, затронувшей многие страны, современному человеку? Год начала — 1914. Первая мировая война окончилась в 1918. Россия в ней участвовала, но страной-победительницей не стала. Погибло много народа. Войну эту советские историки называли империалистической и несправедливой. Почему так? Потому что бойня произошла из-за противоречий капиталистических стран. Как-то упускался вопрос о том, кто же на кого напал. Не рассматривались шансы на победу, а у России они были, причем стопроцентные. Враг был вынужден капитулировать и без участия нашей страны, он не обладал ресурсами для дальнейшей борьбы. Если бы Восточный фронт Первой мировой войны не оказался практически разрушенным революционными событиями и антивоенной пропагандой, это произошло бы раньше. Если бы…

Немецкая воинственность

Существует устойчивый стереотип о дисциплинированных немцах, прирожденных солдатах, которые способны создать мощную и безотказно действующую военную машину. Однако есть и общеизвестные факты, говорящие не в пользу такого представления о природном германском милитаризме.

В двадцатом веке произошли две мировые войны. Обе они начаты Германией, и в обеих она потерпела сокрушительное поражение. Не помогла врожденная дисциплинированность. Оказалась бессильной хваленая немецкая техника. Проявил недостаточную компетентность знаменитый германский генералитет. Самые пунктуальные в мире солдаты сдавались в плен целыми армиями, во главе с командирами. Может быть, дело в особой обстановке XX века, а раньше нордический дух был сильнее и непобедимее? Нет, и в восемнадцатом, и в девятнадцатом столетиях немецким воинам тоже не довелось покрыть себя лаврами неувядаемой славы. Не воссияли…

События Первой мировой войны сегодня, несмотря на хронологическую удаленность, представляют интерес не только по причине столетнего юбилея. Истории свойственно повторение, пусть и не буквальное, но определенное подобие иногда просматривается. Любопытно и сравнение двух мировых катастроф, особенно в аспекте участия в них России и СССР. Историками и политикам невредно было бы задуматься об уроках прошлого, чтобы не повторились губительные ошибки.