России 17 век – После Смуты. Россия в 17 веке. Социально-экономическое развитие

История России в 17 веке

История России в 17 веке- Внешняя политика Россия в 1762 – 1766 годах — Достижения внешней политики периода с 1762 по 1796 годы позволили Российской империи занять ведущие позиции на мировой арене. Значительно расширился ареал внешнеполитического влияния России, как новой мировой державы.

- Сибирский поход Ермака Тимофеевича — Сибирский рейд Ермака и последующие события, стали началом важнейшего этапа становления огромной мировой империи. Блестящие победы дружины Ермака и ее трагическая судьба открыли новую страницу истории Отечества.

- Мирные договоры и перемирия конца XVII—XVIII веков — Перемирия конца XVII—XVIII веков, заключенные Россией со странами, участницами конфликтов: Турцией, Швецией, Персией и Пруссией. Названия и даты подписания официальных документов о мире, условия договоров, территориальные изменения Российской империи.

- Экономика в России в XVII веке — Смутное время сильно сказалось на развитии экономики государства. Примитивная техника не давала разработать много земли. Взаимоотношения с внешним миром оставались неразвитыми. Шел процесс накопления ресурсов, как денежных, так и природных.

- Сословный строй в XVII веке — Отображается общественное деление общества на сословия в 17 веке. Это время, когда к русской жизни пытались привить основы западноевропейского сословного строя. Основной задачей деления русского общества на сословия, безусловно было укрепление феодально — крепостнических отношений.

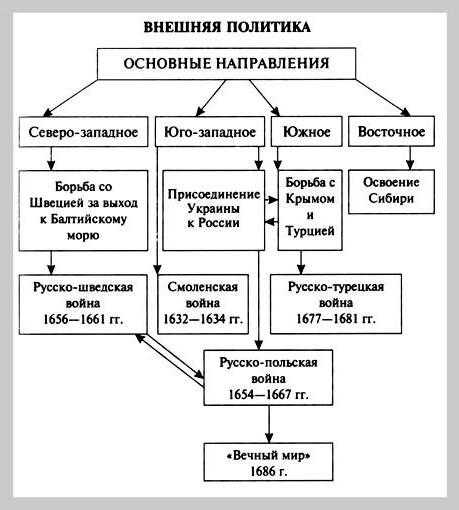

- Внешняя политика России в 1630-1690-е гг. — Россия на мировой арене в период 1630—1690-е годов. Военные конфликты, их причины и итоги, подписанные документы о перемирии. Схематическое изображение Петровских реформ, их характеристика, цели и следствия. Учрежденные Петром государственные коллегии и их компетенции.

- Бунташный XVII век — Крепостничество и огромные налоги повлияли на движение крестьян. Замена прямых налогов косвенными в 1648, обязательства перед Швецией в 1650, чеканка медных монет взамен серебряных, рост налогов в 1670 и стали причинами стольких восстаний.

- Россия и Европа в XVII веке — Пока в Европе идет расширение рынка за счет мануфактур, на Руси оформляется крепостное право. Но активные действия Европы привели к Кризису, в результате которого произошел откат. Русь же в развитии продвигалась медленно, но без особых потрясений.

- Традиционная культура Московского государства — Царская Россия XVI века очень ярко показывает, что значит обратный прогресс. Развитию государства мешала установившаяся система преемственности. Образ «нищего духом» считался наиболее приближенным к Богу. Но со всем этим нужно разбираться подробнее.

- Церковный раскол — В середине XVII века произошел раскол в церкви. Причиной послужило противостояние разных точек зрения на старые вещи. Никон и Аввакум действовали по-разному, но это одинаково вредило государству. Что стало краеугольным камнем и как это повлияло на Русь?

- Патриархальная семья — Существовавшие на Руси патриархальные семьи уступили место современным. Удивительно, ведь в России жесткий патриархат понемногу начал уступать всего 4 поколения назад. Теперь, сравнив эти типы семьи, можно понять, насколько разительны изменения.

- Роль монастырей в XVII — Основу хозяйства монастырей составляла земельная собственность. Православие же в 17 веке оставалось основной религиозной и духовной основой жизни общества, а церковь являлась важнейшим институтом феодального общества. Она определяла разные стороны бытия, начиная от государственной идеологии и заканчивая семейным бытом.

- Церковь и государство в XVII веке — Сторонники патриарха Никона считали, что церковные службы следует проводить по греческим оригиналам, а другая сторона во главе с протопопом Аввакумом поддерживали древнерусские церковные книги. Реформы патриарха Никона и привели к расколу церкви. Борьба со старообрядцами всё же не привела к крупномасштабным религиозным войнам.

- Война России за освобождение Украины от польского гнета в XVII веке — В середине 17 века Россия вступила в затяжную войну с Речью Посполитой за присоединение Украины. В это время на украинских землях стали обосновываться польские магнаты и шляхта. Росли налоги и повинности, притеснялось мирное население и казачество. В результате этого казаки подали письмо русскому государю о прошении перейти в российское подданство.

- Крестьяне и Посадские люди по соборному уложению — Основной задачей соборного уложения 1649 года было структурирование и поправка, а иногда и замена ранее существовавших законодательных актов. Речь о статусе крестьян, которые занимали самую низкую ступень правовой лестницы, и посадских людей — можно сказать нового сословия, которое укреплялось на феодальной основе.

- Формирование Абсолютизма — Периоду абсолютизма свойственна неограниченная власть монарха. Наблюдалась ли подобная картина в России? Если сравнивать её с Европой, то – нет, или наблюдалась в значительно меньшей степени. О том, что в России XVII века складывалась система отличная от абсолютной монархии на Западе.

- Первопроходцы Сибири — В конце 16, начале 17 веков территориальное развитие России было связано с присоединением Сибири. Перечисляются имена первопроходцев, участвующих в этом процессе. Упомянуты известные, Ермак, С. И. Дежнев, и малоизвестные, В. Бугор, П. Ушатый, личности героев и исследователей.

- Приказы в XVII веке в России — Перечисляются основные приказы эпохи царя Алексея Михайловича и даётся краткая справка об их назначении. Указываются некоторые события и особенности развития России в 17 веке. В частности, связанные с отношениями к иностранным купцам и земельным реформам того времени.

- Мирные договоры и перемирия Михаила Федоровича и Алексея Михайловича — Одним из самых важных событий 17-го века стала война, которую вёл царь Алексей Михайлович с Речью Посполитой. Её итогом стал мирный договор, согласно которому к России отошли исконные русские земли, включая всё Левобережье. Это произошло на основании Андрусовского перемирия. Какие другие соглашения ознаменовали ту эпоху?

- Правление Михаила Федоровича — Эпоха правления царя Михаила Федоровича Романова связана с усилением власти Земских соборов и введением воеводского способа правления. Начала своё зарождение российская армия. Наметился и внешний противник, которым стала Речь Посполитая. Информация о личности и роли в истории царя Филарета.

Копирование материалов сайта возможно только при указании ссылки на сайт histerl.ru

histerl.ru

Территория и население россии в 17 веке

Лекция 11. Социально-экономическое развитие в XVII веке. Россия после смуты.

Территория России в XVII в. по сравнению с XVI столетием расширилась за счет включения новых земель Сибири, Южного Приуралья и Левобережной Украины, дальнейшего освоения Дикого поля. Границы страны простирались от Днепра до Тихого океана, от Белого моря до крымских владений. Северного Кавказа и казахских степей. Специфические условия Сибири привели к тому, что здесь не сложилось помещичье или вотчинное землевладение. Приток русского населения, обладавшего навыками и опытом пашенного земледелия, ремесленного производства, новыми, более производительными орудиями труда, способствовал ускорению развития этой части России. В южных районах Сибири складываются очаги земледельческого производства, уже в конце XVII в. Сибирь в основном обеспечивала себя хлебом. Однако по-прежнему основными занятиями большинства местного населения оставались охота, особенно на соболя, и рыболовство.

Территория страны делилась на уезды, количество которых достигало 250. Уезды, в свою очередь, разбивались на волости и станы, центром которых было село. В ряде земель, особенно из числа тех, которые недавно были включены в состав России, сохранялась прежняя система административного устройства.

К концу XVII в. население России насчитывало 10,5 млн. человек. По числу жителей Россия в границах XVII в. занимала четвертое место среди европейских государств (во Франции в то время жили 20,5 млн. человек, в Италии и Германии 13,0 млн. человек, в Англии 7,2 млн. человек). Наиболее слабо была заселена Сибирь, где к концу XVII в. проживало примерно 150 тыс. коренного населения и 350 тыс. переселившихся сюда русских. Все более увеличивался разрыв между расширявшейся территорией и количеством людей, населявших ее. Продолжался процесс освоения (колонизации) страны, не закончившийся по сей день.

В 1643—1645 гг. В. Поярков по р. Амур вышел в Охотское море, в 1548 г. С. Дежнев открыл пролив между Аляской и Чукоткой, в середине века Е. Хабаров подчинил России земли по р. Амур. В XVII столетии были основаны многие сибирские города-остроги: Енисейск (1618), Красноярск (1628), Братск (1631), Якутск (1632), Иркутск (1652)и др.

Сельское хозяйство.

К середине XVII в. разруха и разорение времен смуты были преодолены. А восстанавливать было чтов 14 уездах центра страны в 40-е годы распаханная земля составляла всего 42% ранее возделываемой, сократилось и число крестьянского населения, бежавшего от ужасов безвременья. Экономика восстанавливалась медленно в условиях сохранения традиционных форм ведения хозяйств, резкоконтинентального климата и низкого плодородия почв в Нечерноземье наиболее развитой части страны.

Ведущей отраслью экономики оставалось сельское хозяйство. Основными орудиями труда были соха, плуг, борона, серп. Трехполье преобладало, но оставалась и подсека, особенно на севере страны. Сеяли рожь, овес, пшеницу, ячмень, гречиху, горох, из технических культур лен и коноплю. Урожайность составляла сам-3, на юге сам-4. Хозяйство по-прежнему имело натуральный характер. В этих условиях рост объемов производства достигался за счет вовлечения в хозяйственный оборот новых земель. Черноземья, Среднего Поволжья, Сибири.

Дата добавления: 2014-10-17; Просмотров: 238; Нарушение авторских прав?;

Основная административно-территориальная единица России XVII века — уезд. О происхождении слова «уезд» единого мнения нет. Описывая внутреннее устройство Руси XVII в.

, С. М.

Соловьев писал: «3емельные участки, принадлежавшие к городу, назывались его волостями, а совокупность всех этих участков называлась уездом; название уезда происходит от способа или обряда размежевания..

.все, что было приписано, примежевано к известному месту, было к нему уехано или заехано, составляло его уезд.. .такое же название могла носить и совокупность мест или земель, принадлежавших к известному селу» . Уезды делились на более мелкие административно-территориальные единицы: волости и станы. Согласно писцовым, переписным, окладным книгам в конце XVII века на территории России было 215 уездов .

http://statehistory.ru/books/YA-E—Vodarskiy_Naselenie-Rossii-v-kontse-XVII—nachale-XVIII-veka/21

килограмм

уезд

Золотое руно. Ответ: в) Уезд ( 18 вопрос)

уезд

уезд

Уезд

думаю уезд

уезд

уезд конечно же!

уезд

уезд

Сельское хозяйство и землевладение.

В XVII в. основу экономики России по-прежнему составляло сельское хозяйство, основанное на крепостном труде. Хозяйство оставалось преимущественно натуральным — основная масса продуктов производилась «для себя».

Вместе с тем рост территории, различия природных условий вызвали к жизни хозяйственную специализацию разных районов страны. Так, Черноземный центр и Среднее Поволжье производили товарный хлеб, в то время как Север, Сибирь и Дон потребляли привозной хлеб. Землевладельцы, в том числе и самые крупные, почти не прибегали к ведению предпринимательского хозяйству, довольствуясь взиманием ренты с крестьян.

Феодальное землевладение в XVII в. продолжало расширяться за счет пожалований служилым людям черных и дворцовых земель.

Промышленность

Значительно шире, нежели в сельском хозяйстве, новые явления распространились в промышленности.

Основной ее формой в XVII в. оставалось ремесло. В XVII в. ремесленники все чаще работали уже не на заказ, но на рынок. Такое ремесло называется мелкотоварным производством. Его распространение было вызвано ростом хозяйственной специализации различных областей страны. Так, Поморье специализировалось на изделиях из дерева, Поволжье — на обработке кожи, Псков, Новгород и Смоленск — на льняном полотне..

В XVII в. наряду с ремесленными мастерскими стали появляться и крупные предприятия. Часть их строилась на основе разделения труда и может быть отнесена к мануфактурам. Первые русские мануфактуры появились в металлургии. В легкой промышленности мануфактуры стали появляться лишь в самом конце XVII в.

Большей частью они принадлежали государству и производили продукцию не для рынка, а для казны или царского двора. Численность мануфактурных предприятий, одновременно работавших в России до конца XVII в., не превышала 15.

На русских мануфактурах наряду с наемными рабочими трудились и подневольные — каторжники, дворцовые ремесленники, приписные крестьяне.

Рынок.

На основе растущей специализации мелкотоварного ремесла (и отчасти сельского хозяйства) началось образование всероссийского рынка.

Важнейшим торговым центром являлась Москва. Обширные торговые операции совершались на ярмарках. Самыми крупными из них были Макарьевская под Нижним Новгородом и Ирбитская на Урале.

Оптовая торговля находилась в руках крупного купечества. Верхушка его освобождалась от податей, посадских служб, постоя войск, имела право приобретать вотчины. Россия вела обширную внешнюю торговлю. Основной спрос на импортные товары предъявляли царский двор, казна, верхушка служилых людей. Центром восточной торговли была Астрахань. В Россию ввозились ковры, ткани, особенно шелк. Из Европы Россия импортировала металлические изделия, сукна, краски, вина. Русский экспорт составляла продукция сельского хозяйства и лесных промыслов.

Под давление купечества правительство в 1653 г.

приняло Торговый Устав, заменивший многочисленные торговые пошлины единой пошлиной в размере 5 % стоимости товара. В 1667 г. был принят Новоторговый Устав. Отныне иноземные купцы должны были платить двойную пошлину за продажу товаров внутри России, могли вести только оптовую торговлю.

Новоторговый устав защищал русское купечество от конкуренции и увеличивал доходы казны. Таким образом, экономическая политика России становилась протекционистской.

Окончательное установление крепостного права.

В середине XVH в. окончательно оформилось крепостное право.По «Соборному уложению» 1649 г. сыск беглых крестьян стал бессрочным.

Имущество крестьянина было признано собственностью помещика. Крепостные не могли отныне свободно распоряжаться собственной личностью: они потеряли право поступать в холопство. Еще более строгие наказания были установлены для беглых черносошных и дворцовых крестьян, это объяснялось повышенной заботой об уплате государственных податей — тягла. Уложение 1649 г. фактически закрепостило и посадских людей, прикрепив их к местам проживания.

Посадским людям впредь было запрещено покидать свои общины и даже переходить в другие посады.

В XVII в. в экономической и социальной жизни России наблюдается противоречие- с одной стороны зарождаются элементы буржуазного уклада, появляются первые мануфактуры, начинается формирование рынка.

С другой стороны Россия окончательно становится крепостнической страной, подневольный труд начинает распространяться на сферу промышленного производства.

Российское общество оставалось традиционным, отставание от Европы накапливалось.

В то же время именно в XVII в. была подготовлена база для форсированной модернизации петровской эпохи.

Политический строй.

После окончания Смуты на российском престоле оказалась новая династия, нуждавшаяся в укреплении своего авторитета.

Поэтому, в первые десять лет правления Романовых Земские Соборы заседали почти непрерывно. Однако по мере укрепления власти и упрочения династии Земские соборы созываются все реже. Земский собор 1653 г., решавший вопрос о принятии Украины под власть Москвы, оказался последним.

Отношение к особе государя стало в XVII в. почти религиозным. Царь подчеркнуто отделялся от подданных и возвышался над ними. В торжественных случаях царь появлялся в шапке Мономаха, бармах, со знаками своей власти — скипетром и державой.

Царь правил, опираясь на совещательный орган — Боярскую Думу. Дума состояла из бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков.

Все члены Думы назначались царем. Ряд важных дел стал решаться в обход Думы, на основе обсуждения лишь с некоторыми приближенными.

Роль приказов в системе управления XVII в. возросла. Число их увеличилось. Приказы делились на временные и постоянные. Приказная система была несовершенна. Функции многих приказов переплетались. Судопроизводство не было отделено от управления. Множество приказов и неразбериха с их обязанностями порой не позволяли разобраться в делах, порождая знаменитую «приказную волокиту».

И все же рост приказной системы означал развитие управленческого аппарата, служившего прочной опорой царской власти.

Изменилась и система местного управления: власть на местах переходила от выборных представителей местного населения к назначаемым из центра воеводам. Переход власти на местах в руки воевод означал значительное усиление правительственного аппарата и, по существу, завершение централизации страны.

Все происходившие в XVII в.

в системе управления государством изменения были направлены на ослабление выборного начала, профессионализацию аппарата управления и укрепление единоличной царской власти.

Первые Романовы: внутренняя и внешняя политика.

Царь Михаил Фёдорович Романов (1613-1645).

Учитывая свою молодость и «выборность», он мог руководить только от лица «всея земли» и поэтому при нём первые десять лет Земской собор заседал непрерывно.

Другая важная особенность: кроме Михаила в гос делах активное участие принимал его отец патриарх Филарет (вдвоём они принимали послов, издавали указы, подписывали, но Михаил — первый, хотя опытней был Филарет).

При Михаиле начало медленно восстанавливаться государство.

Подавлялись шайки польско-литовских авантюристов и своих «воров» (например казаков, атаман — Заруцкий, который даже хотел сделать Архангельск своей столицей, но был вскоре разбит и казнён).

Во внутренней политике важное внимание уделялось укреплению дворянского землевладения.

В области внешней политики правительство старалось обезопаситься от нападений со стороны крымского хана и систематически посылало ему щедрые подарки — нечто вроде дани. Важнейшей задачей этого периода было восстановление государственного единства русских земель, часть которых оказалась под Польшей и Швецией.

Завершены две войны:

1)Со Швецией — 1614 г.король Густав-Адольф напал на Московию, на Псков, но взять не смог.

В 1617 г.мир в Столбове, России: Новгород с областью Швеции, побережье Финского залива, город Карала.

2) 1617-18 гг. поход польско-литовского королевича Владислава на Москву, но был отбит. В с.Деулине подписан мирный договор на 14.5 лет, Польше: Смоленск, Чернигово-Смоленская область.

В 1632 г.умер король Сигизмунд и русские напали на Польшу, но потерпели неудачу, опять подтвердился договор, но Владислав признал Михаила и отказался от притязаний на трон.

В 1632 г.донские казаки взяли турецко-татарскую крепость Азов, хотя она была бы желательна для Москвы, но, учитывая слабость страны и мощь будущего противника, крепость пришлось вернуть.

Михаил пытался отправлять детей придворных за границу на обучение, создавал промышленностьть (литьё пушек, производствово стекла в Москве).

Читайте также:

ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ

Территория России в 17в. по сравнению с 16в. расширилась за счет включения новых земель СИБИРИ, ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ, дальнейшего освоения Дикого поля – земель прилегающих к землям крымских татар. Площадь территории – 5,6 миллионов квадратных км. – это половина общей площади Европы. С конца 15в. Россия – самая большая страна Европы.

Граница:

— от Днепра на западе до Тихого океана на востоке;

— от Белого моря на севере до владений крымского хана, северного Кавказа и казахских степей на юге.

В середине 17 века русские первопроходцы и путешественники сделали большие открытия в области освоения земель Дальнего Востока:

1643г.

– 1645г. В. ПОЯРКОВ по реке Амур вышел в Охотское море.

1648г. – С.

ДЕЖНЕВ открыл пролив между Аляской и Чукоткой.

сер. 17в. – Е.

ХАБАРОВ подчинил России земли по реке Амур.

В 17 веке основаны сибирские города – остроги:

ЕНИСЕЙСК (1618г.), КРАСНОЯРСК (1628г.), БРАТСК (1631г.), ЯКУТСК (1632г.), ИРКУТСК (1652г.)

Территория с точки зрения административного деления делилась на УЕЗДЫ, а уезды на ВОЛОСТИ и СТАНЫ, центрами которых были села.

По мере роста территории увеличивается разрыв между ростом размеров территории и численностью его населения.

Население России в конце 17 века составило 10,5 млн. человек.Это 4 место среди европейских государств (Франция – 20,5 млн., Италия, Германия – 13 млн., Англия – 7,2 млн.).

Плотность населения: размещено крайне неравномерно.

Густо заселены Центр и Европейская часть России. Практически не заселена Сибирь. В конце 17в. там проживало 150 тысяч коренного населения и 350 тысяч переселившегося сюда русского. Средняя плотность населения России в 1500г. – 2-3 человека на 1 квадратный километр, Англия, Франция, Италия, Германия – 22-30 человек.

В 1800г.

– в России 8 человек на 1 квадратный километр, в Европе – 40-49 человек.

Отличительной особенностью положения России было удаленностьот морских торговых путей. Обладание лишь побережьем замерзающего Белого моря отстранило Россию от участия в мировой торговли.

К Черному морю Россия сумела выйти только к 18в.

Континентальное положение, вялый характер торговли, низкая плотность населения определили ЗАМЕДЛЕННЫЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.

Следствием этого стало слабое развитие городов и земледельческий характер экономики.

Это означало, что как и прежде, главной отраслью экономики страны в 17 веке будет сельское хозяйство.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

К середине 17 века разруха и разорение были преодолены. Экономика восстанавливалась медленно.

Основными орудиями труда оставались: соха, плуг, борона, серп.

Распространенным типом земледелия было ТРЕХПОЛЬЕ, на севере – ПОДСЕКА.

Сеяли: рожь, овес, пшеницу, ячмень, гречиху, горох.

Из технических культур – лен и коноплю.

Низкие урожаи Центра России заставляли землевладельцев постоянно искать новые земли. Освоение в 17 веке Юга, Поволжья, Сибири – характерная черта развития сельского хозяйства 17в.

Скотоводство развивалось как вспомогательная отрасль сельского хозяйства.

Таким образом:

Феодальный способ производства развивался по восходящей линии.

Для него характерны:

— натуральное, экстенсивное развитие экономики; Экстенсивный способ экономики предполагает опору не качественные показатели (внедрение новых технологий в освоение земли, новых удобрений и т.

д.), а опору на количественные показатели (использование все новых и новых участков земли, при сохранении устаревших орудий труда и способов обработки земли).

— феодальная собственность на землю;

— рутинное (старое) состояние техники;

— замедленные темпы развития;

— внеэкономическая зависимость (юридическая) крестьян от феодала.

2.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНЫХ ПОРЯДКОВ.

В 17 веке происходит дальнейший рост феодальной земельной собственности. После Смуты произошел передел земель внутри господствующего класса.

Новая династия Романовых, укрепляя свое положение, широко использовала раздачу земель дворянам.

В результате в центральных районах страны практически исчезло землевладение черносошных крестьян (т.е. государственных). Дворянское землевладение широко проникло в Поволжье, к концу 17 века в Дикое поле.

ekoshka.ru

| 1601–1603 | Голод в России. |

| 1603 | Восстание крестьян и холопов под предводительством Хлопка. |

| 1604 | Основание Томска. |

| 1604 | Вступление войск Лжедмитрия I в пределы России. |

| 1605–1606 | Правление Лжедмитрия I. |

| 1605–1606 | Патриаршество Игнатия. |

| 1606, 17 мая | Восстание в Москве против поляков. Убийство Лжедмитрия I. |

| 1606–1610 | Царствование Василия IV Шуйского. |

| 1606–1607 | Крестьянское восстание под предводительством И.И. Болотникова. |

| 1606–1612 | Патриаршество Гермогена. |

| 1606, октябрь —декабрь | Осада Москвы войском Болотникова. Разгром войска Болотникова в районе Коломенского близ Москвы (2 декабря). |

| 1607, 9 марта | «Уложение» царя Василия IV Шуйского. Установление 15-летнего срока сыска беглых крестьян. |

| 1607 | Взятие Тулы войсками Василия Шуйского. |

| 1607, 10 октября | Арест Болотникова (сослан в Каргополь, утоплен). |

| 1608 | Начало похода Лжедмитрия II на Москву. Создание «Тушинского лагеря». |

| 1608,сентябрь —1610, январь | Осада польскими войсками Троице-Сергиева монастыря. |

| 1609–1611 | Осада Смоленска польскими войсками. |

| 1609–1618 | Польско-шведское вторжение в Россию. |

| 1609, декабрь | Бегство Лжедмитрия II в Калугу. |

| 1610, 17 июля | Свержение царя Василия IV Шуйского. |

| 1610 | Договор «тушинцев» с королем Речи Посполитой Сигизмундом III о призвании на русский престол королевича Владислава. |

| 1610–1613 | Правление «семибоярщины» во главе с князем Мстиславским. |

| 1610, сентябрь | Вступление в Москву польских войск. |

| 1611, январь– март | Формирование первого ополчения против польских войск во главе с П. Ляпуновым. |

| 1611, март | Восстание в Москве против польских войск. Пожар в Москве. |

| 1611, июль | Захват Новгорода шведскими войсками. |

| 1611, июль | Распад первого ополчения. |

| 1611, сентябрь–октябрь | Формирование в Нижнем Новгороде второго ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Д.М. Пожарским. |

| 1612, апрель | Создание в Ярославле «Совета всей земли» (временного правительства России). |

| 1612, 26 октября | Вступление войск второго ополчения в Москву. Капитуляция польского гарнизона в Кремле. |

| 1612–1633 | Патриаршество Филарета. |

| 1613, январь | Созыв Земского собора в Москве. |

| 1613, 21 февраля | Избрание Земским собором на русский престол Михаила Федоровича Романова. Начало династии Романовых. |

| 1613–1645 | Царствование Михаила Федоровича. |

| 1617, 27 февраля | Столбовский «вечный мир» со Швецией. |

| 1618, 1 декабря | Деулинский договор с Речью Посполитой. |

| 1619, июнь | Возвращение из польского плена отца Михаила Федоровича Филарета. Возведение его в сан патриарха Московского (до 1633). |

| 1628 | Основание Красноярска. |

| 1630–1632 | Военная реформа. Формирование регулярных полков и полков иноземного строя. |

| 1632–1634 | Война России с Речью Посполитой за возвращение Смоленска. |

| 1634 | Поляновский мир с Речью Посполитой. Отказ короля Владислава IV от претензий на русский престол. |

| 1634–1640 | Патриаршество Иоасафа I. |

| 1635–1638 | Возведение новых оборонительных сооружений — «засечных черт» на южных рубежах России. |

| 1636 | Основание Симбирска. |

| 1642–1652 | Патриаршество Иосифа. |

| 1643–1651 | Походы В. Пояркова и Е. Хабарова за Амур. |

| 1645–1676 | Царствование Алексея Михайловича. |

| 1647 | Основание Охотска. |

| 1648 | Соляной бунт в Москве. Восстания в Сольвычегодске, Устюге Великом, Соликамске, Козлове, Курске, Воронеже, Томске, Сургуте и др. |

| 1648 | Поход Семёна Дежнева. Открытие пролива между Азией и Америкой. |

| 1648, июль | Созыв Земского собора. Начало работы уложенной комиссии князя Н.И. Одоевского. |

| 1649, 29 января | Принятие Земским собором нового свода законов — Соборного уложения царя Алексея Михайловича. |

| 1650 | Восстания в Пскове и Новгороде. |

| 1652–1667 | Патриаршество Никона. |

| 1652 | Установление казенной монополии на торговлю хлебным вином (водкой). |

| 1653 | Начало церковной реформы патриарха Никона. |

| 1654, 8–9 января | Переяславская рада. Присоединение Украины к России. |

| 1654–1667 | Русско-польская война. |

| 1656–1658 | Русско-шведская война. |

| 1661 | Основание Иркутска. |

| 1661, 21 июня | Кардисский мир со Швецией. |

| 1662, 25–26 июля | Медный бунт в Москве. |

| 1663–1664 | Восстания в Сибири и Башкирии. |

| 1666 | Учреждение почты в России. |

| 1666–1667 | Церковный собор. Осуждение патриарха Никона, лишение его патриаршего сана. |

| 1667–1672 | Патриаршество Иоасафа II. |

| 1667, 30 января | Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. Возвращение России Смоленской и Черниговской земель. |

| 1668–1676 | Восстание в Соловецком монастыре -«Соловецкое сидение». |

| 1670–1671 | Крестьянско-казацкое восстание под предводительством С.Т. Разина (казнен 26 мая 1671). |

| 1672 | Составлена карта Сибири. |

| 1676–1681 | Война России с Турцией и Крымским ханством. |

| 1676–1682 | Царствование Федора Алексеевича. |

| 1679 | Введение подворного налогообложения (вместо посошного). |

| 1681, 13 января | Бахчисарайское перемирие с Турцией и Крымским ханством. |

| 1682 | Отмена местничества (система феодальной иерархии, существовавшая с XV в.). |

| 1682, 4 апреля | Сожжение в Пустозерске лидеров церковного раскола Аввакума, Епифания и др. |

| 1682–1696 | Совместное царствование братьев Ивана V и Петра I. |

| 1682–1689 | Правление царевны Софьи Алексеевны — регентши при малолетних государях. |

| 1686 | Создание Петром I «потешных войск». |

| 1686, 6 мая | «Вечный мир» с Речью Посполитой. |

| 1687 | Основание Эллино-греческой (с 1701 Славяно-греко-латинская) академии в Москве. |

| 1687, 1689 | Крымские походы русских войск под командованием князя В.В. Голицына. |

| 1689, 27 августа | Нерчинский договор с Китаем. Установление русско-китайской границы по рекам Аргунь и Горбица. |

| 1690–1700 | Патриаршество Адриана. |

| 1695, 1696 (19 июля 1696). | Азовские походы Петра I. Взятие Азова. |

| 1696–1725 | Единоличное царствование Петра I (после смерти царя Ивана V). |

| 1697–1698 | «Великое посольство» Петра I в Европу. |

| 1698 | Бунт стрелецких полков. Массовые казни стрельцов. |

| 1698, 19 августа | Указ Петра I о запрещении ношения бороды и введении европейской одежды. |

| 1699 | Реформа городского управления. Создание Бурмистерской палаты. |

| 1699 | Расформирование стрелецкого войска. |

| 1699, 11 декабря | Император Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота. |

iamruss.ru

Россия 17 века

Московский государсивенный индустриальный университет

Камчатский региональный учебный центр

(МГИУ)

Реферат

По предмету: История

На тему: Россия 17 века.

Выполнил: Проверил:

студент гр ПКДИ22 преподаватель

Тесленко А.В. ________________

Петропавловск-Камчатский

1999г.

Содержание работы:

Вступление………………………………………. 3

Факторы, способствующие наступлению «смутного» времени в России………………………………………………… 3

Кризис власти и княжеско-боярская оппозиция………… 3

Народное недовольство……………………………. 5

Вмешательство речи посполитой…………………….. 6

Россия в годы «смуты»…………………………….. 6

Лжедмитрий I……………………………………. 6

Василий шуйский…………………………………. 8

Восстание ивана болотникова………………………. 8

Лжедмитрий II………………………………….. 10

Дворцовый переворот…………………………….. 10

Первое земское ополчение………………………… 12

Второе земское ополчение К.Минина и Д.Пожарского…… 13

Избрание нового царяю…………………………… 15

Последствия великой смуты………………………… 17

Истороческие и экономические предпосылки создания Соборного Уложения 1649 года………………………………. 17

Источники и основные положения Соборного Уложения 1649года. 19

Значение Соборного Уложения для общественно- политической жизни России…………………………………………. 24

Список использованной литературы………………….. 25

Вступление.

К концу XVI века Московское государство переживало тяжелое время. Постоянные набеги крымских татар и разгром Москвы в 1571г.; затянувшаяся Ливонская война, длившаяся 25 лет: с 1558-го по 1583-ий, достаточно измотавшая силы страны и закончившаяся поражением; так называемые опричные «переборы» и грабежи при царе Иване Грозном, потрясшие и расшатавшие старый уклад жизни и привычные отношения, усиливавшие общий разлад и деморализацию; постоянные неурожаи и эпидемии. Все это привело в итоге государство к серьезному кризису.

Факторы, способствующие наступлению «смутного» времени в России.

Кризис власти и княжеско-боярская оппозиция.

В последние дни жизни Иван Грозный создал регентский совет, в который входили бояре. Совет был создан для того, что бы управлять государством от имени его сына царя Федора, не способного делать это самостоятельно. Таким образом, при дворе образовалась мощная группировка, возглавляемая влиятельным Борисом Годуновым, который постепенно устранял своих соперников.

Правительство Годунова продолжало политическую линию Ивана Грозного, направленную на дальнейшее усиление царской власти и укрепления положения дворянства. Были приняты меры по восстановлению помещичьего хозяйства. Пашни служилых феодалов были освобождены от государственных налогов и повинностей. Были облегчены служебные обязанности дворян-помещиков. Эти действия способствовали укреплению правительственной базы, что было необходимым в связи с продолжавшимся сопротивлением феодалов-вотчинников.

Большую опасность для власти Бориса Годунова представляли бояре Нагие, родственники малолетнего царевича Дмитрия, младшего сына Ивана грозного. Дмитрий был выслан из Москвы в Углич, который был объявлен его уделом. Углич вскоре превратился в оппозиционный центр. Бояре ожидали смерти царя Федора, чтобы оттеснить Годунова от власти и править от имени малолетнего царевича. Однако в 1591 году царевич Дмитрий погибает при загадочных обстоятельствах. Следственная комиссия под предводительством боярина Василия Шуйского дала заключение, что это был несчастный случай. Но оппозиционеры начали усиленно распускать слухи о преднамеренном убийстве по приказу правителя. Позднее появилась версия о том, что был убит другой мальчик, а царевич спасся и ждет совершеннолетия для того, чтобы вернуться и наказать «злодея». «Углицкое дело» долгое время оставалось загадкой для русских историков, однако последние исследования дают основания думать, что действительно произошел несчастный случай.

В 1598 году умер, не оставив наследника, царь Федор Иванович. Москва присягнула на верность его жене, царице Ирине, но Ирина отказалась от престола и постриглась в монашество.

Пока на Московском престоле были государи старой привычной династии (прямые потомки Рюрика и Владимира Святого), население в огромном большинстве своем беспрекословно подчинялось своим «природным государям». Но когда династии прекратились, государство оказалось «ничьим». Высший слой московского населения, боярство, начало борьбу за власть в стране, ставшей «безгосударственной».

Однако попытки аристократии выдвинуть царя из своей среды не удались. Позиции Бориса Годунова были достаточно сильны. Его поддерживали Православная церковь, московские стрельцы, приказная бюрократия, часть бояр, выдвинутых им на важные должности. К тому же соперники Годунова были ослаблены внутренней борьбой.

В 1598 году на Земском соборе Борис Годунов, после двукратного публичного отказа, был избран царем.

Первые его шаги были весьма осторожны и направлялись, в основном, на смягчение внутренней обстановки в стране. По признанию современников новый царь был крупным государственным деятелем, волевым и дальновидным, умелым дипломатом. Однако в стране шли подспудные процессы, приведшие к политическому кризису.

Народное недовольство.

Тяжелая ситуация в это период сложилась в центральных уездах государства и до такой степени, что население бежало на окраины, бросив свои земли. (Например, в 1584 году в Московском уезде распахивалось всего 16% земли, в соседнем Псковском уезде — около 8%).

Чем больше уходило людей, тем тяжелее давило правительство Бориса Годунова на оставшихся. К 1592 году завершается составление писцовых книг, куда вносились имена крестьян и горожан, владельцев дворов. Власть, проведя перепись, могла организовать розыск и возвращение беглых. В 1592 – 1593 годах был издан царский указ об отмене крестьянского выхода даже в Юрьев день (заповедные годы). Эта мера распространялась не только на владельческих крестьян, но и на государственных, а так же на посадское население. В 1597 году появились еще два указа, согласно первому любой вольный человек (вольный слуга, работник), проработавший полгода на помещика, превращался в кабального холопа и не имел права выкупиться на свободу. Согласно же второму устанавливался пятилетний срок розыска и возвращения беглого крестьянина владельцу. А в 1607 году был утвержден и пятнадцатилетний сыск беглых.

Дворянам выдавались «послушные грамоты», согласно которым крестьяне должны были платить оброки не как раньше (по сложившимся правилам и размерам), а так, как захочет хозяин.

Новое «посадское строение» предусматривало возвращение в города беглых «тяглецов», приписку к посадам владельческих крестьян, которые занимались в городах ремеслом и торговлей, но не платили налога, ликвидацию внутри городов дворов и слобод, которые так же не платили налоги.

Таким образом, можно утверждать, что в конце XVI века в России фактически сложилась государственная система крепостного права – наиболее полной зависимости при феодализме.

Такая политика вызывала огромное недовольство крестьянства, которое создавало в то время подавляющее большинство в России. Периодически в деревнях возникали волнения. Нужен был толчок для того, чтобы недовольства вылились в «смуту». Таким толчком стали неурожайные 1601-1603 года и последовавшие за ними голод и эпидемии. Принимаемых мер было недостаточно. Многие феодалы отпускают на волю своих людей, чтобы не кормить их, и это увеличивает толпы бездомных и голодных. Из отпущенных или беглых образовывались шайки разбойников. Главным очагом брожения и беспорядков стала западная окраина государства — Северская украйна, куда правительство ссылало из центра преступные или неблагонадежные элементы, которые были полны недовольства и озлобления и ждали только случая подняться против московского правительства. Волнения охватили всю страну. В 1603 году отряды восставших крестьян и холопов подступали к самой Москве. С большим трудом восставшие были отбиты.

Вмешательство речи посполитой.

В это же время польские и литовские феодалы старались использовать внутренние противоречия в России, чтобы ослабить Российское государство и поддерживали связи с оппозицией Борису Годунову. Они стремились захватить Смоленские и Северские земли, которые столетием ранее входили в состав Великого княжества Литовского. Католическая церковь ведением в России католичества хотела пополнить источники доходов. Прямого же повода для открытой интервенции у Речи Посполитой не было.

mirznanii.com

|

В 17 веке население России состояло из 3-х больших групп: привилегированное, податное и посадское. Подавляющая часть населения относилась к крестьянам. Именно в 17 веке полностью завершился этап закрепощения крестьян. Сначала срок сыска беглых увеличили до 10 лет, затем до 15. Позже, в 1649 году, по соборному уложению, крестьяне становились собственностью феодалов пожизненно. К концу 17 века в России уже проживало более 10 млн человек. Страна была аграрной. Более 98% населения жили в сельской местности. Россия значительно расширила свои территории, став самой крупной страной в мире по площади населения. При этом по численности населения страна уступала Франции, Германии и Италии.

Дворяне и бояреНаселение России 17 века «сверху» в основном концентрировалось среди бояр и дворянства. При этом, если еще в 16 веке основная власть элиты принадлежала боярам, а дворяне занимали второстепенные значения, то в 17 веке эти сословия начали меняться ролями. Постепенно боярство, как класс, ликвидировалось, и управление государством поэтапно переходило к дворянам.

Основа власти привилегированных сословий заключалась во владении крепостными. Дворяне и бояре долгое время настаивали, чтобы крепостных им передавали в пожизненное владение. Это было узаконено Соборным уложением 1649 года. Интересна статистика по владению крестьянскими хозяйствами различными слоями российской элиты 17 века:

Отсюда видно, что уже с середины века основную роль, в качестве основной верхушки общества, играли дворяне и духовенство. ДуховенствоВ России 17 века проживало 2 вида духовных сословий:

Выше уже отмечалось, что примерно 20% всех крестьянских хозяйств находились под контролем церкви. Духовенство всех типов было освобождено от уплаты налогов и прочих повинностей. Важная черта этого сословия — его нельзя было судить. Рассматривая духовенство России 17 века важно отметить, что у него было сильное расслоение: были простые служители, средний класс и руководители. Их положение, права и возможности сильно отличались. Например, архиереи по своему богатству и образу жизни мало уступали боярам и дворянам. КрестьянеОснову населения России в 17 века составляли крестьяне. На их долю приходилось порядка 90% всего населения. Все крестьянство делилось на 2 категории:

Крепостные крестьяне в 17 веке были полностью лишены прав. Их могли продать, даже если человек «вырывался» для этого из семьи. Крестьян могли продавать или дарить. В повседневной жизни они полностью зависели от феодалов, оплачивая 2 типа налогов: барщина и оброк. Барщина — работа на помещичьих землях. В некоторых случаях она составляла 5 дней в неделю. Оброк — налог в натуральной (продуктовой) или денежной форме. Городское населениеК концу 17 века городское население России составляло примерно 3% от общей численности. Всего в стране насчитывалось порядка 250 городов, в которых в среднем проживало около 500 человек. Крупнейший город — Москва (27 тыс дворов). Другие крупные города: Нижний Новгород, Ярославль, Псков, Кострома.  Города в основном состояли их посадского населения. Если в городе такого населения не было, то они служил исключительно в военных целях. Посадское население делилось на торговцев, ремесленников и простых рабочих. Однако, чаще всего население города делилось по богатству на:

Горожане объединялись в общины, куда входили все слои населения. Общины были разнородными, поэтому часто возникали конфликты, Однако, как только речь заходила о внешней опасности — община выступала единым фронтом. Причина кроется в том, что благополучие и жизнь каждого горожанина зависела от целостности города и других его жителей. Поэтому «чужих» в город не пускали. |

||

istoriarusi.ru

После Смуты. Россия в 17 веке. Социально-экономическое развитие

Смутное время нанесло непоправимый ущерб Российскому государству. Понадобилось много лет, чтобы восстановить прежний уровень благосостояния. Экономическое развитие России 17 века начиналось в 20 годах, когда осваивались территории Поволжья, Южной Сибири, Северного Причерноморья. Пришло время переписывать историю по-новому и заново очерчивать пределы русских земель. Культура России в 17 веке медленно меняла свои приоритеты – церковные догмы отходили в прошлое, актуальными становились ценности мирской жизни и самого человека.

Политика России в 17 веке

Основные направления внешней политики государства покажет таблица. Россия в 17 веке впервые после долгих лет войны и хаоса смогла заявить о себе как о сильном и самодостаточном государстве.

По новому стали развиваться внешнеполитические отношения страны с другими государствами. За время Великой Смуты Россия потеряла территории на севере и северо-западе, на юге постоянные набеги крымских ханов опустошали плодородные земли. Объединение русских земель, укрепление центральной власти, восстановление экономики и торговли – главные задачи, которые ставила перед собой Россия в 17 веке.

Социально-экономическое развитие

Экономика страны формировалась в сложных условиях противостояния архаичных феодально-крепостнических отношений с классом зарождающейся буржуазии. Политика полного порабощения крестьян легла в основу социального развития России. Соборное уложение 1649 года отменило «урочные лета», розыск беглых крестьян был объявлен бессрочным, что окончательно лишило аграриев тех немногих прав, которые достались им от предков.

Крестьяне полностью зависели от барина-феодала, обрабатывали его землю собственным инвентарем и платили ему оброк. Именно барщина характеризовала сельский уклад, составляющий основу внутренней политики, которую проводила Россия в 17 веке. Социально-экономическое развитие подчинялось законам абсолютизма, который значительно укрепился, особенно после принятия в 1649 году Соборного уложения.

К 20 годам в России возрождается ремесленное производство, вводятся новые производственные предприятия – мануфактуры. Новый Торговый Устав упорядочил правила торговых отношений и стимулировал развитие коммерции.

Укрепление царской власти

Целых две главы нового кодекса Российского царства законодательно защищают права и престиж царской власти в стране. Постепенно вся власть сосредотачивается в руках одного правителя – царя. Земские соборы, ранее решавшие важнейшие политические вопросы, быстро утратили свое положение. Их привилегии и власть отныне отданы Боярской Думе. Относительная стабильность в экономике и политике обеспечивает укрепление самодержавного строя, даже без поддержки всех слоев населения. Для поддержания внутренней политики формируется централизованный аппарат управления государством.

Приказы

Роль представителей царской власти в отдельных регионах выполняли приказы. К 17 веку они уже были сформированы, но в этих учреждениях отсутствовало четкое разграничение между законодательными и исполнительными рычагами власти. В период смуты деятельность приказов была незаметной и неэффективной.

Царь Михаил Федорович учредил несколько временных приказов – после выполнения определенных задач они расформировывались. Его наследник, Алексей Михайлович, учреждал уже постоянные приказы, которые выполняли свои функции на определенных территориях – в том числе тех, которые присоединила Россия в 17 веке. Социально-экономическое развитие государства полностью поддерживалось церковными реформами, которые прошли в середине века.

Централизация церкви

Присоединение белорусских и украинских территорий к землям русского государства привело к потоку различных трактований учений христианского православия. Реформа Никона была призвана объединить разномастные церковные учения и воссоздать единую православную церковь. Но эти преобразования вызвали серьезное роптание народа, а идея независимости церковной власти от мирской вызвало недовольство самодержца. В итоге произошел раскол церкви, а Никон в 1666 году был низложен.

Культура России в 17 веке

Развитие книгопечатанья в Русском государстве начинается с издания первой печатной книги «Апостол». Возникают новые литературные жанры, а во второй половине века заявила о себе портретная живопись, родоначальником которой стал С. Ушаков.

Меняются принципы градостроения и архитектуры. Появляется стиль, характерный только для России –московское барокко, гражданские и общественные здания стали строить из камня.

Развиваются школы, в которых готовили чиновников государственных учреждений, а в конце века появляется Славяно-греко-латинское училище — первое высшее учебное заведение, которое открыла Россия в 17 веке.

Социально-экономическое развитие государства и возрождение культуры в России того времени медленно, но уверенно вело страну к новым реформам и иному политическому устройству.

fb.ru