Разделения труда – Разделение труда — Википедия

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — это… Что такое РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА?

- РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

- (division of labour) — 1. Процесс, посредством которого производственные задачи становятся раздельными и более специализированными. В значении, использованном такими ранними классическими политэкономистами, как Адам Смит (1776), термин описывает специализацию в мастерских и фабричной системе, объясняя получаемые преимущества с точки зрения увеличения эффективности и производительности. Согласно экономической теории, разделение труда также вызвало рост торговли и обмен товарами (услугами) на основе «закона сравнительных преимуществ» (см. Международная торговля). В социологии специализации производственных задач придается намного более широкое значение, чем экономическая эффективность в узком смысле, включая техническое разделение труда, состоящее из подразделения производственных заданий, иерархии мастерства и структуры власти и авторитета, проявляемой в отношениях между управляющими и рабочими на предприятии (см. Научное управление; Процесс труда). 2. Процесс профессиональной специализации в обществе в целом и выделение социальной жизни в особые виды деятельности такие учреждения, как семья, государство и экономика — обще-чвенное разделение труда. В работах эволюционных социологов — Дюркгейма или Парсонса — данное понятие неотделимо от социальной дифференциации (см. также Эволюционная теория). Социологический анализ относится к подразделениям в обществе (см. Класс; Локальные рынки труда), образцам занятости по секторам (например, сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг), а также к концентрации особых видов занятости или производственных задач в странах «третьего мира» или развитых капиталистических (см.

Последствия как социального, так и технического разделения труда фигурируют в центре теорий социальной стратификации. В последние годы внимание сосредоточивалось не только на классовых различиях, но и на этнических делениях, особенно на гендер-ном характере работ на рынке труда, на частной и публичной сфере и на домашнем хозяйстве (см. Разделение труда по половому признаку; Патриархат; Домашний труд; Двойной рынок труда) . Таким образом, существует множественность процесса, позволяя включить воспроизводство так же, как производство и отношение между товаром и нетоварным производством.

Дюркгейму (1893) принадлежит одна из наиболее влиятельных работ по данной теме. При разработке эволюционной теории социального изменения он противопоставляет первобытные и современные общества. Первые характеризуются низким разделением труда, сегментарной структурой и сильным коллективным сознанием («механической солидарностью»), служащим основой социального порядка; вторые проявляют дифференцированную структуру, более индивидуальное сознание и «органическую солидарность», то есть возросшую взаимозависимость между частями общества (см. Механическая и органическая солидарность) . Именно разделение труда несет функцию поддержания органической солидарности, базирующейся как на понимании индивидуальности благодаря специализации, так и на соответствующей зависимости от других. Поэтому Дюркгейм подчеркивал социальные и, следовательно, нравственные функции процесса в противовес Спенсеру и утилитаризму, отстаивающим индивидуальное преследование личного интереса в разделении труда, регулируемом только контрактом. Однако Дюркгейм понимал, что органическая солидарность в современных обществах была осуществлена несовершенным обра-и выделил анормальные формы разделения труда — аномическое, не согласованное с определенными формами нравственной регулирования (см. Аномия), и принудительное — когда классовый конфликт и унаследованное богатство препятствуют профессиональной занятости людей, соответствующей их естественным способностям.

Анализ Маркса заметно отличается от теории Дюркгейма, видевшего решение проблемы аномии в полном развитии надлежащим образом регулируемого разделения труда. Маркс связывал развитие этого процесса с возникновением частной собственности, делением на классы, эксплуатацией и отчуждением. При капитализме благодаря машинному производству идет прогрессивное отделение умственного труда от ручного и его подчинение требованиям товарного производства. Маркс прослеживает его развитие через последовательные социальные эпохи, включающие отделение городов от деревни, государства от гражданского общества, промышленности от торговли и достигающее высшей точки в предельной фрагментации труда в капиталистическом производстве. В то же время противоречивый характер капитализма проявляется в наращивании богатства и в экономической кооперации в разделении труда, способствуя преодолению капитализма социализмом. В трилогии «Немецкая идеология» Маркс предвидит отмену разделения труда при социализме по мере упразднения классов и частной собственности. Однако в его поздних работах делается ссылка на продолжение «царства необходимости», в котором форма разделения труда продолжит свое существование, но без отчуждения или принудительной специализации.

Критический анализ Маркса был возрожден в последние годы в связи с интересом к процессу труда — особенно в работе Бравермана (1974) в связи с развитием менеджерского контроля с помощью научного управления, механизации и автоматизации, все более фрагментирующими и деквалифицирующими труд (см. Деквалификация).

Большой толковый социологический словарь.— М.: АСТ, Вече. Дэвид Джери, Джулия Джери. 1999.

- РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ

- РАЗДЕЛЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ РОЛЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Смотреть что такое «РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА» в других словарях:

Разделение труда — исторически сложившийся процесс обособления, видоизменения, закрепления отдельных видов трудовой деятельности, который протекает в общественных формах дифференциации и осуществления разнообразных видов трудовой деятельности. Различают: общее… … Википедия

Разделение труда — (division of labour) Систематическое (но не обязательно заранее спланированное или навязанное) разделение функций, задач или деятельности. Республике Платона (Plato) упоминается о функциональном разделение труда: философы определяют законы,… … Политология. Словарь.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, дифференциация, специализация трудовой деятельности, сосуществование различных ее видов. Общественное разделение труда дифференциация в обществе различных социальных функций, выполняемых определенными группами людей, и выделение … Современная энциклопедия

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — дифференциация, специализация трудовой деятельности, сосуществование различных ее видов. Общественное разделение труда дифференциация в обществе различных социальных функций, выполняемых определенными группами людей, и выделение в связи с этим… … Большой Энциклопедический словарь

Разделение труда — РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, дифференциация, специализация трудовой деятельности, сосуществование различных ее видов. Общественное разделение труда дифференциация в обществе различных социальных функций, выполняемых определенными группами людей, и выделение … Иллюстрированный энциклопедический словарь

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — (division of labour) Система, в соответствии с которой происходит специализация в процессе производства. Имеет два преимущества: во первых, рабочие специализируются на тех видах работ, в которых они имеют сравнительное преимущество (comparative… … Экономический словарь

Разделение Труда — (division of labour) Специализация рабочих в процессе производства (или любой другой экономической деятельности). Адам Смит (1723–1790) в своем труде Богатство народов охарактеризовал разделение труда как один из величайших вкладов в увеличение… … Словарь бизнес-терминов

Разделение труда — разделение трудовых функций между членами рабочего коллектива (звена, бригады) в соответствии с расчленением производственного процесса на составляющие процессы и операции. [Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

разделение труда — Разграничение деятельности людей в процессе совместного труда. [ГОСТ 19605 74] Тематики организация труда, производства … Справочник технического переводчика

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — англ. division of labour; нем. Arbeitsteilung. 1. Функционально интегрированная система производственных ролей и специализаций внутри общества. 2. По Э. Дюркгейму необходимое условие материального и интеллектуального развития общества; источник… … Энциклопедия социологии

Разделение труда | Рабочий путь

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — форма сотрудничества, при которой отдельные группы или отдельные участники производственного процесса выполняют различные трудовые операции, дополняющие друг друга.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — форма сотрудничества, при которой отдельные группы или отдельные участники производственного процесса выполняют различные трудовые операции, дополняющие друг друга.

Общественное разделение труда возникает на ранних ступенях развития человеческого общества и развивается вместе с ростом производства, с развитием и совершенствованием орудий труда, ростом населения, развитием и усложнением общественной жизни.

Зачатком общественного разделение труда являлось уже естественное разделение труда. «В пределах семьи — а с дальнейшим развитием в пределах рода — естественное разделение труда возникает вследствие половых и возрастных различий» (Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 284). Это — разделение труда между мужчинами и женщинами, между взрослыми и подростками; одни занимаются охотой, рыбной ловлей (мужчины), другие — собиранием растений (женщины) и т. д.

Рост производительных сил, различные географические условия, оказывающие свое воздействие на развитие производства у различных племен, родов, а также различный уровень их развития, возникновение между ними конфликтов и подчинение одного рода другим ускорили рост разделения труда. В свою очередь развитие разделения труда дает мощный толчок к подъему производительных сил на более высокую ступень.

Первым исторически возникшим крупным общественным разделением труда было выделение пастушеских племен из остальной массы варваров, отделение скотоводства от земледелия. Пастушеские племена, специализируясь на одном деле —скотоводстве, повышали производительность труда, причем они производили не только больше средств существования, но и иные средства существования по сравнению с непастушескими племенами. Это создало основу для регулярного обмена, который первоначально производился между племенами, представителями которых выступали старшины родов, а впоследствии, когда стада стали переходить в частную собственность отдельных семей, обмен широко проник внутрь общины и превратился в постоянное явление. Вместе с ростом производительности труда в области скотоводства улучшалась обработка земли, совершенствовалось домашнее ремесло, возникала потребность в дополнительной рабочей силе. Рост производительности труда на базе первого крупного общественного разделения труда привел к тому, что работник производил уже больше продуктов, чем сам потреблял, т. е. создавал прибавочный продукт, являющийся экономической основой для появления частной собственности, класса эксплуататоров и класса эксплуатируемых. Если на предыдущих ступенях общественного развития военнопленных убивали, ибо при чрезвычайно низкой производительности общественного труда они не могли создавать прибавочного продукта, то теперь стало выгодно превращать военнопленных в рабов.

Так из первого крупного общественного разделения труда, сыгравшего громадную роль в деле разложения первобытнообщинного строя, возникло первое антагонистическое классовое рабовладельческое общество: «Первое крупное общественное разделение труда вместо с увеличением производительности труда, а следовательно и богатства, и с расширением поля производительной деятельности, при всех данных исторических условиях, с необходимостью влекло за собою рабство. Из первого крупного общественного разделения труда возникло и первое крупное разделение общества на два класса — господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых» (Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 137).

Большую революционизирующую роль в дальнейшем росте разделения труда сыграл металл. Железо дало возможность ремесленнику производить более острые и крепкие инструменты, оно сделало возможным земледелие в больших размерах. С употреблением железа стали гораздо разнообразнее ремесла. Но это разнообразие диктовало необходимость нового разделения труда. Ремесло отделилось от земледелия. Это явилось вторым крупным общественным разделением труда, положившим начало отделению города от деревни. «Основой всякого развитого разделения труда, осуществляющегося путем товарного обмена, является отделение города от деревни. Можно сказать, что вся экономическая история общества резюмируется в движении этой противоположности» (Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 285). Отделение ремесла от земледелия дало новый толчок развитию обмена.

На ранних ступенях развития человеческого общества все производство основывалось на общем владении землей, на непосредственном соединении земледелия с ремеслом. Главная масса продуктов производилась для непосредственного потребления и только избыток обменивался, превращался в товар. Распорядок труда был основан на традициях и авторитете лучших людей рода. С разделением производства на земледелие и ремесло возникло производство с целью обмена, развилась торговля, причем не только внутренняя и пограничная, но и морская. Новое разделение труда привело к новому разделению общества на классы. Кроме свободных и рабов, появились бедные и богатые.

На последующем этапе общественного развития произошло третье крупное общественное разделение труда, заключавшееся в обособлении торговли от производства, в выделении особого класса, который специализировался лишь на обмене товаров, —класса купцов. При феодализме крепостные и зависимые крестьяне, представлявшие основную производительную силу этого способа производства, занимались обработкой земли в мелких парцеллярных хозяйствах и феодальных поместьях; они же вырабатывали продукты промышленности. Разделение труда в городах между цехами было крайне незначительно, а внутри цехов между отдельными рабочими и совершенно не было проведено. Феодальная раздробленность, слабая связь между собою как городов, так и феодальных поместий, ограниченность потребностей, господство цеховых организаций, искусственно тормозивших конкуренцию, являлись препятствием роста разделения труда.

Первобытное человеческое общество не знало обособления умственного и физического труда. Разделение труда вначале было лишь «разделением труда, совершавшимся само собой, „естественно возникшим“ благодаря природным задаткам (например, физической силе), потребностям, случайностям и т. д. и т. д. Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда» (Маркс и Энгельс, Немецкая идеология, Соч., т. IV, стр. 21). В классовом обществе духовная деятельность становится привилегией господствующих классов. В рабовладельческом обществе духовная деятельность являлась привилегией рабовладельцев. Уделом рабов был тяжкий физический труд. В период господства феодального способа производства основная производительная сила деревни — крепостные и зависимые крестьяне — была лишена возможности культурного роста и развития. Разделение между умственным и физическим трудом, между городом и деревней приводило к духовному одичанию крестьянина, вызывало «идиотизм деревенской жизни». Наиболее острую форму принимает разделение умственного и физического труда при капитализме. В условиях капитализма миллионы пролетариев лишены возможности получать образование, развивать и проявлять свои силы и способности. Они обречены на изнурительную, однообразную работу, плоды которой пожинают тунеядцы. Капитализм превращает образование и науку в свою монополию, в орудие эксплуатации для того, чтобы держать громадное большинство людей в рабстве. Только пролетарская революция, уничтожая навсегда основы классового деления общества, создает условия для уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом.

Развитие общественного разделения труда явилось необходимой предпосылкой для развития товарного хозяйства и капитализма. Ленин характеризует общественное разделение труда как «общее основание товарного хозяйства и капитализма». «Товарное хозяйство, — говорит Ленин, — развивается по мере развития общественного разделения труда. А это разделение труда в том и состоит, что одна за другой отрасль промышленности, один за другим вид обработки сырого продукта отрываются от земледелия и становятся самостоятельными, образуя, следовательно, индустриальное население» (Ленин, Соч., т. II, стр. 215 и 85). И обратно. Развитие товарнокапиталистического хозяйства, повышая уровень производительных сил, все больше и больше расщепляя производственный процесс на самостоятельные части, дает мощный толчок к дальнейшему прогрессу общественного разделения труда.

В период господства капиталистического способа производства широко развивается разделение труда как внутри общества, так и внутри каждого отдельного предприятия. Особенностью разделения труда внутри общества является раздробление средств производства между отдельными независимыми товаропроизводителями, связь которых осуществляется через обмен товаров. Внутри предприятия существует мануфактурное разделение труда, особенностью которого является концентрация средств производства в руках собственников-капиталистов и организация производства, основанная на наемном труде. Маркс пишет: «В то время как разделение труда в целом обществе — совершается ли оно при посредстве товарного обмена или независимо от него — принадлежит самым различным социально-экономическим формациям, мануфактурное разделение труда есть совершенно специфическое создание капиталистического способа производства» (Марк с, Капитал, т. I, 8изд., 1930, стр. 291). Необходимой предпосылкой для появления мануфактурного разделения труда было обособление средств производства, противостоящих рабочему в качестве капитала. Возникая на определенном этапе общественного развития, при известной степени зрелости разделения труда внутри общества, мануфактурное разделение труда в свою очередь влияет на общественное разделение труда, развивая и расчленяя его дальше.

Общественное и мануфактурное разделения труда тесно связаны между собою, взаимно обусловлены и влияют друг на друга. Но между ними имеются существенные различия. «Разделение труда внутри общества обслуживается куплей и продажей продуктов различных отраслей труда; связь между частичными работами мануфактуры устанавливается при помощи продажи различных рабочих сил одному и тому же капиталисту, который употребляет их как комбинированную рабочую силу. Мануфактурное разделение труда предполагает концентрацию [сосредоточение] средств производства в руках одного капиталиста, общественное разделение труда —раздробление средств производства между многими независимыми друг от друга товаропроизводителями. В мануфактуре железный закон строго определенных пропорций и отношений распределяет рабочие массы между различными функциями; наоборот, прихотливая игра случая и произвола определяет собою распределение товаропроизводителей и средств их производства между различными отраслями общественного труда… Мануфактурное разделение труда предполагает безусловный авторитет капиталиста по отношению к рабочим, которые образуют простые члены принадлежащего ему совокупного механизма; общественное разделение труда противопоставляет друг другу независимых товаропроизводителей, не признающих никакого иного авторитета, кроме конкуренции, кроме того принуждения, которое является результатом борьбы их взаимных интересов» (Маркс, там же, стр. 287—288).

В капиталистическом обществе, основанном на частной собственности на средства производства, на эксплуатации одного класса другим, разделение труда, как и весь процесс общественного воспроизводства, совершается стихийно. Здесь господствуют одновременно и анархия и деспотия. В капиталистической мануфактуре весь процесс труда, необходимый для производства того или иного продукта, расщепляется на отдельные операции между отдельными частичными рабочими. Каждый рабочий теперь выполняет только одну операцию, а весь продукт выполняется совокупностью многих частичных рабочих, дополняющих друг друга. Соответственно этому происходит дифференциация и приспособление орудий труда применительно к частичным операциям. Таким образом, мануфактурное разделение труда превращает рабочего в частичного рабочего, а его орудия труда — в частичные орудия. «Специфическим для мануфактурного периода механизмом остается сам коллективный рабочий, составленный из многих частичных рабочих» (Маркс, там же, стр. 281).

Изобретение и применение машин углубляет и развивает мануфактурное разделение труда. Машины все чаще заменяют рабочего, выполняющего одни и те же, механически повторяющиеся, процессы. Развитие машинного производства превратило рабочего в придаток к машине, а труд лишило всякого содержания, усилило эксплуатацию рабочего, привело к тому, что духовные силы материального процесса производства противостоят рабочему как чуждая господствующая над ним сила. Мануфактурное разделение труда привело, т. о., к еще более резкому отделению умственного труда от физического.

Изобретение машин и организация машинного производства имели своим последствием дальнейшее разделение труда внутри общества, привели к окончательному отделению промышленности от сельского хозяйства, усилили разделение труда не только между отдельными отраслями внутри страны, но и между отдельными странами. До изобретения машин промышленность каждой страны направлялась на обработку сырых материалов, производимых внутри страны. Благодаря применению машин и пара разделение труда приняло такие размеры, что крупная промышленность стала в зависимость от всемирного рынка, от международного разделения труда. Машинное производство распространило разделение труда на все мировое хозяйство и превратило производство в общественное производство. Разделение труда между странами, производящими различные продукты, — промышленными и сельско-хозяйственными странами, связь между ними, мировая торговля и т. д. теперь уже являются важнейшим условием развития промышленности каждой страны.

Самым важным следствием разделения труда является повышение производительности труда. Благодаря разделению труда, происходит улучшение использования рабочей силы: каждый рабочий, приспособляясь только к одной операции, увеличивает ловкость, сноровку и т. д., ему не приходится тратить времени на переход от одной операции к другой; объединение производства создает экономию в средствах производства; благодаря упрощению отдельных операций используется неквалифицированная рабочая сила и т. д. В условиях капиталистического способа производства все выгоды от разделения труда используются капиталистами в целях увеличения капитала и усиления эксплуатации. Разделение труда явилось могучим средством накопления капитала (см.).

В классовом антагонистическом обществе рост общественного разделения труда, обусловливая размещение производительных сил в соответствии с интересами господствующего класса, способствуя расширению рынка, расширению господства капитала, ведет к росту противоречий, к разрыву между отдельными группами общества. Уже второе крупное общественное разделение труда, приведшее к отделению города от деревни, обрекло сельское население на тысячелетнее отупение, а горожан — на порабощение каждого его ремеслом; оно создало пропасть между городом и деревней. Разделение труда в капиталистическом обществе ведет неизбежно к углублению противоречий капитализма, к углублению пропасти между трудом и капиталом и развивается на антагонистической основе. «Разделение труда уже с самого начала заключает в себе разделение условий труда, орудий и материалов, а тем самым и раздробление накопленного капитала между различными собственниками, а тем самым и расщепление между капиталом и трудом» (Маркс и Энгельс, Немецкая идеология, Соч., т. IV, стр. 56). В условиях капитализма каждый имеет свой круг деятельности, из которого он не может выйти, если не хочет потерять средства к жизни.

Разделение труда на современной капиталистической фабрике, капиталистическое применение машин усиливают эксплуатацию рабочего. Введение конвейера, автоматизация производства превращают рабочего в придаток автоматически действующего механизма. Вводимые капиталистами новые технические усовершенствования являются для рабочего новой кабалой, ибо в условиях капитализма машина не освобождает рабочего от труда, а лишает его труд всякого содержания. Такое порабощение человека может быть уничтожено только с уничтожением капиталистического способа производства.

Великая Октябрьская социалистическая революция, победившая на 1/6 части земного шара, установила диктатуру пролетариата, уничтожила капиталистический способ производства. В СССР построено в основном социалистическое общество. Средства производства больше не противостоят рабочему как капитал, они составляют общественную социалистическую собственность. Навсегда уничтожена эксплуатация человека человеком. В социалистической системе хозяйства все производство как в городе, так и в деревне, распределение труда между отдельными отраслями и внутри производства регулируются и направляются единым государственным народно-хозяйственным планом, в интересах всего народа, всего общества. Коренным образом изменились труд и отношение к труду самого работника. Вместо подневольного труда на капиталиста, труд стал делом общественным, делом чести, славы, доблести и геройства. Диктатура пролетариата положила начало уничтожению противоположности между умственным и физическим трудом и создала все предпосылки для ее окончательного уничтожения. За годы социалистического строительства СССР превращается в страну высокопроизводительного труда, в страну изобилия продуктов. В СССР самый короткий в мире рабочий день; трудящимся обеспечены все условия для всестороннего культурного и интеллектуального развития.

Одной из важнейших предпосылок ликвидации противоположности между умственным и физическим трудом является поднятие культурно-технического уровня рабочих до уровня работников инженерно-технического труда. В этом отношении огромное значение имеет рост и развитие стахановского движения, являющегося одним из важнейших условий уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом. Тов. Сталин указал, что стахановское движение подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму. Важнейшим фактором культурно-технического подъема рабочего класса является соединение образования с индустриальным трудом. Стахановцы являются подлинными носителями новой, социалистической культуры труда, новаторами в области науки и техники; богатая практика стахановцев обогащает советскую науку и двигает ее вперед. Важнейшей предпосылкой уничтожения, противоположности между умственным и физическим трудом является окончательное уничтожение противоположности между городом и деревней.

Планомерная организация социалистического производства выражается прежде всего в невиданных темпах развития производительных сил, в сближении темпов развития города и деревни, в быстром уничтожении различия между городом и деревней. Коллективизация и механизация сельского хозяйства превратили труд сельскохозяйственный в разновидность труда индустриального. Новый огромный рост производительных сил страны социализма, массовое развитие стахановского движения за овладение техникой, массовый культурно-технический рост трудящихся, высокая, подлинно социалистическая производительность труда создают все условия для окончательной ликвидации порожденной классовым эксплуататорским обществом противоположности между умственным трудом и физическим, для перехода от первой фазы коммунизма (социализма) к высшей фазе — коммунизму. Только коммунистическое общество окончательно уничтожает «порабощающее человека подчинение разделению труда» (Маркс, Критика Готской программы, в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., т. XV, стр. 275).

И. Гранин.

БСЭ, 1 изд., т. 48, к.116-122

work-way.com

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — это… Что такое РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА?

- РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

- (DIVISION OF LABOUR) Это понятие используется трояким образом: (1) в значении технического разделения труда оно используется при описании процесса производства; (2) в значении социального разделения труда данное понятие обозначает дифференциацию общества в целом; (3) в значении полового разделения труда оно используется при описании социальных различий между мужчинами и женщинами. (1) Экономист XVIII в. А. Смит (Smith, 1776) использовал данный термин для обозначения крайней степени специализации в процессе производства, которая возникает в результате детального разделения работы на ограниченные операции, выполняемые отдельными рабочими. Смит рекомендовал этот метод для повышения производительности труда за счет улучшения сноровки работников по мере бесконечного повторения одного простого задания, сокращения потерь времени при переходе от одного задания к другому, а также упрощения производственных операций с тем, чтобы облегчить внедрение машинного оборудования. Ч. Бэббидж (Babbage, 1832) отмечал еще одно преимущество разделения труда: разделение работы на компоненты, одни из которых проще, чем другие, а каждый компонент в отдельности проще, чем работа в целом. Такое разделение дает работодателю возможность покупать более дешевую (то есть менее квалифицированную) рабочую силу для выполнения более простых работ вместо того, чтобы нанимать дорогостоящих квалифицированных рабочих для осуществления всего процесса, как это было раньше. Таким образом, разделение труда составляет основу современного индустриального производства. Если классическая политическая экономика сосредоточивалась на позитивных следствиях разделения труда, связанных с повышением производительности, то К. Маркс в своих ранних работах связывал разделение труда с социальным конфликтом. Разделение труда является, по его мнению, основной причиной социальноклассового неравенства, частной собственности и отчуждения. В капиталистическом обществе разделение труда связано с дегуманизацией труда, поскольку оно уничтожает все интересные и творческие аспекты работы, оставляя лишь скучные, повторяющиеся операции. В более поздних работах Маркс утверждал, что техническое разделение труда необходимо в любом индустриальном обществе и будет существовать даже при социализме, после уничтожения частной собственности и неравенства. Он указывал на то, что классовое деление и разделение труда представляют собой различные феномены. Некоторые марксистские социологи считают, что крайняя степень разделения труда, встречающаяся во многих фирмах, не является чемто необходимым с точки зрения эффективности, и что менеджеры используют ее для увеличения своей власти на предприятии, ослабляя контроль квалифицированных рабочих над производством. В отличие от специализации, позволяющей наиболее способным людям осуществлять различные виды экспертной деятельности, разделение труда сводит все области специализации к простым компонентам работы, выполнение которых доступно каждому. (2) Хотя О. Конт признавал, что разделение труда способствует укреплению социальной солидарности посредством создания отношений взаимозависимости между индивидами, он также подчеркивал негативные стороны этого процесса, разъединяющие общество. Следуя этим взглядам, Э. Дюркгейм полагал, что разделение труда в современных обществах создает основу для социальной интеграции нового типа, которую он называл «органической солидарностью». Растущие сложность и дифференциация общества создают новый базис для отношений взаимозависимости, которые возникают скорее в результате социально-экономической специализации, нежели каких-либо общих убеждений. (3) Если в классической политэкономии данное понятие обозначало специализацию технических и экономических процессов, то некоторые современные социологи расширяют его, говоря, например, о половом разделении труда, то есть разделении видов деятельности и ролей между мужчинами и женщинами. Хотя такое разделение часто объясняется биологически, посредством ссылки на воспроизводящие функции женщин, феминисты считают его следствием патриархата и аспектом разграничения домашней и публичной сфер в капиталистическом обществе. См. также: Деквалификация; Дифференциация; Домашний труд; Женщины и работа; Научный менеджмент; Новое международное разделение труда; Половые роли; Рынка труда сегментация; Трудового процесса подход; Эволюции теория.

Социологический словарь. — М.: Экономика. Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер. 2004.

- РАЗГОВОРА АНАЛИЗ

- РАСИЗМ

Смотреть что такое «РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА» в других словарях:

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — Термин «Р. т.» употребляется в обществ. науках в неодинаковом значении. Обществ. Р. т. обозначает дифференциацию и сосуществование в обществе как целом различных социальных функций, видов деятельности, выполняемых определ. труппами людей… … Философская энциклопедия

Разделение труда — исторически сложившийся процесс обособления, видоизменения, закрепления отдельных видов трудовой деятельности, который протекает в общественных формах дифференциации и осуществления разнообразных видов трудовой деятельности. Различают: общее… … Википедия

Разделение труда — (division of labour) Систематическое (но не обязательно заранее спланированное или навязанное) разделение функций, задач или деятельности. Республике Платона (Plato) упоминается о функциональном разделение труда: философы определяют законы,… … Политология. Словарь.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, дифференциация, специализация трудовой деятельности, сосуществование различных ее видов. Общественное разделение труда дифференциация в обществе различных социальных функций, выполняемых определенными группами людей, и выделение … Современная энциклопедия

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — дифференциация, специализация трудовой деятельности, сосуществование различных ее видов. Общественное разделение труда дифференциация в обществе различных социальных функций, выполняемых определенными группами людей, и выделение в связи с этим… … Большой Энциклопедический словарь

Разделение труда — РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, дифференциация, специализация трудовой деятельности, сосуществование различных ее видов. Общественное разделение труда дифференциация в обществе различных социальных функций, выполняемых определенными группами людей, и выделение … Иллюстрированный энциклопедический словарь

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — (division of labour) Система, в соответствии с которой происходит специализация в процессе производства. Имеет два преимущества: во первых, рабочие специализируются на тех видах работ, в которых они имеют сравнительное преимущество (comparative… … Экономический словарь

Разделение Труда — (division of labour) Специализация рабочих в процессе производства (или любой другой экономической деятельности). Адам Смит (1723–1790) в своем труде Богатство народов охарактеризовал разделение труда как один из величайших вкладов в увеличение… … Словарь бизнес-терминов

Разделение труда — разделение трудовых функций между членами рабочего коллектива (звена, бригады) в соответствии с расчленением производственного процесса на составляющие процессы и операции. [Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

разделение труда — Разграничение деятельности людей в процессе совместного труда. [ГОСТ 19605 74] Тематики организация труда, производства … Справочник технического переводчика

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — англ. division of labour; нем. Arbeitsteilung. 1. Функционально интегрированная система производственных ролей и специализаций внутри общества. 2. По Э. Дюркгейму необходимое условие материального и интеллектуального развития общества; источник… … Энциклопедия социологии

sociological_dictionary.academic.ru

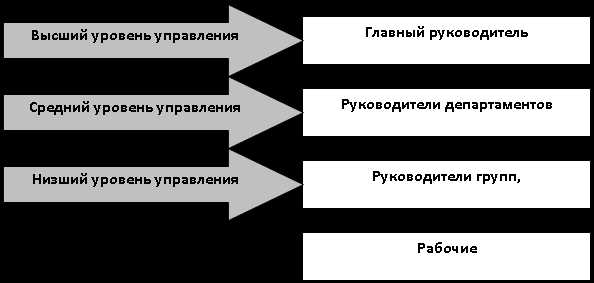

| Опубликовать Продать работу | Содержание 1. Сущность разделения труда и его виды 2. Вертикальное и горизонтальное разделение труда и их влияние на деятельность организации 3. Оценка эффективности разделения труда в организации Список источников 1. Сущность разделения труда и его виды Схема вертикального разделения труда представлена на рисунке 1. Руководитель верхнего уровня управляет деятельностью руководителей среднего и низшего уровней, т.е. формально обладает большей властью и более высоким статусом. Вертикальная дифференциация связана с иерархией управления в организации. Чем ступеней иерархической лестницы между высшим уровнем управления и исполнителями, тем более сложной является данная организация. Полномочия распределяются по должностям и руководителям, занимающим эти должности. Цель организации рассматривается как ориентир для направления потоков связей и полномочий. Поскольку работа в организации разделяется на составляющие части, кто-то должен координировать, согласовывать деятельность всех частей системы посредством вертикального разделения труда, которое отделяет работу по координированию действий от самих действий. Деятельность по координированию работы других людей и составляет сущность управления. При этом важно учесть степень обособления функций управления. Объективная ограниченность возможностей любого руководителя делает важной иерархическую организацию. Руководитель может уменьшать свою рабочую нагрузку, делегируя её на стоящий ниже уровень, однако одновременно возрастает нагрузка, имеющая характер контроля выполнения работ. Потребность в следующем уровне иерархии появляется при повышении объема работ по контролю над возможностями руководителя. Число лиц, подчиненных одному руководителю, обычно именуется «сферой контроля» или «сферой управления», или «масштаб управляемости», или «диапазон и сфера руководства»

Рисунок 1 – Вертикальное разделение труда Список используемых источников Похожие работы: Территориальное разделение труда Разделение и кооперация труда Мировое разделение труда Международное разделение труда Международное разделение труда 2 Международное географическое разделение труда Международное разделение труда и мировая торговля Международное разделение труда и валютные отношения Географическое разделение труда и экономическая интеграция |

baza-referat.ru

Разделение труда

Содержание1. Сущность разделения труда и его виды

2. Вертикальное и горизонтальное разделение труда и их влияние на деятельность организации

3. Оценка эффективности разделения труда в организации

Список источников

1. Сущность разделения труда и его виды

В основе экономического развития лежит творение самой природы – разделение функций между людьми, исходя из половозрастных, физических, физиологических и других их особенностей. Механизм экономического сотрудничества предполагает, что какая-то группа или отдельный индивид сосредоточивается на выполнении строго определенного вида работ, тогда как другие занимаются иными видами деятельности.

Существует несколько определений разделения труда. Вот только некоторые из них.

Разделение труда – это исторический процесс обособления, закрепления, видоизменения отдельных видов деятельности, который протекает в общественных формах дифференциации и осуществления различных видов трудовой деятельности. Разделение труда в обществе постоянно изменяется, а сама система разнообразных видов трудовой деятельности становится все более и более сложной, поскольку усложняется и углубляется сам процесс труда.

Разделением труда (или специализацией) называется принцип организации производства в хозяйстве, согласно которому отдельный человек занимается производством отдельного блага. Благодаря действию этого принципа при ограниченном количестве ресурсов люди могут получить гораздо больше благ, чем в том случае, если каждый обеспечивал бы себя сам всем необходимым.

Также различают разделение труда в широком и узком смысле (по К. Марксу).

В широком смысле разделение труда – это система различных по своим признакам и одновременно взаимодействующих друг с другом видов труда, производственных функций, занятий вообще или их совокупностей, а также система общественных связей между ними. Эмпирическое многообразие занятий рассматривается экономической статистикой, экономикой труда, отраслевыми экономическими науками, демографией и т.д. Территориальное, в том числе международное, разделение труда описывается экономической географией. Для определения соотношения различных производственных функций с точки зрения их вещественного результата К. Маркс предпочитал употреблять термин «распределение труда».

В узком смысле разделение труда – это социальное разделение труда как человеческой деятельности в ее социальной сущности, являющееся в отличие от специализации исторически преходящим социальным отношением. Специализация труда есть разделение видов труда по предмету, которое непосредственно выражает прогресс производительных сил и способствует ему. Многообразие таких видов соответствует степени освоения природы человеком и растет вместе с его развитием. Однако в классовых формациях специализация осуществляется не как специализация целостных деятельностей, т. к. сама испытывает влияние социального разделение труда. Последнее расчленяет человеческую деятельность на такие частичные функции и операции, каждая из которых сама по себе уже не обладает характером деятельности и не выступает как способ воспроизводства человеком его социальных отношений, его культуры, его духовного богатства и самого себя как личности. Эти частичные функции лишены собственного смысла и логики; их необходимость выступает лишь как требования, предъявляемые к ним извне системой разделение труда. Таково разделение материального и духовного (умственного и физического), исполнительского и управляющего труда, функций практических и идеологических и т.п. Выражением социального разделение труда является выделение в качестве обособленных сфер материального производства, науки, искусства и т.д., а также расчленение их самих. Разделение труда исторически неизбежно вырастает до классового разделения.

Вследствие того, что члены общества стали специализироваться на производстве отдельных благ, в обществе появились профессии – отдельные виды деятельности, связанные с производством какого-либо блага [8].

Под разделением труда в организации понимается разграничение деятельности людей в процессе совместного труда.

Разделение труда предполагает специализацию отдельных исполнителей на выполнении определенной части совместной работы, которую невозможно осуществить без четкой согласованности действий отдельных работников или их групп.

Разделение труда характеризуется качественными и количественными признаками. Разделение труда по качественному признаку предполагает обособление видов работ по их сложности. Выполнение таких работ требует специальных знаний и практических навыков. Разделение труда по количественному признаку обеспечивает установление определенной пропорциональности между качественно различными видами труда. Совокупность этих признаков в значительной мере предопределяет организацию труда в целом.

Обеспечение рационального разделения труда на предприятии в рамках того или иного трудового коллектива (бригады, участка, цеха, предприятия) является одним из важных направлений совершенствования организации труда. От выбора форм разделения во многом зависят планировка и оснащение рабочих мест, их обслуживание, методы и приемы труда, его нормирование, оплата и обеспечение благоприятных производственных условий. Разделение труда на предприятии, в цехе обусловливает количественные и качественные пропорции между отдельными видами труда, подбор и расстановку рабочих в производственном процессе, их подготовку и повышение квалификации.

Правильно выбранные формы разделения труда и его кооперации позволяют обеспечить рациональную загрузку рабочих, четкую координацию и синхронность в их работе, сократить потери времени и простои оборудования. В конечном итоге, от форм разделения труда зависят величина трудовых затрат на единицу продукции и, следовательно, уровень производительности труда. В этом состоит экономическая сущность рационального разделения труда.

Вместе с тем велика роль социального аспекта научно обоснованного разделения труда. Правильный выбор форм разделения труда способствует повышению содержательности труда, что и обеспечивает удовлетворенность рабочих своей работой, развитие коллективизма и взаимозаменяемости, усиление ответственности за результаты коллективного труда, укрепление трудовой дисциплины [1].

На предприятиях различают следующие разновидности разделения труда: технологическое, функциональное, профессиональное и квалификационное.

Технологическое разделение труда предполагает обособление групп рабочих по признаку выполнения ими технологически однородных работ по отдельным фазам, видам работ и операциям (на машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях – литейные, кузнечные, механообработочные, сборочные и другие работы; на горнодобывающих предприятиях – горно-подготовительные и очистные работы; на предприятиях камвольного производства текстильной промышленности – трепальные, разрыхлительные, чесальные, ленточные, ровничные, прядильные, крутильные, мотальные, шлихтовальные, ткацкие и другие работы). В рамках технологического разделения труда применительно к отдельным видам работ, например сборочным, в зависимости от степени дробности трудовых процессов различают пооперационное, подетальное и предметное разделение труда.

Технологическое разделение труда во многом определяет функциональное, профессиональное и квалификационное разделение труда на предприятии. Оно позволяет установить потребность в рабочих по профессиям и специальностям, уровень специализации их труда.

Функциональное разделение труда различается по роли отдельных групп работников в производственном процессе. По этому признаку в первую очередь выделяют две большие группы рабочих – основных и обслуживающих (вспомогательных). Каждая из этих групп подразделяется на функциональные подгруппы (например, группа обслуживающих рабочих – на подгруппы занятых на ремонтных, наладочных, инструментальных, погрузочно-разгрузочных работах и т.д.).

Обеспечение на предприятиях правильного соотношения численности основных и вспомогательных рабочих на базе рационального функционального разделения их труда, значительное улучшение организации труда обслуживающих рабочих – важные резервы роста производительности труда в промышленности.

Профессиональное разделение труда осуществляется в зависимости от профессиональной специализации рабочих и предполагает выполнение на рабочем месте работ по той или иной профессии (специальности). Исходя из объемов каждого вида этих работ можно определить потребность в рабочих по профессиям для участка, цеха, производства, предприятия и объединения в целом.

Квалификационное разделение труда обусловливается различной сложностью, требующей определенного уровня знаний и опыта работников. Для каждой профессии устанавливается состав операций или работ различной степени сложности, которые группируются согласно присвоенным рабочим тарифным разрядам.

Процесс совершенствования разделения труда должен быть непрерывным, учитывающим постоянно изменяющиеся условия производства, способствующим достижению наилучших показателей производственной деятельности.

Разработке мероприятий по улучшению разделения труда обычно предшествует количественная оценка разделения труда. Для этого рассчитывается коэффициент разделения труда (Кр.т), рекомендуемый НИИ труда. Он характеризует степень специализации рабочих и рассчитывается с учетом затраченного ими времени на выполнение функций, соответствующих их квалификации и предусмотренных производственными заданиями, по формуле

Кр.т =1 – /tсм*np (1)

где – затраты времени на выполнение функций, не предусмотренных тарифно-квалификационным справочником для рабочих данной профессии, мин;

– затраты времени на выполнение функций, не предусмотренных технологической документацией, мин;

tсм – продолжительность смены, мин;

np – общая (списочная) численность рабочих на предприятии человек;

– суммарные потери рабочего времени по предприятию, связанные с простоями по техническим и организационным причинам, а также нарушениями трудовой дисциплины.

Из приведенной формулы видно, что чем меньше затраты времени на выполнение операции (работ), не предусмотренной тарифно-квалификационным справочником, нормировочной или технологической документацией, тем больше числовое значение коэффициента и, следовательно, тем рациональнее разделение труда при принятой его кооперации.

В условиях любого предприятия имеются возможности для выбора наиболее рациональных форм разделения труда. В каждом случае выбор должен осуществляться на основе всестороннего анализа специфики производства, характера выполняемых работ, требований к их качеству, степени загруженности работников и ряда других факторов.

В современных условиях повышение эффективности труда за счет совершенствования его разделения должно осуществляться на основе более широкого совмещения профессий, расширения сферы применения многостаночного (многоагрегатного) обслуживания, дальнейшего развития коллективной (бригадной) формы организации труда рабочих.

Поиск и внедрение новых форм разделения труда предполагают их обязательную экспериментальную проверку. Только на практике можно окончательно установить эффективность той или иной формы разделения труда, выявить как положительные, так и негативные ее стороны [3].

Основное направление совершенствования разделения труда – выбор наилучшего его варианта для каждого конкретного участка с учетом экономических, технико-технологических, психофизиологических и социальных требований.

Главным экономическим требованием к оптимальному разделению труда является обеспечение выпуска продукции в заданных объемах и высокого качества при наименьших трудовых, материальных и финансовых затратах.

Технико-технологические требования предусматривают выполнение каждого элемента работы соответствующим исполнителем на данном оборудовании в установленное рабочее время. Эти требования в решающей степени определяют технологическое, функциональное, профессиональное и квалификационное разделение труда.

Психофизиологические требования направлены на недопущение переутомления работников из-за больших физических нагрузок, нервного напряжения, обеднения содержания работы, монотонности или гиподинамии (недостаточной физической нагрузки), что нередко ведет к преждевременному утомлению и снижению производительности труда.

Социальные требования предполагают наличие в составе работ творческих элементов, повышение содержательности и привлекательности труда.

Этим требованиям, как правило, отвечает не единственное организационное решение, поэтому возникает необходимость выбора одного варианта разделения труда. Сложность данной задачи состоит в ее многоплановости, в выборе критериев определения границ, многовариантности способов разделения труда в различных типах предприятия.

Известно, что в результате разделения труда происходит специализация рабочих, которая, с одной стороны, обеспечивает снижение затрат труда, а с другой – может обеднить его содержание, привести к повышению монотонности (после известного предела) и снижению производительности. Повышение загрузки исполнителей не всегда означает увеличение времени производительной работы оборудования, возможна и обратная зависимость.

С установлением более напряженных норм времени необходимая численность исполнителей уменьшается, но увеличивается вероятность снижения качества работы. Обеспечение в составе выполняемых операций творческих элементов нередко связано с дополнительными затратами времени на единицу продукции, однако повышает содержательность и привлекательность работ, снижает текучесть кадров и т.д.

Выбор наиболее оптимального решения должен уравновесить действие различных факторов и обеспечить наиболее эффективное достижение производственной цели. Для этого иногда необходимо проведение специальных экспериментов и исследований с применением математических методов и вычислительной техники (для выбора наилучшего варианта). Однако экономический и социальный эффект этих работ должен значительно перекрывает затраты на их проведение.

Проектирование разделения труда на предприятиях путем принятия оптимальных организационных решений весьма эффективно и является одним из наиболее перспективных направлений совершенствования организации труда [9].

Разделение труда являются важнейшим факторам производства, в значительной мере определяющим формы организации труда.

2. Вертикальное и горизонтальное разделение труда и их влияние на деятельность организации

Перед любой организацией стоит задача формирования и развития структуры управления как средства целенаправленной координации усилий всех элементов, образующих эту организацию. Структура управления должна устанавливать четкую взаимосвязь различных видов деятельности внутри организации, подчинив их достижению определенных целей. Конечным результатом организационной системы является повышение эффективности производства. Простая сумма машин, сырья и людей – это ещё не организация. Предприятие может увеличить свою производительность, лишь улучшая способы комбинирования этих ресурсов. Каждая система должна быть структурирована для эффективного функционирования. Чтобы эффективно обеспечивать достижение установленных целей, необходимо понять структуру каждой выполняемой работы, всех подразделений и организации в целом. Перед любой организацией стоит задача формирования и развития структуры управления как средства целенаправленной координации усилий всех элементов, образующих эту организацию. Структура управления должна устанавливать четкую взаимосвязь различных видов деятельности внутри организации, подчинив их достижению определенных целей. Конечным результатом организационной системы является повышение эффективности производства. Простая сумма машин, сырья и людей – это ещё не организация. Предприятие может увеличить свою производительность, лишь улучшая способы комбинирования этих ресурсов. Каждая система должна быть структурирована для эффективного функционирования. Чтобы эффективно обеспечивать достижение установленных целей, необходимо понять структуру каждой выполняемой работы, всех подразделений и организации в целом.

В большинстве организаций структура оформлена таким образом, что каждое подразделение и, в свою очередь, каждый работник специализируется на определенных областях деятельности.

Рациональное разделение труда зависит как от абсолютного объема выполняемых работ, так и от необходимого уровня знаний отдельных работников в разных областях деятельности, их квалификации. При разработке организационной структуры одним из главных является вопрос о том, в какой степени следует осуществлять разделение труда, имея в виду преимущества специализации [6].

coolreferat.com

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — это… Что такое РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА?

- РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

- — функционально интегрированная система производственных ролей и специализаций внутри общества. В организационно-техническом аспекте Р.Т. соотносится с изменением его содержания как способа связи производителя со средствами производства, определяемого уровнем развития производительных сил. В социально-экономическом аспекте Р.Т. соотносится с изменением его характера как способа связи производителя со средствами производства, определяемого уровнем развития производственных (экономических) отношений. Р.Т. на его различные виды: физический и умственный, промышленный и сельскохозяйственный, квалифицированный и неквалифицированный, управленческий и исполнительский и др. — является основой деления общества на социальные группы занятых названными видами труда и отношения между группами в зависимости от их социального статуса и престижа.

Закономерность Р.Т. обусловлена исторически объективным процессом, создающим предпосылки экономического и социального развития общества. В античную эпоху, в условиях почти полного отрыва умственной деятельности от задач материального производства, существенной чертой Р.Т. была его кооперация, без которой труд рабов, оснащенный примитивными орудиями, не мог бы обеспечить выполнение титанических работ. В феодальную эпоху особенности Р.Т. связаны с характером феодальной собственности. В соответствии с двумя формами собственности (земельной — феодалов и корпоративной — ремесленников) все более резкие черты приобретало Р.Т. на сельскохозяйственный и ремесленный. Обособление торговли от производства вызвало появление особого слоя — купцов, сосредоточивших в своих руках все торговые связи. Возросшая потребность в товарах массового пользования (наряду с уникальными ремесленными изделиями) обусловила возникновение мануфактур, определяющих разделение труда внутри предприятия. В технико-организационном аспекте мануфактуры были необходимым историческим этапом становления организации производства в интересах повышения производительности труда. В социально-экономическом аспекте мануфактуры представляли собой особый метод производства относительно прибавочной стоимости, отражающий уровень развития экономических отношений в обществе.

В период раннего капитализма мануфактурное Р.Т. создало предпосылки для возникновения крупной промышленности. Приближение ко все большей синхронности операций положило начало стройной организации производства и непрерывности производственных процессов. На основе этих предпосылок осуществилась промышленная революция 18-19 вв., сущность которой состоит в грандиозном скачке уровня производительности общественного труда, осуществленном путем замены мануфактурного производства производством, основанным на применении системы машин. В середине 20 в. Р.Т. из эволюционного становится революционным, с превращением науки в необходимый компонент производства.

Первое проявление воздействия науки на Р.Т. внутри предприятия выразилось в том, что в системе машин Р.Т. стало определяться объективным производственным механизмом. Второе состоит в том, что машинное производство минимизировало необходимость прикрепления рабочих к пожизненному выполнению одних и тех же функций. Воплощаясь в системы машин, наука постоянно производит перевороты в техническом базисе производства, а тем самым и в функциях рабочих, требуя их переучивания. Третье проявление связано с главным направлением в изменении функций рабочих: внедрение в производство научных достижений изменяет пропорции в соотношении затрат умственного и физического труда (в индустриально развитых странах оно составляет 70:30). По мере развития данной закономерности Р.Т. становится главным фактором развития универсальной рабочей силы на рынке труда.

Г.Н. Соколова

Социология: Энциклопедия. — Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. 2003.

- РАЗВИТИЕ

- РАЗЛИЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА СУЖДЕНИЯ

Смотреть что такое «РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА» в других словарях:

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — Термин «Р. т.» употребляется в обществ. науках в неодинаковом значении. Обществ. Р. т. обозначает дифференциацию и сосуществование в обществе как целом различных социальных функций, видов деятельности, выполняемых определ. труппами людей… … Философская энциклопедия

Разделение труда — исторически сложившийся процесс обособления, видоизменения, закрепления отдельных видов трудовой деятельности, который протекает в общественных формах дифференциации и осуществления разнообразных видов трудовой деятельности. Различают: общее… … Википедия

Разделение труда — (division of labour) Систематическое (но не обязательно заранее спланированное или навязанное) разделение функций, задач или деятельности. Республике Платона (Plato) упоминается о функциональном разделение труда: философы определяют законы,… … Политология. Словарь.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, дифференциация, специализация трудовой деятельности, сосуществование различных ее видов. Общественное разделение труда дифференциация в обществе различных социальных функций, выполняемых определенными группами людей, и выделение … Современная энциклопедия

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — дифференциация, специализация трудовой деятельности, сосуществование различных ее видов. Общественное разделение труда дифференциация в обществе различных социальных функций, выполняемых определенными группами людей, и выделение в связи с этим… … Большой Энциклопедический словарь

Разделение труда — РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, дифференциация, специализация трудовой деятельности, сосуществование различных ее видов. Общественное разделение труда дифференциация в обществе различных социальных функций, выполняемых определенными группами людей, и выделение … Иллюстрированный энциклопедический словарь

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — (division of labour) Система, в соответствии с которой происходит специализация в процессе производства. Имеет два преимущества: во первых, рабочие специализируются на тех видах работ, в которых они имеют сравнительное преимущество (comparative… … Экономический словарь

Разделение Труда — (division of labour) Специализация рабочих в процессе производства (или любой другой экономической деятельности). Адам Смит (1723–1790) в своем труде Богатство народов охарактеризовал разделение труда как один из величайших вкладов в увеличение… … Словарь бизнес-терминов

Разделение труда — разделение трудовых функций между членами рабочего коллектива (звена, бригады) в соответствии с расчленением производственного процесса на составляющие процессы и операции. [Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

разделение труда — Разграничение деятельности людей в процессе совместного труда. [ГОСТ 19605 74] Тематики организация труда, производства … Справочник технического переводчика

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — англ. division of labour; нем. Arbeitsteilung. 1. Функционально интегрированная система производственных ролей и специализаций внутри общества. 2. По Э. Дюркгейму необходимое условие материального и интеллектуального развития общества; источник… … Энциклопедия социологии

sociology_encyclopedy.academic.ru

Что значит разделение труда — Значения слов

качественная дифференциация трудовой деятельности в процессе развития общества, приводящая к обособлению и сосуществованию различных её видов. Р. т. существует в разных формах, соответствующих уровню развития производительных сил и характеру производственных отношений. Проявлением Р. т. является обмен деятельностью. Существует Р. т. внутри общества и внутри предприятия. Эти два основных вида Р. т. взаимосвязаны и взаимообусловлены. Разделение общественного производства на его крупные роды (такие, как земледелие, промышленность и др.) К. Маркс называл общим Р. т., разделение этих родов производства на виды и подвиды (например, промышленности на отдельные отрасли) ≈ частным Р. т. и, наконец, Р. т. внутри предприятия ≈ единичным Р. т. Общее, частное и единичное Р. т. неотделимы от профессионального Р. т., специализации работников. Термин «Р. т.» употребляется также для обозначения специализации производства в пределах одной страны и между странами ≈ территориальное и международное Р. т. В общественной науке Р. т. получило различное толкование. Античные авторы (Исократ, Ксенофонт) подчёркивали положительное значение его для роста производительности труда. Платон видел в Р. т. основу для существования разных сословий, главную причину иерархического строения общества. Представители классической буржуазной политической экономии, особенно А. Смит (ему принадлежит сам термин «Р. т.»), отмечали, что Р. т. приводит к величайшему прогрессу в развитии производительных сил, и указывали в то же время, что оно превращает работника в ограниченное существо. У Ж. Ж. Руссо протест против превращения людей в односторонних индивидов как следствия Р. т. был одним из главных аргументов в его обличении цивилизации. Начало романтической критике капиталистического Р. т. положил Ф. Шиллер , который отмечал его глубокие противоречия и в то же время не видел пути для их устранения. В качестве идеала у него выступает «цельный и гармоничный человек» Древней Греции. Социалисты-утописты, признавая необходимость и пользу Р. т., вместе с тем искали пути ликвидации его вредных последствий для развития человека. А. Сен-Симон выдвинул задачу организации координированной системы труда, которая требует тесной связи частей и зависимости их от целого. Ш. Фурье для сохранения интереса к труду выдвинул идею перемены деятельности. С середины 19 в. для буржуазной общественной мысли характерна апология Р. т. О. Конт , Г. Спенсер отмечали благотворное значение Р. т. для общественного прогресса, а отрицательные последствия считали его необходимыми и естественными издержками либо относили их не к Р. т. самому по себе, а к искажающим внешним влияниям (Э. Дюркгейм ). В современной буржуазной социологии, с одной стороны, продолжается апология капиталистического Р. т., а с другой ≈ критика его, подчёркивание того факта, что Р. т. является одной из главных причин деперсонализации личности, превращения её в объект манипуляции промышленной системы капитализма, бюрократических организаций и государства, в безличный элемент «массового общества» . Однако буржуазно-либеральные критики капиталистического Р. т. (Э. Фромм, Д. Рисмен, У. Уайт, Ч. Р. Миллс, А. Тофлер, Ч. Рейх ≈ США) выдвигают наивно-утопические рецепты устранения пороков капиталистической системы. Подлинно научную оценку Р. т. дал марксизм-ленинизм. Он отмечает его историческую неизбежность и прогрессивность, указывает на противоречия антагонистического Р. т. в эксплуататорском обществе и раскрывает единственно правильные пути их устранения. На ранней ступени развития общества существовало естественное Р. т. ≈ по полу и возрасту. С усложнением орудий производства, с расширением форм воздействия людей на природу их труд стал качественно дифференцироваться и определённые его виды обособляться друг от друга. Это диктовалось очевидной целесообразностью, поскольку Р. т. вело к росту его производительности. В. И. Ленин писал: «Для того, чтобы повысилась производительность человеческого труда, направленного, например, на изготовление какой-нибудь частички всего продукта, необходимо, чтобы производство этой частички специализировалось, стало особым производством, имеющим дело с массовым продуктом и потому допускающим (и вызывающим) применение машин и т.п.». (Полное собрание соч., 5 изд., т. 1, с. 95). Отсюда Ленин делал вывод, что специализация общественного труда «… по самому существу своему, бесконечна ≈ точно так же, как и развитие техники» (там же). Производство немыслимо без сотрудничества, кооперации людей, порождающей определённое распределение деятельности. «Очевидно само собой, ≈ писал К. Маркс, ≈ что эта необходимость распределения общественного труда в определенных пропорциях никоим образом не может быть уничтожена определенной формой общественного производства, ≈ измениться может лишь форма ее проявления» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 32, с. 460≈46

. Формы распределения труда находят прямое выражение в Р. т., которое обусловливает и существов

xn--b1algemdcsb.xn--p1ai