Работы какого ученого заложили основы физиологии – Физиология высшей нервной деятельности — это… Что такое Физиология высшей нервной деятельности?

Сеченов И.М. и развитие физиологии

Сеченов И.М. и развитие физиологии

Содержание

1. Основная часть

1.1 Биография Ивана Михайловича Сеченова

1.2 Открытия и научные труды И.М. Сеченова

1.3 Влияние трудов И.М. Сеченова на последующее развитие физиологии

1.4 «Рефлексы головного мозга». Основной труд И.М. Сеченова

Заключение

Список используемых источников

Введение

Иван Михайлович Сеченов (1829-1905) — российский ученый и мыслитель-материалист, создатель физиологической школы, член-корреспондент (1869), почетный член (1904) Петербургской АН.

В классическом труде «Рефлексы головного мозга» (1866) Иван Сеченов обосновал рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности, показал, что в основе психических явлений лежат физиологические процессы, которые могут быть изучены объективными методами. Открыл явления центрального торможения, суммации в нервной системе, установил наличие ритмических биоэлектрических процессов в центральной нервной системе, обосновал значение процессов обмена веществ в осуществлении возбуждения.

Сеченов так же исследовал и обосновал дыхательную функцию крови. Создатель объективной теории поведения, заложил основы физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии. Труды Сеченова оказали большое влияние на развитие естествознания и теории познания.

Вклад этого ученого в науку метко охарактеризовал Иван Петрович Павлов, назвавший Сеченова «отцом русской физиологии». Действительно, с его именем физиология не только вошла в мировую науку, но и заняла в ней одно из ведущих мест.

Цель работы выявить вклад, внесенный в развитие физиологии человека и животных И.М. Сеченовым.

Задачами для достижения цели являются:

Ознакомиться с биографией И.М. Сеченова;

Рассмотреть работы в области физиологии И.М. Сеченова;

Оценить вклад И.М. Сеченова в физиологию человека и животных, как науку

Основная часть

.1 Биография Ивана Михайловича Сеченова

Родился 13 августа 1829 г. в селе Теплый Стан Симбирской губернии (ныне село Сеченово в Нижегородской области). Сын помещика и его бывшей крепостной.

Окончил в 1848 г. Главное инженерное училище в Петербурге. Проходил военную службу в Киеве, вышел в отставку в 1850 г. и через год поступил в Московский университет на медицинский факультет, который окончил с отличием в 1856 г. [1]

Во время стажировки в Германии сблизился с С. П. Боткиным, Д. И. Менделеевым, композитором А. П. Бородиным, художником А. А. Ивановым. Личность Сеченова оказала такое влияние на российскую художественную интеллигенцию того времени, что Н. Г. Чернышевский списывал с него своего Кирсанова в романе «Что делать?», а И. С. Тургенев — Базарова («Отцы и дети»).

В 1860 г. возвратился в Петербург, защитил диссертацию на степень доктора медицинских наук и возглавил кафедру в Медико-хирургической академии, а также лабораторию, где выполнялись исследования в области физиологии, токсикологии, фармакологии, клинической медицины.[2]

С 1876 по 1901 г. преподавал в Московском университете. Более 20 лет жизни Сеченов посвятил изучению газов и дыхательной функции крови, однако наиболее фундаментальными его работами являются исследования рефлексов головного мозга. Именно он открыл феномен центрального торможения, названный сеченовским торможением (1863 г.). Тогда же по предложению Н. А. Некрасова Сеченов написал для журнала «Современник» статью «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы», которую цензура не пропустила за «пропаганду материализма». Эта работа под названием «Рефлексы головного мозга» вышла в «Медицинском вестнике» (1866 г.).

В 90-х гг. Сеченов обратился к проблемам психофизиологии и теории познания. Курс лекций, прочитанный им в Московском университете, лёг в основу «Физиологии нервных центров» (1891 г.), где рассматривается широкий спектр нервных явлений — от бессознательных реакций у животных до высших форм восприятия у человека. Затем учёный начал исследования в новой области — физиологии труда.[3]

В 1895 г. он опубликовал работу «Физиологические критерии для установки длительности рабочего дня», где научно доказывалось, что продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов.[4]

В 1901 г. Сеченов вышел в отставку. Его имя присвоено 1-й Московской медицинской академии, Институту эволюционной физиологии и биохимии РАН. Академией наук учреждена премия имени Сеченова, присуждаемая раз в три года за выдающиеся исследования по физиологии.[5]

Умер 15 ноября 1905 г. в Москве.

.2 Открытия и научные труды И.М. Сеченова

Исследования и сочинения И.М. Сеченова были посвящены в основном терм проблемам: физиологии нервной системы, химизму дыхания и физиологическим основам психической деятельности. Своими работами И.М. Сеченов положил начало отечественной физиологии и создал школу русских физиологов, которая сыграла важную роль в развитии физиологии, психологии и медицины не только в России, но и во всем мире. Его работы по физиологии дыхания крови, газообмену, растворению газов в жидкостях и обмену энергии заложили основы будущей авиационной и космической физиологии.

Диссертация Сеченова стала первым в истории фундаментальным исследованием влияния алкоголя на организм. Необходимо обратить внимания на сформулированные в ней общефизиологические положения и выводы: во-первых, «все движения, носящие в физиологии название произвольных, суть в строгом смысле рефлективные»; во-вторых, «самый общий характер нормальной деятельности головного мозга ( поскольку она выражается движением) есть несоответствие между возбуждением и вызываемым им действием — движением»; И наконец, «рефлекторная деятельность головного мозга обширнее, чем спинного».[6]

Сеченов первый осуществил полное извлечение всех газов их крови и определил их количество ы сыворотке и эритроцитах. Особенно важные результаты получены И.М. Сеченовым при изучении роли эритроцитов в переносе и обмене углекислоты. Им впервые было показано, что углекислота находится в эритроцитах не только в состоянии физического растворения и в виде бикарбоната, но и в состоянии нестойкого химического соединения с гемоглобином. На этом основании И.М. Сеченов пришел к выводу, что эритроциты являются переносчиками кислорода от легких к тканям и углекислоты — от тканей к легким.

Вместе с Мечниковым Сеченов обнаружил тормозящие действие блуждающего нерва на сердце черепахи. Оказалось, что при сильном раздражении чувствительных нервов возникают активные двигательные рефлексы, которые вскоре сменяются полным угнетением рефлекторной деятельности. Эту закономерность крупнейший физиолог Н.Е. Введенский, ученик Сеченова, предложил назвать рефлексом Сеченова.

В чрезвычайно тонких опытах Сеченов производил у лягушек четыре разреза мозга и затем наблюдал, как изменяются рефлекторные движения под влиянием каждого их них. Опыты дали любопытные результаты: угнетение отраженной деятельности наблюдалось лишь после разрезов мозга непосредственно перед зрительными буграми и в них самих. Подводя итог первых опытов — с разрезами мозга, Сеченов высказал мысль о существовании в мозге центров, задерживающих отраженные движения: у лягушки они находятся в зрительных буграх.

Так началась вторая серия экспериментов, во время которых Сеченов производил химическое раздражение различных частей мозга лягушки поваренной солью. Выяснилось, что соль, приложенная к поперечному разрезу мозга в ромбическом пространстве, всегда вызывала столь же сильное угнетение отражательной деятельности, как и разрез мозга в этом месте. Угнетение, но не столь сильное наблюдалось и при раздражении поперечного разреза мозга позади зрительных бугров. Такие же результаты дало и электрическое раздражение поперечных разрезов мозга.

Итак, можно сделать выводы. Во-первых, у лягушки механизмы, задерживающие отраженные движения, лежат в зрительных буграх и продолговатом мозге. Во-вторых, механизмы эти следует рассматривать как нервные центры. В-третьих, один из физиологических путей возбуждения этих механизмов к деятельности представляют волокна чувствительных нервов.[7]

Эти эксперименты Сеченова увенчались открытием центрального торможения — особой физиологической функции головного мозга. Тормозной центр в таломической области получил название сеченовского центра.

Открытие процесса торможения было по заслугам оценено еще его современниками. А вот открытие, которое он так же сделал в ходе экспериментов с лягушкой, ретикулоспинальных влияний (влияний ретикулярной формации мозгового ствола на спинномозговые рефлексы) -получило широкое признание лишь начина с 40-ч годов XX века, после выяснения функции ретикулярной формации головного мозга.

К времени 1860-х годов относится еще одно открытие русского ученого. Он доказал, что нервные центры обладают способностью «суммировать чувствительные, поодиночке не действительные, раздражения до импульса, дающего движение, если эти раздражения достаточно часто следуют друг за другом». Явление суммации — важная характеристика нервной деятельности , впервые открытая И.М. Сеченовым в экспериментах на лягушках, было затем установлено и в опытах на других животных, позвоночных и беспозвоночных, и получило универсальное значение.[8]

Наблюдая за поведение и формированием ребенка, Сеченов показал, как врождённые рефлексы усложняются с возрастом, вступают в связи друг с другом и создают всю сложность человеческого поведения. Он описал, что все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения — рефлексы.

Сеченов говорил, что рефлекс лежит и в основе и памяти. Это означает, что все произвольные (сознательные) действия в строгом смысле отраженные, т.е. рефлекторные. Следовательно, умение группировать движения человек приобретает повторением соединяющихся рефлексов. В 1866г. Вышло руководство « Физиология нервных центров» , в котором Сеченов обобщил свой опыт.

Осенью 1889 г . В Московском университете ученый прочел курс лекций по физиологии, который стал основой обобщающего труда «Физиологии нервных центров» (1891 г.). В этой работе был осуществлен анализ различных нервных явлений — от бессознательных реакций у спинальных животных до высших форм восприятия у человека. В 1894г. Он публикует «Физиологические критерии для установки длины рабочего дня», а в 1901 г . — «Очерк рабочих движений человека».

И.М. Сеченов является одним из основоположников отечественной электрофизиологии. Его монография « О животном электричестве» (1862 г.) была первой работой по электрофизиологии в России.

С именем Сеченова связано создание первой в России физиологической научной школы, которая сформировалась и развивалась в Медико-хирургической академии, Новороссийском, Петербургском и Московском университетах. В медико-хирургической Академии Ивам Михайлович ввел в лекционную практику метод демонстрации эксперимента. Это способствовало тесной связи педагогического процесса с исследовательской работой и в значительной степени предопределило успех Сеченова на пути научной школы.

Открытия И.М.Сеченова неопровержимо доказали, что психическая деятельность, как и телесная, подчинена вполне определенным объективным законам, обусловлена естественными материальными причинами, а представляет собой проявление какой-то особой, независимой от тела от окружающих условий «души. Таким образом, был положен конец религиозно-идеалистическому обособлению психического от физического и заложены основы для научного материалистического понимания душевной жизни человека. И.М. Сеченов доказал, что первая причина всякого человеческого действия, поступка, коренится не во внутреннем мире человека, а вне его, в конкретных условиях его жизни и деятельности, и что без внешнего чувственного возбуждения никакая мысль невозможна. Этим И.М. Сеченов выступил против идеалистической теории «свободы воли», характерной для реакционного мировоззрения.

Последние годы жизни Сеченов отдал изучению физиологических основ режима труда и отдыха человека. Он обнаружил много интересного, а главное, установил, что сон и отдых — разные вещи, что восьмичасовой сон обязателен, что рабочий день должен быть восьмичасовым. Но как физиолог, анализируя работу сердца, он пришел к выводу, что рабочий день должен быть еще короче.

.3 Влияние трудов И.М. Сеченова на последующее развитие физиологии

Установив рефлекторную природу психической деятельности, Сеченов дал подробное толкование таких фундаментальных понятий психологии, как ощущения и восприятия, ассоциации, память, мышление, двигательные акты, развитие психики у детей. Впервые показал, что вся познавательная деятельность человека носит аналитико-синтетический характер психологического конгресса.

Опираясь на достижения физиологии органов чувств и исследования функций двигательного аппарата, Иван Михайлович подвергает критике агностицизм и развивает идеи о мышце, как органе достоверного познания пространственно-временных отношений вещей. Согласно Сеченову, чувственные сигналы, посылаемые работающей мышце, позволяют строить образы внешних предметов, а так же соотносить предметы между собой и тем самым служить телесной основой элементарных форм мышления.

Эти идеи о мышечной чувствительности стимулировали разработку современного учения о механизме чувственного восприятия, стали основой представления И.П.Павлова и его последователей о механизмах произвольных движений.

Огромной значение для развития отечественной нейрофизиологии имели такие работы И.М. Сеченова: «Физиология нервной системы) (1866) и особенно «Физиология нервных центров», в которых были обобщены и критически проанализированы как результаты собственных экспериментов, так и данные других исследований. Развиваемая в них идея о том, что регуляторная деятельность неровной системы осуществляется рефлекторно, надолго сделалась ведущей во всех исследованиях по физиологии центральной нервной системы.

И.М. Сеченов вооружил отечественную физиологию правильной методологией. Основным принципом Сеченова был последовательный материализм, стойкое убеждение, что в основе физиологических явлений лежит материальные физико-химические процессы. Второй принцип научной методологии И.М. Сеченова состоял в том, что изучение всех физиологических явлений должно осуществляться методом экспериментов. Электрофизиологические работы И.М. Сеченова способствовали распространению электрофизиологического метода для изучения физиологии нервов, мышц и нервной системы.[9]

.4 «Рефлексы головного мозга». Основной труд И.М. Сеченова

Весной 1862 г. Профессор Медико-хирургической академии Иван Михайлович Сеченов получил годовой отпуск и уехал за границу в Париж, где работал в лаборатории Клода Бернара. Здесь он делает открытие «центрального торможения рефлексов». И уже обдумывает основные положения будущего своего труда, получившего название «Рефлексы головного мозга».

Осень 1863 г . Сеченов выпускает статью по своей книге. Ученый отнес ее в «Современник». Первоначальное название статьи — «Попытка свести способы происхождения психических явлений на физиологические основы». В своем труде Сеченов утверждал, что вся разработанная психическая деятельность человека является ответом головного мозга на внешнее раздражение, причем концом любого психического акта будет сокращение тех или иных мышц.

Иван Михайлович был первым физиологом, который дерзнул начать изучение «душевной» деятельности теми же способами, какими изучалась деятельность «телесная», более того — первым, кто осмелился свести эту душевную деятельность к тем же законам, каким подчиняется телесная.

В редакции журнала «Современник» из-за цензурные соображений заглавие изменении: «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы». Однако это не помогло. Свет по делам книгопечатания запретил печатать в «Современнике» работу Сеченова.

Несмотря на попытку властей скрыть работу Сеченова от общества, она очень скоро стала достоянием широких кругов читателей. О новых идеях всюду говорили, новые идеи обсуждали. Прогрессивная и мыслящая интеллигенция России зачитывалась Сеченовым.

Но власти рассудили по-иному. Они были насмерть перепуганы. Как «Отъявленный материалист», «идеолог нигилистов», профессор, состоящий под тайным надзором полиции, издает книгу. И власти приняли самые срочные меры, чтобы помешать автору поступить в более обширный оборот свое сочинение».

Дело было передано в Петербургский окружной суд «с покорнейшей просьбой о судебном преследовании автора и издателя книги «Рефлексы головного мозга» и об уничтожении самой книги».

В вину автору было поставлено то, что « Рефлексы головного мозга» якобы ниспровергают понятия о добре и зле, разрушают моральные основы общества. «Дело» попадает в прокуратуру судебной палаты, которая вынуждена признать, что «упомянутые сочинение проф. Сеченова не заключает в себе мыслей, за распространение коих сочинитель мог быть подлежащим ответственности». В свою очередь и министр внутренних дел вынужден был судебной преследование прекратить. 31 августа 1867 г. Книга была освобождена из-под ареста и поступила в продажу.

Иван Михайлович Сеченов приобрел в правительственных кругах репутацию «отъявленного материалиста», идеолога сил, враждебных устоям государства. Именно эта репутация помещала избранию его в адъютанты Академии наук, препятствовала утверждению его профессором Новороссийского университета.

Заключение

Своими работами И. М. Сеченов положил начало отечественной физиологии и создал материалистическую школу русских физиологов, которая сыграла важную роль в развитии физиологии, психологии и медицины не только в России, но и во всем мире. К. А. Тимирязев и И. П. Павлов называли И. М. Сеченова «гордостью русской мысли» и «отцом русской физиологии». Перефразируя слова Ньютона, сказанные о Декарте, можно утверждать, что Сеченов — самый крупный физиолог, на плечах которого стоит Павлов. «Честь создания настоящей большой русской физиологической школы и честь создания направления, определяющего в значительной степени развитие мировой физиологии, принадлежит Ивану Михайловичу Сеченову», писал выдающийся советский физиолог, академик Л. А. Орбели.

Сегодня очевидно, что многие современные разделы физиологии — нейрофизиология, физиология труда, спорта и отдыха, физико-химические (молекулярные) и биофизические направления в физиологии, эволюционная физиология, физиология высшей нервной деятельности, кибернетика и др. — своими корнями уходят к открытиям Ивана Михайловича Сеченова. Его работы составили в физиологии целую эпоху.

Список используемых источников

Анохин П.К. «От Декарта до Павлова».-М. : Медгиз, 1945М.Б. Мирский «И.М. Сеченов. Люди Науки.»

Березовский В.А. Иван Михайлович Сеченов. Киев, 1984;

Иван Михайлович Сеченов. К 150-летию со дня рождения / Под ред. П.Г. Костюка, С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского. М., 1980.

Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.

Ярошевский М.Г. Иван Михайлович Сеченов (1829-1905). — Л.: Наука (Ленигр. отдел.), 1968

Батуев А.С. Высшая нервная деятельность. — М.: Высшая школа, 1991.

Батуев А.С., Соколова Л.В. К учению Сеченова о механизмах восприятия пространства.//Иван Михайлович Сеченов (К 150 летию со дня рождения) — М.:Наука, 1980.

Костюк П.Г. Сеченов и современная нейрофизиология.//Иван Михайлович Се-ченов (К 150 летию со дня рождения) — М.:Наука, 1980.

Черниговский В.Н. Проблема физиологии сенсорных систем в трудах Сеченова.//Иван Михайлович Сеченов (К 150 летию со дня рождения) — М.:Наука, 1980. сеченов физиология рефлекс

Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. — М.: Изд-во АН СССР, 1961.

diplomba.ru

История развития физиологии.

ФИЗИОЛОГИЯ, КАК НАУКА.

Физиология дословно – это учение о природе.

Физиология – это наука, изучающая процессы жизнедеятельности организма, составляющих его физиологических систем, отдельных органов, тканей, клеток и субклеточных структур, механизмы регуляции этих процессов, а так же действие факторов внешней среды на динамику жизненных процессов.

Первоначально представление о функциях организма складывались на основе работ ученых Древней Греции и Рима: Аристотеля, Гиппократа, Галена и других, а так же ученых Китая и Индии.

Физиология стала самостоятельной наукой в XVII веке, когда наряду с методами наблюдения за деятельностью организма началась разработка экспериментальных методов исследования. Этому способствовали работы Гарвея, изучающего механизмы кровообращения; Декарта, описывающего рефлекторный механизм.

В XIX-XX веках физиология интенсивно развивается. Так, исследования возбудимости тканей провели К. Бернард, Лапик. Значительный вклад внесли ученые: Людвиг, Дюбуа-Реймон, Гельмгольц, Пфлюгер, Бэлл, Пенгли, Ходжкин и отечественные ученые Овсяников, Ниславский, Цион, Пашутин, Введенский.

Отцом русской физиологи называют Ивана Михайловича Сеченова. Выдающееся значение имели его труды по изучению функций нервной системы (центральное или сеченовское торможение), дыхания, процессов утомления и другое. В своей работе «Рефлексы головного мозга» (1863г) он развил идею о рефлекторной природе процессов, происходящих в мозге, включая процессы мышления. Сеченов доказал детерминированность психики внешними условиями, т.е. ее зависимость от внешних факторов.

Экспериментальное обоснование положений Сеченова осуществил его ученик Иван Петрович Павлов. Он расширил и развил рефлекторную теорию, исследовал функции органов пищеварения, механизмы регуляции пищеварения, кровообращения, разработал новые подходы в проведении физиологического опыта «методы хронического опыта». За работы по пищеварению в 1904 году ему была присуждена Нобелевская премия. Павлов изучал основные процессы, протекающие в коре больших полушарий. Используя разработанный им метод условных рефлексов, он заложил основы науки о высшей нервной деятельности. В 1935 году на всемирном конгрессе физиологов И. П. Павлов был назван патриархом физиологов мира.

Цель, задачи, предмет физиологии.

Опыты на животных дают много сведений для понимания функционирования организма. Однако, физиологические процессы, протекающие в организме человека, имеют значительные отличия. Поэтому в общей физиологии выделяют специальную науку – физиологию человека. Предметом физиологии человека является здоровый человеческий организм.

Основные задачи:

Исследование механизмов функционирования клеток, тканей, органов, систем органов, организма в целом.

Выявление реакций организма и его систем на изменение внешней и внутренней среды, а так же исследование механизмов возникающих реакций.

Эксперимент и его роль.

Физиология – наука экспериментальная и ее основным методом является эксперимент.

Острый опыт или вивисекция («живосечение»). В его процессе под наркозом производят хирургическое вмешательство и исследуют функцию открытого или закрытого органа. После опыта выживания животного не добиваются. Длительность таких опытов – от нескольких минут до нескольких часов. Например, разрушение мозжечка у лягушки. Недостатками острого опыта являются малая продолжительность опыта, побочное влияние наркоза, кровопотери и последующая гибель животного.

Хронический опыт осуществляется путем проведения на подготовительном этапе оперативного вмешательства для доступа к органу, а после заживления приступают к исследованию. Например, наложение фистулы слюнного протока у собаки. Эти опыты имеют продолжительность до нескольких лет.

Иногда выделяют подострый опыт. Его длительность – недели, месяцы.

Эксперименты на человеке коренным образом отличаются от классических.

Большинство исследований проводят неинвазивным путем (ЭКГ, ЭЭГ).

Исследования, не наносящие вред здоровью испытуемого.

Клинические эксперименты – изучение функций органов и систем при их поражении или патологии в центрах их регуляции.

Регистрация физиологических функций проводится различными методами: простые наблюдения и графическая регистрация.

В 1847 году Людвиг предложил кимограф и ртутный манометр для регистрации кровяного давления. Это позволило свести к минимуму опытные ошибки и облегчить анализ полученных данных. Изобретение струнного гальванометра позволило зарегистрировать ЭКГ.

В настоящее время в физиологии большое значение имеет регистрация биоэлектрической активности тканей и органов и микроэлектронный метод. Механическую активность органов регистрируют с помощью механо-электрических преобразователей. Структуру и функцию внутренних органов изучают с помощью ультразвуковых волн, ядерно-магнитного резонанса, компьютерной томографии.

Все данные, полученные с помощью этих методик, поступают на электрические пишущие устройства и регистрируются на бумаге, фотопленке, в памяти компьютера и в дальнейшем анализируются.

studfiles.net

Значение наследия И.М.Сеченова для развития отечественной физиологии и гигиены труда

Ю. В. МОЙКИН, Н. Ю. ТАРАСЕНКО, Б. В. АНАНЬЕВ

ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ И. М. СЕЧЕНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА

В 1979 г, научная общественность нашей страны широко отметила 150-летие со дня рождения великого русского физиолога И. М. Сеченова. В 1980 г. исполняется 75 лет со дня его смерти. Иван Михайлович Сеченов является основоположником русской физиологии. Он заложил основы оригинального направления в науке — нервизма.

В богатейшем наследии «отца русской физиологии» И. М. Сеченова весьма большое и почетное место занимают работы, составившие теоретическую основу отечественной физиологии и гигиены труда, научное значение которых не исчерпано и на сегодняшний день. В последние годы жизни И. М. Сеченов, физиолог с. мировым именем, горячо берется за разработку таких вопросов, как физиологические механизмы и особенности использования рабочего аппарата человека, механизмы томления, рациональная организация труда и отдыха (длительность рабочего дня, необходимая продолжительность и характер отдыха и др.). Все перечисленное является теоретическими предпосылками проблем гигиены и физиологии труда в их самом широком смысле.

Большое внимание И. М. Сеченова — экспериментатора и теоретика — к этим вопросам далеко не случайно. Оно теснейшим образом связано с общественно-политическими взглядами и убеждениями передового ученого России.

И. М. Сеченов был не только современником Н. Г. Чернышевского, но и его другом, единомышленником, разделявшим передовые взгляды революционера-демократа; Глубоко сочувствующий движению передовой молодежи, народовольцам в 80-е годы, он чутко воспринял революционный подъем рабочего класса в России в конце 90-х годов прошлого века и начала настоящего столетия. Он ответил на этот подъем циклом научных работ и чтением лекций по физиологии на Пречистинских рабочих курсах. Многие из его работ имели не только большое научное значение, но и вполне определенную общественную направленность, обосновывая справедливость социальных требований рабочего класса.

В публичной лекции на тему «Физиологические основы продолжительности рабочего дня» (1897) И. М. Сеченов выступил горячим поборником и пропагандистом 8-часового рабочего дня с регламентацией часов работы и отдыха. Эта лекция позже (1901) вошла в книгу «Очерк рабочих движений человека» (X. С. Коштоянц). Указанная лекция открывала цикл работ И. М. Сеченова, посвященных вопросам физиологии труда, в котором, с одной стороны, отразилась общественная целеустремленность жизненного пути ученого-гражданина, а с другой — были заложены основы новых направлений в физиологии.

В таких его работах по физиологии труда, как «Очерк рабочих движений человека» (1903), «Участие нервной системы в рабочих движениях человека» (1902), «К вопросу о влиянии раздражения чувствующих нервов на мышечную работу человека» (1903), соответствующая глава «Автобиографических записок» (1907), рассматриваются теоретические аспекты возникновения утомления и меры его профилактики.

При изучении проблемы утомления, механизма его возникновения И. М. Сеченов впервые в истории мировой физиологии обосновал теорию центрально-нервного происхождения утомления. «Источник ощущения усталости,— писал И. М. Сеченов,— помещают обыкновенно в работающие мышцы; я же помещаю его при вышеописанном объяснении его исчезновения в центральную нервную систему».

Сформулированная теория центрально-нервного происхождения утомления получила дальнейшее развитие и обоснование в работах советских физиологов (М. И. Виноградов, В. В. Розенблат, Ю. В. Мойкин и др.). Успехи физиологии позволяют постепенно уточнять роль различных структур и отделов ЦНС в происхождении и осуществлении утомления. Однако, поскольку современные представления о центрально-нервной природе утомления базируются на тех же исходных установках, основоположником всех теорий центрально-нервного генезиса утомления следует считать И. М. Сеченова.

Центрально-нервная теория происхождения утомления не утратила своего значения и в настоящее время. В связи с научно-техническим прогрессом в народном хозяйстве значительно возросла роль различных видов умственного труда. Умственное утомление, как и наблюдаемое достаточно часто у работников умственного труда переутомление, является в основном центрально-нервным процессом. Изучение механизмов умственного утомления и переутомления с целью разработки радикальных мер профилактики умственного переутомления — одна из самых актуальнейших задач современной гигиены умственного труда.

Одновременно с этим следует указать, что научно-техническая революция не сняла вопроса о необходимости разработки радикальных мероприятий по профилактике неблагоприятных последствий утомления и перенапряжения нервно-мышечного аппарата работающих. Научно-технический прогресс существенно снизил роль тяжелого физического труда в народном хозяйстве, однако, привел к увеличению числа работающих, труд которых связан с выполнением значительного количества (десятки тысяч за смену) мелких локальных движений. В этих профессиях до сих пор еще регистрируются случаи профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Радикальные мероприятия по профилактике перенапряжения нервно-мышечной системы работающих при этих видах труда возможны только на основе тщательно разработанной теории, путь к построению которой указан, по нашему мнению, в трудах И. М. Сеченова.

Обоснованные в трудах И. М. Сеченова мероприятия по снижению степени утомления относятся как к рациональной организации рабочих движений, так и к оптимальной организации режима труда и отдыха работающих Глубоко изучив механизмы выполнения рабочих движений человека, И. М. Сеченов заложил основы рациональной организации трудовых действий работника. Это направление получило дальнейшее развитие в работах таких советских физиологов, как Н. А. Бернштейн, В. С. Фарфель, С. А. Косилов, К. С. Точилов и особенно М. И. Виноградов, который в 1958 г. четко сформулировал основные принципы рациональной организации рабочих движений.

Создание физиологических основ рационального выполнения рабочих движений и приемов как средства снижения утомительности труда работников является достаточно актуальной задачей современной физиологии труда. Это особенно важно для тех профессий, в которых количество рабочих движений за смену весьма велико и отмечаются случаи профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата работников.

Основы профилактики утомления и переутомления за счет рациональной организации труда и отдыха работников заложены в работе И. М. Сеченова «Влияние раздражения чувствующих нервов на мышечную работу человека». В ней И. М. Сеченов при изучении степени эффективности различных видов отдыха (полное бездействие, работа другой рукой) обратил внимание на более значительное повышение функциональных возможностей работающих мышц при включении в работу в период отдыха мышц другой руки или ног. Аналогичное стимулирующее влияние на работоспособность оказывало электрическое раздражение чувствительных нервов другой руки. И. М. Сеченов отмечал, что при переключении деятельности с одного вида на другой утомленные центры вновь «заряжаются» энергией. Он объяснял это явление тем, что во время активного отдыха раздражение рецепторов работающих мышц вызывает поток импульсов, способствующий более быстрому восстановлению утомленных нервных центров. Этот вывод имел принципиальное значение, так как указывал на прямую связь утомления с состоянием корковых отделов двигательного аппарата.

vunivere.ru

Физиология высшей нервной деятельности — это… Что такое Физиология высшей нервной деятельности?

Физиология высшей нервной деятельности (ВНД) является разделом физиологии, изучающим функции высшего отдела центральной нервной системы — коры больших полушарий головного мозга, посредством которой обеспечиваются сложнейшие отношения высокоразвитого организма с окружающей внешней средой.

Физиология ВНД изучает образование условных рефлексов, взаимодействие процессов возбуждения и торможения, протекающих в коре больших полушарий головного мозга. Физиология ВНД применяет экспериментальные методы исследования.

Физиология ВНД — это наука о деятельности ведущих отделов головного мозга.

Близкие науки

Известные учёные

История

Основоположником науки о высшей нервной деятельности, физиологии ВНД, является Иван Петрович Павлов. Основа была заложена им в 1917 году при написании лекций, прочитанных весной 1924 года в Военно-Медицинской академии. Впервые лекции были напечатаны в 1927 году под названием «Лекции о работе больших полушарий головного мозга». Развитие идей на основе новых экспериментальных данных описано И. П. Павловым в «Двадцатилетнем опыте объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных».

Работа И. П. Павлова опирается на труд Ивана Михайловича Сеченова, разработавшего учение о рефлексе (книга «Рефлексы головного мозга»). Идеи Сеченова при его жизни были практически применены Сергеем Петровичем Боткиным в медицине.

Иван Петрович Павлов, изучая условный рефлекс, сделал предположение, что этот процесс является основой формирования психических реакций всех живых организмов, включая процесс мышления человека современного вида. Как теперь выясняется, процесс мышления человека современного вида базируется не на одном, а на четырех видах условных рефлексов. Первый вид условных рефлексов это рефлексы на соотношение образов восприятия объектов действительности. Этот вид рефлексов определяет организацию жизнедеятельности основной массы живых организмов на Земле. Второй вид условных рефлексов это рефлексы на соотношение образов представления, ранее воспринимаемых индивидом объектов действительности. Соответствует уровню развития мозга высших обезьян. Третий вид условных рефлексов — рефлексы на соотношение обобщенных образов, рефлексы, формирующие пока еще не отраженный современной психологией мышления и соответствующий уровню развития мозга неандертальца, обобщенно-образный вид мышления. Четвертый вид — рефлексы на соотношение всех выше перечисленных образов, условно-рефлеторно связанных с условным обозначением соответствующего образа — словом. То есть это соответствующий уровню развития мозга человека современного вида условный рефлекс на соотношение понятий, или, что то же самое, понятийный вид мышления

Перспективы

В настоящее время изучением физиологии ВНД занимаются в России в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии наук в Москве и в Санкт-Петербурге.

Подготовка квалифицированных кадров осуществляется в Московском государственном университете (кафедра высшей нервной деятельности, биологический факультет) и Санкт-Петербургском государственном университете.

Литература

Скляров В. П. Физиология высшей нервной деятельности. — Изд-во: Львовский государственный университет, 1955. — 144 с.

Твердохлебов Г. А. Физиология мышления. «Объединенный научный журнал» № 21, 2006, Изд-во «Фонд правовых исследований».

dic.academic.ru

Глава 1 история развития физиологии пищеварения

Современный уровень представлений о физиологии пищеварения тесно связан с замечательными исследованиями великого русского ученого Ивана Петровича Павлова (1849—1936) и его школы, сыгравших выдающуюся роль в истории физиологии вообще и физиологии пищеварения в частности. Исследования И. П. Павлова стали отправным пунктом для создания объективного, строго научного метода изучения деятельности головного мозга, при помощи которого было разработано гениальное учение о высшей нервной деятельности. Они легли в основу современных знаний по физиологии и патологии пищеварения человека и животных, став поистине неисчерпаемой сокровищницей новых творческих дерзаний ученых.

Мыслители и врачи разных времен интересовались ходом пищеварительного процесса. Над ним задумывались философы Аристотель и Декарт, но размышления их носили отвлеченный характер и были чисто умозрительными. Нужно было опытным путем изучить и понять, как пища, поступившая в организм, подвергается перевариванию, превращаясь в конечном счете в клетки и ткани человека и животного. Нужно было узнать, как работают органы пищеварения и какие жидкости они выделяют в просвет желудочно-кишечного тракта, под влиянием которых происходит переваривание сложнейших пищевых веществ и усвоение их организмом. Эти и многие другие вопросы, связанные с процессом пищеварения, должны были привести к выводу о том, что для их выяснения единственно возможным является экспериментальный путь изучения.

В XVII в. Репе де Грааф изучал слюнную и панкреатическую секрецию у собаки, вводя в протоки околоушной и поджелудочной желез трубочки, однако полученные при этом данные мало обогатили физиологию.

В XVIII в. Спалланцани и Реомюр пытались получить желудочный сок, вводя в желудок привязанную на ниточке резиновую губку. Примитивность методики и неточность проводимого анализа не дали ясного и полного представления о секреторной функции желудка.

В начале XIX в. Пру обнаружил в желудочном содержимом наличие соляной кислоты, но не объяснил ее значения для желудочного пищеварения и роли в механизме регуляции деятельности органов пищеварения.

С 1825 по 1833 г. Бомон проводит наблюдения над желудочной секрецией у человека, имевшего после ранения свищ желудка. Полученные при помощи этих оригинальных но тому времени исследований данные были отрывочны и недостаточно достоверны. При проведении наблюдений Бомон не учитывал исходного функционального состояния железистого аппарата, не принимал во внимание роли влияний коры больших полушарий головного мозга в процессе возбуждения секреторных клеток и не дал точной характеристики количественного и качественного состава желудочного сока при действии тех или иных пищевых раздражителей. То же самое можно сказать и относительно исследований, проведенных позднее Бушем па человеке со свищом тонкой кишки и Рише — па человеке со свищом желудка.

Отсутствие хорошо разработанных экспериментальных методов исследования приводило в ряде случаен к использованию примитивных приемов наблюдения. Например, Тидеман и Гмелин, а впоследствии Браун с целью выяснения роли механического раздражения в процессе возбуждения желудочной секреции вводили в желудок животных мелкие камни и спустя несколько часов, убив животных, смотрели, имеется ли в желудке сок. Полученные данные были разноречивы и мало убедительны. Подобный прием применяли и. другие авторы. Так, Леуре и Лассажне давали собакам проглатывать кусочки губки и через 24 ч, убив животных, исследовали кишечное содержимое, выжатое из губок. Такие методы исследования вели к противоречивым результатам, а порой и к неверным взглядам на функцию пищеварительных желез.

На основании проведенных наблюдений Шульц пищеварительную функцию приписывал только слепой кишке, а Блондло, подробно описывая различные пищеварительные соки, отрицал какое-либо переваривающее действие кишечного и панкреатического соков на пищу. К отрицанию способности кишечного сока переваривать пищу (белок и крахмал) пришел на основании своих опытов и Функ.

В 1842 г. талантливый русский хирург В. А. Басов, наложив фистульную трубку на желудок собаки, впервые предложил новый метод исследования желудочной секреции. Собак с хронической фистулой желудка В. А. Басов и известный русский физиолог А.М.Фило-мафитский демонстрировали студентам во время лекций. Этот оперативный прием, безусловно, сыграл прогрессивную роль в развитии экспериментальной физиологии, но данные, полученные при опытах на животных, оперированных таким образом, отличались большой неточностью, так как деятельность желудочных желез определялась на основании анализа не чистого секрета, отделяемого клетками, а содержимого желудка, состоящего из смеси желудочного сока с пищевой массой.

В 1849 г. Барделебен впервые произвел на собаке операцию перерезки пищевода (эзофаготомию), но ни сам автор, ни последующие физиологи не использовали этот ценный оперативный прием для научно-исследовагельских целей.

Ряд исследователей (Флюранс, Гаубер, Колен, Эллен-бергер) применяли фистульный метод на разных сельскохозяйственных животных (коза, овца, корова), но полученные экспериментальные данные были отрывочными и неполными.

В 1852 г. тартуские физиологи Ф. Биддер и С. Шмидт описали психическое отделение желудочного сока у собак, не дав этому явлению объективного, строго научного толкования.

Таким образом, первые экспериментальные исследования по физиологии пищеварения имеют лишь исторический интерес. На основании полученных данных нельзя было построить стройного представления о работе пищеварительного аппарата, физиологической роли органов пищеварения и механизме регуляции их деятельности.

Лишь в XIX в. И. П. Павлов с сотрудниками приступил к систематическому изучению физиологии пищеварения. В Западной Европе в это время были широко распространены идеалистические философские взгляды Гегеля и Канта, порождавшие среди естествоиспытателей ненаучные, мистические представления. О состоянии теоретических наук того времени Ф. Энгельс писал: «Конечным результатом были господствующие теперь разброд и путаница в области теоретического мышления. Нельзя теперь взять в руки почти ни одной теоретической книги по естествознанию, не получив из чтения ее такого впечатления, что сами естествоиспытатели чувствуют, как сильно над ними господствует этот разброд к эта путаница, и что имеющая ныне хождение, с позволения сказать, философия не дает абсолютно никакого выхода». Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 368. Естественно, что такое состояние теоретических наук не могло не отразиться на методологических принципах и методических приемах физиологов, биологов, патологов и клиницистов.

В этот период времени, невзирая на то, что строение пищеварительной системы уже было достаточно полно описано анатомами, представления о работе отдельных пищеварительных желез и деятельности всего пищеварительного аппарата в целом были весьма скудными и отрывочными. Аналитический прием исследования был почти единственным при изучении сложнейших физиологических и патологических явлений. Организм представлялся как сумма отдельных клеток, функционирующих автономно, самостоятельно, вне связи со всем организмом. В физиологии и патологии господствовал вивисекционный метод исследования, т. е. изучение физиологических функций на вырезанных из организма органах и тканях (метод изолированных органов) или на организме, подвергнутом действию наркоза и травмирующих ткани хирургических манипуляций (метод острых опытов). Естественно, что такой методический прием не мог дать полного и исчерпывающего представления ни о функции изучаемого органа, ни о связи его с другими органами желудочно-кишечного тракта, ни тем более о физиологических механизмах, регулирующих деятельность органов и всей системы пищеварения в целостном, нормальном организме.

Физиология, по словам И. П. Павлова, «не имела дела со всей полнотой жизненной деятельности организма». Основанная на аналитических данных, она была, по его выражению, «отрывочной», «лоскутной».

Во второй половине XIX в. физиологи много работали над изучением деятельности слюнных желез у животных, но, пользуясь в наблюдениях методом острых опытов, сумели выяснить лишь некоторые стороны секреторного процесса без учета роли и значения высших отделов центральной нервной системы — коры головного мозга, а также функции слюнных желез при нормальных физиологических условиях в целостном организме. Р. Клеменциевич и Гейденгайн разработали на собаке операцию наложения изолированного маленького желудочка, перерезая при этом идущие к нему нервные веточки, выключали влияние нервных импульсов на деятельность секреторных клеток, в результате чего работа последних во время пищеварения не отражала полной картины пищеварительного процесса в большом желудке с неповрежденной ипнервацией. Тири, а затем Велла разработали операцию изоляции у животного отрезка кишечника с сохраненной иннервацией. На оперированных таким образом животных удалось выяснить некоторые пищеварительные свойства кишечного сока и условия, при которых происходит его выделение. Цепные данные о кишечном соке и его ферментативных свойствах были получены А. Доброславпным, В. В. Пашу-тиным и др. Однако, несмотря па большое число экспериментальных работ, во взглядах ученых относительно условий отделения кишечного сока и его физико-химических свойств существовали противоречия и путаница.

Ряд исследователей уделили внимание методам получения желчи и анализу качественного состава ее у животных, по при этом ими строго не соблюдались условия физиологического эксперимента, что, естественно, не дало каких-либо достоверных данных о механизмах регуляции желчеобразовательной и желчевыдели-тельной функций печени.

В 1895 г. Фремоп разработал па собаке операцию изоляции всего желудка, подобно тому как это производится с изоляцией кишки по Тири, однако этот способ имел некоторое значение лишь при анализе отдельных звеньев секреторного процесса.

Людвиг, Бернар, Бернштейн, Ландуа и Гейденгайн много работали над изучением функции поджелудочной железы у животных, применяя вивисекцию. Полученные экспериментальные данные были настолько противоречивы и неясны, что сами авторы с горечью и разочарованием вынуждены были заявить о том, что в результате изучения функции поджелудочной железы образовались горы трупов животных, а знания о деятельности этого органа почти не изменились.

Важные данные о физиологии поджелудочной железы были получены студентом Петербургского университета Н. Лебедевым, который впервые доказал, что симпатический нерв является секреторным первом поджелудочной железы.

Попытки некоторых физиологов перейти к изучению деятельности поджелудочной железы па животном в хроническом опыте путем вживления стеклянной или металлической трубки в проток железы не увенчались успехом, так как спустя несколько дней после операции трубки выпадали. Следовательно, стремления некоторых естествоиспытателей перейти от вивисекционного метода к методу хронических фистул не дали ощутимых результатов; полученные данные носили подчас случайный, бессистемный характер и в большинстве случаев не отражали истинной картины нормальной деятельности органов пищеварения.

Таким образом, физиологи, экспериментируя в подавляющем большинстве случаев в условиях острого опыта, занимались исследованием функции какого-либо одного органа. В своих поисках они, исходя из принципов аналитической физиологии, изучали деятельность пищеварительного аппарата не как целостной физиологической системы, тесно связанной со всем организмом, а как системы, состоящей из отдельных элементов, взаимно не связанных и работающих изолированно от деятельности всей системы и организма в целом. Их подход к изучению физиологических явлении был метафизичен и абстрактен. Такое положение было характерно не только для биологии и физиологии, по и для медицины начала XIX в.

Отсутствие специальных методов исследования функций пищеварительных органов у человека и скудность знаний по физиологии пищеварения не позволяли практическим врачам правильно оценивать работу пищеварительного аппарата при нормальных и особенно болезненных состояниях организма. Некоторым прогрессом в этом направлении явились работы Кусмауля, предложившего методику толстого желудочного зонда, и Лейбе, применившею эту методику для диагностики заболеваний желудка. Позднее Эвальд и Боас с целью анализа желудочной секреции у человека предложилииспользовать в клинической практике пробный завтрак. Однако методика толстого желудочного зонда страдала рядом существенных дефектов, среди которых особенно важными явились, во-первых, одномоментность взятия пробы желудочного содержимого, и, во-вторых, невозможность анализировать работу желудочных желез по абсолютным показателям секреции, так как полученный сок был смешан с введенным пробным завтраком. Цепные данные о моторике желудка были получены Уф-фельманом, который при помощи манометрографической методики записывал состояние тонуса и движения желудка у ребенка, имевшего желудочную фистулу.

И.

П. Павлов

И.

П. Павлов

Таким образом, физиология допавловского периода шла ощупью, накапливая отдельные данные, подчас извращенные и далекие от истины. Сложнейшие физиологические и биохимические процессы трактовались с метафизических позиций. Экспериментаторы не располагали хорошим и надежным методом исследования, у них отсутствовали система и последовательность наблюдения.

Приступая к изучению функций органов пищеварительной системы, И. П. Павлов и его сотрудники вначале воспользовались вивисекционным методом, широко распространенным в аналитической физиологии для решения вопросов физиологии и патологии. Однако вскоре же они убедились в том, «…что обыкновенное простое резание животного в остром опыте, как это выясняется теперь с каждым днем все более и более, заключает в себе большой источник ошибок, так как акт грубо: о на рушения организма сопровождается массою задерживающих влияний на функцию разных органов». Павлов И. П. Поли. собр. соч., т. II, кн. 2. М., 1951, с. 35.

В поисках НОВЫХ путей исследования И. П. Павлов разрабатывает новый метод — метод хронических фистул, дающий возможность изучать деятельность органов пищеварительного аппарата на целом, неповрежденном животном, при естественных условиях его существования. Это было завершением той замечательной идеи, которой руководствовался В.А, Басов при разработке операции наложения хронической фистулы желудка собаки. Метод хронических фистул явился в дальнейшем основой прогресса экспериментальной физиологии.

Широко применяя в физиологии новый метод изучения, И. П. Павлов и его сотрудники в эпоху развития аналитической физиологии создают повое, оригинальное направление в естествознании — синтетическую фпзио-логию основная идея которой — изучение функции органа в целостном организме, во взаимосвязи его с другими органами и системами. Задача анализа — возможно подробнее ознакомиться с какой-либо изолированной частью и определить отношение ее ко всем возможным явлениям природы. Цель же синтеза состоит в том, чтобы оценить значение каждого органа с истинной и жизненной стороны, указать его место в жизнедеятельности всего организма. Следовательно, синтетическая физиология предусматривает изучение функции каждого отдельного органа пищеварения в связи с функциями органов и всего организма в целом при нормальных физиологических условиях. Анализ физиологических явлений и их синтез не исключают друг друга, а взаимно связаны и представляют диалектическое единство. Таким образом, единство анализа и синтеза является основным принципом синтетической физиологии. Такой подход к изучению природы принципиально отличался от методов аналитической физиологии, расщепляющей организм на отдельные части и исследующей физиологические процессы в искусственно созданных условиях.

Основные принципы павловского метода изучения работы пищеварительных желез были точно и определенно сформулированы самим И. П. Павловым. «Нужно уметь,— говорил он,— достать реактив во всякое время (курсив наш — С. П., И. К.), иначе бы от нас могли ускользнуть важные моменты, в совершенно чистом виде, иначе мы не будем в состоянии знать изменение состава, нужно точно определять его количество, и, наконец, необходимо, чтобы пищеварительный канал правильно функционировал и животное было вполне здорово». Павлов И. П. Поли. собр. соч., т. II, кн 2. М., 1951, с. 22.

Несмотря на то что большинство органов пищеварения заложено глубоко в брюшной полости и доступ к ним затруднен, И. П. Павлов и его ученики с успехом претворяют в физиологическую практику эти принципиальные положения. При физиологической лаборатории создается специальная операционная, подобная операционной хирургических клиник, где с соблюдением всех условий асептики и антисептики производят сложнейшие операции па животных с тем, чтобы после их выздоровления свободно получать чистый секрет пищеварительных желез.

Для экспериментального изучения деятельности органов пищеварения в павловской лаборатории были разработаны и предложены многие методические приемы, в числе которых можно назвать такие, как наложение постоянных фистул протоков слюнных желез, наложение фистулы желудка в сочетании с эзофаготомией (фистулой пищевода), образование изолированного маленького желудочка с сохраненной иннервацией, наложение фистул общего желчного протока и протока поджелудочной железы, изоляция различных отделов кишечника. Сущность большинства этих операций состоит в том, что из стенки пищеварительного тракта иссекаются отдельные участки с местом впадения протоков той или иной пищеварительной железы и эти участки затем вживляются в рану. Это дает возможность после выздоровления животного получить чистый секрет из открывающихся наружу протоков пищеварительных желез. Особенно следует отметить операции гастроэзофа-готомии и образования маленького желудочка. Благодаря сочетанию эзофаготомии с наложением фистулы желудка по Басову, И. П. Павловым и Е. О. Шумовой-Симаповской был поставлен знаменитый опыт «мнимого кормления», который до сих пор является самым демонстративным и оригинальным опытом экспериментальной физиологии. Па основании проведенных исследований было показано, что акт еды является сильнейшим возбудителем желудочных желез и блуждающие нервы являются секреторными нервами желудка.

М аленький

желудочек по Павлову широко вошел в

обиход всех физиологических лабораторий

мира. При помощи изолированного желудочка

экспериментатор мог наблюдать, как в

зеркале, всю поразительную картину

секреторного процесса в большом желудке

во время пищеварения.

аленький

желудочек по Павлову широко вошел в

обиход всех физиологических лабораторий

мира. При помощи изолированного желудочка

экспериментатор мог наблюдать, как в

зеркале, всю поразительную картину

секреторного процесса в большом желудке

во время пищеварения.

Разработка новых методических приемов исследования потребовала от И. П. Павлова и его сотрудников много времени и энергии. Так, например, в течение четырех лет Павлов добивался получить животное с хронической фистулой протока поджелудочной железы, и только в 1879 г. после 50 неудачных операций это, наконец, ему удалось.

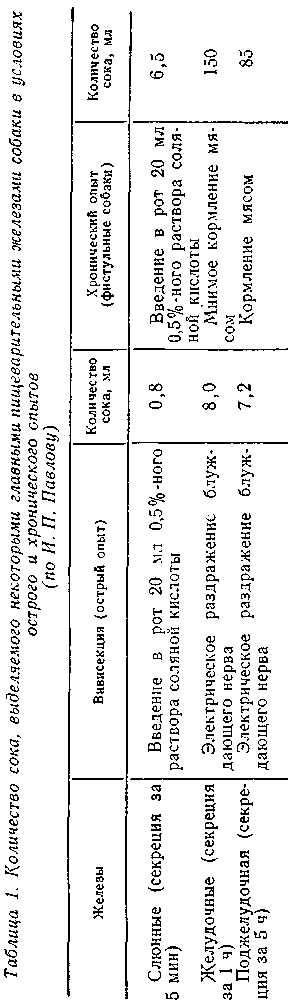

О преимуществе метода хронических фистул перед вивисекционным методом можно судить по результатам исследования работы некоторых пищеварительных желез в условиях хронического и острого опытов на собаках (табл. 1).

Свыше 25 лет И. П. Павлов с сотрудниками занимался изучением вопросов физиологии и патологии пищеварения. Результатом этой напряженной работы явились многочисленные диссертационные работы сотрудников павловской лаборатории и два фундаментальных труда самого И. П. Павлова: «Лекции о работе главных пищеварительных желез» (1897), «Физиологическая хирургия пищеварительного тракта» (1902), сыгравших важную роль в развитии всей мировой физиологии и клиники заболеваний органов пищеварения. Этими трудами была заложена основа современного понимания физиологии пищеварения. На основании огромного количества фактов, полученных в павловской лаборатории, было создано повое представление о ходе и последовательности пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта; зависимости секреторной реакции пищеварительных желез от сорта пищи, количестве и качестве отделяемого секрета на тот или иной сорт пищи; развитии ферментативных процессов во время пищеварения; приспособлении железистых клеток к длительному качественно различному питанию; характере секреции слюны, желудочного сока, желчи, поджелудочного сока и кишечных соков при действии различных раздражителей; взаимосвязи между отдельными органами пищеварительной системы; двигательной функции желудочно-кишечного тракта, о связи последней с секреторными процессами.

Полученный экспериментальный материал дал не только точную характеристику работы пищеварительного аппарата, но и позволил выяснить основные физиологические механизмы, регулирующие деятельность как отдельных пищеварительных желез, так и всего пищеварительного аппарата в целостном организме, причем была установлена исключительная роль центральных иннервационных механизмов в этом процессе.

Так, со всей отчетливостью и точностью было показано, что при отсутствии соответствующих раздражителей пищеварительные железы (слюнные, желудочные) находятся в состоянии относительного покоя и не выделяют секрета; деятельность желез начинается с момента начала приема пищи или, если последняя действует га животное своим видом и запахом, па расстоянии.

В результате многочисленных наблюдений И. П. Павлов выдвигает и экспериментально обосновывает повое оригинальное учение о пищевом центре, согласно которому регуляция двигательных и секреторных процессов, протекающих во время пищеварения, осуществляется при помощи коры больших полушарии и подкорковых ганглиев.

Основной идеей всех экспериментальных исследований И. П. Павлова и его школы является идея «нервизма», т. е. идея о главенствующей роли нервной системы в регуляции деятельности органов и систем организма. Она пронизывает все исследования великого ученого в области физиологии пищеварения, начиная с одной из его первых экспериментальных работ, посвященной нервной регуляции деятельности поджелудочной железы, и кончая классическим трудом «Лекции о работе главных пищеварительных желез», принесшим И. П. Павлову мировую известность. Идея «нервизма» легла в основу павловских принципов целостности организма и взаимодействия организма с внешней средой. Стало вполне очевидным, что нервная система связывает, во-первых, многочисленные части организма между собой и, во-вторых, организм как сложнейшую систему — с внешней средой.

Значение павловских трудов по физиологии пищеварения исключительно велико. За выдающиеся исследования в этой области И. П. Павлову в 1904 г. была присуждена высшая мировая награда — Нобелевская премия.

Труды И. П. Павлова и его школы открыли новые пути исследования в физиологии и клинике. Советские ученые, творчески разрабатывая основные принципы павловского учения, добились крупнейших достижений, выдвинувших советскую науку о пищеварении на первое место в мире.

Методологический подход павловской школы к изучению функций органов пищеварения и новое представление о работе пищеварительного аппарата направили совершенно по иному пути развитие клинической мысли и явились решающим фактором в создании новых клинических методов исследования. Воспитанные на замечательных идеях павловского учения, клиницисты стали шире подходить к оценке симптомов заболевании желудочно-кишечного тракта, изменив и уточнив диагностику и лечение и заново перестроив диететику, т. с. учение о питании здорового и больного человека.

И. П. Павлов считал, что конечная и основная задача физиологии — изучить физиологические механизмы, регулирующие деятельность органов и систем всего организма, понять всю сложность динамики жизненных процессов и на основе этого построить правильный и рациональный режим питания, труда и отдыха.

В настоящее время павловская физиология глубоко внедряется в теорию и практику советской медицины, освещая дальнейшие пути развития клинической мысли и обогащая клинические методы исследования и подход к больному новыми, павловскими принципами. Основы этой тесной связи физиологии и клиники были заложены творческим содружеством двух выдающихся русских ученых И. П. Павлова и С. П. Боткина, объединивших большие творческие коллективы физиологов и клиницистов.

Зарождение физиологического направления в медицине не явилось случайным эпизодом в истории отечественной медицины. Созданию этого направления, его идейному формированию и успешному развитию в значительной мере способствовали передовые идеи замечательных представителей русской науки 60-х годов прошлого столетия Н. Г. Чернышевского, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, II. Л. Добролюбова и Д. И. Писарева. Страстная пропаганда естественных паук этими выдающимися прогрессивными деятелями высоко подняла в умах передовой русской интеллигенции того времени роль и значение естествознания как в формировании правильного материалистического миросозерцания, так И в использовании этих знаний для практических целей в жизни народа. На основе этих идей выросли и сформировались такие крупнейшие деятели русской и мировой науки, как Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов, П. И. Мечников, Д. И. Менделеев, К. Л. Тимирязев и целая плеяда других выдающихся русских ученых. Эти идеи оказали огромное влияние и на формирование взглядов И. П. Павлова и С. П. Боткина.

Исключительно большое значение в формировании и развитии взглядов Павлова, идеи «нервизма» имели труды выдающегося русского физиолога И. М. Сеченова.

Даже после того как И. П. Павлов стал изучат!) высшую нервную деятельность, многие его ученики и последователи продолжали исследования пищеварения у животных и человека. Особенно плодотворными явились работы в этой области выдающихся представителен павловской школы Л. А. Орбелп, К. М. Быкова, П. П. Разепкова, Г. В. Фольборта, В. В. Савнча, Г П. Зеленого и многих других.

Трудно перечне,пить все то, чем обогатилась физиология пищеварения за истекшие 60 лет. Для исследования многообразных функций пищеварительной системы разработаны и внедрены новые методические приемы. Творческое использование их позволило глубже проникнуть в интимные механизмы деятельности пищеварительных желез, гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта, процессы всасывания и т. д. Значительно полнее стало представление о механизме регуляции деятельности пищеварительной системы и ее взаимоотношений с другими функциональными системами организма.

В изучении процессов, протекающих в пищеварительном аппарате человека и животных, наряду с павловскими классическими методами исследования все большую популярность стали завоевывать другие методы, в частности элсктрофизиологичеекпй. Это и попятно, если учесть, что электрические параметры живой клетки бесспорно могут отражать определенные физико-химические сдвиги, происходящие при ее жизнедеятельности. Как известно, переход клетки от состояния относительного покоя к деятельному всегда сопровождается изменением соответствующих величин электрических потенциалов. В. Ю. Чаговец впервые сумел соединить электрофизиологический метод с Павловским приемом изучения функций органов пищеварения. В работах В. Ю. Чаговца и его последователей было установлено, что с помощью метода электрогастрографии (отведения тока от поверхности слизистой оболочки желудка) можно с успехом проследить функциональное состояние желудка. Однако сложность исследования состоит в том, что деятельность секреторных элементов желудка взаимосвязана с его моторными явлениями. И тем не менее в последние десятилетия изучение связи тех и других стало вполне осуществимым. Получены новые экспериментальные факты о характере электрических потенциалов, регистрируемых непосредственно с самих мы печных элементов желудка, и их изменениях при рефлекторном возбуждении деятельности желудочных желез (Bozler, 1962; М. А. Собакип, 1956; П. Г. Богач, 1970; П. К. Климов, 1974, и др.).

Используя электрофизиологический метод, ряду исследователей (В. Е. Делов, В. Н. Черниговский, Л. Д. Ноздрачсв, И. А. Булыгип, Л. В. Итипа, И. А. Алешин и др.) представилась возможность охарактеризовать афферентные процессы в нервных путях желудка и кишечника, произвести их анализ, установить особенности течения в зависимости от функционального состояния органов брюшной и тазовой полостей.

В последние десятилетия электронно-микроскопическими исследованиями выяснена ультраструктура железистых клеток (К. А. Зуфаров и др.), синтезирующих слизистый, белковый секреты. Изучается синтез, транспорт и формирование мукопротеидных и гликопроте-идных секретов.

Оригинальное направление в исследовании деятель-кости органов пищеварения, связанное с именем Г. В. Фольборта, получило дальнейшее развитие в работах Я- П. Склярова с сотрудниками. На примере желудочных желез изучено острое и хроническое перенапряжение секреторного аппарата желудка, а также восстановление работоспособности желудочных желез. Ему принадлежит выяснение особенностей нервных и нервно-химических влияний при измененной работоспособности железистых клеток, а также намечены пути ускоренного восстановления работоспособности главных пищеварительных желез.

Ценные сведения получены о динамике желудочной секреции, составе желудочного сока, содержании и распределении в нем основных субстратов, ферментов и ионов. Исследования в этом направлении выполнены Л. Г. Хрипковой с сотрудниками на высоком методическом уровне с использованием методов функциональной гистохимии и других современных биохимических и морфологических методов. Полученные результаты имеют немаловажное значение для понимания механизма образования желудочного сока как в целом, так и отдельных его компонентов.

Обычно секреторная деятельность желудка у человека изучалась в период бодрствования, в последнее время она начала изучаться и в период сна. При этом выяснилось, что во время сна происходит уменьшение объема желудочной и гепато-панкреатико-дуоденалыюй секреции, связанное с развитием в центральной нервной системе сонного торможения, распространяющегося по коре головного мозга и спускающегося на нижележащие центры (Ф. И. Комаров). Результаты этих исследований оказались весьма полезными для клиники.

В настоящее время особенности секреторной функции желудка у людей разного возраста выяснены недостаточно, но тем не менее данные, полученные рядом исследователей (Б. И. Марциповский, Ю. Н. Успенский, Оно Дзенъити, Кренц Фикри и др.), свидетельствуют о том, что у здоровых лиц пожилого возраста при старении происходят функциональные нарушения деятельности пищеварительной системы, в частности снижение кислотности желудочного сока, понижение секреторной реакции желудка как на рефлекторные раздражители, так и гуморально-химические. Возникающие функциональные изменения со стороны органов пищеварения зависят не только и не столько от возраста людей, сколько от возрастных особенностей функционального состояния организма в целом (Б. И. Марциповский). Другие же авторы, не отрицая такую возможность, считают, что в процессе старения происходит вовлечение пищеварительного аппарата и в нем развиваются не только функциональные, но и морфологические изменения (Ю. Н. Успенский и др.).

Работы ряда ученых были посвящены исследованию сезонных колебаний секреции желудочного сока. Эксперименты, проведенные на собаках, выявили зависимость характера желудочной секреции от сезонов года. Так, И. И. Марков обнаружил, что интенсивность сокоотделения у собак увеличивается весной и осенью и снижается летом. Переваривающая сила желудочного сока повышается летом и зимой и понижается весной и осенью. Р. О. Файтельберг, М. М. Стамбольский и Н. И. Гуска более полно проанализировали сезонные сдвиги в работе желудка у собак, исследуя объем секреции желудочного сока, его кислотность, переваривающую силу, содержание в соке гастромукопротеидов.

Еще И. П. Павлова интересовал вопрос о зависимости функций органов пищеварения (в частности, поджелудочной железы) от кровоснабжения их. В последующие годы изучению этого вопроса было посвящено немало исследований, позволивших выяснить соотношение секреторной и сосудистой реакций пищеварительных желез при виде и запахе пищи, акте еды, в период разгара пищеварительного процесса и после его окончания, восстановления внепищеварителыгого уровня. Не остались без внимания и вопросы регуляции кровоснабжения пищеварительных желез. Исследованиями И.Т.Курцина с сотрудниками получен обширный материал о роли нервной системы в регуляции кровоснабжения слюнных, желудочных и кишечных желез, а также поджелудочной железы. Результаты экспериментального изучения кровоснабжения главных пищеварительных желез имеют определенное клиническое значение, так как позволяют учитывать роль сосудистого фактора в этиологии и патогенезе болезней органов пищеварения.

В одну из наиболее актуальных проблем гастроэнтерологии внесено много новых экспериментальных фактов. В частности, более обстоятельно выяснено долевое участие в кишечном пищеварении внутриполостного и пристеночного или мембранного пищеварения. Внутрипо-лостное пищеварение, его значение и механизмы подвергнуты всестороннему анализу как за рубежом, так и в нашей стране (Г. К. Шлыгин, 1967). Что же касается мембранного пищеварения, то, не отрицая роли зарубежных ученых в изучении этого вопроса, тем не менее важно подчеркнуть наиболее крупный вклад в разработку его А.М.Уголева (1967) с сотрудниками и последователями. Он определил не только основные типы пищеварения, но и объяснил, почему они сохранились и развивались в процессе эволюции животного мира. Им показана роль пристеночного пищеварения в деятельности пищеварительного тракта млекопитающих, дана характеристика этого типа пищеварения. Особый интерес представляют сведения о физико-химических и структурных аспектах пристеночного пищеварения. Работы А.М.Уголева получили широкую известность и признание как в нашей стране, так и далеко за ее пределами.

Пищевое поведение человека и животных — одна из сложных общебиологпческих проблем. Исследованиями последних десятилетий во многом выяснены физиологические механизмы пищевого поведения (П.К. Анохин, А.М. Уголев, П. Г. Богач, А.П.Бакурадзе, A.В.Асатиани, К.В.Судаков, В.Н.Черниговский, B.Г.Кассиль и др.).

Интенсивно изучается периодическая деятельность пищеварительных органов. В настоящее время дана довольно полная общая характеристика этой деятельности, выяснено функциональное состояние пищеварительного тракта в различные фазы периодического цикла, изменения в других функциональных системах организма, связь периодики с изменениями в обмене веществ.

Значительно продвинулось исследование регуляции периодики, роли периной системы и гуморальных факторов (П.Г.Богач, И.И.Лебедев, К.В.Судаков, И.П.Салмни, А.И.Бакурадзе, А.И.Мордовцев и др.).

В двадцатые годы нашего столетия стали интенсивно разрабатываться вопросы регуляции желчевыделительной системы. В ряде европейских стран развивали теорию нервной регуляции желчевыделптелыюй системы. В этот период в США был открыт специфический гормон холецистокинин и было дано обоснование его участия в регуляции сократительной деятельности желчного пузыря (Айви с соавторами). В 30-е годы в трудах сотрудников К- М. Быкова (А. В. Риккль, С. М. Горшкова, И.Т.Курцин, В. Г. Прокопенко и др.) был накоплен обширный материал по нервной регуляции желчевыделптелыюй системы и зависимости ее функционального состояния от деятельности высших отделов центральной нервной системы. Французскими хирургами получены ценные факты, показывающие значение давления в различных отделах желчевыделительной системы для направления движения желчи. Работы шведских ученых во многом способствовали решению ряда вопросов гормональной регуляции тонуса сфинктера Одди и желчного пузыря. Исследования С. М. Горшковой, Ю. Л. Петровского, Е. Ф. Ларина, А. Н. Бакурад-зе, Н. П. Скакун и других позволили расширить ранее существовавшее представление о секреции желчи, ее физико-химическом составе и свойствах, двигательной функции желчевыделителыюй системы и механизма ее регуляции.

Следует подчеркнуть практическую важность для клиники работ, выполненных И.Т.Курциным, Л.Д.Линденбратеном, Л.Я.Губергрицем, И.Б.Шулутко и др.

С большим успехом при изучении механизмов регуляции функций желчевыделительной системы были использованы П. К. Климовым методики рентгенографии и рентгеноскопии, выполненные на современном уровне. Получены новые факты, свидетельствующие о непрерывной работе сфинктера Одди вне пищеварения и прерывистости желчевыделения во время пищеварения. Установлено, что печеночная желчь поступает в желчный пузырь и в период пищеварения. При исследовании механизмов было показано, что на двигательную активность желчного пузыря в процессе наполнения желчевыделительной системы оказываются эфферентные влияния со стороны различных участков коры головного мозга и подкорковых областей мозга. В регуляции принимают участие оба отдела вегетативной нервной системы. С помощью различных фармакологических веществ, а также гормонов получен ряд новых данных о нервно-гуморальном звене регуляции желче-выделительного аппарата.

Роль коры головного мозга в регуляции деятельности пищеварительной системы изучалась в течение длительного времени очень интенсивно (К- М. Быков, В. Н. Черниговский, И.Т.Курцин, М. А. Усиевич и Др.), в результате чего стало особенно понятным ее значение в механизмах приспособительных реакций органов пищеварения к различным внешним и внутренним факторам, выяснению роли важного отдела центральной нервной системы — гипоталамуса — незаслуженно было уделено меньшее внимание. Однако в последние десятилетия интерес к этой важной проблеме значительно возрос. В нашей стране наиболее разносторонние исследования роли гипоталамуса в механизме регуляции пищеварительной системы осуществлены П. Г. Богачем, А. Н. Бакурадзе и др.

studfiles.net

ветеринарная физиология — КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИОЛОГИИ

1.4. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИОЛОГИИ

История развития физиологии, как и других биологических наук, берет свое начало в глубокой древности. Человек всегда интересовался строением и функциями организма, первые сведения об этом были обобщены и изложены в сочинениях «отца медицины» Гиппократа. Строение органов пищеварения, кровеносных сосудов описал древне–римский врач анатом Гален (II век н.э.). Важную роль в изучении благотворного влияния гигиенических факторов (питания, солнечного света, воздуха) и нервной системы на организм человека сыграл ученый (XI век н.э.) Абу–Али–Ибн–Сина (Авиценна).

Основоположником экспериментальной физиологии и эмбриологии считается английский анатом и физиолог В. Гарвей (1578–1657), который предложил методику исследований путем рассечения тканей (вивисекцию). Это позволило сделать важные открытия в функциях сердечно-сосудистой системы. На основании своих многочисленных наблюдений Гарвей дал обоснованное представление о кровообращении. Именно он впервые высказал мысль, что «все живое происходит из яйца».

В дальнейшем учение о кровообращении было существенно дополнено итальянским биологом и врачом М. Мальпиги, который в 1966 г. открыл наличие капилляров.

Основоположником экспериментальной физиологии в России является профессор Московского университета А.М. Филомафитский (1807–1849), автор первого учебника по физиологии.

Внедрение рассечения тканей послужило мощным толчком для изучения различных функций организма. Первые, хотя во многом и упрощенные, представления о рефлексе были сформулированы Р. Декартом (1596–1650), а в последствии развиты чешским ученым Георгом Прохаско, который ввел в науку термин «рефлекс».

Французский ученый Ф. Можанди (1785–1855) обнаружил в нервных стволах раздельное наличие чувствительных и двигательных нервных волокон, что позволило лучше представить нервные пути регуляции функций органов и систем организма. Немецкий естествоиспытатель И. Мюллер — автор трудов по физиологии ЦНС, органов чувств (зрения, слуха), некоторых желез внутренней секреции.

В 1771 г. итальянский физик и анатом Л. Гольвани выявил возникновение в мышцах электрических токов. Эти исследования продолжили ученики Мюллера — немецкие физиологи Дюбуа–Реймон (1818–1896), Гельмгольц (1821–1894).

Советские физиологи В.Ю. Чаговец (1873–1941) и А.Ф. Самойлов (1867–1930) впервые высказали мысль о химическом механизме передачи возбуждения в синапсах и что в основе возникновения токов в тканях лежит изменение проницаемости клеточных мембран для разных ионов. В 40–50-х годах ХХ ст. эта идея послужила основанием для выдающегося обоснования мембранной теории возникновения биоэлектрических потенциалов в тканях (А. Ходжкин, А.Ф. Хаксли и Б. Катц).

Значительный интерес представляют работы английского нейрофизиолога Ч.С. Шеррингстона (1859–1952). Советский физиолог И.С. Бериташвили (1885–1974) обосновал положение о дендритном торможении и психонервной деятельности человека.

В области физиологии висцеральных систем заслуживают внимания работы английского физиолога У.Х. Гаскелла (1847–1914), посвященные изучению функции вегетативной нервной системы. Д.Н. Ленгли (1852–1925) назвал ее «автономной», подчеркнув этим ее независимость от высших отделов нервной системы. В противоположность этому, академик К.М. Быков (1886–1959) выявил наличие условнорефлекторных реакций в деятельности внутренних органов, показав что вегетативные функции не автономны и подчинены влияниям высших отделов центральной нервной системы.

Ф. Можанди, К. Бернар, Р. Гейденгайн, И.П. Павлов в многочисленном эксперименте на разных животных обосновали представление о трофической роли нервной системы. И.П. Павлов считал, что функция каждого органа находится под тройным контролем — нервно–функциональным, сосудистым и трофическим.

Л.А. Орбели (1882–1958) совместно с А.Г. Гинецинским (1895–1962) занимались изучением влияния симпатической нервной системы на различные функции организма, что дало возможность впоследствии Л.А. Орбели сформулировать учение об адаптационно–трофической роли симпатической нервной системы. К.Ф. Людвиг (1816–1895), Ф.В. Овсянников (1827–1906) установили наличие в продолговатом мозге сосудодвигательного центра.

К. Людвиг и И.Ф. Цион в 1866 г обнаружили центростремительный нерв, замедляющий работу сердца и снижающий кровяное давление. Этот нерв был назван ими депрессором. В лаборатории Людвига братья Ционы продолжили исследования по изучению влияния симпатических нервов на работу сердца. Кроме того, К. Людвиг является автором изобретения кимографа и внедрения в физиологические исследования графического метода регистрации артериального давления. Впоследствии этот метод получил широкое распространение при исследовании многих других функций организма.

В результате исследований на лягушках и кроликах, А.П. Вальтер (1817–1889) и К. Бернар (1813–1878) установили, что симпатические нервы суживают просвет кровеносных сосудов.

Английский физиолог Э. Старлинг (1866–1927), изучая динамику сердечной деятельности, заметил, что сила сердечных сокращений зависит от количества притекаемой к сердцу крови и длины его мышечных волокон к моменту сокращения. Важным моментом в физиологии было открытие Н.А. Миславским дыхательного центра в продолговатом мозге.

Академик П.К. Анохин (1898–1974) выдвинул идею о функциональном взаимодействии внутренних органов и систем организма с центральной нервной системой по принципу их обратной связи, что во многом расширило прежние представления о нервном механизме регуляции функций.