Производительность в чем измеряется – Производительность труда показывает сколько. В чем измеряется производительность труда? Составляющие, формула, анализ

В чем измеряется производительность труда? Составляющие, формула, анализ :: BusinessMan.ru

Каждое предприятие работает с целью получения прибыли. Поэтому специальные отделы следят за соответствием всех финансово-экономических показателей требованиям разработанного плана. Существует множество методик всесторонней оценки эффективности и рентабельности работы организации. Одним из важных этапов исследования является анализ производительности труда.

Руководство компании на основе полученных данных может найти сдерживающие развитие факторы и разработать меры по их устранению в будущем. Поэтому аналитики тщательно следят за динамикой этого показателя. В чем измеряется производительность труда, и как трактовать полученные результаты? Все это необходимо рассмотреть подробнее.

Общие сведения

Показатели производительности труда позволяют реально оценить эффективность работы трудового коллектива предприятия. Это важный этап исследования рентабельности компании. Производительность труда на предприятии является экономической категорией, которая раскрывает информацию о целесообразности деятельности коллектива в ходе изготовления материальных или духовных благ.

Причем количественное измерение результативности работы коллектива проводится за определенный промежуток времени. Это может быть смена, час, месяц, неделя или год. Задаваясь вопросом о том, в чем измеряется производительность труда, необходимо понимать механизм расчета этой категории. Производительность труда является относительным выражением созданной работником продукции за единицу времени. Если рассматривать количество готовой продукции, изготовленной одним человеком, этот показатель будет называться выработкой.

Система показателей

На предприятии показатели производительности труда измеряются при помощи двух категорий. Это выработка и трудоемкость. Они являются противоположными величинами. Их тандем позволяет взглянуть на производительность с двух противоположных точек зрения.

Выработка исчисляется как отношение суммарного количества готовой продукции к среднесписочной численности работников. Трудоемкость, наоборот, показывает, сколько материальных благ произвел один работник за исследованный период. Поэтому среднесписочная численность работников в этом случае делится на объем их труда.

Эти два показателя исчисляются в нормо-часах, стоимостном, натуральном или условно-натуральном выражении. В зависимости от целей анализа применяют ту или иную систему исчисления.

Формула расчета

Выполняя анализ производительности труда, финансовый менеджер применяет простую формулу. Это базовая модель, позволяющая оценить состояние показателя в отчетном периоде. Она вычисляется так:

Пт = ОР/ЧР, где Пт – производительность труда, ОР – объем выполненной работы в периоде исследования, ЧР – численность рабочих по списку.

В зарубежной практике распространено определение производительности с учетом затрат прочих ресурсов. При этом вместе с суммарной оплатой зарплаты рабочих берут в расчет другие ресурсы (земля, основной и оборотный капиталы).

Причем мнения исследователей несколько разделяются относительно того, какие категории работников должны принимать участие в расчетах. Одни утверждают, что только сотрудники производственной сферы. Другие добавляют сюда и обслуживающий персонал, непроизводственных работников.

Система индексов

Чтобы глубже отследить динамику изменений представленного показателя, применяют индекс производительности труда. Статистика различает в этом случае группы методик. Индексы могут быть трудовые, натуральные или стоимостные.

Чтобы исследовать динамику средней выработки, которая наблюдалась под влиянием определенных факторов, применяют систему агрегатных индексов. Это более глубокий тип анализа. В нем в качестве индексируемого показателя выступает величина производительности труда каждого подразделения.

В качестве весов в подобной системе выступает количество этих единиц. Каждый участок и работник имеют при этом разную производительность труда. Так, можно определить, какую лепту вносит конкретная единица в общий результат.

Что влияет на производительность труда?

Чтобы повысить эффективность показателя в будущем, необходимо знать факторы, которые влияют на снижение или рост производительности труда. Они бывают внутренними и внешними. К последним относятся природные явления (в плохую погоду показатели падают), политические перемены, общеэкономические факторы.

Внутренние причины изменений уровня производительности также бывают довольно существенными. К ним относят применение автоматизации, механизации и прочих научно-технических разработок, а также изменения структуры или объема производства. На ситуацию может иметь влияние совершенствование управленческих методов и грамотная организация процесса изготовления продукции. Благодаря этому условия труда улучшаются, стимулируется работа всего персонала.

Анализ производительности труда

Изучая вопрос о том, в чем измеряется производительность труда, следует рассмотреть методику анализа показателя. Он рассматривается в динамике. В зависимости от целей исследования применяют одну из представленных выше систем исчисления.

В ходе исследования руководство предприятия может прибегнуть к проведению мероприятий по устранению простоев техники, неявки сотрудников. Выясняются все причины неоправданных потерь рабочего времени. Также может потребоваться внести коррективы в структуру продукции.

Ознакомившись с тем, в чем измеряется производительность труда, рассмотрев ее формулу, составляющие и методику анализа, можно произвести качественное исследование эффективности работы любого предприятия.

Производительность труда — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 марта 2018; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 марта 2018; проверки требует 1 правка.Производи́тельность труда́ — показатель, характеризующий результативность[1]труда.

Показатель эффективности труда, отображающий численное значение количества продукции за единицу времени.

Производительность труда измеряется количеством продукции, выпущенной работником за единицу времени. Обратная величина — трудоёмкость — измеряется количеством времени, затрачиваемым на единицу продукции. Обычно под производительностью труда в экономической статистике разумеется фактическая производительность труда, однако в экономической кибернетике, в частности, в модели жизнеспособных систем Стаффорда Бира, вводятся понятия наличной и потенциальной производительности труда. Важнейшими показателями использования оборотных средств на предприятии являются регламент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота. Ускорение оборачиваемости оборотных средств ведет к высвобождению оборотных средств предприятия из оборота. Напротив, замедление оборачиваемости приводит к увеличению потребности предприятия в оборотных средствах. Ускорение оборачиваемости оборотных средств может быть достигнуто за счет использования следующих факторов: опережающий темп роста объёмов продаж по сравнению с темпом роста оборотных средств; совершенствование системы снабжения и сбыта; снижение материалоемкости и энергоемкости продукции; повышение качества продукции и её конкурентоспособности; сокращение длительности производственного цикла и др. Под ростом производительности труда подразумевается экономия затрат труда (рабочего времени) на изготовление единицы продукции или дополнительное количество произведённой продукции в единицу времени, что непосредственно влияет на повышение эффек

ru.wikipedia.org

8.2. Показатели измерения производительности труда

В практике экономической деятельности для планирования, учета, анализа результативности и эффективности труда используется система показателей, которая позволяет определить производительность труда в масштабе отдельного работника, производственного участка, предприятия, организации, отрасли и общества в целом.

Показатели производительности труда должны быть сквозными, сведенными, сравнительными, иметь высокую степень обобщения, быть универсальными в применении.

Производительность труда измеряется отношением объема выработанной продукции к затратам труда (средней численности персонала). В зависимости от прямого или обратного отношения существуют два показателя: выработка и трудоемкость.

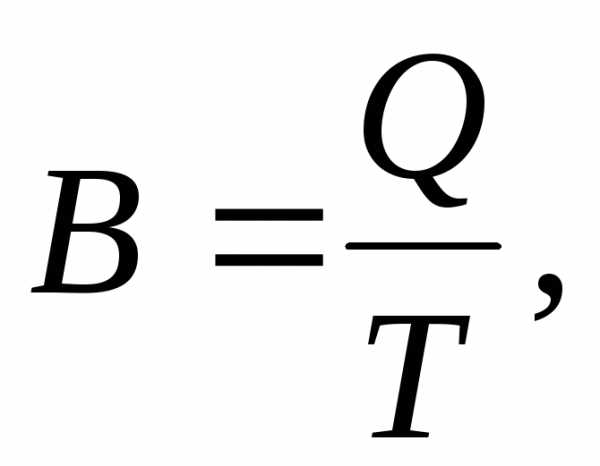

Выработка — это количество выработанной продукции за единицу времени или количество продукции, которая приходится на одного работника или рабочего за год, квартал, месяц. Она измеряется отношением объема выработанной продукции к величине рабочего времени, затраченного на его производство:

где В – выработка;

–объем

произведенной продукции;

–объем

произведенной продукции;

Т – затраты рабочего времени.

Трудоемкость — это показатель, который характеризует затраты времени на единицу продукции (то есть обратная величина выработке):

Они могут быть измерены:

в отработанных человеко-часах;

в отработанных людино-днях;

в человеко-месяцах, человеко-годах (эти единицы времени эквивалентны средней численности работников за соответствующий период).

Например, если затраты труда измерены в отработанных человеко-часах, то получают показатель середнечасовой выработки:

B = b

Часовая выработка характеризует производительность труда за фактически отработанное время. (Часовая выработка определяется путем деления объема выработанной продукции на количество отработанных чел/час.). Дневная зависит также от длительности рабочего дня и использования рабочего времени внутри смены. На её уровень влияют внутрисменные простои и потери времени. Взаимосвязь между этими показателями уровня производительности труда характеризует соотношение:

где L — средняя фактическая длительность рабочего дня.

В промышленности выработка рассчитывается как отношение объема продукции, что изготавливается, к средней численности промышленно-производственного персонала за тот же период времени.

На транспорте выработка рассчитывается как отношение объема перевозок (т/км) к численности работников, которые заняты этими перевозками.

В сфере услуг показатель выработки определяется отношением стоимости услуг без стоимости материальных расходов на их предоставление за определенный период к середній численности персонала сферы услуг за тот же самый период.

В масштабе экономики уровень производительности труда (выработки) в сфере материального производства определяется отношением величины вновь созданной стоимости — национального дохода — за определенный период (год) к средней численности персонала, занятого в сфере материального производства в течение этого периода.

Уровень производительности труда на предприятии можно характеризовать показателями трудоемкости продукции. Трудоемкость отражает сумму затрат труда промышленно производственного персонала (живого труда) на производство единицы продукции и измеряется в человеко-часах (нормо-часах).

Показатель трудоемкости отображает прямую зависимость между объемом производства (Q) и затратами труда.

Различают такие виды трудоемкости в зависимости от составляющих затрат труда на единицу продукции:

Технологическая трудоемкость (Тт), которая включает все затраты труда основных рабочих — как сдельщиков, так и повременников:

ТТ = Тв + Тп

где Тв — затраты труда основных рабочих-сдельщиков;

Тп — затраты труда основных рабочих-повременников.

Трудоемкость обслуживания производства (Тоб) включает все затраты труда вспомогательных рабочих.

Производственная трудоемкость (Тпр) — это все затраты труда основных и вспомогательных рабочих.

Тпр = Тт + Тоб

Трудоемкость управления производством (Ту) включает затраты труда руководителей, профессионалов, специалистов и технических служащих.

Полная трудоемкость (Т) — это трудовые затраты всех категорий промышленно производственного персонала:

Т = Тт +Тоб+ Ту; или:

Т = Тв +Тп + Тоб + Ту; или:

Т = Тпр + Ту [3].

По характеру и назначению различают нормативную, фактическую и плановую трудоемкости.

Нормативная трудоемкость определяет затраты труда на изготовление единицы продукции или выполнения определенного объема работ, рассчитанные согласно действующим нормам.

Фактическая трудоемкость выражает фактические затраты труда на изготовление единицы продукции или определенного объема работы.

Плановая трудоемкость — это затраты труда на единицу продукции или выполнение определенной работы с учетом возможного изменения нормативной трудоемкости путем осуществления мероприятий, предусмотренных комплексным планом повышения эффективности производства.

studfiles.net

Производительность труда — формула расчета

Для ведения успешного бизнеса необходимо уметь объективно оценивать деятельность фирмы. Одним из таких критериев является производительность труда, формула расчёта которой подробно рассмотрена в данной статье.

Анализ этого показателя позволяет оценивать эффективность работы подразделений фирмы, планировать дальнейшую деятельность с учётом достигнутых ими показателей.

Основные показатели производительности труда

Использование рассматриваемого показателя является эффективным при анализе работы не одних только отдельных предприятий, но и целых регионов страны, отраслей промышленности и сельского хозяйства или всей государственной экономики в целом.

Производительность труда — это показатель, характеризующий результативность работы в расчёте на единицу потраченного ресурса.

Здесь в качестве результата можно рассматривать:

- объём произведённой продукции;

- оказанные услуги;

- выполненные работы;

- добавленная стоимость;

- стоимость;

- количество;

- качество.

В качестве ресурсов могут выступать:

- время;

- единица стоимости затрат;

- количество выполненной работы;

- использованные материалы;

- земля;

- энергия;

- технологии.

Это понятие может рассматриваться с двух точек зрения:

- Речь может идти о продуктивности, которая определяется соотношением полученного результата и потраченных на это усилий.

- Когда говорят об эффективности, то результат оценивают по отношению к единице затрачиваемых ресурсов или по отношению к одному работающему человеку.

Как правильно рассчитать производительность труда

Классический способ определения состоит в том, чтобы разделить объём произведённой продукции на время, потраченное для её изготовления:

В = О / Т

В этой формуле применяются следующие обозначения:

- В — искомая величина;

- О — объём произведённой продукции;

- Т — отрезок времени, по отношению к которому определяется производительность.

Также можно посчитать по ещё одной более точной формуле. В ней учитывается дополнительно количество работающих сотрудников и имел ли место простой:

П = (О * (1 — Кпр)) / (Т1 * Ч)

В этой формуле:

- Т1 — обозначает трудозатраты, которые приходятся на 1 работника;

- Ч — представляет собой численность сотрудников;

- Кпр — это коэффициент, который учитывает наличие простоев;

- О — равно объёму изготовленной продукции.

Данную формулу можно уточнить, если учитывать произведённые затраты. В этом случае метод применяется с учётом не только потраченного на работу времени, но и по отношению к сделанным затратам:

П = (О * (1 — Кпр)) / ((КЗ + ЭЗ + Р + ОТ + Н + Др) * Т1 * Ч)

В этой формуле величины аналогичны тем, которые использованы в предыдущей.

Были добавлены обозначения, определяющие различные виды затрат:

- КЗ — величина капитальных затрат;

- ЭЗ — те, которые относятся к процессу эксплуатации;

- Р — траты на ремонт;

- ОТ — здесь учитывается оплата труда;

- Н — налоги и обязательные платежи, оплата которых связана с изготовлением данной продукции;

- Др — относится к любого рода затратам, не вошедшим в перечисленные категориям.

Затраты берутся в среднем за единицу времени. Здесь эффективность характеризует статистику эффективности работы по отношению к сумме затрат.

В чем измеряется производительность труда

Для того чтобы уточнить, как производится расчёт, нужно определить, какие единицы измерения используются здесь.

Величину объёма произведённой продукции принято считать с помощью измерителей:

- стоимостного;

- натурального;

- условно-натуральной формы;

- трудового измерителя.

Первый из упомянутых вариантов считается наиболее универсальным. Способ, который выбирается для проведения расчётов, зависит от вида трудовой активности, её темпа, которые необходимо оценить. Так, для определения производительности в добывающей промышленности, более часто используют натуральный измеритель, а в сельскохозяйственных отраслях — условно-натуральный.

В качестве отрезка времени, по отношению к которому происходит измерение, используется такой, который обеспечивает больший уровень наглядности для полученных результатов. Обычно вычисляют выработку за час или за рабочий день.

Следует учесть: рассматриваемая формула носит больше качественный характер. Ведь в различные отрезки времени эффективность может отличаться.

Как найти производительность труда — примеры расчетов

Если стоит задача определения эффективности труда цеха, то это можно сделать, применив формулу:

ПР = ПРОД / ЧИСЛ

Здесь:

- ПР — расчётное значение;

- ПРОД — объём всей произведённой продукции за учётный период;

- ЧИСЛ — равно численности работников данного цеха.

Пример 1.

В марте 2017 года швейный цех сделал 120 курток. Работу выполнили четыре швеи. Производительность одного работника составила 30 курток за месяц.

Если необходимо определить объём работы, который был потрачен на изготовление единицы продукции, он рассчитывается по формуле:

ПР = ТР / О

Здесь:

- ПР — искомая величина;

- ТР — затраты труда;

- О — объём выпущенной продукции.

Пример 2.

В августе 2016 года цех сделал 2500 стульев. По табелю указано, что было потрачено 7500 часов работы. На изготовление одного стула было потрачено 8000 / 2500 = 3 человеко-часа.

Производительность труда — формула расчета по балансу

Для расчёта на основе бухгалтерского баланса можно воспользоваться формулой:

ПТ = (V * (1 – Кп)) / (Т * N)

Здесь применены обозначения:

- V – объём произведённой продукции, указанный в балансе, в строке 2130;

- Кп — показатель, который учитывает время нахождения в простое;

- T – это трудовые затраты 1 сотрудника;

- N равно общему количеству сотрудников, принимавших участие в данной работе.

Применяются также и другие, более точные формулы: например, индекс производительности труда.

Средняя производительность труда

При определении этого показателя очень сложно учесть воздействие всех факторов, которые влияют на выработку. Поэтому, чтобы полученный результат точнее отображал существующую производительность, при вычислении рассматривается среднее значение за данный промежуток времени.

От чего зависит производительность труда

Основные факторы роста можно разделить на четыре группы:

- технико-организационные;

- социально-экономические;

- социально-политические;

- природно-климатические.

В первом случае особое значение имеет использование достижений новых идей, научно-технического прогресса в процессе производства. Это более приоритетный путь по сравнению с повышением интенсивности труда и увеличением количества работников.

Данный способ для своего внедрения требует значительных материальных и трудовых затрат. Поэтому, хотя в перспективе это выгодно, тем не менее иногда представляет собой довольно рискованный шаг.

Большую роль имеют условия, созданные для сотрудников предприятия. Чем в большей мере удовлетворяются их потребности, тем больше они мотивированы для работы. Если создана обстановка, побуждающая работников к профессиональному совершенствованию, это обязательно положительно скажется на росте производительности.

Ещё один важный фактор повышения эффективности — это снижение трудоёмкости при изготовлении продукции. Для этого важна постоянная работа над поиском дополнительных резервов для совершенствования.

Большую роль в этом процессе играет степень механизации и автоматизации труда.

Как рассчитать производительность труда одного работника

Для подсчёта производительности труда одного работника могут использоваться два способа:

- Определение выработки.

- Расчёт трудоёмкости.

В первом случае рассматривается объём произведённых товаров за единицу времени:

В = О / Т

Также выработкой называется расчёт того, сколько созданной продукции приходится на одного работника:

В = О / Ч

Здесь использованы обозначения:

- О — объём созданной продукции;

- Т — количество потраченного времени;

- Ч — количество сотрудников, принимавших участие в работе.

При расчёте трудоёмкости измеряется количество потраченного труда по отношению к единице продукции. Первый параметр измеряется обычно в человеко-часах или человеко-днях:

ТР = Т / О

Может также оцениваться количество сотрудников в расчёте на единицу продукции, созданную за определённое время:

ТР = Ч / О

Здесь:

- ТР — количественная величина трудоёмкости;

- Ч — количество работников;

- О — объём сделанной продукции;

- Т — потраченное на работу время.

Эти способы дают приближённое значение величины. Для того чтобы она была более точной, можно, например, сделать следующее:

- Желательно учитывать все виды затрат, имеющие отношение к данной работе;

- Поскольку разные виды деятельности имеют различную трудоёмкость, можно с помощью специально подобранных коэффициентов привести их к базовому значению;

- Нужно внимательно проанализировать применяемую систему учёта и исключить возможность повторного учёта одних и тех же параметров.

Формула часовой производительности труда

Объём продукции, которая, в среднем, выпускается за один час, вычисляется путём деления всего произведённого объёма на количество часов, затраченных на эту работу:

ПР = О / Т

Здесь используются обозначения:

- ПР — производительность;

- О — объём выработки;

- Т — затрата человеко-часов, согласно табельному учёту, на процесс выполнения работы.

Производительность труда и школьное образование

Для того чтобы школьники осваивали основные экономические понятия, в программу включены различные образовательные материалы по этой теме.

Например, Людмила Георгиевна Петерсон в своих учебниках по математике, написанных для 3 класса и 4 класса предлагает задачи, где для решения нужно освоить базовые знания по экономическим вопросам, в том числе, связанные с вычислением производительности труда.

Заключение

Производительность труда является приблизительной величиной. Однако сравнение данных, полученных на разных участках, в различные периоды времени, позволит провести анализ динамики и определить необходимые меры для получения прироста производительности.

1001urist.ru

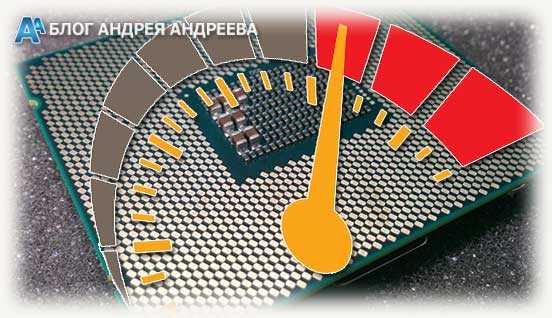

В чем измеряется производительность процессора:от чего она зависит

Опубликовано 18.06.2018 автор Андрей Андреев — 0 комментариев

Добрый день, уважаемые гости и постоянные посетители моего блога. Сегодня мы поговорим об одной наболевшей теме, а именно о скорости или в чем измеряется производительность процессора.

Сразу хочется сказать, что это не частота на ядро, как было принято ранее, а совокупность сразу нескольких математических величин, именуемых как FLOPS (FLoating-point Operations Per Second) – внесистемная единица производительности.

От чего зависит вычислительная мощность компьютера, и стоит ли обращать внимание на частотный показатель? Во всем этом мы и постараемся разобраться.

к содержанию ↑

Откуда ноги растут

Довольно часто в интернете можно встретить споры о том, что «Intel тащат за счет большей частоты ядер». Иными словами, частотный параметр ставится во главу стола, а остальные нюансы (количество потоков, размер кэша, работа с определенными инструкциями и техпроцесс) почему-то забываются.

Примерно до начала 2000-х годов подобное сравнение имело место быть, поскольку характеристики центрального чипа и его скорость упирались именно в частоту. Достаточно вспомнить следующие названия:

- Pentium 133 и 333;

- Pentium 800 и т.д.

А потом ситуация резко изменилась, поскольку разработчики стали уделять больше времени строительству внутренней архитектуры чипов, добавляя кэш-память, поддержку новых инструкций, способов вычисления и прочих элементов, которые увеличивают производительность без повышения той самой частоты. На арене появились новые критерии скорости:

На арене появились новые критерии скорости:

- кэш-память;

- частота шины данных;

- разрядность.

Т.е. определить возможности чипа, опираясь на один лишь частотный потенциал, стало практически невозможно.

к содержанию ↑

Что влияет на производительность современных процессоров?

Итак, давайте знакомиться с понятиями, которые характеризуют работу процессора, скорость вычислений и все прочие параметры.

Разрядность – определяет размер обработки данных за такт. На данный момент существуют как 32-битные, так и 64-битные варианты. Представим, что размер данных – 1 байт (8 бит). Если чип вычисляет 4 байта информации за прогон – он 32-битный, если 8 байт – 64-битный.

Логика элементарна до безобразия: при сравнивании 2 ЦП с идентичной частотой и разной разрядностью победит тот, который обладает 64-битным набором логики (разница колеблется от 10 до 20%).

Техпроцесс (литография) – количество транзисторов, размещенных на кристалле. Чем их больше – тем выше мощность, частоты, разгонный потенциал и ниже температура под нагрузкой. Процесс измеряется в нанометрах и на данный момент Компаниями Intel и AMD успешно освоены ЦП на техпроцессе 14 и 12 нм соответственно.

Кэш-память – массив сверхскоростной и эффективной ОЗУ внутри чипа, которая отвечает за основные вычисления и обмен готовыми результатами операций с оперативной памятью ПК и прочими компонентами системы. От объема кэша зависит скорость и работоспособность компьютера.

Если у вас на руках 2 модели с идентичными частотами и техпроцессом, лучше будет та, у которой кэш третьего уровня (L3) выше, или вообще присутствует.

Рабочая температура – показатель, который напрямую влияет на производительность. Если вы решили разогнать чип, и он дошел до своего предела относительно температур – ЦП либо начнет троттлить, либо отключится, вызвав перезагрузку компьютера. Но не стоит злоупотреблять работоспособностью процессора на максимально возможных температурах – кристалл довольно быстро откажет и начнет разрушаться. Системная шина и множитель – отвечают за разгон частот. Если вы хотите заняться оверклокингом, то множитель должен быть разблокирован на камне. Более того, делается это только на соответствующей материнской плате с чипсетом Z370 (Intel Coffee Lake) или B350, X370/X470 (AMD Ryzen).

Системная шина и множитель – отвечают за разгон частот. Если вы хотите заняться оверклокингом, то множитель должен быть разблокирован на камне. Более того, делается это только на соответствующей материнской плате с чипсетом Z370 (Intel Coffee Lake) или B350, X370/X470 (AMD Ryzen).

Потенциал «разгоняемого» камня значительно выше, а потому данная покупка имеет большую ценность на будущее, да и запас прочности кристалла будет существенно выше.

Наличие встроенного графического процессора – дополнительное ядро, ответственное за графические вычисления и дополнительные задачи, связанные с обработкой изображений. Зачастую это полноценный GPU, который, правда, не имеет собственной оперативной памяти и черпает ее из ОЗУ компьютера.

Наличие вспомогательного ядра, пусть и специализированного, существенно повышает общую шустрость кристалла, обеспечивая большую производительность в сравнении с обычными процессорами.

Количество физических ядер – определяет не только скорость обработки информации, но и количество одновременно выполняемых задач, с которыми ЦП может справляться без потери мощностей и троттлинга. Здесь ситуация весьма нестандартная по нескольким причинам:

- большинство рабочих и офисных приложений задействуют от 1 до 4 ядер, а потому здесь на первое место выходит как раз частота чипа;

- профессиональные приложения, способные использовать абсолютно все рабочие ядра, получают отличную возможность развернуться на полную катушку, обеспечивая высокую скорость работы.

Поддержка многопоточности (Hyper-Threading или SMT) – виртуальное удвоение вычислительных ядер для более грамотного распараллеливания задач в процессе работы.

к содержанию ↑

Грамотное определение производительности

Предположим, что вы более-менее разобрались в ситуации, но все равно не можете понять, какой из процессоров лучше? Возьмем ту же ситуацию с Intel Core i7 8700k, который вполне реально разогнать до 4,9 ГГц на воздушном охлаждении, и AMD Ryzen 7 2700X и его 4,3 ГГц в режиме оверклокинга. Казалось бы – выбор в пользу «синих» очевиден, но на практике «красный» лагерь рвет и мечет. И вот тут уже на помощь приходят те самые бенчмарки, тесты и сравнения двух популярных моделей в реальных рабочих приложениях и синтетике. Одним из наиболее наглядных вариантов выступает бенчмарк Cinebench r15, который показывает статистику модели как в стоке, так и под несколькими видами разгона:

И вот тут уже на помощь приходят те самые бенчмарки, тесты и сравнения двух популярных моделей в реальных рабочих приложениях и синтетике. Одним из наиболее наглядных вариантов выступает бенчмарк Cinebench r15, который показывает статистику модели как в стоке, так и под несколькими видами разгона:

- автоматический;

- ручной;

- экстремальный (издевательства оверклокеров под жидким азотом).

Много полезной информации можно найти на профильных Youtube-каналах и ресурсах типа Sisoftware Sandra

к содержанию ↑

Итоги

Как вы поняли из вышесказанного, тактовая частота – далеко не самый главный показатель мощности процессора, хоть и является основным. Производительность чипа зависит от совокупности нескольких величин, да и пользователь должен четко понимать, для каких целей используется тот или иной ЦП.

Очень надеюсь, что данный материал помог прокачать ваш скилл компьютерной грамотности, которым вы теперь можете поделиться с друзьями и знакомыми, когда речь зайдет о производительности системы и факторов на нее влияющих.

Обязательно прочтите другие наши публикации, в которых мы подробно описываем важные аспекты при выборе процессора. Следите за обновлениями блога, чтобы не пропустить новые интересные материалы. До новых встреч, пока.

С уважением, автор Андрей Андреев.

infotechnica.ru

Производительность труда: содержание, методы измерения, задачи и проблемы роста

Производительность труда – это плодотворность, эффективность производственной деятельности людей, измеряемая количеством продукции (благ и услуг), произведенной в единицу рабочего времени (час, смену, месяц, год), или величиной времени, затрачиваемого на единицу продукции. Производительность труда – важнейший показатель эффективности общественного производства, зависящий от уровня развития производительных сил в обществе, степени использования его производственного, научного, трудового, природного потенциала, соответствия производственных отношений характеру производительных сил.

Существуют различные формы проявления производительности труда.

Прежде всего производительность труда проявляется как сокращение затрат труда на единицу потребительной стоимости и показывает экономию рабочего времени. Наиболее важно — абсолютное снижение трудовых издержек, необходимых для удовлетворения определенной общественной потребности.

Отсюда ориентир предприятий на поиск методов экономии трудовых и материальных ресурсов, то есть уменьшение числа работников на тех участках, где это возможно, а также экономия сырья, топлива и энергии.

Производительность труда проявляется так же, как рост массы потребительных стоимостей, создаваемых в единицу времени. Здесь важный момент — результаты труда, которые означают не просто расширение объемов производимых товаров, но и повышение их качества. Следовательно, учет такого проявления производительности труда на практике предполагает широкое применение в бизнес-планировании и коммерческом стимулировании подходов, отражающих полезность, то есть мощность, эффективность, надежность и т.п.

Производительность труда проявляется и в виде изменения в соотношении затрат живого и овеществленного труда. Если в производственном процессе относительно шире применяется прошлый труд по сравнению с живым, у предприятия имеются шансы повысить производительность труда, а значит, и увеличить богатство общества.

Правда, возможны варианты. В одном случае при уменьшении затрат живого труда издержки овеществленного труда на единицу продукции увеличиваются как относительно, так и абсолютно (при снижении совокупных затрат). В другом — затраты прошлого труда растут лишь относительно, но их абсолютное выражение падает. Такие процессы, например, наблюдают соответственно либо при замене ручного труда механизированным, либо при модернизации устаревшей техники, реконструкции предприятий на основе более прогрессивных и эффективных средств производства.

И наконец, производительность труда проявляется в форме сокращения времени оборота, что напрямую связано с экономией времени. Последнее при этом выступает как календарное время. Экономия в таком случае достигается путем сокращения времени производства и времени обращения, то есть уплотнения сроков строительства и освоения производственных мощностей, оперативного внедрения в производство научно-технических достижений, ускорения инновационных процессов и тиражирования лучшего опыта.

В итоге предприятие при тех же ресурсах живого и овеществленного труда получает конечные результаты в расчете на год выше, что равносильно повышению производительности труда. Отсюда учет фактора времени приобретает исключительно серьезное значение в организации и управлении, особенно в условиях высокого динамизма рыночной экономики, постоянных преобразований в ходе реформ, возрастания и осложнения общественных потребностей.

Производительность труда измеряется различными показателями. Выражением общественного уровня, применяемого при международных сопоставлениях, является показатель произведенного национального дохода на душу населения или на занятого в общественном производстве. На уровне отраслей, предприятий применяется показатель — производство валовой (товарной, в отдельных отраслях чистой) продукции на одного работника. В некоторых монопродуктивных отраслях для измерения производительности труда используются натуральные измерители (например, добыча нефти, угля на 1 работника промышленно-производственного персонала).

На предприятиях производительность труда измеряется показателем выработки продукции на одного работника или в единицу времени. В этих случаях показатель учитывает лишь экономию живого труда. В то же время производительность труда можно измерять как отношение физического объема национального дохода к численности работников материального производства. Специфика данного показателя в том, что он прямо отражает экономию живого труда и косвенно — через объем национального дохода — экономию труда общественного. Отсюда наиболее общий подход определения производительности труда может быть выражен формулой:

Пт = П/Т,

где Пт — производительность труда;

П — продукт в той или иной форме;

Т — затраты живого труда.

В современных условиях хозяйствования особенно остро стоит проблема значительного улучшения качества и совершенствования разработки плана по росту производительности труда. Это является важнейшим условием обеспечения экономически правильного соотношения между темпами прироста производительности труда и заработной платы.

В планах по росту производительности труда рассчитываются, как правило, два показателя: выработка — количество продукции, выработанной в единицу рабочего времени, и трудоемкость — количество рабочего времени, затраченного на изготовление единицы продукции. Выработка является наиболее распространенным показателем учета уровня производительности труда.

W=Q/Т,

где W – выработка,

Q – объем произведенной продукции,

Т – затраты рабочего времени.

Обратным показателем является трудоемкость (t): t=T/Q. Выработка может считаться для разных периодов.

В зависимости от того, в каких единицах измеряется объем выполненных работ и отработанное время, различают несколько методов расчета уровня выработки.

При натуральном методе исчисления выработки объем выполненных работ выражается в натуральных единицах (штуках, тоннах, метрах). Этот метод наиболее наглядно характеризует уровень производительности труда, однако он применим только для однородной продукции.

При условно-натуральном методе исчисления выработки объем выполненных работ выражается в условно-натуральных единицах (в тоннах условного топлива). Условно-натуральный метод применим для расчета показателя уровня производительности труда при выпуске неоднородной, но аналогичной продукции.

Трудовой метод измерения производительности труда предполагает, что объем выполненных работ, измеряется в отработанных нормо-часах. Трудовой метод применим ко всем видам продукции, независимо от степени ее готовности и широко используется при изучении относительного изменения производительности труда. Однако данный метод требует стабильности применяемых норм, в то время как последние по мере совершенствования организационно-технических условий труда постоянно изменяются.

На практике наиболее распространенным является стоимостной метод измерения производительности труда, основанный на использовании стоимостных показателей объема произведенной продукции. Преимущество этого метода состоит в возможности соизмерения разнородной продукции с затратами на ее изготовление как в рамках одного предприятия, отрасли, так и в масштабах всей страны.

При стоимостном методе производительность труда рассчитывается путем деления объема произведенной продукции (в рублях) на среднесписочную численность промышленно-производственного персонала. Стоимостной метод измерения производительности труда имеет ряд разновидностей в зависимости от различных стоимостных выражений произведенной продукции (товарная, валовая, реализованная, чистая, нормативно-чистая продукция, нормативная стоимость обработки).

Показатели производительности труда, рассчитываемые по валовой, товарной, реализованной продукции, имеют сходные достоинства и недостатки. Главный их недостаток состоит в том, что эти показатели не свободны оттого, что: при изменении ассортимента выпускаемой продукции, стоимости сырья и материалов, изменении удельного веса полуфабрикатов, комплектующих изделий, полученных от других предприятий, показатель выработки может возрастать или снижаться. Изменения уровня производительности труда могут в таких случаях оказаться не связанными с улучшением или ухудшением деятельности данного предприятия.

Сущность метода измерения производительности труда на основе нормативной стоимости обработки состоит в том, что для оценки объема выпускаемой продукции принимается не оптовая цена, а только та ее часть, которая условно характеризует лишь затраты живого труда. Показатель нормативной стоимости обработки не включает стоимость материалов, полуфабрикатов, общехозяйственные и общепроизводственные расходы, то есть ту часть материальных затрат, величина которых в основном зависит от деятельности данного предприятия. Недостаток показателя нормативной стоимости обработки состоит в том, что он не учитывает прибавочного продукта. В настоящее время большое значение придается измерению производительности труда по условно-чистой продукции, что обеспечивает более полное отражение работы данного предприятия, так как этот показатель исключает искажающее влияние ассортиментных сдвигов, кооперированных поставок, устраняет повторный счет.

Анализ производительности труда позволяет определить эффективность использования предприятием трудовых ресурсов и рабочего времени.

Рост производительности труда означает: экономию овеществленного и живого труда и является одним из важнейших факторов повышения эффективности производства.

Под факторами роста производительности труда понимаются условия или причины, под влиянием которых изменяется ее уровень.

При анализе и планировании производительности труда важнейшей задачей является выявление и использование резервов ее роста, то есть конкретных возможностей повышения производительности труда. Резервы роста производительности труда – это такие возможности экономии общественного труда, которые хотя и выявлены, но по разным причинам еще не использованы. Выявление резервов представляет собой достаточно серьезную и сложную задачу, требующую высокой компетентности специалистов, занимающихся этим делом. По времени использования резервы делят на:

- текущие,

- перспективные,

- межотраслевые,

- отраслевые,

- внутрипроизводственные.

К отраслевым резервам относят возможности повышения производительности труда за счет использования более прогрессивной техники и технологии, оптимального кооперирования и комбинирования производства в отрасли, целесообразной специализации и концентрации в ней.

Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда находятся непосредственно на предприятиях и его подразделениях. Они наиболее многочисленны и при использовании самые эффективные. К их числу относят: совершенствование техники и технологии производства, повышение культурно-технического уровня и квалификации кадров, совершенствование организации труда, производства и управления.

Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что если факторы представляют собой движущие силы, или причины изменения ее уровня, то использование резервов – это непосредственно процесс реализации действия тех или иных факторов. Степень использования резервов определяет уровень производительности труда на данном предприятии.

В условиях современного производства основными факторами роста производительности труда являются:

- факторы, лежащие на стороне работника: уровень его интеллектуального развития, физическое здоровье, система ценностных ориентации, трудовая активность, ответственность, дисциплинированность и т. д.;

- факторы, связанные с материально-технической базой производства: уровень развития техники, технологии, скорость обновления организационно-технических и технологических принципов в производстве на основе использования достижений НТР и т. д.;

- организационные факторы: развитие кооперации, специализации, комбинирования производства, совершенствование организации труда и производства;

- факторы оптимальной стыковки производства продукции и ее реализации (маркетинговые исследования, службы разработки и реализации маркетинговой стратегии) и т. д.

Проблема повышения производительности труда для российской экономики сегодня очень актуальна. Главной причиной низкого уровня производительности труда в промышленности, несомненно, является изношенность основных производственных фондов, использование устаревших техники и технологий. Происходит обесценение рабочей силы, что плохо сказывается на уровне производительности труда. Дешевый труд еще никогда не был производительным, да и говорить о рациональном его использовании не приходится. Дешевизна рабочей силы, препятствуя обновлению средств производства, также сдерживает рост производительности труда.

России нужны общегосударственные целевые программы, которые способствовали бы развитию производительных сил страны при различных формах собственности. Кроме того, предприятиям нужны собственные программы и планы, направленные на повышение производительности труда с учетом конкретных условий хозяйствования и финансовых возможностей.

bmanager.ru

Производительность труда — это измеритель эффективности труда

Любой труд организовывается с целью получения конкретного результата, на выходе которого предполагается выработанная продукция, услуга или иной товар. Для любого трудового коллектива важна плодотворность труда и качество произведенной продукции. Может ли быть эффективной и достижимой производительность труда? Определение данного вопроса позволяет измерить эффективность, качество и плодотворность труда. Благодаря повышению производительности труда организации удается сокращать издержки, будь то арендная оплата помещения, оплата за электричество или снижение каких-либо расходных материалов. В чем измеряется производительность труда, рассмотрим несколько методов измерения:

Натуральный метод. Производительность труда – это деление количества выработанной продукции, которое исчисляется в натуральном выражении (килограмм, штука, тонна, литр) на количество задействованных работников. Основной плюс данного метода измерения – легкость, четкость и удобность. А минус этого метода состоит в том, что его невозможно использовать в тех сферах деятельности, где производят широкий ассортимент продукции, в разных тарах и упаковках. Одна из разновидностей натурального метода измерения – с использованием условно-натуральных единиц. При этом используют переводные коэффициенты, где разные виды продукции и товаров пересчитывают в условные. В свою очередь, под условной продукцией понимают произведенную продукцию в большем количестве.

Натуральный метод. Производительность труда – это деление количества выработанной продукции, которое исчисляется в натуральном выражении (килограмм, штука, тонна, литр) на количество задействованных работников. Основной плюс данного метода измерения – легкость, четкость и удобность. А минус этого метода состоит в том, что его невозможно использовать в тех сферах деятельности, где производят широкий ассортимент продукции, в разных тарах и упаковках. Одна из разновидностей натурального метода измерения – с использованием условно-натуральных единиц. При этом используют переводные коэффициенты, где разные виды продукции и товаров пересчитывают в условные. В свою очередь, под условной продукцией понимают произведенную продукцию в большем количестве.- Стоимостной метод. Производительность труда – это деление произведенной продукции, которая выражена в стоимостной единице, на количество работников организации, задействованных в производственном процессе. Единственный недостаток этого метода – это изменение цены продукции, что влияет на показатель производительности труда.

- Метод – трудоемкость. В этом методе производительность труда высчитывается в человеко-часах и человеко-днях, которые делятся на объем продукции, рассчитанные в натуральном выражении. Этот вид используется довольно редко, так как требует тщательного нормирования труда. Но чаще всего только работа основных работников нормируется, а учет труда и других затрат остальных работников остается неохваченным, что затрудняет применением данного метода измерения.

Другой критерий измерения: производительность труда – это количество затраченного труда и времени на одну единицу продукции.

Руководители многих организаций часто задумываются, каким образом повысить производительность труда, используя нематериальные и неденежные факторы и мотивы. Американские основатели концепции эффективного управления Т. Питерс и Р. Уотермен писали о том, что основное влияние и воздействие на производительность труда – это вовсе не условия работы, а то, с каким внимание руководители относятся к персоналу. Как чаще всего бывает, работники не торопятся успеть закончить весь объем работы в срок, очень часто выходят на перекуры, занимаются личными делами в рабочее время. Поэтому многие работодатели используют эффективные системы мотивации персонала и методы управления человеческими ресурсами. Такие использованные методы обосновываются своей эффективностью, ведь производительность труда – это количество выпущенной продукции одним работником за одну единицу времени.

Дело даже не в количестве заработной платы, бонусах и премиях, а в том, что сущность человека требует постоянной моральной поддержки, мотивации и регулярного поощрения. Порой простое человеческое «спасибо» играет огромную роль в формировании лояльности и приверженности сотрудников к организации. Зная и ощущая поддержку со стороны работодателя, работник знает, что его труд ценят, его слышат и слушают, поощряют его инициативность и ответственность, такие небольшие, но значительные моменты в разы повышают производительность труда работника.

fb.ru

Натуральный метод. Производительность труда – это деление количества выработанной продукции, которое исчисляется в натуральном выражении (килограмм, штука, тонна, литр) на количество задействованных работников. Основной плюс данного метода измерения – легкость, четкость и удобность. А минус этого метода состоит в том, что его невозможно использовать в тех сферах деятельности, где производят широкий ассортимент продукции, в разных тарах и упаковках. Одна из разновидностей натурального метода измерения – с использованием условно-натуральных единиц. При этом используют переводные коэффициенты, где разные виды продукции и товаров пересчитывают в условные. В свою очередь, под условной продукцией понимают произведенную продукцию в большем количестве.

Натуральный метод. Производительность труда – это деление количества выработанной продукции, которое исчисляется в натуральном выражении (килограмм, штука, тонна, литр) на количество задействованных работников. Основной плюс данного метода измерения – легкость, четкость и удобность. А минус этого метода состоит в том, что его невозможно использовать в тех сферах деятельности, где производят широкий ассортимент продукции, в разных тарах и упаковках. Одна из разновидностей натурального метода измерения – с использованием условно-натуральных единиц. При этом используют переводные коэффициенты, где разные виды продукции и товаров пересчитывают в условные. В свою очередь, под условной продукцией понимают произведенную продукцию в большем количестве.