Примеры диалектики в философии – Законы и принципы диалектики в примерах.

Кто сформулировал основные законы диалектики и в чем они заключаются?

На протяжении столетий люди пытались дать объяснение жизненным процессам и свести понимание жизни к определенным закономерностям. В философии эти попытки вылились в формирование законов диалектики, отличающихся универсальностью, постоянством и всеобщностью.

Что такое законы диалектики?

В понимании философов закон – это устойчивая связь и характеристика взаимоотношений между явлениями и процессами. Законы диалектики имеют такие главные особенности:

- Объективность. Диалектические законы не зависят от желаний и действий человека.

- Существенность. Законы отмечают самую суть предмета или явления.

- Повторяемость. Закон указывает лишь на те явления и связи, которые повторяются систематически.

- Всеобщность. Законы диалектики в философии указывают на закономерные связи, характерные для всех случаев конкретного типа.

- Универсальность. Законы описывают разные сферы окружающей действительности: общество, природу, мышление.

Кто открыл законы диалектики?

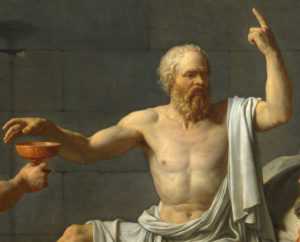

Первые наработки в сфере диалектики относятся ко времени существования древних государств: Китая, Индии и Греции. Античная диалектика не была структурированной и точной, но имела в себе зачатки современного понимания законов существования вселенной. Зенону Элейскому, Платону, Гераклиту и Аристотелю принадлежат первые попытки формирования законов диалектики.

Основной вклад в формирование диалектической мысли внесли немецкие философы. Важной составляющей работ немецких авторов, включая три закона диалектики Гегеля и теорию познания Канта, являются христианские доктрины. Философия того времени опиралась на средневековое понимание мира и рассматривала окружающую действительность в качестве предмета познания и деятельности.

3 закона диалектики

Развитие каждого человека и всего общества подчиняется определенным закономерностям, которые отражены в диалектических законах, универсальных и не имеющих ограничений. Их можно использовать по отношению к любому обществу, явлению, историческому моменту, роду деятельности. Три закона диалектики отражают параметры развития и показывают, как будет проходить дальнейшее движение в выбранном направлении.

Существуют такие диалектические законы:

- Закон единства и борьбы противоположностей. В основе развития могут лежать противоположные начала, борьба которых приводит к выработке энергии и является стимулом для движения.

- Закон перехода количественных изменений в качественные. Изменения в количестве могут привести к появлению новых качественных характеристик.

- Закон отрицания отрицания. В законе разъясняется, почему развитие идет по спирали, а не горизонтально.

Закон единства и борьбы противоположностей

Первый диалектический закон утверждает, что все в мире движется благодаря двум противоположным началам, находящимся в антагонистических отношениях друг с другом. Эти начала, хотя и являются противоборствующими, имеют одинаковую природу. К примеру: день и ночь, холод и тепло, тьма и свет. Единство и борьба противоположностей — важная составляющая движения вперед. Благодаря ей окружающий мир получает энергию для существования и деятельности.

Борьба антагонистических сил может быть разной. Иногда она выгодна обеим сторонам и тогда приобретает вид сотрудничества. При этом одна сторона может постоянно находиться в проигрыше. В другом случае противоборствующие силы могут сражаться до полного уничтожения одной из них. Существуют и другие виды взаимодействия противоположностей, но при этом результат всегда один: выработка энергии для развития окружающего мира.

Закон диалектики — количество переходит в качество

Второй закон диалектики ставит во главу угла качественно-количественные характеристики. Он говорит о том, что все изменения происходят на определенной стадии накопления количественных характеристик. Незаметные количественные накопления выливаются в резкие качественные изменения, которые приводят к новому уровню развития. Качественно-количественные изменения могут повторяться несколько раз, но в определенный момент они выходят за границы существующих явлений или процессов и приводят к изменениям в самой системе координат.

Закон отрицания отрицания

Закон отрицания отрицания в философии опирается на временные рамки. Все в мире существует лишь до той поры, пока оно является новым. Устаревшие вещи, предметы и явления заменяются новыми, что ведет к развитию и движению вперед. Со временем новые веяния также устаревают и заменяются более современными. Таким образом обеспечивается непрерывное движение вперед и усовершенствование. В данном случае развитие обеспечивается преемственностью и носит спиралевидный характер.

4 закон диалектики

Основные законы диалектики универсальны и призваны объяснить пути развития природы и общественно-экономической формации. Три диалектических закона были сформулированы философами еще в средние века и помогли понять природу движения и развития. Некоторые философы и социологи нашего времени считают, что существующие принципы и законы диалектики не отражают в полной мере картину развития. Хотя выдвигаются новые законы, большинство философов считает, что четвертое правило не является законом диалектики, так как пересекается с существующими тремя законами.

К 4 закону диалектики относят такие законы:

- Закон взаимосвязи количественных, доброкачественных и злокачественных изменений.

- Закон превращения качества в свою противоположность.

- Закон Божественного подобия.

Законы диалектики — примеры

Диалектические законы универсальны и могут применяться к различным сферам. Приведем примеры к трем диалектическим законам из разных сфер жизни и природы:

- Закон единства и борьбы противоположностей. Ярким примером могут служить спортивные соревнования, в которых команды стараются достичь высоких результатов, но при этом являются конкурентами.

- Закон перехода количественных изменений в качественные. Большое количество примеров, подтверждающих этот закон, можно найти в экономической и политической сфере. Небольшие изменения в политическом устройстве страны могут со временем привести к смене социального строя.

- Закон отрицания отрицания. Смена поколений является точным и понятным примером этого закона. Каждое последующее поколение стремится быть более прогрессивным, и этот процесс никогда не останавливается.

womanadvice.ru

Ответы@Mail.Ru: Примеры трёх законов диалектики???

Законы диалектики ошибочны.Диалектика марксизма очевидным образом пытается выкинуть СУБЪЕКТ из участия в РАЗВИТИИ. Но создание нового и более совершенного — это творческое действие субъекта, доступное ТОЛЬКО ему.

1) «Единство и борьба противоположностей».

Нет такого. Есть АБСОЛЮТНАЯ ЕДИНАЯ ИСТИНА и борьба разных ЧАСТИЧНЫХ ВОСПРИЯТИЙ этой истины у разных субъектов (см. пояснения ниже). Для неживой же материи не существует борьбы с другой неживой материей. «Борьба» — это свойство, присущее только живому субъекту, к объективной материи не относящееся.

2) «Закон перехода количественных изменений в качественные»

Нет такого. Есть намеренная ОРГАНИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОМ новой более СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА (качества) — ничто не появляется само согласно 1-му закону термодинамики, а наоборот, только разрушается согласно 2-му закону термодинамики. К субъекту (к его работе над собой) это тоже относится – т. к. всё содержимое в пространстве сознания выступает в качестве объекта: ощущения, мысли, чувства, навыки, ценности, смыслы и т. д.

3) «Отрицание отрицания»

Нет такого. Есть ОРГАНИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОМ ПРЕВОСХОЖДЕНИЯ и ВКЛЮЧЕНИЯ (закон Кена Уилбера).

Мерседес не является отрицанием жигули (он не отказался от колес или руля), а является улучшенной с помощью субъекта версией жигули, где основные элементы жигули были включены в мерседес (руль, колеса) и добавлены новые свойства, созданные субъектом и дающие превосходство мерседесу над жигули.

Пояснение по 1-му закону:

Существует Бесконечное Сознание, которое воспринимает весь Мир в его бесконечной полноте. И появляется маленькое человеческое сознание (т. е. сжатый до точки вариант Бесконечного Сознания), которое увеличивает свою способность к более полному восприятию мира в течение своей жизни от нуля (при рождении) до бесконечности (Бесконечное Сознание). Это как с большой картиной и маленькой рамкой, которую мы кладем на картину — если рамка меньше картины, то она не охватит ее полностью — нужно расширять рамку. Порою (но не всегда) два разных ученых высвечивают две противоположные половины одной и той же картины, но считая что именно их половина и есть целая завершенная картина, они начинают отвергать другие важные части. Они абсолютизируют свою половину истины (картины) и игнорируют другую половину. Так возникают «идеализм» и «материализм», «эмпиризм» и «рационализм», и т. п. Выходом является учет частичных истин как это сделал Кен Уилбер в своем Интегральном подходе.

Возможность развития сознания человека порождает динамику законов: постепенное увеличение способности воспринимать по 1-у закону приводит к 3-у закону: старое восприятие превосходится (преодолевается) и включается в новое, – это в свою очередь порождает 2-й закон: субъект получает способность создавать более сложные структуры благодаря более полному (глубокому) восприятию мира.

Диалектика материализма вместо того чтобы привести человечество в итоге к АБСОЛЮТНОМУ СУБЪЕКТУ (Бесконечности Сознания), приводит его к АБСОЛЮТНОМУ ОБЪЕКТУ (Забвению). Возможность развития человеческого сознания до уровня Бесконечного Сознания в итоге приводит к преодолению человеком разделения субъекта и объекта, т. к. все объекты оказываются внутри субъекта (человеческого сознания) – получается АБСОЛЮТНЫЙ СУБЪЕКТ размером со Вселенную, АБСОЛЮТНАЯ ЖИЗНЬ. Марксизм же расширяет не субъект, а объект, включая в него всё, в том числе и все субъекты (всё живое и человека), выкинув таким образом субъект из Вселенной, и в итоге получается АБСОЛЮТНЫЙ ОБЪЕКТ размером со Вселенную, т. е. Абсолютно Мёртвая Вселенная, АБСОЛЮТНАЯ СМЕРТЬ.

otvet.mail.ru

Примеры трёх законов диалектики??? — Полезная информация для всех

Диалектика — развитие всего сущего.1. Закон отрицания отрицания заключается в том, что новое всегда отрицает старое и занимает его место, но постепенно уже само превращается из нового в старое и отрицается все более новым.

Примеры:

а) смена общественно-экономических формаций (при формационном подходе к историческому процессу) ;

б) «эстафета поколений»;

в) смена вкусов в культуре, музыке;

г) эволюция рода (дети — частично родители, но уже на новой ступени) ;

д) ежедневное отмирание старых кровяных клеток, возникновение новых.

2.закон перехода количественных изменений в качественные.

Качество тождественная бытию определенность, стабильная система определенных характеристик и связей предмета.

Количество исчисляемые параметры предмета или явления (число, величина, объем, вес, размер и т. д.) .

Мера единство количества и качества.

При определенных количественных изменениях обязательно меняется качество.

Пример:

Если нагревать воду последовательно на один градус по Цельсию, то есть изменять количественные параметры температуру, то вода будет изменять свое качество станет горячей (в силу нарушения привычных структурных связей атомы начнут двигаться в несколько раз быстрее) . При достижении же температуры в 100 градусов произойдет коренное изменение качества воды она перейдет в пар (то есть разрушится прежняя «система координат» процесса нагревания вода и прежняя система связей) . Температура в 100 градусов в данном случае будет узлом, а переход воды в пар (переход одной меры качества в другую) скачком. То же самое можно сказать и об охлаждении воды и ее превращении при температуре ноль градусов по Цельсию в лед.

3. Закон единства и борьбы противоположностей заключается в том, что все сущее состоит из противоположных начал, которые, будучи едиными по свое природе, находятся в борьбе и противоречат друг другу (пример: день и ночь, горячее и холодное, черное и белое, зима и лето, молодость и старость и т. д.) .

Примеры:

а) антагонистическая борьба, где одна сторона может выжить только за счет полного уничтожения другой.

б) солидарность, союзничество (стороны не оказывают друг другу прямого содействия, но имеют общие интересы и действуют в одном направлении) ;

в) солидарность, союзничество (стороны не оказывают друг другу прямого содействия, но имеют общие интересы и действуют в одном направлении

info-4all.ru

Ответы на вопрос «19. Законы диалектики. Категории диалектики.»

Диалектика — признанная в современной философии теория развития всего сущего и основанный на ней философский метод.

Диалектика как философская концепция представляет собой систему категорий, принципов и законов, все они характеризуют различные аспекты движения и развития.

законы диалектики:

Закон — это объективные (не зависящие от воли человека), общие, стабильные, необходимые, повторяющиеся связи между сущностями и внутри сущностей.

Выделяются три базовых закона диалектики:

• единства и борьбы противоположностей;

• переход количества в качество;

• отрицания отрицания.

Закон единства и борьбы противоположностей говорит, что все в мире состоит из противоположных начал (день — ночь, расцвет — упадок, созидание — разрушение и т.д. и т.п.), которые вечно борются друг с другом. Эта борьба и есть источник постоянного движения, изменения и развития. Но противоположные начала не только находятся в состоянии борьбы, они также образуют единство: без одной противоположности не может быть другой, они друг друга обуславливают, предполагают, создают (об этом законе мы уже говорили в параграфе про элеатов и Гераклита).

Закон перехода количественных изменений в качественные

Закон отрицания отрицания говорит о том, что любая вещь, появляясь на свет из какой-нибудь другой вещи (своей причины), занимает ее место и тем самым отрицает ее, но через какое-то время сама отрицается новой вещью, которую она порождает себе на смену. Брошенное в весеннюю землю семя превращается в растение и уступает ему место, отрицается им, а потом это растение превращается в созревшие на исходе лета плоды, в свою очередь, отрицается ими. Как видим, отрицание — это не уничтожение, а переход на новый уровень существования: старое присутствует в новом в ином, преобразованном (или снятом, выражаясь по-гегелевски, виде). По большому счету, до Гегеля существовало два основных представления о движении: прямолинейное и циклическое. В одном случае имеет место постоянное возникновение нового (графически это можно изобразить восходящей прямой), а в другом — бесконечное повторение старого (графически изображается окружностью). Движение, в основе которого лежит закон отрицания отрицания, представляет собой диалектическое единство противоположных начал: и создания нового, и повторения старого, и графически может быть изображено витками спирали (старое повторяется, но каждый раз на новом уровне). Так, например, нынешняя зима — такая же, как и прошлогодняя (холодно, снежно и т.д.), но все же это именно новая, нынешняя зима, а не прошлогодняя, которая навсегда ушла в прошлое. Примеры, иллюстрирующие законы диалектики, бесконечны, потому что эти законы универсальны, то есть действуют на всех уровнях организации мира.

Принципы — это то что лежит в основе, некоторой совокупности факторов или знаний. Принцип — это исходный пункт объяснения.

Основными принципами диалектики являются:

• принцип всеобщей связи;

• принцип системности;

• принцип причинности;

• принцип историзма.

Всеобщая связь означает целостность окружающего мира, его внутреннее единство, взаимосвязанность, взаимозависимость всех его компонентов — предметов, явлений, процессов.

Связи могут быть:внешние и внутренние;

непосредственные и опосредованные;

генетические и функциональные;

пространственные и временные;

случайные и закономерные.

Наиболее распространенный вид связи — внешние и внутренние. Пример: внутренние связи человеческого организма какбиологической системы, внешние связи человека как элементы социальной системы.

Системность означает, что многочисленные связи в окружающем мире существуют не хаотично, а упорядоченно. Данные связи образуют целостную систему, в которой они располагаются в иерархическом порядке. Благодаря этому окружающий мир имеетвнутреннюю целесообразность.

Причинность — наличие таких связей, где одна порождает другую. Предметы, явления, процессы окружающего мира чем-то обусловлены, то есть имеют либо внешнюю, либо внутреннюю причину. Причина, в свою очередь, порождает следствие, а связи в целом именуются причинно-следственными.

Историзм подразумевает два аспекта окружающего мира:

• вечность, неуничтожимость истории, мира;

• его существование и развитие во времени, которое длится всегда.

Категория диалектики — наиболее общие понятия, которыми оперирует философия для раскрытия сути диалектических проблем.

К основным категориям диалектики относятся:

• сущность и явление;

• форма и содержание;

• причина и следствие;

• единичное, особенное, всеобщее;

• возможность и действительность;

• необходимость и случайность

www.konspektov.net

Диалектика в философии — лекция

Диалектика

в философии руководствуется

в первую очередь законом единства

и борьбы противоположностей, смысл

которого заключается в том, что

в реальной действительности все

сущее представляет собой единство

противоположных начал, находящихся

при этом в постоянной борьбе. Самым

ярким примером действия диалектического

закона является день и ночь, молодость

и старость, зима и лето, и означает

это не только единство и борьбу

данных начал, но и их постоянное внутреннее

движение и развитие. Второй закон

диалектики – переход в качественные

изменения изменений

Некоторые ученые считают, что

диалектика является важной

Диалектика

— этоучение о движении и развитии,

восходящее к античному философу Гераклиту,

который учил о единстве противоположностей.

Согласно диалектике, источник

движения и развития любого тела может

находиться только в нем самом (идея самодвижения

и саморазвития). Основные законы диалектики:

Закон единства и борьбы противоположностей.

Всякая вещь обладает взаимоисключающими свойствами, «борьба» которых приводит к непрерывному изменению вещи (саморазвитию).

Примечание. Человеческий

род состоит из противоположных половин: мужской и женской, «

Закон взаимного перехода количественных изменений в качественные.

Всякая вещь, внутренне изменяясь, должна рано или поздно превратиться в другую вещь, перестав быть самою собой.

Примечание. Повышение

температуры воды рано или поздно должно

привести к ее превращению в пар; старение

человека рано или поздно приводит к его

смерти, т. е. к превращению в труп; увеличение

денежных накоплений рано или поздно приводит

к их превращению в самовозрастающую

стоимость или в капитал.

Гегель

нашел очень удачный

термин для диалектического

отрицания — снятие (Aufhebung).

В нем органически слились

три смысловых плана:

упразднение, сохранение

и подъем. Во-первых,

диалектическое отрицание

есть устранение, уничтожение,

отбрасывание старого,

отжившего, того, что

не отвечает изменившимся

условиям, препятствует

дальнейшему развитию.

Во-вторых, оно вбирает,

удерживает и сохраняет

все жизнеспособное,

перспективное, ценное,

что есть в отрицаемом

состоянии, что было

в предшествующем развитии.

Наконец, в-третьих,

диалектическое отрицание

дает жизнь новому качественному

состоянию, новой стадии

развития. А это равнозначно

обогащению, тому или

иному совершенствованию

содержательных, структурных,

функциональных и иных

характеристик всех

относящихся сюда явлений.

Иначе говоря, в общем

плане диалектическое

отрицание утверждает

более высокий уровень

развития.

Закон

отрицания отрицания.

Изменение изменившейся вещи, не может вернуть ее в первоначальное состояние (до исходного изменения), а переводит ее в новое синтетическое состояние, предполагающее сочетание свойств, которые были присущи вещи как до, так и после исходного изменения.

Примечание. Октябрьская

революция в России (1917) — отрицание российского

самодержавия; перестройка в СССР —отрицание Октябрьской

революции; однако перестройка не привела

к реставрации самодержавия, способствовав

установлениюнового, невиданног

Отрицания отрицания закон, один из основных законов диалектики, характеризующий направление процесса развития, единство поступательности и преемственности в развитии, возникновения нового и относительной повторяемости некоторых моментов старого. Впервые был сформулирован Г. Гегелем, хотя отдельные черты этого закона (диалектический характер отрицания, роль преемственности в развитии, нелинейный характер направления развития) фиксировались и в предшествующей истории философии. В системе гегелевской диалектики развитие есть возникновение логического противоречия и снятие его в дальнейшем; в этом смысле оно есть зарождение внутреннего отрицания предыдущей стадии, а затем и отрицание этого отрицания (см. Гегель, Соч., т. 6, М., 1939, с. 309—10). Поскольку отрицание предыдущего отрицания происходит путём снятия, оно всегда есть в известном смысле восстановление того, что отрицалось, возвращение к уже пройденной стадии развития. Однако это не простой возврат к исходной точке, а «… новое понятие, но более высокое, более богатое понятие, чем предыдущее, ибо оно обогатилось его отрицанием или противоположностью; оно, стало быть, содержит в себе старое понятие, но содержит в себе более, чем только это понятие, и есть единство и его и его противоположности» (там же, т. 5, М., 1937, с. 33). Отрицания отрицания закон оказывается, таким образом, всеобщей формой раздвоения единого и перехода противоположностей друг в друга или, иными словами, всеобщим проявлением закона единства и борьбы противоположностей. Гегель гипертрофировал значение триады как формы действия Отрицания отрицания закон, стремился «подвести» под нее все процессы изменения и развития.

В материалистической

В раскрытии содержания

4.Принципы диалектики и её альтернативы

Философское учение о диалектике осуществляется в плане онтологическом и гносеологическом. Философское учение о диалектике в онтологическом плане иногда называют объективной диалектикой, в гносеологическом – субъективной диалектикой. Соответственно этому различают онтологические принципы диалектики и гносеологические принципы диалектики.

Онтологические

принципы диалектики представляют собой

положения, в которых отражаются

общие свойства, общие связи и

отношения, присущие явлениям объективного

мира (живая, неживая природа, общество).

Наличие таких свойств, связей и

отношений выявляется в процессе

экспериментальных и

К числу исходных онтологических принципов диалектики относятся следующие:

1.

Принцип всеобщей взаимосвязи

явлений, сущность которого в

том, что все вещи, явления в

мире находятся во всеобщей

взаимосвязи и

2. Принцип развития: в движении и развитии находятся явления всех сфер действительности (живой, неживой природы, общества, процессов мышления).

Категорию «развитие» следует отличать от категорий «движение», «прогресс». В соответствии с логикой, различения понятий следует проводить по содержанию, по объёму и по степени абстрагирования. По содержанию все три категории фиксируют изменение. В онтологическом плане содержание данных категорий оказывается однородным и различие их здесь возможно только по объёму и степени абстрагирования. По объёму предельно широкой категорей является «движение». Обобщённое определение этой категории было дано Ф. Энгельсом: «Движение, рассматриваемое в самом общем смысле слова, т. е. понимаемое как способ существования материи, как внутреннее присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением».

3.

Принцип системности: каждый

Три

рассмотренных онтологических принципа

диалектики приемлемы как в философских

школах объективного идеализма, так

и в философии диалектико-

4.

Принцип материального

Гносеологические принципы диалектики являются, в определённом смысле, отражением онтологических принципов и служат общими исходными положениями в процессах познания. Соответственно выделяются следующие основные гносеологические принципы диалектики.

1.

Принцип конкретного и

2.

Принцип историзма. Этот принцип,

по существу, является отражением

онтологического принципа

3.

Принцип системности.

myunivercity.ru

КАТЕГОРИИ ДИАЛЕКТИКИ — Философия — Помощь студенту — Каталог статей — KFORS.org

КАТЕГОРИИ ДИАЛЕКТИКИ

Что выражают категории диалектики?

Какие функции выполняют?

Какие типы категорий можно выделить?

Философское мышление выявляет всеобщие черты и свойства, присущие не отдельным видам явлений, а всему бытию.

Знания такого рода выражаются в универсальных формах человеческого мышления — категориях. Категории, в которых универсальные связи бытия осмысливаются в их сложной, гибкой динамике, образуют группу категорий диалектики. Для диалектики характерно формирование парных категория, таких как «причина-следствие», «возможность-действительность», «необходимость-случайность», «часть-целое», «форма — содержание», «единичное — общее — особенное», «система-элемент-структура».

В сочетании, взаимодополнении данные категории образуют подвижную сеть универсальных понятий, способных отражать противоречия бытия. Поскольку категории диалектики имеют предельную степень общности, они выступают как логические категории всякого познания и практической деятельности.

Категории диалектики выполняют ряд важных функций. Главные из них — научно-познавательная, мировоззренческая, методологическая, органически связанные между собой.

В ходе познавательной деятельности категории как бы закрепляют достигнутые в науке рубежи, результаты все более глубокого обобщения явлений действительности, выступают как всеобщие определения бытия. Содержание каждой категории формирует представление о какой-либо важной стороне действительности, о необходимых существенных свойствах и отношениях объективного мира. Тем самым данные категории обеспечивают адекватное отражение действительности и вместе с тем способствуют выработке мировоззренческих знаний. Категории выполняют также активную методологическую роль, выступая в качестве своеобразных ступенек все более глубокого и всестороннего познания действительности. Категории показывают, какие стороны действительности, в какой последовательности следует изучать для того, чтобы от внешнего явления проникнуть вглубь, в сущность данного явления.

Среди бесконечного многообразия связей действительности философское познание исторически выделяло различные их типы. «Единичное-общее», «многое — единое», «сходство — различие», «часть — целое» и другие понятия. Такие связи могут быть объединены в группу категорий, выражающих «устройство», «организованность» бытия.

В истории познания прослеживается также другой категориальный ряд, выражающий универсальные связи детерминации (причинности): «явление — сущность», «причина — следствие», «случайность — необходимость», «возможность — действительность» и др.

Первый подход к анализу универсальных связей можно условно назвать «горизонтальным», второй — «вертикальным».

Каково содержание парных категорий диалектики?

Как возможно использование знаний о всеобщих связях, выраженных в данных категориях в деятельности военных кадров?

Единичное и общее. В процессе своей жизни и деятельности мы постоянно сталкиваемся с единичными, конкретными явлениями, вещами. Под единичным понимаются относительно обособленные предметы или процессы, обладающие такими признаками, которые дают возможность отличить их от других предметов и процессов (пример: курсант Иван Петров, первый курс факультета тыла, учебные занятия 20 февраля).

Сравнение определенных явлений в то же время позволяет обнаружить у них и одинаковые черты, сходные свойства. Такое единство повторяющихся признаков для множества однородных явлений выражается категорией общее. Наличие общих признаков позволяет; объединить предметы, процессы в различные группы (российский солдат, военное училище, учебное занятое).

Внутри общего могут иметь место и общности меньшего порядка, со специфическими свойствами, присущими лишь определенной группе предметов и процессов, такие специфические признаки отражаются категорией особенное.

Особенное является своеобразным связующим звеном между единичным и общим. По отношению к единичному оно выступает как общее, а по отношению к общему как единичное. Отвлекаясь от особенных черт, мы постепенно переходим от единичного к общему (военнослужащий ВВ — российский военнослужащий — военнослужащий). И, напротив, выявляя и учитывая все новые особенности, мы движемся от общего к конкретному единичному явлению.

Единичное и общее находятся в тесной связи друг с другом, которая охватывает все предметы и явления. В чем проявляется данная взаимосвязь?

1. Общее не существует само по себе. Оно неразрывно связано с единичным и существует в нем и через него.

2. Единичное, так или иначе, включает в себя общие черты. Проследим эту взаимосвязь на одном примере. Рассмотрим общее понятие — оружие и конкретный образец оружия, скажем, данный автомат. Понятие оружие вообще охватывает все виды оружия, начиная с копья, лука, стрелы и кончая самыми современными видами ядерного оружия, но этот охват приблизителен, так как выделяется лишь одна, существенная сторона, свойство, присущее оружию в целом — свойство служить средством поражения противника.

Каждый отдельный образец оружия, данный автомат, например, потому и является оружием, что с его помощью можно поражать противника. Следовательно, всякий отдельный образец оружия есть и оружие вообще (так или иначе общее). Общее свойство существует в единичном, проявляется конкретно в каждом образце оружия. Наряду с этим у каждого конкретного оружия много своих специфических признаков, сторон и свойств.

Связь данных категорий выступает как закон бытия и познания, имеющий методологическое значение, как для познания, так и для практической деятельности:

— знание названных категорий позволяет правильно осмыслить логику процесса познания;

— познание нового, как правило, начинается с изучения отдельных предметов и явлений, выявления их различных свойств. Оно, таким образом, идет от их целостной, но неглубокой характеристики к вычленению в каждом явлении его общих и единичных свойств, к последующему синтезу общих характеристик в соответствующих понятиях. Наряду с этим, в познании применимо изучение процессов на базе пользования общих законов для проникновения в сущность единичных явлений;

— на практике сознательное использование категорий «единичное» и «общее» позволяет соразмерить общие задачи, стоящие перед каждым специалистом тыла.

Явление и сущность. Любой новый предмет предстает перед нами вначале как совокупность явлений — внешних признаков (цвет, запах, звук, вкус, положение в пространстве, наблюдаемые изменения во времени и т.п.) Явление — это внешняя, наблюдаемая, обычно изменчивая характеристика того или иного предмета. Однако, при этом мы всегда стремимся выяснить, а что скрывается за этими явлениями, какова их сущность?

Сущность — это совокупность внутренних, устойчивых связей, выражающих общие и специфические черты ряда явлений. Сущность, в отличие от явления, постигается с помощью нашего мышления, что требует довольно-таки серьезных усилий. Нетрудно заметить, что даже ребенок быстро усваивает, как при помощи выключателя зажечь свет, включить телевизор. Однако, не всякий и взрослый человек понимает — как и почему это происходит. Требуется глубокое знание основ физики, электротехники для того, чтобы понять сущность происходящих при этом процессов.

Явление и сущность — диалектически связанные противоположности, которые не совпадают друг с другом. Иногда это несовпадение носит ярко выраженный характер: внешние, поверхностные черты предмета маскируют, искажают его суть. В таких случаях говорят о видимости. Видимость — это поверхностный, а нередко и субъективный искаженный образ явлений. Примером может служить хорошо всем известное явление — мираж: зрительное видение, возникающее из-за искривления лучей света атмосферой.

В то же время надо помнить о связи видимости сущности, т.к. видимость есть проявление сущности в одном из ее моментов. Создание видимости активной деятельности человеком есть один из моментов его сущности и это всегда надо помнить, организуя работу по воспитанию своих подчиненных.

Связь сущности и явления находит свое выражение в следующих закономерностях:

1) сущность составляет основу явления, а явление выступает как внешнее выражение сущности;

2) познание идет от явления к сущности, углубляясь далее от сущности первого порядка к сущности второго порядка и т.д.

В сфере практического действия знание диалектики сущности и явления позволяет правильно видеть и выделять главное, определяющее, находить основное звено, помогает за внешними событиями, за случайными фактами видеть скрытые пружины, основы возникающих явлений и эффективно влиять на них.

Целое и часть. Много веков назад сложилось убеждение, что понять тот или иной предмет — значит, уяснить из чего он состоит. Философскими понятиями, с помощью которых осмысливалось устройство бытия, служили понятия «простое — сложное», «часть — целое». Под частями понимали такие предметы, которые в своей совокупности образуют новые, более сложные предметы. Целое же рассматривалось как результат сочетания частей того или иного предмета, т.е. целое — это простая сумма своих частей.

Однако уже тогда было подмечено, что целое по каким-то причинам есть нечто большее, чем его части, вместе взятые. В самом деле, набор частей автомата, деталей военной одежды, автомобиля еще не автомат, не одежда, не автомобиль. До наших дней из древнегреческой философии дошло размышление, условно именуемое «корабль Тезея». Тезей уходит в долгое плавание. Морякам пришлось в процессе ремонта постепенно заменить все износившиеся части корабля новыми (ситуация вполне реальная и в наши дни: автомобиль, автомат и т.п.) В результате возникает вопрос:

следует ли считать, что это уже другой корабль или его можно рассматривать как тот же самый. Склоняясь ко второму ответу, мы невольно признаем, что корабль не сводится к набору своих частей, но представляет нечто целое.

Рассмотрение данной проблемы в истории философии привело к возникновению альтернативных учений — элементаризм и холизм. Элементаризм сводил целое к простой сумме частей и исходил из этого при изучении и объяснении различных видов целостности. Холизм (от греческого — целое), в свою очередь, истолковывал несводимость целого к сумме частей, утверждай, что миром управляет холистический процесс- процесс творческой эволюции, создание новых целостностей.

Какова же современная точка зрения на проблему соотношения целого и его частей? В процессе развития философской мысли складывалось убеждение, что свойства целого несводимы к набору свойств частей, его составляющих. Возьмем молекулу воды. Сам по себе водород, два атома которого образуют систему, горит, а кислород, один атом которого входит в нее, поддерживает горение. Целое же, образованное из этих частей, вызывает к жизни совершенно иное свойство: вода гасит огонь.

Еще древнегреческий философ Сократ замечал, что лицо связывает в единое целое свои части: губы, рот, нос, глаза, уши, подбородок, щеки. И как бы ни различались по виду и своим функциям все части лица, как бы они ни были сходны, сами по себе они не образуют лица. Лицо есть нечто единое, целое. Оно неразделимо и несводимо к тем частям, из которых состоит, без потери своей качественной определенности именно как лица. Оно объединяет части, охватывает их все и образует уникальное целое, обладающее новыми интегративными свойствами.

То есть загадка целостности заключается в связи, объединяющей предметы в сложные комплексы, во взаимодействии, частей. Благодаря этой связи, образуется целое, по отношению к которому отдельные предметы могут выступать в качестве частей. Таким образом, целое — это такая взаимосвязь и единство частей, которая характеризуется новыми свойствами. Часть — это элемент целого. Любое скопление явлений представляет собой целостность? Нет. Где нет рождения нового интегративного качества, там нет и целого, а есть лишь упорядоченная и случайная сумма явлений, объединенных только пространственным расположением (груда камней, толпа людей на улице).

Внутри действительно целостных групп явлений существует своя градация степеней целостности, совпадающая с уровнями структурной организации материи, формами ее движения.

Так выделяется: механический тип целостности примером чего служит любая машина, оружие, часовой механизм. Это уже не простая сумма частей: здесь заложен определенный принцип, и механизм действует согласно именно этому принципу, которому подчинена работа всех его частей. К этому типу целостности можно отнести также природные системы, принципы которых изучаются механикой, например, движение планет вокруг солнца.

Физический тип — сложно организованные физические структуры (атом, молекула, кристалл и др.), а также биологические и социальные. Социальная целостность в виде общества является высшей формой выражения целостности. Общие закономерности социального целого определяют суть его любой части и направление развития: часть ведет себя в соответствии с сущностью целого, и это поведение определяется всей системой действующих социальных норм — юридических, нравственных и иных.

Система. Элемент. Структура.

При анализе категорий «часть» и «целое» мы обратились к категориям «элемент», «структура», «система». Это не случайно. Идея системности формировалась постепенно. Философское ее осмысление предшествовало специально-научным исследованиям. Весомый вклад в ее развитие внесла немецкая классическая философия. Понятие системы применялось в ней главным образом к познанию. И. Кант разъяснял: «наука — не агрегат, а система, в которой целое — четкая взаимосвязь соответствующих знаний — важнее частей»

В науке идеи системности заявили о себе в середине XIX века при исследовании таких сложных, динамичных, развивающихся объектов, как человеческое общество и биологический мир. В ходе этих исследований стало нарастать сознание того, что практически в любой сфере человеческой деятельности люди имеют дело не с отдельными изолированными объектами, а с их сложными, взаимосвязанными комплексами.

В XX веке по мере все большего применения идей системного подхода разрабатываются более конкретные теории системности (тектология А.Л Богданова — 20-е годы, общая теория систем Л Берталанфи -50-е годы, системотехника — 60-е годы) и все же основой разработки принципа системности остается философская концепция. На философском уровне осмысливаются, прежде всего основные понятая: «система», «элемент», «структура».

Система — это все, что между собой связано определенным образом и подчинено действию соответствующих законов.

Элемент — это минимальная единица в составе данной системы.

Иногда «элемент» определяют как «простой», «далее неделимый». Однако понятия «простой», «сложный», «делимый» и «неделимый» относительны. То, что в одной системе выступает как простое и неделимое, в другой — как сложное и делимое. Например, атом по отношению к вещи выступает как «простой», как ее элемент, но он сам оказывается определенной системой.

Структура — совокупность связей между элементами, определяющими качественную специфику объекта. В качестве системы можно рассматривать любой объект, однако, признаки системности могут выражаться по-разному. Объекты, где слабо выражены связи между элементами, и они носят случайный характер, принято называть неорганизованными совокупностями. К ним относят различные конгломераты (куча камней, случайное скопление людей и т.п.). Входя в состав такого объединения, или покидая его, элементы не претерпевают каких-либо серьезных изменений. Такая совокупность либо полностью лишена системно-структурного характера, либо он слабо выражен и им можно пренебречь.

Другую группу объектов принято называть системными объектами. Они обладают устойчивой структурой и обладают новыми свойствами, возникающими в результате взаимодействия элементов в рамках целого. Для системных объектов также характерна иерархичность строения — последовательное включение систем низкого уровня в систему более высокого уровня.

Системой, таким образом, называют не произвольно выбранное множество предметов и связей между ними, а упорядоченную определенным образом целостную структуру, единый сложный объект.

В технике практически любое устройство, инженерное сооружение состоит из ряда деталей, узлов, которые функционируют совместно в данной конструкции, т.е. выступает как определенная система (автомобиль, оружие и т.д.)

Долгое время казалось, что размышления о понятиях: «часть», «целое», «система», «элемент», «структура» интересны только профессиональным философам. Но положение в корне изменилось, когда человеческое общество столкнулось, в частности, с практическими задачами в технической области, когда стали появляться объекты, включающие в себя тысячи элементов. Казалось, что для проектирования и использования таких систем (телефонная связь, вычислительные системы и т.д.) нужны не только физические, химические, биологические знания, но и понятийный аппарат, отражающий общие закономерности функционирования систем, которые нашли свое отражение в философских категориях.

Со временем этот вывод был распространен не только на технику, но и в другие области знания, в результате чего стал быстро развиваться системный подход, применивший выработанные в философии знания.

Основные принципы системного подхода:

— принцип целостности: в его основе лежит представление о целостности изучаемого объекта. Это предполагает рассмотрение объекта с двух позиций: в соотношении объекта со средой», внешним окружением и путем внутреннего расчленения самой системы с выделением ее элементов, свойств и их месте в рамках целого,

— представление о целостности системы конкретизируется через понятие связи. Разные типы устойчивых связей образуют структуру системы, т.е. обеспечивают ее упорядоченность;

— управление как способ регулирования, обеспечения связей между различными уровнями.

Таким образом, мир, нас окружающий, наша деятельность, объекты, на которые направлена эта деятельность, в основе своей являются системами разного уровня. Для организации своей деятельности важно понимать и знать закономерности развития систем, для чего необходимо применять системный подход.

Форма и содержание.

Рассматривая изменяющийся окружающий нас мир, мы уже говорили, что это развитие осуществляется в определенных формах. В каждой форме заключено определенное содержание. Что же такое форма и содержание? Содержание — это совокупность всех составных элементов, свойств, состояние данного предмета или процесса.

Форма — это способ существования и выражения данного содержания. Форма и содержание присущи любому объекту или процессу, т.е. они не существуют сами по себе, а предметы обладают определенным содержанием, определенной формой. В силу этого они тесно связаны между собой, что находит свое проявление в их диалектической связи.

1. Всякое содержание оформлено, каждая форма содержательна. Так, боевая служба ВВ выступает перед нами во вполне определенной форме — патрулирование, выставление часовых, оперативные группы и т.д. В свою очередь, каждая из этих форм наполнена вполне конкретным содержанием.

2. Содержание определяет форму, однако, форма влияет на содержание. Вследствие неравномерности развития различных частей предмета, содержание изменяется быстрее, чем форма. Содержание, таким образом, является ведущей, определяющей стороной, но форма активно может влиять на содержание в различных направлениях — может способствовать развитию содержания, а может тормозить. Наглядным примером того является развитие вооруженных сил, ВВ. В середине XX столетия изменилось содержание боевых действий вооруженных сил и, прежде всего, средств вооруженной борьбы, что привело к возникновению новых форм ведения боевых действий.

3. Одно и то же содержание может выступать в различных Формах, а в одинаковой форме может быть заключено различное содержание.

— форма, как мы знаем, обладает определенной самостоятельностью и оказывает обратное воздействие на содержание. В связи с этим важен выбор наиболее эффективных форм своей работы.

— вместе с тем надо помнить, что чрезмерное увлечение формой в ущерб содержанию может привести к возникновению тихого явления, которое называется формализмом, поэтому от офицера-специалиста требуется умение диалектического применения категорий «форма» и » содержание».

Причина и следствие.

Анализируя явления объективного мира, можно заметить, что в цепи событий существует определенная последовательность: за одним следует другое; более того, одно порождает другое.

Явление, которое порождает, вызывает другое явление или изменяет существующее, называется причиной.

Явление, которое возникает под действием причины, называется следствием.

В вопросе о существовании причинности в объективном мире сложились две последовательные позиции. Детерминизм и индетерминизм.

Детерминизм — это философское учение об объективной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального и духовного мира. Основу данного учения составляет учение о причинности.

Альтернативой этого учения является индетерминизм, который отрицает или причинность вообще, или ее всеобщий характер.

При анализе причин необходимо отделять их от условий и повода. Условия — это внутренние или внешние факторы, представляющие среду, в которой происходит развитие причинно-следственных связей. Повод — событие, предшествующее по времени другому событию, но не порождающее его.

Причина и следствие неразрывно связаны. Эта связь носит противоречивый характер.

1. Одна причина может вызывать несколько следствий (ядерный взрыв вызывает несколько следствий).

2. Одно следствие может быть обусловлено несколькими причинами.

3. При определенных условиях причина и следствие могут меняться местами: следствие становится причиной других явлений, а причина возникает как следствие закономерного хода развития процесса.

Учение о причинности имеет важное значение для деятельности офицера-специалиста внутренних войск. Выявление причинно-следственных связей позволяет:

— действовать более уверенно, со знанием дела, наиболее целесообразно, достигая максимальных результатов;

— предвидеть, как пойдет развитие в будущем;

— среди действующих причин выявлять, прежде всего, основные, решив которые, мы окажем воздействие на развитие явления;

— уметь отличать повод от действующей причины.

Необходимость и случайность.

Необходимость — это то, что должно быть, не может не быть.

Случайность — это то, что может быть, а может и не быть.

Необходимость обусловлена внутренней природой объекта, случайность — стечением внешних обстоятельств. Необходимость имеет общий характер, случайность — единичный. Необходимость характеризует устойчивость связей и отношений, случайность — их изменчивость.

Необходимость и случайность всегда конкретны. Это требует учета той системы связей, в которой явление исследуется как необходимое или случайное, поскольку для одного это явление будет необходимым, а для другого — случайным.

В истории философии существовали две крайности в понимании этих категорий.

1. Абсолютизация случайности. Все случайно, необходимости нет. Эта позиция характерна для субъективного идеализма. Отрицая объективный характер необходимости, Д.Юм утверждал: «Необходимость есть нечто существующее в уме, а не в объектах. Необходимость формируется лишь в силу привычки». Кант критикует Юма, но не с позиций признания объективной необходимости, а считая ее доопытной, априорной. Махисты и неопозитивисты идут вслед за Юмом и Кантом.

С несколько иных позиций необходимость, отрицается неотомизмом и экзистенциализмом. Неотомизм считает, что перед лицом бога все случайно, природа контингента, она не обладает внутренней необходимостью, один бог выше контингентности (случайности). Природная необходимость может быть нарушена божественным вмешательством, о чем свидетельствуют якобы чудеса. С точки зрения экзистенциализма, все, что происходит с человеком, лишено необходимости и закономерности, а носит бессмысленный и случайный характер.

2. Абсолютизация необходимости. Все необходимо, случайного нет. Эта крайность характерна для старого материализма от Демокрита до Фейербаха и объективного идеализма. Античные материалисты считали, что все происходит по необходимости. По Демокриту в вихрях атомов предопределено все и вся. Случайность — это то, причины чего мы не знаем. Отрицание случайности приводят к фатализму. Фатализм утверждает, что любое событие настоящего полностью предопределено в любой момент прошлого. Любой поступок жестко детерминирован. Что в любом стручке пять горошин, а не 4 или 6, хвост этой собаки 5 дюймов, а не длиннее и не короче, все эти факты вызваны не подлежащими изменению сцеплениями причин и следствий, незыблемой необходимостью, и притом так, что уже в складывающейся солнечной системе эта события должны были случиться именно так, а не иначе. В смягченной форме фатализм был присущ и французским материалистам ХVШ века. Гольбах писал: «Ничто в природе не может произойти случайно; все следует определенным законам. А словом, » случай» мы пользуемся для того, «чтобы прикрыть наше незнание естественных причин». (Гольбах, М., 1963, т. 1, С. 112).

Абсолютизация необходимости характерна и для объективного идеализма. У Гегеля все категории, в том числе необходимость и случайность, являются ступенями развития абсолютной идеи. Необходимость и случайность предшествуют реальному миру. Абсолютная идея передвигает людей как пешки. С точки зрения откровенно религиозных концепций, существует высшая надприродная необходимость — Бог. Для Бога случайности не’ существует. Такое понимание необходимости приводит к мистическому провиденциализму, т.е. к признанию божественного предустановления, своего рода «плана» бога, недоступного человеческому познанию. Но религия еще и преувеличивает случайность в мире земном. Отсюда — сочетание двух несовместимых трактовок необходимости и случайности.

Взаимосвязь необходимости и случайности.

Позиция, диалектического материализма может быть выражена в следующих положениях:

1. В признании необходимого характера необходимости и случайности. Самому миру присущи необходимость и случайность, категории же необходимости и случайности — лишь отражение объективных сторон мира, вторичны по отношению к ним.

2. Необходимость и случайность находятся в глубокой взаимосвязи. Являясь диалектическими противоположностями, необходимость и случайность переходят друг в друга, представляют собой диалектическое единство. Случайное необходимо, а необходимое точно также случайно. Их противоположность не абсолютна, а относительна, потому что в реальной действительности нет ни одного явления, которое было бы только необходимым или только случайным. Каждое явление и событие содержит необходимые и случайные явления в разных отношениях. То, что было необходимым в одних условиях, в одной системе связей, может стать случайным в других условиях, в другой системе связей. И, наоборот, то, что было случайным, может стать при появлении новых условий и новой системы связей необходимым. Так, изменение организмов путем приспособления к условиям и образу жизни случайно. Вместе с тем, эти изменения необходимы, поскольку без них не было бы приспособления, как необходимого — процесса эволюционного развития организмов. Относительная противоположность между необходимостью и случайностью заключается также в том, что необходимость первоначально возникает в форме случайности.

3. В единстве необходимости и случайности определяющую роль играет необходимость. Случайность не является самостоятельной, она зависит от необходимости. Характеризуя развитие в этом плане, нужно сказать, что развитие происходит на основе необходимости. Каждая новая необходимость рождается при участии старой необходимости, но с помощью случайности.

Категории «необходимость» и «случайность» имеют значение и для деятельности офицера-специалиста внутренних войск.

Грамотный офицер стремится среди массы случайностей рассмотреть конкретные проявления тех связей, которые выступают как необходимые. Вместе с тем, надо предвидеть различные случайности и суметь подготовиться к использованию тех из них, которые могут благоприятствовать выполнению служебных обязанностей, и ослабить действие тех, которые носят негативный характер. В этих цепях заблаговременно надо продумывать различные варианты действий, накапливать резервы и т.д.

Возможность и действительность. В процессе практической деятельности офицеров ВВ важную роль играют категории «возможность» и «действительность».

Категория «возможность» отражает существующие в предметах, процессах те тенденции, которые при определенных ‘условиях способны воплотиться в жизнь. Это то, что может произойти необходимым или случайным образом. Возможность реализуется в действительность.

Действительность — есть осуществленная возможность. Возможности можно разделить на две основные группы. Прежде всего, это реальные возможности, т.е. такие, которые вытекают из действия объективных закономерностей и для превращения в действительность имеются достаточные условия.

Другую группу составляют абстрактные (формальные) возможности. Они также вытекают из действии объективных законов, но для превращения их в действительность в данное время нет достаточных условий, а некоторые из них могут быть реализованы лишь в исключительных идеальных условиях;

Возможность и действительность диалектически взаимосвязаны. Они представляют собой объективные характеристики бытия — развивающееся противоположности, находящиеся в единстве. Возможность существует лишь в действительности и в этом смысле возможность действительная.

Ведущей стороной данного единства противоположностей является действительность, т.к. она является реализованной возможностью и представляет собой источник новых возможностей. В процессе развития возможность и действительность могут превращаться друг в друга.

В любом предмете или процессе имеется не одна, а множество возможностей. Какая из них будет реализована в действительность, зависит от многих факторов. Возможность проходит различные этапы. Зарождаясь как формальная, она может стать реальной и воплотиться в действительность. Но наряду с этим, реальные возможности при определенных условиях могут перейти в формальные и превратиться в невозможность.

Таким образом, мы можем сформулировать определенную закономерность: возможность действительна, а действительность возможна. Развитие есть переход возможности в действительность, которая, в свою очередь, порождает новые возможности.Данные категории имеют важное методологическое значение. В области познания они помогают правильно вскрывать и оценивать тенденции в развитии явлений действительности, определять степень вероятности той или иной возможности, предвидеть будущее.

www.kfors.org

Диалектика в философии: основные законы и опрделение

Уже две с половиной тысячи лет назад вместе с философией зародилась ранняя диалектика.

Диалектика в философии — это теория о закономерности и развитии всего сущего, которое связано между собой. Согласно ей, все в мире имеет внутренние противоречия, которые и становятся главной движущей силой развития.

Первые философы, еще до того, как сформировалось само понятие, уже использовали диалектику для объяснения природы материи, общества, человеческого духа.

Считается, что первым, кто употребил термин «диалектика», стал Сократ. Этим понятием он обозначил умение вести диалог и диспут, при котором обсуждается проблема и ищутся пути ее решения через противостояние диаметральных мнений. Учеником Сократа, Платоном, диалектическое мышление было определено как высшая форма метода познания.

Софистам данная концепция использовалась как способ заработка с помощью своего интеллекта. А в средневековье и позже, вплоть до XVIII века под этим термином понималась обычная логика, которую преподавали в школе.

Кант не признавал диалектику как часть философии и называл ее иллюзорной за то, что эта доктрина не опиралась на опыт, а была метафизична.

Тема диалектики в ее современном значении впервые была затронута Гегелем в его трудах. Он называл ее навыком, который позволяет находить противоположности в самой реальности. В XX веке последователи марксизма пытались развить свое учение, опираясь на данную теорию.

Период античности

Понятие «диалектика» появилось еще в античности. Первоначально она носила стихийный характер.

Наиболее полно суть диалектизации философии изложил Гераклит. Согласно его работам, в мире непрерывно происходит вечный процесс появления и исчезновения. Вслед за ним и другие мудрецы Древней Греции в своих работах воспринимали действительность как изменчивую структуру, которая объединяет в себе противоположности.

Диалектичность философии классического периода заключалась в совмещении идеи вечного движения всего сущего, но представлении Космоса как единого целого, пребывающего в покое.

Сократ много сделал для развития диалектики. Его метод интеллектуальных споров как пути к истине повлиял на всю последующую античную философию.

Платон развил мысль своего учителя, не только проводя поиски истины с помощью вопросов и отчетов, но и объединяя противоречивые сведения о предмете спора в одно целое. Свои работы Платон оформлял в виде диалогов.

Аристотель взял идеи Платона, прибавил к ним учение об идейном потенциале и энергии. В результате возник способ познания реального космоса через обобщение всех движущихся вещей в движение самой действительности.

Традиционная китайская философия

Вопрос диалектичности зародился вместе с самой философией. Это произошло почти одновременно в землях Средиземноморья, Китае и Индии.

Стихийная диалектика была распространена среди обитателей древнего Китая. Первые мудрецы даосизма в своих рассуждениях вывели идеи невозможности существования в мире чего-либо неизменного. Все приходит и уходит, рождается и умирает, появляется и разрушается.

Философские изыскания даосистов, подобно древним грекам, опирались на идею сдвоенности категорий мышления, и поисков их общего начала. Борьба и единство антиподов отразились на двойственности мышления китайских мудрецов. Они искали неразрывное начало в различных, иногда противопоставленных друг другу идеях, образах, символах и понятиях.

Так зародились традиционные символы инь и янь: они противопоставлены друг другу, но взаимосвязаны и на изображении переходят один в другой. Если инь – темное, янь – светлое. Инь переходит в янь – темное светлеет, янь переходит в инь – светлое темнеет.

Инь и янь – это первичные субстанции, которые используются как в философском, так и эзотерическом направлении познания мира.

С помощью данных обозначений была сформулирована основа традиционного китайского учения: лицезреть вечное в суетности мира преходящего и постигать гармонию.

Средние века

Диалектика философии продолжила свое развитие в средневековье. Главенство религиозного монотеизма перевело диалектику в теологическую область. В отличие от античности, ее трактовали уже по-другому. Обычно под этим понятием означалось любое искусство дискуссии, если заданные вопросы и последовавшие ответы были правильными и доводы подобраны правильно, а рассматриваемая тема логически проанализирована еще до того, как была озвучена слушателям.

Диалектичность средневековья по своей сути опиралась на коллективизм феодальное общество.

Мыслители того времени пытались выполнить глобальную цель: обрести рай, на небесах или на земле. Основной проблемой, подлежащей рассмотрению, был переход от несовершенной реальности к идеальному будущему.

В своих учениях религиозные мыслители объединяли земной мир с идеальным небесным миром, от Бога-Сына к Богу-Отцу через Бога-Духа. Их целью оказывалось стремление охватить две ипостаси мира: телесную и духовную, низменную и возвышенную, земное и небесное, жизнь и смерть. И диалектика для средневековых философов выступала как предпосылка для решения данной проблемы.

Стоит отметить, что уже в средние века философия выработала все основные элементы диалектики, которые позднее включил в свои труды Гегель и которые используются и в наше время.

Классическая немецкая философия

С конца XVIII века в истории диалектики наступил новый этап. Связан он с работами немецких философов. В своих научных трудах мыслители Германии сделали основой диалектики понятие идеала. Диалектическое учение стало универсальным методом познания мира. Немецкие мыслители считали диалектику первоначалом бытия.

Работы Канта об антиномии, противоречиях разума стали значительным шагом для всей философии в целом и диалектики как ее части. В них представитель немецкой философии выразил объективные противоречия бытия. Сам Кант считал их причиной самопротиворечия разума. Антитезисы, иллюзии разума, которые тот порождает в стремлении к абсолютному знанию, разоблачаются диалектикой.

Другой философ Германии – Фихте, применил диалектику как способ восхождения от одного к другому через противоположности. Точкой отсчета, относительно взглядов немецкого ученого, является самосознание.

Последователь Канта, философ Шеллинг, развивал в своих трудах понимание противоречивости природных процессов.

Тема диалектики занимает центральное место в работах Гегеля. Многие философы обращались к этой теме до него. Но именно этот философ внес большой вклад в развитие диалектики.

Этим термином он обозначает перерождение одного определения в другое, при котором открылось, что они оба отрицают сами себя, потому что являются односторонними и ограниченными.

Гегель преподнес миру главные законы диалектики в философии:

- Отрицание отрицания. Борьба со старым через преемственность развития возвращает к старому, но в новом качестве.

- Метаморфозы количества изменений в качество и обратно.

- Борьба и единство противоположностей.

Гегель трактовал диалектику как единственно верный, пусть и своеобразный, способ познания, который противостоит метафизике.

Марксизм

Диалектика была одним из главных методов для марксистских философов. Маркс и его последователи пользовались в своих трудах принципом диалектики, переводя его в материалистическую область. В материи происходит отображение самой себя. Она находится в постоянном движении и автономном развитии. В диалектике отражаются материалистические законы развития. Маркс противопоставил Гегелю свою трактовку диалектики. Он считал, что первичен не дух, а материя, вечная и бесконечная. Поэтому и диалектический метод основоположник марксизма использовал для осмысления законов развития действительности, а не теоретических представлений об этом.

Для материализма диалектическое учение являлось в первую очередь закономерностью экономического развития, из это следует, что оно становится закономерностью всего. Диалектику последователи марксизма определяли, как залог развития прогресса по пути глобального благополучия всех людей в мире.

Маркс вывел свою триаду: тезис-антитезис-синтез. Капитализм является тезисом, антитезис представлен диктатурой пролетариата, а их синтезом – достижение общего счастья для всего общества без разделения на классы.

Описывая развитие материи, соратник Маркса Энгельс опирался на труды другого немецкого философа, Гегеля и его законы диалектики:

- отрицание отрицания;

- единство и борьба противоположностей;

- переход из количества в качество.

Особое место в трудах марксизма отведено закону о борьбе противоположностей. Именно опираясь на него, Ленин развил теорию Маркса и пришел к выводу о неизбежности мировой революции пролетариата.

СССР и современная Россия

В период Советского союза единственной разрешенной диалектикой оказалась материалистическая. Сутью этого учения стало то, что старое понятие философии, основанное на теоретических рассуждениях, упразднилось. Ее место занял научный подход. Диалектику Гегеля философам новой идеологии следовало систематизировать в соответствии с позициями материализма. Выведенные ими законы стали сутью бытия и познания для советских граждан.

По мнению Ленина и его последователей, целью материалистической диалектики стало научное понимание объективной реальности, для чего необходимо обобщение всех человеческих знаний. Советские философы пытались на основе теоретических работ Маркса и Гегеля вывести обоснование идеи Ленина о неизбежном крахе буржуазии и торжестве пролетарского мировоззрения. Именно пролетариат был выведен как воплощение диалектики в мире материи. А сама диалектика – как его теоретическое оружие.

Распад СССР внес свои коррективы, появились новые оригинальные концепции диалектики. Хотя часть мыслителей современности продолжают придерживаться ее марксистко-ленинской трактовки. Многие современные философы России не выступают открыто против материалистической диалектики прошлого, но признают ее устаревшей из-за главного для последователей Ленина революционного принципа: закона единства и борьбы. Хотя отмечается, что материалистическая теория обладает стройной системой законов, которые гармонично связаны между собой.

Современный мир

Современная диалектика развивается в нескольких направлениях. Можно отметить активное использование наработок этого философского учения в различных науках для разъяснения противоречий. В прикладной математике, социологии и психологии. Квантовая механика, генетика, кибернетика, астрофизика – все они обрели теоретическое осмысление законов природы через диалектику.

Приверженцы ее материалистической концепции смогли найти ряд подтверждений своей теории в мире биологии, выявив, что происходит непрерывное изменение живых организмов под воздействием эволюции и метаболизма.

Некоторые современные философы ограничивают диалектику лишь в рамках деятельности человека. Диалектику природы и ее законов вне человеческого общества они не принимают в расчет.

Содержание, которое вкладывается философами в понятие «диалектика» меняется вслед за научным прогрессом. Современная научная картина мира диалектична по своей сути. Любая система рассматривается как конкретное единство и расчлененная целостность одновременно. Во главу всего ставится внутренняя связь вещей, а противоречие выступает как главный принцип научного исследования.

mystroimmir.ru