Потребителями в биоценозе леса являются – Потребителями в биоценозе лиственного леса являются?…

Биоценоз леса – структура, описание и основные факторы

Лесной биоценоз — комплекс растительности, характерный для данного географического континента, характеризующийся большой частью деревьев, растущих в крупном размере, вместе с животным миром и различными неживыми природными факторами и взаимосвязями, существующими между ними.

Естественный лес является самой сложной и устойчивой наземной экосистемой. Он характеризуется вертикальной стратификацией, в довольно прямом лесу (слой коронок, кустарниковый слой, слой флиса). Лес играет важную роль в регулировании водных условий в данной области. В обезлесенных районах часто происходят наводнения, а в горах — снежные и грязевые лавины.

Определение биоценоза леса

Лесом называется компактное растительное образование с преобладанием деревьев и определенной фауны. В зависимости от климатических условий мы можем различать многие типы этого образования, отличающиеся по видовому составу, как растений, так и животных. Мы различаем хвойные, лиственные, смешанные, тропические, муссонные леса и т. д. Лес является одной из важнейших наземных экосистем. Из-за процесса фотосинтеза, происходящего в листьях деревьев, образуется кислород, а углекислый газ, который в последнее время вызывает глобальное потепление, истощается.

Лесной биоценоз, по определению проф. Ж. Ж. Каспинского — это динамичное создание природы, в котором они интегрируются в нераздельное целое системой зависимостей, связей и взаимных влияний: особая растительность с преобладанием древесных форм, ассоциированных животных и геологического субстрата, почвы, воды и климата, используемых растениями и животными.

Основные компоненты биоценоза леса

Основным компонентом биоценоза леса являются растения, которые являются производителями органических веществ. Их называют продуцентами. Потребителей этих веществ именуют консументами. К ним относятся хищные и травоядные звери, птицы и насекомые. Микроорганизмы, грибы и беспозвоночные, которые перетравливают органические отходы и доводят их до состояния простых минеральных соединений, называют редуцентами. Отсюда видно, что растения являются основным звеном в экосистеме и пищевой цепочке.

Структура лесного биоценоза

Во всех видах лесов всегда можно выделить отдельные слои, которые отличаются друг от друга. Эти слои отличаются между собой в зависимости от расположения:

- нижний ярус, куда относятся травянистые растения, мхи, лишайники и грибы;

- подлесок — это кустарники и молодые деревца;

- верхний ярус образуют кроны растений.

Каждый из слоев создает различные условия обитания, поэтому там проживает фауна и флора, характерные для него. Видовой состав лесного биоценоза обусловлен типом леса.

Факторы, разрушающие биоценоз леса

Как известно, существует несколько причины разрушения биоценоза. Это антропогенные и природные факторы. К наиболее опасным человеческим вмешательствам относятся загрязнения воздуха, почвы, воды, чрезмерная вырубка лесов и пожары.

К природным опасностям относятся болезни, эпидемии, интенсивное развитие вредителей.

Следующая группа угроз — это абиотические факторы, вызванные атмосферными и физиографическими условиями. Однако большинство опасностей, так или иначе, связано с деятельностью человека.

Массовое появление вредителей деревьев обусловлено ограниченным количеством видов птиц, питающихся этими вредителями. Отсутствие птиц обычно вызвано загрязнением окружающей среды и часто охотой. Меняющиеся условия окружающей среды вызваны потеплением климата, который, вероятно, вызывает человек в результате его деятельности.

Леса называются зелеными легкими Земли, мы должны заботиться о них. В противном случае мы можем расстроить хрупкий баланс биологических эффектов, которые могут иметь катастрофические последствия.

Ответы@Mail.Ru: тест по биологии

Ирина Захарова Ученик (247), закрыт 7 лет назад А5. Любая живая клетка способна к: 1) обмену веществ 2) мейозу 3) движению 4) сократимости

А6. Для увеличения урожайности огурцов в теплице следует: 1) реже их поливать

2) периодически окуривать 3) снизить освещенность 4) постоянно окапывать углекислым газом

А7. Всем телом поглощают воду и минеральные соли:

1) мхи 2) папоротники 3) водоросли 4) голосеменные растения

А8. Почкование как способ размножения чаще встречается у: 1) кишечнополостных2) простейших

А9. Кто из перечисленных возбудителей заболеваний не поддается лечению антибиотиками?

1) холерный вибрион 2) стафилококк 3) вирус оспы 4) дифтерийная палочка

А10. Общим между инфузорией-туфелькой и бабочкой-капустницей я вляется:

1) клеточное строение 2) способ размножения 3) образ жизни 4) близкое историческое родство

AАА. Синонимом термина «доядерные организмы» является термин:

1) одноклеточные 2) простейшие 3) прокариоты 4) эукариоты

А12. Какую из перечисленных функций не выполняет кровь: 1) транспортную 2) защитную

3) гуморальную 4) рефлекторную

А13. Организм человека согревается в результате: 1) окисления жира 2) синтеза белков

А14. Без участия бактерий или грибов производятся: 1) творог 2) карамель 3) хлеб 4) уксус

А15. Основным результатом фотосинтеза является образование: 1) воды и энергии

2) углекислого газа и кислорода 3) органических веществ и кислорода 4) азота и кислорода

А16. Потребителями в биоценозе леса являются:

1) дуб и береза 2) дятлы 3) почвенные грибы 4) почвенные бактерии

А17. Родителям ребенка, у которого развивается рахит, вы порекомендуете давать ему витамин:

1)А 2) В 3)Е 4)D

А18. На рисунке показано строение уха человека. Какой цифрой обозначен отдел, в котором находятся слуховые рецепторы?

А19. К условным рефлексам относится: 1) линька змеи 2) рытье кротом подземных ходов

3) вскармливание коровой своего теленка молоком 4) лай собаки по команде «голос»

А20. Основной вид энергии, который использует организм для своего существования:

1) тепловая 2) химическая 3) электрическая 4) механическая

А21. К споровым растениям относится:1) сосна 2) бурая водоросль 3) белый гриб 4) папоротник-орляк

А22. XX век — век появления множества антибиотиков. Это способствовало:

1) полному вымиранию возбудителей болезни

2) выработке у возбудителей новых приспособлений к лекарствам

4) снижению численности организмов, склонных к инфекционным

А23. Наиболее важным приспособлением млекопитающих к жизни в непостоянных условиях среды можно считать способность к: 1) линьке 2) саморегуляции 3) охране потомства 4) высокой плодовитости

А24. Что вы считаете самым эффективным средством улучшения экологической обстановки?

1) запрет жвачки 2) перевод всего транспорта на электродвигатели

3) создание законов об охране окружающей среды 4) вегетарианство заболеваниям.

Остальные ответы

Также спрашивают

otvet.mail.ru

Какая из групп организмов в биоценозе называется потребителем? 1)Разрушители 2)Продуценты 3)Консументы 4)Редуценты

Спроси тут <a href=»/» rel=»nofollow» title=»15907216:##:1TABHpf»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>

1) разрушитель

Консументы (первого (те кто питаются растениями), второго (те кто питается мелкими животными) и третьего (крупные хищники) порядка). Они являются потребителями готовых веществ, созданных продуцентами (растения). Редуценты в свою очередь являются разрушителями… Правильный ответ 3

touch.otvet.mail.ru

Разнообразие биоценозов

В зависимости от состава живых организмов и среды обитания все экосистемыможно разделить на два основных типа: водныеи наземные.Облик наземного биоценоза определяется прежде всего его растительностью, которая зависит от климатических факторов. Это тундра, хвойные и лиственные леса, луга, степи, саванны, пустыни и т. д. В качестве примера рассмотрим биоценозы леса и водоема.

Наземный биоценоз широколиственного леса.Среди наземных биоценозов наиболее сложным по структуре и разнообразным по видовому составу является лес.Леса занимают огромные пространства суши (около 26–30 %), это основной тип растительного покрова Земли. Они распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. Это тропические леса Южной Америки, Африки и Азии, листопадные леса Европы и Северной Америки, тайга Сибири и Канады.

Леса – это природные комплексы, в составе которых преобладают деревья, образующие более или менее плотный древостой.

В зависимости от преобладающих видов растений различают леса хвойные(сосновые, еловые), лиственные(широколиственные – дубравы, узколиственные – березняки), смешанные леса(из хвойных и лиственных пород).

Рассмотрим биоценоз широколиственного леса – дубравы.Широколиственный лес характеризуется прежде всего большим разнообразием видов растений, что объясняется благоприятными природными условиями. Почвы обычно дерново-подзолистые, богатые питательными веществами и достаточно увлажненные. В дубравах ярко выражена ярусность. Верхний ярус образуют высокие светолюбивые растения: дуб, ясень, липа. Более низкие – клен, вяз, груша, ясень, яблоня – образуют второй древесный ярус. Еще ниже располагается подлесок, образованный кустарниками: лещиной, бересклетом, калиной, крушиной, жимолостью. Разные виды кустарников различаются по высоте. Например, кусты орешника – лещины достигают высоты 5 м, а бересклета – чуть выше человеческого роста.

В дубраве хорошо развит травянистый покров. Многие растения имеют широкие листовые пластинки и крупные яркие соцветия, поэтому их называют дубравным широкотравьем. Некоторые лесные виды настолько приспособились к затенению, что не могут расти на открытых местах. Здесь господствуют среди трав сныть обыкновенная, осока, зеленчук, пролеска.

Особую группу среди травянистых растений составляют раннецветущие весенние эфемеры – медуница, пролеска, ветреница, хохлатка и др., которые расцветают еще до распускания листвы на деревьях. Обычно это низкорослые травы, они появляются сразу после схода снега и через 2–3 недели зацветают. Цветки эфемеров образуют пестрый ковер, привлекая яркими красками насекомых-опылителей: шмелей, ос, пчел. Еще через 2–3 недели у них уже развиваются плоды с семенами, а сами растения полегают, желтеют и засыхают. К концу весны надземная часть у большинства отмирает, а подземные части сохраняются до следующей весны.

В дубравах встречаются мхи, но, в отличие от хвойных лесов, здесь они не образуют сплошного ковра. Летние травы теневыносливы, а в окраске цветов преобладает белый цвет, наиболее заметный для опылителей.

Богатство и разнообразие растительного покрова, ярусность, большое количество пищи определяют обитание многочисленных видов животных. Одна группа – это растительноядные насекомые, пауки, другие членистоногие, птицы, мышевидные грызуны, копытные (лоси, косули, олени). Вторую группу животных составляют плотоядные, хищники, и паразиты: клещи, наездники, мухи-тахины, насекомоядные птицы (кукушки, дятлы, синицы, славки), лисицы, волки, куницы, ласки.

Вследствие многоярусности животные распределяются по различным «этажам» и занимают разные экологические ниши. Пищевые цепи обычно состоят здесь из 4–5 звеньев.

В лесу число видов животных значительно больше, чем растений. Однако высокая продуктивность (до 10 т на 1 га ежегодно) продуцентов значительно перекрывает биомассу всех животных (около 10 кг на 1 га). Поэтому используется лишь 10–20 % ежегодного прироста растений. Это соотношение поддерживается автоматически. Саморегуляция позволяет сохранять видовой состав и численность. Однако иногда насекомые-вредители леса размножаются в огромных количествах, уничтожая всю листву (непарный шелкопряд, листовертки). Немалая часть биомассы ежегодно минерализуется. Это растительный опад и остатки животных, которыми питаются редуценты. К ним относятся личинки мух-падальщиков, черви, жуки, бактерии, грибы.

Таким образом, в биоценозе леса прослеживается круговорот веществ и энергии.

Водный биоценоз.Структуры водных и наземных сообществ аналогичны. Распространение организмов здесь также зависит от температуры и солнечного света. Недостатка в воде нет, однако недостаток некоторых минеральных веществ ограничивает обилие живых организмов.

В открытой части водоема различают две зоны жизни.

1. В верхних слоях воды обитают мелкие организмы, составляющие планктон,преимущественно бактерии, простейшие, одноклеточные водоросли, мелкие ракообразные – дафнии, циклопы и т. д. Все они взвешены в воде, как бы «парят».

Растительный планктон служит пищей для мелких планктонных животных, которыми, в свою очередь, питаются крупные, активно плавающие животные.

2. На дне водоемов обитают организмы, образующие бентос:моллюски (устрицы, гребешки), ракообразные (омары, раки, крабы), кишечнополостные и т. д. В бентосе преобладают животные и бактерии-редуценты, лишь на малых глубинах можно встретить растения, в основном это бурые и красные водоросли. Недостаток кислорода, высокое давление воды, отсутствие света затрудняют существование высших растений.

Главным источником энергии являются мертвые растения и животные, опускающиеся на дно. Организмы-редуценты, беспозвоночные и глубоководные рыбы питаются этими остатками.

Наиболее благоприятные условия существуют в прибрежной зоне, где вода теплее, достаточно насыщена кислородом, лучше освещена. Здесь обитают многочисленные животные: членистоногие, моллюски, черви, одноклеточные, рыбы. В пресных водоемах, например, обитают перловицы, беззубки, раки, личинки стрекоз, ручейников, жук-плавунец, водяные клопы, пиявки, многочисленные рыбы. Особенно богаты жизнью коралловые рифы тропических морей. Здесь достаточно высоки температура и освещенность, которые способствуют быстрому росту растений. Изобилие растений создает условия для существования животных.

Цепи питания в водных экосистемах аналогичны наземным биоценозам (рис. 103).

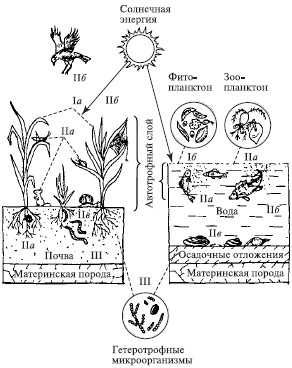

Рис. 103.Сравнение общей структуры наземного и водного биоценозов: I – растения, производящие органическое вещество: а – высшие растения; б – водоросли; II – животные – потребители органического вещества: а – растительноядные; б – плотоядные; в – питающиеся смешанной пищей; III – микроорганизмы – разрушители органического вещества

Но здесь большую часть первичной продукции, органического вещества, производят не высшие растения, а низшие – водоросли. Кроме того, недостаток минеральных веществ сказывается на росте растений и величине первичной продукции. В водных биоценозах она значительно ниже по сравнению с наземными.

Продуктивность океана в 3 раза ниже, чем суши, а биомасса водорослей в 10 000 раз меньше, чем биомасса наземных растений. Низкая продуктивность естественных водоемов связана не только с недостатком минеральных веществ, но и с повышенной кислотностью, соленостью воды.

Похожие статьи:

poznayka.org

Биоценозы

Сочинение на отлично! Не подходит? => воспользуйся поиском у нас в базе более 20 000 сочинений и ты обязательно найдешь подходящее сочинение по теме Биоценозы!!! =>>>

В природе виды растений, животных, грибов и микроорганизмов распределяются не случайно. Они всегда образуют определенные, сравнительно постоянные комплексы – природные сообщества. Такие комплексы взаимосвязанных видов, обитающих на определенной территории с более или менее однородными условиями существования, называют биоценозами

Биоценоз – сложная природная система, состоящая из разных групп организмов, различающихся по роли, которою они играют в переносе энергии и вещества, по месту, занимаемому в пространстве и в пищевой системе

В природе можно выделить различные биоценозы: леса, пруда, болота, луга, моховой кочки, разрушающегося пня и т.д. Более мелкие являются в природе частями крупных

Биоценозы – не случайные собрания разных организмов. В сходных природных условиях и при близком составе видов растений и животных возникают сходные, закономерно повторяющиеся биоценозы

Члены природного сообщества вязаны прямыми или косвенными пищевыми отношениями, создают среду обитания друг для друга и взаимно регулируют численность

Виды приспособились к совместному обитанию в ходе эволюции. В биоценозах идут процессы борьбы за существование и естественного отбора

В любом биоценозе различают три группы организмов: производители органического вещества (зеленые растения), его потребители (растительноядные, всеядные и хищные животные) и разрушители (почвенные черви, бактерии, плесневые грибы)

Примерами растительных сообществ являются лес, болото и луг. Все растения этих сообще ств пр испособлены к особым условиям совместной жизни. Роль растений в жизни природного сообщества огромна. Зеленые растения обогащают атмосферный воздух кислородом, необходимым для дыхания подавляющему большинству организмов. В растениях в процессе фотосинтеза образуются огромные массы органических веществ, которые затем используются как пища многими обитателями природного сообщества

Растения влияют на климат, способствуют сохранению влаги, очищают воздух от пыли, задерживают ветер, смягчают зимнюю стужу, ослабляют жару, задерживают снег

Растения – это убежище для многих животных, растения формируют почву, скрепляют ее. В жизни природного сообщества растения играют первостепенную роль

Сочинение опубликовано: 05.03.2011 понравилось сочинение, краткое содержание, характеристика персонажа жми Ctrl+D сохрани, скопируй в закладки или вступай в группу чтобы не потерять!Биоценозы

www.getsoch.net

Роль растений в природных сообществах.Биоценоз.

В природе виды растений, животных, грибов и микроорганизмов распределяются не случайно. Они всегда образуют определенные, сравнительно постоянные комплексы – природные сообщества. Такие комплексы взаимосвязанных видов, обитающих на определенной территории с более или менее однородными условиями существования, называют биоценозами.

Биоценоз – сложная природная система, состоящая из разных групп организмов, различающихся по роли, которою они играют в переносе энергии и вещества, по месту, занимаемому в пространстве и в пищевой системе.

В природе можно выделить различные биоценозы: леса, пруда, болота, луга, моховой кочки, разрушающегося пня и т.д. Более мелкие являются в природе частями крупных.

Биоценозы – не случайные собрания разных организмов. В сходных природных условиях и при близком составе видов растений и животных возникают сходные, закономерно повторяющиеся биоценозы.

Члены природного сообщества вязаны прямыми или косвенными пищевыми отношениями, создают среду обитания друг для друга и взаимно регулируют численность.

Виды приспособились к совместному обитанию в ходе эволюции. В биоценозах идут процессы борьбы за существование и естественного отбора.

В любом биоценозе различают три группы организмов: производители органического вещества (зеленые растения), его потребители (растительноядные, всеядные и хищные животные) и разрушители (почвенные черви, бактерии, плесневые грибы). Отдельные растения живут не изолированно, а совместно, образуя растительные сообщества – группы взаимосвязанных растений разных видов, длительное время произрастающих на одной территории и оказывающих влияние друг на друга и среду обитания.

Примерами растительных сообществ являются лес, болото и луг. Все растения этих сообществ приспособлены к особым условиям совместной жизни. Каждое растительное сообщество расположено на однородной территории. Почва этой территории, влажность, освещенность, температура и другие условия жизни отличаются от таковых в другом сообществе. Роль растений в жизни природного сообщества огромна. Зеленые растения обогащают атмосферный воздух кислородом, необходимым для дыхания подавляющему большинству организмов. В растениях в процессе фотосинтеза образуются огромные массы органических веществ, которые затем используются как пища многими обитателями природного сообщества.

Растения влияют на климат, способствуют сохранению влаги, очищают воздух от пыли, задерживают ветер, смягчают зимнюю стужу, ослабляют жару, задерживают снег.

Растения – это убежище для многих животных. Так, птицы устраивают гнезда на деревьях, в зарослях травы, используя части растений (ветки, листья, стебли) в качестве строительного материала. Камышовка строит гнездо в зарослях камыша, иволга – на тонких ветках деревьев. Под корой деревьев живут жуки-короеды, на корневой системе находят корм личинки майских жуков.

Заросли растений скрывают животных от врагов. Значение растений в жизни животных настолько велико, что их существование без растений было бы невозможным.

Велика роль растений в формировании почвы. Отмершие растительные остатки (листья, стебли, стволы деревьев) перерабатываются детритофагами – организмами, которые питаются мертвой органикой, образуя почву.

Корни растений скрепляют почву, предохраняя ее от разрушения. Для того чтобы не увеличивать овраги, на их склонах и обрывах рекомендуется сажать деревья.

ebiology.ru

Экосистема леса. Виды лесных экосистем, их характеристики

Леса занимают огромную часть суши нашей планеты — более 4 млрд. гектар суши. Лесные экосистемы (ЛЭ) — это уникальные сообщества животных и растений, соединенных множеством видов связей для обмена энергией. Главную роль в любой лесной экосистеме играют растения. По их доминирующим видам представителей флоры принято выделять следующие виды:

Леса занимают огромную часть суши нашей планеты — более 4 млрд. гектар суши. Лесные экосистемы (ЛЭ) — это уникальные сообщества животных и растений, соединенных множеством видов связей для обмена энергией. Главную роль в любой лесной экосистеме играют растения. По их доминирующим видам представителей флоры принято выделять следующие виды:

- Экосистема смешанных лесов

- Экосистема хвойных лесов

- Экосистема тропических лесов

- Экосистема широколиственных лесов

Для лесных экосистем характерна ярусность: на верхнем располагаются деревья, средний ярус составляют кустарники, нижний — травы. Уникальность ЛЭ можно объяснить тремя факторами:

- Во-первых, это практически единственный вид экосистемы, сохранившийся в первозданном и практически неизмененном человеком виде.

- Во-вторых, ЛЭ являются одними из крупнейших на планете.

- В-третьих, ЛЭ считаются одними из самых продуктивных для человечества.

Рассмотрим каждый из видов лесных экосистем подробнее.

Экосистема смешанного леса

Смешанные леса представляют собой симбиоз экосистем хвойных и лиственных лесов. Они дополняют друг друга, укрепляют, поэтому такая экосистема считается наиболее устойчивой из всех лесных.

Смешанными леса считаются, если к основному виду деревьев добавляются другие породы, но в численном коэффициенте — не более 5%. Поэтому такие леса располагаются между хвойными на севере и широколиственными на юге — в полосе, где расположены территории юга Скандинавии, Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин, Карпат, Кавказа, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. На американском континенте это территория Великих озер и Калифорнии. В южном полушарии экосистема смешанных лесов располагается в большей части Южной Америки и в Новой Зеландии.

Доминантами в этой экосистеме являются такие деревья как дуб, клен, ель, сосна, липа, вяз. В Америке — секвойя, в горах — лиственница, на Кавказе и дальнем Востоке — бук и пихта.

Потребителями, или консументами в экосистеме смешанных лесов являются животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые, грибы. Замыкают пищевую цепочку могильщики: черви, личинки, микроорганизмы.

Главная особенность экосистемы смешанного леса — устойчивость, которая обуславливается способностью полного заменения вида. То есть, если популяция какого-либо вида исчезнет, ее место спокойно замещается возросшим количеством особей другого вида.

Уязвимое место такой экосистемы — насекомые. Если они исчезнут, то экосистема смешанного леса станет затухать и погибнет.

Экосистема хвойного леса

Для формирования экосистемы хвойного леса необходим холодный климат. Поэтому такие образуются в основном на севере, где средние колебания температуры воздуха колеблются в пределах от -5°C до +5°C. Осадков мало — до 200 мм в год, и чаще всего они выпадают в виде снега. Лето в таких краях холодное и короткое, а зима — продолжительная и морозная.

Эти климатические условия великолепно подходят для произрастания хвойных пород деревьев: сосен, елей, пихт, кедров, лиственниц. Именно они занимают доминирующее положение в данной экосистеме и расположены на верхнем ярусе.

Хвойные леса, объединенные в массивы, называют тайгой. Эта экосистема распространена в северном полушарии, в основном, в Сибири и в Канаде. В южном полушарии хвойные леса не создают таких массивов и встречаются в виде отдельных участков. А в Австралии и Южной Америке хвойные леса произрастают в горах.

Хвойные породы деревьев вместо листьев имеют иглы, которые. За счет своей маленькой площади прекрасно сохраняют тепло и влагу. А смола, укутывающая хвойные деревья позволяет свободно переносить продолжительные морозы. Фотосинтез в этих деревьях не замирает даже при 0°C.

В экосистеме хвойных лесов практически не присутствует средний ярус. А нижний заселяют мхи и лишайники. Вместе с деревьями эти виды растительности являются продуцентами — они активно участвуют в фотосинтезе, перерабатывая солнечную энергию. Кроме того, они являются кормом для следующего звена экосистемы — животных.

Вершиной пищевой цепочки в таких лесах являются хищники: рыси, тигры, медведи, волки, лисы. Из травоядных млекопитающих особенно распространены парнокопытные: олени, лоси, изюбры. Много животных с ценным мехом: соболей, куниц, белок, ласок. Это организмы-потребители.

К организмам-разрушителям относятся грибы, бактерии и черви.

Пищевые цепочки в экосистеме хвойных лесов зачастую короткие. Например, дерево — травоядное животное (белка) — хищник (лиса).

Если человек не вмешивается в экосистему хвойного леса, то здесь происходит процесс саморегуляции: один вид животных никогда не уничтожает полностью особей другого вида. Что делает этот вид экосистемы очень устойчивым.

Экосистема широколиственного леса

Широколиственные леса распространены на большей части Европы и Восточной Азии, в Северной Америке и к югу от Чили.

Доминирующую роль играют листопадные деревья — те, которые сбрасывают листву с наступлением холодов. Это липы, дубы, ясени, вязы, клены, каштаны. На среднем ярусе растут черемуха, берескеты. Нижний полностью занимают травы и ягоды: пролесник, медуница, земляника и пр.

Класс потребителей в этой экосистеме представлен млекопитающими (лисы, волки, тигры, медведи, ежи, еноты, кабаны, зайцы, белки), птицами (соловьи, снегири, чижи, глухари, кукушки, аисты), рептилиями, амфибиями и рыбами.

Редуцентами являются все те же могильщики, черви и микроорганизмы.

Экосистема широколиственного леса весьма устойчива. Уязвимой она становится во время холодов, когда деревья сбрасывают листву и процесс фотосинтеза замирает. В этот период особая роль отводится редуцентам, которые преобразуют органику в неорганические вещества.

Экосистема тропического леса

Тропические леса опоясывают нашу планету по экватору и захватывают субтропическую, тропическую и экваториальную климатические зоны. При этом огромную роль играет влажность воздуха. Во влажном климате тропические леса вечнозеленые, в сухом (вдали от океанов и морей) леса зеленые только в теплое время года.

Экосистема тропического леса самая богатая из всех лесных ЭС по видовому разнообразию. Доминируют здесь пальмы, миртовые, бобовые, в сухих тропиках — бамбук, лавр, альбиции.

Одна из особенностей экосистемы тропического леса: смазанность границ ярусов. Так, травы могут вырастать до 6 м в высоту, забираясь на средний ярус. Папоротники вообще могут занимать сразу все три яруса. Добавляет размытости и обилие лиан, эпифитов, которые плотной сетью окутывают все растения.

Еще одна особенность экосистемы тропического леса в том, что большинство видов потребителей обитают сразу на деревьях. Это и многочисленные животные (обезьяны, ленивцы, белки-летяги), птицы (попугаи, колибри, дятлы, туканы), пресмыкающиеся (змеи, ящерицы, гекконы, хамелеоны). Даже лягушки — и те стремятся забраться повыше. Сухопутных животных в этой экосистеме мало, зато все они очень крупные: слоны, жирафы, носороги, бегемоты, буйволы.

Редуцентами являются, в основном, грибы и термиты.

Устойчивость лесных экосистем

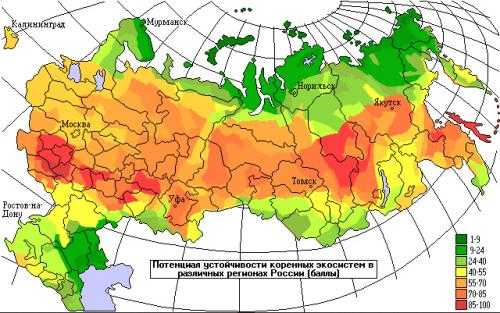

(схема устойчивости экосистем России)

Среди всех лесных экосистем наиболее устойчивой является экосистема смешанного леса. Далее, в порядке убывания следуют широколиственные, хвойные и тропические леса.

Это объясняется плотностью произрастания деревьев и степенью проникновения солнечных лучей в самые нижние ярусы леса. Так, например, в смешанных лесах деревья растут не плотно, оставляя свободное пространство для солнечных лучей. Лучи проникают до самой земли, оказывая значительное влияние на деятельность редуцентов, которые, в свою очередь, вырабатывают полезные вещества для роста самих деревьев.

В хвойных лесах макушки деревьев нередко смыкаются, препятствуя солнечному свету. То же происходит и в тропиках, где из-за обилия растений редуценты просто не в состоянии перерабатывать такое огромное количество органики. А потому в тропиках, несмотря на то, что растения здесь вырабатывают самое большое количество кислорода, и углекислый газ консервируется в огромных количествах.

xn—-8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai