Понятие исследования – Понятие исследования и характеристики исследований, потребность исследования, объект исследования. Ресурсы, результаты исследования

|

Исследование — процесс изучения какого-либо объекта с целью определения законов и закономерностей его возникновения, функционирования, совершенствования, развития, особенностей и тенденций перехода из одного состояния в другое, получение и применение новых знаний в теории и на практике. (8) Исследование – это вид деятельности человека, включающий: (7) o Распознавание проблем и ситуаций, o Определение их происхождения, o Выявление свойств, содержания, закономерностей поведения и развития, o Установление места этих проблем и ситуаций в системе накопленных знаний, o Нахождение путей, средств и возможностей использования новых представлений или знаний о данной проблеме в практике ее разрешения. Ресурсы – комплекс средств и возможностей, обеспечивающих успешное проведение исследования и достижения его результатов. Деньги, структура, информация. Информационные ресурсы – знания, сведения, данные, полученные в результате развития науки и практической деятельности людей, используемые в общественном производстве и управлении как фактор повышения эффективности. (10)

Объект предмет или лицо, на которое направлено исследование – структура и ее внутренняя и внешняя среда. Объектами исследования являются: мир, внешняя среда, системы, операции, отношения. Классификация объектов исследования (8): o сущность системы – биологический, технический, политический …, o уровень управления – исполнитель, отдел, управление, организации, отрасль, регион, o общие функции управления – прогнозирование, планирование, организация, координация, выполнение, мотивация, регулирование, контроль, учет, анализ, o среда – внутренняя, внешняя, Среда, совокупность внешних условий, в которых совершается какой-либо процесс, o структурно-функциональные подсистемы – линейного управления, функциональные, обеспечивающие, o элементы системы управления – цели управления, решения, информация, техническая, кадры, организация структур управления, методы, функции, технологии управления, o виды оценок по назначению – оценка эффективности, качества труда, качества продукции, рисков, стратегии развития, o параметров – состав оборудования, производительности, рентабельность, эффективность.

Решение задачи требует знание алгоритма ее решения, знаний типовых схем. Решение — результат мыслительной деятельности человека, приводящий к какому-либо выводу и необходимым действиям. Техническая система включает станки, оборудование, компьютеры, комплектующие изделия и материалы. Биологическая система включает флору и фауну планеты, в которой человек принимает решения. Например, мелиорация земли, лечение людей и животных, формирование благоприятных условий работы и проживания. Социальная (общественная) система характеризуется наличием человека в совокупности взаимосвязанных элементов, относительно которого прямо или косвенно принимаются и реализуются решения. В качестве характерных примеров таких систем можно привести: государство, производственный коллектив, семью, неформальную организацию и даже одного человека (самого по себе). (12) Результат — следствие чего-либо, последствие, конечный вывод, итог, развязка, исход, конец дела. Научный результат — продукт научной деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе. Разновидности результатов исследования (7): o Непосредственный результат (результат по форме) – рецепт, рекомендация, модель, программа, стратегия, решение, методика, тип организации, система мотивации, решение, тип организационной культуры, технология, миссия, виденье, стратегия, система оценки, управленческий учет, система контроля, антирисковая система, система адаптации, система обучения. o Опосредованный результат (результат по сущности) – эффективность, производительность, социально-психологическая атмосфера, имидж фирмы, прибыль, корпоративная культура, инновационный потенциал, качество, организация, организационная культура, ключевые ценности, моделирование действительности. |

globalteka.ru

64. Понятие исследования. Роль методологии в исследовании систем управления. Менеджер исследовательского типа.

В современных условиях необходимо периодически проводить исследования с целью совершенствования действующих систем управления. Проведение исследований осуществляется в соответствии с выбранной целью и в определенной последовательности. Исследования являются составной частью менеджмента организации и направлены на совершенствование основных характеристик процесса управления.

В логическом словаре-справочнике понятие «исследование» определяется как процесс научного изучения какого-либо объекта (предмета, явления) в целях выявления закономерностей его возникновения, развития и преобразования в интересах общества. В философском словаре дается более простое определение исследования — это процесс выработки новых научных знаний, один из видов познавательной деятельности.

В современном менеджменте исследование является главным фактором успеха или, на языке науки, главным фактором повышения эффективности управления.

Исследования позволяют увидеть, где находятся резервы и что мешает развитию, чего надо опасаться и что надо поддерживать.

В связи с этим можно дать следующее определение понятия «исследование».

Исследование — это вид деятельности человека, состоящий в: а) распознавании проблем и ситуаций; б) определении их происхождения; в) выявлении свойств, содержания, закономерностей их поведения и развития; г) установлении места этих проблем и ситуаций в системе накопленных знаний; д) нахождении путей, средств и возможностей использования новых представлений или знаний о данной проблеме в практике ее разрешения.

По цели можно выделить исследования практические и научно-практические (образовательные). Есть исследования, предназначенные просто для разработки эффективных решений и достижения желаемого результата, но есть исследования, ориентированные на перспективу, обновление знаний, повышение образовательного уровня.

Исследование — это не только функция современного менеджмента, но и стиль функционирования всей системы управления, определенный тип организации деятельности персонала (требования, ответственность, мотивация, нормативы). А в деятельности менеджера исследования означают научность и искусство управления, понимание которого немыслимо без творчества, а творчество нельзя отделить от понятия «исследование».

Управление должно быть не только исследовательским само по себе, но и испытывать влияние исследовательского подхода при всех рационализациях, модернизациях и совершенствованиях. Иными словами, надо исследовать не только процессы объекта управления, но и процессы функционирования и развития самого управления. Здесь есть специфика, как в отношении характера исследуемых проблем, так и в отношении методов их изучения, да и использования результатов.

Цель исследования заключается в поиске наиболее эффективных вариантов построения системы управления и организации ее функционирования и развития. Но это общее представление о цели. На практике проведение исследования преследует разные цели, например: мониторинг качества управления; формирование атмосферы творчества и инноваций в системе управления; своевременное распознавание проблем, обострение которых может в будущем осложнить работу; повышение квалификации персонала управления; оценка стратегий и пр.

Объектом исследования является система управления. Но в методологическом отношении очень важным оказывается понимание и учет класса этой системы. Она относится к классу социально-экономических систем (СЭС). А это значит, что основополагающим ее элементом является человек, деятельность человека определяет особенности всех процессов ее функционирования и развития.

Предметом исследования является проблема. Проблема — это реальное противоречие, требующее своего разрешения. Функционирование системы управления характеризуется множеством разнообразных проблем, которые выступают как противоречие стратегии и тактики управления, условий рынка и возможностей фирмы, квалификации персонала и потребностей в инновациях и пр.

Следующей составляющей в содержании методологии исследования являются подходы. Подход — это ракурс исследования, это как бы исходная позиция, отправная точка (плясать от печки — народная мудрость), с которой исследование начинается и которая определяет его направленность относительно цели.

Подход может быть аспектным, системным и концептуальным, эмпирическим, прагматическим и научным. Если он в основном опирается на опыт, то это эмпирический подход, если на задачи получения ближайшего результата, то прагматический. Наиболее эффективным является, конечно, научный подход, который характеризуется научной постановкой целей исследования и использованием научного аппарата в его проведении.

Методология исследования должна включать также определение и формулировку ориентиров и ограничений. Они позволяют проводить исследование более последовательно и целенаправленно. Ориентиры могут быть мягкими и жесткими, а ограничения — явными или неявными.

Главную роль в методологии играют средства и методы исследования, которые можно разделить на три группы: формально-логические, общенаучные и специфические.

Центральное место в методологии исследования занимает распознавание и формулирование проблем. Проблема определяет выбор методов исследования и подходов, предвидение результатов и установление ориентиров и ограничений. Часто отождествляют проблему с задачей. Они различаются тем, что задача предполагает знание алгоритма ее решения или выбор необходимого алгоритма из известных.

Наиболее типичными проблемами в исследовании управления являются проблемы совершенствования организации управления, технологии управления (разработки управленческих решений), системы эффективных мотиваций деятельности, разработки стратегий и инноваций и др. И каждую из этих проблем можно решить только на основе ее исследования, т.е. на основе определения ее истоков, содержания, роли в развитии управления, последствий нерешения и возможностей решения и пр.

Проблема — это противоречие, которое нетождественно задаче. Оно несет в себе в той или иной степени элементы новых, неизвестных ранее изменений. Решение проблемы всегда требует творческих усилий, решение задачи требует либо знаний, либо типовых схем и алгоритмов.

Различают следующие типы проблем: а) хорошо структурированные, или количественно сформулированные проблемы, в которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо, что они могут быть выражены в числах или символах, получающих в конце концов численные оценки; б) неструктурированные, или качественно выраженные проблемы, содержащие лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количественные зависимости между которыми неизвестны; в) слабоструктурированные, или смешанные проблемы, которые содержат как качественные, так и количественные элементы, причем качественные, малоизвестные и неопределенные стороны проблем доминируют.

Методология работы с проблемой обеспечивает и качественное планирование исследования, и его организацию. Важным фактором является также формирование психологической готовности и «созревание» исследователя к работе по этой проблеме.

Этапы процесса исследования характеризует комплекс операций, определяющих качественное различие деятельности в процессе проведения исследования. Такими этапами могут быть следующие: цель, накопление информации, обучение (образование), концепция, гипотеза, проблема, рецепт, проект, рекомендации, решение, модель, методика.

Исследования разных видов предполагают различные процессуально-методологические схемы их проведения. Методологическая схема исследования — комплекс, сочетание, приоритеты, последовательность основных элементов методологии: концепция, гипотеза, проблема, анализ, подход, методы, проект, рекомендации, модель, цель, решение, рецепт, образование.

Очень часто в качестве этапа процесса исследования используется разработка гипотезы, которая может быть эффективным средством поиска путей решения проблемы, подходов к ее пониманию.

Гипотеза — это вероятностное знание, объяснение, понимание. Поэтому категоричность в оценке и представлении гипотез недопустима. Существует принцип: конечная научная ценность гипотетического знания не зависит от степени обоснования гипотезы в момент оценки. Но выбор гипотез тем не менее возможен в соответствии с критерием наибольшей вероятности объяснения исследуемой проблемы или вариантов ее решения.

Набор гипотез и этапы их исследования включаются в концепцию исследования, которая находит свое развитие в сценарии, алгоритме и проекте исследований. Концепция может разрабатываться либо в результате дополнительного исследования, либо по аналогии с уже имевшими место исследованиями наблюдавшихся ранее и практически решенных проблем.

Результаты исследования могут иметь различный вид. Они бывают непосредственными в виде конкретных рецептов, рекомендаций, моделей, инновационных программ, стратегий, решений, методик, типов организации, систем мотивации и пр. Но результаты могут быть и опосредованными. Такими являются, например: эффективность, производительность, социально-психологическая атмосфера работы, имидж фирмы, прибыль, корпоративная культура, инновационный потенциал, качество, организация, антикризисное развитие и пр. Результаты исследования могут быть основными и дополнительными.

studfiles.net

Понятие исследования

Любое понятие, которым мы оперируем должно иметь определение. В логическомсловаре — справочнике Н. И. Кондакова понятие «исследование» определяется следующим образом: « Исследование — процесс научного изучения какого — либо объекта (предмета, явления) с целью выявления его закономерностей возникновения, развития и преобразования его в интересах общества.»

В философском словаре дается более простое определение. «Исследование научное — процесс выработки новых научных знаний, один из видов познавательной деятельности».

Очень характерно, что в прошлом понятие «исследование» связывалось только со специализированной научной деятельностью. Современные тенденции развития общества и человека показывают возникновение новых потребностей. С одной стороны, многие виды профессиональной деятельности человека сегодня требуют научного подхода, а, следовательно, исследования как бы проникают в обычную практическую деятельность.

С другой стороны, развитие профессионализма в различных областях деятельности ведет к пониманию исследования как закономерного и естественного элемента ее практической эффективности. В этом случае исследование уже не связывается только с научной деятельностью и дажес научным подходом. Это фактор профессионализма, образования и искусства.В этом смысле говорят, например, об исследовании операций.

В связи с этим можно построить определение понятия » исследование » следующим образом. Исследование — это вид деятельности человека, состоящий в а) распознавании проблем и ситуаций, б) определении их происхождения, свойств, содержания, закономерностей поведения и развития, в) установлении места этих проблем и ситуацийв системе накопленных знаний, г) нахождении путей, средств и возможностей использования новых представлений или знаний о данной проблеме в практике се разрешения.

В реальной практике эти признаки исследования находятся в некотором соотношении, характеризующем и степень профессионализма и конкретные цели и задачи деятельности.

www.strategplann.ru

|

Поиск Лекций

Термин «методология» происходит от слова «метод» (от греч. methodos – прием, способ, путь). В науке под методом понимается способ достижения результата, решения задачи, проверки гипотез. Применяемые в науке методы – мерило ее зрелости и совершенства, показатель сложившихся в ней отношений – выполняют двоякую роль. Во-первых, следование им является необходимым условием получения достоверного результата. Во-вторых, они выступают как средство социального контроля в рамках научного сообщества. История развития науки, психология творчества свидетельствуют о том, что новое в познании рождалось не столько благодаря улучшению психологических качеств отдельных личностей, сколько путем изобретения и совершенствования надежных методов работы. Выдающийся русский ученый И. П. Павлов заметил, что «при хорошем методе и не очень талантливый человек может сделать много. А при плохом методе и гениальный человек будет работать впустую и не получит ценных точных данных»[1]. Характер метода определяется многими факторами (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, определяющие выбор метода

Методы, подходящие для одной области научных исследований, оказываются непригодными для достижения целей в других областях научного знания. Например, качественные методы социальных наук не используются в естествознании, и наоборот. Методы, пригодные на этапе становления научной дисциплины, уступают место более сложным и совершенным методам на последующей ступени ее развития. Так, метафизический философский метод отвечал требованиям развития естествознания в XIV-XVII вв., когда оно зарождалось, и стал тормозом научного прогресса в XIX в. В то же время многие выдающиеся достижения стали следствиями переноса методов, хорошо зарекомендовавших себя в одних науках, в другие науки (например, применение математических методов в социальных науках). На основе применяемых методов происходят процессы дифференциации и интеграции научного знания, о которых упоминалось выше. Совокупность приемов, связанных с использованием определенных методов, их последовательностью и взаимосвязью обозначается через понятие «методика». В эмпирическом исследовании методика обеспечивает сбор и первичную обработку опытных данных, регулирует практику научно-исследовательской работы – экспериментально-производственную деятельность. Теоретическая работа тоже требует своей методики. Здесь ее предписания относятся к деятельности с объектами, выраженными в знаковой форме. Например, существуют методики различного рода вычислений, расшифровки текстов, проведения мысленных экспериментов, введения и удаления абстрактных объектов и т.д. На современном этапе развития науки как на ее эмпирическом, так и на теоретическом уровне исключительно важная роль принадлежит компьютерной технике. Без нее немыслимы современный эксперимент, моделирование ситуаций, сложные вычислительные процедуры. Всякая методика создается на основе более высоких уровней знаний, но представляет собой совокупность узкоспециализированных установок, включающую в себя достаточно жесткие ограничения – инструкции, проекты, стандарты и т.д. На уровне методики установки, существующие идеально, в мыслях человека, как бы смыкаются с практическими операциями, завершая образование метода. Без них метод представляет собой нечто умозрительное и не получает выхода во внешний мир. В свою очередь, практика исследования невозможна без влияния идеальных установок. Хорошее владение методикой – показатель высокого профессионализма. Известный русский логик Н. А. Васильев писал: «Не овладевший методикой соответствующей области всегда остается в ней дилетантом, черпающим сведения из третьих рук, смотрящим на вещи через чужие очки»[2]. Методы образуют основу учения, которое называется методологией. Не только практики, но и сами исследователи нередко за понятием «методология» видят нечто абстрактное, далекое от реальной жизни. Между тем методология – это система принципов, способов организации и построения теоретической и практической деятельности человека. Именно методология определяет, в какой мере собранные факты могут служить надежным и реальным основанием знания. Известный психолог С. Л. Рубинштейн писал, что «вопросы большой теории, правильно поставленные и верно понятые, это вместе с тем и практические вопросы большой значимости. По-настоящему видеть крупные теоретические проблемы – это значит видеть их в соотношении с конкретными вопросами жизни»[3]. В современной литературе под методологией понимают прежде всего методологию научного познания, т.е. учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной деятельности. Методология науки дает характеристику компонентов научного исследования: его объекта, предмета анализа, задач исследования, совокупности исследовательских средств, необходимых для их решения, а также формирует представление о последовательности движения исследователя в процессе решения исследовательских задач. Существующие определения методологии отражают процесс постепенного развития области методологической рефлексии, осознание исследователями собственной деятельности, вынесение такой рефлексии за рамки индивидуального опыта. Всякая методология выполняет регулятивные, нормативные функции, поскольку она разрабатывает и формулирует требования, предъявляемые к научному знанию. В этом, собственно, и состоит ее назначение. Поэтому не удивительно, что методологическая культура образует ядро профессиональной компетенции каждого исследователя. По мнению Э. Г. Юдина, методологическое знание может выступать либо в дескриптивной (описательной), либо в прескриптивной (нормативной) форме[4], т.е. в форме предписаний, прямых указаний к деятельности (рис. 2).

Рис. 2. Формы методологического знания

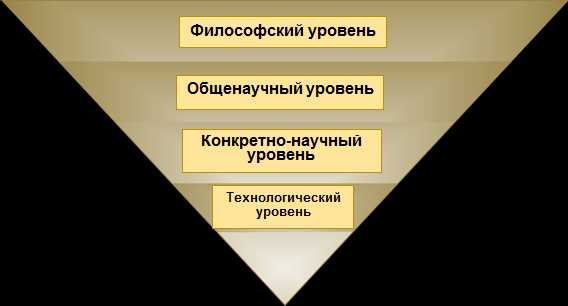

Дескриптивная методология как учение о структуре научного знания и закономерностях научного познания служит ориентиром в процессе исследования, а прескриптивная направлена на регуляцию деятельности. В нормативном методологическом анализе преобладают конструктивные задачи, связанные с разработкой положительных рекомендаций и правил осуществления научной деятельности. Дескриптивный же анализ имеет дело с ретроспективным описанием уже осуществленных процессов научного познания. Кроме того, в структуре методологического знания выделяется четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический (рис. 3). Содержание первого высшего, философского уровня методологии составляют общие принципы познания и категориальный строй науки в целом. Методологические функции выполняет вся система философского знания. Второй уровень – общенаучная методология – представляет собой теоретические концепции, применяемые ко всем или к большинству научных дисциплин. Третий уровень – конкретно-научная методология, т.е. совокупность методов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине.

Рис. 3. Уровни методологии

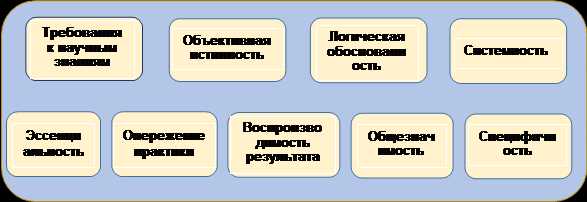

Методология конкретной науки включает в себя как проблемы, специфические для научного познания в данной области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях методологии, например такие, как проблемы системного подхода или моделирование в какой-то конкретной науке. Четвертый уровень – технологическую методологию – составляют методика и техника исследования (набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала и его первичную обработку, после которой он может включаться в массив научного знания). На этом уровне методологическое знание носит четко выраженный нормативный характер. Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой между ними существует определенное соподчинение. При этом философский уровень выступает как содержательное основание всякого методологического знания, определяя мировоззренческие подходы к процессу познания и преобразования действительности. Каждая научная дисциплина выдвигает своих методологов — людей, которые мыслят широкими категориями, задумываются над наиболее сложными и универсальными проблемами своей науки. Обычно ученые данной категории хорошо знакомы с историей исследований в соответствующей области, и это помогает им распознавать причины возникающих на практике затруднений, выявлять перспективные направления дальнейших поисков. Обозначим те аспекты научного исследования, которые относятся к сфере общей методологии, т.е. выделим требования к научным знаниям, формулируемые общей методологией (рис. 4). Ведь научные знания, как было отмечено выше, — это знания особого рода. Их следует отличать от обыденных, или житейских, знаний.

Рис. 4. Требования к научным знаниям

Прежде всего, это вопросы, касающиеся объективной истинности научных знаний. Речь в данном случае идет о соответствии наших представлений самому предмету изучения, вне и независимо от воли, мнений, пристрастий и прихоти познающего субъекта. Дело в том, что процесс познания сложен и противоречив. Помимо объективных моментов, задаваемых той внешней реальностью, на которую человек направляет свой взор, в нем всегда присутствуют и субъективные моменты, обусловленные включением в этот процесс живого человека с его особыми интересами и потребностями, не всегда полностью осознаваемыми. Объективное знание выступает идеалом научного познания. Оно свободно от всяких искажений, связанных с ограниченностью познавательных возможностей отдельного индивида или со свойственной человеку предвзятостью суждений. Научная методология формулирует критерии и требования, соблюдение которых призвано исключить невольные искажения информации, гарантировать валидность получаемых знаний. Термин «валидность» используется для обозначения достоверности выводов, полного соответствия наших знаний предмету, каким он существует сам по себе. Следующим требованием к научному знанию выступает его логическая обоснованность, которая предполагает его включенность в систему ранее добытых знаний и совместимость с ними на основе логических принципов. Научное знание, наряду с объективной истинностью и логической обоснованностью, обладает другими обоснованными характеристиками – системностью, эссенциальностью, опережением практики, воспроизводимостью результатов, общезначимостью, специфичностью языка. Свойство системности непременно сопутствует совершенствованию научного знания. Важнейшими формами систематизации выступают доказательство, классификация, аксиоматизация. Для каждой из этих форм характерна первичная связь «если х, то г/», означающая наличие основания и обосновываемого. Для классификации это связь между свойствами предметов различных классов (например, между свойствами видовыми и родовыми), для аксиоматизации – между аксиомами и теоремами и т.д. Осознание одной-единственной связи, выраженной с помощью союза «если, то», уже свидетельствует о появлении концептуальной системы, хотя и простой, состоящей всего лишь из двух элементов. Система научного знания представляет собой множество таких связей и отношений. Присущая научному мышлению ориентация на объективную истинность и логическую обоснованность результатов органически сочетается с установкой на их эссенциальность (от лат. essentia – сущность), т.е. на познание сущности изучаемых объектов. Сопоставление возможных оснований при принятии решений, выбор среди них наиболее предпочтительных и эффективных связаны с движением к сущности. Чем лучше обосновано то или иное положение, решение, действие, тем глубже познание ситуаций, в которых человеку приходится действовать. Верно и обратное. Поэтому важнейшими задачами научного познания становятся открытие глубинных, сущностных связей и отношений объективного мира, формулирование законов науки, фиксирующих эти связи и отношения, создание научных теорий. Знание законов, которым подчиняется жизнь изучаемого объекта, позволяет рассматривать его возможные состояния. Среди них особый интерес представляют будущие состояния, которые отсутствуют в нынешней практике людей. Объективность рассмотрения, стремление к обоснованию знаний влекут за собой опережающее отражение действительности и, на этой основе, прогнозирование практической деятельности. Некоторые ученые видят в опережающем отражении действительности смысл существования науки.Известный немецкий физик, химик и философ В. Оствальд писал: «Наука – это искусство предвидения. Вся ее ценность в том, в какой мере и с какой достоверностью она может предвидеть будущие события. Мертво всякое знание, которое ничего не говорит о будущем, и такому знанию должно быть отказано в почетном звании – наука»1. Одно из главных требований научной методологии – воспроизводимость результатов исследования. Оно означает, что должна существовать принципиальная возможность проверить справедливость любых заключений, претендующих называться научными. Добросовестный исследователь проверяет и перепроверяет результаты своей работы, прежде чем сообщить о них. Он сам стремится удостовериться в том, что наблюдаемые им явления не случайны, а закономерны. Воспроизводимость результатов исследования – это один из критериев надежности делаемых выводов. Она также означает, что описание опыта должно содержать всю существенную информацию об условиях его проведения. Любой другой исследователь должен быть в состоянии повторить его и убедиться в справедливости сделанных выводов. Характерная черта научного знания, в отличие от религиозных представлений, многих философских воззрений и пр., — его общезначимость. В свое время Р. Декарт выступил с предложением отказаться от суждений, принятых когда-либо на веру: сомнение должно расчищать почву для постройки нового здания рациональной культуры. Но научное знание, принимая этот вызов, выдержало «испытание на прочность». Всякий, кто всерьез занимается проверкой некоторого научного положения, не в состоянии его опровергнуть. Сомневающемуся приходится в конечном счете признать его истинность по отношению к определенной предметной области. Таким образом, «истина побеждает» (veritas vincit, по выражению древних римлян) и распространяется по планете, невзирая на национальные, сословные, конфессиональные границы. Задачи, связанные с открытием истинных положений и их обоснованием, породили потребность в специфическом языке науки. Научный язык создается на базе разговорного. При этом посредством особого рода определений вводятся новые языковые выражения, уточняются уже существующие и таким образом вырабатывается научная терминология – совокупность слов или словосочетаний с точным, единственным значением в рамках данной научной дисциплины. Научные термины вкрапляются в тексты, написанные на донаучном разговорном языке, заменяя собой неточные и многозначные выражения. Полностью отказаться от разговорного языка в науке невозможно, поскольку он обеспечивает взаимопонимание ученых различных отраслей. За разговорным языком сохраняется также роль популяризации научных знаний. [1] Павлов И.П. Лекции по физиологии высшей нервной деятельности. – М, 1952. – С. 16. [2] См.: Васильев Н.А. Воображаемая логика. – М., 1989. С. 152. [3] Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание: О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений. – М., 1957. – С. 3. [4] См.: Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., 1973. |

|

poisk-ru.ru

Понятие социологического исследования. Виды исследований.

Исследование можно определить как систему логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных между собой единой целью: получить достоверные данные об изучаемом явлении или процессе, о тенденциях и противоречиях их развития, чтобы эти данные могли быть использованы в практике управления общественной жизнью.

Социологическое исследование включает четыре сменяющих друга этапа: подготовку исследования; сбор первичной социологической информации ; подготовку собранной информации к обработке и ее обработку; анализ полученной информации, подведение итогов исследования, формулировку выводов и рекомендаций.

Несмотря на то что каждое социологическое исследование, претендующее на цельность и законченность, включает вышеназванные этапы, единой, унифицированной формы социологического анализа, пригодной для изучения различной сложности проблем, не существует.

Конкретный вид социологического исследования обусловлен характером поставленных в нем целей и задач. Именно в соответствии с ними и различают три основных вида социологического исследования: разведывательное, описательное и аналитическое.

Разведывательное исследование решает весьма ограниченные по своему содержанию задачи. Оно охватывает, как правило, небольшие обследуемые совокупности и основывается на упрощенной программе и сжатом по объему инструментарии.

Разведывательное исследование используется для предварительного обследования определенного процесса или явления. Потребность в таком предварительном этапе, как правило, возникает тогда, когда проблема или мало, или вообще не изучена. В частности, он успешно применяется для получения дополнительной информации о предмете и объекте, для уточнения и корректировки гипотез и задач, инструментария и границ обследуемой совокупности в углубленном, широкомасштабном исследовании, а также для выявления трудностей, которые могут встретиться в дальнейшем.

Под первичной социологической информацией принято понимать полученные в ходе социологического исследования в различной форме необобщенные сведения (например, ответы опрашиваемых на вопросы анкеты, интервью, записи исследователя в карточках наблюдения и др.), подлежащие дальнейшей обработке и обобщению.

Выполняя вспомогательные задачи, разведывательное исследование служит поставщиком оперативных данных. В этом смысле можно говорить о такой его разновидности, как экспресс-опрос, цель которого состоит в получении отдельных сведений, особо интересующих исследователя в данный момент.

С помощью оперативных опросов определяют отношение людей к актуальным событиям и фактам (так называемый зондаж общественного мнения), а также степень эффективности только что проведенных мероприятий. Обычно в разведывательном исследовании используется какой-либо один из наиболее доступных методов сбора первичной социологической информации, дающий возможность сделать это в короткие сроки.

Описательное исследование — более сложный вид социологического анализа, который позволяет составить относительно целостное представление об изучаемом явлении, его структурных элементах. Осмысление, учет такой всесторонней информации помогают лучше разобраться в обстановке, более глубоко обосновать выбор средств, форм и методов управления общественными процессами.

Описательное исследование проводится по полной, достаточно подробно разработанной программе и на базе методически апробированного инструментария. Его методологическая и методическая оснащенность делает возможным группировку и классификацию элементов по тем характеристикам, которые выделены в качестве существенных в связи с изучаемой проблемой.

Описательное исследование обычно применяется в тех случаях, когда объектом служит относительно большая общность людей, отличающихся различными характеристиками. Это может быть коллектив крупного предприятия, где трудятся люди разных профессий и возрастных категорий, имеющие различные стаж работы, уровень образования, семейное положение и т.д., или население города, района, области, региона. В таких ситуациях выделение в структуре объекта относительно однородных групп дает возможность осуществить поочередную оценку, сравнение и сопоставление интересующих исследователя характеристик, а кроме того, выявить наличие или отсутствие связей между ними.

Выбор методов сбора информации в описательном исследовании определяется его задачами и направленностью. Сочетание различных методов повышает представительность, объективность, полноту социологической информации, а следовательно, позволяет дать более обоснованные выводы и рекомендации.

Аналитическое социологическое исследование ставит своей целью наиболее углубленное изучение явления, когда нужно не только описать структуру, но и узнать, что определяет его основные количественные и качественные параметры.

В силу такого предназначения аналитическое исследование имеет особенно большую научную и практическую ценность.

Если в ходе описательного исследования устанавливается, есть ли связь между характеристиками изучаемого явления, то в ходе аналитического исследования выясняется, носит ли обнаруженная связь причинный характер. Например, если в первом случае фиксируется наличие связи между удовлетворенностью содержанием выполняемого труда и его производительностью, то во втором случае рассматривается, является ли удовлетворенность содержанием труда основной или неосновной причиной, т.е. фактором, влияющим на уровень его производительности.

Далее. Поскольку реальность такова, что назвать в `чистом виде` какой-либо один фактор, определяющий черты производственной жизни, практически невозможно, постольку почти в каждом аналитическом исследовании изучается совокупность факторов. Из нее и выделяются факторы основные и неосновные, временные и постоянные, управляемые и неуправляемые, контролируемые и неконтролируемые и т.д.

Подготовка аналитического исследования требует значительного времени, тщательно разработанной программы и инструментария. По используемым методам сбора социологической информации аналитическое исследование носит комплексный характер. В нем, дополняя друг друга, могут применяться различные формы опроса, анализа документов, наблюдения. Естественно, это требует умения взаимоувязывать, `стыковать` информацию, полученную по разным каналам, придерживаться определенных критериев ее интерпретации. Тем самым аналитическое исследование существенно отличается не только содержанием своего подготовительного этапа и этапа сбора первичной информации, но и подходом к анализу, обобщению и объяснению полученных результатов.

Разновидностью аналитического исследования можно считать эксперимент. Его проведение предполагает создание экспериментальной ситуации путем изменения в той или иной степени обычных условий функционирования объекта. В ходе эксперимента особое внимание уделяется изучению `поведения` тех факторов, которые придают объекту новые черты и свойства.

Подготовка и проведение любого эксперимента — дело достаточно трудоемкое и требующее специальных знаний и методических навыков. Особенно это важно тогда, когда речь идет о внедрении новых форм организации и стимулирования труда, об изменениях в общественной и повседневной жизни людей и т.п., глубоко затрагивающих личные, коллективные и общественные интересы. В данном случае эксперимент не просто желателен, а необходим. Он позволяет избежать случайностей и непредвиденных последствий, увереннее, с научной обоснованностью внедрять в практику новые формы и методы управления.

infopedia.su

Понятие научного исследования

Поиск ЛекцийВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что методологическая оценка туристской деятельности помогает определить вероятного конкурента на рынке услуг, экономическое и техническое состояние турпредприятия, предполагаемые способы его развития и ведения конкурентной борьбы, стратегию и тактику деятельности специалистов.

Целью работы является изучение технического направления исследований в социально культурном сервисе и туризме.

Задачи:

• Изучить литературу на тему техническое направление исследований в социально культурном сервисе и туризме.

• Рассмотреть проведения исследования с техническим направлением на предприятии.

• Выявить недостатки проведенного исследования.

• Разработать рекомендации по проведению исследования с техническим направлением.

Объект исследования – научное исследование.

Предмет исследования – техническое направление исследований в социально-культурном сервисе и туризме.

Методы исследования – теоритический анализ литературы, обработка полученных данных.

Теоретические основы технического направления исследований в туризме

Понятие научного исследования

Существует несколько определений понятия «исследования». Они различаются в зависимости от того, с чьей точки зрения рассматривать. Наиболее общим и понятным является следующее определение: исследование является процессом научного изучения какого-либо объекта с целью выявления его закономерностей возникновения, развития и преобразования его в интересах общества.

Ранее понятие «исследование» связывали с исключительно специализированной научной деятельностью. Однако в современном мире отчетливо видно, что тенденции развития общества являются причиной возникновения новых потребностей. Более того большинство видом профессиональной деятельности человека требуют научного подхода, поэтому исследования начинают занимать все больше места в деятельности человека.

Таким образом, можно сформулировать следующее определение. Исследование – это вид деятельности человека, заключающийся в следующем:

• выявление проблем и ситуаций,

• определении их происхождения, свойств, содержания, закономерностей поведения и развития,

• определение значения и места данной проблемы в жизни,

• работа над решением данной проблемы посредством накопленных знаний.

В настоящее время немалое место в жизни людей занимают социологические исследования. В структуре социологии выделяют три взаимосвязанных уровня: общесоциологическую теорию, специальные социологические теории и социологические исследования. Все три уровня дополняют друг друга, что позволяет получить при изучении социальных явлений и процессов научно обоснованные результаты.

Различают эмпирическое и теоретическое исследования, хотя разграничение это условно. Как правило, большинство исследований имеет теоретико-эмпирический характер. Любое исследование осуществляется не изолированно, а в рамках целостной научной программы или в целях развития научного направления. Изучение особенностей нарциссической личности Э.Фромм проводил в рамках научной программы исследования причин «злокачественной агрессии». Программа К.Левина послужила основой для постановки исследований уровня притязаний, мотивации достижений, квазипотребностей, групповой динамики и пр. Предложенная Б. Ф. Ломовым программа изучения влияния процесса общения на когнитивные процессы породила исследования динамики и эффективности совместного решения сенсорных задач, запоминания материала, сравнения процессов индивидуального и группового мышления и т. д.

Научное исследование – это целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий. Характеризуя научное исследование, обычно указывают на его следующие отличительные признаки:

• это обязательно целенаправленный процесс, достижение осознанно поставленной цели, четко сформулированных задач;

• это процесс, направленный на поиск нового, на творчество, на открытие неизвестного, на выдвижение оригинальных идей, на новое освещение рассматриваемых вопросов.

Научное исследование характеризуется систематичностью: здесь упорядочены, приведены в систему и сам процесс исследования, и его результаты; ему присуща строгая доказательность и последовательное обоснование сделанных обобщений и выводов.

Цель, непосредственные задачинаучно-теоретического исследования состоят в том, чтобы найти общее у ряда единичных явлений, вскрыть законы, по которым возникают, функционируют, развиваются такого рода явления, т. е. проникнуть в их глубинную сущность.

Результаты научных исследований воплощаются в научных трудах (статьи, монографии, учебники, диссертации и пр.) и затем, после их всесторонней оценки, используются в практике, учитываются в процессе практического познания и в обобщенном виде включаются в руководящие документы.

Научные исследования классифицируются по различным основаниям. Так, например, в Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике» выделяются фундаментальные и прикладные исследования. Под фундаментальными научными исследованиями понимают экспериментальную или теоретическую деятельность, направленную на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды. Прикладные научные исследования определяются как исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. По источнику финансирования различают научные исследования бюджетные, хоздоговорные и нефинансируемые.

По длительности научные исследования можно разделить на долгосрочные, краткосрочные и экспресс-исследования.

По виду связи с общественным производством различают научные исследования, направленные:

• на создание новых средств производства и новых технологий;

• совершенствование производственных отношений;

• совершенствование общественных отношений, социальной сферы деятельности человека, повышение уровня духовной жизни и т. д.

Исследования включают в себя:

• научный труд или научную деятельность человека;

• предмет научного труда;

• средства научного труда.

Научная деятельность человека базируется на конкретных методах познания и связана с получением новых или уточнением старых сведений (данных) об объекте исследования или исследуемом явлении.

Итак, научным исследованием является деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или явления, а также внедрение полезных полученных результатов. Научные исследования разделяются в зависимости от целевого назначения, глубины научной проработки, длительности, источнику финансирования.

poisk-ru.ru