Почему вернадский все многообразие живого населения назвал живым веществом – Почему В.И.Вернадский считал живое вещество наиболее могущественной силой в преобразовании биосферы?

Почему В. И Вернадский всё многообразие живого населения биосферы назвал «живым веществом»?

По современным представлениям, биосфера – это особая оболочка земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами.Эти представления базируются на учении В. И. Вернадского (1863 –1945) о биосфере, являющимся крупнейшим из обобщений в области естествознания в ХХ в. Важнейшая значимость его учения во весь рост проявилась лишь во второй половине века. Этому способствовало развитие экологии и, прежде всего глобальной экологии, где биосфера является основополагающим понятием.

Учение Вернадского о биосфере – это целостное фундаментальное учение, органично связанное с важнейшими проблемами сохранения и развития жизни на Земле, знаменующее собой принципиально новый подход к изучению планеты как развивающейся саморегулирующейся системы в прошлом, настоящем и будущем.

По представлениям В. И. Вернадского, биосфера включает в себя живое вещество, образованное совокупностью организмов; биогенное вещество, которое создается в процессе жизнедеятельности организмов (газы атмосферы, каменный уголь, нефть, торф, известняки и др.) ; косное вещество, которое формируется без участия живых организмов (магматические горные породы) ; биокосное вещество, представляющее собой совместный результат жизнедеятельности организмов и небиологических процессов (например, почвы) ; а также радиоактивное вещество, вещество космического происхождения (метеориты и др. ) и рассеяные атомы. Все эти семь типов веществ геологически связаны между собой.

Косное вещество биосферы.

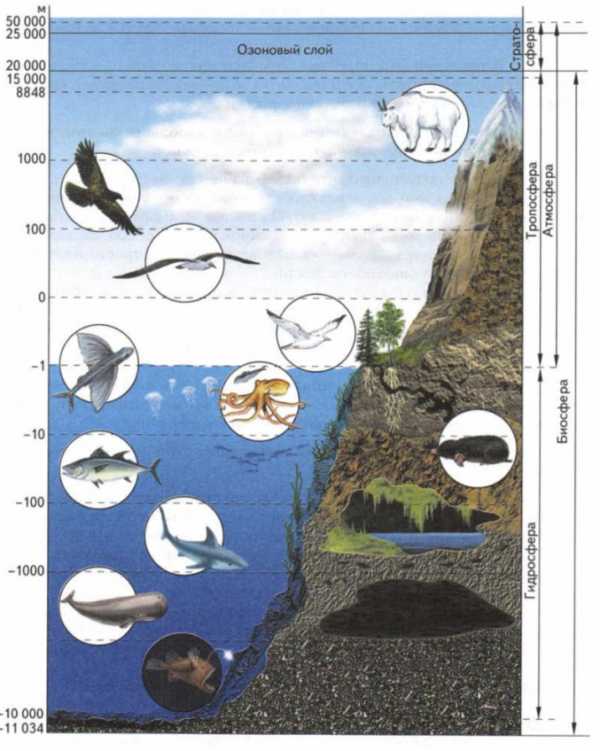

Границы биосферы определяются факторами земной среды, которые делают невозможным существование живых организмов. Верхняя граница проходит примерно на высоте 20 км от поверхности планеты и ограничена слоем озона, который задерживает губительные для жизни коротковолновую часть ультрафиолетового излучения Солнца. Таким образом, живые организмы могут существовать в тропосфере и нижних слоях стратосферы. В гидросфере земной коры организмы проникают на всю глубину Мирового океана — до 10-11 км. В литосфере жизнь встречается на глубине 3,5-7,5 км, что обусловлено температурой земных недр и условием проникновения воды в жидком состоянии.

Сущность учения В. И. Вернадского заключена в признании исключительной роли «живого вещества» , преобразующего облик планеты. Суммарный результат его деятельности за геологический период времени огромен. По словам Вернадского, «на земной поверхности нет химической силы более постоянно действующей, а потому более могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом» . Именно живые организмы улавливают и преобразуют энергию Солнца и создают бесконечное разнообразие нашего мира.

Вторым главнейшим аспектом учения В. И. Вернадского является разработанное им представление об организованности биосферы, которая проявляется в согласованном взаимодействии живого и неживого, взаимной приспособляемости организма и среды. «Организм, — писал В. И. Вернадский, — имеет дело со средой, к которой он не только приспособлен, но которая приспособлена к нему» .

Это взаимодействие сказывается прежде всего в создании многочисленных новых видов культурных растений и домашних животных. Такие виды не существовали раньше и без помощи человека либо погибают, либо превращаются в дикие породы. Поэтому Вернадский рассматривает геохимическую работу живого вещества в неразрывной связи животного, растительного царства и культурного человечества как работу единого целого.

Поскольку живое вещество является определяющим компонентом биосферы, можно утверждать, что оно может существовать и развиваться только в рамках целостной системы биосферы. Не случайно поэтому В. И. Вернадский считает, что живые организмы являются функцией биосферы и теснейшим образом материально и энергетически с ней связаны, являются огромной геологической силой, ее определяющей.

otvet.mail.ru

В.И. Вернадский о “живом веществе” (“живой материи”)

1. Введение (История понятия термина “биосфера).

2. В.И. Вернадский о “живом веществе” (“живой материи”).

3. Биосфера – “один огромный организм”.

4. Опытные данные, обобщенные В.И. Вернадским.

5. Экология и биосфера.

Сегодня наиболее общепризнанной, особенно в отечественной науке, является та система взглядов на биосферу, которую создал В.И. Вернадский, и которая широко вошла в историю науки как “учение о биосфере Вернадского.

Однако прежде, чем рассматривать концепцию Вернадского, необходимо узнать историю самого понятия и термина “биосфера”.

Сам В.И. Вернадский ссылается на Ж.-Б. Ламарка, заметив, что “он дал нам представление о роли биосферы в истории нашей планеты”. Однако Ламарк не пользовался термином “биосфера” и в своем труде “Гидрология” (1802 г..) говорил лишь о том, что “все вещества, находящиеся на поверхности земного шара и образующие его кору, сформировались благодаря деятельности живых организмов”.

Эту идею разделяли многие ученые XVIII–XIX вв. Например, немецкий естествоиспытатель А. Гумбольд в своих “Картинках природы” (1826 г.) ввел понятие “жизненная среда” (нем. die Zebensphäre), под которой понимал специфическую оболочку Земли, где в единую целостную систему объединены атмосферные, морские и континентальные процессы, а также весь органический мир. Позднее, в 1869 г. немецкий агроном Ф. Ратцель назвал поверхность Земли “пространством жизни” (die Zebensraum), а французский географ Э. Реклю в труде “Земля” дал красочное описание роли мира живых организмов и преобразованиях лика Земли.

Таким образом, начиная с Ламарка, в науке появилось представление о существовании на нашей планете некоего пространства, охваченного жизнью, и ею же создаваемого. А из всех терминов, предложенных для обозначения этого пространства, укоренился один – “биосфера”, автором которого был австрийский геолог и палентолог Э. Зюсс (1875 г.). Он, однако, сразу не дал полной расшифровки этого термина, ограничившись описанием биосферы как особого слоя, находящегося “между верхними слоями атмосферы и литосферы и неограниченного литосферой”. Лишь позднее в книге “Лик Земли” (1909 г.) Зюсс описал биосферу как “совокупность организмов, ограниченную в пространстве и во времени, и обитающую на поверхности Земли”.

Однако в этом случае Зюсс ничего не сказал о геологической роли биосферы и ее зависимости от планетарных факторов Земли. Впервые идею о геологических функциях “живого вещества”, представленного совокупность всего органического мира в виде “единого нераздельного целого”, высказал В.И. Вернадский в 1919 г. в “Записке о необходимости организации химического изучения организмов” (Киев, 1919 г.). Большое влияние на становление Вернадского оказал его учитель – почвовед и агроном В.В. Докучаев (1880-е гг.), активно пропагандировавший идею о необходимости создания целостного учения о взаимозависимых изменениях органического мира, рельефа, вод, почв, осадочных пород и климата.

Итак, впервые центральную идею своего учения о биосфере – идею “живого вещества” – Вернадский высказал в 1919 г.. Приняв, что “живая материя является определенным целым” и что это “целое” поддается изучению в аспекте его энергии и химического состава, Вернадский дал одно из первых своих определений живого вещества: “Под именем живого вещества я буду подразумевать всю совокупность организмов, растительных и животных, в том числе и человека. В последующих своих работах он постоянно возвращался к этому определению, дополняя и уточняя его. Главными из этих уточнений были его суждения о трансформации различных форм энергии, их роли в функционировании “живого вещества” и роли последнего в истории химических элементов на Земле.

Как изложено ранее, знаем, что впервые в достаточно завершенном виде Вернадский изложил положения своего учения о “живом веществе” в труде “Биосфера” (1926 г.). В нем все характеристики живого вещества были представлены как признаки организованной целостной системы – биосферы, а все явления жизни – как “части механизма биосферы”, отличающиеся четкой упорядоченностью, что “основным и глубочайшим образом отражается на характере и строении живых существ”. В функциональном плане живое вещество, по Вернадскому, это – то звено, которое соединяет историю химических элементов с эволюцией организмов и человека, а также с эволюцией всей биосферы.

В чем же еще, кроме системности и организованности, видел Вернадский отличие живого вещества от косной (неживой) материи? И какова была его позиция в вопросе происхождения живой материи?

Свои воззрения по первому вопросу Вернадский полно изложил в 1931 г. в докладе “Об условиях появления жизни на Земле”, прочитанном в Ленинградском обществе естествоиспытателей. В нем он проявил себя горячим сторонником идеи теории молекулярной диссимметрии Л. Пастера. Он, как и Пастер, видел в наличии диссиметричности простран-

ственной структуры молекул отличительный и фундаментальный признак живой материи. Вернадский не только принял это положение, но и развил его, дополнив новыми идеями, понятиями и терминами.

Так, представив молекулярную диссимметрию как особое “свойство пространства… связанного с жизнью”, Вернадский особо подчеркивал, что неотъемлемым признаком “живой диссиметрии” является преобладание одной из “сред” – левой или правой, т.е. одного из молекулярных стереоизомеров, что и характеризует “симметрию пространства, занятого живым веществом”. “В соединениях, связанных с жизнью, – подчеркивал Вернадский, – преобладает или исключительно существует один антипод”, а по его терминологии, “энантиоморф”, т.е. молекулярный стереоизомер.

Что же касается происхождения столь фундаментального свойства “живого вещества”, то подобно Пастеру, Вернадский рассматривал его не как планетарное, а как космическое явление, “наведенное” на живую материю факторами космического порядка. Правда, в отличие от Пастера, Вернадский не касался вопроса экспериментальной реконструкции молекулярных стереоизомеров. Случайно ли это? По-видимому, нет и вот почему.

В.И. Вернадский был сторонником идеи вечности жизни, объединяя материю и жизнь в единое и неразрывное целое. Иными словами, он считал живое на Земле порождением только живого же, самим живым созданным. Именно поэтому он столь высоко ценил так называемый “принцип Реди”, сформулированный еще в 1668 г. итальянским врачом и естествоиспытателем Ф. Реди: “все живое происходит только из живого” (от лат. omne vivum e vivo). В утверждении “принципа Реди” Вернадский превзошел даже Пастера. Последний, пытался воспроизводить молекулярную диссимметрию “непосредственных элементов жизни”, т.е. живое, в лабораторных условиях.

И здесь, как можно видеть, уже коснулись второго вопроса: каковыми были взгляды Вернадского относительно происхождения того “живого

вещества”, которое, собственно, и составляет сущность биосферы?

Следует заметить, что воззрения Вернадского по этому вопросу были достаточно сложными, а по некоторым вопросам и противоречивыми. В чем причина этого?

Дело в том, что утверждая незыблемость “принципа Реди”, геолог Вернадский опирался на данные геохимической истории Земли. И это давало ему повод утверждать: “Никогда в течение геологических периодов не было и нет никаких следов абиогенеза”, а “жизнь всегда была и не имела начала”, поскольку “живой организм – никогда и нигде не происходил из косной материи”, в связи с чем, в истории земли не было вообще геологических эпох, лишенных жизни.

Эти основополагающие тезисы Вернадский уточнял в последующее время (в 1940 г.) такими положениями: “1) нигде и ни в каких явлениях, происходящих или когда-либо имевших место в земной коре, не было найдено следов самозарождения жизни; 2) жизнь, какой она нам представляется в своих проявлениях и в своем количестве, существует непрерывно со времени образования самых древних геологических отложений, со времени архейской эры; 3) нет ни одного организма среди сотен тысяч различных изученных видов, генезис которого не отвечал бы принципу Реди”.

Однако воззрения В.И. Вернадского на возможность абиогенеза (зарождение живого из неживой – косной материи) не были стабильными: они эволюировали по мере привлечения новых данных к решению проблемы.

Выразилось это в том, что не будучи креационистом, он, в конечном итоге, признал возможность абиогенеза, но “оставаясь на точных и бесспорных фактах”, “вынес” зарождение жизни за пределы земной поверхности, придя в конечном итоге к достаточно компромиссному решению: “Принцип Реди… не указывает на невозможность абиогенеза вне биосферы или при установлении наличия в биосфере (теперь или раньше) физико-химических явлений, не принятых при научном определении этой формы организованности земной оболочки”.

Сегодня мы можем утверждать, что развитие естествознания не опровергает, а во много подтверждает идеи В.И. Вернадского. Касается это и его воззрений, противоречащих догме земного абиогенеза, т.е. так называемой “химической эволюции”, столь “удачно” завершившейся зарождением жизни.

Какими же данными располагает современная наука, позволяющая говорить, что Вернадский во много был прав, во всяком случае в той части его воззрений, которые касаются неразрывной связи геохимической истории Земли с жизнью, и если не ее вечности, то по крайней мере, неподозреваемой ранее древности биосферы “в лице” докембрийской (архейской) прокариотной жизни?

Данные

эти, начиная с конца 1960-х гг., стали

предоставлять естествознанию две

дисциплины – геомикробиология и

палеомикробиология. Первая исследует

историю метаболической деятельности

древнего прокариотного мира с помощью

микроскопирования шлифововых (от нем.

Schliff – тонкий слой горной породы), срезов

биохимической идентификации хемофоссилий

(химических ископаемых), изотопного

фракционирования элементов

(

Что же касается палеомикробиологии, то она исследует преимущественно микроскопические морфологические ископаемые – микрофоссилии, главным образом, строматолиты (морфологические остатки древних цианобактериальных сообществ) с широким использование метода изотопного фракционного анализа. Бурно развивавшаяся в период 1960 – 80-х гг., эта наука получила данные, подтверждающие не только не подозреваемую ранее древность живого мира (микроскопические ископаемые Исуа-формации датируются по 12С-изотопу 3,8 срд. лет, в то время как общепризнанной датой зарождения жизни все еще пока остается дата 4.2–3.8 млрд. лет), но и поразительное метаболическое разнообразие древнего прокариотного мира. А это – еще одно подтверждение необычайного научного предвидения В.И. Вернадского, который опираясь лишь на геохимические данные, неотступно пропагандировал идею древнейшего происхождения и одновременного сосуществования метаболического разнообразия первичной биосферы.

studfiles.net

по в и вернадскому кислород является веществом

В разделе Домашние задания на вопрос почему вернадский всё многообразие живого населения биосферы назвал «живым веществом»? заданный автором Кокосовый лучший ответ это Живое вещество, по В. И. Вернадскому, “растекается по земной поверхности и оказывает определенное давление на окружающую среду, обходит препятствия, мешающие его продвижению, или ими овладевает, их покрывает”. Внутренняя энергия, производимая жизнью, проявляется в переносе химических элементов и в создании из них новых тел. По мнению В. И. Вернадского, геохимическая энергия жизни выражается в движении живых организмов путем размножения, идущего в биосфере непрерывно. Размножение организмов производит “давление жизни”, или “напор жизни”. В этой связи между организмами возникает борьба за площадь, питание и в особенности “за газ”, нужный для дыхания свободный кислород.

При этом происходит биогенная миграция атомов: атомы, захваченные растениями, переходят к травоядным животным, затем — к хищникам, которые питаются травоядными. Мертвые растения и животные служат пищей для микроорганизмов, а выделяемые микроорганизмами в результате жизнедеятельности минеральные вещества снова потребляются растениями (см. ТЕМУ 17.3.2.1). Из этого биологического круговорота выпадает лишь небольшой процент атомов. Эти вышедшие из жизненного процесса биогенные атомы попадают в косную (неживую) природы, тем самым играя огромную роль в истории биосферы.

Процесс размножения замирает только при недостатке кислорода в окружающей среде, действии низких температур и отсутствии места для обитания новых организмов.

В. И. Вернадский вычислил время, необходимое различным организмам для “захвата” поверхности планеты. Он назвал его скоростью передачи жизни. По его данным, возможная скорость размножения составит:

— для бактерий — 1,25 суток;

— для больших водорослей — 379 лет;

— для цветковых растений — 11 лет;

— для инфузории туфельки — 67,3 суток;

— для курицы — 18 лет;

— для домашней свиньи — 8 лет;

— для дикой свиньи — 56 лет;

— для крысы — 8 лет;

— для слона — 1000 лет.

Таким образом, он сделал вывод о том, что мелкие организмы размножаются бы

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: почему вернадский всё многообразие живого населения биосферы назвал «живым веществом»?

Ответ от 2 ответа[гуру]Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Почему В. И Вернадский всё многообразие живого населения биосферы назвал «живым веществом»?

По современным представлениям, биосфера – это особая оболочка земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами. Эти представления базируются на учении В. И. Вернадского (1863 –1945) о биосфере, являющимся крупнейшим из обобщений в области естествознания в ХХ в. Важнейшая значимость его учения во весь рост проявилась лишь во второй половине века. Этому способствовало развитие экологии и, прежде всего глобальной экологии, где биосфера является основополагающим понятием. Учение Вернадского о биосфере – это целостное фундаментальное учение, органично связанное с важнейшими проблемами сохранения и развития жизни на Земле, знаменующее собой принципиально новый подход к изучению планеты как развивающейся саморегулирующейся системы в прошлом, настоящем и будущем. По представлениям В. И. Вернадского, биосфера включает в себя живое вещество, образованное совокупностью организмов; биогенное вещество, которое создается в процессе жизнедеятельности организмов (газы атмосферы, каменный уголь, нефть, торф, известняки и др.) ; косное вещество, которое формируется без участия живых организмов (магматические горные породы) ; биокосное вещество, представляющее собой совместный результат жизнедеятельности организмов и небиологических процессов (например, почвы) ; а также радиоактивное вещество, вещество космического происхождения (метеориты и др. ) и рассеяные атомы. Все эти семь типов веществ геологически связаны между собой. Косное вещество биосферы. Границы биосферы определяются факторами земной среды, которые делают невозможным существование живых организмов. Верхняя граница проходит примерно на высоте 20 км от поверхности планеты и ограничена слоем озона, который задерживает губительные для жизни коротковолновую часть ультрафиолетового излучения Солнца. Таким образом, живые организмы могут существовать в тропосфере и нижних слоях стратосферы. В гидросфере земной коры организмы проникают на всю глубину Мирового океана — до 10-11 км. В литосфере жизнь встречается на глубине 3,5-7,5 км, что обусловлено температурой земных недр и условием проникновения воды в жидком состоянии. Сущность учения В. И. Вернадского заключена в признании исключительной роли «живого вещества» , преобразующего облик планеты. Суммарный результат его деятельности за геологический период времени огромен. По словам Вернадского, «на земной поверхности нет химической силы более постоянно действующей, а потому более могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом» . Именно живые организмы улавливают и преобразуют энергию Солнца и создают бесконечное разнообразие нашего мира. Вторым главнейшим аспектом учения В. И. Вернадского является разработанное им представление об организованности биосферы, которая проявляется в согласованном взаимодействии живого и неживого, взаимной приспособляемости организма и среды. «Организм, — писал В. И. Вернадский, — имеет дело со средой, к которой он не только приспособлен, но которая приспособлена к нему» . Это взаимодействие сказывается прежде всего в создании многочисленных новых видов культурных растений и домашних животных. Такие виды не существовали раньше и без помощи человека либо погибают, либо превращаются в дикие породы. Поэтому Вернадский рассматривает геохимическую работу живого вещества в неразрывной связи животного, растительного царства и культурного человечества как работу единого целого. Поскольку живое вещество является определяющим компонентом биосферы, можно утверждать, что оно может существовать и развиваться только в рамках целостной системы биосферы. Не случайно поэтому В. И. Вернадский считает, что живые организмы являются функцией биосферы и теснейшим образом материально и энергетически с ней связаны, являются огромной геологической силой, ее определяющей.

question666.info

Учение Вернадского о биосфере | Биология

Понятие биосферы

Биосферой (от греч. sphaira — «шар») именуют область существования ныне живущих организмов, охватывающую часть атмосферы до высоты озонового слоя, всю гидросферу и часть литосферы, особенно ее кору (глубиной примерно 2-3 км на суше и на 1-2 км ниже дна океана). Границы биосферы являются одновременно и границами распространения жизни на Земле. Биосфера включает в себя как вещество и пространство, так и все живые организмы, которые здесь обитают (рис. 17). Рис. 17. Живые организмы в биосфере

Рис. 17. Живые организмы в биосфере

Впервые термин «биосфера» встречается в 1802 году в трудах Ж.-Б. Ламарка применительно к живым организмам. Позже термин «биосфера» в значении «лик Земли» использовал австрийский геолог Эдвард Зюсс. При описании геологии Альп (1875) Э. Зюсс обозначил этим термином тонкую пленку земной поверхности гор, населенную жизнью. Однако ни Зюсс, ни Ламарк не развили представлений о биосфере и не дали какого-либо определения этому термину.

Заслуга создания целостного учения о биосфере принадлежит российскому ученому — Владимиру Ивановичу Вернадскому. В 1919 году, читая лекции студентам Сорбонны, он фактически переоткрыл термин «биосфера», вложив в него новое общебиологическое содержание.

Основы учения о биосфере Вернадский изложит в книге «Биосфера» в 1926 году. В последующем, в работах 30-40-х голов XX века, он развил свои идеи, рассматривая биосферу как единую систему, состояние которой в значительной мере определяется деятельностью живых организмов, и говорил о ее переходе в качественно новое состояние — ноосферу, «сферу человеческого разума».

В.И. Вернадский рассматривал биосферу как особую оболочку Земли, отличающуюся от других сфер тем, что в ее пределах проявляется геологическая деятельность живого населения планеты.

Биосферу В.И. Вернадский определял как область жизни, включающую и живые организмы, и среду их обитания.

При этом он подчеркивал, что биосфера не только среда жизни, но и ее производное, что в своих основных свойствах она преобразована жизнью и определенным образом организована ею. Он пишет: «Биосфера — это планетарное явление космического характера, ее важной особенностью, главной геологической силой является жизнь — «живое вещество», не просто населяющее биосферу, а преобразующее облик Земли».

В своем учении о биосфере Вернадский придает особое значение живым организмам. Их он рассматривает как функцию биосферы. Преобразуя солнечную энергию, живые организмы выступают чрезвычайно мощной геохимической силой, влияющей на геологические процессы и преобразующей поверхность Земли.

Совокупность всех живых организмов планеты он назвал живым веществом, которое как нечто единое целое можно выразить элементарным химическим составом, в единицах величин массы и энергии.

Центральное место в учении Вернадского о биосфере занимает понятие живого вещества.

Свое учение о биосфере В.И. Вернадский строил на идеях М.В. Ломоносова и В.В. Докучаева. Виднейший русский ученый-естествоиспытатель М.В. Ломоносов придавал огромное значение органическому миру в развитии жизни на нашей планете, объясняя деятельностью организмов происхождение торфа, каменного угля, нефти, янтаря, чернозема и др. Поэтому понятие о биосфере у Вернадского пронизано идеей взаимодействия земных и космических тел и явлений. Будучи учеником отечественного ученого-почвоведа В.В. Докучаева, Вернадский еще в студенческие годы стал последователем его идеи о синтезировании знаний частных наук, в том числе биологии, для комплексного изучения земной поверхности.

Структура биосферы

В структуре биосферы Вернадский выделил три разных, но геологически значимых и взаимосвязанных типа веществ: живое вещество, косное вещество и биокосное вещество. Живое вещество — совокупность всех живых организмов (то есть биомасса), косное вещество — все свойства неживой природы, сформированные без участия живых организмов (химические элементы оболочек Земли, вода, воздух, радиация), биокосное вещество — результат совместной деятельности косного вещества и живых организмов (например, почва, каменный уголь, горючие сланцы, битум, нефть, известняки и т. п.).

Первоначально В.И. Вернадский выделил семь геологически взаимосвязанных типов веществ: живое вещество («оно рассеяно в мириадах особей, непрерывно умирающих и рождающихся, обладающих колоссальной действенной энергией — биогеохемической энергией»), биокосное вещество, создаваемое и перерабатываемое живыми существами (горючее ископаемое, известняки, почва и пр.), косное вещество (неживая природа), биогенное вещество (скопления живых организмов: леса, поля, планктон, чьи остатки после гибели входящих в них организмов образуют биогенные породы), радиоактивное вещество, рассеянные атомы и вещество космического происхождения (метеориты, космическая пыль). Но в более поздних работах он преимущественно называл только три типа веществ биосферы: живое, косное и биокосное, иногда еще выделяя и четвертое — биогенное.

Свойства биосферы

Особо важным свойством биосферы Вернадский считал непрерывно идущие в ней круговорот веществ и поток энергии, регулируемые деятельностью живых организмов. Движение химических элементов и поток энергии в биосфере начинаются в результате совместного существования живых существ — автотрофов и гетеротрофов. Автотрофы создают в процессе фотосинтеза органические вещества и осуществляют преобразование энергии солнечного света в химическую энергию, а гетеротрофы потребляют ее и разрушают органические вещества до минеральных соединений. Из минеральных веществ, образовавшихся при распаде органических соединений, автотрофы строят новые органические вещества, и так движение веществ идет без конца, как бы по кругу, циклично. Этот процесс длится сотни миллионов лет, с тех пор как возникла жизнь. Огромную роль в нем играет солнечная энергия.

Этот круговорот позднее был назван биотическим, или биологическим, круговоротом.

Биологический круговорот как непрерывно идущая циркуляция химических элементов между живыми организмами, атмосферой, гидросферой и почвой выступает главной силой, организующей биосферу в единую самоподдерживающуюся биосистему.

Процессы синтеза и распада живого вещества на нашей планете взаимосвязаны и идут только при наличии единого биологического круговорота атомов. Каждый новый цикл круговорота того или иного элемента (например, азота, фосфора) или соединения (углекислого газа, воды) не является точным повторением предыдущего, поскольку в этом процессе участвуют разные виды живых организмов.

В ходе эволюции биосферы часть процессов имела необратимый характер, поэтому происходило образование и накопление биогенных осадков (известняк, мел, горючие сланцы и др.), увеличение содержания кислорода в атмосфере, измерение количественных соотношений изотопов ряда элементов в литосфере и атмосфере.

Заметим, что В.И. Вернадский еще в 1919 году первым отметил эту замечательную черту нашей планеты, доказав, что все газы, образующиеся в биосфере, теснейшим образом связаны с жизнью, всегда биогенны и изменяются главным образом биогенным путем. Этим же объясняется процентное и объемное соотношение между азотом и кислородом в атмосфере. Ученый пишет: «Можно сказать, что свободный кислород на нашей планете в своей подавляющей массе создается кислородно-углекислотной функцией живого хлорофилльного вещества».

Значение учения Вернадского о биосфере

Учение о биосфере и роли живого вещества в ней получило широкое распространение во всем мире. Понятие биосферы проникло в экологию, географию; она стала объектом охраны и заботы человечества. В настоящее время в связи с весьма ощутимыми негативными сдвигами в окружающей среде, ставящими под угрозу существование человечества и самой жизни во всех странах мира, обозначились острая потребность в осознании процессов функционирования биосферы и необходимость обеспечения ее устойчивого развития.

blgy.ru