Передача возбуждения с постганглионарных волокон на рабочие органы – Эти вещества блокируют Н-холинорецепторы вегетативных ганглиев и затрудняют передачу импульсов с преганглионарных волокон на постганглионарные, т.е. ограничивают влияние ЦНС на вегетативные органы.

Передача возбуждения в синапсах вегетативной нервной системы

От преганглионарных нейронов в постганглионарных и от них до эффекторных органов возбуждение передается посредством медиаторов. Механизмы медиаторных передачи в синапсах вегетативной нервной системы в целом те же, что и в нервно-мышечной пластинке и центральных синапсах, но характер синапсов вегетативной нервной системы, их вариабельность и плотность будут другие. Есть специфика и по медиаторных передачи в ганглиях. В окончаниях всех преганглионарных парасимпатических волокон выделяется медиатор ацетилхолин. Ацетилхолин действует на рецепторы постсинаптической мембраны и вызывает возбуждение постганглионарных волокон. Поскольку ганглионарная передача была впервые воспроизведена с помощью никотина, то и соответствующие рецепторы были названы никотиноподобные (Н-холинорецепторами).В ганглиях, к которым подходят преганглионарные симпатические волокна, медиаторное передача воспроизводится с помощью как ацетилхолина, так и норадреналин в. Справедливость этого положения подтверждается опытами с использованием ганглиоблокаторов. Под влиянием бензогексонием, пирилену, темехин, гигронию наступает блокада Н-холинорецепторов, под влиянием обзидана, празозина — адренорецепторов, что приводит к торможению передачи нервного возбуждения с преганглионарных на постганглионарные волокна вегетативных нервов.

ноподибнимы рецепторами (М — ХР). Блокаторами М — ХР, которые предотвращают парасимпатическим эффектам, является атропин, скополамин, платифиллин.

Катехоламины выделяются не только симпатическими нервными окончаниями, а мозговым слоем надпочечников. Надпочечники (мозговой слой), которые гомологичны симпатических постганглионарных нейронам, выделяют в кровь главным образом адреналин (примерно 80%) и норадреналин (20%).

Катехоламины симпатических нервных окончаний и надпочечников действуют на адренорецепторы. Различают а1 и а2, В1 и В2-адренорецепторов. Об их молекулярное строение известно мало. Стимуляция а-АР вызывает сужение кровеносных сосудов, сокращение сфинктеров желудка, кишок, мочеточников, матки, расширение зрачков.

Активация fb-AP вызывает расширение некоторых сосудов (например, коронарных), расслабление мышц кишечника, желчного пузыря, матки, расширение бронхов, усиливается гликогенолиз.

Действие симпатических адренергических нейронов воспроизводят симпатомиметические вещества, или симпатолитическим, которые блокируют их влияние.

Кроме ацетилхолина и норадреналина, к медиаторам вегетативной нервной системы относятся также АТФ, вещество Р, ангиотензин и другие полипептиды, простагландин Е, серотонин и гистамин. В периферическом отделе вегетативной нервной системы выявлены также пре-и постсинаптические рецепторы дофамина, гистамина (Нет и Н2), опиатов, ангиотензина и других полипептидов, простагландина Е.

(Для лечения ишемической болезни сердца).

1. Анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной системы — Вопрос 38. Особенности вегетативной нервной системы — Физиология — Лекции 2 курс — Medkurs.ru

Бища (1781г.) — разделил нервную систему на:

соматическая (анимальная), т. е. образования, которые обеспечивают двигательную функцию и экстероцентивную чувствительность;

вегетативная — обеспечивают работу внутренних сосудов, потовых желёз и обменные процессы в скелетных мышцых и нервной системе.

Вегетативная нервная система — совокупность центральных и периферических образований, обеспечивающих работу внутри организма.

Вегетативная нервная система изучалась в 70-е гг XIX в. Вегетативная нервная система обладает выраженной способностью функционировать при повреждении центральной нервной системы. Это обеспечивается за счёт вегетативных ганглиев (тела постганглионарных нейронов центральной нервной системы).

Вегетативная нервная система включает три отдела:

симпатическая нервная система;

парасимпатическая нервная система;

метасимпатическая нервная система.

Анатомические особенности вегетативной нервной системы. Очаговое расположение нервных центров — на различных уровнях центральной нервной системы — т. е. метасегментарного строения. Центры симпатической нервной системы — в спинном мозге — боковых рогах Th и Z сегментов — (C(7))Th(1) — Z(2-4) сегментов. Центры парасимпатической нервной системы — в головном и спинном мозге. В головном — краниальный отдел парасимпатической нервной системы — на уровне среднего мозга (ядра VII, IX, X пар черепно мозговых нервов). Спинальный отдел — на уровне крестцовых сегментов — ядра тазового нерва. Внешние корковые центры вегетативной нервной системы — в гипоталамусе (передняя группа ядер — внешний центр парасимпатической нервной системы, задняя группа внешний центр симпатической нервной системы).

Кора головного мозга — уровень 6-8 полей Бродмана (чувствительная зона) — точечное представительство вегетатиной нервной системы. Имеется наличие вегетативных ганглиев (месторасположения эфферентного нейрона). Симпатическая нервная система — пре- и паравертебральное расположение ганглиев. Паравертебральные ганглии — расположены по обе стороны позвоночника — цепочка из 20-22 узлов — пограничный симпатический ствол (truncus sympaticus). Превертебральные ганглии — входят с востав сплетений (солнечного, верхнего и нижнего брызжичных). Для симпатической нервной системы характерен короткий преганглионарный и длинный постганглионарный пути.

Парасимпатическая нервная система — превертебральное и интрамуральное расположение ганглиев. Превертебральные ганглии — в сплетениях вокруг органов. Интрамуральные — в самих внутренних органах. Для парасимпатической нервной системы характерен длительний преганглионарный и короткий постганглионарный пути.

Феномен мультипликации (умножения) в вегетативном ганглии — в вегетитивном ганглии одновременно выражены феномены конвергенции и дивергенции импульсов: на теле одного постганглионарного нейрона конвергируют импульсы от нескольких преганглионарных нейронов и любой преганглионарный нейрон иннервирует много постганглионарных нейронов. Это обеспечивает надёжность передачи возбуждения.

Особенности нервных волокон. В состав вегетативной нервной системы входят тонкие миелиновые и безмиелиновые волокна. Преганглионарные волокна — группы В. Постганглионарные — группы С.

Физиологические особенности вегетативной нервной системы:

Особенности ганглиев.

Вегетативные ганглии имеют большую продолжительность ВПСП. Длительный период следовой гиперполяризации, поэтому легко возникает торможение после возуждения. Очень малая скорость проведения возбуждения — в 5-10 раз больше, чем в центральной нервной системе. Нейроны вегетативных ганглиев характеризуются низкой лабильностью, пропуская из центральной нервной системы на периферию малое количество импульсов. При частоте 100 импульсов в секунду в вегетативных ганглиях возникает полный блок. Таким образом вегетативные ганглии — автономное образование, регулируюшее проведение импульсов к рабочим органам.

Особенности нервных волокон.

Низкая скорость проведения возбуждения (группа В равна 13 — 18 м/с; группа С равна 0,5 — 3 м/с). Поэтому вегетативные реакции возникают медленно. Длительая хроноксия — низкая возбудимость нервных волокон.

Далее по теме:

www.medkurs.ru

Физиология Вегетативная нервная система

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Все функции организма подразделяются на соматические (анимальные) и вегетативные (автономные). К соматическим функциям относятся восприятие внешних раздражений и двигательные реакции скелетной мускулатуры. Эти реакции могут быть произвольно вызваны, усилены или заторможены и находятся под контролем сознания. Вегетативные функции обеспечивают обмен веществ, терморегуляцию, работу сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной и др. систем, рост и размножение. Вегетативные реакции, как правило, не контролируются сознанием.

Вегетативная нервная система (ВНС) — это комплекс центральных и периферических нервных структур, регулирующих деятельность внутренних органов и необходимый функциональный уровень всех систем организма. Более 80 % заболеваний связано с расстройством этой системы.

Физиологическое значение:

1. Поддержание гомеостаза — постоянства внутренней среды организма.

2. Участие в вегетативном обеспечении различных форм психической и физической деятельности.

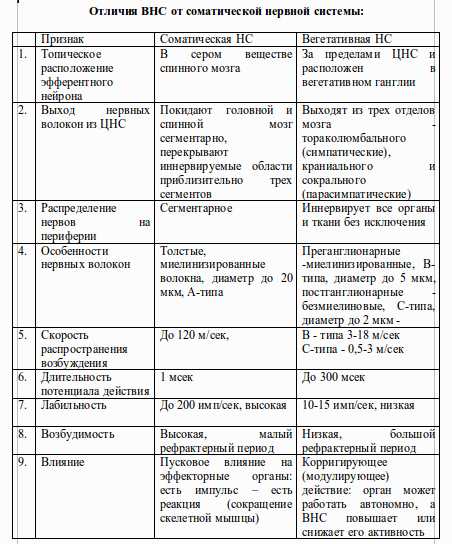

Морфологические и функциональные особенности ВНС.

Общие свойства соматической и вегетативной нервной системы.

1. Рефлекторные дуги построены по одному плану — имеют афферентные, центральные и эфферентные звенья.

2. Рефлекторная дуга соматического и вегетативного рефлексов может иметь общее афферентное звено.

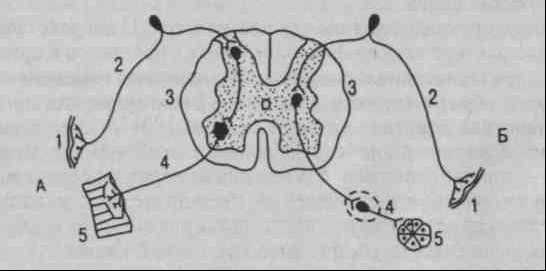

1 — рецептор

2 — афферентный нерв и афферентный нейрон

3 — интернейрон в спинном мозге

4 — эфферентный нерв, который выходит из эфферентного нейрона

5 — эффекторный орган

Строение рефлекторной дуги соматического и вегетативного рефлексов

Структура ВНС.

ВНС состоит из центрального и периферического отделов.

Центральный отдел представлен сегментарными и надсегментарными центрами. Сегментарные центры — спинной, продолговатый и средний мозг. Надсегментарные центры — гипоталамус, мозжечок, базальные ганглии, кора больших полушарий, лимбическая система. Надсегментарные центры оказывают влияние только через нижележащие сегментарные центры.

Периферический отдел включает микроганглии метасимпатической нервной системы, пара- и превертебральные ганглии, преганглионарные и постганглионарные волокна ВНС.

Центральный нервный контроль вегетативной деятельности

Деятельность вегетативной нервной системы варьируется в зависимости от информации, которую она получает от висцеральных и соматических афферентных волокон. Также регуляция зависит от информации, поступающей со стороны высших центров головного мозга, в частности, от гипоталамуса.

Внутренние органы иннервируются афферентными волокнами, которые отвечают на механические и химические раздражители. Некоторые висцеральные афферентные волокна достигают спинного мозга через задние корешки вместе с соматическими афферентами. Эти волокна формируют синапсы на сегментарном уровне и передают информацию через восходящие волокна второго порядка в составе спиноталамического тракта спинного мозга. Они проецируются на ядра солитарного тракта, различных двигательных ядрах в стволе головного мозга, в таламус и гипоталамус. Другие висцеральные афференты, например, от артериальных барорецепторов, достигают ствол мозга через афференты блуждающего нерва.

Информация от висцеральных афферентов вызывает определенные висцеральные рефлексы, которые, как рефлексы соматической двигательной системы, могут быть либо сегментарными или могут быть связаны с участием нейронов головного мозга. Примеры вегетативных рефлексов — барорецептороный рефлекс, легочные дыхательные рефлексы, рефлекс мочеиспускания.

В ответ на предполагаемую опасность и повреждение существует поведенческая предупредительная реакция, которая может привести к агрессивному или оборонительному поведению. Это известно как защитная реакция, которая берет свое начало в гипоталамусе. Во время оборонительной реакции существуют заметные изменения в деятельности вегетативных нервов, при котором нормальное управление рефлексами изменяется.

Гипоталамус регулирует гомеостатическую деятельность вегетативной нервной системы и является высшим центральным органом регуляции симпатической и парасимпатической систем. Активность вегетативной нервной системы и функции эндокринной системы находятся под контролем гипоталамуса, который является частью мозга и регулирует, в основном, те

функции, которые связанны с поддержанием гомеостаза организма. Если гипоталамус разрушен, гомеостатические механизмы не работают. Гипоталамус получает афференты от сетчатки, органов чувств, соматических органов, и афференты от внутренних органов. Он также получает много информации из других частей мозга, в том числе из лимбической системы и коры головного мозга, которые могут влиять на работу вегетативной нервной системы опосредовано – через изменение работы гипоталамуса. Нейроны гипоталамуса играют важную роль в терморегуляции, в регуляции тканевой осмолярности и водно-солевом балансе, в контроле потребления пищи и питья, в репродуктивной активности.

Свойства вегетативных ганглиев.

Особенности проведения и возбуждения в них.

1. Явление дивергенции — каждое преганглионарное волокно сильно ветвится и образует синапсы на многих нейронах ганглия. В результате нервные импульсы, поступающие по одному преганглионарному волокну возбуждают большое количество ганглионарных нейронов и еще большее количество мышечных и железистых клеток эффекторного органа. Дивергенции способствует феномен мультипликации — количество преганглионарных волокон меньше, чем постганглионарных — 1 к 190.

2. Широкая конвергенция: на одном ганглионарном нейроне сходится множество преганглионарных волокон.

3. Пространственная и временная суммация нервных импульсов.

4. Низкая лабильность — частота импульсации не более 10 — 15 имп/сек. Например, для поддержания тонуса сосудов в норме необходимо 1-3 имп/сек. Повышение импульсации до 5-6 имп/сек приводит к гипертонической болезни.

5. Большая синаптическая задержка — 1,5 — 30 мсек. В соматической системе и ЦНС — 0,3-0,5 мсек.

6. Большая длительность ВПСП, выраженная следовая гиперполяризация и как следствие — выраженность процессов торможения в вегетативных ганглиях.

7. Трансформация ритма — одиночные импульсы, приходящие по преганглионарным волокнам не передаются через ганглий. Высокая же частота импульсации частично блокируется, и постганглионарные волокна возбуждаются в более редком ритме. Повышение частоты стимуляции преганглионарных волокон до 100 имп/сек вызывает полную блокаду проведения возбуждения через ганглий.

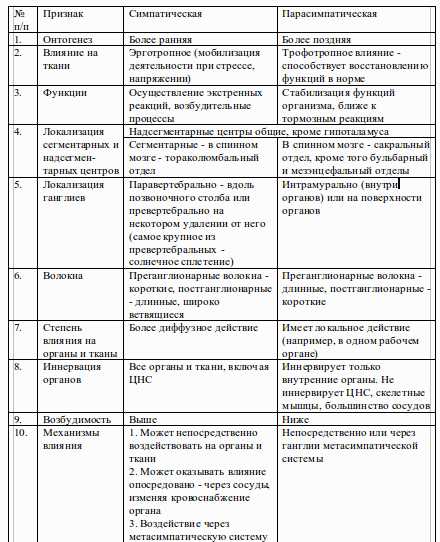

ВНС неоднородна в функциональном плане. Состоит из симпатического, парасимпатического и метасимпатического отделов. Для удобства мы рассматриваем в сравнении симпатический и парасимпатический отделы, а метасимпатический — отдельно.

Сравнительная характеристика

симпатической и парасимпатической систем

Медиаторы симпатической и парасимпатической нервной системы

В преганглионарных волокнах как симпатической так и парасимпатической нервной системы выделяется ацетилхолин. Он взаимодействует с Н-холинорецепторами (никотин-чувствительные рецепторы) нейронов вегетативных ганглиев. В результате этого происходит передача возбуждения с преганглионарного волокна на ганглионарный нейрон. Н-холинорецепторы ганглиев, как правило, не блокируются курареподобными веществами (в отличие от скелетных мышц, где Н-холинорецепторы обладают высокой чувствительностью к кураре), но блокируются под влиянием ганглиоблокаторов, например, бензогексония. Относительно никотина — в малых концентрациях он возбуждает Н-холинорецепторы, а в больших тормозит, блокирует (в том числе и тот, что содержится в табачном дыме).

Кроме того в вегетативном ганглии имеются нейропептиды: метэнкефалин, нейротензин, холецистокинин, вещество Р, но они оказывают модулирующее действие.

Постганглионарные волокна симпатической нервной системы, как правило, являются моноаминенергическими (основной медиатор — норадреналин- 90%, адреналин — 7% и дофамин — 3%). Исключение — в постганглионарных симпатических волокнах потовых желез выделяется ацетилхолин, который взаимодействует с М-холинорецепторами (мускаринчувствительными), вызывает возбуждение потовых желез и потоотделение.

Для того, чтобы проявился эффект норадреналина, он должен вступить во взаимодействие с адренорецепторами. Выделяют альфа и бета адренорецепторы. При взаимодействия с альфа-адренорецептором меняется проницаемость мембраны для ионов натрия, происходит деполяризация и, как следствие — возбуждение и усиление функции органа. При взаимодействии с бета-адренорецепторами происходит увеличение потока калия, гиперполяризация и соответственно торможение и снижение функции органа. Исключение — взаимодействие норадреналина с бета-АР сердца вызывет усиление деятельности сердца. Помимо этого НА при взаимодействии с адренорецептором может повышать активность аденилатциклазы, что приводит к образованию цАМФ (внутриклеточного месенджера — посредника). Это приводит к активации протеинкиназ, являющимися внутриклеточными регуляторами синтеза различных белков.

Механизм саморегуляции выхода медиатора — НА воздействует на пресинаптическую мембрану, которая имеет альфа и бета-АР. Взаимодействие с альфа-АР уменьшает выделение медиатора, а возаимодействие с бета-АР — увеличивает выделение медиатора (положительная обратная связь).

Конечный эффект зависит от того, какая популяция адренорецепторов преобладает в органе на пре- и постсинаптической мембране.

Блокаторы альфа-Ар — фентоламин, бета-АР — анаприлин (широко применяется для понижения ЧСС и АД). Оба типа рецепторов делятся на два подтипа альфа-1 и альфа-2, бета-1 и бета-2-АР. Антагонисты:

альфа-1-АР — празозин, дроперидол

альфа-2-АР — раувольсин, йохимбин

бета-1-АР — практолол, атенолол

бета-2-АР — бутоксамин

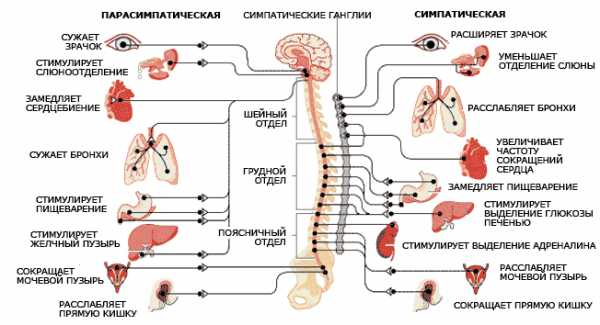

В целом симпатическая нервная система способствует значительному повышению работоспособности организма — усиливается гликогенолиз, липолиз, деятельность ССС, улучшается вентиляция легких, происходит перераспредение крови из областей, устойчивых к гипоксии к органам, которые нуждаются в кислороде. Вместе с тем имеет место торможение деятельности ЖКТ, расслабление мочевого пузыря, матки, спазм сфинктеров, расширение бронхов.

Постганглионарные волокна парасимпатической нервной системы являются холинергическими. Ацетилхолин, выделяясь в нервных окончаниях, взаимодедйствует с М-холинорецпторами (мускаринчувствительными) эффекторного органа. Мускарин — токсин мухомора, активирующий этот вид рецепторов и вызывающий те же эффекты, что и ацетилхолин. Выделяют 5 подтипов М1-М5-холинорецепторов.

Блокаторы М-ХР — атропин и скополамин, гемихолин.

Эффекты парасимпатической нервной системы: усиление перистальтики ЖКТ, сокращение мышц мочевого пузыря, расслабление сфинктеров, сужение просвета бронхов, сужение зрачка, торможение деятельности сердца, расширение сосудов половых органов, эрекция, увеличение секреции всех желез.

Метасимпатическая нервная система

Механизм регуляции функций при помощи метасимпатической нервной системы открыл в 1983 г. академик А.Д. Ноздрачев.

Метасимпатическая нервная система (МНС)— это комплекс микроганглионарных образований, расположенных в стенках внутренних органов, обладающих двигательной автоматией — сердце, желудке, кишечнике, мочевом пузыре, бронхах и др.

Происхождение — миграция нервных клеток по парасимпатическим и симпатическим нервным волокнам во внутренние органы в раннем онтогенезе. Плотность интраорганных нейронов очень высока. Например, в кишечнике находится около 20 тыс. нейронов на 1 кв. см.

Структурно состоит из трех типов клеток (классификация по Догелю на примере Ауэрбахова и Мейснервого сплетений ЖКТ):

1-й тип — эфферентные нейроны с многочисленными короткими дендритами, длинные аксоны этих клеток заканчиваются на мышечных клетках этого органа.

2-й тип — крупные, овальные или грушевидной формы афферентные нейроны с 4-5 нервными отростками, выходящими за пределы ганглия. Аксоны заканчиваются на нейронах первого типа или идут к пара- и превертебральным ганглиям или заканчиваются на нейронах спинного мозга. Т.е. афферентная импульсация от внутренних органов может замыкаться на разных уровнях.

3-й тип — редко встречающиеся ассоциативные нейроны, расположены в ганглиях, аксоны заканчиваются на дендритах нейронов 1 и 2 типа. Эти нейроны обеспечивают замыкание рефлекса внутри органа.

Свойства и функции метасимпатической нервной системы.

1. Иннервирует только внутренние органы с моторной активностью, содержащие внутреннюю полость (пищевод, желудок, кишечник, сердце, матка, мочевой и желчный пузыри, сосуды). За счет наличия автономной фоновой активности в ганглиях МНС может осуществляться ритмическая спонтанная деятельность, которая возникает благодаря периодическому самовозбуждению нейронов и разрядке в виде потенциалов действия. Это приводит к поддержанию деятельности эффекторных органов на определенном функциональном уровне. Пример – сопряженная ритмическая активность камер сердца, тонус сосудов, кишечника. Если разрушить метасимпатическую нервную систему, органы утрачивают способность к координированной двигательной активности.

2. Получает афферентные входы от симпатической и парасимпатической нервной системы. Осуществляет передачу центральных влияний за счет того, что парасимпатические и симпатические волокна могут

контактировать с метасимпачисекой нервной системой и тем самым корригировать ее влияние на объекты управления.

3. Имеет также собственную афферентную часть. Не имеет прямых контактов с эфферентной частью соматической нервной системы. Может выполнять роль самостоятельного интегрирующего образования, так как в ней имеются готовые рефлекторные дуги (афферентные — вставочные — эфферентные нейроны). Например, Г.И. Косицкий показал, что в сердце имеются внутрисердечные рефлексы МНС — растяжение правого предсердия увеличивает работу левого желудочка, а растяжение левого предсердия повышает работу правого желудочка. Этот эффект может тормозиться или блокироваться ганглиоблокаторами.

4. Метасимпатическая нервная система не находится в антагонистических отношениях с симпатической и парасимпатической нервной системой и более независима от ЦНС.

5. Участвует в регуляции локального кровотока и проницаемости сосудистой стенки.

6. Регулирует функции местных эндокринных клеток и секреторной, экскреторной, всасывательной деятельности ЖКТ.

7. Имеет собственные медиаторы.

Медиаторы МНС.

Согласно последним представлениям — все медиаторы, которые обнаружены в ЦНС, есть и в метасимпатической нервной системе. Основными медиаторами считаются АТФ (в пуринергических синапсах), серотонин, ацетилхолин, норадреналин, дофамин, гистамин, ГАМК и нейропептиды. Поэтому различные фармакологические препараты могут избирательно блокировать проведение возбуждения через соответствующие синапсы и усиливать или ослаблять эффекты, реализуемые МНС.

К каждому виду медиатора имеются собственные рецепторы на нейронах МНС.

Например, АТФ связывается в синапсах с пуринорецепторами. Пуринорецепторы разделяют на два подтипа — Р-1-пуринорецепторы и Р-2-пуринорецепторы. Р-1-рецепторы чувствительны к аденозину-АМФ-АДФ-АТФ, блокируются метилксантином. Р-2-пуринорецепторы чувствительны к АТФ-АДФ-АМФ-аденозину, блокируются хинидином.

Активация пуринорецепторов приводит к расслаблению гладких мышц ЖКТ, ССС, мочеполовой системы.

Серотониновые рецепторы расположены в различных органах, но наибольшая часть — 90% в ЖКТ и сердце. Различают много разных видов серотониновых рецепторов . К ним синтезированы селективные блокаторы, которые используются для лечения заболеваний ЖКТ, аритмий сердца, мигрени, депрессии, шизофрении.

Гистаминовые рецепторы бывают двух типов — Н-1 и Н-2. Блокируются димедролом, диазолином, пипольфеном. Применяются для лечения аллергических реакций, заболеваний ЦНС, обладают снотворным и успокаивающим эффектом, усиливают действие наркотиков и анальгетиков.

В рефлекторных дугах МНС медиаторами могут выступать около 20 видов нейропептидов. Основные из них — соматостатин, вазоактивный интестинальный пептид, вещество Р, нейротензин и др.

Модуляторами выступают кинины, опиоидные пептиды, простагаландины, ренин, ангиотензин и ряд других БАВ.

Вегетативные рефлексы

Подразделяются на центральные и периферические.

Центральные рефлексы осуществляются при участии нейронов ЦНС — сегментарных и надсегментарных нервных центров.

Периферические вегетативные рефлексы — при участии ганглионарных нейронов, расположенных вне ЦНС — в вегетативных ганглиях.

1. Внутриорганные рефлексы, например, внутрисердечные. Осуществляются в пределах метасимпатической нервной системы органа. Обеспечивают автономную работу органа после перерезки симпатических и парасимпатических нервов.

2. Межорганные рефлексы — осуществляются за счет рефлекторных дуг, которые замыкаются на уровне вегетативного ганглия без подключения сегментарных и надсегментарных центров. Это 1) освобождает ЦНС от переработки избыточной информации и 2) после выключения связи органа с ЦНС (например, травма спинного мозга) обеспечивают автономное функционирование и относительную надежность регуляции физиологических функций органа.

3. Аксон-рефлекс — рефлекторная реакция в пределах разветвления одного аксона без участия тела нейрона за счет ретроградного распространения возбуждения с одной ветви аксона на другую. Например, при механическом или болевом раздражении участка кожи может возникать покраснение этого участка. Ограничивает действие сигналов с периферии в центр.

В зависимости от локализации рецепторного звена и эффекторного органа рефлексы делят на висцеро-висцеральные, висцеро-соматические, сомато-висцеральные, висцеро-дермальные, дермо-висцеральные и висцеро-сенсорные.

1. Висцеро-висцеральные рефлексы возникают при возбуждении рецепторов, которые расположены во внутренних органах. Информация от них идет в ганглий, обрабатывается и по эфферентным путям возвращается в тот же орган, где возбудились рецепторы или в другой орган. Например, рефлекс Гольца возникает при механическом раздражении брюшины и сопровождается уменьшением ЧСС. Рефлекс Бейнбриджа — растяжение правого предсердия приводит к усилению выделения вазопрессина в супраоптическом ядре гипоталамуса и повышению диуреза почками.

2. Висцеро-соматические рефлексы сопровождаются интегрированной реакцией висцеральных и соматических органов вследствие сегментарной иннервации некоторых органов — сердца, кишечника и др. Например, раздражение передней брюшной стенки может приводить к сокращению мышц живота или сокращению мышц-сгибателей конечностей. При холецистите, аппендиците возникает напряжение мышц соответствующих областей и изменяется поза пациента.

3. Сомато-висцеральные — раздражение соматических рецепторов изменяет деятельность внутренних органов. Например, рефлекс Данини-Ашнера — надавливание на глазные яблоки вызывает понижение ЧСС, что используют

врачи скорой помощи для снижения тахикардии. Раздражение проприорецепторов мышц и сухожилий при переходе из положения лежа в положение стоя вызывает увеличение ЧСС, АД и ЧД (ортостатический рефлекс).

4. Висцеро-дермальные — возникают при раздражении внутренних органов и проявляются в изменении потоотделения, электрического спротивления кожи, покраснения или бледности в соответствующих областях.

5. Дермо-висцеральные — при раздражении участков кожи возникают сосудистые реакции и изменения в деятельности внутренних органов. Например, поглаживание кожи живота по часовой стрелке усиливает перистальтику кишечника. На основе этих рефлексов разработаны принципы иглоукалывания и мануальной терапии.

6. Висцеро-сенсорные рефлексы возникают при изменении работы внутренних органов и выражаются в изменении чувствительности — тактильной — (гиперстезия) или болевой (гипералгезия). В основе этих рефлексов лежит наличие проекционных зон внутренних органов на поверхность тела — зоны Геда. Например, нарушения в деятельности сердца могут приводить к боли в области левой руки, мизинца. Холецистит может сопровождаться болями в области сердца, грудины.

studfiles.net

Вегетативная нервная система.

Организация вегетативной нервной системы: центры, ганглии, пре- и постганглионарные волокна, афферентное и эфферентное звенья вегетативных рефлекторных дуг. Виды вегетативных рефлексов. Характер симпатических и парасимпатических влияний на функции внутренних органов и организма. Медиаторы симпатической и парасимпатической нервных систем: норадреналин и ацетилхолин. Адренергические рецепторы. Холинергические рецепторы. Тонус вегетативных центров. Роль гипоталамуса и коры больших полушарий в регуляции вегетативных функций.

С начала XIX столетия функции организма разделяют на соматические и вегетативные. К соматическим функциям относятся восприятие раздражений и двигательные реакции, осуществляемые скелетной мускулатурой. Вегетативными функциями называют те, от которых зависит осуществление обмена веществ в целостном организме (пищеварение, кровообращение, дыхание, выделение), а также рост и размножение. В соответствии с этим делением функций нервную систему также разделяют на соматическую и вегетативную. Соматическая нервная система обеспечивает сенсорные и моторные функции организма, осуществляемые с участие скелетных мышц.Вегетативная нервная система обеспечивает эфферентную иннервацию всех внутренних органов, сосудов и потовых желез, а также трофическую иннервацию скелетной мускулатуры, рецепторов и самой нервной системы.

Соматические компоненты реакций организма, осуществляемые скелетной мускулатурой, в отличие от вегетативных могут быть произвольно вызваны или заторможены; они находятся в течение всего хода реакции под контролем больших полушарий головного мозга. Вегетативные же компоненты, как правило, не контролируются произвольно.

Строение и основные физиологические свойства вегетативной нервной системы.

Центры вегетативной нервной системы расположены в мозговом стволе и спинном мозге. 1. В среднем мозге находится мезэнцефальный отдел парасимпатической нервной системы; вегетативные волокна от него идут в составе глазодвигательного нерва. 2. В продолговатом мозге расположен бульбарный отдел парасимпатической нервной системы; эфферентные волокна от него проходят в составе лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов, 3. В грудных и поясничных сегментах спинного мозга (от I грудного до II—IV поясничного) находится симпатический отдел вегетативной нервной системы. В крестцовых сегментах спинного мозга находится сакральный отдел парасимпатической нервной системы; волокна от него идут в составе тазового нерва.

Все отделы вегетативной нервной системы подчинены высшим вегетативным центрам, расположенным в промежуточном мозге — в гипоталамусе. Эти центры координируют функции многих органов и систем организма. Они в свою очередь подчинены коре больших полушарий, которая обеспечивает целостное реагирование организма, объединяя его соматические и вегетативные функции в единые акты.

Симпатические нервные волокна имеют значительно более широкое распространение, чем парасимпатические. Симпатические нервы иннервируют фактически все органы и ткани организма; парасимпатические же нервы не иннервируют скелетную мускулатуру, большую часть кровеносных сосудов. Ко многим органам парасимпатические волокна проходят в составе блуждающего нерва, который иннервирует бронхи, сердце, пищевод, желудок, печень, тонкие кишки, поджелудочную железу, надпочечники, почки, селезенку, часть толстых кишок.

Периферическая часть всех симпатических и парасимпатических нервных путей построена из двух последовательно расположенных нейронов. Клеточное тело первого нейрона находится в центральной нервной системе, его аксон направляется на периферию и оканчивается в том или ином нервном узле – ганглии. Здесь находится клеточное тело второго нейрона, на котором аксон первого нейрона образует синаптические окончания. Аксон второго нейрона направляется на периферию и иннервирует соответствующий орган. Волокна первого нейрона называют преганглионарными, второго —постганглионарными.

Двухнейронная структура периферических симпатических и парасимпатических путей является типичным признаком, отличающим их от соматических нервных волокон.

Ганглии симпатической нервной системы в зависимости от их локализации разделяют на вертебральные и превертебральные.Вертебральные симпатические ганглии расположены по обе стороны позвоночника, образуя двапограничных ствола. Волокна постганглионарных симпатических нейронов направляются от ганглиев к периферическим органам.

В ганглиях пограничного ствола прерывается большинство симпатических преганглионарных нервных волокон; меньшая их часть проходит через пограничный ствол без перерыва, а прерывается в превертебральных ганглиях.

Ганглии парасимпатической нервной системы расположены внутри органов или вблизи них. Аксон первого парасимпатического нейрона доходит до иннервируемого органа не прерываясь. Второй парасимпатический нейрон расположен внутри этого органа или в непосредственной близости от него.

Передача импульсов в синапсах вегетативной нервной системы. В 1921 г. Леви в опытах на изолированном сердце, в которых производилось раздражение блуждающих и симпатических нервов, получил подтверждение об образовании медиаторов в окончаниях вегетативных нервов при их раздражении. Медиатором, образующимся в окончаниях всех преганглиональных нервов: симпатических и парасимпатических является ацетилхолин. Медиатором, образующимся в окончаниях всех постганглионарных симпатических нервов (за исключением нервов потовых желез и симпатических сосудо- расширяющих нервов),—норадреналин. Медиатором, образующимся в окончаниях всех постганглионарных парасимпатических нервов, является ацетилхолин.Химические рецепторы, связывающие ацетилхолин называют холинорецепторы. Они располагаются в органах на мембране гладких или сердечных мышечных клеток или на секреторных клетках.

Постганглионарные или периферические синапсы образуются постганглионарными нервами на эффекторах: клетках гладкой и сердечной мышцы, и секреторных клетках. Основным медиатором симпатических синапсов является норадреналин, а рецепторы, связывающие норадреналин, располагаются на мембране эффекторных клеток и называются адренорецепторами. Различают два типа адренорецепторов: альфа- и бета.

Фармакологами разработаны препараты, способные связывать или блокировать холинорецепторы в ганглиях, а в периферических синапсах – холино- или адреноренорецепторы. Это нашло широкое применение в медицине.

Большинство органов, иннервированных вегетативной нервной системой, подчинено обоим ее отделам — симпатическому и парасимпатическому. Влияние симпатических и парасимпатических нервов на органы показано в таблице:

Орган | Влияние парасимпатических нервов | Влияние симпатических нервов |

Сердце | Замедление ритма и уменьшение силы сокращений | Учащение ритма и увеличение силы сокращений |

Сосуды: кожи, внутренних органов, языка и слюнных желез, половых органов | Расширение | Сужение |

Глаз | Сужение зрачка (сокращение кольцевой мускулатуры радужной оболочки) | Расширение зрачка |

Бронхи | Сужение | Расширение |

Слюнные железы Железы желудка Поджелудочная железа: внешнесекреторная ткань островки Лангерганса | Усиление секреции | Торможение секреции |

Мозговой слой надпочечника | Торможение секреции | Усиление секреции |

Гладкие мышцы: кожи, желудка и кишечника | Усиление сокращений | Торможение сокращений |

На многие органы симпатический и парасимпатический отделы оказывают противоположное влияние, т. е. являются функциональными антагонистами. Функциональный антагонизм между этими отделами нервной системы проявляется еще и в том, что один из них может иннервировать железу внутренней секреции, вызывающую изменение состояния организма в одном направлении, а второй иннервирует другую железу, которая изменяет состояние организма в противоположном направлении. Так, симпатические нервы иннервируют мозговой слой надпочечника и увеличивают секрецию адреналина, что приводит к увеличению содержания сахара в крови — гипергликемии, а парасимпатические блуждающие нервы иннервируют островки поджелудочной железы и увеличивают продукцию инсулина, вследствие чего уменьшается содержание сахара в крови — гипогликемия.

Анализ совокупности функциональных изменений, вызываемых в организме симпатической и парасимпатической системами, показывает, что симпатическая система способствует интенсивной деятельности организма в условиях, требующих напряжения его сил, тогда как парасимпатическая система, наоборот, способствует восстановлению тех ресурсов, которые потрачены организмом при этом напряжении. Действительно, при возбуждении симпатической нервной системы усиливается и учащается сердечная деятельность, повышается артериальное давление, мобилизуется гликоген печени, увеличивается содержание глюкозы в крови, повышается работоспособность скелетных мышц; при возбуждении же парасимпатической системы, наоборот, тормозится работа сердца и понижается давление крови, возрастает секреция инсулина, содействующая накоплению гликогена и снижению содержания глюкозы в крови, стимулируется секреция желудочного и поджелудочного соков, что благоприятствует перевариванию пищи. Отсюда понятно физиологическое значение того факта, что при всех ситуациях, требующих от организма экстренных действий, увеличивается тонус симпатической нервной системы, а во время сна, наоборот, увеличивается тонус парасимпатической нервной системы.

Тонус вегетативных центров. Многие центры вегетативной нервной системы постоянно находятся в состоянии тонуса, вследствие чего иннервированные ими органы непрерывно получают от них возбуждающие или тормозящие импульсы.

Тонус вегетативных центров поддерживается притоком к ним афферентных нервных импульсов от рецепторов внутренних органов и отчасти от экстерорецепторов, а также воздействием на них химического состава крови и цереброспинальной жидкости. Например, тонус той группы нервных клеток ядра блуждающего нерва, которые посылают импульсы к сердцу, поддерживают, с одной стороны, нервные импульсы, поступающие к ним от барорецепторов артериальных стенок, а с другой — гуморальные факторы (адреналин, кальций).

Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций. Гипоталамус, расположен книзу от таламуса и представляет собой скопление многочисленных ядер, которые можно разделить на три группы: передние, средние и задние. Ядра гипоталамуса связаны нервными волокнами с таламусом, лимбической системой, а также с нижележащими образованиями, в частности, с ретикулярной формацией мозгового ствола. Обширные нервные и сосудистые связи существуют между гипоталамусом и гипофизом, благодаря им осуществляется взаимодействие механизмов нервной и гормональной регуляции функций многих органов. Вследствие этого гипоталамус и гипофиз часто объединяют в единуюгипоталамо-гипофизарную систему.

Ядра гипоталамуса получают обильное кровоснабжение. Одной из особенностей капилляров гипоталамуса является их более высокая проницаемость по сравнению с другими капиллярами центральной нервной системы. Здесь фактически отсутствует гемато-энцефалический барьер, поэтому на нервные клетки гипоталамуса могут оказывать влияние поступающие в кровь крупномолекулярные соединения, не проникающие в других частях мозга через барьер.

Гипоталамус оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения, терморегуляцию, водно-солевой, углеводный, жировой и белковый обмен, мочеотделение, функции желез внутренней секреции. Гипоталамус имеет обширные связи с ретикулярной формацией и центрами симпатической и парасимпатической систем. Таким образом, при раздражении гипоталамуса возникают сложные реакции, нервный компонент которых дополнен гормональным.

Возбуждение ядер гипоталамуса обусловлено как поступлением к ним нервных импульсов от таламуса и других отделов головного мозга, так и тем, что некоторые клетки гипоталамуса отличаются избирательной чувствительностью к физико-химическим воздействиям. Например, в гипоталамусе имеются осморецепторы — клетки, высокочувствительные к изменениям осмотического давления внутренней среды, и терморецепторы, чувствительные к изменению температуры крови.

Отмечено наличие в задних ядрах гипоталамуса высших центров симпатической нервной системы, а в передних ядрах гипоталамуса — центров парасимпатической нервной системы.

Раздражение или разрушение средних ядер гипоталамусу приводит к различным изменениям обмена веществ. В частности, разрушение у животного небольших участков гипоталамуса в области его вентро-медиальных ядер влечет за собой ожирение и повышенное потребление пищи(гиперфагия). Двустороннее же разрушение латеральных ядер имеет следствие — отказ от пищи, а раздражение их вживленными электродами усиленное потребление пищи. На основании подобных опытов сделан вывод о наличии в вентро-медиальных ядрахцентров насыщения, ограничивающих прием пищи, а в латеральных ядрах —центров питания или голода, побуждающих организм к поискам и приему пищи.

В регуляции вегетативных функций большое значение имееткора больших полушарий.

Установлено, что в коре больших полушарий у животных и человека существуют зоны, связанные нисходящими путями с ретикулярной формацией ствола мозга. По нисходящим путям, идущим от коры, импульсы поступают к ретикулярной формации, а от нее к гипоталамусу и гипофизу. Имеются также прямые пути, идущие от лобной доли и от поясной извилины к гипоталамусу.

Значение коры больших полушарий головного мозга в регуляции функций органов, иннервируемых вегетативной нервной системой, и роль последней как проводника импульсов от коры больших полушарий к периферическим органам ярко выявляются в опытах с выработкой условных рефлексов на изменение деятельности внутренних органов. Как показали многочисленные исследования, у животных и человека можно наблюдать условно-рефлекторные изменения деятельности всех органов, иннервированых вегетативными нервами.

Вопросы для самоконтроля

140. В ганглиях вегетативной нервной системы передача сигнала осуществляется с участием медиатора:

а) норадреналина

б) ацетилхолина

в) серотонина

г) дофамина

141. В симпатическом отделе вегетативной нервной системы на рабочий орган передача сигнала осуществляется с участием медиатора:

а) ацетилхолина

б) серотонина

в) адреналина

г) дофамина

д) норадреналина

142. В парасимпатическом отделе вегетативной нервной системы на рабочий орган передача сигнала осуществляется с участием медиатора:

а) норадреналина

б) адреналина

в) ацетилхолина

г) серотонина

д) дофамина

143. Для парасимпатической активации характерно:

а) повышение секреции в пищеварительном тракте

б) расширение зрачков

в) расширение бронхов

г) повышение артериального давления

д) повышение частоты сокращений сердца

144. Тела преганглионарных нейронов симпатического отдела расположены в:

а) продолговатом мозгу

б) среднем мозгу

в) грудном отделе спинного мозга

г) поясничном отделе спинного мозга

д) крестцовом отделе спинного мозга

145. При симпатической активации наблюдается:

а) сужение артерий кожи.

б) сужение зрачка.

в) расширение сосудов внутренних органов.

г) замедление ритма сердца.

д) сужение бронхов.

146. В момент интенсивной мышечной активности гипоталамус повышает тонус:

а) парасимпатической нервной системы.

б) симпатической нервной системы.

в) блуждающего нерва.

г) скелетных мышц.

д) гладких мышц бронхов.

147. Симаптическая нервная система:

а) способствует восстановлению потраченных организмом ресурсов.

б) способствует интенсивной деятельности организма.

в) уменьшает содержание глюкозы в крови.

г) понижает работоспособность скелетных мышц.

д) содействует накоплению гликогена.

148. Парасимпатическая нервная система:

а) содействует повышению уровня глюкозы в крови.

б) стимулирует секрецию желудочного сока.

в) тормозит переваривание пищи в кишечнике.

г) повышает артериальное давление.

д) содействует интенсивной деятельности организма.

studfiles.net

Лекция на тему — «Физиология автономной нервной системы и ее роль в регуляции функций»

Автономная (вегетативная) нервная система – это комплекс центральных и периферических структур, которые регулируют необходимый для адекватной реакции организма функциональный уровень внутренней среды. Анатомически автономная нервная система представлена ядерными структурами, которые лежат в головном и спинном мозге, нервными ганглиями и нервными волокнами. Она подразделяется анатомически и функционально на парасимпатический, симпатический и метасимпатический отделы.

Морфо-функциональные особенности рефлексов автономной нервной системы.

Парасимпатический отдел. Центральная часть парасимпатического отдела представлена ядрами, расположенными: в среднем мозгу – ядро глазодвигательного нерва (III пара черепномозговых нервов), в продолговатом мозгу – ядро лицевого (VII пара), языкоглоточного (IX пара) и блуждающего (X пара) нервов, в спинном мозгу – боковые рога трех сегментов крестцового отдела. Периферическая часть парасимпатического отдела включает: нервные волокна, которые идут от нервных центров (преганглионарные), ганглии и эфферентные (постганглионарные) волокна, которые иннервируют исполнительные органы.

Регуляция парасимпатических вегетативных функций осуществляется, как высшими нервными центрами (церебральными и спинальными), так и периферическими – ганглиями. Ганглии – это морфологическое и функциональное единство нервных клеток. Передача возбуждения с преганглионарного на постганглионарное нервное волокно осуществляется в парасимпатических ганглиях с помощью медиатора – ацетилхолина. Когда возбуждение достигает терминали преганглионарного волокна, происходит увеличение проницаемости для вненейронального кальция, который входит в зону пресинаптической мембраны и активирует транспорт везикул с ацетилхолином к пресинаптической мембране. Мембрана везикул сливается с пресинаптической мембраной. Это создает условия для выхода медиатора в синаптическую щель. На постсинаптической мембране ацетилхолин взаимодействует с Н — холинорецептором и открываются натриевые каналы, в результате чего возникает ВПСП. После этого взаимодействия ацетилхолин разрушается ферментом ацетилхолинэстеразой. Вещества, действующие подобно ацетилхолину называются агонистами, а блокирующие передачу возбуждения в ганглиях –ганглиоблокаторами.

В постганглионарных парасимпатических нервных волокнах на их окочаниях реализация осуществляется через синапсы с помощью ацетилхолина, который в висцеральных органах (сердце, пищеварительные органы, бронхи и др.) действует через М – холинорецепторы (мускариновые). Они неоднородны: различают М1….М5рецепторы. Кроме того, выделяют еще Н – холинорецепторы (никотинчувствительные), находящиеся на постсинаптических мембранах скелетных мышц, в центральной нервной системе. Физиологические эффекты зависят от того, на какие рецепторы действует ацетилхолин.

Особенностью парасимпатических влияний на различные органы является то, что эффект наступает быстро (они ведь в основном состоят из преганглионарных нервных волокон, группы «В», где скорость распространения волны возбуждения относительно высока). Однако он быстро и проходит, так как медиатор ацетилхолин быстро разрушается. Поэтому действие этого отдела автономной нервной системой быстрое и, в большей степени, местное (там, где выделяется медиатор).

Симпатический отдел. Центральная часть этого отдела начинается в спинном мозгу от ядер серого вещества I-II грудного до II-IV поясничного сегментов. Периферическая часть составляет постганглионарные нейроны, начинающиеся от паравертебральных и превертебральных ганглиев. В ганглиях передача возбуждения в этом отделе автономной нервной системы осуществляется по тем же механизмам, что и парасимпатическом. А с постганглионарного волокна на эффектор волна возбуждения передается с помощью медиатора – норадреналина (или адреналина).

Норадреналин синтезируется в теле, терминальной части аксона и варикозных его расширениях. В нейронах норадреналин находится в везикулах, и часть растворена в цитоплазме. Из везикул он выделяется во время деполяризации мембраны пресинаптических окончаний, что сопровождается изменением их проницаемости к ионам кальция. Его выделение в синаптическую щель происходит путем экзоцитоза – слияние везикулярной мембраны с мембраной аксонального окончания. Поступивший к постсинаптической мембране норадреналин или адреналин взаимодействует со специфическими рецепторами, которые получили название адренорецепторы. Они подразделяются на две группы – альфа — и бетта — адренорецепторы. В свою очередь, каждая группа еще подразделяется на подгруппы.

Активация альфа — адренорецепторов приводит к сужению сосудов кожи, слизистых оболочек, почек, органов брюшной полости, легких, мозга, скелетных мышц. Вызывает сокращение гладких мышц сфинктеров и цилиарную мышцу зрачка, вызывая его расширение.

Активация бетта – адренорецепторов вызывает расширение сосудов скелетных мышц, коронарных, легочных, головного мозга, органов брюшной полости. Приводит к усилению частоты, силы сокращений и скорости проведения возбуждения в атипичных и типичных клетках миокарда. Ослабляет зрачковые мышцы, гладкие мышцы желчных путей, тонус мочевого пузыря.

Симпатический отдел автономной нервной системы оказывает трофические влияния на различные ткани и органы. Под этим подразумевается то, что в тканях возникает комплекс метаболических процессов, который поддерживает структуру и обеспечивает функцию ткани и обменные реакции в ней. Например, усиливает процессы ресинтеза энергетических соединений, изменяет возбудимость рецепторов и другие. В трофических процессах принимают участие биологически активные вещества – норадреналин и адреналин. Они, всасываясь в кровь, распространяются к органам и тканям, которые не имеют симпатической иннервации и действуют на них (например, скелетные мышцы).

В сравнении с парасимпатическим отделом автономной нервной системы, симпатический — оказывает более диффузное влияние (связано с действием норадреналина и адреналина, которые достигают практически всех органов и тканей и обладают более стойким эффектом в сравнении с ацетилхолином). Кроме того, его влияния более продолжительно.

Метасимпатический отдел. Это комплекс микроганглионарных образований, обеспечивающих собственную нервную регуляцию основных висцеральных органов, которые владеют функциональной автоматией (кардиометасимпатический, энтерометасимпатический, уретрометасимпатический). Его основные функции сводятся к тому, что он обеспечивает передачу возбуждения от структур центральной нервной системы к эффекторным органам, осуществляет координацию регуляторных влияний (моторной активности гладких мышц, секреторной, экскреторной, всасывательной деятельности органов пищеварительного тракта, регуляцию локального кровотока и другие).

Основу метасимпатического отдела автономной нервной системы составляют нейроны, которые отличаются величиной, наличием синапсов, количеством и длиной отростков. Ганглии этой системы расположены в стенке органов – интрамурально. В эти ганглии входят парасимпатические и симпатические нервные волокна, через которые осуществляются центральные влияния. Нейроны ганглиев получают и обрабатывают информацию от эффекторов и находятся под модулирующим и коррегирующим влиянием импульсов, поступающих от центров спинного и головного мозга. Обработка информации осуществляется в ганглиях, передача возбуждения в них осуществляется при участии ацетилхолина (через М — и Н – холинорецепторы) и норадреналина (через альфа– адренорецепторы). Из постганглионарных нейронов на эффекторные органы (гладкие мышцы и секреторные железы) импульсы передаются с участием медиаторов АТФ, серотонина, норадреналина, ацетилхолина, вещества «Р» и других. Большую роль в осуществлении эффектов на рабочие органы и ткани играют модуляторы – кинины, простагландины, опиоидные пептиды, ренин, ангиотензин и другие. Они изменяют функциональный ответ эффекторов, усиливая или ослабляя их деятельность.

Таким образом, влияние автономной нервной системы на деятельность органов и тканей неодинаково. Симпатический отдел вегетативной нервной системы вызывает диффузное их возбуждение. Это система тревоги, защиты, мобилизации резервов, необходимых для взаимодействия организма с внешней средой. Эта мобилизация достигается генерализованным вовлечением в реакцию многих систем и органов. Вероятно, поэтому симпатические ганглии расположены на большом расстоянии от иннервируемых органов и обладают способнеостью к мультипликации импульсов, что обеспечивает быструю генерализацию воздействия. Более медленный, но также генерализованный процесс возникает при выбросе в кровь адреналина, образно представляемого в качестве жидкой симпатической нервной системы. Симпатические импульсы активируют деятельность мозга, мобилизуют защитные реакции, процессы терморегуляции, механизмы свертывания крови, иммунные реакции. Возбуждение симпатического отдела автономной нервной системы обязательное условие эмоционального состояния и напряжения, оно является начальным звеном гормональных реакций при стрессе. Его влияния носят адаптационно – трофический характер.

Парасимпатический отдел и, особенно, метасимпатический – представляют собой системы текущей регуляции физиологических функций в организме, обеспечивающих гомеостатическое состояние. Функциональные свойства нейронов метасимпатического отдела автономной нервной системы сопоставимы со свойствами клеток ядерных образований мозга. Эта система имеет собственную интегративнуцю цепь для обработки информации. Если у парасимпатической нервной системы влияния, в основном, опосредованы (хотя имеются и прямые по отношению к ряду органов) и более локальны, чем у симпатической, то у метасимпатической характерны исключительно висцеральные функции ( сохранение перистальтики, всасывание, сокращение гладких мышц) и она для этих органов является базовой (основной), строго локальной.

Центрами регуляции вегетативных функций являются практически все отделы центральной нервной системы. Спинномозговой отдел автономной нервной системы имеет черты сегментарной или метамерной организации, что особенно важно с позиций клиники (гиперестезия, гипералгезия – повышение тактильной и болевой чувствительности в ограниченных участках поверхности тела при заболеваниях внутренних органов). Боли, возникающие при заболеваниях внутренних органов, называют отраженными (зоны Геда).

В стволе мозга расположены многочисленные вегетативные структуры – ядра и центры регуляции сердечной деятельности, тонуса сосудов, дыхания, глотания и других. К этим рефлекторным актам следует отнести – чихательный, обонятельный, слезный, зрачковый и другие.

В промежуточном мозге, в частности, в гипоталамусе сосредоточен центральный механизм регуляции гомеостаза внутренней среды организма, функций систем пищеварения, дыхания, сердечно- сосудистой деятельности, терморегуляции, эндокринной, метаболизма.

Соматосенсорные и другие зоны коры являются центром локализации не только соматических, но и висцеральных систем.

Рефлекторные реакции автономной нервной системы. Все рефлексы, связанные с автономной нервной системой можно разделить на: висцеро – висцеральные, висцеро – соматические и висцеро – сенсорные.

Висцеро – висцеральные – начинаются и заканчиваются во внутренних органах. Рецпторы, например, брюшины при их возбуждении посылают импульсы, которые изменяют работу сердца (рефлекс Гольца, эпигастральный рефлекс). Данного типа рефлексы могут замыкаться и по типу аксон – рефлекса (в пределах разветвления одного аксона). Такой механизм их возникновения можно учитывать в клинической практике при проведении терапевтических процедур (горчичники, банки, компрессы).

Висцеро – соматические — включают пути, по которым возбуждение в дополнение к висцеральным вызывает также соматические ответы в виде, например, усиления (сокращения) или торможения текущей активности скелетных мышц. В основе этих рефлексов лежит сегментарная организация иннервации некоторых органов (сердца, кишок и др.). Это сопровождается интегративной реакцией как висцеральных, так и соматических органов. Например, раздражение рецепторов брюшной полости может вызвать сокращение мышц передней брюшной стенки или движения конечностей, что связано с конвергенцией афферентных импульсов на интернейроны разных сегментов спинного мозга, которые создают общую систему для передачи автономных и соматических влияний.

Висцеро – сенсорные – включают пути, в которых в ответ на раздражение автономных чувствительных волокон возникают реакции не только во внутренних органах, мышечной системе, но и изменяется соматическая чувствительность. В силу сегментарной организации автономной и соматической иннервации при заболеваниях внутренних органов в ограниченных участках кожи возникает повышение тактильной и болевой чувствительности (отраженные боли). При некоторых заболеваниях (стенокардия, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит и другие) больные жалуются на чувство боли в соответствующих проекционных зонах.

Таким образом, на этой и предыдущих лекциях Вы узнали, что существует нервная регуляция функций органов и систем. Это высший этап развития и приспособления организма к меняющимся условиям внешней среды. Но существует и более древняя форма взаимодействия между клетками многоклеточных организмов – это химическое влияние продуктов обмена веществ, выделяемых специальными клетками или органами (эндокринные железы) – гормонов. Они попадают в кровоток и действуют через кровь. Такая регуляция функций носит название гуморальная. Предметом ее рассмотрения и будет наша следующая лекция.

medicalru.ru

Лекция 5. Физиология автономной нервной системы и ее роль в регуляции функций.

Автономная (вегетативная) нервная система – это комплекс центральных и периферических структур, которые регулируют необходимый для адекватной реакции организма функциональный уровень внутренней среды. Анатомически автономная нервная система представлена ядерными структурами, которые лежат в головном и спинном мозге, нервными ганглиями и нервными волокнами. Она подразделяется анатомически и функционально на парасимпатический, симпатический и метасимпатический отделы.

Морфо-функциональные особенности рефлексов автономной нервной системы.

Парасимпатический отдел. Центральная часть парасимпатического отдела представлена ядрами, расположенными: в среднем мозгу – ядро глазодвигательного нерва (III пара черепномозговых нервов), в продолговатом мозгу – ядро лицевого (VII пара), языкоглоточного (IX пара) и блуждающего (X пара) нервов, в спинном мозгу – боковые рога трех сегментов крестцового отдела. Периферическая часть парасимпатического отдела включает: нервные волокна, которые идут от нервных центров (преганглионарные), ганглии и эфферентные (постганглионарные) волокна, которые иннервируют исполнительные органы.

Регуляция парасимпатических вегетативных функций осуществляется, как высшими нервными центрами (церебральными и спинальными), так и периферическими – ганглиями. Ганглии – это морфологическое и функциональное единство нервных клеток. Передача возбуждения с преганглионарного на постганглионарное нервное волокно осуществляется в парасимпатических ганглиях с помощью медиатора – ацетилхолина. Когда возбуждение достигает терминали преганглионарного волокна, происходит увеличение проницаемости для вненейронального кальция, который входит в зону пресинаптической мембраны и активирует транспорт везикул с ацетилхолином к пресинаптической мембране. Мембрана везикул сливается с пресинаптической мембраной. Это создает условия для выхода медиатора в синаптическую щель. На постсинаптической мембране ацетилхолин взаимодействует с Н — холинорецептором и открываются натриевые каналы, в результате чего возникает ВПСП. После этого взаимодействия ацетилхолин разрушается ферментом ацетилхолинэстеразой. Вещества, действующие подобно ацетилхолину называются агонистами, а блокирующие передачу возбуждения в ганглиях –ганглиоблокаторами.

В постганглионарных парасимпатических нервных волокнах на их окочаниях реализация осуществляется через синапсы с помощью ацетилхолина, который в висцеральных органах (сердце, пищеварительные органы, бронхи и др.) действует через М – холинорецепторы (мускариновые). Они неоднородны: различают М1….М5 рецепторы. Кроме того, выделяют еще Н – холинорецепторы (никотинчувствительные), находящиеся на постсинаптических мембранах скелетных мышц, в центральной нервной системе. Физиологические эффекты зависят от того, на какие рецепторы действует ацетилхолин.

Особенностью парасимпатических влияний на различные органы является то, что эффект наступает быстро (они ведь в основном состоят из преганглионарных нервных волокон, группы «В», где скорость распространения волны возбуждения относительно высока). Однако он быстро и проходит, так как медиатор ацетилхолин быстро разрушается. Поэтому действие этого отдела автономной нервной системой быстрое и, в большей степени, местное (там, где выделяется медиатор).

Симпатический отдел. Центральная часть этого отдела начинается в спинном мозгу от ядер серого вещества I-II грудного до II-IV поясничного сегментов. Периферическая часть составляет постганглионарные нейроны, начинающиеся от паравертебральных и превертебральных ганглиев. В ганглиях передача возбуждения в этом отделе автономной нервной системы осуществляется по тем же механизмам, что и парасимпатическом. А с постганглионарного волокна на эффектор волна возбуждения передается с помощью медиатора – норадреналина (или адреналина).

Норадреналин синтезируется в теле, терминальной части аксона и варикозных его расширениях. В нейронах норадреналин находится в везикулах, и часть растворена в цитоплазме. Из везикул он выделяется во время деполяризации мембраны пресинаптических окончаний, что сопровождается изменением их проницаемости к ионам кальция. Его выделение в синаптическую щель происходит путем экзоцитоза – слияние везикулярной мембраны с мембраной аксонального окончания. Поступивший к постсинаптической мембране норадреналин или адреналин взаимодействует со специфическими рецепторами, которые получили название адренорецепторы. Они подразделяются на две группы – альфа — и бетта — адренорецепторы. В свою очередь, каждая группа еще подразделяется на подгруппы.

Активация альфа — адренорецепторов приводит к сужению сосудов кожи, слизистых оболочек, почек, органов брюшной полости, легких, мозга, скелетных мышц. Вызывает сокращение гладких мышц сфинктеров и цилиарную мышцу зрачка, вызывая его расширение.

Активация бетта – адренорецепторов вызывает расширение сосудов скелетных мышц, коронарных, легочных, головного мозга, органов брюшной полости. Приводит к усилению частоты, силы сокращений и скорости проведения возбуждения в атипичных и типичных клетках миокарда. Ослабляет зрачковые мышцы, гладкие мышцы желчных путей, тонус мочевого пузыря.

Симпатический отдел автономной нервной системы оказывает трофические влияния на различные ткани и органы. Под этим подразумевается то, что в тканях возникает комплекс метаболических процессов, который поддерживает структуру и обеспечивает функцию ткани и обменные реакции в ней. Например, усиливает процессы ресинтеза энергетических соединений, изменяет возбудимость рецепторов и другие. В трофических процессах принимают участие биологически активные вещества – норадреналин и адреналин. Они, всасываясь в кровь, распространяются к органам и тканям, которые не имеют симпатической иннервации и действуют на них (например, скелетные мышцы).

В сравнении с парасимпатическим отделом автономной нервной системы, симпатический — оказывает более диффузное влияние (связано с действием норадреналина и адреналина, которые достигают практически всех органов и тканей и обладают более стойким эффектом в сравнении с ацетилхолином). Кроме того, его влияния более продолжительно.

Метасимпатический отдел. Это комплекс микроганглионарных образований, обеспечивающих собственную нервную регуляцию основных висцеральных органов, которые владеют функциональной автоматией (кардиометасимпатический, энтерометасимпатический, уретрометасимпатический). Его основные функции сводятся к тому, что он обеспечивает передачу возбуждения от структур центральной нервной системы к эффекторным органам, осуществляет координацию регуляторных влияний (моторной активности гладких мышц, секреторной, экскреторной, всасывательной деятельности органов пищеварительного тракта, регуляцию локального кровотока и другие).

Основу метасимпатического отдела автономной нервной системы составляют нейроны, которые отличаются величиной, наличием синапсов, количеством и длиной отростков. Ганглии этой системы расположены в стенке органов – интрамурально. В эти ганглии входят парасимпатические и симпатические нервные волокна, через которые осуществляются центральные влияния. Нейроны ганглиев получают и обрабатывают информацию от эффекторов и находятся под модулирующим и коррегирующим влиянием импульсов, поступающих от центров спинного и головного мозга. Обработка информации осуществляется в ганглиях, передача возбуждения в них осуществляется при участии ацетилхолина (через М — и Н – холинорецепторы) и норадреналина (через альфа– адренорецепторы). Из постганглионарных нейронов на эффекторные органы (гладкие мышцы и секреторные железы) импульсы передаются с участием медиаторов АТФ, серотонина, норадреналина, ацетилхолина, вещества «Р» и других. Большую роль в осуществлении эффектов на рабочие органы и ткани играют модуляторы – кинины, простагландины, опиоидные пептиды, ренин, ангиотензин и другие. Они изменяют функциональный ответ эффекторов, усиливая или ослабляя их деятельность.

Таким образом, влияние автономной нервной системы на деятельность органов и тканей неодинаково. Симпатический отдел вегетативной нервной системы вызывает диффузное их возбуждение. Это система тревоги, защиты, мобилизации резервов, необходимых для взаимодействия организма с внешней средой. Эта мобилизация достигается генерализованным вовлечением в реакцию многих систем и органов. Вероятно, поэтому симпатические ганглии расположены на большом расстоянии от иннервируемых органов и обладают способнеостью к мультипликации импульсов, что обеспечивает быструю генерализацию воздействия. Более медленный, но также генерализованный процесс возникает при выбросе в кровь адреналина, образно представляемого в качестве жидкой симпатической нервной системы. Симпатические импульсы активируют деятельность мозга, мобилизуют защитные реакции, процессы терморегуляции, механизмы свертывания крови, иммунные реакции. Возбуждение симпатического отдела автономной нервной системы обязательное условие эмоционального состояния и напряжения, оно является начальным звеном гормональных реакций при стрессе. Его влияния носят адаптационно – трофический характер.

Парасимпатический отдел и, особенно, метасимпатический – представляют собой системы текущей регуляции физиологических функций в организме, обеспечивающих гомеостатическое состояние. Функциональные свойства нейронов метасимпатического отдела автономной нервной системы сопоставимы со свойствами клеток ядерных образований мозга. Эта система имеет собственную интегративнуцю цепь для обработки информации. Если у парасимпатической нервной системы влияния, в основном, опосредованы (хотя имеются и прямые по отношению к ряду органов) и более локальны, чем у симпатической, то у метасимпатической характерны исключительно висцеральные функции ( сохранение перистальтики, всасывание, сокращение гладких мышц) и она для этих органов является базовой (основной), строго локальной.

Центрами регуляции вегетативных функций являются практически все отделы центральной нервной системы. Спинномозговой отдел автономной нервной системы имеет черты сегментарной или метамерной организации, что особенно важно с позиций клиники (гиперестезия, гипералгезия – повышение тактильной и болевой чувствительности в ограниченных участках поверхности тела при заболеваниях внутренних органов). Боли, возникающие при заболеваниях внутренних органов, называют отраженными (зоны Геда).

В стволе мозга расположены многочисленные вегетативные структуры – ядра и центры регуляции сердечной деятельности, тонуса сосудов, дыхания, глотания и других. К этим рефлекторным актам следует отнести – чихательный, обонятельный, слезный, зрачковый и другие.

В промежуточном мозге, в частности, в гипоталамусе сосредоточен центральный механизм регуляции гомеостаза внутренней среды организма, функций систем пищеварения, дыхания, сердечно- сосудистой деятельности, терморегуляции, эндокринной, метаболизма.

Соматосенсорные и другие зоны коры являются центром локализации не только соматических, но и висцеральных систем.

Рефлекторные реакции автономной нервной системы. Все рефлексы, связанные с автономной нервной системой можно разделить на: висцеро – висцеральные, висцеро – соматические и висцеро – сенсорные.

Висцеро – висцеральные – начинаются и заканчиваются во внутренних органах. Рецпторы, например, брюшины при их возбуждении посылают импульсы, которые изменяют работу сердца (рефлекс Гольца, эпигастральный рефлекс). Данного типа рефлексы могут замыкаться и по типу аксон – рефлекса (в пределах разветвления одного аксона). Такой механизм их возникновения можно учитывать в клинической практике при проведении терапевтических процедур (горчичники, банки, компрессы).

Висцеро – соматические — включают пути, по которым возбуждение в дополнение к висцеральным вызывает также соматические ответы в виде, например, усиления (сокращения) или торможения текущей активности скелетных мышц. В основе этих рефлексов лежит сегментарная организация иннервации некоторых органов (сердца, кишок и др.). Это сопровождается интегративной реакцией как висцеральных, так и соматических органов. Например, раздражение рецепторов брюшной полости может вызвать сокращение мышц передней брюшной стенки или движения конечностей, что связано с конвергенцией афферентных импульсов на интернейроны разных сегментов спинного мозга, которые создают общую систему для передачи автономных и соматических влияний.

Висцеро – сенсорные – включают пути, в которых в ответ на раздражение автономных чувствительных волокон возникают реакции не только во внутренних органах, мышечной системе, но и изменяется соматическая чувствительность. В силу сегментарной организации автономной и соматической иннервации при заболеваниях внутренних органов в ограниченных участках кожи возникает повышение тактильной и болевой чувствительности (отраженные боли). При некоторых заболеваниях (стенокардия, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит и другие) больные жалуются на чувство боли в соответствующих проекционных зонах.

Таким образом, на этой и предыдущих лекциях Вы узнали, что существует нервная регуляция функций органов и систем. Это высший этап развития и приспособления организма к меняющимся условиям внешней среды. Но существует и более древняя форма взаимодействия между клетками многоклеточных организмов – это химическое влияние продуктов обмена веществ, выделяемых специальными клетками или органами (эндокринные железы) – гормонов. Они попадают в кровоток и действуют через кровь. Такая регуляция функций носит название гуморальная. Предметом ее рассмотрения и будет наша следующая лекция.

studfiles.net

6.Центры регуляции

ЦЕНТРЫ РЕГУЛЯЦИИ

Как вы знаете, любой нервный центр состоит из 3-х отделов: низшего, рабочего и высшего. Низшие отделы симпатического отдела ВНС располагаются в спинном мозге начиная от 11-грудного и кончая II-IV поясничными сегментами. Нисшие отделы парасимпатического отдела находятся в парасимпатических ганглиях и парасимпатических ядрах среднего, продолговатого мозга, в ядрах черепномозговых нервов (III, VII, IX. X) и в крестцовых сегментах спинного мозга.

Рабочие отделы ВНС находятся в базальных ганглиях, ретикулярной формации, лимбическои системе, в гипоталамусе. Здесь в гипоталамусе находится большинство центров, регулирующих обмен веществ. Гипоталамус считают высшим подкорковым вегетативным центром». Здесь лежат центры, регулирующие важные жизненные функции Как главный подкорковый центр, гипоталамус, получает информацию из всего организма посредством множества путей. В настоящее время установлено, что симпатические центры находятся в заднем гипоталамусе, их ядрах, а парасимпатические в передних и боковых.

Ретикулярная система простирается от бульбуса до таламуса и включает более 48 центров и ядер, большая часть которых участвует в регуляции кровообращения, дыхания, пищеварения, экскреции и др. вегетативных функций. Известно, что все процессы взаимодействия организма с внешней средой сопровождаются вегетативными реакциями. Это обеспечивается взаимодействием соматических структур с вегетативными на уровне ретикулярной формации. На вегетативную систему влияет и мозжечок. При его удалении (Орбели) угнетается моторика, секреция желез ЖКТ, изменяется работа сердца.

Высший отдел ВНС находится в лобной доле коры больших полушарий. Здесь происходит анатиз и синтез информации, поступающей с внутренних органов. Вегетативные центры коры тесно сплетаются с соматическими центрами, поэтому двигательные акты всегда сопровождаются вегетативными реакциями. Каким же образом осуществляется нервная регуляция деятельности ВНС?

Наиболее простые рефлекторные акты осуществляются на уровне периферического ганглия. С эффекторами периферические ганглии имеют однонейронные связи: афферентная обеспечивается чувствительным нейроном- клеткой типа Догеля II, эфферентная-эффекторным нейроном 1 типа. Замыкаясь, обе клетки образуют местную рефлекторную дугу, по которой происходит автоматическая регуляция внлтренних органов. Такие рефлекторные акты наблюдаются в работе ЖКТ и сердца.

Более сложные рефлекторные акты осуществляются при участии спинальных и бульбарных центров. Их собственные чувствительные клетки воспринимают изменения внутренней и внешней среды. С висцеральными органами эти центры связаны двухнейронными эфферентными связями. Их преганглионарные волокна оканчиваются на эффекторных клетках экстра и интрамуральных узлов. Координация деятельности внутренних органов происходит надсегментарными центрами и головным мозгом. Возбуждение с различных экстеро и ннтерорецепторов достигает этих структур по многонеиронным афферентным путям. В результате прихода возбуждения в эти структуры, в них возникают разряды, которые по нисходящим путям достигают преганглионарных нейронов, а затем по преганглионарным волокнам достигают вегетативного эффекторного нейрона.

1. Лабильность, или функциональная подвижность вегетативных нервных клеток меньше, чем соматических. Если соматические нервные клетки могут генерировать 500-1000 импульсов в секунду, то преганглионарные-100,а постганглионарные всего 10-15 им/сек.

2.Скорость проведения возбуждения в вегетативной нервной системе ниже. Так, в миелиновых преганглионарных волокнах она составляет 20 м/сек, а безмякотных постганглионарных до 1-3 м/сек. ПД длиннее во времени. Для возбуждения вегетативных нейронов нужна большая сила раздражителя, т.е. их возбудимость ниже. На кривой Ферворна для ВНС длиннее фаза рефрактерности, а на кривой силы-времени -большая величина хронаксии.

3. Гетеротивность — возбуждаются вегетативные нейроны только под влиянием нескольких раздражителей.

4. Передача возбуждения в синапсах.

Преганглионарные волокна, выходящие из ядер ствола головного и спинного мозга, образуют синапсы на нейронах вегетативных ганглиев. Преганглионарные волокна в ганглии многократно разветвляются многократное ветвление одного преганглионарного волокна в ганглии есть ФЕНОМЕН МУЛЬТИПЛИКАЦИИ. Особенно сильно разветвляются преганглионарные симпатические волокна, которые образуют множество синапсов на 40-50 клетках ганглия. Это явление мультипликации лежит в основе диффузного влияния ВНС.

Передача возбуждения с преганглионарных волокон на нейроны ганглия осуществляется медиаторами. Первым это доказал наш крупный физиолог Алексеи Васильевич Кибяков в 1933 году. Он пропускал через сосуды верхнего шейного симпатического узла кошки раствор Рингера-Локка и обнаружил при раздражении преганглионарных симпатических волокон в растворе, оттекающем от узла, адренолиноподобное вещество. В дальнейшем было показано, что возбуждение с преганглионарных волокон на нейрон ганглия передается через посредство ацетилхолина, который является возбуждающим медиатором, деполяризующим ганглионарные клетки. Преганглионарные волокна содержат большое количество ацетилхолина. что объясняется его синтезом в этих волокнах. Какая-то часть ацетилхолина синтезируется в соме нейрона и транспортируется в терминаль аксона.

Таким образом, возбуждение с преганглионарных парасимпатических и симпатических волокон через посредство только ацетилхолина достигает нейронов ганглиев. Норадреналин эту функцию здесь не выполняет. 5.Передача возбуждения с постсинаптических волокон на эффекторы.

От ганглия на периферию направляются постганглионарные аксоны, которые нннервируют соответствующие органы. Возбуждение с постганглионарных волокон на эффректоры тоже передается химическим путем через посредство медиатора. Таким медиатором в парасимпатическом отделе ВНС является ацетилхолин. АХ — это эфир уксусной кислоты и холина. Его синтез катализируется ферментом холинэстеразой. АХ-неустоичивое вещество, быстро разрешаемое холинэстеразой. Поэтому в кровь АХ почти не поступает. Следовательно, АХ действует только место и кратковременно.

В синапсах симпатического отдела ВНС возбуждение на рабочие органы передаются норадреналнном. Действие медиаторов воспринимается мембранными рецепторами эффекторов. Мембранные рецепторы -это структурные образования клеточной мембраны, которые под влиянием медиатора подвергаются различным изменениям, меняют проницаемость мембраны. Мембранные рецепторы, воспринимающие действие АХ. называют холинорецепторами. а те. которые воспринимают норадреналин — адренорецепторами. Различают дзз вида холино-рецепторов: М-холинорецепторы (мускариночувствительные холинорецепторы). Н-холинорецепторы или никотиночувствительные. Так Н-холинорецепторы возбуждаются от действия малых доз никотина, но блокируются при действии его в больших количествах. Соответственно на М-холинорецепторы влияет мускарин. Эффекторы в основном содержат М-холинергнческие структуры. В вегетативных ганглиях обнаружены оба вида холинорецепторов.

Адренергические структуры делятся на а и Р — адренорецепторы. Если действие норадреналина воспринимается а -адренорецептором. то происходит сужение кровеносных сосудов, угнетение сокращений кишечника, сокращение сфинктеров пищеварительного тракта, мочевого пузыря, матки. При взаимоденствии норадреналина с р-адренорецепторами происходит расширение сосудов. угнетение сокращений матки. мочевого пузыря. В кровеносных сосудах больше а-адренорецепторов. поэтому при возбуждении симпатического отдела ВНС сосуды суживаются. В бронхах больше в-адренорецепторов. При возбуждении :импатического отдела ВНС мышцы бронхов расслабляются, бронхи расширяются.

Таким образом, все парасимпатические постганглионарные волокна, передающие возбуждение при участие АХ, являются холинергическими. К холинергическим относятся и постганглионарные симпатические волокна инервирующие потовые железы, вызывающие расширение кровеносных сосудов скелетных мышц.