Отрасли непроизводственной сферы это – Сфера непроизводственная: описание, особенности

Тема 6 Отраслевая структура экономики России. Отрасли производственной и непроизводственной сферы. Понятие инфраструктуры. Производственная и социальная инфраструктура.

Территориальная структура народного хозяйства.

Методы отраслевого экономического обоснования размещения производства. Понятие специализации экономических районов.

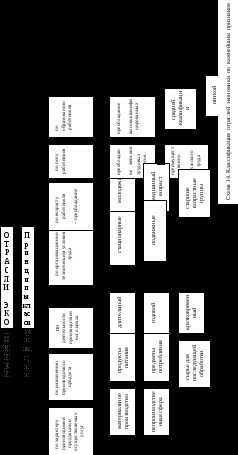

Отраслевая и территориальная организация народного хозяйства

Отраслевая структура экономики

Производственная сфера:

– отрасли, создающие материальные блага (промышленность, с/х, строительство),

— отрасли, доставляющие материальные блага потребителю (транспорт и связь), — отрасли, связанные с процессом производства в сфере обращения (торговля, общепит, материально-техническое снабжение – МТС, сбыт, заготовки)

Непроизводственная сфера:

— отрасли услуг (ЖКХ, бытовое обслуживание, транспорт и связь),

— отрасли социального обслуживания (образование, эдравоохранение, культура, наука, искусство),

— отрасли, включающие кредитование, финансы и страхование),

— аппарат органов управления,

— отрасли обороны.

Понятия

Инфраструктура – это совокупность материальных средств, обеспечивающая производственные и социально-бытовые потребности.

Производственная инфраструктура продолжает процесс производства в сфере обращения и создает новую стоимость (транспорт, связь, складское и тарное хозяйство, МТС, коммуникации и сети и т.п.).

Социальная инфраструктура включает пассажирский транспорт, систему связи, коммунально-бытовое хозяйство поселений.

По характеру производства промышленность делится на добывающую и обрабатывающую.

К добывающей относят отрасли, связанные с добычей и обогащением полезных ископаемых, добычей морского зверя, уловом рыбы и других морепродуктов, заготовкой леса.

К обрабатывающей относятся предприятия по переработке продукции добывающей промышленности , с/х, полуфабрикатов.

По экономическому назначению продукции промышленность делится на группу А (производство средств производства) и группу Б (производство предметов потребления).

— экономические зоны (включают экономические районы ЭР),

— промышленные районы,

— промышленные агломерации,

— промышленные узлы,

— промышленные центры,

— промышленные пункты.

Тема 7 Закономерности, принципы и факторы размещения производства

Закономерности размещения производства (общие отношения между производительными силами и территорией)

Рациональное, наиболее эффективное размещение производства (всемерная экономия затрат на производство продукции, сокращение транспортных затрат, кооперирование и комбинирование производства, сокращение потерь при добыче и обогащения полезных ископаемых и т.п.)

Комплексное развитие хозяйства экономических районов (сочетание отраслей рыночной специализации, дополняющих отраслей, отраслей инфраструктуры)

Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах их территорий

Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов

Принципы размещения производства (для этапа перехода к рыночным отношениям)

Приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к районам потребления

Первоочередное освоение и комплексное использование наиболее эффективных видов природных ресурсов

Оздоровление экологической обстановки

Использование экономических выгод международного разделения труда

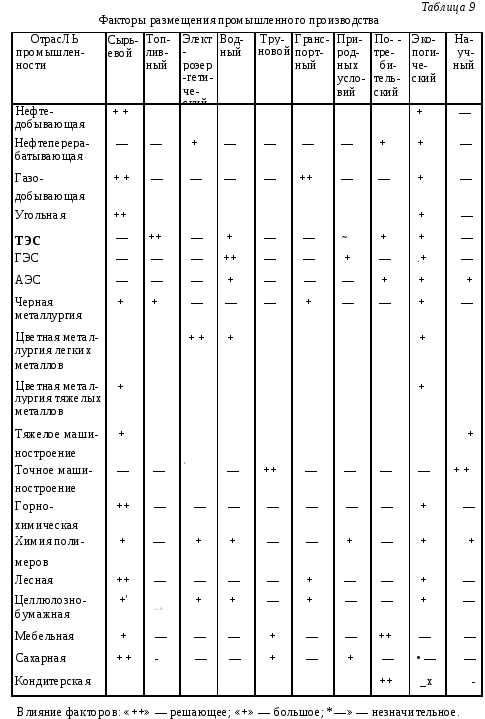

Факторы размещения

Под факторами размещения принято понимать совокупность условий для наиболее рационального выбора места размещения объекта, группы объектов, отрасли.

Группы факторов:

Природные – сырьевой, водный, природных условий, климатический и т.п.

Демографические

Экономические – энергетический, транспортный, потребительский, экологический, топливный, научно-технический и др.

При размещении добывающих отраслей как правило учитывается меньшее количество фактора, чем при размещении обрабатывающей.

Рекомендуемая литература

Голубчик М.М. и др. Введение в экономическую и социальную географию: Учебное пособие. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1993. – 224 с. (темы 1, 2, 3, )

Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семенов С.П. Социально-экономическая география России: Учебник. – М.: Гардарики, 2000. – 752 с. (темы 5, 6)

4. Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. — 2-е изд, перераб. и доп. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 472 с. (темы 5, 6)

5. Гребцова В.Е. Экономическая и социальная география России: Основы теории и практики: Учебное пособие для вузов. – Ростов на Дону: Феникс, 1997. – 288 с. (тема 3)

6. Экономическая география России: Учебник/ Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина. -М.: ИНФРА-М, Российская экономическая академия,1999. — 533 с. — (Высшее образование) (темы 1, 3, 4, 5, 6)

7. Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы: Уч. Пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с. (тема 3)

8. Лагутенко Б.Т. Справочник по экономической географии России. – М.: Юристь, 2001. – 315 с. (региональная информация по темам 3, 4, 5, 6)

9. Фаузер В.В., Рожкин Е.Н., Загайнова Г.В. Республика Коми в ХХ веке:

демография, расселение, миграция. – Сыктывкар, 2001. – 124 с. (тема 4)

studfiles.net

Непроизводственная сфера — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Непроизводственная сфера

Cтраница 1

Непроизводственная сфера — сфера народного хозяйства, не связанная непосредственно с созданием материального продукта. [1]

Непроизводственная сфера объединяет отрасли и виды деятельности, не вошедшие в материальное производство, которое является первичным, основным. Непроизводственная сфера обслуживает материальное производство и воспроизводство рабочей силы, создает духовные ценности, а также обеспечивает управление, государственный и общественный порядок. [2]

Непроизводственная сфера не участвует в производстве общественного продукта и национального дохода и поэтому не имеет первичных доходов; доходы ее образуются в порядке перераспределения. Следовательно, система показателей финансового баланса непроизводственной сферы должна содержать показатели, которые характеризуют доходы, поступающие учреждениям и организациям непроизводственной сферы из разных источников в порядке перераспределения, передачу части ее доходов в порядке перераспределения, показатели дебиторской и кредиторской задолженности и сальдо перераспределения. Сальдо перераспределения выражает конечные доходы, реализуемые на непроизводственное потребление учреждений и организаций этой сферы, прирост основных непроизводственных фондов и прирост запасов материальных благ. [3]

Непроизводственная сфера — учреждения и организации, не создающие общественного продукта и покрывающие свои расходы за счет национального дохода, созданного в сфере материального производства. [4]

Непроизводственная сфера обеспечивает создание национального дохода через воспроизводство рабочей силы. [5]

Иногда непроизводственную сферу определяют как совокупность отраслей народного хозяйства, не участвующих в создании национального дохода. Поскольку в разных странах применяется различная методология его исчисления, такое определение не универсально. Оно годится только для нашей страны с учетом сложившейся в ней методологии расчета национального дохода. [7]

Развитие непроизводственной сферы отражает развитие общественных потребностей, изменение их структуры по мере повышения уровня жизни населения. [8]

Рост непроизводственной сферы протекает под влиянием двух взаимно переплетающихся между собой тенденций. С одной стороны, увеличение ее вызвано ростом производительных сил и отвечает потребностям их дальнейшего развития в стране. Чем выше уровень производительности труда в сфере материального производства, тем меньшая доля общественного труда требуется для удовлетворения материальных потребностей людей. [9]

Финансы непроизводственной сферы обслуживают процесс распределения в той области воспроизводства, где продукт доходит в своем движении до последней стадии — до потребителя. [10]

Работники непроизводственной сферы, пенсионеры и другие ка тегории населения приняли участие в приватизации, приобретая ак ции приватизируемых предприятий на чековых аукционах, что значи тельно снизило реальную стоимость принадлежащих им приватизаци онных чеков. [11]

Развитие непроизводственной сферы и сферы услуг, характерное для постиндустриального общества, предполагает модернизацию образовательной системы, в частности, создание системы переобучения и переквалификации взрослых. [12]

В непроизводственной сфере материальные блага не создаются, там происходит перераспределение и потребление общественного продукта, созданного в сфере материального производства. Таким образом, в учете отражаются средства и затраты, находящиеся в сфере производства, распределения, обращения и потребления. Источник этих средств различен и зависит от формы собственности. [13]

В непроизводственной сфере наряду с предприятиями ( организациями), функционирующими на коммерческих началах — коммунальными, бытового обслуживания, страховыми, банковскими и другими, — действует огромное число учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность, т.е. такую, которая не преследует цель получения прибыли. [14]

К непроизводственной сфере относятся отрасли, в которых общественный продукт не создается, но осуществляемая ими деятельность способствует социалистическому — воспроизводству: учреждения культурно-бытового обслуживания населения, научные, учебные, государственного управления и обороны. В непроизводственной сфере происходит распределение и потребление общественного продукта, созданного в сфере материального производства. Здесь бухгалтерский учет отражает наличие и расходование средств, выделенных этим организациям и учреждениям в соответствии с их назначением. [15]

Страницы: 1 2 3 4

www.ngpedia.ru

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА — это… Что такое НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА?

- НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

- НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

несколько условное название отраслей и видов деятельности, не составляющих материальное производство. В советской экономической статистике к непроизводственной сфере относили сферу бытовых услуг, науку, культуру, образование, здравоохранение, управление. В настоящее время термин «непроизводственная сфера» изымается из научного употребления, заменяется понятием социально-культурная сфера.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.

Экономический словарь. 2000.

- НЕПОДВИЖНЫЕ ВКЛАДЫ

- НЕРА3МЕННЫЕ БАНКНОТЫ

Смотреть что такое «НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА» в других словарях:

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА — отрасли хозяйства, не являющиеся материальным производством. В советской экономической статистике к Н.с. относили сферу бытовых услуг, науку, культуру, образование, здравоохранение, управление. В настоящее время вместо термина «непроизводственная … Юридическая энциклопедия

Непроизводственная Сфера — См. Сфера непроизводственная Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА — НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА, условное обозначение совокупности отраслей экономики, оказывающих услуги; социальная инфраструктура общества. К непроизводственной сфере относятся: жилищно коммунальное и бытовое обслуживание населения; пассажирский… … Современная энциклопедия

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА — условное наименование отраслей, результаты деятельности которых принимают преимущественно форму услуг; социальная инфраструктура общества. Обычно к непроизводственной сфере относят: жилищно коммунальное и бытовое обслуживание населения;… … Большой Энциклопедический словарь

Непроизводственная сфера — совокупность отраслей народного хозяйства, удовлетворяющих разнообразные, кроме производства материальных благ, потребности людей и общества в целом. Эти потребности сводятся к организации и осуществлению обмена, распределения и… … Большая советская энциклопедия

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА — отрасли хозяйства, не являющиеся материальным производством. В советской экономической статистике к Н.с. относили сферу бытовых услуг, науку, культуру, образование, здравоохранение, управление. В настоящее время вместо термина непроизводственная… … Энциклопедический словарь экономики и права

непроизводственная сфера — несколько условное название отраслей и видов деятельности, не составляющих материальное производство. В советской экономической статистике к непроизводственной сфере относили сферу бытовых услуг, науку, культуру, образование, здравоохранение,… … Словарь экономических терминов

непроизводственная сфера — условное наименование отраслей экономики, результаты деятельности которых принимают преимущественную форму услуг; социальная инфраструктура общества. Обычно в статистике Российской Федерации к непроизводственной сфере относят: жилищно… … Энциклопедический словарь

Непроизводственная сфера — – совокупность отраслей и видов деятельности по обслуживанию населения и народного хозяйства, управления им … Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

Сфера обслуживания — совокупность отраслей народного хозяйства, продукция которых выступает в виде определённой целесообразной деятельности (услуг). С. о., согласно делению, принятому в планировании и статистике СССР, включает торговлю (См. Торговля) … Большая советская энциклопедия

dic.academic.ru

10.3. Материальная и непроизводственная сферы экономики

Все многообразие отраслей экономики можно классифицировать по различным признакам. По характеру производимой продукции (или услуг) отрасли экономики могут быть материальными, т.е. производящими определенный материальный продукт (например, промышленность, сельское хозяйство, строительство), и нематериальными (непроизводственные), если они не создают материальные продукты, а лишь обслуживают существование общества (сервисные отрасли, сфера услуг и т.д.). По назначению производимого продукта можно выделить отрасли, создающие продукты питания (сельское хозяйство), предметы потребления (текстильная промышленность, радиоэлектроника), сырье для последующей обработки (сельскохозяйственное производство, лесное хозяйство). По характеру производственного процесса различают прерывные и непрерывные отрасли экономики. К числу первых можно отнести промышленность, транспорт, торговлю. Примером вторых является лесное хозяйство, бытовое обслуживание населения. По длительности производственного цикла различают отрасли с длительным производственным циклом (например, строительство, судостроение), годовым (сельское и лесное хозяйство) и кратковременным (пищевая, текстильная).

Особенно ощутимо своеобразие организационно-технических условий труда лиц, работающих в стационарных условиях с высокой фондовооруженностью труда (в промышленности, особенно в химической) или в подвижных производствах (строительство, сельское хозяйство).

Своеобразный состав кадров в отдельных отраслях экономики позволяет выделить по возрасту работников отрасли с преобладанием молодежи (строительство, лесное хозяйство), медианного возраста (промышленность) или старших возрастных групп (сельское хозяйство, наука и научное обслуживание).

По полу выделяют отрасли с преобладанием женского труда (торговля, легкая промышленность) или мужского (лесное хозяйство, горнодобывающая промышленность). Особый интерес при управлении трудовыми ресурсами представляет группировка отраслей по уровню образования работников: преобладание высококвалифицированных кадров (наука, искусство, образование), работников средней квалификации (здравоохранение) или низкой (сельское и лесное хозяйство, строительство) (схема 14).

По отраслевому признаку (отраслевая структура занятых) в составе трудовых ресурсов выделяют сферу материального производства (включает промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство, транспорт, связь, торговлю и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки) и непроизводственную сферу (жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредиты и страхование, управление, общественные объединения) (табл. 38).

Таблица 38

Распределение численности занятого населения по отраслям экономики

(тыс. человек)

Отрасли экономики | 1990 г. | 1995 г. | 2000 г. | 2002 г. |

Всего занято в экономике в том числе: | 5150,8 | 4409,6 | 4441,0 | 4380,8 |

промышленность | 1592,9 | 1216,2 | 1226,7 | 1170,3 |

сельское хозяйство | 985,4 | 843,5 | 625,1 | 532 |

лесное хозяйство | 21,8 | 26,0 | 32,5 | 33,8 |

строительство | 570,4 | 302,4 | 312,3 | 310,2 |

транспорт | 306,6 | 250,0 | 255,8 | 287,3 |

связь | 58,5 | 59,8 | 62,5 | 63,9 |

торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки | 381,9 | 472,1 | 532,3 | 564,2 |

жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 151,5 | 175,6 | 208,1 | 221,8 |

здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 268,3 | 287,1 | 326,1 | 327,2 |

образование | 433,9 | 417,5 | 463,7 | 471,6 |

культура и искусство | 74,2 | 70,2 | 80,2 | 78,6 |

наука и научное обслуживание | 102,6 | 45,7 | 42,2 | 41 |

финансы, кредит и страхование | 28,7 | 46,4 | 58,4 | 58,2 |

управление | 73,9 | 100,4 | 136,6 | 136,5 |

общественные объединения | 14,7 | 11,0 | 12,6 | 11,1 |

В составе материального производства есть, во-первых, группа отраслей, непосредственно создающих продукт (промышленность, сельское хозяйство, строительство) или обслуживающих названные отрасли (транспорт, связь), и, во-вторых, сервисные по сути своей деятельности отрасли (торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт). Уменьшение численности занятых в первой группе отраслей считается позитивной тенденцией, что подтверждается и мировым опытом хозяйствования.

Так, доля работающих в промышленности Беларуси снизилась с 30,9 % в 1990 г. до 27,6 % в 2001 г., в строительстве с 11,1 % до 6,9 %, в сельском хозяйстве с 19,1 до 13,7 % (последнее можно было бы считать позитивным явлением при условии адекватного роста технического и организационного уровня производства. При отсутствии такового сельское хозяйство продолжает оставаться трудонедостаточной отраслью).

Рост численности занятых в торговле и других отраслях второй группы материальной сферы (с 7,4 % в 1990 г. до 12,2 % в 2001 г.) показывает прогрессивную тенденцию перемещения работников из сферы производства в сферу обслуживания. Особого внимания заслуживает изучение трудовых перемещений в промышленности, поскольку промышленность представляет собой отрасль, в принципе отличную от других отраслей хозяйствования.

Между промышленностью и сельским хозяйством имеются существенные материально-технические различия. Важнейшие из них следующие.

Во-первых, промышленность базируется на технологии производства, созданной человеком, сельское хозяйство – на естественных процессах производства. Выращивание растений, разведение животных – это биологические процессы производства, хотя они протекают под воздействием и контролем человека и переплетаются с промышленной технологией, тем не менее, носят естественный характер.

Экономический процесс воспроизводства, каков бы ни был его специфически общественный характер, всегда переплетается в земледелии с естественным процессом воспроизводства. Воздействие на природу посредством технологии, разработанной человеком, – отличительная особенность промышленного производства. Эта особенность позволяет разграничивать сферы промышленной и сельскохозяйственной деятельности.

Во-вторых, промышленность характеризуется непрерывностью производства, возможностью его осуществления в течение всего года. Тот факт, что отдельные ее отрасли (перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, рыбодобывающая, торфяная) носят пока сезонный характер, не исключает принципиальной возможности по мере совершенствования техники, технологии и организации производства круглогодовой их работы.

Сельское хозяйство по своему существу в огромной степени зависит от естественных природных факторов и поэтому имеет ярко выраженный сезонный, прерывный характер. Существуют и другие материально-технические различия между промышленностью и сельским хозяйством: в условиях труда, характера применяемой техники, оборачиваемости средств и др. По мере прогресса в науке, технике и организации производства, роста производительных сил эти различия должны постепенно ослабевать.

Однако как бы сельское хозяйство по характеру своей материально-технической базы ни приближалось к промышленности, оно никогда не будет ей тождественно, ибо есть особенности земледелия, которые абсолютно не устранимы. Вследствие этих особенностей крупная машинная индустрия в земледелии никогда не будет отличаться всеми теми чертами, которые она имеет в промышленности.

Особенности другой важнейшей материальной отрасли – строительства вытекают из характера его продукции. Продукция строительства – здания, сооружения – неподвижна, привязана к определенному месту. В этой отрасли хозяйства перемещаются средства производства и рабочая сила, т.е. строительные организации, не продукция. Это накладывает определенный отпечаток на организацию и экономику строительства: длительность производственного цикла, значительно больший, чем в промышленности, объем незавершенного производства, выполнение работ по заказу.

В отличие от стационарного промышленного производства строительство является подвижным. Рабочие места в строительстве перемещаются соответственно территориальной закрепленности строительных объектов. Обращая внимание на локальную закрепленность строительных объектов, К. Маркс писал, что они “пустили свои корни в землю…”. В строительстве могут производиться такие операции, которые на долгое время отвлекают рабочую силу и средства производства, не доставляя за все это время никакого продукта. Длительность производственного процесса в строительстве, значительность его капитальных вложений и величины лага до их отдачи и другие специфические особенности строительства предъявляют особые требования к работникам этой отрасли, выдвигают на первый план рост производительности их труда и качества работы. Кроме того, строительство – одна из наиболее трудоемких отраслей в республике.

Рост технического уровня производства предъявляет новые требования к профессиональному составу кадров строительства. На смену профессиям, связанным с тяжелым физическим трудом в условиях недостаточной механизации производственных процессов, приходят новые профессии, соответствующие современному характеру индустриального строительства, связанные с управлением строительными машинами, их обслуживанием и ремонтом, монтажом конструкций и оборудования. В результате удельный вес рабочих традиционных общестроительных профессий (каменщиков, маляров, плотников и др.) постепенно уменьшается, доля таких профессий, как машинисты, мотористы, слесари, электросварщики, бетонщики, монтажники, увеличивается.

Вместе с совершенствованием профессионального состава рабочих в строительстве повышается уровень их профессионального мастерства. Это отражается на структуре кадров по уровню их квалификации. Среди строительных рабочих все меньше удельный вес малоквалифицированных рабочих 1-го и 2-го разряда (составляет около 30 % общей численности рабочих). Доля квалифицированных (3-го и 4-го разряда) и высококвалифицированных кадров (5-го и 6-го разряда) возрастает. Около 40 % строителей составляет молодежь в возрасте до 30 лет. Темпы роста квалификации работников строительства опережают средние по материальному производству на 3,8 %.

Относительное и абсолютное снижение численности работников перечисленных отраслей компенсируется повышением доли занятых в торговле и общественном питании, материально-техническом снабжении и сбыте, в информационно-вычислительном обслуживании и некоторых других видах деятельности сферы материального производства, что свидетельствует о наличии прогрессивных тенденций в реструктуризации экономики республики (табл. 39).

Таблица 39

Среднегодовая численность работающих в материальной

и непроизводственной сфере Беларуси

Сферы деятельности | 1990 г. | 1995 г. | 2000 г. | 2001 г. | ||||

тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | |

Материальное производство | 3917,5 | 77,3 | 3170,0 | 73,3 | 3047,2 | 69,6 | 3025 | 69,3 |

Непроизводственная сфера | 1147,8 | 22,7 | 1153,9 | 26,7 | 1327,9 | 30,4 | 1343 | 30,7 |

В составе непроизводственной сферы экономики Беларуси можно выделить две неоднородные между собой группы отраслей: социокультурную и управленческую. К социально-культурной сфере относятся: здравоохранение, образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание. Для них характерно весьма медленное наращивание численности работающих, а порой даже ее снижение. Последнее особенно характерно для науки и научного обслуживания, где численность занятых уменьшилась с0 102,6 тыс. человек в 1990 г. до 42,2 тыс. в 2000 г.

Доля занятых в науке невысока и в других странах СНГ: в Азербайджане, Армении и Украине она составляет немногим более 1 %, в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане – около 0,5 % и лишь в России – 2,4 %.

Иная картина наблюдается в управленческой сфере. Здесь заработная плата превышает среднюю по экономике республики в полтора-два раза. Аппарат управления возрос в анализируемом периоде с 73,9 до 135 тыс. человек, повысив свою долю в структуре занятых с 1,4 до 3,1 %. Численность занятых в финансировании и кредитовании возросла с 28,7 до 59 тыс. человек; доля этой группы работников увеличилась вдвое. Аппарат управления достигает в структуре занятых отдельных стран СНГ от 1,2 до 4,4 %. В большинстве из них имеет место увеличение доли аппарата управления в структуре занятых (в Азербайджане с 1,8 до 2,4 %; в Армении с 1,7 до 2,0 %; Кыргызстане с 2,4 до 4,4 %; в России с 2,4 до 2,9 %; в Украине с 1,7 до 3,2 %). Уменьшилась названная доля в Туркменистане (2,0 до 1,3 %) и Узбекистане (с 1,5 до 1,2%).

Рекомендуемая литература

Рынок труда: мировой опыт и тенденции развития в Республике Беларусь. Мн., 1995. С. 27-35.

Соколова Г.Н., Куропятник И.И. Тенденции перемещения рабочей силы в Беларуси // Социологические исследования. 1996. № 10.

Вопросы для повторения:

Из кого складывается трудовой коллектив отрасли?

Что такое отраслевая стратификация общества?

Перечислите прогрессивные отраслевые перемещения занятых.

Охарактеризуйте систему показателей отраслевой структуры.

Как рассчитываются удельные веса отрасли в экономике Беларуси?

Как рассчитываются коэффициенты опережения (или отставания) развития отрасли?

Из каких отраслей состоит сфера материального производства?

Какие отрасли относят к непроизводственной сфере?

Какие соотношения в численности занятых считаются прогрессивными?

studfiles.net

Непроизводственная Сфера что это? Значение слова Непроизводственная Сфера

Непроизводственная Сфера в Энциклопедическом словаре:

Непроизводственная Сфера — условное наименование отраслей, результатыдеятельности которых принимают преимущественно форму услуг. социальнаяинфраструктура общества. Обычно к непроизводственной сфере относят:жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание населения. пассажирскийтранспорт. связь (по обслуживанию организаций и непроизводственнойдеятельности населения). здравоохранение, физическую культуру и социальноеобеспечение. просвещение. культуру. искусство. науку и научноеобслуживание. управление. общественные организации.

Определение «Непроизводственная Сфера» по БСЭ:

Непроизводственная сфера — совокупность отраслей народного хозяйства, удовлетворяющих разнообразные, кроме производства материальных благ, потребности людей и общества в целом. Эти потребности сводятся к организации и осуществлению обмена, распределения и потребления материальных благ, к производству духовных благ и всестороннему развитию личности, включая охрану и укрепление здоровья людей. Кроме этого, Н. с. удовлетворяет социальные потребности человека и общества в целом как единого общественного организма. ЦСУ и Госплан СССР относят к Н. с.: жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание населения. пассажирский транспорт. связь (по обслуживанию организаций и непроизводственной деятельности населения). здравоохранение, физическую культуру и социальное обеспечение. просвещение. культуру. искусство. науку и научное обслуживание. управление. общественные организации.

Большой удельный вес по числу занятых в Н. с. занимают такие отрасли, как просвещение, культура, здравоохранение, производящие специфические предметы потребления, которые К. Маркс назвал услугами. Эти предметы потребления, не имеющие вещной формы, используются в процессе их производства. Поскольку они не принимают вещной формы, то не могут накапливаться и тем самым участвовать в образовании национального дохода, но входят в фонд личного потребления общества.

Труд работников, оказывающих услуги, воздействует непосредственно на человека. Он участвует в воспроизводстве рабочей силы, в котором постоянно возрастают затраты на удовлетворение духовных потребностей. Однако труд работников просвещения, культуры, здравоохранения, участвуя в воспроизводстве рабочей силы, не входит в издержки её воспроизводства. В последние включаются затраты труда работников материального производства на удовлетворение их потребностей в образовании, культуре, медицинской помощи. В обмен на эту часть необходимого продукта работники материального производства получают полезный эффект труда работников Н. с. В отличие от продукта материального производства, полезный эффект труда работников Н. с., особенно просвещения, культуры и т.д., имеет социальную окраску. Если по вкусу пшеницы невозможно узнать, кто её производил — раб или свободный наёмный рабочий, — то просвещение и культура предполагают как необходимый элемент определённую идеологическую направленность. Труд работников Н. с., если он организован в господствующей форме производственных отношений и реализует цель способа производства, выступает как Производительный труд.

Развитие Н. с. зависит от уровня производительности труда работников материального производства. Чем он выше, тем большими возможностями располагает общество в выделении трудовых и материальных ресурсов в Н. с. Так, в странах с различным уровнем развития производительных сил, но с одинаковой занятостью в Н. с. структура отраслей резко отличается. Страны с высоким уровнем развития имеют и более прогрессивную структуру Н. с.

Характер и масштабы Н. с. определяются системой господствующих производственных отношений. В капиталистических странах высокий уровень развития Н. с. — следствие не только развития производительных сил, но и паразитизма капитализма. Об этом свидетельствует чрезмерное разбухание таких отраслей Н. с., как торговля (реклама и т.п.), управление, кредит, финансы и др. Н. с. здесь возрастает и за счёт военно-полицейского аппарата государства, с помощью которого монополистическая буржуазия стремится сохранить капиталистический строй. Относительно незначительные суммы идут в такие отрасли Н. с., как здравоохранение, просвещение и т.п. Развитие Н. с. подчинено основному экономическому закону капитализма — производству и присвоению прибавочной стоимости. Буржуазная экономическая наука включает Н. с. в инфраструктуру.

В социалистических странах развитие Н. с. направлено на повышение благосостояния трудящихся и всестороннее развитие личности. С прогрессом общества в ходе обмена деятельностью с материальным производством Н. с. оказывает возрастающее влияние на развитие производительных сил, на повышение производительности общественного труда.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 26, ч. 1, гл. 4. Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971. Кузнецов А. Д., Развитие производственной и непроизводственной сфер в СССР, М., 1966. Агабабьян Э. М., Экономический анализ сферы услуг, М., 1968. Медведев В. А., Общественное воспроизводство и сфера услуг, М., 1968. Рутгайзер В. М., Экономические проблемы развития непроизводственной сферы в СССР, М., 1971. Солодков М. В., Полякова Т. Д., Овсянников Л. Н., Теоретические проблемы услуг непроизводственной сферы при социализме, М., 1972. Правдин Д. И., Непроизводственная сфера: эффективность и стимулирование, М., 1973.

М. В. Солодков.

Расскажите вашим друзьям что такое — Непроизводственная Сфера. Поделитесь этим на своей странице.

xn—-7sbbh7akdldfh0ai3n.xn--p1ai

Территориальная организация непроизводственной сферы в России. Особенности организации отдельных отраслей непроизводственной сферы

Размещение рекреационного хозяйства России отличается крайней неравномерностью. Более 3/5 суммарной емкости рекреационных учреждений сосредоточено на территории трех районов европейской части страны, при этом на Северном Кавказе и в Калининградской области преобладает санаторно-курортная сеть, а в Центре и Северо-Западе – предприятия, обслуживающие въездной туризм.

3.2. Основные

проблемы и перспективы

На данном этапе развития, основными проблемами функционирования предприятий непроизводственной сферы являются:

1. Отсутствие финансовой

поддержки и малые

2. Незначительная роль

государства в развитии

3. Низкий уровень исследований

в области изучения рынка

4. Качество услуг (особенно новых видов) — одна из важнейших проблем развития непроизводственной сферы. Так как услуга носит неосязаемый характер, то качество ее мы можем оценить только после ее предоставления, но предварительно заказав и оплатив ее получение. Так что полезным было бы установить систему сертификации услуг — систему надежности и гарантии для удовлетворения общественных нужд.

5. Малая конкурентоспособность

отечественных производителей

6. Отсутствие необходимого

вложения иностранных

7. Отсутствие баланса между интересами по защите своего внутреннего рынка и потребностью в инновациях для создания инфраструктуры. Маломасштабная сфера услуг со слаборазвитым транспортом, связью, торговлей, финансово-кредитным и страховым секторами, комплексом деловых услуг, сферами образования и здравоохранения, отвечающим современным требованиям, не дает отечественным странам создать эффективное рыночное хозяйство и достойно войти в мировую экономику.

8. Сравнительно низкая

доля услуг в международной

торговле по сравнению с их

огромным значением на

Можно выделить следующие направления и пути дальнейшего развития непроизводственной сферы в современных условиях:

— Рост производительности труда, повышение фондоотдачи в сфере материального производства;

— Появление новых видов

услуг в области охраны

— Рост размеров домашнего имущества соответствует росту потребностей в его ремонте и обслуживании;

— Развитие конкуренции наукоемких товаров;

— Урбанизация и постарение

населения. Структура

Отражением проблемы выбора, состоящей в альтернативности использования ограниченных факторов и поиске наиболее рационального варианта их сочетания, выступают три основные задачи, которые должны быть решены в любом обществе.

Проблема «что производить» – предполагает принятие решений о том, какие конкретно блага и услуги, в каком ассортименте, качестве и количестве должны быть произведены.

Эту проблему решают потребители, выражая свое мнение во время голосования деньгами в процессе принятия решения о покупках. В конечном итоге деньги потребителей используются на оплату труда, ренту и дивиденды, которые потребители же и получают в виде дохода. Предприятия в свою очередь стремятся получить максимальную прибыль.

Проблема «как производить» – предполагает решение о том, с помощью каких ограниченных ресурсов и технологий, а также в какой комбинации будут созданы блага и услуги.

Эта проблема решается при помощи конкуренции между различными производителями.

Минимализация издержек

производства за счет применения наиболее

эффективных технологий представляет

собой наилучший для

В целом данная проблема

разрешается путем решения

– как распределить ресурсы между отраслями;

– какие фирмы должны осуществлять производство в каждой отрасли;

– какую технологию применять.

Проблема «для кого производить» – определяет потребителя, на которого ориентировано данное производство и количество благ и услуг, которым потребитель может располагать.

В силу того, что основными субъектами в экономике выступают потребители, производители и общество, то проблема выбора заключается в обеспечении оптимального экономического результата для каждого из них: для потребителя – рост количества и качества удовлетворенных потребностей, для продавцов – прирост прибыли, для правительства – степень удовлетворения общественных потребностей.

Другими словами, разрешение данной проблемы позволяет определить, кто и сколько потребляет. Оно зависит от соотношения предложения и спроса на рынках.

Заключение

В современном индустриальном и урбанизированном обществе огромную роль в жизнеобеспечении человека играет непроизводственная сфера — важнейший фактор развития производительных сил. Социальная инфраструктура, в которую входят учреждения народного образования, здравоохранения, культуры, искусства, социального обеспечения, занимает видное место в народнохозяйственном комплексе государства.

На сегодняшний день, рынок непроизводственной сферы достаточно многообразен и развит, но при этом он имеет ряд проблем функционирования, которые могут быть решены с помощью воздействия экономических механизмов, грамотной экономической политике государства, создании нормативно-правовой хозяйственной базы.

Развитие социальной инфраструктуры зависит от уровня развития материального производства, объема созданного здесь национального дохода и его распределения между производственной и непроизводственной сферами. Инфраструктура оказывает всестороннее влияние на производительные силы. В условиях все усиливающегося процесса общественного разделения труда практически невозможно функционирование отраслей материального производства без социальной инфраструктуры. Материальные и духовные блага, предоставляемые предприятиями и учреждениями социальной инфраструктуры, удовлетворяя личные потребности людей, являются важнейшим фактором воспроизводства рабочей силы и интенсификации производства. Инфраструктура все в большей степени становится социальным ускорителем экономического развития.

С расширением масштабов производства и общественного разделения труда, развитием научно-технического прогресса, производственных отношений, с изменением образа жизни, сопровождающимся изменением структуры потребления и ростом социальных потребностей населения, значение инфраструктуры неуклонно возрастает. Свидетельством тому служит рост производительных сил, используемых в этой сфере народного хозяйства. Затрачиваемый в инфраструктурных отраслях живой труд увеличивает объем национального дохода страны. При этом вклад этих отраслей в объем произведенного национального дохода растет. За последние 30 лет доля этого вклада возросла с 16 до 25%.

В целях организации проведения мероприятий по социальной защите населения Правительство РФ разрабатывает и осуществляет федеральные целевые программы по защите семьи, детей, населения, в целях сохранения здоровья. В их числе такие программы: «Дети России», «Чернобыль», «Развитие образования», «Социальная поддержка инвалидов», «Радиационная реабилитация населения и территорий», «Молодежь России». «Жилище» и др. Государственными заказчиками таких программ выступают федеральные министерства и ведомства.

Необходимо постоянное перечисление средств во все отрасли непроизводственной сферы, в целях защиты населения. Бюджетные ассигнования, предназначенные на удовлетворение социально-культурных и жилищно-коммунальных потребностей и социальную защиту граждан, поступают населению по каналам федерального, региональных и местных бюджетов.

В состав этих бюджетных расходов входят ассигнования:

• на образование;

• культуру;

• искусство;

• средства массовой информации;

• здравоохранение;

• физическую культуру;

• социальную политику;

• жилищно-коммунальное хозяйство.

Роль непроизводственной сферы бесспорно очень важна в современном обществе и поэтому необходимо вести постоянную работу в этой области, уделять ей повышенное внимание. Радует то, что эта работа ведется и имеет результаты. Проводятся конкурсы, реализуются социальные программы для населения. Благодаря которым учителя, учащиеся, врачи, др. служащие непроизводственной сферы заявляют о своих способностях, реализуют потенциал, получают денежное вознаграждение. Это проявление защиты населения в непроизводственной сфере служит также мотивацией к труду для сотрудников.

Преподаватели дают качественное образование учащимся, врачи предоставляют квалифицированную помощь пациентам, уделяют им должно внимание. Учащиеся школ, студенты, талантливая молодежь, получая поддержку государства, ищет способы самореализации, становятся отличными специалистами в самых различных областях, они смогут в будущем предоставлять качественные, правильные, своевременные услуги, производить нужные товары. Такая деятельность сотрудников непроизводственной сферы является защитой для населения, которые лишь пользуются услугами.

Список использованной литературы

- Буров, М.П. Экономические связи субъектов

РФ и формирование новых административных образований межрегионального уровня // Экономическая наука современно й России. – 2011. – № 3. – С. 167-173. - География: население и хозяйство России / Под ред. А.И. Алексеева, В.В. Николиной. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 347 с.

- Григорьев К.И. Организация здравоохранения в России. Аналитический обзор / К.И. Григорьев, В.В. Пилюгин. – М.: Медицина и здравоохранение, 2005. — 35 с.

- Кистанов В.В. Объединение регионов России: Преимущества для управления и предпринимательства: К реформе территориального устройства / В.В. Кистанов. – М.: Экономика, 2009. – 151 c.

- Лексин В. Причины и последствия сверхконцентрации экономического и социального потенциалов России в ее крупных городах / В. Лексин, В. Карачаровский // Российский экономический журнал. – 2007. – № 1–2. – С. 26-46.

- Медицинская статистика. // http://medarticle.moslek.ru/

articles/ - Меньшикова Г.А. Экономика и социология непроизводственной сферы: учеб. пособие/ Г.А. Меньшикова. – СПб, 2003. – 195с.

- Основы статистического наблюдения в отраслях социальной сферы: Культура и искусство. //http://www.gks.ru/scripts/

free/ - Основы медицинской статистики. – 2012. – Режим доступа: http://medvuz.info/load/ozz_

obshhestvennoe_zdorove_i_ zdravookhranenie/osnovy_ medicinskoj_statistiki/36-1-0- 638 - Панов, А.И. О роли сферы услуг в системе рыночной экономики/ А.И. Панов// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского./ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. – 2004. – С. 188-192.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011:

Р32 Стат. сб. / Росстат. — М., 2011. — 990 с. - Региональная экономика Под ред. В.И. Видяпина и М.В. Степанова – М.: ИНФРАМ, 2007. – 666 с.

- Региональная экономика России /Под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова. — М.: Финансы и статистика, 2006. – 584 с.

- Российский статистический ежегодник. //Федеральная служба государственной статистики, 2012. – № 6.

- Семикин, Д.В. Территориальная организация населения России: учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВАГС, 2005. – 111 с.

- Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства: учеб. пособие / Ю.А. Симагин; под общ. ред. В.Г. Глушковой. – 4-е изд., стер. – М.: КноРус, 2009. – 380 c.

- Современный экономический словарь. /Под ред. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. – М.: Экономика, 2009. – 924 с.

- Социальная статистика/ под. ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистка, 2011. – 480с.

- Тараканов Г.И. Особенности влияния политических и географических факторов на экономический рост // Проблемы современной экономики. – 2007. – № 4. – С. 74-78.

- Территориальная организация населения: учеб. пособие для вузов / Под ред. Е.Г. Чистякова. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 186 с.

- Экономическая география России: учебник для вузов / М.В. Степанов [и др.]; под общ. ред. В.И. Видяпина. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 566 c.

- Экономический словарь. – Режим доступа: http://abc.informbureau.com/

- Яковлев, Г.А. Экономика и статистика туризма: учеб. пособие/ Г.А.Яковлев. – М.: Издательство РДЛ, 2011. – 376 с.

yaneuch.ru