Органоид осуществляющий транспорт веществ в клетке – 1. Одномембранный органоид, расположенный близ ядра, осуществляющий внутриклеточный транспорт, синтез жиров и углеводов, упаковку веществ в мемранные пузырьки?

Помогите пожалуйста!Это зачётка!9-ый класс!Очень срочно нужно!

19) Одномембранный органоид, осуществляющий транспорт веществ,синтез жиров, углеводов и сложных белков?

ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ (ЭПС = ЭПР)

Уж точно не лизосомы, как ответила Ольга, так как в лизосомах осуществляется расщепление веществ.

Тут подходит еще аппарат Гольджи, но скорее всего имеется в виду ЭПС.

20)Немембранный органоид, находящийсявнутри ядра

и осуществляющий синтез субъединиц?

ЯДРЫШКО

Правда, ядрышко не следует называть органоидом. Это компонент ядра.

21)Жидкое содержимое настоящих вауколей?

КЛЕТОЧНЫЙ СОК

22) Одномембранный органоид, расположенный близ ядра,

осущетвляющий внутриклеточный транспорт, синтез жиров и углеводов,

упаковку веществ и мембранные пузырьки?

АППАРАТ ГОЛЬДЖИ

23)Немембраный органоид, состоящий из микротрубочек и участвующий

в формировании *веретена деления*?

КЛЕТОЧНЫЙ ЦЕНТР (2 ЦЕНТРИОЛИ = ЦЕНТРОСОМА)

24)Двумембранные органоиды растительной клетки, содержащие

растительные пигменты красного, зелёного или белого цветов?

ПЛАСТИДЫ

Имейте в виду, что пигментов белого цвета не бывает. В лейкопластах НЕТ пигментов.

25)Выросты внутренней мембраны митохондрий?

КРИСТЫ

26)Немембранный органоид ядра, состоящий из ДНК и соответстевнный

за хранение и передачу наследственной информации?

ХРОМАТИН

Только хроматин — не органоид, а компонент ядра.

27)Пластиды зелёного цвета?

ХЛОРОПЛАСТЫ

28)Пластиды красного или оранжевого цветов?

ХРОМОПЛАСТЫ

29)Пластиды белого цвета?

ЛЕЙКОПЛАСТЫ

Они не белые, они бесцветные.

30)Органоид, осуществляющий конечный этап дыхания и пищеварения?

МИТОХОНДРИЯ

31)Энергитические органоиды только растительных клеток?

ХЛОРОПЛАСТЫ

32)Органоиды клеток всех эукариот, осуществляющие синтез АТФ?

МИТОХОНДРИЯ

33)Двумембранный органоид растений, накапливающий крахмал?

ЛЕЙКОПЛАСТ

34)Складки и стопочки, образованные внутренней мембраной хлоропласта?

ГРАНЫ

Вопросы составлены довольно неграмотно, зачастую некорректные формулировки.

otvet.mail.ru

Активный транспорт веществ через мембрану. Виды активного транспорта веществ через мембрану

Клетка – структурная единица всего живого на нашей планете и открытая система. Это значит, что для ее жизнедеятельности необходим постоянный обмен веществами и энергией с окружающей средой. Этот обмен осуществляется через мембрану – главную границу клетки, которая призвана сохранить ее целостность. Именно через мембрану осуществляется клеточный обмен и идет он либо по градиенту концентрации какого-либо вещества, либо против. Активный транспорт через цитоплазматическую мембрану – процесс сложный и энергозатратный.

Мембрана – барьер и шлюз

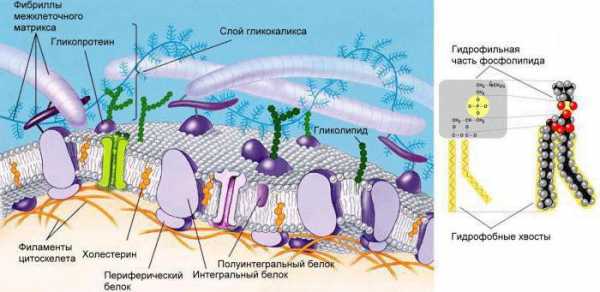

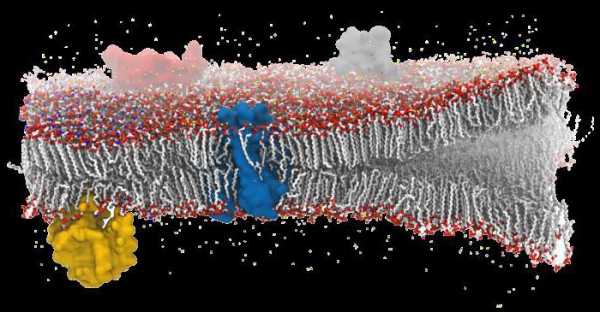

Цитоплазматическая мембрана входит в состав многих клеточных органелл, пластид и включений. Современная наука основана на жидкостно-мозаичной модели структуры мембран. Активный транспорт веществ через мембрану возможен благодаря ее специфическому строению. Основу мембран образует липидный бислой – в основном это фосфолипиды, расположенные в соответствии со своими гидрофильно-гидрофобными свойствами. Главные свойства липидного бислоя — это текучесть (способность встраивать и терять участки), самосборка и ассиметричность. Второй компонент мембран – белки. Их функции многообразны: активный транспорт, рецепция, ферментация, узнавание.

Располагаются белки как на поверхности мембран, так и внутри, а некоторые по несколько раз пронизывают ее. Свойство белков в мембране – способность к переходу с одной стороны мембраны на другую («флип-флоп» перескок). И последний компонент – сахаридные и полисахаридные цепочки углеводов на поверхности мембран. Функции их и сегодня спорны.

Виды активного транспорта веществ через мембрану

Активным будет такой перенос веществ через мембрану клетки, который является контролируемым, происходит с затратами энергии и идет против градиента концентрации (вещества переносятся из области с низкой концентрацией в область с высокой концентрацией). В зависимости от того, какой источник энергии используется, выделяют следующие виды транспорта:

- Первично активный (источник энергии – гидролиз аденозинтрифосфорной кислоты АТФ до аденозиндифосфорной АДФ).

- Вторично активный (обеспечивается вторичной энергией, созданной в результате работы механизмов первично активного транспорта веществ).

Белки-помощники

И в первом, и во втором случае транспорт невозможен без белков-переносчиков. Эти транспортные белки очень специфичны и предназначаются для переноса определенных молекул, а иногда даже определенной разновидности молекул. Это было доказано экспериментально на мутировавших генах бактерий, что приводило к невозможности активного транспорта через мембрану определенного углевода. Трансмембранные белки-переносчики могут быть собственно переносчиками (они взаимодействуют с молекулами и непосредственно проносят ее через мембрану) или каналообразующими (формируют поры в мембранах, которые открыты для специфичных веществ).

Насос для натрия и калия

Наиболее изученным примером первичного активного транспорта веществ через мембрану является Na+ -, К+ -насос. Этот механизм обеспечивает разность концентраций ионов Na+ и К+ по обеим сторонам мембраны, что необходимо для поддержания осмотического давления в клетке и других обменных процессов. Трансмембранный белок-переносчик – натрий-калиевая АТФ-аза – состоит из трех частей:

- На наружной стороне мембраны у белка расположены два рецептора для ионов калия.

- На внутренней стороне мембраны – три рецептора для ионов натрия.

- Внутренней части белка свойственна АТФ активность.

Когда два иона калия и три иона натрия связываются с рецепторами белка по обе стороны мембраны, включается АТФ активность. Молекула АТФ гидролизируется до АДФ с выделением энергии, которая затрачивается на перенос ионов калия внутрь, а ионов натрия наружу цитоплазматической мембраны. Подсчитано, что коэффициент полезного действия такого насоса составляет более 90%, что само по себе довольно удивительно.

Для справки: КПД двигателя внутреннего сгорания – порядка 40%, электрического — до 80%. Интересно, что насос может работать и в обратном направлении и служить донором фосфатов для синтеза АТФ. Для некоторых клеток (например, нейронов) характерны траты до 70% всей энергии на вынос натрия из клетки и накачивание внутрь ионов калия. По такому же принципу активного транспорта работают насосы для кальция, хлора, водорода и некоторых других катионов (ионов с положительным зарядом). Для анионов (отрицательно заряженных ионов) таких насосов не обнаружено.

Котранспорт углеводов и аминокислот

Примером вторичного активного транспорта может служить перенос в клетки глюкозы, аминокислот, йода, железа и мочевой кислоты. В результате работы калий-натриевого насоса создается градиент концентраций натрия: снаружи концентрация высокая, а внутри – низкая (иногда в 10-20 раз). Натрий стремится диффундировать в клетку и энергия этой диффузии может быть использована для транспорта веществ наружу. Это механизм называют котранспортом или сопряженным активным транспортом. В этом случае у белка-переносчика имеется два рецепторных центра с наружной части: один для натрия, а другой – для транспортируемого элемента. Только после активации обоих рецепторов белок подвергается конформационным изменениям, и энергия диффузии натрия вводит в клетку транспортируемое вещество против градиента концентрации.

Значение активного транспорта для клетки

Если бы обычная диффузия веществ через мембрану протекала сколь угодно долго, концентрации их снаружи и внутри клетки выровнялись бы. А это для клеток гибель. Ведь все биохимические процессы должны протекать в среде электрической разности потенциалов. Без активного, против градиента концентрации, транспорта веществ нейроны не смогли бы передавать нервный импульс. А мышечные клетки утратили бы возможность сокращаться. Клетка бы не смогла поддерживать осмотическое давление и сплющилась бы. А продукты метаболизма не выводились бы наружу. Да и гормоны никогда не попали бы в кровяное русло. Ведь даже амеба тратит энергию и создает разность потенциалов на своей мембране при помощи все тех же ионных насосов.

fb.ru

Функции органоидов

Подобно тому, как организм животного или растения состоит из отдельных органов и их систем, клетка состоит из органоидов. Рассматривая органоиды клетки и их функции, важно отметить внешнее строение клетки. Снаружи «единица жизни» покрыта мембраной, которая служит разграничительным барьером, отделяя внешнюю среду от внутреннего содержимого клетки. При этом мембрана выполняет защитную и разграничительную функции, а также принимает раздражители внешней среды (рецепторная функция) и осуществляет транспорт веществ.

Органоиды клетки — постоянные клеточные структуры, клеточные органы, обеспечивающие выполнение специфических функций в процессе жизнедеятельности клетки — хранение и передачу генетической информации, перенос веществ, синтез и превращения веществ и энергии, деление, движение и др.

К органоидам клеток эукариот относятся:

• хромосомы,

• клеточная мембрана,

• митохондрии,

• эндоплазматическая сеть,

• рибосомы,

• микротрубочки,

• микрофиламенты,

• лизосомы;

В животных клетках присутствуют также центриоли, микрофибриллы, а в

растительных — свойственные только им пластиды.

Иногда к органоидам клеток эукариот относят и ядро в целом.

Прокариоты лишены большинства органоидов, у них имеются лишь клеточная мембрана

и рибосомы, отличающиеся от цитоплазматических рибосом клеток эукариот.

В специализированных эукариотных клетках могут быть сложные структуры, в основе

которых находятся универсальные органоиды, например микротрубочки и центриоли —

главные компоненты жгутиков и ресничек. Микрофибриллы лежат в основе тоно- и

нейрофибрилл. Специальные структуры одноклеточных, например жгутики и реснички

(построены так же, как у клеток многоклеточных), выполняют функцию органов

движения.

Существование клетки и ее компонентов было бы невозможным, если бы внутри она не была заполнена специальной жидкостью – цитоплазмой. Именно цитоплазма производит транспорт веществ внутри клетки подобно крови и лимфе в нашем организме. При этом цитоплазма создает эффект межклеточного взаимодействия за счет различного рода отростков, ресничек, ворсинок. Часть подобных отростков (например, жгутики или реснички) могут выполнять двигательную функцию, иные выросты клетки к движению не способны.

Митохондрия – один из важнейших органоидов клетки, участвующий в процессах дыхания «единицы жизни» и преобразующий различные формы энергии в тот вид, который доступен для клетки. По сути, митохондрии – это энергетическая база клетки, а потому количество данных органоидов зависит от тех функций, которые выполняет клетка, и, соответственно, от ее потребностей в энергетических ресурсах. Примечательно, что митохондрии содержат собственную цепочку ДНК, в которой сосредоточено до 2% ДНК самой клетки.

Иной органоид, участвующий в процессе метаболизма, — рибосома. Именно данный элемент клетки производит синтез белка. Важно отметить, что белки присутствуют во всех клетках человеческого организма, за исключением эритроцитов. Рибосомы свободно располагаются в цитоплазме, а сам процесс синтеза белка связан с явлением транскрипции – копированием той информации, которая записана в ДНК.

Органоиды клетки и их функции не имели бы никакого смысла в природе, если бы

в клетке отсутствовало ядро. Этот органоид примечателен тем, что в нем

содержится очень важное вещество – хроматин, которое является основой для

формирования хромосом. Именно хромосомы передают наследственную информацию о

клетке при размножении. Поэтому хроматин образован ДНК и небольшим количеством

РНК. Кроме этого, в состав ядра входит ядрышко – тело, в котором происходит

синтез новых рибосом. Размеры ядрышка варьируются в зависимости от того,

насколько интенсивно проходит синтез белка в клетке.

Строение и функции клеточных органоидов

| Клеточные органоиды | Строение | Функции |

| I. Мембранные органоиды | ||

| Эндоплазматическая сеть (ЭПС), или ретикулум. | Сложная система каналов и полостей различной формы (трубочки, цистерны), пронизывающая всю цитоплазму и контактирующая с наружной клеточной мембраной, ядерной мембраной и другими мембранными структурами клетки. Имеет одномембранное строение. | Соединяет все клеточные мембранные структуры в единую систему. Является поверхностью, на которой происходят все внутриклеточные процессы. Пространственно разделяет клетку. По системе каналов осуществляется транспорт веществ. |

| а) Шероховатая или гранулярная эндоплазматическая сеть. | Мембраны покрыты мелкими гранулами – рибосомами. | Синтез полипептидов, их частичная модификация и транспорт. |

| б) Гладкая, или агранулярная, эндоплазматическая сеть. | Мембраны лишены рибосом, но здесь скапливаются ферменты липидного, углеводного обмена. | Синтез липидов, стероидов, углеводов, их транспорт. |

| Комплекс Гольджи (или пластинчатый комплекс, или аппарат Гольджи). Есть почти во всех клетках (исключение – эритроциты, сперматозоиды). Располагается обычно около ядра; клетка может иметь один или несколько комплексов Гольджи. | Система уложенных в стопку уплощенных мембранных мешочков – цистерн, трубочек и связанных с ними пузырьков. | Транспорт веществ, главным образом белков и липидов, поступающих из эндоплазматической сети, предварительная их химическая перестройка, накопление, упаковка в пузырьки, формирование лизосом. |

| Лизосомы. Встречаются во всех клетках, рассеяны по цитоплазме. | Одномембранные пузырьки разнообразной формы и размеров; содержат различные протеолитические ферменты (около 40). | Участвуют во внутриклеточном пищеварении, т.е. расщеплении крупных молекул. Могут разрушать и структуры самой клетки, вызывая ее гибель – аутолиз. |

| Митохондрии. Встречаются почти во всех клетках (кроме зрелых эритроцитов млекопитающих). В разных типах клеток может быть от 50 до 500 митохондрий. | Двумембранные органеллы различной формы (овальные, палочковидные).

Наружная мембрана гладкая, внутренняя образует многочисленные складки –

кристы. На кристах находятся ферменты, участвующие в синтезе АТФ. Внутреннее содержание митохондрий – матрикс – содержит одну кольцевую молекулу ДНК, РНК, рибосомы, белки, фосфолипиды. |

Синтез молекул АТФ – универсального источника энергии для всех биохимических процессов клетки. Синтез стероидных гормонов. |

|

Пластиды – органеллы, характерные только для растительных клеток и

встречающиеся во всех живых клетках зеленых растений. Все типы пластид

образуются из своих предшественников – пропластид. |

Двумембранные органеллы, обычно овальной формы, в которых помимо фотосинтеза протекают многие промежуточные стадии обмена веществ (синтез пуринов и пиримидов, большинства аминокислот, всех жирных кислот и т.д.) | Различают три вида пластид (хлоропласты, хромопласты, лейкопласты), для каждого из которых характерна своя функция. |

| Хлоропласты. | Наружная мембрана – гладкая, внутренняя образует впячивания или мешочки – тиллакоиды. Тиллакоиды собраны в стопки (напоминают стопки монет) – по 50 штук. Такие стопки называются граны. В мембранах тиллакоидов находится хлорофилл. Внутреннее содержимое – строма – содержит 1 кольцевую молекулу ДНК, РНК, белки. | В хлоропластах осуществляется фотосинтез. Кроме того, пигмент хлорофилл окрашивает листья, молодые стебли, незрелые плоды в зеленый цвет. |

| Хромопласты – нефотосинтезирующие пластиды, встречаются в цитоплазме клеток цветков, стеблей, плодов, листьев, придавая им соответствующую окраску. | Хромопласты имеют более простое строение (почти отсутствуют тиллакоиды). Содержат разные пигменты – каротиноиды – красные, желтые, оранжевые, коричневые. | Запас питательных веществ. |

| Лейкопласты – бесцветные пластиды, располагаются в неокрашенных частях растений (корни, клубни, корневища и т.д.). | Лейкопласты также более просто организованы, лишены пигментов, либо пигменты в них находятся в неактивной форме. | В лейкопластах одних клеток запасаются зерна крахмала – это аминопласты (клубни картофеля). В лейкопластах других – жиры – липидопласты (орехи, подсолнечник), или белки – протеинопласты (в некоторых семенах). |

| II. Органоиды, не имеющие мембранного строения | ||

| Рибосомы встречаются во всех типах клеток (включая и прокариотические). Могут свободно лежать в цитоплазме или соединяться с мембранами ЭПС. Есть в митохондриях, пластидах. | Небольшие сферические тельца, образованные двумя неравными субъединицами – большой и малой, которые состоят из 3-4 молекул рибосомальной РНК и более 50 молекул белков. В рибосомах всегда есть и ионы магния, поддерживающие их структуру. | Синтез полипептидных цепочек (второй этап синтеза белка – трансляция). |

| Клеточный центр, или центросома. Встречается почти во всех клетках животных (кроме некоторых видов простейших) и некоторых растений. Отсутствует у цветковых и низших грибов. | Состоит из двух центриолей, расположенных перпендикулярно друг

другу.

Центриоль – небольшая цилиндрическая органелла, стенку которой

образует 9 групп (триплетов) из трех слившихся микротрубочек. Содержат моль ДНК, способны к самоудвоению. |

Клеточный центр принимает участие в образовании веретена деления (ахроматинового веретена). Центриоли образуют базальные тельца ресничек, жгутиков. |

| Микротрубочки и микрофиламенты. | Сложная система нитей, пронизывающая всю цитоплазму. Нити формируются из молекул различных сократительных белков (миозин, тубулин и др.). | Вместе с некоторыми другими элементами формируют цитоскелет клетки. Обеспечивают внутриклеточное движение органелл, а также движение клеток, сокращение мышечных волокон, формируют нити митотического веретена. |

Помимо органелл общего назначения некоторые эукариотические клетки содержат еще

специализированные органеллы, характерные только для определенных типов клеток.

К таким органоидам специального назначения относятся реснички и жгутики,

выполняющие функцию движения (например, у простейших – инфузорий, эвглены или у

мужских половых клеток), а также микроворсинки, сократительные вакуоли и

некоторые другие органоиды.

Рецепторы или фоторецепторы и прочие мелкие, молекулярного уровня, структуры, органоидами не называют. Граница между молекулами и органоидами очень нечеткая. Так, рибосомы, которые обычно однозначно относят к органоидам, можно считать и сложным молекулярным комплексом. Все чаще к органоидам причисляют и другие подобные комплексы сравнимых размеров и уровня сложности — протеасомы, сплайсосомы и др. В то же время сравнимые по размерам элементы цитоскелета (микротрубочки, толстые филаменты поперечнополосатых мышц и т. п.) обычно к органоидам не относят. Степень постоянства клеточной структуры — тоже ненадежный критерий ее отнесения к органоидам. Так, веретено деления, которое хотя и не постоянно, но закономерно присутствует во всех эукариотических клетках, обычно к органоидам не относят, а везикулы, которые постоянно появляются и исчезают в процессе обмена веществ — относят. Во многом набор органоидов, перечисляемый в учебных руководствах, определяется традицией.

biofile.ru

Транспорт веществ

3

Транспорт веществ:

Перенос веществ через биол. мембраны сопряжен с такими важнейшими биологическими явлениями, как внутриклеточный гомеостаз ионов, биоэлектрические потенциалы, возбуждение и проведение нервного импульса, запасание и трансформация энергии.

Различают несколько видов транспорта:

1. Юнипорт – это транспорт вещества через мембрану независимо от наличия и переноса других соединений.

2. Контранспорт – это перенос одного вещества сопряженного с транспортом другого: симпорт и антипорт

а) причем однонаправленный перенос называется симпортом – всасывание аминокислот через мембрану тонкого кишечника,

б) противоположно направленный — антипортом (натрий – калиевый насос).

Транспорт веществ может быть — пассивный и активный транспорт (перенос)

Пассивный транспорт не связан с затратами энергии, он осуществляется путем диффузии (направленного движения) по концентрационным (из maс в сторону min), электрическим или гидростатическим градиентам. Вода перемещается по градиенту водного потенциала. Осмос — это перемещение воды через полупроницаемую мембрану.

Активный транспорт осуществляется против градиентов (из min в сторону maс), связан с затратой энергии (преимущественно энергии гидролиза АТФ) и сопряжен с работой специализированных мембранных белков переносчиков (АТФ — синтетазы).

Пассивный перенос может осуществляться:

а. Путем простой диффузии через липидный бислои мембраны, а также через специализированные образования — каналы. Путем диффузии через мембрану проникают в клетку:

незаряженные молекулы, хорошо растворимые в липидах, в т.ч. многие яды и лекарственные средства,

газы — кислород и углекислый газ.

ионы – они поступают через пронизывающие каналы мембраны, представляющие собой липопротеиновые структуры, Они служат для переноса определенных ионов (например, катионов – Na, K, Ca, анионов Cl, P,) и могут находиться в открытом или закрытом состоянии. Проводимость канала зависит от мембранного потенциала, что играет важную роль в механизме генерации и проведения нервного импульса.

б. Облегчённой диффузии. В ряде случаев перенос вещества совпадает с направлением градиента, но существенно превосходит по скорости простую диффузию. Этот процесс называют облегченной диффузией; он происходит с участием белков-переносчиков. Процесс облегченной диффузии не нуждается в энергии. Этим способом транспортируются сахара, аминокислоты, азотистые основания. Такой процесс происходит, например, при всасывании сахаров из просвета кишечника клетками эпителия.

в. Осмоса – перемещения растворителя через мембрану

Активный транспорт

Перенос молекул и ионов против электрохимического градиента (активный транспорт) связан со значительными затратами энергии. Часто градиенты достигают больших величин, например, концентрационный градиент водородных ионов на плазматической мембране клеток слизистой оболочки желудка составляет 106, градиент концентрации ионов кальция на мембране саркоплазматического ретикулума — 104, при этом потоки ионов против градиента значительны. В результате затраты энергии на транспортные процессы достигают, например, у человека, более 1/3 всей энергии метаболизма.

В плазматических мембранах клеток различных органов обнаружены системы активного транспорта ионов например:

натрия и калия — натриевый насос. Эта система перекачивает натрий из клетки и калий в клетку (антипорт) против их электрохимических градиентов. Перенос ионов осуществляется основным компонентом натриевого насоса — Na+, К+-зависимой АТФ-азой за счет гидролиза АТФ. На каждую гидролизующуюся молекулу АТФ транспортируется три иона натрия и два иона калия.

Существуют два типа Са2+-АТФ-аз. Одна из них обеспечивает выброс ионов кальция из клетки в межклеточную среду, другая — аккумуляцию кальция из клеточного содержимого во внутриклеточное депо. Обе системы способны создавать значительный градиент иона кальция.

К+, Н+-АТФ-аза обнаружена в слизистой оболочке желудка и кишечника. Она способна транспортировать Н+ через мембрану везикул слизистой оболочки при гидролизе АТФ.

В микросомах слизистой оболочки желудка лягушки найдена аниончувствительная АТФ-аза, способная при гидролизе АТФ осуществлять антипорт бикарбоната и хлорида.

Протонный насос в митохондриях и пластидах

секреция HCI в желудке,

поглощение ионов клетками корней растений

Нарушение транспортных функций мембран, в частности увеличение проницаемости мембран, — общеизвестный универсальный признак повреждения клетки. Нарушением транспортных функций (например, у человека) обусловлено более 20 так называемых транспортных болезней, среди которых:

почечная гликозурия,

цистинурия,

нарушение всасывания глюкозы, галактозы и витамина В12,

наследственный сфероцитоз (гемолитическая анемия, эритроциты имеют форму шара, при этом уменьшается поверхность мембраны, падает содержание липидов, увеличивается проницаемость мембраны для натрия. Сфероциты удаляются из кровяного русла быстрее, чем нормальные эритроциты).

В особую группу активного транспорта выделяют перенос веществ (крупных частиц) путем — и эндо- и экзоцитоза.

Эндоцитоз (от греч. эндо — внутри) поступление веществ в клетку, включает фагоцитоз и пиноцитоз.

Фагоцитоз (от греч. Phagos — пожирающий) – процесс захватывания твёрдых частиц, инородных живых объектов(бактерий, фрагменты клеток) одноклеточными организмами или клетками многоклеточных, последние называются фагоцитами, или клетками-пожирателями. Фагоцитоз открыт И. И. Мечниковым. Обычно при фагоцитозе клетка образует выпячивания, цитоплазмы — псевдоподии, которые обтекают захватываемые частицы.

Но о6разование псевдоподий не обязательно.

Фагоцитоз играет важную роль в питании одноклеточных и низших многоклеточных животных, которым свойственно внутриклеточное пищеварение, а также характерен для клеток, играющих важную роль в явлениях иммунитета и метаморфоза. Такая форма поглощения свойственна клеткам соединительной ткани – фагоцитам, выполняющим защитную функцию, активно фагоцитируют клетки плаценты, клетки выстилающие полость тела, пигментный эпителий глаз.

В процессе фагоцитоза можно выделить четыре последовательные фазы. В первой (факультативной) фазе фагоцит сближается с объектом поглощения. Здесь существенное значение имеет положительная реакция фагоцита на химическое раздражение хемотаксис. Во второй фазе наблюдается адсорбция поглощаемой частицы на поверхности фагоцита. В третьей фазе плазматическая мембрана в виде мешочка обволакивает частицу, края мешочка смыкаются и отрываются от остальной мембраны, а образовавшаяся вакуоль оказывается внутри клетки. В четвертой фазе заглоченные объекты разрушаются и перевариваются внутри фагоцита. Разумеется, эти стадии не отграничены, а незаметно переходят одна в другую.

Клетки могут аналогичным способом поглощать также жидкости и крупномолекулярные соединения. Это явление получило название п и н о ц и т о з а (греч. рупо — пить и суtоз — клетка). Пиноцитоз сопровождается энергичным движением цитоплазмы в поверхностном слое, приводящим к образованию впячивания клеточной мембраны, идущей от поверхности в виде канальца внутрь клетки. На конце канальца образуются вакуоли, которые отрываются и переходят в цитоплазму. Пиноцитоз наиболее активен в клетках с интенсивным обменом веществ, в частности в клетках лимфатической системы, злокачественных опухолей.

Путем пиноцитоза в клетки проникают высокомолекулярные соединения: питательные вещества из кровяного русла, гормоны, ферменты и другие вещества, в том числе лекарственные. Электронно-микроскопические исследования показали, что путем пиноцитоза происходит всасывание жира эпителиальными клетками кишечника, фагоцитируют клетки почечных канальцев и растущие ооциты.

Инородные тела, попавшие в клетку путем фагоцитоза или пиноцитоза, подвергаются воздействию лизирующих ферментов внутри пищеварительных вакуолей либо непосредственно в цитоплазме. Внутриклеточными резервуарами этих ферментов являются лизосомы.

Функции эндоцитоза

Осуществляются, питание (яйцеклетки поглощают таким способом желточные белки: фагосомами являются пищеварительные вакуоли простейших)

Защитные и иммунные реакции (лейкоциты поглощают чужеродные частицы и иммуноглобулины)

Транспорт (почечные канальцы всасывают белки из первичной мочи).

Избирательный эндоцитоз определенных веществ (желточных белков, иммуноглобулинов и т. п.) происходит при контакте этих веществ с субстрат-специфическими рецепторными участками на плазматической мембране.

Материалы, попадающие в клетку путем эндоцитоза, расщепляются («перевариваются»), накапливаются (например, желточные белки) или снова выводятся с противоположной стороны клетки путем экзоцитоза («цитопемпсис»).

Экзоцитоз (от греч. экзо – вне, снаружи)— процесс, противоположный эндоцитозу: например, из эндоплазматического ретикулума, аппарата Гольджи, различные эндоцитозные пузырьки, лизосомы сливаются с плазматической мембраной, освобождая своё содержимоё наружу.

studfiles.net

транспорт веществ в клетке, биология

Liay

Liay23 дек. 2015 г., 0:09:36 (2 года назад)

Вещества циркулируют в клетке, будучи упакованными в мембраны («передвижение содержимого клетки в контейнерах»). Сортировка веществ и их передвижение связаны с наличием в мембранах комплекса Гольджи специальных белков-рецепторов. Транспорт через мембраны, в том числе и через плазматическую мембрану (цитолемму), является одной из важнейших функций живых клеток. Различают два типа транспорта: пассивный и активный. Пассивный транспорт не требует затрат энергии, активный транспорт энергозависимый. Пассивный транспорт незаряженных молекул осуществляется по градиенту концентрации путем диффузии. Транспорт заряженных веществ зависит от разности потенциалов на поверхности цитолеммы. Как правило, внутренняя цитоплазматическая поверхность мембраны несет отрицательный заряд, что облегчает проникновение в клетку положительно заряженных ионов. Переход ионов или молекул из зоны, где эти вещества находятся в более высокой концентрации, в зону с более низкой концентрацией получил название диффузии. Специфические транспортные белки, встроенные в мембрану, переносят через нее небольшие молекулы. Каждый транспортный белок осуществляет транспорт одного класса молекул или только одного соединения. Трансмембранные белки либо являются переносчиками, либо образуют «каналы». Диффузия может быть нейтральной, когда незаряженные вещества проходят между липидными молекулами или через белки цитолеммы, формирующие каналы. «Облегченная» диффузия происходит при участии специфических белков-переносчиков, связывающих вещество и переносящих его через мембрану. «Облегченная» диффузия протекает быстрее, чем нейтральная. Активный транспорт осуществляют белки-переносчики. При этом расходуется энергия, возникающая вследствие гидролиза АТФ, а также разных потенциалов (зарядов) на различных поверхностях мембраны. Активный транспорт происходит против градиента концентрации. На цитолемме с помощью натриево-калиевого насоса поддерживается мембранный потенциал. Этот насос, накачивающий ионы К+ в клетку против градиентов концентрации, а ионы Na+ — во внеклеточное пространство, является ферментом АТФазой. Благодаря АТФазе ионы Na+ переносятся через мембрану и выводятся во внеклеточную среду, а ионы К+ переносятся внутрь клетки. АТФаза осуществляет также активный транспорт аминокислот и сахаров.

biologia.neznaka.ru

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 города Воронежа

Органоиды клетки и их функции

Все органоиды клеток делятся на две группы: мембранные и немембранные.

Большинство внутриклеточных структур принадлежит к мембранным органоидам, у которых содержимое отделено от цитоплазмы биологическими мембранами. К ним относятся эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, пластиды. Митохондрии и пластиды являются двухмембранными органоидами. Немембранными органоидами, которые образованы без участия мембран, являются рибосомы, микротрубочки, клеточный центр. Все названные органоиды имеются в клетках эукариот. В клетках прокариот содержатся лишь рибосомы.

Каждый органоид осуществляет определённые функции, жизненно необходимые для клетки.

Одномембранные органоиды

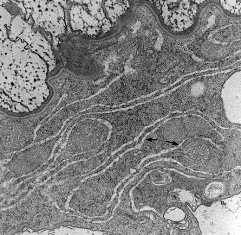

Эндоплазматическая сеть, или ЭПС (греч. эндон — внутри и плазма — образование) — одномембранный органоид – это сложная система в виде трубочек, мешочков, плоских цистерн разных размеров. Они объединены в единую замкнутую полость и отграничены от содержимого цитоплазмы биологической мембраной, образующей многочисленные складки и изгибы. Из плоских цистерн в клетках растений образуются вакуоли.

Эндоплазматическая сеть, или ЭПС (греч. эндон — внутри и плазма — образование) — одномембранный органоид – это сложная система в виде трубочек, мешочков, плоских цистерн разных размеров. Они объединены в единую замкнутую полость и отграничены от содержимого цитоплазмы биологической мембраной, образующей многочисленные складки и изгибы. Из плоских цистерн в клетках растений образуются вакуоли.

Эндоплазматическая сеть разделяет цитоплазму на отдельные отсеки, в которых одновременно могут проходить различные химические процессы, не мешая друг другу. Различают шероховатую и гладкую эндоплазматическую сеть. «Шероховатость» вызвана многочисленными рибосомами, усеивающими поверхность мембран, где происходит процесс синтеза белков в клетке. Гладкая эндоплазматическая сеть синтезирует различные липиды и углеводы. Эндоплазматическая сеть не только синтезирует и накапливает в своих цистернах различные вещества, но и участвует в их внутриклеточной транспортировке.

Особенности строения:

- Сеть полостей, канальцев, трубочек построенных из мембран.

- 2 типа – гладкая и шероховатая.

- На мембранах шероховатой ЭПС расположены рибосомы.

Выполняемые функции:

- Осуществляет синтез органических веществ и их транспорт по клетке.

- На мембранах гладкой ЭПС синтезируются углеводы и липиды.

- На мембранах шероховатой ЭПС синтезируются белки.

Комплекс Гольджи (аппарат Гольджи) — одномембранный органоид клетки. Состоит из цистерн, трубчатых структур, вакуолей и транспортных пузырьков. В клетке может быть один комплекс или несколько. Его основная функция – накопление и «упаковка» химических соединений, синтезируемых в клетке. Комплекс Гольджи взаимодействует с эндоплазматической сетью, получая от нее новообразованные белки и другие выделяемые клеткой вещества. В структурах комплекса Гольджи эти вещества накапливаются, сортируются и могут долгое время храниться в цитоплазме как запас, пока клетка их не востребует.

Особенности строения:

- Замкнутые мембранные полости, трубочки и пузырьки.

- Связаны с эндоплазматической сетью.

Выполняемые функции:

- Осуществляет накопление и транспорт органических веществ синтезированных в клетке.

- Вещества накапливаются в полостях и подвергаются химической модификации.

- Гормоны и ферменты, способные разрушать органические вещества упаковываются в мембранные пузырьки.

- Участвует в образовании лизосом.

Лизосома (от греч. lysis – «растворение» и soma – «тело») – округлый одноцветный органоид. Лизосомы наполнены специальными пищеварительными ферментами. Основная функция лизосом – внутриклеточное пищеварение. Продукты переваривания поступают в цитоплазму клетки.

Особенности строения:

- Замкнутые одномембранные тельца овальной формы.

- Содержат ферменты.

Выполняемые функции:

- Участвуют в расщеплении органических веществ поступающих в клетку в результате фагоцитоза и пиноцитоза, образуют пищеварительные вакуоли.

- Способствуют разрушению отмерших органоидов клетки.

- Уничтожают отмирающие клетки, и даже органы (утрата хвоста у головастика).

Вакуоли — полости в цитоплазме растительных клеток, ограниченные мембраной и заполненные жидкостью — клеточным соком, состав которого отличается от окружающей цитоплазмы. Вакуоль окружена полупроницаемой мембраной — тонопластом.

Вакуоли — полости в цитоплазме растительных клеток, ограниченные мембраной и заполненные жидкостью — клеточным соком, состав которого отличается от окружающей цитоплазмы. Вакуоль окружена полупроницаемой мембраной — тонопластом.

Одна из важных функций растительных вакуолей — накопление запасных питательных веществ и регуляция водно-солевого обмена, поддержание тургора клетки, т. е. вакуоль контролирует поступление воды в клетку и из клетки.

Во многих зрелых клетках растений они составляют более половины объёма клетки.

Особенности строения:

- Отделяются от цитоплазмы мембраной.

- Содержат клеточный сок.

- Могут содержать красящие вещества (пигменты).

- Как правило, у молодых клеток несколько мелких вакуолей, у старых клеток – одна крупная вакуоль.

Выполняемые функции:

- Поддержание тургора в клетке.

- Резервуар воды.

- В них могут накапливаться питательные вещества и ненужные клетке продукты жизнедеятельности.

Клеточный сок — водянистая жидкость, заполняющая вакуоли, которая содержит органические и неорганические соли, глюкозу, аминокислоты, белки, конечные и токсичные продукты обмена веществ, а также пигменты и катионы калия. Состав клеточного сока специфичен для каждого вида, зависит от условий произрастания и возраста растения.

Основная функция клеточного сока — обеспечение осмоса и тургора клеток (т. е. поддержание упругости тканей и органов).

biolicey2vrn.ru

Транспорт веществ в организме | Биология

Способы транспорта веществ у организмов

Организму для поддержания своей жизнедеятельности постоянно нужны приток питательных веществ, удаление образовавшихся отходов, а также кислород для дыхания. У одноклеточных организмов доставка и удаление веществ (их транспорт) осуществляется главным образом в результате движения цитоплазмы. У многоклеточных для выполнения этой функции в процессе эволюции сформировалась специализированная жидкостная система транспорта веществ — сосудистая система. По сосудам вещества перемещаются с жидкостями: кровью, тканевой жидкостью, лимфой — у животных и растительным соком — у растений.

Транспорт веществ — это процесс переноса необходимых веществ по организму к клеткам и внутрь клеток, а также удаление отработанных веществ.

Следует заметить, что у многих мелких беспозвоночных животных (например, у медуз, гидры, коралловых полипов, губок, коловраток и плоских червей) сосудистой системы нет. Строение их тела достаточно простое, и транспорт веществ внутри организма обеспечивается диффузией и теми потоками тканевых жидкостей, которые возникают при движении тела. У более сложных организмов транспорт веществ осуществляет главным образом кровеносная система.

Компоненты транспортной системы у животных

Основными структурными компонентами транспорта являются: кровеносная система, ее крупные и мелкие сосуды (артерии, вены, капилляры), мускульный насос — сердце, лимфатическая система и «жидкая ткань» — кровь, лимфа и тканевая жидкость.

Сердце обеспечивает ток крови к жабрам или легким и к различным тканям.

Сосуды, несущие кровь от сердца к тканям тела, — артерии, а возвращающие кровь в сердце — вены; мелкие сосуды, соединяющие артерии и вены, — капилляры; сосуды, способствующие оттоку жидкости от тканей, — лимфатические сосуды. Артерии имеют более толстые стенки, у них больше, чем у вен, мышечных волокон и эластичных волокон соединительной ткани.

Капилляры — мельчайшие сосуды, имеющие диаметр (около 7 мкм у человека), достаточный лишь для прохождения одного эритроцита. Они могут сжиматься и пропускать очень малый ток крови, могут и вовсе закрываться. Капилляры располагаются между клетками большинства тканей тела. В тканях капилляры соединяют артериальные и венозные сосуды (через артериолы и венулы). Из капилляров кровь возвращается в сердце через вены.

Участок капиллярной сети в плавательной перепонке лапы лягушки: 1 — капилляр; 2 — артериола; 3 — венула; 4 — соединение между артериолами и венулами (анастомоз)

Участок капиллярной сети в плавательной перепонке лапы лягушки: 1 — капилляр; 2 — артериола; 3 — венула; 4 — соединение между артериолами и венулами (анастомоз)

По сети капилляров — самых мелких сосудов — через их стенки осуществляется обмен с тканевой жидкостью, омывающей клетки организма. Мелкие молекулы и ионы свободно проходят сквозь стенки капилляров, поэтому здесь идет активная диффузия — из крови переходят наружу кислород и питательные вещества, а из тканей поступают двуокись углерода и конечные продукты обмена.

Капилляры — важнейшая часть сердечно-сосудистой системы, так как именно они обеспечивают обмен газами и питательными веществами между кровью и тканями. Остальные сосуды выполняют лишь транспортную функцию.

Лимфатическая транспортная система

По лимфатическим сосудам, не сообщаясь с артериями, тканевая жидкость может возвращаться в кровяное русло. Помимо сосудов, в лимфатической системе имеются узлы, встречающиеся в разных частях тела, но всегда расположенные по ходу лимфатических сосудов.

Сосудистая система — это транспортный путь, по которому питательные вещества доставляются во все части тела организма и удаляются продукты обмена. А непосредственную доставку и удаление веществ осуществляют тканевая жидкость, кровь и лимфа (у животных), растворы минеральных и органических веществ (у высших растений).

Тканевая жидкость содержится в межклетниках и околоклеточных пространствах тканей и органов позвоночных. Вместе с кровью и лимфой она составляет внутреннюю среду организма. Из тканевой жидкости клетки получают питательные вещества и в нее отдают продукты обмена. Объем этой жидкости в организме достаточно велик, например, у человека он составляет в среднем 26,5 % общей массы тела. Оттекая от органов в лимфатические сосуды, тканевая жидкость превращается в лимфу.

Кровь — циркулирующая в кровеносной системе всех позвоночных и многих беспозвоночных животных «жидкая ткань» внутренней среды, являющаяся одной из форм соединительной ткани. Она состоит из клеток и частиц мезенхимного происхождения (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) — форменных элементов, погруженных в жидкое межклеточное вещество — плазму.

Постоянный перенос кислорода и углекислого газа — одна из важнейших функций крови.

Красный цвет крови придает белок — пигмент гемоглобин, содержащийся в эритроцитах (у позвоночных животных) или в гемолимфе (у большинства беспозвоночных). Гемоглобин содержит четыре атома железа, каждый из которых способен связывать молекулу кислорода. Кроме того, гемоглобин связывает значительное количество двуокиси углерода и переносит ее в легкие, откуда она удаляется с выдыхаемым воздухом.

У позвоночных животных и у человека циркулирующая кровь нигде не соприкасается с тканевой жидкостью и клетками, удаленными от сосудов, хотя плазма может свободно проникать через стенки сосуда. Такая кровеносная система называется замкнутой. У некоторых беспозвоночных животных (членистоногих, многих моллюсков и асцидий) кровеносная система является незамкнутой: у них из артерий кровь поступает в ткани и смешивается с тканевой жидкостью, а затем попадает в вены и сердце.

У некоторых организмов с незамкнутой кровеносной системой функцию крови выполняет гемолимфа, которая осуществляет транспорт O2, CO2, питательных веществ и продуктов выделения. Гемолимфа — обычно бесцветная или зеленоватая жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях тела. В гемолимфе содержатся различные клеточные элементы, а также дыхательные пигменты — гемоцианины и гемоглобины. Эти пигменты находятся в растворенном состоянии. Гемоцианин, как и гемоглобин, также осуществляет транспорт кислорода благодаря присутствию в своей в своей молекуле атома меди, но имеет более низкую кислородную емкость, чем гемоглобин.

Плазма — жидкая часть крови, содержащая растворенные минеральные и органические вещества — аминокислоты, белки, жиры, углеводы (глюкозу). По солевому составу она практически идентична тканевой жидкости. Специфические белки плазмы — это альбумины, глобулины и фибриноген. Основная функция альбуминов — удержание воды в плазме за счет осмоса. Глобулины определяют иммунные свойства организма, связывая чужеродные для него вещества. Фибриноген является важным фактором свертывания крови — защитной реакцией, предохраняющей организм от кровопотерь. Помимо фибриногена в этом процессе принимают участие и некоторые белки-глобулины.

Лимфа — бесцветная непрозрачная жидкость с увеличенным содержанием эмульгированного жира. По щелочной реакции (pH 7,4-9) и по составу солей лимфа очень близка к крови, но в ней меньше белков и свертывается она заметно медленнее крови. Основные функции лимфы — трофическая (перенос питательных веществ, преимущественно жиров) и защитная (в лимфу легко проникают яды и бактериальные токсины, нейтрализующиеся затем в лимфатических узлах).

Движение крови, происходящее благодаря координированной работе органов кровообращения — сердца и кровеносных сосудов, определяет ее транспортную функцию, обеспечивающую обмен веществами между организмом и внешней средой.

blgy.ru

Особенности строения:

Особенности строения: