Определение сели – это поток воды, грязи и камней, слитых в одну массу. Определение сели, природное явление сель

Сели — это… Что такое Сели?

СЕЛИ — сили (от араб. сайль бурный поток), муры, грязевые или грязекаменные (до 75% от общей массы стока) потоки, внезапно возникающие в руслах горных рек в результате резкого паводка, вызываемого интенсивными ливнями или интенсивным снеготаянием в… … Экологический словарь

сели́ть(ся) — селить(ся), селю(сь), селишь(ся), селят(ся) … Русское словесное ударение

СЕЛИ — (Seley) Ганс (1907 82), канадский физик, родившийся в Австрии. Известен новаторскими исследованиями влияния стресса на физиологию человека и животного. Обрисовал «общий синдром адаптации» ряд стадий, которые тело проходит при воздействии стресса … Научно-технический энциклопедический словарь

сели́н — (бот.) … Русское словесное ударение

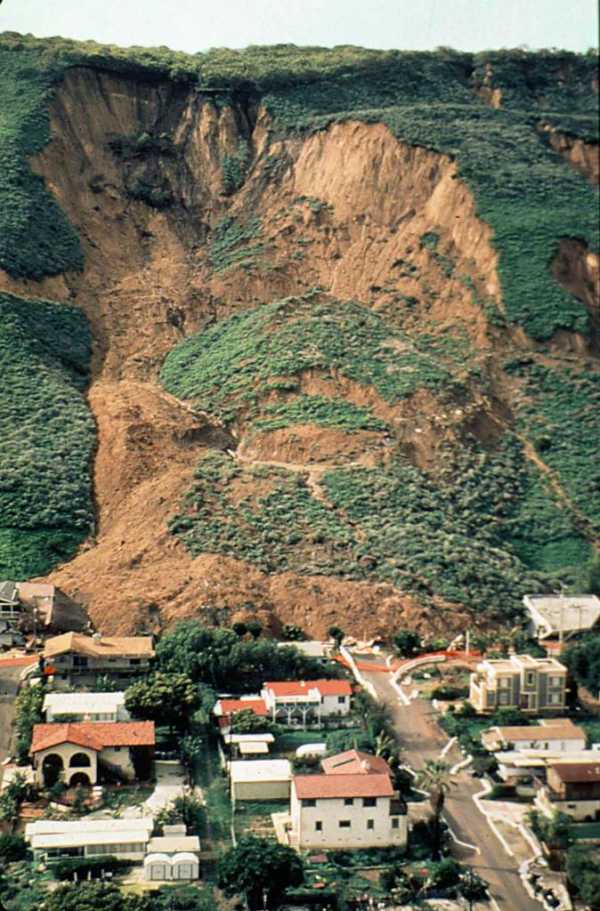

Сели — Разрушения от селевого потока Сель (в гидрологии) поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50 60 % объема потока), внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванный,… … Википедия

СЕЛИ — 53. СЕЛИ кратковременные (в среднем 1 3 часа) разрушительные потоки, перегруженные грязекаменным материалом и возникающие при выпадении обильных дождей или интенсивном таянии снега в предгорных и горных районах, бассейнах рек и логов с большими… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Сели — (Никола Жозеф Sélis, 1737 1802) французский писатель, проф. латинской поэзии в Collège de France. Его произведения: Inoculation du bon sens (1761), ìpitre а Gresset (1762), ìpitre sur les pédants de socitéé (1771), ìpitre en vers sur différents… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

сели́ть — лю, лишь; несов., перех. (сов. поселить). Помещать на жительство, предоставлять место для жилья. Людей охотнее всего селят по долинам рек и около дорог. Чехов, Остров Сахалин. Вот наймем новых забойщиков, а селить из за вас негде: все бараки… … Малый академический словарь

сели́ще — и селище, а, ср. 1. устар. Место поселения. Они шли, примечая все на пути: птиц, следы зверей, белок на вершинах елей, заросшие лесом остатки селищ. С. Бородин, Дмитрий Донской. 2. (селище). археол. Место, сохранившее следы древнего… … Малый академический словарь

СЕЛИ́Н — (Céline) (псевдоним; наст. фам. Детуш, Destouches) Луи Фердинанд (18941961), франц. писатель. Страх совр. сумеречного существования в ром. Путешествие на край ночи (1932), Смерть в кредит (1936) в форме потока сознания , подчёркнуто… … Биографический словарь

dic.academic.ru

Сель — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Сель (от араб. سيل — «бурный поток»

Сель — нечто среднее между жидкой и твёрдой массой. Это явление кратковременное (обычно оно длится 1—3 ч), характерное для малых водотоков длиной до 25—30 км и с площадью водосбора до 50—100 км².

Характеристики

Скорость движения селевых потоков — в среднем 2—4 м/с, иногда 4—6 м/с, что обуславливает их большое разрушительное действие. На своем пути потоки прокладывают глубокие русла, которые в обычное время бывают сухими или содержат небольшие ручьи. Материал селей откладывается на предгорных равнинах.

Сели характеризуются продвижением его лобовой части в форме вала из воды и наносов или чаще наличием ряда последовательно смещающихся валов. Прохождение селя сопровождается значительными переформированиями русла.

Причины возникновения

Сель возникает в результате интенсивных и продолжительных ливней, бурного таяния ледников или сезонного снегового покрова, а также вследствие обрушения в русло больших количеств рыхлообломочного материала (при уклонах местности не менее 0,08—0,10). Решающим фактором возникновения может послужить вырубка лесов в горной местности — корни деревьев держат верхнюю часть почвы, что предотвращает возникновение селевого потока.

Иногда сели возникают в бассейнах небольших горных рек и сухих логов со значительными (не менее 0,10) уклонами тальвега и при наличии больших скоплений продуктов выветривания.

По механизму зарождения различают эрозийные, прорывные и обвально-оползневые сели.

Места возникновения

Потенциальный селевой очаг — участок селевого русла или селевого бассейна, имеющий значительное количество рыхлообломочного грунта или условий для его накопления, где при определенных условиях обводнения зарождаются сели. Селевые очаги делятся на селевые врезы, рытвины и очаги рассредоточенного селеобразования.

- Селевой рытвиной называют линейное морфологическое образование, прорезающее скальные, задернованные или залесенные склоны, сложенные обычно незначительной по толщине корой выветривания. Селевые рытвины отличаются небольшой протяженностью (редко превышают 500…600 м) и глубиной (редко более 10 м). Угол дна рытвин обычно более 15°.

- Селевой врез представляет собой мощное морфологическое образование, выработанное в толще древних моренных отложений и чаще всего приуроченное к резким перегибам склона. Кроме древне-моренных образований селевые врезы могут формироваться на аккумулятивном, вулканогенном, оползневом, обвальном рельефе. Селевые врезы по своим размерам значительно превосходят селевые рытвины, а их продольные профили более плавные, чем у селевых рытвин. Максимальные глубины селевых врезов достигают 100 м и более; площади водосборов селевых врезов могут достигать более 60км². Объем грунта, выносимый из селевого вреза за один сель, может достигать 6 млн м³.

- Под очагом рассредоточенного селеобразования понимают участок крутых (35…55°) обнажений, сильно разрушенных горных пород, имеющих густую и разветвленную сеть борозд, в которых интенсивно накапливаются продукты выветривания горных пород и происходит формирование микроселей, объединяющихся затем в едином селевом русле. Они приурочены, как правило, к активным тектоническим разломам, а их появление обусловлено крупными землетрясениями. Площади селевых очагов достигают 0,7 км² и редко больше.

Классификация

Сейсмосели

В результате землетрясений отколовшиеся фрагменты ледников или горных пород могут преградить путь рекам, образовывая очень неустойчивые запрудные плотины. При прорыве такой плотины вода из неё сбрасывается не постепенно, а моментально, что способствует накоплению потоком немыслимой кинетической энергии.

Лахары

Лахары — селевые потоки вулканического происхождения. В результате излияния лавы, выпадения горячего пепла или схода пирокластических потоков происходит быстрое таяние снежного покрова и ледников на склонах вулкана, а образовавшаяся вода смешивается с пеплом и горными породами[2]

Связные

К связным относят грязе-каменные потоки, в которых вода практически не отделяется от твёрдой части. Они обладают большим объёмным весом (до 1,5—2,0 т/м³) и большой разрушительной силой. К несвязным относят водокаменные потоки. Вода переносит обломочный материал и по мере уменьшения скорости откладывает его в русле или в области конуса выноса на предгорной равнине. Объёмный вес водокаменных селей.

В селевом бассейне выделяют следующие зоны:

- Зона зарождения (питания),

- Зона транзита,

- Зона аккумуляции.

По степени насыщенности наносами и их фракционному составу

- Грязевые сели — смесь воды с мелкозёмом при небольшой концентрации камней, объёмный вес у=1,5—2 т/м³

- Грязекаменные сели — смесь воды, гальки, гравия, небольших камней, у=2,1—2,5 т/м³

- Водокаменные (наносоводные) сели — смесь воды с преимущественно крупными камнями, у=1,1—1,5 т/м³

Борьба с селями

Сели могут производить огромные разрушения. Борьба с селями ведётся преимущественно путём закрепления почвенного и растительного покрова, строительства специальных гидротехнических сооружений.

Для борьбы с селями проводят профилактические меры и строительство инженерных сооружений.

Применение тех или иных способов борьбы определяют зонами селевого бассейна. Профилактические меры принимают для предупреждения появления селя или ослабления его действия ещё в самом начале процесса. Наиболее радикальным средством является лесонасаждение на селеопасных горных склонах. Лес регулирует сток, уменьшает массу воды, рассекает потоки на отдельные ослабленные струи. В зоне водосбора нельзя вырубать лес и нарушать дёрновый покров. Здесь же целесообразно повышать устойчивость склонов террасированием, перехватывать и отводить воду нагорными канавами, земляными валами.

В руслах селей наибольший эффект дают запруды. Эти сооружения из камня и бетона, установленные поперек русла, задерживают сель и отбирают у него часть твёрдого материала. Полузапруды отжимают поток к берегу, который менее подвержен разрыву. Селеулавливатели применяют в виде котлованов и бассейнов, закладываемых на пути движения потоков; строят берегоукрепительные подпорные стенки, препятствующие размыву берегов русла и защищающие здания от ударной силы селя. Эффективны направляющие дамбы и селехранилища. Дамбы направляют поток в нужном направлении и ослабляют его действие.

На участках населённых пунктов и отдельных сооружений, расположенных в зоне отложения пролювия, устраивают отводные каналы, направляющие дамбы, русло рек забирают в высокие каменные берега, ограничивающие растекание селевого потока. Для защиты дорожных сооружений наиболее рациональны селеспуски в виде железобетонных и каменных лотков, пропускающих сели над сооружениями или под ними.

Напишите отзыв о статье «Сель»

Примечания

- ↑ [www.vernoye-almaty.kz/nature/sel1.shtml Очерки истории Алматы | Lyakhov.KZ — Большая энциклопедия Казнета]. Проверено 19 марта 2013. [www.webcitation.org/6FHW5ap1J Архивировано из первоисточника 21 марта 2013].

- ↑ [ice.tsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=87 Черноморец С.С., Сейнова И.Б. Селевые потоки на вулканах. — Москва: Издательство УНЦ ДО, 2010. – 72 с. ISBN 978-5-88800-341-1]

См. также

Литература

Черноморец С.С. Селевые очаги до и после катастроф. — М.: Научный мир, 2005. — 184 с.

- Черноморец С.С., Сейнова И.Б. [ice.tsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=87 Селевые потоки на вулканах]. — Москва: Издательство УНЦ ДО, 2010. – 72 с. ISBN 978-5-88800-341-1

- Сейнова И. Б., Черноморец С. С., Тутубалина О. В., Баринов А. Ю., Соколов И.А. [www.izdatgeo.ru/pdf/krio/2010-2/29.pdf Условия формирования селевых потоков в районах активного вулканизма (на примере вулканов Ключевской и Шивелуч, Камчатка)]. Часть 1. Криосфера Земли, 2010, т. XIV, № 2, с. 29–45

- Сейнова И.Б., Черноморец С.С., Тутубалина О.В., Баринов А.Ю., Соколов И.А. [www.izdatgeo.ru/pdf/krio/2010-3/29.pdf Условия формирования селевых потоков в районах активного вулканизма (на примере вулканов Ключевской и Шивелуч, Камчатка)]. Часть 2. Криосфера Земли, 2010, т. XIV, № 3, с. 29–36

Ссылки

- [eco.rian.ru/ecoinfogr/20090624/175262384.html Образование селевых потоков]

Отрывок, характеризующий Сель

Все желания его исполнялись в это утро; давалось генеральное сражение, он участвовал в нем; мало того, он был ординарцем при храбрейшем генерале; мало того, он ехал с поручением к Кутузову, а может быть, и к самому государю. Утро было ясное, лошадь под ним была добрая. На душе его было радостно и счастливо. Получив приказание, он пустил лошадь и поскакал вдоль по линии. Сначала он ехал по линии Багратионовых войск, еще не вступавших в дело и стоявших неподвижно; потом он въехал в пространство, занимаемое кавалерией Уварова и здесь заметил уже передвижения и признаки приготовлений к делу; проехав кавалерию Уварова, он уже ясно услыхал звуки пушечной и орудийной стрельбы впереди себя. Стрельба всё усиливалась.В свежем, утреннем воздухе раздавались уже, не как прежде в неравные промежутки, по два, по три выстрела и потом один или два орудийных выстрела, а по скатам гор, впереди Працена, слышались перекаты ружейной пальбы, перебиваемой такими частыми выстрелами из орудий, что иногда несколько пушечных выстрелов уже не отделялись друг от друга, а сливались в один общий гул.

Видно было, как по скатам дымки ружей как будто бегали, догоняя друг друга, и как дымы орудий клубились, расплывались и сливались одни с другими. Видны были, по блеску штыков между дымом, двигавшиеся массы пехоты и узкие полосы артиллерии с зелеными ящиками.

Ростов на пригорке остановил на минуту лошадь, чтобы рассмотреть то, что делалось; но как он ни напрягал внимание, он ничего не мог ни понять, ни разобрать из того, что делалось: двигались там в дыму какие то люди, двигались и спереди и сзади какие то холсты войск; но зачем? кто? куда? нельзя было понять. Вид этот и звуки эти не только не возбуждали в нем какого нибудь унылого или робкого чувства, но, напротив, придавали ему энергии и решительности.

«Ну, еще, еще наддай!» – обращался он мысленно к этим звукам и опять пускался скакать по линии, всё дальше и дальше проникая в область войск, уже вступивших в дело.

«Уж как это там будет, не знаю, а всё будет хорошо!» думал Ростов.

Проехав какие то австрийские войска, Ростов заметил, что следующая за тем часть линии (это была гвардия) уже вступила в дело.

«Тем лучше! посмотрю вблизи», подумал он.

Он поехал почти по передней линии. Несколько всадников скакали по направлению к нему. Это были наши лейб уланы, которые расстроенными рядами возвращались из атаки. Ростов миновал их, заметил невольно одного из них в крови и поскакал дальше.

«Мне до этого дела нет!» подумал он. Не успел он проехать нескольких сот шагов после этого, как влево от него, наперерез ему, показалась на всем протяжении поля огромная масса кавалеристов на вороных лошадях, в белых блестящих мундирах, которые рысью шли прямо на него. Ростов пустил лошадь во весь скок, для того чтоб уехать с дороги от этих кавалеристов, и он бы уехал от них, ежели бы они шли всё тем же аллюром, но они всё прибавляли хода, так что некоторые лошади уже скакали. Ростову всё слышнее и слышнее становился их топот и бряцание их оружия и виднее становились их лошади, фигуры и даже лица. Это были наши кавалергарды, шедшие в атаку на французскую кавалерию, подвигавшуюся им навстречу.

Кавалергарды скакали, но еще удерживая лошадей. Ростов уже видел их лица и услышал команду: «марш, марш!» произнесенную офицером, выпустившим во весь мах свою кровную лошадь. Ростов, опасаясь быть раздавленным или завлеченным в атаку на французов, скакал вдоль фронта, что было мочи у его лошади, и всё таки не успел миновать их.

Крайний кавалергард, огромный ростом рябой мужчина, злобно нахмурился, увидав перед собой Ростова, с которым он неминуемо должен был столкнуться. Этот кавалергард непременно сбил бы с ног Ростова с его Бедуином (Ростов сам себе казался таким маленьким и слабеньким в сравнении с этими громадными людьми и лошадьми), ежели бы он не догадался взмахнуть нагайкой в глаза кавалергардовой лошади. Вороная, тяжелая, пятивершковая лошадь шарахнулась, приложив уши; но рябой кавалергард всадил ей с размаху в бока огромные шпоры, и лошадь, взмахнув хвостом и вытянув шею, понеслась еще быстрее. Едва кавалергарды миновали Ростова, как он услыхал их крик: «Ура!» и оглянувшись увидал, что передние ряды их смешивались с чужими, вероятно французскими, кавалеристами в красных эполетах. Дальше нельзя было ничего видеть, потому что тотчас же после этого откуда то стали стрелять пушки, и всё застлалось дымом.

В ту минуту как кавалергарды, миновав его, скрылись в дыму, Ростов колебался, скакать ли ему за ними или ехать туда, куда ему нужно было. Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы. Ростову страшно было слышать потом, что из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо его, после атаки осталось только осьмнадцать человек.

«Что мне завидовать, мое не уйдет, и я сейчас, может быть, увижу государя!» подумал Ростов и поскакал дальше.

Поровнявшись с гвардейской пехотой, он заметил, что чрез нее и около нее летали ядры, не столько потому, что он слышал звук ядер, сколько потому, что на лицах солдат он увидал беспокойство и на лицах офицеров – неестественную, воинственную торжественность.

Проезжая позади одной из линий пехотных гвардейских полков, он услыхал голос, назвавший его по имени.

– Ростов!

– Что? – откликнулся он, не узнавая Бориса.

– Каково? в первую линию попали! Наш полк в атаку ходил! – сказал Борис, улыбаясь той счастливой улыбкой, которая бывает у молодых людей, в первый раз побывавших в огне.

Ростов остановился.

– Вот как! – сказал он. – Ну что?

– Отбили! – оживленно сказал Борис, сделавшийся болтливым. – Ты можешь себе представить?

И Борис стал рассказывать, каким образом гвардия, ставши на место и увидав перед собой войска, приняла их за австрийцев и вдруг по ядрам, пущенным из этих войск, узнала, что она в первой линии, и неожиданно должна была вступить в дело. Ростов, не дослушав Бориса, тронул свою лошадь.

– Ты куда? – спросил Борис.

– К его величеству с поручением.

– Вот он! – сказал Борис, которому послышалось, что Ростову нужно было его высочество, вместо его величества.

И он указал ему на великого князя, который в ста шагах от них, в каске и в кавалергардском колете, с своими поднятыми плечами и нахмуренными бровями, что то кричал австрийскому белому и бледному офицеру.

– Да ведь это великий князь, а мне к главнокомандующему или к государю, – сказал Ростов и тронул было лошадь.

– Граф, граф! – кричал Берг, такой же оживленный, как и Борис, подбегая с другой стороны, – граф, я в правую руку ранен (говорил он, показывая кисть руки, окровавленную, обвязанную носовым платком) и остался во фронте. Граф, держу шпагу в левой руке: в нашей породе фон Бергов, граф, все были рыцари.

Берг еще что то говорил, но Ростов, не дослушав его, уже поехал дальше.

Проехав гвардию и пустой промежуток, Ростов, для того чтобы не попасть опять в первую линию, как он попал под атаку кавалергардов, поехал по линии резервов, далеко объезжая то место, где слышалась самая жаркая стрельба и канонада. Вдруг впереди себя и позади наших войск, в таком месте, где он никак не мог предполагать неприятеля, он услыхал близкую ружейную стрельбу.

«Что это может быть? – подумал Ростов. – Неприятель в тылу наших войск? Не может быть, – подумал Ростов, и ужас страха за себя и за исход всего сражения вдруг нашел на него. – Что бы это ни было, однако, – подумал он, – теперь уже нечего объезжать. Я должен искать главнокомандующего здесь, и ежели всё погибло, то и мое дело погибнуть со всеми вместе».

Дурное предчувствие, нашедшее вдруг на Ростова, подтверждалось всё более и более, чем дальше он въезжал в занятое толпами разнородных войск пространство, находящееся за деревнею Працом.

– Что такое? Что такое? По ком стреляют? Кто стреляет? – спрашивал Ростов, ровняясь с русскими и австрийскими солдатами, бежавшими перемешанными толпами наперерез его дороги.

– А чорт их знает? Всех побил! Пропадай всё! – отвечали ему по русски, по немецки и по чешски толпы бегущих и непонимавших точно так же, как и он, того, что тут делалось.

– Бей немцев! – кричал один.

– А чорт их дери, – изменников.

– Zum Henker diese Ruesen… [К чорту этих русских…] – что то ворчал немец.

Несколько раненых шли по дороге. Ругательства, крики, стоны сливались в один общий гул. Стрельба затихла и, как потом узнал Ростов, стреляли друг в друга русские и австрийские солдаты.

wiki-org.ru

Сель — это разрушительный поток

Сель — это бурный поток, в котором присутствует большая концентрация обломков горных пород, камней и минеральных частиц. Их количество может превышать половину объема всей воды, присутствующей в нем. Стихийное бедствие — сель — внезапно появляется в бассейнах маленьких горных рек. Чаще всего основной причиной его возникновения является резкое таяние снега или интенсивные ливневые осадки.

Общие сведения

Консистенцией потока выступает промежуточное вещество между твердой и жидкой массой. Сель – это явление, которое носит относительно кратковременный характер и длится не более трех часов. Преимущественно возникает в небольших водотоках, длина которых не превышает 30 километров.

Характерные особенности

Скорость движения таких потоков находится в диапазоне от 2 до 6 метров в секунду. Этим обусловлено их разрушительное действие. Сель — это поток, который создает глубокие русла на своем пути. Они обычно содержат маленькие ручьи или бывают вовсе сухими. Компоненты, из которых состоит поток, скапливаются на равнинах перед горами. Для сели характерно движение в форме водяного вала его лобовой части. Чаще всего встречается ряд, который состоит из попеременно сменяющих друг друга валов. Когда сходит сель, последствия почти всегда представляют собой сильные изменения формы русла.

Причины появления

Сель – это бурное природное явление. Поток может появиться из-за быстрого таяния ледников, сезонных снежных массивов или продолжительных и интенсивных ливневых осадков. Также причиной возникновения может послужить попадание огромного количества рыхлообломочных объектов в русло. Вырубка лесов в горной местности является одним из главных факторов появления бурного потока. В предотвращении возникновения сели большую роль играют деревья, так как их корни удерживают верхний слой почвы. В сухих логах с большим уклоном и в бассейнах малых горных рек разрушительные потоки появляются редко. Сели можно классифицировать. Различают обвально-оползневые, прорывные и эрозийные типы зарождения данного явления.

Очаги

Потенциальными местами для возникновения потока являются бассейн или участок русла, если в них накопилось большое количество рыхлообломочного материала. В группе риска также находятся территории, где созданы все условия для его скопления, и определенные области обводнений. Данные очаги имеют свою классификацию. Различают рытвины, врезы и места рассредоточенного образования потоков. Областью рассредоточенного селеобразования считаются крутые обнаженные участки, в которых скопилось большое количество сильно разрушенных горных пород. Такой очаг имеет разветвленную и густую сеть борозд. Непосредственно в них идет процесс формирования микроселей и образование продуктов выветривания. Затем все эти элементы объединяются в единое русло.

Селевая рытвина

Это явление представляет собой линейное образование, которое прорезает залесенные, задернованные и скальные склоны. Обычно они сложены тонкой корой выветривания. Такие рытвины характеризуются маленькой глубиной и протяженностью. Угол ее дна больше 15 градусов.

Врез

Данное явление представляет собой мощное образование, которое выработалось в массиве древних моренных отложений. Преимущественно входит в общую часть резких перегибов склона. Помимо этого, подобные врезы часто возникают на таких типах рельефа, как: обвальный, вулканогенный, оползневый и аккумулятивный. Размер селевых врезов значительно превышает рытвины. Также различаются их продольные профили. У врезов они имеют более плавные очертания, чем у рытвин. Максимальная глубина первого может превышать 100 метров. Площадь водосборов данного типа может достигать 60 километров, в то время как объем выносимого грунта одним потоком – 6 миллионов кубических метров.

Способы защиты

Сель (фото потока представлено в статье) обладает огромным разрушительным действием. Для борьбы с ними строятся специальные сооружения и проводятся мероприятия по закреплению растительного и почвенного покровов. Выбор способа защиты основывается на определении границ селевого бассейна. В идеале профилактические меры должны еще в самом начале зарождения потока останавливать и ослаблять его действие. Лесонасаждение на территории опасных участков считается самым радикальным методом. Этот прием способен разделить общий поток на отдельные струи, уменьшить общую массу воды и отрегулировать сток. В зоне опасности необходимо увеличивать устойчивость склонов, а также с помощью земляных валов и нагорных канав перехватывать и отводить сели. Наиболее эффективно использовать запруды в руслах. Они представляют собой сооружения из бетона и камня, задачей которых является задержка части твердых материалов потока. Запруды призваны направлять сель к менее подверженному разрыву берегу. Также действенным способом защиты вступает строительство направляющих дамб. Они способны направить поток в нужную сторону и значительно ослабить его воздействие.

fb.ru

Сели

СЕЛИ (от араб. сайль — бурный поток * а. mudflows, earth flows, sills; н. Schlammstrome, Murgange, Muren; ф. eсоulement de boue; и. соrrientes de barro) — внезапные потоки с высоким содержанием твёрдого материала, возникающие в горных районах, где имеются большие запасы рыхлообломочного материала, во время дождей, при интенсивном таянии снега и льда, а также при прорыве завальных озёр. Важную роль в развитии селей играет также техногенная деятельность: сведение лесов, неумеренный выпас скота, создание отвалов при ведении горных работ. По первичному характеру сдвижения рыхлообломочного материала различают эрозионные и оползневые сели. При эрозионном характере зарождения селей нарушение связей с частицами (высвобождение частицы), сдвижение с места и перенос осуществляются водой или суспензией, твёрдая фаза движется как во взвешенном, так и во влекомом состоянии. У оползневых селей первоначальное сдвижение твёрдой фазы (рыхлообломочного материала) происходит по одной поверхности в виде оплывины или оползня-потока, без нарушения или со слабым нарушением структуры. По мере дальнейшего движения смещённого массива и поступления воды происходит нарушение структуры и оплывина или оползень-поток переходит в сели.

По гранулометрического составу рыхлообломочного материала разделяют сели на грязевые (частицы размером 2 мм менее 10%), дресвяные (гальки и валунов менее 10%), галечниковые (гальки и валунов более 10%, но валунов менее 10%), валунные (валунов и глыб более 10%). Крупнообломочная часть (частицы размером свыше 2 мм), как правило, играет роль инертного материала, мелкозём (до 2 мм) образует связную грунтовую (селевую) массу, удерживая на поверхности частицы значительным количеством воды.

По физическим типам различают связные сели, в которых вся вода (или большая её часть) находится в связанном состоянии с глинистыми частицами, и несвязные сели, транспортирующей массой которых служит в основном свободная вода. Сели движутся, как правило, не непрерывно, а отдельными валами (высота 3-10 м), что обусловлено образованием заторов и последующим их прорывом в сужениях русел (за счёт накопления твёрдого материала). Сели могут течь в турбулентном и ламинарном режимах, скорость движения до 10-15 м/с. Продолжительность прохождения сели в основном 1-3 ч, иногда 12 ч и более. Плотность потоков зависит от содержания и петрографического состава твёрдой составляющей и изменяется по мере движения сели и с глубиной. При большой турбулентности селевая масса содержит большое количество воздуха, особенно в верхней части потока. Плотность несвязных селей от 1,1 до 1,5 т/м3, связных — от 1,4 до 2,0 т/м3 (редко более). Максимальные расходы селевых потоков составляют в основном тысячи м3/с (иногда до нескольких млн. м3/с), объём суммарных выносов твёрдого материала десятки млн. м3, крупность переносимых обломков 3-4 м (в поперечнике), масса 100-200 т.

Сели возникают в горных районах всех климатических зон — от тропиков до полярных областей. В CCCP они наиболее интенсивно проявляются в Средней Азии, на Кавказе, в Карпатах, Крыму, а также на Камчатке, Сахалине, в Сибири, на Урале, в Забайкалье, Хибинах и других районах. Катастрофические сели наблюдались на реке Малая Алматинка, притоках реки Терек и других реках. Например, сели, сформировавшиеся во время сильного ливня в бассейне реки Малая Алматинка в 1921, вынес в г. Алма-Ата более 3 млн. м3 грязекаменной массы, общий объём этой массы с водой составил более 10 млн. м3, максимальный расход свыше 5000 м3/с.

В связи с катастрофическими последствиями, вызываемыми селями, разрабатываются методы прогноза селей и комплексы противоселевых мероприятий, предотвращающих появление селевых потоков и защищающих хозяйственно объекты от их воздействия. Эти мероприятия включают закрепление почвенного покрова, посадку насаждений, профилактический спуск угрожающих прорывом горных водоёмов, расчистку скоплений рыхлообломочного материала и др. Для защиты от селей создают сплошные и сквозные плотины и сооружения, обеспечивающие пропуск селевых потоков (селеспуски, мостки, лотки и др.), применяют глубинные наносоуловители. Уникальный комплекс противоселевых мероприятий осуществлён в районе г. Алма-Ата. Он включает каменно-набросную земляную плотину высотой 150 м на реке Малая Алматинка, созданную при помощи направленных взрывов, бетонную сплошную плотину на реке Большая Алматинка (высота 40 м), ряд сквозных плотин, стабилизацию русел притоков системой запруд и сквозных сооружений из железобетона, систематический спуск моренных озёр. Иногда сели вызываются искусственно, например, для проходки разведочных траншей, путём спуска накопленной ранее воды по заранее подготовленной канавке.

www.mining-enc.ru

Оползни и сели: причины и последствия

Сели – это потоки, состоящие из грязи и камней, которые сползают по склонам гор и руслам рек, сметая любое препятствие на своем пути. Такое природное явление является одним из самых опасных для жизни людей и инфраструктуры поселений.

Возникновение селей

Во время быстрого таяния ледников в горах, а также после сильных дождей, бурь, ураганов перед естественным препятствием скапливается вода. В некоторых местах образуются довольно крупные озера и водохранилища. Такие образования называют моренными озерами, именно они спустя некоторое время преобразуются в оползни, сели, обвалы и лавины. Морены состоят из:

- Песка.

- Валунов.

- Льда и снега.

- Твердых пород.

- Щебенки.

- Глины.

В какой-то момент огромная масса грязи, перемешанная с водой и камнями, прорывается через запруды, устремляясь вниз стремительным потоком. Развивая огромную скорость, издавая громкий рев, поток набирает по дороге все больше камней и деревьев, тем самым увеличивая свою разрушительную силу.

Сели в начале своего движения достигают не более 10 метров в высоту. После того как природный катаклизм вырвется из ущелья и понесется с горы, он растечется по ровной поверхности. Его скорость движения и высота значительно уменьшатся. Достигнув какого-либо препятствия, он останавливается.

Последствия схода горных пород и воды

В том случае, если на пути селя окажется населенный пункт, то последствия для его населения могут быть катастрофическими. Стихийное бедствие смертельно опасно, и часто приводит к большим материальным потерям. Особенно много разрушений приносит сход горных пород и воды на поселки, где люди живут в слабо укрепленных каркасных домах.

Последствия от оползней, селей и обвалов бывают катастрофическими. Так, крупная катастрофа произошла в 1921 году в бывшей столице Казахстана – Алма-Ате. Поздней ночью на спящий город обрушился мощный горный поток размером около миллиона кубометров. В результате чрезвычайного происшествия прямо посреди города образовалась полоса из камней и грязи шириной 200 метров. Были разрушены здания, повреждена инфраструктура, погибли люди.

В России также нередко образовываются сели в горной местности, особенно в тех местах, где идут обильные дожди, к примеру на Кавказе и Дальнем Востоке. В Таджикистане сели бывают каждый год в весеннее время года. Особенно часто такое явление происходит в высоких горах во время таяния снега.

Защита от селей

Чтобы защитить население и туристов от внезапных сходов горных пород в особенно опасных горных районах, где периодически происходят оползни, сели, обвалы и лавины, необходимо следить за ними с воздуха. Специалисты наблюдают за образованием горных озер и заранее могут сказать об опасности чрезвычайного бедствия. Также инженеры разрабатывают противоселевые искусственные заграждения и отводные каналы, которые в длину достигают нескольких сотен километров.

В 1966 году возле города Алма-Аты была построена защитная плотина из земли и крупных булыжников. Общий вес стройматериалов составил около 2,5 млн. тонн. Спустя 7 лет искусственное сооружение спасло жизни многих горожан, заслонив город от селевого потока невиданной мощности.

Несмотря на то что в большинстве случаев сели обрушаются с гор внезапно, ученые научились предсказывать их приближение по некоторым признакам, например по изменению цвета воды в горном озере.

Выживание во время ЧП

Туристам, которые часто путешествуют в горах, следует знать об опасности схода оползней, селей, обвалах, ОБЖ. Правила безопасности могут однажды спасти вам жизнь!

Чтобы правильно подготовиться к трудному и продолжительному походу в горы, следует перед выходом выяснить прогноз погоды. Если в горах идет проливной дождь, то вероятность схода потоков грязи значительно увеличивается. Для безопасности лучше держаться внутренней части излучины рек, поскольку сель по внешней стороне поднимается гораздо выше. Также не следует ночевать вблизи горных озер и рек, а также в узких ущельях.

Что такое оползни

Оползень – это смещение вниз по склону образовавшейся массы, состоящей из горных пород. Причиной их возникновения чаще всего становятся обильные дожди, в результате которых подмываются горные породы.

Оползни могут проходить в любое время года, и отличаются друг от друга масштабами разрушения. Небольшое смещение горной породы приводит к повреждению дорог. Значительное разрушение и откол камней приводит к разрушению домов, а также к человеческим жертвам.

Разделение оползней на виды

Оползни делятся на медленные, средние и быстрые. Первые передвигаются с незначительной скоростью (несколько сантиметров за год). Средние – на несколько метров за день. К катастрофам такие смещения не приводят, однако порой такие природные явления приводят к разрушениям домов и хозяйственных построек.

Быстрые оползни считаются самыми опасными, ведь в этом случае с гор срываются и передвигаются вниз с огромной скоростью потоки воды с камнями.

Все передвижения скальных пород и масс из глины можно предсказать, если обратить внимание на следующие сигналы:

- в почве образовались новые трещины и расщелины;

- падение камней с гор.

Как избежать разрушений и жертв

На фоне непрекращающихся ливней вышеперечисленные сигналы должны стать предвестниками опасности для спецслужб и населения. Своевременное обнаружение признаков надвигающегося оползня поможет предпринять меры к спасению и эвакуации населения.

В качестве профилактики и защиты от разрушений вблизи городов строят защитные сети, искусственные туннели, а также создают растительный покров из деревьев. Также хорошо себя зарекомендовали берегоукрепительные сооружения и закрепления склонов с помощью свай.

Где возникают

Многие задаются вопросом о том, где чаще всего возникают снежные лавины, оползни, сели и обвалы. Смещение горных пород, огромных масс снега и воды возникает на участках или откосах в результате нарушения равновесия, которое вызвано увеличением крутизны склона. В основном это происходит по нескольким причинам:

- Обильные дожди.

- Выветривание или переувлажнение горной породы подземными водами.

- Землетрясения.

- Строительная и хозяйственная деятельность человека, при которой не учитываются геологические условия местности.

Усилению оползня способствует наклон земли в сторону обрыва, трещины на вершине горы, которые также направлены в сторону склона. В местах, где почва наиболее увлажена дождями, оползни обретают форму потока. Такие катаклизмы природы наносят огромный вред сельскохозяйственным угодьям, предприятиям и поселениям.

В горных местностях и северных районах нашей страны толщина почвы составляет всего несколько сантиметров, в связи с этим его очень легко нарушить. В качестве примера можно привести место в районе Орлиной Сопки (город Владивосток), где в начале 2000-х годов началась неконтролируемая вырубка леса. В результате вмешательства человека на сопке исчезла растительность. После каждого ливня на улицы города выливается бурный поток грязи, которому ранее преграждали путь деревья.

Оползни часто встречаются в местностях, где активно проходят процессы эрозии склонов. Они происходят, когда массы горных пород теряют опору в результате нарушения равновесия. Массивный оползень возникает в местах, где существуют:

- склоны горы, сложенные из чередующихся водоупорных и водоносных пород;

- искусственно созданные человеком отвалы пород возле шахт или карьеров.

Оползни, движущиеся со склона горы в виде груды обломков, называют камнепадами. Если огромный блок из камня сползает по поверхности, то такое природное явление называют обвалом.

Случаи схода крупных оползней

Чтобы более подробно узнать о самых крупных схождениях оползней, селей, обвалов, лавин и последствиях для людей, следует обратиться к исторической литературе. Свидетели страшных катастроф часто описывают сход крупных масс горной породы и снежных лавин с давних времен. Ученые полагают, что самый крупный в мире сход камней произошел в начале нашей эры возле реки Саидмаррех в южной части Ирана. Общая масса оползня была примерно 50 млрд. тонн, а его объем – 20 кубических километров. Масса, состоящая из камней и воды, обрушилась с горы Кабир-Бух, высота которой достигала 900 метров. Оползень пересек реку шириной 8 километров, далее она перевалила через хребет и остановилась через 17 километров. В результате перекрытия реки образовалось крупное озеро глубиной 180 метров и шириной в 65 километров.

В древнерусских летописях существует информация об огромных оползнях. Самый известный из них датируется 15 веком в районе Нижнего Новгорода. Тогда пострадало 150 дворов, пострадало много людей и сельскохозяйственных животных.

Масштаб разрушений и последствия от оползней и селей зависят от плотности построек и количества проживающего населения в зоне бедствия. Наиболее разрушительный оползень произошел в провинции Ганьсу (Китай) в 1920 году. Тогда погибло более 100 тысяч человек. Еще один мощный оползень, унесший жизни 25 тысяч человек, зарегистрирован в Перу (1970 год). В результате землетрясения на долину обрушилась груда камней и воды со скоростью 250 километров в час. Во время стихийного бедствия были частично разрушены города Ранрахирка и Юнгай.

Прогноз возникновения оползней

Чтобы спрогнозировать сход оползней и селей, ученые постоянно проводят геологические исследования и составляют карты опасных районов.

Чтобы выявить участки скопления оползневого материала проводится аэрофотосъемка. На снимках отчетливо видны места, где наиболее вероятен сход обломков горных пород. Также геологи определяют литологические особенности породы, объем и характер течения подземных вод, вибрации в результате землетрясений, а также углы склонов.

Защита от оползней

Если вероятность схода оползней и селей велика, то специальные службы проводят мероприятия по защите населения и построек от такого природного явления, а именно укрепляют склоны берегов морей и рек стеной или балками. Сползание грунта предотвращают, вбивая сваи в шахматном порядке, сажают деревья, а также проводят искусственное замораживание земли. Чтобы предотвратить сход мокрой глины, ее высушивают методом электроосмоса. Сход оползней и селей можно предотвратить, предварительно построив дренажные сооружения, которые способны перекрыть путь подземным и надземным водам, тем самым предотвратив размывание почвы. Поверхностные воды можно отвести, вырыв каналы, подземные – с помощью скважин. Такие меры довольно дорого осуществлять, однако такие мероприятия способны предотвратить разрушения построек и избежать человеческих жертв.

Предупреждение населения

Об опасности землетрясений, оползней и селей население предупреждают за несколько десятков минут, в лучшем случае за несколько часов. Чтобы оповестить крупный населенный район, сигнал тревоги подается с помощью сирены, также дикторы сообщают об опасности по телевизору и радио.

Основными поражающими факторами у оползней и селей являются горные валуны, которые сталкиваются друг с другом во время своего движения с гор. Приближение горных пород можно определить по характерному громкому звуку перекатывающихся камней.

Население, проживающее в особо опасной горной местности, где возможен сход снежных лавин, селей и оползней, должно знать, с какой стороны может прийти беда, каков будет характер разрушений. Также жителям следует хорошо знать пути эвакуации.

В таких населенных пунктах должны быть укреплены дома и территории, на которых они возведены. Если об опасности известно заранее, проводится срочная эвакуация населения, имущества и животных в безопасные районы. Перед выездом из дома следует забрать с собой наиболее ценные вещи. Остальное имущество, которое невозможно забрать с собой, следует упаковать для защиты от грязи и воды. Двери и окна следует закрыть. Также необходимо закрыть отверстие для вентиляции. В обязательном порядке следует перекрыть воду и газ, отключить электричество. Ядовитые и легковоспламеняющиеся вещества необходимо вынести из дома, их помещают в отдаленных от жилья ямах.

Если население не было предупреждено заранее об оползнях и селях, каждый житель должен самостоятельно найти убежище. Также необходимо помочь спрятаться детям и престарелым людям.

После окончания стихийного бедствия следует убедиться в отсутствии опасности, покинуть убежище и приступить к поиску пострадавших, при необходимости нужно оказать им помощь.

fb.ru

Сели

Понятие о селевых паводках

Условия, благоприятствующие возникновению селей. Своеобразным проявлением режима многих горных потоков являются так называемые селевые паводки.Селевые паводки отличаются от обычных интенсивных паводков весьма большим содержанием наносов различной крупности — от мельчайших песчинок до крупных камней и каменных глыб. Наносов в селевых паводках содержится больше 200—300кг/м3. Поток с содержанием наносов больше 1000—1200кг/м3относится к оплывинам, так как при этом насыщении достигается почти верхний предел текучести. При попадании оплывин в русло реки, если при этом образуется завал в русле, может образоваться паводок, весьма сильно насыщенный наносами, и, следовательно, в этом случае селевой паводок окажется вызванным оплывиной или завалом в русле.

Таким образом, оплывина при известных условиях может трансформироваться в селевой паводок. Возникновению селей благоприятствует: 1) наличие на водосборе больших асс твердого материала, являющегося продуктом разрушения горных пород; 2) крутые склоны долины и большие уклоны потока; 3) относительно небольшое количество атмосферных осадков при благоприятных условиях для интенсивных ливней или интенсивного снеготаяния.

Сочетание этих условий обеспечивает накопление в пределах водосбора, на склонах долины и в русле больших масс твердого материала и создает благоприятную обстановку для транспортировки продуктов разрушения горных пород водным потоком. Сравнительная сухость района благоприятствует формированию селевых паводков, и, наоборот, обилие осадков способствует развитию на водосборе и склонах долины растительности, которая предохраняет почву от разрушения и затрудняет процесс смыва твердого материала с водосбора.

Длительность селевых паводков, как и обычных паводков, заключается в пределах от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от продолжительности ливня, длины потока и скорости течения воды по склонам и руслу.

Типы селей и их основные характеристики

Все сели по механизму зарождения подразделяются на три типа: эрозионный, прорывной и обвально-оползневый. При эрозионном вначале идет насыщение водною потока обломочным материалом за счет смыва и размыва прилегающего грунта, а затем уже формируется селевая волна. Прорывной характеризуется интенсивным процессом накопления воды, одновременно размываются горные породы, наступает предел и происходит прорыв водоема (озера, внутриледниковой емкости, водохранилища). Селевая масса устремляется вниз по склону или руслу реки. При обвально-оползневом происходит срыв массы водонасыщенных горных пород (включая снег и лед). Насыщенность потока в этом случае близка к максимальной. Каждому горному району свойственны свои причины возникновения селей.

Например, на Кавказе они происходят главным образом в результате дождей и ливней (85 %). В последние годы к естественным причинам формирования селей добавились техногенные факторы, нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий, взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений, порубки леса, неправильное ведение сельскохозяйственных работ и нарушение почвенно-растительного покрова. При движении сель представляет собой сплошной поток грязи, камней и воды. Крутой передний фронт селевой волны высотой от 5 до 15 м образует «голову» селя. Максимальная высота вала водогрязевого потока иногда достигает 25 м.

Последствия селей и оползней

Сель — это внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток волы с

большим содержанием камней, песка и других твердых материалов. Причина

возникновения селя — интенсивные и продолжительные ливни, быстрое таяние снега

или ледников. Сель может образоваться и от обрушения в руслах рек большого

количества рыхлого грунта.

В отличие от обычных потоков, сель движется, как правило, не непрерывно, а

отдельными волнами. Одновременно выносятся сотни тонн, а иногда и миллионы

кубических метров вязкой массы. Размеры отдельных валунов и обломков достигают

3-4 м в диаметре. При встрече с препятствиями сель переходит через них,

продолжая наращивать свою энергию.

Обладая большой массой и высокой скоростью передвижения, до 15 км/ч, сели

разрушают здания, дороги, гидротехнические и другие сооружения, выводят из строя

линии связи и электропередачи, уничтожают сады, заливают пахотные земли,

приводят к гибели людей и животных. Все это продолжается 1-3 часа. Время от

возникновения селя в горах до момента выхода его в предгорье часто исчисляется

20-30 мин.

Для борьбы с селями закрепляют поверхность земли посадками леса, расширяют растительный покров на горных склонах, особенно в местах зарождения селя, периодически пропускают воду с горных водоемов, устраивают противоселевые плотины, дамбы и другие защитные сооружения. Активное таяние снега понижают, устраивая дымовые завесы с помощью дымовых шашек. Через 15-20 мин после задымления температура приземного слоя воздуха понижается, и сток воды уменьшается наполовину.

Уровень воды, скопившейся в моренах (горных озерах) и селехранилищах, уменьшают с помощью насосных установок. Кроме того, в борьбе с селями широко применяют такие простейшие сооружения, как ваты, канавы и террасы с широким основанием. Вдоль русел рек сооружают защитные и подпорные стенки, полузапруды и дамбы. Для своевременного принятия мер, организации надежной защиты населения первостепенное значение имеет четко организованная система оповещения и предупреждения. В районах, которым угрожает сель, создается противоселевая служба. В ее задачи входят прогноз селя и информирование населения о времени его появления. При этом заранее предусматриваются маршрут, по которым население эвакуируется в более возвышенные места. Туда же, если позволяет время, угоняется скот и выводится техника. В случае захвата человека движущимся потоком селя необходимо оказать ему помощь всеми имеющимися средствами. Такими средствами могут быть шесты, канаты или веревки. Выводить спасаемых людей из потока нужно по направлению потока с постепенным приближением к его краю.

Оползень — скользящее смешение земляных масс под действием собственного веса —

происходит чаще всего по берегам рек и водоемов и на горных склонах. Объем

пород, смещаемых при оползнях, находится в пределах от нескольких сот до многих

миллионов и даже миллиардов кубометров. Оползни вызываются различными причинами:

подмывом пород водой, ослаблением их прочности вследствие выветривания или

переувлажнения осадками и подземными водами, неразумной хозяйственной

деятельностью человека и др.

Оползни могут разрушать населенные пункты, уничтожать сельскохозяйственные

угодья, создавать опасность при эксплуатации карьеров и добыче полезных

ископаемых, повреждать коммуникации, туннели, трубопроводы, телефонные и

электрические сети, водохозяйственные сооружения, главным образом плотины. Кроме

того, они могут перегородить плотину, образовать завальное озеро и

способствовать наводнениям. Таким образом, наносимый ими народнохозяйственный

ущерб может быть значительным.

Наиболее действенной защитой от оползней является их предупреждение.

Оползень обычно начинается не внезапно. Вначале появляются трещины в грунте, разрывы дорог и береговых укреплений, смещаются здания, сооружения, телеграфные столбы, разрушаются подземные коммуникации. При этом очень важно вовремя заметить эти первые признаки и составить правильный прогноз о дальнейшем развитии оползня. Следует также учитывать, что оползни движутся с максимальной скоростью лишь в начальный период, далее она постепенно снижается. На оползневых участках организуется постоянное наблюдение за перемещением грунтов, уровнем воды в колодцах, дренажных сооружениях, системах отвода сточных вод, буровых скважинах, реках, водохранилищах, за выпадением и стоком атмосферных осадков. Особенно тщательно такое наблюдение организуется в весенне-осенний периоды, когда больше всего выпадает осадков. При возникновении оползня необходимо, во-первых, предупредить население, а во-вторых, по мере осложнения обстановки организовать эвакуацию населения в безопасные районы. В случае разрушения зданий и сооружений в результате селя или оползня проводятся спасательные работы, извлекают из-под завалов пострадавших, помогают людям выйти из опасной зоны.

biofile.ru

Сель

Сель (в гидрологии от араб. сайль — «бурный поток») — поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50—60% объёма потока), внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек, как правило, ливневыми осадками или бурным таянием снегов. Сель — нечто среднее между жидкой и твёрдой массой. Это явление кратковременное (обычно оно длится 1—3 ч), характерное для малых водотоков длиной до 25—30 км и с площадью водосбора до 50—100 км².

Характеристики

Скорость движения селевых потоков — в среднем 2—4 м/с, иногда 4—6 м/с, что обуславливает их большое разрушительное действие. На своем пути потоки прокладывают глубокие русла, которые в обычное время бывают сухими или содержат небольшие ручьи. Материал селей откладывается в предгорных равнинах. Сели характеризуются продвижением его лобовой части в форме вала из воды и наносов или чаще наличием ряда последовательно смещающихся валов. Прохождение селя сопровождается значительными переформированиями русла.

Причины возникновения

Сель возникает в результате интенсивных и продолжительных ливней, бурного таяния ледников или сезонного снегового покрова, а также вследствие обрушения в русло больших количеств рыхлообломочного материала (при уклонах местности не менее 0,08—0,10). Решающим фактором возникновения может послужить вырубка лесов в горной местности — корни деревьев держат верхнюю часть почвы, что предотвращает возникновение селевого потока. Иногда сели возникают в бассейнах небольших горных рек и сухих логов со значительными (не менее 0,10) уклонами тальвега и при наличии больших скоплений продуктов выветривания. По механизму зарождения различают эрозийные, прорывные и обвально-оползневые сели.

Места возникновения

Потенциальный селевой очаг — участок селевого русла или селевого бассейна, имеющий значительное количество рыхлообломочного грунта или условий для его накопления, где при определенных условиях обводнения зарождаются сели. Селевые очаги делятся на селевые врезы, рытвины и очаги рассредоточенного селеобразования. Селевой рытвиной называют линейное морфологическое образование, прорезающее скальные, задернованные или лесные склоны, сложенные обычно незначительной по толщине корой выветривания. Селевые рытвины отличаются небольшой протяженностью (редко превышают 500-600 м) и глубиной (редко более 10 м). Угол дна рытвин обычно более 15°.

Селевой врез представляет собой мощное морфологическое образование, выработанное в толще древних моренных отложений и чаще всего приуроченное к резким перегибам склона. Кроме древне-моренных образований селевые врезы могут формироваться на аккумулятивном, вулканогенном, оползневом, обвальном рельефе. Селевые врезы по своим размерам значительно превосходят селевые рытвины, а их продольные профили более плавные, чем у селевых рытвин. Максимальные глубины селевых врезов достигают 100 м и более; площади водосборов селевых врезов могут достигать более 60 км². Объем грунта, выносимый из селевого вреза за один сель, может достигать 6 млн м³.

Под очагом рассредоточенного селеобразования понимают участок крутых (35-55°) обнажений, сильно разрушенных горных пород, имеющих густую и разветвленную сеть борозд, в которых интенсивно накапливаются продукты выветривания горных пород и происходит формирование микроселей, объединяющихся затем в едином селевом русле. Они приурочены, как правило, к активным тектоническим разломам, а их появление обусловлено крупными землетрясениями. Площади селевых очагов достигают 0,7 км² и редко больше.

Классификация

Сейсмосели. В результате землетрясений отколовшиеся фрагменты ледников или горных пород могут преградить путь рекам, образовывая очень неустойчивые плотины. При разрушении такой плотины вода из нее сбрасывается не постепенно а моментально, что способствует накоплению потоком большой кинетической энергии.

Лахары. Лахары — селевые потоки вулканического происхождения. В результате выброса лавы или схода пирокластических потоков происходит быстрое таяние снежного покрова и ледников на склонах вулкана, а образовавшаяся вода смешивается с пеплом и горными породами. При извержении Везувия 79 года, под пеплом которого были похоронены Помпеи, город Геркуланум завалило трёхметровым слоем грязекаменной массы, принесённой лахаром. При раскопках обнаружено, что селевой панцирь Геркуланума значительно более плотный, чем пепловый слой Помпей.

Связные. К связным относят грязекаменные потоки, в которых вода практически не отделяется от твёрдой части. Они обладают большим объёмом (до 1,5—2,0 т/м³) и большой разрушительной силой. К несвязным относят водокаменные потоки. Вода переносит обломочный материал и по мере уменьшения скорости откладывает его в русле или в области конуса выноса на предгорной равнине.

В селевом бассейне выделяют следующие зоны:

Зона зарождения (питания)

Зона транзита

Зона аккумуляции

По степени насыщенности наносами и их фракционному составу

Грязевые сели — смесь воды с мелкозёмом при небольшой концентрации камней, объёмный вес у=1,5—2 т/м³

Грязекаменные сели — смесь воды, гальки, гравия, небольших камней, у=2,1—2,5 т/м³

Водокаменные (наносоводные) сели — смесь воды с преимущественно крупными камнями, у=1,1—1,5 т/м³

Борьба с селями

Сели могут производить огромные разрушения. Борьба с селями ведется преимущественно путём закрепления почвенного и растительного покрова, строительства специальных гидротехнических сооружений. Для борьбы с селями проводят профилактические меры и строительство инженерных сооружений. Применение тех или иных способов борьбы определяют зонами селевого бассейна. Профилактические меры принимают для предупреждения появления селя или ослабления его действия ещё в самом начале процесса. Наиболее радикальным средством является лесонасаждение на селеопасных горных склонах. Лес регулирует сток, уменьшает массу воды, рассекает потоки на отдельные ослабленные струи. В зоне водосбора нельзя вырубать лес и нарушать дерновый покров. Здесь же целесообразно повышать устойчивость склонов террасированием, перехватывать и отводить воду нагорными канавами, земляными валами.

В руслах селей наибольший эффект дают запруды. Эти сооружения из камня и бетона, установленные поперек русла, задерживают сель и отбирают у него часть твёрдого материала. Полузапруды отжимают поток к берегу, который менее подвержен разрыву. Селеулавливатели применяют в виде котлованов и бассейнов, закладываемых на пути движения потоков; строят берегоукрепительные подпорные стенки, препятствующие размыву берегов русла и защищающие здания от ударной силы селя. Эффективны направляющие дамбы и селехранилища. Дамбы направляют поток в нужном направлении и ослабляют его действие.

На участках населённых пунктов и отдельных сооружений, расположенных в зоне отложения, устраивают отводные каналы, направляющие дамбы, русло рек забирают в высокие каменные берега, ограничивающие растекание селевого потока. Для защиты дорожных сооружений наиболее рациональны селеспуски в виде железобетонных и каменных лотков, пропускающих сели над сооружениями или под ними.

49.mchs.gov.ru