Определение что такое традиционное общество – Традиционное общество — СОЦИОЛОГИЯ.NET — основы социологии, обществознания и психологии, методы социологических исследований, теория социологии и психологии, опросы онлайн, статьи по психологии и социологии

Традиционное общество: определение. Особенности традиционного общества

Общество — это сложная природно-историческая структура, элементами которой являются люди. Их связи и отношения обусловлены определенным социальным статусом, функциями и ролями, которые они выполняют, нормами и ценностями, общепринятыми в данной системе, а также их индивидуальными качествами. Общество принято делить на три типа: традиционное, индустриальное и постиндустриальное. Каждое из них имеет свои отличительные черты и функции.

В данной статье будет рассмотрено традиционное общество (определение, характеристики, основы, примеры и т. д.).

Что это такое?

Современному человеку индустриальной эпохи, плохо знакомому с историей и социальными науками, может быть непонятно, что такое «традиционное общество». Определение этого понятия мы рассмотрим далее.

Традиционное общество функционирует на основе традиционных ценностей. Часто оно воспринимается как родоплеменное, примитивное и отсталое феодальное. Оно представляет собой общество с аграрным устройством, с малоподвижными структурами и со способами социальной и культурной регуляции, базирующимися на традициях. Считается, что большую часть своей истории человечество находилось именно на этом этапе.

Традиционное общество, определение которого рассматривается в данной статье, представляет собой совокупность групп людей, стоящих на разных ступенях развития и не обладающих зрелым индустриальным комплексом. Определяющий фактор развития таких социальных единиц — сельское хозяйство.

Характеристики традиционного общества

Для традиционного общества характерны следующие особенности:

1. Низкие темпы производства, удовлетворяющие потребности людей на минимальном уровне.

2. Большая энергоемкость.

3. Непринятие нововведений.

4. Строгая регламентация и контроль поведения людей, социальных структур, институтов, обычаев.

5. Как правило, в традиционном обществе запрещается любое проявление свободы личности.

6. Социальные образования, освященные традициями, считаются незыблемыми — даже мысль об их возможных изменениях воспринимается как преступная.

Экономика традиционного общества

Традиционное общество считается аграрным, так как базируется на сельском хозяйстве. Его функционирование зависит от выращивания урожая при помощи плуга и рабочего скота. Так, один и тот же участок земли мог обрабатываться несколько раз, в результате чего возникали постоянные поселения.

Для традиционного общества характерны также преимущественное использование ручного труда, экстенсивный способ производства, отсутствие рыночных форм торговли (преобладание обмена и перераспределения). Это приводило к обогащению отдельных лиц или сословий.

Формы собственности в таких структурах, как правило, коллективные. Любые проявления индивидуализма не воспринимаются и отрицаются обществом, а также считают опасными, так как нарушают установленный порядок и традиционный баланс. Нет толчков к развитию науки, культуры, поэтому во всех сферах используются экстенсивные технологии.

Политическое устройство

Политическая сфера в таком обществе характеризуется авторитарной властью, которая передается по наследству. Это объясняется тем, что только таким образом можно поддерживать традиции длительное время. Система управления в таком обществе была достаточно примитивной (наследственная власть находилась в руках старейшин). Народ фактически никак не влиял на политику.

Часто имеет место идея о божественном происхождении лица, в руках которого находилась власть. В связи с этим политика фактически полностью подчинена религии и осуществляется только по священным предписаниям. Совмещение светской и духовной власти делало возможным все большее подчинение людей государству. Это, в свою очередь, укрепляло устойчивость общества традиционного типа.

Социальные отношения

В сфере социальных отношений можно выделить следующие особенности традиционного общества:

1. Патриархальное устройство.

2. Главной целью функционирования такого общества является поддержание жизнедеятельности человека и избежание его исчезновения как вида.

3. Низкий уровень социальной мобильности.

4. Для традиционного общества характерно деление на сословия. Каждое из них играло разную социальную роль. 5. Оценка личности с точки зрения места, которое люди занимают в иерархической структуре.

5. Оценка личности с точки зрения места, которое люди занимают в иерархической структуре.

6. Человек не ощущает себя индивидуумом, он рассматривает только свою принадлежность к определенной группе или общине.

Духовная сфера

В духовной сфере традиционное общество характеризуется глубокими, привитыми с детства религиозностью и моральными установками. Определенные ритуалы и догматы являлись неотъемлемой часть жизни человека. Письменности в традиционном обществе как таковой не существовало. Именно поэтому все предания и традиции передавались в устной форме.

Отношения с природой и окружающим миром

Влияние традиционного общества на природу было примитивным и незначительным. Это объяснялось малоотходным производством, представленным скотоводством и земледелием. Также в некоторых обществах существовали определенные религиозные правила, порицающие загрязнение природы.

По отношению к окружающему миру оно являлось закрытым. Традиционное общество всеми силами оберегало себя от вторжений извне и любого внешнего воздействия. Вследствие этого человек воспринимал жизнь как статическую и неизменную. Качественные перемены в таких обществах происходили очень медленно, а революционные сдвиги воспринимались крайне болезненно.

Традиционное и индустриальное общество: различия

Индустриальное общество возникло в XVIII веке, вследствие промышленных революций, прежде всего в Англии и Франции.

Следует выделить некоторые его отличительные черты.

1. Создание большого машинного производства.

2. Стандартизация деталей и узлов разных механизмов. Это сделало возможным массовое производство.

3. Еще одна важная отличительная черта – урбанизация (рост городов и переселение на их территории значительной части населения).

4. Разделение труда и его специализация.

Традиционное и индустриальное общество имеют существенные различия. Для первого характерно естественное разделение труда. Здесь преобладают традиционные ценности и патриархальное устройство, отсутствует массовое производство.

Также следует выделить постиндустриальное общество. Традиционное, в отличие от него, ставит целью добычу природных богатств, а не сбор информации и ее хранение.

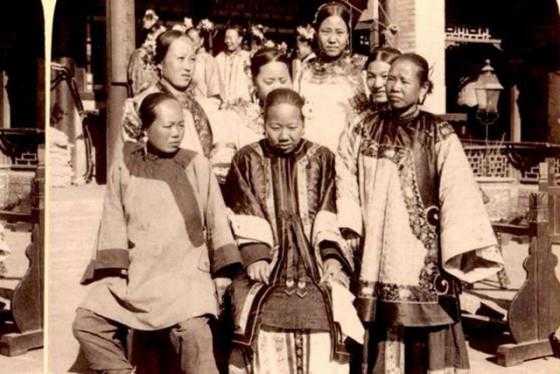

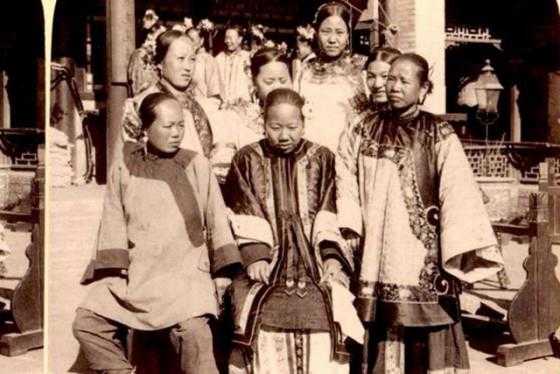

Примеры традиционного общества: Китай

Яркие примеры общества традиционного типа можно встретить на Востоке в средние века и новое время. Среди них следует выделить Индию, Китай, Японию, Османскую империю.

Китай еще с древности отличался сильной государственной властью. По характеру эволюции общество этой страны развивалось циклически. Для Китая характерно постоянное чередование нескольких эпох (развитие, кризис, социальный взрыв). Следует отметить также единство духовной и религиозной власти в этой стране. По традиции, император получал так называемый «Мандат Неба» — божественное разрешение на правление.

Япония

Развитие Японии в средние века и в новое время также позволяет говорить о том, что здесь существовало традиционное общество, определение которого рассматривается в данной статье. Все население Страны восходящего солнца делилось на 4 сословия. Первое – это самураи, дайме и сегун (олицетворяли высшую светскую власть). Они занимали привилегированное положение и имели право носить оружие. Второе сословие – крестьяне, владевшие землей в качестве наследственного держания. Третье – ремесленники и четвертое – купцы. Следует отметить, что торговля в Японии считалась недостойным делом. Также стоит выделить жесткую регламентацию общественной жизни каждого из сословий.

В отличие от других традиционных восточных стран, в Японии не существовало единства верховной светской и духовной власти. Первую олицетворял сегун. В его руках находилась большая часть земель и огромная власть. Также в Японии был император (тэнно). Он являлся олицетворением духовной власти.

Индия

Яркие примеры общества традиционного типа можно встретить в Индии на протяжение всей истории страны. В основе Могольской империи, расположенной на Индостанском полуострове, лежала военно-ленная и кастовая система. Верховный правитель – падишах – являлся главным собственником всей земли в государстве. Индийское общество было строго разделено на касты, жизнь которых жестко регламентировалось законами и священными предписаниями.

fb.ru

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО это что такое ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: определение — Философия.НЭС

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

не индустриальное, преимущественно сельское общество, которое представляется статичным и противоположным современному, изме- няющемуся индустриальному обществу. Понятие широко использовалось в социальных науках, но в последние несколько десятилетий стало считаться весьма спорным и избегаться многими социологами. См. Аграрная цивилизация

Оцените определение:

Источник: «Евразийская мудрость от а до Я», толковый словарь

ОБЩЕСТВО ТРАДИЦИОННОЕ

социальная форма развития человеческой жизнедеятельности, основанная на системе “личной зависимости” (К. Маркс). Совместная деятельность людей определена традицией, внеэкономическим принуждением, точным воспроизведением образцов, ориентацией на прошлое. Традиция сохраняет нормы и модели поведения, она “закрыта” от вмешательства, сомнения, определяет устойчивый социальный порядок, систему социальных ролей и статусов. Понятие О. т. в целом охватывает многообразие обществ докапиталистической формации. О. т. развивается в рамках локального “мира-экономики” (Ф. Бро-дель). М. В. Заковоротная

Оцените определение:

Источник: Культурология: краткий тематический словарь

Общество традиционное

докапиталистические (доиндустриальные) общественные уклады аграрного тина, для которых характерны высокая структурная устойчивость и способ регуляции общественных отношений, основанный на традиции. Для традиционного общества характерны инерционность принятых культурных образцов, обычаев, способов действия, трудовых навыков, преобладание предписанных моделей поведения. В нем существует относительно простой и устойчивый тип разделения труда, тяготеющий к сословному или даже кастовому закреплению. Понятие традиционного общества введено в западной социологии, чтобы подчеркнуть отличие всех прочих типов общественной организации от индустриально-рыночных, капиталистических обществ.

Оцените определение:

Источник: Человек и общество. (Культурология) Словарь-справочник

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

общество, основанное на воспроизведении схем человеческой деятельности, форм общения, организации быта, культурных образцов. Традиция в нем выступает главным способом передачи социального опыта из поколения в поколение, социальной связью, подчиняющей себе личностное развитие человеческих индивидов. Если пользоваться общепринятой терминологией, можно сказать, что Т. о. охватывает развитие докапиталистических формаций или социальную эволюцию вплоть до начала развития индустриального общества. Если использовать гипотезу К. Маркса о трех ступенях истории, отличающихся разными формами взаимосвязанности индивидов, можно охарактеризовать Т. о. как систему (или системы), где доминируют формы личной зависимости человека от человека. Этим формам соответствует внеэкономическое принуждение, которое и выступает ограничителем личных свобод человеческих индивидов. Т. о. не поощряет индивидуального творчества, и социальные инновации осуществляются в нем как бы сами собою, эволюционным путем на протяжении жизни и деятельности многих поколений.

Т. о. является «закрытым», «замкнутым» обществом, оберегающим нормы и стандарты своей культуры от воздействия и влияний со стороны других обществ и культур. Т. о. начинает утрачивать свои позиции по мере развития торговых, экономических контактов между странами, в ходе создания универсальных средств общения, техники и технологии, отделяющей личные связи между людьми от их функций в процессах разделения деятельности. Возникновение машин и индустриальной технологии окончательно подрывает систему личных зависимостей, скреплявшую основные структуры Т. о.

В. Е. Кемеров

Оцените определение:

Источник: Современный философский словарь

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

доиндустриальное общество, примитивное общество) — понятие, фокусирующее в своем содержании совокупность представлений о доиндустриальной стадии развития человечества, характерных для традиционной социологии и культурологии. Единой теории Т.О. не существует. Представления о Т.О. базируются, скорее, на его понимании как асимметричной современному обществу социокультурной модели, чем на генерализации реальных фактов жизни народов, не занятых индустриальным производством. Характерным для экономики Т.О. считается господство натурального хозяйства. Товарные отношения при этом либо вообще отсутствуют, либо ориентированы на удовлетворение потребностей немногочисленного слоя социальной элиты. Основным принципом организации социальных отношений является жесткая иерархическая стратификация общества, как правило, проявляющаяся в делении на эндогамные касты. При этом основной формой организации социальных отношений для подавляющего большинства населения является относительно замкнутая, изолированная община. Последним обстоятельством продиктовано господство коллективистских социальных представлений, ориентированных на строгое соблюдение традиционных норм поведения и исключающих индивидуальную свободу личности, равно как и понимание ее ценности. В совокупности с кастовым делением эта особенность практически полностью исключает возможность социальной мобильности. Политическая власть монополизируется в рамках отдельной группы (касты, клана, семьи) и существует преимущественно в авторитарных формах. Характерной особенностью Т.О. считается либо полное отсутствие письменности, либо ее существование в виде привилегии отдельных групп (чиновников, жрецов). При этом письменность достаточно часто развивается на языке, отличном от разговорного языка подавляющего большинства населения (латынь в средневековой Европе, арабский язык — на Ближнем Востоке, китайская письменность — на Дальнем Востоке). Поэтому межпоколенная трансляция культуры осуществляется в вербальной, фольклорной форме, а основным институтом социализации является семья и община. Следствием этого была чрезвычайная вариативность культуры одного и того же этноса, проявлявшаяся в локальных и диалектных различиях. В отличие от традиционной социологии, современная социально-культурная антропология не оперирует понятием Т.О. С ее позиций, это понятие не отражает реальной истории доиндустриальной стадии развития человечества, а характеризует лишь ее последний этап. Так, социокультурные отличия между народами, находящимися на стадии развития «присваивающего» хозяйства (охота и собирательство) и теми, которые прошли стадию «неолитической революции», могут быть не менее и даже более значительными, чем между «доиндустриальными» и «индустриальными» обществами. Характерно, что в современной теории нации (Э. Гелнер, Б. Андерсон, К. Дойч) для характеристики прединдустриальной стадии развития используется более адекватная нежели, нежели понятие «Т.О.», терминология — «аграрное», «аграрно-письменное общество» и т.д.

П.В. Терешкович

Оцените определение:

Источник: Новейший философский словарь

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

об-во, основанное на воспроизведении схем чел. деятельности, форм общения, организации быта, культ. образцов. Традиция выступает в нем гл. способом передачи соц. опыта из поколения в поколение, соц. связью, подчиняющей себе личностное развитие индивидов. В общепринятой терминологии понятие Т.о. охватывает развитие докапиталистических формаций или соц. эволюцию вплоть до начала развития индустриального общества; обозначает совокупность об-в и обществ. укладов, стоящих на разных ступенях развития и не обладающих зрелым индустриальным комплексом. Первоначально употреблялось по отношению к архаическим обществ. укладам на докапиталистических стадиях развития. В основе деления об-в на «традиц.» и «совр.», или «индустриальное», лежит апология совр. капитализма как «наивысшего» этапа в развитии человечества. Проблема Т.о. в этом смысле понимается как проблема «модернизации» его структур, т.е. разрушения старых форм обществ. жизни и ускорения индустриального развития, приобщения к «зап. цивилизации». О противоположности «традиц.» и «совр.» об-в в той или иной степени писали все классики зап. социологии — О.Конт, Г.Спенсер, Ф.Теннис, Э.Дюркгейм, М.Вебер; разработка проблем Т.о. в совр. социологии связана с именами Р.Редфилда, М.Леви, У.Ростоу, Д.Эптера, С.Эйзенштадта и Ф.Риггса. В своей классич. форме теории Т.о. опирались на ярко выраженную дихотомию «примитивного» и «развитого» об-ва, причем критерии развитости сводились к параметрам, связанным в осн. с уровнем технологии. В частн., У.Ростоу относил к традиционным об-ва, неспособные порождать и использовать техн. новшества, в крых существует предел росту производства продуктов на душу населения. М.Леви связывает существование Т.о. с отсутствием специализации и дифференциации производственных и обществ. функций. В наст. время ведущими теориями Т.о. явл. теории «многомерных моделей» Ф.Риггса и Д.Эптера. Особенностью этих теорий явл. отказ от подчеркивания «цивилизаторской миссии» зап. технологии, признание неоднородности Т.о., стремление найти новые критерии оценки «развитости» об-ва, в т.ч. учесть чел. (в основном психол.) факторы. Развитием классич. теорий Т.о. явл. также разл. теории «плюралистических» Т.о., характеризующие его как культурно разнородное и разобщенное об-во, а также теория «патримониального об-ва» С.Эйзенштадта, описывающая Т.о., в к-ром старые формы жизни разрушены, а новые соц.-полит. структуры пока не сложились. Т.о. представляет тип социокульт. системы, к-рая характеризуется слабой дифференциацией соц. интов. Система соц. стратификации и соц. мобильности либо вовсе отсутствует (первобытное об-во), либо носит сословно-кастовый характер. Господство религ. ценностей обеспечивает высокую соц. сплоченность. В то же время поведение индивидов жестко регулируется религ. традициями, обычаями и ритуалами. Т.о. явл. «закрытым», «замкнутым», это об-во, оберегающее нормы и стандарты своей культуры от воздействия и влияний других об-в и культур. Его характерные черты — доминирование традиции над инновацией, зависимость соц. жизни от мифол. и религ. представлений, цикличность развития, коллективистский характер об-ва, авторитарный характер власти, преобладание недеятельного типа личности. В последнее время в социол. мысли прослеживается стремление отойти от излишней «технологизации» критериев Т.о., учитывать факторы культуры и социальной психологии. Лит.: Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. М., 1999; Козловский В.В. и др. Модернизация: от равенства к свободе. СПб., 1995; Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М., 1984; Осипова О.А. Американская социология о традициях в странах Востока. М., 1985. Л.Г.Скульмовская

Оцените определение:

Источник: История и философия науки. Энциклопедический словарь

terme.ru

определение. Особенности традиционного общества :: BusinessMan.ru

Внимание к традиционному обществу обусловлено кардинальными изменениями в мировоззрении человечества. На данном этапе развития социум является разнородным, в нём вынужденно сосуществуют богатые и бедные, высокообразованные и не имеющие начального образования личности, верующие и атеисты. Современное общество нуждается в индивидах, социально адаптированных, нравственно стойких и обладающих стремлением к самосовершенствованию. Именно эти качества формируются в раннем возрасте в семье. Традиционное общество наиболее отвечает критериям воспитания в человеке приемлемых качеств.

Понятие традиционного общества

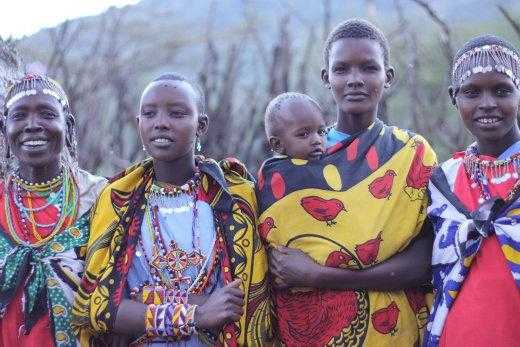

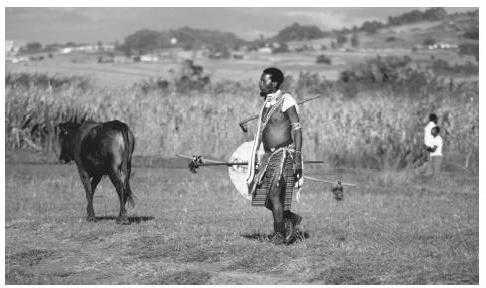

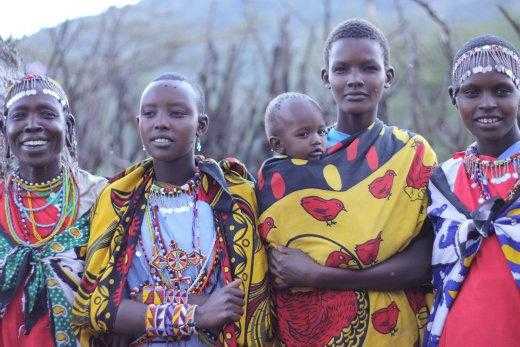

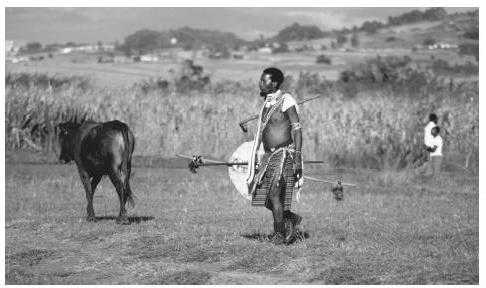

Традиционное общество – преимущественно сельское, аграрное и доиндустриальное объединение больших групп людей. В ведущей социологической типологии «традиция – современность» оно выступает основной противоположностью индустриальному. По традиционному типу социумы развивались в древнюю и средневековую эпохи. На современном этапе примеры таких обществ выраженно сохранились в Африке и Азии.

Признаки традиционного общества

Отличительные черты традиционного общества проявляются во всех сферах жизнедеятельности: духовной, политической, хозяйственной, экономической.

Община является основной социальной ячейкой. Она представляет собой замкнутое объединение людей, сплоченных по родовому или локальному принципу. В отношениях «человек-земля» именно община выступает посредником. Ее типология различна: выделяют феодальную, крестьянскую, городскую. Вид общины и определяет положение человека в ней.

Характерная черта традиционного общества – сельскохозяйственная кооперация, которую составляют клановые (родственные) связи. Отношения основываются на коллективной трудовой деятельности, использовании земельных угодий, систематических переделах земли. Такому обществу всегда свойственна слабая динамика.

Традиционное общество – это в первую очередь закрытое объединение людей, которое является самодостаточным и не допускает внешнего воздействия. Традиции и законы определяют его политическую жизнь. В свою очередь, социум и государство подавляют личность.

Особенности экономического уклада

Традиционное общество характеризуется преобладанием экстенсивных технологий и применения ручных орудий труда, господством корпоративной, общинной, государственной форм собственности, в то время как частная собственность все-таки остается неприкосновенной. Уровень жизни большей части населения является невысоким. В труде и производстве человек вынужден приспосабливаться к внешним факторам, таким образом, социум и особенности организации трудовой деятельности зависят от природных условий.

Традиционное общество – это противостояние природы и человека.

Экономический уклад вступает в полную зависимость от факторов природно-климатического характера. Основу такого хозяйства составляют скотоводство и земледелие, результаты коллективного труда распределяются с учетом положения каждого члена в социальной иерархии. Кроме сельского хозяйства, люди в традиционном обществе занимаются примитивным ремеслом.

Социальные отношения и иерархия

Ценности традиционного общества заключаются в почитании старшего поколения, старых людей, соблюдении обычаев рода, неписаных и писаных норм и принятых правил поведения. Конфликты, возникающие в коллективах, решаются при вмешательстве и участии старшего (вожака).

В традиционном обществе социальная структура подразумевает сословные привилегии и жесткую иерархию. При этом социальная мобильность практически отсутствует. Например, в Индии строго запрещаются переходы из одной касты в другую с повышением статуса. Основными социальными ячейками общества выступали община и семья. Человек прежде всего был частью коллектива, входящего в традиционное общество. Признаки, указывающие на неподобающее поведение каждого индивида, обсуждались и регулировалось системой норм и принципов. Понятие индивидуальности и следование интересам отдельного человека в такой структуре отсутствуют.

Социальные отношения в традиционном обществе строятся на подчинении. Каждый включен в него и ощущает себя частью целого. Рождение человека, создание семьи, смерть происходят в одном месте и окружении людей. Трудовая деятельность и быт строятся, передаваясь от поколения к поколению. Выход из общины всегда сложен и затруднителен, иногда даже трагичен.

Традиционное общество – это объединение по общим признакам коллектива людей, в котором индивидуальность не является ценностью, идеальный сценарий судьбы — исполнение социальных ролей. Здесь запрещено не соответствовать роли, в противном случае человек становится изгоем.

Социальный статус оказывает влияние на положение личности, степень приближенности к лидеру общины, жрецу, вождю. Влияние главы рода (старшего) непрекословно, даже если индивидуальные качества ставятся под сомнение.

Политическое устройство

Главным богатством традиционного общества является власть, которая ценилась выше, чем закон или право. Армии и церкви принадлежит главенствующая роль. Формой правления в государстве в эпоху традиционных обществ была преимущественно монархия. В большинстве стран представительные органы власти не имели самостоятельного политического значения.

Так как наибольшей ценностью выступает власть, то она не нуждается в обоснованиях, а переходит следующему вождю по наследству, ее источником является Божья воля. Власть в традиционном обществе деспотична и сосредоточена в руках одного человека.

Духовная сфера традиционного общества

Духовной основой общества выступают традиции. Сакральные и религиозно-мифические представления имеют господство как в индивидуальном, так и в общественном сознании. Религия оказывает значительное влияние на духовную сферу традиционного общества, культура гомогенна. Устный способ обмена информацией преобладает над письменным. Распространение слухов является частью социальной нормы. Количество людей, имеющих образование, как правило, всегда незначительно.

Обычаи и традиции также определяют духовную жизнь людей в общине, которой свойственна глубокая религиозность. Религиозные догматы находят отражение и в культуре.

Иерархия ценностей

Совокупность культурных ценностей, почитаемых безоговорочно, также характеризует традиционное общество. Признаки ценностно ориентированного социума могут быть общими или сословными. Культуру определяет ментальность социума. Ценности имеют строгую иерархию. Высшей, без сомнения, является Бог. Стремление к Богу формирует и определяет мотивы поведения человека. Он выступает идеальным воплощением благонравного поведения, высшей справедливости и источником добродетели. Другой ценностью можно назвать аскезу, которая подразумевает отказ от благ земных во имя обретения небесных.

Верность является следующим принципом поведения, выраженном в служении Богу.

В традиционном обществе выделяют также ценности второго порядка, например, праздность – отказ от физического труда вообще или только в определенные дни.

Необходимо отметить, что все они имеют священный (сакральный) характер. Сословными ценностями могут выступать праздность, воинственность, честь, личная независимость, что было приемлемо для представителей знатных слоев традиционного социума.

Соотношение современного и традиционного обществ

Традиционное и современное общество тесно взаимосвязаны. Именно в результате эволюции первого вида социума человечество вышло на инновационный путь развития. Современное общество характеризуется достаточно быстрой сменяемостью технологий, беспрерывной модернизацией. Культурная действительность также подвержена изменениям, что обуславливает новые жизненные пути для последующих поколений. Для современного общества характерен переход от государственной формы собственности к частной, а также пренебрежение индивидуальными интересами. Некоторые черты традиционного общества присущи и современному. Но, с точки зрения европоцентризма, оно является отсталым ввиду закрытости от внешних связей и инноваций, примитивным, продолжительным характером изменений.

businessman.ru

Традиционное общество: определение. Особенности традиционного общества

Общество это сложная природно историческая структура, элементами которой являются люди. Их связи и отношения обусловлены определенным социальным статусом, функциями и ролями, которые они выполняют, нормами и ценностями, общепринятыми в данной системе, а также их индивидуальными качествами. Общество принято делить на три типа: традиционное, индустриальное и постиндустриальное. Каждое из них имеет свои отличительные черты и функции.

В данной статье будет рассмотрено традиционное общество (определение, характеристики, основы, примеры и т. д.).

Что это такое?

Современному человеку индустриальной эпохи, плохо знакомому с историей и социальными науками, может быть непонятно, что такое «традиционное общество». Определение этого понятия мы рассмотрим далее.

Традиционное общество функционирует на основе традиционных ценностей. Часто оно воспринимается как родоплеменное, примитивное и отсталое феодальное. Оно представляет собой общество с аграрным устройством, с малоподвижными структурами и со способами социальной и культурной регуляции, базирующимися на традициях. Считается, что большую часть своей истории человечество находилось именно на этом этапе.

Традиционное общество, определение которого рассматривается в данной статье, представляет собой совокупность групп людей, стоящих на разных ступенях развития и не обладающих зрелым индустриальным комплексом. Определяющий фактор развития таких социальных единиц сельское хозяйство.

Характеристики традиционного общества

Для традиционного общества характерны следующие особенности:

1. Низкие темпы производства, удовлетворяющие потребности людей на минимальном уровне.

2. Большая энергоемкость.

3. Непринятие нововведений.

4. Строгая регламентация и контроль поведения людей, социальных структур, институтов, обычаев.

5. Как правило, в традиционном обществе запрещается любое проявление свободы личности.

6. Социальные образования, освященные традициями, считаются незыблемыми даже мысль об их возможных изменениях воспринимается как преступная.

Экономика традиционного общества

Традиционное общество считается аграрным, так как базируется на сельском хозяйстве. Его функционирование зависит от выращивания урожая при помощи плуга и рабочего скота. Так, один и тот же участок земли мог обрабатываться несколько раз, в результате чего возникали постоянные поселения.

Для традиционного общества характерны также преимущественное использование ручного труда, экстенсивный способ производства, отсутствие рыночных форм торговли (преобладание обмена и перераспределения). Это приводило к обогащению отдельных лиц или сословий.

Формы собственности в таких структурах, как правило, коллективные. Любые проявления индивидуализма не воспринимаются и отрицаются обществом, а также считают опасными, так как нарушают установленный порядок и традиционный баланс. Нет толчков к развитию науки, культуры, поэтому во всех сферах используются экстенсивные технологии.

Политическое устройство

Политическая сфера в таком обществе характеризуется авторитарной властью, которая передается по наследству. Это объясняется тем, что только таким образом можно поддерживать традиции длительное время. Система управления в таком обществе была достаточно примитивной (наследственная власть находилась в руках старейшин). Народ фактически никак не влиял на политику.

Часто имеет место идея о божественном происхождении лица, в руках которого находилась власть. В связи с этим политика фактически полностью подчинена религии и осуществляется только по священным предписаниям. Совмещение светской и духовной власти делало возможным все большее подчинение людей государству. Это, в свою очередь, укрепляло устойчивость общества традиционного типа.

Социальные отношения

В сфере социальных отношений можно выделить следующие особенности традиционного общества:

1. Патриархальное устройство.

2. Главной целью функционирования такого общества является поддержание жизнедеятельности человека и избежание его исчезновения как вида.

3. Низкий уровень социальной мобильности.

4. Для традиционного общества характерно деление на сословия. Каждое из них играло разную социальную роль. 5. Оценка личности с точки зрения места, которое люди занимают в иерархической структуре.

5. Оценка личности с точки зрения места, которое люди занимают в иерархической структуре.

6. Человек не ощущает себя индивидуумом, он рассматривает только свою принадлежность к определенной группе или общине.

Духовная сфера

В духовной сфере традиционное общество характеризуется глубокими, привитыми с детства религиозностью и моральными установками. Определенные ритуалы и догматы являлись неотъемлемой часть жизни человека. Письменности в традиционном обществе как таковой не существовало. Именно поэтому все предания и традиции передавались в устной форме.

Отношения с природой и окружающим миром

Влияние традиционного общества на природу было примитивным и незначительным. Это объяснялось малоотходным производством, представленным скотоводством и земледелием. Также в некоторых обществах существовали определенные религиозные правила, порицающие загрязнение природы.

По отношению к окружающему миру оно являлось закрытым. Традиционное общество всеми силами оберегало себя от вторжений извне и любого внешнего воздействия. Вследствие этого человек воспринимал жизнь как статическую и неизменную. Качественные перемены в таких обществах происходили очень медленно, а революционные сдвиги воспринимались крайне болезненно.

Традиционное и индустриальное общество: различия

Индустриальное общество возникло в XVIII веке, вследствие промышленных революций, прежде всего в Англии и Франции.

Следует выделить некоторые его отличительные черты.

1. Создание большого машинного производства.

2. Стандартизация деталей и узлов разных механизмов. Это сделало возможным массовое производство.

3. Еще одна важная отличительная черта – урбанизация (рост городов и переселение на их территории значительной части населения).

4. Разделение труда и его специализация.

Традиционное и индустриальное общество имеют существенные различия. Для первого характерно естественное разделение труда. Здесь преобладают традиционные ценности и патриархальное устройство, отсутствует массовое производство.

Также следует выделить постиндустриальное общество. Традиционное, в отличие от него, ставит целью добычу природных богатств, а не сбор информации и ее хранение.

Примеры традиционного общества: Китай

Яркие примеры общества традиционного типа можно встретить на Востоке в средние века и новое время. Среди них следует выделить Индию, Китай, Японию, Османскую империю.

Китай еще с древности отличался сильной государственной властью. По характеру эволюции общество этой страны развивалось циклически. Для Китая характерно постоянное чередование нескольких эпох (развитие, кризис, социальный взрыв). Следует отметить также единство духовной и религиозной власти в этой стране. По традиции, император получал так называемый «Мандат Неба» божественное разрешение на правление.

Япония

Развитие Японии в средние века и в новое время также позволяет говорить о том, что здесь существовало традиционное общество, определение которого рассматривается в данной статье. Все население Страны восходящего солнца делилось на 4 сословия. Первое – это самураи, дайме и сегун (олицетворяли высшую светскую власть). Они занимали привилегированное положение и имели право носить оружие. Второе сословие – крестьяне, владевшие землей в качестве наследственного держания. Третье – ремесленники и четвертое – купцы. Следует отметить, что торговля в Японии считалась недостойным делом. Также стоит выделить жесткую регламентацию общественной жизни каждого из сословий.

В отличие от других традиционных восточных стран, в Японии не существовало единства верховной светской и духовной власти. Первую олицетворял сегун. В его руках находилась большая часть земель и огромная власть. Также в Японии был император (тэнно). Он являлся олицетворением духовной власти.

Индия

Яркие примеры общества традиционного типа можно встретить в Индии на протяжение всей истории страны. В основе Могольской империи, расположенной на Индостанском полуострове, лежала военно ленная и кастовая система. Верховный правитель – падишах – являлся главным собственником всей земли в государстве. Индийское общество было строго разделено на касты, жизнь которых жестко регламентировалось законами и священными предписаниями.

autogear.ru

Традиционное общество

По одной из наиболее популярных классификаций выделяют следующие виды общества: традиционные, индустриальные и постиндустриальные. Традиционное общество является первой по времени исторического развития формой организации человеческих отношений. Этот общественный уклад стоит на первой ступени развития и характеризуется рядом следующих признаков.

Прежде всего, традиционное общество – это общество, жизнь которого основана на сельском (натуральном) хозяйстве с использованием экстенсивных технологий и примитивном ремесле. Характерно для периода Древнего мира и Средневековья. Считается, что практически любое общество, существовавшее в период от первобытной общины до начала промышленного переворота, является традиционным.

Орудия труда, используемые в этот период, ручные. Их совершенствование и модернизация происходили очень медленными, практически незаметными темпами естественной вынужденной эволюции. Экономическая система базировалась на использовании природных ресурсов, в ней преобладало натуральное хозяйство, добывающие промыслы, строительство, торговля.

Социальная система общества этого типа сословно-корпоративная, она стабильна и столетиями неподвижна. Существует несколько сословий, которые на протяжении долгого времени не изменяются, сохраняя статичность и неизменный характер жизни. Многим традиционным обществам товарные отношения вообще не свойственны либо развиты настолько слабо, что ориентированы они лишь на удовлетворение потребностей немногочисленного слоя социальной элиты.

Традиционное общество признаки имеет следующие. Оно характеризуется полным господством религии в духовной сфере. Жизнь человека считается осуществлением божественного промысла. Важнейшим качеством человека является коллективизм, чувство принадлежности своему классу, тесная связь с землей, где он родился. Индивидуализм людям еще не свойственен. В это время духовная жизнь была более значима для человека по сравнению с материальной.

Правила жизни в коллективе, сосуществования с соседями, отношение к власти определялись традициями. Статус человек приобретал при рождении. Общественное устройство трактовалось исключительно с точки зрения религии, поэтому и отношение к власти обеспечивалось объяснением божественного предназначения правительства на исполнение его роли в обществе. Глава государства пользовался бесспорным авторитетом и играл первостепенную роль в жизни общества. Такому обществу не свойственна мобильность.

Характеризуется традиционное общество в демографическом отношении высокой рождаемостью и такой же высокой смертностью, а также довольно низкой продолжительностью жизни.

Примерами традиционных обществ сегодня являются уклады жизни большинства стран Северной и Северо-Восточной Африки (Эфиопия, Алжир), юго-восточной Азии (Вьетнам).

В России общество данного типа просуществовало до середины 19 столетия. Несмотря на это, уже к началу века она была одной из самых крупных и влиятельных стран мира, имела статус великой державы.

Главные духовные ценности, которые имеет традиционное общество, это традиции, культура предков. Культурная жизнь была ориентирована преимущественно на прошлое: уважение предков, преклонение перед культурными памятниками и произведениями предыдущих эпох. Культуре свойственна гомогенность, ориентация на собственные традиции и довольно категоричное неприятий альтернативных культур других народов.

Многие исследователи считают, что традиционное общество характеризуется культурой отсутствия выбора. Мировоззрение, доминирующее в обществе, и устойчивые традиции предоставляют человеку уже готовую четкую систему ценностей и духовных ориентиров. Поэтому окружающий мир понятен человеку и не вызывает лишних вопросов.

fb.ru

Традиционное общество: как его понять

Нам, людям практических из будущего, крайне трудно бывает понять людей традиционного уклада жизни. Это обусловлено тем, что мы выросли в иной культуре. Однако понять людей традиционного общества крайне полезно, ведь такое понимание делает возможным диалог культур. К примеру, приехали вы отдыхать в такую традиционную страну, вы должны понимать местные обычаи и традиции, и уважать их. Иначе никакого отдыха не получится, а будут лишь сплошные конфликты.

Признаки традиционного общества

Традиционное общество — это общество, в котором вся жизнь подчинена традициям и обычаям. Кроме этого оно имеет следующие признаки.

Патриархальность — примат мужского начала над женским. Женщина в традиционном плане существо не совсем полноценное, более того, она — исчадие хаоса. Да и при прочих равных условиях, кто добудет больше пропитания мужчина или женщина? Скорее всего мужчина, конечно, если мы опустим «женщинизированных» представителей мужского пола.

Семья в таком социуме будет стопроцентно патриархальной. Примером такой семьи может быть та, на которую ориентировался протопоп Сильвестр, когда писал свой «Домострой» в 16 веке.

Коллективизм — будет еще одним признаком такого социума. Индивид здесь ничего не значит перед лицом рода, семьи, тэйпа. И это обоснованно. Ведь традиционное общество было развито там, где было крайне трудно достать пропитание. А значит только вместе можно обеспечить себя. В силу этого решения коллектива гораздо важнее любого индивида.

Аграрное производство и натуральное хозяйство будут признаками такого общества. Что сеять, что производить говорит традиция, а не целесообразность. Вся экономическая сфера будет подчинена обычаю. Что людям мешало осознать какие-то другие реалии и привнести новшества в производство? Как правило это были серьезные климатические условия, благодаря которым традиция доминировала: раз наши отцы и деды вели именно так хозяйство, с какой стати мы должны что-то менять. «Не нами придумано, не нам и менять» — , так думает человек, живущей в таком обществе.

Доминирование религиозного мировоззрения — будет еще одним признаком традиционного социума. Люди церкви здесь смогут пустить серьезные корни, ведь во что верили отцы и деды, в то и мы сами будем верить. Именно поэтому в нашем обществе до сих пор сохраняется вера в царя. Этот архетип унаследован нами от наших предков, когда царь был высший суд и наместник Бога на земле. Поговорка «Без царя в голове» явно иллюстрирует такой склад ума. Религия может быть самой разной: христианство, ислам, буддизм. Даже порой религиозные догматы будут влиять на судопроизводство, как это есть в мусульманском праве.

Существуют и другие признаки традиционного общества, которые мы более детально рассматриваем на курсах подготовки к ЕГЭ/ГИА:

Страны

Итак, традиционное общество, в отличие от индустриального, отличается приматом традиции и коллектива. Какие же страны можно назвать таковыми? Как это ни странно, но многие современные информационные общества можно отнести одновременно к традиционным. Как это возможно?

Вот, к примеру возьмем Японию. Страна крайне развитая, и одновременно в ней сильно развиты традиции. Когда японец приходит к себе домой, он находится в поле своей культуры: татами, сёдзи, суши — все это является неотъемлемой частью интерьера японского жилища. Японец, снимает повседневный деловой костим, как правило, европейский; и надевает кимоно — традиционную японскую одежду, очень просторную и комфортную.

Китай — также очень традиционная страна, и вместе с этим относящаяся к информационному обществу. К примеру, за последние пять лет в Китае было построено 18 000 мостов. Но вместе с тем, существуют деревни, где сильно чтут традиции. Сохранились монастыри Шаолинь, тибетские монастыри, которые неукоснительно соблюдают древние китайские традиции.

Приезжая в Японию или Китай ты будешь чувствовать себя чужаком — гайдзином или ляованем соответственно.

К таким же традиционным странам можно отнести Индию, Тайвань, страны Юго-Восточной Азии, страны Африки.

Предчувствую ваш вопрос, дорогой читатель: все-таки традиция это плохо или хорошо? Лично я считаю, что традиция — это хорошо. Традиция позволяет нам вспомнить, кто мы такие. Она позволяет помнить, что мы не покемоны и не просто люди из ниоткуда. Мы — потомки людей, которые жили до нас. В заключение хочу привести слова из японской пословицы: «По поведению потомков можно судить об их предков». Думаю, теперь вы понимаете, почему страны Востока традиционные страны.

Как всегда, жду ваших комментов 🙂

С уважением, Андрей Пучков

ege59.ru

Традиционное общество — СОЦИОЛОГИЯ.NET — основы социологии, обществознания и психологии, методы социологических исследований, теория социологии и психологии, опросы онлайн, статьи по психологии и социологии

Традиционное общество – это общество, характерное, преимущественно для сельской местности (пример традиционного общества — аграрное общество), не подверженное динамичным изменениям. Понятия индустриальное и постиндустриальное общество, а также традиционное общество часто встречаются вместе.

Традиционный тип общества является, в некотором роде, противоположностью индустриального и постиндустриального общества. Давайте попробуем разобраться, что такое традиционное общество?

Основные черты традиционного общества

Для традиционного общества характерно отсутствие государственности или существует несколько государств в одном обществе, которые стремятся к самоизоляции. Какие из ценностей характерны для общества традиционного типа? Традиционный тип общества характеризуется преобладанием традиционных ценностей и патриархальным укладом жизни. Для традиционного типа общества характерны приоритет коллективизма, принадлежность к общине. В индустриальных обществах, в отличие от традиционных, государства существуют, а в постиндустриальных обществах, охваченных процессом глобализации существуют как национальные государства, так и надгосударственные органы власти. Также, для традиционного общества характерно длительное существование общины, натуральное хозяйство.

В традиционном обществе в отличие от индустриального и постиндустриального человек почти полностью зависит от сил природы, а его влияние на природу минимально. В индустриальном обществе человек активно приручает силы природа, а в постиндустриальном властвует над ними. Какой признак характеризует индустриальное общество? Правильный ответ: массовое промышленное производство. Традиционное общество характеризуется преобладанием земледелия и скотоводства, а промышленное производство либо отсутствует совсем, либо является незначительным.

Такие установки трудовой этики, как предпочтение отдыха труду,

стремление зарабатывать не больше, чем это необходимо для

удовлетворения основных потребностей, характерны для

общества традиционного типа.

Традиционное общество, в отличие от индустриального общества имеет сословный тип социальной стратификации. Традиционное общество в отличие от индустриального не имеет своей целью производство товаров массового потребления. Цель традиционного общества – поддержание существования человеческого вида. Развитие традиционного общества направлено на распространение человечества на большие территории и сбор природных богатств. Цель постиндустриального общества – добыча обработка и хранение информации.

Основные отношения в традиционном и индустриальном обществе складываются между людьми и природой. В постиндустриальном обществе основные отношения происходят между людьми.

Таблица: Черты традиционного общества. (источник: схемо.рф)

Понятие «традиционное общество» часто используется в социологии и других социальных науках, хотя точное его определение отсутствует, и имеются спорные моменты его использования. Так, например, существуют общества, которые отчасти схожи с традиционным типом общества, но все же имеют явные отличия. Иногда ошибочно считаю, что синонимом традиционного общества являются: аграрное общество, племенное общество, древнее общество или феодальное общество.

Также существует ошибочное мнение, что в традиционных обществах вообще не происходит никаких изменений. Конечно, традиционные общества в отличие от индустриальных развиваются не так динамично, но все же они не застывают во времени, а развиваются, просто в ином направлении, чем индустриальные и постиндустриальные общества.

Традиционное общество является самым ранним, оно возникло вместе с возникновением общества вообще. Время индустриального общества — это XIX — XX века. Постиндустриальное общество существует и развивается сейчас.

Еще по теме:

Joomla! Українаxn--c1ajbknbbt0c0f.net