Общество когда появилось – Когда возникло индустриальное общество 🚩 индустриальное общество социология 🚩 Гуманитарные науки

Первобытное общество — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Первобы́тное о́бщество (также доисторическое общество, доисторическая эпоха) — период в истории человечества до изобретения письменности, после которого появляется возможность исторических исследований, основанных на изучении письменных источников. Термин доисторический вошёл в употребление в XIX веке. В широком смысле слово «доисторический» применимо к любому периоду до изобретения письменности, начиная с момента возникновения Вселенной (около 14 млрд лет назад), но в узком — только к доисторическому прошлому человека. Обычно в контексте дают указания, какой именно «доисторический» период обсуждается, например, «доисторических обезьян миоцена» (23—5,5 млн лет назад) или «Homo sapiens среднего палеолита» (300—30 тыс. лет назад). Поскольку, по определению, о данном периоде нет письменных источников, оставленных его современниками, информацию о нём получают, опираясь на данные таких наук, как археология, этнология, палеонтология, биология, геология, антропология, археоастрономия, палинология.

Поскольку письменность появилась у разных народов в разное время, ко многим культурам термин доисторический либо не применяется, либо его смысл и временные границы не совпадают с человечеством в целом. В частности, периодизация доколумбовой Америки не совпадает по этапам с Евразией и Африкой[* 1].

Поскольку данные о доисторических временах крайне редко касаются личностей и даже не всегда говорят что-либо об этносах, основной социальной единицей доисторической эпохи человечества является археологическая культура. Все термины и периодизация этой эпохи,

ru.wikipedia.org

Возникновение человеческого общества

“Заря человеческой истории – это время возникновения человеческого общества”.

Общество — в широком понимании слова, это совокупность всех видов взаимодействия и форм объединения людей, которые сложились исторически; в узком понимании — исторически конкретный тип социальной системы, определённая форма социальных отношений, группа лиц, объединенная общими морально — этическими нормами (устоями).

Возникновение человеческого общества и человека есть единый процесс.

Общество, как совокупность общественных отношений, возникает с появлением человека.

Стадия первоначального возникновения человеческого общества начинается тогда, когда случайное, неустойчивое употребление предметов природы в качестве средств воздействия на другие предметы природы постепенно становится необходимым, устойчивым.

Процесс превращения человекообразной обезьяны в человека и возникновения общества был весьма длительным. Процесс антропогенеза (становления человека) и социогенеза (формирования социума), начавшийся 1,5 — 1,6 млн. лет назад, завершился 35-40 тыс. лет назад. Однако в этот процесс возникновения человеческого общества четко выделяются две стадии. В их ходе человеческое общество окончательно сформировалось и одновременно качественно конституировался человек как наиболее совершенное существо и как социальная единица. Этими двумя стадиями являются: процесс биологического и процесс социального очеловечения. В процессе биологического очеловечения человек освободился от свойств, присущих животным, а в процессе социального очеловечения возникает общественное существо, — существо, которое может развиваться, жить только в обществе, в коллективе с другими людьми. Став обществом, человек тем самым оказался подчиненным общественным связями отношениям.

Прямым наследием животного прошлого были формы брачных отношений внутри этих древнейших общин. Судя по тому, что мы знаем об этих отношениях в более поздних человеческих общинах, где они только частично были урегулированы, в это древнейшее время брачные отношения должны были иметь беспорядочный характер (стадия промискуитета), определяясь лишь биологическим инстинктом.

Но самое основное заключалось в том, что внутри такой первобытной группы, орды или человеческого первобытного стада, существование которого было обусловлено жизненной необходимостью, имелась такая могучая сила, какой не было и не могло быть даже в наиболее крепко спаянном стаде животных,— коллективная трудовая деятельность в борьбе с природой. В процессе развития трудовой деятельности внутри первобытной общины росли и крепли общественные связи, обуздывавшие прежние зоологические инстинкты, унаследованные человеком от его животных предков. В ходе тысячелетий новое, человеческое, всё больше и больше брало верх над старым, звериным. Это выразилось, в частности, в ограничении полового общения между родителями и их детьми.

Совместная трудовая деятельность, общее жилище, общий огонь, согревавший его обитателей,— всё это с естественной необходимостью сплачивало и объединяло людей. Об укреплении социальных связей, вызванном необходимостью объединения людей для борьбы с природой, наглядно свидетельствуют вся обстановка мустьерских поселений, вся их культура, все следы их деятельности, в том числе даже такие, казалось бы, обычные и невыразительные с этой стороны находки, как «кухонные отбросы» в виде тысяч или даже десятков тысяч костей животных, находимых в пещерных жилищах неандертальцев и на их стоянках под открытым небом. По ним видно, как человек постепенно преодолевал животный эгоизм, унаследованный от дочеловеческого состояния. В отличие от животных человек заботился уже не только о самом себе и не только о своих собственных детях, но и о всей общине. Вместо того, чтобы съедать добычу на месте охоты, мустьерские охотники несли её в пещеру, где у пылавшего костра оставались занятые ведением домашнего хозяйства женщины, а также дети и старики.

Очень вероятно, что именно в это время начинается переход к новой форме общественной жизни. Возникают первые зачатки древнейшей формы родового общества, материнской родовой общины, т. е. коллектива, связанного узами родства.

Формы брачных отношений к этому времени прошли уже значительный путь развития, хотя трудно сказать с определённостью, какого уровня они достигли. Первоначально, отношения между полами, видимо, носили неупорядоченный общественными правилами характер. Дальнейшее развитие семьи пошло по линии сужения круга лиц, участвующих в брачном общении, раньше всего путём ограничения брачного общения между поколением родителей и детьми, затем между единоутробными братьями и сестрами и т. д.

Общая собственность рода и общины начинает вытесняться обособленной собственностью отдельных домохозяйств, уравнительное распределение вытесняется трудовым, общинно-родовые связи рвутся и уступают место общинно-соседским в их ранней, первобытной форме. Появляются начальные формы эксплуатации, вместе с которыми избыточный продукт начинает превращаться в прибавочный, происходит зарождение частной собственности, общественных классов и государственности. Верхняя граница — появление классовых обществ и государств — наиболее продвинутыми обществами перейдена около 5 тыс. лет назад, наиболее отставшими в своем развитии не перейдена и до настоящего времени.

studfiles.net

Первобытное общество

Первобытное общество — исторический период человеческого общества между доисторическим миром и древним миром.

Первобытное общество — исторический период человеческого общества между доисторическим миром и древним миром.

Если верить ученым, человек появился на Земле около 2,5 миллиона лет назад, а первые цивилизации и государства — менее 10 тысяч лет назад. Следовательно, основная часть истории человечества -99,9% — приходится на времена первобытного общества…

А произошло многое…

Самое главное событие — это, конечно же, появление самого человека — мыслящего существа, который научился изготовлять орудия труда и пользоваться ними.

Затем произошло одно из основных событий, а именно, переход к производящему хозяйству или неолитическая революция. До этого человек все готовое брал от природы, но около 10—12 тысяч лет назад отношения человека и природы круто изменились: с тех пор человек стал изменять природу.

Изменяет он ее до сих пор…

Огонь и свет, исходящий от него, внесли важнейшие изменения в поведение людей, активность которых больше не ограничивалась дневным временем, а возможность приготовить на огне белковую пищу позволила улучшить питание.

Кроме того, многие крупные животные и кусающие насекомые избегали огня и дыма.

Важнейшим приобретением человека стала речь, которая позволила выражать свои мысли и абстрактные понятия.

Следующее событие, которое произошло во времена первобытного общества, это возникновение религии, а также связанного с ней искусства. Исследования показывают, что самые ранние образцы пещерной живописи, известные сегодня, насчитывают более 30 тысяч лет, а самые поздние — около 12 тысяч лет.

Есть различные системы периодизации первобытного общества и все они по-своему в чем-то несовершенны.

Современные исследователи в основном считают, что во времена палеолита и неолита — 50-20 тысяч лет тому назад — социальное положение мужчин и женщин было равным, хотя ранее считалось, что сначала господствовал матриархат.

В последствии возникла парная семья — стали образовываться постоянные пары на более или менее продолжительный срок. Она превратилась в моногамную семью — пожизненное единобрачие отдельных пар.

Читайте в этом разделе:

Неандертальцы: новые открытия и гипотезы

В 1856 году в Германии, в ущелье Неандерталь возле Дюссельдорфа и Эркрата, впервые были обнаружены ископаемые остатки крупных гоминид, похожих на шимпанзе, которые по месту находки были названы неандертальцами…

Неандерталец (человек неандертальский, палеоантроп) — (Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis) — ископаемый вид человека, обитавший 140—24 тысячи лет назад, и который, согласно современным научным данным, частично является предком современного человека (ассимиляция с кроманьонцами).

Особенности их комплекции — массивные надбровные дуги и согнутые в коленях ноги — некоторыми исследователями сначала были приняты за признаки патологии…

«Следы дьявола» — следы гейдельбергского человека

«Следы дьявола» (Ciampate del Diavolo) — так жители окрестностей вулкана Роккамонфина на юге Италии назвали цепочки следов, которые сохранились в застывшем вулканическом потоке.

Эти следы и далее обрастали бы легендами, если бы не два местных любителя археологии Марко де Анжели и Адольфо Панарелло, которым пришла в головы идея показать загадочные следы специалистам из университета в Падуе.

И местная достопримечательность стала археологической сенсацией 2003 года: были открыты следы, оставленные древнейшими на территории Европы гуманоидами, представителями вида Homo erectus (человек прямоходящий, также называемый «гейдельбергским человеком»).

Загадка «Ледяного человека»

Он отправился в путь, надев три слоя одежды и прочные башмаки с подошвой из медвежьей кожи.

С собой он взял кинжал с кремневым лезвием, набор для разжигания огня и берестяную коробочку, где лежали угли, завернутые в кленовые листья.

history-paradox.ru

Необычные вопросы: как возникло общество?

#1

Некоторые исследователи полагают, что общество возникло в то время, когда сформировались первобытные общины — объединения охотников и собирателей. Другие думают, что возникновение общества нужно в первую очередь связывать с появлением основ политического строя — в первобытном варианте — с появлением родоплеменных отношений. Однако, однозначного ответа на вопрос, как возникло общество, современные ученые дать не могут. Слишком далеко в прошлом спрятан ответ, слишком много разных подходов к возникновению общества существует со стороны различных наук и теорий.

#2

Одним из ключевых вопросов в науках, которые изучают общество, является также более простая проблематика по сравнению с изучением его возникновения — вопрос о том, как развивалось общество. Этот вопрос является более простым для изучения, так как до наших дней дошло множество исторических письменных источников, красочно описывающих быт и нравы Древнего мира. Этими источниками являются и трактаты величайших философов, и различные письменные сделки, и даже письма, оставленные потомкам простыми людьми. Все они свидетельствуют о развитии общественных отношений во всех сферах общества: экономической, духовной, политической. Благодаря древним текстам, современная наука может сформировать целостное представление о жизни далеких предков — их род занятий, политическую структуру, появление и развитие рыночных отношений, а также, безусловно, и развитие отношений между людьми.

#3

В развитии человеческих взаимоотношений большую роль всегда играли конфликтные ситуации. Поэтому вопрос о том, как разрешаются конфликты в обществе, никак нельзя обойти стороной. Одной из основополагающих теорий об обществе является как раз теория социального конфликта. Её суть в том, что общество определяется в совокупности постоянных конфликтов между людьми. Эта теория называет и способы разрешения конфликтов: победа одной из сторон, компромисс, интеграция (перестройка взглядов противоборствующих субъектов) и мнимое улаживание (устранение острого конфликта, без устранения его причин).

#4

Наиболее философский вопрос для ученых, изучающих общество, это вопрос о том, как связаны природа и общество. К этой проблеме существуют различные подходы, но все исследователи сходятся в одном — человеческое общество неразрывно связано с окружающим природным миром, является его зависимым элементом.Никогда не стоит забывать о том, что человеческое общество выделилось из природы. Любое человеческое действие оказывает влияние на окружающий мир — и в наших интересах сохранить его на долгие тысячелетия!

uznay-kak.ru

Возникновение общества

Мы рассказали, как под влиянием труда сформировался человек. Наша дальнейшая задача – ознакомить читателей с начальной историей трудовой деятельности людей, приведшей к возникновению общества.

Чтобы изучить сравнительно недавнее время, ученый обычно обращается в библиотеку и в архивы, где хранятся письменные документы. Изучая их, можно не только восстановить образ жизни разных народов, но даже воскресить отдельные события и назвать их участников.

Но эпоха, о которой сохранились письменные документы, ограничивается всего лишь несколькими тысячелетиями. Да и то касаются эти документы только тех народов, у которых в прошлом имелась письменность. Вся же история человечества, как нам уже известно, исчисляется сотнями тысяч лет. Вполне понятно поэтому, что здесь библиотечные архивы бессильны что-либо вскрыть. Их заменяет земля, в которой погребены не только костные остатки людей, но и орудия труда, предметы быта, рассказывающие о жизни людей, изготовлявших эти орудия труда и пользовавшихся ими.

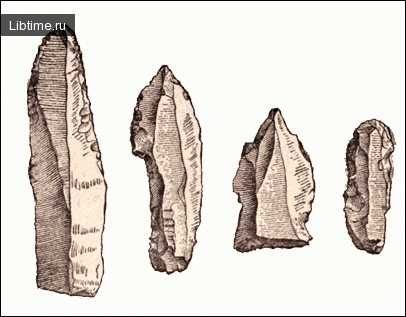

Весь огромный период, в течение которого проходило формирование человека из обезьяны, то есть от возникновения обезьяночеловека до появления «готового человека» – кроманьонца, принято именовать древнекаменной эпохой, или палеолитом (от слов: «палайос» – древний, «литос» – камень). Названа эта эпоха так потому, что тогда люди пользовались каменными да изготовленными из костей и рогов животных орудиями. Нет сомнения, что люди того времени пользовались также деревом. Но оно истлело, сгнило и не сохранилось. Эпоху палеолита делят обычно на две стадии: раннего и позднего палеолита.

Эпоха раннего палеолита

Люди эпохи раннего палеолита (обезьянолюди и неандертальцы) вели стадный образ жизни. Они не возводили себе жилищ и располагали свои стоянки под навесами скал или в естественных пещерах, которые им приходилось отвоевывать у водившихся в те времена страшных хищников.

В поисках пищи формировавшиеся люди бродили по обширным горным, степным и лесным пространствам. Любая личинка, съедобный корень, луковица или наземный плод с жадностью пожирались на месте их находки. Не брезговали, конечно, наши далекие предки и падалью. Впрочем, и такая пища не всегда имелась в изобилии, и часто приходилось подолгу бродить с пустым, урчащим желудком. И все же древние наши предки при всей их слабой вооруженности в борьбе с суровыми условиями жизни ухитрялись охотиться на крупных травоядных животных.

В этом убеждает нас нахождение на некоторых неандертальских стоянках костей даже таких животных, как мамонт. Вообще надо думать, что для древнейших людей охота на крупных животных была более доступна, чем на мелких. Чтобы убить мелкое наземное животное или птицу, требуется наличие лука и стрел, силков, капканов и т. п. Ловля рыбы требует сетей и специальных крючков. Охота же на крупных животных не требует таких орудий. Она могла осуществляться при помощи облав и загона животных в овраги, выход из которых запирался группой охотников. Животные могли также сгоняться к обрывам скал, с которых, если не все, то хотя бы некоторые из них срывались, падали вниз и разбивались.

Охота на крупных животных могла, наконец, проводиться при помощи огневых облав: безлесная степь зажигалась с подветренной стороны с таким расчетом, чтобы заставить пасущиеся на ней стада животных бежать в определенном направлении – к обрывистым речным берегам и оврагам, где они становились добычей охотников. Подобные приемы охоты еще до последнего времени практикуются у культурно отсталых народов, например у австралийцев, папуасов и других, а это свидетельствует о возникновении общества.

Надо сказать, что даже те крайне несовершенные каменные орудия, какие имелись у людей раннего палеолита, были в значительной мере приспособлены для нужд охоты. Это осколки кремня с острыми и режущими краями. Такими орудиями, конечно, невозможно убить какого-либо зверя. Зато эти кремневые орудия вполне пригодны для свежевания убитых животных, разрезания шкур и очистки их от мездры (остатков мяса). Встречаются еще более крупные кремневые орудия, получившие название «ручных рубил». Однако ими ни рубить, ни колоть что-либо невозможно. Некоторые считают, что «ручные рубила» употреблялись для выкапывания из почвы кореньев, личинок и прочего, что могло быть использовано в качестве пищи.

Охота на животных сыграла огромную роль в эволюции человека и формировании общества. Энгельс был, несомненно, прав, когда считал, что без мясной пищи не сформировался бы «готовый человек». Мясная пища содержит все вещества, необходимые для поддержания жизни. Использование огня дало возможность лучше усваивать мясо. Охота на животных, распространенных во всех климатических зонах, дала возможность и человеку широко расселиться по Земле.

Но самым важным является то, что охота на крупных животных способствовала развитию общественной жизни формировавшихся людей. Первобытная охота требовала наличия значительного количества людей, крепко сплоченных в коллективы. В таких объединениях смирялись дикие инстинкты первобытных дикарей, которые вынуждены были подчинять свои личные полуживотные побуждения общим интересам.

Пойти против интересов и воли коллектива значило быть убитым. Даже если бунтарю и удавалось избежать кровавой расправы бегством, то и тогда он не был гарантирован от смерти: жизнь в одиночестве обрекала дикаря на лишения и полуголодное существование и делала его беззащитным в борьбе с хищными животными. Таким образом, охота отыграла большую роль в возникновении общества.

Первобытное объединение формировавшихся людей – стадо – явилось переходной ступенью к собственно человеческому обществу. Последнее, как писал Энгельс, появилось одновременно с появлением на Земле «готовых людей» – кроманьонцев, или людей эпохи позднего палеолита.

Эпоха позднего палеолита

Орудия кроманьонцев несравненно более разнообразны, чем неандертальские, что свидетельствует не только о возникновении общества, а и о его развитии. Люди позднего палеолита были искусными мастерами по обработке кремня, кости и рога животных. В их инвентаре мы находим наконечники для копий (дротиков), копьеметалки, шилья, а также куски камня и мамонтовой кости с выдолбленными в них углублениями наподобие чаш. Все ученые сходятся на том, что это жировые светильни, употреблявшиеся для освещения темных пещер.

Культурные остатки позднего палеолита дают основание утверждать, что основным занятием кроманьонцев была охота на крупного зверя. Конечно, некоторое значение имело и собирание растительных продуктов. Находимые в редких случаях костяные крючки свидетельствуют также о том, что кроманьонцы начинали заниматься и рыбной ловлей.

В настоящее время в распоряжении ученых накопился огромный материал, дающий возможность довольно отчетливо представить себе образ жизни и труда людей раннего и позднего палеолита. Особенно богатый материал для этого дают широко развернувшиеся изыскания советских археологов.

Среди открытых советскими учеными палеолитических стоянок особенно выделяются две, где, помимо орудий труда и костей животных, обнаружены костные остатки неандертальцев.

Первая из этих стоянок обнаружена в 1924 году Г. А. Бонч-Осмоловским в пещере Киик-Коба, в Крыму, в 25 километрах к востоку от Симферополя. На дне пещеры оказались кости правой голени и обеих стоп взрослого неандертальца и несколько в стороне плохо сохранившийся скелет ребенка в возрасте около одного года. Там же было раскопано большое количество грубо обработанных кремневых орудий.

В пещере Киик-Коба обнаружено также значительное количество костей животных – гигантского оленя, дикого осла, кабана, сайги, песца, волка. Следует думать, что киик-кобинская стоянка является одной из наиболее древних в Европе.

Еще больший интерес представляет стоянка, открытая А. П.Окладниковым в 1938 году в пещере Тешик-Таш в Байсунском районе Узбекской ССР.

;

В этой пещере оказалось значительное количество костей, в том числе череп неандертальского ребенка лет девяти. Там же найдены грубо обработанные кремневые орудия и кости некоторых животных и среди них много рогов горных козлов, на которых охотились тешик-ташские неандертальцы.

Тешик-ташская находка имеет мировое научное значение, так как она разрушила распространенное среди некоторых зарубежных ученых мнение о том, что Средняя Азия не была заселена неандертальцами.

Тешик-ташская находка интересна и в другом отношении. Среди антимарксистски мыслящих ученых распространено мнение, что не труд, а холод являлся основным фактором формирования человека. Это утверждение исходит из того, что неандертальцы жили в Европе в ледниковую эпоху, когда температура была намного ниже, чем теперь, и животные, на которых охотились неандертальцы, были иные. Не будь холода, заявляют сторонники ледниковой теории, не было бы и самого человека.

Тешик-ташская находка опрокинула и этот домысел. Оказывается, что в то время, когда в Средней Азии жили неандертальцы, там не было оледенения и климат и животный мир были почти такими же, как в настоящее время. Выходит, что в Европе и Азии в различных природных условиях жили одинакового вида люди, изготовлявшие одинакового типа орудия. Следовательно, не климат, а труд, как писал Энгельс, был основным фактором эволюции человека.

Первые данные о тешик-ташской находке были опубликованы видным советским антропологом Г. Ф. Дебецом еще в 1938 году. Подробное же изучение и описание этой находки осуществлено коллективом Научных работников в Институте антропологии Московского университета во главе с профессором М. А. Гремяцким. Сборник «Тешик-Таш», в котором опубликованы результаты изучения этой ценной находки, удостоен в 1950 году высокой награды – Сталинской премии.

Скульптура головы неандертальского ребенка, сделанная по черепу, найденном в стоянке Тешик-таш (Узбекистан). Работа М. М. Герасимова, музей антропологии Московского университета.

Череп тешик-ташского ребенка был найден раздробленным примерно на сто пятьдесят кусков. Восстановил его антрополог-реконструктор М. М. Герасимов. Им же на основе восстановленного черепа создан для Музея антропологии Московского университета скульптурный портрет тешик-ташского ребенка. Заметим кстати, что Герасимовым: восстановлен облик и других ископаемых людей древнекаменной эпохи, а также исторических лиц. Труд Герасимова «Основы восстановления лица по черепу» также удостоен в 1950 году Сталинской премии.

Среди некоторых иностранных реакционных ученых распространена теория, утверждающая, что неандертальцы не являются предками кроманьонцев, что оба эти вида людей жили одновременно. Согласно этой теории, кроманьонцы – «высшая» порода людей. Они пришли в Западную Европу, истребили неандертальцев и сами осели там. Остатки же неандертальцев под натиском кроманьонцев ушли из Европы в Африку и Азию, где и дали начало современным народам этих стран.

Советским антропологам принадлежит заслуга разоблачения этой фальшивой теории. Ими открыт и описан ряд находок, составляющих переход от человека неандертальского вида к современному. Такие находки были обнаружены на Северном Кавказе (Подкумок), возле Москвы (Сходня), на Волге (Хвалынск) и возле Днепропетровска на Украине.

Подобные же промежуточные находки обнаружены в Чехословакии и в Палестине. Неандертальский череп из пещеры Схул в Палестине, например, имеет выступающий вперед подбородок, как и у современного человека. Отметим также, что иногда встречаются черепа современных людей, несущие на себе некоторые ослабленные неандерталоидные черты.

Надо, наконец, указать, что костные остатки неандертальцев обнаруживаются в более древних слоях земли, чем кроманьонские. Никогда неандертальские и кроманьонские находки не были обнаружены в одном и том же слое. Это опровергает измышления реакционных ученых, пытающихся подорвать учение об обезьяньем происхождении современных людей и доказать, что они будто бы не имеют ископаемых предков. Как видим, возникновение общества происходило не локально, а в разных регионах.

Не меньшая заслуга принадлежит советским археологам в деле изучения образа жизни людей эпохи позднего палеолита. Достаточно указать, что за последние тридцать лет в СССР разведано и раскопано примерно триста стоянок позднего палеолита. Остановим наше внимание на двух из них.

В 1946 году совместной экспедицией Музея антропологии Московского университета и Института истории материальной культуры Академии наук СССР под руководством М. В. Воеводского (1903–1948) была открыта недалеко от Курска стоянка люден позднего палеолита, раскопка которой продолжалась в течение 1947–1949 годов. Расположена стоянка на берегу небольшой речки Рагозны (приток реки Сейм), где ныне находится село Авдеево.

На авдеевской стоянке люди поселились еще в ледниковую эпоху, примерно тридцать-сорок тысяч лет назад. В это время с севера двигался огромный ледник, покрывавший большую часть Восточной Европы. По определению геологов, толщина льда в некоторых местах доходила до 2 километров. Южная часть ледника заканчивалась двумя «языками», двигавшимися по долинам рек Дона и Днепра.

Стоянка Авдеево находилась несколько южнее ледниковой границы. Климат здесь был суровый. Местность представляла собой тундру, переходящую в засушливую степь. Неглубоко от поверхности почвы залегала вечная мерзлота. Тем не менее животные, на которых охотились люди того времени, водились здесь в изобилии.

Дело в том, что по мере продвижения ледника с севера, которое продолжалось в течение десятков тысячелетий, растительность скуднела, а потом и вовсе погибала под ледяным покровом. Что касается животных, то не приспособившиеся к наступившим климатическим изменениям вымерли, а остальные постепенно уходили все дальше на юг, приноравливаясь к новым условиям жизни. Таким образом, территория, расположенная к югу от ледника, представляла собой как бы заповедник, в котором скопилось много различных животных. Здесь во множестве водились мамонты, шерстистые носороги, северные олени, мускусные овце-быки, бурые медведи, волки, песцы, дикие лошади и другие.

Авдеевская стоянка имела примерно пятнадцать землянок, расположенных по краям растянутого круга (эллипса). Каждая землянка представляла собой неглубокую яму размером до 4 квадратных метров. Поверх каждой такой ямы устраивался остов из мамонтовых бивней и крупных костей других животных. Этот остов, по-видимому, покрывался шкурами, которые истлели и не сохранились.

Не все землянки были жилыми. Судя по обнаруженным в них культурным остаткам, можно предполагать, что часть землянок служила складскими помещениями для запасов пищи и шкур, которые накоплялись после каждой удачной охоты. Это была общественная собственность. Исходя из всего количества жилых землянок и их размеров, следует думать, что авдеевская стоянка состояла примерно из сорока-пятидесяти оседлых охотников.

Среди орудий труда, обнаруженных на авдеевской стоянке, имеются кремневые ножевидные пластинки, долотца, резцы, сверла. Найдены также изделия из мамонтовой кости – так называемые тесла, применявшиеся, по-видимому, в качестве землекопалок, проколки, лощила, шилья. Имеются украшения в виде специально изготовленных подвесок и просверленных зубов животных. На стоянке оказалось также несколько женских фигурок из мамонтовой кости.

Не меньший интерес представляет позднепалеолитическая стоянка Талицкая, названная по имени открывшего ее в 1938 году М. В. Талицкого (1906–1942), погибшего в борьбе против гитлеровских захватчиков. Находится стоянка Талицкая в районе Северо-западного Урала, на реке Чусовой, недалеко от города Молотова. Стоянка Талицкая, позже изучавшаяся некоторыми другими советскими учеными, дала обильный археологический материал. Это было становище полуоседлых охотников, задерживавшихся здесь в течение нескольких лет.

На стоянке обнаружены очажные ямы, заполненные углем сожженных костей, главным образом мамонта и шерстистого носорога. Обнаружены также кости диких лошадей, северных оленей, косуль, песцов и некоторых других животных.

Стоянка Талицкая свидетельствует о том, что уже примерно двадцать пять тысяч лет назад люди широко расселились по нашей земле, проникнув далеко на север.

Хотя в эпоху позднего палеолита люди уже переходили к оседлому образу жизни, они все же ни земледелием, ни скотоводством еще не занимались, и основным их занятием была охота на крупных животных. Но имеется некоторое основание предполагать, что в это время уже появилась собака (прирученный волк в одних местах и шакал – в других), которая, возможно, была не только сторожем стоянок, но и сопровождала человека в его охотничьих странствиях.

Загрузка…libtime.ru

История возникновения общества

Просмотров: 116Возникшее в результате процесса и отделения государства от социальных структур, правовое и гражданское общество стало особым периодом в истории человечества. История возникновения общества и его сформированная структура носила характер относительно самостоятельной сферы жизни, и в то же время разгосударствления ряда общественных отношений. Когда, впервые, возникло человеческое общество, основанное на праве и государстве, люди были резко разделены между собой на хозяев и рабов, управляющих и управляемых.

В рабовладельческом обществе люди начали угнетать и эксплуатировать других. Рабовладельческий строй стал первой в истории человечества, классовой общественно-экономической формацией, где не прекращающаяся классовая борьба между рабовладельцами и рабами стала движущей пружиной истории рабовладельческого общества, в конечном итоге, определяя общество рабовладения во всей его идеологии.

В феодальном обществе проявилась иерархия каст, в которой некоторый слой людей стал полностью зависеть от других. На плечах труженика выросло огромное паразитическое дерево с королями или царями на его вершине. Эта пирамида социального бытия определяла права и обязанности граждан т.к. все права были на вершине социальной лестницы. Это было общество коленопреклонения, где не только труженики, но и правители преклоняли колени перед догмами Священного Писания и образа Всевышнего.

В эпоху Возрождения открылось проявление к свободной личности и к идеалу сильного, полностью развитого человеческого существа, ищущего новых открытий иностранных земель, расширяя горизонты науки и создавая шедевры искусства и технического совершенства. История стала ареной деятельности для предприимчивого и решительного человека без препятствий феодальной социальной пирамиды, где наслаждаясь каждой привилегией, богатые прожигали свою жизнь и деньги, а труженики находились в состоянии порабощения и угнетения. Сначала пришла борьба за свободу мысли и творчества. Это переросло в борьбу за гражданскую и политическую свободу, свободу частной инициативы и общественной активности в целом.

В результате последовавших буржуазных революций, владельцы капитала приобрели все привилегии, а также политическую власть. Благородная борьба, под знаменами буржуазных революций свободы, равенства и братства, превратилась в обилие привилегий для одних и угнетения других. Расцвел индивидуализм, в котором каждый считал себя пупом земли, и свое собственное существование и процветание стало более важным, чем чье-либо другое.

Люди поставили себя в оппозицию к другим людям и обществу в целом. Такое взаимное отчуждение является заболеванием, которое разлагает социальное целое. Растущая бюрократия, утилитаризм и значительно сузили возможности для выражения и развития человеческой индивидуальности. Человек стал незначительным винтиком в гигантской машине, управляемой капиталом. Отчуждение дало знать о себе с особой силой.

Что такое отчуждение человека государством?

Отчуждением, можно назвать преобразование результатов физической и интеллектуальной деятельности человека в силу, которая получив кнут руку, наносит ответный удар по ее собственным создателям — людям. Это своего рода джинн, которого люди призвали на помощь, а затем сами оказываются в состоянии зависимости и не могут с ним справиться. Таким образом, государство, которое возникло в рабовладельческом обществе, стало силой, угнетающей массу народа, аппаратом принуждения со стороны одного класса над другим.

Мыслители прошлого, которые действительно были посвящены идее приносящей пользу рабочему люду, указывали на опасность системы, управляемой силами отчуждения. Система, в которой некоторые люди живут за счет чужого труда, где попирается человеческое достоинство, физические и интеллектуальные силы человека истощаются эксплуатацией.

Человек свободен там, где он не только служит средством достижения целей правящего класса и его партии, но сам является главной целью общества, объектом всех его планов и положений.

Главным условием освобождения личности является уничтожение эксплуатации одного человека другим, а также возрождение чувства человеческого достоинства. В отличие от буржуазного индивидуализма, социалистический коллективизм начинается от интересов индивидуализма не только избранных, но всех трудящихся. Социализм требует ярких, талантливых личностей с большим количеством инициативы.

Человек с чувством перспективы является высшим идеалом творческой деятельности социалистического общества.

sergeikomkov.ru

Лекция 11. Возникновение общества — Коммунистический университет

Логика истории

Как мы уже отмечали, если общество есть «органическое» целое, то и история общества должна быть расчленена на стадии, этапы, которые проходит в своём развитии всякое «органическое» целое.

1.Начало процесса исторического развития общества, то есть образование исторических предпосылок общества, образование социального в недрах биологического, вообще природного. На этой стадии появляются предпосылки возникновения общества, но самого общества ещё нет.

2. Первоначальное возникновение общества. Сюда мы относим первобытнообщинный строй.

3. Формирование общества. Идёт процесс преобразования возникшим обществом унаследованной природной основы. Формирование общества включает в себя все классово-антагонистические формации.

4. Зрелость общества. Процесс преобразования унаследованной природной основы (имеются в виду земные условия, «земное лоно» истории) завершён. Природная основа в существенно преобразованном виде включена в качестве момента в процесс развития общества. Зрелое общество – коммунистическая формация.

Таковы стадии, этапы восходящего развития общества как «органического» целого. Первые три стадии мы относим к становлению человеческого общества.

В связи с тем, что мы рассматриваем логику всей истории, к становлению человеческого общества мы относим не только становление человека как биологического вида, но и становление человечества в общественном отношении.

На стадии образования исторических предпосылок общества безраздельно господствуют природные закономерности. Источник развития тут следует искать в развитии природы. На стадии первоначального возникновения общества образуется и начинает действовать принципиально новый – социальный – источник развития. Ведущим, главным фактором развития с возникновением человека как нового биологического вида становится социальный, а не природный фактор. Правда, природный фактор, природная основа, только начинает преобразовываться новым процессом. На стадии формирования общества продолжается преобразование природной основы, однако в той или иной степени природная основа всё же остается не преобразованной. И, значит, социальное, хотя оно и есть главный, ведущий фактор развития,ещё не господствует в том смысле, что не до конца преобразован унаследованный процесс – природная основа.

На стадии зрелости общества социальный фактор становится не только ведущим, но и непосредственно господствующим.

Итак,на первой стадии источник развития находится в природе, на второй стадии возникает социальный источник развития, он сразу же оказывается ведущим. Благодаря возникновению этого принципиально нового фактора и как его проявление образуется взаимодействие между ним и природным фактором. Господствует взаимодействие социального и природного факторов при главенстве социального. На третьей стадии возникший социальный фактор продолжает быть ведущим, главным. На четвертой стадии социальный фактор полностью подчиняет себе природный фактор, и только на этой стадии он безраздельно господствует, а значит, только теперь безраздельно господствуют самодвижение, саморазвитие общества, взаимодействие людей как самоцель, развитие сущности человека как самоцель. Здесь речь идет о «земном» существовании человечества. Но уже на последней стадии формирования создаются предпосылки к «космическому» существованию человечества, к космической цивилизации и к новому витку взаимодействия человечества с природой.

Первоначальное возникновение общества.

Характерная черта животного отношения к окружающей среде (Форма II) – в основном подвижный образ жизни, передвижение тела при помощи специальных органов передвижения в поисках благоприятных условий среды (прежде всего в поисках пищи и защиты от нападения). Животные главным образом приспосабливаются к окружающей среде, но вместе с тем имеет место и более развитое обратное воздействие на среду. При преимущественно непосредственной связи с окружающей средой растение тоже обратно воздействует на среду: тем, что потребляет одни вещества и выделяет другие. Животные сохраняют в преобразованном виде такое обратное воздействие на среду, но характерным для них обратным воздействием является воздействие уже самим перемещением (например, вытаптывание растений) и «вырыванием» предмета добычи из его среды, перемещением добычи. Тем не менее решающим, определяющим воздействием в отношении животных и среды остается воздействие среды на живой организм. Обратное воздействие играет подчиненную роль. Активное, обратное воздействие животных на среду развивается.

Стадия первоначального возникновения человеческого общества начинается тогда, когда случайное, неустойчивое употребление предметов природы в качестве средств воздействия на другие предметы природы постепенно становится необходимым, устойчивым (Форма IV). Чем чаще, устойчивее становится употребление предметов природы для воздействия на другие предметы природы, тем устойчивее становятся форма и материал средств воздействия, тем больше дифференцируются средства воздействия соответственно своему материалу, природе предмета, на который происходит воздействие, и тому, ради чего осуществляется воздействие (ради удовлетворения той или иной потребности). Труд из инстинктообразного превращается в собственно человеческий труд со всеми его компонентами (целью, средствами, предметами, процессом, результатом, субъектом труда).

Труд и производство.

Хронологически возникновение труда как общественного процесса преобразования природы произошло, судя по раскопкам стоянок древних людей, не позже чем два-три миллиона лет назад в эпоху начала палеолита (древнекаменный век).

Необходимость употребления средств воздействия (каменных орудий труда) закрепляется в создании, производстве этих самых средств. Нередко говорят: «Труд создал человека». Это утверждение – на первый взгляд – не вполне точно, ибо может создаться впечатление, что сначала образовался труд, а потом человек. Между тем возникновение человека шло именно в процессе возникновения труда.

Вследствие самой природы передних, а затем верхних конечностей воздействие на предметы природы могло быть главным образом механическим. Из предметов природы, чаще всего встречающихся и данных природой в готовом виде, наиболее пригодным для механического воздействия на другие предметы природы был камень. Ручная механическая обработка камня, превращающая его в средство воздействия, проходит ряд этапов.

От стадии начала человеческой истории ведёт своё происхождение такой способ поддержания существования, как добыча. На первых этапах стадии первоначального возникновения истории непосредственно господствует не производство, а добыча, ибо это общество охотников, рыболовов, собирателей.

По мере того как ручная механическая обработка камня достигает совершенства и в основном исчерпывает свои возможности, то есть по мере перехода к неолиту (новый каменный век, берущий своё начало около двенадцати тысяч лет назад), происходит в конце концов и такое совершенствование добычи, которое ведёт к исчерпанию возможности добычи. Ведь возможности добычи определяются данным природой в готовом виде количеством и качеством животных и биологических потребностей человека. Чем более совершенными становятся средства добычи, тем в большей степени исчерпывается природная «кладовая», возникает и растёт необходимость воздействия на саму эту «кладовую» природы. И это воздействие реализуется переходом к скотоводству и земледелию, то есть к господству уже не присваивающего, а производящего хозяйства, к господству не добычи, а производства. С переходом к неолиту осуществляется и переход к первому этапу скотоводства и земледелия, к раннему этапу производящего хозяйства.

Добыча при помощи произведенных средств воздействия более сложна (требует более сложной подготовки и организации, вызывает усложнение самого процесса добычи…), более эффективна, чем добыча без таких средств. Её образование обусловливает рост устойчивости стада, согласованности действий членов стада, ведет к тому, что все более настоятельной становится необходимость в исключении конфликтов внутри стада. Наиболее частым источником конфликтов является борьба за удовлетворение полового инстинкта. По мере роста устойчивости стада устанавливается запрет членам стада вступать в половые связи друг с другом. Образуется род. Помимо увеличения роли производства средств воздействия и совершенствования, усложнения добычи, осуществляющейся при помощи этих средств, их влияния на рост устойчивости стада и на исключение половых связей внутри стада имеет смысл признать и роль естественного отбора в происхождении рода. Запреты вступления в половые связи внутри стада (экзогамия), становящегося родом, есть то или иное осознание необходимости исключения этих связей. Осознание – продукт возникновения социальных (в широком смысле слова) отношений. При помощи естественного отбора объяснить возникновение упомянутых запретов нельзя. Но отсюда еще не следует, что неосознаваемый естественный отбор не содействовал образованию рода тем, что вел к вырождению и гибели тех стад, в которых имели место внутристадные половые связи (агамия).

Род окончательно возникает тогда, когда полностью исключаются половые связи внутри стада и становятся регулярными, устойчивыми половые связи между членами разных родов. Видимо, два этих процесса были не вполне тождественны.

При возможности регулярных, периодических встреч разных стад (родов), а тем более при постоянном обитании в зоне доступности их по отношению друг к другу половые партнёры вполне могли проживать каждый в своем стаде, превращавшемся в род, не переходя в род половых партнеров. Если же встречи сообществ были – в силу обстоятельств проживания – нерегулярны, затруднительны, то в таких условиях возникала необходимость перехода лиц мужского или женского пола в род своих половых партнёров.

Наиболее вероятным, видимо, было все же возобладание в конце концов тенденции переселения в род своего (своих) полового партнера (партнеров).

Во-первых, потому что связи разных стад в период превращения стада в род в общем и целом скорее всего были довольно затруднительными, нерегулярными.

Во-вторых, обуздываемый инстинкт вряд ли мог достаточно устойчиво быть обуздан, если он вместе с тем достаточно регулярно не удовлетворялся в соответствии со своей природой.

Возобладание в конце концов переселения в род своего (своих) полового партнёра (партнёров) обусловливалось, по нашему мнению, не только характером хозяйствования, но и природными условиями проживания сообществ, и необходимостью достаточно регулярного удовлетворения полового инстинкта в соответствии с его природой.

Члены рода, вместе с лицами, переселявшимися в род из других родов, образуют общину, отличную от рода. Если род живет обособленно, то община и род представляют собой непосредственное тождество, они не различаются между собой.

И агамия, и экзогамия сами по себе еще не исключают борьбу за половых партнёров, пусть и находящихся вне рода. Достаточно устойчивое исключение конфликтов такого рода достигается, по нашему мнению, в том случае, когда образуется более или менее устойчивое парное партнёрство, парная семья.

Способ производства и природа человека.

Как добыча, так и стадные связи наследуются из животного мира, и то и другое в конце концов преобразуются возникающим производством. На ранних этапах первоначального возникновения человеческого общества производство уже существует и играет ведущую роль в развитии, однако непосредственно господствует добыча, а производство ей подчинено. На позднем этапе стадий первоначального возникновения человеческого общества, когда эта стадия созревает, господство переходит к производству – таковы сообщества ранних скотоводов и земледельцев.

Возвращаясь к утверждению «Труд создал человека», подчеркнём, что становление человека, образование ядра его природы происходило в процессе образования труда, то есть целенаправленных действий по преобразованию природы. Цель этих действий – получение предметов потребления при помощи изготовленных орудий труда. Неразвитость этих орудий в ту эпоху заставляла трудиться всю общину от мала до велика.

Труд с зарождения человечества носил ярко выраженный общественный, коллективный характер. То же можно сказать и о производственных отношениях, как о естественно возникших коллективных связях. Когда необходимый труд на себя был неотделим (для каждого человека) от необходимого труда на всю общину.

Определяющим фактором для формирования человеческой природы стал труд по изготовлению кремниевых, а затем и костяных орудий труда. Усложнившееся производство этих первых средств труда требовало длительного периода обучения каждого нового работника. А процесс обучения сам становился сложным трудовым процессом и уже сам требовал формирования сложных методов такого обучения. Так около 200 тысяч лет назад возник Homo Sapiens – человек разумный. Человек, способный объяснить сложные задачи и своим коллегам по совместному труду, и подрастающему поколению, используя при этом не только язык жестов, но и человеческую речь. Человек, детёныши которого обрели детство. У других млекопитающих, включая приматов и первых людей, детёныши достигали половой зрелости, то есть становились взрослыми особями, через один-три года после рождения. У человека разумного детство и отрочество длились уже более полутора десятка лет, в течение которых они обучались не только сложному труду, но и коллективистским производственным отношениям.

Именно такой сложный совместный коллективный труд, требующий длительного обучения, и сформировал человека, как существо социальное, изначально коллективистское; как существо, с одной стороны, нуждающееся в поддержке других членов общины, а с другой стороны, сознающего, что благо его общины есть и его благо, что гибель его общины есть и его гибель. Поэтому сознательное, свободное от всякого принуждения творение добра для других стало сутью человеческой природы.

Поэтому когда мы говорим о сути человеческой природы, мы говорим не столько о человеке разумном, сколько о человеке человечном. Становление человека человечного длилось два-три миллиона лет и в основном уже состоялось к началу неолита, когда от добычи человек стал постепенно переходить к раннему скотоводству и земледелию.

Однако диалектика человеческой природы такова, что потребность сознательного творения добра возникла исторически естественно, как результат естественно возникших коллективистских производственных отношений, и эта потребность не была результатом внутреннего убеждения человека. То есть человечность человека была стихийной, так как не была результатом внутренней духовной работы, не была результатом внутреннего убеждения. Человечность была естественным, но стихийным продуктом эволюции вида. И эта внутренняя человеческая потребность творить добро в полной мере осуществима лишь в естественных для неё условиях – в обстановке коллективной работы. В первобытном обществе такая обстановка была результатом естественно сложившихся производственных отношений.

Поэтому человек изначально стал социальным животным, поскольку – как и у животных – мы находим,

«…что всё ещё существует огромное несоответствие между поставленными себе целями и достигнутыми результатами, что продолжают преобладать непредвиденные последствия, что неконтролируемые силы гораздо могущественнее, чем силы, приводимые в движение планомерно. И это не может быть иначе до тех пор, пока самая существенная историческая деятельность людей, та деятельность, которая подняла их от животного состояния до человеческого, которая образует материальную основу всех прочих видов их деятельности, – производство, направленное на удовлетворение жизненных потребностей людей, то есть в наше время общественное производство, – особенно подчинена слепой игре не входивших в их намерения воздействий неконтролируемых сил и пока желаемая цель осуществляется здесь лишь в виде исключения, гораздо же чаще осуществляются прямо противоположные ей результаты…»

(Ф. Энгельс. Диалектика природы).

И как показала история развития общества, врождённая человечность, в силу стихийности, неосознанности своего возникновения, также подвержена слепой игре сил, неуправляемых и неконтролируемых человеком.

Скотоводство и земледелие при своём развитии выводят общество за рамки стадии первоначального возникновения, обусловливают разложение первобытной общины и переход к рабовладению.

С переходом к раннему скотоводству и раннему земледелию начинает создаваться возможность образования продукта, превышающего необходимый жизненный минимум. До перехода к господству производства человеческий род, по сути дела, боролся за биологическое выживание.Обеспечение биологических потребностей колебалось вокруг жизненно необходимого минимума, тяготело к нему.

Раннее скотоводство и раннее земледелие уже создают возможности для превышения жизненно необходимого минимума, однако эти возможности ещё не развиты. С дальнейшим развитием скотоводства и земледелия появляется устойчивое производство продуктов, превышающее жизненно необходимый минимум, но не позволяющее достигнуть жизненно необходимого оптимума (последний не достигается также и во всех классово-антагонистических обществах). Создаются возможности для присвоения частью общества продукции, превышающей жизненно необходимый минимум. Начинается борьба между людьми за прибавочный продукт. Если до этого человек коллективно, сообща, по-братски боролся с внешними силами, то теперь вопреки врождённому коллективизму начинается борьба внутри коллектива с другими членами этого коллектива.

Логика истории такова, что развитие производительных сил в первобытнообщинном обществе порождает новые производственные отношения, отрицающие естественно сложившийся общинный уклад, а вместе с этим начинается подавление естественно сложившейся человеческой природы. Борьба между людьми за прибавочный продукт приводит к накоплению богатств в частных руках. Образуется моногамная семья, отличающаяся от парной семьи тем, что существенной связью членов этой семьи служит хозяйственная связь.

На стадии первоначального возникновения общества социальное и биологическое находятся в отношении конкретного тождества, то есть тождества с различием. Производительные силы, производственные отношения, способ производства в сообществах людей, которые живут главным образом добычей, уже возникли, играют ведущую роль в развитии, но непосредственно не господствуют, непосредственно, в повседневной практике господствует добыча– способ обеспечения, хотя и модифицированный производством, но тем не менее унаследованный от животного мира.

Человек в этом своём отношении к природе и к другим людям уже отделился от природы и вместе с тем остаётся ещё в общем тождественным с ней. Переход к раннему скотоводству и раннему земледелию есть переход к господству в жизни общества производства, способа производства. Но раннее скотоводство и раннее земледелие скорее только открывают возможности для господства способа производства в жизни общества, нежели реализуют их: по продуктивности раннее скотоводство и раннее земледелие ещё не превышают развитую добычу устойчиво, только главным образом создаются возможности для устойчивого превышения жизненно необходимого минимума.

Для всей стадии первоначального возникновения человеческого общества характерна борьба человеческого рода за биологическое выживание,лишь в конце стадии эта борьба устойчиво клонится к победе человеческого рода. Кроме того, примитивные скотоводство и земледелие есть в основном воздействие человека на природные условия природного, биологического порождения выращиваемых им животных и растений, на создание благоприятных природных условий их функционирования. Причём это воздействие людей, в общем, по своему характеру аналогично благоприятному воздействию на животные и растения девственной природы (сравни, например, полив путём запруд и весеннее наводнение). Если имеет место воздействие непосредственно на само животное и растение, то оно осуществляется главным образом путём отбора (аналогично действию естественного отбора). Следовательно, производство тут имеет характер воздействия на внешние условия тех процессов, совершение которых и даёт продукт, служащий средством к жизни. А значит, способ производства остаётся внешним по отношению к этим процессам, существенно не преобразует их, не проникает внутрь этих процессов.

Стадные отношения есть природные, биологические связи. Возникновение производства (думается, наряду с действием естественного отбора) ведёт к их превращению в род.

Но, во-первых, стадные связи с образованием рода совсем не исчезают. Так, если судить по стадам приматов и примитивным отношениям, сохраняющимся и в довольно развитых человеческих обществах, стадо животных предков человека было иерархическим.

В иерархическом стаде лучшую пищу потребляет вожак, затем детёныши, а также самки и самцы, близкие к вожаку. Вожаком становится наиболее агрессивная особь, в случае оспаривания её места в стаде, вступающая в борьбу за него. Вожак может быть свергнут в любое время другой особью. Вместе с тем вожак выполняет функции, полезные стаду в целом: охраняет его, выносит главную тяжесть в борьбе с внешним нападением и т. д. Положение вожака в стаде неустойчиво, соотношение сил в стаде может меняться, члены стада могут распадаться на группы и т. п.

Сохранение внутри рода остатков стадных отношений сыграло немаловажную роль в период возникновения и развития частной собственности.

Во-вторых, род есть преобразование стада путём исключения половых связей внутри рода, а переселение членов других родов в данный род непосредственно означало возможность регулярного удовлетворения полового инстинкта (что в то время с необходимостью было и процессом размножения). В роде и родовой общине непосредственно на первом плане были обуздание полового инстинкта, исключение половых связей внутри рода и обеспечение регулярных половых связей с членами других родов. Социальный фактор действовал на характер половых связей, связей по размножению. Но непосредственно господствовали именно определенного характера половые связи, связи по размножению, то есть биологические связи.

На стадии первоначального возникновения человеческого общества социальное уже возникло, выступило его отличие от биологического, но непосредственно преобладает ещё тождество социального с биологическим.

С окончательным установлением рода образуется и община, как отличная от рода и как такая, в которой род представлял собой «ядро» родовой общины.

Родовая община – первая историческая форма общности. Мы не имеем возможности разбирать здесь разные формы общины и их эволюцию из-за ограниченности объёма нашего курса. Скажем только в общем виде: всякая община представляет собой ту или иную форму естественно возникшей общности. Тем самым не отрицается роль социального в образовании и функционировании общины, но подчёркивается тот факт, что общину в любой её форме отличает та или иная степень нерасчленённости (в единстве с расчленённостью) природного и социального. Так, например, в родовой общине имеет место незавершённость отчленения социального от половых связей, от связей по размножению. В территориальной общине существенным признаком являются общность и различие по территории, в земледельческой общине общность определяется тем или иным общим отношением к земле, то есть главным образом отношением к природно данному, а не к произведенному средству производства.

Таким образом, говоря о естественно возникшей общности, мы не имели в виду чисто природную общность, речь шла о такой общности, в которой социальное не вполне отделилось от природного, не вполне преобразовало его, в которой непосредственно на первый план выступает природная обусловленность. Например, зависимость сообщества от использования такого естественно возникшего средства производства, как земля, есть естественно определенная зависимость.

Что дальше?

В следующей лекции мы начнём изучение стадии формирования общества, к которой относятся рабовладельческое, феодальное и капиталистическое общества.

Литература

- Ф. Энгельс. Диалектика природы,

- Ф. Энгельс. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека,

- Ф. Энгельс. Анти-Дюринг,

- В.А. Вазюлин. Логика истории. Вопросы теории и методологии,

- Э. Фромм. Вклад Маркса в познание человека,

- Лекция первая. «Устарел ли марксизм? (Часть I)»,

- Лекция вторая. «Зачем коммунистам нужна диалектика?»,

- Лекция третья. «Диалектическое познание общества. Начало: простейшее отношение общества»,

- Лекция четвёртая. «Переход от простейшего отношения общества к сущности общества. Диалектика труда»,

- Лекция пятая. «Сущность общества. Общественный способ производства»,

- Лекция шестая. «Явление и действительность общества. Общественное сознание (Часть I)»,

- Лекция седьмая. «Явление и действительность общества. Общественное сознание (Часть II)»,

- Лекция восьмая. «Надстройка общества и его материальный базис».

- Лекция девятая. «Человек как личность».

- Лекция десятая. «Логика истории»

comuniver.com