Обозначение цветов на карте – Географическая карта. Чтение карты | Природоведение. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, конспект, сочинение, ГДЗ, тест, книга

Что обозначают цвета на карте?

Если бы картографы не использовали разные цвета для отметок на картах, то они (карты) были бы серыми и скучными, не правда ли? Цвета на них, на самом деле, — нечто большее, чем просто цвета. Для меня удивителен тот факт, что у каждого оттенка есть свой смысл и свое собственное предназначение!

Что общего у всех карт

Некоторые цвета принято использовать в определенном значении, вне зависимости от того, какая это карта. Они узнаваемы любым школьником и понятны абсолютно для всех.

Например, и на политической, и на физической, и на любой другой карте никто не осмелится отметить горы или пустыни голубым цветом.

Цвета на физической карте

Можно сказать, что физическая карта используется чаще всего: на уроках географии, во время планирования невероятного путешествия по новой стране и т. д. Значения цветов на ней вполне логичны и ясны. Любому ребенку и взрослому будет понятно, что зеленый — это лес, коричневый — горы, белый — лед, а желтый — пустыня.

В этом виде карт оттенки имеют большое значение. Чем темнее коричневый цвет, тем выше гора. Например, поверхность Гималаев, Анд или гор Кордильер отличается на карте самыми темными оттенками коричневого.

Чем темнее синий цвет на карте, тем глубже дно в водоеме. Пример — Марианская впадина. Соответственно, если на карте водоем имеет светло-голубой окрас, то он совсем неглубокий.

Как используют цвета в других картах

Уже понятно, что цвета могут быть использованы по-разному, в зависимости от того, к какому виду нужная карта относится. Они могут выполнять следующие функции:

- в политических картах цвета чаще всего нужны для ясного выделения границ между странами;

- на картах климатических зон разными цветами показаны разные климатические пояса;

- цвета на карте часовых поясов также используются для выделения границ между поясами.

Исходя из этого можно сделать вот такой вывод: если речь идет о цветах, используемых в заливке (когда определенным оттенком закрашена какая-то область, например, страна), то главная цель использования цвета — проведение четких границ между странами, регионами, поясами и зонами.

Цвета играют действительно значимую роль на картах. Они не только делают изображение эстетичнее, но и содержат полезную информацию, а также помогают с легкостью ориентироваться по карте.

travelask.ru

на географических картах низины обозначают цветом желтым зелёным коричневым голубым??

Советую внимательно прочитать!! !Горы – крупные, узкие, вытянутые участки поверхности литосферы, возвышающиеся над прилегающими равнинами более чем на 500 м.

Так как горы составляют часть рельефа, договоримся, что будем понимать под рельефом. Рельеф – совокупность неровностей поверхности литосферы.

Показываю участникам физическую карту России в атласе и прошу ответить на вопрос: «Что на ней показано цветовой гаммой?» . Ответ: «Рельеф» . Прошу запомнить ответ для последующего обсуждения.

На вопрос: «Каким цветом на карте показаны горы?» , слышу: «Коричневым или различными оттенками коричневого цвета» . Он принимается, как неверный. Так оценивается ответ полностью или частично неправильный. Прошу найти на карте Новосибирские острова и посмотреть, что расположено севернее их. Выясняется – хребет Ломоносова в Северном Ледовитом океане.

Спрашиваю: «Хребет – это горы?» , «Они показаны коричневым цветом?» . Нет, светло-голубым. «На какой вопрос отвечали: на поставленный или другой?» . Оказывается, отвечали на вопрос: «Каким цветом на суше показаны горы?» .

Правильный ответ: «На суше этой карты горы отмечены различными оттенками коричневого цвета, а в акватории (моря и океаны) – от белого до светло-голубого» .

На вопрос — «Каким цветом на суше карты показаны равнины? » — получаю ответ: «Зеленым» . Ответ также не принимается.

Чтобы обоснованно ответить на этот вопрос, нужно знать содержание понятия «равнина» . Равнины – крупные, овальной формы участки поверхности литосферы с незначительными до 500 м неровностями. По абсолютным отметкам местности среди них различают.

1) до 200 м – низменности, окрашенные в темно-зеленый цвет;

2) от 200 до 500 м – равнины зеленые с возвышенностями до 500 м;

3) свыше 500 м до 4-5 км – плоскогорья, плато, нагорья.

Самая высотная равнина на Земле – Тибетское нагорье с высотами 4-5 км. На карте Тибетское нагорье показывается темно-коричневым цветом, а Средне-Сибирское плоскогорье – светло-коричневым цветом, потому что высоты его 800-1000 м. Таким же цветом отмечены, например, Уральские горы, максимальная высота которых 1895 м – гора Народная, а средняя – 1000 м.

Повторяю первый свой вопрос:

«Что показывается цветовой гаммой на физической карте?» . После небольшого совещания участников в ответ слышу: «Абсолютные отметки местности, но не рельеф» . Для этого карта сопровождается шкалой глубин и высот в метрах. Если бы отражался рельеф, равнины суши изображались бы областями однотонного зеленого цвета, а горы – вытянутыми участками коричневого цвета без всяких оттенков.

otvet.mail.ru

Что обозначают зеленым цветом на плане и на физической карте?

Советую внимательно прочитать!! !Горы – крупные, узкие, вытянутые участки поверхности литосферы, возвышающиеся над прилегающими равнинами более чем на 500 м.

Так как горы составляют часть рельефа, договоримся, что будем понимать под рельефом. Рельеф – совокупность неровностей поверхности литосферы.

Показываю участникам физическую карту России в атласе и прошу ответить на вопрос: «Что на ней показано цветовой гаммой?» . Ответ: «Рельеф» . Прошу запомнить ответ для последующего обсуждения.

На вопрос: «Каким цветом на карте показаны горы?» , слышу: «Коричневым или различными оттенками коричневого цвета» . Он принимается, как неверный. Так оценивается ответ полностью или частично неправильный. Прошу найти на карте Новосибирские острова и посмотреть, что расположено севернее их. Выясняется – хребет Ломоносова в Северном Ледовитом океане.

Спрашиваю: «Хребет – это горы?» , «Они показаны коричневым цветом?» . Нет, светло-голубым. «На какой вопрос отвечали: на поставленный или другой?» . Оказывается, отвечали на вопрос: «Каким цветом на суше показаны горы?» .

Правильный ответ: «На суше этой карты горы отмечены различными оттенками коричневого цвета, а в акватории (моря и океаны) – от белого до светло-голубого» .

На вопрос — «Каким цветом на суше карты показаны равнины? » — получаю ответ: «Зеленым» . Ответ также не принимается.

Чтобы обоснованно ответить на этот вопрос, нужно знать содержание понятия «равнина» . Равнины – крупные, овальной формы участки поверхности литосферы с незначительными до 500 м неровностями. По абсолютным отметкам местности среди них различают.

1) до 200 м – низменности, окрашенные в темно-зеленый цвет;

2) от 200 до 500 м – равнины зеленые с возвышенностями до 500 м;

3) свыше 500 м до 4-5 км – плоскогорья, плато, нагорья.

Самая высотная равнина на Земле – Тибетское нагорье с высотами 4-5 км. На карте Тибетское нагорье показывается темно-коричневым цветом, а Средне-Сибирское плоскогорье – светло-коричневым цветом, потому что высоты его 800-1000 м. Таким же цветом отмечены, например, Уральские горы, максимальная высота которых 1895 м – гора Народная, а средняя – 1000 м.

Повторяю первый свой вопрос:

«Что показывается цветовой гаммой на физической карте?» . После небольшого совещания участников в ответ слышу: «Абсолютные отметки местности, но не рельеф» . Для этого карта сопровождается шкалой глубин и высот в метрах. Если бы отражался рельеф, равнины суши изображались бы областями однотонного зеленого цвета, а горы – вытянутыми участками коричневого цвета без всяких оттенков.

otvet.mail.ru

Что обозначается на географической карте оттенками синего цвета?

Рассматривать географические карты довольно интересно. Тем более, что они разноплановые. В школе у нас были большие настенные карты, атласы и контурные карты. Мне всегда нравилось находить на картах всякие горы и моря, реки и равнины.

Оттенками синего цвета на географической карте обозначают всегда одно – воду

Что у нас в природе синего цвета? Правильно: небо и вода. Но на картах небо зачем? Значит, обозначают всякие водные объекты. Что к ним относится? Вот что:

- океаны и моря;

- проливы и заливы;

- бухты и лиманы;

- озера и реки;

- водохранилища и болота (на картах изображают тонкими прерывистыми линиями).

Это очень удобно. Сразу видно, где вода. На картах синего цвета больше, так как суша занимает все же меньшую часть нашей планеты. Причем если реки и озера окрашивают одинаковым цветом, то океаны и даже большие моря имеют разные оттенки синего. Это делается для того, чтобы сразу сосредоточить внимание на глубине. Чем синее цвет на карте, тем больше глубина водоема в этом месте. Даже просто глядя на географическую карту, можно представить, в каком месте глубже.

Еще на картах с большим масштабом (с большим уменьшением Земли) просто невозможно отразить на мелких объектах (на реках, озерах) все их глубины, да и ни к чему это. А вот на топографических картах местности (где масштаб небольшой и позволяют размеры) иногда выделяют глубины более насыщенными оттенками синего или условными линиями синего цвета.

Оттенки синего цвета на старинных картах

Не всегда воду на картах рисовали синим цветом. В старинных картах моря и океаны были просто не закрашены. А реки рисовались каким-то другим цветом: коричневым, черным, зеленым… .

В древности люди просто не выделяли синий цвет. Его как бы не существовало. У некоторых народов даже не было такого слова «синий». И в природе не так много синего цвета. Поэтому, видимо, он появился, как цвет, намного позже других цветов. Только после этого на географических картах стали рисовать воду оттенками синего цвета.

Как хорошо, что он все же появился этот синий цвет. Ведь намного удобней, когда вода синяя, земля коричневая, растительность зеленая.

travelask.ru

6. Цветовое оформление (расцветка) карт

Карты для улучшения читаемости печатаются в красках. Благодаря этому изображение местности расчленяется как бы на отдельные составные элементы, каждый из которых отчетливо выделяется своим цветом.

Цвета

красок на картах стандартны и в какой-то

мере соответствуют действительной

окраске изображаемых объектов: леса,

сады, кустарниковые плантации и заросли

выделяются на картах зеленым цветом;

водные объекты, а также болота, солончаки,

ледники — синим; элементы рельефа и

некоторые разновидности грунта (пески,

каменистые поверхности, галечники) —

коричневым; автострады и шоссейные

дороги — оранжевым цветом, а грунтовые

улучшенные дороги — желтым. На картах

масштабов 1:25000 и 1:50000 оранжевым цветом

выделяются также кварталы населенных

пунктов, в которых преобладают огнестойкие

строения, а на картах масштаба 1:100000 и

мельче этим цветом показаны города с

населением 50 тыс. и более жителей.

Остальные элементы содержания карт

печатаются черной краской

7. Пояснительные подписи и цифровые обозначения

На картах применяются полные и сокращенные подписи.

Полностью подписываются собственные названия населенных пунктов, рек, гор, отдельных урочищ. Шрифты подписей названий населенных пунктов и рек одновременно служат и условными обозначениями, так как своим размером и начертанием (рисунком) они дополняют характеристику этих объектов. Сокращенные подписи, сопровождающие некоторые условные знаки, поясняют свойства изображенных объектов, сообщая о них данные, которые невозможно отобразить графически. Так, у условных знаков промышленных, сельскохозяйственных и некоторых других объектов они указывают род объекта или производства. Например: маш.—машиностроительный завод, медн.— медные разработки, вдкч.— водокачка, мин.—минеральный источник.

Сокращенными подписями поясняется также характер и некоторых других объектов, неразличимых по условному знаку, но выделяющихся по своему значению. Например: шк.—школа, гсп.— госпиталь, каз.—казарма и т. п.

Цифрами указываются числовые характеристики некоторых объектов, например, число домов в сельских населенных пунктах, отметки высот наиболее характерных точек рельефа, меженный уровень воды в реках, характеристика лесонасаждений — высота и толщина деревьев, густота древостоя и т. п.

8. Общие правила чтения карт

Читать карту — это значит правильно и полно воспринимать символику ее условных знаков, быстро и безошибочно распознавая по ним не только тип и разновидности изображаемых объектов, но и их характерные свойства. Наряду с этим процесс чтения карты включает также глазомерное восприятие пространственных соотношений между рассматриваемыми на ней объектами.

Ввиду

большого разнообразия задач, решаемых

командирами с помощью карт, характер и

объем требующейся им информации о

местности и вытекающие из этого целевая

установка и методическая последовательность

чтения карты могут быть самыми различными.

Однако во всех случаях должны соблюдаться

следующие общие правила

1) Избирательное отношение к содержанию карты: читать не все подряд, а выборочно, фиксируя внимание на тех участках и элементах содержания карты, которые имеют отношение к решаемой задаче. Выявление подлежащих рассмотрению объектов и определение требующейся о них информации производятся путем предварительного беглого обзора по карте изучаемого района (полосы, направления).

2) Совокупное чтение условных знаков: условные знаки изучаемых объектов следует рассматривать не изолированно, а во взаимной связи с изображением рельефа и других элементов местности, определяя тем самым совместное влияние всех этих объектов на выполнение задачи, применительно к которой изучается местность.

3) Запоминание прочитанного: чтение карты должно сопровождаться осмысленным запоминанием рассматриваемого на ней изображения местности, особенно тех объектов, которые являются предметом изучения и опознавания в натуре при выполнении боевой задачи.

Результаты запоминания должны практически выражаться в способности без излишне частого обращения к карте отчетливо воспроизводить в своем сознании полученные по ней данные, быстро и правильно ориентироваться на местности по памяти. Важно запоминать собственные названия населенных пунктов, рек, урочищ, отметки командных высот и признаки, по которым эти объекты можно опознать на местности.

Из сказанного следует, что процесс обучения чтению карт должен органически сочетаться с развитием зрительной памяти и навыков пространственного представления о местности и расположенных на ней объектах. Важнейшим элементом такого обучения является воспитание чувства масштабности картографического изображения, т. е. способности быстро и правильно воспринимать по карте на глаз действительные размеры рассматриваемых объектов и расстояния между ними, отчетливо представлять и мысленно воспроизводить по памяти схему их взаимного положения. Выработка и закрепление этих навыков требуют систематической тренировки, которую первоначально следует проводить, как правило, на специальных полевых занятиях по чтению карты, сопоставляя полученные по ней данные с результатами их проверки непосредственно на местности.

studfiles.net

Геологическая карта

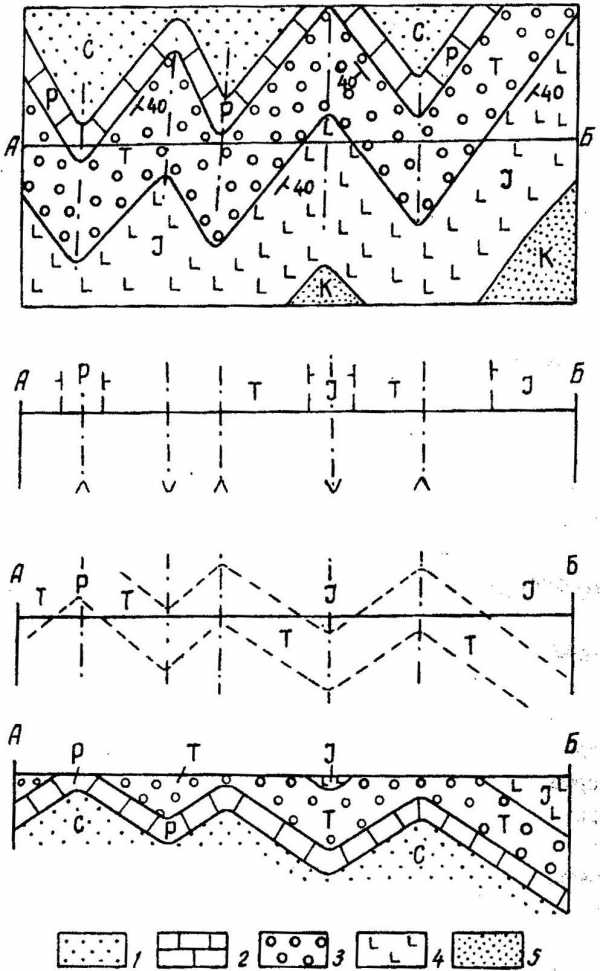

Геологическая карта отражает геологическое строение земной поверхности и верхней части земной коры. Она строится на топографической основе при помощи условных знаков отражающих возраст, состав и условия залегания горных пород.

Условные обозначения на геологических картах

Для характеристики горных пород по возрасту, составу и происхождению используются различные условные знаки: цветовые, штриховые, буквенные и цифровые.

Таблица 1 — Индексы и цвета стратиграфической шкалы

Система, эонотема | Стратиграфический индекс | Цвет |

Четвертичная Неогеновая Палеогеновая Меловая Юрская Триасовая Пермская Каменноугольная Девонская Силурийская Ордовикская Кембрийская Протерозойская эонотема Архейская эонотема | Q N Р (E) К J Т Р С D S О Є () РR АR | Светло- или голубовато-серый Лимонно-желтый Желто-оранжевый Зеленый Синий Фиолетовый Светло-коричневый Серый Коричневый Серовато-зеленый Темно-зеленый (табачный) Сине-зеленый Розовый Темно-розовый |

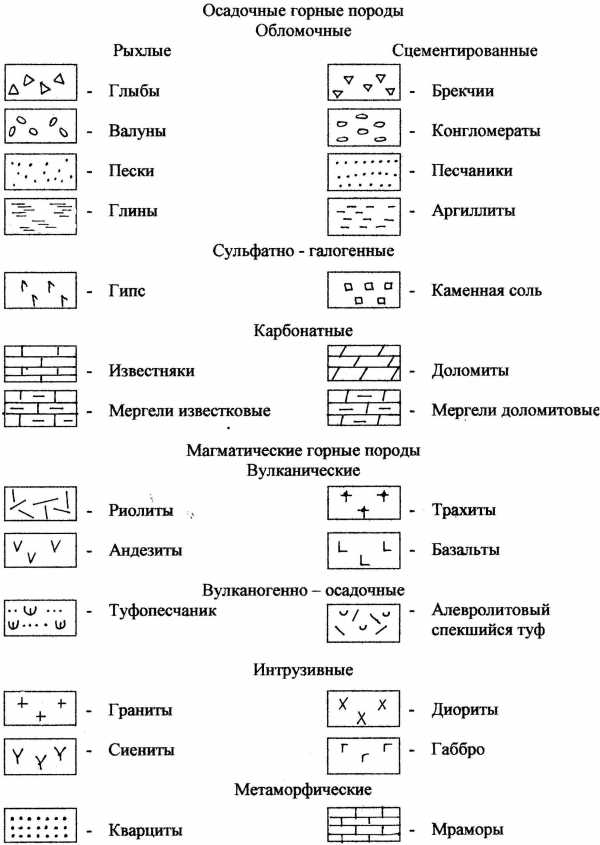

Штриховыми знаками изображают вещественный состав горных пород различного происхождения. Главные литологические и петрографические типы пород показываются простыми знаками, породы промежуточного состава – различными сочетаниями этих знаков или их усложненными формами (Рис.5). Штриховые условные знаки применяют на геологических картах, стратиграфических колонках и геологических разрезах.

Буквенные и цифровые обозначения (индексы) служат для указания возраста и происхождения пород. Буквами греческого алфавита обозначают также состав интрузивных и некоторых вулканогенных пород (табл. 2).

Индекс для обозначения осадочных, вулканогенных и метаморфогенных пород составляется из прописных и строчных букв латинского алфавита и цифр. Например, запись К1а13 обозначает: верхний подъярус альбского яруса нижнего отдела меловой системы. При необходимости буквенные знаки используют для обозначения комплексов, серий, свит, а также для выражения генезиса некоторых осадочных, вулканогенных и других образований.

Таблица 2 — Условные обозначения магматических горных пород

Породы | Состав | Индекс | Цвет |

Интрузивные | Граниты | γ (гамма малая) | Красный |

Сиениты | ξ (кси малая) | Оранжевый | |

Диориты | δ (дельта малая) | Малиновый | |

Габбро | ν (ню малая) | Густо-зеленый | |

Перидотиты | σ (сигма малая) | Фиолетовый | |

эффузивные | Кислые | λ (лямбда) | Оранжевый |

Средние и основные | α (альфа) β (бета) | Ярко-зеленый |

Для указания возраста магматических пород рядом с индексом состава ставится возрастной индекс, например: γD3 – верхнедевонские граниты, βN2 – базальты верхненеогенового возраста.

Для обозначения генезиса осадочных горных пород применяются строчные латинские буквы: m– морские;g– ледниковые;a– аллювиальные и т.д. Эти буквы размещают перед индексом системы, напримерaQ– аллювиальные четвертичные отложения.

Рисунок 5 — Штриховые условные обозначения

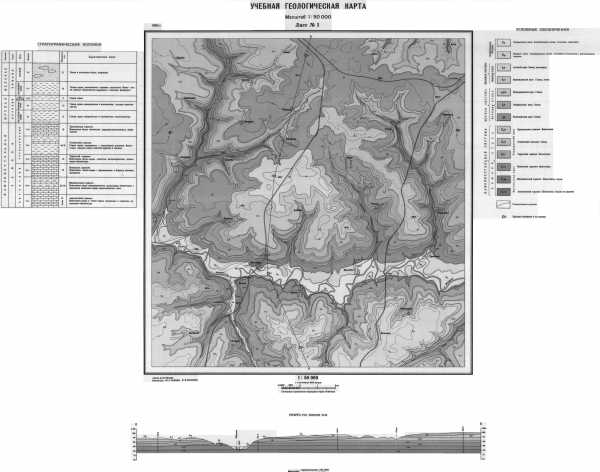

Оформление геологических карт. Существуют стандартизованные правила составления и оформления карт. Геологическая карта сопровождается условными обозначениями (легендой), геологическим разрезом, стратиграфической колонкой, которые выносятся за рамку карты. Слева от карты располагается стратиграфическая колонка, справа – легенда, внизу – геологический разрез. Надписи к карте помещаются над ее северной и под южной рамками. Каждая геологическая карта сопровождается числовым и линейным масштабами (рис. 6).

Стратиграфическая колонка содержит информацию, отражающую соотношение мощностей и состав стратиграфических подразделений. Она размещается слева от геологической карты. Четвертичные отложения на стратиграфической колонке не отражаются.

Условные обозначениясоставляют в следующем порядке — вверху молодые, внизу древние, вначале указываются стратиграфические подразделения, к ним относятся осадочные, вулканогенные и метаморфические породы. Интрузивные и жильные образования размещаются среди стратиграфических в соответствии с их возрастом, но они должны быть смещены вправо. Затем размещаются условные штриховые знаки осадочных, магматических и метаморфических пород. Ниже следуют все прочие условные обозначения (тектонические нарушения, геологические границы, элементы залегания слоев и пр.).

Рисунок 6 — Макет геологической карты

Раздаточный материал: учебная геологическая карта, транспортир, простые и цветные карандаши, миллиметровка.

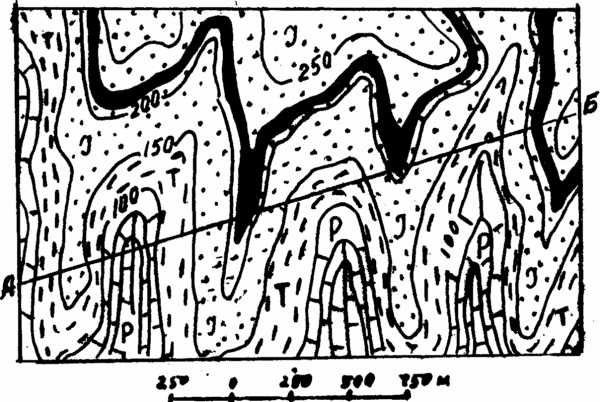

Задания: 1) расположить геологическую карту, геологический разрез, стратиграфическую колонку и условные обозначения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к геологической графике;

Стратиграфическая колонка Ггеологическая карта участка

Масштаб 1: 25000 Условные обозначения

Система | Индекс | Колонка | Мощность | Описание пород |

Юрская | I | …………………… ……… | 150 | Серые слоистые песчаники с прослоями угля |

……… | ||||

Триасовая | T | – – – – – – – – – – – – | 75 | Бурые тонкослоистые аргиллиты |

Пермская | P | 150 | Темно-серые грубослоистые известняки |

Юрская система

Триасовая система

Пермская система

Песчаники с прослоями угля

Аргиллиты

Известняки

Горизонтальное залегание

Геологические границы

в 1 см – 250м

сечение горизонталей через 50м

Геологический разрез по линии АБ

Рисунок 2 –Геологическая карта

Лабораторная работа №7

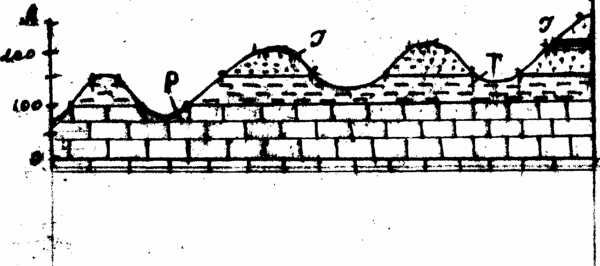

СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА ПО КАРТЕ

Цель: научиться строить геологический разрез по карте.

Геологический разрез – строение земной коры в вертикальном сечении по определенной линии на геологической карте. Разрезы проводятся вкрест простирания структурных основных форм. Геологические разрезы составляются по данным буровых скважин, геофизическим материалам, геологической карте.

Разрез должен пересекать территорию всего листа. При сложных структурах допускается построение разреза по ломаной линии или в виде фрагментарных разрезов, ограниченных только выбранными участками.

Положение геологических разрезов на геологической карте обозначается тонкими черными линиями, которые проводятся через весь лист от рамки до рамки. Точки пересечения линии разреза с рамками листа (или крайние точки фрагментарных разрезов) и точки излома обозначаются прописными буквами русского алфавита с цифровым индексом, при этом каждый разрез обозначается одной буквой. Например, один разрез А1-А2-А3, другой – Б1-Б2-Б3 и т.д.

На каждом разрезе должны быть показаны: 1)гипсометрический профиль местности; 2)шкала вертикального масштаба с делениями через 1,0 см; 3) буквенные обозначения, привязывающие разрез к карте.

Географические ориентиры (реки, озера, вершины гор), через которые проходит линия разреза, отмечаются указками над гипсометрической линией и сопровождаются названиями ориентиров. Положение на разрезе орографических и гидрографических ориентиров, как и геологических границ, должно точно соответствовать их положению на карте.

Вертикальный и горизонтальный масштабы разрезов должны соответствовать масштабу карты. Увеличение вертикального масштаба (до 20 раз) допустимо только для районов с пологим и горизонтальным залеганием пород.

Приемы построения геологического разреза (рис. ?)

Выбрать направление разреза и на геологической карте провести соответствующую линию. Концы линии или ее излом обозначить буквами или цифрами.

Вертикальный и горизонтальный масштабы разреза должны быть одинаковыми и соответствовать масштабу карты.

Построить топографический профиль по линии разреза. Располагается он так: конец линии, имеющий западные румбы (запад, северо-запад, юго-запад), находится слева, а конец линии с восточными румбами (восток, северо-восток, юго-восток) – справа. Если разрез идет в меридиональном направлении, то юг размещают слева, а север – справа.

Топографический профиль ограничить у концов масштабными вертикальными линейками. Провести линию нулевой высоты.

На топографический профиль перенести границы стратиграфических подразделений, разрывные нарушения, границы интрузивных тел.

Построение следует начинать с наиболее молодых пород, встречающихся на линии разреза. Падение пород в разрезе при их нормальном залегании всегда направлено в сторону молодых пород.

Мощность одного и того же слоя на разрезе есть величина относительно постоянная.

Составленный разрез раскрасить и индексировать в соответствии с геологической картой.

Раздаточный материал: геологическая карта, транспортир, простые и цветные карандаши, миллиметровка.

Задания: 1) по учебным картам построить геологические разрезы;

2) определить виды складок в оставленных разрезах.

Рисунок 7 — Построение схематического геологического разреза для района со складчатым залеганием слоев, цифрами обозначен состав пород (см. рис 6)

Лабораторная работа №8

Палеонтология. Простейшие, Губки, Археоциаты, Кишечнополостные

Органический мир разделяется на группу беспозвоночных животных, группу хордовых, или позвоночных, животных и группу растений. Дальнейшие систематические подразделения: типы, классы, отряды, семейства, роды, виды. В учебном пособии рассматривается лишь систематика наиболее крупных единиц – типов – с указанием отдельных представителей ископаемых органических остатков, наиболее широко распространенных в отложениях различных геологических периодов и имеющих важное значение в геологии.

Безпозвоночные животные. В группе безпозвоночных животных в настоящее время выделяют одиннадцать типов.

Простейшие животные (). К этому типу относятся разнообразные микроскопические одноклеточные животные. Многие из них имеют твердую раковину, состоящую из известкового или кремнистого вещества. К этому типу относят фораминиферы (корненожки), имеющие известковый скелет, например швагерины и фузулины, нуммулиты, орбитоиды, а также радиолярии (лучевики), имеющие раковину из аморфного кремнезема.

Губки () представляют собой самый примитивный, низший тип многоклеточных животных. Губки имеют кремневый или известковый скелет.

Археоциаты () были широко распространены в раннем и среднем кембрии. Они имели известковый скелет и были представлены одиночными и колониальными формами. Иногда толщи известняков целиком состоят из разнообраных форм археоцеат, характерных для раннего и среднего кембрия.археоциаты обитали в мелководных теплых морях раннего кембрия. Они были распространены по всему земному шару и потому имеют исключительное значение для датировки кембрийских пород.

Кишечнополостные () – исключительно водные животные, обитатели морей и пресных бассейнов. К этому типу относят медузы, строматопоры и кораллы. Кораллы имеют различное строение, в зависимости от которого их делят на табуляты (), шестилучевые (), восьмилучевые (), четырехлучевые (). Большинство кораллов – колониальные рифообразующие животные. Однако были широко распространены и одиночные формы. Табулята и четырехлучевые кораллы – палеозойские животные. Шестилучевые и восьмилечевые кораллы появились в мезозое и широко распространены до настоящего времени.

Лабораторная работа №9

Черви () в ископаемом состоянии встречаются чрезвычайно редко. Наиболее распространены следы их жизнедеятельности в виде ходов на плоскостях напластования с низов кембрия до наших дней.

Членистоногие (), к ним принадлежат многие ные живущие формы (), а из вымерших – трилобиты, имевшие особенно широкое развитие в кембрия, ордовике и силуре и вымершие в Перми. Они представляют собой наиболее примитивную группу членистоногих. Тело трилобитов было прикрыто хитиновым панцирем, который в продольном и поперечном направлении разделялся на три части. Многие представители членистоногих, например насекомые, постепенно приспособились к наземному образу жизни.

Мшанки () – колониальные рифообразующие от силура до современного периода. Большинство имело известковый скелет

Брахиоподы или плеченогие () , — одиночные животные, имевшие двустворчатую раковину. Обычно одна из створок – брюшная — насколько больше и выпуклее другой — спинной. Плоскость симметрии проходит перпендикулярно к створкам раковины. Ископаемые брахиоподы представлены беззамковыми и замковыми формами. Беззамковые имели раковину из рогового или известково-рогового вещества, а замковые – известковую. Представители беззамковых брахиопод встречаются главным образом в отложениях нижнего палеозоя (), но некоторые () встречаются от силура до настоящего времени. Из замковых наибольшее значение имеют палеозойские представители родов продуктус, спирифер, пентамерус и др.; из мезозойских представителей – разнообразные теребратулины, ринхонелиды и другие, проявившиеся в среднем палеозое и широко распространены в мезозое.

Лабораторная работа №10

Моллюски, или мягкотелые (), имеют известковые раковины. В типе М .. выделяются три класса: (), и . пелециподы, или пластинчатожаберные () – двустворчатые моллюски, наиболее характерные для мезозоя и кайназоя. плоскость симметрии раковины проходит между створками. Брюхоногие или гастроподы (), имеют спирально завитую, иногда башенкообразную или коносовидную раковину асимметричной формы. Представлены не только водными, но и наземными формами (). Головоногие или цефалоподы () – исключительно морские животные, представленные большим количеством отдельных форм, родов и классов. К головоногим относят несколько отрядов наутилоидей () и аммоноидей (). Наиболее древние представители цефалопод имели прямую (), полусогнутую или спирально завитую раковину. Раковина животных была разделена перегородками на отдельные камеры. В последней открытой жилой камере помещалось животное; другие камеры, служащие жилищем на более ранних стадиях развития моллюска, были наполнены воздухом или смесью газов. В центральной части камеры проходила тонкая известковая трубка, называемая сифоном. У палеозойских представителей головоногих перегородки между камерами имели простое строение. У более совершенных мезозойских цефалопод они были очень сложны. В соответствия с этим лопастная, или сутурная, линия, представляющая собой проекцию перегородок на стенки раковины и являющаяся диагностическим признаком для систематики и определения аммонитов, имеет у древних головоногих () простое строение, а у типичных мезозойских аммонитов – очень сложное. К головоногим относятся и вымершие белемниты (), или «чертовы пальцы», и ныне живущие каракатицы, осьминоги и др.

Иглокожие () — морские животные, имеющие известковый скелет или панцирь из отдельных кальцитовых пластинок. К этому типу относятся многие вымершие и ныне живущие животные, наиболее важными из которых являются морские лилии, морские ежи и морские звезды. Представители иглокожих известны с кембрия.

Полухордовые () . к этому типу безпозвоночных животных относят два вымерших в раннем палеозое

Хордовые.

Флора

Лабораторная работа №11

Фации: литоральной, неритовой, абиссальной зон морей, континентальные

Лабораторная работа №12

Стратиграфический разрез

studfiles.net

Урок географии « Условные цвета физической карты полушарий»

Тема: « Условные цвета физической карты полушарий».

Цели:

Образовательная: Формировать представление о физической карте полушарий, какими условными цветами изображена поверхность Земли на карте полушарий, знать расположение на карте экватора, южного и северного полюса.

Воспитательная: эстетическая, любовь к Земле, Родине.

Коррекционно-развивющая: развитие мыслительной деятельности, моторики, внимание, памяти, логическое мышление, коррекция речи.

Оборудование: Физическая карта полушарий, глобус, учебник, атлас.

Словарная работа: физическая карта полушарий, условные знаки карты.

Ход занятия.

Орг.момент. Здравствуйте

Учитель:

Какие формы земной поверхности вы знаете?

Какие условные цвета встречаются на карте?

Что они обозначают?

Наша планета имеет неровную поверхность. Огромныепрстранства заняты морями и океанами. Озерами, множество рек течет по Земле.

На суше выделяют низменности, возвышенности, горы.

Запишите определение. Физическая карта – это географическая карта, на которой изображают поверхность суши, моря, океаны.

Океаны, моря, реки, озера на физической карте обозначают синим цветом разных оттенков. Самые глубокие участки океанов отмечены темно-синим цветом.

Поверхность суши обозначают разными условными цветами, в зависимости от высоты местности. Высота местности измеряется от уровня океана или моря.

Зеленым цветом на картах указывают низкие места высотой до 200 метров над уровнем моря – это равнины или низменности.

В желтый цвет разных оттенков окрашены возвышенности. Они расположены на высоте от 200 до 500 метров над уровнем моря. Коричневым цветом на карте показаны горы имеют высоту от 500 метров и выше. (Рассказ сопровождается разбором рис 76 ).

На физической карте существует шкала высот и шкала глубин, по которым можно определять примерную высоту местности на суше и глубину моря или океана. (Рассказ сопровождается с разбором рис 77 и шкалой высот и глубин в атласе).

Закрепление:

Инструкция: «Перед вами карточки, на которых имеются таблица.. Заполните пустые клетки таблицы, а также предложения которые вы должны дополнить, и перфокарта. Не торопитесь сразу заполнять таблицу, проверьте себя еще раз и только после этого давайте ответ».

Задание1 Заштрихуй прямоугольники условными цветами физической карты. Подпиши, что обозначают цвета.

___________________ _______________ ____________ _______

__________________ _______________ ____________ __________

Задание2 допиши предложения.

Воду на физических картах изображают___________________цветом.

Поверхность суши изображают ___________________, ________________цветами.

Допиши вывод.

Физическая карта – это географическая карта, нам которой изображают________________________________________________

Задание 3. Подчеркни нужное слово.

Географические объекты на карте показывать надо только: ручкой, линейкой, пальцем, указкой.

Домашнее задание прочитать на стр 83-85. Подготовиться по вопросам в конце текста.

Итог. Выставление оценок с комментариями.

infourok.ru