Мышцы руки сокращаются благодаря импульсам поступающим в – Функции и строение мышц. Виды мышечных волокон. Адаптационные процессы в мышцах. Виды мышечных сокращений и способы выполнения силовых упражнений.Виды мышечного отказа.

1) нейрон 3) чумная бацилла 2) вирус гриппа 4) тромбоцит человека 2. Запасное вещество животной клетки —, биология

5-9 класс

это: 1) крахмал 3) гликоген 2) глюкоза 4) белки

3. Размножение, при котором потомство получает точную копию генетического набора родителя, называется: 1) вегетативным 3) половым 2) семенным 4) гермафродитизмом

4. К пищеварительным железам относятся: 1) почки 3) щитовидная железа 2) печень 4) желудок

5. Мышцы руки сокращаются благодаря импульсам, поступаю¬щим в: 1) поперечно-полосатую мускулатуру 2) гладкую мускулатуру 3) мускулатуру обоих видов 4) сухджилия и связки

6. Игра на фортепьяно управляется: 4 1) промежуточным мозгом 3) корой мозга 2) продолговатым мозгом 4) средним мозгом

7. Грибы выделяются в: 1) отдел растений 2) Группу симбиотических организмов 3) отдельное царство 4) подгруппу животных

8. Зачаточный побег — это: 1) почка 3) клубень 2) луковица 4) столон

9,Цитоплазмы может не быть в клетках: 1,камбия 2,основной ткани 3,механической ткани 4,образующих устьица

10..Признаком класса двудольных растений считается: 1,мочковатый корень 2,сетчатое жилкование листьев ‘ 3,отсутствие запаса питательных веществ в семядоле 4,видоизмененный побег-луковица

11.Признаком цветкового растения может служить: 1,образование спор 2,образование семян 3,образование укороченных побегов 4.двойное оплодотворение

12.Фотосинтезирующими органеллами могут быть: 1.лейкопласты и хромопласты 2.митохондрии и рибосомы 3.хлоропласты и хроматофоры 4.лизосомы и центриоли

14..Одноклеточные животные, имеющие ресничный покров, клеточный рот и два вида вакуолей, относятся к: 1.жгутиковым 2.колониальны 3.инфузориям 4.радиоляриям

15..В процессе эволюции впервые нервная система появилась у: 1.насекомых 3) червей 2.рыб 4) кишечнополостных

16. Такие заболевания, как кретинизм, микседема, б; лезнь, связаны с нарушениями функций: 1) щитовидной железы 3) поджелудочной желе 2) надпочечников 4) половых желез

17. Человеку в качестве лекарства нельзя вводить непос в кровь: 1) физиологический раствор 3) раствор белков пищи 2) анальгетики 4) антибиотики

18. Мантия и мантийная полость — это признаки: 1) моллюсков 3) плоских червей 2) насекомых 4) кольчатых червей

19. Стадию куколки в своем развитии проходит: 1) стрекоза 3) саранча 2) павлиний глаз 4) постельный клоп

20. В результате мейоза из одной клетки у мужчины обрг 1) две клетки 3) четыре клетки 2) восемь клеток 4) шесть клеток

21. Антибиотиками не лечится: 1) холера 3) полиомиелит 2) сифилис 4) дифтерия

22. Участниками всех биохимических реакций являются: 1) гормоны 3) углеводы 2) витамины 4) ферменты

23. Основоположником генетики был: 1) Ч. Дарвин 3) Т. Морган 2) Г. Мендель 4) Н. Кольцов

24. Выпускники медицинских институтов приносят клятву: 1) Галена 3) Везалия 2) Авиценны 4) Гиппократа

тамара136 14 нояб. 2013 г., 0:40:16 (4 года назад)помогите плиз срочно по биологии если не трудно

1. Не имеет наследственного аппарата:1)нейрон3) чумная бацилла

2)вирус гриппа4) тромбоцит человека

2. Запасное вещество животной клетки — это:

1)крахмал3) гликоген

2)глюкоза4) белки

3. Размножение, при котором потомство получает точную копию генетического набора родителя, называется:

1)вегетативным3) половым

2)семенным4) гермафродитизмом

4. К пищеварительным железам относятся:

1)почки3) щитовидная железа

2)печень4) желудок

5. Мышцы руки сокращаются благодаря импульсам, поступаю¬щим в:

1)поперечно-полосатую мускулатуру

2)гладкую мускулатуру

3)мускулатуру обоих видов

6. Игра на фортепьяно управляется:

4 1) промежуточным мозгом 3) корой мозга 2) продолговатым мозгом 4) средним мозгом

7. Грибы выделяются в:

1)отдел растений

2)Группу симбиотических организмов

3)отдельное царство

4)подгруппу животных

8. Зачаточный побег — это:

1)почка3) клубень

2)луковица4) столон

9,,Цитоплазмы может не быть в клетках: 1,камбия

2,основной ткани 3,механической ткани 4,образующих устьица

10..Признаком класса двудольных растений считается:

1,мочковатый корень

2,сетчатое жилкование листьев ‘

3,отсутствие запаса питательных веществ в семядоле 4,видоизмененный побег-луковица

11.Признаком цветкового растения может служить:

2,образование семян

3,образование укороченных побегов 4.двойное оплодотворение

12.Фотосинтезирующими органеллами могут быть:

1.лейкопласты и хромопласты

2.митохондрии и рибосомы

3.хлоропласты и хроматофоры

4.лизосомы и центриоли

14..Одноклеточные животные, имеющие ресничный покров, клеточный рот и два вида вакуолей, относятся к:

1.жгутиковым

2.колониальны

3.инфузориям 4.радиоляриям

15..В процессе эволюции впервые нервная система появилась у:

1.насекомых3) червей

2.рыб4) кишечнополостных

16. Такие заболевания, как кретинизм, микседема, б; лезнь, связаны с нарушениями функций:

1)щитовидной железы3) поджелудочной желе

17. Человеку в качестве лекарства нельзя вводить непос в кровь:

1)физиологический раствор 3) раствор белков пищи

2)анальгетики4) антибиотики

18. Мантия и мантийная полость — это признаки:

1)моллюсков3) плоских червей

2)насекомых4) кольчатых червей

19. Стадию куколки в своем развитии проходит:

1)стрекоза3) саранча

2)павлиний глаз4) постельный клоп

20. В результате мейоза из одной клетки у мужчины обрг

1)две клетки3) четыре клетки

2)восемь клеток4) шесть клеток

21. Антибиотиками не лечится:

1)холера3) полиомиелит

2)сифилис4) дифтерия

22. Участниками всех биохимических реакций являются:

2)витамины4) ферменты

23. Основоположником генетики был:

1)Ч. Дарвин3) Т. Морган

2)Г. Мендель4) Н. Кольцов

24. Выпускники медицинских институтов приносят клятву:

1)Галена3) Везалия

2)Авиценны4) Гиппократа

otvet.mail.ru

помогите срочно плиз по биологии очень надо

.1 Не имеет наследственного аппарата:1) нейрон 3) чумная бацилла

2) вирус гриппа 4) тромбоцит человека

2. Запасное вещество животной клетки — это:

1) крахмал 3) гликоген

2) глюкоза 4) белки

3. Размножение, при котором потомство получает точную копию генетического набора родителя, называется:

2) семенным 4) гермафродитизмом

4. К пищеварительным железам относятся:

1) почки 3) щитовидная железа

2) печень 4) желудок

5. Мышцы руки сокращаются благодаря импульсам, поступаю¬щим в:

1) поперечно-полосатую мускулатуру

2) гладкую мускулатуру

3) мускулатуру обоих видов

4) сухджилия и связки

6. Игра на фортепьяно управляется:

4 1) промежуточным мозгом 3) корой мозга 2) продолговатым мозгом 4) средним мозгом

7. Грибы выделяются в:

1) отдел растений

2) Группу симбиотических организмов

3) отдельное царство

4) подгруппу животных

8. Зачаточный побег — это:

1) почка 3) клубень

9,,Цитоплазмы может не быть в клетках: 1,камбия

2,основной ткани 3,механической ткани 4,образующих устьица

10..Признаком класса двудольных растений считается:

1,мочковатый корень

2,сетчатое жилкование листьев ‘

3,отсутствие запаса питательных веществ в семядоле 4,видоизмененный побег-луковица

11.Признаком цветкового растения может служить:

1,образование спор

2,образование семян

3,образование укороченных побегов 4.двойное оплодотворение

12.Фотосинтезирующими органеллами могут быть:

1.лейкопласты и хромопласты

2.митохондрии и рибосомы

3.хлоропласты и хроматофоры

4.лизосомы и центриоли

14..Одноклеточные животные, имеющие ресничный покров, клеточный рот и два вида вакуолей, относятся к:

1.жгутиковым

2.колониальны

3.инфузориям 4.радиоляриям

15..В процессе эволюции впервые нервная система появилась у:

1.насекомых 3) червей

2.рыб 4) кишечнополостных

16. Такие заболевания, как кретинизм, микседема, б; лезнь, связаны с нарушениями функций:

1) щитовидной железы 3) поджелудочной желе

2) надпочечников 4) половых желез

17. Человеку в качестве лекарства нельзя вводить непос в кровь:

1) физиологический раствор 3) раствор белков пищи

2) анальгетики 4) антибиотики

otvet.mail.ru

опорно двигательный аппарат быстрые и медленные мышечные волокна

Чтобы успешно заниматься физическими упражнениями с отягощениями и на тренажерах, необходимо иметь четкое представление об опорно двигательном аппарате человека.

Опорой всех человеческих тканей и органов является скелет, состоящий из множества костей. Подвижные соединения в костном скелете — их насчитывается до 230 — называются суставами. Концы сочленяющихся костей плотно охвачены соединительной оболочкой, называемой суставной сумкой.

Основную роль в укреплении суставов играют связки — прочные и упругие тяжи из соединительной ткани. Они, срастаясь с соединительной сумкой, укрепляют ее. Большое значение в укреплении суставов имеют сухожилия, прикрепляющиеся к костям. Для разнообразия движений в некоторых суставах имеются особые пластинки или диски из соединительно-тканного волокнистого вещества. Выделяемая в полость сустава внутренними слоями тканей суставной сумки вязкая жидкость (синовия) снижает трение между контактирующими поверхностями костей. Основные ключевые движения в суставах это:

- а) сгибание,

- б) разгибание,

- в) приведение,

- г) отведение,

- д) ротация (вращение),

- е) круговые движения.

Благодаря силовым упражнениям повышается крепкость суставов, они становятся более подвижными. Однако при запредельной (чрезмерной) нагрузке и значительном превышении степени свободы вероятны травмы — вывихи, порой даже с разрывом тканей и кровеносных сосудов.

Все движения человек выполняет благодаря сократительной деятельности более шестисот скелетных мышц. Различают два вида мускулатуры — гладкую, сокращающуюся помимо воли (желудок, стенки кровеносных сосудов), и поперечнополосатую, перемещающую тело в пространстве, за счет управляемого человеком мышечного сокращения. В состав поперечнополосатой мышцы входят тонкие нити белка актина и толстые нити — миозина, которые, объединяясь, образуют саркомеры — элементарные двигательные единицы, где происходит преобразование химической энергии в механическую, вызывая движение человека.

Имеется предположение, что сократительный процесс мышцы возникает в результате взаимного проникновения нитей актина и миозина. В связи с этим энергетический уровень саркомера зависит от положения этих нитей в нем. Объединяясь в группы, саркомеры образуют более тысячи тонких нитей — фибрилл, из которых и состоит мышечное волокно. Волокна образуют мышечные пучки, а те, объединяясь, — саму мышцу. Сократительные волокна мышцы оканчиваются у соединительной ткани, которая переходит в сухожилие и переносит напряжение при сокращении. Соединительная ткань обладает высокой прочностью.

Виды мышц

В зависимости от внешнего вида мышцы получили следующие названия:

- длинные,

- короткие,

- широкие,

- кольцеобразные.

Почти все широкие мышцы расположены на туловище, длинные — в основном на конечностях, короткие — между отдельно взятыми позвонками. Визуально длинные мышцы похожи на веретено. Средняя часть такой мышцы называется «брюшком», начало зовётся «головкой», а второй конец (который более длинный) — «хвостом».

Некоторые мышцы имеют несколько головок или посередине перетягиваются сухожилистыми образованиями, разделяющими их на несколько частей. Сухожилия мышцы прикрепляются к всевозможным шероховатостям, бугристостям и различным выступам костей, прочно вплетаясь в надкостницу и даже частично проникая вглубь костного вещества, а в некоторых случаях к суставной сумке, фасции или коже.

Механика движений человека

При сокращении мышца перемещает кости, выступающие в роли рычагов, в суставах. Она, относительно немного укорачиваясь, развивает довольно большие усилия. Поэтому в опорно двигательном аппарате человека обычно имеют место костные рычаги с проигрышем силы при работе мышцы, но с выигрышем пути приложения этой силы. Величина момента силы зависит от угла, под которым сила действует на рычаг. Наибольший эффект достигается, когда сила действует под прямым углом к рычагу.

С изменением угла сгибания в локтевом суставе от 0 до 100° происходит увеличение плеча силы в среднем от 11,5 до 44,5 мм, или проще — в четыре раза, причем максимум внешней силы достигается при угле 90°. Однако в действительности момент внешней силы человека значительно меньше максимального из-за приложения силы мышцы к кости не под прямым углом.

Различные бугры и выступы на костях скелета, а также сесамовидные косточки (например, коленная чашечка) способствуют более рациональному воздействию мышцы на костные рычаги. Мышцы, вызывающие при сокращении движение звеньев тела только в одном суставе, называются односуставными, а прикрепленные своими концами одновременно к костям я отдельным частям скелета и приводящие к изменению углов сразу во многих суставах — многосуставными.

При выполнении суставного движения за счет сокращения определенных групп мышц-синергистов — всегда (за исключением наличия противодействия внешних сил) можно вернуть движущееся звено в исходное положение благодаря наличию мышц-антагонистов.

Сила мышцы зависит от анатомического строения. Выделяют мышцы, имеющие перистое строение, веретенообразное с параллельными волокнами. Установлено, что мышцы перистого строения короткие и приспособлены к развитию напряжения большой силы (например, икроножная), а мышцы с параллельными и веретенообразными волокнами более длинные и обеспечивают быстрые, ловкие и размашистые движения (портняжная, двуглавая плеча).

Быстрые и медленные мышечные волокна

Сила мышц тем больше, на сколько больше их площадь поперечного сечения, а величина сокращения тем выше, чем длиннее мышечные волокна. Некоторые мышцы могут укорачиваться до трети — половины исходной длины. В мышцах имеются быстрые и медленные мышечные волокна. Первые, представленные в основном в перистых мышцах, например в икроножной, сокращаются быстрее медленных при прочих равных условиях. Сокращение также зависит от внешней нагрузки, от деятельности центральной нервной системы и от силы самой мышцы.

Связь величины силы мышцы с поперечником обусловлена количеством ее составляющих волокон. К примеру, одиночное поперечнополосатое волокно может развивать напряжение 0,1 — 0,2 г.

Анатомия движений

Сократительная способность характеризуется абсолютной силой, развиваемой всей мышцей, приходящейся на 1 см2 поперечного сечения (физиологический поперечник). Это позволяет сравнивать силу различных мышц, независимо от их величины. Например, абсолютная сила а) икроножной мышцы в сумме с камбаловидной равна 6,24, б) двуглавой плеча —11,4, в) трехглавой плеча — 16,8, г) плечевой — 12,1 кг/см2. Физиологический поперечник у некоторых мышц значительно превосходит анатомический поперечник.

Мышца сокращается благодаря импульсу, поступающему из центральной нервной системы (на одиночный импульс — одиночное сокращение). Чем выше нагрузка, тем больше скрытый период момента поступления импульса до момента сокращения. Величина этого сокращения зависит от приложенной внешней нагрузки: чем она больше, тем в меньшей степени укорачивается мышца.

Достигнув максимума сокращения после одиночного раздражения, мышца снова расслабляется и удлиняется до исходного уровня. Но это происходит не мгновенно, а в течение некоего времени. Поэтому если, не дав мышце полностью расслабиться, повторить раздражение, она опять сократится, но еще быстрее и мощнее, чем в первый раз. При частых импульсах раздражения происходит слияние одиночных сокращений в одно, называемое тетанусом.

В спортивных движениях или при обычной мышечной деятельности всегда присутствует тетаническое сокращение скелетной мускулатуры, причем тем более высокое, чем сильнее и чаще происходит импульсация из центральной нервной системы.

В неработающей мышце всегда есть некоторое напряжение, и она слегка сокращена за счет поступающих слабых импульсов. Это обстоятельство во многом и определяет рельеф мускулатуры, что особенно выражено у атлетически сложенных спортсменов.

Каждому состоянию мышцы соответствует ее определенная длина. Если нет препятствий со стороны внешних факторов, то с изменением своего физиологического состояния мышца стремится принять длину, соответствующую этому состоянию. В случае, когда за счет внешних условий длина и физиологическое состояние мышцы не соответствуют друг другу (если длина мышцы больше ее длины в ненагруженном состоянии), она деформирована относительно собственной длины, т. е. растянута. Учитывая упругие свойства мышцы, можно говорить о наличии потенциальной энергии упругой деформации, благодаря которой при изменении внешних условий может совершаться работа по перемещению окружающих костных рычагов и связанных с ними других тел.

Третий закон Ньютона

Мышечная тяга рождается в результате непосредственного взаимодействия нашего двигательного аппарата с всевозможными внешними объектами. Разновидность мышечной работы определяется характером этого взаимодействия — соотношением между внутренними и внешними силами. Если основной момент сил группы мышц превышает момент сил, противодействующей тяге, они осуществляют преодолевающую работу, а в противном случае — уступающую. При этом, когда моменты сил мышечной тяги равны сопротивлению, мы имеем дело с удерживающим видом мышечной работы. В положении основной стойки мышцы ног работают в статическом режиме, во время приседания — в уступающем, а при выпрямлении ног — в преодолевающем.

Таким образом, физической работе статического или динамического характера всегда предшествует изменение потенциальной энергии упругой деформации мышц.

Каждая мышца в организме выполняет строго определенную двигательную функцию. Рассмотрим самые основные из них:

Мышцы плечевого пояса.

- Грудино-ключично-сосцевидная мышца крепится к рукоятке грудины, внутреннему концу ключицы и к височной кости черепа (так называемому сосцевидному отростку). При одновременном сокращении правой и левой мышцы голова человека наклоняется вперед; при одностороннем сокращении происходит вращение и наклон головы соответственно в сторону задействованной мышцы.

- Дельтовидная мышца является мощной поверхностной мышцей, которая имеет крепление к дельтовидной бугристости, находящейся в верхнем участке плечевой кости. В зависимости от остальных креплений и функций она подразделяется на ключичную, плечевую и лопаточную, причем все три части способны к самостоятельному сокращению. Передняя часть мышцы отводит руку вперед и поворачивает внутрь; средняя часть производит отведение руки в сторону, отведение вперед и вверх; а вот задняя — отводит руку вверх, назад и вращает наружу.

- Малая круглая мышца крепится к нижнему и верхнему краям лопатки и к большому бугру на плечевой кости. Обеспечивает вращение плеча наружу и приведение руки.

- Большая круглая тянется от нижнего угла лопатки до гребня малого бугра плечевой кости. Участвует в тяге плеча вниз и назад и в его вращении.

- Двуглавая мышца плеча (бицепс) имеет две головки и один хвост. Она берет свое начало в ямке плечевого сустава и так называемого клювовидного отростка и закрепляется к лучевой кости. Бицепс сгибает плечо, а также предплечье в локтевом суставе, участвует во вращении предплечье наружу.

- Трехглавая мышца плеча (трицепс) имеет 3-ри головки: длинная имеет начало от лопатки, внутренняя и внешняя головки — от плечевой кости. В итоге все эти 3-ри головки сходятся к единому сухожилию, закрепленному на локтевой отросток локтевой кости. Мышца разгибает предплечье.

- Мышцы предплечий делятся на мышцы передней и задней групп. Мышцы передней группы сгибают кисть и пальцы в кулак, производят вращение предплечья внутрь, сгибают в локтевом суставе. Мускулатура задней группы производит разгибание кисти и пальцев, а также вращает предплечье наружу, разгибает его.

Мускулатура груди.

- Большая грудная мышца проходит поверхностно и обладает треугольной формой. Начинаясь от внешнего участка ключицы, грудины, конкретнее от хрящей 2—7-го рёбер, она крепится к плечевой кости – точнее к гребню ее большого бугорка. Участвует в движениях приведения руки к торсу, а также вращает ее внутрь.

- Малая грудная мышца имеет веерообразную форму и расположена глубже большой. При сокращении оттягивает лопатку по направлению вперед и вниз.

Мышцы спины.

- Трапециевидная группа размещается в верхней трети спины. Ее верхняя часть поднимает лопатку, нижняя — опускает, а средняя — приближает к позвоночнику. В результате сокращения мышцы лопатка приводится к средней линии. Верхняя ее часть в значительной степени предопределяет внешний контур шеи, так как имеет свое начало непосредственно в области шеи и распространяется до 12-ого грудного позвонка.

- Широчайшая мышца спины охватывает нижне-боковой отдел спины человека и, поднимаясь вверх, крепится к гребню плечевой кости – опять же малого ее бугорка. Эта мышца тянет плечом руку назад, а также одновременно вращает её внутрь. Еще она приводит нижний угол лопатки спины к грудной клетке.

- Глубокие мышцы спины расположены по обеим бокам у самого позвоночника практически по всей его длине и образуют длинный разгибатель позвоночника.

Мускулатура живота.

- Наружная косая мышца торса широким пластом проходит снаружи и сверху вниз. Начинается зубцами от 8-ми нижних ребер. Спереди и внизу перетекает в широкое плоское сухожилие, называемое апоневроз. Косые мышцы торса обеспечивают наклонные движения позвоночника в всевозможные стороны и его повороты вправо и влево.

- Прямая мышца живота лежит снаружи от средней линии и идет продольно сверху вниз. Сухожильными образованиями делится на 4 части и, следовательно, имеет четыре брюшка. Участвует в сгибании туловища вперед.

Мышцы ног.

- Большая и малая ягодичные мышцы. Большая производит вращение бедра кнаружи, с одновременным разгибанием его. Малая — отводит бедро.

- Четырехглавая мышца нижней конечности (квадрицепс) — разгибает нашу голень в коленном суставе, а также сгибает бедро.

- Двуглавая мышца бедра расположена на задней его поверхности у наружного края. Она выполняет сгибание голени в коленном суставе, производит разгибание в тазобедренном суставе, поворачивает голень наружу.

- Сгибание голени осуществляется также с помощью полусухожильной, полуперепончатой и стройной мышц задней поверхности бедра.

Важно понимать, что без теории – нет практики. Поэтому, только досконально изучив, как устроен наш опорно двигательный аппарат, можно добиться выдающихся достижений в фитнесе и бодибилдинге. Только четко понимая, как работает наше тело, можно приступать к его строительству. Так что не ленитесь лишний раз заглядывать в теорию. Чем больше Вы знаете – тем меньше ошибок Вы будете делать и меньше времени потратите, а это – дорогого стоит…

- < Назад

- Вперёд >

www.fitness-bodybuilding.ru

POWER-FITNESS.RU Сухожильный орган Гольджи

Здравствуйте? уважаемые читатели!

Из статьи Вы узнаете, почему при физических нагрузках мышцы человека не всегда подчиняются воле человека, какую роль в этом играет сухожильный орган Гольджи, где он находится и как устроен, а также как его обмануть и стать сильнее.

Благодаря чему мы чувствуем свое тело?

Человек способен воспринимать положение своего тела в пространстве и координировать движения благодаря кинестетическим проприорецепторам. К ним относятся мышечные веретена, сухожильный орган Гольджи, рецепторы суставных связок и капсул, тактильные рецепторы кожи. Все кинестетические рецепторы по-разному участвуют в регуляции положения тела в пространстве. Например, импульсы от рецепторов суставов идут непосредственно в кору головного мозга человека, поэтому движения в суставах хорошо осознаются. Сигналы прочих кинестетических рецепторов поступают в мозжечок, где они обрабатываются без прямого участия сознания. Общая картина положения тела в пространстве, его движений, деформаций и смещения, складывается в коре головного мозга путем слияния данных об импульсах, поступивших со всей системы проприорецепции.

Мышечные веретёна и сухожильные органы Гольджи

Как наш мозг узнает о том, что происходит в мышцах?

Продолговатые мышечные веретена, также называемые рецепторами растяжения, находятся в глубине мышечной ткани. Количество их в разных мышцах неодинаково, на один грамм ткани может приходиться от нескольких штук, до сотни мышечных веретён. Длиной они обычно всего несколько миллиметров, шириной десятые доли миллиметра. Подобно датчикам, эти веретёна воспринимают скорость и силу растяжения мышечных волокон, колебания их длины, активность двигательных нейронов.

Сухожильный орган Гольджи

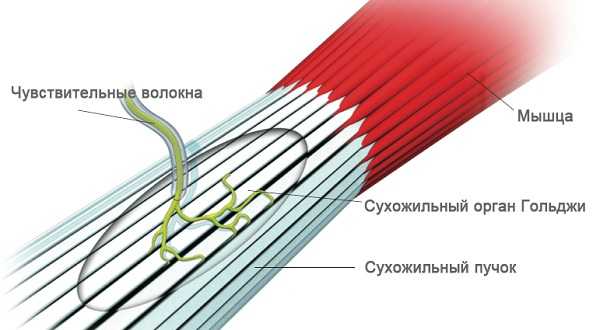

Строение сухожильного органа Гольджи

Во всех мышцах человеческого тела есть рецепторы, воспринимающие степень их напряжения, которые называются органами Гольджи, в честь учёного, впервые их открывшего. Рассмотрим, каково их строение.

Сухожильный орган Гольджи

Каждый такой орган представляет собой сплетение лежащих параллельно тонких нервных волокон и коллагеновых сухожильных волокон, заключенное в капсулу цилиндрической формы, образованную соединительной тканью. Длина органа Гольджи составляет всего один миллиметр. Через этот сухожильный рецептор проходит порядка десяти-пятнадцати волокон мышечного сухожилия, которое представляет собой соединительную ткань, проходящую через мышцу и прикрепляющую её к кости. Нервные волокна, пролегающие в органе Гольджи, лишены своей миелиновой оболочки, что улучшает их контакт с мышечным волокном.

Сухожильный орган Гольджи

Когда мышца приходит в напряжение – сокращается или растягивается – сухожильные волокна напрягаются и оказывают давление на расположенные между ними нервные окончания. Орган Гольджи передает сигнал о степени и скорости нарастания напряжения в центральную нервную систему. Импульсы от сухожильных рецепторов идут по крупным нервным волокнам. Их диаметр составляет шестнадцать мкм (микрон), что лишь немногим меньше толщины самих мышечных волокон. Подобная толщина обеспечивает высокую скорость передачи информации, которая поступает сначала в спинной мозг, затем по его каналам в мозжечок, а через него — в кору головного мозга. Рецепторы Гольджи непрерывно передают информацию о состоянии любого участка мускулатуры организма, даже когда человек полностью расслаблен (фоновые сигналы), что способствует формированию мышечно-суставного чувства (мы чувствуем своё тело).

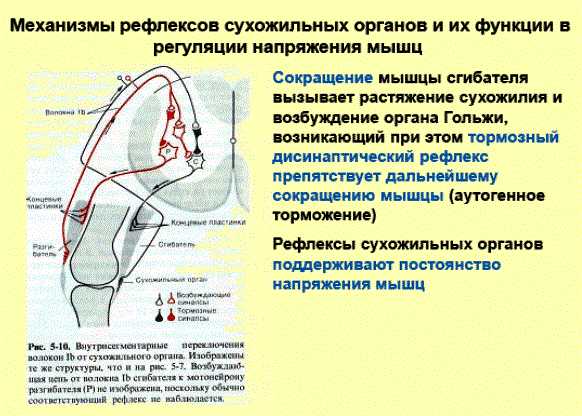

Зачем нам нужен тормозящий Гольджи-рефлекс?

Если поступившая в спинной мозг информация о напряжении мышцы распознается как угрожающая её целостности, то возбуждается тормозной вставочный нейрон, который тормозит соответствующий передний двигательный нейрон, контролирующий непосредственно мышцу. Так возникает локальный тормозной рефлекс, называемый аутогенным торможением или Гольджи-рефлексом. Он приводит к мгновенному расслаблению перенапрягшейся мышцы, но никак не сказывается на прилегающих к ней.

Рефлекс-Гольджи

Этот процесс защищает организм от травм, ведь чрезмерное напряжение может стать причиной разрыва мышечной ткани или отрыва слабо тянущихся сухожилий от кости. В лабораторных условиях подобное травмирование происходило в отсоединенных от спинного мозга конечностях, избыточное напряжение которых достигалось путем проведения разряда электрического тока. А при экспериментальном выключении рецепторов Гольджи препаратом, лабораторные животные теряли способность двигаться и поддерживать устойчивые позы.

Каждый из нас много раз испытывал тормозящий Гольджи-рефлекс. Очень ярко он выражается, когда мы хотим опустить на пол что-то тяжелое. Допустим, вы держите двумя руками у груди большую гирю, которую хотите опустить на пол. При этом у вас напряжены бицепсы. Чтобы аккуратно опустить гирю, вам нужно разогнуть руки, то есть растянуть мышечные волокна. Но тормозящий Гольджи-рефлекс не позволяет сильно напряженным мышцам растянуться еще больше, вместо этого они наоборот расслабляются. Ваша гиря с грохотом падает на пол, соседям снизу становится невесело. Зато у вас сухожилия от костей не оторвались! Защитная функция организма сработала!

Впрочем, иногда этот локальный рефлекс может оказать медвежью услугу – в момент прохождения «мёртвой точки» в жиме лёжа Ваши мышцы резко расслабятся и штанга Вас придавит 🙂 Бывает.

Помимо защиты мышц от возможных травм, сигналы, поступающие с рецепторов Гольджи, помогают организму равномерно напрягать мускулатуру, которая должна действовать синхронно. Благодаря постоянному контролю состояния мышц, происходит перераспределение напряжения в них – чрезмерно возбужденные волокна расслабляются, а чересчур расслабленные – сокращаются, и мышцы более эффективно выполняют свои функции. Представьте теперь, как будто вы одной рукой поднимаете и опускаете легкую для вас гирю. Вы сгибаете и разгибаете локоть, при этом разные мышцы вашей руки синхронно то напрягаются, то расслабляются. Координируется этот процесс при участии нервных импульсов, поступающих с сухожильных органов Гольджи.

Как обмануть сухожильный рефлекс и стать сильнее?

В организме человека заложено много возможностей для активации его резервов. Путем систематических тренировок, можно улучшить работу любого органа, даже маленького сухожильного органа Гольджи, который можно разглядеть лишь в микроскоп.

Считается, что лучший способ тренировки органа Гольджи – это статические нагрузки.

То есть, вы берёте штангу и просто её удерживаете, пока ваши пальцы не разожмутся от перенапряжения. Разумеется, для безопасности этого упражнения вам понадобится ограничивающая падение штанги силовая рама или страхующий вас напарник (если штанга над Вами, например, в жиме лёжа). Чем больший вес на штанге, которую вы удерживает, тем сильнее напрягаются Ваши мышечные волокна, и органы Гольджи соответственно. Если вы регулярно будете совершать упражнение с данным весом, Ваша мускулатура начнет привыкать к подобной нагрузке, напряжение перестанет восприниматься как излишнее, и блокирующий сигнал будет подан гораздо позже. Однако мы рекомендуем вам делать это упражнение не чаще раза в неделю, так как оно вызывает достаточно сильное напряжение центральной нервной системы, что при злоупотреблении может привести к перенапряжению.

Если через неделю Вы возьмете штангу с большим весом, а потом снова первую, то она покажется Вам гораздо легче, чем была в прошлый раз, и Вы сможете удерживать ее гораздо дольше. Причина этому – сравнение центральной нервной системой силы импульсов, сообщающих о перенапряжении мышц, которые поступают с проприорецепторов. Вы сможете дольше удерживать вес за счет тренировки органа Гольджи.

Этот способ использован в моём силовом цикле по увеличению жима лёжа, в котором раз в неделю используются субмаксимальные нагрузки.

Феноменальная сила. Обратная сторона

Возможно и самопроизвольное отключение тормозящего сухожильного рефлекса в стрессовой ситуации. Вы могли слышать о подобных историях, когда, например, не занимающийся спортом человек вдруг приподнимает автомобиль, чтобы спасти зажатого ребенка, или перескакивает с разбега через двухметровый забор, спасаясь от собак.

Не рекомендую Вам пытаться вызвать подобный эффект целенаправленно. Регулярные тренировки с субмаксимальными или статическими нагрузками в зале не столь героичны, зато намного более безопасны для Вашего организма. Ведь в случае опасности организм рискует здоровьем ради спасения своей жизни или кого-то из близких, и только в таких случаях это оправдано.

power-fitness.ru

Мышцы

ФИЗИОЛОГИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ

Существует 3 типа мышечной ткани: (1) поперечно-полосатые скелетные мышцы,

(2) поперечно-полосатая мышца сердца и (3) гладкие мышцы.

Скелетная мышца состоит из мышечных волокон. В состав мышечных волокон входят миофибриллы. В состав миофибрилл входят нити сократительных белков – актина и миозина, которые расположены в строгом порядке (смотри строение поперечно-полосатых мышечных волокон). Миофибиллы состоят из многочисленных повторяющихся участков – саркомеров.

Свойства мышечных клеток: возбудимость, проводимость, сократимость. Для поперечно-полосатых мышц характерным свойством является также эластичность.

Механизм сокращения и расслабления (поперечно-полосатых мышечных волокон):

(1) генерация потенциала действия, (2) проведение его вдоль клеточной мембраны и в глубь волокна по поперечным трубочкам (инвагинация клеточной мембраны), (3) выделение Са2+из саркоплазматического ретикулума (продольные трубочки) и диффузия его к миофибриллам, (4) взаимодействие («скольжение») актиновых и миозиновых нитей, приводящее к укорочению миофибриллы, (5) активация кальциевых насосов в мембранах саркоплазматического ретикулума, (6) активный транспорт ионов кальция в саркоплазматический ретикулум и уменьшение концентрации кальция в саркоплазме, (7) прекращение взаимодействия актиновых и миозиновых нитей, (8) расслабление миофибриллы, возвращение ее к исходной длине (за счет эластических свойств).Сокращение мышечного волокна подчиняется закону «все или ничего».

Энергия АТФ затрачивается и во время сокращения (образование и разрушение акто-миозиновых «мостиков»), и во время расслабления (активный транспорт ионов кальция за счет работы кальциевого насоса). Часть энергии выделяется в виде тепла.

Одиночное мышечное сокращение– это ответная реакция изолированной скелетной мышцы на одиночное раздражение. Состоит из 3-х фаз: (1) латентный период (от начала действия раздражителя до начала сокращения). В это время происходит генерация ПД в мышечном волокне и выделение кальция из саркоплазматического ретикулума в саркоплазму; (2) фаза сокращения (укорочения или напряжения) и (3) фаза расслабления.

Сила сокращенияизолированной мышцы зависит (1) от исходной длины мышечных волокон (закон Франка-Старлинга: чем больше исходная длина мышечных волокон, тем больше сила сокращения), (2) от количества миофибрилл в каждом мышечном волокне (гипертрофия), (3) от силы раздражителя (чем больше сила раздражителя, тем большее количество мышечных волокон возбуждается и участвует в сокращении), (4) от частоты действующего раздражителя (суммация мышечных сокращений).

Суммация 2-х мышечных сокращенийпроисходит под действием парных раздражителей. Суммацией называется увеличение силы и продолжительности мышечных сокращений под действием дополнительных раздражителей.Суммация может быть неполной, если второй раздражитель действует на мышцу в фазу расслабления (в этом случае мышца начинает расслабляться, но полного расслабления не происходит, потому что второй раздражитель приводит к генерации ПД, выделению ионов кальция в саркоплазму и увеличивает силу и продолжительность сокращения).Суммация может быть полной,если второй раздражитель действует на мышцу в фазу сокращения (в этом случае мышца продолжает сокращаться даже не начав расслабление, а сила и продолжительность сокращения увеличиваются за счет увеличения концентрации ионов кальция в саркоплазме).

Суммация мышечных сокращений под действием ритмических раздражителейприводит к формированию тетанических сокращений.Тетанус– это нерперывное сокращение мышцы под действием ритмических раздражителей. Тетанус может быть (а) зубчатым и (б) гладким.Зубчатый тетанусявляется результатом неполной суммации мышечных сокращений (когда каждый последующий раздражитель действует на мышцу в фазу расслабления).Гладкий тетанусявляется результатом полной суммации мышечных сокращений (когда каждый последующий раздражитель действует на мышцу в фазу сокращения). Сила тетанического сокращения зависит от частоты ритмического раздражителя: чем больше частота раздражения, тем больше сила сокращения.Однако, дальнейшее увеличение частоты раздражения приводит к тому, что каждый последующий стимул поступает к мышце во время рефрактерности (относительной или абсолютной). Поэтому часть мышечных волокон становится невозбудимой и не участвует в сокращении; сила сокращения уменьшается, несмотря на действие раздражителя. Это явление получило названиепессимального торможения (пессимум), а частота раздражения, при которой происходит уменьшение силы тетанического сокращения, называетсяпессимальной частотой раздражения.

СОКРАЩЕНИЕ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В естественных условиях целого организма сокращение скелетных мышц происходит под действием импульсов, которые поступают к мышцам от мотонейронов спинного мозга по двигательным нервным волокнам. Функциональной единицейскелетных мышц являетсянейро-моторная (двигательная) единица.В состав нейро-моторной единицы входят: мотонейрон, аксон мотонейрона и все мышечные волокна, которые иннервируются этим аксоном.Двигательная единица подчиняется закону «все или ничего». Один мотонейрон может иннервировать от 2-х мышечных волокон до 2000 мышечных волокон. Например, мышцы пальцев рук в составе двигательной единицы содержат 5-10 мышечных волокон (быстрые и точные движения), а широкая мышца спины, икроножная мышца – несколько сотен мышечных волокон, иннервируемых одним мотонейроном (поддержание позы).Классификация двигательных единиц:(1) тонические (длительное, непрерывное сокращение) и (2) фазные (сокращаются со сменой фаз: после сокращения обязательно следует расслабление).Фазные двигательные единицы делятся на две группы: (а)быстрыефазные («белые», с преобладанием процессов анаэробного гликолиза; развивают большую силу сокращения, но быстро утомляются) и (б)медленныефазные («красные», с преобладанием процессов окисления; длительно сокращаются без утомления – у человека выполняют тоническую функцию).

Тонус скелетных мышц– это постоянное сокращение скелетных мышц, которое поддерживается непрерывной импульсацией, поступающей от мотонейронов спинного мозга (нейрогенный тонус). Частота импульсов сравнительно низкая (7-10 имп/сек), однако тоническое сокращение скелетных мышц напоминает гладкий тетанус, потому что оно развивается за счет несинхронного сокращения большого количества двигательных единиц, каждая из которых сокращается в режиме одиночных сокращений.

Таким образом, в естественных условиях целого организма существует два механизма формирования гладкого тетануса: (1) синхронное сокращение большого количества двигательных единиц за счет высокой частоты нервных импульсов (очень редко, в состоянии эмоционального аффекта) и (2) асинхронное сокращение большого количества двигательных единиц за счет низкой частоты нервных импульсов (постоянный тонус скелетных мышц).

Типы мышечных сокращений:изометрическое сокращение (постоянная длина мышечных волокон, увеличивается напряжение мышцы) и изотоническое сокращение (укорочение мышечных волокон при постоянном напряжении их).

Сила мышцопределяется максимальной массой груза, которую мышца может сдвинуть с места. Удельная сила мышцы – сила мышцы на единицу площади физиолгического поперечного сечения (кг/см2).

Работа мышц рассчитывается как произведение массы груза на степень укорочения мышцы.Правило средних нагрузок: максимальную работу мышца совершает при средних нагрузках. Именно средние нагрузки необходимо рекомендовать для тренировок как здоровых людей, так и больных (лечебная физкультура). Чтобы определить величину средней нагрузки надо максимальную массу груза, которую мышцы могут сдвинуть с места, разделить на 2.

ОСОБЕННОСТИ ГЛАДКИХ МЫШЦ

Возбудимость.Автоматия– это способность гладких мышц генерировать ПД самостоятельно, без внешних воздействий. Потенциал покоя от -30 до -70 мв (в разных клетках), медленные волны деполяризации (до критического уровня) и генерация ПД (или пикообразной, или платообразной формы).Проводимость.Функциональный синцитий– отдельные гладкомышечные клетки возбуждаются и сокращаются как единое целое благодаря электрическим контактам (нексусам) между клетками. Волна возбуждения и сокращения распространяется медленно (до 10 см/сек).Сократимость.Медленное сокращение и медленное расслабление (от нескольких секунд до нескольких минут), длительное сильное сокращение (полная суммация при частоте импульсов 10-15 в минуту), малые затраты энергии.Пластичность– способность расслабляться и в укороченном, и в растянутом состоянии.

Контрольные вопросы по теме «Физиология скелетных мышц»

Назовите типы мышечной ткани.

Назовите структурную единицу скелетных мышц.

Что такое миофибриллы?

Назовите основные сократительные белки?

Что такое саркомер?

Перечислите свойства мышечной ткани.

Опишите механизм сокращения поперечно-полосатых мышечных волокон.

Какую роль играет потенциал действия для последующего сокращения мышечного волокна?

Какие ионы необходимы для взаимодействия актина и миозина?

Опишите механизм расслабления мышечного волокна?

На что затрачивается энергия АТФ во время сокращения и расслабления мышечного волокна?

Что такое одиночное мышечное сокращение?

Назовите фазы одиночного мышечного сокращения.

Что происходит в мышечном волокне во время латентного периода?

Что происходит в мышечном волокне во время фазы сокращения?

Что происходит в мышечном волокне во время фазы расслабления?

Что такое закон «все или ничего»?

От чего зависит сила сокращения изолированной мышцы?

Что такое суммация мышечных сокращений?

Что такое неполная суммация мышечных сокращений?

Что такое полная суммация мышечных сокращений?

Что такое тетанус (тетаническое сокращение)?

Назовите два вида тетануса.

При каком условии возникает зубчатый тетанус?

При каком условии возникает гладкий тетанус?

При каком условии возникает пессимум?

Докажите что пессимум не связан с утомлением мышцы.

Что такое нейро-моторная (двигательная) единица скелетных мышц?

Сколько мышечных волокон входит в состав двигательной единицы скелетных мышц?

Опишите быстрые фазные двигательные единицы.

Опишите медленные фазные двигательные единицы.

Что такое тонус скелетных мышц?

Как формируется тонус скелетных мышц в естественных условиях?

Назовите типы мышечных сокращений.

Что такое сила мышц?

Как рассчитать работу скелетных мышц?

Что такое правило средних нагрузок?

Назовите основные особенности гладких мышц.

Что такое автоматия гладких мышц?

Почему гладкомышечную ткань можно назвать функциональным синцитием?

Что такое нексус?

Что такое пластичность гладких мышц?

Какое значение имеет пластичность гладких мышц?

studfiles.net

Правило размера Ханнемана

«Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом является мышечное движение» Иван Михайлович Сеченов.

Мне очень нравится это выражение великого русского физиолога. Любое изменение положения тела человека или его отдельных частей относительно друг друга в пространстве совершается благодаря сокращению его мышц. От легкой дрожи ресниц до подъёма 300-килаграммовой штанги. Особенно поражает с какой точностью осуществляется регуляция мышечного напряжения в главном инструменте человека – руке, и в первую очередь в мышцах кисти и пальцев. Каким же образом мы достигаем такую точность движения?

Скелетными мышцами, в отличие от гладких мышц, мы управляем осознанно с помощью нервной системы. Команду на выполнение произвольных движений отдает двигательная область коры головного мозга (ДОКГМ), которая находится за лобной долей. ДОКГМ посылает нервный импульс, который проходит через мозговой ствол вдоль спинного мозга и поступает в нервную сеть мышцы, для которой была отдана команда. Нервный импульс — это волна возбуждения, которая распространяется по нервному волокну и служит для передачи информации от центральной нервной системы (ЦНС) к ее исполнительным аппаратам – мышцам и железам, внутри ЦНС, и от периферических рецепторных (чувствительных) окончаний к нервным центрам.

Управление сократительной активностью мышцы осуществляется с помощью большого числа мотонейронов – нервных клеток, тела которых лежат в спинном мозге, а длинные ответвления – аксоны в составе двигательного нерва подходят к мышце. Войдя в мышцу, аксон разветвляется на множество веточек, каждая из которых подведена к отдельному волокну. Таким образом, один мотонейрон иннервирует целую группу волокон, которая работает как единое целое. Система, включающая в себя мотонейрон, аксон и совокупность мышечных волокон, получила название «двигательная единица» (ДЕ). Этот термин ввел в употребление британский нейрофизиолог Ч. Шеррингтон, Charles Sherrington, 1857-1952.

Мышца состоит из множества ДЕ и способна работать не всей своей массой, а частями, что позволяет регулировать силу и скорость сокращения. Количество ДЕ остается неизменным у человека на протяжении жизни и не поддается тренировкам (Физиология человека, 1998). ДЕ имеют свой порог возбуждения и в зависимости от уровня порога делятся на низкопороговые и высокопороговые. От размера мотонейрона зависит максимальная частота импульсации, поскольку размер мотонейрона поменять невозможно, то мышечная композиция наследуется и практически не меняется под действием тренировочного процесса. Низкопороговые ДЕ имеют небольшое клеточное тело мотонейрона, тонкий аксон и иннервируют от 10 до 180 МВ. Высокопороговые ДЕ имеют большое клеточное тело мотонейрона, толстый аксон и иннервируют от 300 до 800 МВ (Дж. Х. Уилмор. Д. Л. Костилл. Физиология спорта). В крупных мышцах количество МВ в высокопороговых ДЕ еще больше. Например, в двуглавой мышце плеча — 750 — 1000, в медиальной головке икроножной мышцы — 1500 — 2000 (И. Рюэгг, 1985).

Как я уже сказал, каждая ДЕ имеет свой порог возбуждения, напрямую зависящий от размера мотонейрона. Если возбуждение ниже порогового — ДЕ не активна. Если на уровне порога или выше ДЕ возбуждается, и все ее МВ сокращаются с максимально возможной для них мощностью по принципу «всё или ничего». То есть если порог ДЕ составляет 20 Гц, то при пульсации ниже 20 Гц ДЕ не активна, при достижении 20Гц активизируется и показывает максимальную мощность и дальнейшее увеличении частоты пульсации до 50 или 100 Гц не вносит в ее работу никаких изменений. Данный закон рекрутирования (вовлечения в работу) ДЕ получил название «правило размера» Ханнемана. В 60-х годах прошлого века, исследования профессора физиологии гарвардского университета Элвуда Ханнемана показали, что каждая ДЕ достигает тетануса при своем пороге частоты пульсации. Низкая частота пульсации, передающаяся из двигательных центров коры головного мозга, не позволяет включать в работу ВПДЕ, а высокая может включить в работу практически все ДЕ.

Управлять силой мышечного сокращения можно только усиливая или ослабляя частоту нервного импульса, либо вовлекая в работу новые ДЕ, либо наоборот, выключая из работы задействованные ДЕ. Каждая последующая по уровню пороговости ДЕ имеет большее количество МВ. Причем разница по количеству МВ между соседними ДЕ растёт с увеличением порога возбудимости и если низкопроговые ДЕ (НПДЕ) могут разниться в несколько МВ, то ВПДЕ разнятся между собой уже в десятки или сотни МВ.

Исходя из этого можно сделать вывод, что наиболее точные движения можно совершать при наименьшем мышечном напряжении, когда, рекрутируя новые ДЕ, мы регулируем силу мышцы десятками новых МВ вовлеченных в работу. Это легко проверить простым экспериментом. Достаточно несколько раз расписаться мелом на школьной доске. Автографы будут практически идентичны. А потом повторить задание прикрепив к запястью пишущей руки отягощение, например, 16-и килограммовую гирю. Полученные каракули будут иметь мало общего с автографами первого задания и при этом они будут разительно отличаться между собой. И немудрено. Ведь в этом задании рекрутируются БМВ и регуляция движения при включении в работу новой ДЕ осуществляется уже не десятками, а сотнями МВ, что неминуемо ведет к потере точности движения. Представляется очевидным, что чем тоньше и слабее у человека низкопороговые ММВ, тем большую точность движения он способен продемонстрировать. Очень сложно представить скрипача, пианиста, мастера-часовщика или вора-карманника — атлетом с хорошо развитой мускулатурой. Наоборот, представители этих профессий очень берегут свои руки и не приемлют силовые нагрузки. Особенно противопоказаны им статические и статодинамические тренировки. Стоит просто регулярно поносить в руках тяжелые сумки, то есть создать в мышцах сгибателях пальцев предпосылки для гипертрофии ОМВ, и точность движений у них сразу уменьшится.

В Японии в 70-е-80-е годы прошлого века при изготовлении электронной аппаратуры ведущие компании использовали детский труд. Цех, в котором производилась пайка микросхем, располагался на специальном судне, которое дрейфовало в определенной зоне океана, где были зафиксированы минимальные значения магнитных полей. Паяли микросхемы исключительно девочки 10-12-и летнего возраста. Эмпирическим путем японцы выявили, что именно этот контингент наиболее способен к выполнению самых тонких и точных движений. Кстати, возможно по этой же причине художники специалисты по лаковой миниатюре в большинстве своем женщины, в то время как среди художников, пишущих на холстах, преобладают мужчины.

Отсюда вывод. Силовой тренинг рук, особенно в статическом и статодинамическом режиме, категорически противопоказан профессиям требующим большой точности движений.

А как же обстоят дела в спорте, когда точность необходима при выполнении движений требующих значительного приложения силы. Здесь картина диаметрально противоположная!

Представим себе баскетболиста попадающего с линии штрафного броска в корзину 10 из 10. Это совсем не редкость в этом виде спорта. Траектория полета мяча при выполнении всех попыток отличается крайне незначительно, область попадания в корзину находится в пределах 1-2 см. Но стоит этому же баскетболисту отойти за 6-и метровую линию и точность бросков разительно падает. Различия траектории полёта мяча существенны. Зона попадания мяча увеличивается до 10 – и и более см. Что же случилось с нашим баскетболистом? Бросок из-за 6-и метровой линии требует большей силы. Спортсмену приходится рекрутировать БМВ. И если к примеру, выполняя штрафной бросок он прикладывал усилие, при котором наиболее высокопороговая ДЕ из рекрутированных включает в себя 150 МВ, сейчас ему приходится прикладывать такое усилие, что самая ВПДЕ имеет уже 300 МВ. Цифры, конечно, условные. Точность движения при этом естественно падает. Но, построив эту модель, мы можем предположить, что если мы будем планомерно тренировать ОМВ мышц, задействованных в броске, и добьёмся их значительной гипертрофии, то для выполнения 6-и метрового броска нам потребуется рекрутировать значительно меньшее количество ДЕ. И в этом случае значительное увеличение силы ММВ с лихвой компенсируется меньшим количеством ДЕ, вовлеченных в работу. И пусть каждая ДЕ сейчас проявляет большую силу, но мы рекрутируем в броске ДЕ со 150 или 180 ДЕ, но не с 300. И соответственно получаем большой выигрыш в точности движения.

Идею о повышение точности штрафных ударов и бросков путём тренировок ОМВ предложил профессор В. Н. Селуянов. Точнее он математически вывел ее из построенной модели. Вот что он пишет в своей книге «Футбол: проблемы физической и технической подготовки»:

В рабочей гипотезе мы исходили из того, что удары на точность не выполняются в полную силу, поэтому ОМВ являются основными исполнителями производства внешней силы для выполнения точного дара в футболе. Поэтому увеличение силы ОМВ должно приводить к росту силы и точности выполнению ударов. Динамические локальные силовые упражнения для тех же мышечных групп не могут дать того же эффекта, поскольку могут дать развитие только ГМВ, которые в точностных двигательных действиях имеют менее существенное значение по сравнению с ОМВ.

Для проверки гипотезы о возможном влиянии силы ОМВ на точность и силу ударов в футболе был выполнен долговременный педагогический эксперимент.

В эксперименте принимали участие две группы спортсменов – футболистов одного возраста 14-15 лет. Первая группа использовала в тренировочном процессе динамические силовые упражнения, вторая группа применяла статодинамический режим. По окончании эксперимента в первой группе точность выполнения ударов с 11 м и с 30 м выросла на 7,9 и 8.0% соответственно. Во второй группе точность выполнения ударов выросла на 15,5 и 21,1% соответственно. Более подробно с результатами эксперимента вы можете ознакомиться в указанной мной книге.

Как видите, при одних условиях для повышения точности движений статодинамическая тренировка категорически противопоказана, а при других является очень эффективным средством. Умение правильно строить модели по биологическим законам даёт огромные возможности в создании новых инновационных методик тренировки. Ни одному тренеру практику даже в голову не могла прийти идея о том, что тренировка ОМВ в статодинамическом режиме может значительно повысить точность выполнения ударов. Приседание в статодинамике и точный удар по мячу внешне не имеют ничего общего между собой. А построив правильную модель, специалист по спортивной адаптологии сразу же увидит резерв точности удара в гипертрофии ОМВ и предложит соответствующую тренировочную программу.

Будущее в спорте за математическим моделированием и предсказанием срочных и долговременных адаптационных процессов в организме спортсменов на его основе. Чем сейчас и занимается спортивная адаптология.

Автор: Андрей Антонов

© sportlife.info

sportlife.info