Масса мантии земли – Эволюция химического состава мантии / О. Г. Сорохтин: «Развитие Земли» / Земля

мантия Земли

Мантия Земли представляет собой силикатную оболочку между ядром и подошвой литосферы. Поданным О.Г. Сорохтина (1994), масса мантии составляет 67,8 % от общей массы Земли. Мантия подразделяется на верхнюю (до глубины я 400—1000 км) и нижнюю (до глубины около 2900 км). Под океанами в верхней мантии выделяется слой, в котором вещество находится в частично расплавленном состоянии.[ …]

Мантия Земли по отношению к сейсмическим волнам ведет себя как твердое тело, поэтому за верхний предел температур принимается распределение температур около кривой плавления, зависящей от давления. Лабораторные данные по зависимости Тдл силикатов, составляющих мантию, от давления дают Т на границе ядро-мантия порядка 5 • 103 К (Р = 1,4106 бар).[ …]

В мантии Земли, по данным А. П. Виноградова, находится не менее 13—15 млрд. км3 химически связанной воды, т. е. примерно в 13—15 раз больше, чем в Мировом океане и на суше.[ …]

Ядро Земли — наиболее плотная центральная часть (геосфера) Земли. Его плотность составляет от 9400 кг/м3 в периферической области до 17200 кг/м3 (в два с лишним раза выше, чем у железа) в более глубоких слоях; давление достигает 140—350 ГПа (1,4-3,5 млн атм.), температура 2000-5000°С. Предполагают, что по химическому составу вещество ядра сходно с веществом мантии Земли, но находится в металлическом состоянии.[ …]

При описании Земли выделяют т.н. геосферы — концентрические оболочки планеты различной плотности и химического состава. В направлении от периферии к центру Земли различают магнитосферу, атмосферу, земную кору, мантию Земли и ядро Земли (табл. 5.1).[ …]

В пределах верхней мантии Земли, не превышающей глубину 410 км, обнаружен слой, характеризующийся своеобразным состоянием вещества, менее вязким и более пластичным, чем выше- и нижележащие слои Земли. Этот слой менее плотных «размягченных» горных пород, называемый астеносферой, рассматривается как слой относительно подвижного состояния вещества, что обусловлено его части чны м плавлением.[ …]

Литосфера — твердая оболочка Земли, толщина которой колеблется в пределах от 50 до 200 км. Суша занимает около 29% поверхности земного шара. Верхняя часть литосферы образует земную кору, толщина которой на континентах доходит до 50…75 км, под дном океанов — 5… 10 км, а нижняя — верхнюю часть мантии Земли. Граница между этими частями литосферы определяется по скачку в изменении скорости распространения продольных и поперечных упругих сейсмических волн (так называется граница Мохоровичича, или поверхность М).[ …]

Ниже, до глубины 2900 км, располагается мантия Земли. Мантия Земли разделяется на верхнюю до глубины 950 км и нижнюю до 2900 км, характеризуется более однородным строением и непрерывным (по мере углубления) возрастанием плотности вещества от 3,5 до 5,6 г/см3, а также повышением температуры. На долю мантии приходится 41% массы Земли.[ …]

ЛИТОСФЕРА — верхняя твердая оболочка Земли, постепенно переходящая с глубиной в сферы с меньшей прочностью вещества. Включает земную кору и верхнюю мантию Земли. Мощность Л. — 50-200 км, в том числе земной коры — до 50—70 км на континентах и 5—10 км на дне океана.[ …]

Литосфера — верхняя твердая оболочка Земли (почва), включающая земную кору и верхнюю мантию Земли. Почва обладает Рядом свойств, присущих живой и неживой природе; она образо-. сь под совместным воздействием гидросферы, атмосферы, 3 ИвЬ1х и мертвых организмов. Основными факторами почвообра-Вания являются время и климатические условия. Так, полоска СоЧвЫ толщиной 2 см в зависимости от климатических условий д ется природой в течение 200—600 лет.[ …]

Земная кора — твердая внешняя оболочка Земли толщиной до 70 км в горных областях, около 30 км под равнинами, 5—7 км под океанами. Верхняя часть земной коры — осадочный слой, он состоит из осадочных пород, средняя — «гранитный» слой (выражен только на материках), нижняя — «базальтовый» слой. Под земной корой располагается мантия (толщиной около 2900 км). Занимает 83% Земли (без атмосферы) по объему и 67% по массе. Мантия Земли состоит, видимо, преимущественно из тяжелых минералов, богатых магнием и железом. С процессами, происходящими в верхней (граничащей с земной корой) мантии Земли, тесно связаны тектонические движения, вулканизмы, горнообразование и др.[ …]

ЛИТОСФЕРА — верхняя оболочка «твердой» Земли, включающая земную кору и верхнюю часть подстилающей ее верхней мантии Земли.[ …]

Земная кора и верхняя (твердая) часть верхней мантии Земли составляют литосферу.[ …]

Литосфера — внешняя относительно прочная оболочка Земли, включающая земную кору и часть верхней мантии Земли. Поверхность Земли обладает значительной неоднородностью по высоте: от 8848 м над уровнем моря (г. Джомолунгма) до 11034 м (Марианская впадина).[ …]

По современным представлениям эффективная вязкость мантии Земли находится в пределах 1023— 1024 П [29], поэтому для возникновения в ней сквозной тепловой конвекции достаточно сверх-адиабатического перепада температуры всего в 1-10° С. При этом, правда, возникнет исключительно вялая конвекция, но ведь реальные значения АТ вполне могут достигать и нескольких десятков градусов.[ …]

| Строение литосферы и ее положение относительно мантии Земли |  |

Существует ряд сложностей при определении плотности внутри Земли по уравнению Адамса-Вильямсона. Эти трудности связаны с наличием в недрах границ разрыва, фазовых переходов и т. п. Учет этих сложностей различными способами в последние десятилетия дал возможность построить очень детальное распределение плотности в верхней мантии Земли и далее до границы мантии с ядром.[ …]

Литосфера (от греч. ШИов — камень) — верхняя твердая оболочка Земли, ограниченная сверху атмосферой и гидросферой, а снизу — астеносферой (слоем пониженной твердости, прочности и вязкости, расположенным в верхней мантии Земли). Мощность литосферы колеблется в пределах 50—200 км. Процесс преобразования литосферы живыми организмами, начавшийся около 450 млн лет назад, привел к образованию почвы, ее мощность достигает 2-3 м.[ …]

Как показали О.Сорохтин и С.Ушаков [121], на планетной стадии развития Земли действовал эффективный механизм химико-плотностной дифференциации земного вещества. Детальное же изучение энергетического баланса Земли привело этих исследователей к заключению, что и сегодня этот процесс не только продолжает действовать, но является наиболее мощным из всех других эндогенных энергетических процессов. Более того, благодаря действию механизма гравитационной дифференциации земного вещества в мантии Земли возникает и развивается интенсивная конвекция, приводящая к перемешиванию ее вещества и дрейфу литосферных плит на поверхности Земли.[ …]

Литосфера (от лат. «лито» — и «сфера») — внешняя верхняя оболочка планеты Земля — «земная кора», часть верхней мантии Земли. Толщина ее составляет от 50 до 75 км.[ …]

ЮВЕНИЛЬНЫЕ ВОДЫ — подземные воды, поступающие в подземную гидросферу из глубин Земли, где они образуются в результате дегазации вещества мантии Земли (ср. вадозные воды).[ …]

Через рифтовые долины на дно океана из мантии Земли периодически изливаются раскаленные массы магматического расплава. Лава растекается, твердеет и образует тонкую океаническую кору. Новые порции лавы как бы раздвигают старую кору, заставляя ее перемещаться от срединных хребтов в горизонтальном направлении со скоростью нескольких сантиметров в год. Спустя миллионы лет эти участки уходят в глубокие желоба, обнаруженные под водой у краев континентов. Океаническое дно, двигаясь наподобие гигантского конвейера, постоянно обновляется, а материки, впаянные в океаническую кору, дрейфуют вместе с ней [191.[ …]

АСТЕНОСФЕРА [от гр. asthenos — слабый и sphaire — шар] — слой пониженной вязкости в верхней мантии Земли. Расположена под континентами на глубине ок. 100 км, под океанами — ок. 50 км. А. — основной источник магмы; в ней происходят процессы, обуславливающие геодинамику литосферы (горизонтальное перемещение литосферных плит, или т. н. дрейф континентов).[ …]

ВУЛКАНЙЧЕСКИЙ ОЧАГ -изолированная камера или резервуар магмы в земной коре и верхней мантии Земли, откуда происходит питание вулкана. Глубинные В. о. располагаются в 5—70 км от поверхности земли (напр., у вулкана Ключевская сопка на Камчатке и др).[ …]

Твердая земная кора ограничена сверху атмосферой и гидросферой, а снизу поверхностью мантии Земли. Ее средняя мощность достигает 33 км. Масса коры составляет 0,8% общей массы Земли, а ее плотность изменяется в пределах 2,7—2,9 г/см3. Кора сложена твердыми горными породами.[ …]

Достаточно детально сейсмическими и другими геофизическими методами изучена верхняя мантия Земли. Эта часть Земли наиболее доступна для геофизического изучения и наиболее важна для жизни человечества. Верхняя мантия простирается от границы Мохо до глубины 400 км. В состав верхней мантии входит нижняя часть литосферы и верхняя часть астеносферы. Литосфера представляет собой каменную (твердую и прочную) верхнюю оболочку Земли. Ее толщина меняется от 50 до 150 км в разных регионах Земли, следовательно, литосфера включает земную кору и часть верхней мантии, в которой мантийное вещество настолько остыло, что превратилось в горную породу.[ …]

БАЗАЛЬТОВЫЙ СЛОЙ —■ нижний слой земной коры, расположенный между гранитным слоем и верхней мантией Земли.[ …]

Астеносфера (от греч. ав епеБ — слабый и сфера), слой пониженной твердости, прочности и вязкости в верхней мантии Земли. Расположен на глубинах около 100 км под континентами и около 50 км под дном океана; нижняя его граница находится на глубинах 250 — 350 км. Не исключена прерывистость слоя. Вязкость вещества астеносферы 1019—1023 пз, ниже и выше границ астеносферы они не менее 1023 пз. Предполагается, что в пределах астеносферы, в связи с низким пределом текучести, происходит медленное перетекание масс в горизонтальном направлении под влиянием неравномерной нагрузки со стороны земной коры. Наличие астеносферы объясняется высоким геотермическим градиентом, высокой температурой вещества астеносферы, близкой к температуре плавления, и процессами релаксации. В пределах астеносферы лежат обычно очаги питания вулканов и осуществляется перемещение подкорковых масс, которые сопровождаются изменением формы залегания, объема, внутренней структуры и взаимного расположения тел горных пород. Эти изменения происходят под действием глубинных сил Земли, порождающие в земной коре условия местного направленного или всестороннего растяжения, сжатия или сдвига, так называемые тектонические процессы.[ …]

Некоторое превышение приходной части бюджета над расходной связано с продолжающейся дегазацией верхней мантии Земли, а также с постепенным выветриванием горных пород. К этим естественным причинам следует добавить также увеличение эолового (ветрового) выноса и дополнительного поступления с речным стоком минеральных компонентов вследствие антропогенного опустынивания, сведения лесов на огромных территориях и эрозии почв.[ …]

В работе [1] была развита теория подобия для конвекции вязкой жидкости, результаты которой в применении к верхней мантии Земли согласовывалась с данными численных экспериментов [2] по моделированию в ней конвекции, приводящей к движению литосферных плит — дрейфу континентов. Теория подобия [1] справедлива, строго говоря, для чисел Рейнольдса Ие [ …]

Оказалось, что система уравнений В. Я. и С. Я. Сер-гиных так же, как и уравнения В. А. Костицына, допускает периодические решения. Заметим, что упругие свойства мантии Земли ими не учитывались. Колебательный характер оледенений вызывался механизмом другого типа.[ …]

С середины 1970-х гг. Голицын занялся разработкой теории конвекции, в том числе с учетом вращения. Эта тематика имеет приложения ко многим природным объектам: к мантии Земли и ее жидкому ядру, атмосферам планет и звезд, к океану. Для всех этих объектов получены простые формулы, объясняющие данные наблюдений или результаты численного моделирования. Им развита теория и организован цикл экспериментальных работ по конвекции вращающейся жидкости. На этой основе объяснены сила ветров и размеры тропических и полярных ураганов.[ …]

Земная кора имеет среднюю толщину (мощность) 33 км и состоит из твердых каменных масс (минералов и горных пород). По своему составу и мощности она неодинакова в различных ее частях. Раздел между корой и ниже расположенной мантией Земли был установлен югославским ученым А. Мохоровичем и назван по его имени (раздел Мохоровича). Ниже этого раздела (границы) плотность вещества увеличивается до 3,3 г/см3.[ …]

Разрыв сплошных горных пород, вызывающий землетрясение, наступает в результате накопления упругих деформаций выше предела, который может выдержать горная порода. Деформации возникают при относительных перемещениях соседних блоков в коре или мантии Земли. Относительные перемещения блоков не происходят внезапно, в момент разрыва, а нарастают постепенно в течение более или менее длительного времени. Движение в момент землетрясения состоит только лишь из упругой отдачи — резкого смещения сторон разрыва в положение, в котором отсутствуют упругие деформации. Это движение заметно на расстоянии в нескольких километрах от разрыва. Сейсмические волны возникают на поверхности разрыва. Площадь поверхности, с которой они излучаются, сначала очень мала, но затем быстро увеличивается и становится большой. Скорость ее распространения не превосходит скоростей поверхностных волн. Энергия, освобожденная во время землетрясений, до землетрясения была энергией упругой деформации горных пород.[ …]

Область биосферы постоянно расширяется; этому способствует научно-технический прогресс, в частности применение самолетов, ракет, космических кораблей, а также проникновение человека в земные недра, например бурение глубинных скважин вплоть до мантии Земли. Теперь биосфера включает в себя верхнюю часть твердой земной оболочки — литосферы, всю гидросферу и атмосферу вплоть до стратосферы.[ …]

В 1970-80-х гг. были установлены теоретически и проверены экспериментально выражения для характерных масштабов конвекции в вязком и развитом турбулентном режимах в отсутствие и при наличии вращения [7-9]. Это позволило объяснить скорости конвективных движений в мантии Земли и в ее жидком ядре, скорости глубокой конвекции в океане и ряд астрофизических явлений на быстро вращающихся пульсарах [10].[ …]

Твердым основанием ПТК является их литогенная основа. Под литогенной основой ПТК Н.А.Солнцев предложил понимать земную кору, которая развивается относительно независимо как единое природное тело. Земная кора обладает свойствами твердого тела и отделяется от верхней мантии Земли поверхностью Мохоровичича, или поверхностью Мохо. Верхняя мантия, в отличие от земной коры, обладает вязкостью, пластичностью и текучестью. Земная кора как бы погружена в мантию и плавает на ней.[ …]

Остаются три возможности, подлежащие тщательному исследованию: а) токи могут распространяться в хорошо проводящей массе океанических вод [16—18]; б) токи могут распространяться в хорошо проводящих массах воздуха ионосферы [21]; в) токи могут распространяться в проводящих массах под мантией Земли [10].[ …]

В § 2 уже говорилось о значительных изменениях элементов геомагнитного поля, происходящих на наших глазах: об относительно быстрых изменениях угла склонения D; в § 3 отмечалось, что за одно лишь столетие потенциал главного диполя (Симонова — Гаусса) уменьшился почти на 7%. Совершенно очевидно, что подобные явления нельзя относить за счет каких-либо геологических изменений в твердом теле Земли. Эти явления «молниеносны» в геологических масштабах времени. Значит, надо искать причину этих явлений в каких-то токах, идущих, вероятней всего, в подвижных частях планеты — в атмосфере, в океане и в расплавленном веществе под мантией Земли. Карта рис. 637 особенно настойчиво подчеркивает такое предположение. Она заставляет думать, что дополнительное магнитное поле, налагающееся на умовско-лебедевское, органически связано с распределением океанов на нашей планете.[ …]

К числу процессов, приводящих к генерации тепла в недрах, относятся эндогенные (радиоактивный распад элементов, превращение механической энергии тектонических движений в тепловую, различного рода экзотермические реакции и др.) и экзогенные (солнечная и космическая радиация). Теоретические и экспериментальные исследования свидетельствуют о преимущественно эндогенном источнике тепловой энергии Земли в результате распада радиоактивных элементов. Под действием радиоактивного распада 2—3 млрд. лет назад на глубине 150—600 км в зависимости от исходных термических параметров (коэффициент теплопроводности, генерация теплового потока и т. д.) в мантии Земли была сформирована расплавленная зона. Дальнейшая эволюция расплавленного слоя привела к формированию современного геотермического поля земной коры.[ …]

Характерную особенность имеет недипольная часть главного поля: она дрейфует с течением времени на запад. Явление западного дрейфа было замечено еще в XVII в., однако только в середине XX столетия удалось установить скорость дрейфа. Разные элементы геомагнитного поля дрейфуют с несколько различными скоростями, в среднем скорость западного дрейфа равна 0,2° в год. Это означает, что полный оборот недипольно-го поля вокруг оси вращения Земли может произойти за 1800 лет. Предполагается, что физическим механизмом западного дрейфа является более высокая угловая скорость вращения мантии Земли по сравнению с внешним ядром.[ …]

Высоты геоида пропорциональны амплитудам гравитационных аномалий. Интересно то, что аномалии не связаны с топографическими особенностями поверхности (горы, впадины и т.п.), кстати последние и не описываются поверхностью геоида. Из этого следует важнейший вывод: континентальные области изостатически скомпенсированы, т. е. материки как бы плавают в подкоровом субстрате, словно гигантские айсберги в полярных морях. Аномалии силы тяжести вызваны различными флуктуациями плотности в коре и мантии Земли.[ …]

Древнейшими элементами структуры континентальной коры являются древние платформы — обширные, тектонически мало подвижные массивы. Платформы разделяются и окаймляются тектонически активными геосинклинальными областями, характеризующимися большой амплитудой вертикальных движений и высокой сейсмичностью. Протяженность геосинклинальных областей составляет десятки тысяч, а ширина — сотни и даже тысячи километров. Таким образом, к геосинклинальным областям относится достаточно большая часть поверхности современных континентов (около 10 % площади земного шара), а сами они включают разломы (рис. 1.11), часто рассекающие всю толщу коры и проникающие в верхнюю мантию Земли. Такие разломы служат каналами для восходящих гидротермальных растворов и глубинных газов.[ …]

Подземные воды характеризуются сложными условиями формирования газового состава. Спектр газов в подземных водах исключительно широк: углеводородные газы, диоксид углерода, сероводород, азот, кислород, аргон, гелий и другие газы. Условия их образования очень разнообразны: химические реакции, воздействие на горную породу высоких температуры и давления, радиоактивный распад, биохимическое превращение вещества и т. д. Большинство углеводородных газов подземных вод образовалось в результате деструкции захороненного ОВ пород. В процессе деструкции ОВ генерируются и неуглеводородные газы (диоксид углерода, сероводород, азот, водород), которые могут образоваться и при минеральных превращениях в процессе лито-и метагенеза, а также в результате различных процессов дегазации верхней мантии Земли. Благородные газы, по-видимому, генетически более однородны, будучи продуктом распада радиоактивных элементов в земной коре и верхней мантии.[ …]

А.Вегенер [13] выдвинул предположение, что в конце палеозоя — начале мезозоя, около 200 млн лет назад все материки были сгруппированы в единый гигантский континент, который он назвал Пангеей. Этот суперконтинент состоял из двух крупных частей: северной — Лавразии, объединявшей нынешнюю Европу, Азию (без Индии) и Северную Америку, й южной — Гондваны, включавшей в себя Южную Америку, Африку, Антарктиду, Индостан и Австралию. Между юго-восточной границей Лавразии и северо-восточной — Гондваны в виде огромного залива находилась впадина океана Тетис. Первоначально гипотеза А.Вегенера основывалась на поразительном сходстве в очертании берегов Африки и Южной Америки. Однако в дальнейшем, отстаивая свою концепцию дрейфа материков, ученый черпал новые факты для ее подтверждения, в палеонтологии, палеоклиматологии, геологии, минералогии. Благодаря своей простоте и наглядности, предложенная А.Вегенером гипотеза дрейфа континентов дала мощный импульс развитию идей мобилизма. Однако в то время А.Вегенер не смог указать силы, ответственные за передвижение континентов и обладающие достаточной энергией для образования обширных горных систем. Позднее голландский геофизик Ф.Венинг-Мейнес предположил наличие конвективных течений в мантии Земли, а англичанин А.Холмс и американец Д. Григе связали их с дрейфом материков. И все же в те годы еще не было достаточно убедительных доказательств гипотезы А.Вегенера, поэтому большинство геологов относились к ней скептически.[ …]

ru-ecology.info

Строение мантии Земли и ее состав

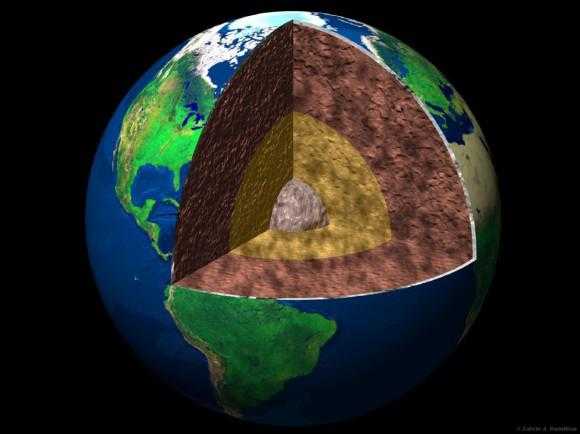

Под земной корой расположен следующий слой, именуемый мантией. Он окружает ядро планеты и имеет толщину почти три тысячи километров. Строение мантии Земли очень сложное, поэтому требует детального изучения.

Под земной корой расположен следующий слой, именуемый мантией. Он окружает ядро планеты и имеет толщину почти три тысячи километров. Строение мантии Земли очень сложное, поэтому требует детального изучения.

Мантия и ее особенности

Название данной оболочки (геосферы) происходит от греческого слова, обозначающего плащ или покрывало. В действительности, мантия, словно покрывало окутывает ядро. На нее приходится около 2/3 массы Земли и примерно 83% ее объема.

Принято считать, что температура оболочки не превышает 2500 градусов по Цельсию. Ее плотность в разных слоях существенно отличается: в верхней части она составляет до 3.5 т/куб.м, а в нижних – 6 т/куб.м. Состоит мантия из твердых кристаллических веществ (тяжелых минералов, богатых железом и магнием). Исключением является только астеносфера, которая находится полурасплавленном состоянии.

Структура оболочки

Теперь рассмотрим строение мантии земли. Геосфера состоит из следующих частей:

- верхняя мантия, толщиной 800-900 км;

- астеносфера;

- нижняя мантия, толщиной около 2000 км.

Верхняя мантия – это часть оболочки, которая расположена ниже земной коры и входит в литосферу. В свою очередь она делится на астеносферу и слой Голицина, который характеризуется интенсивным увеличением скоростей сейсмических волн. Эта часть мантии Земли влияет на такие процессы, как тектонические движения плит, метаморфизм и магматизм. Стоит отметить, что строение ее отличается в зависимости от того, под каким тектоническим объектом она располагается.

Астеносфера. Само название серединного слоя оболочки с греческого языка переводится, как «слабый шар». Геосфера, которую относят к верхней части мантии, а иногда выделяют в отдельный слой, характеризируется пониженной твердостью, прочностью и вязкостью. Верхняя граница астеносферы всегда находится ниже крайней линии земной коры: под континентами – на глубине 100 км, под морским дном – 50 км. Нижняя черта ее расположена на глубине 250-300 км. Астеносфера является главным источником магмы на планете, а движение аморфного и пластичного вещества считается причиной тектонических движений в горизонтальной и вертикальной плоскостях, магматизма и метаморфизма земной коры.

О нижней части мантии ученые знают немного. Считается, что на границе с ядром расположен особенный слой Д, напоминающий астеносферу. Он отличается высокой температурой (из-за близости раскаленного ядра) и неоднородностью вещества. В состав же массы входит железо и никель.

Состав мантии Земли

Кроме строения мантии Земли интересен и ее состав. Геосферу создают оливин и ультраосновные породы (перидотиты, перовскиты, дуниты), но присутствуют и основные породы (эклогиты). Установлено, что в оболочке содержатся редкие разновидности, которые не встречаются в земной коре (гроспидиты, флогопитовые перидотиты, карбонатиты).

Если говорить о химическом составе, то в мантии в разной концентрации содержатся: кислород, магний, кремний, железо, алюминий, кальций, натрий и калий, а также их оксиды.

Мантия и ее изучение — видео

life-students.ru

| – | Текстовое пояснение:МАНТИЯ ЗЕМЛИ, силикатная оболочка, расположенная между земной корой и ядром; одна из геосфер. Масса М.З. 4,055- 1027г (67,8% обшей массы Земли). Данные о строении и состоянии вещества мантии основываются на сейсмологических наблюдениях (на основании интерпретации годографов сейсмических волн с учётом уравнений гидростатики, связывающих плотность и скорость распространения продольных и поперечных сейсмических волн в среде). Границы выделены по резким скачкам скорости сейсмических волн: верхняя (подошва земной коры — поверхность Мохоровичича) характеризуется перепадом скорости в среднем от 6,4 км/с для земной коры до 8—8,4 км/с в подкоровом слое; нижняя -скачком скорости продольных волн на глуб. около 2885—2900 км с 13,25 км/с в мантии до 8,5 км/с в верхней части ядра (внешнего ядра) и пропаданием в нём поперечных сейсмических волн (на основании чего выдвигается гипотеза о жидком состоянии железо-никелевого сплава вещества внешнего ядра). М.З. подразделяется на верхнюю до глуб. 400 км (слой В) со сложной картиной изменении скоростей сейсмических волн, слой Голицына (слой С) в интервале глуб. 400—(950—1000) км, где наблюдается быстрое возрастание скоростей с глубиной, и нижнюю (слой D), характеризующуюся относительно меньшим градиентом скоростей и их монотонным увеличением до подошвы мантии. В верхней мантии выделена астеносфера. Плотность вещества М.З. с глубиной увеличивается от 3,3—3,4 г/см в подкоровом слое до 3,65—3,7 г/см на глуб. 400 км. В слое С она резко возрастает до 4,55—4,65 г/см на глубинах 950—1000 км, затем монотонно увеличивается до 5,55—5,65 г/см у подошвы мантии. Уплотнение вещества связано с повышением давления с глубиной, достигающего в низах мантии 1,35—1,4 Мбар (1,35— 1,4)-1011 Па. Средняя вязкость вещества близка к значениям 10 —10 ‘ П. В астеносфере под океанами она равна 10 — 1020 П, а под континентами 10 —10 П. В самых верхах М.З. сложена лерцолитами, перидотитами, эклогитами, ниже — пиролитами. Дрейф ли-тосферных плит свидетельствует о существовании интенсивных конвективных движений вещества, неоднократно перемешивавших состав верхней и нижней мантии и средний хим. состав обеих её частей под океанами и континентами, вероятнее всего, одинаков и различается только степенью дифференциации вещества (под континентами перидотитовая зона с вкраплениями эклогитов простирается на большие глубины). По минералогическому составу мантию подразделяют на зоны: слой В — оливиновая, слой С — шпинеле-перовскито-ильменитовая, слой D — перовскитовая. |

ostisbelarus.sourceforge.net

Строение Земли. Мантия и ядро нашей планеты.

Земная мантия

Под относительно тонким слоем пород, образующих земную кору, на глубине от нескольких километров до нескольких десятков километров, находится граничная зона (поверхность Мохо), отделяющая кору Земли от ее мантии.

Мантия является основной составляющей тела Земли. Ее относительная масса оценивается примерно в 2/3 всей массы нашей планеты.

Верхний слой мантии является твердым и имеет, как и кора, различную толщину на суше и под океаническим дном. Эта твердая составляющая мантии, совместно с земной корой, образует своеобразную жесткую оболочку Земли, называемой литосферой. Под литосферой скорость распространения сейсмических волн уменьшается, что указывает на изменение состояния вещества, образующего подлитосферный слой. Он более пластичный, по сравнению с выше- и нижележащими слоями мантии, и называется астеносферой.

Существует гипотеза, что вещество, составляющее земную мантию, непрерывно перемещается, и в относительно глубоких слоях мантии, с ростом температуры и давления, оно переходит в более плотные модификации.

Под самым нижним слоем мантии, на глубине около 2900 км простирается еще одна пограничная область, в которой сейсмические волны резко изменяют характер распространения. Поперечные сейсмоволны здесь не распространяются вообще, что указывает на смену качественного состава вещества, образующего подграничный слой.

Здесь проходит граница между мантией и ядром Земли.

* * *

Ядро планеты

Несмотря на то, что существование ядра нашей планеты открыто еще в 1936 году, до настоящего времени о его составе и строении известно немного. Это обусловлено тем, что изучение ядра при помощи сейсмоволн очень затруднительно из-за их затухания на значительных глубинах и плохой сейсмопроводности вещества, образующего ядро. Кроме того, температурно-барометрический режим, существующий в ядре очень сложно воспроизвести в лабораторных условиях.

По мнению некоторых ученых, в центре земного ядра давление может достигать 3 млн. атм. При этом вполне возможно, что вещества, составляющие центральные районы ядра не переходят в жидкое состояние, и кристаллизуются даже при колоссальных температурах. Считается, что основная масса земного ядра представлена железом или железо-никелевыми сплавами, количество которых в общей массе ядра может достигать одной трети.

Согласно современным представлениям о строении земного ядра, выделяют внешнюю и внутреннюю его составляющие.

Внешнее ядро является жидким, содержит большое количество железа и находится в непрерывном движении. Именно с перемещением слоев жидкой составляющей ядра планеты связывают существование магнитного поля вокруг Земли. Магнитное поле образуется вокруг проводника с током, а поскольку железосодержащий жидкий слой ядра является проводником и постоянно перемещается, возникновение в нем мощных потоков электричества вполне объяснимо.

Этот ток и образует магнитное поле нашей планеты.

На глубине чуть более 5000 км простирается граница между жидким (внешним) и твердым (внутренним) ядром.

Внутренняя область ядра считается твердой. Согласно существующей гипотезе, твердая фаза вещества в нем поддерживается благодаря колоссальным температурам и давлению. Кроме железа в составе ядра возможно наличие более легких элементов — кремния, серы, кислорода, водорода и т. д.

Среди ученых существует гипотеза, что под воздействием огромных давлений эти вещества, не являющиеся по своей природе металлами, способны металлизироваться. Вполне возможно, что в составе твердого ядра нашей планеты имеется даже металлизированный водород.

В 2002 году профессором Гарвардского университета А. Дзевонски была высказана гипотеза, что внутри твердого внутреннего ядра Земли имеется «самое внутреннее» ядро, имеющее диаметр около 600 км.

Это предположение было основано на анализе данных множества сейсмических явлений, собранных за три десятилетия. Для подтверждения гипотезы А. Дзевонски необходимо разместить по различным районам планеты огромное количество сейсмографов, чтобы провести более детальное изучение характера распространения сейсмоволн в самом центре Земли.

* * *

Образование Вселенной

granit2006.ru

самая большая по объему геосфера Земли. Строение и состав земной мантии

Земля, как известно, круглая. Более того, наша планета отличается сферической структурой и состоит из ряда геосфер. О том, что это такое, мы расскажем в нашей статье. Кроме того, вы узнаете, как называется и из чего состоит самая большая по объему геосфера Земли.

Что такое геосфера?

Термин происходит от двух греческих слов: «гео» («земля») и «сфера» («шар»). Геосфера Земли – это концентрическая оболочка, которая может быть сплошной либо прерывистой. Геосферы могут пересекаться друг с другом как в пространстве, так и во времени. Все они очень тесно связаны, несмотря на кажущуюся автономность каждой из них.

В науке принято выделять два типа геосфер: внутренние, из которых, собственно, и состоит «тело» нашей планеты, и внешние. К первой группе относятся: земное ядро, мантия (самая большая геосфера Земли по объему) и земная кора. Ко второй группе чаще всего причисляют:

- литосферу;

- гидросферу;

- атмосферу;

- и биосферу.

Иногда учеными также выделяется криосфера (ледяная оболочка Земли), педосфера (почвенная оболочка), магнитосфера (магнитное поле планеты), ноосфера (зона взаимодействия природы и общества) и прочие.

Создателем геосферной концепции считают австрийского геолога Эдуарда Зюсса. В дальнейшем учение об этих оболочках активно развивал В. И. Вернадский. Именно он первым установил, что все геосферы находятся в постоянном и активном взаимодействии.

Самая большая по объему геосфера Земли

Далее мы более детально остановимся на одной из внутренних оболочек нашей планеты. Речь пойдет о мантии – самой большой геосфере Земли по объему и массе (около 80 % земного шара).

Мантия – это массивная оболочка мощностью в 2900 километров, расположенная между ядром и земной корой. Именно в ней находится основная масса нашей планеты. Границей между мантией и корой служит так называемая линия Мохо – зона, на которой наблюдается резкое увеличение сейсмической скорости. Эта линия проходит на глубине от 7 км (под океанами) до 70 км (под геосинклинальными областями).

Разумеется, ни один человек еще не имел возможности увидеть земную мантию своими собственными глазами. Всю информацию об этой оболочке ученые получают либо путем анализа данных о скоростях сейсмических волн, либо при изучении так называемых мантийных расплавов – горных пород, образуемых в толще этой геосферы (базальтов, кимберлитов, перидотитов и прочих). На фото ниже – образец базальта.

Структура и состав мантии

Мантию условно делят на две части – нижнюю и верхнюю. Граница между ними (слой Голицына) проходит на глубине примерно 670 км.

Все процессы, происходящие в мантии, оказывают огромное влияние на поверхность нашей планеты. В частности, на ее рельеф и формирование крупнейших месторождений некоторых полезных ископаемых. В свою очередь на саму мантию очень сильно влияют процессы, происходящие в земном ядре.

Мантия Земли в основном сложена перидотитами, перовскитами и эклогитами. Кроме того, здесь встречаются горные породы, которых нет в земной коре. По химическому составу в мантии преобладают такие элементы, как кислород, магний, железо, кремний и кальций.

fb.ru

Состав и строение мантии земли

Д.Ю. Пущаровский, Ю.М. Пущаровский (МГУ им. М.В. Ломоносова)

Состав и строение глубинных оболочек Земли в последние десятилетия продолжают оставаться одной из наиболее интригующих проблем современной геологии. Число прямых данных о веществе глубинных зон весьма ограниченно. В этом плане особое место занимает минеральный агрегат из кимберлитовой трубки Лесото (Южная Африка), который рассматривается как представитель мантийных пород, залегающих на глубине ~250 км. Керн, поднятый из самой глубокой в мире скважины, пробуренной на Кольском полуострове и достигшей отметки 12 262 м, существенно расширил научные представления о глубинных горизонтах земной коры — тонкой приповерхностной пленке земного шара. Вместе с тем новейшие данные геофизики и экспериментов, связанных с исследованием структурных превращений минералов, уже сейчас позволяют смоделировать многие особенности строения, состава и процессов, происходящих в глубинах Земли, знание которых способствует решению таких ключевых проблем современного естествознания, как формирование и эволюция планеты, динамика земной коры и мантии, источники минеральных ресурсов, оценка риска захоронения опасных отходов на больших глубинах, энергетические ресурсы Земли и др.

Сейсмическая модель строения Земли

Широко известная модель внутреннего строения Земли (деление ее на ядро, мантию и земную кору) разработана сейсмологами Г. Джеффрисом и Б. Гутенбергом еще в первой половине XX века. Решающим фактором при этом оказалось обнаружение резкого снижения скорости прохождения сейсмических волн внутри земного шара на глубине 2900 км при радиусе планеты 6371 км. Скорость прохождения продольных сейсмических волн непосредственно над указанным рубежом равна 13,6 км/с, а под ним — 8,1 км/с. Это и есть граница мантии и ядра .

Соответственно радиус ядра составляет 3471 км. Верхней границей мантии служит сейсмический раздел Мохоровичича (Мохо , М), выделенный югославским сейсмологом А. Мохоровичичем (1857-1936) еще в 1909 году. Он отделяет земную кору от мантии. На этом рубеже скорости продольных волн, прошедших через земную кору, скачкообразно увеличиваются с 6,7-7,6 до 7,9-8,2 км/с, однако происходит это на разных глубинных уровнях. Под континентами глубина раздела М (то есть подошвы земной коры) составляет первые десятки километров, причем под некоторыми горными сооружениями (Памир, Анды) может достигать 60 км, тогда как под океанскими впадинами, включая и толщу воды, глубина равна лишь 10-12 км. Вообще же земная кора в этой схеме вырисовывается как тонкая скорлупа, в то время как мантия распространяется в глубину на 45% земного радиуса.

Но в середине XX века в науку вошли представления о более дробном глубинном строении Земли. На основании новых сейсмологических данных оказалось возможным разделить ядро на внутреннее и внешнее, а мантию — на нижнюю и верхнюю (рис. 1). Эта модель, получившая широкое распространение, используется и в настоящее время. Начало ей положил австралийский сейсмолог К.Е. Буллен, предложивший в начале 40-х годов схему разделения Земли на зоны, которые обозначил буквами: А — земная кора, В — зона в интервале глубин 33-413 км, С — зона 413-984 км, D — зона 984-2898 км, Д — 2898-4982 км, F — 4982-5121 км, G — 5121-6371 км (центр Земли). Эти зоны отличаются сейсмическими характеристиками. Позднее зону D он разделил на зоны D’ (984-2700 км) и D» (2700-2900 км). В настоящее время эта схема значительно видоизменена и лишь слой D» широко используется в литературе. Его главная характеристика — уменьшение градиентов сейсмических скоростей по сравнению с вышележащей областью мантии.

Рис. 1. Схема глубинного строения Земли

Внутреннее ядро , имеющее радиус 1225 км, твердое и обладает большой плотностью — 12,5 г/см3. Внешнее ядро жидкое, его плотность 10 г/см3. На границе ядра и мантии отмечается резкий скачок не только в скорости продольных волн, но и в плотности. В мантии она снижается до 5,5 г/см3. Слой D», находящийся в непосредственном соприкосновении с внешним ядром, испытывает его влияние, поскольку температуры в ядре значительно превышают температуры мантии. Местами данный слой порождает огромные, направленные к поверхности Земли сквозь мантийные тепломассопотоки, называемые плюмами. Они могут проявляться на планете в виде крупных вулканических областей, как, например, на Гавайских островах, в Исландии и других регионах.

Верхняя граница слоя D» неопределенна; ее уровень от поверхности ядра может варьировать от 200 до 500 км и более. Таким образом, можно заключить, что данный слой отражает неравномерное и разноинтенсивное поступление энергии ядра в область мантии.

Границей нижней и верхней мантии в рассматриваемой схеме служит сейсмический раздел, лежащий на глубине 670 км. Он имеет глобальное распространение и обосновывается скачком сейсмических скоростей в сторону их увеличения, а также возрастанием плотности вещества нижней мантии. Этот раздел является также и границей изменений минерального состава пород в мантии.

Таким образом, нижняя мантия , заключенная между глубинами 670 и 2900 км, простирается по радиусу Земли на 2230 км. Верхняя мантия имеет хорошо фиксирующийся внутренний сейсмический раздел, проходящий на глубине 410 км. При переходе этой границы сверху вниз сейсмические скорости резко возрастают. Здесь, как и на нижней границе верхней мантии, происходят существенные минеральные преобразования.

Верхнюю часть верхней мантии и земную кору слитно выделяют как литосферу, являющуюся верхней твердой оболочкой Земли, в противоположность гидро- и атмосфере. Благодаря теории тектоники литосферных плит термин «литосфера» получил широчайшее распространение. Теория предполагает движение плит по астеносфере — размягченном, частично, возможно, жидком глубинном слое пониженной вязкости. Однако сейсмология не показывает выдержанной в пространстве астеносферы. Для многих областей выявлены несколько астеносферных слоев, расположенных по вертикали, а также прерывистость их по горизонтали. Особенно определенно их чередование фиксируется в пределах континентов, где глубина залегания астеносферных слоев (линз) варьирует от 100 км до многих сотен.

Под океанскими абиссальными впадинами астеносферный слой лежит на глубинах 70-80 км и менее. Соответственно нижняя граница литосферы фактически является неопределенной, а это создает большие трудности для теории кинематики литосферных плит, что и отмечается многими исследователями.

Таковы основы представлений о строении Земли , сложившиеся к настоящему времени. Далее обратимся к новейшим данным в отношении глубинных сейсмических рубежей, представляющих важнейшую информацию о внутреннем строении планеты.

Современные данные о сейсмических границах

Тем больше проводится сейсмологических исследований, тем больше появляется сейсмических границ. Глобальными принято считать границы 410, 520, 670, 2900 км, где увеличение скоростей сейсмических волн особенно заметно. Наряду с ними выделяются промежуточные границы: 60, 80, 220, 330, 710, 900, 1050, 2640 км [1]. Дополнительно имеются указания геофизиков на существование границ 800, 1200-1300, 1700, 1900-2000 км. Н.И. Павленковой недавно в качестве глобальной выделена граница 100, отвечающая нижнему уровню разделения верхней мантии на блоки. Промежуточные границы имеют разное пространственное распространение, что свидетельствует о латеральной изменчивости физических свойств мантии, от которых они и зависят. Глобальные границы представляют иную категорию явлений. Они отвечают глобальным изменениям мантийной среды по радиусу Земли.

Отмеченные глобальные сейсмические границы используются при построении геологических и геодинамических моделей, в то время как промежуточные в этом смысле пока внимания почти не привлекали. Между тем различия в масштабах и интенсивности их проявления создают эмпирическую основу для гипотез, касающихся явлений и процессов в глубинах планеты.

Ниже рассмотрим, каким образом геофизические рубежи соотносятся с полученными в последнее время результатами структурных изменений минералов под влиянием высоких давлений и температур, значения которых соответствуют условиям земных глубин.

Состав верхней мантии

Проблема состава, структуры и минеральных ассоциаций глубинных земных оболочек или геосфер, конечно, еще далека от окончательного решения, однако новые экспериментальные результаты и идеи существенно расширяют и детализируют соответствующие представления.

Согласно современным взглядам, в составе мантии преобладает сравнительно небольшая группа химических элементов: Si, Mg, Fe, Al, Ca и О. Предлагаемые модели состава геосфер в первую очередь основываются на различии соотношений указанных элементов (вариации Mg/(Mg + Fe) = 0,8-0,9; (Mg + Fe)/Si = 1,2Р1,9), а также на различиях в содержании Al и некоторых других более редких для глубинных пород элементов. В соответствии с химическим и минералогическим составом эти модели получили свои названия: пиролитовая (главные минералы — оливин, пироксены и гранат в отношении 4 : 2 : 1), пиклогитовая (главные минералы — пироксен и гранат, а доля оливина снижается до 40%) и эклогитовая, в которой наряду с характерной для эклогитов пироксен-гранатовой ассоциацией присутствуют и некоторые более редкие минералы, в частности Al-содержащий кианит Al2SiO5 (до 10 вес. %). Однако все эти петрологические модели относятся прежде всего к породам верхней мантии , простирающейся до глубин ~670 км. В отношении валового состава более глубоких геосфер лишь допускается, что отношение оксидов двухвалентных элементов (МО) к кремнезему (МО/SiO2) ~ 2, оказываясь ближе к оливину (Mg, Fe)2SiO4, чем к пироксену (Mg, Fe)SiO3, а среди минералов преобладают перовскитовые фазы (Mg, Fe)SiO3 с различными структурными искажениями, магнезиовюстит (Mg, Fe)O со структурой типа NaCl и некоторые другие фазы в значительно меньших количествах.

mirznanii.com

Мантия Земли, ее структура, температура и толщина :: SYL.ru

Планета, на которой мы живем, третья от Солнца, с естественным спутником – Луной.

Наша планета характеризуется слоевой структурой. Она состоит из твёрдой силикатной оболочки – земной коры, мантии и металлического ядра, внутри твердого, снаружи жидкого.

Граничная зона (поверхность Мохо) отделяет кору Земли от мантии. Она получила свое название в честь югославского сейсмолога А. Мохоровичича, который, изучая балканские землетрясения, установил наличие данного разграничения. Эта зона носит название нижнего рубежа коры земного шара.

Следующий пласт – мантия Земли

Давайте с ним познакомимся. Мантия Земли – это фрагмент, который располагается под корой и почти доходит до сердцевины. Иными словами, это пелена, которая укрывает «сердце» Земли. Это основная составляющая земного шара.

Давайте с ним познакомимся. Мантия Земли – это фрагмент, который располагается под корой и почти доходит до сердцевины. Иными словами, это пелена, которая укрывает «сердце» Земли. Это основная составляющая земного шара.

Она состоит из пород, в структуру которых входят силикаты железа, кальция, магния и др. Вообще, ученые полагают, что ее внутреннее содержание схоже по составу с каменными метеоритами (хондритами). В большей степени в мантию земли входят химические элементы, которые пребывают в твердом виде или в твердых химических соединениях: железо, кислород, магний, кремний, кальций, оксиды, калий, натрий и др.

Ее никогда не видел глаз человеческий, но, по мнению ученых, она занимает большую часть объема Земли, порядка 83%, масса ее — почти 70% земного шара.

А также есть предположение, что по направлению к земной сердцевине давление увеличивается, а температура доходит до своего максимума.

Вследствие этого температура мантии Земли измеряется не одной тысячей градусов. При таких обстоятельствах, казалось бы, субстанция мантии должна расплавиться или преобразоваться в газообразное состояние, но этот процесс останавливает сильнейшее давление.

Следовательно, мантия Земли находится в кристаллически-твердом состоянии. Хотя при этом накалена.

Каково же строение мантии Земли?

Геосферу можно охарактеризовать наличием трех слоев. Это верхняя мантия Земли, за ней идет астеносфера, и замыкается ряд нижней мантией.

Мантия состоит из верхней и нижней, первая простирается вширь от 800 до 900 км, вторая имеет ширину 2 тысячи километров. Общая толщина мантии Земли (обоих слоев) равняется приблизительно трем тысячам километров.

Наружный фрагмент расположен под земной корой и входит в литосферу, нижний составляют астеносфера и слой Голицина, для которого характерно увеличение скоростей сейсмических волн.

Согласно гипотезе ученых, верхняя мантия образована прочными породами, поэтому твердая. Но на отрезке от 50 до 250 километров от поверхности земной коры есть не в полной мере расплавленная прослойка – астеносфера. Вещество в этой части мантии напоминает аморфное или полурасплавленное состояние.

Этот слой имеет мягкую пластилиновую структуру, по которому перемещаются твердые слои, находящиеся выше. В связи с этой особенностью эта часть мантии имеет способность течь очень медленно, на несколько десятков миллиметров в год. Но тем не менее это весьма ощутимый процесс на фоне движения земной коры.

Процессы, протекающие внутри мантии, оказывают влияние и прямое воздействие на кору земного шара, вследствие чего происходит движение континентов, горообразование, а человечество сталкивается с такими природными явлениями, как вулканизм, землетрясения.

Литосфера

Верхушка мантии, располагающаяся на жаркой астеносфере, в тандеме с земной корой нашей планеты образует прочный корпус — литосферу. В переводе с греческого языка – камень. Она не является цельной, а состоит из литосферных плит.

Верхушка мантии, располагающаяся на жаркой астеносфере, в тандеме с земной корой нашей планеты образует прочный корпус — литосферу. В переводе с греческого языка – камень. Она не является цельной, а состоит из литосферных плит.

Их количество – тринадцать, хотя оно не остается постоянным. Движутся они очень медленно, до шести сантиметров в год.

Их совокупные разнонаправленные движения, которые сопровождаются разломами с образованием бороздок земной коры, носят название тектонические.

Этот процесс активируется за счет постоянной миграции составляющих мантии.

Поэтому происходят вышеупомянутые подземные толчки, существуют вулканы, глубоководные впадины, хребты.

Магматизм

Данное действо можно охарактеризовать как непростой процесс. Его запуск происходит благодаря движениям магмы, имеющей отдельные очаги, расположенные в разных слоях астеносферы.

По причине этого процесса на поверхности Земли мы можем наблюдать извержение магмы. Это всем хорошо известные вулканы.

www.syl.ru