Кто возглавляет рсчс – Создание и становление в России единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (1990–1997)

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС)

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС)

система объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций. Состоит из территориальных и функциональных подсистем. Территориальные подсистемы создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих ад-министративно-территориальному делению этих территорий. Функциональные подсистемы создаются федеральными органами исполнительной власти для организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере их деятельности и порученных им отраслях экономики.

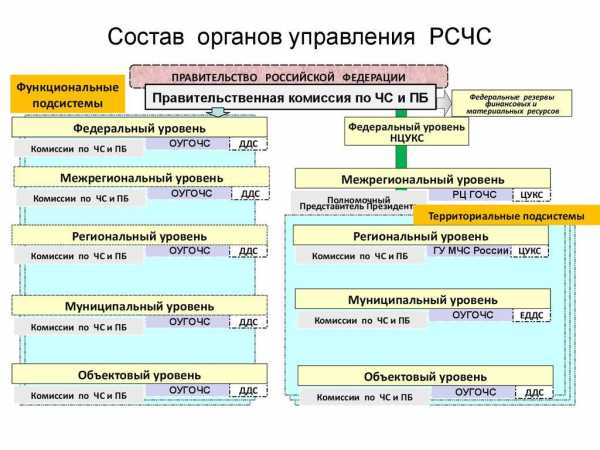

Система имеет пять уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. Каждый уровень включает: координирующие органы—комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности; постоянно действующие органы управления — органы управления ГОЧС, специально уполномоченные для решения задач в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях; органы повседневного управления — пункты управления (центры управления в кризисных ситуациях), оперативно-дежурные службы; силы и средства; резервы финансовых и материальных ресурсов; системы связи, оповещения и информационного обеспечения. В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее — силы постоянной готовности). Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащённые специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе государственного материального резерва; резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти; резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций. Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и нормативными пра-вовыми актами органов местного самоуправления. Номенклатура и объём резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.

www.mchs.gov.ru

органы, силы и задачи РСЧС

Главная → Статьи → История

История образования системы РСЧС

Для прогнозирования, предотвращения и устранения последствий катастроф и природных катаклизмов в каждой цивилизованной стране создаются специальные организационные структуры. В России для решения этих задач функционирует централизованная система, объединяющая различные ветви государственной власти. Благодаря взаимодействию и координации всех звеньев госаппарата правительству удается эффективно бороться с различными катаклизмами и аномальными природными явлениями.

Первые шаги к созданию организованной системы защиты от экстремальных происшествий были предприняты в Советской России еще в 1918 году. Функции возлагались на создававшуюся в то время гражданскую оборону, которая была по большей части ориентирована на военные нужды. В декрете Комитета по обороне Петрограда предписывалось организовывать наблюдательные позиции и пункты оказания первичной медпомощи, а также разъяснять местным жителям правила поведения при воздушных атаках.

В 30-х годах решением Совнаркома была создана первая централизованная организация – Местная противовоздушная оборона. В нее вошли более трех тысяч отдельных добровольных дружин, существовавших в это временя. В период Великой Отечественной войны МПВО обеспечивала эффективную сохранность стратегических промышленных и социально значимых объектов от бомбардировки вражеской авиации.

В 50-е годы с возникновением угрозы применения оружия массового поражения назрела необходимость модернизации МПВО. Поэтому в 1961 году данная организация была усовершенствована и переименована в Гражданскую оборону

В 70-80-е годы система Гражданской обороны не претерпела особых изменений, хотя созрели предпосылки для ее серьезной реорганизации.

Кардинальные перемены произошли в начале 90-х годов, когда распоряжением правительства был сформирован Российский корпус спасателей на правах Госкомитета. С этого времени началось становление новой централизованной системы, объединявшей в одной структуре различные подразделения государственной власти.

В 1992 году принимается решение об учреждении Российской системы предупреждения и действий в ЧС. Она получила широкие полномочия в экономической, военной, экологической сфере деятельности. Даная структура призвана координировать усилия всех органов власти при возникновении различных катаклизмов. Позже она была переименована в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая существует по настоящий день. При этом ее аббревиатура сохранилась как РСЧС.

Основные направления деятельности РСЧС

Сегодня РСЧС является одним из ключевых звеньев структуры государственной власти. Приоритетными направлениями работы

- Руководство структурными подразделениями централизованного подчинения, координация деятельности муниципальных органов власти.

- Контролирующая деятельность. Надзорные и контролирующие инстанции осуществляют контроль деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

- Проведение профилактической работы. Профилактическая деятельность заключается в разработке программ и проведении мероприятий, обеспечивающих своевременное предупреждение об угрозе экстремального происшествия и его их масштабах.

- Обучающие и практические занятия. Обучение граждан нормам поведения в критических условиях предполагает разработку специальных программ, проведение обучающих семинаров и учебных тренировок. Обучение профильных работников МЧС, повышение их профессиональных навыков производится в специализированных образовательных центрах и учреждениях повышения квалификации.

- Материально-техническое снабжение структурных подразделений.

Ключевую роль в реализации государственной программы в плане защиты граждан, природных и материальных ресурсов играет проектирование и внедрение единой программы действий для подразделений разных уровней РСЧС. Это стало возможным благодаря скоординированной работе всех звеньев системы. (В прошлом эти вопросы решались самостоятельно каждым подразделением).

Цели и задачи РСЧС

Главные цели РСЧС можно сформулировать, исходя из названия данной организационной структуры:

- предупредить и предотвратить чрезвычайные происшествия;

- уменьшить ущерб от бедствий, катастроф и иных катаклизмов;

- быстро нейтрализовать ЧС и устранить ее негативные последствия.

Для выполнение этих целей руководящим органам необходимо решать следующие задачи РСЧС:

- Создание условий для внедрения в практику научных проектов, направленных на прогнозирования природных катаклизмов и уменьшение масштаба разрушительных последствий, а также укрепление функциональности производственных объектов в экстремальных условиях.

- Обеспечение подготовленности техники и людских ресурсов к действиям по устранению чрезвычайных происшествий.

- Обучение гражданского населения правилам поведения в экстремальной обстановке.

- Координация работы контролирующих органов РСЧС.

- Организация деятельности специальных служб для прогнозирования и анализа вероятных последствий.

- Формирование фонда материальных и финансовых средств для помощи потерпевшим и восстановления разрушенных объектов.

- Скоординированное взаимодействие всех подразделений по локализации стихийных бедствий и устранению последствий катастроф.

- Организация медпунктов по оказанию первой помощи потерпевшим от катастроф или бедствий.

- Создание и реализация нормативных актов, связанных с предоставлением правовой защиты гражданам страны при наступлении ЧС.

- Развитие сотрудничества на международном уровне.

Структура РСЧС. Уровни РСЧС

Единая система РСЧС состоит из двух взаимосвязанных между собой подсистем:

- Функциональные подсистемы РСЧС создаются в министерствах и отделениях для выполнения профессиональной деятельности в подотчетных им отраслях народного хозяйства. Они формируются и контролируются федеральными управляющими органами власти.

- Территориальные подсистемы РСЧС создаются по административно-территориальному принципу. Они формируются в субъектах РФ и в муниципальных образованиях для выполнения работ на подконтрольной им местности.

Помимо этого, структура РСЧС делится на 5 уровней, каждый из которых подотчетен вышестоящему:

- Федеральный. Высший ярус представлен министерствами и отделениями центрального подчинения.

- Межрегиональный. В каждом из семи округов находится централизованный орган управления РСЧС.

- Региональный. Руководящие обязанности возлагаются на министерства субъектов.

- Муниципальный. Местные органы управления РСЧС в муниципальных единицах.

- Объектовый. Аккредитованные сотрудники отдельно взятого промышленного, социального и иного объекта.

Органы управления РСЧС

Все управляющие органы РСЧС подразделяются на постоянные, координирующие и органы РСЧС повседневного управления.

Постоянно действующие органы РСЧС

Центры и отделения, функционирующие на постоянной основе, предназначены для прямого контроля за исполнением запланированных мероприятий.Такими центрами являются: МЧС центрального подчинения, ГУ МЧС в федеральных субъектах, региональные и муниципальные отделения МЧС.

Координирующие органы РСЧС

Для координации всех звеньев РСЧС формируются комиссии. Состав и полномочия КЧС утверждается федеральным или региональным органом, а также органом местного самоуправления. Главной задачей КЧС является обеспечение взаимодействия и скоординированной работы всех подразделений.

Органы РСЧС повседневного управления

Пункты управления РСЧС осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки на подконтрольной территории. Высшей инстанцией является Центральный командный пункт. В субъектах, муниципальных образованиях действуют центры и отделения, которые имеют дежурные и диспетчерские службы. На объектах действуют диспетчерские отделы.

Силы и средства РСЧС

Для предотвращения и устранения различного рода катаклизмов сформированы контролирующие службы и аварийно-спасательные подразделения. В состав сил и средств РСЧС входят:

- Контролирующие и надзорные службы РСЧС. Осуществляют постоянный мониторинг потенциально опасных объектов (создающих угрозу жизнедеятельности человека) и окружающей среды обитания. Кроме того, они контролируют эпидемиологические, гидрологические, геофизические и другие службы.

- Силы оперативного реагирования. В состав входят аварийно-спасательные, пожарные, ремонтные подразделения, используемые в экстремальных ситуациях. К ним также относятся отдельные военизированные формирования, санитарно-эпидемиологическая служба и другие подразделения.

Главным средством связи и координации действий служит автоматизированная информационно-управляющая система. Этот комплекс обеспечивает обмен данными и анализирует сведения из разных источников. Спасательные подразделения оснащаются современным оборудованием: телевизионными и акустическими устройствами для поиска потерпевших, радиолокационными приборами, пневматическим, гидравлическим и другим инструментом.

Для устранения последствий и материальной помощи пострадавшим используется Резервный фонд РФ.

Статью прислал: R600

Статьи по теме

0

31

История

ИсторияАвария на ЧАЭС. Пожарные Чернобыля. Ликвидаторы ЧАЭС.

Опубликовано: 11 июля, 2016Авария на Чернобыльской Атомной Электростанции является одним из самых страшных происшествий для людей и природы в двадцатом веке. Последствия катастрофы оказались настолько велики, что вернуться в места, зараженные радиацией, будет возможно только спустя сотни лет. Мало кто знает, как проходила хронология аварии, но почти каждый человек на земле знает о том, что это нанесло непоправимый вред экологии Чернобыля и жизни его жителей…

xn--01-6kcaj2c6aih.xn--p1ai

Органы управления РСЧС — это… Что такое Органы управления РСЧС?

- Органы управления РСЧС

-

каждый уровень РСЧС имеет координирующие органы управления, постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (органы управления ГОЧС) и органы повседневного управления. Координирующими органами РСЧС являются: на федеральном уровне — Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на остальных уровнях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности; органами управления ГОЧС являются: на федеральном уровне — МЧС России, на региональном уровне — региональные центры ГОЧС, на территориальном и местном уровнях — органы управления ГОЧС, создаваемые при органах исполнительной власти или в их составе субъектов РФ и при органах местного самоуправления; на объектовом уровне — отделы (секторы или специально уполномоченные лица) ГОЧС; органами повседневного управления являются: пункты управления (центры управления в кризисных ситуациях), оперативно-дежурные службы органов управления ГОЧС, дежурно-диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти и организаций.

EdwART. Словарь терминов МЧС, 2010

- Органы управления Всероссийской Службы Медицины Катастроф

- Оружие

Смотреть что такое «Органы управления РСЧС» в других словарях:

пункт управления РСЧС — Оборудованное и оснащенное необходимыми техническими средствами и системами жизнеобеспечения место, транспортное средство или инженерное сооружение, с которого соответствующие органы руководства и повседневного управления РСЧС осуществляют… … Справочник технического переводчика

пункт управления РСЧС — 2.2.26 пункт управления РСЧС: Оборудованное и оснащенное необходимыми техническими средствами и системами жизнеобеспечения место, транспортное средство или инженерное сооружение, с которого соответствующие органы руководства и повседневного… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Пункт управления РСЧС — оборудованное и оснащенное необходимыми техническими средствами и системами жизнеобеспечения место, транспортное средство или инженерное сооружение, с которого органы руководства и повседневного управления РСЧС осуществляют управление силами и … Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь

Оперативные группы органа управления РСЧС — нештатные органы управления, направляемые в район чрезвычайной ситуации с целями: оценки масштабов чрезвычайной ситуации и прогнозирования развития обстановки; подготовки предложений по ликвидации чрезвычайной ситуации, использованию сил, средств … Словарь черезвычайных ситуаций

РСЧС — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей. Единая госу … Википедия

Организация управления в РСЧС — совокупность процессов или действий, осуществляемых органами управления федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение… … Словарь черезвычайных ситуаций

Организация оперативного управления и реагирования в кризисных ситуациях — комплекс мероприятий, осуществляемых в целях создания благоприятных условий для успешной ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций, эффективного применения сил и средств и поддержания их высокой готовности. Решение на ликвидацию возникших… … Словарь черезвычайных ситуаций

Пункт управления — 22. Пункт управления часть установки по переработке ОЯТ, размещаемая в специально предусмотренных проектом помещениях и предназначенная для централизованного автоматизированного управления технологическими процессами, реализуемого оперативным… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

орган управления — 2.4 орган управления: Часть, на которую непосредственно воздействует водитель (или, в соответствующих случаях, сопровождающее лицо, если речь идет о прицепе) для передачи на привод энергии, необходимой для торможения или для управления этим… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Пункт управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — оборудованное и оснащенное необходимыми техническими средствами и системами жизнеобеспечения помещение, транспортное средство или инженерное сооружение, с которого органы руководства и повседневного управления РСЧС осуществляют управление силами… … Словарь черезвычайных ситуаций

dic.academic.ru

3. РСЧС, органы управления, задачи и функции | Глава 1. Введение | Читать онлайн, без регистрации

3. РСЧС, органы управления, задачи и функции

В 1992 г. была создана Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), которая стала выполнять свои функции параллельно с системой Гражданской обороны. При этом в ряде случаев силы ГО могут применяться для решения задач в мирное время, например, для помощи РСЧС ликвидировать последствия природных и техногенных катастроф.

Согласно Федеральному закону от 1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» создавалась Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), руководство которой передавалось МЧС России. В задачи МСЧ России входит:

1. предупреждать возникновение аварий, катастроф, стихийных бедствий в мирное время;

2. предупреждать возникновение ЧС в военное время;

3. защищать население при возникновении ЧС.

Рассмотрим основные задачи РСЧС:

1. внедрение новых правовых и экономических норм, направленных на решение проблем, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций на территории РФ;

2. мониторинг и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах экономики независимо от формы собственности. Для этого органы РСЧС разрабатывают целевые и научно – технические программы, которые затем применяются на практике;

3. поддержание органов управления, сил и средств в режиме постоянной готовности с целью оперативного реагирования на возникшую чрезвычайную ситуацию;

4. постоянное обновление информации, касающейся защиты населения при чрезвычайной ситуации;

5. ознакомление населения с правилами поведения во время чрезвычайной ситуации как природного, так и техногенного характера;

6. прогнозирование социальных и экономических последствий в случае возникновения чрезвычайной ситуации с целью подготовить достаточную финансово – материальную базу для борьбы с последствиями ЧС;

7. проведение государственной экспертизы, надзора и контроля в сфере защиты населения при возникновении чрезвычайной ситуации;

8. борьба с последствиями чрезвычайной ситуации;

9. проведение мер по защите населения, подвергшегося воздействию чрезвычайной ситуации: поддержание социального порядка, доставка гуманитарной помощи и т. д.;

10. защита прав населения при чрезвычайной ситуации;

11. контроль выполнения обязанностей населением при чрезвычайной ситуации, в том числе лиц, ответственных за ликвидацию последствий ЧС.

В состав РСЧС входят органы управления по делам ГОЧС, а также силы и средства РФ, предназначенные для борьбы с ЧС. В субъектах РФ функционируют территориальные подсистемы РСЧС, функциональные подсистемы создаются под руководством федеральных министерств и ведомств. Таким образом, органы РСЧС подразделяются на федеральные, региональные, территориальные, местные, объектовые. При этом на каждом уровне существует своя система координирующих органов РСЧС: 0 постоянно действующие органы управления РСЧС;

✓ силы и средства РСЧС;

✓ системы связи и оповещения;

✓ резервы финансовых и материальных ресурсов.

МЧС РФ является органом управления РСЧС на федеральном уровне, региональные центры по делам ГОЧП – на региональном уровне, министерства, комитеты, главные управления и другие органы управления по делам ГОЧС – на территориальном уровне, отделы по делам ГОЧС – на объектовом уровне.

РСЧС может функционировать в различных режимах:

1. Режим повседневной деятельности (отсутствие угрозы в сфере промышленности, сохранение нормального уровня радиационной, химической, биологической, сейсмической и гидрометеорологической обстановки, отсутствие угрозы возникновения и распространения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий). При этом режиме РСЧС осуществляет следующие мероприятия:

✓ мониторинг окружающей среды с целью выявления отклонений;

✓ мониторинг ситуации на объектах промышленности, АЭС и т. д.;

✓ составление программ, направленных на предупреждение ЧС, защиту населения, минимизации последствий ЧС;

✓ проведение мероприятий, направленных на поддержание нормального уровня функционирования промышленных предприятий и объектов экономики в случае возникновения ЧС;

✓ проведение обучающих мероприятий среди населения с целью повысить знания населения относительно правил поведения при ЧС;

✓ подготовка органов управления по делам ГОЧС, сил и средств с целью оперативного реагирования на возникшую ЧС;

✓ создание и поддержание финансово – материальной базы, предназначенной для ликвидации ЧС;

✓ проведение целевых видов страхования.

2. Режим повышенной готовности (в случае возникновения угрозы возникновения ЧС на промышленном предприятии, а также угрозы радиационного, химического, биологического и т. д. заражения. При прогнозе ухудшения сейсмической, гидрометеорологической, экологической обстановки). При этом режиме РСЧС осуществляет следующие мероприятия:

✓ создание комиссий по чрезвычайным ситуациям с целью осуществления контроля работы подсистем и звеньев РСЧС;

✓ проведение оперативными группами сбора информации о причинах возможного бедствия в зоне предполагаемого ЧС;

✓ составление плана и предложений по ликвидации возможной ЧС;

✓ повышение эффективности работы дежурно-диспетчерской службы;

✓ проведение усиленного контроля состояния окружающей среды, а также функционирования объектов экономики, несущих потенциальную опасность;

✓ составление прогноза относительно возможности возникновения ЧС, ее масштабов и последствий;

✓ осуществление мероприятий, направленных на защиту населения и окружающей среды;

✓ проведение мероприятий, направленных на поддержание нормального уровня функционирования объектов экономики;

✓ поддержание сил и средств РСЧС в режиме постоянной готовности.

3. Режим чрезвычайной ситуации (в случае возникновения ЧС, в процессе ликвидации ее последствий). При этом режиме РСЧС осуществляет следующие мероприятия:

✓ проведение мероприятий, направленных на защиту населения от последствий ЧС;

✓ локализация в районе ЧС оперативных групп;

✓ проведение мероприятий по ликвидации последствий ЧС;

✓ установление границ зоны ЧС;

✓ поддержание устойчивой работы объектов экономики и средств коммуникации, необходимых для жизнеобеспечения населения в зоне ЧС;

✓ постоянный контроль ситуации в зоне ЧС.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации в состав сил и средств РСЧС входят силы и средства:

✓ федеральных органов исполнительной власти;

✓ органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

✓ органов местного самоуправления и организаций, участвующих в соответствии с возложенными на них обязанностями в наблюдении и контроле за состоянием окружающей природной среды, потенциально опасных объектов и ликвидации чрезвычайных ситуаций.[2]

Силы РСЧС представляют собой аварийно – спасательные формирования, которые оснащены средствами, необходимыми для работы в условиях ЧС в течение трех суток. Данные силы должны находиться в режиме постоянной готовности, в связи с чем они первыми направляются на ликвидацию ЧС. При этом отдельные силы и средства Вооруженных сил РФ также могут привлекаться для ликвидации ЧС, однако для этого необходимо постановление Президента РФ.

velib.com

Создание и становление в России единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (1990–1997)

Новым этапом развития в России национальной системы защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями, а также опасностями, возникающими при военных действиях или вследствие их, явилось создание единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Необходимость создания этой системы была вызвана тем, что в последние десятилетия в России, как и во всем мире, наблюдается значительный рост количества возникающих чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, масштабов потерь и ущерба при их возникновении.

Образование Единой Государственной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях началось с создания в структуре Правительства СССР специального органа – Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям. Такое решение принял Верховный Совет СССР в середине 1989 года.

27 декабря 1990 года в целях радикального улучшения работы по защите населения и народнохозяйственных объектов при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, придания этой работе общенациональной значимости, возведения ее на уровень государственной политики Совет Министров РСФСР принял постановление № 606 «Об образовании Российского Корпуса спасателей» на правах Государственного комитета РСФСР.

Дата принятия этого постановления считается временем основания будущего Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

После утверждения положения и штатного расписания корпуса началось его формирование. 17 апреля 1991 года постановлением Совета Министерства РСФСР № 207 Председателем Российского корпуса спасателей был назначен Сергей Кужугетович Шойгу.

Уже первые месяцы деятельности Российского корпуса спасателей показали трудности его функционирования как государственно-общественной организации, недостаток полномочий. В связи с этим постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1991 года № 1617-1 Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР), председателем которого вновь был назначен С.К. Шойгу, а его первым заместителем Ю.Л. Воробьев.

Было определено, что ГКЧС РСФСР осуществляет координацию деятельности министерств и ведомств, других органов государственного управления, направленной на прогнозирование и предупреждение экологических бедствий, промышленных аварий и катастроф, защиту населения от возможных чрезвычайных ситуаций.

В ноябре 1991 года произошло историческое событие, положившее начало созданию в России современной единой системы противодействия чрезвычайным ситуациям в мирное и военное время. На базе Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба гражданской обороны РСФСР Указом Президента РСФСР от 19 ноября 1991 года № 221 был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР), председателем которого был назначен С.К. Шойгу. Новый орган объединил под своим началом силы и средства, принадлежавшие этим ведомствам.

1992 год явился годом создания Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), ее сил и средств, началом их становления.

В третьем квартале 1992 года было начато формирование поисково-спасательных служб (ПСС).

В 1992 году силы РСЧС приняли участие в ликвидации ряда серьезных чрезвычайных ситуаций. Итоги этих работ позволили сделать вывод, что РСЧС создана, ее силы способны решать стоящие перед ними задачи.

В целом, в 1993 году было завершено формирование РСЧС.

Очередной 1994 год начался с важных преобразований. Был издан указ Президента Российской Федерации от 10 января 1994 года № 66 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», которым ГКЧС России был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

В мае 1994 года было утверждено положение о новом министерстве (Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 года № 457).

1994 год остался в истории как год образования МЧС России, дальнейшего совершенствования сил и средств РСЧС, создания единой Всероссийской службы медицины катастроф, выполнения МЧС России новых задач по преодолению последствий радиационных аварий и проведению подводных работ особо назначения.

В 1995 году важнейшей составляющей в деятельности РСЧС, прежде всего, оставалась деятельность по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Важным событием года в области правового становления РСЧС явилось принятие Государственной Думой 14 июля 1995 года федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

Для наступившего 1996 года была характерная определенная стабилизация обстановки в стране с чрезвычайными ситуациями. В течение года основные усилия по предупреждения чрезвычайных ситуация были сосредоточены на совершенствовании и дальнейшем развитии нормативно-правовой базы, механизма материально-технического и финансового обеспечения мероприятий по предупреждения чрезвычайных ситуаций, координации и оказании методической помощи функциональным и территориальным подсистемам РСЧС.

С целью радикального улучшения дел по подготовке населения была сформирована и с 3 января 1996 года начала функционировать единая государственная система подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В течение 1995/96 учебного года обучение по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» прошло около 8,5 млн. учащихся в школах Российской Федерации и около 9 млн. учащихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования, а в учреждениях среднего специального образования около 500 тысяч учащихся.

Действительно, несмотря на исторически малое время, прошедшее с момента образования РСЧС, система себя достаточно уверенно проявила и стала осознаваться гражданами России в качестве одной из структур, призванной обеспечить их безопасность. Фактический был завершен первый этап ее становления, в ходе которого, прежде всего, были созданы силы ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечена их высокая готовность и оперативность реагирования.

Функционирование в стране единой государственной системы, призванной противодействовать чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, позволило придать этой работе общенациональную значимость, поднять ее на уровень государственной политики.

70.mchs.gov.ru

2. Перечислите основные задачи рсчс. (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

Задачи РСЧС:

Разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях;

Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Осуществление государственной экспертизы и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

Осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;

Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, участвующих в ликвидации;

Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

3. Перечислите основные задачи го (Гражданская оборона)

Основные задачи, решаемые гражданской обороной:

Защита населения от последствий аварий, стихийных бедствий и современных средств поражения;

Координация деятельности органов управления по прогнозированию, предупреждению и ликвидации последствий экологических и стихийных бедствий, аварий и катастроф;

Создание и поддержание в готовности систем управления, оповещения, связи, организация наблюдения и контроля за радиационной, химической и биологической обстановкой;

Повышение устойчивости объектов экономики и отраслей, и их функционирования в чрезвычайных условиях;

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

Поиск потерпевших аварию космических кораблей, самолётов, вертолётов и других летательных аппаратов;

Специальная подготовка руководящих кадров и сил, всеобщее обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

Накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения;

Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и организация изготовления простейших средств защиты самим населением;

Эвакуация населения из крупных городов и прилегающих к ним населённых пунктов, которые могут попасть в зону возможных сильных разрушений или катастрофического затопления;

Организация оповещения населения об угрозе нападения противника с воздуха, о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, стихийных бедствиях;

Обучение населения защите от оружия массового поражения, а также ведению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

studfiles.net

Структура РСЧС и ГО России

Структура РСЧС и ГО

Президент России 12 февраля 1998 г. подписал Закон № 28 ФЗ «О гражданской обороне». В нем говорится, что руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.

Руководство ГО в республиках, краях, областях, автономных образования, районах и городах, министерствах и ведомствах, в учреждениях, организациях и на предприятиях, независимо от форм собственности, возлагается на соответствующих руководителей органов исполнительной власти, министерств, ведомств, учреждений, организаций, предприятий.

Установлено, что указанные руководители являются по должности начальниками гражданской обороны. Они несут персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий ГО, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества, а также за подготовку сил, обучение населения и персонала предприятий к действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах.

Бывшие штабы ГО преобразованы в управления (отделы) по делам ГО и ЧС. Создана структура РСЧС, которая включает территориальные, функциональные и ведомственные подсистемы.

Территориальные подсистемы (республик в составе Российской Федерации, краев, областей) подразделяются на звенья, соответствующие принятию административно территориальному делению. Их руководящие органы на местах комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) или органы, выполняющие родственные функции. Они планируют, разрабатывают и осуществляют мероприятия по предотвращению ЧС, создают, оснащают и готовят силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, занимаются вопросами финансового и материально технического обеспечения. Как правило, они действуют самостоятельно, если масштабы аварий, катастроф и стихийных бедствий не выходят за пределы подведомственных территорий.

Рабочими органами КЧС всех уровней являются управления (отделы) по делам ГО и ЧС.

Функциональные подсистемы состоят из органов управления, сил и средств министерств и ведомств РФ, непосредственно решающих задачи по наблюдению и контролю за состоянием природной среды и потенциально опасных природных объектов, создания чрезвычайных резервных фондов, в защите населения, а также по локализации и ликвидации ЧС. Следует обратить внимание на то, что в состав отдельных функциональных подсистем могут входить органы управления, силы и средства нескольких министерств и ведомств России, перед которыми поставлены схожие задачи или задачи, дополняющие друг друга.

Ведомственные подсистемы создаются в министерствах и ведомствах, межотраслевых государственных консорциумах , компаниях, концернах и ассоциациях в целях предупреждения и ликвидации ЧС на подведомственных им объектах.

Российская система чрезвычайных ситуаций имеет три уровня управления: федеральный, региональный и местный (территориальный). Региональный появился в результате деления России на 9 крупных регионов. Они, в основном, вписываются в границы существующих военных округов. Их центры размещены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Чите и Хабаровске Этот уровень необходим для управления войсками гражданской обороны, организации и координации взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и управления сопредельными республиками, краями, областями в случае возникновения не только местных, но и региональных или глобальных чрезвычайных ситуаций.

У начальников ГО объектов рабочим аппаратом должны стать отделы (секторы, группы), комплектуемые штатными работниками и должностными лицами, не освобожденными от своих основных обязанностей.

Отдел является органом управления начальника ГО объекта, на который возлагаются: организация и обеспечение непрерывного управления ГО при любых авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; своевременное оповещение служб, формирований, рабочих, служащих и населения прилегающих населенных пунктов о возникновении ЧС; разработка «Плана ГО» и «Плана действий по предотвращению и ликвидации ЧС»; осуществление мероприятий по защите трудового коллектива; обучение личного состава формирований ГО, рабочих и служащих; поддержание в постоянной готовности сил и средств для действия в чрезвычайных ситуациях.

Для организации и проведения специальных мероприятий ГО и ЧС, подготовки сил и средств, управления ими при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ создаются службы: связи и оповещения, охраны общественного порядка, противопожарная, аварийно-техническая, убежищ и укрытий, медицинская, противорадиационной и противохимической защиты, автотранспортная, материально-технического снабжения и др.

Количество служб определяется начальником ГО объекта в зависимости от специфики предприятия и наличия структурных подразделений для их организации.

mchs-orel.ru