Конституции в россии – Развитие конституции в России. Каковкина Е.Н. Конституционное (государственное) право России

КОНСТИТУЦИЯ РФ — это… Что такое КОНСТИТУЦИЯ РФ?

главный нормативный акт РФ, имеющий высшую юридическую силу на всей территории РФ и закрепляющий основы ее социального. экономического и политического устройства. » •••

Действующая К. РФ принята путем всенародного голосования (референдума) 12 декабря 1993 г. В нем приняло участие 58 млн. 187 тыс. 755 зарегистрированных избирателей, или 54.8% от внесенных в списки. За принятие Конституции проголосовало 32 млн. 937 тыс. 630 избирателей, или 58,4% избирателей, принявших участие в голосовании.

До 12 декабря 1993 г. в РФ действовала Конституция РСФСР 1978 г. с многочисленными изменениями и дополнениями. Проект новой Конституции начал разрабатываться в июне 1990 г. специально созданной для этого Конституционной комиссией. Съезда народных депутатов РСФСР.

К. РФ состоит из преамбулы, основного Первого раздела, включающего 9 глав и 137 статей, и Второго раздела, включающего 9 параграфов переходных и заключительных положений.

Преамбула К. РФ представляет собой небольшой вводный текст, имеющий важное концептуально-идеологическое значение. Она провозглашает идею приоритета прав и свобод человека, настраивает общество на гражданский (т.е. внутренний) мир и согласие. Последовательно отражена идея сохранения государственного единства РФ, возрождения ее суверенной государственности в сочетании с равноправием и самоопределением народов. Подчеркнуты стремление обеспечить благополучие и процветание РФ, идеи ответственности перед настоящим и будущими поколениями и включения (интеграции) РФ в мировое сообщество.

Подобно многим другим новейшим конституциям текст К. РФ начинается главой, посвященной основам конституционного строя, в которой устанавливается конституционный статус РФ как демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления и содержатся следующие фундаментальные принципы: а) признание человека, его прав и свободвысшей ценностью; б) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Отражая этот принцип конституционного строя, РФ учитывает международный опыт и принципы, отраженные во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблей ООН 10 декабря 1948 г.

г) демократия как основа образа жизни в РФ и ее политического режима;

д) идеологическое и политическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. Политическое многообразие означает свободу деятельности в рамках закона различных политических сил, что выражается прежде всего в признании многопартийности. Партии и другие общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание и деятельность общественных объединений. цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований. разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни;

е)свобода экономической деятельности и многообразие форм собственности. В РФ гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

В соответствии с господствующей в современной мировой конституционной практике традицией в К. РФ сразу за главой об основах конституционного строя помещаются положения о правовом статусе личности. В гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина» К. РФ в соответствии с нормами международного права устанавливает, что принципами конституционного статуса личности в РФ являются: свобода личности; принадлежность человеку основных прав и свобод от рождения и их неотчуждаемость; соответствие статуса личности в РФ требованиям и стандартам, сложившимся в мировом сообществе; сочетание индивидуальных интересов личности с интересами других лиц, общества и государства; всеобщность основных прав, свобод и обязанностей: юридическое равенство, т.е. равноправие граждан, включая равенство всех перед законом и судом,равные права и свободы для мужчины и женщины: непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина, соответствие конституционным основам статуса личности всех норм текущего законодательства и правоприменительной практики; обеспеченность конституционного статуса личности процессуальными и иными гарантиями.

Указанные принципы свидетельствуют о коренном изменении концепции регулирования основных прав и свобод. В советских конституциях человек рассматривался как часть определенной социально-экономической системы, а также как непременный, активный участник политической жизни страны, и только затем уже шла о нем речь как об индивиде, имеющем личную жизнь, до известных пределов неприкосновенную для публичного интереса и охраняемую государством. Соответственно, основные права и свободы делились на три группы в следующем порядке приоритетности: социально-экономические, политические, личные.

. В действующей К. РФ личные права и свободы поставлены на первое место. Вторая группа — общественно-политические, или публично-политические, права и свободы (поскольку по сравнению с советским временем общественная жизнь в значительной степени деполитизирова-на). На третьем месте стоят социально-экономические права, причем и содержание этих прав, и их последовательность принципиально иные, чем в советское время. На первом плане — свободное использование своих способностей для предпринимательской и иной экономической деятельности, право частной собственности, свобода труда, затем уж все остальное. Большое внимание уделяется обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина.

Третий крупный блок норм в К. РФ посвящен территориальной организации РФ. В гл. 3 «Федеративное устройство» содержатся положения, раскрывающие принцип федерализма как одной из основ конституционного строя. К.РФ предусматривает три вида субъектов федерации — республики в составе РФ (государства), национально-территориальные образования — автономная область, автономные округа, территориальные (или территориально-государственные) образования — края, области, города федерального значения.

Как и многие зарубежные конституции, К. РФ содержит поименный перечень всех субъектов Федерации, причем изменения наименований субъектов отражаются в К. РФ автоматически, т.е. без соблюдения обычной процедуры внесения поправок. К. РФ определяет, что субъекты РФ являются равноправными и между собой, и в отношениях с федеральными органами государственной власти. Федеративное устройство РФ основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. равноправии и самоопределении народов в РФ.

Исходя из принципа единства государства К.РФ использует понятие «суверенитет» только по отношению к РФ, ут-

КОНСТИТУЦИЯ РФ

верждая, что суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию. К. РФ.и ФЗ имеют верховенство на всей территории государства. РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. Уважая право субъектов на свою территорию, РФ, тем не менее, не допускает установления внутренних таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Виды форм собственности, определенные К. РФ, могут существовать на территории каждого субъекта РФ, им обеспечивается равная защита государством. Общие принципы налогообложения и сборов в РФ устанавливаются ФЗ.

К. РФ определяет предметы исключительного ведения РФ, а также совместного ведения РФ и субъектов РФ. Она провозглашает принцип: вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти. Обеспечивая самостоятельность субъектов, РФ, тем не менее, оставляет за собой право на установление общих принципов организации государственной власти и местного самоуправления; в отношении законодательства она требует, чтобы акты субъектов РФ соответствовали К. РФ и законам РФ; но в случае противоречия между ФЗ и нормативным правовым актом субъекта РФ, изданным последним в пределах своих прав, действует акт субъекта.

Задачей К. РФ является установление формы правления и системы; органов власти.

В гл. 4 «Президент Российской Федерации» закреплены статус Президента РФ и перечень его властных полномочий.

В гл. 5 «Федеральное Собрание» К. РФ закрепила основы его статуса как парламента РФ, представительного и законодательного органа РФ.

В гл. 6 «Правительство\’Российской Федерации» К. РФ определяет Правительство РФ как орган, осуществляющий исполнительную власть.

Глава 7 «Судебная власть» содержит комплекс норм, определяющих основы организации судебной системы РФ и осуществления правосудия. В ту же главу включена статья о прокуратуре РФ.

Предложения о поправках и пересмотре положений К. РФ могут вносить Президент РФ, СФ, ГД, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также группа численностью не менее \’/д членов СФ или депутатов ГД.

В гл. 9 предусмотрено четыре различных процедуры внесения поправок в К. РФ в зависимости от вида норм, подлежащих пересмотру.. .

Положения гл. 1 «Основы конституционного строя», 2 «Права и свободы человека и гражданина» и самой гл. 9 не могут быть пересмотрены ФС. Оно вправе лишь дать изначальную оценку соответствующих предложений. Если предложение о пересмотре будет поддержано3/5 голосов от общего числа членов СФ и депутатов ГД, то созывается Конституционное Собрание. Оно либо подтверждает неизменность К. РФ, либо разрабатывает проект новой конституции, который принимается Конституционным Собранием 2/, голосов от общего числа его членов или выносится на референдум. При проведении референдума К. РФ считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем участвовало более \’ /, избирателей. !.

Поправки к остальному тексту К. принимаются квалифицированным большинством голосов — не менее 3/4 в СФ и 2/3 в ГД. Принятые поправки вступают в силу только после их одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ. Поправки принимаются в форме особого правового акта — ФЗ о поправке к К. РФ.

Изменения ст. 65 К. РФ, касающиеся состава субъектов РФ, вносятся на основании ФКЗ о принятии в РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ, об изменении конституционно-правового статуса субъекта РФ. \’.

Заканчивается К. РФ разделом вторым «Заключительные и переходные положения». В нем объявляется, что К. РФ вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам всенародного голосования. Этот день — 12 декабря 1993 г. — считается днем принятия К. РФ. Одновременно прекращается действие Конституции 1978 г.

В разделе втором четко обозначен приоритет К. РФ перед иными актами. Если ей не соответствуют положения Федеративного договора,других договоров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, а также договоры между органами власти субъектов — действуют положения К. РФ. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории РФ до вступления в силу К. РФ, применяются в части, не противоречащей ей.

Авакьян С.А.

Энциклопедия юриста. 2005.

dic.academic.ru

День Конституции России — история, особенности и интересные факты

Конституция РФ – наивысший государственный закон, поэтому день конституции России — памятная для жителей нашей страны дата. В этот день, 12 декабря 1993 года, был принят основной закон, действующий по настоящее время.

Конституция России является основным правовым документом страны, в котором закреплены принципы государственного устройства, определена структура органов управления, определены права и свободы граждан. Вся государственная и социальная жизнь, основанная на нормах справедливости и порядка, прописана в этом документе. В основной документ страны периодически вносятся правки, и сейчас страна живет по его последнему варианту.

Исторический обзор

Первыми попытками создания элементов конституции в России можно считать времена правления царя Василия Шуйского, власть которого ограничивалась «крестоцеловальной записью». Но только полтора столетия спустя начали появляться документы с конституционным содержанием.

Несмотря на то, что императрицу Анну Иоанновну ограничивали «кондиции», говорить о каких–либо серьезных законах, регулирующих в то время жизненный уклад в Российской Империи, не приходится. Подвергнув репрессиям практически всех вольнодумцев в Верховном тайном совете, Анна установила абсолютную монархию.

Очередная попытка ввести конституцию была предпринята уже при Екатерине второй. Известный писатель Денис Фонвизин и сотрудник дипломатического корпуса Никита Панин предложили это в 1773 году. В отличие от Анны Иоанновны, Екатерина II, узнав об этом, репрессировать никого не стала, даже поблагодарила деятелей, но на этом все и закончилось.

Позже, уже Александр I сам размышлял о введении конституции в стране, но все же отказался от этой идеи. При нем же, чуть позже, принять основной закон, по примеру соседнего Царства Польского, требовали декабристы. Чем закончилась эта попытка тоже хорошо известно.

И только при Николае II первый вариант подобия современного основного закона был принят. Этот манифест назывался«Об усовершенствовании государственного порядка». До принятия, он несколько раз изменялся и в окончательном виде был оформлен в апреле 1906 года. Фактически он и стал первой конституцией. Просуществовал он недолго, до революции 1917 года.

После этого конституция страны принималась и переписывалась множество раз.

Действующая Конституция РФ

Стоит отметить, что принятие основного закона, является важной вехой и обязательным компонентом в истории цивилизационного развития любого государства и его народа. В 2018 году праздник, день конституции России, будут отмечать в среду, 12 декабря. Соблюдение статей конституции обеспечивает такое поведение общества, которое ведет к развитию уровня жизни как отдельного человека, так и государства в целом, способствует распространению влияния страны в межгосударственных отношениях.

В истории действующей Конституции РФ можно выделить несколько фактов:

- принятие — 12 декабря 1993 г.;

- вступление в силу — 25 декабря 1993 г.;

- основной экземпляр хранится в Большой библиотеке в Кремлевском дворце.

Так почему праздник день конституции важен для России? Ответ на этот вопрос стоит искать в нашей истории. Как только об основных положениях конституции, в том или ином виде, забывали, в стране начиналась смута, междоусобица и кровавые гражданские конфликты. Когда приходило понимание, что пора прекращать кровопролитие, собирался представительный институт от разных слоев гражданского общества и принимал основной закон, по которому предстояло жить в будущем.

Интересные факты

В истории современной конституции РФ можно выделить несколько периодов и интересных фактов:

- в период с 1993 до 2005 года этот день не только считался праздничным днем, но и был выходным;

- у современного основного закона страны более тысячи авторов;

- ее рождение длилось около 3,5 лет;

- за один год, с 1991 по 1992, в конституцию было внесено около четырехсот поправок, автором пятнадцати из них был первый Президент России — Ельцин Б. Н.;

- в последнее время в связи с переименованием регионов было внесено более десяти поправок;

- при инаугурации президент страны произносит клятву, прикладываю руку к любому экземпляру основного закона, независимо от года издания и его качества;

- в тексте главного закона страны нет заимствований из иностранных языков, он написана русскоязычными словами;

- дважды Конституция России смогла побывать в космосе. В 1999 году на борту станции МИР, в 2005 на борту МКС. В общей сложности она провела на орбите 329 дней.

Главная книга России

Президенты России дают присягу на верность стране и народу на специальном экземпляре конституции.

На красной обложке из очень тонкой кожи варана располагается герб страны, сделанный из серебра.

Сама надпись «Конституция России» выполнена золотым тиснением. До сих пор нет определенной информации, какой вариант конституции изложен в этом издании и почему.

День конституции важен для России еще и потому, что на ней основано законодательство нашей страны. Все принимаемые законы должны ей соответствовать. После того, как Госдума в 2004 году приняла изменения в ТК РФ, с поправками в праздничном календаре, день Конституции в России отмечается лишь как праздничный день, без предоставления выходного.

Конституция в жизни общества

Граждане России, независимо от пола и возраста, должны чтить Конституцию РФ. При необходимости, изменения в основной закон может вносить Президент РФ, правительство, СФ и Госдума. Граждане России тоже могут подавать свои предложения по внесению изменений, передавая их на обсуждение в выборные органы через народных депутатов или представителей регионов в Совете Федерации.

Необходимо отметить, что функционирование общества невозможно без знания и уважения законов, их каждодневного соблюдения и применения в окружающем социуме. Именно поэтому, почитание дня Конституции России необходимо прежде всего для нас, ее жителей. Нельзя утерять память о документе, принятие которого позволило сгладить смутный период в современной истории России и начать движение к обществу взаимного уважения и понимания. Конечно, это произошло не сразу, но постепенная эволюция гражданского самосознания и законов, опирающихся на основной документ страны, позволили сохранить единство страны.

Будущее нашей Конституции

Нет сомнения, что Конституция РФ не является статичным документом, и изменения в нее еще будут вноситься, но это будет процесс эволюционирующий. Как показывает практика любого из государств Земли за весь известный период, мягкое движение вперед — это самый эффективный и безболезненный процесс. Революционные взрывы, какой бы причиной они не были вызваны, приводили к отмене конституционных положений.

И в итоге отбрасывали и гражданское общество, и страну назад по ступени эволюции. Иногда государство просто переставало существовать.Так давайте ценить то, что дает нам основной документ нашей страны, давайте знать не только свои права, но и обязанности. И пусть день Конституции России станет самым настоящим праздничным днем!

fb.ru

| Конституция Российской Федерации | |

|---|---|

| Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации | |

| Принятие | Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года |

| Вступление в силу | 25 декабря 1993 года |

| Первая публикация | Российская газета, № 237, 25 декабря 1993 года |

| Действующая редакция | 21 июля 2014 года[1] |

| Электронная версия в Викитеке | |

ru-wiki.ru

Виды конституций в РФ и их особенности

Определим виды конституций РФ и выявим особенности каждого из видов.

В теоретическом и практическом пространстве выделяют два вида Конституций: Конституция РФ и Конституции республик в составе РФ.

Согласно статье 5 Основного закона России, республика имеет свою конституцию и законодательство, а другие субъекты имеют свой устав и законодательство.

Конституция и устав по своему назначению и содержанию имеют равнозначное наполнение. Уставы ряда областей и иных субъектов, как и конституции республик, характеризуются (в скобках) как основные законы.

Их принятие относится к исключительному предмету ведения самого субъекта, однако их положения должны соответствовать Конституции РФ, основам конституционного строя и федеральным законам.

По этой причине в конституции и уставы субъектов перенесены главные принципы основ конституционного строя, правового статуса личности, федеративного устройства, которые отражены в федеральном Основном законе.

В одних видах конституциях и уставах подобное воспроизведение положений федеральной Конституции дается более широко, а в других видах менее полно. Однако даже если какое-либо положение Основного закона РФ отсутствует в них, это не означает, что оно не применяется. В силу верховенства и прямого действия Основного Закона РФ его соблюдение обязательно для субъекта.

Более высокий уровень учредительной власти субъектов при принятии своих конституций и уставов характерен для правовых положений, которые отражают вопросы исключительного ведения субъекта РФ.

В этих пределах субъект сам разрабатывает свою конституцию либо устав: структуру, содержание, виды и систему органов власти, их наименования, полномочия, административно-территориальное устройство и решает иные вопросы, которые входят в сферу его исключительной компетенции. Также он устанавливает характер и полноту правового отражения принципов федерального Основного закона.

Конституция (устав) субъекта РФ обладает высшей юридической силой по отношению ко всем остальным видам нормативно-правовых актов. Последние не могут противоречить Основному Закону субъекта.

В ряде республик и областей имеются соответственно конституционные и уставные суды. Они рассматривают дела о соответствии нормативных правовых актов субъектов РФ их конституциям и уставам.

По структуре они имеют как схожие черты, так и различия. Как правило, в них присутствуют небольшие преамбулы, которые имеют различное содержание. Большая их часть делится на разделы, разделы включают главы, а главы состоят из статей.

Принятие конституций и уставов субъектов, их пересмотр, изменение, внесение поправок происходит согласно особому порядку.

Принятие Основного Закона субъекта является предметом ведения законодательного органа субъекта. Подобное решением принимается квалифицированным большинством. Согласно конституции большинства республик они приняты народом данных образований.

В ряде уставов указано, что они принимаются представительным органом, который действуют от имени граждан России, проживающих в данном субъекте.

В конституциях и уставах установлен круг субъектов, которые могут вносить предложения об их пересмотре, поправках и изменениях. В республиках это Президент, депутаты законодательного (представительного) органа, Правительство, Конституционный суд и иные виды органов.

Для Основных Законов субъектов РФ характерны нормы о недопустимости внесения изменений, пересмотра определенных глав или статей представительным органом.

В конституциях этот подход затрагивает главы об основах конституционного строя республики, правах и свободах граждан, порядке пересмотра и изменения Основного Закона. Предложения об изменении норм данных разделов или глав производятся в усложненном порядке.

В уставах субъектов также присутствуют нормы об особом порядке изменения тех или иных глав и положений.

Конституции и уставы должны непременно соответствовать положениям Основного закона РФ. Обеспечение подобного соответствия является предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ.

Норма о верховенстве Основного Закона России приведена в конституциях и уставах субъектов РФ.

Уровень их соответствия федеральной Конституции обусловливается объективными факторами. Он устанавливается в размере, который необходим для создания условий для функционирования РФ как целостного и единого государства, обеспечения прямого действия Конституции РФ и федерального законодательства на всей территории.

За указанными границами субъектам РФ предоставляется самостоятельность в определении содержания своих конституционных и уставных норм.

Своеобразными гарантиями соответствия конституций и уставов субъектов РФ Основному Закону России являются:

– верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории России;

– высшая юридическая сила, прямое действие и применение федеральной Конституции;

– формирование субъектами Федерации системы органов государственной власти в соответствии с основами конституционного строя РФ и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти;

– взаимное согласие РФ и её субъекта на изменение статуса последнего в соответствии с федеральным конституционным законом;

– возможность проверки соответствия конституций и уставов субъектов РФ при помощи конституционного судопроизводства, которое обеспечивает Конституционный Суд РФ. Положения Основного Закона субъекта, которые признаны судом как не соответствующие Конституции РФ, утрачивают силу.

В последние годы проведена работа по приведению в соответствие с федеральной Конституцией всех противоречащих ей норм конституций и уставов субъектов, а также по обеспечению механизма реализации соответствующих постановлений Конституционного Суда РФ.

lecu.ru

Конституция РФ как конституция побежденного государства

Автор Вардан Эрнестович Багдасарян — д.и.н., проф., зам. главы Центра научной политической мысли и идеологии.

Доклад на научно-экспертной сессии «Либеральная конституция России 1993 года: проблема смены», прошедшей 6 декабря 2013 года.

КОНСТИТУЦИЯ И ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Вынесенное в заглавие утверждение «Конституция РФ — конституция побежденного государства» может показаться публицистичным. В действительности – это вывод, сделанный по результатам широкого исследовательского проекта. В ходе него проводился анализ содержания Конституции России в сопоставление с мировым конституционным опытом. Использовались тексты почти всех, за исключением, главным образом, ряда малых островных государств, конституций стран мира.

Генезис системы, как известно, определяет в значительной

мере ее содержание. Соответственно, и содержание Конституции России было

определено условиями ее принятия. Существует три основные модели генезиса конституций:

а) национально-освободительная революция; б) социальная трансформация и в)

поражение в войне.

Российская конституция 1993 года явилась финальным аккордом, подводившим итог проигранной СССР «холодной войны». (Рис. 1).

Рис. 1. Исторические основания принятия Конституций стран мира

Классическая развертка государственной политики — ценности – цели – средства – результат. Однако на установление ценностей на уровне государства в РФ установлено табу. Государственная идеология, как аккумулятор высших ценностей государства, запрещена статьей 13 Конституции РФ. Но если нет ценностей, не может быть и целей, а если нет целей, не может быть результата.

В тех случаях, когда государство не заявляет собственных ценностей,может происходить латентное ценностное замещение. Берутся ценности внешнего политического актора. Ценности и цели появляются, но они оказываются не субъектны по отношению к собственному государственному управлению. Посредством такого замещения государство десуверенизируется. В Конституции РФ апелляция к ценностям внешнего политического актора обнаруживается через обращение к инкорпорированной в систему национального законодательства категории «общепризнанные принципы и нормы международного права» (преамбула, статья 15, статья 17, статья 55, статья 63, статья 69). Выдвижение собственного идеологического проекта государства запрещено, при одновременной легитимизации принципов внешнего, позиционируемого как общемирового, проектирования. (Рис. 2).

Рис. 2. Конституция и внешнее идеологическое проектирование

КОНСТИТУЦИЯ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Насколько общепризнанны «общепризнанные принципы и нормы международного права»? Большинство конституций стран мира апелляций к общепризнанным принципам не содержит. Такие апелляции, за незначительным исключением, присутствуют в конституциях постсоциалистических государств. (Рис. 3). При этом контекст использования соответствующих положений и их смысловое содержание имеет принципиальное отличие от российского случая.

Рис. 3. Общепризнанные принципы и нормы международного права

Российская Конституция апеллирует к общепризнанным нормам и правам шесть раз. Это больше, чем в любой другой конституции стран мира (за исключением Грузии). В подавляющем большинстве случаев положение об общепризнанных принципах и нормах международного права относится к сфере внешней политики государств. Подразумевается нерушимость границ, невмешательство во внутренние дела друг друга.

Российская Конституция не просто говорит о существовании «общепризнанных» принципов и норм, но, в отличие от других конституций стран мира, инкорпорирует их в собственную законодательную систему и относит к внутренней политике.

В таких формулировках, как в России, положение об общепризнанных нормах и принципах представлено только в Конституции Австрии и Основном Законе Германии. Соответствующие положения появились в конституционном праве этих государств после поражения в Первой мировой войне и были воспроизведены после очередного поражения уже после завершения Второй мировой войны. Они представляли собой исторически фиксацию ограниченности суверенитета потерпевших поражение государств. Заимствование этих прецедентных положения для Конституции РФ прямо указывает, что и законодательство России производно от факта поражения. (Рис. 4).

Рис. 4. Историко-правовые корни российской Конституции

Статья

2 Конституции РФ легитимизируют категории высших государственных ценностей.

Указывая, что высшая ценность российского государства существует, она тем самым

признает и наличие государственной идеологии.

В качестве высшей ценности Конституция РФ определяет «человека, его права и свободы». В этом определении не находится места ни для существования самой России, ни для суверенности российского государства, семьи, национальных исторических традиций. По логике принятого определения жертвенность защитников Отечества недопустима, поскольку приоритет отдается ни Отечеству, а человеку, с его правом и свободами. Идеологии, как известно, различаются именно по приоритетности тех или иных ценностей. Идеология, заявляющая высшей ценностью права и свободы человека — это идеология либерализма.

Именно так определяется либерализм в большинстве учебников и справочных изданий. Статья 2 Конституции РФ, таким образом, устанавливает либеральную государственную идеологию в России. Возникает коллизия между статьей 13, запрещающей государственную идеологию, и статьей 2, её утверждающей.

Запрет на государственную идеологию при утверждении де-факто идеологии либерализма означает неревизионируемость либерального выбора. Этот выбор заявляется ни в качестве определенной идеологии, а как данность. По сути, запрет на государственную идеологию в России означает запрет на пересмотр идеологии либерализма. Либерализм же предстает как следование «общепризнанным принципам и нормам», т.е. как само собой разумеющееся для всего человечества. Конституция устанавливает, по сути, модель внешнего управления. Надстоящим над всей пирамидой ценностного целеполагания российского государства положением являются «общепризнанные принципы и нормы международного права». От них в качестве высшей ценности проецируется ценность «прав и свобод человека». И для предотвращения возможных попыток ревизии внешнего идеологического проекта устанавливается запрет на выдвижение собственной идентичной идеологии. (Рис. 5).

Рис. 5. Система внешнего управления в Конституции РФ

Обратимся теперь к мировому конституционному опыту. При введении запрета на государственную идеологию в Конституции РФ положение представлялось так, будто бы Россия переходит на тип жизнеустройства, характерного для «цивилизованных», «правовых» государств мира. Однако анализ конституционных текстов показывает, что эта апелляция основывалась на ложной информации. Непосредственный запрет на государственную идеологию существует только в конституциях России, Болгарии, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы. В конституциях Украины и Беларуси запрещается установление какой-либо идеологии в качестве обязательной. В отличие от российской конституции здесь речь идет не о недопустимости ценностно-целевого выбора для государства, а о недопустимости ограничения гражданских свобод — другая постановка проблемы. Формулировка «государство на демократических ценностях и не может быть связано ни исключительной идеологией, ни вероисповеданием» государственная идеология запрещается, по сути, в Чехии. Аналогичным образом этот запрет формулируется в Конституции Словакии. Но и в данном случае он менее императивно выражен, нежели в конституции России. Апелляция к демократическим ценностям в чешской конституции указывает на то, что ни одна группа не может обладать исключительным правом навязывать народу свою идеологию, но вовсе но вовсе ни запрет ценностного выбора на основе общенародного консенсуса. В любом случае запрет на государственную идеологию ограничивается кластером посткоммунистических государств. Принятие этого запрета в качестве следствия соответствующего идеологического поражения очевидно. В некоторых конституциях устанавливаются ограничители для идеологии. В конституциях Португалии и Экваториальной Гвинеи этот запрет относится к сферам образования и культуры. В подавляющем большинстве конституций запрета на государственную идеологию нет.

ИДЕОЛОГИЯ В КОНСТИТУЦИЯХ МИРА

Подавляющее большинство конституций идеологично. В конституциях стран мира можно выделить два основных типа представления государственной идеологии. В одном случае это перечень ценностей, представляющих аксиологический выбор соответствующего государства. В другом — апелляция к конкретному идеологическому учению, доктрине, проекту. Конституции, апеллирующие к конкретному учению / доктрине, можно, в свою очередь, поделить на две группы. Первая опирается на то или иное религиозное, вторая – на светское учение. (Рис. 6).

Рис. 6. Идеология в Конституциях стран мира

Во многих конституциях заявляются приоритетные позиции в государстве определенной религии. Эта приоритетность может быть выражена определением ее в качестве государственной, официальной, господствующей, традиционной религии или религии большинства. Статусом официальной или государственной религии закреплены, например, позиции евангелическо-лютеранской церкви в конституциях скандинавских государств. Другим способом декларации об опоре государства на определенную религиозную традицию является указание на ее особую роль для соответствующего сообщества.

Король в Дании, Швеции и Норвегии должен, согласно конституционным текстам, обязательно принадлежать евангелическо-лютеранской церкви. В Греции восточно-православная церковь определяется как господствующая, в Болгарии – традиционная. Об особой поддержки государством римско-католической церкви заявляет, например, конституция Аргентины. Конституция Мальты устанавливает преференцию церкви толковать, «что справедливо и что ошибочно». Христианское религиозное учение предписывается к обязательному преподаванию в мальтийских школах. Перуанская конституция подчеркивает особую роль католической церкви как важного элемента исторического, культурного и морального формирования Перу. На особую историческую роль православия указывают конституции Грузии и Южной Осетии. Испанская конституция заявляя с одной стороны, что никакое верование не могут иметь характера государственной религии, с другой предписывает органам публичной власти «принимать во внимание религиозные верования испанского общества и поддерживать вытекающие из этого отношения сотрудничества с Католической церковью и другими конфессиями (т.е. поддерживать именно католицизм как религию большинства).

Особый тип конституций представляют конституции исламских государств. Определенные положения исламской религии прямо инкорпорированы в них в конституционные тексты. Основной низам королевства Саудовской Аравии прямо, что настоящей конституцией страны является «Книга Всевышнего Аллаха и сунна Его Пророка». Земные законы рассматриваются как производные от божественных установлений. Производность законодательства из шариата является общей характерной особенностью исламских конституций.

О приверженности соответствующих государств буддизму заявляют конституции Бутана, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Шри-Ланки. Конституция Шри-Ланки вменяет в обязанность государству обеспечение защиты и изучения население учения Будды.

Российская конституция, как известно, ни к одной из религиозных традиций не обращается. Православие, как религия большинства российского населения, в ней ни разу неупомянута. Апелляция к Богу, которая есть в российском государственном гимне и есть в конституциях большинства государств мира, в Конституции России также отсутствует. Из светских идеологий чаще всего конституции стран мира заявляют о приверженности социализму. Социалистический характер государства заявляется в конституциях Бангладеш, Вьетнама, Гайаны, Индии, Китая, КНДР, Кубы, Мьянмы, Танзании, Шри-Ланки. Случаен ли тот факт, что два наиболее динамично развивающиеся сегодня по экономическим параметрам государства мира — Китай и Индия прямо заявляют о приверженности определенным идеологическим учениям? Не является ли публично заявленная идеология в данном случае фактором развития?

Китайская Конституция апеллирует к марксизму-ленинизму, идеям Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. В ней говорится о приверженности КНР социалистического пути развития и, вместе с тем, о необходимости «социалистической модернизации». Жестко формулируется намерение вести борьбу против идеологического противника: «В нашей стране эксплуататоры как класс уже ликвидированы, однако классовая борьба в определенных рамках будет существовать еще в течение длительного времени. Китайский народ должен будет вести борьбу против внутренних и внешних вражеских сил и элементов, которые подрывают наш социалистический строй». Конституция Вьетнама говорит об опоре на марксизм-ленинизм и идеи Хо Ши Мина. В Конституции КНДР в качестве такой основы заявляется идеология чучхе. Конституция Кубы формулирует цель – построение коммунистического общества.

О приверженности либеральной идеологии прямо заявляет только конституция Камбоджи. К принципам национализма обращаются конституции Бангладеш, Кувейта, Сирии («арабизм»), Сьерра-Леоне, Турции, Филиппин. В Сирийской Конституции указывается на существование «проарабского проекта». Сама Сирия характеризуется в ней как «бьющееся сердце арабизма», «передовой конфронтации с сионистским врагом и колыбелью сопротивления против колониальной гегемонии в арабском мире».

Турецкая Конституция заявляет о приверженности Турции идеологии национализма и принципам, провозглашенным «бессмертным лидером и непревзойденным героем Ататюрком». Целевым ориентиром государства утверждается «вечное существование Турецкой нации и Родины, а также неделимое единство Турецкого государства». Разница с российской формулировкой высших ценностей — «человек, его права и свободы» здесь очевидна.

Существуют и другие версии государственных идеологий. Об опоре на учение Сунь Ятсена о «трех народных принципах» заявляет тайваньская конституция. К боливарианскому учению апеллируют конституции Боливии и Венесуэлы. В конституции Гвинеи-Бисау говорится о гениальном теоретическом наследии основателя партии ПАИГК Амилкара Кабрала.

Сведение высших ценностей государства к правам и свободам человека (либеральное позиционирование) также специфическая черта конституций стран постсоветского кластера. В такой формулировке помимо российской конституции, высшие ценности определены только в конституциях Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Беларуси и Украины. Молдавская конституция добавляет к правам и свободам человека ценности гражданского мира, демократии и справедливости. Именно конституции постсоветских государств оказались наиболее либеральными по заявляемым ценностям на фоне всего мирового ансамбля стран. (Рис. 7). Возникает вопрос – почему?

Рис. 7. Государства, определяющие высшей ценностью человека, его права и свободы

Ответ на него может быть опять-таки связан с контекстом поражения СССР в «холодной войне». Либерализм использовался в данном случае ни как жизнестроительная платформа, а инструмент разрушения потенциалов государственности. Действительно, исключительно на основе констатации прав и свобод индивидуума национальную государственность построить невозможно. Для этого нужны определенные солидаризационные ценности. Но ни одна из них к разряду высших ценностей в Конституции РФ не отнесена.

Категория «высшие ценности» присутствует не только в конституциях постсоветских государств. Но заявляются они в них широким списком. Свободы и права человека не отрицаются, но оказываются одной из позиций ценностного перечня. Так, к примеру, в бразильской конституции помимо личных прав и свобод в него включены социальные права, безопасность, благосостояние, развитие, равенство и справедливость.

Определение места России в мире исчерпывается в Конституции РФ следующим утверждением: «сознавая себя частью мирового сообщества». Претензии на какую-либо особую роль отсутствуют. Нет даже указания на национальные интересы. Главный обозначенный ориентир — международная интеграция. И это прямое следствие отказа от собственного проекта. Для несуверенного государства внешнее позиционирование может исчерпываться только декларацией принадлежностью к международному сообществу, т.е. непротиворечивости в отношении доминирующих в мире сил.

Мировой конституционный опыт свидетельствует, что позиционирование государств в мире может быть и активно деятельностным, представлять собственный проект миростроительства. Для сравнения, конституция КНР расставляет приоритеты внешней политики совершенно иначе:«Китай последовательно проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику, решительно выступает против империализма, гегемонизма и колониализма; укрепляет сплоченность с народами различных стран мира; прилагает усилия в деле сохранения мира во всем мире и содействия прогрессу человечества». Принятая в 2012 г. Конституция Сирии также предъявляет свой идентичный проект позиционирования в мире: «Сирийская арабская республика воплощает эту принадлежность к её национальному и проарабскому проекту и работу для поддержки арабского сотрудничества ради укрепления интеграции и достижения единства арабской нации… Сирия заняла важную политическую позицию, так как она является бьющимся сердцем арабизма, передовой конфронтации с сионистским врагом и колыбелью сопротивления против колониальной гегемонии в арабском мире, а также его способностей и благосостояния».

Несуверенность российской конституции обнаруживается особо наглядно при проведении сопоставительного частотного замера употребляемости ценностносодержащих терминов. Методика проведенного исследования заключалась в сравнении количества употребления ценностно значимых понятий (терминов) в конституционных текстах различных государств мира.Всего было проанализировано 163 конституции. Текстовые объемы конституций, как известно, различны. При большем объеме количество случаев употребления искомых понятий также потенциально возрастает. Российский показатель в диапазоне сравниваемых текстов — средний, что говорит о корректности сравнения именно по отношению к России.

При этом не ставилось задачи построения ценностного

рейтинга конституций стран мира, решалась проблема аксиологической оценки

российской

конституции в

контексте мирового конституционного законодательства. Были рассчитаны средние

значения употребляемости ценностных терминов по регионам и в целом по миру.

Полученные данные расчета сравнивались с российским показателем. По

подавляющему большинству ценностных параметров российская конституция

оказывается абсолютным аутсайдером. Устойчиво выше, чем у России оказывается

даже усредненный результат употребляемости ценностносодержащих слов в

конституциях стран «ближнего зарубежья».

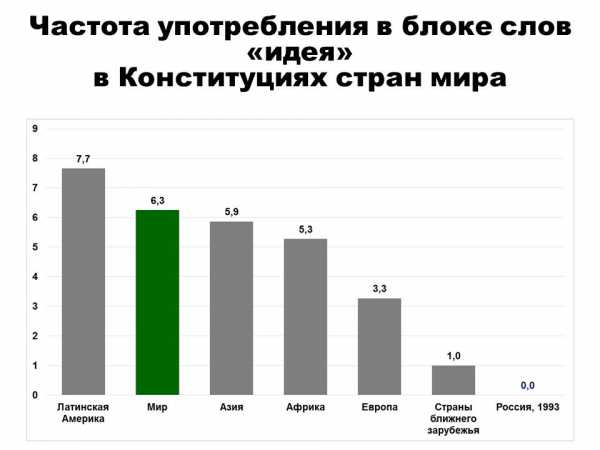

Боязнь

идеологии привела к отсутствию в Конституции РФ даже слова идея.

Без обращения к идеям не может идти речь и о мировоззренческой определенности социума. Между тем, в среднем в конституциях стран мира слово идея употребляется более 6 раз. Более 3 раз оно используется в среднем по конституциям стран Европы. Парадоксальным образом Конституция России оказалась конституцией без идей. (Рис. 8).

Рис. 8. Частота употребления в блоке слов «идея» в Конституциях стран мира

Несмотря на распространенное представление об универсальности принципа светскости большинство Конституций мира содержат апелляцию к существованию Бога. Категорией Бог оперируют и более половины Конституций европейских стран. В конституции Германии понятие «Бог» употребляется 4 раза. Нидерландов — 7 раз. Ирландии — 9 раз. Все эти государства также, казалось бы, позиционируются в качестве светских. Но светскость не стала для них основанием отвергать ценностное значение религии и религиозного мировоззрения. Обращение к Богу составитель российской конституции посчитал недопустимым. (Рис. 9).

Рис. 9. Конституции стран мира, использующих понятие «Бог»

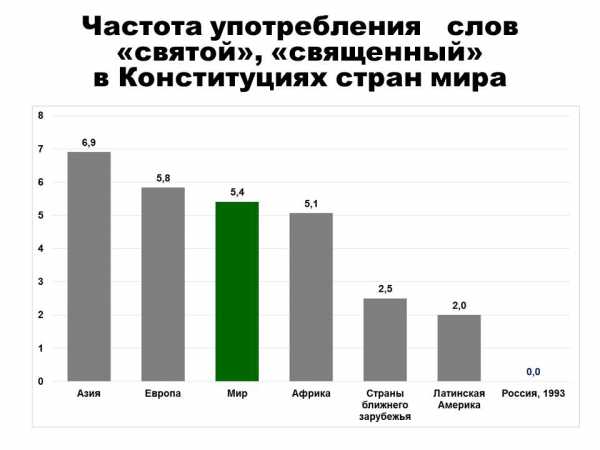

Сакральные ориентиры в конституционных текстах задаются не только апелляцией к Богу. Еще одним индикатором сакральности является частота употребления слов «святой», «священный». Эти слова не обязательно связаны с религией. Они используется для того, чтобы подчеркнуть особую значимость той или иной ценности. В качестве такой очевидной ценности в Конституции СССР заявлялась Родина. Ее защита определялось «священным долгом» для каждого гражданина. В Конституции РФ сакрализующие слова отсутствуют. Положение о священном долге защиты Родины из Конституции СССР в Конституцию РФ перенесено не было. Между тем, слова «святой», «священный» в текстах конституций стран мира используются достаточно часто. Среднемировая их употреблямость — более 5 слов на один конституционный текст. (Рис. 10, 11).

Рис. 10. Частота употребления слов «святой», «священный» в Конституциях стран мира

Рис. 11. Конституции стран мира, использующих понятия «святой», «священный»

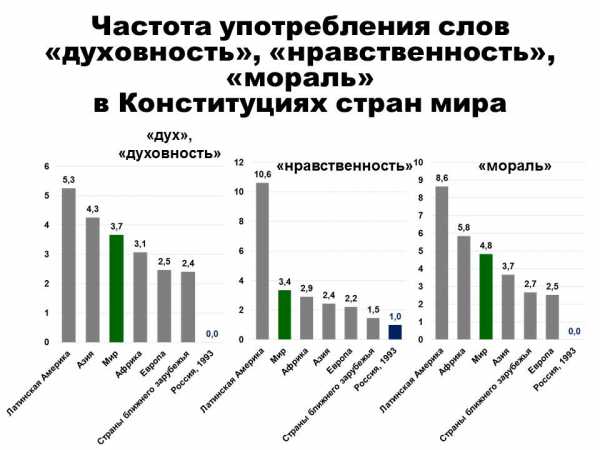

Может быть, выхолащивание идеологии в Конституции РФ есть не более чем реакция на доминирующую в советский период схоластику марксистско-ленинской теории? Для проверки этого предположения был проведен расчет частоты употребления терминов «дух», «духовность». В Конституции РФ они также полностью отсутствуют. Конституция Российской Федерации оказалась вычищена не только по отношению к идеологии, но и к духовности. При этом тема духовности в конституциях стран мира достаточно широко представлена. Среднемировая употребляемость этих терминов на один конституционный текст — около 4 раз.

В аутсайдерском положении среди конституций стран мира находится российская конституция и в отношении терминов «нравственность» и «мораль». Не употребляющих слово мораль конституций вообще не так много. (Рис. 12, 13, 14).

Рис. 12. Частота употребления слов «духовность», «нравственность», «мораль» в Конституциях стран мира

Рис. 13. Конституции стран мира, использующих понятия «дух», «духовность»

Рис. 14. Конституции стран мира, использующих понятие «мораль»

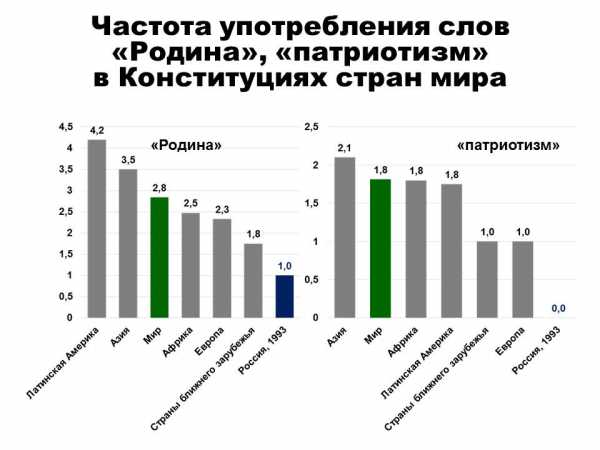

Слова «патриот», «патриотизм» в целом не имеют в конституционных текстах широкого употребления. Но в среднем по 1 разу эти слова присутствуют в конституциях стран Европы и ближнего зарубежья, около 2 — в среднем конституциях стран мира. О советском патриотизме заявляла Конституция СССР. В конституционном тексте КНР соответствующие термины употребляются четыре раза. Конституция РФ, не обращаясь к теме патриотизма, не использует, соответственно, и связанную с ней терминологию.

Выражением патриотического отношения к своей стране является понятие «Родина». В Конституции РФ данный термин встречается один раз. На мировом конституционном фоне Россия занимает позиции аутсайдера. В европейских конституциях слово Родина используется в среднем более 2 раз, в целом по миру — около 3. (Рис. 15).

Рис. 15. Частота употребления слов «Родина», «патриотизм» в Конституциях стран мира

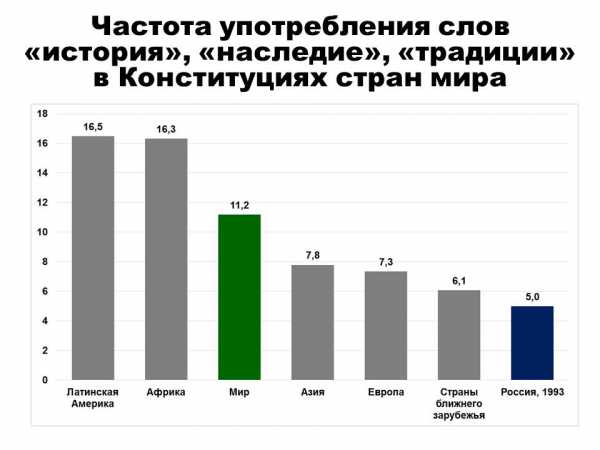

Национальная идея раскрывается через отношение к настоящему, прошлому и будущего. Поэтому важно проследить не только определение в Конституции современного положения страны, но и ее образ в истории и в футурологической перспективе. Значение прошлого выражается в словах «история», «традиция», «наследие». По совокупному употреблению этих терминов Конституция России опять-таки находится в положение аутсайдера. В среднем по миру частота употребления этих терминов выше российского показателя более чем в 2 раза. (Рис. 16).

Рис. 16. Частота употребления слов «история», «наследие», «традиции» в Конституциях стран мира

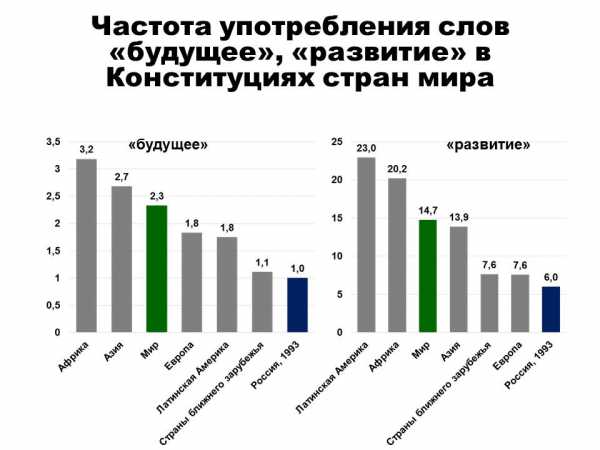

Но, может быть, российская конституция обращена не к прошлому, а к будущему? Проверить это можно по частоте употребления соответствующего термина. Категория «будущего» только один раз употребляется в российской конституции, в ее преамбуле. Это наихудший показатель среди конституций всех регионов мира.

Коннотатом устремленности в будущее является термин «развитие». «Развитие» – довольно распространенный в речевой коммуникации термин. Однако в Конституции РФ он встречается минимально — 6 раз. В конституциях стран мира он используется в среднем по 14 раз. Конституция СССР употребляла термин «развитие» 55 раз. Произносилось слово — было и развитие. (Рис. 17).

Рис. 17. Частота употребления слов «будущее», «развитие» в Конституциях стран мира

Государственное управление без постановки целей и задач не состоятельно. Таким несостоятельным управленческим документом оказывается Конституция Российской Федерации. Слово «цель» употребляется только один раз, и то в применении к общественным объединениям, а не государству. Слово «задачи» вообще ни разу не представлено в тексте российской конституции. Между тем, в мире использование слово «задачи» в конституциях фактически общее правило. (Рис. 18).

Рис. 18. Конституции стран мира, использующих понятие «задача»

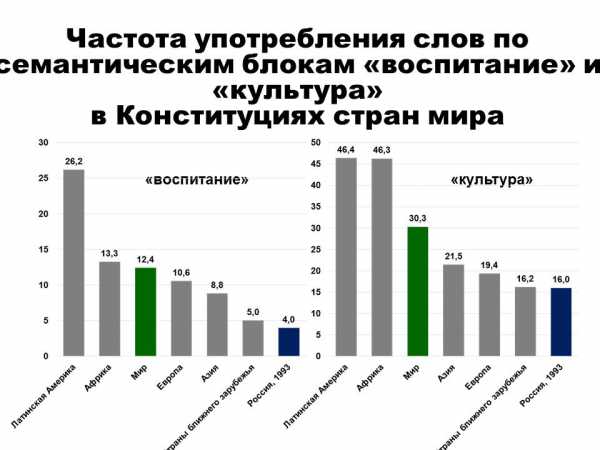

Важное значение для отражения значимости политики государства в гуманитарной сфере имеют категории воспитания и культура. Они связаны с рядом слов коннотатов, конкретизирующих их содержание: воспитание с терминами педагог, учитель, ученик, просвещение; культура — с ее составляющими — литература, искусство, художественное творчество, искусство,, памятники, кино, музеи, театр. Рассчитывалось в данном случае их суммарное употребление. Российская конституция оказалась в явно аутсайдерском положении, уступая среднемировому уровню, по блоку культура почти в 2 раза, по блоку воспитание — более чем в 3 раза. (Рис. 19)

Рис. 19. Частота употребления слов по семантическим блокам «воспитание» и «культура» в Конституциях стран мира

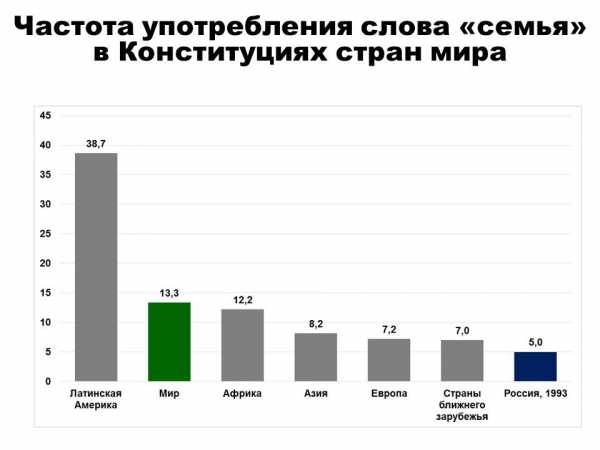

Важнейшая составляющая жизни общества — семья. Об отражении этой темы в конституции дает представление показатель частоты употребления термина «семья». Постановка задач государственной демографической политики в Российской Федерации явно диссонирует с наименьшей, в сравнении с регионами мира, представленностью в Конституция РФ слова «семья». (Рис. 20).

Рис. 20. Частота употребления слова «семья» в Конституциях стран мира

При минимизации значения одних ценностей на первый план выходят другие. Что это за ценности применительно к Конституции РФ? Российская конституция оказывается мировым лидером по использованию термина «свобода». Впереди нее по рассматриваемому показателю –опять-таки только Основной Закон Германии. Свобода — это, как известно, базовая ценность либеральной идеологии. Российская конституция оказывается не просто либеральной, а, наряду с германской, наилиберальнейшей. (Рис. 21).

Рис. 21. Частота употребления слов «свобода» в Конституциях стран мира

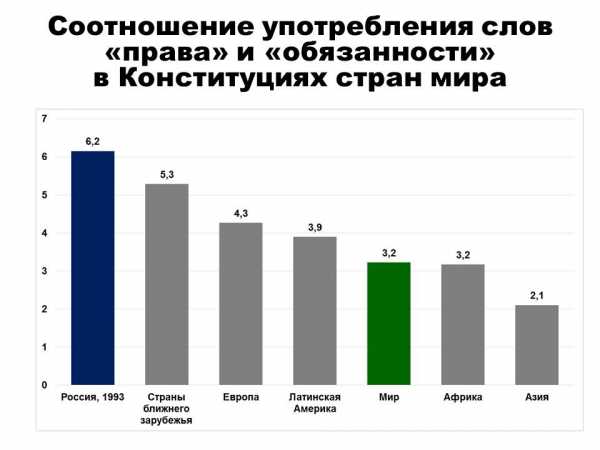

Показательно соотношение в конституциях разных стран категорий «права» и «обязанности». Слово «право» во всех без исключения конституционных текстах употребляется чаще. Различия заключаются в величине пропорций. В Конституции РФ термин «право» употребляется в 6 раз чаще, чем обязанности. Это наивысший показатель в сравнении с конституциями любого региона мира. В целом по миру это соотношение — 3 раза. Явная приоритетность прав над обязанностями подтверждает со своей стороны либеральный характер российской конституции. (Рис. 22).

Рис. 22. Соотношение употребления слов «права» и «обязанности» в Конституциях стран мира

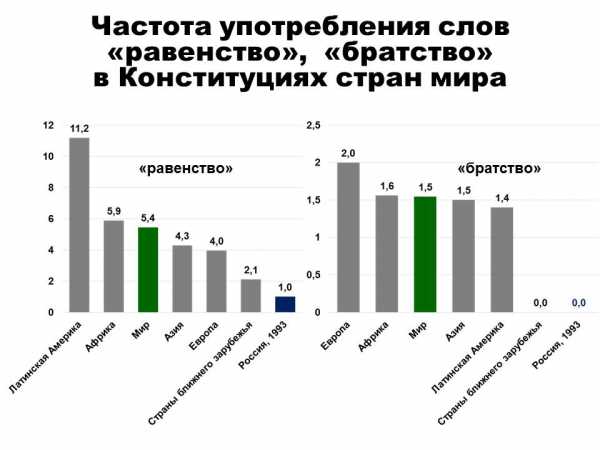

Великая Французская революция оперировала триадой ценностей, в которой свобода преподносилась как равновесомая категория в ряду с равенством и братством. Конституция РФ отдает свободе явное предпочтение. Равенство употребляется в ней всего 1 раз, братство — ни разу. Будучи лидером по использованию термина свобода, российская конституция оказывается мировым аутсайдером по использованию других составляющих знаменитой триады. И это при том, что исторически в России всегда была сильна эгалитарная традиция. Конституционное законодательство либеральной Европы оказываются более солидаризационно ориентировано, нежели Конституция России. (Рис. 23).

Рис. 23. Частота употребления слов «равенство», «братство» в Конституциях стран мира

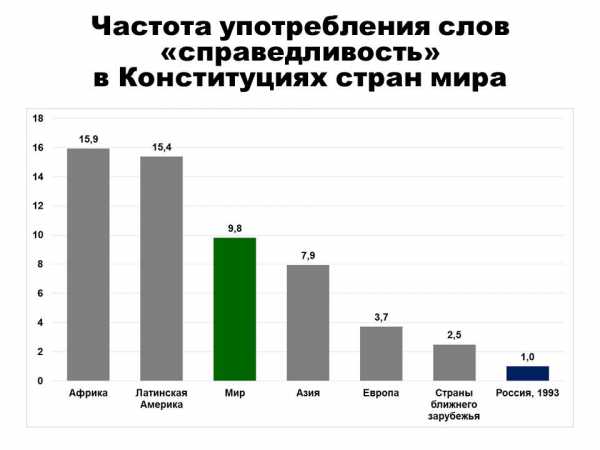

Соответственно, на последнем месте российская конституция находится и по частоте использования термина справедливость. Он всего 1 раз присутствует в Конституции РФ. Это почти в 10 раз ниже, чем средний мировой показатель. (Рис. 24).

Рис. 24. Частота употребления слов «справедливость» в Конституциях стран мира

Сверхлибералиберализм российской конституции обнаруживается не только по частотному контент-анализу. В большинстве конституций стиран мира заявляется, что природные ресурсы находятся в собственности государства, или всего народа. Меньшее число конституций обходит вопрос о собственности на природные ресурсы стороной. Но только Конституция РФ 1993 года — единственная в мире заявляет о допустимости частной собственности на природные ресурсы. (Рис. 25)

Рис. 25. Российская Конституция — единственная в мире, допускающая частную собственность на природные ресурсы

Независимость Центрального Банка от государства является в современном мире одним из главных глобальных инструментов управления. Независимое положение центральных банков установлено во многих странах мира. Но в конституциях такое его положение специально оговаривается крайне редко. Показательно, что в кратком перечне этих конституций — Конституция РФ 1993 года, Конституция Афганистана 2004 года, Конституция Ирака 2005 года, Конституция Косово 2008 года. Весь этот кластер конституций объединяет несуверенность. (Рис. 26).

Рис. 26. Конституционное положение о независимости Центрального Банка от государства

Главное, предупреждают приверженцы либеральной победы 1991-1993 гг., ни в коем случае нельзя изменять конституцию. И понятно — это манифест либерализма и космополитизма. Аргументация при этом не выходит за рамки того, что любые изменения подрывают, с их точки зрения, основы правосознания, выстраивающиеся на безоговорочном признании авторитета высшего закона.

Но Конституция — это не религиозный сакрализованный текст Божественного откровения. В отличие от него, конституционное законодательство является не целью, а средством, инструментом реализации соответствующих ценностных установок. Несоответствие вызовам и запросам современности делает закон юридически, может быть, и правомочным, но практически разрушительным. При констатации негодности средств они должны быть заменены.

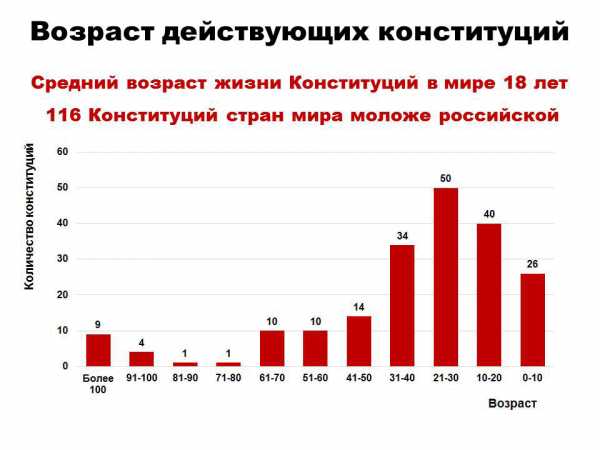

Ссылка на историческую устойчивость американской конституции является на мировом фоне исключением из правил. Как правило, конституционное законодательство довольно часто модернизируется. Из существующих на сегодняшний день конституций 58,3% было принято позже принятия российской конституции 1993 года.Возрастное распределение конституций позволяет заметить, что российская на общем мировом фоне не выглядит «молодой». Средний возраст жизни конституций — 18 лет. Российская конституция этот рубеж уже перешла. (Рис. 27).

Рис. 27. Возраст действующих конституций

Но не являются ли формулируемые задачи изменения Конституции России плодом утопических мечтаний? Нам говорят, что в современных международных условиях это в принципе невозможно. Но мировой конституционный дискурс не стоит на месте. Принимаются новые конституции, в которых народы пытаются заявить о своих идентичных ценностях. Такого рода конституции приняты за два последних года в Венгрии, Исландии, Сирии, Египте. Достаточно обратиться хотя бы к опыту венгерской конституции, вступившей в силу с 1 января 2012 года.

В ней наличествуют следующие положения: венгерский народ объединяют «Бог и христианство»; «национальное вероисповедание»; «право на жизнь с момента зачатия»; брак есть «союз мужчины и женщины»; «Венгрия, руководствуясь идеей единства венгерской нации, несет ответственность за судьбу живущих за ее пределами венгров».

Внешнее

противодействие принятию Венгрией — членом ЕС и НАТО национальнориентированной

Конституции было жесточайшим. Однако у Будапешта хватило мужество и сил

отстоять свою суверенность. В ответ на критику со стороны Евросоюза премьер-министр Виктор Орбан заявил: «Мы не

допустим, чтобы Брюссель диктовал нам свои условия! Никогда в своей истории мы

не позволяли Вене или Москве указывать нам, так и теперь не позволим это

Брюсселю! Пусть в Венгрии во главе угла стоят венгерские интересы!».

Итак, маленькая Венгрия, с населением едва превышающим 10 млн. человек, смогла принять ту Конституцию, которая отвечает ее национальным интересам. Так что же Россия?

Презентация доклада Багдасаряна В.Э. в формате PDF >>>

Вернуться на главную

rusrand.ru

День Конституции в России — это… Что такое День Конституции в России?

День Конституции в России

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации.

Указом президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года этот день был объявлен государственным праздником.

Подготовка и принятие действующей Конституции проходили на фоне противостояния двух ветвей власти ‑ исполнительной в лице президента Бориса Ельцина и законодательной в лице Верховного совета (ВС) РФ.

Действующая Конституция составлена из нескольких источников. Главными из них были проект Конституционной комиссии Верховного совета РФ (или так называемый «румянцевский проект») и проект, подготовленный Конституционным совещанием, созванным по решению Ельцина.

В итоге проект Конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной доработке конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, специалистов, рабочих групп. Именно этот проект основного закона и был вынесен президентом на всенародное голосование.

Референдум по принятию новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).

Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.

Новая Конституция РФ существенно изменила структуру высших органов государственной власти. В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России. Нормам конституции впервые в истории нашей страны было придано прямое действие. Это значит, что любой человек может защитить свои права, ссылаясь на конституционные нормы, а судебные и иные государственные органы при рассмотрении дел и решений спорных вопросов должны руководствоваться, прежде всего, нормами основного закона.

Конституция не предписывала, как это было ранее, предустановленной единой экономической системы, основанной на государственной собственности, в равной мере защищая все формы собственности, обеспечивая свободу развития гражданского общества.

Основной закон провозгласил президента РФ главой государства и возложил на него обязанности по защите Конституции, прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Являясь основным документом государства, нормы Конституции не нуждаются в каком‑либо ином правовом подтверждении.

Все законы, принимаемые на территории нашей страны, не должны ей противоречить, в противном случае они подлежат отмене.

При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст присяги закреплен статьей 82 Конституции.

Переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей кожи варана красного цвета, на обложке — накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись «Конституция России». Официальное описание этого атрибута никогда не утверждалось.

Указом президента Российской Федерации от 5 августа 1996 года № 1138 было установлено, что специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции России является официальным символом президентской власти.

За сутки до своей инаугурации, назначенной на 7 мая 2000 года, исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин отменил Указ 1996 года о президентских регалиях. Специальный экземпляр текста Конституции был лишен официального статуса символа президентской власти.

Все церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России (в 2000, 2004 и 2012 годах), а также церемония вступления в должность президента России Дмитрия Медведева (в 2008 году) проходили с использованием того же самого специального экземпляра Конституции.

Это стало традицией, но формально не является обязательным и ничем не предписано. Начиная с 2000 года, президент России вправе произносить клятву, возложив руку на любое издание Основного закона.

Специальный экземпляр Конституции РФ хранится в библиотеке Администрации президента в Кремле и используется только во время инаугурации президента России.

С 1996 по 2008 годы в Конституцию был внесен ряд изменений, связанных с укрупнением субъектов Федерации, а также изменением их названий.

30 декабря 2009 года в Основной закон были внесены более существенные поправки. Они были предусмотрены Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы» и Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации».

С 2009 года согласно Основному закону срок полномочий президента РФ и депутатов нижней палаты российского парламента увеличен: глава государства избирается на 6 лет (ранее ‑ на 4 года), а депутаты Госдумы ‑ на 5 лет (ранее ‑ на 4 года).

Кроме того, правительство обязано отчитываться перед Госдумой о своей работе. Тексты отчетов публикуются в «Российской газете» и «Парламентской газете».

7 октября 2013 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение законопроект, предполагающий внесение новых поправок в Конституцию.

Поправки предусматривают объединение Верховного и Высшего арбитражного судов, а также устанавливают новый порядок назначения заместителей генпрокурора и прокуроров регионов. 27 ноября эти поправки были одобрены Советом Федерации и отправлены на рассмотрение Законодательными собраниями в регионах.

В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.

По мнению большинства россиян, согласно опросам ВЦИОМ, Конституция оказывает влияние на жизнь страны. 30% россиян считает, что основная роль Конституции — поддержание порядка в деятельности государства. 26% опрошенных видит в ней гарантии прав и свобод граждан. При этом 30% опрошенных высказали мнение, что Конституция не играет значительной роли в жизни страны.

В 2000 году большинство россиян считали, что Конституция нуждается в совершенствовании (53%), спустя девять лет общественное мнение склонялось к противоположной точке зрения, согласно которой такие поправки возможны лишь в исключительных случаях (47%). В последние годы мнения россиян по этому поводу разделились почти поровну: 45% опрошенных высказывалось за необходимость совершенствовать и дополнять Конституцию, 43% — заявили, что она не должна часто меняться.

При этом, за необходимость изменений Основного закона высказывались в первую очередь жители столицы (54%), противоположную точку зрения поддерживали жители сельской местности (51%).

Конституция Российской Федерации

Энциклопедия ньюсмейкеров. 2012.

news_enc.academic.ru

Поправки к Конституции России — это… Что такое Поправки к Конституции России?

Главой 9 Конституции России 1993 года предусмотрен специальный порядок внесения в её текст изменений и пересмотр её положений.

Более детально процедурные моменты описаны в Федеральном законе от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». Как было разъяснено постановлением Конституционного суда РФ от 31 октября 1995 года № 12-П «По делу о толковании статьи 136 Конституции РФ», такое изменение осуществляется путём принятия особого правового акта — Закона РФ о поправке к Конституции РФ, который принимается парламентом аналогично федеральному конституционному закону, но для вступления в силу требует также ратификации законодательными органами субъектов Федерации.

Предыстория

После разгона Верховного Совета Российской Федерации при Б. Н. Ельцине всенародным голосованием была принята действующая Конституция Российской Федерации 1993 года. В течение его президентства серьёзных поправок в конституцию не вносилось (изменялась только статья 65 в связи с изменениями наименований нескольких субъектов Российской Федерации).

С избранием В. В. Путина президентом России губернаторы, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации неоднократно поднимали вопрос об увеличении срока президентства или возможности переизбрания президента на третий срок подряд. Путин отвергал данные предложения, говоря о нежелании вносить какие-либо серьёзные поправки в конституцию, унаследованную от Ельцина.

За это время, в связи с изменениями именований субъектов федерации и процессами объединения российских регионов, 9 раз изменялась статья 65 Конституции (о составе субъектов Российской Федерации).

В конце 2008 года президент Д. А. Медведев предложил внести изменения в конституцию, касающиеся увеличения сроков полномочий Президента Российской Федерации и Государственной думы, а также усиления контрольных полномочий Государственной думы в отношении Правительства Российской Федерации. В течение ноября-декабря 2008 года данные изменения были приняты. Это первые существенные поправки к действующей российской конституции за её пятнадцатилетнюю с небольшим историю.

Порядок принятия и внесения поправок и пересмотра положений конституции

Инициаторы поправок

Согласно ст. 134 Конституции России предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной думы.

Поправки по основным вопросам

В соответствии со ст. 136 поправки к главам 3-8 Конституции (это главы о федеративном устройстве государства (ст. 65-79), президенте (ст. 80-93), парламенте (ст. 94-109), правительстве (ст. 110—117), судебной власти (ст. 118—129) и местном самоуправлении (ст. 130—133)) принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

Таким образом они должны быть одобрены двумя третями голосов депутатов Государственной думы и тремя четвертями голосов членов Совета Федерации. (п.2 ст. 108). После этого предложение о внесении конституционных поправок направляется законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. В течение года данное предложение должно быть одобрено законодательными (представительными) органами не менее чем в двух третях субъектов Российской Федерации. После установления результатов рассмотрения, Совет Федерации в течение семи дней направляет закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации Президенту, который в течение четырнадцати дней подписывает и опубликовывает его.

Поправки по составу Российской Федерации

Согласно ст. 137 Конституции изменения в ст. 65 Конституции Российской Федерации, определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в её составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации.

То есть по случаю появления нового субъекта федерации (в результате принятия в Россию какой-либо территории, упразднения, объединения или разъединения существующих субъектов Российской Федерации) либо изменения его статуса (например, с области на республику) должен быть принят федеральный конституционный закон, предусматривающий соответствующее изменение в ст. 65 Конституции. Например, в случае вступления в силу такого закона о слиянии регионов в ст. 65 надлежало включить наименования новообразованного субъекта и исключить наименования упразднённых субъектов.

Часть вторая ст. 137 предусматривает, что в случае простого изменения наименования республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в ст. 65 Конституции Российской Федерации. Данное действие (включение нового наименования и исключение прежнего) осуществляется указом Президента России без участия Федерального собрания.

Пересмотр фундаментальных положений. Процедура принятия новой Конституции

Статья 135 Конституции гласит, что положения глав 1, 2 и 9 Конституции (это главы об основах конституционного строя (ст. 1-16), правах и свободах человека и гражданина (ст. 17-64), а также о самих конституционных поправках и пересмотру Конституции (ст. 134—137)) не могут быть пересмотрены Федеральным собранием.

Однако, если предложение о пересмотре положений этих глав Конституции будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание.

Согласно части третьей ст. 135 Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции России.

Проект новой конституции России может быть принят либо двумя третями голосов от общего числа членов Конституционного Собрания, либо всенародным голосованием.

При проведении всенародного голосования новая Конституция России считается принятой, если за неё проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нём приняло участие более половины избирателей.

Таким образом изменение фундаментальных положений (о конституционном строе России, а также о правах и свободах человека и гражданина) не может произойти до принятия новой конституции.

Внесение изменений в статью 65 Конституции в связи с изменением наименования субъекта Российской Федерации

Часть 2 статьи 137 Конституции гласит:

В случае изменения наименования республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 65 Конституции Российской Федерации.

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 1995 года № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации», такое включение осуществляется после издания указа Президента Российской Федерации.

На данный момент в Конституцию Российской Федерации, в статью 65, были внесены следующие изменения в связи с переименованиям субъекта:

Внесение изменений в статью 65 Конституции в связи с изменением состава Российской Федерации

В соответствии с частью 1 статьи 137 Конституции:

Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в её составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации

Поправки 2008 года

Предложение поправок

Д. А. Медведев во время послания к Федеральному собранию5 ноября 2008 года, выступая в Кремле с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев предложил внести изменения в Конституцию России 1993 года по увеличению сроков полномочий Президента Российской Федерации с 4 до 6 лет (ср. Продление президентских полномочий в странах СНГ), а Госдумы с 4 до 5 лет, а также предложил конституционно обязать Правительство Российской Федерации выступать с ежегодным отчётом перед Государственной думой о результатах своей деятельности, а также по другим вопросам, поставленным Государственной думой.

Текст поправок

Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря), следующие изменения:1) часть 1 статьи 81 изложить в следующей редакции:

«1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;

2) часть 1 статьи 96 изложить в следующей редакции:

«1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет.».— Закон о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ

Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря), следующие изменения:1) в части 1 статьи 103:

а) дополнить новым пунктом «в» следующего содержания:

«в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой »

б) пункты «в» — «ж» считать соответственно пунктами «г» — «з»;

2) пункт «а» части 1 статьи 114 изложить в следующей редакции:

«а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;».— Закон о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ

Хронология принятия поправок

- 14 ноября 2008 года Госдума в первом чтении одобрила проекты поправок в Конституцию, за увеличение сроков деятельности президента и Госдумы проголосовало 388 из 450 депутатов (против выступили депутаты от фракции КПРФ), за отчётность правительства перед Госдумой проголосовали 449 депутатов.[3][4]

- 19 ноября 2008 года Госдума во втором чтении утвердила поправки к Конституции. За поправки проголосовал 351 депутат, против — 57 депутатов. Фракция ЛДПР в голосовании не приняла участия.[5]

- 21 ноября 2008 года Госдума в третьем чтении утвердила поправки. Решение поддержали 392 депутата (из фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР), против проголосовали 57 депутатов-коммунистов, воздержавшихся не оказалось.[6]

- 26 ноября 2008 года Совет Федерации одобрил поправки (144 — за, 1 — против, воздержавшихся нет). После чего они были направлены на утверждение законодательным собраниям в регионах.[7]

- 16 декабря 2008 года был преодолен необходимый для вступления в силу поправок порог в две трети региональных парламентов, то есть одобрение произошло в свыше 56 субъектах.[8]

- 18 декабря 2008 года парламенты всех 83 регионов страны одобрили поправки в Конституцию.[9]

- 22 декабря 2008 года Совет Федерации принял постановление № 473-СФ «Об установлении результатов рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации „Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы“» (опубликовано 31 декабря 2008 года)[10]. Тем самым, Совет Федерации установил, что данные поправки были рассмотрены надлежащим образом, а также утвердил решение субъектов федерации об одобрении поправок в Конституцию РФ.[11].

- 30 декабря 2008 года Президент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал законы о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.[12].

- 31 декабря 2008 года в Российской газете, Парламентской газете опубликованы Федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы»[13] и Федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации»[14]. В них предусмотрено, что они вступают в силу со дня официального опубликования после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Согласно первому был увеличен срок полномочий Президента РФ до шести лет, а Государственной думы до пяти (со следующих выборов). Согласно второму Правительство обязано представлять Государственной думе отчёты о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой.

- 21 января 2009 года в Российской газете был опубликован полный текст конституции Российской Федерации с учётом поправок[15]. Многие СМИ неверно написали, что поправки вступили в силу именно с 21 января[источник не указан 1313 дней]. На самом деле, поправки вступили в силу уже с момента официального опубликования 31 декабря 2008 года.

Критика

Против поправок резко выступили партии «Яблоко» и КПРФ. В качестве аргументов против поправок выдвигаются следующие[16]:

- Увеличение срока полномочий Президента РФ и Государственной думы может привести к монополизации власти;

- Четырёхлетний срок полномочий является достаточным для реализации задач данных государственных институтов;

- Поправки приведут к снижению уровня активного избирательного права граждан России за счёт более редкого голосования за кандидатов на пост Президента РФ и за кандидатов в депутаты Государственной думы.

Также указывается на то, что поправки были приняты без широкого всенародного обсуждения и в ускоренном порядке.

Партия «Яблоко» организовала сбор подписей против изменения Конституции на сайте http://popravkam.net/.

Примечания

См. также

- Поправки к Конституции США