Какое определение содержания воспитания более правильное – Сформулируйте главную цель воспитания. Что является рез-том воспитания

Краткое содержание лекции Содержание воспитания

Сущность содержания воспитания. Содержание воспитания представляет собой совокупность целей, ценностей, отношений, ведущих видов деятельности (умственной, духовно-нравственной, трудовой, спортивно-оздоровительной, эстетической, досуговой и т.д.), направленной на развитие познавательной, эмоционально-нравственной и практико-действенной сфер личности ребенка.

Факторы формирования содержания воспитания. Факторами формирования содержания воспитанияпринято называть постоянно действующие условия, влияющие на физическую, интеллектуально-познавательную и духовную стороны личности ребенка. К ним можно отнести социальный опыт, положительную социальную среду и воспитательную деятельность (гуманное общение).

Содержание воспитания в школе, в первую очередь, обусловливается

Следующим условием формирования содержания воспитания в школе является положительная социальная среда – совокупность окружающих социально-экономических, регионально-этнических, социально-бытовых, социокультурных факторов и обстоятельств, влияющих на личностное развитие ребенка и содействующих его вхождению в современную культуру.

Процесс воссоздания культуры – многогранный и многоуровневый. Мы позволим себе остановиться на уровневом членении субъекта культуры как индивидуального (личность), группового (социально-этническая группа) и родового (человечество в целом). Данная градация подразделяет культуру на культуру человечества (общечеловеческая культура), культуру социально-этнической группы (этно-национальная культура) и культуру личности (индивидуально-личностная культура). В соответствии с культурологическим подходом личность должна, прежде всего, вобрать в себя все своеобразие ценностей рода и этноса в конкретно-исторический период его развития, затем все богатство ценностного мира нации или региона, и, наконец, систему ценностей всего человечества.

Следовательно, для того, чтобы окружающая социальная среда в целом и социокультурная среда, в частности, стали «воспитывающим пространством» личности ребенка, необходимо, во-первых, своевременно проводить педагогическую интерпретацию социальных и социокультурных явлений с помощью таких методов, как разъяснение, пояснение, пример, убеждение, оценка, накопление практико-действенного опыта использования знаний, представлений и убеждений, во-вторых, умело конструировать воспитывающие ситуации, переживая

Не менее существенным фактором и условием формирования содержания воспитания является воспитательная деятельность. Под воспитательной деятельностью мы понимаем совокупность различных видов работы, направленную на удовлетворение потребностей личности ребенка или ученического коллектива с учетом социальных требований и потребностей всего общества. Содержание воспитания в школе наполняется разнообразными видами деятельности (интеллектуально-умственной, духовно-нравственной, трудовой, эстетической, спортивно-оздоровительной, игровой, коммуникативной, досуговой и т.д.).

Важно, чтобы в этом многообразии видов деятельности, ребенок имел возможность свободного самостоятельного выбора того, что ему более всего «по душе и по силам», где он мог бы более всего проявиться и быть достойно оцененным своими сверстниками. В целях предоставления широкого поля самодеятельности и творчества детей, школа должна избегать чрезмерной нормативности, заорганизованности и навязывания декларированных видов деятельности.

Практика показала, что наполнение содержания воспитания разнообразными, даже сверхэффективными видами деятельности еще не является гарантией формирования творческой, активной и самодеятельной личности. В этом плане, значительно важнее, чтобы дети, сами овладевали логикой и способами организации деятельности, технологией самодеятельности. Это означает, что детям с позиций деятельностного подхода предоставляется возможность самостоятельно выбирать, что делать (этап мотивации и целеполагания), самостоятельно отбирать пути и средства подготовки предстоящего дела (этап планирования), с энтузиазмом и творчеством организовывать коллективное дело или событие (этап целереализации) и объективно оценивать проводимую работу (этап контроля и оценки). Степенью свободы выбора, самостоятельности, самоорганизованности и инициативности определяется воспитательный характер деятельности.

Основные направления содержания воспитания. Формирование содержания воспитания по направлениям развития личности ребенка является наиболее распространенным в школе. В этом контексте процесс воспитания в школе представлен адекватными видам деятельности содержательными сторонами воспитания (нравственное, физическое, трудовое воспитание и т.п.), каждое из которых, в свою очередь, имеет свое содержание.

Основой содержания воспитания издревле являются нравственные ценности. Отсюда, большинство авторов, начиная с Я.А. Коменского, считает нравственное воспитание ведущим направлением содержания воспитания. Нравственное воспитание трактуется как целенаправленный процесс формирования нравственного сознания, нравственных чувств и отношений, формирование привычек нравственного поведения и образа жизни, достойного человека-гуманиста. Конечной целью нравственного воспитания является нравственное самовоспитание человека, который целенаправленно воздействует на самого себя с целью выработки необходимых ему нравственных черт характера.

Одним из наиболее важных направлений содержания воспитания является умственное воспитание человека. Умственное воспитание представляет собой процесс взаимодействия воспитателя и воспитуемого, направленный на развитие умственных сил (ума, интеллекта) и мышления ребенка.

Следующим направлением воспитания является эстетическое воспитаниекак целенаправленный процесс развития способности ребёнка к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности. Система эстетического воспитания включает в себя: художественное образование и художественное воспитание.Художественное воспитаниетрактуется в педагогике как целенаправленный процесс формирования у ребёнка способности воспринимать, чувствовать, переживать, оценивать искусство, наслаждаться им и создать художественные ценности. Подхудожественным образованиеммы понимаем процесс освоения ребёнком совокупности искусствоведческих знаний, умений, навыков, формирования у них мировоззренческих установок отношения к искусству и художественному творчеству. В конечном итоге ключевым показателем эстетической воспитанности выступает высокий уровеньхудожественно-творческого развитияребенка как результат целенаправленного процесса формирования его способностей и дарований в различных областях искусства.

Не менее важным направлением содержания воспитания в школе является физическое воспитание детей. Физическое воспитаниетрактуется как целенаправленный процесс управления физкультурной и спортивной деятельностью в школе, способствующей гармоничному развитию тела ребенка в единстве с его интеллектом, чувствами, волей и нравственностью.

Особое место в процессе физического воспитания занимает физическая культура как система специальных упражнений и спортивной деятельности, направленная на развитие физических, умственных и духовных сил ребенка.

Не углубляясь в дальнейшее описание всех направлений содержания воспитания в школе, позволим себе сделать вывод, что нет более или менее значимых направлений воспитания в школе. Все они в равной мере играют ключевую роль в развитии ребенка. Переоценка или умаление значимости какой-либо из сторон развития ребенка неизбежно приведет к дисгармонии его развития в целом. Целостный подход к воспитанию предусматривает такое содержание воспитательной работы в школе, которое может обеспечить развитие всех сторон (сфер) личности ребенка, гармоничное сочетание сознания, чувств и привычек поведения в личностном становлении ребенка, гармоничное развитие его «души, разума и тела».

Различные подходы к содержанию воспитания.Рассмотренный вышетрадиционныйподход к содержанию воспитания (по основным направлениям развития личности ребенка) может быть достаточно эффективным, если не ограничиваться усвоением социального опыта (знаний, умений, навыков и привычек поведения), а нацеливать с позицийдеятельностного подходана освоение способов деятельности как основы того, чем в конечном итоге должен овладеть ребенок.

Значительно усиливает формирование содержания воспитания культурологический подход, который нацеливает школу на развитие ребенка как творца культуры, на формирование у него основ гуманитарной культуры, эстетической культуры, физической культуры и т.п. (В.С. Библер).

Поворот в сторону общекультурных ценностей предполагает ценностный подходк содержанию воспитания. С этих позиций содержание воспитания в общеобразовательной школе составляют восемь общечеловеческих ценностей (Земля, Отечество, Семья, Труд, Знание, Культура, Мир, Человек) и уникальная методика их формирования (В.А. Караковский).

Интересным представляется «отношенческий»подход к содержанию воспитания, построенный на «многообразных отношениях личности к миру и себе». В этом контексте ключевым смыслом воспитания является формирование системы отношений ребенка: к себе, к людям, к природе, к социуму, к семье, к государству, к труду, к материальным и духовным ценностям (И.С. Марьенко, А.В. Зосимовский).

Наиболее значимым для нас является личностно ориентированный подходк содержанию воспитания, который определяется тем,чтошкола предлагает ребенку в качествепредметов познания, размышления, критического отношения, рефлексии, мотивирования, преобразовательной деятельности, общения, переживания, преодоления, достижения.

В целом, содержание должно быть ориентировано на гуманистические ценности саморазвивающейся личности, его жизнедеятельности, культуры, творчества, гражданского поведения, реальной ответственности, свободного выбора, нравственных поступков и др.

Программа воспитания как отражение содержания воспитательной работы в школе. Потребность в разработке специального педагогического документа, в котором отражались бы задачи, виды деятельности, способы взаимодействия и общения всех субъектов воспитания в зависимости от их индивидуально-возрастных особенностей, всегда занимала умы педагогов-ученых.

Одна из программ воспитания по годам обучения в школе («Примерное содержание воспитания школьников», 1976) была составлена под редакцией И.С. Марьенко. Четыре раздела программного документа содержали следующую информацию:

характеристику современного школьника и общие задачи воспитательной деятельности в школе;

задачи воспитательной деятельности в соответствии с возрастными группами школьников;

примерные виды деятельности и занятий общешкольного коллектива;

основные виды и формы совместной деятельности школы, семьи, производственных коллективов и общественности по воспитанию учащихся.

«Примерное содержание воспитание школьников» как программный документ был долгие годы ориентиром в организации воспитательной работы в школе.

В настоящее время определенный интерес представляет «Программа воспитания школьника» (1998), разработанная Н.Е. Щурковой.

С нашей точки зрения, она отражает современные тенденции развития школы и социально-психологическую ситуацию в обществе. В основе «Программы воспитания школьников» лежат следующие теоретические положения:

определение содержания воспитательного процесса как системы отношений к ценностям«достойной жизни достойного человека», а знаний и умений – как средства проживаемых ценностных отношений человека к миру и с миром;

представление о воспитании как приобщении и приучении к самостоятельному выборужизненного пути и образа жизни иответственностиза свой свободный выбор;

представление о слагаемых воспитательного процесса как освоении, усвоении и присвоении мира ребенком. О-своить – сделать мир для ребенка своим, понятным; у-своить – уметь пользоваться «освоенным миром» на уровне умений; при-своить – включить «освоенное» в структуру своей жизнедеятельности. Свободное общение с миром возможно лишь в знакомом, освоенном мире;

представление о ребенке как субъектесобственной жизнедеятельности.

Общая модель программы воспитания включает в себя шесть разделов:

формирование ценностного отношения к Природе как общему дому человечества;

формирование ценностных отношений к нормам культурной жизни;

формирование представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности на земле;

формирование ценностного отношения к социальному устройству человеческой жизни;

формирование образа жизни, достойной человека;

формирование жизненной позиции. Развитие способности к индивидуальному выбору жизненного пути.

В программе отражены особенности поведения детей, их интересы, мировоззренческие установки, особенности коллективного воспитания, проблемы жизни и вопросы текущей жизни по следующим возрастным группам: «Первоклассник», «Младшеклассник», «Младший подросток», «Старший подросток», «Старшеклассник» и «Выпускник».

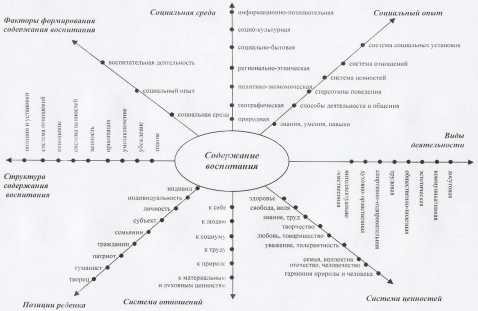

Рис. 10. Содержание воспитания.

Разнообразные формы воспитательной работы, которыми можно наполнить жизнь детей в соответствии с их возрастными особенностями, представлены в Пакете пестрых дел, Пакете новых форм групповой работы с детьми и других методических разработках Н.Е. Щурковой.

«Концентрат» лекционной информации отражен в координатной схеме (рис. 10).

studfiles.net

Содержание воспитания, Понятие о содержании воспитания

1. Понятие о содержании воспитания

2 Особенности содержания воспитания в современной школе

3 Базовая культура личности: содержание и пути формирования

31 Воспитание гражданской культуры

32. Воспитание умственной культуры

33 Философско-мировоззренческая подготовка

34. Воспитание основ нравственной культуры

35. Воспитание экологической культуры

3 б Трудовое воспитание и профориентация

37. Воспитание эстетической культуры

38. Воспитание физической культуры

1 Понятие о содержании воспитания

. Содержание воспитания — это то, что следует из богатства общественно-исторического опыта, ценностей культуры и используется для нужд воспитательного процесса, то есть это система ценностей мировой и национальной культуры, которую уч ские должны усвоить, сохранить и развить соответствии с поставленной цели и задач воспитания.

Содержание работы педагога состоит в поиске совместно с воспитанниками лучших образцов культуры, организации различных видов совместной деятельности (познавательной, общественно полезной, трудовой, художественной, декоративно-п прикладной, правовой, экологической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и др.), которая привлекает каждого ученика к активному взаимодействию с современной культурологиию.

В процессе совместной деятельности и общения стоимости культуры познаются, осваиваются, усваиваются и присваиваются личностью. Так, учась, ученик познает, открывает, изучает истину; работая, он сохр. Рига, совершенствует, создает материальные ценности; рисуя, — приобретает умение рисовать; проявляя милосердие, — становится милосердным, занимаясь физической культурой, — укрепляет и совершенствует свое тело, перебор юючы трудности, становится мужественным и т.д.. Деятельность позволяет глубоко познать процесс, явление, образ, оценить их значение с позиций человеческой жизни, наполнить свою жизнь достижениями культуры. Интеллектуальный, тру довые, нравственный, эстетический, физическое развитие всегда является новообразованием в личностной структуре, которое появляется в процессе активной деятельности личности, направленная на конкретный объект: книгу учебно-опытный участок, школьное поле, рисунок, здоровье, национальное богатство и попод.

В процессе взаимодействия с действительностью у ребенка появляется возможность осознавать себя в окружающей реальности. Но эта возможность является потенциальной. Для того, чтобы она стала актуальной, необходима помощь выхо ователя в осмыслении и среды и деятельности, и себя как»я», обладающего внутренним автономным миомним світом.

Главным объектом осмысления является социальные отношения выработанные человечеством на протяжении истории развития. Отношение имеет место во взаимодействии педагога и ученика в любом виде деятельности (познании, труда, художественном творчестве и других). Так, работая на школьной диля янци с учителем, дети постигают отношение к природе, земле, труду, человека, знаний, науки; находясь на экскурсии в музеи, проявляют отношение к прошлому, прогресса, цивилизации, человечества; изучая на уроке литературное произведение, переживают гуманное отношение к человеку, жизни, общества и поод.

Среди бесконечного числа отношений человека к окружающей действительности выделяется только и совокупность отношений, которая включает наиболее значимые для человеческой жизни отношения. Таковы отношение к люд жидкости, жизни, обществу, труду, познанию, к самой себе.

Для того, чтобы воспитанник умел прожить отношения, педагог должен помочь ему почувствовать, осмыслить связь его собственного»Я»и объекта действительности, а для того, чтобы он умел

установить отношение — помочь ему оценить эту связь, понять его смысл собственной жизни

Отношение — это интегральная позиция личности

Выработать у воспитанника важны для человеческой жизни отношения, собственную позицию, ценностные ориентации — значит научить его жить

Поэтому содержание воспитание — это одновременно и субъективный опыт личности с ее отношениями, ценностями и смыслами, умениями, социальными навыками, способами поведения, способностями

uchebnikirus.com

|

vaniorolap.narod.ru

1. Раскройте сущность понятия «содержание воспитания»

Содержание воспитания составляют научные факты, понятия, теории о природе, обществе, человеке: знания, на которых базируется общественный опыт, ценности, нормы, идеалы, способности, навыки, умения, привычки поведения. Предметом формирования являются чувства, сознание, отношения, оценки, поведение школьника. В настоящее время смена концепции воспитания вызывает изменения в содержании воспитания. Согласно новому подходу к воспитанию в России, целью воспитания должно быть формирование базовой культуры личности как основы для дальнейшего развития. Напомним, что базовая культура включает в себя культуру жизненного самоопределения, семейных отношений, экономическую и культуру труда, политическую и правовую, интеллектуальную, нравственную, культуру общения, экологическую, художественную, физическую культуру. Под культурой жизненного самоопределения понимается осознание человеком себя как субъекта собственной жизни, умение принимать решения и нести ответственность за действия, умения по самовоспитанию.

2. Охарактеризуйте современные подходы к воспитанию (не забудьте указать авторов) и рассмотрите, каким образом они отражаются в содержании воспитания

Личностный — понимается как опора на личностные качества. Последние выражают очень важные для воспитания характеристики — направленность личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы, сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельности и поведения. Ни возраст, взятый в отдельности, ни индивидуальные особенности личности (характер, темперамент, воля и др.), рассматриваемые изолированно от названных ведущих качеств, не обеспечивают достаточных оснований для высококачественного личностно ориентированного воспитания. Ценностные ориентации, жизненные планы, направленность личности, безусловно, связаны с возрастом и индивидуальными особенностями. Но только приоритет главных личностных характеристик выводит на правильный учет данных качеств.

Гуманистический — в центре внимания — уникальная целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Именно достижение личностью такого качества провозглашается гуманистической педагогикой главной целью воспитания в отличие от формализованной передачи воспитаннику знаний и социальных норм в традиционной педагогике.

Ценностный — предложенный известным исследователем и знаменитым директором школы №825 г. Москвы Владимиром Абрамовичем Караковским. Суть данного подхода состоит в том, что формирование внутренних структур (социально ценных свойств и качеств личности) происходит благодаря усвоению внешних структур — социокультурных общечеловеческих ценностей, а воспитание есть процесс и результат интериоризации культурных общечеловеческих ценностей.

Культурологический — в современной отечественной теории педагогики при определении цели воспитания вводится понятие “культура”. В переводе с латинского cultura — возделывание. Культурологический подход к определению содержания воспитания представлен в работах Н.Е. Щурковой. Воспитание, по ее мнению, есть введение ребенка в контекст современной культуры посредством последовательного овладения всеми основными достижениями мировой культуры: материальные средства, среда обитания, способности человека, взаимоотношения, отношение к самому себе.

Деятельностный — воспитание есть организация деятельности ребенка как способа его жизни в социальном структурированном пространстве в контексте современной культуры. Отношение к миру принимает материализованные формы и реализуется детьми в их повседневных действиях и поступках. Разнообразие видов деятельности способствует развитию личности, формированию новообразований культурного плана. Содержание деятельности определяется ее центральным объектом, который призван выявить и раскрыть для детей одну из наивысших ценностей жизни. Деятельность становится активной формой выражения отношения, если: субъект осознает личностную значимость того, что он “здесь и сейчас” производит; педагогически организованная деятельность имеет созидательный характер.

Комплексный — В.А. Сластенин считает, что одной из ведущих задач воспитания базовой культуры личности является формирование мировоззрения школьников. Мировоззрение представляет собой целостную систему научных, философских, социально-политических, нравственных, эстетических взглядов на мир. Соединяя в себе сложную совокупность ценностных отношений человека к окружающей действительности, научное мировоззрение интегрирует все свойства и качества личности, объединяет их в единое целое, определяет социальную ориентацию, личностную позицию, тип гражданского поведения и деятельности. комплексный подход, определяя содержание воспитания, предполагает органичное взаимодействие всех видов деятельности, их влияние на развитие и формирование личности в целостном педагогическом процессе.

Таким образом, в основе осуществления воспитания интегрируются следующие подходы: личностный, гуманистический, ценностный, культурологический, деятельностный, комплексный. Причем очень важно понять, что рассмотренные подходы вовсе не противоречат друг другу, а находятся в гармоничном сопряжении. При их взаимном дополнении внимание педагога фокусируется на различных аспектах содержания воспитания. Так, соотнесение ценностного подхода с традиционным описанием содержания воспитания по направлениям (нравственное, эстетическое, физическое и т. д.) позволяет не только осознать культурные ценности, но и формировать личностные качества ребенка в процессе разнообразных видов деятельности.

studfiles.net

Воспитание, возможно, наиболее традиционная и наиболее спорная область педагогики. Причем, острота дискуссий здесь не ослабевает при переходе от теории к практике и наоборот. Один из наиболее спорных вопросов — содержание воспитания. Причем, разночтения начинаются уже с самого понимания категории «содержание», применительно к сфере воспитания. Если содержание образования — это ответ на вопрос «чему учить?» и, соответственно, оно представляется в большинстве случаев как «элементы социального опыта, накопленного человечеством», то с переходом к воспитанию теряет ясность даже сама постановка вопроса. Авторы многих учебников педагогики, никак не определяя предмет обсуждения, они сразу же переходят к перечислению функций содержания воспитания и далее сводят его к направлениям коммунистического воспитания. Там же, где о нем говорится, содержание воспитания определяется как «система знаний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами» (И.П. Подласый, 1999, с. 27) или вообще как «часть общественного опыта поколений, которая отбирается в соответствии с поставленными целями развития человека и в виде информации передается ему» (В.С. Безрукова, 1996, с. 52.). Совершенно очевидно, что такое понимание содержания воспитания сводит его к образованию (обучению), да и то — лишь частично покрывает его, поскольку, согласно классическим представлениям дидактики (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, В. В. Краевский) в содержании образования выделяются четыре вида опыта: когнитивный (знания), деятельности (умения и навыки), креативный (опыт творческой деятельности) и эмоционально-ценностный (опыт эмоционально-ценностных отношений). Таким образом, воспитание не просто сводится к обучению, но становится лишь его частью. На практике же оказывается, что часть эта — совершенно лишняя. Действительно, зачем заниматься тем, что и без того уже содержится в обучении. А между тем, воспитание имеет свой предмет, следовательно — он реализуется в соответствующем содержании, которое не может быть сведено к содержанию образования. Содержание как философская категория означает определяющую сторону целого, совокупность его частей. Содержание рассматривается в сопоставлении с формой как способом существования и выражения содержания. Содержание воспитания всегда определяется толкованием его сущности, его целью. Если цель воспитания — «всестороннее и гармоническое развитие личности», то и содержанием становятся некие «стороны», обозначенные как «нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание». Подобное толкование содержания воспитательного процесса традиционно для отечественной социально ориентированной педагогики, вполне корректно для гносеологического подхода к теории воспитания. Начертим формальную схему видов воспитания:

Умственное воспитание (как приобщение к интеллектуальной культуре человечества) — это систематическое и целенаправленное педагогическое воздействие на ребенка и взаимодействие с ним с целью развития его ума и формирование мировоззрения. Оно протекает как процесс овладения общеисторическим опытом, накопленным человечеством и представленным в знаниях, умениях, навыков. Под умом человека мы понимаем такую функцию мозга, которая заключается в адекватном отражении закономерностей и явлений окружающей жизни. Ум — этo совокупность познавательных процессов, включающих в себя ощущения, восприятие, память, воображение, мышление. Ум проявляется в объеме, характере и содержании знаний, в динамичности умственной деятельности (быстро — медленно), в критичности (способность оценить результат), способности к обобщениям (широте ума), в творческом познании и стремлении к нему, в способностях, в памяти, в характере основной деятельности, ее успешном осуществлении. Средство умственного воспитания — обучение. Задачи умственного воспитания:

Физическое воспитание — это целенаправленный педагогический процесс, ориентированный на приобщение к физической культуре, содержание которой составляют: личная гигиена — навыки опрятности, чистоты и аккуратности, в том числе, в одежде и в быту, привычки к режиму, рациональному распорядку в питании, деятельности и отдыхе; закаливание, регулярные физические упражнения, здоровый образ жизни. Отсюда определяем задачи физического воспитания:

Трудовое воспитание — целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения готовности трудиться, направленный на успешное освоение трудового опыта человечества, нравственное отношение к труду, развитие личности. Задачи трудового воспитания — это осознание целей и задач, воспитание мотивов, овладение трудовыми навыками, самореализация в труде. Ведь труд в процессе воспитания выступает как ведущий фактор развития личности и как способ творческого освоения мира. Нравственное воспитание — целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения ценностных отношений, высокого сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципами гуманистической морали. Задачи:

Эстетическое воспитание — целенаправленное педагогическое воздействие на личность с целью ее эстетического развития. Эстетическое воспитание формирование творчески активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, жизни, социуме, а также испытывать потребность в эстетической деятельности. Задачи:

Литература:

|

vaniorolap.narod.ru

Цель и содержание воспитания

Проблема цели и содержания воспитания в современных условиях

Воспитание – это специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности, нужной и полезной обществу.

Под содержанием воспитания понимают систему знаний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. Умственное, физическое, трудовое и политехническое, нравственное, эстетическое воспитание, слитые в целостном педагогическом процессе, и дают возможность достичь главную цель воспитания – формирование всесторонне и гармонически развитой личности.

В последние годы взгляды на содержание воспитательного процесса быстро и радикально менялись. Нет единства и сегодня: наше общество, а вместе с ним и школа переживают трудный период постижения объективной истины. Взят курс на гуманизацию и демократизацию школы, который должен привести к новому качеству в-я. В основе современной идеологии воспитания лежат следующие идеи:

1 . Реализм целей. Средство достижения этой цели – освоение человеком базовых основ культур (базовая культура личности – это культура жизненного самоопределения: экономическая культура и культура труда; политическая, демократическая и правовая; нравственная и экологическая, художественная и физическая; культура семейных отношений.)

2. Совместная деятельность детей и взрослых. Поиск совместно с детьми нравственных , лучших образцов духовной культуры, культуры деятельности, выработка на этой основе собственных ценностей, норм и законов жизни составляют содержание работы воспитателя, обеспечивая активную личную позицию школьника в воспитательном процессе.

3. Самоопределение. Развивающее воспитание предполагает формирование целостной личности – человека с твердыми убеждениями, демократическими взглядами и жизненной позицией. Именно в гармонии человека с самим собой должно идти гражданское, профессиональное и нравственное самоопределение.

4 . Личностная направленность. В центре всей воспитательной работы школы должны стоять не программы, а сам ребенок, подросток, юноша. Надо развивать их индивидуальные склонности и интересы, своеобразие характеров, чувство собственного достоинства.

5. Добровольность. Без собственной воли воспитанников не могут быть воплощены сущностные идеи в-я: ни идея развития, ни идея сотрудничества. Свободная воля воспитанника проявляется, если воспитатели опираются на интерес, чувство товарищеского и гражданского долга, стремление к самодеятельности и творчеству.

6. Коллективная направленность. В содержании воспитательной работы предстоит преодолеть отношение к коллективу как к сугубо дисциплинарному средству, способному лишь подавлять личность, а не возвышать ее духовные, нравственные силы.

Как практически должно быть организовано содержание в-я для осуществления этих идей? Сегодн6я мало сообщить воспитаннику: человек должен получить умственное, нравственное, эстетическое и т.д. в-е. У него неизбежно возникают практические вопросы – для чего это нужно, что это дает? В зарубежных воспитательных системах именно эта практическая сторона выходит на первый план и служит мощным стимулом выработки положительного отношения к содержанию воспитания.

Хорошо организованное воспитание должно подготовить человека к 3 главным ролям в жизни – гражданина, работника, семьянина.

Цель воспитания – это то, к чему стремится воспитание, будущее, на достижение которого направляются его усилия. Целям подчиняется все: содержание, организация, формы и методы в-я. Поэтому проблема целей в-я относится к числу наиболее важных в педагогике.

Цели выражают общую целеустремленность в-я. При практическом осуществлении она выступает как система конкретных задач. Т.е. (другое определение цели) цель в-я – это система решаемых в-м задач. Задач, определяемых целью в-я , обычно много – общих и конкретных. Но цель в-я в пределах отдельно взятой воспитательной системы всегда одна.

В формировании целей в-я находят отражение многие объективные причины. Закономерности физиологического созревания организма, психическое развитие людей, достижения философской и пед. Мысли, уровень общественной культуры задают общую направленность целей. Но определяющим фактором всегда является идеология, политика государства. Таким образом, цель воспитания определяется потребностями развития общества и зависит от способа производства, темпов социального и научно-технического прогресса, учебных заведений, учителей и учеников.

Сегодня главная цель средней общеобразовательной школы – способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию личности, всемерно раскрывать ее творческие возможности, формировать гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные условия для расцвета индивидуальности ребенка с учетом его возрастных особенностей. При разумном подходе должна сохраняться преемственность целей. Россия имеет свою, исторически сложившуюся, национальную систему в-я. Менять ее на какую-то другую бессмысленно. Сделать правильный вывод можно, только развив систему в соответствии с теми новыми целями и ценностями, которые стоят перед личностью и обществом

Диагностика воспитательной деятельности

Система деятельности по диагностике и целенаправленному повышению психологической культуры учащихся – относительно недавно возникшее направление психолого-педагогической деятельности.

Развитие психологической культуры личности – это приобретение ребятами таких знаний, умений, которые помогали бы им познавать свой внутренний мир, строить свою жизнь, выбирать жизненный путь. Большое значение при этом оказывает то, какие воспитательные методы и приемы применяет педагог в работе с ребенком.

Воспитание нравственности, целеустремленности, культуры общения, ценностных ориентаций личности – таким задачам, как правило, отдают приоритет педагоги на сегодняшний день. Ведь ценностные ориентации, в отличие от норматива, предполагают выбор личности (от отдельного поступка до жизненного пути), и поэтому именно в ситуациях выбора наиболее ярко проявляются смыслообразующие мотивы. При этом ценность может выполнять функцию мотива, т.е. побуждать и направлять реальное поведение человека. Между ценностью и нормой может возникнуть внутренний конфликт, определяемый как расхождение между долгом и желанием, понимаемым и реально действующим, желаемым и доступным. Способность к выбору, сложившемуся на основе сложившихся ценностей – одна из сущностных характеристик человека. Ценностно-смысловой компонент составляет «ядро» структуры личности и характеризует её направленность.

Нацеленность современного образования на становление базиса личностной культуры учащихся, частью которой является психологическая культура, приводит к необходимости разработки её диагностики.

педагогам предложены и используются ряд методик (основная и вспомогательные), выявляющих уровень воспитанности обучающихся, представление детей о чертах характера, личное отношение к ним, самооценку нравственно-волевых качеств и т.д. Диагностическая работа осуществляется педагогами творческих объединений под руководством педагога-психолога. Перед проведением диагностики педагог-психолог проводит обучающие семинары с целью ознакомления педагогов с целями и задачами диагностических исследований воспитанности обучающихся, собеседования с педагогами и руководителями структурных подразделений. По результатам диагностических исследований педагог-психолог разрабатывает рекомендации педагогам, проводит собеседования с ними и родителями обучающихся, доводит до заместителя по воспитательной работе, директора оу данные анализа оу в целом и в частности по творческим объединениям.

biofile.ru

Подходы к определению содержания воспитания

Спор о цели воспитания продолжается с древних времен. К.Д.Ушинский писал: «Если вам говорят, что целью воспитания будет сделать человека счастливым, то вы вправе спросить, что такое разумеет воспитатель под именем счастья; потому что, как известно, нет предмета в мире, на который люди смотрели бы так различно, как на счастье: что одному кажется счастьем, то другому может казаться не только безразличным обстоятельством, но даже просто несчастьем»1. При этом чаще всего возникает вопрос, всегда ли полезно ребенку быть постоянно счастливым, не приведет ли это к горькому разочарованию, беспомощности, когда молодой человек столкнется с несправедливостью, трагедиями, необходимостью выбора способа решения возникающих социальных проблем. Речь идет не только об его актуальных интересах: педагоги должны заботиться как о настоящем, так и о будущем молодого человека, подготавливая его к сложным перипетиям жизненного пути.

Долгое время цели рассматривались с позиции идеала человека, гармонично развитого, сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Несомненно, эту позицию надо рассматривать в качестве идеальной цели воспитания. Однако выделение такой цели в качестве единственной приводит к тому, что практический результат воспитательной работы существенно отличается от поставленных целей. Стремление к идеальной цели не исключает и даже предполагает постановку, определение вполне понятных педагогу целей, достижение которых можно увидеть в результате его деятельности, каковым является изменение в воспитанности учащихся.

Говоря о конкретных целях, необходимо выделить основания для их определения.

Первое основание связано с развитием каждого индивида, раскрытием того потенциала, которым одарила человека природа, — формирование его индивидуальности. Как считал Э. Фромм, при развитии индивидуальности активность и энергия развивается в каждой из сущностных сфер человека. В то же время эти сферы все больше интегрируются; развивается определенная структура, руководимая волей и разумом индивида. Развитие личности в какой-то мере определяется и индивидуальными условиями, но в основном социальными2.

Второе основание связано с отношениями человека и общества. Долгое время разработка и обоснование педагогических целей производились по ценностному, телеологическому признаку: высшей считалась цель, более всего соответствующая потребностям общества и государства. При этом подходе интересы ребенка как бы уходили на второй план, однако гуманистическая педагогика считает их основными. Нам сегодня ближе определение, данное в учебнике К.Смирнова (1913 г.): «Воспитать питомца — значит помочь ему достичь собственными силами возможного для него совершенства, т.е. стать нравственно развитой и практически деятельной личностью»3.

Таким образом, все педагогические цели можно условно разбить на две взаимообусловленные группы: идеальные и актуальные, последние конкретизируются в задачах формирования индивидуальности и развития личности.

Опираясь на реальные цели воспитания, можно определить актуальные задачи воспитания учащихся.

Исходя из того, что результатом воспитания является социальное развитие человека, предполагающее позитивные изменения в его взглядах, мотивах и реальных действиях, можно выделить три группы воспитательных задач, которые ориентированы на результат воспитания ребенка.

Первая группа задач связана с формированием гуманистического мировоззрения. В процессе решения этих задач происходит процесс интериоризации общечеловеческих ценностей, формирование у человека гуманистических взглядов и убеждений.

Вторая группа задач неразрывно связана с первой и направлена на формирование потребностей и мотивов нравственного поведения.

Третья группа предполагает создание условий для реализации мотивов и стимулирования нравственного поведения детей.

В соответствии с вышеназванными задачами можно определить содержание воспитания школьников.

Другим подходом к определению содержания воспитания может быть классификация задач по видам деятельности учащихся. В данном случае мы говорим о выделении воспитательных задач, связанных с организацией познавательной, трудовой и досуговой деятельности детей. Задачи ориентированы на максимальное использование возможностей этих видов деятельности.

Третий подход, как и в первом случае, ориентирован на результат воспитания, способствующий формированию социальности человека, т.е. готовности к участию в сложной системе социальных отношений, в экономической, политической и духовной сферах.

infopedia.su