Какая основная задача социальной экологии – Предмет и задачи социальной экологии, структура социально-экологического знания и его соотношение с другими науками.

Социальная экология — законы, задачи и цели социальной экологии кратко

Социальная экология – это раздел науки, который изучает взаимодействие человеческого сообщества и природы. В данный момент эта наука формируется в самостоятельную дисциплину, имеет свое поле исследований, предмет и объект изучения. Следует сказать, что социальная экология исследует разнообразные группы населения, которые занимаются деятельностью, непосредственно влияющей на состояние природы, использующие ресурсы планеты. Кроме того, изучаются различные меры по решению экопроблем. Значительное место занимают природоохранные методы, которые применяют разные слои населения.

В свою очередь социальная экология имеет следующие подвиды и разделы:

- — экономическая;

- — правовая;

- — урбанистическая;

- — демографическая экология.

Основные проблемы социальной экологии

Данная дисциплина в первую очередь рассматривает то, какие механизмы используют люди для влияния на экологию и окружающий мир. Среди основных проблем следует перечислить следующие:

- — глобальное прогнозирование использования природных ресурсов людьми;

- — изучение определенных экосистем на уровне небольших локаций;

- — исследование городской экологии и жизни людей в различных населенных пунктах;

- — пути развития человеческой цивилизации.

Предмет социальной экологии

Сегодня социальная экология только приобретает обороты популярности. Значительное влияние на развитие и становление данной научной области имеет труд Вернадского «Биосфера», который мир увидел в 1928 году. В этой монографии излагается проблематика социальной экологии. Дальнейшие исследования ученых рассматривают такие проблемы, как глобальное потепление и загрязнение биосферы, круговорот химических элементов и использование человеком природных ресурсов планеты.

Особое место в данной научной специализации занимает экология человека. В этом контексте изучается непосредственная взаимосвязь людей и окружающей среды. Это научное направление рассматривает человека как биологический вид.

Развитие социальной экологии

Таким образом, соц. экология развивается, становится важнейшей областью знаний, которая изучает человека на фоне окружающей среды. Это помогает понять не только развитие природы, но и человека в общем. Донеся ценности данной дисциплины широкой общественности, люди смогут понять, какое место на земле они занимают, какой вред наносят природе и что необходимо делать для ее сохранения.

ecoportal.info

1.Содержание и основные положения социальной экологии.

Социальная экология — научная дисциплина, рассматривающая соотношение общества с географической, социальной и культурной средами, т.е. со средой, окружающей человека.

Одним из способов формулирования социально-экологических закономерностей является перенесение их из социологии и экологии. Например, в качестве основного закона социальной экологии предлагается закон соответствия производительных сил и производственных отношений состоянию природной среды, который является модификацией одного из законов политэкономии.

Выполнению задач социальной экологии подчинены два направления: теоретическое (фундаментальное) и прикладное. Теоретическая социальная экология нацелена на исследование закономерностей взаимодействия человеческого общества с окружающей средой на разработку общей теории их сбалансированного взаимодействия. На первый план в данном контексте выходит проблема выявления коэволюционных закономерностей современного индустриального общества и изменяемой им природы.

2.Предмет и задачи социальной экологии.

Предмет социальной экологии: адаптация субъектов к процессам в естественных и искусственных средах.

Цель и задачи социальной экологии

Целью социальной экологии является создание теории эволюции взаимоотношений человека и природы, логики и методологии преобразования природной среды.

Социальная экология выявляет закономерности взаимоотношений природы и общества, она призвана уяснить и помочь преодолеть разрыв между гуманитарным и естественнонаучным знанием.

Законы социальной экологии такие же фундаментальные, как и законы физики. Однако предмет социальной экологии очень сложный: три качественно различные подсистемы – неживая природа, живая природа, человеческое общество. В настоящее время социальная экология – преимущественно эмпирическая наука, и законы ее нередко выглядят как предельно общие афористические утверждения («законы» Коммонера).

Понятие закона трактуется большинством методологов в смысле однозначной причинно-следственной связи. В кибернетике принята более широкая трактовка: закон – это ограничение разнообразия. Именно такая трактовка больше подходит к социальной экологии.

Социальная экология выявляет фундаментальные ограничения человеческой деятельности. Адаптационные возможности биосферы не безграничны. Отсюда и «экологический императив»: человеческая деятельность ни в коем случае не должна превышать адаптационные возможности биосферы.

В качестве основного закона социальной экологии признан закон соответствия производительных сил и производственных отношений состоянию природной среды.

3. Связь социальной экологии с другими науками.

Социальная экология тесно связана с отраслевыми социологиями. Такими отраслевыми социологиями являются:

социология охраны труда, социология села, социология города и социальная патология.

Следует отметить, что отраслевые социологии изучают отдельные элементы окружающей среды, виды поселений, а также проблемы, связанные с угрозой целостности личности человека в трудовой сфере, что является в известной степени и предметом исследования социальной экологии.

studfiles.net

Анатолий Алексеевич Горелов. Социальная экология

После проведения в 1992 г. Международной конференции по проблемам планеты Земля в Рио-де-Жанейро, в которой приняли участие главы 179 государств и на которой впервые мировое сообщество выработало согласованную стратегию развития, можно говорить о начале третьего глобально-политического этапа социальной экологии.О концепции устойчивого развития, положенной в основу принятых на данной конференции решений, мы будем подробно говорить в дальнейшем.

3

Место социальной экологии в системе культуры

Социальная экология является новым научным направлением на стыке социологии, экологии, философии, науки, техники и других отраслей культуры, с каждой из которых она соприкасается очень тесно. Схематически это можно выразить следующим образом:

1. Экономика природопользования. 2. Экология человека. 3. Экологическое право. 4. Экологическая политика. 5. Экологическая идеология. 6. «Глубинная» экология. 7. Экологическая этика. 8. Экология. 9. Геологическая экология. 10. Антропогеография.

Было предложено много новых названий наук, предметом которых является изучение взаимоотношений человека с природной средой в их целостности: натурсоциология, ноология, ноогеника, глобальная экология, социальная экология, экология человека, социально-экономическая экология, современная экология, большая экология и т. д. В настоящее время более или менее уверенно можно говорить о трех направлениях.

«В экологию человека входят генетико-анатомо-физиологический и медико-биологический блоки, отсутствующие в социальной экологии. В последнюю, согласно историческим традициям, необходимо включать значительные разделы социологии и социальной психологии, не входящие в узкое понимание экологии человека» (Там же. С. 195).

Конечно, трех отмеченных научных направлении далеко не достаточно. Подход к природной среде как целому, необходимый для успешного решения экологической проблемы, предполагает синтез знаний, который видится в формировании в различных существующих науках направлений, переходных от них к экологии.

Экологическая проблематика все больше входит в социальные науки. Развитие социальной экологии тесно связано с тенденциями социологизации и гуманизации науки (естествознания, в первую очередь), так же как интеграция быстро дифференцирующихся дисциплин экологического цикла друг с другом и с другими науками совершается в русле общих тенденций к синтезу в развитии современной науки.

Практика оказывает двоякое влияние на научное осмысление экологических проблем. Дело здесь, с одной стороны, в том, что преобразовательная деятельность требует повышения теоретического уровня исследований системы «человек – природная среда» и усиления прогностической мощи этих исследований. С другой стороны, именно практическая деятельность человека оказывает непосредственную помощь научным изысканиям. Познание причинно-следственных отношений в природе может продвигаться по мере ее преобразования. Чем более крупные проекты реконструкции природной среды осуществляются, тем больше данных проникает в науки о природной среде, тем глубже могут быть выявлены причинно-следственные связи в природной среде, и тем в конечном счете выше становится теоретический уровень исследований взаимоотношений общества с природной средой.

Теоретический потенциал наук, изучающих природную среду, в последние годы заметно вырос, что приводит к тому, что «сейчас все науки о Земле так или иначе переходят от описаний и простейшего качественного анализа материалов наблюдений к разработке количественных теорий, построенных на физико-математической базе» (Е.К. Федоров. Взаимодействие общества и природы. Л., 1972. С. 63).

Прежде описательная наука – география – на основе установления более тесного контакта между отдельными ее отраслями (климатология, геоморфология, почвоведение и др.) и совершенствования ее методологического арсенала (математизация, использование методологии физико-химических наук и т. д.) становится конструктивной географией, ориентирующейся не только и не столько на исследование функционирования географической среды независимо от человека, сколько на теоретическое осмысление перспектив преобразования нашей планеты. Аналогичные изменения происходят и в других науках, изучающих те или иные моменты, аспекты и т. д. взаимоотношений человека и природной среды.

Поскольку социальная экология – новая становящаяся дисциплина, находящаяся в процессе бурного развития, ее предмет можно только наметить, но не четко обозначить. Это характерно для каждой становящейся области знания, социальная экология не составляет исключения. Мы будем понимать под социальной экологией научное направление, объединяющее то, что входит в социальную экологию в узком смысле, в глобальную экологию и в экологию человека. Иными словами, мы будем понимать под социальной экологией научную дисциплину, которая изучает взаимоотношения человека и природы в их комплексе. Это будет предметом социальной экологии, хотя, может быть, и не окончательно установленным.

4

Методы социальной экологии

Более сложная ситуация имеет место с определением метода социальной экологии. Поскольку социальная экология является переходной наукой между естественными и гуманитарными, постольку в своей методологии она должна использовать методы и естественных, и гуманитарных наук, а также те методологии, которые представляют собой единство естественно-научного и гуманитарного подходов (первый называется номологическим, второй – идеографическим).

Что же касается общенаучных методов, то ознакомление с историей социальной экологии показывает, что на первом этапе использовался преимущественно метод наблюдения (мониторинг), на втором на первый план вышел метод моделирования. Моделирование есть способ долгосрочного и комплексного видения мира. В современном его понимании это универсальная процедура постижения и преобразования мира. Вообще говоря, каждый человек на основании своего жизненного опыта и знаний строит определенные модели действительности. Последующий опыт и знания подтверждают данную модель или способствуют ее изменению и уточнению. Модель попросту представляет собой упорядоченный набор предположений относительно сложной системы. Это попытка понять некоторый сложный аспект бесконечно разнообразного мира путем выбора из накопленных представлений и опыта набора наблюдений, применимых к рассматриваемой проблеме.

Авторы «Пределов роста» описывают методологию глобального моделирования следующим образом. Сначала мы составили перечень важных причинных связей между переменными и наметили структуру обратных связей. Затем мы познакомились с литературой и проконсультировались со специалистами во многих областях, связанных с данными исследованиями, – демографами, экономистами, агрономами, специалистами по питанию, геологами, экологами и т. д. Наша цель на этой стадии состояла в том, чтобы найти наиболее общую структуру, которая отражала бы основные взаимосвязи между пятью уровнями.

Дальнейшую разработку этой основной структуры на основе других более детальных данных можно осуществить уже после того, как будет понята сама система в ее элементарном виде. Затем мы количественно оценили каждую связь настолько точно, насколько это возможно, используя глобальные данные, если они были, и характерные локальные данные, если глобальных измерений не производилось. С помощью ЭВМ мы определили зависимость одновременного действия всех этих связей во времени. Затем мы проверили влияние количественных изменений в наших основных допущениях, чтобы найти наиболее критические детерминанты поведения системы. Нет одной «жесткой» мировой модели. Модель, как только она возникает, постоянно критикуется и пополняется данными по мере того как мы начинаем лучше ее понимать. Данная модель использует наиболее важные зависимости между народонаселением, продовольствием, капиталовложениями, амортизацией, ресурсами и выпуском продукции. Эти зависимости одни и те же во всем мире. Наша методика состоит в том, чтобы сделать несколько предположений о связях между параметрами, а затем проверить их на ЭВМ. Модель содержит динамические утверждения только о физических аспектах человеческой деятельности. Она исходит из допущения, что характер социальных переменных – распределение дохода, регулирование размера семьи, выбора между промышленными товарами, услугами и пищей – в будущем сохранится таким же, каким он был на протяжении современной истории мирового развития. Поскольку трудно предположить, каких новых форм поведения человека следует ожидать, мы не пытались учитывать эти изменения на модели. Ценность нашей модели определяется лишь той точкой на каждом из графиков, которая соответствует прекращению роста и началу катастрофы.

В рамках общего метода глобального моделирования использовались различные частные методики. Так, группа Медоуза применила принципы системной динамики, предполагающие, что состояние систем полностью описывается небольшим набором величин, характеризующих различные уровни рассмотрения, а ее эволюция во времени – дифференциальными уравнениями 1-го порядка, содержащими скорости изменения этих величин, называемых потоками, которые зависят только от времени и самих уровневых величин, но не от скорости их изменений. Системная динамика имеет дело только с экспоненциальным ростом и состоянием равновесия.

Методологический потенциал теории иерархических систем, примененной Месаровичем и Пестелем, гораздо шире, он позволяет создавать многоуровневые модели. Метод «затраты – выпуск», разработанный и использованный в глобальном моделировании В. Леонтьевым, предполагает исследование структурных взаимосвязей в экономике в условиях, когда «множество на вид не связанных, в действительности взаимозависимых потоков производства, распределения, потребления и капиталовложений постоянно влияют друг на друга, и в конечном счете определяются целым рядом основных характеристик системы» (В. Леонтьев. Исследования структуры американской экономики. М., 1958. С. 80). Метод «затраты – выпуск» представляет действительность в виде шахматной доски (матрицы), отражающей структуру межотраслевых потоков, поле производства, обмена и потребления. Сам метод есть уже некое представление о действительности, и, таким образом, выбранная методология оказывается существеннейшим образом связанной с содержательным аспектом.

В качестве модели можно использовать и реальную систему. Так, агроценозы могут рассматриваться как экспериментальная модель биоценоза. В более общем плане вся природопреобразовательная деятельность человека – моделирование, которое ускоряет становление теории, но к ней и следует относиться, как к модели, учитывая риск, который эта деятельность влечет за собой. В преобразовательном аспекте моделирование способствует оптимизации, т. е. выбору наилучших путей преобразования природной среды.

5

Задачи социальной экологии

Целью социальной экологии является создание теории эволюции взаимоотношений человека и природы, логики и методологии преобразования природной среды. Социальная экология призвана уяснить и помочь преодолеть разрыв между человеком и природой, между гуманитарным и естественно-научным знанием.

Социальная экология выявляет закономерности взаимоотношений природы и общества, которые столь же фундаментальны, сколь и закономерности физические. Но сложность самого предмета исследований, в который входят три качественно различные подсистемы – неживая и живая природа и человеческое общество, и непродолжительное время существования данной дисциплины приводят к тому, что социальная экология, по крайней мере в настоящее время, преимущественно эмпирическая наука, а формулируемые ею закономерности представляют собой предельно общие афористичные утверждения (как, например, «законы» Коммонера).

Понятие закона трактуется большинством методологов в смысле однозначной причинно-следственной связи. Более широкую трактовку понятия закона как ограничения разнообразия дает кибернетика, и она больше подходит к социальной экологии, выявляющей фундаментальные ограничения человеческой деятельности. Было бы нелепо выдвигать в качестве гравитационного императива, что человек не должен прыгать с большой высоты, поскольку гибель в этом случае ждет неминуемо. Но адаптационные возможности биосферы, позволяющие компенсировать нарушения экологических закономерностей до достижения определенного порога, делают экологические императивы необходимыми. Главный из них можно сформулировать так: преобразование природы должно соответствовать ее возможностям адаптации.

Одним из способов формулирования социально-экологических закономерностей является перенесение их из социологии и экологии. Например, в качестве основного закона социальной экологии предлагается закон соответствия производительных сил и производственных отношений состоянию природной среды, который является модификацией одного из законов политэкономии. Закономерности социальной экологии, предложенные исходя из исследования экосистем, мы рассмотрим после ознакомления с экологией.

Практикум к семинару

Вопросы для повторения

1. Каковы задачи социальной экологии и ее научный статус?

2. Как соотносится социальная экология, глобальная экология и экология человека?

3. Что такое социоэкосистемы и как они соотносятся с естественными экосистемами?

4. Каковы этапы развития социальной экологии?

5. Каков статус закона в социальной экологии?

6. Как вы понимаете законы экологии Коммонера?

7. Какие методы социальной экологии вам известны?

8. Какое значение имеет мониторинг для социальной экологии?

9. Чем различаются локальный, региональный и глобальный мониторинг?

10. Какое значение для социальной экологии имеет метод моделирования?

11. Что такое экологический императив и почему он нужен?

12. Как вы относитесь к утверждению Мальтуса, что человечество размножается в геометрической прогрессии, а производство продуктов питания увеличивается в арифметической профессии?

Прокомментируйте высказывания

1. «Власть климата есть первейшая в мире власть» (Ш. Монтескье).

2. «Природа есть тело человека» (К. Маркс).

3. «Изменяя внешнюю природу, человек в то же время изменяет свою собственную природу» (К. Маркс).

4. «Господство над природой состоит в умении познавать ее законы и правильно их применять» (Ф. Энгельс).

5. «Ограниченное отношение людей к природе обусловливает их ограниченное отношение друг к другу, а их ограниченное отношение друг к другу – их ограниченное отношение к природе» (К. Маркс, Ф. Энгельс).

6. а) «Все связано со всем»;

б) «Все должно куда-то деваться»;

в) «Природа знает лучше»;

г) «Ничто не дается даром» (законы экологии Коммонера).

7. а) «Уничтоженный вид или экосистема не восстанавливаются»;

б) «Рост населения и охрана природы противоречат друг другу»;

в) «Экономический рост и охрана природы также принципиально противоречат друг другу»;

г) «При выработке решений нельзя принимать во внимание только ближайшие цели и немедленное благо Homo sapiens»;

д) «Охрана природы – вопрос благосостояния и выживания Homo sapiens» («Железные законы» охраны природы П. Эрлиха).

Изобразите на доске и прокомментируйте

1. Таблица типов законов, используемых в социальной экологии.2. Таблица функций социальной экологии (познавательная, преобразовательная, прогностическая, планирующая, историческая, мировоззренческая).

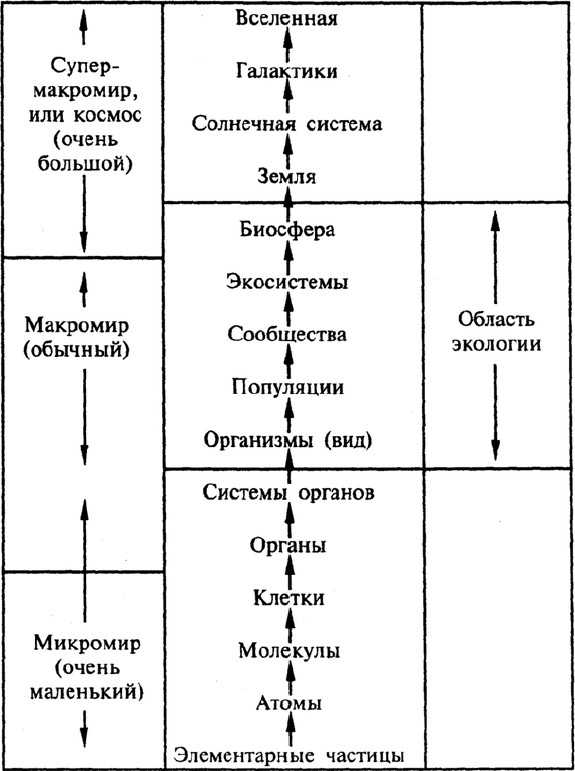

3. Таблица уровней организации природных систем

4. Схема взаимодействия в социоэкосистемах

Геосистемы Экосистемы

Социосистемы

Тесты

1. Центральным понятием социальной экологии является:

а) экосистема;

б) социосистема;

в) социоэкосистема.

2. Компонентами социоэкосистемы являются:

а) социо-и геосистемы;

б) био-и социосистемы;

в) гео-, био– и социосистемы.

3. Социоэкосистемы состоят из компонентов:

а) биогенных, абиогенных, технических;

б) биогенных, абиогенных, социальных;

в) биогенных, абиогенных, социальных, технических.

4. Могут ли социосистемы и экосистемы существовать отдельно друг от друга:

а) да;

б) нет;

в) экосистемы могут, а социосистемы нет;

г) социосистемы могут, а экосистемы нет.

5. Социосистема охватывает:

а) биосферу;

б) биосферу и ближний космос;

в) всю Вселенную.

6. Какая основная задача социальной экологии:

а) открывать законы природы;

б) устанавливать законы, по которым должны жить люди;

в) формулировать законы взаимодействия человека и природы.

7. Что изучает глобальная экология:

а) систему взаимоотношений человека как индивида с природной средой;

б) взаимоотношения различных групп населения с природной средой;

в) взаимоотношения общества с природной средой в масштабах планеты.

8. Л.И. Мечников считал главным фактором становления и развития цивилизаций:

а) климат;

б) водные ресурсы;

в) ландшафт.

9. Ш. Монтескье считал главным фактором становления развития цивилизаций:

а) климат;

б) водные ресурсы;

в) ландшафт.

10. Представители географической школы в экологии считали, что:

а) социологические концепции должны основываться на данных географии;

б) в развитии цивилизации главную роль играют природные факторы;

в) социология должна быть частью географии.

11. С какими из законов Коммонера и Эрлиха соотносятся следующие законы и принципы:

а) единство и борьба противоположностей;

б) закон необратимости эволюции;

в) принцип «тоннельного взгляда».

Темы контрольных работ и докладов на семинарах

1. Соотношение глобальной экологии, социальной экологии и экологии человека.

2. Методология экологических исследований.

3. Мониторинг природы.

4. Соотношение социосистем и экосистем.

5. Место социальной экологии в системе культуры.

6. Взгляды Мальтуса и современная демографическая ситуация.

7. Географическая школа в социологии.

Список литературы

1. Будыко ММ. Глобальная экология. М., 1977.

2. Вопросы социоэкологии. Львов, 1987.

3. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. М, 1983.

4. Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения или изложение прошедшего и настоящего действия этого закона на благоденствие человеческого рода. Т. 1–2. СПб., 1868.

5. Мечников Л.И. Цивилизации и великие исторические реки. М., 1991.

В развитие биологии в XX в. большой вклад внесли русские ученые. Русская биологическая школа имеет славные традиции. Первые модели происхождения жизни созданы А.И. Опариным. В.И. Вернадский был учеником выдающегося почвоведа В. В. Докучаева, который создал учение о почве как своеобразной оболочке Земли, являющейся единым целым, включающим в себя живые и неживые компоненты. По существу, учение о биосфере было продолжением и распространением идей Докучаева на более широкую сферу реальности. Развитие биологии в этом направлении привело к созданию экологии.

Значение учения о биосфере Вернадского для экологии определяется тем, что биосфера представляет собой высший уровень взаимодействия живого и неживого и глобальную экосистему. Результаты Вернадского поэтому справедливы для всех экосистем и являются обобщением знаний о развитии нашей планеты.

1

Учение В.И. Вернадского о биосфере

Существуют два основных определения понятия «биосфера», одно из которых известно со времени появления данного термина. Это понимание биосферы как совокупности всех живых организмов на Земле. В.И. Вернадский, изучавший взаимодействие живых и неживых систем, переосмыслил понятие биосферы. Он понимал биосферу как сферу единства живого и неживого.

Такое толкование определило взгляд Вернадского на проблему происхождения жизни. Из нескольких вариантов: 1) жизнь возникла до образования Земли и была занесена на нее; 2) жизнь зародилась после образования Земли; 3) жизнь возникла вместе с формированием Земли, – Вернадский придерживался последнего и считал, что нет убедительных научных данных, что живое когда-либо не существовало на нашей планете. Жизнь оставалась в течение геологического времени постоянной, менялась только ее форма. Иными словами, биосфера была на Земле всегда.

thelib.ru

Социальная экология — Определение, предмет, цели и задачи социальной экологии.

Определение, предмет, цели и задачи социальной экологии.

Социальная экология — научная дисциплина, рассматривающая соотношение общества с географической, социальной и культурной средами, т.е. со средой, окружающей человека. Сообщества людей в связи с их средой имеют доминанту социальной организации (рассматриваются уровни от элементарных социальных групп до человечества в целом). История возникновения общества давно изучается антропологами и обществоведами-социологами.

Главной целью социальной экологии является оптимизация сосуществования человека и окружающей среды на системной основе. Человек, выступая в этом случае в качестве социума, делая предметом социальной экологии крупные контингенты людей, распадающихся на отдельные группы в зависимости от своего социального статуса, рода занятий, возраста. Каждая из групп в свою очередь специфическими взаимоотношениями связана с окружающей средой в рамках жилья, мест отдыха, садового участка и так далее.

Социальная экология — наука об адаптации субъектов к процессам в естественных и искусственных средах. Объект социальной экологии: субъективная реальность субъектов разных уровней. Предмет социальной экологии: адаптация субъектов к процессам в естественных и искусственных средах.

Целью социальной экологии как науки является создание теории эволюции взаимоотношений человека и природы, логики и методологии преобразования природной среды. Социальная экология призвана уяснить и помочь преодолеть разрыв между человеком и природой, между гуманитарным и естественнонаучным знанием.

Социальная экология выявляет закономерности взаимоотношений природы и общества, которые столь же фундаментальны, как и закономерности физические.

Но сложность самого предмета исследований, в который входят три качественно различные подсистемы – неживая и живая природа и человеческое общество, и непродолжительное время существования данной дисциплины приводят к тому, что социальная экология, по крайней мере в настоящее время, преимущественно эмпирическая наука, а формулируемые ею закономерности представляют собой предельно афористические утверждения.

Понятие закона трактуется большинством методологов в смысле однозначной причинно-следственной связи. Более широкую трактовку понятия закона как ограничения разнообразия дает кибернетика, и она больше подходит к социальной экологии, выявляющей фундаментальные ограничения человеческой деятельности. Главный из законов можно сформулировать так: преобразование природы должно соответствовать ее адаптивным возможностям.

Одним из способов формулирования социально-экологических закономерностей является перенесение их из социологии и экологии. Например, в качестве основного закона социальной экологии предлагается закон соответствия производительных сил и производственных отношений состоянию природной среды, который является модификацией одного из законов политэкономии.

Выполнению задач социальной экологии подчинены два направления: теоретическое (фундаментальное) и прикладное. Теоретическая социальная экология нацелена на исследование закономерностей взаимодействия человеческого общества с окружающей средой на разработку общей теории их сбалансированного взаимодействия. На первый план в данном контексте выходит проблема выявления коэволюционных закономерностей современного индустриального общества и изменяемой им природы.

cribs.me

Социальные проблемы экологии

Социальная экология

Социальная экология является одной из древнейших наук. Интерес к ней проявляли такие мыслители, как древнегреческий философ, математик и астроном Анаксагор (500-428 гг. до н. э.), древнегреческий философ и врач Эмпедокл (487-424 гг. до н. э.), величайший философ и энциклопедист Аристотель (384-322 гг. до н. э.). Главная проблема, волновавшая их, заключалась в проблеме взаимоотношений между природой и человеком.

Также исследованиями различных аспектов взаимодействия человека и природы занимались древнегреческий историк Геродот (484-425 гг. до н. э.), древнегреческий врач Гиппократ (460-377 гг. до н. э.), известный ученый в области географии Эратосфен (276-194 гг. до н. э.) и философ идеалист Платон (428-348 гг. до н. э.). Стоит отметить, что труды и размышления этих древних мыслителей легли в основу современного понимания социальной экологии.

Определение 1

Социальная экология – это сложная научная дисциплина, которая рассматривает взаимодействие в системе «общество-природа». Помимо этого, сложным предметом изучения социальной экологии является взаимосвязь человеческого социума с природной средой.

Являясь наукой об интересах различных социальных групп в сфере природопользования, социальная экология структурируется на несколько основных видов:

- Экономическая социальная экология – исследует отношения природы и общества с точки зрения экономического использования имеющихся ресурсов;

- Демографическая социальная экология – изучает различные слои населения и поселения, которые одновременно проживают на всей территории земного шара;

- Футурологическая социальная экология – сферой своих интересов выделяет экологическое прогнозирование в социальной сфере.

Функции и ключевые задачи социальной экологии

Как научное направление, социальная экология выполняет ряд ключевых функций.

Во-первых, это теоретическая функция. Она направлена на разработку важнейших и актуальных концептуальных парадигм, которые объясняют развитие общества с точки зрения экологических процессов и явлений.

Во-вторых, прагматическая функция, в которой социальная экология реализует распространение множественных экологических знаний, а также информации об экологической ситуации и состоянии общества. В рамках данной функции проявляется некоторая озабоченность о состоянии экологии, выделяются ее основные проблемы.

В-третьих, прогностическая функция – она означает, что в рамках социальной экологии определяются как ближайшие, так и отдаленные перспективы развития общества, экологической сферы, а также представляется возможным контроль за изменениями биологической сферы.

В-четвертых – функция природоохранения. Она предполагает исследования влияния экологических факторов на окружающую среду и ее элементы.

Экологические факторы могут быть нескольких видов:

- Абиотические экологические факторы – факторы, относящиеся к воздействиям со стороны неживой природы;

- Биотические экологические факторы – влияние одного вида живых организмов на другие виды. Такое влияние может осуществляться внутри одного вида или между несколькими разными видами;

- Антропогенные экологические факторы – их суть заключается в воздействии хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. Такое воздействие зачастую ведет к негативным проблемам, например, чрезмерное истощение природных ресурсов и загрязнение природной среды.

Замечание 1

Основной задачей социальной экологии является изучение актуальных и ключевых механизмов воздействия человека на окружающую среду. Также очень важен учет тех преобразований, которые выступают в качестве результата такого воздействия и в целом человеческой деятельности в природной среде.

Проблемы социальной экологии и безопасности

Проблематика социальной экологии довольно обширна. На сегодняшний день проблемы сводятся к трем ключевым группам.

Во-первых, это социальные проблемы экологии планетарного масштаба. Их смысл заключается в необходимости глобального прогноза по отношению к населению, а также к ресурсам в условиях интенсивно развивающегося производства. Таким образом происходит истощение природных запасов, что ставит под вопрос дальнейшее развитие цивилизации.

Во-вторых, социальные проблемы экологии регионального масштаба. Они заключаются в исследовании состояния отдельных частей экосистемы на региональном и районном уровне. Здесь важную роль играет так называемая «региональная экология». Таким образом, собирая информацию о локальных экосистемах и их состоянии, возможно составить общее представление о состоянии современной экологической сферы.

В-третьих, социальные проблемы экологии микромасштаба. Здесь важное значение отводится изучению основных характеристики и различных параметров городских условий жизни человека. Например, это экология города или социология города. Таким образом, исследуется состояние человека в быстроразвивающемся городе, и его непосредственное личное воздействие на это развитие.

Замечание 2

Как мы видим, самая основная проблема заключается в активном развитии промышленно-практических практик в деятельности человека. Это привело к увеличению его вмешательства в природную среду, а также к усилению его влияния на нее. Это привело к росту городов, промышленных предприятий. Но обратной стороной являются такие последствия в виде загрязнение почвы, водной и воздушной среды. Все это непосредственно влияет на состояние человека, на его здоровье. Продолжительность жизни во многих странах также снизилась, что является довольно актуальной социальной проблемой.

Профилактика данных проблем может производиться только путем запрета на наращивание технической мощи. Либо человеку необходимо отказаться от некоторых видов деятельности, которые связаны с бесконтрольным и пагубным использованием ресурсов (вырубка лесов, осушение озер). Такие решения необходимо принимать на глобальном уровне, ведь только общими усилиями предоставляется возможность в устранении негативных последствий.

spravochnick.ru

Социальная экология

Социальная экология – это научная дисциплина о гармонизации взаимоотношений между природой и обществом. Эта отрасль знаний осуществляет анализ человеческого отношения (с учетом соответствия гуманистической стороны) с потребностями развития. При этом используются теоретические основы постижения мира в общих его понятиях, выражающие степень исторического единства природы и человека.

Понятийно-категориальная структура науки находится в постоянном развитии и совершенствовании. Этот процесс изменения достаточно многообразен и проникает во все сферы социальной экологии как в объективном, так и в субъективном плане. Таким своеобразным образом отражается научное творчество и осуществляется влияние на эволюцию методов научного поиска и интересов не только отдельных научных деятелей, но и различных коллективов в целом.

Тот подход к природе и обществу, который предлагает применять социальная экология, в определенной степени может казаться интеллектуально требовательным. Вместе с этим он избегает некоторой упрощенности дуализма и редукционизма. Социальная экология стремится показать медленный и многофазный процесс трансформации природы в общество, принимая во внимание все различия с одной стороны и с другой — степень взаимопроникновения.

Одной из первостепенных задач, которая стоит перед исследователями на этапе современного утверждения науки, считается определение общего подхода к пониманию предмета дисциплины. Несмотря на определенный прогресс, который достигнут при исследовании разных направлений взаимодействия человека, природы и общества, большое количество опубликованного в течение последних десятилетий материала, в вопросе о том, что конкретно изучает социальная экология, по-прежнему много споров.

Все большее количество исследователей отдает предпочтению расширенному толкованию предмета дисциплины. Например, Маркович (сербский научный деятель) считал, что социальная экология, рассматриваемая им в качестве частной социологии, изучает специфические связи, которые устанавливаются между человеком и его средой обитания. Исходя из этого, задачи дисциплины могут состоять в исследовании влияния совокупности общественных и природных факторов, составляющих окружающие условия, на человека, а также воздействия индивида на внешние условия, воспринимаемые в качестве границ жизни человека.

Существует и в некоторой степени другая, однако, не противоречащая указанному выше объяснению интерпретация понятия предмета дисциплины. Так, Хаскин и Акимова рассматривают социальную экологию как комплекс отдельных отраслей науки, которые исследуют связь между общественными структурами (начиная с самой семьи и прочих малых общественных коллективов и групп), а также между человеком и природной, общественной средой обитания. Используя эту трактовку, становится возможным более полно изучить социально-экологические проблемы современности. В этом случае подход к пониманию предмета дисциплины не ограничивается рамками одной гуманитарной науки. Вместе с этим акцентируется внимание на междисциплинарном характере дисциплины.

Определяя предмет социальной экологии, некоторые исследователи склоняются к тому, чтобы отмечать особенно то значение, которым она наделена. Роль дисциплины, по их мнению, весьма значительна в вопросе гармонизации взаимодействия человечества и среды его обитания. Ряд авторов считает, что задача социальной экологии, прежде всего, состоит в исследовании законов природы и общества. Под этими законами в данном случае понимаются принципы саморегуляции в биосфере, применяемые человеком в своей жизнедеятельности.

fb.ru

Понятие социальная экология

Социальная экология — научная дисциплина, рассматривающая взаимоотношения в системе «общество-природа», изучающая взаимодействие и взаимосвязи человеческого общества с природной средой (Николай Реймерс).

Но подобное определение специфику данной науки не отражает. Социальная экология в настоящее время формируется как частная самостоятельная наука со специфическим предметом исследования, а именно:

состав и особенности интересов социальных слоёв и групп, эксплуатирующих природные ресурсы;

восприятие разными социальными слоями и группами экологических проблем и мер по регулированию природопользования;

учёт и использование в практике природоохранных мероприятий особенностей и интересов социальных слоёв и групп

Таким образом, социальная экология — наука об интересах социальных групп в сфере природопользования.

Задачи социальной экологии

Целью социальной экологии является создание теории эволюции взаимоотношений человека и природы, логики и методологии преобразования природной среды. Социальная экология призвана уяснить и помочь преодолеть разрыв между человеком и природой, между гуманитарным и естественнонаучным знанием.

Социальная экология как наука должна устанавливать научные законы, свидетельства об объективно имеющихся необходимых и существенных связях между явлениями, признаками которых являются общий характер, постоянство и возможность их предвидения, надо таким образом формулировать основные закономерности взаимодействия элементов в системе «общество — природа», чтобы это позволило установить модель оптимального взаимодействия элементов в этой системе.

Установливая законы социальной экологии, следует прежде всего указать на те из них, которые исходили из понимания общества как экологической подсистемы. Прежде всего это законы, которые в тридцатые годы были сформулированы Бауэром и Вернадским.

Первый закон говорит о том, что геохимическая энергия живой материи в биосфере (включая и человечество как высшее проявление живой материи, наделенное разумом) стремится к максимальному выражению.

Второй закон содержит констатацию того, что в ходе эволюции остаются те виды живых существ, которые своей жизнедеятельностью максимально увеличивают биогенную геохимическую энергию.

Социальная экология выявляет закономерности взаимоотношений природы и общества, которые столь же фундаментальны, сколь и закономерности физические. Но сложность самого предмета исследований, в который входят три качественно различные подсистемы — неживая и живая природа и человеческое общество, и непродолжительное время существования данной дисциплины приводят к тому, что социальная экология, по крайней мере в настоящее время, преимущественно эмпирическая наука, а формулируемые ею закономерности представляют собой предельно общие афористичные утверждения (как, например, «законы» Коммонера).

Закон 1. Всё связано со всем. Этот закон постулирует единство Мира, он говорит нам о необходимости искать и изучать природные истоки событий и явлений, возникновение связующих их цепочек, устойчивость и изменчивость этих связей, появление в них разрывов и новых звеньев, стимулирует учиться эти разрывы залечивать, а также предсказывать ход событий.

Закон 2. Все должно куда — то деваться. Нетрудно увидеть, что это, по существу, просто перефразировка известных законов сохранения. В наиболее примитивном виде эту формулу можно трактовать так: материя не исчезает. Закон следует распространить и на информацию и на духовное. Этот закон нацеливает нас на изучение экологических траекторий движения элементов природы.

Закон 3. Природа знает лучше. Любое крупное вмешательство человека в природные системы вредно для нее. Этот закон как бы отделяет человека от природы. Суть его состоит в том, что все, что было создано до человека и без человека, является продуктом длительных проб и ошибок, результатом сложного процесса, опирающегося на такие факторы, как изобилие, изобретательность, безразличие к индивидам при всеохватывающем стремлении к единству. В своем становлении и развитии природа выработала принцип: что собирается, то и разбирается. В природе же суть этого принципа состоит в том, что естественным путем не может быть синтезировано ни одно вещество, если нет средства его разрушить. На этом основан весь механизм цикличности. Человек же в своей деятельности этого не всегда предусматривает.

Закон 4. Ничто не дается даром. Иными словами, за все надо платить. По существу, это второй закон термодинамики, говорящий о наличии в природе фундаментальной асимметрии, т. е. однонаправленности всех происходящих в ней самопроизвольных процессов. При взаимодействии термодинамических систем с окружающей средой есть только два способа передачи энергии: выделение теплоты и работа. Закон говорит о том, что для увеличения своей внутренней энергии природные системы создают наиболее благоприятные условия — они «пошлин» не берут. Вся произведенная работа без всяких потерь может переходить в теплоту и пополнять запасы внутренней энергии системы. Но, если мы делаем обратное, т. е. хотим произвести работу за счет запасов внутренней энергии системы, т. е. через теплоту сделать работу, мы должны платить. Всю теплоту превратить в работу нельзя. Всякая тепловая машина (техническое устройство или природный механизм) имеет холодильник, который, как налоговый инспектор, производит сбор пошлины. Таким образом, закон констатирует, что нельзя прожить бесплатно. Даже самый общий анализ этой истины показывает, что мы живем в долг, так как платим меньше реальной стоимости товара. Но, как известно, рост долга приводит к банкротству.

Понятие закона трактуется большинством методологов в смысле однозначной причинно-следственной связи. Более широкую трактовку понятия закона как ограничения разнообразия дает кибернетика, и она больше подходит к социальной экологии, выявляющей фундаментальные ограничения человеческой деятельности. Было бы нелепо выдвигать в качестве гравитационного императива, что человек не должен прыгать с большой высоты, поскольку гибель в этом случае ждет неминуемо. Но адаптационные возможности биосферы, позволяющие компенсировать нарушения экологических закономерностей до достижения определенного порога, делают экологические императивы необходимыми. Главный из них можно сформулировать так: преобразование природы должно соответствовать ее возможностям адаптации.

Одним из способов формулирования социально-экологических закономерностей является перенесение их из социологии и экологии. Например, в качестве основного закона социальной экологии предлагается закон соответствия производительных сил и производственных отношений состоянию природной среды, который является модификацией одного из законов политэкономии. Закономерности социальной экологии, предложенные, исходя из исследования экосистем, мы рассмотрим после ознакомления с экологией.

biofile.ru