К бактериям относятся – Молочнокислые бактерии относятся к группе какой? Какова их польза для организма человека?

Какие бывают бактерии: названия и виды

Самый древний живой организм на нашей планете. Его представители не только выжили в течение миллиардов лет, но и обладают достаточной силой, чтобы уничтожить все остальные виды на Земле. В данной статье мы рассмотрим, какие бывают бактерии.

Поговорим об их строении, функциях, а также назовем некоторые полезные и вредные виды.

Открытие бактерий

Давайте начнем нашу экскурсию в царство микроорганизмов с определения. Что значит «бактерии»?

Термин происходит от древнегреческого слова «палочка». Его в академический лексикон ввел Христиан Эренберг. Это безъядерные микроорганизмы, состоящие из одной клетки и не имеющие ядра. Раньше их называли еще «прокариоты» (безъядерные). Но в 1970 году произошло разделение на архей и эубактерий. Однако до сих пор чаще под этим понятием подразумевают всех прокариотов.

Наука бактериология изучает, какие бывают бактерии. Ученые говорят, что на данное время открыто около десяти тысяч различных типов этих живых существ. Однако есть мнение, что их более миллиона разновидностей.

Антон Левенгук, голландский натуралист, микробиолог и действительный член Лондонского Королевского общества, в 1676 году в письме в Великобританию описывает ряд простейших микроорганизмов, которые он обнаружил. Его сообщение повергло общественность в шок, была выслана комиссия из Лондона для того, чтобы перепроверить эти данные.

После того как Неемия Грю подтвердила информацию, Левенгук стал ученым с мировым именем, первооткрывателем простейших организмов. Но в записках он именовал их «анималькули».

Его дело продолжил Эренберг. Именно этот исследователь ввел в обиход современный термин «бактерии» в 1828 году.

Роберт Кох стал революционером в микробиологии. Он в своих постулатах связывает микроорганизмы с разными болезнями, и определяет некоторые из них как возбудителей. В частности, Кох открыл бактерию, которая вызывает туберкулез.

Если до этого простейшие изучались только в общих чертах, то после 1930 года, когда был создан первый электронный микроскоп, наука сделала скачок в этом направлении. Впервые начинается глубокое изучение строения микроорганизмов. В 1977 году американский ученый Карл Везе разделяет прокариотов на архей и бактерий.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что эта дисциплина находится только в самом начале развития. Кто знает, сколько еще открытий ждет нас в ближайшие годы.

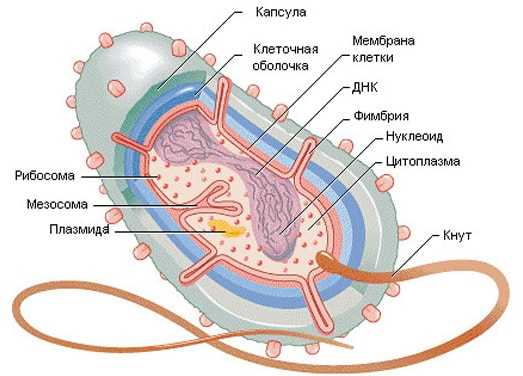

Строение

О том, какие бывают бактерии, 3 класс уже знает не понаслышке. Дети изучают строение микроорганизмов на уроках. Давайте мы немного углубимся в эту тему, чтобы восстановить информацию. Без нее нам будет сложно обсуждать последующие моменты.

Основная масса бактерий состоит всего из одной клетки. Но она бывает разной формы.

Строение зависит от способа жизни и пропитания микроорганизма. Так встречаются кокки (круглые), клостридии и бациллы (палочкообразные), спирохеты и вибрионы (извилистые), в виде кубов, звезд и тетраэдров. Замечено, что при минимальном количестве питательных веществ в окружающей среде бактерии стремятся увеличить площадь поверхности. Они выращивают дополнительные образования. Ученые называют эти выросты «простек».

Итак, после того как мы выяснили, какие бывают формы бактерий, стоит затронуть их внутреннее строение. Одноклеточные микроорганизмы обладают постоянным набором из трех структур. Дополнительные элементы могут варьироваться, но основа всегда будет одна и та же.

Итак, у каждой бактерии обязательно присутствует энергетическая структура (нуклеотид), немембранные органоиды, ответственные за синтез белка из аминокислот (рибосомы) и протопласт. Последний включает в себя цитоплазму и цитоплазматическую мембрану.

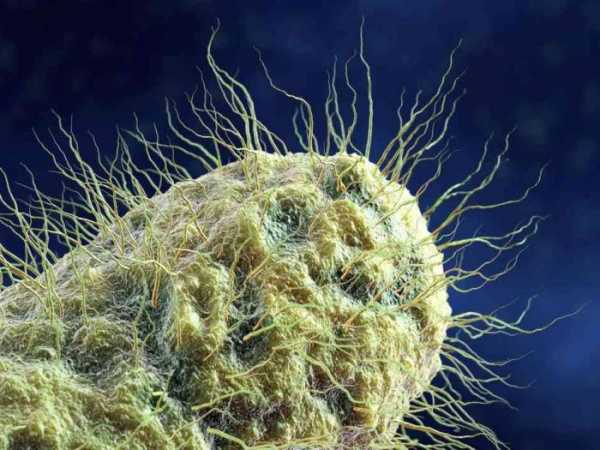

От агрессивного внешнего воздействия клеточная мембрана защищена оболочкой, которая состоит из стенки, капсулы и чехла. У некоторых видов также встречаются поверхностные образования вроде ворсинок и жгутиков. Они призваны помочь бактерии эффективно перемещаться в пространстве, чтобы добывать пропитание.

Метаболизм

После того как мы с вами разобрались, какие бывают бактерии, виды их пропитания становятся очевидными. Эти микроорганизмы делятся на две группы – гетеротрофную и автотрофную. К первым относятся разнообразные паразиты, которые не могут перерабатывать получаемые вещества извне. Они просто используют готовые соединения, созданные организмом «хозяина». Вторые способны и сами вырабатывать необходимое из неорганических соединений.

Особенно стоит остановиться на гетеротрофных бактериях. Различные виды нуждаются в определенном количестве веществ. Например, Bacillus fastidiosus встречается только в моче, так как может получать углерод только из этой кислоты. О подобных микроорганизмах более подробно мы поговорим далее.

Теперь стоит остановиться на методах восполнения энергии в клетке. Таковых современная наука знает всего три. Бактерии используют фотосинтез, дыхание или брожение.

Фотосинтез, в частности, может быть как с использованием кислорода, так и без участия этого элемента. Без него обходятся пурпурные, зеленые и гелиобактерии. Они вырабатывают бактериохлорофилл. Для кислородного фотосинтеза необходим обычный хлорофилл. Сюда относятся прохлорофиты и цианобактерии.

Недавно было сделано открытие. Ученые обнаружили микроорганизмы, которые для реакций в клетке используют водород, получаемый вследствие распада воды. Но это еще не все. Для этой реакции обязательно наличие рядом урановой руды, иначе не получится необходимый результат.

Также в глубоководных слоях мирового океана и на его дне существуют колонии бактерий, которые передают энергию только с помощью электрического тока.

Размножение

Ранее говорилось о том, какие бывают бактерии. Виды размножения этих микроорганизмов мы рассмотрим сейчас.

Существует три метода, с помощью которых эти существа увеличивают свое количество.

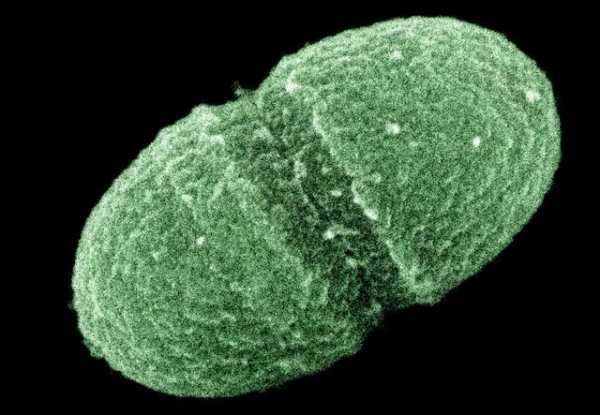

Это половое размножение в примитивной форме, почкование и равновеликое поперечное деление.

При половом размножении потомство получается с помощью трансдукции, конъюгации и трансформации.

Место в мире

Ранее мы с вами разобрались, какие бывают бактерии. Теперь стоит поговорить о том, какую роль они исполняют в природе.

Исследователи говорят, что бактерии — это первые живые организмы, которые появились на нашей планете. Существуют как аэробные, так и анаэробные разновидности. Поэтому одноклеточные существа способны выжить при различных катаклизмах, происходящих с Землей.

Несомненная польза бактерий заключается в ассимиляции атмосферного азота. Они задействованы в формировании плодородия почв, разрушении останков мертвых представителей флоры и фауны. Кроме этого, микроорганизмы участвуют в создании полезных ископаемых и отвечают за поддержание запасов кислорода и углекислого газа в атмосфере нашей планеты.

Всего биомасса прокариот составляет около пяти сотен миллиардов тонн. В ней хранятся более чем восемьдесят процентов фосфора, азота и углерода.

Однако на Земле существуют не только полезные, но и патогенные виды бактерий. Они вызывают множество смертельных заболеваний. Например, среди таковых находятся туберкулез, проказа, чума, сифилис, сибирская язва и многие другие. Но даже те, которые условно безопасны для жизнедеятельности человека, могут стать угрозой при снижении уровня иммунитета.

Также существуют бактерии, которые заражают зверей, птиц, рыб и растения. Таким образом, микроорганизмы не только находятся в симбиозе с более развитыми существами. Далее мы поговорим о том, какие бывают болезнетворные бактерии, а также о полезных представителях этого вида микроорганизмов.

Бактерии и человек

Мы с вами уже разобрались, какие бывают бактерии, как они выглядят, что умеют делать. Теперь стоит поговорить о том, какова их роль в жизни современного человека.

Во-первых, уже много веков мы используем потрясающие способности молочнокислых бактерий. Без этих микроорганизмов не было бы в нашем рационе ни кефира, ни йогурта, ни сыра. Кроме этого, подобные существа также ответственны за процесс закваски.

В сельском хозяйстве бактерии используют двояко. С одной стороны, они помогают избавиться от ненужных сорняков (фитопатогенные организмы, как гербициды), с другой – от насекомых (энтомопатогенные одноклеточные, как инсектициды). Кроме этого, человечество научилось создавать бактериальные удобрения.

Также микроорганизмы используют в военных целях. С помощью различных видов создается смертоносное биологическое оружие. Для этого в ход идут не только сами бактерии, но и токсины, выделяемые ими.

В мирном ключе наука использует одноклеточные организмы для исследований в области генетики, биохимии, генной инженерии и молекулярной биологии. С помощью удачных экспериментов были созданы алгоритмы синтеза витаминов, белков и прочих необходимых человеку веществ.

Бактерии используются и в других сферах. С помощью микроорганизмов происходит обогащение руд и очистка водоемов и почв.

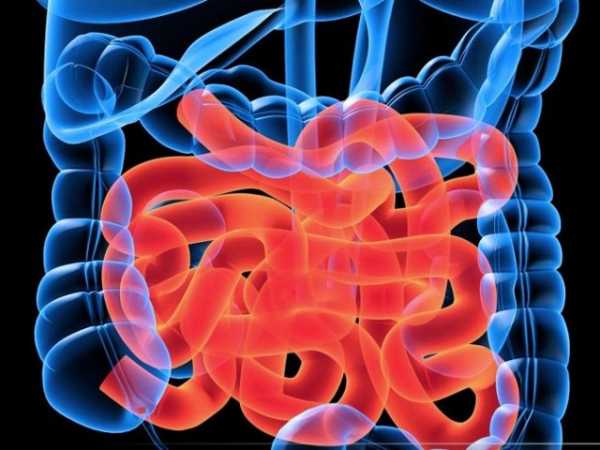

Также ученые говорят, что бактерии, составляющие микрофлору в кишечнике человека, можно назвать отдельным органом со своими задачами и самостоятельными функциями. По подсчетам исследователей, внутри тела находится около одного килограмма этих микроорганизмов!

В быту же мы сталкиваемся повсеместно с болезнетворными бактериями. Согласно статистике, наибольшее количество колоний находится на ручках тележек супермаркетов, за ними идут компьютерные мыши в интернет-кафе и только на третьем месте ручки общественных уборных.

Далее речь пойдет о том, какие полезные бактерии бывают просто необходимы человеку для оптимального функционирования организма.

Полезные бактерии

Еще в школе учат тому, какие бывают бактерии. 3 класс знает всякие цианобактерии и прочие одноклеточные организмы, их строение и размножение. Сейчас же мы поговорим о практической стороне вопроса.

Еще полвека назад никто и не задумывался о таком вопросе, как состояние микрофлоры в кишечнике. Все было в порядке. Питание более натуральным и здоровым, минимум гормонов и антибиотиков, меньше химических выбросов в окружающую среду.

Сегодня же в условиях плохого питания, стрессов, переизбытка антибиотиков дисбактериоз и связанные с ним проблемы выходят на лидирующие позиции. Как же врачи предлагают с этим бороться?

Один из основных ответов – это использование пробиотиков. Это специальный комплекс, который заново заселяет кишечник человека полезными бактериями.

Подобное вмешательство способно помочь при таких неприятных моментах, как пищевая аллергия, непереносимость лактозы, расстройства желудочно-кишечного тракта и прочие недомогания.

Давайте теперь коснемся того, какие полезные бактерии бывают, а также узнаем об их влиянии на здоровье.

Наиболее детально изучены и широко применяются для положительного воздействия на организм человека три вида микроорганизмов – ацидофилус, болгарская палочка и бифидобактерии.

Первые две призваны стимулировать иммунитет, а также снизить рост некоторых вредных микроорганизмов вроде дрожжей, кишечной палочки и так далее. Бифидобактерии ответственны за переваривание лактозы, выработку некоторых витаминов и снижение холестерина.

Вредные бактерии

Ранее мы с вами поговорили о том, какие бывают бактерии. Виды и названия наиболее распространенных полезных микроорганизмов были озвучены выше. Далее речь пойдет об «одноклеточных врагах» человека.

Итак, прежде всего давайте узнаем особенности болезнетворных бактерий. Их главное оружие против более развитых существ – это токсины. С помощью подобных веществ они отравляют клетки организмов, на которых паразитируют. Именно большим количеством представителей флоры и фауны обусловлено многообразие бактерий.

Есть такие, которые вредны только человеку, есть смертельно опасные для животных или растений. Люди научились использовать последние, в частности, для уничтожения сорняков и назойливых насекомых.

Прежде чем углубиться в то, какие бывают вредные бактерии, стоит определиться с путями их распространения. А таковых имеется очень много. Есть микроорганизмы, которые передаются с помощью зараженных и немытых продуктов, воздушно-капельным и контактным путями, через воду, почву или с помощью укусов насекомых.

Самое плохое, что всего одна клеточка, попав в благоприятную среду человеческого организма, способна в течение всего лишь нескольких часов размножиться до нескольких миллионов бактерий.

Если говорить о том, какие бывают бактерии, названия болезнетворных и полезных сложно отличить непрофессионалу. В науке для обозначения микроорганизмов используют латинские термины. В просторечье заумные слова заменяют понятиями – «кишечная палочка», «возбудители» холеры, коклюша, туберкулеза и прочие.

Превентивные меры для предупреждения заболевания бывают трех видов. Это прививки и вакцины, прерывание путей передачи (марлевые повязки, перчатки) и карантин.

Откуда берутся бактерии в моче

Некоторые люди стараются следить за своим здоровьем и сдают анализы в поликлинике. Очень часто причиной плохих результатов оказывается наличие микроорганизмов в образцах.

О том, какие бактерии бывают в моче, мы поговорим немного позже. Сейчас же стоит отдельно остановиться на том, откуда, собственно, появляются там одноклеточные существа.

В идеале моча у человека стерильная. Там не может быть никаких посторонних организмов. Единственный путь попадания бактерий в выделения – в месте выведения отходов из тела. В частности, в данном случае это будет уретра.

Если анализ показывает маленькое количество включений микроорганизмов в моче, значит, пока все в норме. Но при увеличении показателя выше дозволенных границ, подобные данные указывают на развитие в мочеполовой системе воспалительных процессов. Сюда могут быть отнесены пиелонефрит, простатит, уретрит и прочие неприятные недуги.

Таким образом, вопрос о том, какие бывают бактерии в мочевом пузыре, совершенно некорректен. Микроорганизмы попадают в выделения не из этого органа. Ученые на сегодняшний день выделяют несколько причин, приводящих к присутствию одноклеточных существ в моче.

- Во-первых, это беспорядочная половая жизнь.

- Во-вторых, заболевания мочеполовой системы.

- В-третьих, пренебрежение правилами личной гигиены.

- В-четвертых, снижение иммунитета, диабет и ряд других нарушений.

Виды бактерий в моче

Ранее в статье говорилось о том, что микроорганизмы в отходах жизнедеятельности встречаются только в случае заболеваний. Мы обещали рассказать, какие бывают бактерии. Названия будут приведены только тех видов, которые чаще всего встречаются в результатах анализов.

Итак, начнем. Лактобацилла – представитель анаэробных организмов, грамположительная бактерия. Она должна находиться в пищеварительной системе человека. Наличие же ее в моче свидетельствует о некоторых сбоях. Подобное событие некритично, однако является неприятным звоночком к тому, что стоит серьезно заняться собой.

Протеус также является естественным обитателем желудочно-кишечного тракта. Но наличие ее в моче свидетельствует о сбое в выводе каловых масс. Этот микроорганизм попадает из пищи в мочу только этим путем. Признаком присутствия большого количества протеуса в отходах является жжение в нижней части живота и болезненное мочеиспускание при темном цвете жидкости.

Очень похожей на предыдущую бактерию является энтерококк фекалис. Она тем же путем попадает в мочу, быстро размножается и с трудом лечится. Кроме этого, микроорганизмы энтерококка устойчивы к основной массе антибиотиков.

Таким образом, в данной статье мы с вами разобрались в том, что такое бактерии. Поговорили об их строении, размножении. Вы узнали названия некоторых вредных и полезных видов.

Удачи вам, дорогие читатели! Помните, что соблюдения правил личной гигиены является лучшей профилактикой.

fb.ru

Бактерии | Биология

Бактерии — одни из самых древних организмов на Земле. Несмотря на простоту своего строения, они живут во всех возможных средах обитания. Больше всего их насчитывается в почве (до нескольких миллиардов бактериальных клеток на 1 грамм почвы). Много бактерий в воздухе, воде, пищевых продуктах, внутри тел и на телах живых организмов. Бактерии были обнаружены в тех местах, где другие организмы жить не могут (на ледниках, в вулканах).

Обычно бактерия — это одна клетка (хотя бывают колониальные формы). Причем эта клетка очень мелкая (от долей мкм до нескольких десятков мкм). Но главной особенностью бактериальной клетки является отсутствие клеточного ядра. Другими словами, бактерии принадлежат прокариотам.

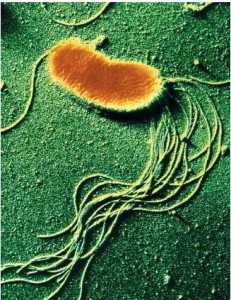

Бактерии бывают подвижными и неподвижными. В случае неподвижных форм передвижение осуществляется с помощью жгутиков. Их может быть несколько, а может быть только один.

Клетки разных видов бактерий могут сильно отличаться между собой по форме. Бывают шаровидные бактерии (

Строение бактериальной клетки

У клеток многих бактерий имеется слизистая капсула. Она выполняет защитную функцию. В частности, защищает клетку от высыхания.

Как и у клеток растений, у бактериальных клеток есть клеточная стенка. Однако, в отличие от растений, ее строение и химический состав несколько иной. Клеточная стенка состоит из слоев сложного углевода. Ее строение таково, что позволяет проникать различным веществам внутрь клетки.

Под клеточной стенкой находится цитоплазматическая мембрана.

Бактерии относятся к прокариотам, так как в их клетках нет оформленного ядра. Они не имеют и хромосом, характерных для клеток эукариот. В состав хромосомы входит не только ДНК, но и белок. У бактерий же их хромосома состоит только из ДНК и представляет собой кольцевую молекулу. Такой генетический аппарат бактерий называется

У бактерий нет настоящих митохондрий и ряда других клеточных органелл (комплекса Гольджи, эндоплазматической сети). Их функции выполняют впячивания клеточной цитоплазматической мембраны. Такие впячивания называются мезосомами.

В цитоплазме есть рибосомы, а также различные органические

Питание бактерий

Бактерии возникли на заре формирования жизни на Земле. Именно они «открыли» различные способы питания. Лишь потом, с усложнением организмов, четко выделились два крупных царства: Растения и Животные. Они отличаются между собой в первую очередь по способу питания. Растения являются автотрофами, а животные — гетеротрофами. У бактерий же встречаются оба типа питания.

Питание — это способ получения клеткой или организмом необходимых органических веществ. Их можно получить из вне или синтезировать самостоятельно из неорганических веществ.

Автотрофные бактерии

Автотрофные бактерии синтезируют органические вещества из неорганических. Процесс синтеза требует энергии. В зависимости от того, откуда автотрофные бактерии получают эту энергию их делят на фотосинтезирующие и хемосинтезирующие.

Фотосинтезирующие бактерии используют энергию Солнца, улавливая его излучение. В этом они сходны с растениями. Однако, если у растений в процессе фотосинтеза выделяется кислород, то у большинства фотосинтезирующих бактерий он не выделяется. То есть бактериальный фотосинтез анаэробен. Также зеленый пигмент бактерий отличается от аналогичного пигмента растений и называется

Хемосинтезирующие бактерии для синтеза органических веществ из неорганических используют энергию различных химических реакций. Энергия выделяется не во всех реакциях, а только в экзотермических. Некоторые такие реакции протекают в бактериальных клетках. Так в нитрифицирующих бактериях протекает реакция окисления аммиака в нитриты и нитраты. Железобактерии окисляют закисное железо в окисное. Водородные бактерии окисляют молекулы водорода.

Гетеротрофные бактерии

Гетеротрофные бактерии не способны синтезировать органические вещества из неорганических. Поэтому вынуждены получать их из окружающей среды.

Бактерии, питающиеся органическими остатками других организмов (в том числе мертвыми телами), называются бактериями-сапрофитами. По-другому их называют бактериями гниения. Таких бактерий много в почве, где они разлагают перегной до неорганических веществ, которые впоследствии используются растениями. Молочнокислые бактерии питаются сахарами, превращая их в молочную кислоту. Маслянокислые бактерии разлагают органические кислоты, углеводы, спирты до масляной кислоты.

Клубеньковые бактерии живут в корнях растений и питаются за счет органических веществ живого растения. Однако они связывают азот из воздуха и обеспечивают им растение. То есть в данном случае имеет место симбиоз. Другие гетеротрофные

Существует много бактерий-паразитов. Такие бактерии живут в других живых организмах, питаются за их счет и наносят вред организму-хозяину.

Дыхание бактерий

В процессе дыхания происходит разрушение органических веществ с высвобождением энергии. Эта энергия в последствии тратится на различные процессы жизнедеятельности (например, на движение).

Эффективным способом получения энергии является кислородное дыхание. Однако некоторые бактерии могут получать энергию без кислорода. Таким образом, существуют аэробные и анаэробные бактерии.

Аэробным бактериям необходим кислород, поэтому они обитают в местах, где он есть. Кислород участвует в реакции окисления органических веществ до углекислого газа и воды. В процессе такого дыхания бактерии получают относительно большое количество энергии. Такой способ дыхания характерен для подавляющего числа организмов.

Анаэробные бактерии не нуждаются в кислороде для дыхания, поэтому могут обитать в бескислородной среде. Энергию они получают за счет

Размножение бактерий

В большинстве случаев для бактерий характерно размножение путем деления их клетки надвое. Перед этим происходит удвоение кольцевой молекулы ДНК. Каждая дочерняя клетка получает одну из этих молекул и, следовательно, является генетической копией материнской клетки (клоном). Таким образом, для бактерий характерно бесполое размножение.

В благоприятных условиях (при достаточном количестве питательных веществ и благоприятных условиях окружающей среды) бактериальные клетки делятся очень быстро. Так от одной бактерии за сутки могут образоваться сотни миллионов клеток.

Споры бактерий

Подавляющее большинство бактерий в неблагоприятных условиях образуют споры. Споры бактерий — это в основном способ переживания неблагоприятных условий и способ расселения, а не способ размножения.

При образовании споры цитоплазма бактериальной клетки сжимается, а сама клетка покрывается плотной толстой защитной оболочкой.

Споры бактерий сохраняют жизнеспособность в течении длительного времени и способны переживать очень неблагоприятные условия (крайне высокие и низкие температуры, высыхание).

Когда спора попадает в благоприятные условия, то происходит ее набухание. После этого защитная оболочка сбрасывается, и появляется обычная бактериальная клетка. Бывает, что при этом происходит деление клетки, и образуется несколько бактерий. То есть спорообразование сочетается с размножением.

Значение бактерий

Огромна роль бактерий в круговороте веществ в природе. В первую очередь это относится к бактериям гниения (сапрофитам). Их называют

Бактерии повышают плодородие почвы, обогащая ее азотом. В нитрифицирующих бактериях протекают реакции, в процессе которых из аммиака образуются нитриты, а из нитритов — нитраты. Клубеньковые бактерии способны усваивать атмосферный азот, синтезируя азотистые соединения. Они живут в корнях растений, образуя клубеньки. Благодаря этим бактериям, растения получают необходимые им азотистые соединения. В основном в симбиоз с клубеньковыми бактериями вступают бобовые растения. После их отмирания почва обогащается азотом. Это нередко используется в сельском хозяйстве.

В желудке жвачных животных бактерии разлагают целлюлозу, что способствует более эффективному пищеварению.

Велика положительная роль бактерий в пищевой промышленности. Многие виды бактерий используются для получения молочнокислых продуктов, сливочного масла и сыра, квашения овощей, а также в виноделии.

В химической промышленности бактерии используются при получении спиртов, ацетона, уксусной кислоты.

В медицине с помощью бактерий получают ряд антибиотиков, ферментов, гормонов и витаминов.

Однако бактерии могут приносить и вред. Они не просто портят продукты питания, но своими выделениями делают их ядовитыми.

Существуют бактерии-паразиты. Бактериальными болезнями являются тиф, чума, ангина, туберкулез, столбняк и многие другие. Люди заражают друг друга не только при контакте, но и через воду, окружающие предметы. Споры болезнетворных бактерий могут долго сохранять жизнеспособность, переживать весьма неблагоприятные условия. Поэтому проводятся различные мероприятия, направленные на уничтожение болезнетворных бактерий и их спор: химическая и ультрафиолетовая обработка помещений, проветривание, пастеризация, кипячение, стерилизация. От многих бактериальных болезней уже изобретены предохранительные прививки. Однако главной защитой является личная гигиена.

biology.su

БАКТЕРИИ — это… Что такое БАКТЕРИИ?

«ТИПИЧНАЯ» БАКТЕРИАЛЬНАЯ КЛЕТКА и ее основные структуры.

Сенсорные функции и поведение. Многие бактерии обладают химическими рецепторами, которые регистрируют изменения кислотности среды и концентрацию различных веществ, например сахаров, аминокислот, кислорода и диоксида углерода. Для каждого вещества существует свой тип таких «вкусовых» рецепторов, и утрата какого-то из них в результате мутации приводит к частичной «вкусовой слепоте». Многие подвижные бактерии реагируют также на колебания температуры, а фотосинтезирующие виды — на изменения освещенности. Некоторые бактерии воспринимают направление силовых линий магнитного поля, в том числе магнитного поля Земли, с помощью присутствующих в их клетках частичек магнетита (магнитного железняка — Fe3O4). В воде бактерии используют эту свою способность для того, чтобы плыть вдоль силовых линий в поисках благоприятной среды. Условные рефлексы у бактерий неизвестны, но определенного рода примитивная память у них есть. Плавая, они сравнивают воспринимаемую интенсивность стимула с ее прежним значением, т.е. определяют, стала она больше или меньше, и, исходя из этого, сохраняют направление движения или изменяют его.

Размножение и генетика. Бактерии размножаются бесполым путем: ДНК в их клетке реплицируется (удваивается), клетка делится надвое, и каждая дочерняя клетка получает по одной копии родительской ДНК. Бактериальная ДНК может передаваться и между неделящимися клетками. При этом их слияния (как у эукариот) не происходит, число особей не увеличивается, и обычно в другую клетку переносится лишь небольшая часть генома (полного набора генов), в отличие от «настоящего» полового процесса, при котором потомок получает по полному комплекту генов от каждого родителя. Такой перенос ДНК может осуществляться тремя путями. При трансформации бактерия поглощает из окружающей среды «голую» ДНК, попавшую туда при разрушении других бактерий или сознательно «подсунутую» экспериментатором. Процесс называется трансформацией, поскольку на ранних стадиях его изучения основное внимание уделялось превращению (трансформации) таким путем безвредных организмов в вирулентные. Фрагменты ДНК могут также переноситься от бактерии к бактерии особыми вирусами — бактериофагами. Это называется трансдукцией. Известен также процесс, напоминающий оплодотворение и называемый конъюгацией: бактерии соединяются друг с другом временными трубчатыми выростами (копуляционными фимбриями), через которые ДНК переходит из «мужской» клетки в «женскую». Иногда в бактерии присутствуют очень мелкие добавочные хромосомы — плазмиды, которые также могут переноситься от особи к особи. Если при этом плазмиды содержат гены, обусловливающие резистентность к антибиотикам, говорят об инфекционной резистентности. Она важна с медицинской точки зрения, поскольку может распространяться между различными видами и даже родами бактерий, в результате чего вся бактериальная флора, скажем кишечника, становится устойчивой к действию определенных лекарственных препаратов.

МЕТАБОЛИЗМ

Отчасти в силу мелких размеров бактерий интенсивность их метаболизма гораздо выше, чем у эукариот. При самых благоприятных условиях некоторые бактерии могут удваивать свою общую массу и численность примерно каждые 20 мин. Это объясняется тем, что ряд их важнейших ферментных систем функционирует с очень высокой скоростью. Так, кролику для синтеза белковой молекулы требуются считанные минуты, а бактерии — секунды. Однако в естественной среде, например в почве, большинство бактерий находится «на голодном пайке», поэтому если их клетки и делятся, то не каждые 20 мин, а раз в несколько дней.

Питание. Бактерии бывают автотрофами и гетеротрофами. Автотрофы («сами себя питающие») не нуждаются в веществах, произведенных другими организмами. В качестве главного или единственного источника углерода они используют его диоксид (CO2). Включая CO2 и другие неорганические вещества, в частности аммиак (Nh4), нитраты (NO-3) и различные соединения серы, в сложные химические реакции, они синтезируют все необходимые им биохимические продукты. Гетеротрофы («питающиеся другим») используют в качестве основного источника углерода (некоторым видам нужен и CO2) органические (углеродсодержащие) вещества, синтезированные другими организмами, в частности сахара. Окисляясь, эти соединения поставляют энергию и молекулы, необходимые для роста и жизнедеятельности клеток. В этом смысле гетеротрофные бактерии, к которым относится подавляющее большинство прокариот, сходны с человеком.

Главные источники энергии. Если для образования (синтеза) клеточных компонентов используется в основном световая энергия (фотоны), то процесс называется фотосинтезом, а способные к нему виды — фототрофами. Фототрофные бактерии делятся на фотогетеротрофов и фотоавтотрофов в зависимости от того, какие соединения — органические или неорганические — служат для них главным источником углерода. Фотоавтотрофные цианобактерии (сине-зеленые водоросли), как и зеленые растения, за счет световой энергии расщепляют молекулы воды (h3O). При этом выделяется свободный кислород (1/2O2) и образуется водород (2H+), который, можно сказать, превращает диоксид углерода (CO2) в углеводы. У зеленых и пурпурных серных бактерий световая энергия используется для расщепления не воды, а других неорганических молекул, например сероводорода (h3S). В результате также образуется водород, восстанавливающий диоксид углерода, но кислород не выделяется. Такой фотосинтез называется аноксигенным. Фотогетеротрофные бактерии, например пурпурные несерные, используют световую энергию для получения водорода из органических веществ, в частности изопропанола, но его источником у них может служить и газообразный h3. Если основной источник энергии в клетке — окисление химических веществ, бактерии называются хемогетеротрофами или хемоавтотрофами в зависимости от того, какие молекулы служат главным источником углерода — органические или неорганические. У первых органика дает как энергию, так и углерод. Хемоавтотрофы получают энергию при окислении неорганических веществ, например водорода (до воды: 2h5 + O2 в 2h3O), железа (Fe2+ в Fe3+) или серы (2S + 3O2 + 2h3O в 2SO42- + 4H+), а углерод — из СO2. Эти организмы называют также хемолитотрофами, подчеркивая тем самым, что они «питаются» горными породами.

Дыхание. Клеточное дыхание — процесс высвобождения химической энергии, запасенной в «пищевых» молекулах, для ее дальнейшего использования в жизненно необходимых реакциях. Дыхание может быть аэробным и анаэробным. В первом случае для него необходим кислород. Он нужен для работы т.н. электронотранспортной системы: электроны переходят от одной молекулы к другой (при этом выделяется энергия) и в конечном итоге присоединяются к кислороду вместе с ионами водорода — образуется вода. Анаэробным организмам кислород не нужен, а для некоторых видов этой группы он даже ядовит. Высвобождающиеся в ходе дыхания электроны присоединяются к другим неорганическим акцепторам, например нитрату, сульфату или карбонату, или (при одной из форм такого дыхания — брожении) к определенной органической молекуле, в частности к глюкозе. См. также МЕТАБОЛИЗМ.

КЛАССИФИКАЦИЯ

У большинства организмов видом принято считать репродуктивно изолированную группу особей. В широком смысле это означает, что представители данного вида могут давать плодовитое потомство, спариваясь только с себе подобными, но не с особями других видов. Таким образом, гены конкретного вида, как правило, не выходят за его пределы. Однако у бактерий может происходить обмен генами между особями не только разных видов, но и разных родов, поэтому правомерно ли применять здесь привычные концепции эволюционного происхождения и родства, не вполне ясно. В связи с этой и другими трудностями общепринятой классификации бактерий пока не существует. Ниже приведен один из широко используемых ее вариантов.

ЦАРСТВО MONERA

Тип Gracilicutes (тонкостенные грамотрицательные бактерии)

Класс Scotobacteria (нефотосинтезирующие формы, например миксобактерии) Класс Anoxyphotobacteria (не выделяющие кислорода фотосинтезирующие формы, например пурпурные серные бактерии) Класс Oxyphotobacteria (выделяющие кислород фотосинтезирующие формы, например цианобактерии)

Тип Firmicutes (толстостенные грамположительные бактерии)

Класс Firmibacteria (формы с жесткой клеткой, например клостридии)

Класс Thallobacteria (разветвленные формы, например актиномицеты)

Тип Tenericutes (грамотрицательные бактерии без клеточной стенки)

Класс Mollicutes (формы с мягкой клеткой, например микоплазмы)

Тип Mendosicutes (бактерии с неполноценной клеточной стенкой)

Класс Archaebacteria (древние формы, например метанобразующие)

Домены. Недавние биохимические исследования показали, что все прокариоты четко разделяются на две категории: маленькую группу архебактерий (Archaebacteria — «древние бактерии») и всех остальных, называемых эубактериями (Eubacteria — «истинные бактерии»). Считается, что архебактерии по сравнению с эубактериями примитивнее и ближе к общему предку прокариот и эукариот. От прочих бактерий они отличаются несколькими существенными признаками, включая состав молекул рибосомной РНК (pРНК), участвующей в синтезе белка, химическую структуру липидов (жироподобных веществ) и присутствие в клеточной стенке вместо белково-углеводного полимера муреина некоторых других веществ. В приведенной выше системе классификации архебактерии считаются лишь одним из типов того же царства, которое объединяет и всех эубактерий. Однако, по мнению некоторых биологов, различия между архебактериями и эубактериями настолько глубоки, что правильнее рассматривать архебактерии в составе Monera как особое подцарство. В последнее время появилось еще более радикальное предложение. Молекулярный анализ выявил между двумя этими группами прокариот столь существенные различия в структуре генов, что присутствие их в рамках одного царства организмов некоторые считают нелогичным. В связи с этим предложено создать таксономическую категорию (таксон) еще более высокого ранга, назвав ее доменом, и разделить все живое на три домена — Eucarya (эукариоты), Archaea (архебактерии) и Bacteria (нынешние эубактерии).

ЭКОЛОГИЯ

Две важнейшие экологические функции бактерий — фиксация азота и минерализация органических остатков.

Азотфиксация. Связывание молекулярного азота (N2) с образованием аммиака (Nh4) называется азотфиксацией, а окисление последнего до нитрита (NO-2) и нитрата (NO-3) — нитрификацией. Это жизненно важные для биосферы процессы, поскольку растениям необходим азот, но усваивать они могут лишь его связанные формы. В настоящее время примерно 90% (ок. 90 млн. т) годового количества такого «фиксированного» азота дают бактерии. Остальное количество производится химическими комбинатами или возникает при разрядах молний. Азот воздуха, составляющий ок. 80% атмосферы, связывается в основном грамотрицательным родом ризобиум (Rhizobium) и цианобактериями. Виды ризобиума вступают в симбиоз примерно с 14 000 видов бобовых растений (семейство Leguminosae), к которым относятся, например, клевер, люцерна, соя и горох. Эти бактерии живут в т.н. клубеньках — вздутиях, образующихся на корнях в их присутствии. Из растения бактерии получают органические вещества (питание), а взамен снабжают хозяина связанным азотом. За год таким способом фиксируется до 225 кг азота на гектар. В симбиоз с другими азотфиксирующими бактериями вступают и небобовые растения, например ольха. Цианобактерии фотосинтезируют, как зеленые растения, с выделением кислорода. Многие из них способны также фиксировать атмосферный азот, потребляемый затем растениями и в конечном итоге животными. Эти прокариоты служат важным источником связанного азота почвы в целом и рисовых чеков на Востоке в частности, а также главным его поставщиком для океанских экосистем.

Минерализация. Так называется разложение органических остатков до диоксида углерода (CO2), воды (h3O) и минеральных солей. С химической точки зрения, этот процесс эквивалентен горению, поэтому он требует большого количества кислорода. В верхнем слое почвы содержится от 100 000 до 1 млрд. бактерий на 1 г, т.е. примерно 2 т на гектар. Обычно все органические остатки, попав в землю, быстро окисляются бактериями и грибами. Более устойчиво к разложению буроватое органическое вещество, называемое гуминовой кислотой и образующееся в основном из содержащегося в древесине лигнина. Оно накапливается в почве и улучшает ее свойства.

БАКТЕРИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Учитывая разнообразие катализируемых бактериями химических реакций, неудивительно, что они широко используются в производстве, в ряде случаев с глубокой древности. Славу таких микроскопических помощников человека прокариоты делят с грибами, в первую очередь — дрожжами, которые обеспечивают большую часть процессов спиртового брожения, например при изготовлении вина и пива. Сейчас, когда стало возможным вводить в бактерии полезные гены, заставляя их синтезировать ценные вещества, например инсулин, промышленное применение этих живых лабораторий получило новый мощный стимул. См. также ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ.

Пищевая промышленность. В настоящее время бактерии применяются этой отраслью в основном для производства сыров, других кисломолочных продуктов и уксуса. Главные химические реакции здесь — образование кислот. Так, при получении уксуса бактерии рода Acetobacter окисляют этиловый спирт, содержащийся в сидре или других жидкостях, до уксусной кислоты. Аналогичные процессы происходят при квашении капусты: анаэробные бактерии сбраживают содержащиеся в листьях этого растения сахара до молочной кислоты, а также уксусной кислоты и различных спиртов.

Выщелачивание руд. Бактерии применяются для выщелачивания бедных руд, т.е. переведения из них в раствор солей ценных металлов, в первую очередь меди (Cu) и урана (U). Пример — переработка халькопирита, или медного колчедана (CuFeS2). Кучи этой руды периодически поливают водой, в которой присутствуют хемолитотрофные бактерии рода Thiobacillus. В процессе своей жизнедеятельности они окисляют серу (S), образуя растворимые сульфаты меди и железа: CuFeS2 + 4O2 в CuSO4 + FeSO4. Такие технологии значительно упрощают получение из руд ценных металлов; в принципе, они эквивалентны процессам, протекающим в природе при выветривании горных пород.

Переработка отходов. Бактерии служат также для превращения отходов, например сточных вод, в менее опасные или даже полезные продукты. Сточные воды — одна из острых проблем современного человечества. Их полная минерализация требует огромных количеств кислорода, и в обычных водоемах, куда принято сбрасывать эти отходы, его для их «обезвреживания» уже не хватает. Решение заключается в дополнительной аэрации стоков в специальных бассейнах (аэротенках): в результате бактериям-минерализаторам хватает кислорода для полного разложения органики, и одним из конечных продуктов процесса в наиболее благоприятных случаях становится питьевая вода. Остающийся по ходу дела нерастворимый осадок можно подвергнуть анаэробному брожению. Чтобы такие водоочистные установки отнимали как можно меньше места и денег, необходимо хорошее знание бактериологии.

Другие пути использования. К другим важным областям промышленного применения бактерий относится, например, мочка льна, т.е. отделение его прядильных волокон от других частей растения, а также производство антибиотиков, в частности стрептомицина (бактериями рода Streptomyces).

БОРЬБА С БАКТЕРИЯМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бактерии приносят не только пользу; борьба с их массовым размножением, например в пищевых продуктах или в водных системах целлюлозно-бумажных предприятий, превратилась в целое направление деятельности. Пища портится под действием бактерий, грибов и собственных вызывающих автолиз («самопереваривание») ферментов, если не инактивировать их нагреванием или другими способами. Поскольку главная причина порчи все-таки бактерии, разработка систем эффективного хранения продовольствия требует знания пределов выносливости этих микроорганизмов. Одна из наиболее распространенных технологий — пастеризация молока, убивающая бактерии, которые вызывают, например, туберкулез и бруцеллез. Молоко выдерживают при 61-63° С в течение 30 мин или при 72-73° С всего 15 с. Это не ухудшает вкуса продукта, но инактивирует болезнетворные бактерии. Пастеризовать можно также вино, пиво и фруктовые соки. Давно известна польза хранения пищевых продуктов на холоде. Низкие температуры не убивают бактерий, но не дают им расти и размножаться. Правда, при замораживании, например, до -25° С численность бактерий через несколько месяцев снижается, однако большое количество этих микроорганизмов все же выживает. При температуре чуть ниже нуля бактерии продолжают размножаться, но очень медленно. Их жизнеспособные культуры можно хранить почти бесконечно долго после лиофилизации (замораживания — высушивания) в среде, содержащей белок, например в сыворотке крови. К другим известным методам хранения пищевых продуктов относятся высушивание (вяление и копчение), добавка больших количеств соли или сахара, что физиологически эквивалентно обезвоживанию, и маринование, т.е. помещение в концентрированный раствор кислоты. При кислотности среды, соответствующей pH 4 и ниже, жизнедеятельность бактерий обычно сильно тормозится или прекращается.

БАКТЕРИИ И БОЛЕЗНИ

Бактерии были открыты А.Левенгуком в конце 17 в., и еще долгое время считалось, что они способны самозарождаться в гниющих остатках. Это мешало пониманию связи прокариот с возникновением и распространением болезней, препятствуя одновременно разработке адекватных лечебных и профилактических мероприятий. Л.Пастер первым установил, что бактерии происходят только от других живых бактерий и могут вызывать определенные заболевания. В конце 19 в. Р.Кох и другие ученые значительно усовершенствовали методы идентификации этих патогенов и описали множество их видов. Для установления того, что наблюдаемое заболевание вызывается вполне определенной бактерией, до сих пор пользуются (с небольшими модификациями) «постулатами Коха»: 1) данный патоген должен присутствовать у всех больных; 2) можно получить его чистую культуру; 3) он должен при инокуляции вызывать ту же болезнь у здорового человека; 4) его можно обнаружить у вновь заболевшего. Дальнейший прогресс в этой области связан с развитием иммунологии, основы которой заложил еще Пастер (на первых порах тут много сделали французские ученые), и с открытием в 1928 А.Флемингом пенициллина.

Окрашивание по Граму. Для идентификации болезнетворных бактерий крайне полезным оказался метод окрашивания препаратов, разработанный в 1884 датским бактериологом Х.Грамом. Он основан на устойчивости бактериальной клеточной стенки к обесцвечиванию после обработки особыми красителями. Если она не обесцвечивается, бактерию называют грамположительной, в противном случае — грамотрицательной. Это различие связано с особенностями строения клеточной стенки и некоторыми метаболическими признаками микроорганизмов. Отнесение патогенной бактерии к одной из двух данных групп помогает врачам назначить нужный антибиотик или другое лекарство. Так, бактерии, вызывающие фурункулы, всегда грамположительны, а возбудители бактериальной дизентерии — грамотрицательны. См. также АНТИБИОТИКИ.

Типы патогенов. Некоторые патогены, т.е. болезнетворные микроорганизмы, могут быть облигатными паразитами, т.е. они способны жить только в теле организма-хозяина. Такова, к примеру, вызывающая сифилис бледная трепонема, или бледная спирохета (Treponema pallidum), которая быстро погибает во внешней среде. Еще сильнее такая особенность выражена у риккетсий (сыпной тиф, пятнистая лихорадка Скалистых гор и др.) и хламидий (трахома, пситтакоз). Эти организмы могут жить только внутри других клеток и так мелки, что их долгое время относили к вирусам. Другие виды обычно живут независимо от каких-либо хозяев, но в особых условиях становятся паразитами. Пример — Pseudomonas aeruginosa, почвенная бактерия, способная иногда инфицировать раны или просто заражать людей с ослабленным здоровьем. Зачастую патогены живут в организме хозяев, не причиняя им вреда, и вызывают болезни лишь при особых обстоятельствах, роль которых не всегда ясна. Бактерии не могут преодолеть барьер, создаваемый неповрежденной кожей; они проникают внутрь организма через раны и тонкие слизистые оболочки, выстилающие изнутри ротовую полость, пищеварительный тракт, дыхательные и мочеполовые пути и проч. Поэтому от человека к человеку они передаются с зараженной пищей или питьевой водой (брюшной тиф, бруцеллез, холера, дизентерия), с вдыхаемыми капельками влаги, попавшими в воздух при чихании, кашле или просто разговоре больного (дифтерия, легочная чума, туберкулез, стрептококковые инфекции, пневмония) или при прямом контакте слизистых оболочек двух людей (гонорея, сифилис, бруцеллез). Попав на слизистую оболочку, патогены могут поражать только ее (например, возбудители дифтерии в дыхательных путях) или проникать глубже, как, скажем, трепонема при сифилисе. Симптомы заражения бактериями часто объясняют действием токсичных веществ, вырабатываемых этими микроорганизмами. Их принято подразделять на две группы. Экзотоксины выделяются из бактериальной клетки, например, при дифтерии, столбняке, скарлатине (причина красной сыпи). Интересно, что во многих случаях экзотоксины вырабатываются только бактериями, которые сами заражены вирусами, содержащими соответствующие гены. Эндотоксины входят в состав бактериальной клеточной стенки и высвобождаются лишь после гибели и разрушения патогена.

Пищевые отравления. Анаэробная бактерия Clostridium botulinum, обычно живущая в почве и иле, — причина ботулизма. Она образует очень устойчивые к нагреванию споры, которые могут прорастать после пастеризации и копчения продуктов. В ходе своей жизнедеятельности бактерия образует несколько близких по строению токсинов, относящихся к сильнейшим из известных ядов. Убить человека может меньше 1/10 000 мг такого вещества. Эта бактерия изредка заражает фабричные консервы и несколько чаще — домашние. Выявить на глаз ее присутствие в овощных или мясных продуктах обычно невозможно. В США ежегодно регистрируется несколько десятков случаев ботулизма, смертность при которых составляет 30-40%. К счастью, ботулинотоксин — это белок, поэтому его можно инактивировать непродолжительным кипячением. Гораздо шире распространены пищевые отравления, вызываемые токсином, который вырабатывается некоторыми штаммами золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). Симптомы — понос и упадок сил; смертельные исходы редки. Этот токсин — также белок, но, к сожалению, очень термостойкий, поэтому кипячением пищи его инактивировать трудно. Если продукты не сильно им отравлены, то, чтобы предотвратить размножение стафилококка, рекомендуется хранить их до употребления при температуре либо ниже 4° С, либо выше 60° С. Бактерии рода Salmonella также способны, заражая пищу, причинять вред здоровью. Строго говоря, это не пищевое отравление, а кишечная инфекция (сальмонеллез), симптомы которой обычно возникают через 12-24 ч после попадания патогена в организм. Смертность от нее довольно высокая. Стафилококковые отравления и сальмонеллез связаны в основном с потреблением постоявших при комнатной температуре мясных продуктов и салатов, особенно на пикниках и праздничных застольях.

Естественная защита организма. В организме животных существует несколько «линий обороны» против патогенных микроорганизмов. Одну из них образуют белые кровяные тельца, фагоцитирующие, т.е. поглощающие, бактерии и вообще чужеродные частицы, другую — иммунная система. Обе они действуют взаимосвязанно. Иммунная система очень сложна и существует только у позвоночных. Если в кровь животного проникает чужеродный белок или высокомолекулярный углевод, то он становится здесь антигеном, т.е. веществом, стимулирующим выработку организмом «противодействующего» вещества — антитела. Антитело — это белок, который связывает, т.е. инактивирует, специфический для него антиген, часто вызывая его преципитацию (осаждение) и удаление из кровотока. Каждому антигену соответствует строго определенное антитело. Бактерии, как правило, тоже вызывают образование антител, которые стимулируют лизис, т.е. разрушение, их клеток и делают их более доступными для фагоцитоза. Часто можно заранее иммунизировать индивида, повысив его естественную сопротивляемость бактериальной инфекции. Кроме «гуморального иммунитета», обеспечиваемого циркулирующими в крови антителами, существует иммунитет «клеточный», связанный со специализированными белыми кровяными тельцами, т.н. T-клетками, которые убивают бактерии при прямом контакте с ними и с помощью токсичных веществ. T-клетки нужны и для активации макрофагов — белых кровяных телец другого типа, также уничтожающих бактерии.

Химиотерапия и антибиотики. Поначалу для борьбы с бактериями применялось очень мало лекарств (химиотерапевтических препаратов). Трудность заключалась в том, что, хотя эти препараты легко убивают микробов, зачастую такое лечение вредно для самого больного. К счастью биохимическое сходство человека и микробов, как теперь известно, все же неполное. Например, антибиотики группы пенициллина, синтезируемые определенными грибами и используемые ими для борьбы с бактериями-конкурентами, нарушают образование бактериальной клеточной стенки. Поскольку у клеток человека такой стенки нет, эти вещества губительны только для бактерий, хотя иногда они и вызывают у нас аллергическую реакцию. Кроме того, рибосомы прокариот, несколько отличные от наших (эукариотических), специфически инактивируются антибиотиками типа стрептомицина и хлоромицетина. Далее, некоторые бактерии должны сами обеспечивать себя одним из витаминов — фолиевой кислотой, а ее синтез в их клетках подавляют синтетические сульфамидные препараты. Сами мы получаем этот витамин с пищей, поэтому при таком лечении не страдаем. Сейчас против почти всех бактериальных патогенов существуют природные или синтетические лекарственные средства.

Здравоохранение. Борьба с патогенами на уровне индивидуального больного — только один из аспектов применения медицинской бактериологии. Не менее важно изучение развития бактериальных популяций вне организма больного, их экологии, биологии и эпидемиологии, т.е. распространения и динамики численности. Известно, например, что возбудитель чумы Yersinia pestis живет в теле грызунов, служащих «природным резервуаром» этой инфекции, и переносчиками ее между животными являются блохи. См. также ЭПИДЕМИЯ. Если в водоем попадают канализационные стоки, там в течение некоторого периода времени, зависящего от различных условий, сохраняют жизнеспособность возбудители ряда кишечных инфекций. Так, щелочные водохранилища Индии, где pH среды меняется в зависимости от времени года, — весьма благоприятная среда для выживания холерного вибриона (Vibrio cholerae). Информация такого рода крайне важна для работников здравоохранения, занимающихся выявлением очагов распространения болезней, прерыванием путей их передачи, осуществлением программ иммунизации и другими профилактическими мероприятиями.

ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЙ

Многие бактерии нетрудно выращивать в т.н. культуральной среде, в состав которой могут входить мясной бульон, частично переваренный белок, соли, декстроза, цельная кровь, ее сыворотка и другие компоненты. Концентрация бактерий в таких условиях обычно достигает примерно миллиарда на кубический сантиметр, в результате чего среда становится мутной. Для изучения бактерий необходимо уметь получать их чистые культуры, или клоны, представляющие собой потомство одной-единственной клетки. Это нужно, например, для определения того, какой вид бактерии инфицировал больного и к какому антибиотику данный вид чувствителен. Микробиологические образцы, например, взятые из горла или ран мазки, пробы крови, воды или других материалов, сильно разводят и наносят на поверхность полутвердой среды: на ней из отдельных клеток развиваются округлые колонии. Отверждающим культуральную среду агентом обычно служит агар — полисахарид, получаемый из некоторых морских водорослей и почти ни одним видом бактерий не перевариваемый. Агаровые среды используют в виде «косячков», т.е. наклонных поверхностей, образующихся в стоящих под большим углом пробирках при застывании расплавленной культуральной среды, или в виде тонких слоев в стеклянных чашках Петри — плоских круглых сосудах, закрываемых такой же по форме, но чуть большей по диаметру крышкой. Обычно через сутки бактериальная клетка успевает размножиться настолько, что образует легко заметную невооруженным глазом колонию. Ее можно перенести на другую среду для дальнейшего изучения. Все культуральные среды должны быть перед началом выращивания бактерий стерильными, а в дальнейшем следует принимать меры против поселения на них нежелательных микроорганизмов. Чтобы рассмотреть выращенные таким способом бактерии, прокаливают на пламени тонкую проволочную петлю, прикасаются ею сначала к колонии или мазку, а затем — к капле воды, нанесенной на предметное стекло. Равномерно распределив взятый материал в этой воде, стекло высушивают и два-три раза быстро проводят над пламенем горелки (сторона с бактериями должна быть обращена вверх): в результате микроорганизмы, не повреждаясь, прочно прикрепляются к субстрату. На поверхность препарата капают краситель, затем стекло промывают в воде и вновь сушат. Теперь можно рассматривать образец под микроскопом. Чистые культуры бактерий идентифицируют главным образом по их биохимическим признакам, т.е. определяют, образуют ли они из определенных сахаров газ или кислоты, способны ли переваривать белок (разжижать желатину), нуждаются ли для роста в кислороде и т.д. Проверяют также, окрашиваются ли они специфическими красителями. Чувствительность к тем или иным лекарственным препаратам, например антибиотикам, можно выяснить, поместив на засеянную бактериями поверхность маленькие диски из фильтровальной бумаги, пропитанные данными веществами. Если какое-либо химическое соединение убивает бактерии, вокруг соответствующего диска образуется свободная от них зона.

Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000.

dic.academic.ru

Бактерии относятся к доядерным одноклеточным микроорганизмам

Все живущие на нашей планете организмы разделяются на два типа: клеточные и те, которые не имеют клетки. К доклеточным организмам относятся фаги и вирусы, которых многие ученые выделяют в отдельное царство. Бактерии же относятся к организмам, имеющим клеточное строение, но у которых нет четко выраженного ядра. Это отдельное царство – прокариоты, доядерные, или дробянки.

Отличия в строении прокариотической клетки и клеток эукариотов

Наукой доказано, что именно прокариотам мы обязаны зарождением жизни на Земле. Чтобы понять, почему бактерии относят к прокариотам, необходимо иметь общие представления о строении клетки бактерий и более высокоразвитых живых организмов, таких как растения и животные.

В клетках прокариотов, к которым относятся бактерии и сине-зеленые водоросли, нет четко оформленного ядра, а вся генетическая информация находится в спиралевидной нити, замкнутой в кольцо.

Эукариоты имеют истинное ядро, в котором и хранится вся наследственная информация. Ядро у животных и растений отделено от цитоплазмы мембраной, состоящей из двух слоев, поэтому их относят к ядерным организмам. Геном клеток эукариотов (ядерных) состоит из конкретного набора хромосом, которые связаны с белками-гистонами.

Если рассматривать природу клетки бактерий и растений, то для клеток растений характерно наличие пластид и центральной вакуоли, а запасом питательных веществ является крахмал. Клеточная стенка у растений состоит из целлюлозы.

Клетки животных не имеют центральной вакуоли и пластид. Запас питательных веществ составляет гликоген. Клеточная стенка животных и грибов состоит из хитина. Прокариотам, так же как и эукариотам, свойственен набор рибосом, но у бактерий они гораздо мельче.

Цитоплазма клетки эукариотов состоит из отсеков, разделенных между собой оболочками из липидов. В каждом таком отделении протекают свои химические процессы, чего не наблюдается у прокариотов. То, что бактерии относят к доядерным организмам, говорит о том, что процессы эволюции происходили от простого организма к более сложному.

Природа строения клетки микробов позволяет им быстро приспосабливаться к различным условиям, видоизменяться и жить в таких условиях, где для других организмов жизнь невозможна.

Группы доядерных одноклеточных микроорганизмов

Различают бактерии по разным критериям – по толщине стенки и способности окрашиваться, по образованию спор, по наличию или отсутствию жгутиков. Относиться к разным группам эти организмы могут и по способу питания, что в биологии считается важным фактором.

Бактерии-фототрофы

К фототрофным микроорганизмам относятся те, для которых источником питания является свет. Все они имеют пигмент, с помощью которого поглощается солнечная энергия. Бактерии, окрашенные в сине-зеленые цвета, содержат хлорофиллы, а имеющие оранжево-красные цвета содержат каротиноиды.

Их рост и развитие зависят от наличия солнечного света. Большинство фототрофных бактерий являются жителями соленых и пресных водоемов, чаще всего они находятся там, где есть сероводород. В почве их количество незначительно, но в затопленных местах они начинают интенсивно развиваться.

Серные бактерии пурпурного цвета получают энергию из сероводорода

Бактерии-фототрофы, живущие в почве, способны связывать молекулярный азот, водород и органические вещества, являющиеся для них источником энергии.

Бактерии-хемоавтотрофы

К хемоавтотрофам относятся те микроорганизмы, которые в качестве источника энергии применяют такие неорганические вещества, как соединения серы, аммиак, железо, нитриты и другие элементы. В таких соединениях источником углерода для них есть углекислый газ, который они получают в результате окислительных процессов.

Хемоавтотрофы есть только среди бактерий, их количество в сравнении с остальными группами невелико, несмотря на это, они имеют большое значение в деятельности человека. Так, способность железобактерий в результате окислительных процессов создавать железную руду дала возможность человеку получать железо и другие сплавы.

Железобактерии в реке

Многие из тех микроорганизмов, которые относятся к хемоавтотрофам, применяются при выщелачивании рудников. Через слой раздробленной породы пропускают воду вместе с бактериями и после отбирают полученные сульфаты металлов.

Бактерии-органотрофы

По источнику получения энергии различают гетеротрофы (которым по своей природе необходимы питательные вещества, вырабатываемые другими организмами) и автотрофы (самостоятельно перерабатывающие неорганические вещества в органические). К гетеротрофам относятся все животные, человек и некоторые растения.

К органотрофам относят микроорганизмы, источником энергии для которых являются органические вещества. Именно они являются источником таких процессов, как гниение и брожение. Они относятся к замыкающей составляющей жизни всех живых организмов на планете и имеют неоценимое значение в утилизации органики. Эта группа бактерий не только преобразовывает всю отмершую органику, а и поставляет растениям нужные им питательные вещества, которые получаются в результате переработки.

Группу микробов, которые относятся к органотрофам, человечество применяет в пищевой промышленности для сбраживания. Некоторые из этой группы относятся к облигатным, кислород для них губителен, некоторые к факультативным, легко переходят от дыхания без доступа кислорода к кислородному.

Так, молочнокислые микроорганизмы получают необходимую энергию, преобразуя углеводы в молочную кислоту. Такая реакция происходит и в организме человека при выполнении физических нагрузок, когда кровь не может в полном объеме поставлять в мышцы необходимый кислород.

В зависимости от того, к какой группе относятся бактерии, они способны в результате процессов брожения выделять другие кислоты, например, муравьиную, уксусную, пропионовую, янтарную.

Часть органотрофов живет в симбиозе с другими живыми организмами. Так, в желудках жвачных животных существует множество бактерий, помогающих им переваривать пищу. Не является исключением и человек. На нашей коже и в кишечнике живет множество бактерий, помогающих нам. Так, если убрать органотрофов, обитающих на нашей коже, для которых наш пот является пищей, то на их место придут различные грибки, которые вызывают различные кожные заболевания.

Бактерии-паразиты

Существует большая группа микробов, которые относятся к паразитам, то есть тем, которые живут за счет своего хозяина, причиняя ему при этом вред. Представителей этой группы относят к анаэробам, то есть они не дышать кислородом: факультативным (могут спокойно жить в кислородной среде) либо облигатным (в присутствии кислорода гибнут).

Многие из паразитов являются болезнетворными и становятся источниками инфекционных заболеваний, таких как холера, тиф, ангина, чума, дизентерия и многие другие.

Многие из них не могут попасть в организм хозяина через здоровую поверхность и поэтому ищут повреждения и ранки. Зачастую распространению паразитов способствуют различные переносчики, такие как блохи, крысы, клещи.

Природа паразитов такова, что большинство болезнетворных микробов опасны для своего хозяина своими продуктами жизнедеятельности ─ токсинами.

Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли, или цианеи, относятся к отдельной группе. Почему их так называют? Все дело в том, что в их клетках есть особый пигмент синего цвета – фикоцианин, дающий водорослям специфическую сине-зеленую окраску.

Это древнейшие живые обитатели нашей планеты и основной источник кислорода. Долгое время они в микробиологии относились к водорослям, но структура клетки, сходная со структурой клеток прокариотов, дала основание считать бактериями. Основная масса этих водорослей заселяет пресные водоемы, но часть водорослей распространена в биосфере. Также часть водорослей является составляющей лишайников.

Основное предназначение сине-зеленых водорослей ─ это фиксация молекулярного азота. Сине-зеленые водоросли обладают способностью осуществлять два вида фотосинтеза.

- Первый тип ─ это оксигенный, подразумевающий фиксацию углекислого газа из воды, в результате чего выделяется кислород.

- Второй способ носит название аноксигенный. Это процесс фиксации углекислого газа из сероводорода, конечным продуктом которого является сера.

Несмотря на то что бактерии относятся к мельчайшим созданиям и не видны в природе, как другие живые организмы, они не только имеют огромное значение в природе, но и во многих отраслях жизни человека. Мало того, уже доказано, что без дробянок жизнь на Земле невозможна.

probakterii.ru

Общая характеристика бактерий — строение, питание, классификация

Бактерии это самый древний организм на земле, а также самый простой в своем строении. Он состоит всего из одной клетки, которую можно увидеть и изучить только под микроскопом. Характерным признаком бактерий является отсутствие ядра, вот почему бактерии относят к прокариотам.

Некоторые виды образовывают небольшие группы клеток, такие скопления могут быть окружены капсулой (чехлом). Размер, форма и цвет бактерии сильно зависит от окружающей среды.

По форме бактерии различаются на: палочковидные (бациллы), сферические (кокки) и извитые (спириллы). Встречаются и видоизмененные – кубические, С-образные, звездчатые. Их размеры колеблются от 1 до 10мкм. Отдельные виды бактерий могут активно передвигаться при помощи жгутиков. Последние иногда превышают размер самой бактерии в два раза.

Виды форм бактерий

Виды форм бактерийДля движения бактерии используют жгутики, количество которых бывает различное – один, пара, пучок жгутиков. Расположение жгутиков также бывает разным – с одной стороны клетки, по бокам или равномерно распределены по всей плоскости. Также одним из способов передвижения считается скольжение благодаря слизи, которой покрыт прокариот. У большинства внутри цитоплазмы есть вакуоли. Регулировка ёмкости газа в вакуолях помогает им двигаться в жидкости вверх или вниз, а также перемещаться по воздушных каналах почвы.

Ученые открыли более 10 тысяч разновидностей бактерий, но по предположениям научных исследователей в мире существует их более миллиона видов. Общая характеристика бактерий дает возможность определиться с их ролью в биосфере, а также изучить строение, виды и классификацию царства бактерий.

Места обитания

Простота строения и быстрота адаптации к окружающим условиям помогла бактериям распространиться в широком диапазоне нашей планеты. Они существуют везде: вода, почва, воздух, живые организмы – всё это максимально приемлемое место обитания для прокариотов.

Бактерии находили как на южном полюсе, так и в гейзерах. Они есть на океанском дне, а также в верхних слоях воздушной оболочки Земли. Бактерии живут везде, но их количество зависит от благоприятных условий. К примеру, большая численность видов бактерий проживает в открытых водоемах, а также почве.

Особенности строения

Клетка бактерии отличается не только тем, что в ней нет ядра, но и отсутствием митохондрий и пластид. ДНК данного прокариота находится в специальной ядерной зоне и имеет вид замкнутого в кольцо нуклеоида. У бактерии строение клетки состоит из клеточной стенки, капсулы, капсулоподобной оболочки, жгутиков, пили и цитоплазматичной мембраны. Внутреннее строение оформляют цитоплазма, гранулы, мезосомы, рибосомы, плазмиды, включения и нуклеоид.

Клеточная стенка бактерии выполняет функцию обороны и опоры. Вещества могут свободно протекать сквозь неё, благодаря проницаемости. Данная оболочка имеет в своем составе пектин и гемицеллюлозу. Некоторые бактерии выделяют особую слизь, которая может помочь защититься от пересыхания. Слизь формирует капсулу – полисахарид по химическому составу. В такой форме бактерия способна переносить даже очень большие температуры. Также она выполняет и другие функции, к примеру слипание с любыми поверхностями.

На поверхности клетки бактерии находятся тонкие белковые ворсинки – пили. Их может быть большая численность. Пили помогают клетке передавать генетический материал, а также обеспечивают слипание с другими клетками.

Под плоскостью стенки находится трехслойная цитоплазматичная мембрана. Она гарантирует транспорт веществ, а также имеет немалую роль в образовании спор.

Цитоплазма бактерий на 75 процентов произведена из воды. Состав цитоплазмы:

- Рыбосомы;

- мезосомы;

- аминокислоты;

- ферменты;

- пигменты;

- сахар;

- гранулы и включения;

- нуклеоид.

Обмен веществ у прокариотов возможен, как с участием кислорода, так и без его него. Большая их часть питаются уже готовыми питательными веществами органического происхождения. Очень мало видов способны сами синтезировать органические вещества из неорганических. Это сине-зеленые бактерии и цианобактерии, которые отыграли немалую роль в формировании атмосферы и насыщении её кислородом.

Размножение

В условиях, благоприятных для размножения, оно осуществляется почкованием или вегетативно. Бесполое размножение происходит в такой последовательности:

- Клетка бактерии достигает максимального объема и содержит необходимый запас питательных веществ.

- Клетка удлиняется, посередине появляется перегородка.

- Внутри клетки происходит дележ нуклеотида.

- ДНК основная и отделенная расходятся.

- Клетка делится пополам.

- Остаточное формирование дочерних клеток.

При таком способе размножения нету обмена генетической информацией, поэтому все дочерние клетки будут точной копией материнской.

Процесс размножения бактерий в неблагоприятных условиях более интересен. О способности полового размножения бактерий ученые узнали сравнительно недавно – в 1946 году. У бактерий нет разделения на женские и половые клетки. Но ДНК у них встречается разнополое. Две такие клетки при приближении друг к другу образовывают канал для передачи ДНК, происходит обмен участками – рекомбинация. Процесс довольно длительный, результатом которого являются две совершенно новые особи.

Большинство бактерий очень сложно увидеть под микроскопом, так как они не имеют своей окраски. Немногие разновидности имеют пурпурный или зеленый окрас, благодаря содержанию в них бактериохлорофилла и бактериопурпурина. Хотя если рассматривать некоторые колонии бактерий, становится ясно, что они выделяют окрашиваемые вещества в среду обитания и приобретают яркую окраску. Для того, чтобы подробней изучать прокариотов, их окрашивают.

Фотографии бактерий под микроскопом

Фотографии бактерий под микроскопомКлассификация

Классификация бактерий может быть основана на таких показателях, как:

- Форма

- способ передвижения;

- способ получения энергии;

- продукты жизнедеятельности;

- степень опасности.

По способу питания бывают бактерии автотрофы или гетеротрофы. Автотрофные бактерии пребывают в основном в почве. Гетеротрофы различают такие, как: симбионты, паразиты и сапрофиты.

Бактерии симбионты живут в содружестве с иными организмами.

Бактерии паразиты ничего не производят, поэтому питаются тем, что произвел организм хозяина, либо питается тканями другого организма.

Бактерии сапрофиты проживают на уже отмерших организмах, продуктах и органических отходах. Они способствуют процессам гниения и брожения.

Гниение очищает природу от трупов и других отходов органического происхождения. Без процесса гниения не было бы круговорота веществ в природе. Так в чем же состоит роль бактерий в круговороте веществ?

Бактерии гниения — это помощник в процессе расщепления белковых соединений, а также жиров и других соединений, содержащих в себе азот. Проведя сложную химическую реакцию, они разрывают связи между молекулами органических организмов и захватывают молекулы белка, аминокислот. Расщепляясь, молекулы высвобождают аммиак, сероводород и другие вредные вещества. Они ядовиты и могут вызывать отравление у людей и животных.

Бактерии гниения быстро размножаются в благоприятных для них условиях. Так как это не только полезные бактерии, но и вредные, то чтобы не допустить преждевременного гниения у продуктов, люди научились их обрабатывать: сушить, мариновать, солить, коптить. Все эти способы обработки убивают бактерии и не дают им размножаться.

Бактерии брожения при помощи ферментов способны расщеплять углеводы. Эту способность люди заметили еще в древние времена и используют такие бактерии для изготовления молочнокислых продуктов, уксусов, а также других продуктов питания до сих пор.

Кроме полезных, существуют также и патогенные бактерии. Их жизнедеятельность базируется на паразитизме в организме животных, растений и даже человека. Они вызывают серьезные инфекционные болезни, примером может служить туберкулез, сифилис, язву (сибирскую и язву желудка), дифтерию, чуму и многие другие не менее тяжелые заболевания.

Бактерии, трудясь в совокупности с другими организмами, делают очень важную химическую работу. Очень важно знать какие есть виды бактерий и какую пользу или вред приносят для природы.

Значение в природе и для человека

Выше уже отмечалось большое значение многих видов бактерий (при процессах гниения и различных типах брожения), т.е. выполнение санитарной роли на Земле.

Бактерии также играют огромную роль в круговороте углерода, кислорода, водорода, азота, фосфора, серы, кальция и других элементов. Многие виды бактерий способствуют активной фиксации атмосферного азота и переводят его в органическую форму, способствуя повышению плодородия почв. Особо важное значение имеют те бактерии, которые разлагают целлюлозу, являющиеся основным источником углерода для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.

Сульфатредуцирующие бактерии участвуют в образовании нефти и сероводорода в лечебных грязях, почвах и морях. Так, насыщенный сероводородом слой воды в Черном море является результатом жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий. Деятельность этих бактерий в почвах приводит к образованию соды и содового засоления почвы. Сульфатредуцирующие бактерии переводят питательные вещества в почвах рисовых плантаций в такую форму, которая становится доступной для корней этой культуры. Эти бактерии могут вызывать коррозию металлических подземных и подводных сооружений.

Благодаря жизнедеятельности бактерий почва освобождается от многих продуктов и вредных организмов и насыщается ценными питательными веществами. Бактерицидные препараты успешно используются для борьбы с многими видами насекомых-вредителей (кукурузным мотыльком и др.).

Многие виды бактерий используются в различных отраслях промышленности для получения ацетона, этилового и бутилового спиртов, уксусной кислоты, ферментов, гормонов, витаминов, антибиотиков, белково-витаминных препаратов и т.д.

Без бактерий невозможны процессы при дублении кожи, сушке листьев табака, выработке шелка, каучука, обработке какао, кофе, мочении конопли, льна и других лубоволокнистых растений, квашении капусты, очистке сточных вод, выщелачивании металлов и т.д.

animals-world.ru

Общие сведения о бактериях

Бактерии относятся к царству дробянок (Mychota), надцарству прокариот (Procariota). В отличие от эукариот, к которым относятся растения и грибы, в клетках прокариот нет настоящего обособленного ядра, клеточная стенка не содержит ни целлюлозы, ни хитина, а ее каркас составляет мукопептид муреин. Ядерное вещество (нуклеоид) распределено в цитоплазме клетки диффузно или в виде мелких зерен.

Бактерии представляют собой одноклеточные организмы, не имеющие хлорофилла и живущие, как и все гетеротрофы, за счет готовых органических веществ растений и животных. Среди бактерий имеются сапротрофы и паразиты, однако случаи облигатного паразитизма отсутствуют: все бактерии способны в тех или иных условиях развиваться вне живого организма.

Размеры фитопатогенных бактерий незначительны: от 0,5 до 4,5 мкм в длину и от 0,3 до 0,6 мкм в поперечнике.

Бактериальная клетка окружена жесткой, довольно толстой многослойной оболочкой, придающей клетке определенную постоянную форму. По форме клеток различают бактерии шаровидные и палочковидные; последние могут иметь вид коротких или длинных, прямых или в различной степени изогнутых палочек Болезни растений вызываются преимущественно бактериями, имеющими форму коротких прямых палочек. Чаще они одиночные, но иногда соединены попарно или в цепочки.

У некоторых фитопатогенных бактерий имеется ослизненная оболочка (капсула), защищающая бактериальную клетку от воздействия прямых солнечных лучей и высыхания. При болезнях растений, вызываемых такими бактериями, на пораженных органах обычно образуются скопления слизи (экссудата).

Бактерии бывают неподвижные и подвижные, т.е. активно передвигающиеся при помощи жгутиков. Количество и расположение жгутиков могут быть различными. Известны бактерии с одним, двумя и большим количеством жгутиков. У одних бактерий жгутики находятся на концах клетки, тогда их называют полярными; у других они расположены по всей поверхности клетки — в этом случае их называют перитрихальными. Большинство фитопатогенных бактерий — подвижные формы.

Размножение бактерий происходит путем деления или перешнуровывания клеток. При делении посредине клетки возникает поперечная перегородка, которая разделяет материнскую клетку на две дочерние. При перешнуровывании посредине материнской клетки появляется перетяжка, которая постепенно утончается и в конце концов разделяет клетку на две дочерние. Иногда наблюдаются дробление материнской клетки на несколько дочерних и размножение почкованием. У некоторых бактерий установлен половой процесс типа конъюгации. При оптимальных условиях бактерии размножаются очень быстро: примерно через каждые 20—30 мин их число удваивается. Быстро размножаясь на одном месте, бактерии могут образовать довольно крупные скопления (колонии), имеющие у разных видов различную форму и окраску.  На искусственной питательной среде фитопатогенные бактерии обычно развивают мелкие, блестящие, слизистые колонии округлой формы, чаще всего с ровными краями, белого, сероватого или желтоватого цвета.

На искусственной питательной среде фитопатогенные бактерии обычно развивают мелкие, блестящие, слизистые колонии округлой формы, чаще всего с ровными краями, белого, сероватого или желтоватого цвета.

Некоторые виды бактерий образуют споры. При этом содержимое клетки теряет воду и концентрируется в одном месте. Затем этот участок уплотняется и покрывается собственной, более плотной оболочкой, превращаясь в спору. Споры бактерий очень устойчивы к различным внешним воздействиям и могут сохранять жизнеспособность при неблагоприятных условиях, например, в течение длительного времени выдерживать нагревание до 100 °С и выше, а также сильное охлаждение, высушивание, воздействие химических веществ и т. д. Попав в благоприятную среду, спора прорастает, образуя новую вегетативную клетку, которая в дальнейшем размножается путем деления. Большинство фитопатогенных бактерий спор не образует.

Питание бактерий осуществляется осмотическим путем: питательные вещества поступают внутрь бактериальной клетки непосредственно через ее оболочку. Поселившись в растении, фитопатогенные бактерии выделяют ферменты, с помощью которых они разрушают ткани пораженных органов и используют их в пищу. Набор ферментов у фитопатогенных бактерий достаточно широк; в него входят ферменты, гидролизующие углеводы, белки и другие компоненты растительной ткани. Под действием хлорофиллазы происходит расщепление хлорофилла, вследствие чего на пораженных участках листьев и других зеленых частей растений обычно появляются характерные для бактериозов светлые маслянистые пятна. Побурение и почернение пораженных  бактериями тканей связаны с воздействием окислительного фермента тирозиназы.

бактериями тканей связаны с воздействием окислительного фермента тирозиназы.

Если смотреть сериал Клиника, то можно вспомнить немало серий, где бактерии играли главную роль. Героем серия приходилось постоянно справляться с возникающими проблемами, к счастью, с некоторой долей юмора и оптимизма. Оценить насколько хорошо им это удалось можно просмотрев все сезоны онлайн.