Изменение температуры земли с глубиной – Температура Земли, ее изменение с глубиной. Понятие о тепловом потоке, геотермический градиент и геотермическая ступень, пояс постоянных температур. — Геология. Ответы на экзамен

Температура глубин Земли. Температура под поверхностью Земли

Температура внутри земли чаще всего является довольно субъективным показателем, поскольку точную температуру можно назвать только в доступных местах, например, в Кольской скважине (глубина 12 км). Но это место относится к наружной части земной коры.

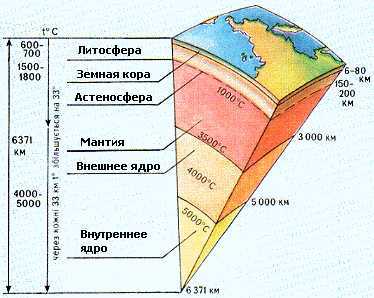

Температуры разных глубин Земли

Как выяснили ученые, температура поднимается на 3 градуса каждые 100 метров вглубь Земли. Эта цифра является постоянной для всех континентов и частей земного шара. Такой рост температуры происходит в верхней части земной коры, примерно первые 20 километров, далее температурный рост замедляется.

Самый большой рост зафиксирован в США, где температура поднялась на 150 градусов за 1000 метров вглубь земли. Самый медленный рост зафиксирован в Южной Африке, столбик термометра поднялся всего лишь на 6 градусов по Цельсию.

На глубине около 35-40 километров температура колеблется в районе 1400 градусов. Граница мантии и внешнего ядра на глубине от 25 до 3000 км раскаляется от 2000 до 3000 градусов. Внутренние ядро нагрето до 4000 градусов. Температура же в самом центре Земли, по последним сведениям, полученным в результате сложных опытов, составляет около 6000 градусов. Такой же температурой может похвастаться и Солнце на своей поверхности.

Минимальные и максимальные температуры глубин Земли

При расчете минимальной и максимальной температуры внутри Земли в расчет не берут данные пояса постоянной температуры. В этом поясе температура является постоянной на протяжении всего года. Пояс располагается на глубине от 5 метров (тропики) и до 30 метров (высокие широты).

Максимальная температура была измерена и зафиксирована на глубине около 6000 метров и составила 274 градуса по Цельсию. Минимальная же температура внутри земли фиксируется в основном в северных районах нашей планеты, где даже на глубине более 100 метров термометр показывает минусовую температуру.

Откуда исходит тепло и как оно распределяется в недрах планеты

Тепло внутри земли исходит от нескольких источников:

1) Распад радиоактивных элементов;

2) Разогретая в ядре Земли гравитационная дифференциация вещества;

3)

Это некоторые варианты возникновения тепла в недрах земли, но вопрос о полном списке и корректности уже имеющегося открыт до сих пор.

Тепловой поток, исходящий из недр нашей планеты, изменяется в зависимости от структурных зон. Поэтому распределение тепла в месте, где находится океан, горы или равнины, имеет совершенно разные показатели.

xn—-8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai

Тепло Земли | Наука и жизнь

В нашей стране, богатой углеводородами, геотермальная энергия — некий экзотический ресурс, который при сегодняшнем положении дел вряд ли составит конкуренцию нефти и газу. Тем не менее этот альтернативный вид энергии может использоваться практически всюду и довольно эффективно.Фото Игоря Константинова.

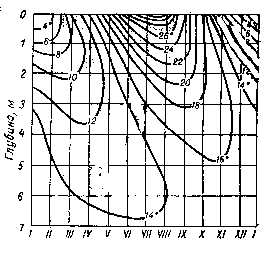

Изменение температуры грунта с глубиной.

Рост температуры термальных вод и вмещающих их сухих пород с глубиной.

Изменение температуры с глубиной в разных регионах.

Извержение исландского вулкана Эйяфьятлайокудль —иллюстрация бурных вулканических процессов, протекающих в активных тектонических и вулканических зонах с мощным тепловым потоком из земных недр.

Установленные мощности геотермальных электростанций по странам мира, МВт.

Распределение геотермальных ресурсов по территории России. Запасы геотермальной энергии, по оценкам экспертов, в несколько раз превышают запасы энергии органического ископаемого топлива. По данным ассоциации «Геотермальное энергетическое общество».

‹

›

Геотермальная энергия — это тепло земных недр. Вырабатывается оно в глубинах и поступает к поверхности Земли в разных формах и с различной интенсивностью.

Температура верхних слоёв грунта зависит в основном от внешних (экзогенных) факторов — солнечного освещения и температуры воздуха. Летом и днём грунт до определённых глубин прогревается, а зимой и ночью охлаждается вслед за изменением температуры воздуха и с некоторым запаздыванием, нарастающим с глубиной. Влияние суточных колебаний температуры воздуха заканчивается на глубинах от единиц до нескольких десятков сантиметров. Сезонные колебания захватывают более глубокие пласты грунта — до десятков метров.

На некоторой глубине — от десятков до сотен метров — температура грунта держится постоянной, равной среднегодовой температуре воздуха у поверхности Земли. В этом легко убедиться, спустившись в достаточно глубокую пещеру.

Когда среднегодовая температура воздуха в данной местности ниже нуля, это проявляется как вечная (точнее, многолетняя) мерзлота. В Восточной Сибири мощность, то есть толщина, круглогодично мёрзлых грунтов достигает местами 200—300 м.

С некоторой глубины (своей для каждой точки на карте) действие Солнца и атмосферы ослабевает настолько, что на первое место выходят эндогенные (внутренние) факторы и происходит разогрев земных недр изнутри, так что температура с глубиной начинает расти.

Разогрев глубинных слоёв Земли связывают, главным образом, с распадом находящихся там радиоактивных элементов, хотя называют и другие источники тепла, например физико-химические, тектонические процессы в глубоких слоях земной коры и мантии. Но чем бы это ни было обусловлено, температура горных пород и связанных с ними жидких и газообразных субстанций с глубиной растёт. С этим явлением сталкиваются горняки — в глубоких шахтах всегда жарко. На глубине 1 км тридцатиградусная жара — нормальное явление, а глубже температура ещё выше.

Тепловой поток земных недр, достигающий поверхности Земли, невелик — в среднем его мощность составляет 0,03—0,05 Вт/м2,

или примерно 350 Вт·ч/м2 в год. На фоне теплового потока от Солнца и нагретого им воздуха это незаметная величина: Солнце даёт каждому квадратному метру земной поверхности около 4000 кВт·ч ежегодно, то есть в 10 000 раз больше (разумеется, это в среднем, при огромном разбросе между полярными и экваториальными широтами и в зависимости от других климатических и погодных факторов).

Незначительность теплового потока из недр к поверхности на большей части планеты связана с низкой теплопроводностью горных пород и особенностями геологического строения. Но есть исключения — места, где тепловой поток велик. Это, прежде всего, зоны тектонических разломов, повышенной сейсмической активности и вулканизма, где энергия земных недр находит выход. Для таких зон характерны термические аномалии литосферы, здесь тепловой поток, достигающий поверхности Земли, может быть в разы и даже на порядки мощнее «обычного». Огромное количество тепла на поверхность в этих зонах выносят извержения вулканов и горячие источники воды.

Именно такие районы наиболее благоприятны для развития геотермальной энергетики. На территории России это, прежде всего, Камчатка, Курильские острова и Кавказ.

В то же время развитие геотермальной энергетики возможно практически везде, поскольку рост температуры с глубиной — явление повсеместное, и задача заключается в «добыче» тепла из недр, подобно тому, как оттуда добывается минеральное сырьё.

В среднем температура с глубиной растёт на 2,5—3оС на каждые 100 м. Отношение разности температур между двумя точками, лежащими на разной глубине, к разности глубин между ними называют геотермическим градиентом.

Обратная величина — геотермическая ступень, или интервал глубин, на котором температура повышается на 1

Чем выше градиент и соответственно ниже ступень, тем ближе тепло глубин Земли подходит к поверхности и тем более перспективен данный район для развития геотермальной энергетики.

В разных районах, в зависимости от геологического строения и других региональных и местных условий, скорость роста температуры с глубиной может резко различаться. В масштабах Земли колебания величин геотермических градиентов и ступеней достигают 25 крат. Например, в штате Орегон (США) градиент составляет 150оС на 1 км, а в Южной Африке — 6оС на 1 км.

Вопрос, какова температура на больших глубинах — 5, 10 км и более? При сохранении тенденции температура на глубине 10 км должна составлять в среднем примерно 250—300

Например, в Кольской сверхглубокой скважине, пробурённой в Балтийском кристаллическом щите, температура до глубины 3 км меняется со скоростью 10оС/1 км, а далее геотермический градиент становится в 2—2,5 раза больше. На глубине 7 км зафиксирована уже температура 120оС, на 10 км — 180oС, а на 12 км — 220oС.

Другой пример — скважина, заложенная в Северном Прикаспии, где на глубине 500 м зарегистрирована температура 42

Предполагается, что геотермический градиент уменьшается начиная с глубины 20—30 км: на глубине 100 км предположительные температуры около 1300—1500oС, на глубине 400 км — 1600oС, в ядре Земли (глубины более 6000 км) — 4000—5000oС.

На глубинах до 10—12 км температуру измеряют через пробурённые скважины; там же, где их нет, её определяют по косвенным признакам так же, как и на бóльших глубинах. Такими косвенными признаками могут быть характер прохождения сей-смических волн или температура изливающейся лавы.

Впрочем, для целей геотермальной энергетики данные о температурах на глубинах более 10 км пока не представляют практического интереса.

На глубинах в несколько километров много тепла, но как его поднять? Иногда эту задачу решает за нас сама природа с помощью естественного теплоносителя — нагретых термальных вод, выходящих на поверхность или же залегающих на доступной для нас глубине. В ряде случаев вода в глубинах разогрета до состояния пара.

Строгого определения понятия «термальные воды» нет. Как правило, под ними подразумевают горячие подземные воды в жидком состоянии или в виде пара, в том числе выходящие на поверхность Земли с температурой выше 20оС, то есть, как правило, более высокой, чем температура воздуха.

Тепло подземных вод, пара, пароводяных смесей — это гидротермальная энергия. Соответственно энергетика, основанная на её использовании, называется гидротермальной.

Сложнее обстоит дело с добычей тепла непосредственно сухих горных пород — петротермальной энергии, тем более что достаточно высокие температуры, как правило, начинаются с глубин в несколько километров.

На территории России потенциал петротермальной энергии в сто раз выше, чем у гидротермальной, — соответственно 3500 и 35 трлн тонн условного топлива. Это вполне естественно — тепло глубин Земли имеется везде, а термальные воды обнаруживаются локально. Однако из-за очевидных технических трудностей для получения тепла и электроэнергии в настоящее время используются большей частью термальные воды.

Воды температурой от 20—30 до 100оС пригодны для отопления, температурой от 150оС и выше — и для выработки электроэнергии на геотермальных электростанциях.

В целом же геотермальные ресурсы на территории России в пересчёте на тонны условного топлива или любую другую единицу измерения энергии примерно в 10 раз выше запасов органического топлива.

Теоретически только за счёт геотермальной энергии можно было бы полностью удовлетворить энергетические потребности страны. Практически же на данный момент на большей части её территории это неосуществимо по технико-экономическим соображениям.

В мире использование геотермальной энергии ассоциируется чаще всего с Исландией — страной, расположенной на северном окончании Срединно-Атлантического хребта, в исключительно активной тектонической и вулканической зоне. Наверное, все помнят мощное извержение вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajökull) в 2010 году.

Именно благодаря такой геологической специфике Исландия обладает огромными запасами геотермальной энергии, в том числе горячих источников, выходящих на поверхность Земли и даже фонтанирующих в виде гейзеров.

В Исландии в настоящее время более 60% всей потребляемой энергии берут из Земли. В том числе за счёт геотермальных источников обеспечивается 90% отопления и 30% выработки электроэнергии. Добавим, что остальная часть электроэнергии в стране производится на ГЭС, то есть также с использованием возобновляемого источника энергии, благодаря чему Исландия выглядит неким мировым экологическим эталоном.

«Приручение» геотермальной энергии в XX веке заметно помогло Исландии в экономическом отношении. До середины прошлого столетия она была очень бедной страной, сейчас занимает первое место в мире по установленной мощности и производству геотермальной энергии на душу населения и находится в первой десятке по абсолютной величине установленной мощности геотермальных электростанций. Однако её население составляет всего 300 тысяч человек, что упрощает задачу перехода на экологически чистые источники энергии: потребности в ней в целом невелики.

Помимо Исландии высокая доля геотермальной энергетики в общем балансе производства электроэнергии обеспечивается в Новой Зеландии и островных государствах Юго-Восточной Азии (Филиппины и Индонезия), странах Центральной Америки и Восточной Африки, территория которых также характеризуется высокой сейсмической и вулканической активностью. Для этих стран при их нынешнем уровне развития и потребностях геотермальная энергетика вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие.

(Окончание следует.)

www.nkj.ru

Температура Земли, ее изменение с глубиной. Понятие о тепловом потоке, геотермический градиент и геотермическая ступень, пояс постоянных температур — Геология. Ответы

Земля относится к группе холодных небесных тел. В космическое пространство она излучает меньше энергии, чем получает извне. На её поверхность воздействует огромный энергетический поток, поступающий от Солнца, около 40% которого сразу же отражается от земной поверхности. Солнечная энергия определяет температуру самого верхнего слоя Земли, которая изменяется под влиянием суточных и сезонных колебаний климата.

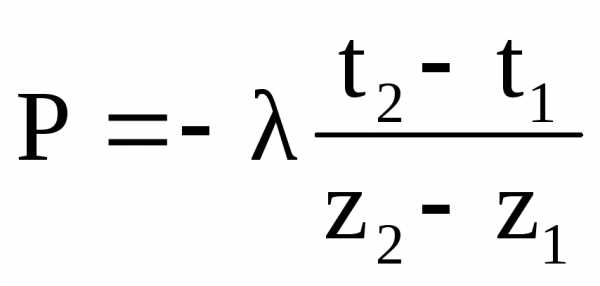

Главными геотермическими параметрами теплового поля Земли являются: геотермический градиент, геотермическая ступень, коэффициенты теплопроводности, теплоёмкость, плотность теплового потока, величина теплогенерации.

Геотермический градиент характеризует изменение температуры горных пород на единицу расстояния. В зависимости от того, измеряется температура по площади или в вертикальном разрезе, выделяют горизонтальный и вертикальный геотермические градиенты.

Величина, обратная геотермическому градиенту называется геотермической ступенью. Она характеризует длину интервала пород, в пределах которого температура повышается на 1 градус.

где — теплопроводность горных пород, grad — геотермический градиент, q-тепловой поток . Понятно, что для положительного теплового потока температура горных пород должна убывать отсюда знак минус в формуле.

Ввиду того. что увеличение температуры на таком расстоянии обычно не превышает тысячных долей градуса, геотермический градиент измеряют в градусах на 100 м. Температура увеличивается с глубиной неравномерно и в разных районах может различаться более чем в 20 раз. Это связано как с различной теплопроводностью пород, так и с количеством тепла, которое поступает из недр Земли. Тепловой поток оценивается количеством тепла, которое поступает снизу на площадь в 1 м2 за 1 секунду. Наиболее важными процессами, генерирующими тепло в недрах нашей планеты являются: 1) процесс гравитационнной (плотностной) дифференциации, благодаря которому Земля оказалась разделенной на несколько оболочек. 2) Распад радиоактивных элементов. 3) Приливное взаимодействие Земли и Луны. Значение остальных источников настолько мало, что ими можно пренебречь. в среднем значения ТП на суше и в пределах океанского дна весьма близки и составляют 52-50 мВт/м2.

ifreestore.net

Изменение температуры почвы с глубиной

Распределение температуры почвы с глубиной зависит от времени суток и года. Различают два типа вертикального распределения температуры почвы:

тип инсоляции;

тип излучения.

При типе инсоляции температура с глубиной понижается, а при типе излучения – повышается. Тип инсоляции характерен для тех промежутков времени, когда радиационный баланс положительный, а тип излучения характерен для промежутков времени, когда радиационный баланс отрицательный.

В умеренных широтах летом тип инсоляции наблюдается днем, а тип излучения – ночью. Вечером, если происходит радиационное охлаждение поверхности почвы, то температура верхних ее слоев начинает повышаться с глубиной, а в ниже лежащих слоях еще сохраняется дневное распределение, то есть уменьшение температуры с глубиной. В результате на некоторой глубине создается теплый слой, от которого температура убывает как вниз, так и к поверхности почвы. Утром верхний слой почвы прогревается, температура в нем начинает убывать с глубиной, а в более глубоких слоях еще сохраняется ночное распределение, то есть увеличение температуры с глубиной. Таким образом, утром имеет место распределение температуры, обратное вечернему: на некоторой глубине создается холодный слой, от которого температура повышается как вниз, так и к поверхности почвы.

Р исунок

2.2 — Термоизоплеты почвы

исунок

2.2 — Термоизоплеты почвы

На температуру почвы влияет растительный и снежный покров. Днем растительный покров затеняет поверхность почвы от солнечной радиации. Ночью он уменьшает радиационное охлаждение почвы. Кроме того, растительность тратит много тепла на испарение. Поэтому, почвы без растительности летом в дневные часы нагреваются сильнее почвы с растительностью. Снежный покров благодаря своей маленькой температуропроводности защищает поверхность почвы от сильного переохлаждения. На тепловой режим почвы в некоторой степени влияют жидкие осадки. Дождь, просачиваясь в почву, выравнивает температуру вышележащих и нижележащих слоев почвы.

Нагревание и охлаждение водоемов

Вода, в отличие от почвы, для прямой и рассеянной солнечной радиации является прозрачным телом, и потому коротковолновая лучистая энергия проникает в воду на довольно значительную глубину (в зависимости от прозрачности воды от 10 до 100 м), и радиационное нагревание их происходит в слое воды толщиной несколько метров.

Второе отличие состоит в том, что объемная теплоемкость воды приблизительно в 2 разы больше теплоемкости почвы, и по этой причине для достижения ими одной и той же температуры вода должна получить больше тепла, чем почва. Если же к воде и к почве поступает одинаковое количество тепла, или же они отдают одинаковое количество тепла, то температура воды изменится на меньшую величину, чем температура почвы.

В-третьих, в почве тепло передается по вертикали путем молекулярной теплопроводности, а в легко движущейся воде передача тепла по вертикали осуществляется в результате более активного процесса — турбулентного перемешивания слоев воды, из-за чего происходит интенсивный обмен физико-химических свойств между этими слоями. Турбулентность в водоемах обусловлена волнением и разными скоростями течений водных масс, а также термической конвекцией, а в морях — конвекцией, вызванной разностью солености водных слоев. Турбулентное перемешивание в водоемах предопределяет:

перенесение тепла вглубь водоемов в 1000-10000 раз больше, чем перенесение его в почве;

быстрое выравнивание температур между слоями воды;

нагревание и охлаждение водных бассейнов до значительно больших глубин;

более медленное, чем в почве, изменение температуры поверхности водоемов, и на величину меньшую, чем изменение температуры на поверхности почвы.

Поверхностный слой воды, как и почвы, хорошо поглощает инфракрасную радиацию. Условия поглощения и отображения длинноволновой радиации в водных бассейнах и в почве отличаются мало. Иначе отстоит дело с коротковолновой радиацией. Короткие волны, в особенности фиолетовые и ультрафиолетовые, проникают в воду на довольно значительную глубину и радиационное нагревание происходит в слое воды толщиной несколько метров.

Расхождения теплового режима водоемов и почв вызываются следующими причинами:

— теплоемкость воды в 3-4 раза больше теплоемкости почвы. Поэтому, для одинакового их нагревания вода должна получить больше тепло, чем почва. Если к воде и к почве поступит одинаковое количество тепла, то температура воды измениться меньше;

— частицы воды имеют большую подвижность. Поэтому, в водоемах передача тепла внутрь воды происходит не путем молекулярной теплопроводности, как в почве, а в результате более интенсивного процесса – турбулентного перемешивания.

Между поверхностными и нижележащими слоями почвы и воды постоянно происходит теплообмен. Поток тепла в почве или водоеме приблизительно выражается формулой:

,

,

где t2 и t1 – температура на глубинах z1 и z2;

λ – коэффициент теплопроводности.

В системе СИ поток тепла выражается в Вт/м2.

studfiles.net

Температура Земли на больших глубинах

Температура Земли на больших глубинах

Наблюдения над температурами в буровых скважинах, глубина которых редко превышает 2—3 км, естественно, не могут дать представления о температурах более глубоких слоёв Земли. Твердое внутреннее ядро планеты Земля 1300 км в радиусе, а жидкое внешнее ядро около 2200 км.

Но здесь нам на помощь приходят некоторые явления из жизни земной коры. К числу таких явлений относится вулканизм. Вулканы, выносят на земную поверхность расплавленные лавы, температура которых свыше 1000°. Стало быть, на больших глубинах мы имеем температуры, превышающие 1000°.

Было время, когда учёные, на основании величины геотермической ступени, пытались вычислить ту глубину, на которой могли быть столь высокие температуры, как 1000—2000°. Однако подобные вычисления нельзя считать достаточно обоснованными. Наблюдения, производившиеся над температурой остывающего базальтового шара (опыты Бишофа), и теоретические расчёты дают основание говорить, что величина геотермической ступени с глубиной увеличивается. Но в каких пределах и до какой глубины идёт подобное увеличение, мы пока сказать не можем.

По предварительным предположениям температура центра ядра Земли составляет около 5000 С.

Наблюдения над температурой глубоких буровых скважин показали, что геотермическая ступень с глубиной увеличивается до 40 и даже 50 м. Но буровые скважины по сравнению с размерами Земли ничтожны и затрагивают они лишь самую поверхность земной коры. Если вообразить себе Землю уменьшённой до размеров шара с диаметром в 1 м, то глубина самых глубоких скважин выразится 0,25 мм. Поэтому нельзя данные о температуре буровых скважин распространять на всю внутреннюю часть земного шара. А по предварительным предположениям температура центра ядра Земли составляет около 5000 С.

Поделись с друзьями:

Пожалуйста, оставьте ваше комментарий. Спасибо!

Похожие статьи:zemlyanin.info

Температура Земли, ее изменение с глубиной. Понятие о тепловом потоке, геотермический градиент и геотермическая ступень, пояс постоянных температур. — Геология. Ответы на экзамен

Земля относится к группе холодных небесных тел. В космическое пространство она излучает меньше энергии, чем получает извне. На её поверхность воздействует огромный энергетический поток, поступающий от Солнца, около 40% которого сразу же отражается от земной поверхности.

Главными геотермическими параметрами теплового поля Земли являются:

Геотермический градиент характеризует изменение температуры горных пород на единицу расстояния. В зависимости от того, измеряется температура по площади или в вертикальном разрезе, выделяют горизонтальный и вертикальный геотермические градиенты.

Величина, обратная геотермическому градиенту называется геотермической ступенью. Она характеризует длину интервала пород, в пределах которого температура повышается на 1 градус.

где — теплопроводность горных пород, grad — геотермический градиент, q-тепловой поток . Понятно, что для положительного теплового потока температура горных пород должна убывать отсюда знак минус в формуле.

Пояс постоянной температуры — уровень Земли, температура которого равна среднегодовой температуре данной местности. Глубина расположения пояса постоянных температур в различных районах колеблется от первых метров до 20-30 м. Солнце не вляет.

Температура увеличивается с глубиной неравномерно и в разных районах может различаться более чем в 20 раз. Это связано как с различной теплопроводностью пород, так и с количеством тепла, которое поступает из недр Земли. Измерения, проведенные в шахтах и буровых скважинах, показывают, что в разных местах увеличение температуры с глубиной варьирует от 15 до 75 °С на километр.

Предполагается, что геотермический градиент уменьшается начиная с глубины 2030 км: на глубине 100 км предположительные температуры около 13001500oС, на глубине 400 км 1600oС, в ядре Земли (глубины более 6000 км) 40005000oС.

Тепловой поток оценивается количеством тепла, которое поступает снизу на площадь в 1 м2 за 1 секунду.

Наиболее важными процессами, генерирующими тепло в недрах являются: 1) процесс гравитационнной (плотностной) дифференциации, благодаря которому Земля оказалась разделенной на несколько оболочек. 2) Распад радиоактивных элементов. 3) Приливное взаимодействие Земли и Луны.

ifreestore.net

5. Температура и давление внутри Земли. Строение земного шара

5. Температура и давление внутри Земли

Чтобы рассчитать, каких значений достигает давление внутри Земли, вызванное весом горных пород, слагающих различные оболочки, нужно знать плотность пород на всех глубинах и величину силы тяжести также на всех глубинах вплоть до центра.

Как мы видели, плотность пород с глубиною растет, хотя и неравномерно. От 2,5 на поверхности она доходит до 3,4 на глубине около 100 км и до 6,0 на уровне 2900 км ниже поверхности. Здесь, на границе ядра, в величине плотности наблюдается скачок: она сразу достигает значения 9,5 (приблизительно), а далее снова растет равномерно, доходя в центре ядра до 12,5 (по М. С. Молоденскому, 1955) (см. рис. 8).

Рис. 8. Изменение плотности внутри Земли.

Что касается силы тяжести, то о ней можно сказать следующее. Сила тяжести — сила, с которой Земля притягивает к себе все тела. Под влиянием этой силы тела, находящиеся в свободном состоянии (например, в воздухе), падают на Землю, т. е. движутся по направлению к центру Земли, постепенно убыстряясь, т. е. получая «ускорение». Величину «ускорения силы тяжести» можно вычислить. На поверхности Земли ускорение силы тяжести равно приблизительно 9,8 м/сек2; в глубине Земли оно сначала немного возрастает, достигая максимума близ поверхности ядра, а затем быстро падает, доходя в центре Земли до нуля (рис. 9). Это понятно: точка, находящаяся в центре земного шара, притягивается всеми окружающими ее частями, с одинаковой силой по всем радиусам, а в итоге равнодействующая будет равна нулю.

Рис. 9. Изменение ускорения силы тяжести внутри Земли.

Обладая указанными сведениями, мы можем вычислить вес столбика пород с поперечным сечением, равным 1 кв. сантиметру, и длиной, равной радиусу Земли или любой его части. Это и будет давление, оказываемое весом вышележащих пород на элементарную площадку (1 кв. см)в глубине Земли. Расчеты приводят к следующим цифрам: у «подошвы» земной коры, т. е. у основания сиалической оболочки (на глубине 50 км) — около 13 тыс. атмосфер, т. е. около 13 тонн на квадратный сантиметр; на границе ядра — около 1,4 миллиона атмосфер; в центре Земли — около 3 млн. атмосфер (рис. 10). Три миллиона атмосфер — это приблизительно три тысячи тонн на квадратный сантиметр. Это — огромная величина. Ни в одной лаборатории достичь таких давлений пока не удалось.

Рис. 10. Изменения давления внутри Земли.

Перейдем к температуре. По данным измерений в буровых скважинах, а также в шахтах, выяснено, что с глубиной температура растет, поднимаясь приблизительно на 3° на протяжении каждых 100 метров. Подобный темп роста температуры сохраняется всюду, на всех материках, но лишь в наружных частях Земли, близ самой ее поверхности. С глубиной величина «геотермического градиента» (геотермический градиент — изменение температуры в градусах на каждый сантиметр) падает. Вычисления, основанные на учете теплопроводности горных пород, показывают, что геотермический градиент, известный для наружных частей земного шара, сохраняется не далее, чем на протяжении первых 20 км; ниже рост температуры заметно замедляется. У подошвы сиалической оболочки вряд ли температура будет выше 900°; на глубине 100 км — около 1500°; дальше рост ее еще более замедляется. Что касается центральных частей Земли, в частности ядра, то с достоверностью о них оказать что-либо очень трудно. Специалисты, изучавшие этот вопрос, полагают, что недра Земли нагреты не выше, чем на 2–3 тысячи градусов (рис. 11).

Рис. 11. Изменение температуры внутри Земли.

Может быть, интересно для сравнения напомнить, что в центре Солнца температура оценивается в 1 миллион градусов, на поверхности Солнца — около 6000°. Волосок горящей электрической лампочки накален до 3000°.

Интересные данные имеются по вопросу об источниках тепла и тепловом режиме земного шара. Когда-то считалось, что Земля сохраняет в себе «первозданное» тепло, оставленное ей «в наследство» Солнцем, и постепенно теряет его, остывая и сокращаясь в объеме. Открытие радиоактивных элементов изменило прежние представления. Оказалось, что породы, слагающие земную кору, содержат радиоактивные элементы, которые самопроизвольно и непрерывно выделяют тепло. Количество этого тепла оценивается приблизительно в 6 миллионных долей малой калории на 1 кубический сантиметр породы в год, а для того, чтобы покрыть весь расход тепла, излучаемого земной поверхностью в мировое пространство, нужно, чтобы такой же элементарный кубик породы выделял всего лишь три десятимиллионные части малой калории в год. Другими словами, нет никаких оснований полагать, что земной шар остывает. Скорее, наоборот, он может разогреваться. На этом основании в последние годы предложены новые гипотезы развития земной коры и происхождения движений, испытываемых ею.

Учитывая наличие высокой температуры в недрах Земли, мы вправе поставить такой вопрос: в каком же физическом («агрегатном») состоянии находятся внутренние части Земли? В твердом или жидком, или, быть может, газообразном?

Последняя версия, т. е. представление о газообразном состоянии вещества внутри Земли, может быть сразу отклонена. Чтобы превратить в газ минералы, слагающие Землю, нужна гораздо более высокая температура, чем та, которая допустима, судя по изложенным выше данным.

Но в жидком состоянии породы могут оказаться. Известно, например, что «кислые» породы плавятся при 1000°, «основные» — при 1000–1200°, «ультраосновные» — при 1300–1400°. Это значит, что уже на глубине 100–130 км породы должны бы расплавиться. Но там очень высокое давление, а давление повышает температуру плавления. Чье же влияние окажется бóльшим: высокой температуры или высокого давления?

Здесь нужно снова обратиться к помощи сейсмических наблюдений. Продольные и поперечные волны свободно проходят через все оболочки Земли, заключенные между поверхностью Земли и границей ядра; следовательно, всюду здесь вещество ведет себя, как твердое. С таким выводом согласуется заключение астрономов и геофизиков, которые показали, что твердость Земли в целом близка к твердости стали. По вычислениям В. Ф. Бончковского, твердость Земли оценивается в 12 · 1011 дин на квадратный сантиметр, что в четыре раза больше твердости гранита.

Таким образом, совокупность современных данных говорит о том, что все оболочки Земли (кроме ее ядра!) должны считаться находящимися в твердом состоянии. Жидкое состояние материи можно допустить лишь для совершенно незначительных участков в толще земной коры, с которыми непосредственно связаны вулканы.

librolife.ru