Искусство древнего египта древнего царства – Искусство Древнего царства — Энциклопедия Древнего Египта

Искусство Египта периода Древнего царства (3200 — 2400 гг. до н.э.)

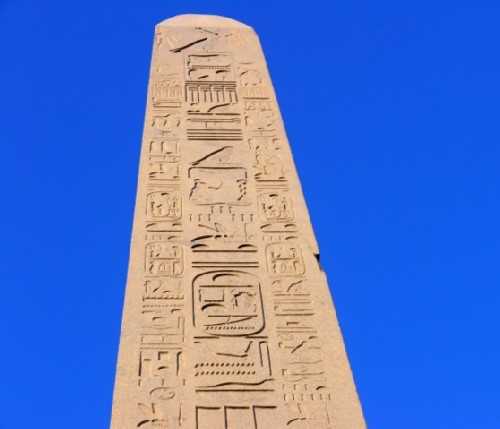

Особое внимание, которое зодчие конца Древнего царства уделяли оформлению храмов, плодотворно отразилось на общем развитии архитектуры того времени. В частности, возник третий, основной тип египетской колонны — в виде связки бутонов лотосов. Появляется новый вид зданий — так называемые солнечные храмы. Важнейшим элементом такого храма был колоссальный каменный обелиск, верхушка которого обивалась медью и ярко блестела на солнце; он стоял на возвышении, перед которым устраивался огромный жертвенник. Как и пирамида, солнечный храм соединялся крытым проходом с воротами в долине.

Выше говорилось о статуях, составлявших неотъемлимую часть гробниц царей и знати, так же как и о религиозных представлениях, вызвавших появление скульптуры в гробницах. Эти же представления определили и предъявлявшиеся к скульптуре требования. Дошедшие до нас в значительном количестве заупокойные статуи имеют однообразные неподвижные позы и условную раскраску. Поставленные в нишах молелен мастаба или в особых небольших закрытых помещениях позади молелен, эти статуи изображают умерших в строго фронтальных позах, либо стоящими, либо сидящими на кубообразных тронах или на земле, поджав скрещенные ноги. У всех статуй одинаково прямо поставлены головы, почти одинаково расположены руки и ноги, одни и те же атрибуты. Тела мужских фигур, когда они сделаны из светлого камня известняка или из дерева, окрашены в красновато-коричневый цвет, женских — в желтый, волосы у всех черные, одежды белые. Статуи кажутся неразрывно связанными со стеной молельни, причем за спиной многих из них сохраняется в виде фона часть того блока, из которого они были высечены. И, несмотря на то, что ясно видно их разновременное происхождение, качественное различие и ярко выражен их индивидуальный портретный характер, тем не менее все эти скульптуры производят общее впечатление торжественной монументальности и строгого спокойствия.

Единство изобразительных средств скульптуры Древнего царства было вызвано как ее назначением, так и условиями ее развития. Необходимость передачи сходства с умершим человеком, тело которого статуя должна была заменить, была причиной раннего возникновения египетского скульптурного портрета. Торжественная приподнятость образа была вызвана стремлением подчеркнуть высокое социальное положение умершего. С другой стороны, однообразие поз статуй, частично обусловленное зависимостью их от архитектуры гробницы, явилось итогом длительного воспроизведения одних и тех же образцов, восходивших еще к древнейшим каменным изображениям и ставших канонически обязательными. Тормозящая роль канона мешала художникам преодолевать установившийся подход к передаче образа человека, вынуждая неизменно сохранять скованность поз, бесстрастное спокойствие лиц, подчеркнуто крепкую и сильную мускулатуру мощных тел. Это можно хорошо видеть, например, на статуе вельможи Ранофера он изображен идущим с опущенными вдоль тела руками и поднятой головой; все в этой скульптуре выдержано в рамках канона — поза, одеяние, раскраска, чрезмерно развитые мускулы неподвижного (несмотря на ходьбу) тела, устремленный вдаль равнодушный взгляд.

Однако жизнь была сильнее требований религии, которые не смогли полностью задержать творческий рост египетского искусства. Лучшие скульпторы сумели даже в рамках освященных временем традиций создать ряд подлинно замечательных произведений. Среди них следует особенно выделить статую зодчего Хемиуна, бюст царского сына Анххафа, статуи писца Каи и царского сына Каапера, голову мужской статуи из коллекции Сальт в Лувре, голову женской статуи из коллекции Карнарвона.

В каждой из этих скульптур воплощен незабываемо яркий образ, полный неповторимого индивидуального своеобразия и подлинной художественной силы. В портрете Хемиуна обрисован один из наиболее высоко стоявших в современном ему обществе людей — царский родственник, руководитель строительства такого замечательного памятника, как пирамида Хеопса. Явно портретное лицо трактовано обобщенно и смело. Резкими линиями очерчен большой нос с характерной горбинкой, веки прекрасно поставленных в орбитах глаз, линия маленького, но энергичного рта. Очертания слегка выступающего подбородка, несмотря на чрезмерную полноту уже ожиревшего тела, еще продолжают сохранять твердую властность, выразительно заканчивающую общую характеристику этого волевого, быть может, даже жестокого человека. Очень хорошо показано и тело Хемиуна — полнота мускулов, правдиво переданные складки кожи на груди, на животе, особенно на пальцах ног и рук.

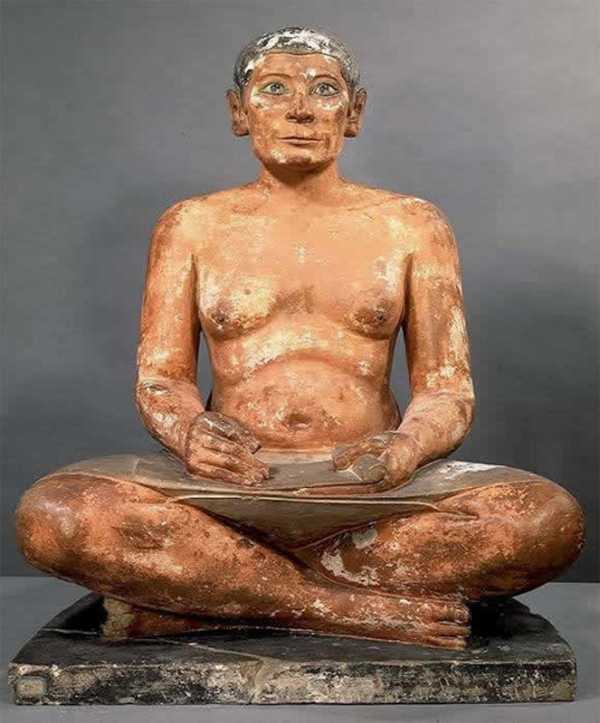

Не менее яркой индивидуальностью отличается портрет царского писца Каи. Перед нами — уверенно очерченное лицо с характерными тонкими, плотно сжатыми губами большого рта, выступающими скулами, слегка плоским носом, Это лицо оживляют глаза, сделанные из различных материалов: в бронзовую оболочку, соответствующую по форме орбите и образующую в то же время края век, вставлены куски алебастра для белка глаза и горного хрусталя — для зрачка, причем под хрусталь подложен небольшой кусочек полированного эбенового дерева, благодаря которому получается та блестящая точка, которая придает особую живость зрачку, а вместе с тем и всему глазу. Такой прием изображения глаз, вообще свойственный скульптурам Древнего царства, придает удивительную жизненность лицу статуи. Глаза писца Каи как бы неотрывно следуют за зрителем, в каком бы месте зала тот ни находился(Интересно, что феллахи, раскапывавшие под руководством французского орхеолога Мариэтта в конце 19 в. гробницы Древнего царства в Мегуме, войдя в гробницу Рахотена, побросали свои кирки и лопаты и в ужасе бросились прочь, увидев заблестевшие от проникшего в гробницу солнечного света глаза двух стоявших в ней статуй. ). Подобно статуе Хемиуна, и статуя писца Каи поражает правдивостью проработки не только лица, но и всего тела ключиц, жирных, дряблых мускулов груди и живота, столь свойственных человеку, ведущему сидячий образ жизни. Великолепна и моделировка рук с длинными пальцами, колен, спины.

Не менее замечательна, чем статуи Хемиуна и писца Каи, и прославленная деревянная статуя царского сына Каапера. Мы видим здесь опять индивидуальное лицо с мягкими, незаметно переходящими одна в другую линиями, с круглым подбородком, сравнительно некрупным носом, пухлым ртом и небольшими, мастерски изображенными глазами. Вновь, как и в предыдущих двух памятниках, и здесь так же тщательно проработано тело с большим животом, полными плечами и руками. Жизненная правдивость этой статуи такова, что не случайно работавшие на раскопках у Мариэтта феллахи, обнаружив статую Каапера в его гробнице, закричали «Да ведь это наш сельский староста!» (Отсюда происходит прозвище «сельский староста», под которым эта статуя известна в науке). В этой замечательной статуе, при всей торжественной важности позы, говорящей о высоком социальном положении изображенного человека, поражает тот реализм, с которым воплощен Здесь образ некрасивого, немолодого полного человека.

Бюст царского сына Анххафа является, может быть, наиболее примечательным скульптурным портретом из всех упомянутых шедевров Древнего царства. Это поразительное лицо, отмеченное предельным не только для скульптур рассматриваемого периода, но, быть может, и для всей египетской пластики реализмом; оно приковывает к себе внимание изумительным мастерством передачи мускулатуры лица, скадок кожи, нависающих век, нездоровых «мешков» под глазами. Вся лепка лица выполнена не по известняку, из которого высечен бюст, а по гипсу, плотным слоем покрывающему камень. Реалистичности лица соответствует и трактовка плеч, груди, затылка, аналогичная той передаче тела, которую мы видели в статуе Хемиуна.

Такая же острота индивидуальной характеристики свойственна и луврской голове из коллекции Сальт и другим лучшим произведениям периода Древнего царства. В женской голове из коллекции Карнарвона прекрасно передан типичный для искусства рассматриваемого периода образ молодой женщины в расцвете сил и красоты.

Перечисленные выше скульптуры относятся к лучшим образцам древнеегипетского реалистического портрета. Это памятники, в которых наиболее полно были осуществлены искания художников Древнего царства. В каждом из них скульптор сумел передать облик определенного человека, со всем своеобразием присущих ему черт лица, формы головы и фигуры. В то же время эти статуи отнюдь не являются простым повторением внешнего облика того или иного человека. Перед нами образы, созданные путем отбора наиболее характерных особенностей, с помощью определенного обобщения, безусловно далекие от пассивной передачи действительности.

Путь, приведший скульпторов Древнего царства к созданию таких шедевров, был долог и труден. Впервые предстояло художнику преодолеть технические трудности, безукоризненно овладеть материалом и в то же время создать значительный художественный образ. Памятники, дошедшие от предыдущих веков, показывают нам, как постепенно преодолевались эти трудности. Важным этапом на творческом пути скульпторов Древнего царства было изготовление масок с лиц умерших людей. Однако скульпторы не могли ограничиться простым повторением этих масок в лицах заупокойных статуй, потому что статуя должна была изображать живого человека. Отсюда вытекала необходимость переработки слепка, при которой скульптор и производил необходимые изменения.

Успехи, которые достигались в результате применения такого метода, были столь очевидны, что он закрепился и получил дальнейшее развитие. В частности, он был использован при изготовлении голов или бюстов умерших, существовавших вначале наряду со статуями. Такие портретные головы были найдены в ряде гизэхских мастаба IV династии; они помещались в подземной части гробницы перед входом в камеру с саркофагом. Эти гизэхские головы важны как свидетельство интенсивной работы человеческой мысли и непрекращавшегося роста художественных исканий. Каждая из них отличается своей индивидуальностью, выраженной в продуманной и ясной форме, проникнутой строгим ритмическим чувством. Вся эта группа памятников ценна и потому, что помогает проследить пути создания таких выдающихся произведений, как статуя зодчего Хемиуна. Только после сравнения статуи Хемиуна с гизэхскими головами становится ясным, что эта статуя — закономерный этап длительных творческих поисков, памятник, в котором воплощен в наибольшей возможной для искусства Древнего царства мере реалистически правдивый образ египетского вельможи, крупного рабовладельца, царского родича, увереннего в своем значении, и вместе с тем выдающегося архитектора при дворе могущественного фараона. Социальная определенность образа, столь ярко выраженная в статуе Хемиуна, в которой сочетается холодная надменность облика и торжественная неподвижность позы с точной и трезвой передачей грузного, жирного тела, является вообще одним из важнейших элементов стиля скульптур Древнего царства. Ведь они должны были воспроизводить не просто образы умерших предков, но образы людей, принадлежавших к той верхушке общества, которая держала в своих руках все управление государством.

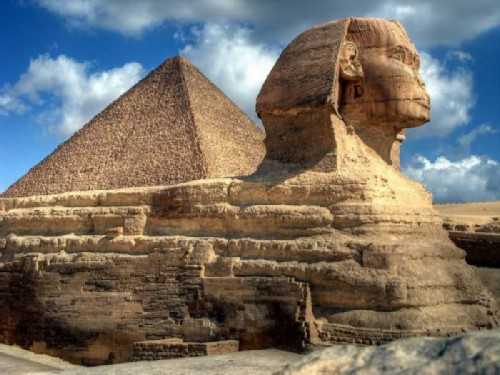

Подчеркивание высокого социального положения изображенного человека имело еще большее значение для царских статуй, где основной задачей было создание образа фараона как неограниченного владыки и сына бога. Фараоны обычно изображались со сверхчеловечески мощными телами и бесстрастными лицами, сохранявшими некоторые несомненно портретные черты, но в то же время явно идеализированными. Иногда идея божественности фараона передавалась чисто внешними средствами: царь изображался вместе с богами, как равный им, или же священный сокол осенял его своими крыльями, сидя на спинке его трона. Особым видом воплощения идеи сверхчеловеческой сущности фараона был образ сфинкса — фантастического существа с туловищем льва и портретной головой царя. Именно сфинксы были первыми царскими статуями, стоявшими вне храмов и, следовательно, доступными для обозрения народных масс, на которые они должны были производить впечатление сверхъестественной и потому неодолимой силы.

Исключительное место не только среди подобных скульптур, но и вообще в египетском искусстве занимает знаменитый Большой сфинкс, находящийся у монументальных ворот и крытого прохода пирамиды Хафра в Гизэ. Его основу составляет естественная известняковая скала, которая по всей форме напоминала фигуру лежащего льва и была обработана в виде колоссального сфинкса, причем недостававшие части были добавлены из соответственно обтесанных известняковых плит. Размеры Сфинкса огромны: его высота равна 20 м, длина 57 м, лицо имеет 5 м в высоту, нос — 1,70 м. На голове Сфинкса надет царский полосатый платок, на лбу высечен урей (Священная змея, которая, по верованиям египтян, охраняет фараонов и богов. ), под подбородком искусственная борода, которую носили египетские цари и знать. Лицо было окрашено в кирпично-красный цвет, полосы платка были синие и красные. Несмотря на гигатские размеры, лицо Сфинкса все же передает основные портретные черты фараона Хафра, как это можно видеть, сравнивая гизэхского Сфинкса с другими статуями этого царя. В древности это колоссальное чудовище с лицом фараона должно было оставлять незабываемое впечатление, внушая, как и пирамиды, представление о непостижимости и мощи правителей Египта.

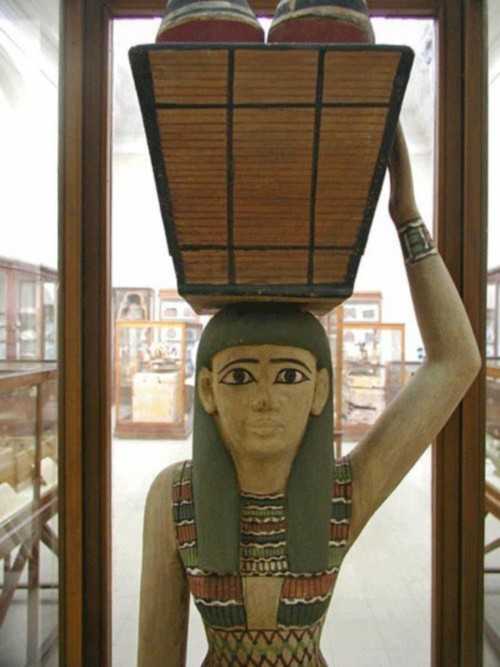

Резко противоположны по своему характеру статуям царей и вельмож статуэтки слуг и рабов, помещавшиеся в гробницы знати для обслуживания умерших в загробной жизни. Сделанные из камня, а иногда и дерева и ярко раскрашенные, они изображают людей, занятых различными работами: мы найдем Здесь и земледельца с мотыгой, и ткачей, и носильщиков, и гребцов, и поваров. Отличающиеся большой выразительностью, эти статуэтки выполнены самыми простыми средствами, вне канонических норм.

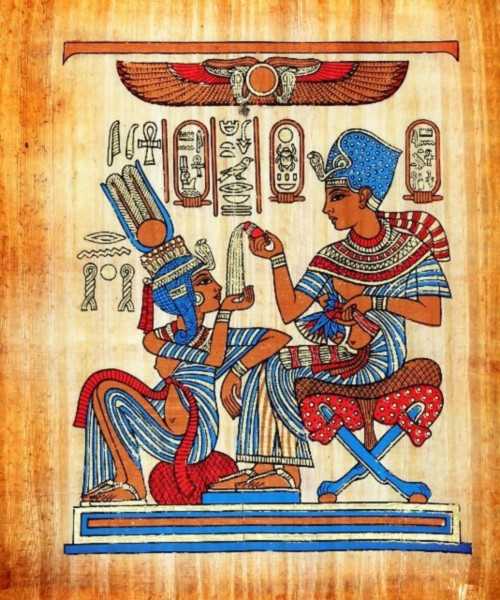

Большое место в искусстве Древнего царства занимали рельефы и росписи, покрывавшие стены гробниц и храмов, причем и здесь были выработаны основные принципы всего дальнейшего развития этих видов искусства. Так, оба вида техники египетского рельефа уже применялись в Древнем царстве: и обычный барельеф и свойственный только египетскому искусству врезанный, углубленный рельеф, при котором поверхность камня, служившая фоном, оставалась нетронутой, а врезались контуры изображений, оказывавшихся, таким образом, довольно плоскими. Были известны и два вида техники стенной росписи: большинство росписей выполнялось в обычной и впоследствии для Египта технике темперой по сухой поверхности, в некоторых гробницах Медума этот способ сочетался с вкладкой цветных паст в заранее приготовленные углубления. Краски были минеральные: белая краска добывалась из известняка, красная — из красной охры, черная — из сажи, зеленая — из тертого малахита, синяя — из кобальта, меди, тертого лазурита, желтая — из желтой охры.

В искусстве Древнего царства сложились основные черты содержания рельефов и росписей и главные правила расположения сцен на стенах, равно как в ставшие впоследствии традиционными композиции целых сцен, отдельных эпизодов, групп и фигур.

Содержание изображений в рельефах и росписях было определено их назначением. Рельефы, покрывавшие стены заупокойных царских храмов и крытых проходов, подводивших к ним, включали, как говорилось выше, сцены, прославлявшие царя в образе могучего владыки (битвы, захват пленных и добычи, удачные охоты) и как сына бога (царь среди богов), а также изображения, целью которых было доставить царю загробное блаженство. Рельефы в гробницах знати также состояли из сцен, прославлявших деятельность вельможи, и сцен, предназначенных для обеспечения ему посмертного благоденствия. Поэтому изображения владельца гробницы в таких рельефах делались портретными по той же причине, что и заупокойные статуи. В лучших образцах мастерство портрета достигает очень большой высоты. Так изображен, например, зодчий Хесира, живший во времена III династии: орлиный нос, густые брови, энергичный рот прекрасно выражают образ сильного, волевого человека во всей его неповторимой индивидуальности.

Рельефы и росписи гробниц являются ценнейшим источником для истории культуры Древнего Египта. В них есть изображение сельских работ и работы ремесленников, рыбной ловли и охоты в нильских зарослях и в пустыне. Перед нами проходят яркие картины социального неравенства — непосильной тяжести труда основной массы народа и обеспеченной, праздной жизни правящей верхушки. Избиение неплательщиков податей сменяется увеселениями знати, посев и жатва под палящим солнцем — плясками танцовщиц на пиру вельможи. В основе всех этих изображений лежит одно и то же стремление: возвеличить владельца гробницы, подчеркнуть его знатность и богатство, значение занимавшегося им при жизни положения и милостей, которыми он пользовался у фараона.

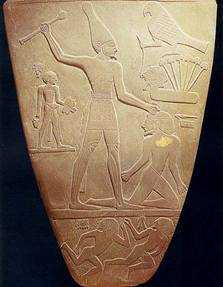

Это же стремление отразилось и в построении сцен, в соотношении фигур между собой и в подходе к их изображению. Главное место везде занимает фигура царя или вельможи: она намного превышает по размерам все другие и в противоположность разнообразным и находящимся в движении группам работающих людей совершенно спокойна и неподвижна. Сидят ли царь и вельможа, или идут, они все равно держат посох и жезл — символы своего высокого звания — и равно господствуют над всей сценой, не смешиваясь с действиями остальных ее участников, даже в тех случаях, когда такое положение совершенно невероятно, как, например, в какой-нибудь сцене охоты на гиппопотамов. Характерно различие в построении на плоскости фигур людей, занимающих разное социальное положение. Как правило, в основу изображения человеческой фигуры в рельефах и росписях Древнего царства прочно лег тот канон, сложение которого восходит к временам плиты Нармера. Отступления же от этих норм чаще всего встречаются в изображениях земледельцев, ремесленников и других рядовых простых людей.

В этих отступлениях от канона нашли свое отражение в искусстве те изменения в жизни и в мировоззрении, которые происходили в ходе развития культуры и роста знаний и технических открытий. Естественно, что художники многое уже и видели иначе и могли передать другими средствами; вставшие перед ними задачи создания новых, все более сложных композиций являлись действенным побуждением для роста их мастерства и преодоления неподвижных правил канона. Острая наблюдательность и стремление воспроизводить подлинную жизнь придают особую привлекательность подобным творениям египетских мастеров. Чувствуя себя менее скованными каноном при изображении труда народа и хорошо зная этот труд, они сумели показать жизнь народа и донести до нас его неиссякаемое художественное творчество, особенно в частых изображениях народных певцов, танцоров, музыкантов; они сохранили нам даже слова трудовых народных песен.

Однако некоторые отступления от канона не могли изменить общего условного характера стиля рельефов и росписей Древнего царства. Условным остается поясное расположение сцен и их строго определенная последовательность, так же как и общий плоскостной характер изображений; сохраняется и схематичность многих композиций, в которых однообразие фигур подчас нарушается лишь сменой атрибутов или поворотов голов и рук. Условность многих приемов поддерживалась также и сохранявшейся верой в магическую действенность изображенного: так, враги Египта неизменно показывались поверженными, а звери — пронзенными стрелами, так как не исчезала убежденность в том, что все изображенное обладает такой же степенью реальности, как. и действительная жизнь.

В период Древнего царства большое значение и развитие получило художественное ремесло. Сосуды из различных пород камня — алебастра, стеатита, порфира, гранита, яшмы; ювелирные изделия из золота, малахита, бирюзы, сердолика и других полудрагоценных камней, а также из фаянсовых паст; художественная мебель из ценных пород дерева — кресла, носилки, палатки, то с инкрустациями из золота, то обитые листовым золотом, деревянные ложа с художественно обработанными костяными ножками; изделия из меди, бронзы, глины — таков лишь краткий перечень тех разнообразных предметов, которые уже вырабатывались в эпоху Древнего царства. Как и в других видах искусства, в художественном ремесле этого периода также складывались основные формы и технические приемы, существовавшие в дальнейшем очень долго. Изделиям художественного ремесла Древнего царства свойственны такие же строгие и простые, законченные и четкие формы, которыми отличается все искусство этого периода. В декоративных деталях этих вещей много непосредственного отражения реальных жизненных явлений: так, ножкам ложа придается форма мощных бычьих ног, бусы и подвески воспроизводят цветы и т. д. Художественное ремесло имело большое значение для развития всего искусства Древнего царства. С одной стороны, обработка ряда материалов впервые складывалась и совершенствовалась именно при создании художественного ремесла, открывая пути для декоративного использования этих материалов в других областях искусства; так, красота полированных поверхностей камня и цветных фаянсов сначала была найдена и понята в ремесле, а затем уже использована в скульптуре и архитектуре. С другой стороны, ремесленники, тесно связанные с народной средой, являлись постоянными проводниками ее животворящего влияния на творчество профессиональных художников.

totalarch.ru

Интересное о мире

Искусство Древнего Египта

«Существует нечто, перед чем отступают и безразличие созвездий, и вечный шепот волн, — деяния человека, отнимающего у смерти ее добычу»…(Из древнеегипетского папируса)

Египет — страна, население которой проживало в районе Сахары еще с неолита, т. е. было автохтонным. Глубинная связь с породившей ее первобытностью пронизывает всю египетскую культуру. Так, идея пирамиды могла родиться из представления о священной горе. Мысль о сакральном значении отдельно стоящего камня реализуется в форме обелиска. Египетская культура медленно вырастала из первобытности, сохраняя связь с такими первобытными верованиями, как анимизм, фетишизм и тотемизм. Анимизм проявлялся в создании статуй-дворников, мумификации тел фараонов, в росписях пирамид и скальных гробниц, темой которых являлось путешествие души умершего в царстве Аида. Основы иконографии и стилистики египетского искусства сохранятся на протяжении тысячелетий.

Искусство в Египте имело своей целью утверждение идеи о всевластии «бога благого», таков был официальный титул фараона. Еще одна отличительная черта искусства Древнего Египта — связь с заупокойным культом, вызванным желанием продлить жизнь после смерти. Для этого нужно было сохранить тело умершего и снабдить его всем необходимым для загробного существования, не только мумифицировать тело, но и создать подобие — статую. Именно поэтому ваятель в Древнем Египте именовался «санх» — «творящий жизнь».

Искусство Древнего царства (XXVIII—XXIII вв. до н.э.)

Более десяти тысяч лет назад кочевые племена охотников под влиянием иссушения Сахары перешли к оседлому земледелию в долине Нила. Первоначально Египет состоял из отдельных областей — номов, постоянно враждовавших между собой. У каждого из номов был свой покровитель в виде крокодила, ибиса или змеи. После завоевания Севера Южным Египтом произошло объединение страны.

Скульптура

Хатхор богиня неба, изображаласась в облике коровы, позднее с коровьими рогами, между которыми помещен солнечный диск.

Согласно представлениям египтян, каждый человек имел Сах — тело, Шунт — тень, Рен — имя, Ах — привидение, Ба — проявление сущности и Ка — душу, являющуюся бессмертным двойником. Основное условие загробной жизни — сохранение тела, для чего стало использоваться мумифицирование. Строгое соблюдение фронтальности и симметричности в построении фигуры, торжественное спокойствие позы передавало пребывание в потустороннем мире. Вначале знатных людей изображали либо сидящими с положенными на коленях руками либо стоящими с выдвинутой вперед левой ногой. При IV династии появляются фигуры вельмож в виде писца. Головы статуй поставлены прямо, в руках обязательные атрибуты. Тела мужчин окрашивали кирпично-красным, женщин — желтым, волосы — черным, одежды — белым. Тела изображали чрезвычайно развитыми. Властелина показывали больше остальных изображенных фигур. Египтяне полагали, что душа будет защищена внутри пирамиды. В гробницу помещались статуэтки, изображавшие разнообразных слуг фараона. В отличие от статуй вельмож, позы которых каноничны, статуэтки слуг передавали различные моменты их деятельности, что обусловило большое разнообразие положения их тел.

Души Ра и Осириса

Скульптура, имевшая в Египте культовое значение, также подчинялась канону. Значительная часть дошедших до нас скульптурных изображений фараонов показывает владык Египта сидящими на троне, завернутыми в погребальную пелену. Эти скульптуры были объектами особого ритуала, в основе которого лежал известный с древности и ныне практикуемый у некоторых африканских племен обряд ритуального убийства вождя. Другой тип египетской скульптуры — культовые статуи фараонов, стоявшие возле пирамид. В этих скульптурах фараон представал сидящим или стоящим. На теле — набедренная повязка, на голове — убор. Лицо бесстрастно. Еще одна разновидность скульптурного изображения Получила название скульптуры «по жизни» — ее клали вместе с мумифицированным телом фараона в погребальную камеру, она изображала стражников, писцов, водоносов — всех тех, кто продолжит служить фараону после своей смерти.

Неферт

Стены заупокойных храмов украшали не только рельефы, но и живописные композиции. Египетский художник показывал не то, что видел с определенной точки зрения, а то, что знал о фигуре, стремясь выявить самое выразительное — глаза, показанные в фас на данном в профиль лице, развернутые прямо на зрителя плечи и показанные сбоку ноги. Фигуры опираются на землю всей ступней. Художник не знает законов перспективы, величина фигур зависит от их социального статуса. Каждая сцена представляет собой законченное целое и одновременно часть общей композиции. Каждый пояс рельефа, как новая строка, увязан со следующим. Рельефы и росписи гробниц знати посвящены идее снабжения умершего всем необходимым для загробного существования.

Статуя царского писца Каи 3 тыс. до н.э.

С давних времен перед скульпторами вставала задача создания портретных изображений, необходимых для того, чтобы душа вернулась в сохраненное тело. Сложившийся тип статуи Древнего царства представляет статуя фараона Снофру: шея имеет правильные пропорции, глаза слегка углублены в орбитах. В статуе фараона Микерина показаны полные щеки, прямой, слегка вздернутый нос, прекрасно очерченный, своеобразный рот. Скульптуры сына Снофру Рахотепа и его жены Неферт относятся к числу совершеннейших памятников древнеегипетского искусства. Рахотеп и Неферт изображены сидящими на кубообразных тронах. Руки Рахотепа сжаты в кулаки, левая лежит на колене, правая прижата к груди. Волосы и усы — черные, глаза инкрустированы. Неферт одета в узкое, облегающее фигуру платье, на голове пышный парик, поверх которого повязана лента. Писец Каи изображен сидящим поджав ноги, развернув на коленях свиток папируса. У него плотно сжатые губы, слегка плоский нос и выдающиеся скулы.

Таким образом, в гробницах Древнего и Среднего царства обнаружены как идеализированные изображения, так и реалистические. На статуях реалистических всегда свободные передники, а на головах плотно облегающие повязки, на статуях идеализированных — пышные парики, туго обтягивающие бедра передники, широкие ожерелья. Точные ритуальные функции двух различных статуй не выяснены.

В эпоху Древнего царства для оформления царских заупокойных храмов и гробниц знатных людей создавали большое количество рельефов и росписей. Рельефы были низкие и врезанные (т.е. контр рельефы). Силуэт фигур всегда ясен и графичен. Для рельефов Древнего царства характерно фризовое развитие сюжета. Настенные росписи были также двух видов: темперой по сухой штукатурке и такой же техникой в сочетании с вкладками из цветных наст. Применяли минеральные краски: красную и желтую охры, зеленую из тертого малахита, синюю из тертого лазурита, белую из известняка, черную из сажи. Вход оформлялся двумя фигурами владельца гробницы, изображенного в полный рост, вдоль стен молелен и коридоров развертывалось шествие носителей даров, направленное к передней нише, в центре которой находилась ложная дверь. Над нишей с изображением статуи умершего располагалось его же изображение за жертвенным столом. Рельефные композиции располагались так, что скорее читались, чем смотрелись. Содержание рельефов и росписей было определено их названием. Главное положение занимает фигура царя или вельможи, намного превышающая все остальные, с посохом или жезлом — символами власти.

Рельеф — один из видов скульптуры, в отличие от круглой скульптуры располагающийся на плоскости и ориентирующийся на нее.

Время правления V-IV династий — период наивысшего расцвета гробничных рельефов и росписей Древнего царства.

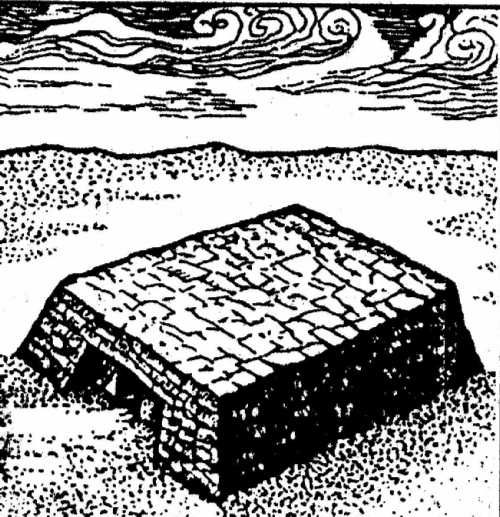

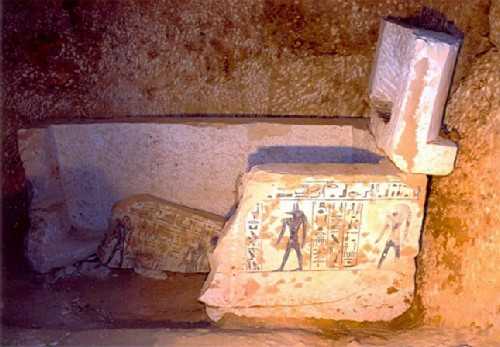

Особенность искусства Древнего Египта — выработка устойчивых форм архитектурных сооружений. Так происходило формирование канона заупокойного храма. Первоначально погребение имело форму мастабы. Мастаба — современное название гробниц Древнего царства — наземное прямоугольное сооружение со слегка наклоненными к центру стенами. Происходит мастаба от холма из земли и песка, возникающего при рытье могилы. Мастаба включала в себя подземную погребальную камеру, отходящий от нее вертикальный колодец, ведущий в наземную часть, а также прямоугольную в плане постройку из кирпича-сырца или камня, которая в разрезе имеет форму трапеции. Наземная часть мастабы имела высеченную из камня ложную дверь, через которую двойник покойного мог выходить и возвращаться обратно, каменную плиту — стелу, помещаемую над ложной дверью, покрытую надписями с жертвенными заклинаниями и рельефами, изображающими умершего, и каменный жертвенник, установлений перед ложной дверью. В зависимости от знатности умершего мастаба имела такие дополнительные элементы, как сердаб, в котором помещались стелы, в надземной части могли находиться молельни и верхние камеры, куда захоранивали родственников умершего. Комплекс мастаб сохранился до нашего времени на западном берегу Нила в районе Мемфиса.

Мастаба — наземное прямоугольное сооружение со слегка наклоненными к центру стенами над подземной погребальной камерой

Следующий этап оформления заупокойного храма — создание зодчим Имхотепом ступенчатой пирамиды Джосера в XXVIII в. до н.э. Она представляла собой поставленные друг на друга шесть сложенных

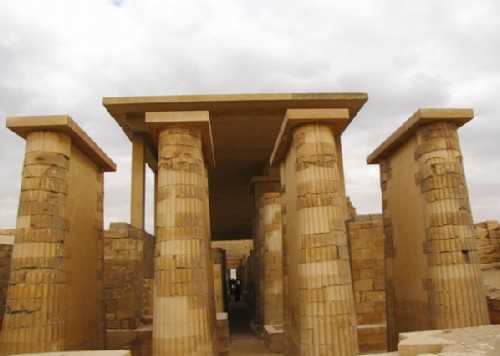

из камня и уменьшающихся в размерах мастаб. Погребальные помещения были высечены в скалистом основании под пирамидой. План пирамиды прямоугольный, что говорит о следовании традиции строительства мастаб. Пирамида Джосера достигала 62 м в высоту. Первоначально вход в нее находился с северной стороны и вел по лестнице вниз. Второй вход находился в полу заупокойного храма, примыкавшего к пирамиде также с ее северной стороны. У восточной стены находился сердаб, выстроенный из блоков известняка. Под пирамидой были подземные галереи с двумя алебастровыми саркофагами и 30 тысячами каменных сосудов. Весь погребальный комплекс пирамиды Джосера занимал площадь в 550 на 280 м и был окружен расчлененной выступами стеной. К югу от пирамиды Джосера обнаружена постройка с такой же планировкой погребальных камер, ее наружные стены венчал фриз с изображением кобр, здесь также находился комплекс молелен, посвященных царскому юбилею. Здания ансамбля в камне воспроизводили формы деревянной и кирпичной построек: потолки вырублены в виде бревенчатых перекрытий. В ансамбле впервые встречаются капители полуколонн в виде стилизованной раскрытой метелки папируса, капители в виде стилизованного цветка лотоса, а также протодорические — с каннелюрами, на самом деле повторяющими в камне связки тростника.

Пале́тка фарао́на Нарме́ра из Иераконполя.

Полуколонны еще не отделились от кладки стен. Стены залов были декорированы алебастровыми плитами, в некоторых — панно из зеленых фаянсовых плиток, воспроизводящих плетенку из тростника. Решающее значение создание Джосера имело в том смысле, что здания стали расти вверх и камень был определен как главный материал монументального зодчества. Возле пирамиды Джосера ученые нашли обломки его статуи и пьедестал с именем Имхотепа.

В период IV династии в XXVIII веке до н.э. произошло дальнейшее развитие формы монументального надгробия — от ступенчатой пирамиды к классической. Переходный период отмечен возведением пирамиды Снофру, первого фараона IV династии в Дахшуре, имевшей в высоту более 100 м. При Снофру окончательно сложилась геометрическая форма пирамиды, наклон ее стен чуть более 46 градусов, еще довольно пологий по сравнению с классическими. Формирование канона завершилось созданием пирамид классического типа. Пирамида Хеопса, сына Снофру, — самая известная из них. Около 10 лет 4 тысячи человек выравнивали площадку для будущей пирамиды и вели подготовительные работы. Одна только дорога, по которой на специальных салазках перемещали каменные блоки весом до 7,5 тонн, строилась около 10 лет. По наклонному въезду шириной в 20 м, построенному из кирпичей из нильского ила, строители затаскивали полозья с каменными блоками. Верхний блок — «пирамидон» высотой в 9 м завершил строительство, которое велось 20 лет. Затем ступени пирамиды были заложены камнями и под конец грани пирамиды были облицованы плитами из белого известняка. Полированный саркофаг из красного гранита был помещен в небольшом помещении, находившемся на высоте 4,5 м от основания пирамиды. Ниже находилась еще одна камера, возможно, для супруги царя. Вызывает удивление и не имеет объяснения тот факт, что погребальная камера не имеет украшений, саркофаг лишь грубо отесан, не имеет крышки и шире прохода в камеру, т.е. не мог быть занесен в нее после строительства пирамиды. В толще пирамиды проложено несколько узких длинных ходов, ведущих в камеры, и большая галерея длиной 50 м. Чтобы защитить погребальное помещение от колоссального давления расположенных выше рядов камней, над потолком усыпальницы были расположены 5 глухих разгрузочных камер. Пирамида представляет собой часть грандиозного погребального ансамбля. От нижнего заупокойного храма вел крытый коридор, по которому участники процессии проходили в верхний храм, состоящий из главного коридора и центрального двора. В глубине помещалась молельня с ложными воротами и жертвенником. С четырех сторон в углублениях скалы помещались 4 деревянные ладьи, предназначенные для путешествия фараона по потустороннему миру. Вблизи пирамиды находился огромный могильник с масштабами знати и высших сановников. В отношениях высоты и основания пирамиды содержалось число «пи», при высоте в 318 локтей и основании 500 локтей отношение удвоенного основания к высоте отвечало священному для египтян числу. На площади основания могли бы разместиться пять крупнейших соборов мира: собор св. Петра в Риме, собор св. Павла и Вестминстерское аббатство в Лондоне, флорентийский и миланский соборы. Из строительного камня, пошедшего на ее возведение, можно было построить все церкви Германии, созданные в нашем тысячелетии.

Еще одна пирамида классического типа, пирамида Хефрена — сложившаяся форма заупокойного храма Древнего царства, состоящего из двух частей — первой, доступной для верующих, и второй, куда допускались лишь избранные. Нижний храм Хефрена имел форму квадрата и был выстроен из больших блоков гранита. Перед храмом была пристань, два входа храма стерегли два сфинкса. Посередине храма возможно находилась статуя фараона, от обоих входов отходили узкие коридоры, которые вели в гипостиль с монолитными гранитными столбами. В этом Е-образном зале стояли 23 статуи сидящего фараона. Пирамида Микерина, как и две предыдущие, имела в плане квадратное основание, каждая сторона которого равна 108,4 м. Достигала в высоту 66,5 м, а угол наклона ее стен составил 51 градус. К югу от пирамиды находились три связанные с нею общей стеной небольшие пирамиды. В пирамидах Гизы впервые встречаются свободно стоящие колонны с круглыми стволами и четырехгранные.

Деревянная статуя служанки. Носительница жертвенных даров.

Пирамиды фараонов IV династии никогда не были превзойдены. Именно в классических пирамидах колонна отделяется от стены. Складывается тип пальмовидной, папирусовидной и лотосовидной капители колонн. Основу Сфинкса из Гизы составила известняковая скала, недостающие части были вытесаны из известковых плит.

На голове Сфинкса надет царский платок, на лбу высечен урей — священная змея, под подбородком видна искусственная борода. Лицо Сфинкса было выкрашено в кирпично-красный цвет, полосы платка были синие и красные, лицо передавало черты фараона Хефрена.

Еще один канон египетского храма — «Солнечный храм».

Огромные затраты на строительство пирамид ослабили страну. Начались смуты, войны с соседями. После распада Египта около XXIII в. до н.э. начинается долгая борьба за его воссоединение. Фиванские правители Юга завершили объединение страны, однако подчинить номархов Среднего Египта им не удалось. В это время возникли местные художественные центры.

Скальный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле

Искусство Среднего царства (XXI-XVIII вв. до н.э.)

Расцвет Среднего царства связан с правлением XII династии. В это время египтяне вели войны с соседними народами и сооружали крепости на границах с Нубией. В эпоху Среднего царства на видные места в государственном управлении

начинают выдвигаться незнатные люди. Развивается бронзовое производство, возникает производство стекла. Значительные изменения произошли в области архитектуры.

Происходит переоценка ценностей. В заупокойном культе сильнее ощущается моральных! аспект. Вступающий в мир мертвых должен предстать перед Осирисом.

Пирамида джоссера – первая пирамида в древнем египте

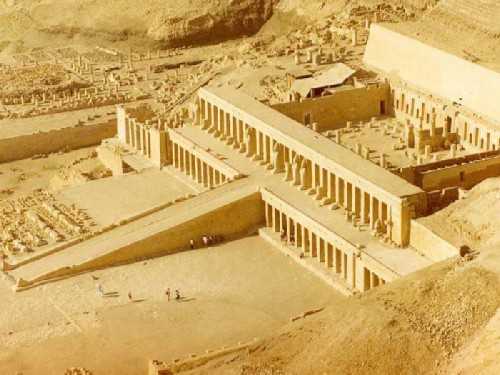

В период Среднего царства появляется оформление входа в виде двух пилонов — башен с проходом между ними. Создается новый тип капители — с головой богини Хатхор. В строительной практике первой половины Среднего царства вырабатывается новый тип заупокойного храма, примером которого служит усыпальница Ментухотепа I в Дейр-эль Бахри. Храм был воздвигнут у скал Ливийского нагорья. По фасаду и бокам храма, возвышавшегося двумя террасами, проходили портики, на террасы вели пологие подъемы — пандусы. Колонны были четырехгранными. Стена портика, облицованная известняком, была покрыта цветными рельефами. На второй террасе стоял второй портик, окружавший с трех сторон колонный зал. Гробница фараона была вырублена под гипостильным залом. За основной частью храма находился вырубленный в скале открытый двор, окруженный колоннадой, и крытый второй гипостильный зал. От заупокойного к нижнему храму вела дорога, огражденная стенами, вдоль которой были установлены раскрашенные статуи царя.

Хапшетсут

Перед фасадом заупокойного храма был расположен огромный парадный двор, а сбоку от пандуса, ведшего на крышу нижней террасы, — два водоема. Снова возродилось возведение пирамид, но не таких огромных, как прежде. Строительным материалом теперь служил кирпич-сырец. Основу пирамиды составляли восемь капитальных каменных стен, расходившихся радиусами от центра пирамиды к ее углам и к середине каждой стороны. От этих стен под углом 45 градусов отходили другие восемь стен, промежутки между которыми заполнялись обломками камня, кирпичом и песком. Пирамиды облицовывались известняковыми плитами. В отличие от пирамид Древнего царства эти пирамиды оказались недолговечными.

При Аменемхете III была завершена ирригационная система в Фаюме и был сооружен погребальный комплекс, включавший кирпичную пирамиду, облицованную известняковыми плитами, и грандиозный по размерам заупокойный храм площадью в 72 тыс. кв. м, состоявший из множества залов и молелен, украшенных скульптурами и рельефами. Колоннады исполняли ведущую роль в оформлении и являлись его характерной особенностью. Архитекторы применяли и новый тип колонн с каннелюрами и прямоугольными абаками. Этот храм греки позднее назвали «Лабиринтом» (по тронному имени Алиенемхета III — Ни- матра, по-гречески — Лабира).

пирамиды в гизе

С XII династии скульптуры фараонов начали устанавливаться в храмах наряду с божествами. В связи с этим усилилась объемная моделировка черт лица правителей, большее внимание стали уделять передаче возраста. Скульптурные изображения фараонов приобретают реалистические черты. Так, скульптурные изображения фараонов Сенусерта III и Аменемхета III реалистичны: глаза уже поставлены наклонно и глубоко сидят в орбите, лица проработаны. Произошли изменения и в построении рельефов. Их темы стали разнообразнее, так, в рельефах номарха Среднего царства Сенби в Меире в сценах охоты звери изображены среди холмистых пространств пустыни. В рельефах переданы сцены повседневной жизни — сбор папируса, работа ремесленников и т.д.

Искусство Нового царства (XVI—XI вв. до н.э.)

Египет, плато Гиза, Большой Сфинкс

После изгнания гиксосов столицей Египта вновь стали Фивы, где развернулось колоссальное строительство. Зодчеству этой поры свойственна пышность и декоративная изысканность. Основное храмовое строительство посвящалось заупокойному культу и богу Амону, почитание которого объединяло в себе и поклонение солнечному божеству Ра. Наибольшее распространение получает тип храма с четким прямоугольным планом, включающим открытый двор,

обнесенный колоннадой, колонный зал и святилище. Фасадом храмы обращались к Нилу, от которого шла дорога, обрамленная по сторонам каменными сфинксами или баранами. Вход окаймляли каменные пилоны — сужающиеся кверху в форме трапеции стены, разделенные узким проходом посередине. Перед пилонами возвышались обелиски и колоссальные статуи фараонов. За пилоном открывался прямоугольный в плане открытый двор, обнесенный колоннами. Каменная колоннада в центре двора по главной оси намечала прямую линию пути в колонные залы, к молельням и кладовым. Стены храмов покрыты монументальными рельефами.

Архитектура

Эхнатон и Нефертити с семьёй

К началу Нового царства храм отделяется от гробницы. Храмы Нового царства строятся у подошвы скальных массивов. Особое значение приобретают святилища главного бога Амона-Ра, называемые греками Карнак и Луксор. Карнак был официальным египетским святилищем. На его стенах помещались выдержки из летописей, описания походов и побед. Луксор представлял собой образец храма Нового царства: вход в виде пилона, двор, окруженный портиками, обилие колонн с капителями в виде распустившихся цветков папируса.

Из всех храмов фараонов XVIII династии выделяется заупокойный храм женщины-фараона Хатшеп- сут. Храм стоял на трех террасах и поражал обилием колонн. Рельефы храма изображали путешествие в Пунт, откуда египтяне вывозили экзотических животных.

обелиск

Еще один скальный храм Нового царства — заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле, созданный в первой половине XIII в. в Нубии, на западном берегу Нила. Фасадом храм был обращен на восток, от берега Нила лестница вела на террасу храма. С обеих сторон от входа размещались четыре двадцатиметровые портретные статуи Рамсеса II из песчаника. Над входом — вырезанное шестиметровое изображение птицеголового бога солнца Ра. Общая длина анфилады подземных помещений (двух залов и святилища) составляла 55 м. Потолок первого зала опирался на 8 столбов, поставленных в 2 ряда, к ним прислонены две десятиметровые скульптуры Рамсеса II, на потолке — небо со звездами.

Гробница жреца VIII века до нашей эры найдена в Египте

Скульптура претерпела ряд изменений. Женские статуи стали более мягкими и пластичными.

Особый период древнеегипетского искусства представляет время правления фараона-реформатора Аменхотепа IV (1368-1351 гг. до н.э.). Этот период получил название Телль-аль Амарна.

Фараон Аменхотеп IV произвел религиозную реформу и ввел поклонение богу Атону. Имущество жрецов было конфисковано, царский двор был перенесен в новую столицу — Ахетатон с единым планом, с четко организованным центром, включавшим дворцы, залы, павильоны с колоннами (папирусовидными, лотосовидными и пальмовидными), статуи фараона, храм — Дом Атона.

Пилон — в архитектуре древнего Египтамонолитное трапецевидное сооружение с сивволическомифилогическими композициями и прямоугольным вертикальным входом.

Для стиля Амарны характерны: экспрессивная манера изображения фараона и членов его семьи, лирическая окраска, обращенность к естественным человеческим чувствам. Лучшие произведения амарнского периода отличаются человечностью и проникновенностью, овеяны подлинным дыханием жизни, полны внутреннего обаяния. Впервые в истории египетского искусства появилось изображение царя в кругу семьи. Лучшее, что создано в этот период, — скульптурные портреты Эхнатона и его жены Нефертити. Нефертити показана в высокой короне из раскрашенного известняка, со слегка вытянутым подбородком, плотно сомкнутыми, слегка улыбающимися губами, высокими дугами бровей. Еще один портрет Нефертити, выполненный из кристаллического золотистого песчаника, остался незавершенным.

В конце эпохи наблюдается возвращение к каноничности.

Колоннада заупокойного храма Джосера, Саккара

Искусство позднего периода (1085—332 гг. до и.э.)

К концу 1 тыс. до н.э. в Египте начинается спад экономической и культурной жизни, что приводит к сокращению храмового строительства и уменьшению количества декоративных рельефов.

В этот период усиливается власть фиванского жречества, ослабляется централизованное управление. Устанавливается власть сначала представителей ливийской знати, затем династий Куша, Эфиопии и Ассирии. Борьбу с ассирийцами вели правители западной Дельты. Изгнав захватчиков, они образовали XXVI династию со столицей в городе Саисе.

Во всех областях культуры этого периода намечается поворот к древности. Статуи воспроизводят древние образцы, но вместе с тем, отходя от канонов, мастера создают замечательные скульптурные портреты. Постройки позднего периода ориентируются на канон древности. Скульптура становится условной.

Завоевания Александра Македонского положили начало эллинистическому периоду развития искусства Египта.

Скальный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле

mirxenia.com

|

ТОП 10: |

Период Древнего царства — это время окончательного сложения всех основных форм египетской культуры. В этот период большого развития достигли сельское хозяйство, ремёсла (гончарное, ювелирное, ткачество и др.), прорыты новые оросительные каналы, снаряжались морские экспедиции в Финикию и на остров Крит, совершались неоднократные похода на Синайский полуостров, богатый медью, в Палестину и в Нубию, изобиловавшую золотом и слоновой костью. Изо всех этих стран, кроме природных богатств пригонялись пленники, которых превращали в рабов. Постепенно усиливается власть фараонов, которые почитаются теперь как живой бог. Обычным титулом для фараона стало «бог благой». С усилением культа обожествления царя получил дальнейшее развитие заупокойный культ. В стремлении утвердить идею вечности загробной жизни, противопоставить её зыбкости и непостоянству жизни земной фараоны в течение всей жизни готовили себе вечное пристанище — гробницу, которая должна была своими размерами, преобладанием над всеми остальными строениями, служить их обожествлению и после смерти. С этой целью выработались определённые архитектурные формы — пирамиды. Важнейшей ступенью в развитии архитектуры царских гробниц явилась усыпальница фараона Джосера — первое крупное сооружение, целиком воздвигнутое из камня. Она выстроена в форме пирамиды, достигает в высоту 60 метров (20 этажей) и как бы состоит из семи поставленных одна на другую уменьшающихся к верху мастаб (мастаба на арабском значит «скамья», слово служит для обозначения таких могильных построек). Каменные блоки известняка, из которых сложена пирамида, уложены без связующего раствора: устойчивость им придаёт небольшая наклонность к центру пирамиды. Вокруг пирамиды фараона были расположены молельни, заупокойные храмы, дворы, корридорообразный проход, украшенный полуколоннами. Всё вместе представляло собой сложный, но гармоничный архитектурный ансамбль. При строительстве этого ансамбля впервые использованы полуколонны. Они служили смысловой декорацией и были выполнены в форме священных в Египте растений — папируса и лотоса: папирусообразные — с капителью в виде обобщённо переданной раскрытой метёлки папируса, лотосообразные — с капителью в виде стилизованного цветка лотоса. Были ещё так называемые протодорические полуколонны, которые представляли собой переданную в камне связку стеблей тростника. Пирамида Джосера — первая в целом ряду усыпальниц, в которых постепенно складывался классический тип пирамиды. Египетская пирамида — самое монументальное создание архитектуры вообще. В Египте монументальность стала художественным принципом, основной чертой его стиля. Сущность монументального состоит в простоте форм, не требующих для понимания тонкой восприимчивости, захватывающих с первого взгляда и говорящих своей простотой тем убедительнее, чем огромнее размеры. Подтверждением тому могут служить пирамиды фараонов IV династии Хуфу, Хафра и Менкаура (Хеопса, Хефрена и Микерина в греческом варианте имён). Эти пирамиды знаменуют золотой век египетского зодчества. Конструкция и пропорциональные соотношения всех частей пирамид основаны на пропорциях «золотого сечения». При ослепительном солнце падающие резкие и чёткие тени ещё больше подчёркивают рациональную ясность этих сооружений Простоту форм Больших пирамид постепенно сменяют всё более богатые формы и изысканные материалы. Эта тенденция проявляется в пирамидах и поминальных храмах V династии. Выработанные каноны сохраняются, но богаче и разнообразнее становится отделка, более тонко разрабатываются архитектурные детали, стены украшаются рельефами и росписями, прославляющими мощь обожествляемого фараона. Перекрытия залов и галерей теперь поддерживаются колоннами в виде связки лотосовых и папирусных бутонов или круглые с капителями в виде пальмовых листьев, цветка лотоса, водяной лилии или папируса. Такие колонны стали позднее наиболее характерными для египетской храмовой архитектуры. Статуи стоят в нишах молелен. Они подчинены архитектурной конструкции сооружения, господству правильных геометрических форм, как бы извне сковывающих композицию и фигуры, что было характерным для всех видов изобразительного искусства периода Древнего царства. Стиль скульптуры этого периода сложился на основе заупокойного культа с его строгим требованием соблюдения портретного сходства, спокойствия и равновесия поз, фронтальности постановки фигур. Условность и торжественность изображения достигалась симметрией, строжайшей уравновешенностью левой и правой частей фигуры. Это стало характерным для древнеегипетской скульптуры всех времён, цари и вельможи изображались в однообразных. спокойных, полных неподвижного величия и устойчивости позах, словно застывшими в веках. У спокойно, прямо стоящей фигуры мужчины левая нога выдвинута вперёд, руки опущены вдоль тела или же одна опирается на посох. Женская фигура обычно стоит с сомкнутыми ногами, правая рука опущена вдоль тела, левая лежит спереди на талии. У сидящих фигур также фронтальная постановка, тоже близко сдвинуты или сомкнуты колени, ступни ног, и одна, а то и обе руки лежат на коленях. Тела мужских статуй окрашивались красновато-коричневой, а женских — светло-жёлтой охрой, передавая цвет загорелой кожи. Одежды покрывали белой краской, имитируя льняную ткань, волосы раскрашивались чёрной краской, глаза инкрустировались светлым и тёмным камнем. Общая композиция египетской скульптуры всегда находилась в единстве с общим архитектурным замыслом, она как бы вторила лаконичным плоскостям и объёмам архитектуры. В скульптурах фараонов и вельмож художники добивались портретного сходства. При этом в древнеегипетской скульптуре чётко просматриваются две манеры изображения: точная передача индивидуальных черт, полный реализм в изображении с одной стороны и некоторая идеализация модели, выражавшая тип фараона — властелина, отрешённого от повседневной жизни и живущего в веках, с другой. В отличие от фараонов и вельмож рабы и рабыни изображались в более естественных позах. Вместе с фараоном погребались статуи слуг — «ушебти», способные силой магических формул в новом бытии своего господина выполнять ту же работу, которую совершают оригиналы изображений при жизни. Чем правдоподобнее изображение, тем больше вероятности, что оно заменит живого и способного трудиться раба. Рельефы и росписи, которыми украшались стены гробниц и храмов, также были связаны с заупокойным культом. В них нет полутонов, красочных нюансов, как и в самом пейзаже Египта. Они имели двоякое назначение: отвечать сути заупокойного культа и одновременно служить выразительным декоративным элементом архитектуры. Так как загробный мир в представлении древних египтян являлся полным подобием и продолжением реальной действительности, на стенах гробниц и поминальных храмов показывалась жизнь умершего, которая последовательно развёртывалась по поясам, повествовательно, с повторами, подчиняясь при этом строгим правилам изображения (чёткие геометрические формы и ясные силуэты) и архитектуре. В рельефах и росписях больше, чем где бы то ни было в египетском искусстве, монументальность сочетается с декоративным пониманием формы. Принцип фризового развития сюжета, типичного для рельефов Древнего царства, создаёт исключительно декоративные композиции. Фризообразная композиция воспринимается как ковёр, заполняющий всю стену сверху донизу. Такое впечатление усиливается и характером росписи — заполнением всех изображений ровным слоем красок, издалека сливающуюся в единую красочную плоскость, которая при приближении распадается на отдельные картинки, отражающие сцены из жизни. Архитектура эллинизма Эпоха эллинизма, хотя и не создала таких шедевров мировой культуры, как Афинский акрополь и Парфенон, является, однако, в области архитектуры периодом крупнейших достижений. Важнейшим из них была теоретическая и практическая разработка различных методов рациональной планировки и благоустройства городов, формирование ансамблевой застройки общественных центров, развитие многочисленных типов общественных и торговых сооружений. В период эллинизма окончательно сложился развитый тип перистильного жилого дома с утонченной архитектурой интерьера, украшенного росписью, многоцветными мозаиками, изящной мебелью, статуями, фонтанами и декоративной зеленью. Композиционные приемы усложняются замкнутыми пространственными построениями (ансамбли центров городов), получают развитие фронтальные композиции (храмовое зодчество), появляются высотные композиции (маяки, мавзолеи) и своеобразные варианты центрических зданий (Арсинойон, башня Ветров). В области развития художественных средств архитектуры в эпоху эллинизма был сделан значительный шаг вперед, расширивший диапазон этих средств и обогативший композиционные и пластические приемы архитектуры. Классическая ордерная система используется в эпоху эллинизма более свободно и получает новые выразительные качества — в перистильных композициях, в сочетании со стеной и многоярусных колоннадах. Наконец, возникают пластические видоизменения ордера — пилястры, столбы, анты и новые решения, возникающие на основе переработки и объединения дорических, ионических, а иногда и восточных элементов. Синтез архитектуры и скульптуры как свободное содружество, типичное для классического периода, в эпоху эллинизма приобретает иной художественный смысл. Скульптура или скульптурный рельеф используются с целью придания архитектуре большой пластической насыщенности и богатства. В ряде случаев они приобретают настолько самодовлеющее значение, что оказывают решающее влияние на композицию здания и построение его архитектурных элементов (Пергамский алтарь Зевса, башня Ветров). Развитие новых композиционных приемов и средств выразительности, нового понимания синтеза искусств, проникновение элементов восточной художественной культуры в греческую, как и обратное влияние греческой на восточную, не означает формирования нового единого стиля эллинистической архитектуры. Историческая роль архитектуры эллинизма заключалась в ином: обогатив диапазон художественных и технических средств греческой архитектуры и расширив сферу их применения в новых, невиданных ранее мировых масштабах, эллинизм сделал достижения греческой архитектуры и зодчества достоянием не только народов Средиземноморья, но и Азии, вплоть до древнего Хорезма, который в античный период III—I вв. до н.э. находился в сфере влияния эллинистической культуры. Разнообразные достижения эллинистического зодчества были унаследованы Римом. Градостроительная культура, планировка городских ансамблей и форумов, театральные здания и спортивные сооружения, базилики, перистили жилых домов, вилл и дворцов, гавани и маяки, различные приемы декоративной отделки зданий и синтез искусств — все эти произведения римской архитектуры несут на себе неизгладимую печать влияния эллинистической архитектуры и искусства. Особенно сильно сказалось это влияние во времена завоевания, Греции Римом и в позднереспубликанский период, когда римская архитектура становится как бы вариантом эллинистической. Под влиянием архитектуры эллинизма в отдельных городах Великой Греции (Помпеи и др.) складываются своеобразные черты греко-римской архитектуры, где местные италийские традиции сочетаются с греческими, образующими такой же своеобразный стилистический «сплав», как и во многих восточных и южных провинциях империи Александра, где эллинистическая культура столкнулась с местной. Через посредство Рима эллинизм сыграл большую роль в формировании византийской архитектуры и через нее оказал влияние на все последующее развитие архитектуры Западной и Восточной Европы, Передней Азии и Северной Африки. Несмотря на невиданный размах строительства и достижения строительной техники, несмотря на богатство эллинистических городов, жилых и общественных зданий, слабые стороны эллинистической архитектуры заключались в утрате ею больших общественных идеалов, которые питали архитектуру и искусство архаического и классического периодов, а также в отказе от ограничивающих личный произвол художника закономерностей искусства, которые позволяли выразить идеалы эпохи в совершенной художественной форме. Демократические идеи греческого классического полиса, получившие выражение в строгой и сдержанной архитектуре его общественных сооружений и ансамблей, уступили место подчеркнутой репрезентативности, богатству и величавости сооружений, воздвигаемых эллинистическими монархами и наместниками. И даже там, где эллинистическая архитектура следовала заветам классики и более ранних периодов, эти произведения нередко несут на себе печать эпигонства или холодного академизма. В архитектуре эллинизма частым явлением стало применение различных ордерных систем, которые окончательно утратили связь с породившими их народными традициями и теми приемами композиции сооружений, с которыми они были когда-то органически связаны. B поисках остроты и разнообразия архитекторы обращаются не только к наследию предшествующего классического периода, но нередко и архаики, используя давно забытые приемы бесфризового ионического антаблемента, псевдодиптерального расположения колонн, украшения основания колонн скульптурным рельефом и др. Отдельные композиционные приемы в ордерных построениях утрачивают свою связь с породившим их конструктивным началом, таков, например, прием решения угловой опоры в периптеральных композициях в виде анта, декоративные пилястры и т.д. Эллинистическое искусство оставило большой след в истории человеческой культуры, и самое большое его достижение заключалось в том, что этот период показал возможность дальнейшего плодотворного развития тех принципов, которые были заложены в греческом зодчестве и главным образом в его системе выразительных средств, явившихся результатом тонкой и глубокой согласованности условий зрительного восприятия формы со строением художественного образа. Билет 21. |

infopedia.su

Искусство Древнего Египта. Древнее царство

Что касается архитектурного типа пирамиды, то в дальнейшем ее форма совершенствовалась; стены пирамиды выравнивались, приобретая геометрическую ясность и чистоту. Во времена IV династии фараонами Хеопсом (египет. — Хуфу), Хефреном (Хафром) и Микерином (Менкаурой) были возведены крупнейшие пирамиды Древнего Египта. Пирамиды были построены в Гизе, на западном берегу Нила. Основание пирамид имеет форму квадрата, а грани образуют равнобедренные треугольники. Когда-то пирамиды были облицованы гладко отполированными плитами белого известняка (частично облицовка сохранилась на вершине пирамиды Хефрена).

Самая грандиозная пирамида из трех — пирамида Хеопса; древние греки считали ее первым из семи чудес света. Пирамида построена в XXVII в. до н.э. племянником фараона Хемиуном. Сторона основания пирамиды равняется 230 м, высота — 147 м. Сложена она из блоков золотистого известняка весом от двух с половиной до тридцати тонн, которые удерживаются на месте силой собственной тяжести. Необъяснима даже в наше время та невероятная точность, с которой каменные блоки обрабатывались и ставились один на другой. Зазоры между ними не превышают полмиллиметра. На северной стороне пирамиды неприметный вход ведет в тесный, а затем более просторный коридор. Пройдя по ним, можно попасть в маленькую, тщательно скрытую в глубине пирамиды погребальную камеру с гранитным, давно опустошенным саркофагом фараона. По вентиляционной системе в камеру поступал сухой воздух пустыни, который способствовал сохранению мумии.

Геродот (История, II, 124) рассказывает, что сооружение Большой пирамиды длилось 30 лет, из которых 10 лет заняло строительство дороги для подъема каменных блоков, остальные 20 лет велось строительство самой пирамиды. На стройке постоянно находились 100 тысяч рабочих, которые сменялись каждые три месяца.

Пирамида фараона являлась главным элементом целого ряда построек, образующих единый погребальный ансамбль, расположение которых было тесно связано с царским погребальным ритуалом. Похоронная процессия с останками фараона на ладьях переправлялась на западный берег Нила. Здесь, в нижнем заупокойном храме, происходила первая часть погребальной церемонии. От нижнего храма по крытому коридору участники церемонии проходили в верхний храм, где продолжались погребальные церемонии, главной из которых была церемония «открытия рта», посредством которой ка усопшего воссоединялось с его телом (мумией). Рядом с верхним заупокойным храмом, с его западной стороны, находилась собственно пирамида, вход в которую в период Древнего царства располагался в северной стене; после помещения тела фараона в подземной погребальной камере он старательно замуровывался. С четырех сторон пирамиды в углублениях скалы помещались четыре деревянные ладьи, предназначенные для путешествий фараона по потустороннему миру. Из храмовых сооружений Гизы сохранился лишь нижний заупокойный храм фараона Хефрена. Храм представляет собой прямоугольный зал с двумя рядами четырехгранных колонн из розового мрамора, на которые опиралась плоская кровля с узкими прорезями для освещения. Стены зала с внутренней стороны украшали 23 статуи фараона.

К концу Древнего царства композиция заупокойных храмов усложняется. К ним добавляется двор, обнесённый стеной и окруженный внутри рядом монументальных колонн с капителями, воспроизводящими различные растения Египта — пальму, папирус, лотос. В эпоху Древнего царства возник и иной тип храма, обычно посвящавшийся главному божеству Египта — богу солнца Ра. Такой храм, прямоугольный в плане, имел, как правило, открытый двор со святилищами по сторонам и с обелиском, вершина которого была обита золотом.

Архитектурный ансамбль, окружавший пирамиду, отражает господствовавшие в Египте общественные отношения. В этом городе мертвых, так же как и в городе живых, наивысшее место занимал фараон, прославление и обожествление которого было главной идеей пирамиды. У подножия усыпальницы фараона располагались мастабы царских приближенных, влиятельных сановников и высших должностных лиц, для которых возможность сооружения себе гробницы рядом с пирамидой фараона была, несомненно, величайшей честью, ибо таким образом и по смерти они находились вблизи бога, каким считался фараон при жизни и после смерти.

Частью архитектурного ансамбля в Гизе является статуя Большого сфинкса — гигантского льва с человеческим лицом. Эта символическая статуя фараона Хефрена построена вблизи его пирамиды. Длина статуи достигает 57 м, высота — 20 м. В основной своей части статуя высечена в известняковой скале, поэтому туловище сфинкса оказывается естественным образом включенным в ландшафт пустыни. Лицо сфинкса украшено клафтом — царским головным платком — и церемониальной бородой (Большой сфинкс). Гигантская статуя смотрит строго на восток, где рождается бог Солнца, с которым отождествляли фараона Хефрена. Тем самым сфинкс символизирует представление о царе как о божестве. Он выступает также покровителем Земли — выполняет роль стражника, отгоняющего злых духов от усыпальниц египетских царей. Большого сфинкса неоднократно засыпали пески, и его приходилось откапывать. В начале XIX в., во время наполеоновских войн, лицо сфинкса было обезображено французскими солдатами. Именно тогда сфинкс лишился своего носа, величина которого достигала роста среднего человека. Арабы называли сфинкса «Отцом Ужаса».

Скульптура в храмах и погребениях

В искусстве Древнего царства огромную роль играла скульптура. Обилие статуй в гробницах и храмах диктовалось нуждами погребального ритуала: статуи, изображавшие усопших, служили вместилищем их душ, их наличие в гробницах было непременным условием, обеспечивающим покойнику вечную жизнь. Статуи ставились также в заупокойных храмах и других погребальных помещениях, с тем чтобы душа умершего, войдя в ту или иную статую, могла наблюдать за разного рода церемониями, а также «участвовать» в тех обрядах, которые требовали ее «присутствия».

С момента возникновения скульптуры установились принципы, определявшие приемы изображения. Эти принципы считались универсальными и просуществовали длительное время без каких-либо изменений. Все египетские скульптуры, независимо от их размера, отвечали одним и тем же изобразительным законам, главные из которых сводились к следующему. Первое: всякая скульптура создается для того, чтобы быть созерцаемой исключительно с фронтальной стороны. Второе: основные объемы скульптуры должны распределяться симметрично относительно вертикальной оси.

Египетские скульпторы начинали свою работу с того, что из каменных глыб изготавливали призмы правильной формы. На лицевой стороне призмы намечалась сетка, которая служила разметкой при изготовлениии фигуры. Эта сетка чертилась с двух сторон блока — в фас и в профиль. Исходя из этих двух чертежей и высекалась скульптура.

Для изображения лиц, имеющих божественный сан, использовались строго определенные приемы. Портретные изображения фараонов являются воплощением торжественности, монументальности и величия. Фараон мог быть изображен сидящим или стоящим. В сидящей модели части туловища соединяются под прямыми углами. Руки покоятся на бедрах, либо скрещены на груди; причем, зазоры между руками и туловищем отсутствуют. Ноги слегка расставлены и располагаются параллельно с босыми ступнями; нередко между ними остается каменный материал. Симметрия объемных масс является совершенной. Примером сидящей модели фараона является статуя фараона Хефрена из заупокойного храма в Гизе.

В стоящей модели туловище фараона полностью выпрямлено, его объем равномерно распределяется по обе стороны вертикальной оси симметрии. Как правило, руки фараона вытянуты вдоль тела, кулаки сжаты, левая нога выставлена вперед, как будто фараон делает шаг. Примером стоящей модели фараона может служить статуя фараона Микерина, богини Хатхор и богини — покровительницы нома из заупокойного храма в Гизе. Как правило, фараоны изображались с обнаженным торсом, одетыми в плиссированную юбку и с головой, покрытой двумя коронами — белой, в форме кегли (символ Верхнего Египта), и цилиндрической красной, с высоким закругленным выступом сзади (символ Нижнего Египта). Атрибутами фараона были также : жезл и плеть — символы власти; клафт — полосатый платок со спускающимися на плечи концами; немес — головная повязка. На повязке в середине лба укреплялся урей — изображение священной кобры, хранительницы царской власти на земле и небе. Непарадный головной убор, хепреш, имел вид синего шлема.

При наличиии определенного портретного сходства изображения фараонов идеализированы: в изваяниях фараоны всегда предстают молодыми, с крепкими, идеально сложенными телами.

Лица, не обладавшие божественным саном, такие как чиновники, представители низших сословий, семейные группы — ваялись с большим реализмом. Это проявляется в более свободных позах и жестах, зачастую определяемых родом занятия человека или жизненными обстоятельствами; в более живом и естественном выражении лиц; в отражении индивидуальных особенностей личности, таких как возраст, комплекция, внешность, прическа, одежда, украшения.

В одной из гробниц Саккары была найдена статуя писца Каи. Скульптура изображает писца, сидящего со скрещенными ногами и держащего на коленях развернутый свиток папируса. Это изображение интеллектуала, рука которого готова начать писать. При внешне сдержанной позе лицо писца выражает глубокую сосредоточенность, пристальный взгляд обнаруживает внутреннюю напряженность.

Одним из прекраснейших образцов деревянной скульптуры является статуя вельможи Каапера из мастабы Каапера в Саккаре. Скульптура изображает дородного и степенного пожилого египтянина, держащего в руке посох из египетской смоквы. Статуя настолько поразила нашедших ее рабочих удивительным сходством с их сельским старостой, что за ней навсегда сохранилось это название — «Сельский староста».

mirznanii.com

Искусство Египта периода Древнего царства (3200 — 2400 гг. до н.э.) | Архитектура Древнего мира

Особое внимание, которое зодчие конца Древнего царства уделяли оформлению храмов, плодотворно отразилось на общем развитии архитектуры того времени. В частности, возник третий, основной тип египетской колонны — в виде связки бутонов лотосов. Появляется новый вид зданий — так называемые солнечные храмы. Важнейшим элементом такого храма был колоссальный каменный обелиск, верхушка которого обивалась медью и ярко блестела на солнце; он стоял на возвышении, перед которым устраивался огромный жертвенник. Как и пирамида, солнечный храм соединялся крытым проходом с воротами в долине.

Выше говорилось о статуях, составлявших неотъемлимую часть гробниц царей и знати, так же как и о религиозных представлениях, вызвавших появление скульптуры в гробницах. Эти же представления определили и предъявлявшиеся к скульптуре требования. Дошедшие до нас в значительном количестве заупокойные статуи имеют однообразные неподвижные позы и условную раскраску. Поставленные в нишах молелен мастаба или в особых небольших закрытых помещениях позади молелен, эти статуи изображают умерших в строго фронтальных позах, либо стоящими, либо сидящими на кубообразных тронах или на земле, поджав скрещенные ноги. У всех статуй одинаково прямо поставлены головы, почти одинаково расположены руки и ноги, одни и те же атрибуты. Тела мужских фигур, когда они сделаны из светлого камня известняка или из дерева, окрашены в красновато-коричневый цвет, женских — в желтый, волосы у всех черные, одежды белые. Статуи кажутся неразрывно связанными со стеной молельни, причем за спиной многих из них сохраняется в виде фона часть того блока, из которого они были высечены. И, несмотря на то, что ясно видно их разновременное происхождение, качественное различие и ярко выражен их индивидуальный портретный характер, тем не менее все эти скульптуры производят общее впечатление торжественной монументальности и строгого спокойствия.

Единство изобразительных средств скульптуры Древнего царства было вызвано как ее назначением, так и условиями ее развития. Необходимость передачи сходства с умершим человеком, тело которого статуя должна была заменить, была причиной раннего возникновения египетского скульптурного портрета. Торжественная приподнятость образа была вызвана стремлением подчеркнуть высокое социальное положение умершего. С другой стороны, однообразие поз статуй, частично обусловленное зависимостью их от архитектуры гробницы, явилось итогом длительного воспроизведения одних и тех же образцов, восходивших еще к древнейшим каменным изображениям и ставших канонически обязательными. Тормозящая роль канона мешала художникам преодолевать установившийся подход к передаче образа человека, вынуждая неизменно сохранять скованность поз, бесстрастное спокойствие лиц, подчеркнуто крепкую и сильную мускулатуру мощных тел. Это можно хорошо видеть, например, на статуе вельможи Ранофера он изображен идущим с опущенными вдоль тела руками и поднятой головой; все в этой скульптуре выдержано в рамках канона — поза, одеяние, раскраска, чрезмерно развитые мускулы неподвижного (несмотря на ходьбу) тела, устремленный вдаль равнодушный взгляд.

Однако жизнь была сильнее требований религии, которые не смогли полностью задержать творческий рост египетского искусства. Лучшие скульпторы сумели даже в рамках освященных временем традиций создать ряд подлинно замечательных произведений. Среди них следует особенно выделить статую зодчего Хемиуна, бюст царского сына Анххафа, статуи писца Каи и царского сына Каапера, голову мужской статуи из коллекции Сальт в Лувре, голову женской статуи из коллекции Карнарвона.

В каждой из этих скульптур воплощен незабываемо яркий образ, полный неповторимого индивидуального своеобразия и подлинной художественной силы. В портрете Хемиуна обрисован один из наиболее высоко стоявших в современном ему обществе людей — царский родственник, руководитель строительства такого замечательного памятника, как пирамида Хеопса. Явно портретное лицо трактовано обобщенно и смело. Резкими линиями очерчен большой нос с характерной горбинкой, веки прекрасно поставленных в орбитах глаз, линия маленького, но энергичного рта. Очертания слегка выступающего подбородка, несмотря на чрезмерную полноту уже ожиревшего тела, еще продолжают сохранять твердую властность, выразительно заканчивающую общую характеристику этого волевого, быть может, даже жестокого человека. Очень хорошо показано и тело Хемиуна — полнота мускулов, правдиво переданные складки кожи на груди, на животе, особенно на пальцах ног и рук.

Не менее яркой индивидуальностью отличается портрет царского писца Каи. Перед нами — уверенно очерченное лицо с характерными тонкими, плотно сжатыми губами большого рта, выступающими скулами, слегка плоским носом, Это лицо оживляют глаза, сделанные из различных материалов: в бронзовую оболочку, соответствующую по форме орбите и образующую в то же время края век, вставлены куски алебастра для белка глаза и горного хрусталя — для зрачка, причем под хрусталь подложен небольшой кусочек полированного эбенового дерева, благодаря которому получается та блестящая точка, которая придает особую живость зрачку, а вместе с тем и всему глазу. Такой прием изображения глаз, вообще свойственный скульптурам Древнего царства, придает удивительную жизненность лицу статуи. Глаза писца Каи как бы неотрывно следуют за зрителем, в каком бы месте зала тот ни находился(Интересно, что феллахи, раскапывавшие под руководством французского орхеолога Мариэтта в конце 19 в. гробницы Древнего царства в Мегуме, войдя в гробницу Рахотена, побросали свои кирки и лопаты и в ужасе бросились прочь, увидев заблестевшие от проникшего в гробницу солнечного света глаза двух стоявших в ней статуй. ). Подобно статуе Хемиуна, и статуя писца Каи поражает правдивостью проработки не только лица, но и всего тела ключиц, жирных, дряблых мускулов груди и живота, столь свойственных человеку, ведущему сидячий образ жизни. Великолепна и моделировка рук с длинными пальцами, колен, спины.

Не менее замечательна, чем статуи Хемиуна и писца Каи, и прославленная деревянная статуя царского сына Каапера. Мы видим здесь опять индивидуальное лицо с мягкими, незаметно переходящими одна в другую линиями, с круглым подбородком, сравнительно некрупным носом, пухлым ртом и небольшими, мастерски изображенными глазами. Вновь, как и в предыдущих двух памятниках, и здесь так же тщательно проработано тело с большим животом, полными плечами и руками. Жизненная правдивость этой статуи такова, что не случайно работавшие на раскопках у Мариэтта феллахи, обнаружив статую Каапера в его гробнице, закричали «Да ведь это наш сельский староста!» (Отсюда происходит прозвище «сельский староста», под которым эта статуя известна в науке). В этой замечательной статуе, при всей торжественной важности позы, говорящей о высоком социальном положении изображенного человека, поражает тот реализм, с которым воплощен Здесь образ некрасивого, немолодого полного человека.

Бюст царского сына Анххафа является, может быть, наиболее примечательным скульптурным портретом из всех упомянутых шедевров Древнего царства. Это поразительное лицо, отмеченное предельным не только для скульптур рассматриваемого периода, но, быть может, и для всей египетской пластики реализмом; оно приковывает к себе внимание изумительным мастерством передачи мускулатуры лица, скадок кожи, нависающих век, нездоровых «мешков» под глазами. Вся лепка лица выполнена не по известняку, из которого высечен бюст, а по гипсу, плотным слоем покрывающему камень. Реалистичности лица соответствует и трактовка плеч, груди, затылка, аналогичная той передаче тела, которую мы видели в статуе Хемиуна.

Такая же острота индивидуальной характеристики свойственна и луврской голове из коллекции Сальт и другим лучшим произведениям периода Древнего царства. В женской голове из коллекции Карнарвона прекрасно передан типичный для искусства рассматриваемого периода образ молодой женщины в расцвете сил и красоты.

Перечисленные выше скульптуры относятся к лучшим образцам древнеегипетского реалистического портрета. Это памятники, в которых наиболее полно были осуществлены искания художников Древнего царства. В каждом из них скульптор сумел передать облик определенного человека, со всем своеобразием присущих ему черт лица, формы головы и фигуры. В то же время эти статуи отнюдь не являются простым повторением внешнего облика того или иного человека. Перед нами образы, созданные путем отбора наиболее характерных особенностей, с помощью определенного обобщения, безусловно далекие от пассивной передачи действительности.

Путь, приведший скульпторов Древнего царства к созданию таких шедевров, был долог и труден. Впервые предстояло художнику преодолеть технические трудности, безукоризненно овладеть материалом и в то же время создать значительный художественный образ. Памятники, дошедшие от предыдущих веков, показывают нам, как постепенно преодолевались эти трудности. Важным этапом на творческом пути скульпторов Древнего царства было изготовление масок с лиц умерших людей. Однако скульпторы не могли ограничиться простым повторением этих масок в лицах заупокойных статуй, потому что статуя должна была изображать живого человека. Отсюда вытекала необходимость переработки слепка, при которой скульптор и производил необходимые изменения.