Физиология мышечной ткани человека – литература для фармацевтов : Физиология возбудимых тканей: физиология мышечной ткани

| Лекция 4. Физиология мышечной ткани Мышечная ткань выполняет следующие функции:

Мышечная ткань подразделяется на поперечнополосатую и гладкую. Поперечнополосатая, в свою очередь, делится на скелетную и сердечную. Вся скелетная мускулатура является поперечнополосатой. Во всех висцеральных системах, кроме сердца, имеются гладкие мышцы. Специфическим свойством всех типов мышц является Скелетные мышцы называют также произвольными, так как их сокращением можно управлять по собственному желанию. Они полностью лишены автоматизма и не способны работать без управляющей импульсации из ЦНС. Гладкие мышцы по собственному желанию не сокращаются, поэтому их называют также непроизвольными. Морфофункциональная характеристика скелетной мышцы. Скелетная мышца состоит из многоядерных мышечных волокон. Толщина волокна составляет от 10 до 100 мкм. Длина волокон колеблется от нескольких мм до нескольких сантиметров. Количество мышечных волокон становится постоянным на 4-5 месяце постнатального развития. В последующем увеличивается лишь диаметр и длина волокон (например, под действием тренировок – функциональная гипертрофия). Мышечное волокно покрыто сарколеммой. В саркоплазме мышечного волокна имеются следующие внутриклеточные элементы: ядра, митохондрии, белки, капельки жира, гранулы гликогена, фосфатсодержащие вещества, различные малые молекулы и электролиты. От поверхности сарколеммы внутрь волокна отходят Т-трубочки, которые обеспечивают её взаимодействие с саркопламатическим ретикулумом. Саркоплазматический ретикулум представляет собой систему связанных между собой цистерн и отходящих от них в продольном направлении канальцев, расположенных между миофибриллами. Крайние цистерны ретикулума связаны с Т-трубочками. В цистернах содержатся ионы кальция, необходимые для осуществления процесса сокращения. Внутри мышечного волокна тянется масса нитей – миофибрилл, которые являются частью механизма процесса сокращения. Каждая миофибрилла состоит их протофибрилл, которые расположены параллельно друг другу и имеют белковую природу. Различают два вида внутримышечных нитей: тонкие актиновые и толстые миозиновые. Актиновые нити состоят из двух субъединиц — скрученных в виде спирали волокон, каждое их которых образовано соединенными молекулами глобулярного белка актина. Кроме актина в состав тонких нитей входят регуляторные белки Рис.1. Схема пространственной организации сократительных и регуляторных белков в исчерченной мышце. Каждая миозиновая нить окружена шестью актиновыми нитями. Эти нити образуют своего рода цилиндр, внутри которого располагается миозиновая нить. Поперечные мостики миозиновой нити направлены в разные стороны, поэтому они взаимодействуют со всеми актиновыми протофибриллами. В свою очередь, каждая нить актина контактирует с тремя миозиновыми филаментами. Миофибриллы включают в себя последовательно соединенные блоки – саркомеры, отделенные друг от друга Z-полосками. Саркомер является сократительной единицей мышечного волокна. Миофибриллы отдельного мышечного волокна связаны таким образом, что расположение саркомеров совпадает, это визульно делает мышцу поперечнополосатой. Миозиновые протофибриллы образуют наиболее темную часть саркомера – А-диск (анизотропный – сильно поляризует видимый свет). Более светлый участок в центре А-диска называют Н-зоной. Светлый участок саркомера между двумя А-дисками называют I-диском (изотропный – не поляризует свет). Он образован актиновыми протофибриллами, идущими в обе стороны от Z-полосок. Таким образом, каждый саркомер имеет два набора тонких нитей, прикрепленных к Z-полоскам, и один комплект толстых нитей, сосредоточенных в А-диске. В расслабленной мышце концы толстых и тонких филаментов в разной степени перекрывают друг друга на границе между А- и I-дисками. В световом микроскопе зона перекрытия в А-диске представляется темнее, чем центральная Н-зона, лишенная актиновых нитей. По морфологическим признакам и физиологическим свойствам различают быстрые и медленные волокна.

Выше перечисленные мышечные волокна входят в состав двигательных единиц. Двигательной (нейромоторной) единицей называется комплекс, состоящий из ά-мотонейрона и группы мышечных волокон, иннервируемых коллатералями его аксона. Механизм сокращения скелетной мышцы. Укорочение мышцы является результатом сокращения множества саркомеров, которые последовательно соединены в миофибриллах. При укорочении мышцы актиновые нити скользят относительно миозиновых, в результате чего длина саркомера уменьшается, размер А-дисков остается постоянным, I-диски и Н-зоны уменьшаются. Длина самих же нитей остается неизменной. Совокупность процессов, обеспечивающих связь между возбуждением и сокращением, называется

Движение сократительных белков происходит не рывками, а равномерно и плавно, так как в каждый момент какое-то количество миозиновых головок взаимодействует с активными участками актиновых нитей, другие подвергаются конформации, а третьи находятся на стадии восстановления исходной пространственной ориентации. При расслаблении мышцы, описанные выше процессы, протекают в обратной последовательности: реполяризация сарколеммы и Т-трубочек вызывает закрытие кальциевых каналов мембраны саркоплазматического ретикулума и включение её кальциевых насосов, которые возвращают ионы кальция в цистерны ретикулума. Снижение концентрации ионов кальция в межфибриллярном пространстве вызывает обратную конформацию тропонина, в результате чего тропомиозиновые нити изолируют активные участки актиновых нитей. Контакт миозиновых головок с актином разрывается. Актиновые нити под действием веса мышцы и тяги эластических элементов скользят в обратном направлении и размер саркомера восстанавливается. Энергетическое обеспечение мышечного сокращения. На функционирование мускулатуры в состоянии максимального физиологического покоя организм тратит около 20% всех своих энергоресурсов. При мышечной работе эти энергозатраты многократно возрастают. Источником энергии для жизнедеятельности мышечной ткани является АТФ. Энергия АТФ расходуется для осуществления следующих процессов:

Для пополнения запасов АТФ в клетке требуется постоянный ресинтез АТФ. Постоянный ресинтез АТФ происходит в результате функционирования трех энергетических систем.

Виды и режимы мышечного сокращения. Выделяют одиночные и тетанические виды сокращения мышц.

В зависимости от условий (величины) нагрузки), при которых происходит мышечное сокращение, различают три его основных режима:

Сила мышц, их работа, мощность и утомление. Δ Сила мышцы или общая сила мышцы, определяется максимальным напряжением в ньютонах, которое она может развить. Удельная сила мышцы – отношение общей силы в ньютонах к физиологическому поперечному сечению мышцы (Н/см2). С помощью динамометров можно измерить «кистевую», «становую» силу, силу сгибателей и т.д. Сила мышцы зависит от

Δ Работа мышцы и утомление. В механике работа определяется как произведение силы, приложенной к телу, на расстояние его перемещения под действием этой силы: А=F*L (Дж). При мышечной работе у человека со временем развивается утомление, сила мышечных сокращений постепенно уменьшается, и в конце концов наступает момент, когда человек уже не в состоянии продолжать работу. Скорость развития утомления стоит в зависимости от ритма работы и величины груза. Причиной утомления является накопление калия в области трубочек, накопления молочной кислоты и расхода энергетического материала. Наибольшей бывает работа при некотором среднем, оптимальном для данного человека ритме работы и среднем, оптимальном грузе (правило средних нагрузок). Δ Мощность мышцы – работа, совершаемая в единицу времени. Выражается в ваттах – Дж/с2. Максимальная мощность соответствует выполнению наибольшего объема работы в течение минимального отрезка времени, но в этом случае быстро развивается утомление. Поэтому необходимо использовать правило средних нагрузок. Физиология гладкой мышцы. Морфофункциональные особенности гладких мышц следующие:

Поделитесь с Вашими друзьями: |

zodorov.ru

Лекция № 5 физиология мышечной ткани План лекции

14

Виды мышечной ткани в организме человека, ее физические и физиологические свойства. Сравнительная характеристика поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани.

Двигательная единица. Классификация.

Современные представления о механизме мышечного сокращения.

Виды и режимы мышечного сокращения. Теория тетанического сокращения.

Утомление в мышечной ткани.

Виды мышечной ткани в организме человека, ее физические и физиологические свойства. Сравнительная характеристика поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани.

Одним из наиболее распространенных проявлений возбуждения в возбудимых тканях является изменение длины – сокращение. В основе способности к изменению длины лежит свойство сократимости. Наиболее выражено это свойство в мышечной ткани.

Различают поперечно-полосатую и гладкую мышечную ткань. Гладкая мышечная ткань представлена во внутренних полых органах: мышечном слое стенки сосудов, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, матки и некоторых других. Поперечно-полосатая мышечная ткань составляет основу скелетных мышц. Особой разновидностью поперечно-полосатой мускулатуры является сердечная мышца. Физиологические особенности сердечной мышцы мы будем рассмат-ривать в четвертом семестре при изучении системы кровообращения.

Поперечно-полосатая мышечная ткань опорно-двигательного аппарата

Любая скелетная мышца состоит из 3-х типов мышечных волокон:

быстрых, фазических мышечных волокон. В связи с относительно низким содержанием в указанных волокнах пигмента миоглобина данные волокна называют белыми;

медленных, тонических мышечных волокон. В связи с относительно высоким содержанием в данных волокнах миоглобина, и в связи с особенностью окраски, данные мышечные волокна называют красными;

волокон-рецепторов.

Основная функция первых двух групп волокон состоит в изменении длины мышц: формирование мышечного тонуса и различных вариантов быстрых (фазических) сокращений. Первые две группы мышечных волокон объединяют в группу экстрафузальных мышечных волокон. У волокон-рецепторов есть название-синоним – интрафузальные мышечные волокна.

На сегодняшней лекции мы рассмотрим особенности строения и физиологических свойств экстрафузальных волокон

Выделяют физические и физиологические свойства мышечной ткани. К физическим свойствам мышечной ткани относят вязкость, эластичность, пластичность. К физиологическим – раздражимость, возбудимость, лабильность, проводимость.

Физические свойства мышц

Растяжимость – способность менять длину под влиянием приложенной силы;

Эластичность – способность мышцы восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия сил, вызывающих ее деформацию;

Сила мышц – максимальный груз, который мышца способна еще приподнять;

Работа мышц – произведение поднимаемого груза на высоту подъема. Измеряется в кгм.

А = Р х Δh, где А – работа выполненная мышцой, Р – вес груза, Δh – высота, на которую поднят груз.

Максимальный объем выполненной мышцей работы отмечаеся при средних величинах нагрузки (см. рис. 1).

Работа (А)

0 Вес груза (Р)

Рис.1 Объем выполненной работы мышцей в зависимости от величины

груза

Строение соматической поперечно-полосатой мышечной ткани

Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань состоит из мышеч-ных волокон диаметром от 10 до 100 микрон и длиной от 5 до 400 мм. Каждое мышечное волокно содержит до 1000, а в ряде случаев и более сократительных волокон – миофибрил, толщиной от 1 до 3 микрон. Каж-дая миофибрила состоит из множества толстых и тонких нитей – миофи-ламентов (соотношение тонких и толстых нитей 2 : 1). Каждое мышеч-ное волокно поперечно-полосатой мускулатуры содержит большое количество ядер и представляет из себя симпласт. Толстые нити состоят из белка миозина, а тонкие – актина. Кроме того в состав тонких нитей входят еще белки тропонин и тропомиозин, формирующими с актомиозином единый регуляторный комплекс. Миозиновые нити имеют поперечно-ориентированные мостики, которые участвуют в механизмах взаимодействия актиновых и миозиновых нитей (см. рис. 2).

Наряду с миофибрилами в саркоплазме мышечных волокон имеется система канальцев – саркоплазматический ретикулум, имеющих расширения в области биологической мембраны мышечного волокна (цистерны саркоплазматического ретикулума). В цистернах саркоплаз-матического ретикулума депонируются ионы кальция – Са++.Мембрана мышечного волокна в области прилежания цистерн имеет характерную форму – форму буквы Т (см. рис. 2). Поскольку участок биологической мембраны саркоплазмы и цистерны саркоплаз-матического ретикулума связаны единой функцией, этот комплекс получил название Т-системы.

studfiles.net

Лекция № 5 физиология мышечной ткани План лекции

14

Виды мышечной ткани в организме человека, ее физические и физиологические свойства. Сравнительная характеристика поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани.

Двигательная единица. Классификация.

Современные представления о механизме мышечного сокращения.

Виды и режимы мышечного сокращения. Теория тетанического сокращения.

Утомление в мышечной ткани.

Виды мышечной ткани в организме человека, ее физические и физиологические свойства. Сравнительная характеристика поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани.

Одним из наиболее распространенных проявлений возбуждения в возбудимых тканях является изменение длины – сокращение. В основе способности к изменению длины лежит свойство сократимости. Наиболее выражено это свойство в мышечной ткани.

Различают поперечно-полосатую и гладкую мышечную ткань. Гладкая мышечная ткань представлена во внутренних полых органах: мышечном слое стенки сосудов, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, матки и некоторых других. Поперечно-полосатая мышечная ткань составляет основу скелетных мышц. Особой разновидностью поперечно-полосатой мускулатуры является сердечная мышца. Физиологические особенности сердечной мышцы мы будем рассмат-ривать в четвертом семестре при изучении системы кровообращения.

Поперечно-полосатая мышечная ткань опорно-двигательного аппарата

Любая скелетная мышца состоит из 3-х типов мышечных волокон:

быстрых, фазических мышечных волокон. В связи с относительно низким содержанием в указанных волокнах пигмента миоглобина данные волокна называют белыми;

медленных, тонических мышечных волокон. В связи с относительно высоким содержанием в данных волокнах миоглобина, и в связи с особенностью окраски, данные мышечные волокна называют красными;

волокон-рецепторов.

Основная функция первых двух групп волокон состоит в изменении длины мышц: формирование мышечного тонуса и различных вариантов быстрых (фазических) сокращений. Первые две группы мышечных волокон объединяют в группу экстрафузальных мышечных волокон. У волокон-рецепторов есть название-синоним – интрафузальные мышечные волокна.

На сегодняшней лекции мы рассмотрим особенности строения и физиологических свойств экстрафузальных волокон

Выделяют физические и физиологические свойства мышечной ткани. К физическим свойствам мышечной ткани относят вязкость, эластичность, пластичность. К физиологическим – раздражимость, возбудимость, лабильность, проводимость.

Физические свойства мышц

Растяжимость – способность менять длину под влиянием приложенной силы;

Эластичность – способность мышцы восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия сил, вызывающих ее деформацию;

Сила мышц – максимальный груз, который мышца способна еще приподнять;

Работа мышц – произведение поднимаемого груза на высоту подъема. Измеряется в кгм.

А = Р х Δh, где А – работа выполненная мышцой, Р – вес груза, Δh – высота, на которую поднят груз.

Максимальный объем выполненной мышцей работы отмечаеся при средних величинах нагрузки (см. рис. 1).

Работа (А)

0 Вес груза (Р)

Рис.1 Объем выполненной работы мышцей в зависимости от величины

груза

Строение соматической поперечно-полосатой мышечной ткани

Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань состоит из мышеч-ных волокон диаметром от 10 до 100 микрон и длиной от 5 до 400 мм. Каждое мышечное волокно содержит до 1000, а в ряде случаев и более сократительных волокон – миофибрил, толщиной от 1 до 3 микрон. Каж-дая миофибрила состоит из множества толстых и тонких нитей – миофи-ламентов (соотношение тонких и толстых нитей 2 : 1). Каждое мышеч-ное волокно поперечно-полосатой мускулатуры содержит большое количество ядер и представляет из себя симпласт. Толстые нити состоят из белка миозина, а тонкие – актина. Кроме того в состав тонких нитей входят еще белки тропонин и тропомиозин, формирующими с актомиозином единый регуляторный комплекс. Миозиновые нити имеют поперечно-ориентированные мостики, которые участвуют в механизмах взаимодействия актиновых и миозиновых нитей (см. рис. 2).

Наряду с миофибрилами в саркоплазме мышечных волокон имеется система канальцев – саркоплазматический ретикулум, имеющих расширения в области биологической мембраны мышечного волокна (цистерны саркоплазматического ретикулума). В цистернах саркоплаз-матического ретикулума депонируются ионы кальция – Са++.Мембрана мышечного волокна в области прилежания цистерн имеет характерную форму – форму буквы Т (см. рис. 2). Поскольку участок биологической мембраны саркоплазмы и цистерны саркоплаз-матического ретикулума связаны единой функцией, этот комплекс получил название Т-системы.

studfiles.net

Лекция № 5 физиология мышечной ткани План лекции

14

Виды мышечной ткани в организме человека, ее физические и физиологические свойства. Сравнительная характеристика поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани.

Двигательная единица. Классификация.

Современные представления о механизме мышечного сокращения.

Виды и режимы мышечного сокращения. Теория тетанического сокращения.

Утомление в мышечной ткани.

Виды мышечной ткани в организме человека, ее физические и физиологические свойства. Сравнительная характеристика поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани.

Одним из наиболее распространенных проявлений возбуждения в возбудимых тканях является изменение длины – сокращение. В основе способности к изменению длины лежит свойство сократимости. Наиболее выражено это свойство в мышечной ткани.

Различают поперечно-полосатую и гладкую мышечную ткань. Гладкая мышечная ткань представлена во внутренних полых органах: мышечном слое стенки сосудов, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, матки и некоторых других. Поперечно-полосатая мышечная ткань составляет основу скелетных мышц. Особой разновидностью поперечно-полосатой мускулатуры является сердечная мышца. Физиологические особенности сердечной мышцы мы будем рассмат-ривать в четвертом семестре при изучении системы кровообращения.

Поперечно-полосатая мышечная ткань опорно-двигательного аппарата

Любая скелетная мышца состоит из 3-х типов мышечных волокон:

быстрых, фазических мышечных волокон. В связи с относительно низким содержанием в указанных волокнах пигмента миоглобина данные волокна называют белыми;

медленных, тонических мышечных волокон. В связи с относительно высоким содержанием в данных волокнах миоглобина, и в связи с особенностью окраски, данные мышечные волокна называют красными;

волокон-рецепторов.

Основная функция первых двух групп волокон состоит в изменении длины мышц: формирование мышечного тонуса и различных вариантов быстрых (фазических) сокращений. Первые две группы мышечных волокон объединяют в группу экстрафузальных мышечных волокон. У волокон-рецепторов есть название-синоним – интрафузальные мышечные волокна.

На сегодняшней лекции мы рассмотрим особенности строения и физиологических свойств экстрафузальных волокон

Выделяют физические и физиологические свойства мышечной ткани. К физическим свойствам мышечной ткани относят вязкость, эластичность, пластичность. К физиологическим – раздражимость, возбудимость, лабильность, проводимость.

Физические свойства мышц

Растяжимость – способность менять длину под влиянием приложенной силы;

Эластичность – способность мышцы восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия сил, вызывающих ее деформацию;

Сила мышц – максимальный груз, который мышца способна еще приподнять;

Работа мышц – произведение поднимаемого груза на высоту подъема. Измеряется в кгм.

А = Р х Δh, где А – работа выполненная мышцой, Р – вес груза, Δh – высота, на которую поднят груз.

Максимальный объем выполненной мышцей работы отмечаеся при средних величинах нагрузки (см. рис. 1).

Работа (А)

0 Вес груза (Р)

Рис.1 Объем выполненной работы мышцей в зависимости от величины

груза

Строение соматической поперечно-полосатой мышечной ткани

Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань состоит из мышеч-ных волокон диаметром от 10 до 100 микрон и длиной от 5 до 400 мм. Каждое мышечное волокно содержит до 1000, а в ряде случаев и более сократительных волокон – миофибрил, толщиной от 1 до 3 микрон. Каж-дая миофибрила состоит из множества толстых и тонких нитей – миофи-ламентов (соотношение тонких и толстых нитей 2 : 1). Каждое мышеч-ное волокно поперечно-полосатой мускулатуры содержит большое количество ядер и представляет из себя симпласт. Толстые нити состоят из белка миозина, а тонкие – актина. Кроме того в состав тонких нитей входят еще белки тропонин и тропомиозин, формирующими с актомиозином единый регуляторный комплекс. Миозиновые нити имеют поперечно-ориентированные мостики, которые участвуют в механизмах взаимодействия актиновых и миозиновых нитей (см. рис. 2).

Наряду с миофибрилами в саркоплазме мышечных волокон имеется система канальцев – саркоплазматический ретикулум, имеющих расширения в области биологической мембраны мышечного волокна (цистерны саркоплазматического ретикулума). В цистернах саркоплаз-матического ретикулума депонируются ионы кальция – Са++.Мембрана мышечного волокна в области прилежания цистерн имеет характерную форму – форму буквы Т (см. рис. 2). Поскольку участок биологической мембраны саркоплазмы и цистерны саркоплаз-матического ретикулума связаны единой функцией, этот комплекс получил название Т-системы.

studfiles.net

Физиология мышечной ткани

Лекция № 5

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

План лекции

1. Виды мышечной ткани в организме человека, ее физические и физиологические свойства. Сравнительная характеристика поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани.

2. Двигательная единица. Классификация.

3. Современные представления о механизме мышечного сокращения.

4. Виды и режимы мышечного сокращения. Теория тетанического сокращения.

5. Утомление в мышечной ткани.

1. Виды мышечной ткани в организме человека, ее физические и физиологические свойства. Сравнительная характеристика поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани.

Одним из наиболее распространенных проявлений возбуждения в возбудимых тканях является изменение длины – сокращение. В основе способности к изменению длины лежит свойство сократимости. Наиболее выражено это свойство в мышечной ткани.

Различают поперечно-полосатую и гладкую мышечную ткань. Гладкая мышечная ткань представлена во внутренних полых органах: мышечном слое стенки сосудов, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, матки и некоторых других. Поперечно-полосатая мышечная ткань составляет основу скелетных мышц. Особой разновидностью поперечно-полосатой мускулатуры является сердечная мышца. Физиологические особенности сердечной мышцы мы будем рассмат-ривать в четвертом семестре при изучении системы кровообращения.

Поперечно-полосатая мышечная ткань опорно-двигательного аппарата

Любая скелетная мышца состоит из 3-х типов мышечных волокон:

— быстрых, фазических мышечных волокон. В связи с относительно низким содержанием в указанных волокнах пигмента миоглобина данные волокна называют белыми;

— медленных, тонических мышечных волокон. В связи с относительно высоким содержанием в данных волокнах миоглобина, и в связи с особенностью окраски, данные мышечные волокна называют красными;

— волокон-рецепторов.

Основная функция первых двух групп волокон состоит в изменении длины мышц: формирование мышечного тонуса и различных вариантов быстрых (фазических) сокращений. Первые две группы мышечных волокон объединяют в группу экстрафузальных мышечных волокон. У волокон-рецепторов есть название-синоним – интрафузальные мышечные волокна.

На сегодняшней лекции мы рассмотрим особенности строения и физиологических свойств экстрафузальных волокон

Выделяют физические и физиологические свойства мышечной ткани. К физическим свойствам мышечной ткани относят вязкость, эластичность, пластичность. К физиологическим – раздражимость, возбудимость, лабильность, проводимость.

Физические свойства мышц

1. Растяжимость – способность менять длину под влиянием приложенной силы;

2. Эластичность – способность мышцы восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия сил, вызывающих ее деформацию;

3. Сила мышц – максимальный груз, который мышца способна еще приподнять;

4. Работа мышц – произведение поднимаемого груза на высоту подъема. Измеряется в кгм.

А = Р х Δh, где А – работа выполненная мышцой, Р – вес груза, Δh – высота, на которую поднят груз.

Максимальный объем выполненной мышцей работы отмечаеся при средних величинах нагрузки (см. рис. 1).

Работа (А)

vunivere.ru

Физиология мышц. Нормальная физиология

Физиология мышц

Существует три типа мышц: поперечно-полосатые скелетные мышцы, поперечно-полосатая сердечная мышца и гладкие мышцы.

Мышцы обладают следующими физиологическими свойствами:

1. возбудимостью, т. е. способностью возбуждаться при действии раздражителей;

2. проводимостью – способностью проводить возбуждение;

3. сократимостью – способностью изменять свою длину или напряжение при возбуждении;

4. растяжимостью – способностью изменять свою длину под действием растягивающей силы;

5. эластичностью – способностью восстанавливать свою первоначальную длину после прекращения растяжения.

Сила мышцы определяется максимальным грузом, который мышца может поднять. Мышцы способны совершать работу. Работа мышц определяется произведением величины поднятого груза на высоту подъема. Максимальная работа производится при средних величинах нагрузок. Лабильность мышцы равна 200–300 Гц.

При непосредственном раздражении мышцы (прямое раздражение) или опосредованно через иннервирующий ее двигательный нерв (непрямое раздражение) одиночным стимулом возникает одиночное мышечное сокращение, в котором выделяют три фазы: латентный период. – время от начала действия раздражителя до начала ответной реакции; фазу сокращения (фаза укорочения) и фазу расслабления.

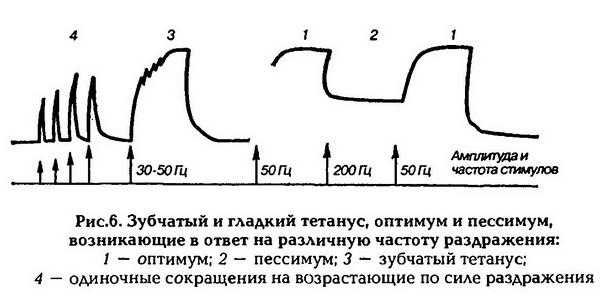

В естественных условиях к скелетной мышце из ЦНС поступают не одиночные импульсы, а серия импульсов, на которые мышца отвечает длительным сокращением. Длительное сокращение мышцы, возникающее в ответ на ритмическое раздражение, называется тетаническим сокращением, или тетанусом (рис.6). Различают два вида тетануса: зубчатый и гладкий.

Если каждый последующий стимул поступает к мышце в тот период, когда она находится в фазе укорочения, то возникает гладкий тетанус, а если в фазу расслабления – зубчатый тетанус.

Амплитуда тетанического сокращения превышает амплитуду одиночного мышечного сокращения. Н. Е. Введенский объяснил это явление фазными изменениями возбудимости мышцы, введя понятие об оптимуме и пессимуме частоты раздражения. Оптимум – такая частота раздражения, при которой каждое последующее раздражение наносится в фазу повышенной возбудимости. Тетанус при этом будет максимальным по амплитуде. Пессимум – такая частота раздражения, при которой каждое последующее раздражение наносится в фазу пониженной возбудимости. Амплитуда тетануса при этом будет минимальной.

Различают несколько видов мышечных сокращений: изотонический, изометрический и смешанный. При изотоническом сокращении мышцы происходит изменение ее длины, а напряжение остается постоянным. Такое сокращение происходит в том случае, если отсутствует сопротивление изменению ее длины. К изотоническому типу сокращений относятся сокращения мышц языка. При изометрическом сокращении длина мышечных волокон остается постоянной, а их напряжение возрастает. Такое сокращение мышцы возникает при попытке поднять чрезмерно большой груз. В естественных условиях сокращения мышц никогда не бывают чисто изотоническими или изометрическими, они имеют смешанный характер, т. е. происходит изменение и длины, и напряжения мышцы.

Механизм мышечного сокращения

Мышцы состоят из мышечных волокон, а те – из множества тонких нитей – миофибрилл, расположенных продольно. Каждая миофибрилла состоит из нитей сократительных белков актина и миозина. Перегородки, называемые Z-пластинами, разделяют миофибриллы на участки – саркомеры. В саркомере чередуются поперечные светлые и темные полосы. Поперечная исчерченность миофибрилл обусловлена определенным расположением нитей актина и миозина. В центральной части каждого саркомера расположены толстые нити миозина. На обоих концах саркомера находятся тонкие нити актина, прикрепленные к Z-пластинам. Нити миозина выглядят в световом микроскопе как светлая полоска (Н-зона) в темном диске, который содержит нити миозина и актина и называется анизотропным, или А-диском. По обе стороны от А-диска находятся участки, которые содержат только тонкие нити актина и кажутся светлыми, они называются изотропными, или I-дисками. По их середине проходит темная линия – Z-мембрана. Благодаря такому периодическому чередованию светлых и темных дисков сердечная и скелетная мышцы выглядят поперечно-полосатыми (рис.7).

В состоянии покоя концы толстых и тонких нитей лишь незначительно перекрываются на уровне А-диска. При сокращении тонкие актиновые нити скользят вдоль толстых миозиновых нитей, двигаясь между ними к середине саркомера. Сами актиновые и миозиновые нити своей длины не изменяют. Миозиновые нити имеют поперечные мостики (выступы) с головками, которые отходят от нити биполярно. Актиновая нить состоит из двух закрученных одна вокруг другой цепочек молекул актина. На нитях актина расположены молекулы тропонина, а в желобках между двумя актина лежат нити тропомиозина. Молекулы тропомиозина в покое располагаются так, что предотвращают прикрепление поперечных мостиков миозина к актиновым нитям.

Во многих местах участки поверхностной мембраны мышечной клетки углубляются в виде трубочек внутрь волокна, перпендикулярно его продольной оси, образуя систему поперечных трубочек (Т-систему). Параллельно миофибриллам и перпендикулярно поперечным трубочкам расположена система продольных трубочек (альфа-система). Пузырьки на концах этих трубочек, в которых сосредоточено основное количество внутриклеточного кальция, подходят очень близко к поперечным трубочкам, образуя совместно с ними так называемые триады. В состоянии покоя миозиновый мостик заряжен энергией (миозин фосфорилирован), но он не может соединиться с нитью актина, так как между ними находится система из нитей тропомиозина и молекул тропонина. При возбуждении ПД распространяется по мембранам Тсистемы внутрь клетки и вызывает высвобождение ионов кальция из альфа-системы. С появлением ионов кальция в присутствии АТФ происходит изменение пространственного положения тропонина – нить тропомиозина сдвигается и открываются участки актина, присоединяющие миозиновые головки. Соединение головки фосфорилированного миозина с актином приводит к изменению положения мостика (его «сгибанию»), в результате нити актина перемещаются на 1 мм к середине саркомера. Затем происходит отсоединение мостика от актина. Ритмические прикрепления и отсоединения головок миозина тянут актиновую нить к середине саркомера.

При отсутствии повторного возбуждения ионы кальция закачиваются кальциевым насосом из межфибриллярного пространства в систему саркоплазматического ретикулума. Это приводит к снижению концентрации ионов кальция и отсоединению его от тропонина. Вследствие чего тропомиозин возвращается на прежнее место и снова блокирует активные центры актина. Затем происходит фосфорилирование миозина за счет АТФ, что также способствует временному разобщению нитей. Расслабление мышцы после ее сокращения происходит пассивно – актиновые и миозиновые нити легко скользят в обратном направлении под влиянием сил упругости мышечных волокон, а также сокращения мышц-антагонистов.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

med.wikireading.ru

Лекция № 5 физиология мышечной ткани План лекции

14

Виды мышечной ткани в организме человека, ее физические и физиологические свойства. Сравнительная характеристика поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани.

Двигательная единица. Классификация.

Современные представления о механизме мышечного сокращения.

Виды и режимы мышечного сокращения. Теория тетанического сокращения.

Утомление в мышечной ткани.

Виды мышечной ткани в организме человека, ее физические и физиологические свойства. Сравнительная характеристика поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани.

Одним из наиболее распространенных проявлений возбуждения в возбудимых тканях является изменение длины – сокращение. В основе способности к изменению длины лежит свойство сократимости. Наиболее выражено это свойство в мышечной ткани.

Различают поперечно-полосатую и гладкую мышечную ткань. Гладкая мышечная ткань представлена во внутренних полых органах: мышечном слое стенки сосудов, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, матки и некоторых других. Поперечно-полосатая мышечная ткань составляет основу скелетных мышц. Особой разновидностью поперечно-полосатой мускулатуры является сердечная мышца. Физиологические особенности сердечной мышцы мы будем рассмат-ривать в четвертом семестре при изучении системы кровообращения.

Поперечно-полосатая мышечная ткань опорно-двигательного аппарата

Любая скелетная мышца состоит из 3-х типов мышечных волокон:

быстрых, фазических мышечных волокон. В связи с относительно низким содержанием в указанных волокнах пигмента миоглобина данные волокна называют белыми;

медленных, тонических мышечных волокон. В связи с относительно высоким содержанием в данных волокнах миоглобина, и в связи с особенностью окраски, данные мышечные волокна называют красными;

волокон-рецепторов.

Основная функция первых двух групп волокон состоит в изменении длины мышц: формирование мышечного тонуса и различных вариантов быстрых (фазических) сокращений. Первые две группы мышечных волокон объединяют в группу экстрафузальных мышечных волокон. У волокон-рецепторов есть название-синоним – интрафузальные мышечные волокна.

На сегодняшней лекции мы рассмотрим особенности строения и физиологических свойств экстрафузальных волокон

Выделяют физические и физиологические свойства мышечной ткани. К физическим свойствам мышечной ткани относят вязкость, эластичность, пластичность. К физиологическим – раздражимость, возбудимость, лабильность, проводимость.

Физические свойства мышц

Растяжимость – способность менять длину под влиянием приложенной силы;

Эластичность – способность мышцы восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия сил, вызывающих ее деформацию;

Сила мышц – максимальный груз, который мышца способна еще приподнять;

Работа мышц – произведение поднимаемого груза на высоту подъема. Измеряется в кгм.

А = Р х Δh, где А – работа выполненная мышцой, Р – вес груза, Δh – высота, на которую поднят груз.

Максимальный объем выполненной мышцей работы отмечаеся при средних величинах нагрузки (см. рис. 1).

Работа (А)

0 Вес груза (Р)

Рис.1 Объем выполненной работы мышцей в зависимости от величины

груза

Строение соматической поперечно-полосатой мышечной ткани

Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань состоит из мышеч-ных волокон диаметром от 10 до 100 микрон и длиной от 5 до 400 мм. Каждое мышечное волокно содержит до 1000, а в ряде случаев и более сократительных волокон – миофибрил, толщиной от 1 до 3 микрон. Каж-дая миофибрила состоит из множества толстых и тонких нитей – миофи-ламентов (соотношение тонких и толстых нитей 2 : 1). Каждое мышеч-ное волокно поперечно-полосатой мускулатуры содержит большое количество ядер и представляет из себя симпласт. Толстые нити состоят из белка миозина, а тонкие – актина. Кроме того в состав тонких нитей входят еще белки тропонин и тропомиозин, формирующими с актомиозином единый регуляторный комплекс. Миозиновые нити имеют поперечно-ориентированные мостики, которые участвуют в механизмах взаимодействия актиновых и миозиновых нитей (см. рис. 2).

Наряду с миофибрилами в саркоплазме мышечных волокон имеется система канальцев – саркоплазматический ретикулум, имеющих расширения в области биологической мембраны мышечного волокна (цистерны саркоплазматического ретикулума). В цистернах саркоплаз-матического ретикулума депонируются ионы кальция – Са++.Мембрана мышечного волокна в области прилежания цистерн имеет характерную форму – форму буквы Т (см. рис. 2). Поскольку участок биологической мембраны саркоплазмы и цистерны саркоплаз-матического ретикулума связаны единой функцией, этот комплекс получил название Т-системы.

studfiles.net