Философия кратко и понятно самое важное – Философия Нового Времени – кратко самое главное

Философия кратко

Фотограф Chris Wells

Принимая в внимание сказанное в других статьях, философия кратко характеризуется как система научных знаний, формировавшаяся на протяжении более двух тысяч лет с своим терминологическим аппаратом, объектами и предметами изысканий, а так же методами и подходами исследования. В своё время европейская философская мысль была дополнена концепциями и взглядами мыслителей Азии, Африки и других территорий продолжив развиваться с учётом этих знаний.

Вопросы, на которые искали ответы зачастую не связанные с собой мыслители, разделённые веками и континентами, поразительно совпадают, так же как совпадают дисциплины, выделенные философами Европы, Азии и Африки, равно как и основные выводы. Учёные мужи всего мира бились над разрешением темы существования и бытия, первичности и происхождения, как человека, так и его разума, мира вокруг него и механизмов осмысления этой окружающей действительности.

Как на Востоке приходили к диаметрально противоположным выводам, что человек изначально и добр и зол, так и на Западе. В Африке и Европе размышляли о движении Вселенной, составляя карту небосвода, так же по всему миру давали названия звёздам и формулировали тригонометрические вычисления. Разумность человека не давала ему покоя нигде; инструмент мышления, сложной ментальности, абстрагирования и исследования мира сложнее чем чувственным опытом первой освоила философия, сделав интенсивный прорыв в знаниях. Юная наука отринула мифические сказки, верования народов, ставшие обычаем и принимаемые за истину, обличила фантастические концепции религии, с разным успехом девальвировав влияние последней на социум, в общем, и конкретного индивида в частности.

Философия не рассуждения о чем-то непонятном и бессмысленном вроде: «Какого цвета ветер?» и так далее,как представляется обывателю. Если кратко, то философия – наука, исследующая свои конкретные области, такие как этика, гносеология и прочие, а также аккумулирующая знания других наук для разрешения специфических вопросов, которые этим наукам в силу их особенностей не решить.

История философии кратко

Если уж выпала такая необходимость сделать ликбез, так сказать «галопом по Европам», то выглядеть он будет примерно так:

История философии кратко делиться на четыре этапа, которые совпадают с общими культурными основами мировоззрения человека. Начиналось всё с неизвестности, подтолкнувшей человечество на познание и попытки толкования знаний, где окружающий мир описывался в своеобразных, зачастую произвольных, формах – мифе. Так на этом этапе в философии господствовали тенденции космоцентризма, дескать: мир велик, мир это всё, а прочее детали, в том числе и человек.

Сформировав из мифотворчества религии, на всех этапах их развития в культуре человек начал возводить в главу и основу религиозные идолы – богов. Философия отреагировала на изменение в культуре предсказуемо, помимо концепций и течений,создаваемых в ней самой апологетами религии, например, схоластика, мыслители пристальнее подошли к осмыслению главного в религии – богов. То есть в этот период истории философия так же совпадала с веяниями культуры и была теоцентрична.

Далее, когда научный мир объявил человека венцом мироздания, который прежде всего достоин изучения, по понятным причинам, философия отреагировала опять на изменения, перейдя к новому, вернее старому, предмету – человеку. Период антропоценризма в истории философии.

А четвёртый этап это то, когда философия изучает окружающее с присущей ей по естеству позиции: комплексного подхода к проблемам, где и человек, и мир, в который первый включён, и гипотетическое, сакральное, оккультное и так далее, как пожелаешь.

Проблемы философии кратко изложены в отдельной статье, это и многое другое о философии ты можешь прочитать в соответствующих разделах, которые можно найти через меню или поиск по сайту.

(c) Algimantas Sargelas

Другие статьи по философии

sargelas.com

Шпаргалка — Мои кратчайшие шпоры по философии

Мои кратчайшие шпоры по философии!

Вопросы:

1. Древнекитайская философия.

2. Древнегреческая философия. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.

3. Древнегреческая философия. Пифагор. Гераклит.

4. Древнегреческая философия. Ксенофан, Параменид, Зенон.

5. Древнегреческая философия. Демокрит, Анаксагор.

6. Древнегреческая философия. Софисты. Сократ.

7. Древнегреческая философия. Платон.

8. Древнегреческая философия. Аристотель.

9. Средневековая философия.

10. Философы Нового Времени. Фрэнсис Бэкон. Рене Декарт.

11. Концепция субстанции. Спиноза, Декарт, Лейбниц. Ее критики Беркли и Юм.

12. Философия Французского Просвещения.

13. Немецкая классическая философия. Иммануил Кант.

14. Гегель.

15. Фейербах.

16. Кьеркегор и Шпенглер.

Ответы:

1. Древнекитайская философия.

В самый ранний период – культ неба – не только объясняет движение звезд, но связывает их с судьбами государств и людей. Первичные субстанции – силы Инь и Ян, обуславл сущность 5 эл-тов природы (металл, дерево, огонь, вода, земля), 5 естеств состояний (влага, сухость, ветер, тепло, холод), 5 осн человеч функций (мимика, речь, слух, зрение, мышление) и 5 осн аффектов (забота, страх, гнев, радость, созерцательность).

2 мыслителя – Конфуций (2 добродетели: человеколюбие и почтительность к старшим) и Лао-Цзы (стар уч-ль). Автор трактата о пути и добродетели «Дао де цзин». Дао (сверхземное – неслыш, невид, непостигаемо, неопределяемо но совершенно! Покоится но и всегда движется, само не измен, но является причиной всех изменений) есть величайшее существо, первоприч всего бытия, к которой все снова возвращяется. В доступном пониманию земном Дао лежит Сянь (прообразы, идеи) и Дэ – действующая сила. В соответствии с ними должен жить чел, отчасти думающий, отчасти действующий, то есть заниматься Увэй (невозмутимое согласие).

Общие черты:

— Древнегреч философия зародилась в 6 веке до н.э.

— Формирование нового способа духовного самовыражения, кот имеет стройную логическую форму, характеризующуюся рациональным постижением мира.

— Характеризуется космоцентризмом – стремлением понять мир как целое

— Натурфилософия, то есть Человек – неотъемлемая часть природы.

Милетская школа – 1ая натуралистическая. Фалес : первоначалом считал воду, все из воды. Все рождается из влажного семени. Все что вокруг – не мертво, а полно одушевления, везде – «Боги», все имеет душу. Душа материальна. Является источником движения вещей. Приводил как примеры магнит и янтарь, которые способны двигать предметы.

Итог о милетской школе:

— она являлась рационализацией мифа

— характеризовалась пантеизмом (Бог = природа)

— человек рассматривался скорее как имеющий скорее физич, а не биологич природу (так как произошел из воды и т д)

— хар-зя также гилозоизмом – любое материал тело обладает душой

— философы пытались дать целостную картину мира, когда частности и детали были неизвестны

— все они были монистами, то есть принимали за первоначало одно явление.

3. Древнегреческая философия. Пифагор. Гераклит.

Пифагор.

— Принципы математики – числа – считал также принципами мира; числовые отношения, пропорции отражают гармонию мира.

— Мир – «Космос» — в нем порядок и гармония.

— Верил в переселение душ, возвращение подобного.

Гераклит.

— развитие материализма и диалектики. «Все течет, все изменяется.»

— написал труд «О природе»

— Первоначало – огонь. Космос един, все сущее никем не сотворено и является огнем, загорающимся и потухающим. Огонь переходит в воду, вода в землю, земля в воздух, воздух в огонь и все опять с начала. Душа – огненное дыхание.

— Основоположник гносеологии — учения о познании. Первым различал чувственное и рациональное познания. Истина постигается умом, но не чувствами! Познание начин с чувственного, но чувства должны быть обработаны разумом.

— Сочетание противоположностей: добро есть зло, зло есть добро. Бог – лето и зима, война и мир. В объединении этих противоположностей сущ гармония. Борьба противоположностей – источник создания мира.

4. Древнегреческая философия. Ксенофан, Параменид, Зенон.

Они – представители элейской школы. Главная мысль – отрицани чувственного познания.

Ксенофан.

— первовещество – земля.

— Бог – абсолютный, вечный, бесконечный Космос, сливающийся с природой, следовательно Бог непохож на человека. Бог – не чувственный образ, а понятийная конструкция. Мир является воплощением свойств Бога.

— Отрицал чувственное познание. Ч. п. – видимость, а познать сущность мира можно только мыслью.

Параменид.

— Ничто не меняется! Бытие не возникло и никогда не погибнет. Бытие не имеет частей. Бытие совершенно и неподвижно.

— Думать = быть. Бытие – то о чем можно думать и говорить. О небытие нельзя ни думать ни говорить, след-но оно не существует вообще. Чувственное восприятие рождает мнение, мышление рождает истину.

— Мир: 2 первоматерии – светлый и деятельный огонь и темная пассивная масса.

Зенон.

— диалектика

— 40 апорий (парадоксов, затруднений). Например, одно зерно звука не издает, а мешок зерен – издает.

— чувств восприятие ведет к противоречивости. По логике вещей одно зерно должно издавать звук во столько раз меньший, во сколько оно, зерно, меньше мешка зерен. Но мы ведь не слышим – значит чувств восприятие нас обманывает!

— Разум – оружие достижения истины.

5. Древнегреческая философия. Демокрит, Анаксагор.

Демокрит.

— признавал бытие и небытие. Из чувств. опыта: сущ тела и пустота, отделяющая их друг от друга, след-но бытие множественно, не едино.

— Все происходящее – движение атомов разной формы и величины, места и расположения. Атомы нах в вечном движении и благодаря их соединению и разъединению вещи родятся и гибнут. Душа – из круглых гладких атомов по всему телу. Движение – это способ бытия материальных тел, так как атомы внутри нах в вечном движении.

— Глав цель познания – нахождение подлинных причин происхождения так как все происходит по причине, и все случайные события – это просто выдумка!

— Процесс познания: сперва чувственное (так как влияние атомов), затем рациональное.

— Высшее благо – блаженство: покой и веселье души, достиг засчет обуздания желаний и умеренного образа жизни.

Анаксагор.

— Вначале были различные мельчайшие элементы и находились они в хаосе. Затем «мировой ум» их упорядочил, однородные эл-ты соединились в вещи, все вещи образуются из уже существующих вещей.

— «Мировой ум» заключен в материи, в которой он творит, но не смешивается с ней.

6. Древнегреческая философия. Софисты. Сократ.

Софистика:

— открывает новый период – рационалистический !

— Главная цель спора – не истина, а победа в споре. Появилась в связи с развитием риторики (ораторского иск-ва), где важным было не только красиво говорить, а умение убедить.

— Протагор : человек есть мера всех вещей. Главное св-во материи – изменчивость – распространяется и на человека. Все существует только в относительности к другому, просто так – ничто (принцип релятивизма ). Всякая вещь состоит из противоречивостей.

— Горгий : Бытие не существует. Если бы оно существовало, то его невозможно было бы познать.

— У софистов также соц-политич вопросы: считали важнейшими законы природы. Каждый человек вправе считать добром то что хочет. Проблема человека.

СОКРАТ.

— человек – нравственное существо, познающее само себя. Душа – самое главное, так как в ней происходит познание. Материальный мир познать невозможно, но душу можно! Познать себя значит найти общие для всех людей нравственные качества. Для роста души необходима добродетель. Счастье = добродетель, зло = незнание добра.

— Метод субъективной диалектики, цель которого – установить истину. Истина – знание, получаемое в результате диалога, беседы ( в противовес софистам!)

— Использовал метод индукции (выведение общего из частного).

7. Древнегреческая философия. Платон.

— Мир состоит из мира теней, вещей и мира идей. Мир теней вторичен по отношению к миру идей, нах в постоянном движении. Мир идей первичен, вечен и постоянен.

— Материальный мир создан из хаоса, бесформенного движения творцом – Демиургом по идеальным образцам – идеям. Космос – шар, где есть планеты и звезды, приводимые в движение душой.

— Человек также состоит из мира теней = его тело и мира идей = душа. Человек наделен бессмертной сотворенной Богом душой. Душа является основой разумности, дает возм-ть познавать окруж мир. Человек имеет врожденные идеи, он открывает мир как бы припоминая их.

— Чтобы познать вещь во всех ее проявлениях, надо узнать смыс л вещи, то есть умом созерцать идеи. Идея – не чувственный объект. Знание=смысл!!

— Из определения души вытекает концепция идеального государства Платона. Душа 3х типов: разумное (соответствует господству, то есть мудрецы, философы), яростное (защита то есть войны), неразумное (повиновение, то есть крестьяне, просто жители).

— Гармоничное общество – результат осознания и исполнения каждым из слоев своего предназначения, то есть в итоге каждый человек должен осознавать свои обязанности и права. Платон отрицал такие виды гос-ва как тирания, олигархия.

8. Древнегреческая философия. Аристотель.

— бытие – предметный мир, воспринимаемый с помощью ощущений. Он первичен, «МАТЕРИЯ», без нее вообще нет бытия. Но материя пассивна, бесформенна – выливается в форму. Форма – сущность, свойства предмета. Форма + материя вместе!! (а у Платона??)

— у всего живого есть душа. Душа бывает 3х типов: растительная (рост, питание, размножение), животная (то же + ощущения), человеческая (все то же + разум). Душа дает смысл и направленность жизни.

— Познание. Познание формы, то есть сути! С помощью чувствительных ощущений. Хоть они дают лишь знание единичного, но в них потенциально содержится и знание общего. Над опытом наука, над наукой философия и логика. Создал учение о логике: там — осн логич законы, суждение, умозаключение, определение, док-во…

— Государство отождествлял с обществом. У него есть несущественная часть (все люди) и существенная (воины, правители). Признавал необходимость сохранения рабства. Монархия — хорошо.

9. Средневековая философия.

Главное – БОГ!!! Вера, церковь.

Ранние:

Филон.

— жил на рубеже эр

— разработал учение о логосе, который есть то высшая идея, то верховный архангел

— иудейские законы – это законы природы и они имеют значение для всех

— человек – интеллектуальное существо, которое связано с телом, разрывающимся между алчностью и отвращением.

— Цель – следовать логосу и уподобиться Богу посредством экстаза.

Ориген.

— критиковал Цельса. Цельс говорил, что христианское учение не оригинально, Бог не приблизиться к человеку, если не испортится, применение христ учения на практике опасно для государства.

— Христос у Оригена не избавитель, а образец.

— Святой дух — посредник между Христом и миром.

Восточное направление:

Ареопагит рассуждал о связь христианства с язычеством.

Григорий.

— поддерживал учение о тождественности Бога-отца с Христом и Святым Духом.

— Примыкал к Каппадокийскому кружку, в котором занимались не фрагментарной философией, а систематизацией церковной доктрины с опорой на платоновское умозрение.

— Искал адекватное описание христ концепции ступеней познания Бога в философских терминах.

Западное направление.

Августин.

— учение о предопределении

— человеческую историю видел в борьбе двух царств: земного (светского) и божьего. Божье царство на Земле – Римская католическая церковь.

— При сотворении мира Бог заложил в материальный мир в зародыше формы всех вещей.

— Самодостоверность человеческого сознания.

Фома Аквинский.

— связал христ вероучение с философией Аристотеля: душа создана Богом, она бессмертна, приобретает знания с помощью чувств восприятия.

— Мироздание в качестве иерархий построено Богом.

— Граница между разумом и верой: разум лишь дает обоснование тому что мы знаем по вере.

Вильгельм Оккам.

— весь мир состоит из единичных сущностей, а все познание сводится к внутр и внеш опыту.

— В Бога надо верить!

— Истина философская и истина теологическая не одно и тоже!

10. Философы Нового Времени. Фрэнсис Бэкон. Рене Декарт..

16-17 века.

Бэкон.

— материалист, говорил о многоообразности формы материи, выделял 19 видов ее движения.

— Считал главным познать природу, завоевать ее, тогда чел-к приобретет силу.

— Достоверному познанию мешают 4 идола. Идолы пещеры – помеха в том, что каждый человек воспринимает вещи по-своему, поэтому истина у всех может быть различной. Идолы рода – их суть в ограниченности многих людей. Идолы рынка – суть в том, что разные люди, употребляя одинаковые слова, вкладывают в них различный смысл, след-но опять расхождение. Идолы театра – в том что многие видят нереалистичную картину мира.

— Теория двойственности истины. Бог = вера, природа и наука = знание. Схоластика.

— Широко применял метод индукции – от частного к общему. Схема познания явления:

1. наблюдение фактов

2. их систематизация и классификация

3. отсечение ненужных фактов

4. проверка

5. обобщение

— Бэкон был эмпириком. Говорил, что первично чувственное познание. Все знания основываются на опыте!

Декарт.

— придерживался дуалистических взглядов – материалист или идеалист???

— Говорил, что есть 2 самостоятельных начала – духовное и материальное. Человек – соединение духовного и материального, как бы из двух субстанций (субстанция – вещь, которая в своем развитии нуждается лишь в самой себе).

— В философии Декарта исходный пункт – мышление, но в его физических трудах – исключительно материя! Он наделял ее механистическими свойствами (объем, вес и т д).

— Теория познания – рационалистическая. Нет необходимости в чувственном познании. Разум – единственный источник знаний. «Я мыслю, значит я существую.»

— О Боге: Бог существует, так как мы знаем о нем. Сам человек не мог придумать историю о Боге.

— Метод дедукции

11. Концепция субстанции. Спиноза, Декарт, Лейбниц. Ее критики Беркли и Юм.

Спиноза испытывал влияние Декарта, но был не согласен: у Декарта одна бесконечная субстанция – Бог, а две другие (духовное и материальное) находятся в зависимости от Бога. Поэтому Спиноза говорил:

— Единая субстанция – Бог. Бог = природа (пантеизм ). Бог – причина самого себя. Бог – бесконечная, безличная сущность.

— Мышление и протяжение (как бы материальная часть) – атрибуты субстанции, а единичные вещи – модусы субстанции.

— Параллелизм матер и дух субстанций– было уже у Декарта. «Модусы атрибута протяжения развиваются как и все модусы в сфере мышления» — то есть есть некая зависимость между тем что происходит с телом и душой, но все же они не совмещаются.

Лейбниц.

— все вещи – субстанции, называл их монадами. Бог – первомонада.

— Все монады самодостаточны, находятся в гармонии со всеми другими монадами. След-но вселенная гармонична, подчеркивал значительность индивидуального во вселенной, количественное и качественное многообразие вселенной.

Вывод: Итак, у Декарта – 3 субстанции (матер., дух. и Бог), у Спинозы – одна единственная — Бог, а у Лейбница вообще все вещи – это субстанции.

Критики концепции субстанции. Беркли говорил, что мозг может образовывать общую идею вещи, но не материи. Отвергнул материю, есть только духовное вещество, которое делится на 2 категории – идеи и души. Идеи пассивны и находятся внутри душ, души же активны. Юм говорил, что субстанция – это лишь соединение вместе простых представлений, объединяемых силой воображения. Восприятие через ощущения! Чувственные образы памяти, впечатления внутри. Критиковал церковь, говорил что религия возникла из-за чеорвеческого страха.

12. Философия Французского Просвещения.

— 18 век.

— Проблема человека, гуманизм.

— Отвергали дуалистич. трактовку природы человека, говорили о материальном единстве: теснейшая зависимость всех психич процессов от состояния тела. Смерть тела – прекращение всей психич деятельности.

— Человек – инструмент природы, способный ощущать, чувствовать и мыслить. Подчеркивали чувственно-эмоциональную природу человека. Гельвеций : роль личного интереса в деятельности людей. Но не эгоизм, а «правильно понятый личный интерес».

— Гуманизация межличностных отношений.

— Дидро – стремление к добродетели. Морал. воспитание развивает и укрепляет естественную «врожденную» добродетель, формирует высокие нравственные качества.

13. Немецкая классическая философия. Иммануил Кант.

— основатель теории познания с точки зрения бытия и его сущности

— впервые не характер и структура познаваемой субстанции, а специфика познающего субъекта рассматр. как главный фактор, определяющий способ познания

— анализирует структуру субъекта. В отличии от Бэкона и Декарта, где субъективное является препятствием (см идолы пещеры у Бэкона), Кант решает установить различие между субъектив и объектив эл-тами знания, исходя их самого субъекта.

— В субъекте 2 слоя: эмпирический (индивидуально-психологич особ-ти чел-ка) и трансцедентальный (всеобщ опред., сост. принадлежность ч-ка как такового). Трансцедентальный дает объективные знания – надындивидуальное начало.

— Считал гносеологию (науку о познании) главной проблемой философии. Надо изучать не сами вещи, а познавательную деятельность.

— Критический анализ познават. способ-тей, чтобы выяснить их природу и возможности.

— Мир явлений и мир «вещей в себе». В мире явлений все зависит друг от друга, вещь в себе как субстанция, то есть нуждается только в самой себе.

— Разум руководит поступками человека. Исходя их мира явлений и мира вещей в себе: мир природы, где чувства, все есть причина чего-то, у всего есть причина – действуют законы природы и мир свободы, где разумное существо есть цель сама по себе, след-но она не может быть причиной – законы разума.

14. Гегель.

— разделил познание на: инструмент (логич мышление) и осн форму (понятие).

— В основе рац познания лежит диалектическая логика.

— Переосмыслить природу понятия: Абсолютное понятие (абс идея) – абсолютное тождество субъекта и объекта. Такое понятие – истинная сущность вещества, но это идеал.

— Саморазвитие понятия подчин з-нам диалектики: единство и борьба противоположностей.

— Абс понятие проходит тройственный цикл развития: утверждение, отрицание и отрицание отрицания — постоянно пока не получится высший синтез.

15. Фейербах .

— в сер 19 века острая критика идеализма, религии. Идеализм = рационализированная религия. Философия и религия противоположны!

— Критика религии: чел считает, что он сотворен Богом, но на самом деле чел сотворил Бога сам.

— Человек – часть вечной природы.

— Человек – психофизическое единство души и тела.

— Человеч природа рассматривается биологически, а не духовно как у Гегеля.

— Человек — лишь звено в развитии человеч рода. Маркс не согласен: человек – историч и социал существо. Его сущность – не абстракт, присущий отдельному индивиду. Она есть совокупность всех общественных отношений.

— Фейербах: ощущения – единственный источник познания.

16. Кьеркегор и Шпенглер.

Кьеркегор : неуместность философии как чистой теории абсолют духа для реального существования чел-а, ибо только принимая во внимание эту реальность и возможность человеческого бытия. Фил имеет смысл. Описывает разбитое и бессмысленное бытие мира, ответом на кот должны быть страх и отчаяние. Он выступает против попытки сослаться на внеш мир, он недоверяет внутреннему и советует чел-у отдаться в волю Бога. Диалектич теология и экзестиолизм.

Шпенглер – теоретик культуры. В истории культуры живут ок 1000 лет. Хочет предсказать будущее европ культуры в сравнении с древнегреческой. Западная культура скоро погибнет. Его книга «Закат Европы» между 2 мир войнами. Но недостатки: «факты важнее чем истина», плоский позитивизм, упрощающий труд проблему несогласованности идеи и реальности, духа и действит-ти.

www.ronl.ru

Предмет философии: просто, понятно, доступно

Предмет философии: просто, понятно, доступно

Предмет философии: просто, понятно, доступно

Когда я спрашиваю студентов, изучали ли они философию и в чем заключается предмет этой науки, практически все заявляют, что она изучает смысл жизни. Такой ответ вызывает у меня просто хохот. Потому как данный ответ говорит о банальном невежестве говорящего. Что и смешно и печально одновременно.

Не хотите прослыть невеждой в обществе? Тогда читайте эту статью.

Истоки философии

Философия самая древняя наука. Она возникла в IV — V веках до новой эры сразу в нескольких государствах: Греции, Китае, Индии… Это самая древняя наука. Говорят, что однажды великий философ Пифагор находился у пелопонесского царя и тот спросил, чем занимается чужестранец. Пифагор ответил, что он — философ. Царь не знал, кто такие философы, и Пифагор объяснил.

Вот есть Олимпийские игры. Одни туда идут за славой, другие за деньгами и только третья категория ради удовольствия. Также и люди: одних тянет к известности, других — к деньгам и только малую часть интересует истина. Вот эти самые люди и называются философами. И сама философия переводится с греческого как «любовь к мудрости».

Философия — самая абстрактная наука. Она возникает из необходимости объяснения законов бытия. Ведь изначально у людей было мифологическое мировоззрение. В те времена разум объяснял весь мир с помощью мифов. Затем возникает религиозное мировоззрение, потом идеологическое.

Мировоззрение включает в себя те же компоненты, что и та самая первая, изначальная философия:

Познавательный или гносеологический компонент — система знаний о мире и человеке.

Ценностно-нормативный компонент — объединяет нормы, идеалы, убеждения, ценности, которые определяют жизненные установки человека.

Морально-волевой компонент — объединяет личностные моменты, которые определяют действия человека.

Практический компонент включает деятельность по достижению тех или иных результатов.

Философия изначально возникает как система, объединяющая разные знания для объяснения бытия. А мудрость понималась как истина.

Предмет философии

Любая наука имеет объект и предмет. Объект науки — это часть реальности, которую наука исследует. Предмет науки это в конечном счете та часть реальности, которую она изучает. Объектом философии выступает бытие, законы бытия во всем его многообразии.

Предмет философии заключается в изучении законов бытия мира, природы и человека. То есть он синкретичен. Грубо говоря, философия объединяет все достижения научной мысли для объяснения фундаментальных вопросов науки. К таким вопросам относятся: что такое материя, откуда она взялась и как развивается? Что такое сознание? Что первично сознание или материя?

Если вы когда-нибудь задумывались над смыслом жизни, то изучать философию настало самое время. Кстати по поводу вопроса сознания и материи в философии существует две точки зрения.

Материалисты считают, что материя первична и она определяет сознание. Идеалисты считают, что наоборот первична идея, сознание, а не материя. Кстати, среди идеалистов есть такое течение как субъективный идеализм. Согласно ему, мир есть комплекс ощущений человека. То есть если я не вижу Африку, то ее нет. Круто да? Сразу вспоминаю студенческие годы. По рассказам друзей, философ ставил стул посреди аудитории и давал задание: кто докажет, что его нет — получит пятерку.

Как вам теперь понятно, это очень просто доказать. Достаточно сказать, что согласно согласно субъективному идеализму, мир есть комплекс моих ощущений. Значит достаточно закрыть глаза и стула не будет 🙂 Всё это кажется бредом на первый взгляд. Но на самом деле, это стадия развития понимания мира человеком.

К разряду философских дисциплин относят такие как:

Этика — наука о должном поведении;

Эстетика — наука о прекрасном и безобразном;

Логика — наука о рациональном мышлении;

Также выделяют научные отрасли философии по отраслям знания: философия права, историософия, философия религии, философия политики, социальная философия и пр.

Если вы получили представление о предмете философии, поставьте лайк ). Будут вопросы — пишите в комментах.

С уважением, Андрей Пучков

ege59.ru

Философия Нового Времени – кратко самое главное

Здравствуйте, дорогие читатели! Добро пожаловать на блог!

Философия Нового Времени – кратко самое главное. Продолжаем наше знакомство с философией в коротком, простом изложении. В предыдущих статьях Вы узнали о таких периодах философии:

Часть 1. Философия - определение, предмет изучения Часть 2. Философия Древней Греции кратко Часть 3. Философия Древней Индии кратко Часть 4. Философия Древнего Китая кратко Часть 5. Философия средних веков кратко Часть 6. Философия Эпохи Возрождения

Итак, обратимся к философии Нового Времени.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Философия Нового Времени – кратко самое главное

17-18 вв — это период, к которому относится философия нового времени. Это было время, когда человеческая цивилизация совершила качественный скачок в развитии очень многих научных дисциплин, которые в свою очередь оказали огромное влияние на философию.

В философии Нового времени стала все больше доминировать идея о том, что разум человека не имеет пределов своего могущества, а наука имеет неограниченные возможности в своем познании окружающего мира и человека.

Особенно характерна для данного периода развития философии тенденция все объяснять с точки зрения материализма. Это было связано с тем, что естествознание было в приоритете в то время и оказывало сильное влияние на все сферы жизни социума.

Основные направления философии Нового Времени – эмпиризм и рационализм

Для философской мысли того времени характерны несколько ярко выраженных направлений:

- эмпиризм,

- рационализм,

- философия просвещения,

- французский материализм..

Эмпиризм – это в философии?

Эмпиризм – это направление в философии, которое признает только опыт и чувственное восприятие в познании и принижает роль теоретических обобщений.

Эмпиризм противостоял рационализму и мистицизму. Сформировался в английской философии 17 века во главе с Фр. Беконом (1561-1626), Гоббсом, Локком.

Рационализм – это в философии?

Рационализм – это направление в философии, которое признает только разум единственным источником познания, отрицая познание при помощи опыта и чувственного восприятия.

Слово «рационализм» происходит от латинского слова «разум» – ratio. Рационализм сформировался во главе с Декартом (1596-1650), Лейбницем, Спинозой.

Философия просвещения 18 века

Философия просвещения 18 века сформировалась в Эпоху просвещения. Это был один из важных периодов европейской истории, был связан с развитием философской, научной и общественной мысли. В его основе лежали лежали свободомыслие и рационализм.

Эпоха Просвещения началась в Англии под влиянием научной революции 17 века, распространилась на Францию, Германию и Россию. Ее представители Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо.

Французский материализм 18 века

Французский материализм 18 века – это направление в философии, возродившее эпикуреизм, интерес к философии античности.

Сформировался во Франции 17-18 вв. Его представители Ламетра, Гольбах, Гельвеций.

Проблемы философии Нового Времени

Особое место в философии Нового времени занимала проблематика бытия и субстанции, именно в ней по мнению философов заключалась вся сущность мира и возможности им управлять.

Субстанция и ее свойства были в центр внимания философов, так как, по их мнению, задача философии заключалась в том, чтобы сделать человека властителем природных сил. Поэтому базовой задачей и было изучение субстанции, как базовой категории всего сущего.

В результате в философии сформировались несколько течений в вопросе изучения субстанции. Первый из них основал Бэкон, который считал, что субстанция является основой всего сущего. Второй основал Локк. Он в свою очередь пытался осмыслить субстанцию с точки зрения гносеологии.

Локк считал, что понятия основаны на внешнем мире, а объекты, которые мы видим, имеют только количественные особенности, и отличаются друг от друга только первичными качествами. По его мнению материя не имеет какого-либо многообразия. Объекты имеют отличия только фигурами, покоем и движением.

Юм резко критиковал идеи о том, что субстанция имеет какую-либо материальную основу. По его мнению, есть только «идея» субстанции, и именно под нее он подводил ассоциацию восприятия.

Представители данного направления совершили значительный прорыв в изучении и дальнейшем развитии теории познания, где основными предметами изучения стали проблематика научного подхода в философии и методы изучения человеком окружающей его действительности, а также связь между внешним и внутренним опытом в сочетании с проблематикой получения истинного знания.

В результате изучения всех вышеуказанных проблем как раз и возникли основные направления в философии Нового времени — эмпиризм и рационализм. Основателем эмпиризма был Ф. Бэкон. Рационализма представляли Декарт и Спиноза.

Главные идеи философии Нового времени

Главные идеи заключались в принципах независимо размышляющего субъекта и методического сомнения. А также в ней были разработаны метод интеллектуальной интуиции и индуктивно-эмпирический метод познания мира.

Помимо этого, были разработаны методы юриспруденции и способы защиты свободы людей. Основной целью было намерение воплотить идеи свободы от религии, выстроить видение мира на основе научного знания.

Главные идеи философии Нового Времени:

Книги по философии Нового Времени

- В.Хёсле. Гении философии нового времени

- П.Д.Шашкевич. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени

Философия Нового Времени. ВИДЕО ЛЕКЦИЯ

Резюме

Надеюсь, статья «Философия Нового Времени – кратко самое главное» оказалась полезной для Вас. Можно сказать, что философия Нового Времени стала значительной движущей силой в развитии всей человеческой цивилизации, подготовила основу для совершенствования философской научной парадигмы и обосновала методы рационального познания.

Следующая статья посвящена теме «Немецкая классическая философия».

Желаю всем неутолимой жажды познания себя и окружающего мира, вдохновения во всех Ваших делах!

Алёна Краева

SMARTБЛОГ

alenakraeva.com

История философии кратко :: SYL.ru

История философии как науки возникла одновременно со становлением человеческой цивилизации. Вопросы происхождения окружающего мира, жизни и человека имеют длительную предысторию и датируются периодом первобытнообщинного строя. Уже в то время человек задавал себе вопросы об устройстве окружающего мира, о смысле жизни на Земле. И этот интерес подвигнул его изучать свое окружение. Так возникла философия. Так из философии возникла наука. Так примитивные попытки раскрыть тайну бытия поставили человека на путь цивилизации.

Возникновение философии

Первобытный человек обладал очень ограниченным запасом знаний и умений, но бесконечной возможностью наблюдать за окружающим миром. Все, что происходило вокруг него, не поддавалось ни объяснению, ни управлению. Поэтому обособление человека сопровождалось магическими обрядами, природа и небеса одушевились, а естественные процессы начали объясняться божественным вмешательством. Сложную конструкцию устройства окружающего мира помогли выстроить с помощью развития языка – именно слова, обозначающие абстрактные понятия, положили начало примитивному познанию мира.

Уже в исторические времена хаотичные значения о природе претерпели изменения. Первые стройные теории мироздания известны со времен первых мировых цивилизаций. Отдельные регионы мира формировали свои представления об окружающем мире в зависимости от условий прогресса, развития прикладных навыков и формирования теоретической науки. Периоды истории философии неразрывно связаны с социально-экономическими изменениями, которые затронули все народы и государства на пути к современной цивилизации.

Философия Индии

История и философия науки с полным правом могли бы назвать местом своего рождения Древний Восток. На данных территориях преобладала земледельческий уклад жизни, активнее развивались новые принципы построения общества, имелись различные социальные классы, возникали города и цивилизации. Сумма знаний и опыта способствовала возникновению и развитию различных дисциплин, включая и философию.

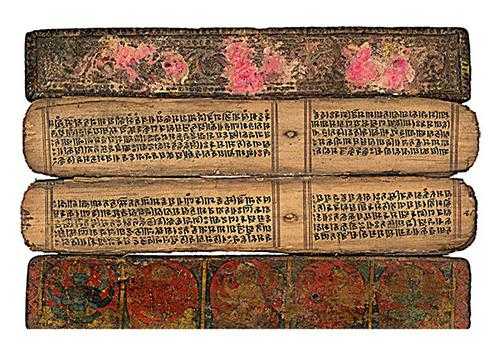

Первые упоминания о жизни древнейших цивилизаций обнаружены в памятниках письменности Древней Индии. Найденные тексты еще не полностью расшифрованы, но они уже дают представление о быте и обычаях тех времен. Древнеиндийская (ведическая) литература включает в себя обширный набор текстов, самый древний из которых датируется 1500 г. до н. э. Найденный набор текстов составлялся и редактировался в течение девяти столетий и является поучениями и сведениями преимущественного культового и религиозного характера.

Религия Ведов – сложный комплекс мифологических представлений, ритуалов, обрядов. В них можно проследить следы мифов индоевропейских ариев, которые ранее жили на территории современной Европы, наследие индоиранских взглядов и мощный пласт взглядов неиндийских культур. Разные народы привносили в Веды свои мифы и предания, а также сведения о своих богах. Так возник ведический политеизм, в котором боги подобны людям. Наиболее ранние и известные боги: Индра – бог войны и грозы, Ушас — богиня зари, Ваю – бог ветра и множество других. Позднее в пантеон пробиваются боги Вишну, Брахма и Шива.

История развития философии не раз возвращается к древним индийским учениям. Несмотря на архаичность взглядов, учения о пране и карме по-прежнему пользуются известностью; принципы этих вед закладывают в фундамент новых религий и методов изучения мира.

Буддизм

Первое тысячелетие привнесло в староиндийское общество множество изменений. Развитие ремесел, усовершенствование сельского хозяйства и нарождающаяся власть монархий привнесли изменения в мировоззрение. Старая философия уже не отвечала требованиям времени, возникали новые школы, которые собирали своих учеников и объясняли мир со своей точки зрения. Одной из таких школ стал буддизм. Основателем этого учения был Сиддхартха Гаутама, сын аристократа и правителя из рода Шакья. В расцвете сил он ушел из дома и после многих лет скитаний постиг правильную жизнь и сформулировал правила, ведущие к просветлению. Его назвали Буддой (пробужденный, просветленный), а веру, которую он исповедовал, – буддизмом.

В центре буддизма лежит учение о четырех благородных истинах. Согласно им, вся жизнь человека является страданием, через которое нужно пройти. Путь к устранению страданий ведет через правильные суждения, правильные поступки, правильные решения, правильную речь, правильную жизнь, правильные внимание и сосредоточение. Крайности, такие как аскетизм и чувственные удовольствия, буддизмом отвергаются. Круговорот жизни также принимается буддизмом, но в конце пути праведника ждет нирвана — освобождение — и полное растворение в божестве.

В течение долгого времени буддийские принципы существовали лишь в устном виде. Канонический буддизм сформировался после долгих лет устной традиции, окружив своего учителя множеством легенд и чудес. Основные понятия записывались и переосмысливались, и многие из законов Будды живы до сих пор.

Философы Древней Греции

История западной философии берет начало в Древней Греции. Именно эта страна стала основоположницей философской мысли на европейском континенте. История и философия науки у греческих мыслителей приобрела почти современные формы. Метод философствования, разработанный греками, является первой попыткой методологического постижения бытия.

История философии Древней Греции имеет четыре этапа развития. Первый период получил название досократовского. Он датируется 5-4 веком до н. э. Потребность в новом знании пришла вместе существенным преобразованием социально-общественных отношений. В Афинах появляются мыслители нового типа – софисты, которые концентрируют свое внимание на проблемах греческих полисов. В это время развивается учение Пифагора о числе как об основе всего бытия, о порядке и хаосе Гераклита, о мельчайших частичках вещества – атомах Демокрита.

Второй период датируется второй половиной 5 века, он получил название классического. Основные мыслители этого времени – Платон, Аристотель и Сократ. Современные концепции философии истории были разработаны на основании трудов. Такое внимание к мыслителям Афин продолжалось на протяжении сотни лет, до поражения Афин в Пелопоннесской войне. После этого события Афины теряют свое общественно-политическое значение, но все еще остаются центром политической и культурной жизни Древней Греции. Именно тогда возникает первая целостная картина мира, получившая название Аристотелевой: центром Вселенной названа Земля, основой всех наук – натурфилософия. Классическая греческая школа положила начало логике.

Третий этап начинается в конце 4 в до н. э. История философии называет его эллинистическим. В отличии от предыдущего этапа, в котором преобладали различные философские учения, эллинисты уделяли меньше внимания познанию законов мироздания. В основном они специализировались на открытии школ, в которых изучалась философия истории. Кратко этот период можно назвать не научным, а административным – уделялось больше внимания распространению научных открытий и философских взглядов, а не познанию законов мира.

Четвертый период тесно связан с Римом как с решающей силой в античном мире. История развития философии называет этот период римским. Римская философия четвертого этапа формируется под значительным влиянием греческих учений. Определенный импульс развитию философских идей дал приезд афинских мудрецов в Рим. С этого времени в Риме берут начало три философских направления – скептицизм, стоицизм и эпикуреизм. Также в этот период берет начало совершенно новое течение, которое оказало решающее влияние на ход европейской истории в целом.

Христианство

На 1-2 столетие нашей эры приходится развитие христианства. Предмет истории философии раскрывает это явление и с религиозной, и с философской точки зрения. Только те философы, которые сумели совместить в себе эти две линии развития, могли рассчитывать на признание и безбедную жизнь. Многочисленные бунты черни и восстания рабов жестоко подавлялись, поэтому идея искупления, мессии и надежды на божественное чудо находила многих и многих поклонников. Веру в избавление принесла новая религия – христианство. Главное отличие от предыдущих учений заключалось в том, что новая религия не делала различий между богатыми и бедными, не отличала их по национальности и происхождению. Все люди были равны перед Богом, все имели надежду обрести вечную жизнь — вот чему учила людей новая философия истории. Кратко можно сказать и о сути нового учения — переосмысливались также важнейшие понятия, как жертвенность. Искупление грехов человечества Иисусом Христом делало ненужными жертвоприношения, а обращаться к Богу при помощи молитвы мог каждый, не прибегая к посредничеству жрецов и священнослужителей.

За основу христианства были взяты иудейские предания, которые сформировали основные принципы философии истории. Кратко формулировка христианства звучала как «искупление сына божьего за грехи всех народов». Постепенно структура христианской общины меняется, и на смену бедным и угнетенным приходят богатые и влиятельные люди. Возникает церковная иерархия. Время правления Константина Великого закрепляет христианство как основную религию государства.

Взгляды о том, что собой представляет бытие в истории философии христианства, базируются на учении Аристотеля. Представленная им картина мира отлично вписывалась в христианские каноны и почти полторы тысячи лет не подлежала обсуждению. Возникает схоластика, как попытка на основе умозаключений доказать существование Бога. Наука практически перестала развиваться, и прогресс в научных знаниях не существовал как понятие. История философии до этих пор не оказывала такого пагубного влияния на технический прогресс. Несмотря на некоторые изобретения, люди продолжали жить, как и в античные времена, ведь именно такая жизнь была угодна Богу.

Средние века

Проблемы философии истории в средневековье почти целиком были построены на принципах схоластики. Иоанн Златоуст и Фома Аквинский стали крупнейшими богословами и философами в области схоластики, их труды признают как западная, так и восточная ветвь христианства. В них приводятся многочисленные доказательства существования Бога и человека – как божественного творения. Учения богословов обычно основываются на Священном писании и на законах логики – например, теория двойственной истины разграничивает философию и богословие. Альтернативными течениями философского учения следует считать возникшие в то время гностицизм и манихейство. Постепенно основное философское учение дополняет и объясняет христианское богословие, а другие течения были признаны ересью и жестоко искоренялись.

Возрождение

Возрождение, или Ренессанс, было вызвано идейным и культурным развитием европейских государств. Активно развивались ремесла и торговля, сформировался новый класс горожан, делавших состояния на мануфактурах и торговле. Христианская религия уже не в состоянии объяснить все перемены, и на первый план выходят античные гуманистические учения. Игнорирование земной жизни ради небесной уже не актуально, общество начало стремиться к земным ценностям.

Ренессанс пробуждает интерес к античному философскому наследию, по иному воспринимаются труды Платона и Аристотеля – древние философы позиционируются как советчики, а не учителя. Так возникают новые философские течения, наиболее значительными из которых являются гуманизм и платонизм.

Гуманизм – течение, возникшее в средневековой Италии, ставит знак равенства между божественным и человеческим, не отвергая ни того, ни другого. Принципы гуманизма выражены в произведениях Данте, Петрарки, филолога Лоренцо Валла.

Платонизм считал единственно верным познание мира через философию как единственную надежную систему знаний о человеке и мире. Платоники считали религию всего лишь условной доктриной, приемлемой для большинства. Последователи платоновских учений основывали школы для развития и распространения своего понимания того, что значит человек в истории философии. Именно платоновская школа дала возможность открыть таланты Галилея, да Винчи и других ученых того времени.

Философия Нового времени

С течением времени возникают новые формы экономических взаимоотношений, ставшие началом капиталистической экономической системы. Новые взаимоотношения в обществе и новые взгляды породили новые философские школы и новые направления философской мысли. Основоположником нового направления стал Френсис Бэкон. Он жестко раскритиковал принципы схоластики и поставил опыт во главу всех систем изучения мира.

Рене Декарт и Девид Юм на основе философских знаний формируют новую науку, размышляя о влиянии ощущений на восприятие мира, работы Локка и Канта положили начало материалистическому восприятию мира.

Человек и мир. Теории разума

Развитие классической философии Нового времени достигает вершин в работах Георга Гегеля. На его мировоззрение оказали сильное влияние учения Платона, Руссо, Монтескье. Философия истории Гегеля впервые формирует понятие диалектики – исходного единства жизни, которое превращается в свою противоположность. Преодолевая раздвоенность, мир возвращается к единству, но становится богаче и насыщеннее.

В своих трактатах ученый развивает теорию, согласно которой начало вещей может быть понято с двух точек зрения. Философия истории Гегеля называет их трансцендентальной философией, предметом которой является личность, и натурфилософией, которая занимается окружающим миром. Ни одно из этих течений не является исчерпывающим, но вместе они в состоянии построить прозрачную и понятную картину мироздания.

Работы Гегеля привнесли в философию четкое обозначение основ реальности как своего рода понятие. История философии трактует этот термин не как форму человеческого мышления, а как наиболее истинную основу для всего бытия. Для Гегеля понятие является «сутью вещей», ее зародышевым состоянием, которое с течением времени трансформируется и реализовывается.

История русской философии во многом перекликается с учениями Гегеля. Российскими философами были предприняты попытки построить новую концепцию восприятия мира. В основном фундаментом для этого служит православная традиция почитания Бога и царя и тезисы непротивления власти. Ключевые труды русской философии принадлежат перу Чаадаева, Герцена, Вс. Соловьева, Л. Толстого.

Философия в работах К. Маркса

Интерес к работам Карла Маркса не ослабевает уже около 200 лет. Его понимание мира вырвалось из рамок стандартной философии и образовало идеологию — явление, которое задавало тон социально экономическому развитию общества в 19-20 веке. В области философии Маркс называет себя учеником Гегеля и претендует в своих работах лишь на относительную самостоятельность.

Основой для развития всех общественных и экономических отношений Маркс считал труд, таким образом снимая вопрос о смысле существования богов и природы. Человек в работах Маркса – лишь некая квинтэссенция социальной жизни, способная к труду. Таким образом, значение личности, семьи и государства нивелируется, основополагающими становятся общество и этап его экономического развития. Неудивительно, что марксизм стал философским знаменем, под знаменем которого и до настоящего времени возникают различные радикальные партии и социальные течения.

Заключение

Огромный фундамент знаний прошлого лежит в основе современной философской науки. История философии продолжает свое развитие и обогащает следующие поколения знаниями об устройстве вселенной и о месте человека в окружающем мире.

www.syl.ru

Конспект лекций по философии

Смагин Б.А., проф.

Философствовать можно научиться лишь

благодаря упражнениям и самостоятельному применению разума.

И. Кант

Содержание курса

Часть I. История философии

Лекция первая. Мировоззрение.

Лекция вторая. Мифологическое и религиозное мировоззрения и их особенности.

Лекция третья. Начало философии (Древний Восток).

Лекция четвертая. Античная философия.

Лекция пятая. Средневековая философия.

Лекция шестая. Философия эпохи Возрождения.

Лекция седьмая. Философия Нового и Новейшего времени.

Часть II. Теоретическая философия

Лекция восьмая. Проблема бытия. Онтология.

Лекция девятая. Культура как философская категория. Философия культуры.

Лекция десятая. Проблема человека. Философская антропология.

Лекция одиннадцатая. Сознание: происхождение и сущность.

Лекция двенадцатая. Диалектика как учение о развитии.

Лекция тринадцатая. Теория познания. Философия науки.

Лекция четырнадцатая. Социальная философия.

Лекция пятнадцатая. Специфика и функции философии.

Лекция шестнадцатая. Современные проблемы развития науки и техники

Часть I. История философии

Лекция первая. МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Предварительное представление о философии.

Мировоззрение, его сущность и строение.

Понятие «мир» и его значение

Предварительное представление о философии

Слова философия ифилософ знакомы каждому из нас. Вряд ли мы сможем точно ответить на вопрос, когда и где мы их узнали, в какой ситуации впервые с ними столкнулись. Однако любому человеку хорошо известно их значение. И если даже не каждый сможет дать правильное, «книжное» определение философии, то все равно ему будет вполне понятно, о чем идет речь, когда говорят о философии и философах.

Согласно древней китайской пословице, человек может поумнеть тремя путями:

— путем опыта – это самый горький путь,

— путем подражания – это самый легкий путь,

— путем размышления – это самый благородный путь.

По третьему пути пошла философия.

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова зафиксировано несколько значений термина «философия» и «философский». Философией могут называться «отвлеченные, не идущие к делу рассуждения», иногда философским именуют разумное, спокойное отношение к невзгодам жизни.

Изучение любой науки начинается с ответа на вопрос — что изучает, чем занимается. Например, мы говорим, что астрономия — это наука о небесных телах, биология — о различных формах жизни, история — о событиях прошлого и т. д. Другими словами, каждая наука изучает какую–либо часть или область окружающего мира, имеет свой конкретный предмет, которым она и занимается.

Что же изучает философия? Точно ответить на поставленный вопрос невозможно, потому что у нее нет определенного, конкретного предмета и поэтому она сильно отличается от других существующих наук. Наиболее правильным, но одновременно кратким и странным, представляется следующий вариант определения философии – наука обо всем.

Философия — это совершенно особый мир, который не похож на тот, который мы видим и в котором живем. В него можно проникнуть только умом и воображением. «Проникнуть» — даже не точное слово, ибо этот мир не столько познается, открывается, сколько создается, творится умом и воображением самих философов. Это, конечно, отличается от змеев-горынычей, кащеев бессмертных, кикимор, — но не более, чем взрослый от ребенка. В каком-то смысле философия действительно — сказка для взрослых.

Среди мотивов, которые вызвали к жизни философию и составляют её внутреннюю движущую силу, исключительно важную и незаменимую роль играет моральный пафос совершенной жизни. Она показывает как мысль связана со смыслом, переходит в смысл и зависит от него. Имея в виду это единство познания и нравственности философию можно определить как своеобразнуюутопию культуры. Философия ограничивает деятельность пределами разума и фокусирует её на такую высоту, которая может быть аргументирована в качестве высшей, совершенной. Философия задает пространство разумного человеческого существования тем, что она отвечает на вопрос,каким бы был мир, если бы он был специально создан для этой цели. Она создает (конструирует) идеальный образ мира, скроенного по меркам человеческого разума. Тем самым она задает параметры разумного, осознанного человеческого существования, являющегося одновременно ответственным существованием, т.е. существованием, за которое человек отдает себе отчет и готов держать ответ. Ясно, что такой образ мира может быть утопическим. В этом смысле всякая философия есть утопия.

Философские образы мира рисуют не просто желательное будущее, а непременно действенное будущее, которое выступает как моральный проект, перспектива разумного существования.

Философия есть то, чем занимаются философы. Хотя философия – это не профессия, а состояние ума, образ жизни.

Философию нельзя определить или ввести в обиход просто определением или суммой сведений. Можно сказать, например, что философия – это форма теоретического мировоззрения, но этим мы еще ничего не говорим по существу.

Когда нам читают лекции по физике, химии или психологии, то мы вправе ожидать, что нам будет сообщена какая-то система знанийиметодов,и мы тем самым чему-нибудь научимся.

В случае философии у нас нет такого права. Философия не может никому сообщить никакой суммы и системы знаний, потому что она просто не содержит ее, не является ею. Поэтому и учить философии нельзя, обучение философии напоминало бы создание «деревянного железа». Ибо только самому, мысля и упражняясь в способности спрашивать и различать, человеку удается открыть для себя философию. В этом смысле философия – этошкола мысли.Мы учимся понимать смысл хрестоматийных ее образцов. Любой философский текст должензаново рождаться читателем.

Достоверность знания, приобретаемого философией, основана на убеждении: отсюда и пониманиефилософии как мировоззрения.

Можно подойти к определению философии, дав ей отрицательное определение, т.е. выявить то, чем философия не является.

Философия не искусство.Философ отличается от художника тем, что он ищет изображение истины не в наглядных символах и конкретных образах, а в понятиях. Предметом искусства является, как правило, внутренний, эмоциональный мир человека. В отличие от науки искусство не стремится что-либо доказывать, а в отличие от религии – не призывает во что-либо безусловно верить, оно базируется на выражении и передаче через художественные образы каких-либо чувств, настроений, переживаний.

Философия не религия.Философ отличается от религиозного человека тем, что он стремится к исследованию истины; он рассматривает вещи согласно их сущности. Предметом религии, наоборот, является сверхъестественный (потусторонний, божественный) мир, который она полагает реально существующим и считает все земные события напрямую зависящими от этого высшего мира. Увидеть его нельзя, а поэтому точное знание о нем невозможно. По отношению к этому миру нельзя поставить эксперимент, а значит ни доказать, ни опровергнуть его существование невозможно.

Философия не наука.Философ отличается от ученого тем, что его взгляды есть результат не только применения его метода и согласованности с опытом, но и результат присущей ему индивидуальной силы внутренней убежденности. Предметом науки является, как правило, естественный (природный, физический) мир, постигая который, она стремится к высокой точности своих знаний, считает необходимым все доказывать, а также – экспериментировать, все глубже проникать в тайны природы и извлекать из этого практическую пользу, увеличивая техническую мощь человека.

Философия в отличие от науки, религии и искусства не ограничивается каким-нибудь одним предметом или сферой реальности и пытается охватить в своей деятельности и естественный, и сверхъестественный и внутренний мир человека. При этом она признает в качестве средств освоения этих миров и доказательное знание, и бездоказательную веру, и эстетическое чувство. Как видим, философия имеет нечто общее и с наукой, и с религией, и с искусством, но в то же время значительно отличается от этих форм духовной культуры прежде всего своим масштабом. Поэтому можно определить философию как специфическую форму духовной культуры (наряду с наукой, религией и искусством), которая пытается различными способами охватить, описать, объяснить и понять в наиболее общих (широких) чертах и мир, и человека.

Поэтому философия не связана никакими безусловными авторитетами, никакими религиознымиверованиями, никакиминаучными представлениями. Она не считается ни со «святостью» религии, ни с «величием» законодательства, навлекая на себя нередко подозрения, ненависть и преследования за «посягательство на святая святых», на «нерушимые основы» нравственности, религии и государства.

Философия есть единая универсальная духовная «система отсчета», позволяющая оценить и понять любую информацию, привести её в связь с тем, что было известно раньше, увидеть ее место в одном всеобъемлющем целом.

Сегодняшняя ситуация в философии, говоря точнее, духовная ситуация эпохи в целом определяется следующим фундаментальным фактом. Научно-технический прогресс и научно-ориентированные социальные преобразования достигли таких успехов, о которых прежде, даже 100-200 лет назад не могли и мечтать. Они превзошли все ожидания философов. Но они не привели к земному раю, к совершенному состоянию, на которое уповала философия. Более того, воплотившаяся утопия обернулась антиутопией.

Проблема, перед которой стоит философия, — та же самая, перед которой стоит современное общество. У них нет идеальной перспективы. Нет некоего всеохватывающего, философски осмысленного и аргументированного идеала в качестве перспективы, вдохновляющей практические усилия по совершенствованию форм жизни. Старая утопия, делавшая ставку на счастливое преображение мира через посредство науки и техники, потерпела крах. Новая утопия не выработана.

Мировоззрение, его сущность и строение

Философия есть форма рационально-теоретического систематического мировоззрения.

Что же такое мировоззрение?

Мировоззрение –этоцелостная, имеющая силу внутреннего убеждения, совокупность представлений человека об окружающей его действительности и его места в ней, определенный способ понимания, оценки и интерпретации как окружающей действительности, так и самого человека.

Мировоззрение реализуется и обнаруживает себя через поиск и утверждение некоторых важнейших результатов познания и действия, т.е. как обобщенное представлениео мире и человеке. Мировоззрение, далее, ориентируется набезусловное и абсолютное (в каждую эпоху свое), т.е. отличается стремлением к поискупредельных образцов духовно-практического освоения действительности, достраивания представлений доцелого. Иначе говоря, мировоззрение характеризуется чертоймаксимальности,т.е. условиями доведения результатов познания до уровня долженствования и идеала. Отсюда мировоззрению присущи чертыуниверсальности и проективности, т.е. доведение знаний до их практического воплощения или нормативного уровня этого воплощения.

Особую роль в мировоззрении играет убеждение, которое является способом связи всех элементов мировоззрения. Подубеждениеммы будем пониматьвнутреннее принятие содержания высказывания как истинного (правильного) и различать убеждения

а) на уровне веры,

б) на уровне мнения,

в) на уровне знания.

Реальные убеждения человека включают в себя разные виды убежденности и представляют некоторые ансамбли уверенностей, из которых одна преобладает и определяет качество целого. Речь может идти, во-первых, о субъективных убеждениях (субъективной уверенности), т.е. предрасположенности, предпочтении, связанных с неосознаваемым опытом и интересами; это принятие без объяснения и какой-либо аргументации; во-вторых, об интерсубъективном убеждении (интерсубъективной уверенности), т.е. общепринятости, авторитетности; в-третьих, об объективном убеждении (объективной уверенности) на основе принятия фактов, наблюдений, логических аргументов, научно проверенных положений.

В структуру мировоззрения входят элементы самой духовной культуры, а именно:

1. знания,

2. ценности,

3. проекты (модели предвидимого будущего).

Знание – это адекватное и обоснованное убеждение, т.е. то, что удовлетворяет трем условиям: 1) условию истинности (адекватности), 2) условию убежденности (веры, приемлемости), 3) условию обоснованности.

Ценность – это внутренний, эмоционально освоенный субъектом ориентир его деятельности. Ценности в равной мере могут относиться и к существующему (сущему), и к должному, характеризуя значение оцениваемого для субъекта. Примеры ценностных суждений: М. Лютер – «На том стою, и не могу иначе!», Л. Толстой – «Не могу молчать!».

Ценности – это фундаментальные нормы, которые обеспечивают интеграцию общества, помогая индивиду осуществлять социально одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях, в том числе выбор между конкретными целями рациональных действий.

Претворение знаний в созидание, направляемое ценностями, нуждается еще в одном звене – в проекте результата совершаемого практического действия, в «модели потребного будущего», в предвосхищающих действие моделях. Исторически, выделяясь из практического, мифологического и игрового проектирования, формировались специализированные формы проективной деятельности и сознания, в зависимости от специфики объектов, проекты которых следовало создавать – природных, социальных или человеческих.

Моделирование сферы общественных явлений (социальное проектирование) отличается от проектирования вещей тем, что создает модели объектов особого рода – институционально-организационного характера (общественных учреждений), включая утопические проекты. Создание моделей человека (педагогическое проектирование) выражается в создаваемых родителями и учителями идеальных образов своих детей и учеников, включая и самопроектирование (в игре и самовоспитании). Идеал в данном случае есть не что иное, как род проекта, воплощающий представление о совершенстве человека и совершенной организации жизни человечества и являющийся носителем наивысшей ценности. Идеал является конкретным представлением о «потребном будущем», образом этого желанного будущего.

Традиционно выделяют пять основных форм мировоззрения, имеющих более или менее выделенную специфику: мифологическое, религиозное, художественное, «научное» или натуралистское и философское.

Все перечисленные формы мировоззрения имеют нечто, общее, что и позволяет их относить к мировоззрению как таковому. Этим общим выступает решение основного вопроса мировоззрения, что позволяет строить разные системы ценностно-мировоззренческих ориентиров.

Можно выявить три независимых критерияразграничения мировоззрений.

Первый из них можно назвать эпистемологическим, поскольку имеются в виду научные, ненаучные и антинаучные виды мировоззрения.

Второй критерий носит предметный характер: речь идет о реальности — природной или социальной, которая получает свое обобщенное теоретическое выражение в том или ином мировоззрении.

Третий критерий — универсально-синтетический, т. е. охватывающий и природную, и социальную реальность, благодаря которому становится возможным философское мировоззрение. Всякое мировоззрение складывается из убеждений. Они могут быть истинными или же, напротив, мнимыми; научными, религиозными, нравственными, обоснованными и необоснованными, прогрессивными и реакционными и т. д. Одни убеждения основываются на фактах, другие, напротив, коренятся лишь в субъективной уверенности, лишенной объективной основы. Убеждения характеризуются прежде всего той энергией, настойчивостью, решительностью, с которыми они высказываются, обосновываются, защищаются, противопоставляются другим убеждениям. С этой точки зрения, убеждение не совпадает просто с высказыванием относительно того, что считается истинным, полезным и т. д. Это — активная позиция за или против каких-то других убеждений.

Мировоззренческие убеждения не привносятся в науку извне, они складываются в процессе развития самих наук. Эти убеждения характеризуют

1) сущность природных и социальных явлений;

2) заинтересованные отношения людей к определенным явлениям;

3) обобщения, которые по своему значению выходят за пределы специальной области научных знаний.

Отправной точкой здесь выделяется обыденное мировоззрение, как некоторая предпосылка более высоких мировоззренческих типов. Это воззрение на мир, которое носит во многом случайный характер и складывается стихийно, в зависимости от самых разнообразных параметров взаимоотношения человека с миром. Это не систематическая форма мировоззрения.

Если считать обыденное мировоззрение некой нулевой точкой отсчета, как наименее систематизированное, то по степени отдаленияот него выделяютсятри уровня мировоззрения.

Образно-эмоциональный уровень(искусство, мифология, религия), которое выражается в образах и символах, запечатляемых в музыке, живописи, архитектуре, религиозном культе и т.д. Это — «плод души».

Уровень перехода от образа к понятию, для которого характерно смешение «слов обыденной речи и философской терминологии».

Понятийно-бесстрастный уровень, который базируется на рациональных знаниях наук. «Мировоззрение третьего уровня – это «плод ума». Это мировоззрение компьютера. Оно выражается и в словах обыденной речи, и в формулах и схемах. Это уровень наук. Внешне можно было бы назвать этот уровень научным, в смысле истинного отражения дел. Но на самом деле это не так, так как данное мировоззрение базируется на предметном понимании истины и мира. Оно научно, в смысле истинности лишь относительно узкой части бытия. Тогда как целостное бытие, сочетает в себе и знания, и переживания мира, и должно быть выражено и образами, и понятиями.

Философия, в идеале, — это гармоничное соотношение души и ума.

При изучении мировоззрения как системы взглядов человека на окружающий мир выделяют следующие ступени мировоззренческого освоения мира: мироощущение, мировосприятие, миропонимание.

Мироощущение– первая ступень мировоззренческого становления человека, представляющая собой чувственное осознание мира в форме образов, организующих индивидуальный человеческий опыт.

Мировосприятие– вторая ступень, позволяющая видеть мир в единстве его сторон, давать ему определенную интерпретацию. Мировосприятие может базироваться на различных основаниях, выступать как в положительной, так и в негативной окраске, подчеркивая состояние человека в зависимости от происходящего (например, абсурдности ситуации, трагичности). Состояние временного, преходящего потрясения, которое можно назвать состоянием «смыслоутраты», описал Л. Н. Толстой в гениальном произведении «Война и мир»: «С той минуты, когда Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими это делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога… Мир завалился в его глазах, и остались одни бессмысленные развалины»1.

Миропонимание– высшая ступень мировоззренческого становления человека, развитое мировоззрение со сложными переплетениями многогранных отношений к действительности, с наиболее обобщенными синтезированными взглядами и представлениями о мире, своем месте в нем.

Однако мироощущение и мировосприятие не отделимы от миропонимания. Они неразрывно связаны, взаимно дополняют друг друга, образуя целостный образ мира и определяя в нем место человека.

Другое основание для деления — это решение основного вопроса мировоззрения, то есть вопроса о взаимоотношении Человека и Мира, Мы и Мироздания, Я и Вселенной и т.п. Это те формы мировоззрения, в основании которых лежит то или иное решение вопроса о взаимоотношении «объекта мировоззрения» (мир) и «субъекта мировоззрения» (индивид, человек). В этом смысле, «мировоззрение – не простая совокупность знаний о мире в целом и не простая сумма наук. Мировоззрение может состоять и из совокупности заблуждений.

Исходя из решения этого основного вопроса, можно выделить два типа мировоззрения.

Антропоморфно-социоморфное мировоззрение, когда мир объясняется путем перенесения на него форм человеческого общения и психических свойств индивида. Это варианты художественного мировоззрения, выражаемые в системе образов. Оно подразделяется на субъективно и объективно художественное.

Натуралистско-редукционистское мировоззрение, когда люди осознают себя и общество, перенося на себя и общество законы природы, мироздания как такового.

Если соотнести уровни мировоззрения и два выделенных типа, то можно выделить виды мировоззрения, в зависимости от вариантов их сочетания.

Пример мировоззренческого самоопределения – теоретическая реконструкция космогенеза. Перед нами человек. Какова же должна быть вселенная, чтобы его существование не противоречило физическим условиям бытия в ней? Для этого требуется, прежде всего, наличие жизни как формы существования белковых тел. Однако белковые тела предполагают существование элементов тяжелее водорода (например, углерода и кислорода). Для появления тяжелых элементов требуется термоядерная реакция, которая может осуществляться только в звездах. Но для того чтобы в звезде возникли условия, необходимые для запуска термоядерной реакции, требуется несколько миллиардов лет. Такое время совместимо с эйнштейновской моделью замкнутой вселенной, если ее радиус на определенной фазе расширения составляет не менее нескольких миллиардов световых лет. Почему же с этой точки зрения Вселенная так велика? Потому что только в такой Вселенной возможно существование человека. Рассмотрим еще один важный вопрос, связанный с понятием мировоззрения.

studfiles.net