Фактор удаленности рынков относят к факторам географического характера – Раздел I. Системы стратегического управления фирмой.

Ответы на итоговый тест по дисциплине «Стратегический менеджмент» (100 вопросов)

Выдержка из работы

Итоговый тест1. Что является характеристикой нестабильности?

а) темпы изменений;

б) уровень контроля за развитием ситуации;

в) неполнота информации.

2. Фактор «удаленности рынков» относят к факторам

а) географического характера;

б) к общественно-политическим условиям;

с) товарных рынков.

3. Какой из перечисленных факторов не относится к внутрифирменным?

а) изменение в кадровом потенциале;

б) управление на основе власти и влияния;

в) ограниченность ресурсов;

г) участие в принятии стратегических решений.

4. Верно ли утверждение: «Система управления включает в себя планирование возможностей и планирование стратегии»?

а) да;

б) нет.

5. Какие компоненты лежат в основе внутрифирменного управления?

а) квалификация и кругозор управляющих;

б) общественный климат внутри фирмы;

в) структура власти;

г) методы работы и организационной структуры;

д) умение общеуправленческого персонала вести организационную работу;

е) все перечисленное.

6. Как определялась предсказуемость будущего в 1930–1950 гг.?

а) по аналогии с прошлым;

б) путем экстраполяции;

в) по слабым сигналам непредсказуемых изменений.

7. Кто из экономистов придумал шкалу нестабильности?

а) Г. Саймон;

б) К. Маркс;

в) А. Маршалл;

г) И. Ансофф.

8. Согласны ли вы с утверждением: «Все стратегические задачи решаются на основе опыта, полученного предыдущими поколениями»?

а) да;

б) нет.

9. Какие факторы относятся к общественно-политическим условиям?

а) миссия фирмы;

б) политическая система;

в) стратегические неожиданности.

10. Каковы современные тенденции в бизнесе?

а) темп изменений внешней среды быстрее, чем реакция фирмы;

б) привычность событий;

в) фирмы опережают развитие внешней среды;

г) события неожиданны и совершенно новые.

11. Эволюцию условий деятельности фирмы можно разбить на четыре части по четырем признакам. Укажите эти признаки.

а) факторы товарных рынков;

б) географические факторы;

в) факторы конкуренции;

г) управленческие факторы;

д) внутрифирменные условия;

е) внешние общественно-политические условия.

12. В результате эволюции условий деятельности фирмы происходила достаточно быстро смена задач. Последовательную смену задач принято рассматривать с точки зрения трех характеристик нестабильности. Укажите эти характеристики.

studmagaz.com

Сущность и основные факторы рынка

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4

С возникновением современной рыночной системы хозяйствования, обмен экономических благ стал всеобщей формой хозяйствования, а рынок определяющим регулятором хозяйственной деятельности.

Рынок превратился в механизм функционирования и развития всей хозяйственной системы всех ее сфер:

— производство;

— распределение;

— обмен и потребление.

Современный рынок –это любая система, позволяющая производителям и покупателям совершать свободную куплю-продажу товаров и услуг. Рыночная структура выступает в самых разнообразных организационных формах.

Главное из множеств видов рынка можно сгруппировать по 3 признакам:

— с точки зрения соответствия действующему законодательству;

— по экономическому назначению объектов рыночных отношений;

— по пространственному признаку.

Каждый из представленных группах в свою очередь делится в свою очередь на подсистемы, секторы и др.

Потребительский рынок включает в себя рынок одежды, автомобилей, жилья и др.

Среди многообразных и взаимосвязанных функций в современных развитых рынках выделяются 6 функций.

1) Посредническая функция рынка– она состоит в том, что рынок на прямую соединяет производителей и потребителей товаров и услуг, предоставляя им возможность общаться друг с другом на экономическом языке свободной купли-продажи товаров и услуг, свободных цен и свободного спроса и предложения.

2) Ценообразующая функция рынка– возникает при столкновении товарного спроса и предложения, а так же благодаря конкуренции. В результате стихийного взаимодействия этих рыночных сил и складывается цена – главный экономический показатель значимости (реальных) данных товаров и услуг.

3) Информирующая функция рынка – сложившаяся на рынке цена, как бы (сообщает) предпринимателям о текущем состоянии экономики, в частности через конкретный разброс цен (на любой товар), через их падение или рост, предпринимателем информируется о размерах производства того или иного товара, о насыщенности рынка этим товаром, об изменении предпочтения потребителей.

4) Регулирующая функция рынка– из менее выгодных отраслей с пониженными ценами (перепроизводство продукции) капиталы перетекают в более прибыльные сферы бизнеса с повышенными ценами (недопроизводство продукции). В первых отраслях производство сокращается, а во вторых отраслях растет. С потребительской стороны все наоборот: низкие цены притягивает покупателей, увеличивая спрос на продукцию, а высокие цены уменьшают спрос.

5) Стимулирующая функция рынка – осуществляется с помощью рыночных цен. Цены «вознаграждают» дополнительной прибылью тех, кто производит товары наиболее лучшего качества, кто совершенствует свое производство, повышая производительность труда, и снижает издержки производства.

6) Оздоровительная (санирующая) функция производства– эта функция выглядит жесткой, но экономически оправданна. Рынок здесь осуществляет (очищает) экономику от не нужной и неэффективной хозяйственной деятельности.

9-1 Основные факторы рыночного саморегулирования.

Рыночная система обладает особым внутренним механизмом саморегулирования производства, сбыта продукции.

Давим определение понятия спрос, предложение цена конкуренция.

Спрос – желание и возможность потребителя купить продукт или услуги в определенное время. Спрос представляет собой платежеспособную потребность в определенных товарах, он измеряется тем количеством продукции, которую потребители готовы и в состоянии купить по данной цене в течении заданного срока.

На практике существуют следующие понятия спрос:

— индивидуальный спрос;

— совокупный или рыночный спрос;

— платежеспособный спрос.

Индивидуальный спрос на товар – есть количество единиц данного товара, которые желает приобрести покупатель по существующей на рынке цене.

Совокупный или рыночный спрос – это суммирование многочисленных индивидуальных спросов.

Платежеспособный спрос – спрос покупателей на товар и услуги, обеспеченных денежными средствами.

Производственный спрос – выражается в удовлетворении спроса производителя на необходимые им средства производства.

Напарник спроса – предложение.

Предложение – количество продукта, которые предъявляются в продаже по определенной цене, в течении определенного время. Предложение – это объем товара, которое производители желают продать на рынке.

Товарное предложение формируются за счет объема и структуры товарного производства, товарных запасов и импорта. Их сумма определяет верхний предел предложения, но реальный уровень предложения зависит от рыночной цены и спроса на данный товар.

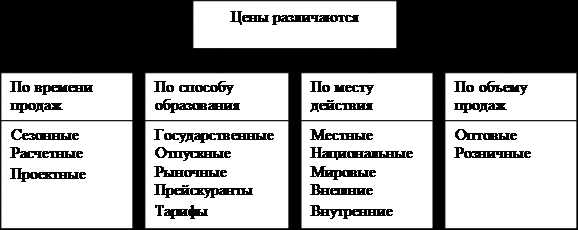

Определение понятия цены

Цена – денежная оценка товара каждым субъектом рынка и результат этих субъективных оценок с учетом других факторов влияющих на формирование цены в ходе конкуренции.

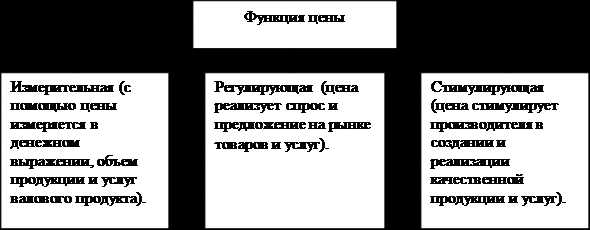

Основные функции цены

Основные функции цены приведены на рисунке:

Основные виды цен

Установление цены на рынке во многом определяется формой конкурентной борьбы и видом конкуренции (модели рынка).

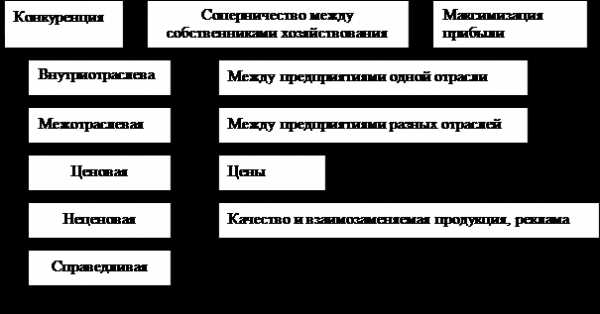

Конкуренция (от латинского слова сбегаться, сталкиваться) в экономике представляет собой соперничество между участниками за лучшее условие и результаты производства продажи и купли товаров и услуг. Так производители товара стремятся, как можно дешевле их произвести, и как можно больше и дороже продать;

Наемные работники – получить большую заработную плату;

Потребители – купить товары качественные и дешевле.

Столкновение подобных разнонаправленных интересов во взаимопоступках, свободном выборе продавцов и покупателей в рыночном успехе одних и неудачи других проявляется конкуренция.

Чаще всего выделяются две основные формы конкурентной борьбы:

— ценовая;

— неценовая.

Ценовая конкуренция – своеобразное соревнование цен: продавцы стремятся предложить свой товар дешевле, чем конкуренты, привлекают покупателей скидками, премиями и распродажами.

Неценовая конкуренция выражается в следующем:

— обеспечение технического производства;

— высокого качества;

— надежности изделия;

— лучшая система организации и послепродажного обслуживания;

— привлекательная реклама и оформление товара.

По мимо ценовой и неценовой конкуренции различают:

— внутриотраслевая конкуренция;

— межотраслевая конкуренция.

Внутриотраслевая конкуренция – выражается в соперничестве между предпринимателями, занятыми производством или реализацией одинаковой или взаимозаменяемой продукции. По сути дела идет борьба за то, чтобы склонить покупателя к приобретению товара именно данной фирмы, решающую роль здесь решают цены.

.Межотраслевая конкуренция – она ведется между предпринимателями, занимающихся производством различных видов продукции. Главное содержание в этом виде конкуренции получение равновеликой прибыли на вложенный капитал.

|

|

|

Рис.

Рекомендуемые страницы:

lektsia.com

Т9 стратегический менеджмент — ТЕСТЫ — Готовые работы

Стратегический менеджмент

Итоговый тест

1. Что является характеристикой нестабильности?

а) темпы изменений;

б) уровень контроля за развитием ситуации;

в) неполнота информации.

2. Фактор «удаленности рынков» относят к факторам

а) географического характера;

б) к общественно-политическим условиям;

с) товарных рынков.

3. Какой из перечисленных факторов не относится к внутрифирменным?

а) изменение в кадровом потенциале;

б) управление на основе власти и влияния;

в) ограниченность ресурсов;

г) участие в принятии стратегических решений.

4. Верно ли утверждение: «Система управления включает в себя планирование возможностей и планирование стратегии»?

а) да;

б) нет.

5. Какие компоненты лежат в основе внутрифирменного управления?

а) квалификация и кругозор управляющих;

б) общественный климат внутри фирмы;

в) структура власти;

г) методы работы и организационной структуры;

д) умение общеуправленческого персонала вести организационную работу;

е) все перечисленное.

6. Как определялась предсказуемость будущего в 1930–1950 гг.?

а) по аналогии с прошлым;

б) путем экстраполяции;

в) по слабым сигналам непредсказуемых изменений.

7. Кто из экономистов придумал шкалу нестабильности?

а) Г. Саймон;

б) К. Маркс;

в) А. Маршалл;

г) И. Ансофф.

8. Согласны ли вы с утверждением: «Все стратегические задачи решаются на основе опыта, полученного предыдущими поколениями»?

а) да;

б) нет.

9. Какие факторы относятся к общественно-политическим условиям?

а) миссия фирмы;

б) политическая система;

в) стратегические неожиданности.

10. Каковы современные тенденции в бизнесе?

а) темп изменений внешней среды быстрее, чем реакция фирмы;

б) привычность событий;

в) фирмы опережают развитие внешней среды;

г) события неожиданны и совершенно новые.

11. Эволюцию условий деятельности фирмы можно разбить на четыре части по четырем признакам. Укажите эти признаки.

а) факторы товарных рынков;

б) географические факторы;

в) факторы конкуренции;

г) управленческие факторы;

д) внутрифирменные условия;

е) внешние общественно-политические условия.

12. В результате эволюции условий деятельности фирмы происходила достаточно быстро смена задач. Последовательную смену задач принято рассматривать с точки зрения трех характеристик нестабильности. Укажите эти характеристики.

а) степень привычности;

б) характер изменений;

в) темп изменений;

г) предсказуемость будущего;

д) периодичность изменений.

13. Совокупное действие указанных в предыдущем вопросе факторов формирует определенный уровень нестабильности внешней среды. С какой целью фирмы оценивают нестабильность внешней среды?

а) для того чтобы выбрать необходимую систему управления и иметь представление о переменах, которые ожидают фирму;

б) для того чтобы своевременно выработать контрмеры;

в) для того чтобы вовремя произвести важные изменения и перестановки в организационной структуре фирмы.

14. Какой вид систем управления применяется, если уровень нестабильности по шкале составляет 3,0–3,5?

а) управление на основе предвидения изменений;

б) управление на основе экстраполяции;

в) управление на основе гибких экстренных решений.

15. Какие виды методов управления используются при уровне нестабильности по шкале свыше 3,5(3)?

а) ранжирование стратегических задач;

б) выбор стратегических позиций;

в) управление по слабым сигналам;

г) долгосрочное планирование;

д) управление в условиях стратегических неожиданностей.

16. При каких значениях нестабильности фирма должна готовить решение уже тогда, когда поступают лишь слабые сигналы?

а) в пределах 2,5–3 баллов;

б) в пределах 3,0–3,5 баллов;

в) в пределах 4–5 баллов.

17. Проблемы, которые ускользают от наблюдения,

а) превращаются в стратегические неожиданности;

б) приводят к появлению множества задач, которые решаются на основе прошлого опыта фирмы и требуют больших затрат времени и денег;

в) в целом не оказывают никакого влияния, т. к. вероятность необнаружения проблем очень незначительна.

18. Ответьте «да» или «нет». Типы систем управления необходимо рассматривать как взаимозаменяемые.

а) да;

б) нет.

19. Готовность фирмы использовать какую-либо систему управления определяется

а) кадровым потенциалом;

б) ресурсами организационной структуры;

в) наличием специальной системы, осуществляющей контроль за внешней средой;

г) финансовым состоянием организации и ее финансовыми показателями;

д) системой управления.

20. Расположите этапы управления по мере развития:

а) управление на основе экстраполяции;

б) управление на основе предвидения изменений;

в) управление на основе гибких экстренных решений;

г) управление на основе контроля.

21. При уровне нестабильности по шкале 3–3,5 балла какие виды систем управления могут применяться?

а) долгосрочное планирование;

б) стратегическое планирование;

в) ранжирование стратегических задач;

г) управление по слабым сигналам;

д) выбор стратегических позиций.

22. Этапы какой системы стратегического управления перечислены ниже:

– анализ перспектив предприятия;

– анализ позиций в конкурентной борьбе;

– выбор стратегии;

– анализ путей диверсификации;

– постановка задач?

а) долгосрочного планирования;

б) стратегического планирования.

23. Отличия управления посредством выбора стратегических позиций от стратегического планирования.

а) управление путем выбора стратегических позиций дополняет планирование потенциала фирмы планированием ее стратегии;

б) в ходе реализации планируемой стратегии и планируемой смены организационных возможностей возникает необходимость в систематическом преодолении сопротивления переменам со стороны сотрудников фирмы;

в) в процессе стратегического планирования применяется метод экстраполяции, при управлении посредством выбора стратегических позиций – метод анализа разрывов между целями и достигаемым результатом.

24. Важные задачи средней срочности – это задачи, которые

а) требуют немедленного рассмотрения;

б) могут быть решены в пределах следующего планового цикла;

в) требуют постоянного контроля;

г) представляют собой ложную тревогу.

25. Слабые сигналы – это

а) очевидные и конкретные проблемы, которым фирма в состоянии дать оценку и принять меры для их решения;

б) проблемы, известные по ранним и неточным признакам.

26. Стратегия – это

а) системный подход, обеспечивающий сложной организации сбалансированное общее направление роста;

б) набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности;

в) долгосрочный план конкретных действий фирмы, направленных на достижение целей.

27. Назовите, какими группами правил руководствуются организации для принятия решений.

а) ориентиры и задания;

б) продуктово-рыночная стратегия;

в) стратегия бизнеса;

г) организационная концепция;

д) основные оперативные приемы;

е) стратегия максимизации прибыли.

28. Необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход развития принимает желательное для фирмы направление.

а) да;

б) нет.

29. В ходе формирования стратегии

а) приходится пользоваться сильно обобщенной, неполной и неточной информацией о различных альтернативах;

б) используется конкретная, полная и наиболее точная информация о различных альтернативах;

в) используется только проверенная временем информация.

30. Успешное использование стратегии невозможно без обратной связи.

а) да;

б) нет.

31. Процесс выработки стратегии обычно заканчивается

а) установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций фирмы;

б) установлением общих направлений диверсификации;

в) определением задач, решением которых должны заниматься функциональные подразделения в перспективе.

32. Когда стратегия становится жизненно необходимой?

а) при насыщении спроса;

б) когда происходят крупные изменения в технологии;

в) когда возникают (неожиданно) многочисленные новые клиенты;

г) нет верного ответа.

33. Для выработки стратегии и ее реализации фирма должна решить проблемы:

а) выбрать нужное направление роста из многочисленных альтернатив, которые трудно поддаются оценке;

б) направить усилия коллектива в нужное русло;

в) выработать план взаимодействия руководителей высшего звена в условиях неритмичной, неэффективной работы организации.

34. Стратегия как инструмент управления включает в себя следующие основные составляющие:

а) товарная стратегия, стратегия ценообразования, стратегия взаимодействия с рынками производства ресурсов;

б) стратегия поведения фирмы на рынке ЦБ, стратегия снижения трансакционных издержек, стратегия ВЭД фирмы;

в) стратегия снижения производственных издержек, стратегия инвестиционной деятельности фирмы, стратегия стимулирования персонала фирмы;

г) стратегия предотвращения несостоятельности (банкротства) фирмы;

д) верно все.

35. Важный шаг в формировании ресурсной стратегии фирмы, столкнувшейся с проблемой в обеспечении стратегическими ресурсами, – выделение

а) зоны альтернативных ресурсов;

б) зоны стратегических ресурсов;

в) ресурсной зоны конкурентов.

36. Группы стратегического влияния определяются для разработки

а) рыночной стратегии фирмы;

б) ресурсной стратегии фирмы;

в) стратегии отношения с обществом.

37. Обращаясь к концепции СЗХ, фирма должна решить

а) вопрос о выделении в структуре стратегических подразделений;

б) вопрос о характере взаимоотношений между стратегическими и коммерческими подразделениями;

в) определить отрасль, в которой работает фирма.

38. При описании СЗХ используются параметры:

а) темпы роста отраслей, в которых работает СЗХ;

б) перспективы роста;

в) перспективы рентабельности;

г) ожидаемый уровень нестабильности;

д) факторы успешной конкуренции в будущем.

39. Процесс последовательности при выделении СЗХ:

а) потребность – технология – тип клиента – географический район;

б) потребность – тип клиента – технология – географический район;

в) потребность – географический район – тип клиента – технология.

40. Как называется отдельный сегмент окружения, на который фирма имеет или желает получить выход?

а) СХЦ;

б) рынок;

в) СЗХ.

41. С чего начинается процесс выделения СЗХ?

а) с определения ресурсных возможностей фирмы;

б) с определения потенциальных потребностей;

в) с определения географического района рынка.

42. Что можно отнести к стратегической группе влияния?

а) трудовой коллектив;

б) профсоюз;

в) политическую партию.

43. Продолжительность жизненного цикла отрасли сокращается прежде всего в результате

а) ускорения разработки новой продукции;

б) лучшей организации маркетинга и сбыта;

в) прогрессивных новшеств в управлении.

44. Для нормального функционирования в современных условиях фирма должна

а) добавлять новые виды деятельности;

б) отсекать виды деятельности, которые не согласуются с ориентирами фирмы;

в) предугадывать смену фаз цикла;

г) пересматривать стратегию в соответствии с изменившимися условиями.

45. Руководство, склонное к риску,

а) старается быть независимым ни от одной из СЗХ, зон стратегических ресурсов, групп стратегического влияния;

б) стремится к закреплению в СЗХ и группах влияния, если ситуация в них неустойчива.

46. Чем больше диверсифицирован портфель СЗХ, тем больше

а) внутренняя гибкость;

б) внешняя гибкость;

в) оба ответа верны.

47. Что может стать источником синергизма?

а) более глубокая переработка ресурсов;

б) взаимодополняемость СЗХ;

в) использование одних и тех же производственных мощностей.

48. Что чаще всего приводит к негативному синергетическом эффекту?

а) взаимодополняемость СЗХ;

б) более глубокая переработка ресурсов;

в) наличие СЗХ, которые резко отличаются от набора основной массы СЗХ.

49. В чем заключается закон синергии?

а) суммарная отдача всех капиталовложений выше, чем сумма показателей отдачи по всем СЗХ;

б) суммарная отдача всех капиталовложений равна сумме показателей отдачи по всем СЗХ;

в) суммарная отдача всех капиталовложений ниже суммы показателей отдачи по всем СЗХ.

остальное в файле

drugreshaet.ru

Заказать контрольную на тему Изучение стратегического маркетинга, тест за 390 руб.

«Введение 31. Сущность и этапы стратегического маркетинга 5

1.1 Понятие и задачи стратегического маркетинга 5

1.2 Этапы стратегического маркетинга 6

1.3 Основные маркетинговые стратегии 16

Итоговый тест 1. Что является характеристикой нестабильности?

а) темпы изменений;

б) уровень контроля за развитием ситуации;

в) неполнота информации.

2. Фактор «удаленности рынков» относят к факторам

а) географического характера;

б) к общественно-политическим условиям;

с) товарных рынков.

3. Какой из перечисленных факторов не относится к внутрифирменным?

а) изменение в кадровом потенциале;

б) управление на основе власти и влияния;

в) ограниченность ресурсов;

г) участие в принятии стратегических решений.

4. Верно ли утверждение: «Система управления включает в себя планирование возможностей и планирование стратегии»?

а) да;

б) нет.

5. Какие компоненты лежат в основе внутрифирменного управления?

а) квалификация и кругозор управляющих;

б) общественный климат внутри фирмы;

в) структура власти;

г) методы работы и организационной структуры;

д) умение общеуправленческого персонала вести организационную работу;

е) все перечисленное.

6. Как определялась предсказуемость будущего в 1930–1950 гг.?

а) по аналогии с прошлым;

б) путем экстраполяции;

в) по слабым сигналам непредсказуемых изменений.

7. Кто из экономистов придумал шкалу нестабильности?

а) Г. Саймон;

б) К. Маркс;

в) А. Маршалл;

г) И. Ансофф.

8. Согласны ли вы с утверждением: «Все стратегические задачи решаются на основе опыта, полученного предыдущими поколениями»?

а) да;

б) нет.

9. Какие факторы относятся к общественно-политическим условиям?

а) миссия фирмы;

б) политическая система;

в) стратегические неожиданности.

10. Каковы современные тенденции в бизнесе?

а) темп изменений внешней среды быстрее, чем реакция фирмы;

б) привычность событий;

в) фирмы опережают развитие внешней среды;

г) события неожиданны и совершенно новые.

11. Эволюцию условий деятельности фирмы можно разбить на четыре части по четырем признакам. Укажите эти признаки.

а) факторы товарных рынков;

б) географические факторы;

в) факторы конкуренции;

г) управленческие факторы;

д) внутрифирменные условия;

е) внешние общественно-политические условия.

12. В результате эволюции условий деятельности фирмы происходила достаточно быстро смена задач. Последовательную смену задач принято рассматривать с точки зрения трех характеристик нестабильности. Укажите эти характеристики.

а) степень привычности;

б) характер изменений;

в) темп изменений;

г) предсказуемость будущего;

д) периодичность изменений.

13. Совокупное действие указанных в предыдущем вопросе факторов формирует определенный уровень нестабильности внешней среды. С какой целью фирмы оценивают нестабильность внешней среды?

а) для того чтобы выбрать необходимую систему управления и иметь представление о переменах, которые ожидают фирму;

б) для того чтобы своевременно выработать контрмеры;

в) для того чтобы вовремя произвести важные изменения и перестановки в организационной структуре фирмы.

14. Какой вид систем управления применяется, если уровень нестабильности по шкале составляет 3,0–3,5?

а) управление на основе предвидения изменений;

б) управление на основе экстраполяции;

в) управление на основе гибких экстренных решений.

15. Какие виды методов управления используются при уровне нестабильности по шкале свыше 3,5(3)?

а) ранжирование стратегических задач;

б) выбор стратегических позиций;

в) управление по слабым сигналам;

г) долгосрочное планирование;

д) управление в условиях стратегических неожиданностей.

16. При каких значениях нестабильности фирма должна готовить решение уже тогда, когда поступают лишь слабые сигналы?

а) в пределах 2,5–3 баллов;

б) в пределах 3,0–3,5 баллов;

в) в пределах 4–5 баллов.

17. Проблемы, которые ускользают от наблюдения,

а) превращаются в стратегические неожиданности;

б) приводят к появлению множества задач, которые решаются на основе прошлого опыта фирмы и требуют больших затрат времени и денег;

в) в целом не оказывают никакого влияния, т. к. вероятность необнаружения проблем очень незначительна.

18. Ответьте «да» или «нет». Типы систем управления необходимо рассматривать как взаимозаменяемые.

а) да;

б) нет.

19. Готовность фирмы использовать какую-либо систему управления определяется

а) кадровым потенциалом;

б) ресурсами организационной структуры;

в) наличием специальной системы, осуществляющей контроль за внешней средой;

г) финансовым состоянием организации и ее финансовыми показателями;

д) системой управления.

20. Расположите этапы управления по мере развития:

а) управление на основе экстраполяции — 2;

б) управление на основе предвидения изменений — 3;

в) управление на основе гибких экстренных решений — 4;

г) управление на основе контроля — 1.

21. При уровне нестабильности по шкале 3–3,5 балла какие виды систем управления могут применяться?

а) долгосрочное планирование;

б) стратегическое планирование;

в) ранжирование стратегических задач;

г) управление по слабым сигналам;

д) выбор стратегических позиций.

22. Этапы какой системы стратегического управления перечислены ниже:

– анализ перспектив предприятия;

– анализ позиций в конкурентной борьбе;

– выбор стратегии;

– анализ путей диверсификации;

– постановка задач?

а) долгосрочного планирования;

б) стратегического планирования.

23. Отличия управления посредством выбора стратегических позиций от стратегического планирования.

а) управление путем выбора стратегических позиций дополняет планирование потенциала фирмы планированием ее стратегии;

б) в ходе реализации планируемой стратегии и планируемой смены организационных возможностей возникает необходимость в систематическом преодолении сопротивления переменам со стороны сотрудников фирмы;

в) в процессе стратегического планирования применяется метод экстраполяции, при управлении посредством выбора стратегических позиций – метод анализа разрывов между целями и достигаемым результатом.

24. Важные задачи средней срочности – это задачи, которые

а) требуют немедленного рассмотрения;

б) могут быть решены в пределах следующего планового цикла;

в) требуют постоянного контроля;

г) представляют собой ложную тревогу.

25. Слабые сигналы – это

а) очевидные и конкретные проблемы, которым фирма в состоянии дать оценку и принять меры для их решения;

б) проблемы, известные по ранним и неточным признакам.

26. Стратегия – это

а) системный подход, обеспечивающий сложной организации сбалансированное общее направление роста;

б) набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности;

в) долгосрочный план конкретных действий фирмы, направленных на достижение целей.

27. Назовите, какими группами правил руководствуются организации для принятия решений.

а) ориентиры и задания;

б) продуктово-рыночная стратегия;

в) стратегия бизнеса;

г) организационная концепция;

д) основные оперативные приемы;

е) стратегия максимизации прибыли.

28. Необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход развития принимает желательное для фирмы направление.

а) да;

б) нет.

29. В ходе формирования стратегии

а) приходится пользоваться сильно обобщенной, неполной и неточной информацией о различных альтернативах;

б) используется конкретная, полная и наиболее точная информация о различных альтернативах;

в) используется только проверенная временем информация.

30. Успешное использование стратегии невозможно без обратной связи.

а) да;

б) нет.

31. Процесс выработки стратегии обычно заканчивается

а) установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций фирмы;

б) установлением общих направлений диверсификации;

в) определением задач, решением которых должны заниматься функциональные подразделения в перспективе.

32. Когда стратегия становится жизненно необходимой?

а) при насыщении спроса;

б) когда происходят крупные изменения в технологии;

в) когда возникают (неожиданно) многочисленные новые клиенты;

г) нет верного ответа.

33. Для выработки стратегии и ее реализации фирма должна решить проблемы:

а) выбрать нужное направление роста из многочисленных альтернатив, которые трудно поддаются оценке;

б) направить усилия коллектива в нужное русло;

в) выработать план взаимодействия руководителей высшего звена в условиях неритмичной, неэффективной работы организации.

34. Стратегия как инструмент управления включает в себя следующие основные составляющие:

а) товарная стратегия, стратегия ценообразования, стратегия взаимодействия с рынками производства ресурсов;

б) стратегия поведения фирмы на рынке ЦБ, стратегия снижения трансакционных издержек, стратегия ВЭД фирмы;

в) стратегия снижения производственных издержек, стратегия инвестиционной деятельности фирмы, стратегия стимулирования персонала фирмы;

г) стратегия предотвращения несостоятельности (банкротства) фирмы;

д) верно все.

35. Важный шаг в формировании ресурсной стратегии фирмы, столкнувшейся с проблемой в обеспечении стратегическими ресурсами, – выделение

а) зоны альтернативных ресурсов;

б) зоны стратегических ресурсов;

в) ресурсной зоны конкурентов.

36. Группы стратегического влияния определяются для разработки

а) рыночной стратегии фирмы;

б) ресурсной стратегии фирмы;

в) стратегии отношения с обществом.

37. Обращаясь к концепции СЗХ, фирма должна решить

а) вопрос о выделении в структуре стратегических подразделений;

б) вопрос о характере взаимоотношений между стратегическими и коммерческими подразделениями;

в) определить отрасль, в которой работает фирма.

38. При описании СЗХ используются параметры:

а) темпы роста отраслей, в которых работает СЗХ;

б) перспективы роста;

в) перспективы рентабельности;

г) ожидаемый уровень нестабильности;

д) факторы успешной конкуренции в будущем.

39. Процесс последовательности при выделении СЗХ:

а) потребность – технология – тип клиента – географический район;

б) потребность – тип клиента – технология – географический район;

в) потребность – географический район – тип клиента – технология.

40. Как называется отдельный сегмент окружения, на который фирма имеет или желает получить выход?

а) СХЦ;

б) рынок;

в) СЗХ.

41. С чего начинается процесс выделения СЗХ?

а) с определения ресурсных возможностей фирмы;

б) с определения потенциальных потребностей;

в) с определения географического района рынка.

42. Что можно отнести к стратегической группе влияния?

а) трудовой коллектив;

б) профсоюз;

в) политическую партию.

43. Продолжительность жизненного цикла отрасли сокращается прежде всего в результате

а) ускорения разработки новой продукции;

б) лучшей организации маркетинга и сбыта;

в) прогрессивных новшеств в управлении.

44. Для нормального функционирования в современных условиях фирма должна

а) добавлять новые виды деятельности;

б) отсекать виды деятельности, которые не согласуются с ориентирами фирмы;

в) предугадывать смену фаз цикла;

г) пересматривать стратегию в соответствии с изменившимися условиями.

45. Руководство, склонное к риску,

а) старается быть независимым ни от одной из СЗХ, зон стратегических ресурсов, групп стратегического влияния;

б) стремится к закреплению в СЗХ и группах влияния, если ситуация в них неустойчива.

46. Чем больше диверсифицирован портфель СЗХ, тем больше

а) внутренняя гибкость;

б) внешняя гибкость;

в) оба ответа верны.

47. Что может стать источником синергизма?

а) более глубокая переработка ресурсов;

б) взаимодополняемость СЗХ;

в) использование одних и тех же производственных мощностей.

48. Что чаще всего приводит к негативному синергетическом эффекту?

а) взаимодополняемость СЗХ;

б) более глубокая переработка ресурсов;

в) наличие СЗХ, которые резко отличаются от набора основной массы СЗХ.

49. В чем заключается закон синергии?

а) суммарная отдача всех капиталовложений выше, чем сумма показателей отдачи по всем СЗХ;

б) суммарная отдача всех капиталовложений равна сумме показателей отдачи по всем СЗХ;

в) суммарная отдача всех капиталовложений ниже суммы показателей отдачи по всем СЗХ.

50. Выберите правильное утверждение:

а) внешняя и внутренняя гибкость не противоречат друг другу;

б) стратегическая гибкость зависит от сбалансированности набора СЗХ по комбинациям различных фаз жизненного цикла;

в) чем выше ожидаемая нестабильность внешней среды, тем меньшее значение приобретает использование концепции синергизма.

51. Плодотворной является технология,

а) при которой в период жизненного цикла спроса, помимо новых изделий, наблюдается появление сменяющих друг друга базовых технологий;

б) сохраняющаяся длительный период, сопровождающаяся сменяющими друг друга поколениями продукции с лучшими показателями и более широким диапазоном применения;

в) остающаяся в основном неизменной в течение всего жизненного цикла спроса.

52. Семантический разрыв между общим руководством и научно-техническими специалистами возникает из-за

а) того, что носителями знания о перспективах, риске, последствиях и стоимости технологии являются исследователи и разработчики;

б) различий в языке, концепции и понимании факторов успеха;

в) различий в целях.

53. Для технологически интенсивных отраслей и производств (фармацевтика, химия, электроника и т. п.) характерна высокая доля расходов на

а) рекламу;

б) логистику;

в) НИОКР.

54. В случае высоких относительных размеров инвестиций в НИОКР выдвигаются определенные требования к управлению. Какое из перечисленных требований к ним не относится?

а) эффективное и гибкое управление обновлением и совершенствованием продукции;

б) организация должна обладать высокой способностью перестраиваться;

в) отсутствие контроля общего руководства за работами в области техники.

55. Какая черта не характеризует ориентированные на исследования фирмы?

а) нет четких требований к результатам;

б) постоянная оценка и отбор проектов;

в) ведется контроль за исполнением проекта;

г) последствия результатов исследования часто не очевидны.

56. Какая особенность не относится к организации, ориентированной на разработки?

а) имеются четко определенные требования к результатам;

б) управление носит директивный характер;

в) уязвимость по отношению к изменениям;

г) нет целевого информирования отдельных работников.

57. Термин «уровень развития» в исследованиях определяет уровень знаний, на котором стремятся открыть новые явления или найти решение ранее нерешенных проблем.

а) да;

б) нет.

58. В матрице «покупатель – продавец» квадрант «приманка покупателя» означает:

а) при прибыльности дела для продавца покупатель не получает качественного и с соответствующей ценой товара;

б) одновременно обеспечиваются и доход на инвестиции, и удовлетворение потребностей покупателя в пределах приемлемых цен;

в) фирма руководствуется главным образом технологической новизной продукции без предварительной оценки ее потенциальной прибыльности.

59. В организации с тесными связями руководство должно учитывать то, что по окончании разработки инвестиции должны быть направлены

а) в маркетинг;

б) в производство;

в) в маркетинг и производство.

60. Для своевременной и успешной реакции фирмы на изменение условий деятельности чрезвычайно важное значение имеет то обстоятельство, что необходимые качества и возможности общефирменного управления могут быть созданы параллельно с реализацией стратегии или даже до этого.

а) да;

б) нет.

61. Назовите уровни изменчивости технологий. – Стабильная технология, плодотворная технология, изменчивая технология.

62. Какая технология является стабильной?

Стабильная технология в основном остается неизменной в течение всего жизненного цикла спроса

63. Какая технология является плодотворной?

Основная технология сохраняется длительный период, но разрабатываются сменяющие друг друга поколения продукции с лучшими показателями и более широким диапазоном применения.

64. Какая технология является изменчивой?

Изменчивая технология — в период жизненного цикла спроса, помимо новых изделий, наблюдается появление сменяющих друг друга базовых технологий.

65. Если новая технология отличается от старой коренным образом, фирмы часто вынуждены отказываться от сферы деятельности, где они раньше занимали лидирующее положение.

а) да;

б) нет.

66. Если новая технология относится к той же области знаний, что и замененная, то фирма сохраняет направление своей деятельности.

а) да;

б) нет.

67. Что происходит в фирмах-«старых» лидерах, если новая технология относится к категории быстроразвивающихся?

Вне сомнения, лидерами будут те организации, корпоративная культура которых основана на общем для всех работников видении целей, прежде всего в отношении выбора направлений развития и вытекающей из него системы общих ценностей.

68. Из-за чего возникает информационный разрыв между руководством и техническими специалистами фирмы?

22

Заключение 43

Список литературы 46

«

www.gotovoe.ru

| Содержание | Правильные ответы выделены цветом. Часть ответов содержит небольшой комментарий Итоговый тест 1.Что является характеристикой нестабильности? |

www.mat-analiz.ru

Вариант 01 — Контрольная — Контрольная работа №1 МУ-2016 — Экономическая стратегия

СОДЕРЖАНИЕ

1 Ситуационная (практическая) часть 3

1.1 Текст ситуационной (практической) задачи №1 3

1.2 Ответ на задачу №1 3

1.3 Текст ситуационной (практической) задачи №2 5

1.4 Ответ на практическую задачу №2 5

2 Тестовая часть 9

Список использованных источников 12

Текст ситуационной (практической) задачи №1

Выберите одну из российских фармацевтических компаний, оцените для нее уровень нестабильности внешней среды с помощью шкалы неста-бильности И. Ансоффа. Обоснуйте результат.

Текст ситуационной (практической) задачи №2

Для компании, рассмотренной в практическом задании №1, оцените конкурентный статус с помощью карты стратегических групп конкурентов.

Тестовая часть

1. Укажите или напишите номера всех правильных ответов.

Техническая политика предприятия разрабатывается по следующим направлениям:

а) создание и освоение производства новой продукции;

б) разработка и внедрение прогрессивных технологических процессов;

в) комплексная автоматизация и механизация производства;

г) повышение эффективности использования материальных и топливно-энергетических ресурсов;

д) все вышеперечисленное.

2. Стратегические альтернативы постепенного совершенствования:

а) это варианты предложения, корректировки ранее принятых стратегий предприятия;

б) опираются на действующие стратегии предприятия и одновременно предусматривают существенное изменение направления деятельности;

в) предусматривают радикальные изменения стратегии предприятия, освоение совершенно новых товаров, прорывных технологий и т.д.;

г) все выше перечисленное верно.

3. Для стратегии «глубокого проникновения на рынок» (сочетание «старый товар – старый рынок») стратегической матрицы И. Ансоффа характерны следующие риски:

а) риск уменьшения цены вследствие отсутствия гарантии качества; отсутствие платежеспособного спроса как фактор неопределенности;

б) риск удлинения сроков освоения нового товара; риск снижения цены из-за отсутствия гарантии качества; риск не возврата затрат на разработку, выпуск и реализацию нового товара;

в) риск снижения доли рынка вследствие повышения конкуренции; уменьшение покупательского спроса на товар, обусловленное снижением качества товара;

г) риск снижения цены; риск снижения запланированных объемов производства, риск материальных потерь.

4. К принципам стратегического менеджмента относится:

а) научность в сочетании с элементами искусства;

б) целенаправленность;

в) гибкость;

г) все вышеперечисленное.

5. Конкурентная стратегия – это:

а) стратегия, которая описывает общее направление роста предприятия, формирование корпоративного портфеля;

б) стратегия обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ стратегических единиц бизнеса предприятия;

в) стратегия, разрабатываемая функциональными отделами и службами предприятия;

г) оперативная стратегия предприятия.

6. Укажите или напишите номера всех правильных ответов.

Анализ научно-технических факторов внешней среды включает:

а) анализ степени внедрения новых технологий в общественном производстве;

б) анализ показателей экономической и технической безопасности технологий;

в) анализ уровня развитости, использования потенциала природных ресурсов;

г) анализ развитости системы государственного контроля охраны окружающей среды;

д) все вышеперечисленное.

7. Вставьте пропущенное слово.

Под … понимается совокупность имеющихся ресурсов и возможностей (способностей) для разработки и реализации стра-тегии предприятия.

8. Что является характеристикой нестабильности?

а) темпы изменений;

б) уровень контроля за развитием ситуации;

в) неполнота информации.

9. Фактор «удаленности рынков» относят к факторам:

а) географического характера;

б) к общественно-политическим условиям;

с) товарных рынков.

10. Готовность фирмы использовать какую-либо систему управления определяется:

а) кадровым потенциалом;

б) ресурсами организационной структуры;

в) наличием специальной системы, осуществляющей контроль за внеш-ней средой;

г) финансовым состоянием организации и ее финансовыми показателя-ми;

д) системой управления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент: Учебник / О.Д. Волко-гонова, А.Т. Зуб. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 256 c.

2. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. – М.: Магистр, 2013. – 528 c.

3. Курлыкова А.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / А.В. Курлыкова. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 176 c.

4. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, ин-струменты принятия решений: Справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 320 c.

5. Романов Е.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Е.В. Ро-манов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 160 c.

xn--5-7sbati2b8a0b.xn--p1ai

Природно-географический фактор — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Природно-географический фактор

Cтраница 1

Природно-географические факторы связаны с климатическими условиями, запасами природных ресурсов, экологической обстановкой. Природные катаклизмы, изменения климата, появление озоновых дыр, усиление солнечной активности, ограниченность природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и другие негативные процессы все больше влияют на деятельность организации. [1]

Природно-географические факторы связаны с климатическими условиями, запасами природных ресурсов, экологической обстановкой. [2]

Среди природно-географических факторов необходимо также отметить территориальные размеры зоны: они должны быть такими, чтобы предоставлять необходимый простор для хозяйственной деятельности и развития производительных сил. В этом отношении показателен пример зоны Чжухай в КНР. [3]

Для регулирования влияния природно-географических факторов на размер платы за древесину, отпускаемую на корню, с 1997 г. постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. № 1199 был введен порядок дифференциации ставок этого налога. [4]

При оценке влияния природно-географических факторов на фактический уровень себестоимости энергии в той или другой энергосистеме следует учесть, что отчетные данные о фактической себестоимости энергии зачастую не характеризуют потенциально возможную ( перспективную) себестоимость энергии в этих энергосистемах или районах. [5]

Обратим внимание на роль природно-географического фактора в нашей истории. [6]

В роли условий потребления могут быть время, природно-географические факторы, требования технологического процесса. Для комплектующих сборочных единиц и деталей такими условиями являются параметры и режимы системы в целом. [7]

На степень вовлеченности страны в МРТ оказывают влияние также природно-географические факторы, различия в масштабах производства национальных экономик, в достигнутых уровнях и имеющихся возможностях внутристранового разделения труда. Относительная узость внутренних рынков, ограниченные возможности разделения труда в рамках национальных хозяйств стимулирует малые страны, их компании к более активному участию в МРТ, повышает значение специализации национального производства, ориентированного на мировой рынок. [8]

Успех проведения постепенной рубки, как и других способов, зависит от природно-географических факторов, он определяется характером леса, поступающего в рубку, и теми изменениями, которые происходят в результате проведения ее отдельных приемов. [9]

Кроме того, на интенсивность перехода к рынку в России оказывают большое влияние природно-географические факторы. [10]

Однако, в свою очередь, возможные случаи сравнения речного транспорта с трубопроводным также ограничиваются природно-географическими факторами: наличием естественных водных путей и условиями судоходства на них, из числа которых основным является длительность навигации. В северных районах страны навигация длится 4 — 4 5 месяца, а в южных — 9 — 10 месяцев. Вариантом же чисто водных перевозок может быть только доставка этим видом транспорта годового объема нефти или нефте-лродуктов, а такие перевозки возможны лишь при круглогодичной навигации или организации перевозок с межнавигационным хранением. Поскольку климатические условия страны не позволяют осуществлять на судоходных реках круглогодичную навигацию, то единственно возможным вариантом применения речного транспорта для доставки нефти и нефтепродуктов остается организация перевозок этих грузов с межнавигационным хранением. [11]

В практике нефтепроводного строительства нередки случаи, когда технико-экономические показатели трассы, приближенной к воздушной прямой, менее благоприятны, чем у трасс более протяженных. Это в значительной мере предопределяется влиянием природно-географического фактора, который вносит существенные коррективы в показатели трассы. Указанное влияние видно из данных табл. 71, в которой приведены технико-экономические показатели магистральных нефтепроводов с учетом инженерно-геологических и топографических данных трассы и без них. [12]

Все эти факторы органически связаны между собой. Так, например, характер графика нагрузки частично определяется природно-географическими факторами. [13]

В энергетике же связь между производством и потреблением имеет другой качественно отличный характер, ибо потребление лимитирует объем производства энергии ежеминутно, ежечасно в связи с совпадением фазы производства и потребления энергии и невозможностью производства энергии на склад. Подвижной характер потребления энергии обусловлен тем, что на его величину оказывают влияние природно-географические факторы и колебания потребления промышленных пред-приятияй. [14]

В энергетике при распределении затрат на тепловую и электрическую энергию используются показатели, рассчитанные на основе потребительской ценности отдельных продуктов, пропорционально их себестоимости при раздельном производстве или пропорционально действующим оптовым ценам. При этом экономия от комбинированного производства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ по сравнению с раздельным производством распределяется между обоими видами энергии. Недостатком такого подхода является трудность определения экономии ввиду крайней динамичности затрат на производство тепловой и электрической энергии на ТЭЦ. Другими словами, экономия в затратах на производство электрической и тепловой энергии значительно колеблется во времени, поэтому возникают трудности при определении коэффициентов распределения затрат этими способами. Основными факторами, определяющими изменение затрат, являются степень использования электрической мощности ТЭЦ и ее конденсационной части, время года, цена 1 т условного топлива, природно-географические факторы, расстояние до потребителей. [15]

Страницы: 1

www.ngpedia.ru