Экзистенциальный человек это – Экзистенциализм — Википедия

Мыслить экзистенциально – это означает формировать себя.

Смотреть на мир, думать, жить экзистенциально – это действительно особый стиль жизни, или очередная пыль в глаза недостаточно образованному обывателю?

Любой студент-первокурсник скажет вам, что экзистенциализм – это довольно молодое (ему около ста лет) философское направление, разрабатывавшееся сначала в Германии, затем во Франции, России. Со временем оно завоевало весь мир.

Любой студент-первокурсник скажет вам, что экзистенциализм – это довольно молодое (ему около ста лет) философское направление, разрабатывавшееся сначала в Германии, затем во Франции, России. Со временем оно завоевало весь мир.

Термин этот в переводе с латинского означает «существование». Основная мысль учения: человек сам предопределяет смысл своей сущности, уже появившись на свет. Живя, совершая ошибки и подвиги, он каждый день создает себя через выбор. Поэтому категории свободы отводят огромную роль, рассматривая ее как совокупность возможности и ответственности одновременно. При этом человек, мыслящий экзистенциально, – это путник, находящийся в поиске себя, своего смысла жизни постоянно, понимающий свою ежедневно изменяющуюся природу.

Выйдя из философской колыбели, новое течение завоевало последователей и в других сферах общественной жизни. В первую очередь это касается педагогики и психологии. Экзистенциальный подход в психологии рассматривает любую человеческую проблему как уникальную и неповторимую, в нем избегают применения классификаций и шаблонов. Главная цель — помочь осмыслить действительность и выработать свое отношение к ней, поскольку жить экзистенциально — это быть свободным от чужих оценок и мнений, осуждений и одобрений.

Выйдя из философской колыбели, новое течение завоевало последователей и в других сферах общественной жизни. В первую очередь это касается педагогики и психологии. Экзистенциальный подход в психологии рассматривает любую человеческую проблему как уникальную и неповторимую, в нем избегают применения классификаций и шаблонов. Главная цель — помочь осмыслить действительность и выработать свое отношение к ней, поскольку жить экзистенциально — это быть свободным от чужих оценок и мнений, осуждений и одобрений.

Новое направление получило развитие и в педагогике. Это выразилось в выделении основных знаний, которыми должен обладать каждый. Среди всех наук самая главная, выведенная экзистенциально, – это наука познать себя и наметить позитивный путь развития и самосовершенствования. При этом образование должно помочь в решении сущностных проблем человека, к которым относят вопросы жизни и смерти, свободы и выбора, ответственности, общения и одиночества. Невнимание к перечисленным проблемам может привести человека к кризису существования, с которым связаны девиантное и делинквентное поведение, психологические расстройства и даже суицидальные наклонности. В связи с этим строится новая, экзистенциальная стратегия образования, в центре которой – человек и его проблемы.

Таким образом, экзистенциализм – это понятие, вышедшее уже за рамки философии и наполняющее различные сферы жизни общества. Поэтому вполне оправдано его применение в различных обыденных ситуациях. Становится понятным, что экзистенциальный человек отличается следующими качествами: находится в поиске сути своей жизни, ее смысла и назначения; возлагает ответственность на себя не только за личный выбор, но и за близких людей; понимает, что люди связаны между собой и влияют друг на друга; готов встретиться с Ничто, то есть смертью – эта встреча освободит его от пут общественного мнения и социальных условностей. Наверное, современный, мыслящий экзистенциально, человек отличается от героев Сартра или Камю, но все же обращение к их произведениям поможет наполнить философский термин новыми оттенками, придав ему жизненности.

Таким образом, экзистенциализм – это понятие, вышедшее уже за рамки философии и наполняющее различные сферы жизни общества. Поэтому вполне оправдано его применение в различных обыденных ситуациях. Становится понятным, что экзистенциальный человек отличается следующими качествами: находится в поиске сути своей жизни, ее смысла и назначения; возлагает ответственность на себя не только за личный выбор, но и за близких людей; понимает, что люди связаны между собой и влияют друг на друга; готов встретиться с Ничто, то есть смертью – эта встреча освободит его от пут общественного мнения и социальных условностей. Наверное, современный, мыслящий экзистенциально, человек отличается от героев Сартра или Камю, но все же обращение к их произведениям поможет наполнить философский термин новыми оттенками, придав ему жизненности.

fb.ru

Экзистенциалист — это… Что такое Экзистенциалист?

Экзистенциали́зм (фр. existentialisme от лат. exsistentia — существование), философия существования — направление в философии XX века, рассматривающее человека как уникальное духовное существо, способное к выбору собственной судьбы. Экзистенция трактуется как противоположность эссенции (сущности). Если судьба вещей и животных предопределена, то есть они обладают сущностью прежде существования, то человек обретает свою сущность в процессе своего существования. Основным проявлением экзистенции является свобода, которая подразумевает тревогу за результат своего выбора.

Необходимо признать, что экзистенциализм как философское направление никогда не существовал и не существует. Противоречивость этого исходит из самого содержания «экзистенции», так как она по определению индивидуальна и неповторима, означает переживания отдельно взятого индивида, непохожего ни на кого. Неким аналогом экзистенции можно считать душу человека.

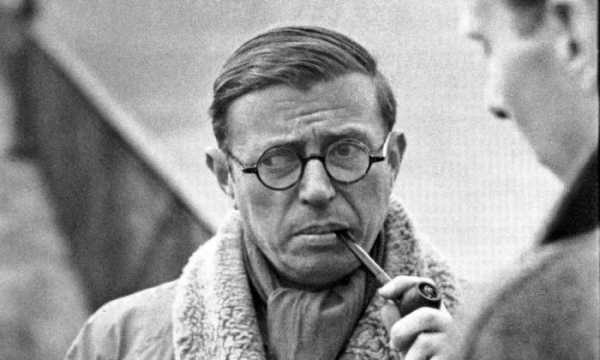

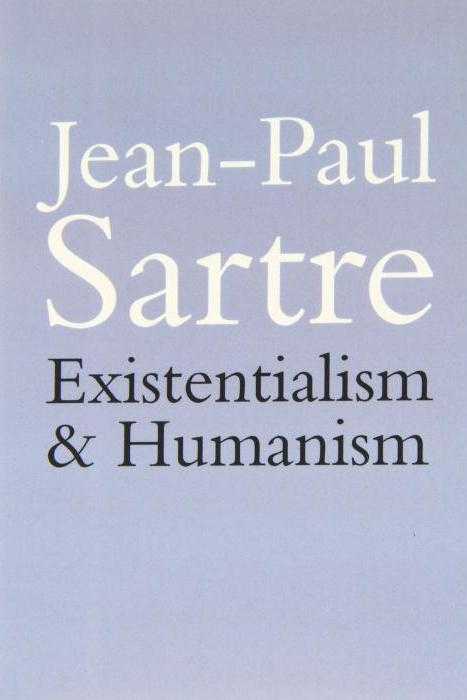

Исходя из этой противоречивости, следует уточнять, что практически никто из мыслителей, причисляемых к экзистенциализму, не был в действительности философом-экзистенциалистом. Единственным, кто четко выражал свою принадлежность к этому направлению, был Ж-П. Сартр. Его позиция была обозначена в докладе «Экзистенциализм — это гуманизм», где он и предпринял попытку обобщить экзистенциалистские устремления отдельных мыслителей начала XX века.

Содержание учения

Идейные истоки философии экзистенциализма — философия жизни, феноменология Гуссерля, религиозно-мистические размышления Кьеркегора. Сторонники версии экзистенциализма как философского учения различают экзистенциализм религиозный (Марсель, Ясперс, Бердяев, Бубер) и атеистический (Хайдеггер, Сартр).

Несколько в стороне стоит Камю, который критиковал оба направления [1]:

существуют две формы экзистенциализма: одна из них, связанная с именами Кьеркегора и Ясперса, впадает в божественность через критику разума, другая, которую я назвал бы атеистическим экзистенциализмом Гуссерля, Хайдеггера и особенно Сартра, заканчивается также обожествлением, но обожествлением истории, рассматриваемой как единственный абсолют. Не верят в Бога, но верят в историю. Со своей стороны, я хорошо понимаю интерес к религиозному решению, и я особенно остро чувствую важность истории. Но я не верю ни в то, ни в другое, в абсолютном смысле. Я спрашиваю себя, и это мне надоело бы, что меня заставляют непременно выбирать между святым Августином и Гегелем. Мне кажется, надо найти сносную истину между ними.

В философии существования нашёл отражение кризис оптимистического либерализма, опирающегося на технический прогресс, но бессильный объяснить неустойчивость, неустроенность человеческой жизни, присущие человеку чувство страха, отчаяния, безысходности.

Философия экзистенциализма — иррациональная реакция на рационализм Просвещения и немецкой классической философии. По утверждениям философов-экзистенциалистов, основной порок рационального мышления состоит в том, что оно исходит из принципа противоположности субъекта и объекта, то есть разделяет мир на две сферы — объективную и субъективную. Всю действительность, в том числе и человека, рациональное мышление рассматривает только как предмет, «сущность», познанием которой можно манипулировать в терминах субъекта-объекта. Подлинная философия, с точки зрения экзистенциализма, должна исходить из единства объекта и субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть некой иррациональной реальности.

Согласно философии экзистенциализма, чтобы осознать себя как «экзистенцию», человек должен оказаться в «пограничной ситуации» — например, перед лицом смерти. В результате мир становится для человека «интимно близким». Истинным способом познания, способом проникновения в мир «экзистенции» объявляется интуиция («экзистенциальный опыт» у Марселя, «понимание» у Хайдеггера, «экзистенциальное озарение» у Ясперса), которая являет собой иррационалистически истолкованный феноменологический метод Гуссерля.

Значительное место в философии экзистенциализма занимает постановка и решение проблемы свободы, которая определяется как «выбор» личностью одной из бесчисленных возможностей. Предметы и животные не обладают свободой, поскольку сразу обладают «сущим», эссенцией. Человек же постигает своё сущее в течение всей жизни и несёт ответственность за каждое совершённое им действие, не может объяснять свои ошибки «обстоятельствами». Таким образом, человек мыслится экзистенциалистами как строящий себя «проект». В конечном итоге, идеальная свобода человека — это свобода личности от общества.

История и представители

- В России экзистенциализм возник накануне Первой мировой войны 1914—1918:

- В Германии экзистенциализм возник после Первой мировой войны:

- Нашел своих последователей в период Второй мировой войны 1939—1945 во Франции:

- В 1940—1950-е годы экзистенциализм получил распространение и в других европейских странах:

- Италия:

- Испания:

- В США в 1960-е годы идеи экзистенциализма популяризировали:

- У. Лоури

- У. Баррет

- Дж. Эди

- К экзистенциализму близки религиозно-философские направления:

- Французский персонализм:

- В немецком протестантизме — диалектическая теология:

- Своими предшественниками экзистенциалисты считают:

См. также

Ссылки

Примечания

- ↑ http://avtonom.org/files/sartr.pdf Сидоров А. Н. Жан-Поль Сартр и либертарный социализм во Франции (50-70-е гг. ХХ в.): Монография. — Иркутск: Издательство Иркутского государственного технического университета, 2006.

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

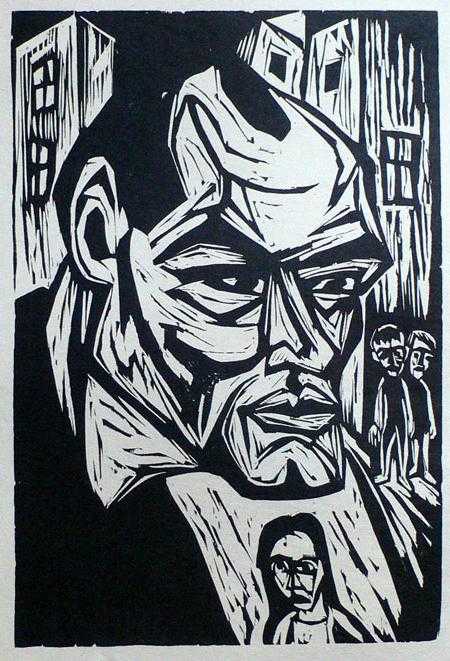

Экзистенциальный человек Что такое экзистенциальный человек? Я люблю экзистенциализм, потому что для меня это, прежде всего, философия поиска человека. Это отличает его от других направлений философии, суть которых — оправдание поведения того человека, которым сделала его традиционная мораль. В моем экзистенциализме нет Бога, а есть проявления Чего-то, и это что-то приходит только ко мне и было недоступно мне до моего рождения. Я не знаю Иисуса, но проявления Чего-то наполняют мою жизнь светом. Экзистенциализм не мог быть философией долго, он даже так и не сформировался как философия и нашел себе более приемлемую форму существования — в искусстве. А значит, только там, в искусстве, мы сможем найти предмет его исследования — экзистенциального человека. экзистенциальный человек |

fant-usas.at.ua

Экзистенциальный кризис личности — что это такое, как преодолеть

Экзистенциальный кризис – это тревожное состояние либо ощущение всеобъемлющей психологической неуютности вследствие размышлений о сути бытия. Данное понятие общераспространено в странах, где базисные потребности удовлетворены. Экзистенциальный кризис человека может зародиться в юности либо зрелости (в момент оценивания прожитых лет), при созревании личности. Такое переживание может быть довольно мучительным, поскольку возможность отыскать нужные ответы отсутствует. Справиться с экзистенциальным кризисом возможно несколькими путями. Часть индивидов решает прекратить задаваться этими вопросами, поскольку множество различных проблем требуют участия и решения. Другие – отыскивают выход в осознании того, что лишь настоящее имеет смысл, поэтому необходимо прожить полноценно его, дабы потом, не сожалеть об прозеванных мгновениях.Что такое экзистенциальный кризис

Иррационалистическое направление современного философского ученья, воздвигающее в центр исследования бытие людских субъектов и утверждающее чутье человека в качестве базисного метода постижения реальности, именуется экзистенциализмом. Он оказал колоссальное влияние на развитие культуры прошлого столетия. При этом экзистенциализм никогда в чистой вариации в виде отдельного направления философии не существовал.

Человеческий субъект стремится уверовать в то, что существование имеет смысл, однако одновременно с этим, взирая на собственное бытие, словно со стороны, он внезапно осознает, что же существование людей не характеризуется ни объективным смыслом, ни заданным предназначением.

Экзистенциальный кризис человека может быть ложно диагностирован, являть собой следствие или сопровождать нижеприведенные явления:

– депрессивное расстройство;

– продолжительную изоляцию;

– острый дефицит сна;

– неудовлетворенность собственным существованием;

– серьезную психологическую травму;

– ощущение одиночества и изолированности в мире;

– приобретенное понимание собственной смертности, чаще наступающее по причине диагностирования неизлечимого недуга;

– убежденность в отсутствии смысла существования и цели бытия;

– поиск жизненного смысла;

– потеря понимания функционирования реальности;

– предельная степень переживания, блаженства либо боли, вызывающая стремление отыскать смысл;

– осознание сложности устройства Вселенной.

Экзистенциальные проблемы человека

Устремленность на саморазвитие является естественным механизмом выживания, поскольку без него род людской никогда бы современный уровень развития не достиг. Проблема в преградах, подкарауливающих на этой стези, одной из преград нередко становится экзистенциальный кризис, формирующийся из противоречий внутри личности. Появляется неврозоподобное состояние, когда отсутствует необходимость тревожиться о минимальных потребностях бытия.

Стремление аргументировать собственное существование появляется у большинства субъектов, но у одних доводы получаются примитивными и складными вследствие глубокой религиозности либо заложенным «инструкциям» иного порядка.

Экзистенциальные проблемы зарождаются в момент прихода разочарования в избранных ранее идеалах. Индивид перестает чувствовать удовлетворение от роста статуса либо теряет веру в небывалую ценность собственного бытия. Иной причиной подобных переживаний может являться ощущение неотвратимости смерти. Порой может показаться, будто такие размышления приходят на ум лишь обладателям большого количества вакантного времени, поскольку тяжело трудящимся индивидам необходимо ежедневно решать множество насущных проблем и все силы идут на выживание. Отчасти подобное воззрение верно, так как чаще экзистенциальные размышления посещают субъектов творческих профессий, индивиды, занимающиеся физической деятельностью, менее предрасположены к копаниям в «кулуарах» собственной личности, однако и они полностью от этого не защищены.

Можно выделить нижеприведенные предпосылки к возникновению экзистенциального переживания:

– утрата родного человека;

– применение психоделиков;

– угроза собственному существованию;

– продолжительная изолированность;

– разлука с детьми, любимым.

В ходе экзистенциального размышления индивиду приходится сталкиваться с противостоянием, порождаемым ощущением значительности собственного бытия и одновременным пониманием его бесполезности. Неумение отыскать разрешение сложившейся ситуации трансформируется в экзистенциальное уныние, которому присуща потеря заинтересованности собственным будущим.

Эскалация кризиса нередко провоцирует желание завершить свое якобы бессмысленное бытие. Поскольку, кажется, что оно не способно принести пользы. Когда индивид сталкивается с подобным противоречием, ему самостоятельно неимоверно трудно разрешить проблемную ситуацию.

Экзистенциальное одиночество

Кроме осознания личностной уникальности во Вселенной, человечеству надобно осознать, что каждый субъект всегда остается одиноким. Поскольку ни один человеческий субъект не способен ощутить то, что чувствует другой индивид. И неважно, находится ли человек в окружении тысяч себе подобных, сливается ли в экстазе с партнером или заперт в четырех стенах с собственной персоной наедине.

Неотвратимое экзистенциальное одиночество подразумевает то, что бытие человеческих особей предопределено его индивидуально-уникальными ощущениями, мыслями, недосягаемых для других субъектов.

Понимание экзистенциального одиночества может принести индивиду, как абсолютную свободу, так и рабство, может стать генератором небывалой силы или источников больших проблем. Это обусловлено индивидуальным выбором. При этом избежать состояния одиночества невозможно. И лишь во власти самого индивида трансформировать его в независимость и вынудить работать на него. Ответственность за персональное существование и независимость также приумножают переживание описываемого состояния, поскольку в действительности невозможно никому делегировать ответственность за собственное бытие. Эта ноша индивидуальна.

Экзистенциальное одиночество, прежде всего, обусловлено, соотнесением собственной личности с природой, восприятием себя в качестве целостной реальности. Если данная потребность не удовлетворена, то зарождается чувство одиночества, выражаемое тоской по Отчизне, взаимодействию с природой. Описываемая разновидность одиночества, в общении с себе подобными не исчезнет, а лишь временно приглушится, поскольку причины его возникновения обитают вне круга человеческих коммуникаций. Такое переживание наблюдается далеко не у всех, чаще оно зарождается у индивидов определенных профессий, деятельность которых имеет связь, например, с природой.

У отдельных личностей сильно сформирована потребность в приобщенности к мистическому, Богу. В отсутствии ее удовлетворения зарождается характерное переживание одиночества. Данный фактор является основополагающим в формировании различных сект, в возникновении религиозного фанатизма.

У некоторых субъектов часто остается неудовлетворенной необходимость ощущать и осознавать собственную уникальность. Индивид, переживающий самоизоляцию, понимает, что односторонне развитие собственного «Я» нивелирует формирование остальных сторон, вследствие чего ощущает неуютность. Данная вариация одиночества выражается в виде направленности к «Я истинному».

Культурное одиночество выражается в переживании отстранения от культурного достояния, которое ранее являлось значимой частью существования. Чаще проявляется разрывом с прежними ценностными ориентирами, что является немаловажным элементом в подростковом бытие.

Социальное одиночество можно повстречать гораздо чаще. Оно связано с взаимодействием личности и коллектива. Социальное одиночество возникает в изгнании, неприятии коллективом, отвержении группой.

Индивид ощущает собственное неприятие, что его исключили, отвергли, не оценили. Ощущение неприятия социумом, собственной ненужности чаще зарождается у субъектов, которые занять определенное место в социуме не смогли. Таким индивидам присуща тревога о собственном социальном статусе, беспокойство о социальной идентичности.

Мучаются данной разновидностью одиночества чаще субъекты, нуждающиеся в общественно значимой вовлеченности. Это старики, подростки, малообеспеченные особы, эксцентричные люди, женщины. Именно вследствие опасения социального одиночества люди активно входят в коллектив, включаются в общественную деятельность.

Еще одна вариация социального одиночества зарождается, когда человеческого субъекта воспринимают лишь в качестве роли. С описанным выше видом одиночества рядом обычно идет межличностное. Однако обусловлено оно отвержением или неприятием именно конкретным человеком.

Индивиды, испытывающие все перечисленные разновидности одиночества, страдают личностным расстройством – аномией. Аномичный индивид характеризуется неприятием собственной персоны и окружения либо же тяготением к произведению действий под контролем извне, списанием ответственности за жизненный путь на судьбу. Аномичному индивиду часто кажется, будто он существует без ориентиров в свободном (пустом) пространстве. От подобного существования люди устают. Вследствие этого бытие теряет ценность, нередки суицидальные попытки. Такие индивиды бороться самостоятельно с мучительными переживаниями одиночества неспособны.

Экзистенциальный страх

Зачастую страхи экзистенциального характера считаются отдельной разновидностью страхов, не обусловленных определенным жизненным событием, а больше связанных с внутренней сутью человеческого субъекта. Вследствие чего экзистенциальные страхи имеют ряд специфик и присущи всем людям, но таятся в глубине подсознания и оттого, часто не осознаются человеком. По причине глубины и неопределенности содержания, страхи экзистенциального характера полному излечению почти не поддаются. Эти страхи можно лишь минимизировать.

Описываемые страхи подразделяются на:

– боязнь старости, смерти, иными словами страх перед неизвестностью будущего;

– пространственные страхи, могут принимать разнообразные формы: боязнь замкнутого или открытого пространства, темноты, глубины;

– непонимание себя и страх перед собственной личностью, боязнь своих мыслей, сумасшествия, проявления личностных черт, возможных поступков, опасение утрать контроль над собственной персоной;

– боязнь жизни, проявляется в опасении непознаваемости жизни: боязнь необъяснимого, таинственного, загадочного, бессмысленности бытия.

Отдельные авторы выделяют еще одну группу страхов экзистенциального характера – опасение порядка и боязнь его отсутствия. Данная вариация страхов может выражаться навязчивостью стремления установить навсегда определенный уклад, жизненный строй. При этом такие субъекты опасаются новизны: смены работы, места обитания, завязывания отношений и беспорядка. Описываемая разновидность людей обычно находит себя в сфере, где важен четкий распорядок, уклад, пунктуальность. Либо напротив, обнаруживается в стремлении разрушить предопределенность бытия, стереотипность поведения, что ведет к зарождению страха из-за надобности следовать четко установленному порядку (чаще такие индивиды находят себя в творчестве). Однако, описываемые страхи неразрывно связаны с боязнью пространства, оттого их чаще и не выделяют в отдельную подгруппу.

Экзистенциальная вина

Данное явление является неминуемой спутницей человеческого естества. За рождением неотвратимо следует кончина. Основой людского существования является убийство. Поскольку ради выживания люди истребляют животный мир. Исключения не составляют даже вегетарианцы, так как они убивают растения. А прекратив питаться, человек убьет собственную особу, то есть совершит самоубийство.

Вина – это неотъемлемая часть человеческого бытия. Отличие между адекватной виной и невротической заключается в побудительном факторе. Невротическая вина основывается на мнимых проступках, направленных будто бы против социального окружения, родительских приказаний, общепринятых социальных норм. Нормальная вина является призывом к совести, проще говоря, она побуждает индивидов придавать огромное значение этическим сторонам собственного поведения.

Экзистенциальная вина считается вариацией вины. Различают три ее формы. Первая – является последствием неумения жить, соответствуя собственному потенциалу. Например, люди ощущают вину, думая, что навредили себе сами. Вторая – основывается на искажении действительности товарищей данного индивида. Люди могут полагать, что нанесли урон близким либо друзьям. Третья – это «вина разделения», объектом данной вариации провинности является природа в качестве единого целого.

Экзистенциальная провинность универсальна. Она гнездится в самосознании и не представляет собой результат неисполнения родительских «директив», однако вытекает из воззрения, что человеческий субъект может воспринимать себя в качестве индивида, который может совершать выбор и не может. Отсюда, рассматриваемое понятие неразрывно связано с личной ответственностью. Вину экзистенциального характера не следует априори считать невротической виной, однако она обладает ресурсом, необходимым для трансформации в невротическую провинность. При этом если правильно подойти к рассматриваемой вариации вины, то она способна принести пользу человеческому субъекту. Она нередко способствует формированию у индивидов способности примиряться с миром и сочувствовать окружающим субъектам, а также вырабатыванию творческого ресурса.

Экзистенциальная провинность перед собственной персоной является платежом, который уплачивает индивид за невоплощение собственной судьбы, за отрешение от собственных чувств, отчуждение собственной персоны от своих дум и желаний. Проще говоря, описываемое понятие можно выразить так: «Если индивид признает, что может изменить определенную черту или привычку сейчас, то будет вынужден признать, что мог поменять это давно. Следовательно, он виноват в потраченных впустую годах, в собственных потерях и недостижениях». Поэтому чем взрослее индивид, чем больше его определенная проблема либо общее недовольство бытием, тем глубже будет его провинность экзистенциального характера перед собой.

Как преодолеть экзистенциальный кризис

Рассматриваемое явление возникает, когда понятие смысла существования и его цели перестает удовлетворять, перестает направлять, лишает внутреннего покоя. Когда индивид осознает быстротечность собственного бытия, не понимает, чем наполнить собственное существование. Это тревожит его разум, вышибает из-под ног почву. Однако стоит лишь наметить определенную незначительную цель и запастись решимостью, как вновь возвращается душевное равновесие.

Существует несколько способов, как выйти из экзистенциального кризиса, один из которых характеризуется 4 шагами.

Первый – заключается в избавлении от мрачных дум, отрицательных чувств. Это своеобразная изоляция себя от негатива.

Следующий шаг – это фиксация. Он состоит в борьбе с отчуждением, путем «привязки» себя к устойчивой системе ценностных ориентиров и идеалов (Бог, государство, церковь, судьба, люди).

Третий шаг – это отвлечение, которое заключается в запрете собственным думам перетекать в негативное русло. Необходимо заполнить бытие новыми занятиями, хобби, целями, проектами, которые способствуют отвлечению. Именно на новых свершениях следует сконцентрировать всю энергию.

Последний шаг состоит в сублимации. Здесь надобно устремить собственные силы в позитивном направлении: можно музицировать, заняться рисованием, чтением стихов – всем, что способствует личностному самовыражению.

Ниже приведены иные способы, как выйти из экзистенциального кризиса. Прежде всего, рекомендуется постараться осознать, что источником проблемы является сам индивид. Однако дело тут не в самих размышлениях, а в виновнике их породившем. Мысли возникают вследствие воздействия внутреннего состояния, окружающего социума и реагирования на полученный опыт.

Также следует воспринимать среду исключительно такой, какой она является. Ставя под сомнения все, человек учится распознавать вранье и отделять его от правды. Рассматриваемый феномен является довольно распространенной проблемой. Практически каждому человеческому субъекту иногда кажется, что он увяз в игре, сотворенной и управляемой кем-то извне, не желающим человеческому роду добра. Когда человек ощущает кризис, ему начинает видеться, что другие субъекты добились высот благодаря умению обманывать его, внушать страх, всецело игнорировать. Дабы избавиться от подобных дум, рекомендуется заняться изучением истории цивилизации, необходимо уяснить, каким образом происходит смена поколений на Земле, существующей вечность. После чего необходимо сформировать собственное понимание о направленности движения мира.

Человеческое существование кажется довольно размеренным и организованным, поэтому в нем хотя бы минимум смысла есть. Дабы избежать экзистенциального криза следует прекратить сравнивать собственную личность с социальным окружением и отдельными индивидами. Это позволит значительно вырасти умению получать от бытия удовольствие.

psihomed.com

Что такое экзистенциализм, что это значит? :: SYL.ru

Что такое экзистенциализм? Это течение в философии и культуре, особенно в художественной литературе, выдвигающее на первый план уникальность человеческого бытия, которое не может быть ни высказано, ни описано на привычном ученым понятийном языке. Идеи экзистенциализма восходят еще к 19 веку. Впервые они появились в философском учении Кьеркегора. Течение это несколько раз становилось весьма популярным. В основном это было в период после Первой и Второй мировых войн. Манифестом экзистенциализма стали работы Мартина Хайдеггера «Бытие и время» и Карла Ясперса «Философия». Существуют также оригинальные формы экзистенциализма, особенно во Франции. К ним можно отнести учение Жан-Поля Сартра и Альбера Камю. Само слово стало обозначать ситуацию человека перед лицом мира, воспринимаемого как абсурдный.

Проблемы определения

Что такое экзистенциализм? Это прежде всего учение о человеческом бытии. Чем оно отличается от других философских школ? Мыслители, которые продвигали эти теории, стремились определить место экзистенции – существования людей – в общей системе Бытия. Как именно? Они пытались выяснить, как именно человеческое существование соотносится с другими формами бытия. В результате представители экзистенциализма пришли к выводу о том, что при всей уникальности люди сами по себе не являются чем-то самостоятельным. Их жизнь и существование зависит от многих факторов. А сами они стремятся к трансцендентной истине Бытия.

Что такое экзистенциализм у Мартина Хайдеггера

Этот противоречивый немецкий мыслитель всегда сопротивлялся тому, что его куда-то определяли. Он постоянно протестовал, если его называли экзистенциалистом. Но если бы не он, это философское течение, возможно, не стало бы тем, чем оно сейчас является. Он дал ему базис и основу. С точки зрения этого немецкого философа бытие – особенно когда речь идет о человеке – не является чем-то постоянным и неподвижным. Оно всегда пребывает в становлении. Хайдеггер ввел в философский оборот различие между понятиями «бытие» и «сущее». Это два совершенно не совпадающих момента в экзистенциализме немецкого мыслителя. В философском экзистенциализме Хайдеггера бытие представляет собой тайну, которую человек не может постичь с помощью научной методологии. Сущее же – это окружающие нас мир вещей. Он преходящ и смертен, а самое главное, неиндивидуален. В суете своей жизни люди часто забывают о Бытии, запутываясь в паутине сущего. Следствием этого является чувство заброшенности, одиночество, страх. Чтобы преодолеть это, нужно подняться над сущим, пробовать реализовать стремление к трансцендентности, когда человек достигает особого «стояния в истине Бытия». Тогда он, наконец, становится самим собой.

Бытие к смерти

Как же оценивается в этой версии немецкого экзистенциализма существование человека? Ответ может показаться шокирующим. Неповторимым его делает наличие смерти, конечности. Последняя словно фиксирует нашу уникальность, как муху в янтаре. Наше бытие – считал Хайдеггер – это путь к смерти. Страх перед ней – это ужас перед утратой индивидуальности, перед неведомым, перед бесконечными возможностями бытия. Для описания человеческой экзистенции Хайдеггер применил учение Эдмунда Гуссерля об интенциональности (направленности). Чтобы преодолеть смерть и страх перед ней, человек стремится к истине Бытия. Это заложено в его природе. Но существование, реалии жизни часто заставляют его изменить свою интенцию. Человек перенаправляет ее на сущее. Так он теряет свое предназначение.

Что такое бытие человека

У Хайдеггера экзистенциализм является попыткой определить место и предназначение настоящего бытия людей. Для описания экзистенции человека в разных работах Хайдеггер употребляет три термина. Первый – это неистинное бытие (Gegnet) . Мыслитель обозначает этим словом мир вещей, чужих и внешних по отношению к людям. Но именно эти вещи «соблазняют» человека, которому хочется ими владеть. Второй – это Das Man – обезличенное бытие. Так философ обозначает человека, запутавшегося в сущем. И наконец, третий — это Dasein (дазайн), «здесь-бытие». Так Хайдегер называет человека, сбросившего с себя путы сущего. Такие люди умеют и желают «вопрошать о бытии», они ощущают присутствие тайны и хотят быть ее частью.

Карл Ясперс

Проблемы экзистенциализма поднимались и в философских трудах еще одного немецкого мыслителя. Этому вопросу посвящены его книги «Психология мировоззрений» и «Смысл истории». Сам процесс философствования, с точки зрения Ясперса, не может ограничиваться каким-либо методом, это – прыжок в безусловное бытие. Его можно разделить на три этапа. Первый – это ориентация в окружающем мире, когда мы понимаем, что нельзя истолковать его исключительно предметно. Второй – это осознание экзистенции, то есть своего существования как личности. И третий – это расшифровка транцендентности (попытка вырваться из мира вещей к Абсолюту, к Богу). Если Хайдеггер отбрасывает метафизику как мешающую постичь Бытие, то Ясперс, наоборот, полагает ее путем поиска. Но такая философия должна быть особенной. Она не объясняет, а уверяет нас в существовании Бытия. Поэтому Ясперс часто называет такую метафизику философской верой, основанной на личном откровении. Опыт ее часто непередаваем с помощью научной терминологии.

История и экзистенциализм

Ясперс открыл новый взгляд на развитие философского мировоззрения. Он выдвинул идею о том, что каждая концепция является следствием личного откровения данного мыслителя. Она подобна литературному произведению. Поэтому философию нельзя измерять «общим аршином». Она не отражает социальных проблем и не может предугадывать будущее. Сама история человечества тоже не является неким «древом эволюции». Это процесс, не имеющий законов. В его разворачивании можно наблюдать четыре «среза». Первый связан с открытием огня, изобретением орудий труда и рождением языка – то есть возникновения человека как вида. Второй – появление цивилизаций и культур высокого уровня (Китай, Египет, Шумеры и так далее). Третий – это так называемое «осевое время», когда человек постиг основы духовности (возникновение даосизма, буддизма, конфуцианства, философии Платона, христианства, ислама). И наконец, это научно-технический прогресс, который начался в семнадцатом веке и продолжается до сих пор.

Экзистенциализм Сартра и Камю

Франция тоже дала миру нескольких мыслителей, которые представили свой вариант «философии существования». Причем часто это были писатели, литературные и общественные деятели.

Французский экзистенциализм, в отличие от немецкого, делится на атеистический и религиозный. Представители «светского» направления многое почерпнули из работ раннего Хайдеггера, но подали все это в литературной форме. На первый план у них выходят так называемые «экзистенциалы», то есть непременные условия человеческого существования. Это страх, смерть, одиночество и так далее. Только ими, а не обычными философскими категориями, можно описать смысл бытия людей. Экзистенциализм Сартра и Камю проявляется уже в названиях их произведений – «Мухи», «Тошнота», «Чума», «Скука». Эти французские мыслители были последовательно атеистичны. С точки зрения Камю, смерть неизбежна, и это надо понять. Никакой трансценденции нет. Человек однажды просыпается и понимает, что он, в сущности, мертв. Это и есть его подлинное существование. Бог – это противоречие в определении. В «Человеке бунтующем» Камю пишет, что если бы был благой Творец, то не было бы зла. Поэтому чтобы стать самим собой, следует исповедовать нонконформизм (неприспособленчество). В конечном счете это перманентный бунт. Настоящему человеку остается только пасть жертвой в борьбе, ни на что не надеясь и не уповая.

Гуманизм французского экзистенциализма

Рассмотрим подробнее философию Сартра. Бог, по его мнению, существовать не может, потому что он представлял бы собой «мыслящее Бытие». А это противоречит природе вещей. Бытие – это материя, даже «свалка слизи», как красочно выразился философ. Человек стремится уйти от этого. Религиозность – это искаженное желание самому стать богом, сверхчеловеком. Это стремление изменить бытие. Покоя для истинного человека нет и быть не может, есть только риск. Подлинное бытие людей – это свобода. Причем свобода должна быть абсолютной, от всего, в том числе и от устаревших моральных норм. Основные положения этой философии описаны в работе Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм». Бытие представляет собой хаос, который нельзя упорядочить. Придется пройти через страх, отчаяние и чувство безысходности, чтобы понять, что мы несем ответственность за наш выбор. Тот, кто выдержит это испытание, поймет, что в жизни нет смысла. Экзистенциализм – это гуманизм, потому что помогает человеку состояться.

Такой индивид сам придает смысл своей жизни, сам создает его. Именно экзистенциализм, полагает философ, дарит силу противостоять вызовам, которые губят нашу цивилизацию. В этой работе, написанной в 1946 году, Сартр защищает свое учение от обвинений в мрачности и пессимизме, объясняя, что это очень честная и позитивная теория. Правда, Хайдеггер, на идеи которого ссылался французский философ, впоследствии заявил, что тот неверно понял его тезисы или же интерпретировал их в угоду своему субъективизму. Он раскритиковал Сартра в своем «Письме о гуманизме».

Неотомизм

Мы уже говорили о том, что во Франции появился и религиозный экзистенциализм. Он был близок к философии неотомизма. Что такое экзистенциализм в католицизме? В девятнадцатом веке пала Лев XIII провозгласил учение Фомы Аквинского официальной доктриной церкви. В Левене (Бельгия) была открыта философская кафедра, где переосмысливали эти теории. Их стали называть неотомизмом. Мыслители этого направления сделали своим лозунгом фразу Фомы «Познай то, во что веришь» и на этом основании стали использовать достижения современной им науки. Они заявили, что Священное Писание – это аллегория. Между религией и наукой должна существовать гармония, а исторический конфликт меж ними — это всего лишь недоразумение. Одно из направлений неотомизма делало попытки объединить его поиски тайного смысла Писания с экзистенциализмом. В философии это течение возглавил иезуит, антрополог Пьер Тейяр де Шарден, открывший синантропа. Он призвал переосмыслить теологию в духе эволюции. Теорию происхождения человека от обезьяны он объяснял вдыханием Богом души в животное. Первобытный строй он называл «адамическим периодом», а Евангелие – мифом, который призывает нас к идеалу. Изгнанный из Франции за «богохульство», он был лишен права печатать свои произведения.

Религиозный экзистенциализм

После Второго Ватиканского собора официальная церковь стала более терпимо относиться к такого рода философам. Они стали пытаться объяснить теорию сотворения мира богом и учение Фомы через экзистенциализм. Наиболее известными среди них были Этьен Жильсон и Жак Маритен. Бытие, по их мнению, невыразимо. Его можно приблизительно пояснить через так называемые трансценденталии – единство, мудрость и т. д. Бог находится ближе к измерению ценностей, а не вещей. Создавая мир, он излил на него полноту своего бытия. Жильсон и Маритен рассматривают пять доказательств существования бога Фомой Аквинатом через призму экзистенциализма и герменевтики, используя в том числе и так называемый «моральный аргумент» Иммануила Канта. Они согласны с этим классиком немецкой философии в том, что следует ограничить разум, чтобы освободить место вере. Теологию они называют совокупностью двух видов знаний – практического (мораль) и теоретического (наука). Человек для них – это сложная субстанция, состоящая из души и тела. Конечно, это не ново. Но если тело — это основа индивидуальности, то душа дает возможность человеку стать частью всеобщего. Смысл существования личности – созерцание бога. Ее истинное бытие – это следование естественному закону – делать добро и избегать зла.

Трагическая мудрость религиозного экзистенциализма

Особняком в когорте неотомистов стоит Габриель Марсель. Он соединил в своем учении философский и религиозный экзистенциализм. Можно сказать, что в программном труде «Трагическая мудрость и за ее пределы» он выходит за рамки неотомизма. Свою характеристику человека Марсель тоже начинает с экзистенциалов – страха, отчаяния, безнадежности. Но в отличие от Сартра и Камю, он полагает, что люди должны прорваться от свободы к богу через трансцендентальное сознание. Таким образом они преодолеют эгоистическую замкнутость и прорвутся к новым горизонтам, где их ожидает контакт с вечностью. Экзистенциализм в философии Габриеля Марселя – это, так же как и у других представителей этого направления, попытка найти главную задачу нашего времени. Мыслитель уверен, что мы должны понять, что наш мир – это вселенная «абсолютной необеспеченности». Мы ничего в нем не найдем. Поэтому нам следует собрать все силы и пуститься на поиски такого измерения, где не будет ни палачей, ни инквизиторов, ни технократов. Они просто поблекнут и исчезнут словно капли росы в начале нового, удивительного дня.

В это небольшом очерке мы попытались охарактеризовать экзистенциализм. Кратко говоря, это направление, призывающее человека осознать свою свободу и ответственность. Ведь большинство людей живут «как заведено», в колее, и даже не успевают понять, что жизнь проходит, как она внезапно кончается. Страх и понимание безысходности, конечности может вырвать человека из этой паутины иллюзий. Но что произойдет с ним затем? Сможет ли он опереться на совершенно по-новому понимаемого бога, или же, в случае атеистического экзистенциализма, на самого себя? Наверное, каждый решает это по-своему. Несмотря на различия между философами-экзистенциалистами, у них есть несколько общих черт. Наверное, самая главная из них сводится к следующему: когда мы рассматриваем бытие человека, то понимаем, что в этом случае существование предстоит сущности, а не наоборот. То есть самое главное в людях – это то, что они индивидуумы. А вот уже ответственный человек – это тот, кто воплотил истинную, подлинную сущность. Философы-экзистенциалисты всегда видели свое призвание в том, чтобы противостоять позитивизму и рационализму. Сартр даже называл последний «плохой верой», которая пытается заменить понимание мира как феномена удобным структурированием.

www.syl.ru

Экзистенциализм — Википедия РУ

Основоположник экзистенциализма Сёрен КьеркегорЭкзистенциали́зм (фр. existentialisme от лат. existentia — существование), также философия существования — особое направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека, провозглашающее его иррациональным. Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается, прежде всего, идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубине эмоциональной природы, «наличного существования», что нашло своё отражение в работах датского религиозного мыслителя Сёрена Кьеркегора «Понятие страха», «Страх и трепет», «Болезнь к смерти», «Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам», «Христианские беседы».

Экзистенциальная истина, в том смысле, как понимает её Кьеркегор, — это не та истина, как она понимается Гегелем, с которым Кьеркегор постоянно полемизирует в своих работах, подвергая критике его систему взглядов, или в науке. Истина объективная может быть познана, а экзистенциальная истина должна быть пережита, её не познают, ее переживают. А для этого нужно существовать экзистенциально, жить как личность, как индивидуальность.

Согласно экзистенциальному психологу и психотерапевту Р. Мэю, экзистенциализм — не просто философское направление, а скорее культурное движение, запечатлевающее глубокое эмоциональное и духовное измерение современного человека, изображающее психологическую ситуацию, в которой он находится, выражение уникальных психологических трудностей, с которыми он сталкивается[1][2].

В своей работе «Философия экзистенциализма» Отто Фридрих Больнов пишет: «Именем философии существования, или же экзистенциальной философии, обозначают философское течение, которое возникло прежде всего около 1930 года в Германии с тех пор продолжало развиваться в различных формах и затем распространилось за пределы Германии. Единство этого, в свою очередь, внутренне еще очень разнообразного, движения состояло в возврате к великому датскому философу Сёрену Кьеркегору, лишь в эти годы по-настоящему открытому и приобретшему значительное влияние. Образованное им понятие экзистенциального существования обозначает общий исходный пункт получившей тогда свое название экзистенциальной философии».

Одним из первых термин «экзистенциальная философия» (нем. Existenzphilosophie) ввел Карл Ясперс в 1931 в работе «Духовная ситуация времени»[3], а в 1938 году он вынес его в название отдельной работы. В качестве основоположника экзистенциальной философии Ясперс называет Кьеркегора. В своём фундаментальном труде «Бытие и время» Мартин Хайдеггер пишет: «Вопрос экзистенции должен выводиться на чистоту всегда только через само экзистирование. Ведущую при этом понятность себе самой мы именуем экзистентной. Вопрос экзистенции есть онтическое «дело» присутствия. Тут не требуется теоретической прозрачности онтологической структуры экзистенции. Вопрос о структуре нацелен на раскладку того, что конституирует экзистенцию. Взаимосвязь этих структур мы именуем экзистенциальностью. Их аналитика имеет характер не экзистентного, но экзистенциального понимания». В связи с этим Наталья Исаева, переводчик и исследователь творчества Сёрена Кьеркегора, пишет в комментариях к работе Кьеркегора «Или-или»: «У Хайдеггера в «Бытии и времени» мы находим всего лишь три примечания, где он прямо отсылает читателя к Кьеркегору. (Heidegger M. Sein und Zeit. 1927), однако на деле долг тут неоплатно высок, и большую часть основополагающих понятий экзистенциализма можно с лёгкостью найти у датского философа. И «Dasein» как «наличное бытие», и «заброшенность-в-мир», и маркирующая роль «страха», «тревоги» («Angst»), и ощущение человеком своей смертности, вносящее глубинные деформации в рефлексирующее сознание, — введением всей этой проблематики Хайдеггер, безусловно, обязан Кьеркегору». В Заключительном ненаучное послесловие к «Философским крохам» Кьеркегор утверждает: «Экзистенция, подобно движению, остаётся весьма трудным для рассмотрения предметом. Как только я начинаю её мыслить, я тотчас же отменяю эту экзистенцию, а это значит, что я перестаю и мыслить её. Представляется даже правильным утверждать, что тут мы имеем дело с чем-то, что не может быть помыслено, — то есть с экзистированием. И опять же тут присутствует некая трудность, которую экзистенция суммирует следующим образом: тот, кто мыслит, одновременно экзистирует». В 1939 году после смерти русского философа-эмигранта Льва Шестова выходит его книга «Киргегард и экзистенциальная философия», однако знакомство Шестова с творчеством Кьеркегора произошло лишь в 1928, когда русский мыслитель написал все свои основные работы[4]. В 1943 году книгу со сходным названием выпускает Отто Больнов. Термин экзистенциализм использует в названии своей работы Жан-Поль Сартр (фр. L’existentialisme est un humanisme, 1946), где экзистенциализм разделён им на религиозный (Карл Ясперс, Габриэль Марсель) и атеистический (Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Мартин Хайдеггер). Атеистический экзистенциализм отвергает, что за сущими (явлениями) может стоять таинственное Сущее (Бог), определяющее их «сущность» или истину. Людвиг Витгенштейн признавался: «Кьеркегор слишком глубок для меня».

Экзистенциализм (согласно Ясперсу) возводит свои истоки к Кьеркегору, Шеллингу и Ницше. А также, через Хайдеггера и Сартра, генетически восходит к феноменологии Гуссерля (Камю считал экзистенциалистом даже Гуссерля[5]).

Экзистенциальная философия — это философия бытия человека[6]

Основная категория философии экзистенциализма — это экзистенция.

В философии существования нашёл отражение кризис оптимистического либерализма, опирающегося на технический прогресс, но бессильного объяснить неустойчивость, неустроенность человеческой жизни, присущие человеку чувство страха, отчаяния, безысходности.

Философия экзистенциализма — иррациональная реакция на рационализм Просвещения и немецкой классической философии. По утверждениям философов-экзистенциалистов, основной порок рационального мышления состоит в том, что оно исходит из принципа противоположности субъекта и объекта, то есть разделяет мир на две сферы — объективную и субъективную. Всю действительность, в том числе и человека, рациональное мышление рассматривает только как предмет, «сущность», познанием которой можно манипулировать в терминах субъекта-объекта. Подлинная философия, с точки зрения экзистенциализма, должна исходить из единства объекта и субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть некой трансцендентной реальности.

Согласно философии экзистенциализма, чтобы осознать себя как «экзистенцию», человек должен оказаться в «пограничной ситуации» — например, перед лицом смерти. В результате мир становится для человека «интимно близким». Истинным способом познания, способом проникновения в мир «экзистенции» объявляется интуиция («экзистенциальный опыт» у Марселя, «понимание» у Хайдеггера, «экзистенциальное озарение» у Ясперса), которая являет собой иррационалистически истолкованный феноменологический метод Гуссерля.

Значительное место в философии экзистенциализма занимает постановка и решение проблемы свободы, которая определяется как «выбор» личностью одной из бесчисленных возможностей. Предметы и животные не обладают свободой, поскольку сразу обладают сущностью, эссенцией. Человек же постигает свою сущность в течение всей жизни и несёт ответственность за каждое совершённое им действие, не может объяснять свои ошибки «обстоятельствами». Таким образом, человек мыслится экзистенциалистами как строящий себя «проект». В конечном счёте, идеальная свобода человека — это свобода личности от общества.

Понимание человека

В экзистенциализме, согласно Р. Мэю, человек воспринимается всегда в процессе становления, в потенциальном переживании кризиса,[7] который свойственен Западной культуре, в которой он переживает тревогу, отчаяние, отчуждение от самого себя и конфликты[8].

Человек является способным мыслить и осознавать своё бытие, а следовательно, рассматривается в экзистенциализме как ответственный за своё существование. Человек должен осознавать себя и быть ответственным за себя, если он хочет стать самим собой[9].

Значение страха для экзистенциальной философии

На первый взгляд, страх не имеет какого-либо глубокого философского значения, но именно экзистенциалисты, подробно разобравшись в нём, пришли к выводу, что страх (или тревога) — это что-то значительно более глубокое, чем простое переживание, вызванное внешними раздражителями.

Прежде всего, экзистенциалисты разделяют понятия страха и боязни. Боязнь всегда предполагает наличие какой-либо определённой угрозы. Боятся, например, людей, обстоятельств, условий, явлений и т. д. То есть, источник боязни всегда определён.

Иначе страх. Какой-либо предмет, который возбуждает страх, отсутствует. Человек не может даже сказать, что его страшит. Именно в этой неопределённости и проявляется основное свойство страха. Это чувство возникает без какой-либо видимой и определённой причины. Из-за этого человек и не способен оказать сопротивление, так как неизвестно, откуда страх наступает. Тогда кажется, что он подходит со всех сторон и от него не скрыться, потому что даже не знаешь, от чего бежать.

В большинстве случаев страх считается негативным явлением, но экзистенциалисты придают ему позитивную религиозную окраску. Они говорят, что страх потрясает человека во всех его жизненных отношениях. Он необходим нам для того, чтобы вытянуть человека из размеренного, бездумного проживания жизни. Именно страх даёт возможность абстрагироваться от всех ежедневных проблем, забот и посмотреть на всё происходящее со стороны. Страх подобен огню, он сжигает всё несущественное и временное; он отвлекает человека от всего мирского. Только тогда проявляется истинное существование.

Наталья Исаева пишет: «Психологический очерк Кьеркегора «Понятие страха» вообще-то целиком посвящён проблеме первородного греха (Arvesynd, букв.: «наследственного греха»), лежащего в основе страха (Angest). Не будем забывать, что Кьеркегор был тут первым — первым философом, первым психологом, первым теологом, разграничившим «страх-боязнь» (Frygt), то есть страх, которому мы можем найти, подобрать конкретную причину, и этот мучительный, сосущий человека изнутри страх-головокружение (Angest), лишённый рациональных объяснений. <…> По мысли Кьеркегора, причиной, точнее, истоком страха может быть лишь первое искушение, в которое впал Адам, — ведь это и есть тот самый грех, что открыл дорогу смерти».

Кьеркегор утверждает:

Страх есть головокружение свободы[10]

По мнению Кьеркегора, » Еще никогда не существовало гения без чувства страха, разве что он был одновременно и религиозен».

Во время чувства страха, который для Кьеркегора всегда имеет религиозное измерение жизни. всё незначительное отступает на задний план, и остаётся только само существование. Когда человек поднимается над бездумным проживанием, он понимает, что большинство его ценностей, ориентиров и жизненных отношений — ошибочны. Прежде он был ведомый ими, но теперь словно отторжен от них, теперь он целиком опирается на трансцендентного (в опыте не явленного) Бога или (если отвергает веру в Его существование) на самого себя, — и лишь в этом проявляется истинная свобода. Для большинства экзистенциалистов слово Бог не выражает и не отражает современной понятийной базы как в науке, так и в философии[11].

Как следствие, страх у экзистенциалистов становится наивысшим достижением человека, так как только в нём открывается истинное существование (по другой терминологии Страх переводится как Тревога)[10].

Принципы экзистенциализма.

- Применительно к человеку, его существование предшествует его сущности. Свою сущность он обретает по ходу существования. Человек делает себя сам. Он обретает свою сущность на протяжении всей своей жизни. (Некоторые экзистенциалисты отвергают долговременное обретение сущности: для них, обретаясь, она сразу отчуждается.)

- Существование человека — это свободное существование. Свобода подразумевается не как «свобода духа», а как «свобода выбора», которую никто не может отнять у человека. Как правило, люди избегают осознавать, что они свободны, предпочитая жить «как заведено в мире», неподлинно.

- Существование человека включает в себя ответственность: не только за себя, но и за окружающих, поскольку мир, интерпретируемый свободой, есть целостный: решая как поступить, человек выбирает быть таким или другим всему миру, и себя в нем.

- Временное и конечное существование. Человеческое существование — это бытие, обращённое в смерть. (Тем не менее, разные экзистенциалисты по-разному относятся к вопросу, является ли смерть «моей интимной возможностью».)

http-wikipediya.ru

Экзистенциальная философия

Экзистенциальная философия – это направление, родившееся достаточно давно, но окончательно оформившееся только в 20 веке. Эта наука изучает внутренний мир человека, неразрывно связанный с самим существованием. Чем экзистенциализм отличается от других философских подходов? Во-первых, тем, что это направление не отделяет субъект от объекта, а рассматривает человека в контексте бытия. Во-вторых, экзистенциализм не ставит личность над жизненными и глобальными проблемами, но изучает ее во взаимодействии с трудностями. Такая философия иррациональна. Это не какое-либо знание, но информация, которая понята, принята и прожита.

Почему возникла экзистенциальная философия? Ее рождение было достаточно предсказуемым. 20 век – время фантастически быстрых изменений во всем мире, тоталитарных режимов, ужасных войн. Однако это также век сверхбыстрого роста прогресса. Далеко не всем был по душе прорыв в науке и технике. Люди стали превращаться в «винтики», необходимые для функционирования огромной машины под названием государство. Личность человека уменьшила свое значение.

Экзистенциальная философия – это как раз наука об индивидуальности. Она рассматривает внешние события через внутренний мир человека. Не удивительно, что эта философия привлекла к себе множество последователей.

«Прародителем» этого направления является Серен Кьеркегор. Именно он сформулировал идею, в которой внутреннее бытие человека плавно перетекает во внешний мир, и эти два понятия неразрывно связанны друг с другом. Кроме того, на развитие экзистенциализма повлиял и другой немецкий философ Эдмунд Гуссерль. На данный момент самыми известными представителями данного направления являются Мартин Хайдеггер, Альбер Камю, Карл Ясперс, Жан-Поль Сартр, Габриель Марсель и многие другие.

Экзистенциальная философия ставит на важное место в своем учении конечность жизни человека. Это определенный цикл, у которого есть начало и завершение. Человек, в данной философии, может менять свое бытие, но и одновременно жизнь оказывает влияние на его разум, взгляды. Она обуславливает личность с детства. Подобная трансформация обоюдна.

Экзистенциальная философия и ее разновидности на данный момент не теряет своей актуальности. Мало того, это направление совершенствуется и дополняется. Рассмотрим разновидности данной философии. Во-первых, это экзистенциализм, изучающий неповторимость человеческого бытия, как во внешних, так и во внутренних аспектах. Во-вторых, это персонализм, рассматривающий индивидуума и его творчество как высшую ценность. В-третьих, это философская антропология, которая всесторонне изучает сущность и природу личности. Это направление объединяет в себе многие науки, такие как биология, социология, психология и другие.

Реакция человека на кризисные ситуации – это одно из ключевых мест такого учения, как экзистенциализм. Философия не отделяет личность от событий, но глубоко изучает ее с их помощью. Именно поэтому, экзистенциализм еще долго не потеряет своей актуальности. Изучение этой науки поможет понять свое место в этом мире, рассмотреть способы взаимодействия с ним. Разумеется, экзистенциальная философия также не преуменьшает важность коммуникации. Рассматриваемая наука изучает и взаимодействие между двумя людьми, и влияние общения и окружения на личность. Экзистенциальная философия также глубоко анализирует деятельность и творчество человека. Это направление чрезвычайно обширно и затрагивает множество вопросов. Взгляды философов, придерживающихся экзистенциального подхода, также очень различны. Однако, в любом случае, изучение подобной науки полезно не только в теоретическом плане, но и непосредственно в жизни.

fb.ru