Экологические проблемы 21 века список – Материал по экологии на тему: 10 самых важных экологических проблем 21 века | скачать бесплатно

Десятка самых важных экологических проблем

В течение первого десятилетия 21 века (2000-2009 года) происходили изменения в окружающей среде, оказывающие отрицательное влияние на все живое нашей планеты.

1. Окружающая среда

Наиболее важным вопросом экологии первого десятилетия 21 века, была сама окружающая среда. В эти года охрана окружающей среды являлась основным аспектом современной жизни, от политики и бизнеса до религии и развлечений.

В США уделяется большое внимание этому вопросу, также как здравоохранению и развитию экономики, являясь тем самым одним из важных направлений политической деятельности. Заниматься вопросами охраны окружающей среды стало очень модно, с каждым годом растет число знаменитых людей, которые заявляют о необходимости спасать нашу зеленую планету.

2. Изменения в климате

Изменения климата, а в частности создаваемое человеком глобальное потепление, вызвало много политический дискуссий, привлекло внимание СМИ и общественности, более чем любые другие экологические проблемы. Изменениями климата озабочены все страны, и это действительно глобальная экологическая проблема, но до сих пор мало, что сделано для ее решения. Мировым лидерам сложно внести коррективы в свои национальные программы, для того чтобы работать на уровне одной международной стратегии сохранения жизни на планете.

3. Перенаселение

В период с 1959 по 1999 года население планеты выросло в двое, от 3 до 6 миллиардов всего за 40 лет. Согласно настоящим прогнозам, к 2040 году население планеты составит 9 миллиардов человек, что приведет к острой нехватке продовольствия, воды и энергии, увеличится число голодающих и болезней. Также перенаселение усугубит другие экологические проблемы.

4. Глобальный кризис водных ресурсов

Примерно 1/3 всего населения земного шара страдает от нехватки пресной воды, с увеличением численности населения, кризис только ухудшится. В настоящее время практически ничего не делается для сохранения существующих источников пресной воды. По данным ООН, 95% городов всего мира не производят должную очистку сточных вод, загрязняя тем самым реки и озера.

5. Заканчиваются запасы нефти и угля

В последнее время много говорится об использовании возобновляемых источников энергии — чистой энергии. Но процент использования такого вида энергии ничтожно мал, по сравнению с привычной переработкой нефти и угля. И все люди прекрасно понимают, почему складывается такая ситуация. Добыча нефти и угля находится в руках монополистов, которые не за что не отпустят от себя такую золотую жилу, наверно пока полностью не выкачают всю нефть и уголь из недр планеты.

6. Вымирание животных

Каждые 20 минут на планете умирает одно дикое животное. Такими темпами к концу столетия исчезнет 50% всех животных планеты. Ученые говорят, что это уже шестая волна массового исчезновения животных, первая состоялась 50000 лет назад, но только человеческий фактор привел к ускоренным темпам вымирания животных. Виной тому рост население планеты и глобальное потепление, животные теряют свои привычные места обитания. Редкие виды животных исчезают по вине браконьеров, на их товар спрос все еще велик на «черном рынке».

7. Атомная энергетика

После трагедии в Чернобыле и Три-Майл-Айленд, американский энтузиазм остыл по поводу широкого использования ядерной энергии, прошло время и интерес появился вновь. В настоящее время 70% энергии США получает на атомных электростанциях. Даже некоторые экологи признают, что за атомным станциями будущее человечества, остается только решить вопрос о надежном и безопасном захоронении ядерных отходов.

8. Китай

Китай является самой густо населенной страной мира, в течение последнего десятилетия он обогнал США, как страна, выделяющая больше всего парниковых газов. Существующая проблема усугубляется строительством в Китае угольных электростанций и появлением моды на автомобили. В Китае находятся больше всего городов с наихудшим качеством воздуха во всем мире, а также на территории этой страны отмечены самые загрязненные реки. Кроме того, Китай был назван источником трансграничного загрязнения для Японии, Южной Кореи и других азиатских стран. Китай в свою очередь заявляет о том, что инвестирует миллиарды долларов на охрану окружающей среды и взял на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов, отказаться от ламп накаливания и использования пластиковых пакетов.

9. Продовольственная безопасность

Люди обеспокоены повсеместным использованием химических красителей и ароматизаторов в продуктах питания, а также использованием в производстве упаковки для продуктов, опасного для здоровья бисфенол А. Прибавьте ко всему этому генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры, молочные и мясные продукты, содержащие антибиотики и гормоны, а также детское питание с перхлоратом (химическое вещество, используемое в ракетном топливе и взрывчатых веществах). Не удивительно, что люди стали более избирательны в выборе продуктов питания.

10. Пандемии

Первое десятилетие запомнилось нам появлением новых, ранее не известных болезней, вызванных очень устойчивыми вирусами и бактериями, таких как птичий и свиной грипп. Попадая в организм человека, возбудитель болезни прогрессировал, и справиться с ним не мог не один антибиотик. А все почему? Да потому что, мы с пищей и неграмотным лечением употребляем практически все существующие виды антибиотиков, и организм просто на них уже не реагирует. Поэтому многие люди погибли, прежде, чем медики смогли приготовить новый активный антибиотик. Абсолютно не правильно, что у нас в России антибиотики продаются в аптеках в свободном доступе. Во многих западных странах антибиотики отпускаются из аптек только по рецепту врача.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

bidrealty.ru

Экологические проблемы 21 века | Землянин

Экологические проблемы 21 века

Экологические проблемы нынешней цивилизации сегодня затрагивают такие сферы как Ресурсы, Производство, Демография, Отходы, проблемы глобализации.

Еще никогда человечество не истребляло такое количество ресурсов нашей планеты как сегодня.

Демографический рост превзошел все прогнозы. Только при жизни одного поколения нас стало больше в три раза, в результате чего стала увеличиваться сила демографического пресса.

Постоянно возрастающие энергетические потребности грозят исчерпать и без того тощие ископаемые ресурсы.

Острота социально – экономической ситуации в бедных странах уже привела к невосполнимым потерям в биосфере планеты.

Тропические леса, которые еще называют «легкими нашей планеты» беспощадно вырубаются и уже трудно сказать смогут ли они еще когда – нибудь возродиться.

Тысячелетиями человечество жило и развивалось, даже не подозревая, что может настать момент, когда невозможно будет пить чистую воду, дышать чистым воздухом, или выращивать растения на Земле.

Каков же из этого вывод? Нам пора осознать, что от каждого человека зависит будущее наших детей. Нельзя забывать, что человечество стоит на грани вымирания, и удастся ли нам выжить или все-таки это невозможно. Тут все — как и всегда в истории — зависит от нас самих.

________________________________________________________________________________________

Законность и правовые вопросы — одни из самых сложных в сегодняшней России. Будь то отдельные граждане или юридические услуги ооо — поддержка профессионалов нужна всем, так как знающие люди в этих сферах способны облегчить жизнь любого, кто попал в трудную ситуацию.

Поделись с друзьями:

Пожалуйста, оставьте ваше комментарий. Спасибо!

Похожие статьи:zemlyanin.info

Экологические проблемы 21 века — Изучаем Digital Humanities

Чтобы выполнить данную работу, был выбран сервис Carto. В рамках темы «Экологические проблемы 21 века» на карте были отмечены самые чистые и самые грязные города России. Данный сервис поддерживает многослойность карты. На карте можно посмотреть виды городов как в совокупности, так и отдельно. Синими точками указаны чистые города, красными — грязные города. Помимо этого, каждая […]

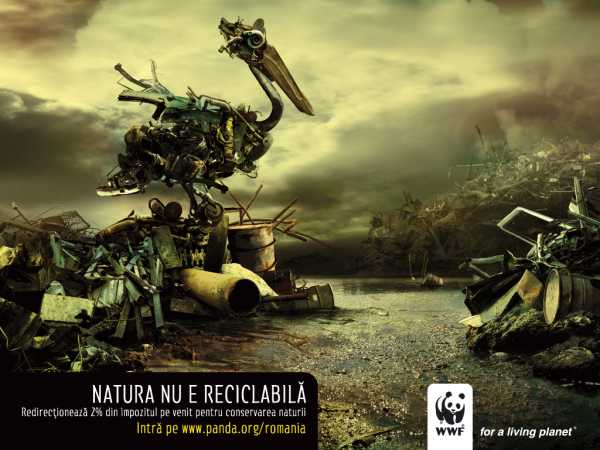

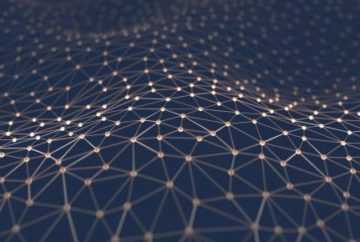

Заключительная часть проекта заключалась в построении сетевого графа, иллюстрирующего основные экологические проблемы, а также взаимосвязь между ними. Человек постоянно изменяет мир вокруг себя, подстраивая его под свои нужды и требования, при этом четко не осознавая, что в мире все взаимосвязано. Данный граф помогает понять, что одна экологическая проблема порождает другую, иногда даже более серьезную. Кроме […]

Данная работа представляет собой анализ и визуализацию научной статьи «Анализ глобальных экологических проблем», автором которой является Баришполец В. А., главный научный сотрудник Государственного ЦНИИ судостроительной промышленности. Оригинал текста можно найти здесь. Для проведения анализа и визуализации статьи были выбраны следующие ресурсы: WordItOut Online-Utility.org www.tools4noobs.com первый этап В первую очередь было составлено облако слов в сервисе WordItOut , […]

Для выполнения данной работы был создан таймлайн с помощью сайта http://www.timetoast.com . К сожалению, сайт не позволяет бесплатно поделиться выполненным проектом, поэтому ниже приведены несколько скриншотов. Таймлайн состоит из 13 событий, которые оказали наиболее разрушительный эффект на экологию. На рисунке 1 показан сам проект. На рисунке 2 показан фрагмент таймлайна. На рисунке 3 показан тот же таймлайн, […]

dhumanities.ru

Экологические проблемы 21 века — реферат

Введение

Начало XXI века буквально обрушило на нас череду экологических, социальных и техногенных катастроф, которым как кажется, уже не будет конца. Ежедневные новости со всех уголков планеты о новых природных катаклизмах: извержениях, землетрясениях, цунами, торнадо и лесных пожарах. Так примеру, извержение вулкана в Исландии в 2010 за несколько дней смогло парализовать воздушное сообщение всего Европейского союза, а землетрясение и цунами в Японии 2011 г. привело к гибели более 20 тыс. человек и нанесло стране миллиардные убытки.

За время своего существования человечество ухитрилось уничтожить около 70% всех естественных экологических (биологических) систем на планете, которые способны перерабатывать отходы человеческой жизнедеятельности, и продолжает их «успешное» уничтожение. Объем допустимого воздействия на биосферу в целом превышен сейчас в несколько раз. Более того, человек выбрасывает в окружающую среду тысячи тонн веществ, которые в ней никогда не содержались и которые зачастую не поддаются или слабо поддаются переработке. Все это приводит к тому, что биологические микроорганизмы, которые выступают в качестве регулятора окружающей среды, уже не способны выполнять эту функцию.

Как утверждают

специалисты, через 30–50 лет начнется необратимый

процесс, который на рубеже XXI–XXII веков

приведет к глобальной экологической

катастрофе. Особо тревожное положение

сложилось на Европейском континенте.

Западная Европа свои экологические ресурсы

в основном исчерпала и соответственно

использует чужие.

В европейских странах почти не осталось

нетронутых биосистем. Исключение составляет

территория Норвегии, Финляндии, в какой-то

степени Швеции и, конечно, евразийской

России.

Помимо всего этого, с резким скачком развития технологий, человечество всё чаще сотрясают техногенные и социальные катастрофы невиданных ранее масштабов.

Основные понятия и типы катастроф

Экологические катастрофы – это экстремальные ситуации, оставляющие после себя в окружающей среде токсические факторы, которые влияют на состояние природы, на человеческое здоровье.

В зависимости от масштабов, экологические катастрофы делят на локальные и глобальные.

Локальные экологические

катастрофы приводят к тому, что

гибнут или получают серьезные нарушения

одна или более локальные

Глобальная экологическая катастрофа – это проблематичное происшествие, которое возникает тогда, когда превышается допустимый предел каким-либо внешним или внутренним влиянием на биосферу.

Обычно экологические катастрофы делят на антропогенные и природные или на природные, социальные и технологические. Природные катастрофы – это обычно стихийные бедствия, происходящие в результате освобождения земной энергии природными элементами (землей, огнем, воздухом, водой). Это извержения вулканов, землетрясения, оползни, лавины, наводнения, цунами, таяние ледников, тайфуны, торнадо, пожары, которые возникают от молнии или в результате извержения вулканов. Данные природные феномены порождают жертвы, когда доходят до городов и других жилых мест. Некоторые относят к природным катастрофам и биологические. Их вызывают флора и фауна. К ним относят эпидемии, нашествия саранчи, крыс, термитов, аллергические реакции.

Технологические катастрофы обычно характеризуются пожарами, прорывами плотин, разрушениями зданий, взрывами (газопроводов, складов боеприпасов, горючего), а также катастрофами на промышленных предприятиях, буровых морских платформах, морском, железнодорожном и авиационном транспорте, загрязнение почвы, воды и атмосферы.

К антропогенным или общественным катастрофам причисляют панику, бунты, терроризм, мятежи, вооруженные конфликты, голод.

К самой известной

причине экологических

Смерть людей, потеря здоровья или появление последствий для человеческого здоровья и его семьи – наиболее характерный перечень последствий после экологических катастроф.

Последствия больших аварий и их переход в экологические катастрофы происходят из-за того, что не всегда людей вовремя информируют о случившемся бедствии; эвакуация, как людей, так и животных из области аварий проводится с недостаточной оперативностью; люди обычно бывают неготовыми, чтобы противостоять последствиям выбросов, которые возникают в результате аварий. Катастрофы возникают и как последствия безалаберного отношения людей к окружающей природе.

В настоящее время считают рациональным понятие «природная катастрофа» причислять к природным экстремальным ситуациям. Независимо от того, по какой причине она возникла, так как роль техногенных (антропогенных) воздействий постоянно увеличивается и тесно связана с природными по конфигурациям проявлениями их последствий (опустынивание, наводнения, которые связаны с разрушением плотин, пожары и т.д.). Рассмотрим некоторые из видов катастроф.

Природные катастрофы

Природные катастрофы играли и играют огромную роль в развитии органического мира нашей планеты. Неистовство быстротекущих природных катастроф наносит огромный вред человеческой цивилизации, разрушает эко- и антропоэкосистемы различных рангов. Но, как ни парадоксально, катастрофы прошлых геологических эпох привели к возникновению жизни на Земле и влияли на общий ход ее эволюции. Гибель одних экосистем являлась причиной появления и развития других. Созидательная роль геологических катастроф очевидна.

Предпосылкой для защиты от природных катастроф является познание причин и механизма их возникновения. Зная сущность катастрофического явления, можно найти подходы к его прогнозу и проведению защитных мер, значительно уменьшая последствия. Особенно важна эта проблема для государств альпийского складчатого пояса, где в настоящее время интенсивно проявляются тектонические движения, вызывая землетрясения и активный вулканизм.

Ураган (франц. ouragan, от исп. huracan; слово заимствовано из языка карибских индейцев), ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого свыше 30 м/сек (по Бофорта шкале 12 баллов).

Самым разрушительным ураганом в истории США в 21 века стал ураган «Катрина» (англ. Hurricane Katrina). Произошёл он в конце августа 2005 года. Наиболее тяжёлый ущерб был причинён Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80% площади города. В результате стихийного бедствия погибли 1836 жителей, экономический ущерб составил $125 млрд.

Ураган начал формироваться 23 августа в районе Багамских островов. До того, как ураган достиг побережья США, ему был присвоен 5-й уровень опасности по Шкале ураганов Саффира-Симпсона. Примерно за 12 часов до встречи с побережьем ураган ослабел до уровня 4-й категории. Скорость ветра во время урагана достигала 280 км/ч (по другим сообщениям, 62 м/с (≈223 км/ч)). 27 августа 2005 прошёл над побережьем Флориды недалеко от Майами и повернул в сторону Мексиканского залива.

При продвижении урагана к Мексиканскому заливу началась эвакуация персонала с нефтяных платформ. С военных баз в Миссисипи и Флориде были эвакуированы самолёты, два корабля покинули порт. Президент США Джордж Буш объявил штаты Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида зоной стихийного бедствия.

В воскресенье 28 августа 2005 года мэр Нового Орлеана объявил обязательную эвакуацию. Массовая эвакуация людей вызвала большие пробки на автострадах. Город и его окрестности покинули более миллиона человек, около 80% местного населения. Перед магазинами и автозаправочными станциями выстроились длинные очереди. Беженцы пытались запастись водой, продуктами и бензином.

Однако не все жители были в состоянии эвакуироваться. Десятки тысяч горожан жили за чертой бедности и не имели денежных средств на дорогу, гостиницы. Общественный транспорт прекратил работу, и покинуть город без собственного автомобиля было крайне затруднительно. В Новом Орлеане осталось около 150 тыс. человек, преимущественно жителей бедных районов и чернокожих. 28 августа городские власти предложили оставшимся в городе в качестве пристанища крытый стадион «Супердоум». Убежища в «Супердоуме» искали около 30 тысяч человек.

В понедельник, 29 августа 2005 года ураган «Катрина» достиг юго-восточного побережья США в районе штатов Луизиана и Миссисипи. В зону его действия попали штат Луизиана, юг и центр Миссисипи, юг Алабамы, запад Джорджии, запад и юг Флориды.

Торнадо (исп. tornado «смерч»), смерч – атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Развитие смерча из облака отличает его от некоторых внешне подобных и также отличных по природе явлений, например смерче-вихрей и пыльных (песчаных) вихрей. Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300–400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20–30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5–3 км. Внутри воронки воздух поднимается, быстро вращаясь, создаётся область сильно разреженного воздуха. Разрежение настолько значительно, что замкнутые наполненные газом предметы, в том числе здания, взрываются изнутри из-за разности давлений. Это явление усиливает разрушения от смерча, затрудняет определение параметров в нем. Определение скорости движения воздуха в воронке до сих пор представляет серьёзную проблему. В основном оценки этой величины известны из косвенных наблюдений. В зависимости от интенсивности вихря скорость течения в нем может варьироваться. Считается, что она превышает 18 м/с и может, по некоторым косвенным оценкам, достигать 1300 км/ч. Сам смерч перемещается вместе с порождающим его облаком. Это движение может давать скорости в десятки км/ч, обычно 20–60 км/ч. Подсчитано, что энергия обычного смерча радиусом 1 км и средней скоростью 70 м/с сравнима с энергией эталонной атомной бомбы, подобной той, которую взорвали в США во время испытаний «Тринити» в Нью-Мексико 16 июля 1945.

Иногда вихрь, образовавшийся на море, называют смерчем, а на суше – торнадо. Атмосферные вихри, аналогичные смерчам, но образующиеся в Европе, называют тромбами. Но чаще все эти три понятия рассматриваются как синонимы. Рекордом времени существования смерча можно считать Мэттунский смерч, который 26 мая 1917 года за 7 часов 20 минут прошёл по территории США 500 км, убив 110 человек. Ширина расплывчатой воронки этого смерча составляла 0,4–1 км, внутри неё была видна бичеподобная воронка. Другим знаменитым случаем торнадо является смерч Трех Штатов (Tristate tornado), который 18 марта 1925 года прошёл через штаты Миссури, Иллинойс и Индиана, проделав путь в 350 км за 3,5 часа. Диаметр его расплывчатой воронки колебался от 800 м до 1,6 км.

В Северном полушарии вращение воздуха в смерчах происходит, как правило, против часовой стрелки. Это может быть связано с направлениями взаимных перемещений масс воздуха по сторонам от атмосферного фронта, на котором формируется смерч. Известны и случаи обратного вращения. На соседних со смерчем участках происходит опускание воздуха, в результате чего вихрь замыкается.

В месте контакта основания смерчевой воронки с поверхностью земли или воды может возникать каскад – облако или столб пыли, обломков и поднятых с земли предметов или водяных брызг. При формировании смерча наблюдатель видит, как навстречу опускающейся с неба воронке с земли поднимается каскад, который затем охватывает нижнюю часть воронки. Термин происходит от того, что обломки, поднявшись до некоторой незначительной высоты, не могут уже удерживаться потоком воздуха и падают на землю. Воронку, не касаясь с землёй, может окутывать футляр. Сливаясь, каскад, футляр и материнское облако создают иллюзию более широкой, чем есть на самом деле, смерчевой воронки.

Причины образования смерчей полностью не изучены до сих пор. Можно указать лишь некоторые общие сведения, наиболее характерные для типичных смерчей.

Смерчи в своём развитии проходят три основных стадии. На начальной стадии из грозового облака появляется начальная воронка, висящая над землёй. Холодные слои воздуха, находящиеся непосредственно под облаком устремляются вниз на смену тёплым, которые, в свою очередь поднимаются вверх. Потенциальная энергия этой системы переходит в кинетическую энергию вращательного движения воздуха. Скорость этого движения возрастает, и он приобретает свой классический вид.

Вращательная скорость растёт с течением времени, при этом в центре торнадо воздух начинает интенсивно подниматься вверх. Так протекает вторая стадия существования смерча – стадия сформировавшегося вихря максимальной мощности. Смерч полностью оформляется и движется в различных направлениях.

Завершающая стадия – разрушение вихря. Мощность торнадо ослабевает, воронка сужается и отрывается от поверхности земли, постепенно обратно поднимаясь в материнское облако.

Извержение вулкана – процесс выброса вулканом на земную поверхность раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая, излившись на поверхность, становится лавой. Извержение вулкана может иметь временной период от нескольких часов до многих лет.

Типы вулканических

извержений, как правило, называются

в честь известных вулканов, на

которых наблюдается

student.zoomru.ru

Надежды и проблемы XXI века: Экологические проблемы

Актуальные проблемы экологии и способы их разрешения

На сегодняшний день экология нашей планеты находится в состоянии острого кризиса. Быстрый прогресс науки и техники с одной стороны позволил удовлетворить все потребности человеческого общества, но с другой стороны — ухудшил условия его существования.

Постоянно нарастающее влияние цивилизации на окружающую среду быстро приближает глобальную экологическую катастрофу. Следует подчеркнуть, что по мнению многих ученых данная катастрофа может произойти гораздо раньше, чем случится кризис из-за нехватки какого-либо ископаемого ресурса.Весь научный прогресс не сможет предотвратить экологическую катастрофу, поскольку искусственные системы не в силах заменить естественный биокомпонент окружающей среды, а значит, не урегулируют и происходящие в биосфере процессы.

Среди актуальных экологических проблем самыми важными являются:

— исчезновение многих тысяч видов животных и растений;

— мировой океан все меньше и меньше способен регулировать природные процессы;

— повсеместное уменьшение площади лесного покрова;

— тотальное загрязнение атмосферы, дефицит чистого воздуха;

— появление дыр в озоновом слое, который защищает все живое на планете от смертельных космических лучей;

— сокращение запаса полезных ископаемых.

Решить данную проблему необходимо в кратчайшие сроки, причем исключительно силами мирового сообщества, поскольку все научные задачи природопользования не могут быть разрешены только одним отдельно взятым государством.

Попытка объединения в международных масштабах была сделана в начале XX века, когда в ноябре 1913 г. в Швейцарии было проведено первое международное совещание, касающееся вопросов охраны природы. В конференции приняли участие представители 18 самых крупных стран мира.

Сегодня сотрудничество между государствами выходит на новый уровень: совместные разработки и программы, заключение международных конвенций по охране природы. Активизировалась также деятельность многих известных общественных организаций, занимающихся защитой окружающей среды: Гринпис, а также Зеленый Крест и Зеленый Полумесяц, которые разрабатывают программу по решению вопроса о дырах в озоновом слое Земли. Тем не менее можно заметить, что международное сотрудничество в сфере экологии далеко не совершенно.

В самом близком будущем высокоразвитые страны должны перейти к постепенной реализации программы разумного ограничения использования природных ресурсов. Это выполнимо путем отказа населения стран от чрезмерных материальных благ. Средства, освободившиеся в результате выполнения проекта, поступят в счет разработок природоохранных технологий.

Следующим этапом станет формирование экологического мышления путем проведения массового экологического воспитания и образования. Сформированная в итоге новая культура поведения людей положит основу соединения человека с природной средой и станет основой их мирного сосуществования.

problems21centry.blogspot.com

Экология России в первом десятилетии 21 века : Экология (Публикации) : Виртуальная школа БАКАЙ

Нравится У экологов есть девиз: «Мыслить глобально, действовать локально!». Поэтому не будем говорить о глобальных проблемах человечества, а обратим взоры к проблемам нашей страны.Можем ли мы охранять природу от нас самих? Возможен ли эффективный механизм контроля за природопользованием в капиталистических условиях, когда рентабельность, текущие финансовые показатели и пресловутая «максимизация прибыли» имеют большее значение, чем риски для будущих поколений и неминуемая деградация исчерпаемых ресурсов? Эти вопросы заботят умы специалистов-экологов, тем более в кризисных условиях — когда урезается и без того тощее финансирование государственных экологических программ и проектов.

Конечно, у нас в стране существует экологическое законодательство (на бумаге, в теории – довольно прогрессивное), существует практика экологического проектирования и оценки эффективности воздействия на окружающую среду при возведении промышленных объектов, имеется четко проработанный механизм денежного возмещения ущерба окружающей среде. Существует такая государственная структура, как природоохранная прокуратура, обязанность которой – обеспечивать соблюдение экологического законодательства и противодействовать экологическим преступлениям.

Тем не менее, за первое десятилетие 21 века основные экологические показатели по регионам Российской федерации не только не улучшились, но в некоторых аспектах даже еще более ухудшились.

Перечень экологических проблем всегда открывает проблема загрязнения атмосферного воздуха. Интересно, что если в 20 веке основную вину за загрязнение воздушного бассейна возлагали на промышленные предприятия, то нынче у чистого воздуха появился еще один, не менее грозный враг – это автотранспорт. В той же Москве валовые выбросы от автотранспорта вносят до 90% в суммарный объем загрязнения приземного слоя воздуха. Такая же ситуация – в других крупных мегаполисах. А виной тому – возросший уровень жизни и высокие потребительские запросы населения.

В семьях с высоким доходом уже не редкость иметь по две, три и более машины. А в итоге – пробки, высокий уровень загазованности и грязный воздух в крупных городах. Настораживает, что эта проблема еще только набирает обороты, а решить ее гораздо сложнее, чем снизить выбросы от какого-нибудь металлургического завода. Что поделаешь, ходить пешком сегодня не модно, а благодаря заманчивой рекламе автопроизводителей — купить машину хочется каждому подростку!

В настоящее время до некоторой степени удается контролировать, учитывать и ограничивать выбросы, сбросы и образующиеся отходы от промышленных предприятий. На каждом крупном предприятии-природопользователе обязана быть экологическая служба, количество и перечень выбрасываемых веществ контролируются расчетами и приборами, исправно вносятся платежи за разрешенный и сверхлимитный выброс, разрабатываются экологические программы и ставятся определенные цели в сторону уменьшения воздействия на природу. Конечно, эффективность таких мероприятий порой несколько преувеличена, а экологические проекты часто носят декларативный характер, но такая работа ведется — и это уже хорошо.

Кроме того, на крупных предприятиях тяжелой промышленности (энергетика, металлургия, добыча полезных ископаемых) постепенно идут процессы модернизации технологий, устанавливается современное очистное оборудование.

К влиятельным промышленникам постепенно приходит осознание того, что реализация экологических программ – это не только невосполнимые затраты и отказ от части прибыли, но и улучшение репутации, имиджа а также неплохая социальная реклама для отдельно взятого концерна. Компания, которая заявляет о своей экологической ответственности, имеет больше шансов выйти на международный рынок и выдерживать конкуренцию с зарубежными производителями.

В кризисные времена многие предприятия снизили объемы производства и нагрузка на окружающую среду (выбросы, сбросы, отходы) несколько уменьшилась. С другой стороны, в условиях экономии могут сворачиваться долгосрочные экологические программы – например, по переработке и обезвреживанию накопленных ранее отходов.

К сожалению, до тех пор, пока человечество ставит деньги, прибыли и высокие потребительские запросы на первое место, решить экологические проблемы не удастся. Ведь экология – это продолжение мировоззрения, и она всегда отражает уровень нравственности, умственного и социального благополучия отдельно взятого государства.

Опубликовано:05/11/2003

Автор:ВШБ

Читателей:1566

school.bakai.ru

Экология XX-XXI века

Человечество постепенно приходит к сознанию того, что индустриализация, если ее осуществлять без оглядки на природные факторы, порождает явления, разрушительный потенциал которых сопоставим с последствиями применения ядерного оружия. Экологический фронт проходит по самому переднему краю борьбы за выживание человечества наравне с регулированием региональных конфликтов, преодолением экономической отсталости и т. п.

Сфера политики смыкается в наши дни со сферой охраны природы в единую дисциплину — политэкологию. Свое практическое выражение в международных делах политэкология находит в концепции экологической безопасности. Под экологической безопасностью понимается такое состояние межгосударственных отношений, при котором обеспечивается сохранность, рациональное использование, воспроизводство и повышение качества окружающей среды в интересах устойчивого и безопасного развития всех государств и создания благоприятных условий для жизни каждого человека. В конечном счете речь идет о воплощении в жизнь тех идей о рациональном взаимодействии человека и природы, которые были сформулированы великим русским ученым В. И. Вернадским. Однако на пути к гармоничному развитию стоят трудноразрешимые противоречия.

Особенности экологической ситуации, в которую постепенно втягивается человечество, начали привлекать внимание широкой общественности в конце 60-х гг. В популяризации этих проблем большую роль сыграл так называемый Римский клуб — группа бизнесменов, юристов, ученых, объединенных общим интересом к перспективам развития человеческого общества, проблемам, порождаемым неконтролируемым ростом населения и непрерывным уменьшением естественных ресурсов планеты.

Начало исследованиям было положено работой Дж. Форрестера «Мировая динамика». Затем последовала целая серия публикаций, среди которых наибольшую известность получили работы «Пределы роста» и «За пределами роста», выполненные под руководством Д. Мидоуза. Они превратили глобальную экологию в одну из самых популярных научных проблем.

Рассмотрим упрощенную модель взаимодействия общества и природы. Население (А), промышленное и сельскохозяйственное производство (Б) имеют положительные связи. Население - это трудовые ресурсы, необходимые для роста промышленности и сельского хозяйства; промышленность обеспечивает человека материальными благами и содействует интенсификации сельского хозяйства; сельское хозяйство дает продукты питания и сырье для промышленности.

Положительные связи блоков А и Б являются причиной быстрого безудержного роста как населения, так и промышленности и сельского хозяйства. В математике кривая, отражающая ускоренное наращивание какой-либо величины во времени, называется экспонентой. Современная эпоха развития человеческого общества характеризуется тенденцией к экспоненциальному росту численности населения, потребления энергии, ресурсов, продуктов питания и т. п.

Отрицательные обратные связи, усиливающиеся по мере воздействия человека на окружающую среду, служат причиной ограничения роста населения и расширения хозяйства. Природные ресурсы положительно влияют на развитие общества, но интенсивное потребление отрицательно сказывается на их запасах и воспроизводстве. Воздействие общества на природу вызывает загрязнение окружающей среды, отрицательно влияет как на условия жизни людей, так и на качество природных ресурсов — чистоту почвы, воды, воздуха.

Анализ современной политэкологической ситуации в мире выполнен на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). В ней принимали участие главы государств и правительств. Впервые политическим деятелям пришлось принять трудное решение об изменении мировоззренческой стратегии человечества. Они признали, что идеал экономически развитых стран, беспрецедентный уровень благополучия и мощь богатого меньшинства недостижимы для развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Конференция ООН констатировала невозможность движения развивающихся стран по пути, которым пришли к своему благополучию развитые страны. Природа не выдержит такого бурного роста потребления.

В связи с этим провозглашена необходимость перехода мирового сообщества на рельсы устойчивого развития, обеспечивающего должный баланс между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды, удовлетворением основных жизненных потребностей нынешнего поколения с сохранением таких возможностей для будущих поколений. Если человечество не сделает этого, то его ждет катастрофа. Правительства и парламенты всех стран мира по рекомендации ООН должны рассмотреть решения конференции и сверить с ними свою национальную политику.

Экологическое благополучие любого государства не может обеспечиваться за счет других государств или без учета их интересов. Любая деятельность государства не должна наносить ущерб окружающей среде как в пределах, так и за пределами его национальной юрисдикции. Например, основными антропогенными источниками прироста содержания углекислого газа в атмосфере являются энергетика и транспорт, работающие на органическом топливе. В соответствии с этим основные выбросы углекислого газа приходятся на долю промышленно развитых стран: США - 25 %, бывший СССР — 19 %, ЕЭС — 14 %; Китай — 10 %, весь остальной мир — 32 %. Это свидетельствует о том, что истоки глобального изменения климата кроются в чрезмерном потреблении ресурсов развитыми странами. Новая модель устойчивого развития общества предполагает улучшение социально-экологических условий в развивающихся странах за счет средств развитых государств.

Судя по документам Конференции ООН (1992), становится ясным, что мировое сообщество очень быстро идет к введению системы цен на все виды ресурсов с полным учетом ущерба, наносимого окружающей среде и будущим поколениям, а также к квотированию выбросов на душу населения. Переход к квотированию означает, что многим развитым странам придется покупать квоты на выбросы, в частности на выбросы углекислого газа. В результате, даже с учетом очень серьезной энергосберегающей политики, США, например, окажутся в весьма невыгодном положении как страна, потребляющая больше всех энергоресурсов на душу населения. Учитывая эти соображения, развивающиеся страны заинтересованы в введении квот на загрязнение окружающей среды, а развитые страны, прежде всего США, стараются отодвинуть решение этих вопросов на неопределенное будущее.

Ставится вопрос о разработке кодекса цивилизованного и экологически корректного поведения государств, определяющего их права и обязанности в отношении природы и друг друга. В основу экологического кодекса должно быть положено признание безусловного права каждого человека на жизнь в наиболее благоприятной для него окружающей среде. Это право непосредственно вытекает из третьей статьи Всеобщей декларации прав человека, провозгласившей право на жизнь.

Удовлетворение человеческих потребностей немыслимо без эксплуатации природных ресурсов. Любое производство, по существу, основано на природопользовании — преобразовании природных ресурсов, составляющих часть общего природного потенциала ландшафтов.

Ресурсный потенциал ландшафта — это часть вещества и энергии, которая отторгается в социально-экономическую сферу. На современном уровне развития природа рассматривается как источник самых разнообразных ресурсов: производственных (сырья и энергии для промышленности), сельскохозяйственных (естественного плодородия почв, тепло- и влагообеспеченности для производства продуктов растениеводства и животноводства), здравоохранительных и рекреационных (обеспечивающих лечение и отдых людей), эстетических и научных (служащих источником творческого вдохновения, используемых для изучения природных закономерностей), территориальных и экологических (условий существования людей в конкретном месте) и др. Строго говоря, весь природный потенциал ландшафта в том или ином виде используется человеком сейчас или будет использован в будущем. К оценке ресурсного потенциала ландшафта следует подходить с экономических, экологических и эколого-экономических позиций.

При экономическом подходе оценивается стоимость природных ресурсов. При этом учитываются стоимость сырья на внутреннем и мировом рынке, затраты на добычу и транспортировку к месту переработки и т.п., а также экономическая целесообразность выбора взаимоисключающих видов природопользования. Например, добыча минерального сырья, как правило, снижает эффективность лесного хозяйства, рекреации и т.п. В каждом конкретном случае приходится решать, что более целесообразно: вести добычу полезных ископаемых или сохранить ландшафт как источник других природных ресурсов, например лесных.

При экологическом подходе природный потенциал ландшафта оценивается как совокупность условий, необходимых для жизни и воспроизводства населяющих данную территорию организмов, в том числе и человека. Отторжение природных ресурсов человеком вызывает изменение состояния как отдельных природных компонентов, так и ландшафта в целом - нарушается экологический режим территории, ухудшается состояние окружающей среды.

Особое место занимает эколого-экономическая оценка использования природных ресурсов. Она включает оценку затрат на рекультивацию естественного потенциала ландшафта после его нарушения, вызванного эксплуатацией природных ресурсов. Опыт показывает, что игнорирование эколого-экономической оценки приводит подчас к тяжелым последствиям -затраты на рекультивацию земель могут оказаться выше стоимости использованных ресурсов. Экономия на восстановлении нормальной среды обитания оборачивается трагическими эколого-социальными последствиями — снижением работоспособности, ухудшением здоровья, увеличением смертности людей. Потери на здоровье людей, социальные издержки, вызванные ухудшением состояния окружающей среды, могут быть столь значительными, что ущерб перекроет получаемый хозяйственный эффект.

Одной из причин возникшего напряжения во взаимодействии общества и природы является укоренившееся в сознании людей потребительское отношение к природе и природным ресурсам. Человек с момента появления на Земле привык непрерывно брать от природы ее ресурсы. Не одно тысячелетие человек вырубал лес, охотился на диких зверей, использовал созданное природой плодородие почв, ловил рыбу, расходовал чистую пресную воду. Сама природа восстанавливала нарушенное в экосистемах равновесие, и это породило у человека представление о безграничности природных ресурсов, о возможности брать их у природы, ничего ей не возвращая.

Экологические проблемы человечества имеют своими истоками различия в процессах, совершающихся в природных и социально-экономических системах. Отметим особенности функционирования и воспроизводства природного потенциала в естественных ландшафтах и природно-хозяйственных системах, где отторжение части вещества, энергии и информации в социально-экономическую сферу нарушает устойчивость экосистем.

Для естественного ландшафта характерны процессы самоуправления, ведущие к гомеостазу экосистемы – сохранению внутренних и внешних связей, обеспечивающих ее устойчивость. Гомеостаз природных систем поддерживается, с одной стороны, в результате постоянных контактов с внешней средой, из которой система черпает энергию и вещество для своего функционирования. Это первый блок управления, отвечающий за устойчивость системы в условиях разнообразных внешних воздействий. С другой стороны, гомеостаз системы поддерживается благодаря внутренним процессам функционирования, осуществляющимся в виде квазизамкнутых круговоротов вещества при примерно постоянных энергетических затратах, преимущественно за счет рассеянных источников энергии. Это второй блок управления, отвечающий за внутреннюю целостность системы. Оба блока управления — внешний и внутренний - находятся «в руках» экосистем. Ведущая роль в гомеостазе природных систем принадлежит функциям живого вещества, без которого системы быстро деградируют; в них усиливается роль механических форм движения вещества, структура их упрощается.

Если применить к прогнозу поведения природных систем второй закон термодинамики, то можно сказать, что в них работают естественные механизмы чрезвычайно экономной передачи энергии с одного уровня потребления на другой. Количество энергии, выделяемой системой в окружающую среду, незначительно. Природные системы благодаря механизмам саморегулирования постоянно стремятся перейти из состояния менее организованного в более организованное, из состояния менее устойчивого в более устойчивое. Энтропия (мера неупорядоченности) в них естественным образом убывает.

В природно-хозяйственных системах, особенно в их крайней разновидности — геотехсистемах (города, промышленные предприятия и т.п.), — массоэнергообмен резко отличается от процессов, протекающих в природе. Ресурсные циклы производства и потребления открыты. Поток вещества и энергии через производственную систему почти не имеет обратной положительной связи. На входе — это все возрастающее потребление ресурсов и энергии, ведущее к деградации природных систем; на выходе — огромное количество отходов и отбросов, поступающих в окружающую среду, что является главной причиной ее загрязнения.

Энтропия техногенных систем имеет тенденцию к росту: возникают аварии, нарушаются связи управления, усиливается хаос. Для поддержания этих систем в рабочем состоянии, как показывает исторический опыт, требуются все увеличивающиеся энергетические затраты, причем энергия нужна преимущественно в высококонцентрированном виде. Рост производства, увеличение населения городов (урбанизация) ведут к обострению экологических проблем.

Коренное отличие природных систем от техногенных заключается в их способности к самоорганизации и саморазвитию; энтропия в природных системах естественным образом уменьшается. Техногенные системы могут сохранять устойчивость только при условии постоянных материальных и энергетических затрат со стороны общества; предоставленные сами себе они разрушаются, энтропия растет.

Важным критерием рационального природопользования А. М. Алпатьев (1978) считает сохранение принципа географической и экологической эквивалентности. Для пояснения существа этого принципа можно привести следующий пример. Вырубка леса не только дает определенный объем деловой древесины, но и сопровождается отчуждением из лесной экосистемы углерода, кислорода, азота, фосфора, калия, воды при одновременном изменении баланса углекислого газа и кислорода в атмосфере. Происходит изменение скорости денудации и сопряженной с ней интенсивности выноса из ландшафта веществ. Меняется ряд геофизических параметров на месте лесной вырубки, прежде всего энергетические и водные. Коренным образом перестраиваются фауна и микробиологические процессы. При рациональном природопользовании, направленном на поддержание нормальных динамических равновесий, новая экосистема на месте вырубленного леса — луг или пашня — должна быть эквивалентна исходной по массе продуцируемого органического вещества и энергии.

Итак, суть экологических и географических эквивалентов А. М. Алпатьев формулирует следующим образом. Признавая неизбежность возврата вещества и энергии в природную среду, нет необходимости и реальной возможности осуществлять тождественный возврат. Однако для поддержания нормальной эволюции биосферы, в принципе, возможен и необходим не тождественный, а эквивалентный возврат вещества и энергии.

Следует признать, что создаваемые человеком динамические равновесия в природно-хозяйственных системах, видимо, никогда не будут полностью эквивалентны средообразующим функциям естественных биоценозов. Тем не менее эти управляемые равновесия можно лишь тогда назвать нормальными, когда они будут адекватны скорости адаптации человека к изменяющейся окружающей среде. При отсутствии адекватности в темпах изменения среды и темпах адаптации человечество обречено на вымирание. А. М. Алпатьев указывает три пути поддержания экологической безопасности человечества на Земле:

1) сохранение и поддержание расширенного воспроизводства естественных экосистем, прежде всего растительных сообществ, средообразующая функция которых является гарантией поддержания нормальных динамических равновесий в среде обитания человека;

2) управление природно-хозяйственными системами, средообразующие функции которых эквивалентны естественным экосистемам, место которых они заняли;

3) внедрение экологически чистых технологий, устраняющих последствия хозяйственной деятельности, неблагоприятные для жизни человека.

Для того чтобы имеющиеся запасы природных ресурсов распределялись в достаточном количестве на душу населения, необходимо регулировать рост численности людей на Земле на уровне простого воспроизводства. Действенный путь сокращения прироста населения предлагает М. Янг (1993). Он состоит в том, чтобы сделать начальное, а еще лучше — среднее образование обязательным. Образование — это своего рода долгосрочное капиталовложение, которое весьма существенно увеличивает «цену» деторождения. Образование ускоряет культурные перемены в обществе и способствует формированию в нем системы ценностей, благоприятствующих устойчивому развитию.

biofile.ru