Доля каждой из частей в населении и территории – Подпишите на контурной карте названия стран, граничащих с Россией. Штриховкой выделите страны — члены СНГ и подпишите их столицы. 2. Выделите разным цветом соседей первого

Геополитическая Россия: salatau

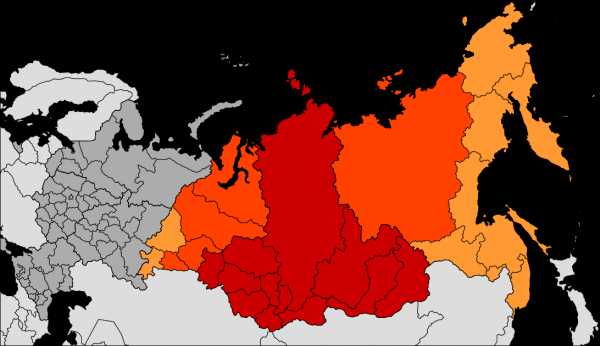

Азиатская часть России

Площадь макрорегиона около 13,1 млн км², что составляет около 77 % территории нынешней России. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории УФО, СФО и ДФО в общей сложности проживало около 39,13 млн человек, то есть 27 % от общего населения РФ. Как-то так.

В среднем плотность населения здесь заметно ниже европейской части страны и одна из наименьших в мире — 1,9 жителя на 1 км² (средняя по РФ — 8,3). По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории УФО, СФО и ДФО в общей сложности проживало 37,63 млн чел.

Крупнейшие города (с населением свыше 500 тыс. человек): Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Красноярск, Тюмень, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новокузнецк, Барнаул, Кемерово, Томск. Азиатскую часть России составляют четыре экономических района страны — Уральский (частично), Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный.

Европейская часть России

Европейская часть России — часть России, географически относящаяся к Восточной Европе. Её границей являются Уральские горы, граница с Казахстаном и реки Кума и Маныч.

Включает в себя Центральный, Южный, Северо-западный, Северо-Кавказский, Крымский, а также частьПриволжского федерального округа (за исключением регионов Урала, частично расположенных в Азии — Башкортостана, Оренбургской области и Пермского края). Обычно Европейская часть рассматривается как один из трёх регионов России, остальные — Кавказ и Сибирь вместе с Дальним Востоком.

Площадь около 3 960 000 км² (23 % территории России и около 40 % территории всей Европы). Европейская часть России входит в Великую Европейскую равнину.

Население европейской части России составляет 78 % от общего, в среднем 27 чел./км². Тогда в Азиатской части России проживает не 27 % общего населения РФ, как сказано в первых строках моего поста выше, а дай Бог 23 %…

Население Азиатской России сокращается особенно быстро

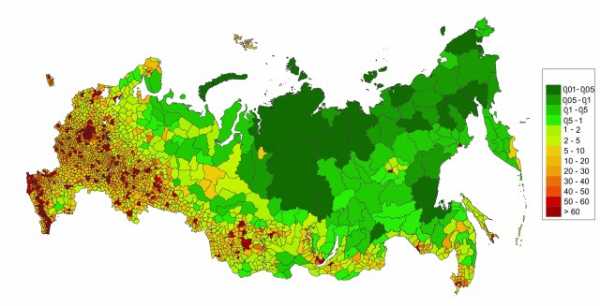

Российское население распределено по территории страны крайне неравномерно. Наиболее плотно заселены историческое ядро России и Северный Кавказ, но и здесь плотность населения вдвое ниже, чем в Европейском Союзе (119 человек на 1 кв. км). Европейская часть страны сопоставима по заселенности с США (29 человек на 1 кв. км). В Азиатской же части, занимающей 3/4 территории, проживает лишь один из пяти россиян (табл. 1.2). Особенно слабо заселены районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности3 с суровыми климатическими условиями, на которые приходится около 70% территории России. В них живет порядка 11,5 миллиона человек (1 человек на кв. км).

В состав Российской Федерации входят 89 регионов-субъектов федерации: 21 республика, 10 автономных округов, автономная область, 6 краев, 49 областей и 2 города федерального значения. Ранее все они (кроме Калининградской области) объединялись в 11 крупных экономико-географических районов, а, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 сгруппированы в 7 федеральных округов.

Таблица 1. 2. Постоянное население и территория федеральных округов Российской Федерации

на начало 2002 года

Население | Территория | Плотность | |||

в тысячах человек | % | в тысячах км2 | % | населения, чел./км2 | |

Российская Федерация | 143954 | 100 | 17075,4 | 100 | 8,4 |

в том числе округа: | |||||

Центральный | 36481,8 | 25,3 | 650,7 | 3,8 | 56,1 |

Северо-Западный | 14259,1 | 9,9 | 1677,9 | 9,8 | 8,5 |

Южный | 21471,3 | 14,9 | 589,2 | 3,4 | 36,4 |

Приволжский | 31641,8 | 22 | 1038 | 6,1 | 30,5 |

Уральский | 12520,2 | 8,7 | 1788,9 | 10,5 | 7 |

Сибирский | 20542,1 | 14,3 | 5114,8 | 30 | 4 |

Дальневосточный | 7038,1 | 4,9 | 6215,9 | 36,4 | 1,1 |

Европейская часть | 113102 | 78,6 | 4309,5 | 25,2 | 26,2 |

Азиатская часть | 30852,4 | 12765,9 | 74,8 | 2,4 | |

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним | 11485,5 | 8 | 11900 | 69,7 | 1 |

Более всего населены Центральный и Приволжский федеральные округа — соответственно, 25,3 и 22,0% россиян. Самое малочисленное население — менее 5% — в Дальневосточном округе.

Среди регионов по численности населения выделяются Москва и Московская область (соответственно 5,9% и 4,5% населения России), Санкт-Петербург (3,2%), Краснодарский край (3,5%), Свердловская (3,2%) и Ростовская (3,0%) области.

Для последнего десятилетия, напротив, стала характерной тенденция смещения массы населения с северо-восточных окраин страны в юго-западном направлении. Таким образом, если отличительной чертой региональной динамики советского периода были форсированные темпы прироста населения северных и восточных регионов, то теперь они же отличаются наиболее интенсивной убылью населения. За период, прошедший после переписи 1989 г., доля населения азиатской территории страны уменьшилась до 21,4%, в том числе Дальнего Востока — с 5,4% до 4,9%.

В результате разнонаправленных тенденций региональной динамики населения в период между переписями населения России вырисовывается новая общая картина сдвигов в размещении населения.

Начиная с 1992 г., уменьшается и абсолютная, и относительная численность жителей азиатской части России. Их общая убыль за 1992-2001 гг. составила 1578 тыс. человек, тогда как гораздо более многочисленное население европейской части сократилось за то же время на 2794 тыс. человек, что в относительном выражении составляет, соответственно, -4,9% и -2,4% (в последние годы, правда, интенсивность убыли в обеих частях страны сравнялась). В итоге доля азиатской части в населении страны снизилась, хотя все еще остается выше, чем в конце 70-х — начале 80-х годов. Наиболее значительно сократилась доля жителей Дальнего Востока и в целом районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.

В европейской части продолжалось падение доли наиболее плотно заселенного и обжитого Центра. Удельный вес регионов Южного округа, напротив, стал быстро возрастать. Немного увеличилась и доля жителей приволжских регионов.

Среди субъектов Федерации по интенсивности убыли выделяются Чукотский АО и Магаданская область, потерявшие за этот период, соответственно, 55,0% и 41,5% жителей. Население Корякского и Эвенкийского автономных округов сократилось более чем на четверть, Таймырского АО и Камчатской области — примерно на 20%, Сахалинской и Мурманской областей, а также Ненецкого АО — на 16-18%. Всего убыль населения, по сравнению с 1989 г., произошла в 59 регионах.

Быстрое сокращение численности населения — около 1% в год — отмечалось в республиках Саха (Якутия) и Коми, в Читинской области. Особую проблему представляет оценка динамики населения Чеченской Республики5 и Республики Ингушетии.

В то же время быстро росла численность населения Северного Кавказа и Южного федерального округа в целом (за 1989-2001 гг. на 1568 тыс. человек), хотя и здесь в последние годы наблюдается убыль населения. Среди регионов-субъектов федерации наибольшим приростом населения отличается Дагестан (20,9% за 1989-2001 гг.). Значительно увеличилось население Ханты-Мансийского АО (11,0%), Ставропольского (9,6%) и Краснодарского (7,9%) края, Белгородской (8,7%) и Калининградской (8,3%) области. Всего за период после переписи 1989 г. прирост населения отмечен в 29 регионах.

За 2001 год население увеличилось в 10 субъектах Российской Федерации, более всего — в северокавказских республиках (Чечне — на 2,5%, Ингушетии — на 1,3%, Дагестане — на 0,9%) и нефтедобывающих регионах Крайнего Севера, расположенных в Тюменской области (в Ханты-Мансийском АО — на 1,6%, Ямало-Ненецком — на 0,7%) и Красноярском крае (Таймырском АО — на 1,4%). Наибольшее сокращение населения произошло в Республике Калмыкии (на 2,8%), в Чукотском и Корякском АО (более чем на 2,0%), а также в Магаданской области (1,8%).

Расселение и численность русских в регионах мира

Регион | Оценка на01.01.2015 | % от населения | Последняя перепись | все население |

|---|---|---|---|---|

| Россия | 111500000 | 77,45 % | 111016896[8] — Всероссийская перепись населения (2010)[10] | 143972400 |

| страны бывшего СССР (без России) | 15385600 | 10,26 % | 149963404 | |

| бывший СССР | 126885600 | 43,17 % | 293935800 | |

| Америка | 2162230 | 0,22 % | 982247000 | |

| Европа | 726900 | 0,14 % | 532463800 | |

| Азия | 118300 | 0,00 % | 4287830000 | |

| Океания | 66000 | 0,17 % | 39830000 | |

| Африка | 10070 | 0,00 % | 1149184000 | |

| Итого | 129969100 | 1,79 % | 7285490700 |

salatau.livejournal.com

Распределение населения между европейской и азиатской частями России и ссср

Территория и год | Доля населения, % | Всего | |

Европейской части | Азиатской части | ||

1 | 2 | 3 | 4 |

Россия в 1897 г. | 94 | 6 | 100 |

Россия в 1926 г. | 86 | 14 | 100 |

Россия в 1959 г. | 80 | 20 | 100 |

Россия в 1989 г. | 78 | 22 | 100 |

Россия в 2002 г. | 79 | 21 | 100 |

СССР в 1989 г. | 71 | 29 | 100 |

Источник: Демографический ежегодник России 2002. – М.: Госкомстат РФ, 2002.

Следующий уровень частей, на которые можно разделить Российскую Федерацию, – это экономические районы страны. Дифференциация между районами страны по численности населения довольно велика. Различие между самым многонаселенным экономическим районом (Центральным) и самым малонаселенным (Северным) превышает 5 раз. Центральный район вообще резко выделяется среди остальных, концентрируя более 1/5 населения страны. Численность населения по экономическим районам России и ее изменение с 1939 года представлена в табл. 4.3.2.

Таблица 4.3.2

Динамика численность населения по экономическим районам России

Экономический район | Численность населения, млн. чел. | Доля в населении России, % | Изменение за период 1939-2001 гг., % | |

1939 г. | 2002 г. | |||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Северный | 3,8 | 5,6 | 3,9 | +47,4 |

Северо-Западный | 7,4 | 7,7 | 5,4 | +4,1 |

Центральный | 26,6 | 28,8 | 20,0 | +8,3 |

Волго-Вятский | 8,7 | 8,2 | 5,7 | -5,7 |

Центрально-Черноземный | 9,2 | 7,7 | 5,4 | — 16,3 |

Поволжский | 12,3 | 16,6 | 11,5 | + 35,0 |

Северо-Кавказский | 10,3 | 17,5 | 12,2 | +69,9 |

Уральский | 13,5 | 20,1 | 14,0 | +48,8 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Западно-Сибирский | 8,9 | 14,9 | 14,4 | +67,4 |

Восточно-Сибирский | 4,8 | 8,9 | 6,2 | +85,4 |

Дальневосточный | 3,0 | 7,0 | 4,9 | +133,3 |

Всего | 108,4 | 143,9 | 100 | +32,7 |

Источник: Демографический ежегодник России 2002. – М.: Госкомстат РФ, 2003.

Особенно сильно на протяжении XX в. увеличилось значение Дальневосточного (рост численности населения почти в 2,5 раза) и Восточно-Сибирского (рост почти в 2 раза) экономических районов – на их территорию шел особенно активный приток населения. Но в сумме они и в настоящее время дают лишь около 11% населения России. А Дальневосточный район занимает по численности населения предпоследнее место. Сократилась численность населения в Центрально-Черноземном и Волго-Вятском районах, откуда люди выезжали в районы нового освоения наиболее интенсивно.

С 2000 г. в Российской Федерации действует отличающаяся от сетки экономических районов система семи федеральных округов, которые были созданы для улучшения административного управления страной, состоящей из многочисленных регионов – субъектов Федерации. Федеральные округа также значительно различаются по численности населения, как это видно из данных табл. 4.3.3. Самый многонаселенный округ (Центральный) превосходит самый малонаселенный (Дальневосточный) по-прежнему более чем в 5 раз.

Таблица 4.3.3.

studfiles.net

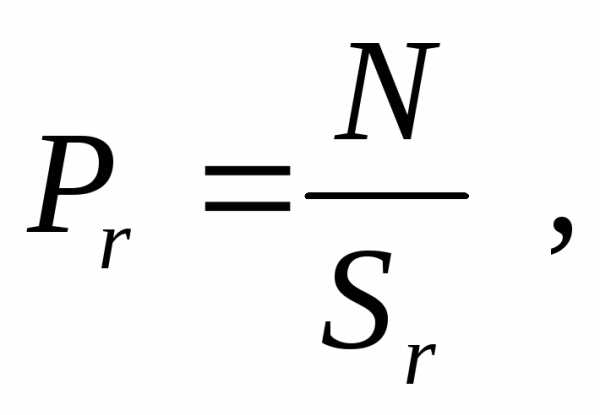

1.3.2. Относительные показатели размещения населения

Относительные показатели позволяют сравнивать интенсивность каких-либо явлений или процессов для разных территорий, периодов и групп населения, поскольку расчеты проводятся относительно одной и той же базы. Так, абсолютный показатель «количество рождений» не позволяет оценить масштабы явления, так как непонятно, за какой период и для какой численности населения он измерен. Другое дело, относительный показатель «рождаемость» – число родившихся за год в расчете на 1000 чел. Поэтому в научном анализе как правило, используются относительные показатели, а абсолютные лишь служат исходными данными для расчета относительных показателей. Не является исключением и территориальная организация населения.

При этом в соответствии с задачами дисциплины население соотносится, прежде всего, с территорией. Поэтому главный относительный показатель в территориальной организации населения – это плотность населения, т. е. количество жителей, приходящееся на единицу площади. По стандартным статистическим данным наиболее легко вычисляется средняя плотность населения, когда население всей территории делится на всю ее площадь:

где Р – средняя плотность;

N – население;

S – площадь.

В метрической системе плотность измеряется количеством человек на 1 км2. Если значение этого показателя оказывается меньшим единицы, то его обычно представляют как обратный – количество квадратных километров, приходящееся на одного человека. При этом в учет площади входят и такие территории, на которых люди явно не проживают или вообще проживать не могут. Поэтому более точным показателем оказывается реальная плотность населения. Для ее вычисления из всей площади территории вычитаются пространства, незаселенные людьми – крупные внутренние водные бассейны, ледники и т. п.:

где Рг – реальная плотность;

N – население;

Sr – площадь заселенной территории.

В некоторых случаях различия между средней и реальной плотностью населения могут быть очень велики. Например, для Гренландии с населением около 60 тыс. чел. в первом случае необходимо учитывать всю площадь 2,2 млн км2. И тогда получится около 40 км2 на 1 чел. А во втором случае только площадь, не покрытую ледниками – около 30 тыс. км2. И тогда получится реальная плотность примерно 2 человека на 1 км2, т. е. значение оказывается в 80 раз более высоким. Но именно оно правильно характеризует заселенность Гренландии.

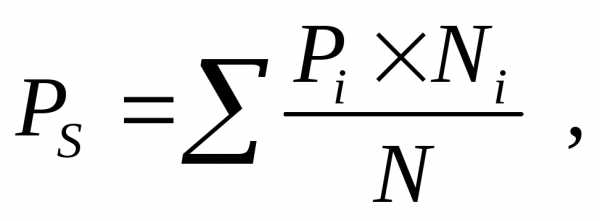

Но и реальная плотность не учитывает неравномерности размещения жителей внутри рассматриваемых единиц. Чтобы уменьшить этот недостаток, вычисляют показатель социальной плотности населения. Этот показатель представляет собой среднюю арифметическую из плотностей, взвешенных по численности населения. При практических расчетах рассматриваемую территорию разбивают на мелкие единицы, для каждой из которых учитывают среднюю плотность населения. В итоге получается упрощенная формула:

где Ps – социальная плотность;

Рs – средняя плотность i-й части территории;

Ni – численность населения i-й части территории;

N – все население территории.

При использовании этой формулы величина показателя зависит от того, на какие части была разбита исследуемая территория. Например, для территории России мы получим разные результаты, если разделим ее на экономические регионы, или субъекты Федерации, или низовые административные районы. При этом, чем меньше взятые единицы, тем точнее будет результат. Но в любом случае социальная плотность для территории России будет выше реальной, поскольку она показывает то значение плотности, которое характерно для большей части населения исследуемой территории.

Совпадение значений реальной и социальной плотности будет наблюдаться в том случае, если имеется идеально равномерное размещение населения по рассматриваемой территории. Таким образом, по соотношению значений можно судить о неравномерности размещения населения по территории. Чем ближе соотношение к единице, тем более равномерным является размещение населения.

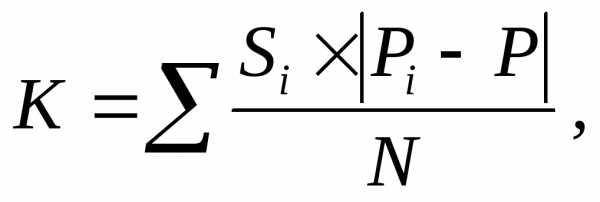

Но существует и специальный показатель, который называется мера территориальной концентрации населения. Его формула:

где К – мера территориальной концентрации населения;

DSi – доля площади i-й территории в общей площади;

DNi – доля населения i-й территории в общей численности населения.

Если значение этого показателя, измеряемого в условных единицах, равно 0, то имеется абсолютно равномерное распределение населения по территории. Если значение равно 2, то размещение абсолютно неравномерное (все население сосредоточено в одной точке, а вся остальная территория является незаселенной). Естественно, что значения показателя для реальных территорий будут колебаться между этими предельными значениями, а его формулу можно выразить и через показатели плотности:

где Si – площадь i-й территории;

Pi – средняя (реальная) плотность всей территории

Р – средняя плотность i-й территории;;

N – население всей территории.

Поэтому меру территориальной концентрации можно считать переходным показателем от абсолютных и относительных к сложным (составным). Изменение значения этого показателя с течением времени, вычисленного для одинаковых территориальных единиц, говорит о том, увеличивается или уменьшается неравномерность распределения населения по территории.

Близкий к предыдущему показатель, но вычисляемый не для населения вообще, а для населенных пунктов – степень равномерности размещения населенных мест. Его формула:

где Т – степень равномерности;

Rs – среднее расстояние между ближайшими соседними поселениями;

S – площадь территории;

n – количество населенных пунктов на территории.

При этом составляющую S / n иногда считают средним расстоянием между населенными пунктами на территории, т. е. реальное среднее расстояние между ближайшими соседними пунктами сравнивается в показателе со средним расстоянием между всеми пунктами территории. Значения показателя могут изменяться от 0 (скученность всех поселений в одном месте) до 2 (абсолютно равномерное распределение населенных пунктов по территории). При совершенно случайном распределении пунктов по территории значение показателя будет равно 1.

studfiles.net

Особенности размещения населения России

Размещение населения по территории

Вся территория России, за исключением некоторых арктических районов, практически заселена, но заселена крайне неравномерно. Средняя плотность населения — 8,6 человек на 1 кв. км (в Европейской части — 29 человек на 1 кв. км, а в Азиатской — около 2 человек на 1 кв. км). Наибольшая плотность населения (которая уменьшается постепенно к северу, югу и востоку) наблюдается в Центральной России. Самая высокая плотность населения (320 чел на 1 кв.км) в Московской области, а самая низкая – в Эвенкийском АО (0,03 чел на 1 кв.км).

Формы расселения и типы населенных пунктов

Население России живет в населенных пунктах, которые подразделяются на:

- города;

- поселки городского типа;

- рабочие поселки;

- курортные поселки;

- сельская местность (села, деревни, аулы, станицы).

Городом в России считается населенный пункт, в котором живет не менее 12 тыс человек при условии, что 95 % из них рабочие и служащие, а также члены их семей.

Поселком городского типа считается населенный пункт, численность населения которого не менее 3 тыс человек и доля незанятых сельским хозяйством составляет 85 %.

Жители городов и поселков городского типа считаются городским населением.

В России насчитывается свыше тысячи городов и около 2200 поселков городского типа.

Города различают по функциям: промышленные, транспортные, научные центры, города-курорты и т.д., а также по людности: малые (до 20 тыс.), средние (до 100 тыс.), большие (до 250 тыс), крупные (до 500 тыс), крупнейшие (до 1 млн) и города-миллионеры.

Города-миллионеры: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь.

Города-миллионеры, а также ряд крупнейших городов вместе со смежными городами меньших размеров образуют городские агломерации. Самая крупная агломерация России – Московская (14 млн человек). Другие крупные агломерации: Самарская, Нижегородская, Екатиринбургская.

Следующая стадия городского развития – мегалополисы в России пока не представлены. В стадии формирования находится мегалополис Москва – Владимир – Нижний Новгород, возможно формирование мегалополиса на оси Москва – Санкт-Петербург.

Сельское поселение отличается от городского меньшими размерами и зональной спецификой, т.е. характер расселения сельского населения различается по природным зонам в зависимости от условий для хозяйственной деятельности, обычаев и традиций проживающих в тех регионах народностей.

В зоне тундры преобладают крупные постоянные поселки по берегам рек, где жители занимаются охотой и рыболовством, которые сочетаются с временными пунктами, где останавливаются при перегоне стад оленеводы.

В северной тайге поселения, средние по величине, расположены также по берегам рек и озер, так как по ним чаще всего сплавляют лес. Жители этих селений занимаются лесозаготовками и животноводством на заливных лугах.

В южной тайге сеть мелких поселений обычно приурочена к возвышенностям, где небольшие сельскохозяйственные земли перемежаются с лесами и болотами.

В южной части лесной зоны земледелие носит уже не очаговый, а выборочный характер (распахано до 40% площадей). Сеть поселений здесь очень густая, но численность жителей в них невелика (в среднем 100 жителей). Это связано с невысоким плодородием подзолистых и дерново-подзолистых почв.

В лесостепной и степной зонах, где находятся самые плодородные почвы – черноземы, существует сплошное земледелие. Сеть поселений здесь менее густая, чем в лесной зоне, но сами населенные пункты многочисленны.

В сухих степях и пустынях земледелие опять приобретает черты очагового типа, поэтому сельские поселения крупные и располагаются в долинах рек и у пастбищ.

В горных районах расселение подчинено высотной зональности: в долинах рек расположены крупные поселения, жители которого занимаются земледелием, а выше расположены мелкие населенные пункты животноводов.

Урбанизация в России

В России, как и в большинстве развитых стран мира, приостановился процесс урбанизации: соотношение городских и сельских жителей сохранилось на уровне переписи 1989 г. — 73% (или 106,4 млн. человек) и 27% (или 38,8 млн. человек) соответственно.

Большая часть городского населения России проживает в крупных, крупнейших городах и городах – миллионерах. Причем, почти пятая часть населения страны проживает в 13 городах — «миллионниках»: Численность двух самых крупных городов России составила: Москвы — 10,4 млн. человек, Санкт-Петербурга — 4,7 млн. человек. Столица Российской Федерации входит в число 20-ти крупнейших городов мира. Среди субъектов РФ самые высокие показатели урбанизации (не считая городов Москва и С.Петербург) имеют: Мурманская область (92%), Магаданская область (92%) и Ханты-Мансийский АО (91%). Самые низкие показатели имеют Усть-Ордынский Бурятский АО (0%), Корякский АО (26%), Эвенкийский АО (33%), Чеченская республика (34%).

Среди регионов самые высокие показатели имеет Дальний Восток (78%), Центральный район (77%), Европейский Север и Северо-Запад (по 76%). Наименее урбанизирован Северный Кавказ (50%).

Зоны расселения населения России

По плотности и особенностям расселения людей, преобладающим типам населенных пунктов и степени хозяйственного освоения в России различают несколько зон.

Основная полоса расселения

Она включает почти всю Европейскую часть России, юг Сибири и Дальнего Востока и занимает 34% территории страны. Здесь находится зона сплошного заселения страны и проживает 93 % ее населения. В пределах этой зоны наблюдается высокая плотность населения (50 человек на 1 кв км), большое число крупных городов, городских агломераций, сосредоточена почти вся обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство (без оленеводства) страны.

Зона Крайнего Севера

Она расположена к северу от основной полосы расселения и включает 64% территории страны. Расселение в пределах этой зоны очаговое, т.е. отдельные населенные пункты и их группы разбросаны островками на необъятных просторах тундры и тайги, вблизи крупных ресурсных баз, по долинам рек и вдоль транспортных путей. Плотность населения здесь очень низкая – 0,9 человек на кв км и проживает всего 11,5 млн человек. В настоящее время происходит отток населения из этой зоны.

Аридная зона

Эта зона находится в районах пустынь и полупустынь, где крупные города формируются вблизи месторождений полезных ископаемых, а сельские поселения там, куда приходит вода.

geographyofrussia.com