Что происходит при дыхании – Что происходит в процессе дыхания диафрагмой? О важности брюшного дыхания. Какая существует норма частоты дыхания в минуту? Быстрое дыхание.

Как происходит процесс дыхания у человека

Ошибочно думать, что процесс дыхания у человека происходит только в легких.

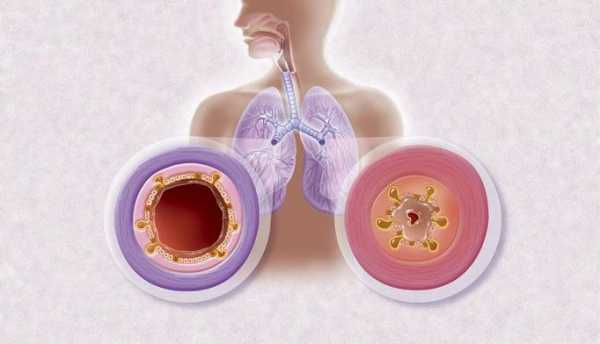

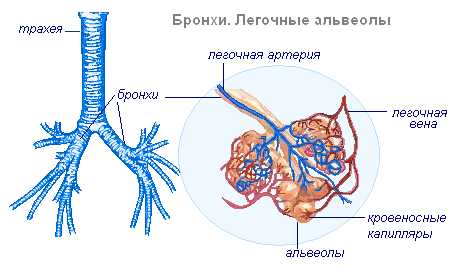

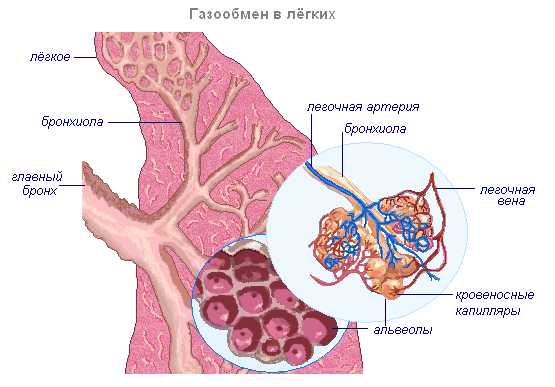

Его можно разделить на три основных этапа. Кислород, вдыхаемый легкими, поглощается кровью. Легкие представляют собой как бы губку, построенную из выростов в виде легочных пузырьков. Концевые части этих пузырьков носят название альвеол. Они оплетены густой сетью кровеносных сосудов. Общая поверхность легочных альвеол огромна. На этой большой поверхности и происходит соприкосновение кислорода с кровью.

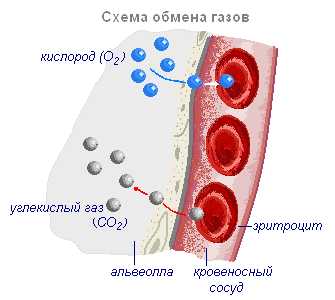

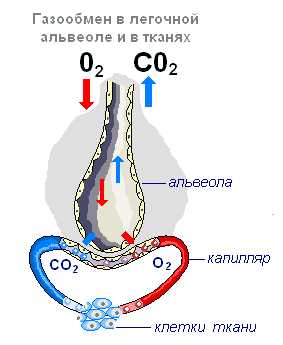

Через тонкие стенки альвеол диффузией кислород проникает в кровеносные сосуды.

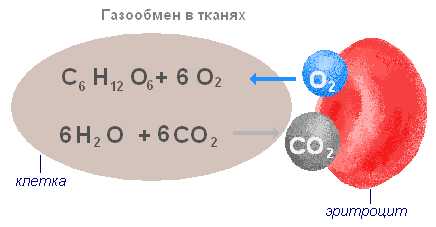

Далее наступает второй этап процесса дыхания. Кровь разносит кислород по всему телу и доставляет его тканям. Наконец, третий этап — клетки впитывают своей поверхностью принесенный к ним кислород и употребляют его на медленное горение, или окисление. В результате образуется углекислый газ. Кровь захватывает углекислый газ и уносит его в легкие, откуда он выделяется наружу при выдохе. Обычно процесс дыхания воспринимается только как ритмичное движение дыхательных органов.

Что же заставляет дыхательные органы — легкие — ритмично двигаться, всасывая воздух при расширении и выдыхая его при сжатии?

Дыхательные движения создаются специальными дыхательными мышцами. Эти мышцы, сокращаясь, вызывают уменьшение объема грудной клетки, а расширяясь, увеличивают его. За короткий промежуток времени между вдохом и выдохом в крови успевает произойти газовый обмен, то есть кровь отдает принесенный из организма углекислый газ и захватывает свежую порцию кислорода.

Сколько же воздуха поглощает человек при каждом вдохе?

В спокойном состоянии каждым вдохом человек вбирает в себя и выдыхает около 500 кубических сантиметров воздуха. Максимально сильным вдохом человек может вобрать в себя дополнительно 1500 кубических сантиметров воздуха. При глубоком выдохе, кроме обычных 500 кубических сантиметров, человек может отдать еще 1500 кубических сантиметров запасного воздуха.

Но легкие человека никогда не остаются пустыми, в них всегда содержится около 1500 кубических сантиметров остаточного газа.

Таким образом, если после максимального выдоха сделать сильный вдох, можно вобрать в себя до 3,5 литра воздуха. Добавив к этим 3,5 литра воздуха еще 1500 кубических сантиметров газа, которые остаются в легких даже при максимальном выдохе, получим общий объем газа, который может поместиться в легких человека.

Этот объем составляет около 5 литров.

В спокойном состоянии и при нормальных метеорологических условиях, когда температура воздуха держится в пределах 18—22° и относительная влажность составляет 40—70 процентов, человек может пропустить через свои легкие около 8 литров воздуха в минуту, то есть около 500 литров в час. При этом человеческий организм получает примерно 22 литра кислорода.

При выполнении тяжелой физической работы или при быстрых движениях дыхание у человека учащается и количество воздуха, пропускаемого через легкие, увеличивается в 10 и более раз. Так, например, спортсмены при беге или плавании вдыхают и выдыхают в минуту 120—130 литров воздуха; соответственно увеличивается и количество кислорода, получаемого организмом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.activestudy.info

Дыхание — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Дыха́ние (лат. respiratio) — основная форма диссимиляции у животных, растений и многих микроорганизмов. Дыхание — это физиологический процесс, обеспечивающий нормальное течение метаболизма (обмена веществ и энергии) живых организмов и способствующий поддержанию гомеостаза (постоянства внутренней среды), получая из окружающей среды кислород (О

Под внешним дыханием понимают газообмен между организмом и окружающей средой, включающий поглощение кислорода и выделение углекислого газа, а также транспорт этих газов внутри организма по системе дыхательных трубочек (трахейнодышащие насекомые) или в системе кровообращения.

Клеточное дыхание включает биохимические процессы транспортировки белков через клеточные мембраны; а также собственно окисление в митохондриях, приводящее к преобразованию химической энергии пищи.

У организмов, имеющих большие площади поверхности, контактирующие с внешней средой, дыхание может происходить за счёт диффузии газов непосредственно к клеткам через поры (например, в листьях растений, у полостных животных). При небольшой относительной площади поверхности транспорт газов осуществляется за счёт циркуляции крови (у позвоночных и других) либо в трахеях (у насекомых).

ru.wikipedia.org

Как происходит дыхание у человека?

Ошибочно думать, что процесс дыхания у человека происходит только в легких.

Его можно разделить на три основных этапа. Кислород, вдыхаемый легкими, поглощается кровью.

Легкие представляют собой как бы губку, построенную из выростов в виде легочных пузырьков. Концевые части этих пузырьков носят название альвеол. Они оплетены густой сетью кровеносных сосудов. Общая поверхность легочных альвеол огромна. На этой большой поверхности и происходит соприкосновение кислорода с кровью.

Далее наступает второй этап процесса дыхания.

Кровь разносит кислород по всему телу и доставляет его тканям. Наконец, третий этап — клетки впитывают своей поверхностью принесенный к ним кислород и употребляют его на медленное горение, или окисление. В результате образуется углекислый газ.

Кровь захватывает углекислый газ и уносит его в легкие, откуда он выделяется наружу при выдохе. Обычно процесс дыхания воспринимается только как ритмичное движение дыхательных органов.

Что же заставляет дыхательные органы — легкие — ритмично двигаться, всасывая воздух при расширении и выдыхая его при сжатии?

Дыхательные движения создаются специальными дыхательными мышцами. Эти мышцы, сокращаясь, вызывают уменьшение объема грудной клетки, а расширяясь, увеличивают его.

За короткий промежуток времени между вдохом и выдохом в крови успевает произойти газовый обмен, то есть кровь отдает принесенный из организма углекислый газ и захватывает свежую порцию кислорода.

Сколько же воздуха поглощает человек при каждом вдохе?

В спокойном состоянии каждым вдохом человек вбирает в себя и выдыхает около 500 кубических сантиметров воздуха. Максимально сильным вдохом человек может вобрать в себя дополнительно 1500 кубических сантиметров воздуха. При глубоком выдохе, кроме обычных 500 кубических сантиметров, человек может отдать еще 1500 кубических сантиметров запасного воздуха.

Но легкие человека никогда не остаются пустыми, в них всегда содержится около 1500 кубических сантиметров остаточного газа.

Таким образом, если после максимального выдоха сделать сильный вдох, можно вобрать в себя до 3,5 литра воздуха.

Добавив к этим 3,5 литра воздуха еще 1500 кубических сантиметров газа, которые остаются в легких даже при максимальном выдохе, получим общий объем газа, который может поместиться в легких человека.

Этот объем составляет около 5 литров.

В спокойном состоянии и при нормальных метеорологических условиях, когда температура воздуха держится в пределах 18—22° и относительная влажность составляет 40—70 процентов, человек может пропустить через свои легкие около 8 литров воздуха в минуту, то есть около 500 литров в час.

При этом человеческий организм получает примерно 22 литра кислорода.

При выполнении тяжелой физической работы или при быстрых движениях дыхание у человека учащается и количество воздуха, пропускаемого через легкие, увеличивается в 10 и более раз. Так, например, спортсмены при беге или плавании вдыхают и выдыхают в минуту 120—130 литров воздуха; соответственно увеличивается и количество кислорода, получаемого организмом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вконтакте

Google+

Одноклассники

Дыхание

Дыхание — это процесс поступления воздуха в легкие и его выход из легких.

Дыхание также называется вентиляцией легких. Дыхание является одним из жизненно необходимых физиологических процессов. Процесс дыхания обеспечивает обогащение организма кислородом и избавляет организм от диоксида углерода.

Процесс газообмена во время дыхания происходит в легочных альвеолах путем пассивной диффузии газов между альвеолярным газом и кровью в капиллярах легких. После растворения газов в крови, сердце переносит обогащенную кислородом кровь по организму.

Обычное дыхание у человека называется нормальным дыханием.

Помимо удаления из организма диоксида углерода, во время дыхания из организма удаляется жидкость, так как выдыхаемый воздух имеет относительную влажность 100%, это хорошо заметно при выдохе на морозном воздухе.

Дыхание является одной из функций организма, которые управляются как сознательно так и бессознательно.

Процесс дыхания

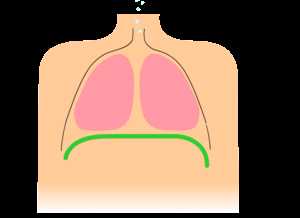

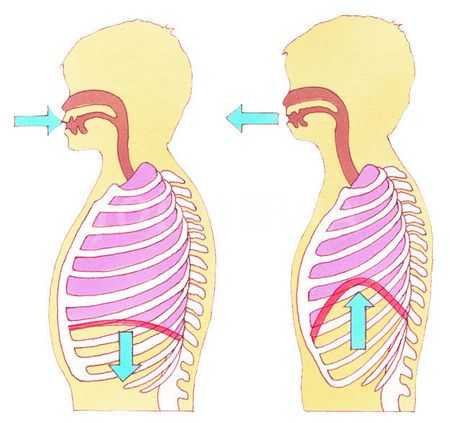

При вдохе и выдохе сокращается и расширяется диафрагма, куполообразные мышцы, которые отделяют грудную клетку и живот.

Расслабление живота приводит к сжатию брюшной полости, увеличивается объем брюшной полости, что приводит к понижению давления в грудной полости, происходит расширение легких под атмосферным давлением. При расслаблении диафрагмы воздух выходит из легких за счёт их эластичности. Это процесс тихого мягкого (легкого) дыхания, который не требует много энергии. При необходимости увеличения силы дыхания, мышцы живота противостоят увеличению объема, повышенное давление в животе поднимает грудную клетку и диафрагму вверх, что увеличивает объем вдыхаемого воздуха.

Выдох следует после расслабления диафрагмы, но выдох может быть принудительно усилен, путем воздействия мышц живота на грудную клетку. Это так называемый форсированный выдох, путем повышения давления на стенки дыхательных путей. При форсированном выдохе происходит сужение дыхательных путей, иногда он может сопровождаться свистом.

Контролируемое (сознательное) дыхание

Сознательное дыхание происходит при определенных занятиях человека, например при упражнениях йогой, при специальных формах медитации, при холотропном дыхании, во время разговора или пения.

Речь человека зависит от сознательного контроля дыхания. Возможность влиять на сознательный контроль дыхания может оказывать влияние на ретикулярную структуру в стволе головного мозга, состоящую из взаимосвязанных соединений нейронных сетей, автономно контролирующих дыхание и сердечнососудистую систему.

Неконтролируемое (бессознательное) дыхание

Такой вид дыхания контролируется бессознательно в специальных центрах ствола мозга, которые автоматически регулируют глубину и частоту дыхания в зависимости от потребностей организма в каждый момент времени.

Когда в крови увеличивается уровень диоксида углерода, он вступает в реакцию с водой, содержащейся в ней, что приводит к образованию углекислого газа. Во время физической нагрузки происходит ферментация молочной кислоты, что приводит к снижению pH.

Падение pH крови стимулирует хеморецепторы в телах сонных артерий и аорты, а также хеморецепторы, находящиеся в дыхательном центре продолговатого мозга.

Хеморецепторы направляют множество нервных импульсов в дыхательный центр в продолговатом мозге и в мозговой мост. Это запускает нервные импульсы через диафрагмальные и грудные нервы в диафрагму.

Здоровый человек не может добровольно перестать дышать на неопределенное время. Так во время задержки дыхания в крови повышается уровень углекислого газа и человек начинает испытывать чувство кислородного голодания.

Это неподавляемый рефлекс, который направлен на сохранение организма живим, так как падение уровня кислорода в крови приводит к необратимым изменениям в головном мозге и в дальнейшем к смерти. В случае если человек захочет задержать дыхание и сознательно перестать дышать, даже когда организм станет требовать этого, то человек просто потеряет сознание, после чего возобновится бессознательное дыхание.

Именно поэтому невозможно покончить жизнь самоубийством таким способом, за исключением блокировки дыхательных путей, например при утоплении.

Холотропное дыхание

Холотропное дыхание является одним из примеров сознательного дыхания и практикуется как метод трансперсональной психотерапии, который заключается в гипервентиляции легких с помощью учащенного дыхания.

Холотропное дыхание приводит к потери большого количества углекислого газа из крови, что приводит к сужению сосудов головного мозга и последующему торможению коры головного мозга с активизацией подкорки, приводящее к возникновению переживаний, вытесненных из мозга. Повышается pH крови и возникает респираторный алкалоз. Гемоглобин прочнее связывает кислород и который уже слабее передается тканям организма, ткани начинают испытывать кислородное голодание.

Холотропное дыхание приводит к гипоксии мозга, что провоцирует отмирание его клеток.

Именно поэтому холотропное дыхание часто подвергается критике.

Похожие главы из других работ:

Аэробное и анаэробное дыхание растений

2. Анаэробное дыхание

Анаэробное дыхание. Некоторые микроорганизмы способны использовать для окисления органических или неорганических веществ не молекулярный кислород, а другие окисленные соединения, например, соли азотной, серной и угольной кислот…

Гетеротрофные организмы.

Окисление органических веществ (дыхание) для энергетического обеспечения жизнедеятельности

3. Дыхание

Дыхание. Первоначально люди называли дыханием просто вдыхание и выдыхание воздуха. Долгое время считали даже, что человек никак не изменяет состав воздуха при дыхании, и вообще вдыхает воздух, только чтобы охладить «перегретые» лёгкие…

Дыхательная система человека

Дыхание

Различают внешнее дыхание — совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода и удаление углекислого газа клеточное, или тканевое…

Иммобилизованные растительные клетки

2.2 Дыхание

О жизнеспособности клеток судят по их дыханию, которое можно измерять в течение инкубации через различные промежутки времени.

Измерения проводят с помощью кислородного электрода Кларка по следующей стандартной методике. Клетки…

Микробиология

2. Энергетический обмен микробов. Способы получения энергии — брожение, дыхание.Типы дыхания бактерий

Жизненные функции микроорганизмов: питание, дыхание, рост и размножение — изучает физиология. В основе физиологических функций лежит непрерывный обмен веществ (метаболизм). Сущность обмена веществ составляют два противоположных…

Морфология и метаболизм дрожжей

1.5.2 Дыхание

При росте в аэробных условиях при низком содержании глюкозы в среде дрожжи получают АТФ за счет процессов дыхания, как это делает большинство аэробных организмов…

Основы микробиологии, физиологии питания и санитарии

2.3 Дыхание микроорганизмов

Описанные выше процессы ассимиляции пищи протекают с затратой энергии.

Потребность в энергии обеспечивается процессами энергетического обмена, сущность которых заключается в окислении органических веществ…

Превращение микроорганизмами соединений углерода

Анаэробное дыхание

При анаэробном дыхании конечным акцептором электронов могут являться углеводы, в числе других органических веществ, но не молекулярный кислород. Бактерии, способные к анаэробному дыханию, имеют укороченную дыхательную цепь…

Превращение микроорганизмами соединений углерода

Аэробное дыхание

При аэробном дыхании донором водорода или электронов являются органические (реже неорганические) вещества, а конечным акцептором — молекулярный кислород.

При аэробном дыхании пируват, образованный в ходе гликолиза и пути Энтнера-Дудорова…

Предмет, задачи и методы физиологии растений

85. Дыхание как совокупность последовательных окислительно-восстановительных процессов

В процессе дыхания участвует сложная цепь окислительно-восстановительных превращений углеводов и жиров.

Под окислением какого-либо соединения понимают процесс потери им электрона (протона), под восстановлением — их присоединения…

Регуляция дыхания

3. Рефлексы дыхательного центра и рефлекторное влияние на дыхание

На активность нейронов дыхательного центра выраженное влияние оказывают рефлекторные воздействия.

Различают постоянные и непостоянные (эпизодические) рефлекторные влияния на дыхательный центр…

Стадии дыхания семян злаковых

4. Анаэробное дыхание семян злаковых

Анаэробное окисление углеводов идёт по пути гликолиза. Гликолиз — это анаэробный процесс, приводящий к распаду одной молекулы глюкозы на две молекулы пировиноградной кислоты.

При этом высвобождается энергия…

Строение, свойства и функции белков

3. Клеточное дыхание и его строение

Клеточное дыхание, или тканевое дыхание, или внутреннее дыхание — это совокупность управляемых окислительно-восстановительных реакций в клетке, главным назначением и результатом которых является образование энергии…

Физиология дыхания

1.Характеристика понятия «дыхание»

Дыхание- это совокупность процессов, обеспечивающих потребление организмом кислорода и выделение двуокиси углерода. — В условиях покоя в организме за 1 минуту потребляется в среднем 250 — 300 мл О2 и выделяется 200 — 250 мл СО2…

Физиология дыхания

2.Внешнее дыхание

Внешнее дыхание осуществляется благодаря изменениям объема грудной клетки и сопутствующим изменениям объема легких. Во время вдоха объем грудной клетки увеличивается, а во время выдоха — уменьшается…

ekoshka.ru

Дыхание — это процесс жизни

Дыхание – это сложный многоступенчатый физиологический процесс, суть которого заключается в поглощении кислорода из окружающей среды для последующего его участия в окислительно-восстановительных реакциях.

Однако оно присуще не только высшим животным, но и всем аэробным организмам, в том числе и одноклеточным, а потому можно сказать, что это основной способ получения макроэргических соединений. Образующаяся в процессе дыхания энергия далее расходуется на многочисленные нужды организма. Около 20% от всего кислорода потребляет головной мозг, т.к. на проведение высокоскоростных импульсов затрачивается очень много субстратов. У человека дыхание протекает в двух крупных фазах: внешнее дыхание (это процесс газообмена между стенками альвеол легких и капиллярами) и внутреннее — дальнейшая транспортировка кислорода ко всем клеткам и тканям.

Дыхание на уровне клетки

Однако первое является результатом работы органов и тканей, а вот клеточное дыхание – это процесс уже на молекулярном и атомарном уровнях, при котором кислород необходим для цепи переноса электронов с отщеплением отрицательного заряда от О2 и образованием воды и высокоэнергетических соединений. Также для непрерывного протекания этих реакций нужны специализированные белки и донор протонов. Дыхание высших организмов и процесс дыхания организмов, измеряемых микрометрами, существенно различаются. Так, бактерии различаются по 3 типам отношения к кислороду. Строгие аэробы получают молекулярный кислород непосредственно: используют кислород связанный (углекислый газ, оксид серы и др.), молекулярный же для них губителен. Смешанный тип дыхания у факультативных бактерий подразумевает возможность использования как связанного, так и молекулярного кислорода в зависимости от условий.

Механизмы дыхания человека

Итак, внешнее дыхание – это процесс, который осуществляется благодаря структуре воздухоносных путей и работе мускулатуры грудной клетки и диафрагмы, вследствие которой давление в легких падает, газы перемещаются внутрь. Выдох – обратный процесс, при котором воздух (главным образом углекислота) выходит наружу. В норме поток газов по дыхательным путям является ламинарным, то есть параллельно стенкам бронхов, а при возникновении препятствий (обтурация инородным предметом, скопление слизи) возникают турбулентные завихрения. Насыщение крови кислородом происходит именно в легких, после чего она, оксигенированная, переносится по капиллярам, собирается в более крупные сосуды и в конечном итоге поступает в сердце. Оттуда она выходит по аорте и вступает в большой круг кровообращения.

Патология

Патология

Необходимо различать понятия дыхания и вентиляции. Второе — это процесс сокращения межреберных и глубоких мышц грудной клетки для изменения ее размера, движения воздуха по трахее и бронхам к альвеолам. В свою очередь, дыхание – это процесс не менее активный, но означает газообмен на альвеолярно-капиллярном уровне. Причинами слабой вентиляции могут быть заболевания с поражением дыхательных путей, деформации грудной клетки, обструкция или рестрикция (эмфизема, бронхиальная астма, бронхит), системная склеродермия. Массивная вентиляция легких также может быть вследствие патологических состояний: инфекции, фармакологического действия препаратов, состояния перевозбуждения, высокой физической нагрузки.

fb.ru

Дыхание

Эволюция дыхательной системы

Всё живое на Земле существует за сёт солнечного тепла и энергии, достигающей поверхности нашей планеты. Все животные и человек приспособились добывать энергию из синтезированных растениями органических веществ. Чтобы использовать энергию Солнца, заключённую в молекулах органических веществ, её необходимо высвободить, окислив эти вещества. Чаще всего в качестве окислителя используют кислород воздуха, благо он составляет почти четверть объёма окружающей атмосферы.

Одноклеточные простейшие животные, кишечнополостные, свободноживущие плоские и круглые черви дышат всей поверхностью тела. Специальные органы дыхания — перистые жабры появляются у морских кольчатых червей и у водных членистоногих. Органами дыхания членистоногих являются трахеи, жабры, листовидные лёгкие расположенные в углублениях покрова тела. Система органов дыхания ланцетника представлена жаберными щелями, пронизывающими стенку переднего отдела кишечника — глотку. У рыб под жаберными крышками располагаются жабры, обильно пронизанными мельчайшими кровеносными сосудами. У наземных позвоночных органами дыхания являются лёгкие. Эволюция дыхания у позвоночных шла по пути увеличения площади легочных перегородок, участвующих в газообмене, совершенствования транспортных систем доставки кислорода к клеткам, расположенным внутри организма, и развития систем, обеспечивающих вентиляцию органов дыхания.

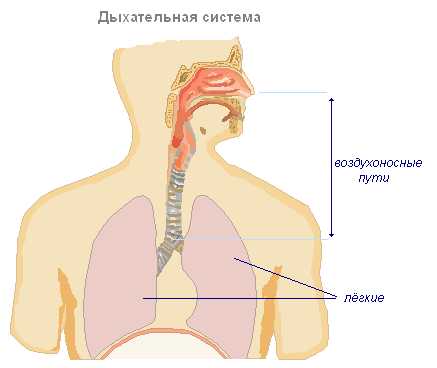

Строение и функции органов дыхания

Необходимым условием жизнедеятельности организма является постоянный газообмен между организмом и окружающей средой. Органы, по которым циркулируют вдыхаемый и выдыхаемый воздух, объединяются в дыхательный аппарат. Систему органов дыхания образуют носовая полость, глотка, гортань, трахея, бронхи и лёгкие. Большинство из них представляют собой воздухоносные пути и служат для проведения воздуха в лёгкие. В лёгких и происходят процессы газообмена. При дыхании организм получает из воздуха кислород, который разносится кровью по всему телу. Кислород участвует в сложных окислительных процессах органических веществ, при котором освобождается необходимая организму энергия. Конечные продукты распада — углекислота и частично вода — выводятся из организма в окружающую среду через органы дыхания.

| Название отдела | Особенности строения | Функции |

| Воздухоносные пути | ||

| Полость носа и носоглотка | Извилистые носовые ходы. Слизистая снабжена капиллярами, покрыта мерцательным эпителием и имеет много слизистых железок. Есть обонятельные рецепторы. В полости носа открываются воздухоносные пазухи костей. |

|

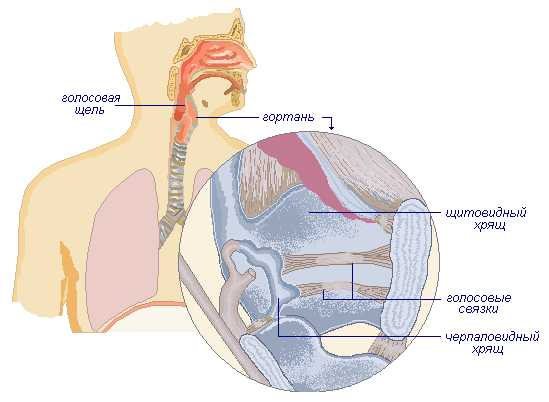

| Гортань | Непарные и парные хрящи. Между щитовидным и черпаловидными хрящами натянуты голосовые связки, образующие голосовую щель. Надгортанник прикреплён к щитовидному хрящу. Полость гортани выстлана слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием. |

|

| Трахея и бронхи | Трубка 10–13 см с хрящевыми полукольцами. Задняя стенка эластичная, граничит с пищеводом. В нижней части трахея разветвляется на два главных бронха. Изнутри трахея и бронхи выстланы слизистой оболочкой. | Обеспечивает свободное поступление воздуха в альвеолы лёгких. |

| Зона газообмена | ||

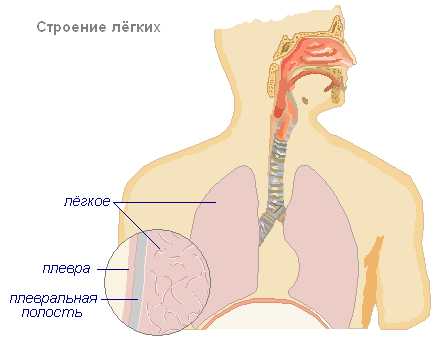

| Лёгкие | Парный орган — правое и левое. Мелкие бронхи, бронхиолы, легочные пузырьки (альвеолы). Стенки альвеол образованы однослойным эпителием и оплетены густой сетью капилляров. | Газообмен через альвеолярно-капилярную мембрану. |

| Плевра | Снаружи каждое лёгкое покрыто двумя листками соединительнотканной оболочки: легочная плевра прилегает к лёгким, пристеночная — к грудной полости. Между двумя листками плевры — полость (щель), заполненная плевральная жидкостью. |

|

Функции дыхательной системы

- Обеспечение клеток организма кислородом О2.

- Удаление из организма углекислого газа СО2, а также некоторых конечных продуктов обмена веществ (паров воды, аммиака, сероводорода).

Носовая полость

Воздухоносные пути начинаются с носовой полости, которая через ноздри соединяется с окружающей средой. От ноздрей воздух проходит по носовым ходам, выстланным слизистым, реснитчатым и чувствительным эпителием. Наружный нос состоит из костных и хрящевых образований и имеет форму неправильной пирамиды, которая изменяется в зависимости от особенностей строения человека. В состав костного скелета наружного носа входят носовые косточки и носовая часть лобной кости. Хрящевой скелет является продолжением костного скелета и состоит из гиалиновых хрящей различной формы. Полость носа имеет нижнюю, верхнюю и две боковые стенки. Нижняя стенка образована твёрдым нёбом, верхняя — решётчатой пластинкой решётчатой кости, боковая — верхней челюстью, слёзной костью, глазничной пластинкой решётчатой кости, нёбной костью и клиновидной костью. Носовой перегородкой полость носа разделена на правую и левую части. Перегородка носа образована сошником, перпендикулярной пластинкой решётчатой кости и спереди дополняется четырёхугольным хрящом носовой перегородки.

На боковых стенках полости носа располагаются носовые раковины — по три с каждой стороны, что увеличивает внутреннюю поверхность носа, с которой соприкасается вдыхаемый воздух.

Носовая полость образована двумя узкими и извилистыми носовыми ходами. Здесь воздух согревается, увлажняется и освобождается от частичек пыли и микробов. Оболочка, выстилающая носовые ходы, состоит из клеток, которые выделяют слизь, и клеток реснитчатого эпителия. Движением ресничек слизь вместе с пылью и микробами направляется из носовых ходов наружу.

Внутренняя поверхность носовых ходов богато снабжена кровеносными сосудами. Вдыхаемый воздух, попадает в полость носа, обогревается, увлажняется, очищается от пыли и частично обезвреживается. Из носовой полости он попадает в носоглотку. Затем воздух из носовой полости попадает в глотку, а из неё — в гортань.

Гортань

Гортань — один из отделов воздухоносных путей. Сюда из носовых ходов через глотку поступает воздух. В стенке гортани есть несколько хрящей: щитовидный, черпаловидный и др. В момент глотания пищи мышцы шеи поднимают гортань, а надгортанный хрящ опускается и закрывается гортань. Поэтому пища поступает только в пищевод и не попадает в трахею.

В узкой части гортани расположены голосовые связки, посредине между ними находится голосовая щель. При прохождении воздуха голосовые связки вибрируют, производя звук. Образование звука происходит на выдохе при управляемом человеком движении воздуха. В формировании речи участвуют: носовая полость, губы, язык, мягкое нёбо, мимические мышцы.

Трахея

Гортань переходит в трахею (дыхательное горло), которая имеет форму трубки длиной около 12 см, в стенках которого есть хрящевые полукольца, не позволяющие ей спадать. Задняя стенка её образована соединительнотканной перепонкой. Полость трахеи, как и полость других воздухоносных путей выстлана мерцательным эпителием, препятствующим проникновению в лёгкие пыли и других инородных тел. Трахея занимает серединное положение, сзади она прилежит к пищеводу, а по бокам от неё располагаются сосудисто-нервыне пучки. Спереди шейный отдел трахеи прикрывают мышцы, а вверху она охватывается ещё щитовидной железой. Грудной отдел трахеи прикрыт спереди рукояткой грудины, остатками вилочковой железы и сосудами. Изнутри трахея покрыта слизистой оболочкой, содержащей большое количество лимфоидной ткани и слизистых желёз. При дыхании мелкие частички пыли прилипают к увлажнённой слизистой оболочке трахеи, а реснички мерцательного эпителия продвигают их обратно к выходу из дыхательных путей.

Нижний конец трахеи делится на два бронха, которые затем многократно ветвятся, входят в правое и левое лёгкие, образуя в лёгких «бронхиальное дерево».

Бронхи

В грудной полости трахея делится на два бронха — левый и правый. Каждый бронх входит в лёгкое и там делится на бронхи меньшего диаметра, которые разветвляются на мельчайшие воздухоносные трубочки — бронхиолы. Бронхиолы в результате дальнейшего ветвления переходят в расширения — альвеолярные ходы, на стенках которых находятся микроскопические выпячивания, называемые легочными пузырьками, или альвеолами.

Стенки альвеол построены из особого тонкого однослойного эпителия и густо оплетены капиллярами. Общая толщина стенки альвеолы и стенки капилляра составляет 0,004 мм. Через эту тончайшую стенку происходит газообмен: в кровь из альвеолы поступает кислород, а обратно — углекислый газ. В лёгких насчитывается несколько сотен миллионов альвеол. Общая поверхность их у взрослого человека составляет 60–150 м2. благодаря этому в кровь поступает достаточное количество кислорода (до 500 литров в сутки).

Лёгкие

Лёгкие занимают почти всю полость грудной полости и представляют собой упругие губчатые органы. В центральной части лёгкого располагаются ворота, куда входят бронх, легочная артерия, нервы, а выходят легочные вены. Правое лёгкое делится бороздами на три доли, левое на две. Снаружи лёгкие покрыты тонкой соединительнотканной плёнкой — легочной плеврой, которая переходит на внутреннею поверхность стенки грудной полости и образует пристенную плевру. Между этими двумя плёнками находится плевральная щель, заполненная жидкостью, уменьшающей трение при дыхании.

На лёгком различают три поверхности: наружную, или рёберную, медиальную, обращённую в сторону другого лёгкого, и нижнюю, или диафрагмальную. Кроме того, в каждом лёгком различают два края: передний и нижний, отделяющие диафрагмальную и медиальную поверхности от рёберной. Сзади рёберная поверхность без резкой границы переходит в медиальную. Передний край левого лёгкого имеет сердечную вырезку. На медиальной поверхности лёгкого располагаются его ворота. В ворота каждого лёгкого входит главный бронх, легочная артерия, которая несёт в лёгкое венозную кровь, и нервы, иннервирующие лёгкое. Из ворот каждого лёгкого выходят две легочные вены, которые несут к сердцу артериальную кровь, и лимфатические сосуды.

Лёгкие имеют глубокие борозды, разделяющие их на доли — верхнюю, среднюю и нижнюю, а в левом две — верхнюю и нижнюю. Размеры лёгкого не одинаковы. Правое лёгкое несколько больше левого, при этом оно короче его и шире, что соответствует более высокому стоянию правого купола диафрагмы в связи с правосторонним расположением печени. Цвет нормальных лёгких в детском возрасте бледно-розовый, а у взрослых они приобретают тёмно-серую окраску с синеватым оттенком — следствие отложения в них попадающих с воздухом пылевых частиц. Ткань лёгкого мягкая, нежная и пористая.

Газообмен лёгких

В сложном процессе газообмена выделяют три основные фазы: внешнее дыхание, перенос газа кровью и внутреннее, или тканевое, дыхание. Внешнее дыхание объединяет все процессы, происходящие в лёгком. Оно осуществляется дыхательным аппаратом, к которому относятся грудная клетка с мышцами, приводящими её в движение, диафрагма и лёгкие с воздухоносными путями.

Воздух, поступивший в лёгкие при вдохе, изменяет свой состав. Воздух в лёгких отдаёт часть кислорода и обогащается углекислым газом. Содержание углекислого газа в венозной крови выше, чем в воздухе, находящемся в альвеолах. Поэтому углекислый газ выходит из крови в альвеолы и содержание его меньше, чем в воздухе. Сначала кислород растворяется в плазме крови, далее связывается с гемоглобином, а в плазму поступают новые порции кислорода.

Переход кислорода и углекислого газа из одной среды в другую проходит благодаря диффузии от большей концентрации к меньшей. Хотя диффузия протекает медленно, поверхность контакта крови с воздухом в лёгких настолько велика, что полностью обеспечивает нужный газообмен. Подсчитано, что полный газообмен между кровью и альвеолярным воздухом может происходить за время, которое втрое короче, чем время пребывания крови в капиллярах (т.е. в организме имеются значительные резервы обеспечения тканей кислородом).

Венозная кровь, попав в лёгкие, отдаёт углекислый газ, обогащается кислородом и превращается в артериальную. В большом круге эта кровь расходится по капиллярам во все ткани и отдаёт кислород клеткам тела, которые постоянно потребляют его. Углекислого газа, выделяющегося клетками в результате их жизнедеятельности, здесь больше, чем в крови, и он диффундирует из тканей в кровь. Таким образом, артериальная кровь, пройдя через капилляры большого круга кровообращения, становится венозной и правой половиной сердца направляется в лёгкие, здесь опять насыщается кислородом и отдаёт углекислый газ.

В организме дыхание осуществляется с помощью дополнительных механизмов. Жидкие среды, входящие в состав крови (её плазмы), обладают низкой растворимостью в них газов. Поэтому, для того чтобы человек мог существовать, ему нужно было бы иметь сердце мощнее в 25 раз, лёгкие — в 20 раз и за одну минуту перекачивать более 100 литров жидкости (а не пять литров крови). Природа нашла способ преодоления этой трудности, приспособив для переноса кислорода особое вещество — гемоглобин. Благодаря гемоглобину кровь способна связывать кислород в 70 раз, а углекислый газ — в 20 раз больше, чем жидкая часть крови — её плазма.

Альвеола — тонкостенный пузырёк диаметром 0,2 мм, заполненный воздухом. Стенка альвеолы образована одним слоем плоских клеток эпителия, по наружной поверхности которых разветвляется сетка капилляров. Таким образом, газообмен происходит через очень тонкую перегородку, образованную двумя слоями клеток: стенки капилляра и стенки альвеолы.

Обмен газов в тканях (тканевое дыхание)

Обмен газов в тканях осуществляется в капиллярах по тому же принципу, что и в лёгких. Кислород из тканевых капилляров, где его концентрация высока, переходит в тканевую жидкость с более низкой концентрацией кислорода. Из тканевой жидкости он проникает в клетки и сразу же вступает в реакции окисления, поэтому в клетках практически нет свободного кислорода.

Диоксид углерода по тем же законам поступает из клеток, через тканевую жидкость, в капилляры. Выделяющийся углекислый газ способствует диссоциации оксигемоглобина и сам вступает в соединение с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, транспортируется в лёгкие и выделяется в атмосферу. В оттекающей от органов венозной крови углекислый газ находится как в связанном, так и в растворённом состоянии в виде угольной кислоты, которая в капиллярах лёгких легко распадается на воду и углекислый газ. Угольная кислота может также вступать в соединения с солями плазмы, образуя бикарбонаты.

В лёгких, куда поступает венозная кровь, кислород снова насыщает кровь, а углекислый газ из зоны высокой концентрации (легочных капилляров) переходит в зону низкой концентрации (альвеол). Для нормального газообмена воздух в лёгких постоянно сменяться, что достигается ритмическими атаками вдоха и выдоха, за счёт движений межрёберных мышц и диафрагмы.

Транспорт кислорода в организме

| Путь кислорода | Функции |

| Верхние дыхательные пути | |

| Носовая полость | Увлажнение, согревание, обеззараживание воздуха, удаление частиц пыли |

| Глотка | Проведение согретого и очищенного воздуха в гортань |

| Гортань | Проведение воздуха из глотки в трахею. Защита дыхательных путей от попадания пищи надгортанным хрящом. Образование звуков путём колебания голосовых связок, движения языка, губ, челюсти |

| Трахея | Свободное продвижение воздуха |

| Бронхи | Свободное продвижение воздуха |

| Лёгкие | Органы дыхания. Дыхательные движения осуществляются под контролем центральной нервной системы и гуморального фактора, содержащегося в крови, — СО2 |

| Альвеолы | Увеличивают площадь дыхательной поверхности, осуществляют газообмен между кровью и лёгкими |

| Кровеносная система | |

| Капилляры лёгких | Транспортируют венозную кровь из легочной артерии в лёгкие. По законам диффузии О2 поступает из мест большей концентрации (альвеолы) в места меньшей концентрации (капилляры), в то же время СО2 диффундирует в противоположном направлении. |

| Легочная вена | Транспортирует О2 от лёгких к сердцу. Кислород, попав в кровь, сначала растворяется в плазме, затем соединяется с гемоглобином, и кровь становится артериальной |

| Сердце | Проталкивает артериальную кровь по большому кругу кровообращения |

| Артерии | Обогащают кислородом все органы и ткани. Легочные артерии несут венозную кровь к лёгким |

| Капилляры тела | Осуществляют газообмен между кровью и тканевой жидкостью. О2 переходит в тканевую жидкость, а СО2 диффундирует в кровь. Кровь становится венозной |

| Клетка | |

| Митохондрии | Клеточное дыхание — усвоение О2 воздуха. Органические вещества благодаря О2 и дыхательным ферментам окисляются (диссимиляция) конечные продукты — Н2О, СО2 и энергия которая идёт на синтез АТФ. Н2О и СО2 выделяются в тканевую жидкость, из которой диффундируют в кровь. |

Значение дыхания.

Дыхание — это совокупность физиологических процессов, обеспечивающих газообмен между организмом и внешней средой (внешнее дыхание), и окислительных процессов в клетках, в результате которых выделяется энергия (внутреннее дыхание). Обмен газов между кровью и атмосферным воздухом (газообмен) — осуществляется органами дыхания.

Источником энергии в организме служат пищевые вещества. Основным процессом, освобождающим энергию этих веществ, является процесс окисления. Он сопровождается связыванием кислорода и образованием углекислого газа. Учитывая, что в организме человека нет запасов кислорода, непрерывное поступление его жизненно необходимо. Прекращение доступа кислорода в клетки организма ведёт к их гибели. С другой стороны, образованный в процессе окисления веществ углекислый газ должен быть удалён из организма, так как накопление значительного количества его опасно для жизни. Поглощение кислорода из воздуха и выделение углекислого газа осуществляется через систему органов дыхания.

Биологическое значение дыхания заключается в:

- обеспечении организма кислородом;

- удалении углекислого газа из организма;

- окислении органических соединений БЖУ с выделением энергии, необходимой человеку для жизнедеятельности;

- удалении конечных продуктов обмена веществ (пары воды, аммиака, сероводорода и т.д.).

biouroki.ru

Что происходит в процессе дыхания диафрагмой? О важности брюшного дыхания. Какая существует норма частоты дыхания в минуту? Быстрое дыхание.

В статье рассматриваются следующие вопросы:

чем полезно брюшное дыхание, в частности, для профилактики артрита

что при этом происходит в организме

приводятся сравнительные данные по частоте дыхательных движений при различных способах потребления воздуха

«быстрое» дыхание — вредно или полезно

Какой способ дыхания для здоровья человека наилучший и почему? Изучая данный вопрос, Поль Брэгг пришел к выводу, что это — диафрагмальное дыхание. Оно наиболее естественно для человека.

К сожалению, с возрастом мы все больше отходим от этого типа, предпочитая дышать грудью. Причина кроется в том, что в процессе взросления наша двигательная активность снижается.

Мы все больше ведем сидячий образ жизни, а неправильные позы за столом или рулем авто, сдерживают движение диафрагмы, вынуждая более мощные мышцы грудной клетки помогать процессу дыхания.

Вырабатываемая привычка к грудному (быстрому) дыханию укореняется в нас настолько, что потом приходится прилагать усилия, чтобы снова восстановить способ, предназначенный нам природой.

О важности брюшного дыхания

В чем же кроется преимущество способа дыхания диафрагмой по сравнению с грудным, почему оно полезнее для здоровья?

Первое. При нём легкие работают в полную силу, пропуская кислорода при той же частоте вдохов в минуту в 16 раз больше. В результате кровь лучше насыщается кислородом, так как воздух попадает в нижнюю, более емкую, часть легких.

Кислород, как известно, окисляет жиры и способствует выведению шлаков и токсинов из суставов, около суставных тканей и других органов. Достаточное потребление кислорода служит профилактикой артрита.

В норме у среднего здорового человека объем легких достаточен для того, чтобы через них кислород прокачивался с частотой 4 литра в минуту. При грудном способе этот показатель составляет лишь 1/4 литра. Кратность этих показателей равна шестнадцати.

Какого же количества жизненной силы, а в месте с ней и здоровья, мы себя ежеминутно лишаем!

Второе. За счет движения диафрагмы в брюшной полости происходит частая смена повышенного и пониженного давления, что усиливает циркуляцию крови, благотворно сказывается на работе внутренних органов, расположенных в брюшной полости.

За счет движения мышц живота активизируется перистальтика кишечника, а это способствует улучшению пищеварения, выведению токсинов и шлаков из организма. В частности, — из суставов и около суставных тканей, что очень важно при артрите и артрозе.

При грудном (быстром) способе вздымается лишь грудь. Диафрагма, плечи, живот остаются неподвижными.

Третье. Движение диафрагмой действует успокаивающе на нервную систему, снимая с нее напряжение. Это также необходимо для победы над заболеваниями суставов.

Четвертое. Частота дыхания в норме составляет 8 — 12 вдохов в минуту. И этого для обеспечения деятельности организма вполне достаточно. Грудной способ — это быстрое дыхание. При нем большинство даже здоровых людей делают от 14 — до 18 вдохов в минуту. А это уже много.

Что же говорить о больных людях? При воспалении легких, например, частота дыхания в минуту может доходить до 60 — 70 вдохов.

Как пишет Кацудзо Ниши, «…кто использует быстрое дыхание, также быстро исчерпывает данный ему (природой — адм.) запас дыхательных движений и умирает раньше, чем мог бы. А тот, кто живет спокойно и дышит медленно, экономит тем самым запас своих дыханий и живет дольше.»

В процессе дыхания диафрагмой энергии расходуется совсем немного, а потребляется ее из воздуха гораздо больше. Можно сколько угодно изо всех сил усилием воли расширять грудную клетку и даже приподнимать плечи, но при этом воздуха в легких больше не станет.

Наоборот, будет ощущаться даже его нехватка. Грудная клетка и легкие будут работать вхолостую, стараясь зачерпнуть побольше воздуха, но будучи не в силах это сделать.

Важно понимать, что только под воздействием движения диафрагмы легкие могут растягиваться естественным путем и втягивать безо всяких усилий со стороны человека максимально возможное количество воздуха.

Таким образом, говоря о важности брюшного дыхания можно сказать, что возвращение к естественному способу способствует омоложению организма, помогаем ему справиться с болезнями. Поэтому так важно выполнять упражнения, которые будут способствовать доведению движения диафрагмы до автоматизма.

Процесс дыхания

Что же происходит в нашем организме в процессе дыхания? Вот что об этом пишет Кацудзо Ниши в книге «Энергетическое дыхание».

Воздух попадает в легкие через дыхательные пути — полость носа, горло и гортань, трахеи, бронхи. Он сам по себе, конечно не будет втягиваться прямо в легкие. Для того, чтобы воздух втянулся, легкие должны расшириться.

Легкие, расширяясь, образуют внутри себя вакуум, свободное пространство, в которое по законам физики и устремляется наружный воздух. А для того, чтобы легкие растянулись, необходимо, чтобы растянулась грудная клетка.

Но этого мало. Чтобы грудная клетка не только расширилась, но и как следует растянула легкие, обеспечив в них доступ максимального количества воздуха, нужно, чтобы начала двигаться и растянулась диафрагма.

Как известно, диафрагма представляет собой широкую мышцу, которая отделяет сердце и легкие от органов, находящихся в брюшной полости. Она хоть и не является составной частью дыхательной системы, но в процессе дыхания играет одну из важнейших ролей.

Как любые мышцы, диафрагма способна сокращаться и растягиваться. Её попеременное поднимание и опускание вызывает соответствующее движение органов брюшной полости, что заставляет живот вздуваться и сокращаться. Это приводит к попеременному повышению и понижению давления в нем.

Расширяясь, растягиваясь, диафрагма приводит в движение и грудную клетку. Она, в свою очередь растягивает легкие, и в них начинает поступать воздух, проходя через нос, горло и гортань, трахею, попадая в бронхи, а оттуда через бронхиолы — в легкие.

Затем диафрагма сокращается, грудная клетка и легкие также уменьшают свои размеры — воздух вытесняется наружу. Так осуществляется процесс дыхания. Так происходит вдох и выдох.

www.adamzdorovie.ru

Что происходит у растений при дыхании

Дыхание является универсальным свойством всех живых организмов, которые населяют Землю. Суть этого процесса у растений, также как у животных, состоит в поглощении кислорода, который взаимодействует с органическими соединениями тканей их организмов с образованием углекислоты и воды. При дыхании вода используется самим растительным организмом, а углекислоту растения выделяют в окружающее пространство. Дыхание характеризуется тем, что для выделения энергии расходуется органическое вещество, то есть это процесс, обратный фотосинтезу, при котором происходит накопление питательных веществ в тканях растений. В светлое время суток практически все растения продуцируют кислород, но в их клетках имеет место и дыхание, протекающее менее интенсивно. В ночное время процесс дыхания происходит активнее, тогда как фотосинтез прекращается без доступа света.Жизнь растительной клетки и, соответственно, существование растения в целом, возможно лишь при условии постоянного притока энергии и пластических веществ, которые можно рассматривать как строительный материал. С точки зрения химической природы акт дыхания – это состоящая из многочисленных звеньев цепочка сопряженных окислительно-восстановительных реакций, происходящих на уровне клеточных органелл и сопровождающихся расщеплением органических веществ с последующим использованием заключенной в них энергии для питания растений. Внешним дыханием называют газообмен между организмом растения и окружающей средой через устьица листьев, чечевички в коре стволов деревьев. Органами дыхания высших растений являются зеленые листья, стебли (стволы деревьев), у водорослей – все их клетки. От стандартного типа очень отличается принцип дыхания некоторых бактерий, которые добывают необходимую для существования энергию посредством окисления мнеральных веществ. Так, нитрифицирующие бактерии осуществляют окисление аммиака до азотной кислоты, а серные бактерии сероводород – до серной кислоты.Клеточное дыхание растений происходит в специальных структурах клеток – митохондриях. Причем эти органеллы растительных клеток имеют ряд существенных отличий от таковых животных, что связано с особенностями жизнедеятельности растений (прикрепленный образ жизни, необходимость изменять метаболизм в соответствии с переменчивыми условиями окружающей среды). Поэтому у растений имеются дополнительные пути окисления органических соединений, вырабатываются альтернативные ферменты. Схематически процесс дыхания выглядит как реакция окисления сахаров посредством поглощаемого кислорода до воды и углекислоты. При этом выделяется тепло, что четко прослеживается при прорастании семян и распускании цветов некоторых видов растений. Дыхание не следует рассматривать исключительно как процесс поставки энергии для роста и развития организма растения. Значение процесса дыхания растений очень велико. На промежуточных этапах этого процесса образуется ряд органических соединений, используемых затем в разных реакциях обмена веществ, к примеру, пентозы и органические кислоты. Несмотря на то, что дыхание и фотосинтез по своей природе противоположны, часто они взаимодополняют друг друга, так как являются источниками энергетических носителей (АТФ, НАДФ-Н) и метаболитов в клетке. В засушливых условиях вода, выделяемая при дыхании, может уберечь растение от обезвоживания. Но не во всех случаях интенсификация этого процесса полезна для растения, так как избыточное выделение энергии дыхания в виде тепла приводит к ненужной потере сухого вещества клеток.

Оцени ответ

shkolniku.com