Что дает по мнению ученого обмен предметами – Прочитайте и спишите высказывание известного физика А. Эйнштейна. что даёт по мнению учёного обмен предметами а что даёт обмен мыслями Если у нас есть по яблоку и мы обменяемся ими то у каждого останется по яблоку. если мы обменяемся идеями то у каждого станет по две идеи.

Цель речевого общения — учебник Климанова Бабушкина 4 класс часть 1

8. Рассмотрите схему общения.

9. Составьте по схеме текст об особенностях и целях речевого общения. Используйте приведенные ниже выражения.

Какой текст у вас получился: научный или художественный? Запишите его.

Катя решила побеседовать с Витей, чтобы добиться взаимопонимания:

— Почему ты отказался от участия в диалоге?

— А зачем в нем участвовать?

— Чтобы добиться взаимопонимания.

— Я рассчитывал узнать что-то новое, получить интересную информацию.

— Чтобы добиться общего результата, прийти к общей цели, надо выслушать собеседника и сообщить ему свою точку зрения. А для убедительности и воздействия на собеседника использовать красноречие.

10. Прочитайте четыре диалога.

Определите цель общения в каждом из диалогов. В каких из них собеседники достигли цели, а в каком нет? Почему? Кто из собеседников ведет не диалог, а спор и потому не достигает цели? У кого вообще нет речевого взаимодействия?

Спишите диалог-шутку. Объясните постановку знаков препинания в конце предложений.

Найдите в текстах предложения, различные по цели высказывания и по интонации.

1. Знакомство.

2. Отвергнутое предложение.

3. Соглашение.

4. Непонимание.

11. Перечитайте основные правила общения. Определите, какому из пяти основных правил общения посвящена каждая из данных пословиц.

Запишите пять пословиц, которые вам понравились больше других. Подчеркните в словах известные вам орфограммы.

Сравните количество звуков и букв в выделенных словах.

1) Говори, на не спорь, а хоть спорь, да не вздорь. 2) В многословии не без пустословия. 3) Не стыдно молчать, коли нечего сказать. 4) И не велика беда, да честна. 5) Красно поле пшеном, а беседа умом.

Спорь [спор’] — 5 б., 4 зв.

Пустословия [пустаслов’ий’а] — 11 б., 12 зв.

Честна [ч’исна] — 6 б., 5 зв.

12. Прочитайте и спишите высказывание известного физика А.Энштейна. ЧТо дает, по мнению ученого, обмен предметами? А что дает обмен мыслями?

Если у каждого есть по яблоку и мы обменяемся ими, то у каждого из нас останется по яблоку.

Если мы обменяемся идеями, то у каждого станет по две идеи.

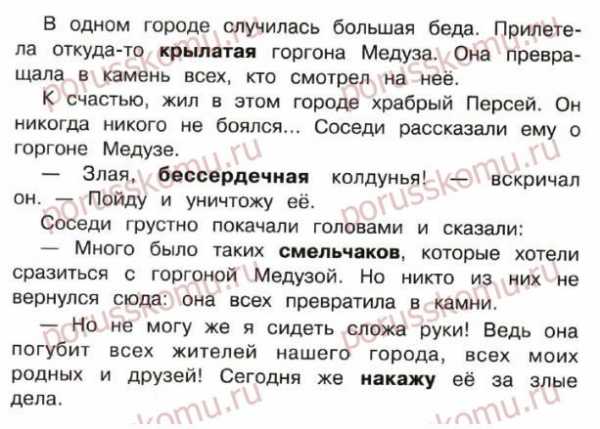

13. Прочитайте часть древнегреческого мифа о храбром юноше Персее. Подумайте, какова была цель общения соседей с Персеем. Была ли достигнута цель?

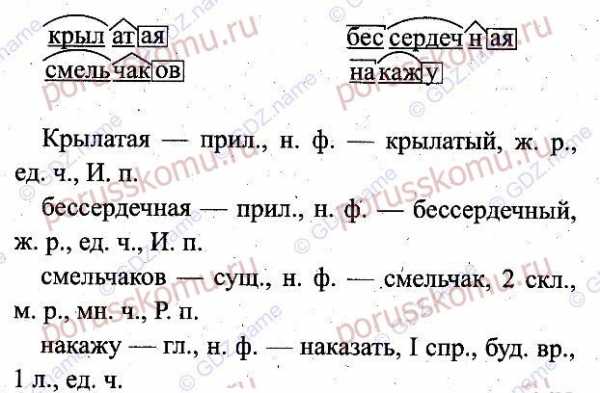

Запишите и разберите по составу выделенные слова. Охарактеризуйте каждое записанное слово как часть речи.

14. Прочитайте советы. Какими из них вы воспользуетесь в общении со своими друзьями и близкими?

Определите тип каждого предложения по цели высказывания. Почему здесь использованы предложения данного типа?

Побудительные предложения — выражают совет или пожелание.

15. Спишите текст из старинной рукописи. Скажите, каким мысли, по вашему мнению, звучат современно.

16. Прочитайте отрывок из произведения Н.Носова. Подумайте: что составляет основу текста — диалог или монолог?

К какому выводу пришли собеседники? Было ли их общение успешным? Какой новой мыслью обогатился каждый из собеседников?

Какова цель речевого общения детей? Письменно ответьте на данный вопрос.

Цель общения: обсуждение проблемы и совместное принятие решения.

Основа текста: диалог.

17. Закончите предложения, используя слова для выбора, и запишите их.

В общении с близкими я приветлив, внимателен. Человек передает свое плохое настроение другим, если он сердит, уныл, раздражен, мрачно настроен. Я радуюсь, когда люди приветливы, добры, жизнерадостны, внимательны, заботливы, вежливы

.

porusskomu.ru

По содержанию, общение может быть представлено как материальное (обмен предметами и продуктами деятельности)

Особенность ложных, притворных жестов заключается в следующем: они (эти)

(*ответ*) преувеличивают слабые волнения (демонстрация усиления движений руками и корпуса)

(*ответ*) подавляют сильные волнения (благодаря ограничению таких движений)

(*ответ*) ложные движения, как правило, начинаются с конечностей и заканчиваются на лице

реализуются через движения глаз

реализуются через покраснение щек

реализуются через подергивание губ

реализуются через увеличенное количество миганий в минуту

(*ответ*) психологического

морального

социального

делового

коллективного

Отдельную группу образуют барьеры, обусловленные социально-ролевой принадлежностью и компетентностью субъектов общения

(*ответ*) барьер психосоциальный возникает при несоответствии ролевой компетенции личности и той системы общения, в которую она включается

(*ответ*) барьер социально-ролевой возникает вследствие социально-ролевой оппозиции или дисгармонии между субъектами общения

барьер когнитивный возникает из-за разного уровня знаний собеседников о предмете общения, различного уровня образованности и социального опыта

организационно-психологические барьеры – это барьеры из-за неприятия формы общения и способов взаимодействия с партнером вследствие неадекватности данных элементов ценностным ориентациям субъекта общения

социальные барьеры – отсутствие понимания ситуации общения, вызванного социальными, политическими, религиозными, профессиональными различиями, которые не только порождают разную интерпретацию тех же самых понятий

физические барьеры – это барьеры физической среды, возникающие из-за несоответствия места общения его характеру и задачам, а также барьеры композиции физического пространства

(*ответ*) выражение его лица (мимику)

(*ответ*) его способы выражения чувств (экспрессию)

(*ответ*) его жесты и позы

(*ответ*) его походку

(*ответ*) его внешний вид (одежду, прическу)

(*ответ*) его особенности голоса и речи

его рефлексию

его аттракцию

По контингенту участников и количеству каналов двухсторонней связи различают: общение

(*ответ*) межличностное

(*ответ*) лично-групповое (например, руководитель – группа, учитель – класс и т.п.)

(*ответ*) межгрупповое (группа – группа)

(*ответ*) внутриличностное (интраперсональное)

императивное

манипулятивное

По содержанию, общение может быть представлено как

(*ответ*) материальное (обмен предметами и продуктами деятельности)

(*ответ*) когнитивное (обмен знаниями)

(*ответ*) кондиционное (обмен психическими или физиологическими состояниями)

(*ответ*) мотивационное (обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, потребностями)

(*ответ*) деятельностное (обмен действиями, операциями, умениями, навыками)

императивное (непосредственное)

манипулятивное (опосредованное)

диалогическое (равноправное)

По средствам, общение может быть

(*ответ*) непосредственным

(*ответ*) прямым

(*ответ*) косвенным

материальным (обмен предметами и продуктами деятельности)

когнитивным (обмен знаниями)

кондиционными (обмен психическими или физиологическими состояниями)

мотивационным (обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, потребностями)

Форма социального взаимодействия, в котором осуществляется обмен мыслями и чувствами, мотивами и действиями

Способность постичь смысл и значение чего-либо, а также достигнутый благодаря этому результат, — это

(*ответ*) понимание

социальная перцепция

когнитивное развитие

взаимопонимание

Сущностным свойством имиджа как психического образа является его

(*ответ*) целенаправленность

неосознаваемость

иллюзорность

устойчивость

Теоретические разработки проблем паблик рилейшнз впервые осуществил

(*ответ*) Э. Бернайз

Б. Франклин

З. Фрейд

У. Липпман

Теория конструктивного альтернативизма выдвинута

(*ответ*) Дж. Келли

К. Левиным

Э. Фромом

Тип лидерства, опирающийся исключительно на особый дар лидера, способного очаровывать и увлекать за собой массы людей, называется

(*ответ*) харизматическим

суггестивным

популистским

рефлексивным

Тория, согласно которой воспринимаемый и осмысливаемый человеком мир в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм, называется

(*ответ*) гипотезой лингвистической относительности

социальной психолингвистикой

психосемантикой

конструктивным альтернативизмом

Три основных компонента общения

(*ответ*) когнитивный, эмоциональный, интерактивный

слова, жесты, мимика

знак, значение, смысл

вербальный, невербальный, знаковый

Управленческая деятельность, направленная на установление двустороннего общения, взаимопонимания и сотрудничества между организацией и общественностью и формирование позитивного отношения к самой организации и ее деятельности — это

(*ответ*) паблик рилейшнз

реклама

паблисити

пропаганда

Условная социальная группа людей, состоящая из реальных групп, на которую направлена познавательная и воздействующая активность паблик рилейшнз, — это

(*ответ*) общественность

референтная группа

социальная фасилитация

социальная страта

Феномен, заключающийся в том, что люди могут не осознавать на какие закономерности опирается их собственное мышление, называется

(*ответ*) когнитивным бессознательным

апперцепцией

вытеснением

социально обусловленным забыванием

Феномены, имеющие социальное происхождение и представляющие собой усвоенные субъектом (как членом той или иной группы) образцы типичного для данной общности поведения и познания, влияние которых на деятельность не осознается субъектом и не контролируется им, — это

(*ответ*) надиндивидуальные неосознаваемые явления

социальные установки

социальная фасилитация

внутригрупповой фаворитизм

Форма социального взаимодействия, в котором осуществляется обмен мыслями и чувствами, мотивами и действиями в целях взаимопонимания и согласования совместной деятельности и установления межличностных взаимоотношений, — это

(*ответ*) общение

связи с общественностью

интеракция

коммуникация

www.soloby.ru

33.Учение а.Смита о разделении труда, обмене и деньгах.

Разделение труда занимает ключевое место в экономической системе А. Смита. Основополагающее значение этого элемента А. Смит мотивировал, во-первых, тем, что разделение труда является причиной, стимулирующей производительность. Он считал, что разделение труда повышает производительность тремя способами:

увеличением ловкости каждого отдельного рабочего;

сбережением времени при переходе от одного вида деятельности к другому;

стимулированием изобретения и производства машин, облегчающих и сокращающих человеческий труд.

Развитие же производства определяет все благосостояние страны.

Во-вторых, он видел общую совокупность индивидов, эгоистичных по своей сущности, и единственным звеном, которое соединяет их в систему, считал разделение труда, возникшее из-за природной склонности человека к обмену.

В теории разделения труда А. Смит отобразил тенденцию к развитию машинного производства. Он утверждал, что объем производства и потребления продуктов определяется двумя главными факторами: долей населения, занятого производительным трудом, и уровнем производительности труда.

Будучи объективным наблюдателем, он отобразил процесс превращения рабочего в специализированную машину, резкое ухудшение условий его труда. Чтобы прервать данную тенденцию, грозящую вырождением значительного числа населения, А. Смит был согласен даже прибегнуть к помощи государства, хотя в принципе был против его вмешательства в экономику.

Однако А. Смит не замечал принципиального различия между разделением труда внутри мануфактуры и разделением труда в обществе, между предприятиями и отраслями. Все общество представлялось ему гигантской мануфактурой, а разделение труда — всеобщей формой сотрудничества индивидов.

Тема денег органически связана с темой разделения труда, т.к. у А. Смита деньги выступали в качестве средства обмена («великого колеса обращения»).

А. Смит подчеркивал стихийное возникновение денег как специфического товара. Он выводил деньги и кредит из нужд производства и обращения, видел их подчиненную роль. Но А. Смит недооценивал обратное влияние денежно-кредитных факторов на производство. Слабым местом в концепции денег было и занижение других их функций. Кредит же А. Смит рассматривал лишь как средство активизации капитала.

Подводя итог, можно сказать, что многое у А. Смита, как в теории разделения труда, так и в теории денег, верно и сейчас. Однако главной ошибкой А. Смита стало предположение, что разделение труда возникло из-за обмена, а не наоборот. Концепция же денег, его трактовка их возникновения в результате действия стихийных сил обмена, понимание денег как товара представляет собой серьезное достижение экономической науки рассматриваемого периода.

34.Различные трактовки Смитом стоимости, заработной платы, прибыли, ренты. Догма Смита.

Знаменитый труд А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» состоит из пяти книг. В 1-й книге содержится учение о труде как источнике богатства, о разделении труда, о стоимости, о ценообразовании, деньгах, прибыли, различных формах доходов. Во 2-й книге Смит исследовал капитал, уделив основное внимание его структуре. Третья книга посвящена истории развития хозяйства. В 4-й книге рассматриваются экономические системы. В 5-й книге Смит исследует вопросы финансово-налоговой политики, анализирует расходы и доходы государства.

Политика Смита, которую он обосновывал, получила название фритредерства. Однако главные заслуги в истории экономической мысли принадлежат его экономической теории.

Произведение Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» начинается с анализа проблемы разделения труда — крупной проблемы, всегда интересовавшей экономистов. Систематизировав уже имеющиеся знания, начиная с древних учений, Смит рассмотрел разделение труда внутри мастерской, в мануфактуре, в обществе, показал, как с развитием разделения труда растет его производительность. При этом он сформулировал зависимость количества продукта от числа лиц, занятых полезным трудом, и от производительности труда.

Смит не сумел разрешить проблему различия между разделением труда внутри мануфактуры и в обществе. Он рассматривал общество как большую мастерскую, утверждая, что нельзя охватить процесс разделения труда в целом; связь между отдельными производствами затемняется благодаря разбросанности отраслей и большому числу занятых рабочих в каждой отрасли.

Источник разделения труда Смит видел в обмене. С ростом разделения труда и развитием обмена он связал происхождение денег.

Взгляды Смита на деньги значительно отличаются от взглядов меркантилистов и физиократов. Не считая деньги единственной формой богатства, он оценивал их как техническое средство обмена. Выделяя функции денег как меры стоимости и средства обращения, главной Смит считал последнюю. Деньги он считал товаром, продуктом стихийного объективного процесса развития общества, всеобщим орудием торговли. Однако различия между металлическими и бумажными деньгами Смит не проводил.

Большое место Смит отводил вопросам стоимости. Он выделял рыночные цены, считая их случайными, зависящими от спроса и предложения в обществе. Основу цены, по его мнению, составляет определённое количество труда, воплощенного в товаре. Это количество труда Смит называл меновой стоимостью, или стоимостью. В каждом товаре он выделял два свойства: 1) полезность, или потребительную стоимость; 2) свойство обмениваться на другую вещь.

Смит подчеркивал, что труд представляет собой действительное мерило меновой стоимости всех товаров. Стоимость товара, по Смиту, — это естественное свойство вещи, которое она имеет от природы. Поэтому Смит концентрировал внимание на количественных аспектах стоимости, ее величине, не понимая качественного содержания стоимости.

Стоимость он рассматривал неоднозначно по отношению к первобытному и цивилизованному обществам. Для первобытного состояния Смит считал возможным определение стоимости двояким путем: 1) трудом, затраченным на производство товара; 2) трудом, покупаемым в процессе обмена. В цивилизованном обществе количество первого и второго видов труда, в отличие от первобытного общества, не совпадает, поскольку это разные величины: второй вид труда меньше первого. Пытаясь разрешить этот вопрос, Смит ставит проблему из каких частей складывается стоимость? Ответ на этот вопрос получил название «догмы Смита». В результате размышлений Смит пришёл к выводу, что стоимость равна сумме трех видов доходов: заработной платы, прибыли и ренты.

Анализируя капитал, Смит показал, что рост производства, создание мануфактурной промышленности — это результаты деятельности капитала. Под капиталом он понимал особый фонд производства, сумму средств производства, вещественный фактор производства. Смит разделял капитал на основной и оборотный. Под оборотным капиталом Смит понимал ту его часть, которая находится в обращении. Та часть капитала, которая не вступает в обращение, получила название основного капитала. Как основной, так и оборотный капитал, по Смиту, приносит прибыль: основной — в производстве, оборотный — в сфере обращения.

Под заработной платой Смит понимал сумму денег, которую получает товаропроизводитель, реализуя свой товар. Заработная плата в его учении характеризуется как стоимость труда.

Прибыль, по Смиту, является вычетом из продукта труда рабочего. Это результат неоплаченного труда, присвоение чужого труда капиталистом.

Характеризуя ренту, Смит дал несколько ее определений: 1) рента как вычет из продукта труда рабочего, который присваивают землевладельцы; 2) рента как результат действия природных факторов; 3) рента как результат монополии на сельскохозяйственную продукцию.

Анализируя воспроизводство в целом, Смит отождествляет стоимость совокупного продукта с суммой доходов в обществе, считает, что весь произведенный продукт идет в потребление. Игнорируя средства производства, Смит сделал шаг назад по сравнению с Ф. Кенэ.

В трактовках труда Смит выделял производительный и непроизводительный труд. Производительным он считал труд, который обменивается на капитал, непроизводительным — труд, который обменивается на доход Всю сферу нематериального производства Смит считал непроизводительной.

studfiles.net

Вариант 1. Ч.П. Сноу. Две культуры и научная революция.

1. На какие две культуры раскололся духовный мир современного человека?

2. Почему писатели, художники и ученые не понимают друг друга?

3. Что может дать искусство образному мышлению ученого?

4. Какое содержание несет научная революция?

5. Что может дать ученому знакомство с промышленной техникой?

Мне кажется, что духовный мир западной интеллигенции все явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две противоположные части. Говоря о духовном мире, я в значительной мере включаю в него и нашу практическую деятельность, так как отношусь к тем, кто убежден, что, по существу, эти стороны жизни нераздельны. А сейчас о двух противоположных частях. На одном полюсе – художественная интеллигенция, которая случайно, пользуясь тем, что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллигенцией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует. Вспоминаю, как однажды в тридцатые годы Харди с удивлением сказал мне: “Вы заметили, как теперь стали употреблять слова “интеллигентные люди”? Их значение так изменилось, что Резерфорд, Эддингтон, Дирак, Эдриан и я – все мы уже, кажется, не подходим под это новое определение! Мне это представляется довольно странным, а вам?”

Итак, на одном полюсе – художественная интеллигенция, на другом – ученые, и как наиболее яркие представители этой группы – физики. Их разделяет стена непонимания, а иногда – особенно среди молодежи – даже антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. У обеих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. Те, кто не имеет отношения к науке, обычно считают ученых нахальными хвастунами. Они слышат, как мистер Т. С. Элиот – вряд ли можно найти более выразительную фигуру для иллюстрации этой мысли – рассказывает о своих попытках возродить стихотворную драму и говорит, что хотя не многие разделяют его надежды, но и его единомышленники будут рады, если им удастся подготовить почву для нового Кида или нового Грина. Вот та приглушенная манера выражения, которая принята в среде художественной интеллигенции; таков сдержанный голос их культуры. И вдруг до них долетает несравненно более громкий голос другой типичнейшей фигуры. “Это героическая эпоха науки! – провозглашает Резерфорд. – Настал елизаветинский век!” Многие из нас неоднократно слышали подобные заявления и не так мало других, по сравнению с которыми только что приведенные звучат весьма скромно, и никто из нас не сомневался, кого именно Резерфорд прочил на роль Шекспира. Но в отличие от нас писатели и художники не в состоянии понять, что Резерфорд абсолютно прав; тут бессмысленны и их воображение, и их разум.

Сравните слова, менее всего похожие на научное пророчество: “Вот как кончится мир. Не взрыв, но всхлип”. Сравните их со знаменитой остротой Резерфорда. “Счастливец Резерфорд, всегда вы на волне!” – сказали ему однажды. “Это правда,– ответил он,– но в конце концов я создал волну, не так ли ?”

Среди художественной интеллигенции сложилось твердое мнение, что ученые не представляют себе реальной жизни и поэтому им свойственен поверхностный оптимизм. Ученые со своей стороны считают, что художественная интеллигенция лишена дара провидения, что она проявляет странное равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все, имеющее отношение к разуму, что она пытается ограничить искусство и мышление только сегодняшними заботами и так далее.

Любой человек, обладающий самым скромным опытом прокурора, мог бы дополнить этот список множеством других невысказанных обвинений. Некоторые из них не лишены оснований, и это в равной степени относится к обеим группам интеллигенции. Но все эти пререкания бесплодны. Большинство обвинений родилось из искаженного понимания действительности, всегда таящего много опасностей. Поэтому сейчас я хотел бы затронуть лишь два наиболее серьезных из взаимных упреков, по одному с каждой стороны.

Прежде всего о свойственном ученым “поверхностном оптимизме”. Это обвинение выдвигается так часто, что оно стало уже общим местом. Его поддерживают даже наиболее проницательные писатели и художники. Оно возникло из-за того, что личный жизненный опыт каждого из нас принимается за общественный, а условия существования отдельного индивида воспринимаются как общий закон. Большинство ученых, которых я хорошо знаю, так же как и большинство моих друзей — неученых, прекрасно понимают, что участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы – лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один. Некоторые из знакомых мне ученых находят утешение в религии. Может быть, они ощущают трагизм жизни не так остро. Я не знаю. Но большинство людей, наделенных глубокими чувствами, как бы жизнерадостны и счастливы они ни были – самые жизнерадостные и счастливые еще в большей степени, чем другие,– воспринимают эту трагедию как одно из неотъемлемых условий жизни. Это в равной степени относится и к хорошо знакомым мне людям науки, и ко всем людям вообще.

Но почти все ученые – и тут появляется луч надежды – не видят оснований считать существование человечества трагичным только потому, что жизнь каждого отдельного индивида кончается смертью. Да, мы одиноки, и каждый встречает смерть один на один. Ну и что же? Такова наша судьба, и изменить ее мы не в силах. Но наша жизнь зависит от множества обстоятельств, не имеющих отношения к судьбе, и мы должны им противостоять, если только хотим оставаться людьми.

Большинство представителей человеческой расы страдают от голода и умирает преждевременно. Таковы социальные условия жизни. Когда человек сталкивается с проблемой одиночества, он иногда попадает в некую моральную западню: с удовлетворением погружается в свою личную трагедию и перестает беспокоиться о тех, кто не может утолить голод.

Ученые обычно попадают в эту западню реже других. Им свойственно нетерпеливое стремление найти какой-то выход и обычно они верят, что это возможно, до тех пор пока не убедятся в обратном. В этом заключается их подлинный оптимизм – тот оптимизм, в котором мы все чрезвычайно нуждаемся.

Та же воля к добру, то же упорное стремление бороться рядом со своими братьями по крови, естественно, заставляют ученых с презрением относиться к интеллигенции, занимающей иные общественные позиции. Тем более, что в некоторых случаях эти позиции действительно заслуживают презрения, хотя такое положение обычно бывает временным, и потому оно не столь характерно.

Я помню, как меня с пристрастием допрашивал один видный ученый: “Почему большинство писателей придерживаются воззрений, которые наверняка считались бы отсталыми и вышедшими из моды еще во времена Плантагенетов? Разве выдающиеся писатели ХХ века являются исключением из этого правила? Йитс, Паунд, Льюис – девять из десяти среди тех, кто определял общее звучание литературы в наше время,– разве они не показали себя политическими глупцами, и даже больше – политическими предателями? Разве их творчество не приблизило Освенцим?”

Я думал тогда и думаю сейчас, что правильный ответ состоит не в том, чтобы отрицать очевидное. Бесполезно говорить, что, по утверждению друзей, мнению которых я доверяю, Йитс был человеком исключительного великодушия и к тому же великим поэтом. Бесполезно отрицать факты, которые в основе своей истинны. Честный ответ на этот вопрос состоит в признании, что между некоторыми художественными произведениями начала ХХ века и самыми чудовищными проявлениями антиобщественных чувств действительно есть какая-то связь и писатели заметили эту связь с опозданием, заслуживающим всяческого порицания. Это обстоятельство – одна из причин, побудивших некоторых из нас отвернуться от искусства и искать для себя новых путей.

Однако, хотя для целого поколения людей общее звучание литературы определялось прежде всего творчеством писателей типа Йитса и Паунда, теперь дело обстоит если не полностью, то в значительной степени иначе. Литература изменяется гораздо медленнее, чем наука. И поэтому периоды, когда развитие идет по неверному пути, в литературе длиннее. Но, оставаясь добросовестными, ученые не могут судить о писателях только на основании фактов, относящихся к 1914 – 1950 годам.

Таковы два источника взаимонепонимания между двумя культурами. Должен сказать, раз уж я заговорил о двух культурах, что сам этот термин вызвал ряд нареканий. Большинство моих друзей из мира науки и искусства находят его в какой-то степени удачным. Но люди, связанные с сугубо практической деятельностью, решительно с этим не согласны. Они видят в таком делении чрезмерное упрощение и считают, что если уж прибегать к подобной терминологии, то надо говорить по меньшей мере о трех культурах. Они утверждают, что во многом разделяют взгляды ученых, хотя сами не принадлежат к их числу; современные художественные произведения говорят им так же мало, как и ученым (и, наверное, говорили бы еще меньше, если бы они знали их лучше). Дж. Х. Плам, Алан Буллок и некоторые из моих американских друзей-социологов настойчиво возражают против того, чтобы их принуждали считаться помощниками и тех, кто создает атмосферу социальной безнадежности, и запирали в одну клетку с людьми, с которыми они не хотели бы быть вместе не только живыми, но и мертвыми.

Я склонен относиться к этим доводам с уважением. Цифра два – опасная цифра. Попытки разделить что бы то ни было на две части, естественно, должны внушать самые серьезные опасения. Одно время я думал внести какие-то добавления, но потом отказался от этой мысли. Я хотел найти нечто большее, чем выразительная метафора, но значительно меньшее, чем точная схема культурной жизни. Для этих целей понятие “две культуры” подходит как нельзя лучше; любые дальнейшие уточнения принесли бы больше вреда, чем пользы.

На одном полюсе – культура, созданная наукой. Она действительно существует как определенная культура не только в интеллектуальном, но и в антропологическом смысле. Это значит, что те, кто к ней причастен, не нуждаются в том, чтобы полностью понимать друг друга, что и случается довольно часто. Биологи, например, сплошь и рядом не имеют ни малейшего представления о современной физике. Но биологов и физиков объединяет общее отношение к миру; у них одинаковый стиль и одинаковые нормы поведения, аналогичные подходы к проблемам и родственные исходные позиции. Эта общность удивительно широка и глубока. Она прокладывает себе путь наперекор всем другим внутренним связям: религиозным, политическим, классовым.

Я думаю, что при статистической проверке среди ученых окажется несколько больше неверующих, чем среди остальных групп интеллигенции, а в младшем поколении их, по-видимому, становится еще больше, хотя и верующих ученых тоже не так мало. Та же статистика показывает, что большинство научных работников придерживаются в политике левых взглядов, и число их среди молодежи, очевидно, возрастает, хотя опять-таки есть немало и ученых-консерваторов. Среди ученых Англии и, наверное, США людей из бедных семей значительно больше, чем среди других групп интеллигенции. Однако ни одно из этих обстоятельств не оказывает особенно серьезного влияния на общий строй мышления ученых и на их поведение. По характеру работы и по общему складу духовной жизни они гораздо ближе друг к другу, чем к другим интеллигентам, придерживающимся тех же религиозных и политических взглядов или вышедшим из той же среды. Если бы я рискнул перейти на стенографический стиль, я сказал бы, что всех их объединяет будущее, которое они несут в своей крови. Даже не думая о будущем, они одинаково чувствуют перед ним свою ответственность. Это и есть то, что называется общей культурой.

На другом полюсе отношение к жизни гораздо более разнообразно. Совершенно очевидно, что, если кто-нибудь захочет совершить путешествие в мир интеллигенции, проделав путь от физиков к писателям, он встретит множество различных мнений и чувств. Но я думаю, что полюс абсолютного непонимания науки не может не влиять на всю сферу своего притяжения. Абсолютное непонимание, распространенное гораздо шире, чем мы думаем – в силу привычки мы просто этого не замечаем,– придает привкус ненаучности всей “традиционной” культуре, и часто – чаще, чем мы предполагаем,– эта ненаучность едва не переходит на грань антинаучности. Устремления одного полюса порождают на другом своих антиподов. Если ученые несут будущее в своей крови, то представители “традиционной” культуры стремятся к тому, чтобы будущего вообще не существовало. Западный мир руководствуется традиционной культурой, и вторжение науки лишь в ничтожной степени поколебало ее господство.

Поляризация культуры – очевидная потеря для всех нас. Для нас как народа и для нашего современного общества. Это практическая, моральная и творческая потеря, и я повторяю: напрасно было бы полагать, что эти три момента можно полностью отделить один от другого. Тем не менее сейчас я хочу остановиться на моральных потерях.

Ученые и художественная интеллигенция до такой степени перестали понимать друг друга, что это стало навязшим в зубах анекдотом. В Англии около 50 тысяч научных работников в области точных и естественных наук и примерно 80 тысяч специалистов (главным образом инженеров), занятых приложениями науки. Во время второй мировой войны и в послевоенные годы моим коллегам и мне удалось опросить 30 – 40 тысяч тех и других, то есть примерно 25%. Это число достаточно велико, чтобы можно было установить какую-то закономерность, хотя большинству тех, с кем мы беседовали, было меньше сорока лет. Мы составили некоторое представление о том, что они читают и о чем думают. Признаюсь, что при всей своей любви и уважении к этим людям я был несколько подавлен. Мы совершенно не подозревали, что их связи с традиционной культурой настолько ослабли, что свелись к вежливым кивкам.

Само собой разумеется, что выдающиеся ученые, обладавшие недюжинной энергией и интересовавшиеся самыми разнообразными вещами, были всегда; есть они и сейчас, и многие из них читали все, о чем обычно говорят в литературных кругах. Но это исключение. Большинство же, когда мы пытались выяснить, какие книги они читали, скромно признавались: “Видите ли, я пробовал читать Диккенса… “ И это говорилось таким тоном, будто речь шла о Райнере Марии Рильке, то есть о писателе чрезвычайно сложном, доступном пониманию лишь горсточки посвященных и вряд ли заслуживающем настоящего одобрения. Они в самом деле относятся к Диккенсу, как к Рильке. Одним из самых удивительных результатов этого опроса явилось, наверное, открытие, что творчество Диккенса стало образцом непонятной литературы.

Читая Диккенса или любого другого ценимого нами писателя, они лишь вежливо кивают традиционной культуре. Живут же они своей полнокровной, вполне определенной и постоянно развивающейся культурой. Ее отличает множество теоретических положений, обычно гораздо более четких и почти всегда значительно лучше обоснованных, чем теоретические положения писателей. И даже тогда, когда ученые не задумываясь употребляют слова не так, как писатели, они всегда вкладывают в них один и тот же смысл; если, например, они употребляют слова “субъектный”, “объектный”, “философия”, “прогрессивный”, то великолепно знают, что именно имеют в виду, хотя часто подразумевают при этом совсем не то, что все остальные.

Не будем забывать, что мы говорим о высокоинтеллигентных людях. Во многих отношениях их строгая культура заслуживает всяческого восхищения. Искусство занимает в этой культуре весьма скромное место, правда за одним, но весьма важным исключением – музыки. Обмен мнениями, напряженные дискуссии, долгоиграющие пластинки, цветная фотография: кое-что для ушей, немного для глаз. Очень мало книг, хотя, наверное, не многие зашли так далеко, как некий джентльмен, стоящий, очевидно, на более низкой ступеньке научной лестницы, чем те ученые, о которых я только что говорил. Этот джентльмен на вопрос, какие книги он читает, с непоколебимой самоуверенностью ответил: “Книги? Я предпочитаю использовать их в качестве инструментов”. Трудно понять, в качестве каких же инструментов он их “использует”. Может быть, а качестве молотка? Или лопаты?

Так вот, книг тем не менее очень мало. И почти ничего из тех книг, которые составляют повседневную пищу писателей: почти никаких психологических и исторических романов, стихов, пьес. Не потому, что их не интересуют психологические, моральные и социальные проблемы. С социальными проблемами ученые, безусловно, соприкасаются чаще многих писателей и художников. В моральном отношении они, в общем, составляют наиболее здоровую группу интеллигенции, потому что в самой науке заложена идея справедливости и почти все ученые самостоятельно вырабатывают свои взгляды по различным вопросам морали и нравственности. Психологией ученые интересуются в такой же мере, как и большинство интеллигентов, хотя иногда мне кажется, что интерес к этой области появляется у них сравнительно поздно. Таким образом, дело, очевидно, не в отсутствии интереса. В значительной мере проблема заключается в том, что литература, связанная с нашей традиционной культурой, представляется ученым “не относящейся к делу “. Разумеется, они жестоко ошибаются. Из-за этого страдает их образное мышление. Они обкрадывают самих себя.

А другая сторона? Она тоже многое теряет. И может быть, ее потери даже серьезнее, потому что ее представители более тщеславны. Они все еще претендуют на то, что традиционная культура – это и есть вся культура, как будто существующее положение вещей на самом деле не существует. Как будто попытка разобраться в сложившейся ситуации не представляет для нее никакого интереса ни сама по себе, ни с точки зрения последствий, к которым эта ситуация может привести. Как будто современная научная модель физического мира по своей интеллектуальной глубине, сложности и гармоничности не является наиболее прекрасным и удивительным творением, созданным коллективными усилиями человеческого разума! А ведь большая часть художественной интеллигенции не имеет об этом творении ни малейшего представления. И не может иметь, даже если бы захотела. Создается впечатление, что в результате огромного числа последовательно проводимых экспериментов отсеялась целая группа людей, не воспринимающих какие-то определенные звуки. Разница только в том, что эта частичная глухота не врожденный дефект, а результат обучения – или, вернее, отсутствия обучения. Что же касается самих полуглухих, то они просто не понимают, чего они лишены. Узнав о каком-нибудь открытии, сделанном людьми, никогда не читавшими великих произведений английской литературы, они сочувственно посмеиваются. Для них эти люди просто невежественные специалисты, которых они сбрасывают со счета. Между тем их собственное невежество и узость их специализации ничуть не менее страшны. Множество раз мне приходилось бывать в обществе людей, которые по нормам традиционной культуры считаются высокообразованными. Обычно они с большим пылом возмущаются литературной безграмотностью ученых. Как-то раз я не выдержал и спросил, кто из них может объяснить, что такое второе начало термодинамики. Ответом было молчание или отказ. А ведь задать этот вопрос ученому значит примерно то же самое, что спросить у писателя: “Читали ли вы Шекспира?”

Сейчас я убежден, что если бы я поинтересовался более простыми вещами, например тем, что такое масса или что такое ускорение, то есть опустился бы до той ступени научной трудности, на которой в мире художественной интеллигенции спрашивают: “Умеете ли вы читать?”, то не более чем один из десяти высококультурных людей понял бы, что мы говорим с ним на одном и том же языке. Получается так, что величественное здание современной физики устремляется ввысь, а для большей части проницательных людей западного мира оно так же непостижимо, как и для их предков эпохи неолита.

Теперь я хотел бы задать еще один вопрос из числа тех, которые мои друзья – писатели и художники считают наиболее бестактными. В Кембриджском университете профессора точных, естественных и гуманитарных наук ежедневно встречаются друг с другом во время обеда. Примерно два года назад было сделано одно из самых замечательных открытий за всю историю науки. Я имею в виду не спутник. Запуск спутника – событие, заслуживающее восхищения по совсем иным причинам: оно явилось доказательством торжества организованности и безграничности возможностей применения современной науки. Но сейчас я говорю об открытии Янга и Ли. Выполненное ими исследование отличается удивительным совершенством и оригинальностью, однако результаты его настолько устрашающи, что невольно забываешь о красоте мышления. Их труд заставил нас заново пересмотреть некоторые основополагающие закономерности физического мира. Интуиция, здравый смысл – все перевернулось с ног на голову. Полученный ими результат обычно формулируется как несохранение четности. Если бы между двумя культурами существовали живые связи, об этом открытии говорили бы в Кембридже за каждым профессорским столом. А на самом деле – говорили? Меня не было тогда в Кембридже, а именно этот вопрос мне хотелось задать.

Создается впечатление, что для объединения двух культур вообще нет почвы. Я не собираюсь тратить время на разговоры о том, как это печально. Тем более что на самом деле это не только печально, но и трагично. Что это означает практически, я скажу немного ниже. Для нашей же умственной и творческой деятельности это значит, что богатейшие возможности пропадают впустую. Столкновение двух дисциплин, двух систем, двух культур, двух галактик – если не бояться зайти так далеко! – не может не высечь творческой искры. Как видно из истории интеллектуального развития человечества, такие искры действительно всегда вспыхивали там, где разрывались привычные связи. Сейчас мы по-прежнему возлагаем наши творческие надежды прежде всего на эти вспышки. Но сегодня наши надежды повисли, к сожалению, в воздухе, потому что люди, принадлежащие к двум культурам, утратили способность общаться друг с другом. Поистине удивительно, насколько поверхностным оказалось влияние науки ХХ века на современное искусство. От случая к случаю попадаются стихи, в которых поэты сознательно используют научные термины, причем обычно неправильно. Одно время в поэзии вошло в моду слово “рефракция”, получившее совершенно фантастический смысл. Потом появилось выражение “поляризованный свет”, из контекста, в котором оно употребляется, можно понять, что писатели считают, будто это какой-то особенно красивый свет. Совершенно ясно, что в таком виде наука вряд ли может принести искусству какую-нибудь пользу. Она должна быть воспринята искусством как неотъемлемая часть всего нашего интеллектуального опыта и использоваться так же непринужденно, как всякий другой материал. Я уже говорил, что размежевание культуры не специфически английское явление – оно характерно для всего западного мира. Но дело, очевидно, в том, что в Англии оно проявилось особенно резко. Произошло это по двум причинам. Во-первых, из-за фанатической веры в специализацию обучения, которая зашла в Англии гораздо дальше, чем в любой другой стране на Западе или на Востоке. Во-вторых, из-за характерной для Англии тенденции создавать неизменные формы для всех проявлений социальной жизни. По мере сглаживания экономического неравенства эта тенденция не ослабевает, а усиливается, что особенно заметно на английской системе образования. Практически это означает, что, как только происходит нечто подобное разделению культуры, все общественные силы способствуют не устранению этого явления, а его закреплению. Раскол культуры стал очевидной и тревожной реальностью еще 60 лет назад. Но в те времена премьер-министр Англии лорд Солсбери имел научную лабораторию в Хэтфилде, а Артур Бальфур интересовался естественными науками гораздо серьезнее, чем просто любитель. Джон Андерсен, прежде чем начать государственную службу, занимался в Лейпциге исследованиями в области неорганической химии, интересуясь одновременно таким количеством научных дисциплин, что сейчас это кажется просто немыслимым. Ничего похожего не встретишь в высших сферах Англии в наши дни; теперь даже сама возможность такого переплетения интересов представляется абсолютно фантастичной.

Попытки перебросить мост между учеными и не учеными Англии выглядят сейчас – особенно среди молодежи – значительно безнадежнее, чем тридцать лет назад. В то время две культуры, уже давно утратившие возможность общения, еще обменивались вежливыми улыбками, несмотря на разделявшую их пропасть. Теперь вежливость позабыта, и мы обмениваемся только колкостями. Мало того, молодые ученые ощущают свою причастность к расцвету, который переживает сейчас наука, а художественная интеллигенция страдает от того, что литература и искусство утратили свое былое значение. Начинающие ученые к тому же еще уверены – позволим себе эту грубость,– что получат хорошо оплачиваемую работу, даже не имея особенно высокой квалификации, в то время как их товарищи, специализирующиеся в области английской литературы или истории, будут счастливы получить 50% их зарплаты. Ни один молодой ученый с самыми скромными способностями не страдает от сознания собственной ненужности или от бессмысленности своей работы, как герой “Счастливчика Джима”, а ведь, в сущности, “сердитость” Эмиса и его единомышленников в какой-то степени вызвана тем, что художественная интеллигенция лишена возможности полностью использовать свои силы. Из этого положения есть только один выход: прежде всего изменить существующую систему образования.

studfiles.net

Тест История экономических учений с ответами. 51-100

51

Какой из указанных постулатов не принадлежит Аквинату?

-Человек обязан трудиться.

-Целью труда может быть устранение праздности.

-Труд по своей профессии — это служение Богу.

+Продавать дороже, чем сам купил, всегда грех.

-Собственность — это стимул к труду.

52

Какое положение хозяйственной этики Библии указано неточно?

-Помощь бедным и больным.

-«Люби ближнего своего как самого себя».

+Человек — хозяин своей собственности.

-Каждый седьмой год требовалось прощать все долги.

-Закон субботы.

53

Кто из указанных авторов считал, что «справедливая цена» — это цена, котрая дает нормальный для данного сословия доход, если вычесть из неё все издержки?

-Григорий Богослов.

-Аристотель.

-Монах Иероним.

+Фома Аквинский.

-Адам Смит.

54

Кому принадлежит авторство следующего опрадания процента — если владелец денег дает их взаймы, он лишается того дохода, который мог бы получить, если бы сам пустил эти деньги в оборот?

-Платону.

-Колумелле.

-Ибн- Хальдуну.

-Патристам.

+Канонистам.

55

Автором какого труда является Томас Мэн?

-«Об исправлении монеты».

+»Богатство Англии — во внешней торговле».

-«Беглое обсуждение английской политики».

-«Трактат о политической экономии».

-«Политичны Думы».

56

Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма является:

+Эмпирический метод.

-Каузальный метод.

-Метод схоластики.

-Функциональный метод.

-Системный подход.

57

Предметом изучения меркантилизма является:

+Сфера обращения.

-Сфера промышленного производства.

-Сфера сельскохозяйственного производства.

-Сфера промышленного и сельскохозяйственного производства.

-Сфера обращения и сфера производства.

58

В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного богатства является:

-Рост заграничных инвестиций.

-Рост внутренних инвестиций.

+Превышение экспорта над импортом.

-Превышение импорта над экспортом.

-Пиратство.

59

Приоритетным методом изучения классической школы политэкономии является:

-Эмпирический метод.

+Каузальный метод.

-Метод схоластики.

-Функциональный метод.

-Системный подход.

60

Предметом изучения классической школы политэкономии является:

-Сфера обращения.

+Сфера производства.

-Сфера промышленного производства.

-Сфера сельскохозяйственного производства.

-Сфера обращения и сфера производства.

61

Согласно классической школе зарплата как доход рабочего тяготеет:

-К минимальному уровню.

-К максимально возможному уровню.

-К физиологическому минимуму.

+К прожиточному минимуму.

-Классики эту проблему не рассматривали.

62

В какой стране и в каком веке возникла классическая политическая экономия?

-В Германии, в XIX в.

-Во Франции, в XVIII в.

-Во Франции, в XIX в.

-В Англии, в XVIII в.

+В Англии, в XVII в.

63

Категорию «деньги» У. Петти рассматривает как сторонник:

-Номиналистической теории денег.

-Металлической теории денег.

+Количественной теории денег.

-Золотого монометаллизма.

-Он не был сторонником ни одной из указанных теорий.

64

У. Петти и П. Буагильбер — родоначальники теории стоимости, определяемой:

+Затратами труда( трудовая теория).

-Производственными издержками (теория издержек).

-Предельными издержками.

-Предельной полезностью.

-Потребительной стоимостью.

65

Какое из указанных произведений I этапа развития классической школы принадлежит П. Буагильберу?

-«Трактат о налогах и сборах».

+»Обвинение Франции».

-«Разное о деньгах».

-«Политическая арифметика».

-«Политическая анатомия Ирландии».

66

По предложенной физиократами классификации промышленные предприниматели принадлежат к :

+Бесплодному классу.

-Производительному классу.

-Классу земельных собственников.

-Классу фабрикантов.

-Аристократам.

67

Согласно учению физиократов о » чистом доходе» он создается:

-В банковской сфере.

-В торговле.

-В промышленности.

+В сельскохозяйственном производстве.

-На транспорте.

68

Первым автором теории воспризводства и первым, кто подразделял капитал на основной и оборотный, а труд на производительный и не производительный, является:

-У. Петти.

-А. Тюрго.

+Ф. Кенэ.

-А. Смит.

-К. Маркс.

69

А Тюрго единственным источником всякого богатства считал труд:

-Торговца.

-Ремесленника.

-Ростовщика.

-Купца.

+Фермера.

70

Кто сказал: » Ни в чем я не красавец, кроме как в своих книгах»?

-П. Буагильбер.

+А. Смит.

-Р. Кантильон.

-К. Маркс.

-Ф. Энгельс.

71

Чему посвящена четвертая книга «Богатства народов» А. Смита?

-Теории стоимости.

-Проблемам разделения труда.

-Процессам накопления и потребления ресурсов.

-Доходам, расходам и функциям государства в режиме естественной свободы.

+Полемике с меркантилистами (и физиократами).

72

«Невидимая рука» А. Смита это:

-Управление рыночной экономикой из единого центра.

-Следование хозяйственного рыночного механизма единому замыслу.

-Механизм государственного управления экономикой в интересах всего общества.

+Действие в условиях свободы конкуренции объективных экономических законов.

-Механизм хозяйствования, обусловленный Божественным провидением.

73

Что по мнению А. Смита является источником богатства?

-Труд в сельскохозяйственном производстве.

-Труд в торговле.

-Труд в нематериальном производстве.

-Труд в промышленности.

+Труд в любой отрасли материального производства.

74

При определении стоимости Д. Рикардо придерживается:

+Трудовой теории.

-Теории издержек.

-Теории полезности.

-Номиналистической теории.

-Марксистской теории.

75

По мнению Д. Рикардо, заработная плата имеет тенденцию к снижению, потому что:

-Предприниматели занижают цену труда рабочих.

-Рабочие недостаточно борются за свои права.

+Высокие темпы рождаемости ведут к избыточному предложению труда.

-Машины и механизмы вытесняют труд рабочих.

-Снижается стоимость предметов потребления рабочих.

76

«Закон Сэя» исчерпал свою актуальность с возникновением экономического учения:

-К. Маркса.

-А. Маршалла.

-Дж. С. Милля.

+Дж. М. Кейнса.

-М. Фридмена.

77

Согласно теории народонаселения Т. Мальтуса главной причиной бедности является:

-Недостаточная благотворительность.

+Постоянно высокие темпы роста численности населения.

-Чрезмерно высокие темпы научно-технического прогресса.

-Излишние социальные программы правительства.

-Расточительство.

78

Кто первым применил экономический образ мышления для исследования процессов происходящих в обществе?

-Д. Рикардо.

+А. Смит.

-К. Маркс.

-П. Самуэльсон.

-П. Хейне.

79

Какой из постулатов классической школы указан неточно?

+Рост численности рабочего класса не зависит от роста совокупного фонда оплаты труда.

-Эластичность зарплаты.

-Главная цель любой фирмы — максимизация прибыли.

-Земля- это особый, исключительный фактор производства.

-Свобода выбора равных партнеров.

80

Кого из указанных авторов можно отнести к русским представителям классической политэкономии?

-Н. Г.Чернышевского и Н. К.Михайловского.

-Н. И.Тургенева и П. И. Пестеля.

+М. М.Сперанского и Н. С.Мордвинова.

-А. И.Герцена и Н. П. Огарева.

-Г. В.Плеханова и В. И. Ленина.

81

Какая из указанных идей не могла принадлежеть представителям народнического движения в России?

-Решающая роль в экономическом развитии России принадлежит крестьянству.

-Отрицание капитализма в России.

-Освобождение крестьян от крепостной зависимости.

-Инициатива в освобождении крестьян должна принадлежать дворянству.

+Ликвидация общинного землевладения.

82

Какой из указанных трудов не принадлежал перу М. И.Туган-Барановского?

-«Учение о предельной полезности».

-«Теоретические основы марксизма».

-«Основы политической экономии».

+»Развитие капитализма в России».

-«Социализм как положительное учение».

83

Какая из отмеченных основных заслуг В. И. Ленина в политэкономии указана неточно?

-Создал теорию империализма.

-Создал теорию государственно — монополистического капитализма.

+Создал теорию трех путей развития капитализма в сельском хозяйстве.

-Развил теорию К. Маркса о воспроизводстве.

-Разработал вопросы об основных путях строительства социалистической экономики — индустриализации, кооперировании, культурной революции, НЭПа и т. д.

84

Как решал проблему частной собственности социалист — утопист Ш. Фурье?

-Собственность долна быть личной.

-Собственность обобществляется в масштабах государства.

-Собственность обобществляется в масштабах общества.

+Собственность обобществляется в масштабах коллектива (трудового товарищества).

-Собственность не должна принадлежать никому.

85

Кто из указанных ученых не принадлежал к исторической школе в Германии?

+К. Маркс.

-Ф. Лист.

-В. Рошер.

-А. Вагнер.

-К. Бюхер.

86

Историческая школа Германии рассматривает в качестве предмета экономического анализа:

-Общие экономические законы производства.

+Экономические и неэкономические факторы.

-Сферу производства.

-Сферу обращения.

-Сферу производства и сферу обращения.

87

Кто из представителей классической политэкономии характеризует категорию «капитал» как средство эксплуатации рабочего и как самовозрастающую стоимость?

-Ф. Кенэ.

-А. Смит.

-Д. Рикардо.

-Ж. Б.Сэй.

+К. Маркс.

88

Какая из указанных причин порождает, по мнению К. Маркса, тенденцию нормы прибыли к понижению?

-Постоянное присутствие капитала в одной отрасли.

-Увеличение в структуре капитала доли переменного капитала и уменьшение доли постоянного.

+Уменьшение в структуре капитала доли переменного капитала и увеличение доли постоянного.

-Рост дороговизны продуктов земли из-за снижения ее плодородия.

-Рост относительного уровня заработной платы рабочих.-

89

Каким из перечисленных вариантов положений руководствуется К. Маркс, если допустить, что прибавочная стоимость создается:

+Неоплаченным трудом производительных рабочих и постоянным капиталом.

-Неоплаченным трудом в сфере торговли и переменным капиталом.

-Трудом и капиталом.

-Капиталом и землей.

-Трудом и землей.

90

Маржинальная экономическая теория базируется на исследовании:

-Средних экономических величин.

+Предельных экономических величин.

-Суммарных экономических величин.

-Минимальных экономических величин.

-Максимальных экономических величин.

91

Предметом изучения субъективного направления экономической мысли является проблематика:

+Сферы обращения ( спроса).

-Сферы предложения.

-Сферы производства.

-Сферы обращения и сферы производства.

-Сферы торговли.

92

Приоритетным методом экономического анализа неоклассического направления экономической мысли является:

-Эклектический.

-Эмпирический.

-Схоластический.

+Функциональный.

-Каузальный.

93

Авторы первого этапа «маржинальной революции» определяют стоимость (ценность) на основе :

-Теории стоимости.

-Трудовой теории.

-Теории издержек.

+Теории предельной полезности.

-теории предельной производительности.

94

Какой из перечисленных ученых работал на неоклассическом этапе развития маржинальной революции?

-Карл Маркс.

-Ойген фон Бем — Баверк.

+Вильфредо Парето.

-Фридрих фон Визер.

-Леон Вальрас.

95

Основой методологии К Менгера является:

-Макроэкономический анализ.

+Микроэкономический анализ.

-Анализ и синтз.

-Индукция.

-Дедукция.

96

Какое из указанных положений не может принадлежать Ф. фон Визеру?

-Введение в экономическую науку термина «предельная полезность».

-Формулировка концепции родственных благ.

-Идея альтернативных издержек.

-Закон Визера.

+неограниченность и постоянная изменчивость запасов ресурсов.

97

Какое из указанных положений не может принадлежать О. фон Бем — Баверку?

-Иллюстрация первого закона Госсена.

-Определение полезности совокупного запаса благ.

+Капитал не обладает собственной производительностью.

-Субъективная оценка товара со стороны покупателя определяет максимальную границу цены.

-Субъективная оценка товара со стороны продавца определяет минимальную границу цены.

98

Какое из указанных положений не может принадлежать У. Джевонсу и Л. Вальрасу как представителям субъективного этапа маржинальной революции?

+Отношение цен обратно пропорционально отношению предельных полезностей.

-Закон убывающей предельной полезности.

-Уравнение обмена.

-Математическая формула уравнения обмена.

-Постановка проблемы общего рыночного равновесия.

99

Какого ученого называют самым великим экономистом XX века, «спасителем капитализма»?

-В. И.Ленина.

+Дж. М.Кейнса.

-П. Самуэльсона.

-М Фридмена.

-В. В.Леонтьева.

100

Основу методологии исследования Дж. М. Кейнса составляет:

-Приверженность «закону рынков» Сэя.

-Не принятие концепции «эффективного спроса».

-Не принятие «мультипликатора инвестиций».

-Приоритет микроэкономического анализа.

+Приоритет макроэкономического анализа.

testua.ru

Раздел 1. История становления экономической науки

Глава 1. Исторический аспект формирования экономических учений в эпоху Древнего мира и Средневековья

Эпоха Древнего мира является для экономической науки, как, впрочем, и для других наук, лишь первой ступенькой развития человеческого общества. Зарождение экономической мысли, скорее всего, относится еще к первобытному этапу истории человечества, но лишь в эпоху древности с появлением письменности и института государства, с усложнением организации хозяйства, с появлением его новых форм становится возможной и необходимой фиксация экономических идей.

Первоначально, в III-II тыс. до н.э., экономическая мысль отражала лишь хозяйственную практику и носила некритический, в начальной степени нормативный характер. И лишь в I тыс. до н.э. с развитием рабовладения, товарно-денежных отношений, появлением частной собственности на землю предпринимаются попытки осмысления хозяйственной деятельности. Однако, и в это время, за редким исключением, экономические идеи и воззрения не существовали самостоятельно, они были включены в общую систему взглядов наряду с религиозными, философскими, политическими и другими представлениями.

Древний Восток – колыбель цивилизации на Земле. Именно здесь возникли первые системы письменности, первые государства, появились первые памятники экономической мысли в истории человечества.

Экономическая мысль Древнего Востока — это, как правило, своды законов и сочинения по искусству государственного управления. Экономическое знание носит догматический, априорный характер.

Среди основных памятников, раскрывающих экономические воззрения египтян, особое место занимают поучения, или наставления египетских правителей и вельмож своим наследникам. Одним из самых известных является «Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» (составлено в конце III тыс. до н.э.). Автор поучений обращает внимание на необходимость эффективного функционирования аппарата управления, который стоит между фараоном и населением. Залог успешного царствования фараона автор видит в силогенности этого слоя, его верности центральной власти. Чтобы аппарат работал успешно, царю необходимо заботиться о материальном поощрении чиновников, повышении уровня их грамотности. В них также приводятся правила государственного управления и руководства хозяйством, которыми должен был овладеть правитель.

Интересным памятником, отражающим экономические представления египтян, является древнеегипетский манускрипт «Речение Ипусера» (начало XVIII в. до н.э.). Автором «Речения Ипусера» считают Ипусера (Ипувера), предположительно человека близкого к правящим кругам северной части страны.Усиление государственной эксплуатации, рост долгового рабства и ростовщичества привели к гражданской войне. В этой связи «Речение Ипусера» выражает точку зрения господствующих сословий на события в стране.

Древнеегипетский манускрипт «Пророчество Неферти» посвящен событиям III тыс. до н.э. и также облечен в форму пророчества. Авторство этого источника приписывается жрецу Неферти, который, как предполагают, произнес речь перед фараоном Снофру. Как и Ипусер, автор «Пророчества» описал бедственное положение населения Древнего Египта, особенно страшным ему кажется перераспределение собственности. Он также призывает восстановить единую власть в стране.10

Как и в Египте, в Месопотамии еще не было специальной литературы, посвященной хозяйственным вопросам. Однако, в отличие от Древнего Египта для первых цивилизаций Месопотамии было характерно относительно быстрое развитие частнособственнических начал и товарно-денежных отношений. В условиях отсутствия гарантий свободы человеческой личности это вело к разорению массы производителей, развитию долгового рабства, что, естественно, ослабляло государство, теряющее воинов и налогоплательщиков. Памятники Месопотамии дают много примеров, когда государство с помощью законодательных мероприятий пыталось остановить размывание слоя свободных производителей. Самыми известными законами Месопотамии по праву считаются законы царя Хаммурапи (царствовал с 1792 по 1750 г. до н.э.). Они дают яркое представление об экономической мысли древневавилонского царства 1894-1595гг. до н.э., а также о незаурядных реформаторских и законодательных способностях самого Хаммурапи. В частности, в соответствии с Кодексом царя Хаммурапи деление общества на рабов и рабовладельцев является вечным и естественным, а рабов приравнивали к имуществу рабовладельца. Кодекс царя Хаммурапи послужил правовой основой консолидации старовавилонского общества.11

Выдающимся экономическим памятником Древней Индии является трактат «Артхашастра», автором которого был советник царя Чандрагупты I брахман Каутилья (конец IV – начало III вв. до н. э.).12

В отличие от обычных законов и правовых норм «Артхашастра» — прежде всего, общее руководство по общим принципам политики (в т.ч. экономической) и права. «Артхашастра» показывает огромную роль древнеиндийского государства в хозяйственной жизни страны.

На Древнем Востоке экономическая мысль Китая была наиболее развитой. Основные течения общественной мысли Древнего Китая (конфуцианство, даосизм, моизм и легизм) оформились в VI—III вв. до н.э.

Огромную роль в истории Китая сыграло конфуцианство. Его основоположником был Конфуций, или Кун-цзы (551-479 гг. до н.э.). Основной источник его учения — сборник «Лунь юй» («Беседы и суждения»), записанный его учениками. Свой социальный идеал Конфуций видел не в будущем, а в прошлом страны. Он защищал интересы родовой знати, позиции которой сильно пошатнулись. В целях стабилизации социально-экономического строя тогдашнего Китая Конфуций предложил программу морального совершенствования человека. Государство он рассматривал как большую семью, а правителя – как «отца народа». Он впервые выдвинул теорию естественного права — социальную, нравственную, юридическую. Согласно теории естественного права, бог является лишь первопричиной мира, но не вмешивается в явления общественной жизни, которые охраняются гражданскими законами. Конфуций первым призвал больше работать и меньше потреблять, что увеличит богатство страны. Представителями конфуцианства были Мэн-цзы и Сюнь-цзы.

Других взглядов придерживались представители даосизма — одного из важнейших философско-религиозных учений Китая. Его основателем считается Лао-цзы (примерно VII-VI вв. до н.э.), а наибольший вклад в развитие даосизма внес Чжуан-цзы (369-286 до н.э.). Дао (центральное понятие даосизма) означает путь, закон существования Вселенной. Идеология даосизма по-своему отражала протест народных масс, когда достижения цивилизации служили средством их эксплуатации. Отсюда стремление отказаться от элементов культуры и вернуться в состояние первобытного мира.

В VI-III вв. до н.э. у конфуцианских идеологов появились серьезные оппоненты — легисты. Легизм по-своему отражал новые тенденции хозяйственного развития Древнего Китая, связанные с усилением экономической роли государства и формированием императорско-бюрократической системы управления. Легисты выступали за управление страной посредством законов, а не ритуалов, осуществляли реформы, направленные на подрыв патриархально-общинных отношений и родовой аристократии. «Законники» были сторонниками политической централизации и объединения страны.

Особое место в истории экономической мысли Древнего Китая занимает трактат «Гуань-цзы» (IV в. до н.э.). В нем достаточно глубоко для своего времени разработана целая система государственного регулирования хозяйства.13

Трактат «Гуань-цзы» сыграл огромную роль в становлении экономической мысли Древнего Китая. Были выдвинуты плодотворные идеи о возможности количественного анализа экономических явлений, выработки нормативов для организации натурального хозяйства. Авторы трактата установили не только противоположное движение цены товаров и денег, но и предлагали применить для стабилизации хозяйства нормируемую эмиссию денежных знаков.

Дальнейшее развитие экономическая мысль получила в Древней Греции и Древнем Риме. Экономическим строем Древней Греции и Рима являлось античное рабство, существовавшее с начала первого тысячелетия до н. э. по IV в. н. э. и достигшее расцвета в V в. до н. э. Экономические воззрения античного рабства носили спорадический и наивный характер и еще не представляли собой целостную систему.

Наиболее выдающимися мыслителями Древней Греции являются Ксенофонт (430-354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.).

Литературное наследие известного греческого философа и историка Ксенофонта достаточно велико: он оставил исторические и политические сочинения, воспоминания о Сократе и пр. Два его произведения посвящены экономическим вопросам. Это, во-первых, сочинение «О доходах», в котором рассматривается проблема улучшения финансового положения Афин, а во-вторых, «Экономикос» (обычно переводится как «Домострой»), в котором даются советы по рациональному ведению домашнего хозяйства. Считается, что в названии этого произведения Ксенофонта слово «экономика», в переводе примерно означающее «управление домашним хозяйством», встречается впервые в истории экономической мысли.

Одной из важных экономических проблем, рассмотренных Ксенофонтом, является феномен разделения труда. В свое трактате «Домострой» он восхвалял достоинства земледелия и осуждал занятия ремеслами. При этом философ рассматривает труд на земле через этические категории добра и зла, что было весьма характерно для экономической мысли рассматриваемого периода. «…Мне кажется, — пишет он — земля служит превосходным средством отличить дурного человека от хорошего благодаря тому, что все дары ее легко понять и изучить: неработающему нельзя оправдываться незнанием, как в других профессиях, так как всем известно, что земля за добро платит добром. Леность при земледелии явный показатель дурной души».14

Важным достижением Ксенофонта была мысль о том, что разделение труда зависит от объема рынка. Ксенофонт одним из первых выделил две стороны товара. Главной он считал полезность товара (потребительную стоимость), однако и способность товара к обмену (меновую стоимость) признавал достаточно важной, так как, по его мнению, торговля и денежное обращение положительно сказываются на развитии хозяйства, являются одним из источников обогащения. Деньги Ксенофонт рассматривал, прежде всего, как богатство, т.е. важнейшей функцией денег для него была функция средства сбережения (деньги как сокровище). Он предлагал накапливать деньги на черный день, для возможного расширения производства, одновременно признавая функцию денег как средства обращения. Важное место в произведениях Ксенофонта занимают вопросы экономической политики государства.

Натурально-хозяйственная концепция была характерна и для экономических взглядов идеолога афинской аристократии Платона, о чем свидетельствуют его сочинения «Государство» и «Законы». В первом из них сформулирован проект идеального государственного устройства, во втором — государства, более близкого к реальной действительности. Государство у Платона выступает как форма разрешения противоречия между многообразием потребностей людей и однообразием их способностей.

Как и Ксенофонт, Платон считал земледелие единственным видом хозяйственной деятельности, достойным граждан полиса. Ремеслом и торговлей должны заниматься чужеземцы (метеки). Платон рассматривал вопросы товарного производства и высказал ряд основополагающих экономических положений. Так, он подошел к пониманию того, что в процессе обмена имеет место приведение к соразмерности и единообразию несоразмерных и разнообразных товаров. У Платона были идеи о том, что деньги выполняют не только функции средства обмена и образования сокровища, но и функцию меры стоимости. Вместе с тем он выступал против использования денег для накопления богатства и резко осуждал ростовщичество. Платон первый в истории античной экономической мысли поставил вопрос об основе и уровне цен. В целом можно констатировать, что комплекс идей Платона лег в основание «левого» направления в экономической мысли последующих периодов.

Дальнейшее развитие экономическая мысль античности получила в трудах Аристотеля — знаменитого древнегреческого философа и ученого-энциклопедиста, ученика Платона. Основными сочинениями, в которых изложены экономические взгляды мыслителя, являются «Политика» и «Никомахова этика». Аристотель был принципиальным сторонником рабовладения. В этой связи он писал, что одни люди по природе свободны, другие — рабы, и этим последним быть рабами и полезно и справедливо. Одни от рождения обладают способностью властвовать и пригодны для политической жизни и поэтому являются господами; другие же способны заниматься лишь физическим трудом и поэтому становятся рабами.15

Подобно Платону, Аристотель выдвинул проект идеального государства, которое примиряло бы противоречия между классами и имело бы своей социальной основой среднее сословие. Рассматривая вопрос о том, какими путями достигается удовлетворение материальных потребностей общества, Аристотель выделяет две сферы хозяйственной деятельности — экономику и хрематистику. Главной целью экономики (науки о домохозяйстве) является удовлетворение насущных потребностей человека и общества: накопление «средств, необходимых для жизни и полезных для государственной и семейной общины».16К экономике он относит земледелие — наиболее почетный вид хозяйственной деятельности, а также ремесло и мелкую торговлю, по сути представляющую собой обмен предметами первой необходимости.Хрематистика — это искусство наживания богатства путем бесчестных, торговых, посреднических и ростовщических операций.

Большой вклад в развитие экономической науки Аристотель внес своим анализом формы стоимости. Он отмечал, что вещь может быть использована двояким образом: для удовлетворения определенной потребности и для обмена, продажи. Он видел, что не может быть обмена без равенства, а равенства без соизмеримости. Естественной формой богатства считал продукт, его полезность.

Экономическая мысль античного мира получила дальнейшее развитие и завершение в Древнем Риме. Важнейшей проблемой Рима являлись вопросы рабства, его оправдания, организации и методов ведения крупных рабовладельческих хозяйств (латифундий). Главной сферой применения рабского труда в Древнем Риме было сельское хозяйство. В то же время на протяжении целых столетий шла упорная борьба беднейших слоев свободного населения за землю, нередко принимавшая драматические формы. Все это наложило отпечаток на характер экономической мысли Древнего Рима.

Идеологом римских рабовладельцев, хозяйства которых были связаны с рынком, был Марк Порций Катон Старший (234-149 гг. до н.э.), автор трактата «О земледелии». Земледелие, по мнению Катона, из всех видов хозяйственной деятельности — самое почетное и самое выгодное. Главное внимание писатель-аграрий уделяет получению прибыли. Важнейшими условиями этого являются постоянное внимание ко всем сторонам хозяйственной деятельности, правильная организация труда, товарность сельскохозяйственного производства. Катон дает подробные советы, как вести хозяйство, «подвести счет деньгам, хлебу, тому, что приготовлено на корм скотине, вину, маслу; подсчитать, что он продал, что взыскано, что остается, что есть на продажу» («хозяину любо продавать, а не покупать»).17

Знакомясь с трактатом, можно получить представление и о хозяйственной жизни страны, «шкалах земельной доходности», значении земледелия и торговли, даче денежных ссуд и сбережении имущества («смотри, чтобы тебе не просчитаться на имении»).

Взгляды Катона на организацию сельскохозяйственного производства поддержал и развил Марк Терренций Варрон (116-27 до н.э.). Экономические вопросы освещены Варроном в произведении «О сельском хозяйстве», написанном в форме диалога и представляющем собой сборник практических сельскохозяйственных советов об организации полевых работ, об уходе за скотом, о разведении домашней птицы, рыбы, о пчеловодстве.

Как и его предшественник, Варрон считал главной целью производства получение прибыли, отмечая необходимость повышения товарности производства. По его мнению, для получения возможно большего дохода следует учитывать колебания цен на рынке, использовать достижения агрономии, повышать интенсивность производства, совершенствовать организацию труда.

Поставленный Варроном вопрос о повышении эффективности труда рабов стал особенно актуальным для Рима в начале новой эры в связи с падением доходности сельскохозяйственного производства и нехваткой рабов. Этой проблеме уделял большое внимание писатель-аграрий Луций Юний Модерат Колумелла (I в. н.э.). В трактате «О сельском хозяйстве» им последовательно излагаются основные принципы ведения дел в поместье, полезные сведения о сельскохозяйственных работах, об уходе за деревьями, виноградниками, о разведении домашнего скота, рыб, пчел, об обязанностях хозяина и хозяйки имения.

В сочинении Колумеллы «О сельском хозяйстве» нашел отражение кризис латифундиального рабовладельческого хозяйства. Он понимал пагубное влияние экстенсивных латифундий на сельское хозяйство Италии и вполне сознавал неэффективность рабского труда.

В развитие экономической мысли Древнего Рима, большой вклад внесли римские юристы. По замечанию Й. Шумпетера: «Они создали правовую логику, которая оказалась приложимой к широкому кругу социальных структур, по сути к любой социальной структуре, признающей частную собственность и «капиталистическую» коммерцию. В той мере, в какой их факты принадлежали сфере экономики, их анализ был экономическим анализом».18Данная оценка Й. Шумпетера справедлива и для этапов становления и развития экономической науки.

Таким образом, экономическая мысль Древнего мира, хотя и не сформировалась в самостоятельную отрасль знания, поставила многие важные проблемы и тем самым заложила основы для дальнейшего развития экономической науки.

Экономическая мысль средневековья развивалась вместе с эволюцией общества, опираясь на достижения эпохи Древнего мира, продолжая разрабатывать те же проблемы. В наибольшей степени это касается восточных государств, экономическое развитие которых шло медленно и принципиально не отличалось от того, что было в древности. Несколько иначе складывалась ситуация в Западной Европе. Здесь в наиболее выраженной форме развиваются феодальные отношения, на смену которым постепенно приходят капиталистические (рыночные) отношения, обеспечивающие быстрый рост экономики. Неудивительно, что именно в Западной Европе формируется экономическая наука. Но это происходит не сразу.

На протяжении большей части эпохи Средневековья экономическая мысль еще не сформировалась как самостоятельная отрасль знания, по-прежнему оставаясь в рамках иных систем взглядов, не обладала своей методологией. Ведущую роль в духовном развитии средневековой Европы играло христианство, поэтому многие вопросы, в том числе и экономические, рассматривались преимущественно в рамках богословия, с позиций христианской морали.

Представление об экономических идеях раннего средневековья (VI — X вв.) дает старинная запись судебных обычаев франков «Салическая правда», составленная в начале VI в. н. э. «Салическая правда» отстаивала позиции общины, устойчивость общинного землевладения, приоритет общинной собственности над частной. Вместе с тем общинные принципы экономической жизни совмещались в ней с признанием рабства, колоната крупного землевладения и королевской власти как правомерных явлений. «Салическая правда» отразила разложение родового строя, начавшийся процесс феодализации дифференциации франкского общества и интересы служилой аристократии, группировавшейся вокруг короля.

Экономическую мысль в период Средневековья развивали в основном представители духовенства, которое являлось наиболее организованным и образованным сословием общества. Экономические взгляды Средневековья вошли в богословские трактаты и канонические толкования религиозных текстов, а из них — в проповеди и сознание людей.19

Наиболее яркое представление об экономических взглядах идеологов раннего христианства дают труды Августина Блаженного (353-430), считающегося одним из «отцов церкви». Он доказывал необходимость для всех трудиться, ссылаясь на слова апостола Павла: «кто не работает, да не ест»; наиболее почетным занятием считал земледелие и осуждал торговлю, имеющую своей целью получение барыша. Весьма важным было обоснование Августином положения о том, что физический труд также почетен, как и умственный. Однако на освобождении рабов он не настаивал, усматривая главную задачу христианской церкви в содействии их нравственному совершенствованию. Характеризуя раннее христианство можно сказать, что оно хотело осуществить социальное переустройство не в этом мире, а в мире потустороннем, на небе, в вечной жизни после смерти.