Белое море экологические проблемы – Экологические проблемы Белого моря возникшие в результате антропогенной деятельности

Экологические проблемы Белого моря кратко

Белое море – это наполовину изолированный внутриконтинентальный водоем, который относится к бассейну Северно-Ледовитого океана. Площадь его небольшая, поделена на две неравномерные части – южную и северную, соединенные проливом. Несмотря на то, что воды гидросистемы весьма чистые, море все равно подвергается антропогенному влиянию, что в свою очередь приводит к загрязнению и экологическим проблемам. Так на дне водоема имеется огромное количество угольных шлаков, уничтоживших некоторые виды морской флоры.

Загрязнение воды древесиной

Негативно на экосистему повлияла деревообрабатывающая промышленность. Отходы древесины, опилки были сброшены и смыты в море. Они разлагаются очень медленно и загрязняют водоем. Кора гниет и опускается на дно. В некоторых местах морское дно укрыто отходами на уровне двух метров. Это мешает рыбам создавать нерестилища и откладывать икру. Кроме того, дерево поглощает кислород, который так нужен всем морским жителям. В воду выделяются фенолы и метиловый спирт.

Химическое загрязнение

Большой урон экосистеме Белого моря наносит горнодобывающая промышленность. Вода загрязняется медью и никелем, свинцом и хромом, цинком и другими соединениями. Эти элементы отравляют организмы и убивают морских животных, а также водоросли, из-за чего гибнут целые пищевые цепочки. Негативное влияние на гидросистему оказывают кислотные дожди.

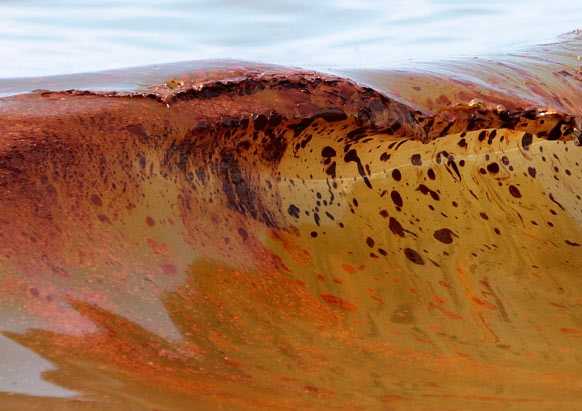

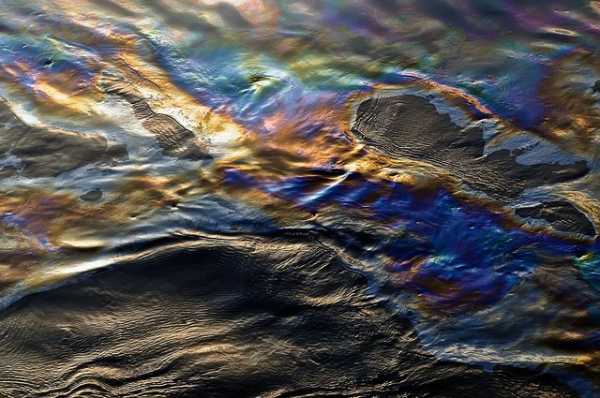

Загрязнение нефтью

Многие моря планеты страдают от загрязнения воды нефтепродуктами, в том числе и Белое. Поскольку нефть добывают в шельфе моря, не обходится без утечек. Она покрывает водную поверхность масляной пленкой, не пропускающей кислород. В результате растения и животные, находящиеся под ней, задыхаются и гибнут. Чтобы избежать негативных последствий, в случае аварийных ситуацией, утечек, разливов, нефть нужно сразу же устранять.

Медленные поступления нефтепродуктов в воду являются своего рода бомбой замедленного действия. Данный вид загрязнения вызывает тяжелые болезни представителей флоры и фауны. Также изменяется структура и состав воды, образуются мертвые зоны.

Чтобы сохранить экосистему моря, нужно снизить влияние людей на водоем, а сточные воды требуется регулярно очищать. Только слаженные и продуманные действия людей снизят риск негативного влияния на природу, помогут сохранить Белое море в его нормальном жизненном режиме.

ecoportal.info

Белое море: проблемы моря экологические

Естественная граница Российской Федерации с севера – это Северный Ледовитый океан. Когда-то его называли Студеным морем, или Полярным бассейном. Сегодня в бассейн океана входит шесть морей, которые официально называются Баренцевым, Белым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским. К сожалению, на территории всей этой природной зоны складывается тяжелая экологическая ситуация. Мы более подробно рассмотрим Белое море. Экологические проблемы складываются из целого ряда факторов. Среди которых изменение климата, политическая неопределенность, охота.

Море занимает площадь более 90 квадратных километров и достигает в глубину до 350 м. Именно тут находятся Соловецкие, Моржовец, Мудьюгский острова, которые неразрывно связаны с историей нашей страны. На первых из этого списка расположен знаменитый Соловецкий монастырь.

Локализация Белого моря

Хотя оно и относится к Ледовитому океану, море располагается внутри материка, у северных берегов России. Соленость достигает 35%. Зимой оно замерзает. Через проливы Горло, а также Воронка соединяется с Баренцевым морем. С помощью Беломорско-Балтийского канала суда могут пройти в Балтийское море, Азовское, Каспийское, Черное. Этот путь получил называние Волго-Балтийский. Лишь условная прямая линия, имитирующая границу, разделяет Баренцево и Белое море. Проблемы моря требуют незамедлительного решения.

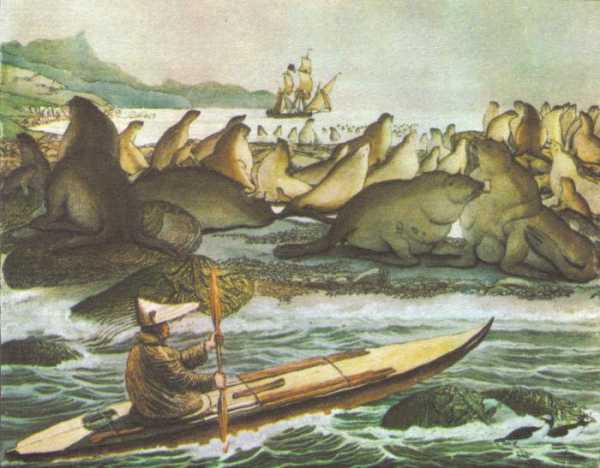

Во-первых, массово истребляются животные, в том числе морские, исчезают биологические ресурсы. Некоторые представители фауны, обитавшие в условиях крайнего Севера, просто исчезли.

Во-вторых, меняется состояние почвы, которая переходит в размороженное состояние из вечной мерзлоты. Это глобальный катаклизм потепления, в результате которого тают ледники. В-третьих, именно на Севере ряд государств проводит свои ядерные испытания. Такая деятельность ведется под ярлыком чрезвычайной секретности, поэтому ученым сложно понять истинный урон и масштабы загрязнений в результате атомных воздействий. Таковы сегодня основные проблемы Белого моря. Краткое содержание этого списка известно всему миру, однако мало что делается для их решения.

Позиция России и других стран

Первая проблема – истребление животных – была взята под государственный контроль еще в конце прошлого столетия, когда был введен мораторий на отлов зверей, птиц, рыб. Это значительно улучшило состояние региона. При этом на глобальную проблему таяния льдов, а также ядерные загрязнения повлиять одному государству довольно сложно. От этих факторов страдает прибрежная область и все Белое море. Проблемы моря в ближайшем будущем усилятся из-за планируемой добычи газа и нефти на территории океана. Это приведет к дополнительным загрязнениям вод океана.

Дело в том, что территории Ледовитого океана до сих пор никому не принадлежат. Ряд стран занят дележкой территорий. Поэтому решить возникшие вопросы довольно сложно. На международном уровне поставлено два вопроса: экономическое использование недр Арктики и экологическое состояние Ледовитого океана. Причем разработка нефтеуглеродных месторождений, к сожалению, в приоритете. Пока государства с азартом делят континентальные шельфы, природа испытывает все больше проблем, биобаланс нарушается. И сроков, когда мировое сообщество начнет заниматься накопившимися вопросами, пока не поставлено.

Россия смотрит на экологическую ситуацию состояния Северного бассейна словно со стороны. Нашу страну волнует только береговая линия севера и Белое море. Экологические проблемы не могут возникнуть только на одном участке – это вопрос, к которому стоит подходить глобально.

Что в приоритете?

При разработке нефтяных месторождений люди способствуют еще большему ухудшение экологической ситуации. Не останавливает ни глубина скважин, ни их количество, ни то, что регион может быть отнесен к экологически опасным. Можно предположить, что одномоментно будут построены нефтяные шахты в большом количестве. Скважины будут находиться на небольшом расстоянии друг от друга и при этом принадлежать разным странам.

Последствия от ядерных испытаний можно устранить, и этим действительно нужно заниматься, однако в условиях севера проводить очистительные меры довольно дорого из-за условий вечной мерзлоты. Кроме того, пока за странами не установлена юридическая ответственность за эти области. Лучше всего изучены экологические проблемы Белого моря. Кратко их постарался представить комитет при МЧС России, спрогнозировав при этом основные тенденции развития.

Невечная мерзлота

Граница Сибирской мерзлоты в западной ее части постоянно смещается из-за глобального потепления. Таким образом, по данным МЧС РФ, в 2030 году она сдвинется на 80 км. Сегодня объем вечных обледенений уменьшается на 4 см в год.

Это может привести к тому, что на территории России через пятнадцать лет жилой фонд севера может быть разрушен на 25%. Это связано с тем, что строительство домов тут происходит с помощью вбивания свай в слой с вечной мерзлотой. Если среднегодовая температура повышается хотя бы на пару градусов, то несущая способность такого фундамента уменьшается в два раза. Опасности также подвергаются подземные хранилища нефти и прочие промышленные объекты. Дороги и аэропорты тоже могут пострадать.

При таянии ледников есть и другая опасность, связанная с увеличением объема северных рек. Несколько лет назад предполагалось, что их объем к весне 2015 года возрастет на 90%, что вызовет обильные паводки. Паводки являются причиной разрушения прибрежных территорий, а также есть риск при движении по магистралям. На территории севера, там, где Белое море, проблемы те же, что и в Сибири.

Глубинные преобразования

Для экологии также опасен газ метан, выделяющийся из почвы в процессе таяния глубинных ледников. Метан приводит к увеличению температуры нижних слоев атмосферы. Кроме того, газ негативно сказывается на здоровье людей, местных жителей.

В Арктике за последние 35 лет объем льдов уменьшился с 7,2 миллионов до 4,3 миллионов квадратных километров. Это означает сокращение площади мерзлоты почти на 40%. Толщина льдов сократилась почти в два раза. Однако есть и положительные стороны. На южном полюсе тающие льды вызывают землетрясения из-за скачкообразного характера таяния. На Северном этот процесс происходит постепенно, и общая ситуация более предсказуема. Для обеспечения безопасности жителей северных территорий руководством МЧС принято решение снарядить две экспедиции на Новую землю, Новосибирские острова и океаническое побережье.

Новый опасный проект

На экологическую ситуацию очень сильно влияет и строительство гидротехнических сооружений, таких, например, как электростанции. Их постройка относится к крупномасштабному воздействию на природу.

На территории Белого моря находится Мезенская ПЭС – приливная электростанция – влияющая как на водную, так и на географо-экологическую среду сухопутной части. Строительство ПЭС приводит в первую очередь к изменению природной циркуляции вод. При постройке дамбы часть водоема превращается в подобие озера с иным колебанием и течением.

Чего опасаются экологи?

Конечно, в процессе проектирования комплекса инженеры уже способны предсказать влияние на местную биосистему, Белое море. Проблемы моря, однако, чаще проявляются только во время промышленной эксплуатации, а инженерные изыскания ведут работу по экологии береговой территории.

Когда ПЭС заработает, уменьшится волновая энергия, а также воздействие на дрейф ледяных полей, изменится режим течения. Все это приведет к изменению структуры наносов на морском дне и береговой зоне. Стоит отметить, что география отложения играет важную роль в биоценозе системы. При строительстве электростанции масса береговых отложений перенесется на глубину в виде взвеси, и от этого пострадает все Белое море. Проблемы экологии ужесточатся, поскольку берега северных морей не являются экологически чистыми, поэтому при попадании на глубину береговой грунт становится причиной вторичных загрязнений.

Проблема — словно ложка соли в море

Изучение экосистемы Арктики сегодня является залогом благополучного состояния природы через несколько десятилетий. Часть побережья вдоль Ледовитого океана подлежала большему изучению, к такой территории относится, например, Белое море. Проблемы моря Лаптевых до сих пор не изучены. Именно поэтому совсем недавно сюда была оснащена одна небольшая экспедиция.

Спонсировала ученых нефтяная компания «Роснефть». В экспедицию отправились сотрудники Мурманского морского биологического института. Сорок ученых составили экипаж корабля «Дальние Зеленцы». Цель миссии озвучил ее руководитель Дмитрий Ишкуло. По словам Ишкуло, в приоритете было изучение звеньев экосистем, получение сведения об эколого-биологическом состоянии моря.

Известно, что на территории бассейна моря Лаптевых живут как мелкие рыбы и птицы, так и крупные животные, такие как белый медведь, кит. Предполагается, что именно в бассейне этого северного водоема находится легендарная земля Санникова.

Как считают организаторы кампании, подобные работы со столь серьезным объемом не проводились ранее в Арктике никогда.

fb.ru

Экологические проблемы Белого моря

Белое море принадлежит бассейну Северного Ледовитого океана и представляет собой полуизолированный внутриконтинентальный водоем. Морей такого типа относительно немного. Схожими чертами обладают Черное море, Средиземное, Балтийское, а так же Гудзонов залив. Белое море наименьшее из них. Его принято разделять на две неравные части – северную (внешнюю) и южную (внутреннюю). Они соединяются относительно узким проливом, который еще называют горлом.

В современное время мало водоемов, которые не подвергаются загрязнению и Белое море тут не исключение. Антропогенное загрязнение Белого моря началось сразу после появление на его берегах человека и со временем становилось таким значительным, что последствия можно наблюдать и сегодня.

За сравнительно короткую эру судоходства, некоторые участки дна, особенно в небольших губах, где удобно отстаиваться во время шторма, были настолько засыпаны угольным шлаком, что до сих пор там не восстановились погубленные донные биоценозы. Данные экологические проблемы Белого моря никак нельзя считать современными, хотя вред от них не меньший.

Деревообрабатывающая промышленность оказывает не меньшее влияние на экологию Белого моря. Отходами производства на лесопильном заводе одного керетского промышленника, был засыпан пролив между двумя островами, на которых он расположен. Лесная промышленность – это одна из ключевых экологических проблем Белого моря.

Сплавляющийся по рекам неокоренный лес, оставляет свой вклад в загрязнение рек. Кора деревьев загнивает и отваливается в реки, застилая дно. В некоторых места устилающий слой достигает двух метров. Это мешает размножению семги, да и других рыб тоже. Гниющая древесина забирает из воды кислород, взамен вырабатывая продукты разложения, совсем не сопутствующие процветанию жизни. Продукты разложения выносятся в море. Часть органики выносится в Баренцево море, основная же часть накапливается в Белом море, а это совсем нехороший экологический фактор. Целлюлозная и лесная промышленность загрязняют море в основном фенолами, лигносульфатами и метиловым спиртом.

При перевозке леса к деревообрабатывающим заводам, большая часть бревен отстает от плотов и после долгих морских путешествий причаливает к берегам. На некоторых участках прибрежной зоны образуются целые кладбища бревен, которые гниют там десятки лет.

Горнодобывающая промышленность не меньше лесной помогает созданию экологических проблем для Белого моря. В большей степени загрязнение происходит свинцом, медью, цинком, никелем, хромом. Дело в том, что многие тяжелые металлы накапливаются в морских растениях и животных, делая их ядовитыми. К счастью в Белом море пока такого нет. Но если загрязнения такого рода будут продолжаться и дальше все теми, же темпами, питаться дарами Белого моря будет опасно. Дожди в Беломорском регионе закислены. Хотя они и несут в себе слабую кислоту, они вредны для пресноводных водоемов, биоценозов и прибрежного населения. Непосредственно морю, особой опасности они не несут, поскольку кислотное равновесие в морской воде сдвинуть довольно не просто.

Ну, как и остальные моря, Белое, испытывает негативное влияние в результате попадания морские воды нефти. Это всем известный современный загрязнитель, называемый «черным золотом». Технические масла и топливо попадают в воду самыми разными способами, но основной – это утечка с нефтебаз. Нефть больше страшна своими физическими свойствами, нежели химическими. Перья птиц, намокая в этой густой жидкости, лишаются теплоизоляционного слоя и способности летать, в результате чего птицы погибают либо от голода, либо от холода. Нефтяная пленка препятствует нормальному обмену кислородом воздуха с водой. К счастью, чаще всего разлитую нефть удается относительно быстро собрать и обезвредить. То, что остается в море, сбивается волнами в комки и уходит на дно, где в дальнейшем перекрывается донными отложениями и нейтрализуется. Такие нефтяные комки со временем уничтожают бактерии.

Мелкие поступления в воду этого продукта, гораздо опаснее для экологии. Как бы плохо «черное золото» не растворялось водой, все же этот процесс с течением времени происходит. Таким образом, ядовитые вещества, содержащиеся в этом черно продукте, попадают в гидросферу. Не нанося вреда сразу, они включаются в круговорот веществ и вызывают у морской флоры и фауны различные заболевания. Это бомба замедленного действия, да к тому, же еще и невидимая. Невидимая, конечно же, в кавычках. Разливы нефти, в результате аварий танкеров, происходят и в Белом море.

Сельское хозяйство, по сравнению с другими отраслями, наносит меньший вред. Развито оно в Поморье слабо. В основном, оно пополняет морской бассейн, стоками с животноводческих ферм, пестицидами и небольшим количеством минеральных удобрений. Впрочем, пока нет особой угрозы для Белого моря и от попадания в него синтетических моющих средств. Но Белое море не застраховано от этого в будущем.

Говоря, об оценке экологической проблемы Белого моря, не лишним будет упомянуть и о цифрах, пусть примерных, но все же. Каждый год в Белое море поступает примерно 100 тысяч тонн сульфатов, 0,750 синтетических моющих средств, 0,150 фенолов и 100 тысяч тонн топлива и смазочных материалов. Итак, ежегодное загрязнение Белого моря можно оценить примерно в 800 тысяч тонн – один миллион.

И все равно, пока еще Белое море относительно чистое. Возможно самый чистый водоем подобного рода в мире. Но развитие человечества служит своеобразным катализатором для создания экологических проблем Беломорскому региону.

ecologyproblems.ru

Экологические проблемы Белого моря

История, название

Экологические проблемы белого моря носят, так сказать, накопительный характер. Загрязнение его вод и ухудшение экологической обстановки носит исключительно антропогенный характер, но началось несколько столетий назад.

Море начали осваивать еще в XI веке новгородцы. Прежде всего, оно использовалось в навигационных целях. Более активному развитию морской торговли сопутствовали леса, раскинувшиеся вокруг и богатые пушным зверем и древесиной ценных пород. В 1492 году из основанного на побережье Северной Двины, города Холмогоры в Данию отправился уже целый торговый флот. С прибытием первого иностранного торгового судна, Холмогоры стали международным портом, а Белое море – международной транспортной морской артерией. Рост грузопотоков требовал судов большего тоннажа, а значит, и более глубокой осадки. Существующий порт перестал с этим справляться и в результате возникли Новые Холмогоры, ставшие впоследствии Архангельском. Суровые условия зимней навигации, штормовая волна может быть до 6 метров, и ледовое покрытие в течение более шести месяцев, вынудили перенести основные торговые потоки в Баренцево море и порт Мурманск. Многочисленные иностранные и русские купцы давали ему свои названия. До XVII века оно было Студеное, Соловецкое, Северное, Спокойное, Гандвик и даже Белый или Залив Змей.

Общие характеристики

В настоящее время носит общепризнанное название Белое, считается внутренним морем России и относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Это одно из самых маленьких морей с площадью 90 тыс. км2 и объемом воды около 4,4 тыс. км3. Наибольшая его ширина 600 км, а глубина 343 метра. Граница Белого с Баренцевым морем лежит между двумя Носами — Святым на Кольском полуострове и Каниным.

В настоящее время носит общепризнанное название Белое, считается внутренним морем России и относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Это одно из самых маленьких морей с площадью 90 тыс. км2 и объемом воды около 4,4 тыс. км3. Наибольшая его ширина 600 км, а глубина 343 метра. Граница Белого с Баренцевым морем лежит между двумя Носами — Святым на Кольском полуострове и Каниным.

Основные реки, которые впадают в Белое море – это Кемь, Мезень, Онега, Поной и Северная Двина.

Наиболее крупные города на побережье – Архангельск, Беломорск, Кандалакша, Кемь, Северодвинск и другие. Беломорско-Балтийский канал соединяет его с Балтикой.

Водообмен с Баренцевым морем, из-за малых глубин на месте их стыка, ограничено только поверхностными водами. Приливная волна Белого может быть до 7 метров и достигает вглубь по течению, впадающих рек, до 120 км. Дно на мелководье состоит из гравия, гальки и песка, покрыто глинистым илом.

Накопленные и новые проблемы

Судоходство оставило на море и его дне такие следы, что в настоящее время их вполне можно назвать экологическими проблемами. Это громадное количество угольного шлака от кораблей «старых» времен. Современные, вместе с портовым хозяйством, являются источником загрязнения еще и его поверхности. Сотни тонн отработанного машинного масла, нефтепродуктов, стоков и твердых отходов попадает в воду. Свою часть загрязнений несут реки. Промышленные и коммунальные предприятия, нефтехранилища и базы, хозяйственные подразделения военно-морского флота, расположенные как по берегам моря, так и по течению впадающих рек, сбрасываю вещества, период распада которых достигает сотен лет, а то и, вообще, невозможен. Особую опасность вызывают предприятия и объекты, имеющие дело с радиоактивными веществами. Уровень загрязнения воды в результате захоронения радиоактивных отходов, значительно вырос в последнее время.

Судоходство оставило на море и его дне такие следы, что в настоящее время их вполне можно назвать экологическими проблемами. Это громадное количество угольного шлака от кораблей «старых» времен. Современные, вместе с портовым хозяйством, являются источником загрязнения еще и его поверхности. Сотни тонн отработанного машинного масла, нефтепродуктов, стоков и твердых отходов попадает в воду. Свою часть загрязнений несут реки. Промышленные и коммунальные предприятия, нефтехранилища и базы, хозяйственные подразделения военно-морского флота, расположенные как по берегам моря, так и по течению впадающих рек, сбрасываю вещества, период распада которых достигает сотен лет, а то и, вообще, невозможен. Особую опасность вызывают предприятия и объекты, имеющие дело с радиоактивными веществами. Уровень загрязнения воды в результате захоронения радиоактивных отходов, значительно вырос в последнее время.

«Историческим» загрязнителем Беломорских вод является лесная промышленность. На всех ее этапах производства, от рубки леса и сплава до переработки и целлюлозно-бумажного производства, древесина и отходы оставались или сбрасывались в реки и моря. Известен факт, когда пролив между двумя островами был полностью засыпан стружкой от лесопильной мастерской. А сколько древесины утонуло при сплавах, авариях судов, сброшено за ненадобностью? Такой древесный слой в некоторых местах достигает двух и более метров, а его залежи по берегам не перегнивают десятилетиями. Самое главное, что это не проблема прошлого.

Такое же отношение к дереву и воде осталось и сейчас. Кроме того, современное целлюлозно-бумажное производство сбрасывает отходы насыщенные фенолами, лингосуьфатами и метиловым спиртом.

Современными источниками экологических проблем региона является горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и нефтехранилища. Они поставщики свинца, меди, ртути, цинка, никеля и хрома, то есть тяжелых металлов, а также пестицидов, ядовитых и отравляющих веществ, которые накапливаются в живых организмах морской флоры и фауны и со временем попадут с пищей и в организм человека.

Современными источниками экологических проблем региона является горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и нефтехранилища. Они поставщики свинца, меди, ртути, цинка, никеля и хрома, то есть тяжелых металлов, а также пестицидов, ядовитых и отравляющих веществ, которые накапливаются в живых организмах морской флоры и фауны и со временем попадут с пищей и в организм человека.

Что касается нефти, то ее пятна не только уничтожают морскую природу, ограничивая приток кислорода в воду, но и обрекают на вымирание птиц и животных, обволакивая их густой жирной пленкой.

Видео — Загрязнение моря нефтепродуктами

ecology-of.ru

Белое море: проблемы моря экологические

Естественная граница Российской Федерации с севера – это Северный Ледовитый океан. Когда-то его называли Студеным морем, или Полярным бассейном. Сегодня в бассейн океана входит шесть морей, которые официально называются Баренцевым, Белым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским. К сожалению, на территории всей этой природной зоны складывается тяжелая экологическая ситуация. Мы более подробно рассмотрим Белое море. Экологические проблемы складываются из целого ряда факторов. Среди которых изменение климата, политическая неопределенность, охота.

Море занимает площадь более 90 квадратных километров и достигает в глубину до 350 м. Именно тут находятся Соловецкие, Моржовец, Мудьюгский острова, которые неразрывно связаны с историей нашей страны. На первых из этого списка расположен знаменитый Соловецкий монастырь.

Позиция России и других стран

Первая проблема – истребление животных – была взята под государственный контроль еще в конце прошлого столетия, когда был введен мораторий на отлов зверей, птиц, рыб. Это значительно улучшило состояние региона. При этом на глобальную проблему таяния льдов, а также ядерные загрязнения повлиять одному государству довольно сложно. От этих факторов страдает прибрежная область и все Белое море. Проблемы моря в ближайшем будущем усилятся из-за планируемой добычи газа и нефти на территории океана. Это приведет к дополнительным загрязнениям вод океана.

Дело в том, что территории Ледовитого океана до сих пор никому не принадлежат. Ряд стран занят дележкой территорий. Поэтому решить возникшие вопросы довольно сложно. На международном уровне поставлено два вопроса: экономическое использование недр Арктики и экологическое состояние Ледовитого океана. Причем разработка нефтеуглеродных месторождений, к сожалению, в приоритете. Пока государства с азартом делят континентальные шельфы, природа испытывает все больше проблем, биобаланс нарушается. И сроков, когда мировое сообщество начнет заниматься накопившимися вопросами, пока не поставлено.

Россия смотрит на экологическую ситуацию состояния Северного бассейна словно со стороны. Нашу страну волнует только береговая линия севера и Белое море. Экологические проблемы не могут возникнуть только на одном участке – это вопрос, к которому стоит подходить глобально.

Что в приоритете?

При разработке нефтяных месторождений люди способствуют еще большему ухудшение экологической ситуации. Не останавливает ни глубина скважин, ни их количество, ни то, что регион может быть отнесен к экологически опасным. Можно предположить, что одномоментно будут построены нефтяные шахты в большом количестве. Скважины будут находиться на небольшом расстоянии друг от друга и при этом принадлежать разным странам.

Последствия от ядерных испытаний можно устранить, и этим действительно нужно заниматься, однако в условиях севера проводить очистительные меры довольно дорого из-за условий вечной мерзлоты. Кроме того, пока за странами не установлена юридическая ответственность за эти области. Лучше всего изучены экологические проблемы Белого моря. Кратко их постарался представить комитет при МЧС России, спрогнозировав при этом основные тенденции развития.

Невечная мерзлота

Граница Сибирской мерзлоты в западной ее части постоянно смещается из-за глобального потепления. Таким образом, по данным МЧС РФ, в 2030 году она сдвинется на 80 км. Сегодня объем вечных обледенений уменьшается на 4 см в год.

Это может привести к тому, что на территории России через пятнадцать лет жилой фонд севера может быть разрушен на 25%. Это связано с тем, что строительство домов тут происходит с помощью вбивания свай в слой с вечной мерзлотой. Если среднегодовая температура повышается хотя бы на пару градусов, то несущая способность такого фундамента уменьшается в два раза. Опасности также подвергаются подземные хранилища нефти и прочие промышленные объекты. Дороги и аэропорты тоже могут пострадать.

При таянии ледников есть и другая опасность, связанная с увеличением объема северных рек. Несколько лет назад предполагалось, что их объем к весне 2015 года возрастет на 90%, что вызовет обильные паводки. Паводки являются причиной разрушения прибрежных территорий, а также есть риск при движении по магистралям. На территории севера, там, где Белое море, проблемы те же, что и в Сибири.

Глубинные преобразования

Для экологии также опасен газ метан, выделяющийся из почвы в процессе таяния глубинных ледников. Метан приводит к увеличению температуры нижних слоев атмосферы. Кроме того, газ негативно сказывается на здоровье людей, местных жителей.

В Арктике за последние 35 лет объем льдов уменьшился с 7,2 миллионов до 4,3 миллионов квадратных километров. Это означает сокращение площади мерзлоты почти на 40%. Толщина льдов сократилась почти в два раза. Однако есть и положительные стороны. На южном полюсе тающие льды вызывают землетрясения из-за скачкообразного характера таяния. На Северном этот процесс происходит постепенно, и общая ситуация более предсказуема. Для обеспечения безопасности жителей северных территорий руководством МЧС принято решение снарядить две экспедиции на Новую землю, Новосибирские острова и океаническое побережье.

Новый опасный проект

На экологическую ситуацию очень сильно влияет и строительство гидротехнических сооружений, таких, например, как электростанции. Их постройка относится к крупномасштабному воздействию на природу.

На территории Белого моря находится Мезенская ПЭС – приливная электростанция – влияющая как на водную, так и на географо-экологическую среду сухопутной части. Строительство ПЭС приводит в первую очередь к изменению природной циркуляции вод. При постройке дамбы часть водоема превращается в подобие озера с иным колебанием и течением.

Чего опасаются экологи?

Конечно, в процессе проектирования комплекса инженеры уже способны предсказать влияние на местную биосистему, Белое море. Проблемы моря, однако, чаще проявляются только во время промышленной эксплуатации, а инженерные изыскания ведут работу по экологии береговой территории.

Когда ПЭС заработает, уменьшится волновая энергия, а также воздействие на дрейф ледяных полей, изменится режим течения. Все это приведет к изменению структуры наносов на морском дне и береговой зоне. Стоит отметить, что география отложения играет важную роль в биоценозе системы. При строительстве электростанции масса береговых отложений перенесется на глубину в виде взвеси, и от этого пострадает все Белое море. Проблемы экологии ужесточатся, поскольку берега северных морей не являются экологически чистыми, поэтому при попадании на глубину береговой грунт становится причиной вторичных загрязнений.

Проблема — словно ложка соли в море

Изучение экосистемы Арктики сегодня является залогом благополучного состояния природы через несколько десятилетий. Часть побережья вдоль Ледовитого океана подлежала большему изучению, к такой территории относится, например, Белое море. Проблемы моря Лаптевых до сих пор не изучены. Именно поэтому совсем недавно сюда была оснащена одна небольшая экспедиция.

Спонсировала ученых нефтяная компания «Роснефть». В экспедицию отправились сотрудники Мурманского морского биологического института. Сорок ученых составили экипаж корабля «Дальние Зеленцы». Цель миссии озвучил ее руководитель Дмитрий Ишкуло. По словам Ишкуло, в приоритете было изучение звеньев экосистем, получение сведения об эколого-биологическом состоянии моря.

Известно, что на территории бассейна моря Лаптевых живут как мелкие рыбы и птицы, так и крупные животные, такие как белый медведь, кит. Предполагается, что именно в бассейне этого северного водоема находится легендарная земля Санникова.

Как считают организаторы кампании, подобные работы со столь серьезным объемом не проводились ранее в Арктике никогда.

autogear.ru

Онежский залив. Белое море. Экология и белухи

Онежский залив. Белое море. Экология и белухиОнежский залив. Белое море. Экология и белухиСтарший научный сотрудник лаборатории пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Российской академии наук Виктор Владимирович Андрианов рассказал о работе учёных «в поле» и особенностях жизни белух.

©RIA Novosti.Владимир Трефилов

Лаборатория пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера изучает озёра и реки, а также часть Белого моря: Двинской и Онежский заливы. На сегодняшний день состоялось уже восемь подобных экспедиций.

Наша первая экспедиция в Онежский залив состоялась летом 2003 года. В районе мыса Глубокий, где мы сейчас находимся, тогда обитало стадо белух и насчитывало порядка 150 голов.

*Белуха (delphinapterus leucas) — представитель семейства нарваловых, подотряда зубатых китов, отряда китообразные, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи ведут стадный образ жизни, встречаются группами от 3-10 до нескольких десятков особей, ныряют на большие глубины

Через месяц после окончания первой экспедиции в Онежском заливе случился разлив нефтепродуктов. По официальной версии, в сентябре 2003 года в море попало 53 тонны горючего. По словам Виктора Андрианова, выбросы мазута на побережье происходят до сих пор и, судя по сборам «мазутно-песчаных агрегатов» экологами, топлива в море оказалось значительно больше и экологические последствия для Онежского залива весьма серьёзны.

©RIA Novosti.Владимир Трефилов

«Мы стали изучать не только белух, но и состояние береговой зоны в этом районе. На участке от Лямца до Пурнемы и на отдельных участках линия выброса нефтепродуктов составляла около 40 километров. И до сих пор на этих участках происходят выбросы кусков мазута, иногда даже десятками килограмм».

С 2005 года мы исследуем состояние самой морской воды, количество растворённого в ней нефтепродукта. Замеряем общее количество углеводородов, высокие показатели которых связаны с тем, что случившийся разлив нефти и сохраняющиеся пласты мазута насыщают воды углеводородами

«В 2005 году лабораторией была проведена большая съёмка на всей южной части Онежского залива. Мы выяснили, что на значительной части акватории концентрация углеводородов превышала предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 10-15 раз. Через 10 лет показатели снизились примерно в два раза, но все равно в 2011 и 2013 годах концентрация превышала норму в пять раз.

Кроме того, было обнаружено десятикратное увеличение накоплений углеводородов в тканях бентосных животных (бентос — совокупность растительных и животных организмов, обитающих на дне и в толще донных осадков), таких как мидия, пескожил и некоторых других».

Сверху: водоросли фукус; снизу: балянусы; справа: морская звезда ©RIA Novosti.Владимир Трефилов

Отчасти наши исследования коснулись ихтиологических проблем. Согласно опросам местных жителей в этих краях перестал ловиться сиг.

Экспедиция 2016 года подтвердила — сига нет. Снизился и улов камбалы

Камбала здесь была достаточно крупная ещё в 2006 году. Это долгоживущая рыба. Представители вида могли отходить при достижении наибольшей концентрации нефтепродуктов, а при снижении — возвращаться в Онежский залив. Тем не менее, роста численности не произошло, а наши исследования показали, что преобладает молодь, особи небольшие и плохо упитанные. Мне есть с чем сравнивать, мы ловили рыбу в Двинском заливе — там другая экологическая обстановка, совершенно другая рыба внешне, и на вкус.

©RIA Novosti.Владимир Трефилов

Отношение местных жителей к работе учёных

Когда в 2003 году случилась авария, люди ощутили себя брошенными в беде, не знали чего им ждать, пребывали в недоумении. А как только начались исследования, местные жители начали подходить и благодарить нас. Бабушки изливали душу, а рыбаки и другие мужчины, работа которых связана с побережьем, сообщали нам о том, какие перемены происходили и происходят в заливе, подробно рассказывали обо всех случаях гибели белух.

Именно благодаря местным жителям мы узнали о девяти погибших беломорских дельфинах за последние 5-6 лет

Разлив нефтепродуктов негативно сказывается на жизни белух: почти 10 случаев гибели свидетельствуют о том, что стадо редеет. Тем не менее, животные из Онежского залива не уходят, а стараются здесь выжить. Но уже видны положительные сдвиги в жизни и поведении белух. Например, в 2012 году прямо на наших глазах у крупного камня на полной воде белуха родила детёныша. Они пробыли на этом месте около 1,5 часов. Позднее белухи приходили сюда группами и плавали на самой мели, отдыхали.

Старший научный сотрудник лаборатории пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера Виктор Андрианов во время работы ©RIA Novosti.Владимир Трефилов

Когда я только начинал работать с белухами, наблюдал очень много интересного в их поведении.

Например, у дельфинов обычно спит одно полушарие мозга, а второе бодрствует. Как они плавают и куда плывут во время сна, зависит от конкретных условий и места. Я сомневаюсь, что кто-то серьёзно изучал поведение дельфинов во время сна в природе, а на мысе Глубокий это видно наглядно.

Здесь сильные течения (достигают 5 км/ч), и белухи их используют как «бесплатное такси» для своих кочёвок. На одной воде уходят, а через некоторое время смена воды приносит их назад. Это позволяет животным обитать в одном районе, то есть экономить силы

В этих условиях они и спят. Я наблюдал, как это происходит: белуха плавает на одном месте и делает несколько дыхательных всплытий, строго в одной точке с одинаковым временным интервалом, а затем заныривает и лежит на дне. Для того чтобы так плавать надо иметь какой-то объект на дне, на который животное будет ориентироваться и, несмотря на сильное течение, может спать и точно знать, что его никуда не унесёт течением.

©RIA Novosti.Владимир Трефилов

©RIA Novosti.Владимир Трефилов

©RIA Novosti.Владимир Трефилов

Об условиях работы учёных

Были годы, когда попасть сюда было очень трудно, только морским путём. Сейчас сделана грунтовая дорога до Пурнемы, но на сам мыс Глубокий попасть всё равно не так просто — надо ехать на тракторе или «ГАЗ-66» от Пурнемы семь километров по отмели во время отлива.

Местные жители всегда идут нам навстречу, помогают

На Глубоком можно оказаться в достаточно комфортной погодной обстановке, потому что это южный берег Белого моря, но можно и моментально обгореть. Иногда лицо фактически облезает к концу такой экспедиции. А гнус на побережье Онежского залива бывает такой, что ничего не даёт делать! Спасает море. В море мы работаем в более мягких условиях — туда не доходит ни жара, ни противный гнус.

Старший научный сотрудник лаборатории пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера Виктор Андрианов. Справа: Виктор Андрианов общается с одним из местных жителей ©RIA Novosti.Владимир Трефилов

Прогноз на будущее

Я полагаю, что мы находимся на середине пути избавления от последствий разлива нефтепродуктов в Онежском заливе. В мировой литературе отмечено, что последствия таких разливов могут проявляться до сорока лет. Прошло 13.

Этого мало, чтобы говорить о положительных сдвигах, но народ живёт, рыба ловится, белухи плавают, а мы надеемся, что они будут жить по-прежнему

Если я увижу, что у белух восстановилась форма поведения, и во всех отношениях они будут теми же интересными животными, что и до разлива, я обязательно напишу о них книгу. Надежда есть.

©RIA Novosti.Владимир Трефилов

©RIA Novosti.Владимир Трефилов

©RIA Novosti.Владимир Трефилов

На сегодняшний день по результатам предыдущих семи экспедиций и комплексных исследований сотрудники лаборатории написали множество статей об экологических последствиях разлива мазута в этом районе, но самая основательная статья, по словам Виктора Андрианова, вышла в 2016 году в журнале «Биология моря».

ru.arctic.ru

Значение Белого моря | Kratkoe.com

Какое значение Белого моря Вы узнаете из этой статьи.

Географическое положение Белого моря

Его территория — это северная окраина западной России. Оно принадлежит к бассейну Северного Ледовитого океана. Его отличие от арктических морей в том, что данный водоем расположен в южной части Полярного круга, практически не выходя за его пределы (только небольшая его северная часть вышла за пределы круга). Белое море далеко врезано в материк, поэтому практически все его стороны имеют естественные границы. Исключение составляет только граница с Баренцевым морем: между ними проходит условная линия от мыса Канин нос до мыса Святой нос.

Белое море принадлежит к группе внутренних морей и является самым маленьким морем в России. Площадь составляет 90 тысяч км2. Максимальная глубина — 350 м.

Какое значение Белого моря?

Белое море имеет громадное промышленное значение. Здесь преобладает: добыча водорослей, промысел морского зверя и рыболовство. В этих водах добывают беломорскую сельдь, навагу, треску, корюшку и семгу. Люди активно охотятся на кольчатую нерпу, тюленя и белуху.

Также данный водоем имеет и транспортное значение – по нему осуществляются перевозки пассажиров и грузов. Как правило, лесоматериал и лес, химические грузы, рыбную продукцию.

Климат Белого моря

Белому морю свойственные черты континентального и морского климатов, что обусловлено географическим положением и принадлежностью к бассейну Северного Ледовитого океана. Зима холодная и длительная. Над морем в этот период наблюдаются циклоны и господствуют юго-западные ветры. Средняя зимняя температура– 14 – 15°С. Отмечаются обильные снегопады. В зависимости от влияния Атлантических ветров и циклонов, температура может понижаться до -26 °С.

В летний период в Белом море наблюдается прохладная погода, обусловленная влиянием антициклона. На юге и юго-востоке сформировалась зона циклонов. Средняя температура равна + 8 – 10°С. Часто выпадают сильные дожди. Иногда температура поднимается до + 30°С.

Флора и фауна Белого моря

Органический мир Белого моря является производным от баренцевоморской, однако беднее. Всего насчитывается 57 видов ихтиофауны. Данный водоем в среднем дает 1,2 кг рыбы. Такое бедное разнообразие объясняется суровой зимой, низкой соленостью воды, молодостью беломорской фауны. Особенности органического мира Белого моря в том, что в верхнем слое обитает бореальная фауна и флора, а в нижнем, глубоком слое живут арктические формы. Псевдоабиссальная морская зона заселена холодноводными реликтами.

Наиболее распространены в Белом море такая рыба и млекопитающие, как: сайда, сельдь, навага, корюшка, семга, треска, сайда, нерпа, гренландский тюлень и белуха. В районах Мезенской губы и полуострова Канина нерестится горбуша, кумжа, семга, хариус и форель.

Из растительности в Белом море прорастает около 194 вида водорослей, из которых наиболее распространенными являются ламинарии, зостера и анфельция.

Экологические проблемы Белого моря

Среди экологических проблем море громадное значение имеет большое количество угольного шлака в воде. Сотни тонн нефтепродуктов, отработанного машинного масла, твердых отходов и стоков попадает в воду. Также свою лепту в загрязнение Белого море несут реки. Коммунальные и промышленные предприятия, базы и нефтехранилища, хозяйственные деления военно-морского флота, которые размещены по течению впадающих рек и по берегам моря, сбрасывают в воду вещества с периодом распада в сотни лет или даже вообще не распадаются. Особенно опасны радиоактивные вещества.

Надеемся, что из этой статьи Вы узнали, какое значение Белого моря.

kratkoe.com