Атмосфера планеты земля – описание планеты, атмосфера, океаны, структура, орбита и вращение Земли, интересные факты

Атмосфера Земли

Атмосфера Земли — это газовая оболочка нашей планеты, простирающаяся до тысячи километров ввысь над поверхностью планеты. Она характеризуется высокой динамичностью, физической неоднородностью и уязвимостью к биологическим факторам. На протяжении миллиардов лет истории атмосферы Земли, именно живые существа сильнее всего изменяли ее состав.

Атмосфера Земли — это газовая оболочка нашей планеты, простирающаяся до тысячи километров ввысь над поверхностью планеты. Она характеризуется высокой динамичностью, физической неоднородностью и уязвимостью к биологическим факторам. На протяжении миллиардов лет истории атмосферы Земли, именно живые существа сильнее всего изменяли ее состав.

Основные свойства атмосферы Земли

Атмосфера — это наш защитный купол от всяческого рода угроз из космоса. В ней сгорает большая часть метеоритов, которые падают на планету, а ее озоновый слой служит фильтром против ультрафиолетового излучения Солнца, энергия которого смертельна для живых существ. Кроме того, именно атмосфера поддерживает комфортную температуру у поверхности Земли — если бы не парниковый эффект, достигаемый за счет многократного отражения солнечных лучей от облаков, Земля была бы в среднем на 20-30 градусов холоднее. Кругооборот воды в атмосфере и движение воздушных масс не только уравновешивают температуру и влажность, но и создают земное разнообразие ландшафтных форм и минералов — такого богатства не встретить нигде в Солнечной системе.

Горение метеоров — один из подарков нашей атмосферы

Масса атмосферы составляет 5,2×1018 килограмм. Хотя газовые оболочки распространяются на многие тысячи километров от Земли, ее атмосферой считаются лишь те, которые вращаются вокруг оси со скоростью, равной скорости вращения планеты. Таким образом, высота атмосферы Земли составляет около 1000 километров, плавно переходя в космическое пространство в верхнем слое, экзосфере (от др. греческого «внешний шар»).

Состав атмосферы Земли. История развития

Хотя воздух и кажется однородным, он представляет собой смесь разнообразных газов. Если брать только те, которые занимают хотя бы тысячную долю объема атмосферы, их уже будет 12. Если же смотреть на общую картину, то в воздухе одновременно находится вся таблица Менделеева!

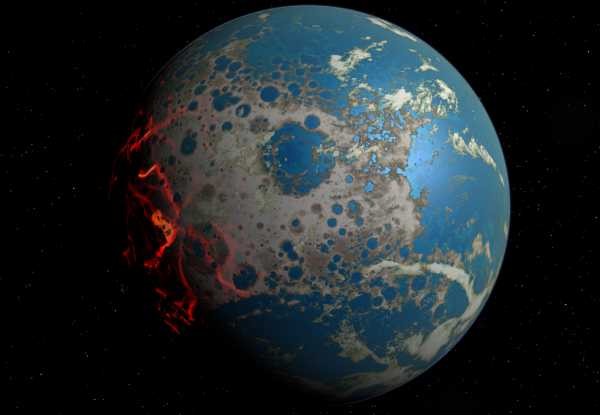

Однако добиться такого разнообразия Земле удалось не сразу. Только благодаря уникальным совпадениям химических элементов и наличию жизни атмосфера Земли стала столь сложной. Наша планета сохранила геологические следы этих процессов, что позволяет нам заглянуть на миллиарды лет назад:

Молодая Земля значительно отличалась от своего современного облика. Круглые «озера» — это кратеры от ударов многочисленных метеоритов, которые без труда проникали сквозь тонкую атмосферу.

- Первыми газами, которые окутали молодую Землю 4,3 миллиарда лет назад, были водород и гелий — фундаментальные составляющие атмосферы газовых гигантов вроде Юпитера. Это самые элементарные вещества — из них состояли остатки туманности, родившей Солнце и окружающие его планеты, и они обильно оседали вокруг гравитационных центров-планет. Их концентрация была не очень высока, а низкая атомная масса позволяла им улетучиваться в космос, что они делают до сих пор. На сегодняшний день их общая удельная масса составляет 0,00052% от общей массы атмосферы Земли (0,00002% водорода и 0,0005% гелия), что совсем мало.

- Однако внутри самой Земли крылась уйма веществ, которые стремились вырваться из раскаленных недр. Из вулканов было выброшено громадное количество газов — в первую очередь аммиак, метан и углекислый газ, а также сера. Аммиак и метан впоследствии разложились на азот, который ныне занимает львиную долю массы атмосферы Земли — 78%.

Вулканы — одни из главных участников формирования атмосферы

- Но настоящая революция в составе атмосферы Земли произошла вместе с приходом кислорода. Он появлялся и естественным путем — раскаленная мантия молодой планеты активно избавлялась от газов, запертых под земной корой. Кроме того, водяные пары, извергаемые вулканами, расщеплялись под воздействием солнечного ультрафиолета на водород и кислород.

Однако такой кислород не мог долго задерживаться в атмосфере. Он вступал в реакции с угарным газом, свободным железом, серой и множеством других элементов на поверхности планеты — а высокие температуры и солнечное излучение катализировало химические процессы. Изменило эту ситуацию только появление живых организмов.

- Во-первых, они начали выделять столько кислорода, что он не только окислил все вещества на поверхности, но и начал накапливаться — за пару миллиардов лет его количество выросло с ноля до 21% процента всей массы атмосферы.

- Во-вторых, живые организмы активно использовали углерод атмосферы для построения собственных скелетов. В итоге их деятельности земная кора пополнилась целыми геологическими пластами органических материалов и ископаемых, а углекислого газа стало куда меньше

Известняк с останками древних безпозвоночных организмов

- И, наконец, избыток кислорода сформировал озоновый слой, который стал защищать живые организмы от ультрафиолета. Жизнь стала эволюционировать активнее и приобретать новые, более сложные формы — среди бактерий и водорослей стали появляться высокоорганизованные существа. Сегодня в озон занимает всего 0,00001% всей массы Земли.

Вам уже наверняка известно, что синий цвет неба на Земле тоже создается кислородом — из всего радужного спектра Солнца он лучше всего рассеивает короткие волны света, отвечающие за синий цвет. Этот же эффект действует в космосе — на расстоянии Земля будто окутывается голубой дымкой, а издали и вовсе превращается в синюю точку.

Кроме того, в атмосфере в значительном количестве присутствуют благородные газы. Среди них больше всего аргона, доля которого в атмосфере составляет 0,9–1%. Его источник — ядерные процессы в глубинах Земли, а попадает на поверхность он через микротрещины в литосферных плитах и вулканические извержения (таким же образом появляется гелий в атмосфере). Из-за своих физических особенностей благородные газы поднимаются в верхние слои атмосферы, где улетучиваются в космическое пространство.

Смог над Китаем, вид из космоса

Как мы можем видеть, состав атмосферы Земли менялся уже не раз, и притом очень сильно — но на это понадобились миллионы лет. С другой стороны, жизненно важные явления очень устойчивы — озоновый слой будет существовать и функционировать, даже если на Земле будет в 100 раз меньше кислорода. На фоне общей истории планеты, деятельность человека не оставила серьезных следов. Однако в локальных масштабах цивилизация способна создавать проблемы — по крайней мере, для себя. Загрязнители воздуха уже сделали жизнь жителей китайского Пекина опасной — а громадные облака грязного тумана над большими городами видны даже из космоса.

Структура атмосферы

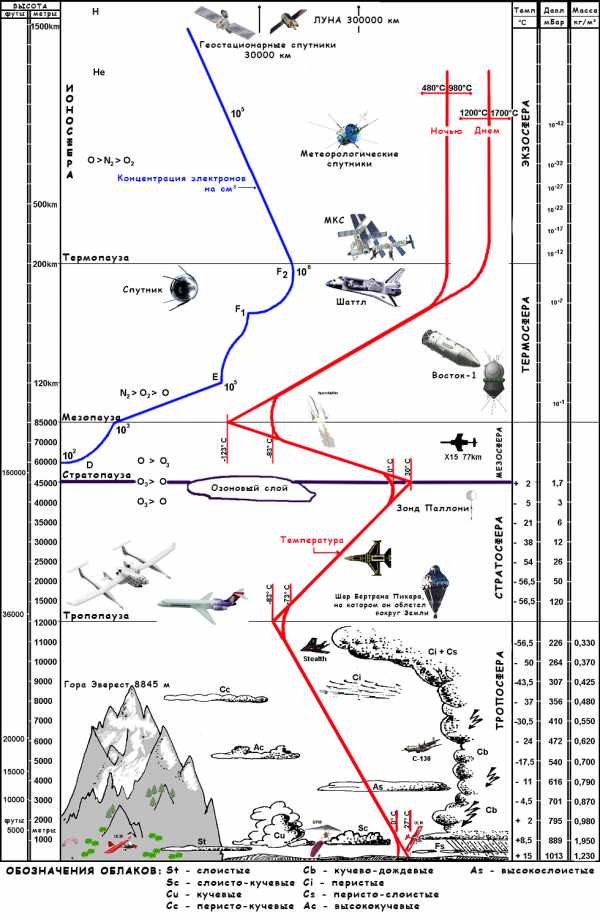

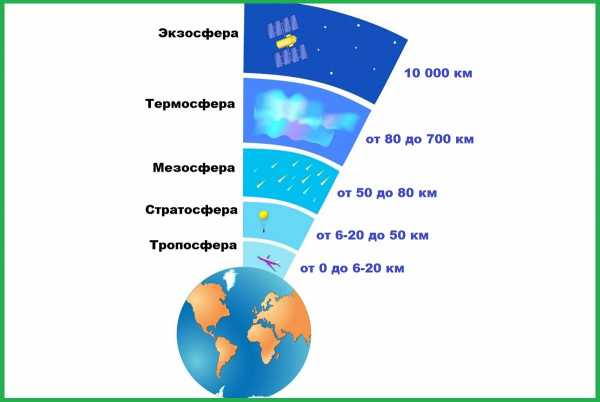

Однако экзосфера — это не единственный особый слой нашей атмосферы. Их существует немало, и каждый из них обладает своими уникальными характеристиками. Давайте рассмотрим несколько основных:

Строение атмосферы. Смотреть в полном размере.

Тропосфера

Самый нижний и наиболее плотный слой атмосферы называется тропосферой. Читатель статьи сейчас находится именно в его «придонной» части — если, конечно, он не является одним из 500 тысяч человек, которые летят прямо сейчас в самолете. Верхний предел тропосферы зависит от широты (помните о центробежной силе вращения Земли, из-за которой планета шире на экваторе?) и колеблется от 7 километров на полюсах до 20 километров на экваторе. Также размеры тропосферы зависит от сезона — чем теплее воздух, тем выше поднимается верхний предел.

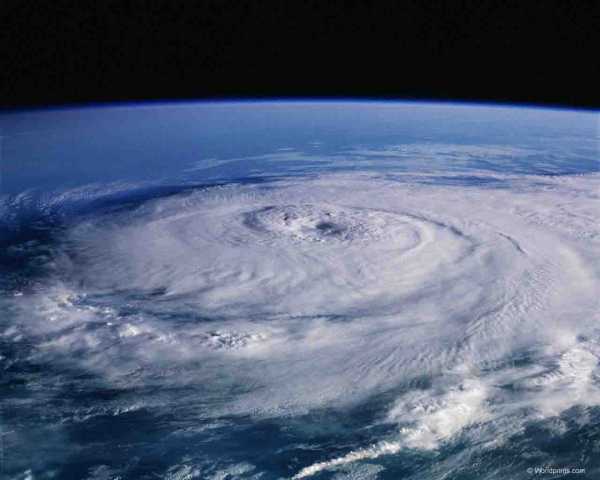

Название «тропосфера» происходит от древнегреческого слова «tropos», которое переводится как «поворот, изменение». Это достаточно точно отображает свойства слоя атмосферы — он наиболее динамичный и продуктивный. Именно в тропосфере собираются облака и циркулирует вода, создаются циклоны и антициклоны и генерируются ветра — происходят все те процессы, которые мы называем «погода» и «климат». Кроме того, это самый массивный и плотный слой — на него приходится 80% массы атмосферы и почти все содержание воды в ней. Тут же обитает большая часть живых организмов.

Слои атмосферы из космоса. Самый нижний, оранжевый слой — тропосфера.

Всем известно, что чем выше подниматься, тем холоднее становится. Это действительно так — каждые 100 метров вверх температура воздуха падает на 0,5-0,7 градуса. Тем не менее принцип работает только в тропосфере — дальше температура с ростом высоты начинает повышаться. Зона между тропосферой и стратосферой, где температура остается неизменной, называется тропопаузой. А еще с высотой убыстряется течение ветра — на 2–3 км/с на километр ввысь. Поэтому пара- и дельтапланеристы предпочитают для полетов возвышенные плато и горы — там всегда удастся «поймать волну».

Круговорот воды в природе

Уже упомянутое воздушное дно, где атмосфера контактирует с литосферой, называется приземным пограничным слоем. Его роль в циркуляции атмосферы невероятно велика — отдача тепла и излучения от поверхности создает ветры и перепады давления, а горы и другие неровности рельефа направляют и разделяют их. Тут же происходит водообмен — за 8–12 дней вся вода, взятая из океанов и поверхности, возвращается обратно, превращая тропосферу в своеобразный водный фильтр.

- Интересный факт — на водообмене с атмосферой завязан важный процесс в жизнедеятельности растений — транспирация. С ее помощью флора планеты активно влияет на климат — так, большие зеленые массивы смягчают погоду и перепады температуры. Растения в насыщенных водой местах испаряют 99% воды, взятой из почвы. К примеру, гектар пшеницы за лето выбрасывает в атмосферу 2–3 тысячи тонн воды — это значительно больше, чем могла бы отдать безжизненная почва.

Нормальное давление у поверхности Земли — около 1000 миллибар. Эталоном считается давление в 1013 мБар, которое составляет одну «атмосферу» — с этой единицей измерения вы уже наверняка сталкивались. С ростом высоты давление стремительно падает: у границ тропосферы (на высоте 12 километров) оно составляет уже 200 мБар, а на высоте 45 километров и вовсе падает до 1 мБар. Поэтому не странно, что именно в насыщенной тропосфере собрано 80% все массы атмосферы Земли.

Стратосфера

Слой атмосферы, располагающийся в диапазоне между 8 км высоты (на полюсе) и 50 км (на экваторе), называется стратосферой. Название происходит от др. греческого слова «stratos», которое значит «настил, слой». Это крайне разреженная зона атмосферы Земли, в которой почти нет водного пара. Давление воздуха в нижней части стратосферы в 10 раз меньше приповерхностного, а в верхней части — в 100 раз.

В разговоре о тропосферу мы уже узнали, что температура в ней понижается в зависимости от высоты. В стратосфере все происходит с точностью до наоборот — с набором высоты температура вырастает от –56°C до 0–1°С. Прекращается нагрев в стратопаузе, границе между страто- и мезосферами.

Вид на Землю из стратосферы. Облака сверху выглядят даже меньшими, чем снизу

Жизнь и человек в стратосфере

Пассажирские лайнеры и сверхзвуковые самолеты обычно летают в нижних слоях стратосферы — это не только защищает их от нестабильности воздушных потоков тропосферы, но и упрощает их движение за счет малого аэродинамического сопротивления. А низкие температуры и разреженность воздуха позволяют оптимизировать потребление топлива, что особенно важно для дальних перелетов.

Однако существует технический предел высоты для самолета — приток воздуха, которого в стратосфере так мало, необходим для работы реактивных двигателей. Соответственно, для достижения нужного давления воздуха в турбине самолету приходится двигаться быстрее скорости звука. Поэтому высоко в стратосфере (на высоте 18–30 километров) могут передвигаться только боевые машины и сверхзвуковые самолеты вроде «Конкордов». Так что основными «обитателями» стратосферы являются метеорологические зонды, прикрепленные к воздушным шарам — там они могут оставаться длительное время, собирая информацию о динамике нижележащей тропосферы.

Конкорд — пассажирский сверхзвуковой самолет

Читателю уже наверняка известно, что вплоть до самого озонового слоя в атмосфере встречаются микроорганизмы — так называемый аэропланктон. Однако не одни бактерии способны выживать в стратосфере. Так, однажды в двигатель самолета на высоте 11,5 тысячи километров попал африканский сип — особая разновидность грифа. А некоторые утки во время миграций спокойно пролетают над Эверестом.

Но самым большим существом, побывавшим в стратосфере, остается человек. Текущий рекорд по высоте был установлен Аланом Юстасом — вице-президентом компании Google. В день прыжка ему было 57 лет! На специальном воздушном шаре он поднялся на высоту 41 километр над уровнем моря, а затем спрыгнул вниз с парашютом. Скорость, которую он развил в пиковый момент падения, составила 1342 км/ч — больше скорости звука! Одновременно Юстас стал первым человеком, самостоятельно преодолевшим звуковой порог скорости (не считая скафандра для поддержки жизнедеятельности и парашютов для приземления в целом виде).

- Интересный факт — для того чтобы отсоединиться от воздушного шара, Юстасу понадобилось взрывное устройство — вроде того, что используется космическими ракетами при отсоединении ступеней.

Алан Юстас в скафандре. Прыжок был совершен только в защитном костюме — без герметических капсул и прочих защитных мер.

Озоновый слой

А еще на границе между стратосферой и мезоферой находится знаменитый озоновый слой. Он защищает поверхность Земли от воздействия ультрафиолетовых лучей, а заодно служит верхней границей распространения жизни на планете — выше него температура, давление и космическое излучение быстро положат конец даже самым стойким бактериям.

Откуда же взялся этот щит? Ответ невероятен — он был создан живыми организмами, точнее — кислородом, которые разнообразные бактерии, водоросли и растения выделяли с незапамятных времен. Поднимаясь высоко по атмосфере, кислород контактирует с ультрафиолетовым излучением и вступает в фотохимическую реакцию. В итоге из обычного кислорода, которым мы дышим, O2, получается озон — O3.

Парадоксально, но созданный излучением Солнца озон защищает нас от этого же излучения! А еще озон не отражает, а поглощает ультрафиолет — тем самым он нагревает атмосферу вокруг себя.

Фиолетовый жидкий озон и синий кислород при температуре ниже –180°C

Мезосфера

Мы уже упоминали, что над стратосферой — точнее, над стратопаузой, пограничной прослойкой стабильной температуры — находится мезосфера. Этот относительно небольшой слой располагается между 40–45 и 90 километров высоты и является самым холодным местом в нашей планете — в мезопаузе, верхнем слое мезосферы, воздух охлаждается до –143°C.

Мезосфера является наименее изученной частью атмосферы Земли. Экстремально малое давление газов, которое от тысячи до десяти тысяч раз ниже поверхностного, ограничивает движение воздушных шаров — их подъемная сила доходит до нуля, и они попросту зависают на месте. То же происходит с реактивными самолетами — аэродинамика крыла и корпуса самолета теряют свой смысл. Поэтому летать в мезосфере могут либо ракеты, либо самолеты с ракетными двигателями — ракетопланы. К таким относится ракетоплан X-15, который удерживает позицию самого быстрого самолета в мире: он достиг высоты в 108 километров и скорости 7200 км/ч — в 6,72 раза больше скорости звука.

X-15 в полете

Однако рекордный полет X-15 составил всего 15 минут. Это символизирует общую проблему движущихся в мезосфере аппаратов — они слишком быстры, чтобы провести какие-либо основательные исследования, и находятся на заданной высоте недолго, улетая выше или падая вниз. Также мезосферу нельзя исследовать при помощи спутников или суборбитальных зондов — пусть давление в этом слое атмосферы и низкое, оно тормозит (а порой и сжигает) космические аппараты. Из-за этих сложностей ученые часто называют мезосферу «незнайкосферой» (от англ. «ignorosphere», где «ignorance» — невежество, незнание).

А еще именно в мезосфере сгорает большинство метеоров, падающих на Землю — именно там вспыхивает метеоритный поток Персеиды, известный как «августовский звездопад». Световой эффект происходит тогда, когда космическое тело входит в атмосферу Земли под острым углом со скоростью больше 11 км/ч — от силы трения метеорит загорается.

Персеиды. Снято в 2015 году

Растеряв свою массу в мезосфере, остатки «пришельцев» оседают на Землю в виде космической пыли — каждый день на планету попадает от 100 до 10 тысяч тонн метеоритного вещества. Поскольку отдельные пылинки очень легкие, на путь к поверхности Земли у них уходит до одного месяца! Попадая в тучи, они утяжеляют их и даже иногда вызывают дожди — как вызывает их вулканический пепел или частицы от ядерных взрывов. Однако сила влияния космической пыли на дождеобразование считается небольшой — даже 10 тысяч тонн маловато, чтобы серьезно изменить естественную циркуляцию атмосферы Земли.

Термосфера

Над мезосферой, на высоте 100 километров над уровнем моря, проходит линия Кармана — условная граница между Землей и космосом. Хотя там и присутствуют газы, которые вращаются вместе с Землей и технически входят в атмосферу, их количество выше линии Кармана незримо мало. Поэтому любой полет, который выходит за высоту 100 километров, уже считается космическим.

С линией Кармана совпадает нижняя граница самого протяженного слоя атмосферы — термосферы. Она поднимается до высоты 800 километров и отличается чрезвычайно высокой температурой — на высоте 400 километров она достигает максимума в 1800°C!

Шаттл на линии Кармана. На фото отчетливо видны все слои атмосферы

Горячо, не правда ли? При температуре в 1538°C начинает плавиться железо — как же тогда космические аппараты остаются целыми в термосфере? Все дело в чрезвычайно низкой концентрации газов в верхней атмосфере — давление посередине термосферы в 1000000 меньше концентрации воздуха у поверхности Земли! Энергия отдельно взятых частиц высока — но расстояние между ними огромное, и космические аппараты фактически находятся в вакууме. Это, впрочем, не помогает им избавляться от тепла, которое выделяют механизмы — для тепловыделения все космические аппараты оснащены радиаторами, которые излучают избыточную энергию.

- На заметку. Когда речь идет о высоких температурах, всегда стоит учитывать плотность раскаленной материи — так, ученые на Андронном Коллайдере действительно могут нагреть вещество до температуры Солнца. Но очевидно, что это будут отдельные молекулы — одного грамма вещества звезды хватило бы для мощнейшего взрыва. Поэтому не стоит верить желтой прессе, которая обещает нам скорый конец света от «рук» Коллайдера, как и не стоит бояться жара в термосфере.

Термосфера и космонавтика

Термосфера фактически является открытым космосом — именно в ее пределах пролегала орбита первого советского «Спутника». Там же был апоцентр — наивысшая точка над Землей — полета корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. Многие искусственные спутники для изучения поверхности Земли, океана и атмосферы, вроде спутников Google Maps, тоже запускаются на эту высоту. Поэтому если речь идет о НОО (Низкой Опорной Орбите, расхожий термин в космонавтике), в 99% случаев она находится в термосфере.

Корабль Восток-1 на орбите в представлении художника

Орбитальные полеты людей и животных не просто так происходят в термосфере. Дело в том, что в ее верхней части, на высоте от 500 километров, простираются радиационные пояса Земли. Именно там заряженные частицы солнечного ветра ловятся и накапливаются магнитосферой. Длительное нахождение в радиационных поясах приносит непоправимый вред живым организмам и даже электронике — поэтому все высокоорбитальные аппараты обладают защитой от радиации.

Полярные сияния

В полярных широтах часто появляется зрелищное и грандиозное зрелище — полярные сияния. Они выглядят как длинные светящиеся дуги разнообразных цветов и форм, которые переливаются в небе. Их появлению Земля обязана своей магнитосферой — а, точнее, прорехами в ней возле полюсов. Заряженные частицы солнечного ветра прорываются внутрь, заставляя атмосферу светиться. Полюбоваться на самые зрелищные сияния и узнать подробнее их происхождение можно тут.

Сейчас сияния являются обыденностью для жителей приполярных стран, таких как Канада или Норвегия, а также обязательным пунктом в программе любого туриста — однако раньше им приписывались сверхъестественные свойства. В разноцветных огнях людям древности виделись врата в рай, мифические существа и костры духов, а их поведение считали прорицаниями. И наших предков можно понять — даже образование и вера в собственный разум порой не могут сдержать благоговения перед силами природы.

Полярное сияние из МКС

Экзосфера

Последний слой атмосферы Земли, нижняя граница которого проходит на высоте 700 километров — это экзосфера (от др. греческого коря «экзо» — вне, снаружи). Она невероятно рассеянная и состоит преимущественно из атомов легчайшего элемента — водорода; также попадаются отдельные атомы кислорода и азота, которые сильно ионизированы всепроникающим излучением Солнца.

Размеры экзосферы Земли невероятно велики — она перерастает в корону Земли, геокорону, которая растянута до 100 тысяч километров от планеты. Она очень разрежена — концентрация частиц в миллионы раз меньше плотности обычного воздуха. Но если Луна заслонит Землю для отдаленного космического корабля, то корона нашей планеты будет видна, как видна нам корона Солнца при его затмении. Однако наблюдать это явление пока не удавалось.

Спутник Google Maps. Аппараты для крупномасштабной съемки обычно находятся на орбитах внутри экзосферы

Выветривание атмосферы

А еще именно в экзосфере происходит выветривание атмосферы Земли — из-за большого расстояния от гравитационного центра планеты частички легко отрываются от общей газовой массы и выходят на собственные орбиты. Это явление называется диссипацией атмосферы. Наша планета ежесекундно теряет 3 килограмма водорода и 50 грамм гелия из атмосферы. Только эти частицы достаточно легки, чтобы покинуть общую газовую массу.

Несложные расчеты показывают, что Земля ежегодно теряет около 110 тысяч тонн массы атмосферы. Опасно ли это? На самом деле нет — мощности нашей планеты по «производству» водорода и гелия превышают темпы потерь. Кроме того, часть потерянного вещества со временем возвращается обратно в атмосферу. А важные газы вроде кислорода или углекислого газа попросту слишком тяжелы, чтобы массово покидать Землю — поэтому не стоит бояться, что атмосфера нашей Земли улетучится.

- Интересный факт — «пророки» конца света часто говорят, что если ядро Земли перестанет вращаться, атмосфера быстро выветрится под напором солнечного ветра. Однако наш читатель знает, что удерживают атмосферу возле Земли силы гравитации, которые будут действовать вне зависимости от вращения ядра. Ярким доказательством этого служит Венера, у которой неподвижное ядро и слабое магнитное поле, но зато атмосфера в 93 раза плотнее и тяжелее земной. Однако это не значит, что прекращение динамики земного ядра безопасно — тогда исчезнет магнитное поле планеты. Его роль важна не столько в сдерживании атмосферы, сколько в защите от заряженных частиц солнечного ветра, которые легко превратят нашу планету в радиоактивную пустыню.

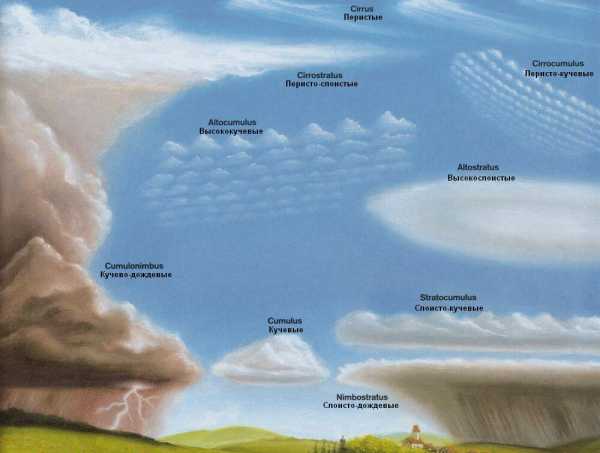

Облака

Вода на Земле существует не только в необъятном океане и многочисленных реках. Около 5,2 ×1015 килограмм воды находится в атмосфере. Она присутствует практически везде — доля пара в воздухе колеблется от 0,1% до 2,5% объема в зависимости от температуры и местоположения. Однако больше всего воды собрано в облаках, где она хранится не только в виде газа, но и в маленьких капельках и ледяных кристаллах. Концентрация воды в тучах достигает 10г/м3 — а так как облака достигают объема в несколько кубических километров, масса воды в них исчисляется десятками и сотнями тонн.

Разнообразные классы облаков

Облака — это самое заметное образование нашей Земли; они видны даже с Луны, где очертания континентов размываются перед невооруженным глазом. И это не странно — ведь тучами постоянно покрыто больше 50% Земли!

В теплообмене Земли облака играют невероятно важную роль. Зимой они захватывают солнечные лучи, повышая температуру под собой за счет парникового эффекта, а летом экранируют громадную энергию Солнца. Также облака уравновешивают перепады температуры между днем и ночью. К слову, именно из-за их отсутствия пустыни так сильно остывают ночью — все накопленное песком и скалами тепло беспрепятственно улетает ввысь, когда в других регионах его удерживают тучи.

Преобладающее большинство туч формируются у поверхности Земли, в тропосфере, однако в своем дальнейшем развитии они принимают самые разнообразные формы и свойства. Их разделение весьма полезно — появление туч различных видов может не только помочь предсказывать погоду, но и определять наличие примесей в воздухе! Давайте рассмотрим основные типы облаков подробнее.

Облако из космоса

Облака нижнего яруса

Тучи, которые опу

spacegid.com

Атмосфера Земли: история появления и строение

Атмосфера Земли — это газовая оболочка нашей планеты. Кстати, подобные оболочки есть практически у всех небесных тел, начиная от планет Солнечной системы и заканчивая крупными астероидами. Состав атмосферы зависит от многих факторов — размера небесного тела, его скорости, массы и множества других параметров. Но только оболочка нашей планеты содержит в себе компоненты, которые позволяют нам жить.

Атмосфера Земли: краткая история возникновения

Считается, что в начале своего существования наша планета вообще не имела газовой оболочки. Но молодое, новообразованное небесное тело постоянно развивалось. Первичная атмосфера Земли образовалась в результате постоянных извержений вулканов. Именно так за много тысяч лет вокруг Земли образовалась оболочка из водяного пара, азота, углерода и других элементов (кроме кислорода).

Поскольку количество влаги в атмосфере ограничено, то ее избыток превращался в осадки — так формировались моря, океаны и прочие водоемы. В водной среде появлялись и развивались первые организмы, заселившие планету. Большинство из них относилось к растительным организмам, вырабатывающим кислород путем фотосинтеза. Таким образом, атмосфера Земли начала наполняться этим жизненно необходимым газом. А в результате скопления оксигена образовался и озоновый слой, которые защищал планету от губительного влияния ультрафиолетовых излучений. Именно эти факторы и создали все условия для нашего существования.

Строение атмосферы Земли

Как известно, газовая оболочка нашей планеты состоит из нескольких слоев — это тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера. Нельзя провести четкие границы между этими слоями — все зависит от времени года и широты участка планеты.

Тропосфера — нижняя часть газовой оболочки, высота которой составляет в среднем от 10 до 15 километров. Именно здесь сосредоточенная большая часть атмосферного воздуха. Кстати, именно тут находится вся влага и формируются облака. За счет содержания кислорода тропосфера поддерживает жизнедеятельность всех организмов. Кроме того, она имеет решающее значение в формировании погоды и климатических особенностей местности — здесь образуются не только облака, но и ветра. Температура падает с высотой.

Стратосфера — начинается от тропосферы и заканчивается на высоте от 50 до 55 километров. Здесь температура с высотой растет. Эта часть атмосферы практически не содержит водяного пара, но зато имеет озоновый слой. Иногда здесь можно заметить образование «перламутровых» облаков, которые можно увидеть только ночью — считается, что они представлены сильно конденсированными водяными каплями.

Мезосфера — тянется до 80 километров ввысь. В этом слое можно заметить резкое падение температуры по мере продвижения вверх. Здесь также сильно развита турбулентность. Кстати, в мезосфере образовываются так называемые «серебристые облака», которые состоят из небольших кристаллов льда — увидеть их можно только ночью. Интересно, что у верхней границы мезосферы воздуха практически нет — его в 200 раз меньше, чем возле земной поверхности.

Термосфера — это верхний слой земной газовой оболочки, в котором принято различать ионосферу и экзосферу. Интересно, что с высотой температура здесь очень резко поднимается — на высоте 800 километров от земной поверхности она составляет более 1000 градусов Цельсия. Ионосфера характеризируется сильно разжиженным воздухом и огромным содержанием активных ионов. Что же касается экзосферы, то эта часть атмосферы плавно переходит в межпланетное пространство. Стоит отметить, что термосфера не содержит в себе воздуха.

Можно заметить, что атмосфера Земли — это очень важная часть нашей планеты, которая остается решающим фактором в появлении жизни. Она обеспечивает жизнедеятельность, поддерживает существование гидросферы (водной оболочки планеты) и защищает от ультрафиолетовых излучений.

fb.ru

Атмосфера Земли — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 февраля 2016; проверки требуют 28 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 февраля 2016; проверки требуют 28 правок. Эта статья об атмосфере Земли, существуют другие значения термина Атмосфера Строение атмосферыАтмосфе́ра (от. др.-греч. ἀτμός — пар и σφαῖρα — шар) — газовая оболочка, окружающая планету Земля, одна из геосфер. Внутренняя её поверхность покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя граничит с околоземной частью космического пространства.

Совокупность разделов физики и химии, изучающих атмосферу, принято называть физикой атмосферы. Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли, изучением погоды занимается метеорология, а длительными вариациями климата — климатология.

Атмосферой принято считать ту область вокруг Земли, в которой газовая среда вращается вместе с Землёй как единое целое; при таком определении атмосфера переходит в межпланетное пространство постепенно, в экзосфере, начинающейся на высоте около 1000 км от поверхности Земли[1], граница атмосферы также может условно проводиться по высоте в 1300 км[2].

По определению, предложенному Международной Авиационной Федерацией, граница атмосферы и космоса проводится по линии Кармана, расположенной на высоте около 100 км, где аэронавтика становится полностью невозможной. NASA использует в качестве границы атмосферы отметку в 122 километра; недавние эксперименты уточняют границу атмосферы Земли и ионосферы, как находящуюс

arquivo.pt

Атмосфера Земли — «Энциклопедия»

АТМОСФЕРА Земли (от греческого ?τμ?ς — пар, испарение и σφα?ρα — шар), воздушная оболочка, состоящая из ряда газов и взвешенных в ней частиц примесей — аэрозолей. Масса атмосфера 5,157?1015 т. Столб воздуха оказывает давление на поверхность Земли: среднее атмосферное давление на уровне моря 1013,25 гПа (около 760 мм ртутного столба). Средняя по глобусу температура воздуха у поверхности Земли 15°С, при этом температура изменяется примерно от 57°С в субтропических пустынях до -89°С в Антарктиде. Плотность воздуха и давление убывают с высотой по закону, близкому к экспоненциальному.

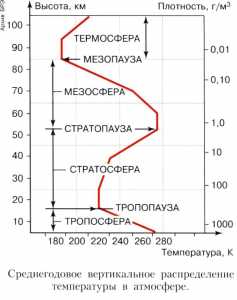

Строение атмосферы. По вертикали атмосфера имеет слоистую структуру, определяемую главным образом особенностями вертикального распределения температуры (рисунок), которое зависит от географического положения, сезона, времени суток и так далее. Нижний слой атмосферы — тропосфера — характеризуется падением температуры с высотой (примерно на 6°С на 1 км), его высота от 8-10 км в полярных широтах до 16-18 км в тропиках. Благодаря быстрому убыванию плотности воздуха с высотой в тропосфере находится около 80% всей массы атмосферы. Над тропосферой располагается стратосфера — слой, который характеризуется в общем повышением температуры с высотой. Переходный слой между тропосферой и стратосферой называется тропопаузой. В нижней стратосфере до уровня около 20 км температура мало меняется с высотой (так называемая изотермическая область) и нередко даже незначительно уменьшается. Выше температура возрастает из-за поглощения УФ-радиации Солнца озоном, вначале медленно, а с уровня 34-36 км — быстрее. Верхняя граница стратосферы — стратопауза — расположена на высоте 50-55 км, соответствующей максимуму температуры (260-270 К). Слой атмосферы, расположенный на высоте 55-85 км, где температура снова падает с высотой, называется мезосферой, на его верхней границе — мезопаузе — температура достигает летом 150-160 К, а зимой 200-230 К. Над мезопаузой начинается термосфера — слой, характеризующийся быстрым повышением температуры, достигающей на высоте 250 км значений 800-1200 К. В термосфере поглощается корпускулярная и рентгеновская радиация Солнца, тормозятся и сгорают метеоры, поэтому она выполняет функцию защитного слоя Земли. Ещё выше находится экзосфера, откуда атмосферные газы рассеиваются в мировое пространство за счёт диссипации и где происходит постепенный переход от атмосферы к межпланетному пространству.

Реклама

Состав атмосферы. До высоты около 100 км атмосфера практически однородна по химическому составу и средняя молекулярная масса воздуха (около 29) в ней постоянна. Вблизи поверхности Земли атмосфера состоит из азота (около 78,1% по объёму) и кислорода (около 20,9%), а также содержит малые количества аргона, диоксида углерода (углекислого газа), неона и других постоянных и переменных компонентов (смотри Воздух).

Кроме того, атмосфера содержит небольшие количества озона, оксидов азота, аммиака, радона и др. Относительное содержание основных составляющих воздуха постоянно во времени и однородно в разных географических районах. Содержание водяного пара и озона переменно в пространстве и времени; несмотря на малое содержание, их роль в атмосферных процессах весьма существенна.

Выше 100-110 км происходит диссоциация молекул кислорода, углекислого газа и водяного пара, поэтому молекулярная масса воздуха уменьшается. На высоте около 1000 км начинают преобладать лёгкие газы — гелий и водород, а ещё выше атмосфера Земли постепенно переходит в межпланетный газ.

Наиболее важная переменная компонента атмосферы — водяной пар, который поступает в атмосферу при испарении с поверхности воды и влажной почвы, а также путём транспирации растениями. Относительное содержание водяного пара меняется у земной поверхности от 2,6% в тропиках до 0,2% в полярных широтах. С высотой оно быстро падает, убывая наполовину уже на высоте 1,5-2 км. В вертикальном столбе атмосферы в умеренных широтах содержится около 1,7 см «слоя осаждённой воды». При конденсации водяного пара образуются облака, из которых выпадают осадки атмосферные в виде дождя, града, снега.

Наиболее важная переменная компонента атмосферы — водяной пар, который поступает в атмосферу при испарении с поверхности воды и влажной почвы, а также путём транспирации растениями. Относительное содержание водяного пара меняется у земной поверхности от 2,6% в тропиках до 0,2% в полярных широтах. С высотой оно быстро падает, убывая наполовину уже на высоте 1,5-2 км. В вертикальном столбе атмосферы в умеренных широтах содержится около 1,7 см «слоя осаждённой воды». При конденсации водяного пара образуются облака, из которых выпадают осадки атмосферные в виде дождя, града, снега.

Важной составляющей атмосферного воздуха является озон, сосредоточенный на 90% в стратосфере (между 10 и 50 км), около 10% его находится в тропосфере. Озон обеспечивает поглощение жёсткой УФ-радиации (с длиной волны менее 290 нм), и в этом — его защитная роль для биосферы. Значения общего содержания озона меняются в зависимости от широты и сезона в пределах от 0,22 до 0,45 см (толщина слоя озона при давлении р= 1 атм и температуре Т = 0°С). В озоновых дырах, наблюдаемых весной в Антарктике с начала 1980-х годов, содержание озона может падать до 0,07 см. Оно увеличивается от экватора к полюсам и имеет годовой ход с максимумом весной и минимумом осенью, причём амплитуда годового хода мала в тропиках и растёт к высоким широтам. Существенной переменной компонентой атмосферы является углекислый газ, содержание которого в атмосфере за последние 200 лет выросло на 35%, что объясняется в основном антропогенным фактором. Наблюдается его широтная и сезонная изменчивость, связанная с фотосинтезом растений и растворимостью в морской воде (согласно закону Генри, растворимость газа в воде уменьшается с ростом её температуры).

Важную роль в формировании климата планеты играет атмосферный аэрозоль — взвешенные в воздухе твёрдые и жидкие частицы размером от нескольких нм до десятков мкм. Различаются аэрозоли естественного и антропогенного происхождения. Аэрозоль образуется в процессе газофазных реакций из продуктов жизнедеятельности растений и хозяйственной деятельности человека, вулканических извержений, в результате подъёма пыли ветром с поверхности планеты, особенно с её пустынных регионов, а также образуется из космической пыли, попадающей в верхние слои атмосферы. Большая часть аэрозоля сосредоточена в тропосфере, аэрозоль от вулканических извержений образует так называемый слой Юнге на высоте около 20 км. Наибольшее количество антропогенного аэрозоля попадает в атмосферу в результате работы автотранспорта и ТЭЦ, химических производств, сжигания топлива и др. Поэтому в некоторых районах состав атмосферы заметно отличается от обычного воздуха, что потребовало создания специальной службы наблюдений и контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Эволюция атмосферы. Современная атмосфера имеет, по-видимому, вторичное происхождение: она образовалась из газов, выделенных твёрдой оболочкой Земли после завершения формирования планеты около 4,5 млрд. лет назад. В течение геологической истории Земли атмосфера претерпевала значительные изменения своего состава под влиянием ряда факторов: диссипации (улетучивания) газов, преимущественно более лёгких, в космическое пространство; выделения газов из литосферы в результате вулканической деятельности; химических реакций между компонентами атмосферы и породами, слагающими земную кору; фотохимических реакций в самой атмосфере под влиянием солнечного УФ-излучения; аккреции (захвата) материи межпланетной среды (например, метеорного вещества). Развитие атмосферы тесно связано с геологическими и геохимическими процессами, а последние 3-4 миллиарда лет также с деятельностью биосферы. Значительная часть газов, составляющих современной атмосферы (азот, углекислый газ, водяной пар), возникла в ходе вулканической деятельности и интрузии, выносившей их из глубин Земли. Кислород появился в заметных количествах около 2 миллиардов лет тому назад как результат деятельности фотосинтезирующих организмов, первоначально зародившихся в поверхностных водах океана.

По данным о химическом составе карбонатных отложений получены оценки количества углекислого газа и кислорода в атмосфере геологического прошлого. На протяжении фанерозоя (последние 570 миллионов лет истории Земли) количество углекислого газа в атмосфере изменялось в широких пределах в соответствии с уровнем вулканической активности, температурой океана и уровнем фотосинтеза. Большую часть этого времени концентрация углекислого газа в атмосфере была значительно выше современной (до 10 раз). Количество кислорода в атмосфере фанерозоя существенно изменялось, причём преобладала тенденция к его увеличению. В атмосфере докембрия масса углекислого газа была, как правило, больше, а масса кислорода — меньше по сравнению с атмосферой фанерозоя. Колебания количества углекислого газа оказывали в прошлом существенное влияние на климат, усиливая парниковый эффект при росте концентрации углекислого газа, благодаря чему климат на протяжении основной части фанерозоя был гораздо теплее по сравнению с современной эпохой.

Атмосфера и жизнь. Без атмосферы Земля была бы мёртвой планетой. Органическая жизнь протекает в тесном взаимодействии с атмосферой и связанными с ней климатом и погодой. Незначительная по массе по сравнению с планетой в целом (примерно миллионная часть), атмосфера является непременным условием для всех форм жизни. Наибольшее значение из атмосферных газов для жизнедеятельности организмов имеют кислород, азот, водяной пар, углекислый газ, озон. При поглощении углекислого газа фотосинтезирующими растениями создаётся органическое вещество, используемое как источник энергии подавляющим большинством живых существ, включая человека. Кислород необходим для существования аэробных организмов, для которых приток энергии обеспечивается реакциями окисления органического вещества. Азот, усваиваемый некоторыми микроорганизмами (азотофиксаторами), необходим для минерального питания растений. Озон, поглощающий жёсткое УФ-излучение Солнца, значительно ослабляет эту вредную для жизни часть солнечной радиации. Конденсация водяного пара в атмосфере, образование облаков и последующее выпадение атмосферных осадков поставляют на сушу воду, без которой невозможны никакие формы жизни. Жизнедеятельность организмов в гидросфере во многом определяется количеством и химическим составом атмосферных газов, растворённых в воде. Поскольку химический состав атмосферы существенно зависит от деятельности организмов, биосферу и атмосферу можно рассматривать как часть единой системы, поддержание и эволюция которой (смотри Биогеохимические циклы) имела большое значение для изменения состава атмосферы на протяжении истории Земли как планеты.

Радиационный, тепловой и водный балансы атмосферы. Солнечная радиация является практически единственным источником энергии для всех физических процессов в атмосфере. Главная особенность радиационного режима атмосферы — так называемый парниковый эффект: атмосфера достаточно хорошо пропускает к земной поверхности солнечную радиацию, но активно поглощает тепловое длинноволновое излучение земной поверхности, часть которого возвращается к поверхности в форме встречного излучения, компенсирующего радиационную потерю тепла земной поверхностью (смотри Атмосферное излучение). В отсутствие атмосферы средняя температура земной поверхности была бы -18°С, в действительности она 15°С. Приходящая солнечная радиация частично (около 20%) поглощается в атмосферу (главным образом водяным паром, каплями воды, углекислым газом, озоном и аэрозолями), а также рассеивается (около 7%) на частицах аэрозоля и флуктуациях плотности (рэлеевское рассеяние). Суммарная радиация, достигая земной поверхности, частично (около 23%) отражается от неё. Коэффициент отражения определяется отражательной способностью подстилающей поверхности, так называемое альбедо. В среднем альбедо Земли для интегрального потока солнечной радиации близко к 30%. Оно меняется от нескольких процентов (сухая почва и чернозём) до 70-90% для свежевыпавшего снега. Радиационный теплообмен между земной поверхностью и атмосферой существенно зависит от альбедо и определяется эффективным излучением поверхности Земли и поглощённым ею противоизлучением атмосферы. Алгебраическая сумма потоков радиации, входящих в земную атмосферу из космического пространства и уходящих из неё обратно, называется радиационным балансом.

Преобразования солнечной радиации после её поглощения атмосферой и земной поверхностью определяют тепловой баланс Земли как планеты. Главный источник тепла для атмосферы — земная поверхность; теплота от неё передаётся не только в виде длинноволнового излучения, но и путём конвекции, а также выделяется при конденсации водяного пара. Доли этих притоков теплоты равны в среднем 20%, 7% и 23% соответственно. Сюда же добавляется около 20% теплоты за счёт поглощения прямой солнечной радиации. Поток солнечной радиации за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную солнечным лучам и расположенную вне атмосферы на среднем расстоянии от Земли до Солнца (так называемая солнечная постоянная), равен 1367 Вт/м2, изменения составляют 1-2 Вт/м2 в зависимости от цикла солнечной активности. При планетарном альбедо около 30% средний по времени глобальный приток солнечной энергии к планете составляет 239 Вт/м2. Поскольку Земля как планета испускает в космос в среднем такое же количество энергии, то, согласно закону Стефана — Больцмана, эффективная температура уходящего теплового длинноволнового излучения 255 К (-18°С). В то же время средняя температура земной поверхности составляет 15°С. Разница в 33°С возникает за счёт парникового эффекта.

Преобразования солнечной радиации после её поглощения атмосферой и земной поверхностью определяют тепловой баланс Земли как планеты. Главный источник тепла для атмосферы — земная поверхность; теплота от неё передаётся не только в виде длинноволнового излучения, но и путём конвекции, а также выделяется при конденсации водяного пара. Доли этих притоков теплоты равны в среднем 20%, 7% и 23% соответственно. Сюда же добавляется около 20% теплоты за счёт поглощения прямой солнечной радиации. Поток солнечной радиации за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную солнечным лучам и расположенную вне атмосферы на среднем расстоянии от Земли до Солнца (так называемая солнечная постоянная), равен 1367 Вт/м2, изменения составляют 1-2 Вт/м2 в зависимости от цикла солнечной активности. При планетарном альбедо около 30% средний по времени глобальный приток солнечной энергии к планете составляет 239 Вт/м2. Поскольку Земля как планета испускает в космос в среднем такое же количество энергии, то, согласно закону Стефана — Больцмана, эффективная температура уходящего теплового длинноволнового излучения 255 К (-18°С). В то же время средняя температура земной поверхности составляет 15°С. Разница в 33°С возникает за счёт парникового эффекта.

Водный баланс атмосферы в целом соответствует равенству количества влаги, испарившейся с поверхности Земли, количеству осадков, выпадающих на земную поверхность. Атмосфера над океанами получает больше влаги от процессов испарения, чем над сушей, а теряет в виде осадков 90%. Избыток водяного пара над океанами переносится на континенты воздушными потоками. Количество водяного пара, переносимого в атмосферу с океанов на континенты, равно объёму стока рек, впадающих в океаны.

Движение воздуха. Земля имеет шарообразную форму, поэтому к её высоким широтам приходит гораздо меньше солнечной радиации, чем к тропикам. Вследствие этого между широтами возникают большие температурные контрасты. На распределение температуры в существенной мере влияет также взаимное расположение океанов и континентов. Из-за большой массы океанических вод и высокой теплоёмкости воды сезонные колебания температуры поверхности океана значительно меньше, чем суши. В связи с этим в средних и высоких широтах температура воздуха над океанами летом заметно ниже, чем над континентами, а зимой — выше.

Неодинаковый разогрев атмосферы в разных областях земного шара вызывает неоднородное по пространству распределение атмосферного давления. На уровне моря распределение давления характеризуется относительно низкими значениями вблизи экватора, увеличением в субтропиках (пояса высокого давления) и понижением в средних и высоких широтах. При этом над материками внетропических широт давление зимой обычно повышено, а летом понижено, что связано с распределением температуры. Под действием градиента давления воздух испытывает ускорение, направленное от областей с высоким давлением к областям с низким, что приводит к перемещению масс воздуха. На движущиеся воздушные массы действуют также отклоняющая сила вращения Земли (сила Кориолиса), сила трения, убывающая с высотой, а при криволинейных траекториях и центробежная сила. Большое значение имеет турбулентное перемешивание воздуха (смотри Турбулентность в атмосфере).

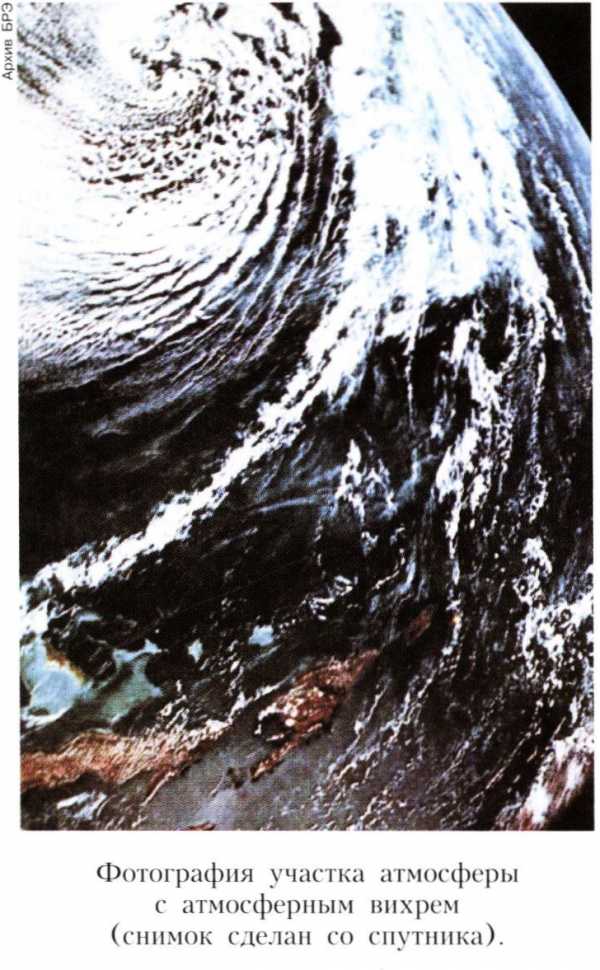

С планетарным распределением давления связана сложная система воздушных течений (общая циркуляция атмосферы). В меридиональной плоскости в среднем прослеживаются две или три ячейки меридиональной циркуляции. Вблизи экватора нагретый воздух поднимается и опускается в субтропиках, образуя ячейку Хэдли. Там же опускается воздух обратной ячейки Феррела. В высоких широтах часто прослеживается прямая полярная ячейка. Скорости меридиональной циркуляции порядка 1 м/с или меньше. Из-за действия силы Кориолиса в большей части атмосферы наблюдаются западные ветры со скоростями в средней тропосфере около 15 м/с. Существуют сравнительно устойчивые системы ветров. К ним относятся пассаты — ветры, дующие от поясов высокого давления в субтропиках к экватору с заметной восточной составляющей (с востока на запад). Достаточно устойчивы муссоны — воздушные течения, имеющие чётко выраженный сезонный характер: они дуют с океана на материк летом и в противоположном направлении зимой. Особенно регулярны муссоны Индийского океана. В средних широтах движение воздушных масс имеет в основном западное направление (с запада на восток). Это зона атмосферных фронтов, на которых возникают крупные вихри — циклоны и антициклоны, охватывающие многие сотни и даже тысячи километров. Циклоны возникают и в тропиках; здесь они отличаются меньшими размерами, но очень большими скоростями ветра, достигающего ураганной силы (33 м/с и более), так называемые тропические циклоны. В Атлантике и на востоке Тихого океана они называются ураганами, а на западе Тихого океана — тайфунами. В верхней тропосфере и нижней стратосфере в областях, разделяющих прямую ячейку меридиональной циркуляции Хэдли и обратную ячейку Феррела, часто наблюдаются сравнительно узкие, в сотни километров шириной, струйные течения с резко очерченными границами, в пределах которых ветер достигает 100-150 и даже 200 м/с.

Климат и погода. Различие в количестве солнечной радиации, приходящей на разных широтах к разнообразной по физическим свойствам земной поверхности, определяет многообразие климатов Земли. От экватора до тропических широт температура воздуха у земной поверхности в среднем 25-30°С и мало меняется в течение года. В экваториальном поясе обычно выпадает много осадков, что создаёт там условия избыточного увлажнения. В тропических поясах количество осадков уменьшается и в ряде областей становится очень малым. Здесь располагаются обширные пустыни Земли.

В субтропических и средних широтах температура воздуха значительно меняется в течение года, причём разница между температурами лета и зимы особенно велика в удалённых от океанов областях континентов. Так, в некоторых районах Восточной Сибири годовая амплитуда температуры воздуха достигает 65°С. Условия увлажнения в этих широтах весьма разнообразны, зависят в основном от режима общей циркуляции атмосферы и существенно меняются от года к году.

В полярных широтах температура остаётся низкой в течение всего года, даже при наличии её заметного сезонного хода. Это способствует широкому распространению ледового покрова на океанах и суше и многолетнемёрзлых пород, занимающих в России свыше 65% её площади, в основном в Сибири.

За последние десятилетия стали всё более заметны изменения глобального климата. Температура повышается больше в высоких широтах, чем в низких; больше зимой, чем летом; больше ночью, чем днём. За 20 век среднегодовая температура воздуха у земной поверхности в России выросла на 1,5-2°С, причём в отдельных районах Сибири наблюдается повышение на несколько градусов. Это связывается с усилением парникового эффекта вследствие роста концентрации малых газовых примесей.

Погода определяется условиями циркуляции атмосферы и географическим положением местности, она наиболее устойчива в тропиках и наиболее изменчива в средних и высоких широтах. Более всего погода меняется в зонах смены воздушных масс, обусловленных прохождением атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, несущих осадки и усиление ветра. Данные для прогноза погоды собираются на наземных метеостанциях, морских и воздушных судах, с метеорологических спутников. Смотри также Метеорология.

Оптические, акустические и электрические явления в атмосфере. При распространении электромагнитного излучения в атмосфере в результате рефракции, поглощения и рассеяния света воздухом и различными частицами (аэрозоль, кристаллы льда, капли воды) возникают разнообразные оптические явления: радуга, венцы, гало, мираж и др. Рассеяние света обусловливает видимую высоту небесного свода и голубой цвет неба. Дальность видимости предметов определяется условиями распространения света в атмосфере (смотри Атмосферная видимость). От прозрачности атмосферы на различных длинах волн зависят дальность связи и возможность обнаружения объектов приборами, в том числе возможность астрономических наблюдений с поверхности Земли. Для исследований оптической неоднородностей стратосферы и мезосферы важную роль играет явление сумерек. Например, фотографирование сумерек с космических аппаратов позволяет обнаруживать аэрозольные слои. Особенности распространения электромагнитного излучения в атмосфере определяют точность методов дистанционного зондирования её параметров. Все эти вопросы, как и многие другие, изучает атмосферная оптика. Рефракция и рассеяние радиоволн обусловливают возможности радиоприёма (смотри Распространение радиоволн).

Распространение звука в атмосфере зависит от пространственного распределения температуры и скорости ветра (смотри Атмосферная акустика). Оно представляет интерес для зондирования атмосферы дистанционными методами. Взрывы зарядов, запускаемых ракетами в верхнюю атмосфера, дали богатую информацию о системах ветров и ходе температуры в стратосфере и мезосфере. В устойчиво стратифицированной атмосфере, когда температура падает с высотой медленнее адиабатического градиента (9,8 К/км), возникают так называемые внутренние волны. Эти волны могут распространяться вверх в стратосферу и даже в мезосферу, где они затухают, способствуя усилению ветра и турбулентности.

Отрицательный заряд Земли и обусловленное им электрическое поле атмосфера вместе с электрически заряженными ионосферой и магнитосферой создают глобальную электрическую цепь. Важную роль при этом играет образование облаков и грозового электричества. Опасность грозовых разрядов вызвала необходимость разработки методов грозозащиты зданий, сооружений, линий электропередач и связи. Особую опасность это явление представляет для авиации. Грозовые разряды вызывают атмосферные радиопомехи, получившие название атмосфериков (смотри Свистящие атмосферики). Во время резкого увеличения напряжённости электрического поля наблюдаются светящиеся разряды, возникающие на остриях и острых углах предметов, выступающих над земной поверхностью, на отдельных вершинах в горах и др. (Эльма огни). Атмосфера всегда содержит сильно меняющееся в зависимости от конкретных условий количество лёгких и тяжёлых ионов, которые определяют электрическую проводимость атмосферы. Главные ионизаторы воздуха у земной поверхности — излучение радиоактивных веществ, содержащихся в земной коре и в атмосфере, а также космические лучи. Смотри также Атмосферное электричество.

Влияние человека на атмосферу. В течение последних столетий происходил рост концентрации парниковых газов в атмосфере вследствие хозяйственной деятельности человека. Процентное содержание углекислого газа возросло с 2,8-102 двести лет назад до 3,8-102 в 2005 году, содержание метана — с 0,7-101 примерно 300- 400 лет назад до 1,8-10-4 в начале 21 века; около 20% в прирост парникового эффекта за последнее столетие дали фреоны, которых практически не было в атмосфере до середины 20 века. Эти вещества признаны разрушителями стратосферного озона, и их производство запрещено Монреальским протоколом 1987 года. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере вызван сжиганием всё возрастающих количеств угля, нефти, газа и других видов углеродного топлива, а также сведением лесов, в результате чего уменьшается поглощение углекислого газа путём фотосинтеза. Концентрация метана увеличивается с ростом добычи нефти и газа (за счёт его потерь), а также при расширении посевов риса и увеличении поголовья крупного рогатого скота. Всё это способствует потеплению климата.

Для изменения погоды разработаны методы активного воздействия на атмосферные процессы. Они применяются для защиты сельскохозяйственных растений от градобития путём рассеивания в грозовых облаках специальных реагентов. Существуют также методы рассеяния туманов в аэропортах, защиты растений от заморозков, воздействия на облака с целью увеличения осадков в нужных местах или для рассеяния облаков в моменты массовых мероприятий.

Изучение атмосферы. Сведения о физических процессах в атмосфере получают прежде всего из метеорологических наблюдений, которые проводятся глобальной сетью постоянно действующих метеорологических станций и постов, расположенных на всех континентах и на многих островах. Ежедневные наблюдения дают сведения о температуре и влажности воздуха, атмосферном давлении и осадках, облачности, ветре и др. Наблюдения за солнечной радиацией и её преобразованиями проводятся на актинометрических станциях. Большое значение для изучения атмосферы имеют сети аэрологических станций, на которых при помощи радиозондов выполняются метеорологические измерения до высоты 30-35 км. На ряде станций проводятся наблюдения за атмосферным озоном, электрическими явлениями в атмосфере, химическим составом воздуха.

Данные наземных станций дополняются наблюдениями на океанах, где действуют «суда погоды», постоянно находящиеся в определённых районах Мирового океана, а также метеорологическими сведениями, получаемыми с научно-исследовательских и других судов.

Всё больший объём сведений об атмосфере в последние десятилетия получают с помощью метеорологических спутников, на которых установлены приборы для фотографирования облаков и измерения потоков ультрафиолетовой, инфракрасной и микроволновой радиации Солнца. Спутники позволяют получать сведения о вертикальных профилях температуры, облачности и её водозапасе, элементах радиационного баланса атмосферы, о температуре поверхности океана и др. Используя измерения рефракции радиосигналов с системы навигационных спутников, удаётся определять в атмосфере вертикальные профили плотности, давления и температуры, а также влагосодержания. С помощью спутников стало возможным уточнить величину солнечной постоянной и планетарного альбедо Земли, строить карты радиационного баланса системы Земля — атмосферы, измерять содержание и изменчивость малых атмосферных примесей, решать многие другие задачи физики атмосферы и мониторинга окружающей среды.

Лит.: Будыко М. И. Климат в прошлом и будущем. Л., 1980; Матвеев Л. Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. 2-е изд. Л., 1984; Будыко М. И., Ронов А. Б., Яншин А. Л. История атмосферы. Л., 1985; Хргиан А. Х. Физика атмосферы. М., 1986; Атмосфера: Справочник. Л., 1991; Хромов С. П., Петросянц М. А. Метеорология и климатология. 5-е изд. М., 2001.

Г. С. Голицын, Н. А. Зайцева.

knowledge.su

Атмосфера — броня Земли

Если б небо вращеньем своим управляло —

ты бы не было,сердце, несчастным ни дня!

Омар Хайям

От физического вакуума космоса Земля отделена собственным электромагнитным полем толщиной 500 — 1000 километров от поверхности геоида. Затем идет ионосфера толщиной 500—100 километров, состоящая из ионизированного газа. Ниже, до уровня геоида расположена толща атмосферы.

Потоки солнечного ветра, отклоняемые магнитным полем Земли, образуют магнитный шлейф планеты. Однако часть плазменного вещества просачивается сквозь магнитную броню в районе полюсов и при соприкосновении плазмы с атмосферой возникают полярные сияния, Магнитное поле Земли постоянно противостоит солнечному ветру, а магнитное поле Венеры возникает в результате плазменной атаки.

В 1958 году были обнаружены радиационные пояса Земли — воронкообразные магнитные ловушки, в которых протоны и электроны движутся с огромной скоростью. По расчетам, единичный протон пролетает из одной полярной области в другую за доли секунды. В Западном полушарии планеты нижняя граница радиационной оболочки находится на высоте 500, в Восточном — 1000 километров. Советские исследователи в 1960 году обнаружили радиационные аномалии на высоте 200—300 километров. Плотность атмосферы здесь в 50 раз выше, чем на высоте 500 — 1000 километров, и поэтому срок жизни заряженных частиц меньше, но источник пополнения магнитных ловушек более мощный.

В южной части Атлантического океана обнаружена отрицательная магнитная аномалия поля Земли, так как напряженность поля здесь минимальная. И радиационный пояс в этом месте «прогибается» к поверхности планеты.

Сопоставляя проекции радиационных аномалий с аномалиями гипсометрии поверхности океана, автор увидел, что они почти полностью совпадают. Следовательно, можно поставить вопрос о природе структурных неоднородностей в гидросфере и атмосфере. Объяснений много, но важно выявить связь мантийных неоднородностей с аномалиями поверхности океана и с аномалиями радиационных поясов. Для изучения внешних оболочек Земли Требуется сложная аппаратура, поднимаемая шарами-зондами, метеорологическими ракетами и спутниками. Однако оказалось, что в невесомости человек также способен регистрировать пролет невидимых частиц. Астронавты экипажей «Аполлон-11», «Аполлон-12», «Аполлон- 13», У. Пог, летавший на «Скайлэбе» в 1974 году, и А. Рукавишников на «Союзе-10» отмечали необычные вспышки, регистрируемые глазом. Эти вспышки-фосфены объясняются эффектом Черенкова — Вавилова: при пролете сквозь глаз частиц с атомной массой 2 и более или ядер тяжелых элементов, пока не установленных. Для фосфенового эффекта необходим пролет одной тяжелой частицы на 1000 протонов. В сетчатке глаза остается след, а мозг реагирует на это как на яркую вспышку в обычных условиях. Пролет тяжелой частицы сквозь хрусталик и стекловидное тело глаза регистрируется как излучение.

Это неожиданное свойство природной системы «глаз— мозг» до конца не разгадано, так же как и необычная острота зрения космонавтов, различающих с орбиты отдельные дома и даже дымы над печными трубами. Вероятно, атмосферная броня надежно защищает нас от бомбардировки тяжелыми частицами, так как фосфены на Земле глазом не фиксируются.

Атмосфера Земли представляет собой смесь газов, входящих в состав всех геосфер. В сухом и чистом (лишеном пыли) воздухе тропосферы содержится (в процентах) 78,09 азота, 20,95 кислорода, 0,93 аргона, 0,03 углекислого газа и только 0,01 приходится на долю водорода, гелия, криптона, радона метана, водяного пара. В нижнем пятикилометровом слое атмосферы сосредоточено 50, в шестнадцатикилометровом 90, а в тридцатикилометровом 99 процентов массы атмосферы. Кубический метр воздуха весит на уровне моря 1033 грамма, а на высоте 40 километров лишь 4 грамма.

Очень мало в атмосфере озона. Если мысленно выделить его из всего атмосферного столба, то получится слой не толще 2-3 миллиметров. Современная атмосфера Земли вторична. В ней только сохранены реликты первичной газовой оболочки типа юпитерианской. Основная часть газов атмосферы образовалась на Земле в результате дегазации недр. Геологи уверенно говорят о гелиевом, углекислом и даже аргоновом «дыхании» Земли. Не исключено, что на рубеже архея и протерозоя первичная атмосфера была сорвана в результате катастрофического удара неизвестного космического тела о нашу планету. Важно, что толщина атмосферы была достаточной уже к началу палеозоя.

Возмущения атмосферы порождают сильные ветровые потоки. И тогда ветер становится мощным геологическим фактором. Академик Д. В. Наливкин в книге «Ураганы, бури и смерчи» пишет, что одна пыльная буря может перенести до 25 кубических километров почвы, то есть 50 миллиардов тонн! Вспомним, что все реки планеты выносят в год не больше 12 кубических километров твердых частиц. Ученые подсчитали, что общая мощность энергии, перерабатываемой атмосферой и поверхностью Земли, равна 1013 киловаттам, а тепловое равновесие может быть нарушено при потоке энергии с Земли около 3-1012 киловатт. В настоящее время общая мощность энергетических воздействий на атмосферу 1-1010 киловатт и только через 150 лет тепловое воздействие станет существенным.

Загрязнение атмосферы

В атмосферу поступает также значительное количество углекислого газа. Общая масса углекислоты в атмосфере 2650 миллиардов тонн, что отвечает природной концентрации 3,25*10-4. Это отношение числа молекул СО2 к общему числу молекул воздуха. Из 700 миллиардов тонн углерода в атмосфере на синтез углеводородов ежегодно уходит из атмосферы 150 миллиардов тонн. Столько же поступает в атмосферу и в результате гниения, и в процессе дыхания. Без вмешательства человека равновесие длительное время может оставаться ненарушенным. При сжигании минерального и органического топлива в системе Земля — воздух масса углерода в атмосфере увеличивается на 5 миллиардов тонн в год. Это заметно. Концентрация С02 с 1958 по 1976 год возросла только на 4 процента. (Но не на 10 процентов, как предполагалось при приросте 5 миллиардов тонн углерода!) Видимо, часть углерода в атмосферу не переходит, а связывается в продуктах фотосинтеза, образование которых стимулируется ростом СO2 в приповерхностных слоях атмосферы. Значит, за последние два десятка лет скорость фотосинтеза на планете выросла по крайней мере на 4 процента. Следовательно, на 10 процентах суши, что отвечает площади сельскохозяйственных угодий, ежегодный урожай эквивалентен поступлению в сферу обращения 3 миллиардов тонн углерода. С учетом добычи угля, нефти, горючих сланцев в 2020 году в атмосферу может поступить 13 миллиардов тонн углерода. За этот срок атмосфера обогатится еще больше углекислотой и концентрация СО2 достигнет 3,64-10-4. Таким образом, изменение концентрации С02 в атмосфере будет такой, как в комнате объемом 35 кубических метров, где дышал в течение 5 минут один человек.

Многие считают, что при росте С02 в атмосфере климат потеплеет («парниковый эффект»). Однако прирост тепла при увеличении концентрации С02 на 10 процентов составит лишь 0,2°С. Вероятнее всего, в начале XXI века произойдет не тепловое загрязнение атмосферы, а увеличится рост продуктивности сельского хозяйства. Молекулярный состав земной атмосферы изменить, достаточно трудно.

Атмосфера Земли резко отличается от атмосфер других планет. Например, в атмосфере Венеры СО2 90 объёмных процентов, а молекулярного кислорода лишь 0,1 процента. Давление у поверхности Венеры 9000 килопаскалей, а температура 740 К. Следовательно, при определенных условиях на поверхности Венеры могут образоваться горные породы типа земного гранита. В атмосфере Юпитера водород, гелий, азот и углерод находятся в таких же пропорциях, как в атмосфере Солнца. В 1974 году на Юпитере обнаружена вода в концентрации в 100 раз ниже, чем на Солнце. Закономерен вопрос: не является ли атмосфера Юпитера моделью праатмосферы Земли?

Судя по расчетам, 3 миллиарда лет назад на поверхности Земли воздух был нагрет до 71 °С; 1,2 миллиарда лет назад его температура была уже только 32 °С, а в раннем палеозое 20 °С. В триасе (225—190 миллионов лет назад) температура воздуха поднялась до 40 °С, а с мезокайнозоя заметно похолодало — до 17 °С.

В настоящее время средняя температура воздуха у поверхности Земли 14,2 °С (в Северном полушарии 15,2 °С, в Южном 13,3 °С). Значит, в отдаленном прошлом (в архее и протерозое) интенсивность процессов метаморфизма горных пород стимулировалась тепловым экраном атмосферы; тепловой градиент планеты был иным.

По палеонтологическим данным, 700 тысяч лет назад внезапно вымерли многие виды микроорганизмов. Объясняя это явление, ученые пришли к выводу, что тогда произошла переполюсовка магнитного поля Земли. Защитный экран атмосферы был ослаблен, и космические частицы образовали значительные массы окиси азота, которая разрушила озоновый экран. Естественно, подобные явления могут быть вызваны и человеческой деятельностью, Например, продукт выхлопов реактивных самолетов — окись азота — накапливается в верхних слоях тропосферы.

Озон составляет лишь миллионную долю атмосферы и сосредоточен главным образом в стратосфере на высоте 15—60 километров. Его защитная роль состоит в том, что он прекрасно поглощает ультрафиолетовые лучи с длиной волны меньше 0,2 микрометра, а также отражает инфракрасное излучение Земли. Озон образуется при расщеплении молекул кислорода излучением с длиной волны короче 200 000 тысяч нанометров. Видимо, на высоте 20—30 километров созданы оптимальные условия устойчивости такого нестабильного соединения, как озон.

В настоящее время все чаще в промышленности и быту используют неядовитые и химически инертные фреоны-фторхлорметаны. Фреон-12 (СF2СI) кипит при температуре минус 30° С. Точка кипения фреона-11 (СFСI2) плюс 24 °С. Оба эти фреона отличные пенообразователи в огнетушителях и пропелленты в аэрозольных упаковках. Кроме того, фреон-12 применяют в рефрижераторных установках. В 1974—1975 годах появились научные сообщения о том, что в стратосфере фреоны разрушаются ультрафиолетовыми лучами, а хлор реагирует с озоном. По замерам 1975 года фреона-11, фреона-12, трихлорэтана и четыреххлористого углерода в тропосфере содержится 10—130 частей на миллион, а это составляет 4 капли в 380 литрах.

Фреоны не разрушаются дождем. Под действием лучей с длиной волны 184—225 нанометров они фотолитически разлагаются и становятся источником хлора:

СFСI3 + hv => СFСI2 + СI,

СF2СI2 + hv => СF2СI + СI.

Затем хлор каталитически разлагает озон:

СI + 03 => CIO + O2,

СЮ + О => СI + O2,

O3 + O => O2 + O2.

Тревога ученых понятна; если выброс фреонов в атмосферу не будет прекращен до 2015 года, то количество озона в стратосфере упадет к 2020 году на 10 процентов. Следовательно, усилится ультрафиолетовое облучение и, как следствие, возрастет частота заболеваний раком кожи.

Угроза серьезна, ведь только США в 2004 году произвели 2,3 миллиона тонн фреонов, по сравнению с 2002 годом темп прироста составил 54 процента. В 2005 году мир произвел 6 миллиардов штук аэрозольных упаковок на основе фреонов (из них в США 2,35 миллиарда штук). Таким образом, удобные в быту изящные флакончики с духами, дезодорантами, ядами против насекомых и лаком для париков представляют собой «экологическую диверсию».

Но фреоны — только одна из угроз. Производство других хлорных производных также растет. Ракетным топливом является NH4CIO4. И доставляются продукты сгорания сразу на большую высоту.

Ведутся тщательные исследования проблемы фторхлоруглеродов, в том числе и со спутников «ОАО-3», «Нимбус», «Эсплорер-Е». Аппараты слежения доставляются на орбиты ракетами. И попутно загрязняют атмосферу окисью азота. Не опасно ли это? Подсчитано, что при входе в плотные слои атмосферы космический корабль выбрасывает окись азота в количестве, равном 7-9 процентам массы корабля. Даже 100 космических кораблей добавят в атмосферу всего лишь 950—1000 тонн окиси азота, а автомобилями и тепловыми электростанциями США выбрасывается 15 миллионов тонн этого газа. Следовательно, угроза загрязнения атмосферы азотом идет с Земли. Не последнюю роль играют азотные удобрения: их производят примерно 50 миллионов тонн в год, третья часть бесполезно уходит в реки и озера и, превращаясь в окись азота, вместе с парами воды достигает стратосферы, где последняя начинает разрушительную работу против озонового экрана планеты.

Этносферные функции атмосферы

Атмосфера обеспечивает живые организмы Земли необходимым веществом, энергией и определяет направленность и скорость метаболических процессов. Газовый состав современной атмосферы является оптимальным для существования и развития жизни. Будучи областью формирования погоды и климата, атмосфера должна создавать комфортные условия для жизнедеятельности людей, животных и растительности. Отклонения в ту или другую сторону в качестве атмосферного воздуха и погодных условиях создают экстремальные условия для жизнедеятельности животного и растительного мира, в том числе и для человека.

Атмосфера не только обеспечивает условия существования человечества, являясь основным фактором эволюции этносферы. Она в то же время оказывается энергетическим и сырьевым ресурсом производства. В целом атмосфера — это фактор, сохраняющий здоровье человека, а некоторые области в силу физико-географических условий и качества атмосферного воздуха служат рекреационными территориями и являются областями, предназначенными для санаторно-курортного лечения и отдыха людей. Таким образом, атмосфера является фактором эстетического и эмоционального воздействия.

Этносферные и техносферные функции атмосферы, определенные совсем недавно (Е. Д. Никитин, Н. А. Ясаманов, 2001), нуждаются в самостоятельном и углубленном исследовании. Так, весьма актуальным является изучение энергетических атмосферных функций как с точки зрения возникновения и действия процессов, наносящих ущерб окружающей среде, так и с точки зрения воздействия на здоровье и благосостояние людей. В данном случае речь идет об энергии циклонов и антициклонов, атмосферных вихрей, атмосферном давлении и других экстремальных атмосферных явлениях, эффективное использование которых будет способствовать успешному решению проблемы получения не загрязняющих окружающую среду альтернативных источников энергии. Ведь воздушная среда, особенно та ее часть, которая располагается над Мировым океаном, является областью выделения колоссального объема свободной энергии.

Например, установлено, что тропические циклоны средней силы только за сутки выделяют энергию, эквивалентную энергии 500 тыс. атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. За 10 дней существования такого циклона высвобождается энергия, достаточная для удовлетворения всех энергетических потребностей такой страны, как США, в течение 600 лет.

В последние годы было опубликовано большое количество работ ученых естественнонаучного профиля, в той или иной мере касающихся разных сторон деятельности и влияния атмосферы на земные процессы, что свидетельствует об активизации междисциплинарных взаимодействий в современном естествознании. При этом проявляется интегрирующая роль определенных его направлений, среди которых надо отметить функционально-экологическое направление в геоэкологии.

Данное направление стимулирует анализ и теоретическое обобщение информации по экологическим функциям и планетарной роли различных геосфер, а это, в свою очередь, является важной предпосылкой для разработки методологии и научных основ целостного изучения нашей планеты, рационального использования и охраны ее природных ресурсов.

Атмосфера Земли состоит из нескольких слоев: тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы, ионосферы и экзосферы. В верхней части тропосферы и нижней части стратосферы располагается слой, обогащенный озоном, именуемый озоновым экраном. Установлены определенные (суточные, сезонные, годовые и т. д.) закономерности в распределении озона. Со времени своего возникновения атмосфера влияет на течение планетарных процессов. Первичный состав атмосферы был совершенно иным, чем в настоящее время, но с течением времени неуклонно росли доля и роль молекулярного азота, около 650 млн. лет назад появился свободный кислород, количество которого непрерывно повышалось, но соответственно снижалась концентрация углекислого газа. Высокая подвижность атмосферы, ее газовый состав и наличие аэрозолей обусловливают ее выдающуюся роль и активное участие в разнообразных геологических и биосферных процессах. Велика роль атмосферы в перераспределении солнечной энергии и развитии катастрофических стихийных явлений и бедствий. Негативное воздействие на органический мир и природные системы оказывают атмосферные вихри — смерчи (торнадо), ураганы, тайфуны, циклоны и другие явления. Основными источниками загрязнений наряду с природными факторами выступают различные формы хозяйственной деятельности человека. Антропогенные воздействия на атмосферу выражаются не только в появлении различных аэрозолей и парниковых газов, но ив увеличении количества водяных паров, и проявляются в виде смогов и кислотных дождей. Парниковые газы меняют температурный режим земной поверхности, выбросы некоторых газов уменьшают объем озонового экрана и способствуют возникновению озоновых дыр. Велика этносферная роль атмосферы.

www.polnaja-jenciklopedija.ru

строение, порядок, высота и краткая характеристика

Газовая оболочка, окружающая нашу планету Земля, известная как атмосфера, состоит из пяти основных слоев. Эти слои берут начало на поверхности планеты, от уровня моря (иногда ниже) и поднимаются до космического пространства в следующей последовательности:

- Тропосфера;

- Стратосфера;

- Мезосфера;

- Термосфера;

- Экзосфера.

Схема основных слоев атмосферы Земли

В промежутке между каждым из этих основных пяти слоев находятся переходные зоны, называемые «паузами», где происходят изменения температуры, состава и плотности воздуха. Вместе с паузами, атмосфера Земли в общей сложности включает 9 слоев.

Тропосфера: где происходит погода

Из всех слоев атмосферы тропосфера является тем, с которым мы больше всего знакомы (осознаете ли вы это или нет), так как мы живем на ее дне — поверхности планеты. Она окутывает поверхность Земли и простирается вверх на несколько километров. Слово тропосфера означает «изменение шара». Очень подходящее название, так как этот слой, где происходит наша повседневная погода.

Начиная с поверхности планеты, тропосфера поднимается на высоту от 6 до 20 км. Нижняя треть слоя, ближайшая к нам, содержит 50% всех атмосферных газов. Это единственная часть всего состава атмосферы, которая дышит. Благодаря тому, что воздух нагревается снизу земной поверхностью, поглощающей тепловую энергию Солнца, с увеличением высоты температура и давление тропосферы понижаются.

На вершине находится тонкий слой, называемый тропопаузой, который является всего лишь буфером между тропосферой и стратосферой.

Стратосфера: дом озона

Стратосфера — следующий слой атмосферы. Он простирается от 6-20 км до 50 км над земной поверхностью Земли. Это слой, в котором летают большинство коммерческих авиалайнеров и путешествуют воздушные шары.

Здесь воздух не течет вверх и вниз, а движется параллельно поверхности в очень быстрых воздушных потоках. По мере того, как вы поднимаетесь, температура увеличивается, благодаря обилию природного озона (O3) — побочного продукта солнечной радиации и кислорода, который обладает способностью поглощать вредные ультрафиолетовые лучи солнца (любое повышение температуры с высотой в метеорологии, известно как «инверсия»).

Поскольку стратосфера имеет более теплые температуры внизу и более прохладные наверху, конвекция (вертикальные перемещения воздушных масс) встречается редко в этой части атмосферы. Фактически, вы можете рассматривать из стратосферы бушующую в тропосфере бурю, поскольку слой действует как «колпачок» для конвекции, через который не проникают штормовые облака.

После стратосферы снова следует буферный слой, на этот раз называемый стратопаузой.

Мезосфера: средняя атмосфера

Мезосфера находится примерно на расстоянии 50-80 км от поверхности Земли. Верхняя область мезосферы является самым холодным естественным местом на Земле, где температура может опускаться ниже -143° C.

Термосфера: верхняя атмосфера

После мезосферы и мезопаузы следует термосфера, расположенная между 80 и 700 км над поверхностью планеты, и содержит менее 0,01% всего воздуха в атмосферной оболочке. Температуры здесь достигают до +2000° C, но из-за сильной разреженности воздуха и нехватки молекул газа для переноса тепла, эти высокие температуры воспринимаются, как очень холодные.