4 специфика общения в больших общностях трансформация личности в толпе – история вопроса, основные признаки, типология и критерии выделения

4.Психологические особенности поведения человека в толпе.

Человек в толпе и вне толпы ведет себя по-разному. Человек, подверженный влиянию толпы, меняет свое поведение, которое характеризуется следующими признаками:

1. Снижение самоконтроля. Усиливается зависимость от толпы, человек неосознанно подчиняется внешнему влиянию большой группы людей, т. е. возрастает экстернальность его поведения и снижается способность рефлексии собственного поведения.

2. Деиндивидуализация поведения людей в толпе — утрачивается индивидуальность поведения. Разные люди в поведении становятся похожими друг на друга.

3. Неспособность удерживать внимание на одном и том же объекте. Толпа в целом проявляет сниженные интеллектуальные качества, по сравнению с составляющими ее индивидами, взятыми вне толпы. Среди особенностей интеллекта наиболее ярко проявляются возросшая некритичность мышления и легкая переключаемость внимания, которая определяется внешними условиями.

4. Характерные особенности переработки информации. Человек в толпе легко воспринимает разнообразную информацию, быстро перерабатывает ее и распространяет, при этом совершенно непроизвольно искажая, трансформируя воспринятую информацию, т. е. порождая слухи.

5. Повышенная внушаемость. Человек в толпе легко может поверить в необычную информацию, заведомо невыполнимые обещания (например, политиков на выборах), следовать невероятным и нередко даже абсурдным призывам, лозунгам.

6. Повышенная физическая, психофизиологическая и психическая активация. В толпе, особенно в активной, происходит мобилизация всех ресурсов индивида, поэтому человек может проявить такие физические и психологические качества, которые становятся ему недоступными вне толпы, например, поднять что-то тяжелое, быстро бежать, высоко прыгать.

7. Нетипичность, необычность поведения. По сравнению с привычными условиями, человек часто проявляет неожиданные даже для него самого формы поведения (часто он потом не может поверить, что он совершал какие-то действия). Поэтому поведение человека, как и толпы в целом, характеризуется непредсказуемостью.

Феномен толпы привлекает большой интерес ученых и практиков, толпа бывает чрезвычайно опасной, причем как для окружающих, так и для людей в толпе.

5.Коммуникация в толпе.

В поведении толпы проявляются как идеологические влияния, с помощью которых готовятся определенные действия, так и изменения в психических состояниях, происходящие под воздействием каких-либо конкретных событий или информации о них. В действиях толпы происходит стыковка и практическая реализация влияний и идеологических, и социально-психологических, их взаимопроникновение в реальное поведение людей.

Совместные чувства, воля, настроения оказываются эмоционально и идеологически окрашенными и многократно усиленными.

Обстановка массовой истерии служит фоном, на котором развертываются нередко самые трагические действия.

Как уже говорилось, одним из видов поведения толпы является паника. Паника — это эмоциональное состояние, возникающее как следствие либо дефицита информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации, либо ее чрезмерного избытка и проявляющееся в импульсивных действиях.

Факторы, способные вызвать панику, многообразны. Их природа может быть физиологической, психологической и социально-психологической. Известны случаи возникновения паники в повседневной жизни как следствие катастроф и стихийных бедствий. При панике людьми движет безотчетный страх. Они утрачивают самообладание, солидарность, мечутся, не видят выхода из ситуации.

Факторы, особо сильно влияющие на поведение толпы, следующие.

Суеверие — упрочившееся ложное мнение, возникающее под влиянием страха, пережитого человеком. Впрочем, может иметь место суеверный страх, причины которого не осознаются. Многие суеверия связаны с верой во что-либо. Им подвержены самые разные люди, вне зависимости от уровня образования и культуры. По большей своей части суеверие основано на страхе и оно многократно усиливается в толпе.

Иллюзия — разновидность ложного знания, закрепившегося в общественном мнении. Она может быть результатом обмана органа чувств. В данном же контексте речь идет об иллюзиях, относящихся к восприятию социальной действительности. Социальная иллюзия — своего рода эрзац-подобие реальности, создаваемое в воображении человека взамен подлинного знания, которое он почему-то не приемлет. В конечном счете, основа иллюзии — незнание, которое может дать самые неожиданные и нежелательные эффекты, когда проявляется в толпе.

Предрассудки — ложное знание, превратившееся в убеждение, точнее, в предубеждение. Предрассудки активны, агрессивны, напористы, отчаянно сопротивляются подлинному знанию. Это сопротивление до такой степени слепо, что толпа не приемлет никаких аргументов, противоречащих предрассудку.

Психологическая природа предрассудков состоит в том, что память человека запечатлевает не просто мнение (знание), она сохраняет и сопровождающее это знание чувство, эмоцию, отношение. Вследствие этого память весьма избирательна. Факты и события, противоречащие определенному мнению, не всегда анализируются на уровне сознания. И, конечно, они отбрасываются под влиянием эмоций, которые обычно переполняют, захлестывают толпу.

В случаях, когда распространенные стереотипы общественного мнения перенасыщаются эмоциями, возможно возникновение массового психоза, во время которого люди способны совершать самые безрассудные поступки, перестают отдавать себе отчет во всех последствиях своих действий.

Факторы, определяющие характер мнений и верований толпы, бывают двоякого рода: факторы непосредственные и факторы отдаленные. Непосредственные факторы, влияющие на толпу, действуют уже на подготовленную отдаленными факторами почву — без этого они не вызвали бы столь сокруштельных результатов, которыми нередко поражает беснующаяся толпа. Факторы, способные впечатлять и саму толпу, всегда обращаются к ее чувствам, а не к рассудку.

studfiles.net

7. Коммуникации в толпе

Особо важную роль при возникновении толпы играет коммуникация как процесс обмена между людьми значимыми для них сообщениями.

Известно, что индивид становится участником стихийного поведения, либо заражаясь непосредственно наблюдаемым поведением окружающих, либо узнав о нем по каналам официальной или неофициальной коммуникации. Некоторые виды такого поведения возникают в условиях острого дефицита информации или неэффективности систем передачи сообщений.

Люди готовы поддаваться заражающему действию со стороны окружающих, когда это действие соответствует их идеям и убеждениям. Очевидно, что психическое заражение было бы невозможно, если бы люди не видели действий и поступков других и не слышали о них. Психическое заражение может порождать чувства по все длине эмоциональной шкалы — как положительные, восторженные, так и негативные, чувства уныния и депрессии.

Там, где индивид лишен возможности непосредственно воспринимать картину поведения окружающих, все большую роль играют средства массовой информации — газеты, радио, телевидение и кино.

В любом обществе наряду с системами официальной коммуникации параллельно действуют и системы неофициальные. В разных точках они соприкасаются. Например, содержание неофициальной коммуникации — разговоры, сплетни, толки, слухи — переходят на страницы печатных изданий или становятся темой бесед телевизионного комментатора, который способствует их распространению. И уж, тем более, важные сообщения массовых средств коммуникации обычно обсуждаются в кругу друзей или семьи.

Поэтому в сознании индивида часто заключается интерпретация, разделяемая его соседями, друзьями, родственниками, попутчиками в дороге. Гнев, вызванный, скажем, сообщением о введении нового налога или о росте цен, легко понимается собеседником, ибо он испытывает те же чувства… Это и есть первое условие для подготовки массового поведения.

Литература:

1. Американская социологическая мысль. — М., 1994.

2. Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб., 1996.

3. Митрохин С. Трактат о толпе // Век XX и мир. — 1990. № 11.

4. Московичи С. Век толп. — М., 1996.

5. Преступная толпа. — М., 1998.

6. Психология масс: Хрестоматия. — Самара, 1998.

7. Психология толп. — М., 1998.

8. Руткевич А.М. Человек и толпа // Диалог. — 1990. — № 12.

9. Фрейд 3. «Я» и «Оно». — Тбилиси, 1991.

studfiles.net

4. Психологические особенности индивида в толпе

В толпе индивид приобретает ряд специфических психологических особенностей, которые могут быть ему совершенно не свойственны, если он пребывает в изолированном состоянии. Эти особенности оказывают самое непосредственное влияние на его поведение в толпе.

Человека в толпе характеризуют следующие черты.

Анонимность. Немаловажная особенность самовосприятия индивида в толпе — это ощущение собственной анонимности. Затерявшись в «безликой массе», поступая «как все», человек перестает отвечать за собственные поступки. Отсюда и та жестокость, которая обычно сопровождает действия агрессивной толпы. Участник толпы оказывается в ней как бы безымянным. Это создает ложное ощущение независимости от организационных связей, которыми человек, где бы он ни находился, включен в трудовой коллектив, семью и другие социальные общности.

Инстинктивность.В толпе индивид отдает себя во власть таким инстинктам, которым никогда, будучи в иных ситуациях, не дает волю. Этому способствует анонимность и безответственность индивида в толпе. У него уменьшается способность к рациональной переработке воспринимаемой информации. Способность к наблюдению и критике, существующая у изолированных индивидов, полностью исчезает в толпе.

Бессознательность.В толпе исчезает, растворяется сознательная личность. Преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действие внушенные идеи характерно для индивида в толпе.

Состояние единения (ассоциации).В толпе индивид чувствует силу человеческой ассоциации, которая влияет на него своим присутствием. Воздействие этой силы выражается либо в поддержке и усилении, либо в сдерживании и подавлении индивидуального поведения человека. Известно, что люди в толпе, ощущая психическое давление присутствующих, могут сделать (или, напротив, не сделать) то, чего они никогда бы не сделали (или, напротив, что непременно сделали бы) при иных обстоятельствах. Например, человек не может оказать, без ущерба для собственной безопасности, помощь жертве при враждебном отношении к этой жертве самой толпы.

Г. Лебон отмечает самый поразительный факт, наблюдающийся в толпе: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, их образ жизни, занятия, характеры, ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем чувствовал, думал и действовал каждый из них в отдельности. Существу ют такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у индивидов, составляющих толпу. Одухотворенная толпа представляет временный организм, слившийся из разнородных элементов, на одно мгновение соединившихся вместе.

Состояние гипнотического транса.Индивид, пробыв некоторое время среди действующей толпы, впадает в такое состояние, которое напоминает состояние загипнотизированного субъекта. Он уже не осознает своих поступков. У него, как у загипнотизированного, одни способности исчезают, другие же доходят до крайней степени напряжения. Под влиянием внушения, приобретаемого в толпе, индивид совершает действия с неудержимой стремительностью, которая к тому же возрастает, поскольку влияние внушения, одинакового для всех, увеличивается силой взаимности.

Ощущение неодолимой силы.Индивид в толпе приобретает сознание неодолимой силы, благодаря одной только численности. Это сознание позволяет ему поддаться скрытым инстинктам: в толпе он не склонен обуздывать эти инстинкты именно потому, что толпа анонимна и ни за что не отвечает. Чувство ответственности, сдерживающее обычно отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе — здесь понятия о невозможности не существует.

Заражаемость.В толпе всякое действие заразительно до такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу толпы. Подобное поведение противоречит самой человеческой природе, и потому человек оказывается способен на него лишь тогда, когда он составляет частицу толпы.

Аморфность.В толпе полностью стираются индивидуальные черты людей, исчезает их оригинальность и личностная неповторимость.

Утрачивается психическая надстройка каждой личности и вскрывается и выходит на поверхность аморфная однородность. Поведение индивида в толпе обусловливается одинаковыми установками, побуждениями и взаимной стимуляцией. Не замечая оттенков, индивид в толпе воспринимает все впечатления в целом и не знает никаких переходов.

Безответственность.В толпе у человека полностью утрачивается чувство ответственности, практически всегда являющееся сдерживающим началом для индивида.

Социальная деградация.Становясь частицей толпы, человек как бы опускается на несколько ступеней ниже в своем развитии. В изолированном положении — в обычной жизни он скорее всего был культурным человеком, в толпе же — это варвар, т.е. существо инстинктивное. В толпе у индивида обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости. Человек в толпе претерпевает и снижение интеллектуальной деятельности.

Для человека толпы также характерна повышенная эмоциональность восприятия всего, что он видит и слышит вокруг себя.

studfiles.net

Специфика поведения людей в толпе

Люди в обществе, особенно в ходе социальных кризисов и конфликтов, не всегда ведут себя организованно. Примером тому их действия в толпе. Толпа — это относительно кратковременное, неорганизованное и бесструктурное скопление множества людей, обладающее огромной, несоизмеримой с индивидуальной силой воздействия на общество и его жизнь, способной в один миг сотворить или уничтожить, поднять или опустить, дезорганизовать поведение и деятельность людей.

На всем протяжении истории толпу боялись или восхищались ее силой, ее противопоставляли личности, организованной группе и в то же время всеми силами пытались быть похожими на нее и позаимствовать некоторые качества, присущие ей, толпой пытались управлять не только, чтобы справиться с ее гневом, но и для того, чтобы направить этот все-сметающий гнев на кого-либо ненавистного.

Подлинная стихия толпы — социально-политические кризисы, сотрясающие все общество, а также периоды, переходные от одного состояния общества к другому. Ощущения неблагополучия, тревоги, несправедливости, угрозы своему существованию вместе с решимостью устранить причины создавшегося положения заставляют людей различных профессий, пола, возраста, образования, вероисповедания и национальности экстренным образом самомобилизоваться, чтобы выступить против неопределенной опасности или конкретных виновников зла. Так рождается толпа — эта кажущаяся случайность, собрание разнородных людей, ощущающих локоть друг друга, свою постоянно растущую силу.

К основным психологическим особенностям толпы обычно относят:

• кратковременность и бесструктурность скопления множества людей;

• единый объект внимания;

• отсутствие общей осознанной цели;

• высокую степень контактности людей и их пространственную близость;

• чрезвычайную эмоциональную возбудимость людей;

• высокую степень их конформизма и др. Важнейшим механизмом, управляющим поведением и

действиями людей в толпе, является циркулярная реакция, представляющая собой нарастающее обоюдонаправленное эмоциональное заражение людей в неорганизованных общностях и экстремальных ситуациях.

Например, при возникновении паники страх одних участников панических действий передается другим, что в свою очередь усиливает страх первых. Действие этого ме-

ханизма можно сравнить с процессом формирования снежного кома, полагая, что в толпе психологическое состояние, настроения и формы поведения людей резонируют, усиливаются путем многократного отражения по образцу цепной реакции, разгоняются, как частицы в ускорителе, и возбуждают толпу.

Циркулярная реакция способна захватывать в свою орбиту большое количество людей, эмоционально стимулируя на психофизиологическом уровне распространение не только страха (в панической толпе), но и других эмоций: радости, грусти, злобы и т. д.

Считается, что циркулярная реакция ведет к ситуативному стиранию индивидуальных различий между людьми, охваченных ею, т. е. поведение и эмоциональное состояние человека определяются не столько его сознательной интерпретацией обстановки, сколько чувственным восприятием состояния окружающих людей. В крайних случаях действие этой реакции может привести к превращению группы в однородную массу, одинаковым образом бессознательно реагирующую на стимулы.

Исследователи феномена толпы также отмечают, что по мере нарастания действия циркулярной реакции в толпе происходит снижение критичности людей, т. е. их способности самостоятельно и рационально оценивать происходящее вокруг. Одновременно увеличивается внушаемость людей, составляющих толпу, по отношению к воздействиям, исходящим из этой толпы. И все это сочетается с потерей способности воспринимать сообщения, источник которых находится вне толпы.

Вместе с тем циркулярную реакцию не следует рассматривать в качестве исключительно вредного феномена, который обусловливает только иррациональное и общественно опасное поведение людей. Выраженная в достаточно умеренной форме, она повышает, например, эффективность коллективного восприятия искусства или политической агитации, направленной на мобилизацию людей для решения общественно значимых задач. Социально опасным явлени-

ем циркулярная реакция становится лишь тогда, когда она способствует распространению отрицательных эмоций: страха, ненависти, злобы, гнева.

Вероятность возникновения циркулярной реакции резко повышается в периоды социального напряжения в обществе, связанного с различного рода кризисами, поскольку при этом значительное число людей может испытывать сходные эмоции и их внимание будет сосредоточено на общих проблемах.

Различают несколько разновидностей толпы.

Случайная толпа — неорганизованная общность людей, возникающая в связи с каким-либо неожиданным событием — например, дорожно-транспортным происшествием, пожаром, дракой и т. д.

Обычно случайную толпу образуют так называемые зеваки, т. е. лица, испытывающие определенную потребность в новых впечатлениях, острых ощущениях. Основной эмоцией в подобных случаях является любопытство людей. Случайная толпа может быстро собираться и так же быстро рассеиваться. Обычно она немногочисленна и может объединять от нескольких десятков до сотен человек, хотя известны и отдельные случаи, когда случайная толпа состояла из нескольких тысяч.

Конвенциональная толпа — толпа, поведение которой основывается на явных или подразумеваемых нормах и правилах поведения — конвенциях.

Такая толпа собирается по поводу заранее объявленного мероприятия, например митинга, политической демонстрации, спортивного состязания, концерта и т. д. В подобных случаях людьми обычно движет вполне направленный интерес и они должны следовать нормам поведения, соответствующим характеру мероприятия. Естественно, что поведение зрителей на концерте симфонического оркестра не будет совпадать с поведением почитателей рок-звезды во время ее выступления и кардинальным образом отличаться от поведения болельщиков на футбольном или хоккейном матче.

Экспрессивная толпа — общность людей, отличающаяся I особой силой массового проявления эмоций и чувств (любви, радости, грусти, печали, горя, негодования, гнева, ненависти и т. д.).

Экспрессивная толпа обычно является результатом трансформации случайной или конвенциональной толпы, когда I людьми в связи с определенными событиями, свидетелями | которых они стали, и под воздействием их развития овладевает общий эмоциональный настрой, выражаемый коллективно, часто ритмически. Наиболее характерными примерами экспрессивной толпы являются футбольные или хоккейные болельщики, скандирующие лозунги в поддержку своих команд, участники политических митингов и демонстраций, выражающие свою поддержку политике правящего режима или протест.

Экстатическая толпа — вид толпы, в которой люди, ее образующие, доводят себя до исступления в совместных молитвенных, ритуальных или иных действиях.

Чаще всего это случается с молодежью во время рок-концертов, с верующими, представителями некоторых религиозных направлений или религиозных сект.

Агрессивная толпа — скопление людей, стремящихся к уничтожению, разрушению и даже убийству. При этом люди, составляющие агрессивную толпу, не имеют рациональной основы для своих действий и, находясь в состоянии фрустрации, часто направляют свой слепой гнев или ненависть на I совершенно случайные объекты, не имеющие никакого от-; ношения ни к происходящему, ни к самим погромщикам.

Агрессивная толпа относительно редко возникает сама по [ себе. Чаще всего она является результатом трансформации • случайной, конвенциональной или экспрессивной толпы. Так, футбольные болельщики, раздосадованные и обозлен-I. ные проигрышем любимой команды, легко могут превра-I титься в агрессивную толпу, которая начинает крушить все к вокруг, ломать скамейки на стадионе, бить стекла ближай-I ших домов и витрины магазинов, избивать случайных про-¥ хожих и т. п. Не случайно во многих странах футбольные поля

В. Г. Крысько

стадионов окружены специальными железными решетками, болельщиков противоборствующих команд рассаживают в изолированных секторах, а на матчах дежурят усиленные наряды полиции и даже подразделения войск безопасности.

Паническая толпа — скопление людей, охваченных чувством страха, стремлением избежать некой воображаемой или реальной опасности.

Паника представляет собой социально-психологический феномен проявления группового аффекта страха. Причем следует иметь в виду, что первичным является индивидуальный страх, который, однако, выступает предпосылкой, почвой для группового страха, для возникновения паники. Основная черта любого панического поведения людей — стремление к самоспасению. При этом возникший страх блокирует способность людей рационально оценивать возникшую ситуацию и препятствует мобилизации волевых ресурсов для организации совместного противодействия возникшей опасности.

Стяжательская толпа — скопление людей, находящихся в непосредственном и неупорядоченном конфликте между собой из-за обладания теми или иными ценностями, которых недостаточно для удовлетворения потребностей или желаний всех участников этого конфликта.

Стяжательная толпа многолика. Ее могут образовывать и покупатели в магазинах при продаже товаров повышенного спроса при явном их недостатке^ и пассажиры, стремящиеся занять ограниченное количество мест отходящего автобуса или электрички; и покупатели билетов у билетных касс перед началом какого-либо зрелищного мероприятия; и вкладчики обанкротившегося банка, требующие возврата вложенных денег; и лица, грабящие-материальные ценности или товары из магазинов и складов при массовых беспорядках. —

Вопросы и задания для повторения

1. Дайте определение деятельности людей.

2. Раскройте структуру деятельности.

3. Что представляет собой взаимодействие людей?

4. Какие виды взаимоотношений людей вы знаете?

5. Перечислите механизмы социальной перцепции.

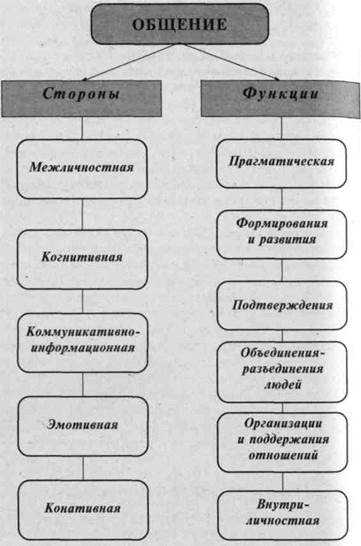

6. Дайте определение общения людей и охарактеризуйте его функции.

7. Какую роль играют социальный контроль и управление в жизни общества?

8. Опишите особенности и виды психологического воздействия одних людей на других.

9. Что представляет собой поведение толпы? 10. Каков механизм поведения людей в толпе? .

Приложение 6. ↑ Особенности общения людей

Приложение 6.2

Приложение б.з

Приложение 6.4

Приложение 6.5

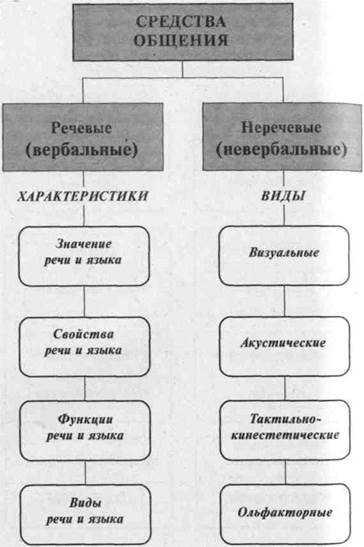

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЮ И ОБЩЕСТВЕННОЮ СОЗНАНИЯ

V о О О о

виды

МЕТОДЫ

СПОСОБЫ ПРИЕМЫ

][

ФОРМЫ

II

Информационно-психологическое

Убеждение

Психогенное

Психоаналитическое

Демонстрация

Внушение

Неиролингви-стическое

Информирование

Дезинформирование

Заражение

Психотронное

Пример

Манипуляция

Подражание

Поощрение

Распространение слухов и мифов

Принуждение

| Психо! | пропное | Гипноз | Устрашение | Воздействие техническими средствами | ||||

| ■ш | ш | т | Mi | |||||

| виды | МЕТОДЫ | СПОСОБЫ ПРИЕМЫ | ФОРМЫ |

ЗДЕЙСТВИЯ

‹? ‹? Ф ‹?

‹?

О О О О СГ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Раздел 2 ПЕДАГОГИКА

ЛеКЦИЯ 7 ми ii мимиммииииминимв,,

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ

шшшттшятшттшшшаавшшшишшшш^шашшшшшяш^тшмшшшяшшшяштшшшвщ

7.1. Предмет, задачи и методологические основы педагогики.

7.2. Особенности педагогики как науки.

7.3. Историческое развитие педагогики и ее связь с другими науками.

pdnr.ru

2. Типология толпы

Проблема типологии толпы всегда представляла собой значительный интерес. Пси-хологическая наука и практика давно научились выделять отдельные виды толпы и даже воздействовать на них. Однако проблема заключается в возможности (и реальности) быст-рой трансформации толпы из одного вида в другие. Существуют четыре основных типа толпы:

случайная,

экспрессивная,

конвенциональная,

действующая.

Случайную толпу каждый может легко наблюдать на улице, где произошло, до-пустим, дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля. И, ес-тественно, вокруг сразу же остановилось несколько любопытных прохожих. Пока водители выясняют суть дела между собой, любопытствующие уточняют детали. Основной эмоцией в данном случае является банальное любопытство. Оно заставляет останавливаться все новых прохожих. Они обращаются к стоящим людям с расспросами, уточняя детали. «Циркулярная реакция» любопытства запускается на полный ход. Непрерывно, по кругу пересказывается, кто откуда ехал, куда поворачивал, и кто виноват. Причем теперь пере-сказывать это начинают все новые члены толпы, которые сами не видели происшествия. Начинается «эмоциональное кружение»: привлекая все новых любопытствующих, толпа по кругу воспроизводит один и тот же эмоциональный рассказ. В отдельных случаях води-тели, разобравшись между собой, уже могут уехать, но толпа будет оставаться и даже уве-личиваться за счет действия названных механизмов. Особенно типичны такие ситуации для восточных стран, где прохожие меньше озабочены рациональным использованием своего личного времени. толпу экспрессивную

Экспрессивная толпа обычно представляет собой совокупность людей, совместно вы-ражающих радость или горе, гнев или протест — в общем, что-то эмоционально выражаю-щих. Это может быть, например, горестная толпа на похоронах, идущая за гробом. Или, наоборот, это может быть толпа, радующаяся окончанию солнечного затмения. В нашем

45

примере случайная толпа вокруг дорожно-транспортного происшествия может довольно быстро превратиться в экспрессивную толпу, выражающую, например, недовольство со-вершенно безобразной организацией уличного движения и абсолютно бездарной работой дорожной полиции. Обсудив детали происшествия и удовлетворив тем самым свое любо-пытство, такая толпа быстро создает объект, в отношении которого начинает выражать эмоции — в данном случае полицию.

Крайний случай экспрессивной толпы — экстатическая толпа, возникающая то-гда, когда люди доводят себя до исступления в совместных молитвенных или ритуальных ритмических действиях. Это происходит в ходе ряда мусульманских праздников типа «шахсей-вахсей», на сектантских бдениях, иногда — на бурных карнавалах в некоторых латиноамериканских странах. В экстатическую толпу часто превращается молодежь на концертах своих музыкальных кумиров или даже на обычных дискотеках.

В нашем примере экспрессивно выражающая свое мнение толпа, собравшаяся вокруг дорожно-транспортного происшествия, также может до поры удерживать свою критику той же полиции в общепринятых рамках. Однако при высокой интенсивности эмоций и, скажем, общего невысокого авторитета полиции в обществе ситуация может резко изме-ниться. От слов такая толпа может быстро перейти к соответствующим действиям, и тогда, скорее всего, пострадают оказавшиеся здесь представители правопорядка или находящий-ся поблизости полицейский участок. Согласно принятой типологии и закону быстрой трансформации, рассматриваемая нами толпа также превратится в действующую толпу, то есть в толпу, совершающую уже активные действия относительно реального или приду-манного для себя объекта.

Конвенциональная толпа, в чем-то приближающаяся к рассматриваемой далее «со-бранной публике», руководствуется в своем поведении определенными правилами. Обычно такая толпа собирается по поводу события, объявленного заранее -спортивного состязания, политического митинга. В таком случае людьми движет определенный кон-кретный интерес, и обычно они готовы до поры следовать некоторым принятым в таких ситуациях нормам. Это могут быть зрители, скажем, футбольного матча. Внешне у такой толпы налицо все внешние признаки соответствия определенной «конвенции», установ-ленным правилам поведения: билеты, отведенные места, соответствующие заграждения и недоступные зоны. Внутренне, однако, понятно, что зрители футбольного матча — это не посетители консерватории. Такая толпа остается «конвенциональной» до определенного момента. Она будет конвенциональной, пока хватит сил у конной милиции, ограничивающей проход болельщиков к станции метро по окончании матча. Однако собственные, внутрен-ние «правила» поведения болелыциков-«фанатов» таковы, что они могут смести и милицию. Тогда от «конвенциональной толпы» не останется и следа — она превратится в следующий вид, в толпу действующую.

Действующая толпа считается наиболее важной в социально-политическом от-ношении и потому является наиболее пристально изучаемым видом толпы. Действующая толпа, в свою очередь, подразделяется на несколько подвидов.

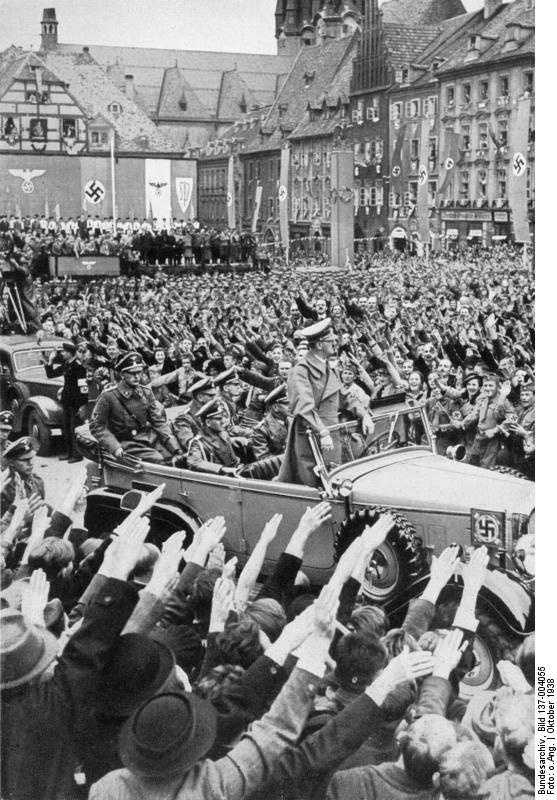

Агрессивная толпа — это множество людей, движимых гневом и злобой, стремящихся к уничтожению, разрушению, убийствам.

Паническую толпу образуют люди, движимые чувством страха и стремлением избе-жать некой опасности (реальной или воображаемой).

Стяжательская толпа состоит из людей, объединенных желанием добыть или вер-нуть себе некие ценности. Такая толпа разнородна, она может включать мародеров, вклад-чиков обанкротившихся банков, погромщиков и т. д. Ее главная особенность — общее эмо-ционально-действенное единство на фоне осознаваемого в глубине души конфликта: ведь члены такой толпы борются за обладание ценностями, которых все равно на всех не хватит.

Особым подвидом действующей толпы является мятежная (или повстанческая) тол-па. Окончательное название зависит от результата ее действий. В случае успеха она будет не просто «повстанческой», а даже «революционной». В случае поражения она может даже

46

потерять статус «мятежной толпы» и превратиться в «случайный сброд», «путчистов» и т. п.

Еще не так давно Ю. А. Шерковин писал: «Повстанческая толпа — непременный атри-бут всех революционных потрясений — характеризуется значительной классовой одно-родностью и безоговорочным разделением ценностей своего класса. Действиями повстанче-ской толпы уничтожались станки на первых механизированных фабриках в период про-мышленной революции, истреблялась французская аристократия, брались штурмом опло-ты реакции, сжигались помещичьи усадьбы, освобождались из тюрем арестованные това-рищи, добывалось оружие в арсеналах. Повстанческая толпа представляет собой особый вид действующей толпы, в которую может быть внесено организующее начало, превраща-ющее стихийное выступление в сознательный акт политической борьбы». Но все изменчи-во, и осенью 2000 г. лидер российских коммунистов Г. Зюганов уже публично заявлял, что повстанческая толпа, совершившая мирную революцию в Югославии, «пахла мари-хуаной, водкой и долларами».

Однако вернемся к нашему примеру. Из экспрессивной формы, выражающей не-гативное отношение к полиции, толпа легко (хотя здесь уже требуются вожаки) может превратиться в агрессивную толпу. Затем, направившись к ближайшему полицейскому участку и разгромив его, она вполне может побывать и в состоянии стяжательской толпы. Но этим дело может не кончиться. При наличии определенного внешнего воздействия такая толпа легко превращается в мятежную. И тогда ей мало разгрома одного участка — ведь «во всем виноваты власти!». И такая толпа, непрерывно увеличиваясь в объеме, уже дви-жется к местам дислокации органов высшей власти с весьма недвусмысленными намерени-ями. Захватив их или заставив власти покинуть эти места, такая толпа превращается в ре-волюционную.

Вся политико-психологическая динамика такой трансформации толпы, от случайной до революционной, может занять от нескольких часов до нескольких дней. Наиболее яр-кий пример именно такой трансформации разных видов толпы нам удалось наблюдать в Иране в период краха шахского режима и прихода к власти режима аятоллы Р. Хомейни. В Тегеране все шло именно по этой схеме. В один момент в нескольких десятках концов го-рода вдруг случились некие дорожно-транспортные происшествия. И возникли первые, вроде бы совершенно «случайные» толпы. Далее все пошло абсолютно по описанной вы-ше схеме и привело к известным результатам.

47

Позаимствуем пример у В. Шекспира. Перед Сенатом выступает Брут, и Сенат ру-коплещет его планам и предложениям, явно одобряя их. Но вслед за Брутом вы ступает Марк Антоний. И тот же самый Сенат, с той же самой силой, рукоплещет теперь уже его предложениям, в итоге одновременно одобряя прямо противоположные планы.

Теперь — реальный исторический пример. Французский историк И. Тэн так описывал заседания Конвента: «Они одобряют и предписывают то, к чему сами питают отвращение; не только глупости и безумия, но и преступления, убийства невинных. Единогласно и при громе самых бурных аплодисментов левые, соединившись с правыми, посылают на эшафот Дантона, своего естественного главу, великого организатора и вдохновителя рево-люции. Единогласно и также под шум аплодисментов правые, соединившись с левыми, визируют наихудшие декреты революционного правительства. Единогласно и при востор-женных криках энтузиазма и выражения прямого сочувствия Колло д’Эрбуа, Котону и Ро-беспьеру, Конвент посредством произвольных и множественных избраний удерживает на своем месте человекоубийственное правительство, которое одни ненавидят за убийства, а другие за то, что оно стремится к их истреблению. Равнина и гора, большинство и мень-шинство кончили тем, что согласились вместе содействовать собственному самоубий-ству».

Как справедливо указывал все тот же Г. Лебон, «при определенных условиях — и при-том только при этих условиях — собрание людей представляет совершенно новые черты, которые характеризуют отдельных индивидов, входящих в состав этого собрания. Созна-тельная личность исчезает. Собрание становится тем, что, я сказал бы, не имея лучшего выражения, организованной толпой, или толпой одухотворенной, составляющей единое существо и подчиняющееся закону духовного единства толпы».

Однако, несмотря на весь авторитет Лебона, трудно не согласиться и с Я. Щепаньским, утверждавшим, что собранная публика может выступать в нескольких вида. Прежде всего, он выделял публику, собравшуюся случайно, или «сборище». Другой вид — публика, со-бравшаяся преднамеренно, которая тоже может выступать в двух различных формах: как публика отдыхающая, ищущая развлечений и как публика, ищущая информации (в том числе на митингах и политических собраниях).

В целом же, «собранная публика — это скопление некоторого количества людей, испы-тывающих сходное ожидание определенных переживаний или интересующихся одним и тем же предметом. Это общая заинтересованность и поляризация установок вокруг одного и того же предмета или события — основа ее обособления. Следующей чертой является го-товность к реагированию некоторым сходным образом. Это сходство установок, ориента-ции и готовности к действию — основа объединения публики».

Механизм психологического объединения, в общем, вполне очевиден. После внешне-го, физического соединения в одном помещении (публика редко действует на улице), под влиянием воздействия на всех одних и тех же стимулов среди публики образуются опре-деленные сходные или общие реакции, переживания или устойчивые ориентации. Такая публика обычно быстро осознает рождающиеся у нее настроения, что усиливает впечатле-ния, вызванные действием общего стимула.

Однако Щепаньский делает вынужденное признание: «Таким образом, в публике мо-гут возникнуть такие же явления, как и в толпе, а именно общее эмоциональное напряже-ние, утрачивание рефлексивности, ощущение единства, солидарности. Поэтому некото-рые виды публики, как, например, сборища, собрания или митинги, могут легко превра-титься в экспрессивную или агрессивную толпу». Значит, при наличии определенных различий между толпой и «собранной публикой» есть и немало общего.

Особое значение разных видов толпы и собранной публики проявляется в периоды со-циальных волнений, развития революционных настроений, войн, забастовок, когда любое собрание или сборище может превратиться в агрессивную толпу, а она, в свою очередь, в толпу повстанческую, если ею овладеют организованные группы, которые сумеют напра-вить ее действия в желательном для них направлении. Примеров единства такого рода со

48

стороны элитной «публики» и «низких» массовых толп в истории было очень много. Из по-следнего времени — в ходе целой серии «бархатных революций» в Восточной Европе на рубеже 80-х~90-х гг. XX века.

studfiles.net

Психология толпы. Или секрет управления массами —

04.05.2014

Что такое толпа?

Психология толпы. Или секрет управления массами.

1. Понятие толпы. Что такое толпа?

Представление о толпе обычно рождается из личного опыта людей. Практически каждый либо бывал в толпе, либо видел ее поведение со стороны. Иногда, поддавшись простому человеческому любопытству, люди присоединяются к группе, рассматривающей и обсуждающей какое-то событие. Возрастая количественно, заражаясь общим настроением и интересом, люди постепенно превращаются в нестройное, неорганизованное скопление, или толпу.

Толпа — бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей, но взаимно связанных сходством эмоционального состояния и общим объектом внимания.

Термин «толпа» вошел в социальную психологию в период мощного революционного подъема масс в конце XIX-начале XX в. Под толпой психологи в то время понимали главным образом слабо организованные выступления трудящихся против эксплуататоров.

Толпой как субъектом массовых форм внеколлективного поведания часто становится:

— публика, под которой понимается большая группа людей, возникающая на основе общих интересов, часто без какой-либо организации, но обязательно при ситуации, которая затрагивает общие интересы и допускает рациональное обсуждение;

— контактная, внешне неорганизованная общность, действующая крайне эмоционально и единодушно;

— совокупность индивидов, составляющих многочисленную аморфную группу и не имеющих в своем большинстве прямых контактов между собой, но связанных каким-либо общим более или менее постоянным интересом. Таковыми оказываются массовые увлечения, массовая истерия, массовые миграции, массовый патриотический или лжепатриотический угар.

Психология толпы. Или секрет управления массами.

В массовых формах внеколлективного поведения большую роль играют неосознанные процессы. На основе эмоционального возбуждения возникают стихийные действия в связи с какими-либо впечатляющими событиями, затрагивающие главные ценности людей в ходе, например, их борьбы за свои интересы и права.

Определены даже основные этапы формирования толпы:

Образование ядра толпы.

Первоначальное ядро толпы может сложиться под влиянием рационалистических соображений и ставить перед собой вполне определенные цели. Но в дальнейшем ядро обрастает лавинообразно и стихийно. Толпа увеличивается, вбирая в себя людей, которые, казалось бы, ничего общего друг с другом до этого не имели. Спонтанно толпа образуется в результате какого-либо происшествия, которое привлекает внимание людей и рождает в них интерес (точнее, в самом начале — любопытство). Будучи взволнованным этим событием, индивид, присоединившийся к уже собравшимся, готов утратить некоторую часть своего обычного самообладания и получать возбуждающую информацию от объекта интереса. Начинается циркулярная реакция, побуждающая собравшихся проявлять схожие эмоции и удовлетворять новые эмоциональные потребности через психическое взаимодействие.

Циркулярная реакция составляет первый этап формирования и функционирования толпы. Процесс кружения. Второй этап начинается одновременно с процессом кружения, в ходе которого чувства еще больше обостряются и возникает готовность реагировать на информацию, поступающую от присутствующих. Внутреннее кружение на основе продолжающейся циркулярной реакции нарастает. Нарастает и возбуждение. Люди оказываются предрасположенными не только к совместным, но и к немедленным действиям.

Появление нового общего объекта внимания. Процесс кружения подготавливает собой третий этап формирования толпы. Этот этап — появление нового общего объекта внимания, на котором фокусируются импульсы, чувства и воображение людей. Если первоначально общий объект интереса составляло возбуждающее событие, собравшее вокруг себя людей, то на этом этапе новым объектом внимания становится образ, создаваемый в процессе кружения в разговорах участников толпы. Этот образ — результат творчества самих участников. Он разделяется всеми, дает индивидам общую ориентацию и выступает в качестве объекта совместного поведения. Возникновение такого воображаемого объекта становится фактором, сплачивающим толпу в единое целое.

Активизация индивидов через возбуждение. Последний этап в формировании толпы составляет активизация индивидов дополнительным стимулировании через возбуждение импульсов, соответствующих воображаемому объекту. Такое (на основе внушения) стимулирование происходит чаще всего как результат руководства лидера. Оно побуждает индивидов, составляющих толпу, приступить к конкретным, часто агрессивным, действиям. Среди собравшихся обычно выделяются зачинщики, которые и развертывают активную деятельность в толпе и исподволь направляют ее поведение. Это могут быть политически и психически незрелые и экстремистски настроенные личности. Таким образом, четко определяется состав толпы.

Ядро толпы, или зачинщики, — субъекты, задача которых сформировать толпу и использовать ее разрушительную энергию в поставленных целях. Именно этим людям подвластна психология толпы или секрет управления массами.

Участники толпы — субъекты, примкнувшие к ней вследствие идентификации своих ценностных ориентации с направлением действий толпы. Они не зачинщики, но оказываются в сфере влияния толпы и активно участвуют в ее действиях. Особую опасность представляют агрессивные личности, которые примыкают к толпе исключительно из-за появившейся возможности дать разрядку своим невротическим, нередко садистским, наклонностям.

В среду участников толпы попадают и добросовестно заблуждающиеся. Эти субъекты присоединяются к толпе из-за ошибочного восприятия обстановки, они движимы, например, ложно понятым принципом справедливости.

К толпе примыкают обыватели. Они не проявляют большой активности. Их привлекает эксцесс в качестве волнующего зрелища, которое разнообразит их скучное, унылое существование.

В толпе находят себе место повышенно внушаемые люди, которые поддаются общему заражающему настроению. Они без сопротивления отдаются во власть стихийных явлений.

Участниками толпы оказываются и просто любопытные, наблюдающие со стороны. Они не вмешиваются в ход событий, однако их присутствие увеличивает массовость и усиливает влияние стихии толпы на поведение ее участников.

2. Классификация толпы

Как и любое другое социальное явление, толпу можно классифицировать по различным основаниям. Если за основу классификации взять такой признак, как управляемость ( вот он один важный секрет управления массами), то можно выделить следующие виды толпы.

Стихийная толпа. Формируется и проявляется без какого-либо организующего начала со стороны конкретного физического лица.

Ведомая толпа. Формируется и проявляется под воздействием, влиянием с самого начала или впоследствии конкретного физического лица, являющегося в данной толпе ее лидером.

Организованная толпа. Эту разновидность вводит Г. Лебон, рассматривая в качестве толпы и собрание индивидов, вступивших на путь организации, и организованную толпу. Можно сказать, что он подчас не делает разницы между толпой организованной и неорганизованной. Хотя согласиться с таким подходом трудно. Если какая-то общность людей организована, следовательно, в ней имеются структуры управления и подчинения. Это уже не толпа, а формирование. Даже отделение солдат, пока в нем есть командир, уже не толпа.

Если за основу классификации толпы взять характер поведения в ней людей, то можно выделить несколько ее типов и подтипов.

Окказиональная толпа. Образуется на основе любопытства к неожиданно возникшему происшествию (дорожная авария, пожар, драка и т.п.).

Конвенциональная толпа. Образуется на основе интереса к какому-либо заранее объявленному массовому развлечению, зрелищу или по иному социально значимому конкретному поводу. Готова лишь временно следовать достаточно диффузным нормам поведения.

Экспрессивная толпа. Формируется — как и конвенциональная толпа. В ней совместно выражается общее отношение к какому-либо событию (радость, энтузиазм, возмущение, протест и т.п.)

Экстатическая толпа. Представляет собой крайнюю форму экспрессивной толпы. Характеризуется состоянием общего экстаза на основе взаимного ритмически нарастающего заражения (массовые религиозные ритуалы, карнавалы, рок-концерты и т.п.).

Толпа на рок-концерте

Действующая толпа. Формируется — как и конвенциальная; осуществляет действия относительно конкретного объекта. Действующая толпа включает в себя указанные ниже подвиды.

1. Агрессивная толпа. Объединена слепой ненавистью к конкретному объекту (какому-либо религиозному или политическому движению, структуре). Обычно сопровождается избиениями, погромами, поджогами и т.п.

2. Паническая толпа. Стихийно спасающаяся от реального или воображаемого источника опасности.

3. Стяжательская толпа. Вступает в неупорядоченный непосредственный конфликт за обладание какими-либо ценностями. Провоцируется властями, игнорирующими жизненные интересы граждан или покушающимися на них (взятие штурмом мест в отходящем транспорте, ажиотажный расхват продуктов в предприятиях торговли, разгром продовольственных складов, осаждение финансовых (например, банковских) учреждений, в небольших количествах проявляется в местах крупных катастроф со значительными человеческими жертвами и т.п.).

4. Повстанческая толпа. Формируется на основе общего справедливого возмущения действиями властей. Своевременное внесение в нее организующего начала способно возвысить стихийное массовое выступление до сознательного акта политической борьбы.

3. Психологические свойства толпы

Социальные психологи отмечают ряд психологических особенностей толпы.

Неспособность к осознанию. Важными психологическими характеристиками толпы являются ее бессознательность, инстинктивность и импульсивность. Если даже один человек довольно слабо поддается посылам разума, а потому большую часть поступков в жизни делает благодаря эмоциональным, порою совершенно слепым, импульсам, то людская толпа живет исключительно чувством, логика противна ей. Вступает в действие неуправляемый стадный инстинкт, особенно когда ситуация экстремальная, когда нет лидера и никто не выкрикивает сдерживающие слова команд. Разнородное в каждом из индивидов — частице толпы — утопает в однородном, и берут верх бессознательные качества. Общие качества характера, управляемые бессознательным, соединяются вместе в толпе. Изолированный индивид обладает способностью подавлять бессознательные рефлексы, в то время как толпа этой способности не имеет.

Особенности мышления. Толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображении образ, в свою очередь, вызывает другие, не имеющие никакой логической связи с первым. Толпа не отделяет субъективное от объективного. Она считает реальными образы, вызванные в ее уме и зачастую имеющие лишь очень отдаленную связь с наблюдаемым ею фактом. Толпа, способная мыслить только образами, восприимчива только к образам.

Толпа

Толпа не рассуждает и не обдумывает. Она принимает или отбрасывает идеи целиком. Она не переносит ни споров, ни противоречий. Рассуждения толпы основываются на ассоциациях, но они связаны между собою лишь кажущейся аналогией и последовательностью. Толпа способна воспринимать лишь те идеи, которые упрощены до предела. Суждения толпы всегда навязаны ей и никогда не бывают результатом всестороннего обсуждения.

Категоричность. Не испытывая никаких сомнений относительно того, что есть истина и что есть заблуждение, толпа выражает такую же авторитетность в своих суждениях, как и нетерпимость.

Консерватизм. Будучи в основе своей чрезвычайно консервативна, толпа питает глубокое отвращение ко всем новшествам и испытывает безграничное благоговение перед традициями.

Внушаемость. Фрейд выдвинул весьма продуктивную идею для описания феномена толпы. Он рассматривал толпу как человеческую массу, находящуюся под гипнозом. Самое опасное и самое существенное в психологии толпы — это ее восприимчивость к внушению.

Всякое мнение, идею или верование, внушенные толпе, она принимает или отвергает целиком и относится к ним либо как к абсолютным истинам, либо как к абсолютным заблуждениям.

Во всех случаях источником внушения в толпе выступает иллюзия, рожденная у одного какого-нибудь индивида благодаря более или менее смутным воспоминаниям. Вызванное представление становится ядром для дальнейшей кристаллизации, заполняющей всю область разума и парализующей всякие критические способности.

Заражаемость. Психологическое заражение способствует образованию в толпе особых свойств и определяет их направление. Человек склонен к подражанию. Мнения и верования распространяются толпе путем заражения.

Для эмоционально-волевой сферы толпы характерны также многочисленные психологические особенности.

Эмоциональность. В толпе имеет место такое социально-психологическое явление, как эмоциональный резонанс. Люди, участвующие в эксцессе, не просто соседствуют друг с другом. заражают окружающих и сами заражаются от них. Термин «резонанс» к такому явлению применяется потому, что участники толпы при обмене эмоциональными зарядами постепенно накаляют общее настроение до такой степени, что происходит эмоциональный взрыв, с трудом контролируемый сознанием. Наступлению эмоционального взрыва способствуют определенные психологические условия поведения личности в толпе.

Высокая чувственность. Чувства и идеи отдельных лиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же направление. Рождается коллективная душа, имеющая, правда, временный характер. Толпе знакомы только простые и крайние чувства.

Различные импульсы, которым повинуется толпа, могут быть, смотря по обстоятельствам (а именно по характеру возбуждений), великодушными или злыми, героическими или трусливыми, но они всегда настолько сильны, что никакой личный интерес, даже чувство самосохранения, не в состоянии их подавить.

Сила чувств толпы еще более увеличивается из-за отсутствия ответственности. Уверенность в безнаказанности (тем более сильная, чем многочисленнее толпа) и сознание значительного (хотя и временного) могущества дают возможность скопищам людей проявлять такие чувства и совершать такие действия, которые просто немыслимы и невозможны для отдельного человека.

Какими бы ни были чувства толпы, хорошими или дурными, характерной их чертой является односторонность. Односторонность и преувеличение чувств толпы ведут к тому, что она не ведает ни сомнений, ни колебаний.

В своей вечной борьбе против разума чувство никогда не было побеждено.

Экстремизм. Силы толпы направлены лишь на разрушение. Инстинкты разрушительной свирепости дремлют в глубине души почти любого индивида. Поддаваться этим инстинктам опасно для изолированного индивида, но находясь в безответственной толпе, где ему обеспечена безнаказанность, он может свободно следовать велению своих инстинктов. В толпе малейшее пререкание или прекословие со стороны какого-либо оратора немедленно вызывает яростные крики и бурные ругательства. Нормальное состояние толпы, наткнувшейся на препятствие, — это ярость. Толпа никогда не дорожит своей жизнью во время возмущения.

Мотивация. Личный интерес очень редко бывает могущественным двигателем в толпе, в то время как у отдельного человека он стоит на первом месте. Хотя все желания толпы бывают очень страстными, они все же продолжаются не долго, и толпа так же мало способна проявить настойчивую волю, как и рассудительность.

Безответственность. Она порождает нередко невероятную жестокость агрессивной толпы, подстрекаемой демагогами и провокаторами. Безответственность позволяет толпе топтать слабых и преклоняться перед сильными.

4. Психологические особенности индивида в толпе

В толпе индивид приобретает ряд специфических психологических особенностей, которые могут быть ему совершенно не свойственны, если он пребывает в изолированном состоянии. Эти особенности оказывают самое непосредственное влияние на его поведение в толпе.

Человека в толпе характеризуют следующие черты.

Анонимность. Немаловажная особенность самовосприятия индивида в толпе — это ощущение собственной анонимности. Затерявшись в «безликой массе», поступая «как все», человек перестает отвечать за собственные поступки. Отсюда и та жестокость, которая обычно сопровождает действия агрессивной толпы. Участник толпы оказывается в ней как бы безымянным. Это создает ложное ощущение независимости от организационных связей, которыми человек, где бы он ни находился, включен в трудовой коллектив, семью и другие социальные общности.

Инстинктивность. В толпе индивид отдает себя во власть таким инстинктам, которым никогда, будучи в иных ситуациях, не дает волю. Этому способствует анонимность и безответственность индивида в толпе. У него уменьшается способность к рациональной переработке воспринимаемой информации. Способность к наблюдению и критике, существующая у изолированных индивидов, полностью исчезает в толпе.

Агрессивная толпа

Бессознательность. В толпе исчезает, растворяется сознательная личность. Преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действие внушенные идеи характерно для индивида в толпе.

Состояние гипнотического транса. Индивид, пробыв некоторое время среди действующей толпы, впадает в такое состояние, которое напоминает состояние загипнотизированного субъекта. Он уже не осознает своих поступков. У него, как у загипнотизированного, одни способности исчезают, другие же доходят до крайней степени напряжения. Под влиянием внушения, приобретаемого в толпе, индивид совершает действия с неудержимой стремительностью, которая к тому же возрастает, поскольку влияние внушения, одинакового для всех, увеличивается силой взаимности.

Ощущение неодолимой силы. Индивид в толпе приобретает сознание неодолимой силы, благодаря одной только численности. Это сознание позволяет ему поддаться скрытым инстинктам: в толпе он не склонен обуздывать эти инстинкты именно потому, что толпа анонимна и ни за что не отвечает. Чувство ответственности, сдерживающее обычно отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе — здесь понятия о невозможности не существует.

Заражаемость. В толпе всякое действие заразительно до такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу толпы. Подобное поведение противоречит самой человеческой природе, и потому человек оказывается способен на него лишь тогда, когда он составляет частицу толпы.

Аморфность. В толпе полностью стираются индивидуальные черты людей, исчезает их оригинальность и личностная неповторимость.

Безответственность. В толпе у человека полностью утрачивается чувство ответственности, практически всегда являющееся сдерживающим началом для индивида.

Социальная деградация. Становясь частицей толпы, человек как бы опускается на несколько ступеней ниже в своем развитии. В изолированном положении — в обычной жизни он скорее всего был культурным человеком, в толпе же — это варвар, т.е. существо инстинктивное. В толпе у индивида обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости. Человек в толпе претерпевает и снижение интеллектуальной деятельности.

5. Поведение толпы.

В поведении толпы проявляются как идеологические влияния, с помощью которых готовятся определенные действия, так и изменения в психических состояниях, происходящие под воздействием каких-либо конкретных событий или информации о них. В действиях толпы происходит стыковка и практическая реализация влияний и идеологических, и социально-психологических, их взаимопроникновение в реальное поведение людей.

Обстановка массовой истерии служит фоном, на котором развертываются нередко самые трагические действия.

Как уже говорилось, одним из видов поведения толпы является паника. Паника — это эмоциональное состояние, возникающее как следствие либо дефицита информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации, либо ее чрезмерного избытка и проявляющееся в импульсивных действиях.

Факторы, способные вызвать панику, многообразны. Их природа может быть физиологической, психологической и социально-психологической. Известны случаи возникновения паники в повседневной жизни как следствие катастроф и стихийных бедствий. При панике людьми движет безотчетный страх. Они утрачивают самообладание, солидарность, мечутся, не видят выхода из ситуации.

Факторы, особо сильно влияющие на поведение толпы, следующие.

Суеверие — упрочившееся ложное мнение, возникающее под влиянием страха, пережитого человеком. Впрочем, может иметь место суеверный страх, причины которого не осознаются. Многие суеверия связаны с верой во что-либо. Им подвержены самые разные люди, вне зависимости от уровня образования и культуры. По большей своей части суеверие основано на страхе и оно многократно усиливается в толпе.

Иллюзия — разновидность ложного знания, закрепившегося в общественном мнении. Она может быть результатом обмана органа чувств. В данном же контексте речь идет об иллюзиях, относящихся к восприятию социальной действительности. Социальная иллюзия — своего рода эрзац-подобие реальности, создаваемое в воображении человека взамен подлинного знания, которое он почему-то не приемлет. В конечном счете, основа иллюзии — незнание, которое может дать самые неожиданные и нежелательные эффекты, когда проявляется в толпе.

Предрассудки — ложное знание, превратившееся в убеждение, точнее, в предубеждение. Предрассудки активны, агрессивны, напористы, отчаянно сопротивляются подлинному знанию. Это сопротивление до такой степени слепо, что толпа не приемлет никаких аргументов, противоречащих предрассудку.

6. Лидер в толпе и секрет управления массами.

Часто поведение толпы определяется наличием или отсутствием в ней лидера. Лидер в толпе может объявиться в результате стихийного выбора, а нередко — и в порядке самоназначения. Самозваный лидер обычно подлаживается под настроения и чувства людей толпы и сравнительно легко может побудить участников ее к поведению определенного типа.

Любое скопление индивидов инстинктивно подчиняется власти вождя. Герой, которому поклоняется толпа, поистине для нее — бог. В душе толпы преобладает не стремление к свободе, а потребность подчинения. Толпа так жаждет повиноваться, что инстинктивно покоряется тому, кто объявляет себя ее властелином.

Люди в толпе теряют свою волю и инстинктивно обращаются к тому, кто ее сохранил. Всегда готовая восстать против слабой власти, толпа раболепствует и преклоняется перед властью сильной. Предоставленная самой себе, толпа скоро утомляется своими собственными беспорядками и инстинктивно стремится к рабству.

Толпа столь же нетерпима, сколь и доверчива в отношении авторитета. Она уважает силу и мало поддается воздействию доброты, означающей для нее лишь своего рода слабость. Она требует от героя силы и даже насилия, хочет, чтобы ею владели, ее подавляли. Она жаждет бояться своего властелина. Власть вожаков очень деспотична, но именно этот деспотизм и заставляет толпу подчиняться.

В толпе людей вождь часто бывает только вожаком, но, тем не менее, роль его значительна. Его воля — это ядро, вокруг которого кристаллизуются и объединяются мнения. Роль вожаков состоит главным образом в том, чтобы создать веру, все равно какую. Именно этим объясняется их большое влияние на толпу.

Чаще всего вожаками бывают психически неуравновешенные люди, полупомешанные, находящиеся на грани безумия. Как бы ни была нелепа идея, которую они объявляют и защищают, и цель, к которой они стремятся, их убеждения нельзя поколебать никакими доводами рассудка. Есть и еще одно качество, которым обыкновенно отличаются вожаки толпы: они не принадлежат к числу мыслителей — это люди действия.

Сумасбродный лидер

Класс вожаков подразделяется на две категории:

— люди энергичные, с сильной, но появляющейся у них лишь на короткое время волей;

— люди, обладающие сильной и в то же время стойкой волей (встречаются гораздо реже).

Секрет управления массами, определяющий влияние лидера на толпу, — это его обаяние. Обаяние — вид господства какой-нибудь идеи или личности над умом индивида. Оно может складываться из противоположных чувств, например, восхищения и страха, и быть двух видов: приобретенное и личное. Личное обаяние отличается от искусственного или приобретенного и не зависит ни от титула, ни от власти. Оно основывается на личном превосходстве, на военной славе, на религиозном страхе, но не только на этом. В природе обаяния участвует множество различных факторов, но одним из самых главных всегда был и остается успех.

Управление толпой имеет двойственную природу, ибо толпа практически всегда — объект управления двух сил: с одной стороны, ею руководят лидеры, вожаки; с другой — толпой занимаются силы охраны общественного порядка, властные административные структуры.

Возможности управления толпой существенно различаются в зависимости от того, кто стремится быть в ней лидером — демагог или интеллигент. Как говорят на Востоке, тот, кто хочет управлять толпой, пытается оседлать тигра. Тем не менее, управлять личностями много сложней, чем толпой.

Механизмами массового поведения может воспользоваться политик с любыми взглядами и любого морального уровня. В таких случаях толпа становится игрушкой в руках лидера. Обычно люди, жаждущие вести за собой толпу, интуитивно владеют приемами воздействия на нее. Они знают: чтобы убедить толпу, надо сначала понять, какие чувства ее воодушевляют, притвориться, что разделяешь их, а затем вызвать в воображении толпы прельщающие ее образы. Толпе надо всегда предъявлять какие-либо идеи в цельных образах, не указывая на их происхождение.

Оратор, желающий увлечь толпу, должен злоупотреблять сильными выражениями. Преувеличивать, утверждать, повторять и никогда не пробовать доказывать что-нибудь рассуждениями — вот способы аргументации для толпы.

Утверждение тогда лишь воздействует на толпу, когда оно многократно повторяется в одних и тех же выражениях: в таком случае идея внедряется в умы так прочно, что в конце концов воспринимается как доказанная истина, а затем и врезается в самые глубокие области бессознательного. Этот прием также вполне успешно применяется лидерами или вожаками толпы.

Теоретический анализ механизмов формирования толпы может в некоторой степени помочь и административным органам контролировать ее поведение. Перед ними стоит задача двоякого рода:

1) пробудить осознание индивидами толпы своих действий, возвратить им утраченное чувства самоконтроля и ответственности за свое поведение;

2) предотвратить образование толпы или расформировать уже образовавшуюся толпу.

Эффективными средствами могут считаться следующие:

— переориентирование внимания индивидов, составляющих толпу. Как только внимание людей в толпе оказывается распределенным между несколькими объектами, сразу же образуются отдельные группы, и толпа, только что объединенная «образом врага» или готовностью к совместным действиям, тут же распадается. Подавленные влиянием толпы черты личностной структуры индивидов оживают — каждый человек в отдельности начинает регулировать свое поведение. Толпа перестает быть активной, функционирующей и постепенно рассеивается;

— объявление по громкоговорителю о том, что скрытыми камерами осуществляется видеосъемка участников толпы;

— обращение к участникам толпы с названием конкретных фамилий, имен, отчеств, наиболее распространенных в данной местности;

— применение мер по захвату и изоляции лидеров толпы. Если из-за какой-нибудь случайности вожак исчезает и не замещается немедленно другим, толпа снова становится простым сборищем без всякой связи и устойчивости. В этом случае легче проводить мероприятия по рассеиванию толпы.

Вообще-то с толпой очень сложно говорить голосом разума. Она воспринимает лишь приказ и обещания.

Литература:

1. Американская социологическая мысль. — М., 1994.

2. Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб., 1996.

3. Митрохин С. Трактат о толпе // Век XX и мир. — 1990. № 11.

4. Московичи С. Век толп. — М., 1996.

5. Преступная толпа. — М., 1998.

6. Психология господства и подчинения: Хрестоматия. — Минск, 1998.

7. Психология масс: Хрестоматия. — Самара, 1998.

8. Психология толп. — М., 1998.

9. Руткевич А.М. Человек и толпа // Диалог. — 1990. — № 12.

10. Фрейд 3. «Я» и «Оно». — Тбилиси, 1991.

Источник:

Социальная психология. Учебное пособие. Серия «Высшее образование» Авторы-составители: Р.И. Мокшанцев, А.В. Мокшанцева. Москва-Новосибирск, 2001г.

fofoi.ru

Поведение человека в толпе

Скачать

План

Введение…………………………………………………….…………..………………3

Понятие толпы……………………………………………….……………………..4

Психологические особенности индивида в толпе………………6

Поведение в толпе………………………………………………………….………9

Заключение……………………………………………………………………………17

Литература…………………………………………………………………………….18

Введение

Тихая спокойная музыка в концертном зале, праздничный марш на демонстрации. Спокойные, воодушевленные лица. И вдруг раздается крик «Пожар» или еще того хуже слышится выстрел. В один миг группа людей превращается в толпу. Как точно сказал Густав Лебон в толпе «человек опускается на несколько ступеней по лестнице цивилизации» и становится доступен для элементарных манипуляций с ним. Сложно, практически невозможно противостоять толпе. Быть в толпе, но ею не являться. Наверняка вам приходилось хотя бы раз в своей жизни войти в комнату в тот самый момент, когда там уже был рассказан анекдот и все громко смеются. Вы не услышали шутку, однако общее веселье вас захватывает, и вы от души смеетесь вместе со всеми. Это самый простой и безобидный пример взаимного эмоционального заражения, который ученые называют циркулярной реакцией. По мнению психолога, профессора специалиста по психологии стихийного массового поведения Акопа Назаретяна, именно такая реакция и слухи и является причиной перерождения группы людей в толпу.

1. Понятие толпы. Механизм ее формирования

Социальная жизнь людей отливается в великое множество самых разнообразных форм. Некоторые из них обыденны и привычны. Другие серьезно отличаются оттого, что принято считать повседневной нормой. Существуют формы поведения сугубо индивидуализированные, целиком или в значительной степени зависящие от воли, желаний или нужд личности. Но есть и такие, в которых проявления воли, желаний и нужд отдельного человека оказываются серьезно ограниченными прямым или опосредованным влиянием других людей.

Люди и отдельный человек даже не испытывая на себе психического давления со стороны других, а только воспринимая поведение этих других, заражаются их поведением, подчиняются и следуют ему. Разумеется, возможно и неподчинение, но индивид, как правило, рационально объясняет его самому себе. Без этого разъяснения «неподчинение» неизбежно вызывает внутреннее беспокойство у индивида, нередко дополняемое работой воображения относительно возможно низкой оценки своей личности другими.

Представление о толпе обычно рождается из личного опыта людей. Практически каждый либо бывал в толпе, либо видел ее поведение со стороны. Иногда, поддавшись простому человеческому любопытству, люди присоединяются к группе, рассматривающей и обсуждающей какое-то событие. Возрастая количественно, заражаясь общим настроением и интересом, люди постепенно превращаются в нестройное, неорганизованное скопление, или толпу.

Толпа — бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей, но взаимно связанных сходством эмоционального состояния и общим объектом внимания.

Термин «толпа» вошел в социальную психологию в период мощного революционного подъема масс в конце XIX-начале XX в. Под толпой психологи в то время понимали главным образом слабо организованные выступления трудящихся против эксплуататоров.

Весьма образное определение толпы дал Г. Лебон: «Толпа похожа на листья, поднимаемые ураганом и разносимые в разные стороны, а затем падающие на землю».

При объединении малых групп, состоящих из индивидов, которые негодуют по определенному поводу, в достаточно большую группу, резко возрастает вероятность проявления стихийного поведения. Последнее может быть направлено на выражение испытываемых людьми чувств, оценок и мнений либо на изменение ситуации через действие. Очень часто субъектом такого стихийного поведения оказывается толпа.

Толпой как субъектом массовых форм внеколлективного поведения часто становится:

— публика, под которой понимается большая группа людей, возникающая на основе общих интересов, часто без какой-либо организации, но обязательно при ситуации, которая затрагивает общие интересы и допускает рациональное обсуждение;

— контактная, внешне неорганизованная общность, действующая крайне эмоционально и единодушно;

— совокупность индивидов, составляющих многочисленную аморфную группу и не имеющих в своем большинстве прямых контактов между собой, но связанных каким-либо общим более или менее постоянным интересом. Таковыми оказываются массовые увлечения, массовая истерия, массовые миграции, массовый патриотический или лжепатриотический угар.

В массовых формах внеколлективного поведения большую роль играют неосознанные процессы. На основе эмоционального возбуждения возникают стихийные действия в связи с какими-либо впечатляющими событиями, затрагивающие главные ценности людей в ходе, например, их борьбы за свои интересы и права. Таковыми были многочисленные «медные» или «соляные» бунты городской и крестьянской голытьбы в русском средневековье или бунтарские выступления английских «луддистов», выразившиеся в уничтожении машин, лишенные ясного идеологического контекста и четко осознаваемых целей совершаемых действий.

Основные механизмы формирования толпы и развития ее специфических качеств — циркулярная реакция (нарастающее взаимонаправленное эмоциональное заражение), а также слухи.

Что послужит детонатором, превращающим сборище мирных людей в агрессивную по своей сути толпу — паника, вызванная стихийным бедствием, пожаром, доведенный до ноты истерии митинг или рок-концерт, боязнь остаться без раздаваемой щедрой рукой гуманитарной помощи, массовое недовольство, — не суть важно. Причины могут быть самые разнообразные и неожиданные.

Важно, что в какой-то момент сто тысяч индивидуальностей утрачивают самоконтроль и превращаются в единый биологический организм, живущий по своим законам, где человеку отводится роль не более чем одной из тысяч молекул, составляющих его. Понятно, что «молекула» не может жить по своим законам, — но лишь по общим. Подчиненность каждого всем — главный закон толпы.

Очень часто после завершения массовых беспорядков люди, вспоминая события прошедших часов или даже дней, удивляются, что они, в общем-то мирные, законопослушные, благовоспитанные граждане, вдруг, съехав с тормозов, бежали туда, куда бежали все, Делали то, что делали прочие, вплоть до преступлений и актов вандализма. Что произошло? Как они до такого докатились? Непонятно.

Очень даже понятно. Человек — животное стадное. Оттого и выжил в экстремальные первобытные времена. Нет-нет, а старые инстинкты дают себя знать. И былой биологический закон — приоритет стаи над составляющими ее индивидуумами — прорывается сквозь налет благоприобретенных цивилизованных привычек.

2.Психологические особенности индивида в толпе

В толпе индивид приобретает ряд специфических психологических особенностей, которые могут быть ему совершенно не свойственны, если он пребывает в изолированном состоянии. Эти особенности оказывают самое непосредственное влияние на его поведение в толпе.

Человека в толпе характеризуют следующие черты.

Анонимность. Немаловажная особенность самовосприятия индивида в толпе — это ощущение собственной анонимности. Затерявшись в «безликой массе», поступая «как все», человек перестает отвечать за собственные поступки. Отсюда и та жестокость, которая обычно сопровождает действия агрессивной толпы. Участник толпы оказывается в ней как бы безымянным. Это создает ложное ощущение независимости от организационных связей, которыми человек, где бы он ни находился, включен в трудовой коллектив, семью и другие социальные общности.

Инстинктивность. В толпе индивид отдает себя во власть таким инстинктам, которым никогда, будучи в иных ситуациях, не дает волю. Этому способствует анонимность и безответственность индивида в толпе. У него уменьшается способность к рациональной переработке воспринимаемой информации. Способность к наблюдению и критике, существующая у изолированных индивидов, полностью исчезает в толпе.

Бессознательность. В толпе исчезает, растворяется сознательная личность. Преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действие внушенные идеи характерно для индивида в толпе.

Состояние единения (ассоциации). В толпе индивид чувствует силу человеческой ассоциации, которая влияет на него своим присутствием. Воздействие этой силы выражается либо в поддержке и усилении, либо в сдерживании и подавлении индивидуального поведения человека. Известно, что люди в толпе, ощущая психическое давление присутствующих, могут сделать (или, напротив, не сделать) то, чего они никогда бы не сделали (или, напротив, что непременно сделали бы) при иных обстоятельствах. Например, человек не может оказать, без ущерба для собственной безопасности, помощь жертве при враждебном отношении к этой жертве самой толпы.

Состояние гипнотического транса. Индивид, пробыв некоторое время среди действующей толпы, впадает в такое состояние, которое напоминает состояние загипнотизированного субъекта. Он уже не осознает своих поступков. У него, как у загипнотизированного, одни способности исчезают, другие же доходят до крайней степени напряжения. Под влиянием внушения, приобретаемого в толпе, индивид совершает действия с неудержимой стремительностью, которая к тому же возрастает, поскольку влияние внушения, одинакового для всех, увеличивается силой взаимности.

Ощущение неодолимой силы. Индивид в толпе приобретает сознание неодолимой силы, благодаря одной только численности. Это сознание позволяет ему поддаться скрытым инстинктам: в толпе он не склонен обуздывать эти инстинкты именно потому, что толпа анонимна и ни за что не отвечает. Чувство ответственности, сдерживающее обычно отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе — здесь понятия о невозможности не существует.

Заражаемость. В толпе всякое действие заразительно до такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу толпы. Подобное поведение противоречит самой человеческой природе, и потому человек оказывается способен на него лишь тогда, когда он составляет частицу толпы.

Аморфность. В толпе полностью стираются индивидуальные черты людей, исчезает их оригинальность и личностная неповторимость.

Утрачивается психическая надстройка каждой личности и вскрывается и выходит на поверхность аморфная однородность. Поведение индивида в толпе обусловливается одинаковыми установками, побуждениями и взаимной стимуляцией. Не замечая оттенков, индивид в толпе воспринимает все впечатления в целом и не знает никаких переходов.

Безответственность. В толпе у человека полностью утрачивается чувство ответственности, практически всегда являющееся сдерживающим началом для индивида.

Социальная деградация. Становясь частицей толпы, человек как бы опускается на несколько ступеней ниже в своем развитии. В изолированном положении — в обычной жизни он скорее всего был культурным человеком, в толпе же — это варвар, т.е. существо инстинктивное. В толпе у индивида обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости. Человек в толпе претерпевает и снижение интеллектуальной деятельности.

Для человека толпы также характерна повышенная эмоциональность восприятия всего, что он видит и слышит вокруг себя.

3. Поведение в толпе

Из выше сказанного можно вывести основное правило самоспасения в толпе — стремление к сохранению индивидуальности. Потеря индивидуальности равна гибели!

Главное для человека в толпе — не поддаться общему психозу спасения любой ценой, не стать рядовым поленом, поддерживающим пламя в набирающем силу психическом пожаре (есть такой термин). Можно и сгореть, но в индивидуальном порядке. Отключить эмоции, полагаться только на разум. Он единственная надежда на спасение. Только он может подсказать человеку верную линию поведения. Эмоции поведут туда, куда побегут все. Анализировать, взвешивать ситуацию, искать наиболее перспективные пути спасения.

Некоторые простейшие приемы, позволяющие оказать психологическое сопротивление массовому психозу паники. Никогда не принимать на веру слухи, которые муссируются в толпе. Искать способ проверить навязываемую информацию с помощью фактов.

Не подчинятся мнению толпы слепо, сколько бы верным оно ни казалось в данный момент. Закрыть уши, открыть глаза. Принимать решение, исходя из принципа: верю только тому, что вижу!

Но нельзя, если вы не согласны с мнением и действиями толпы, высказывать это публично. Внутренняя позиция человека не должна проявляться внешне. «Белых ворон» толпа уничтожает. Не высказывать, не защищать свое мнение, не вступать в дискуссии. Сосредоточится на действии! Оно важнее слов.