Желез внутренней секреции заболевания – Болезни желез внутренней секреции

Болезни желез внутренней секреции

Эндокринная система рассеяна по всему телу. Ее главная функция связана с регуляцией гомеостаза. Эндокринная регуляция обеспечивается гипоталамусом, гипофизом и эндокринными железами.

Система отрицательной и положительной обратной связи обеспечивает действие отдельных эндокринных органов, а также взаимодействие эндокринных желез, гипоталамуса и гипофиза. Нарушение равновесия между этими системами и обратной связи ведет к увеличению или снижению секреции различных гормонов и, таким образом, к развитию клинических синдромов, или эндокринопатий, и заболеваний.

К развитию болезней желез внутренней секреции ведут не только дисбаланс их регуляции, но и их повреждение.

ГИПОТАЛАМУС И ГИПОФИЗ

Гипоталамус является частью головного мозга и служит центром регуляции деятельности эндокринной и нервной систем. Он интегрирует сигналы, инициированные внутри организма и под воздействием окружающей среды. Гипоталамус секретирует различные возбуждающие и тормозящие факторы, которые вызывают специфические гормональные ответы гипофиза. Важнейшими гипоталамическими гормонами являются: I) тиротропин-рилизинг-гормон, стимулирующий выброс тиротропина гипофизом; 2) кортикотропин-рилизинг-гормон, вызывающий выделение адренокортикотропина; 3) пролактин — тормозящий гормон, снижающий выброс пролактина.

В гипоталамусе могут возникать травматические повреждения, воспаление и гамартомы, что приводит к нарушению баланса системы обратной связи, контролирующей гипофиз.

Гипофиз состоит из двух долей — передней (аденогипофиз) и задней (нейрогипофиз).

Аденогипофиз составляет 90 % гипофиза и выделяет группу тропных гормонов, воздействующих на эндокринные железы (щитовидную железу, надпочечники, половые железы), рост и лактацию.

Гиперсекреция тропных гормонов гипофизом почти всегда является следствием развития опухоли, обычно аденомы. Чаще всего аденомы продуцируют несколько гормонов одновременно. Однако выделены три синдрома, связанные с гиперсекрецией одного гормона.

Гиперпродукция гормона роста приводит к ускорению роста тела и частичному изменению внешнего вида больного. В детском возрасте гиперпродукция гормона роста приводит к гигантизму, а у взрослых — к акромегалии. Акромегалия проявляется огрубением лица, увеличением рук и ног, утолщением губ. Так как гормон роста влияет на развитие толерантности к глюкозе, у больных нередко развивается сахарный диабет.

Гигантизм, или акромегалия, наблюдается при эозинофиль-ной аденоме аденогипофиза.

Гиперпролактинемия проявляется повышением уровня пролактина в сыворотке крови и галактореей. Женщины страдают бесплодием и вторичной аменореей (синдром аменореи—галак-тореи). Этот симптомокомплекс обнаруживается у молодых женщин вслед за прекращением приема оральных контрацептивов после длительного их использования. В аденогипофизе при ги-перпролактинемии обнаруживаются аденомы.

Гиперкортицизм (см. Гиперкортизолизм).

Гипофункция аденогипофиза

Причинами повреждения гипофиза могут быть опухоли, как аденомы, вызывающие сдавление железы, так и метастазы, опухоли соседних структур, кровоизлияния, особенно во время родов (синдром Шихана), облучение области гипофиза, гранулематоз-ные заболевания, особенно саркоидоз.

Опухолями аденогипофиза практически всегда являются аденомы; карциномы очень редки.

Функционирующие аденомы обычно моноклональные и вызывают гиперсекрецию одного гормона. Нефункционирующие аденомы встречаются реже, могут сдавливать железу и вызывать пангипопитуитаризм.

Для выявления предшественников гормонов используют им-муногистохическую технику.

Нейрогипофиз pacположен рядом или сразу за адено-гипофизом.

В отличие от гормонпродуцирующего аденогипофиза нейрогипофиз накапливает и выделяет два гипоталамических гормона: окситоцин, который стимулирует сокращение матки и вызывает начало лактации, и вазопрессин (антидиуретический гормон, АДГ), поддерживающий осмолярность сыворотки крови.

Дефицит вазопрессина вызывает развитие несахарного диабета, который проявляется полиурией. Основными причинами дефицита вазопрессина служат сдавление и разрушение нейроги-пофиза опухолями, облучение, кровоизлияния при травмах и хирургических вмешательствах.

Недостаточная секреция антидиуретического гормона, обусловленная дисфункцией гипофиза, может быть связана с травмой, инфекцией и приемом некоторых препаратов (цикло-фосфамид, винкристин). Большинство других случаев связано с эктопической секрецией АДГ неэндокринными опухолями.

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

Зобы. Под термином «зоб» понимают увеличение щитовидной железы, вызванное врожденными нарушениями биосинтеза тиреоидного гормона, дефицитом йода в пище, зобогенными веществами. В зависимости от причины, его вызывающей, зоб может быть эутиреоидным, гипотиреоидным или гипертиреоид-ным.

Врожденный дефект синтеза тиреоидного гормона встречается редко и приводит к развитию врожденного зоба. Когда развивается недостаточность тиреоидного гормона, гипофиз усиливает секрецию тиротропина. Последний стимулирует фолликулярный эпителий щитовидной железы, который в дальнейшем подвергается гиперплазии.

Дефицит йода также вызывает уменьшение концентрации тиреоидного гормона, увеличение секреции тиротропина и гиперплазию щитовидной железы. Профилактика дефицита йода обеспечивается приемом в пищу йодированной поваренной соли. Однако в некоторых регионах мира, обычно удаленных от моря, у 50 % населения встречается эндемический зоб.

Зобогенные вещества (некоторые лекарства и пищевые продукты) влияют на продукцию тиреоидного гормона и таким образом вызывают развитие зоба.

Нетоксический узловой зоб представляет собой увеличение щитовидной железы, обусловленное повторной или непрерывной гиперплазией в ответ на дефицит тиреоидного гормона.

Комбинация узловатости, местной гиперплазии и дистрофических изменений составляют сущность узлового зоба.

При нетоксическом узловом зобе щитовидная железа может достигать гигантских размеров (масса 250 г и более), распространяясь за грудиной, и вызывать затруднение дыхания. Хотя при узловом зобе поражается вся щитовидная железа, узлы могут располагаться асимметрично, либо один узел может доминировать, симулируя опухоль.

Диффузный токсический зоб — наиболее распространенное заболевание, сопровождающееся гипертиреоидизмом. Кроме того, гипертиреоидизм бывает при функционирующих аденомах или карциномах щитовидной железы, опухолях гипофиза, секре-тирующих тиротропин, и хориокарциномах, выделяющих тиро-тропинподобные вещества.

Патогенез диффузного токсического зоба неизвестен, хотя и предполагают, что роль пусковых играют иммунные механизмы. Повышение активности щитовидной железы связывают с появлением тироидстимулирующих иммуноглобулинов.

Чаще всего заболевают молодые женщины, у которых появляются нервозность, тахикардия, потливость, потеря массы тела. Нередко развивается экзофтальм. Уровень тиротропина низкий или он не определяется вовсе.

Для диффузного токсического зоба характерно симметричное в 2—4 раза увеличение щитовидной железы. Микроскопически наблюдается диффузная, выраженная гиперплазия фолликулярного эпителия. Фолликулы мелкие и содержат жидкий коллоид. Фолликулярные клетки высокие, с увеличенными ядрами, образуют сосочковые разрастания внутри фолликула. В строме железы увеличено количество сосудов, она пронизана лимфоцитар-ным инфильтратом.

Тиреоидиты. Различают острый, подострый и хронический тиреоидиты.

Острый гнойный тиреоидит развивается вследствие бактериального инфицирования щитовидной железы, встречается в молодом и старческом возрасте и характеризуется гнойным воспалением ткани железы.

Подострый (гранулематозный) тиреоидит составляет до 20 % всех заболеваний щитовидной железы. Этиология его неизвестна. Предполагают вирусную природу заболевания. Характеризуется болезненным набуханием щитовидной железы, гипоти-реоидизмом. Выздоровление наступает через 1—3 мес.

Щитовидная железа слегка увеличена в размерах. Пораженные участки плотные на ощупь, их границы плохо определяются, напоминают карциному.

Микроскопически фолликулярный эпителий дистрофичен, наблюдается истечение коллоида из поврежденных фолликулов, с которым связывают развитие гранулематозного воспаления. Деструкция щитовидной железы приводит к гипотироидизму. Регенерация фолликулов обычно начинается с краев наиболее поврежденных участков.

Хронический тиреоидит (тиреоидит Хашимото; struma lym-phomatosa; аутоиммунный тиреоидит) является основной причиной гипотироидизма и служит классическим примером аутоиммунного заболевания. У больных и их близких родственников обнаружены циркулирующие антитела к тиреоглобулину, компонентам тиреоидных клеток и поверхностным рецепторам. Больные и их родственники могут страдать также и другими заболеваниями аутоиммунного происхождения, включая иные эндокринные заболевания.

Больные при этом заболевании могут быть эутиреоидными, но чаще — гипотиреоидными. Гипотиреоидные микседематоз-ные) больные страдают сонливостью, чувствительны к холоду, медлительны. У них выявляются утолщение кожи, брадикардия, низкая температура тела.

Щитовидная железа плотной консистенции, в 2—4 раза увеличена в размерах по сравнению с нормой, на разрезе имеет подчеркнутую дольчатость. В финальной стадии развития тиреоиди-та Хашимото щитовидная железа уменьшается в размерах и склерозируется. Одновременно клинически развивается идиопа-тическая микседема.

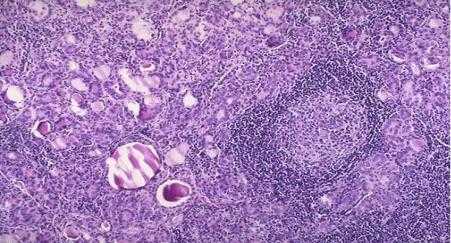

Микроскопически фолликулы мелкие и атрофичные. Коллоида в них мало или нет вовсе. Характерна оксифильная метаплазия фолликулярного эпителия. Наблюдается инфильтрация стро-мы железы лимфоцитами и плазматическими клетками с формированием зародышевых центров.

Струма Риделя (болезнь Риделя) характеризуется атрофией железы, вызванной пролиферацией соединительной ткани. Соче-танные фиброзирующие процессы, происходящие в забрюшин-ном пространстве, глазницах и средостении, заставляют думать о том, что струма Риделя относится к «системным коллагенозам».

Щитовидная железа сдавливает окружающие органы, что может приводить к затруднению дыхания.

Щитовидная железа по плотности напоминает дерево или даже железо, плотно связана с окружающими структурами.

Опухоли щитовидной железы. Доброкачественные опухоли щитовидной железы. Происходят из фолликулярного эпителия и поэтому относятся к фолликулярным аденомам. Опухоли обычно представлены единичными узелками.

Карциномы щитовидной железы. Папиллярная аденокарцинома — наиболее распространенный вид рака и составляет 70—80 % всех злокачественных новообразований щитовидной железы. Около 50 % больных папиллярной аденокар-циномой моложе 40 лет, остальные — старше 60 лет. Чаще болеют женщины.

Мелкие опухоли, так называемые склерозирующие, или оккультные, карциномы, напоминают крошечные рубцы. Крупные опухоли имеют болезненные, хорошо очерченные края, некоторые из них частично инкапсулированы. Характерно образование кист. Иногда развиваются выраженный фиброз и кальциноз. Около 40 % папиллярных карцином содержат пластинчатые известковые округлые структуры, так называемые псаммомные тельца. Многие папиллярные карциномы имеют признаки фолликулярной дифференцировки. В этих случаях опухоль нередко называют смешанной папиллярной и фолликулярной карциномой.

Распространенность лимфогенных метастазов зависит от количества фокусов опухоли в ткани щитовидной железы. Считается, что в момент постановки диагноза у 50 % больных уже есть метастазы в шейных лимфатических узлах.

Папиллярные карциномы характеризуются исключительно медленным ростом. Десятилетний период переживают около 95 % больных.

Фолликулярная карцинома составляет примерно 10 % всех случаев рака щитовидной железы. Чаще болеют взрослые женщины. Опухоль растет в форме узелка. Характерны гематогенные метастазы в мозг, кости и легкие.

Некоторые фолликулярные карциномы практически неотличимы от фолликулярных аденом. Микроскопически некоторые опухоли имеют солидный вид с фрагментами фолликулов, другие представлены фолликулами, которые практически невозможно отличить от таковых в нормальной ткани щитовидной железы. Прогноз зависит от распространенности метастазов.

Медуллярная карцинома составляет 5—10 % всех случаев рака щитовидной железы и происходит из парафолликулярных (С) клеток. Медуллярная карцинома может быть как семейным, так и спорадическим заболеванием. При семейных формах медуллярная карцинома является компонентом множественной эндокринной неоплазии, причем бывает мультифокальной и двусторонней. Опухоль развивается из верхнебоковых двух третей щитовидной железы, где наблюдается наибольшая концентрация этих клеток. Чаще всего опухоль встречается у больных старше 40 лет.

Парафолликулярные клетки в норме секретируют кальцито-нин, поэтому содержание кальцитонина в сыворотке крови является диагностическим и прогностическим признаком.

Опухоль представлена хорошо отграниченным от окружающих тканей серовато-белым, желтоватым или желто-коричневым новообразованием. Опухолевые клетки расположены в виде скоплений, разделенных амилоидсодержащей стромой.

Медуллярная карцинома метастазирует как лимфогенным, так и гематогенным путем. Прогноз не столь благоприятен, как при папиллярной и фолликулярной карциномах, но лучше, чем при недифференцированной карциноме: 5-летний период переживают около 50 % больных.

Анапластическая (недифференцированная) аденокарцинома составляет 3—5 % карцином щитовидной железы. Это быстро растущая и одна из наиболее злокачественных опухолей.

Анапластическая карцинома развивается исключительно у лиц старше 60 лет. Более 50 % больных имеют в анамнезе длительную историю зоба, аденомы, папиллярной или фолликулярной карциномы.

Опухоль представляет собой быстро растущее образование, которое может сдавливать трахею, вызывать изъязвление кожных покровов. Она прорастает в соседние участки щитовидной железы и другие структуры шеи. Опухолевые клетки крупных, часто гигантских размеров, для них характерен полиморфизм.

Прогноз неблагоприятен. Смерть больных наступает чере 1—2 года.

ОКОЛОЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Большинство людей имеют 4 околощитовидные железы, которые обычно располагаются около верхних и нижних полюсов щитовидной железы и имеют массу 120—150 мг. Редко встречается интратироидальная, ретроэкзофагальная и интратимусная эктопия околощитовидных желез.

Паратироидный гормон (паратгормон, ПТГ) вместе с витамином D и кальцитонином играет важную роль в обмене кальция.

С функцией околощитовидных желез связано развитие таких синдромов, как гиперкальциемия и гипокальциемия.

Гиперкальциемия — ведущий признак гиперпаратиреоидиз-ма. Гиперкальциемия может быть обусловлена и другими причинами, например злокачественными опухолями (миелома), интоксикацией (витамином D) и др.

Симптомы заболевания появляются при уровне паратгормо-на в сыворотке крови выше 9—10 мг/дл. У больных развиваются гастроэнтерологические, мышечно-скелетные, сердечно-сосудистые, нервно-психические и мочевые симптомы.

Гипокальциемия встречается значительно реже, чем гиперкальциемия, и может быть обусловлена не только дефицитом па-ратгормона, но и неспособностью тканей-мишеней на него реагировать (псевдогипопаратиреоидизм). Другими причинами гипо-кальциемии могут быть дефицит витамина D, болезни почек, панкреатит.

Выраженность синдрома зависит от степени и продолжительности гипокальциемии. Тяжелая гипокальциемия вызывает тетанию.

Среди заболеваний околощитовидных желез особое место занимает первичный гиперпаратиреоидизм. Он возникает спорадически, реже в семейных формах, главным образом как компонент синдрома множественной эндокринной неоплазии.

У 40—80 % больных обнаруживаются паратиреоидные, чаще солидные аденомы, а у 10—15 % — первичная гиперплазия. Гиперплазия и аденомы обычно захватывают главные клетки. Нередко бывает трудно выявить различия между аденомой и гиперплазией. Приблизительно в 1 % случаев первичного гиперпарати-реоидизма обнаруживается карцинома околощитовидных желез.

Вторичный гиперпаратиреоидизм чаще связан с почечными заболеваниями (пересадка почек) и реже — с синдромом нарушенного всасывания.

В околощитовидных железах наблюдается гиперплазия главных и светлых клеток.

Патогенез заболевания связывают с неспособностью организма больных, страдающих почечной недостаточностью, синтезировать активный витамин D, вследствие чего развивается гипокальциемия.

Гипопаратиреоидизм обычно имеет ятрогенное происхождение и возникает после операций на щитовидной железе (удаление околощитовидных желез), лечения радиоактивным йодом. Реже гипопаратиреоидизм бывает семейным, идиопатическим (аутоиммунным), вызванным метастазами или выпадением железа (при болезнях накопления) в околощитовидные железы.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Панкреатические островки (островки Лангерганса) разбросаны по всей поджелудочной железе, но больше всего их в ее дис-тальной части (хвост поджелудочной железы). Эти клеточные массы округлой формы содержат несколько типов эндокринных клеток. Бета-клетки продуцируют инсулин, альфа-клетки — глюкагон, а различные другие типы клеток — соматостатин, ва-зоактивный интестинальный полипептид и другие гормоны. Точно определить, какой тип клеток какой гормон синтезирует, очень трудно и возможно лишь с помощью иммуногистохимиче-ских методов, которые выявляют гормон непосредственно в клетке.

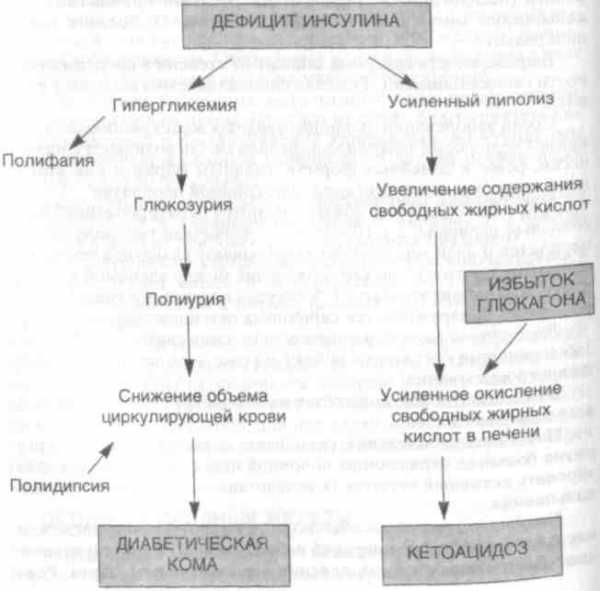

Сахарный диабет. Характеризуется нечувствительностью клеток-мишеней к инсулину, что приводит к неадекватной секреции инсулина, изменениям сосудов (диабетическая ангиопатия) и нейропатии (диабетическая нейропатия) (схема 46).

Различают два основных типа сахарного диабета: инсулинза-висимый и инсулиннезависимый.

Инсулинзависимый сахарный диабет (ювенильный, тип I) составляет около 20 % случаев сахарного диабета. Он часто начинается в возрасте 15 лет и характеризуется внезапным началом, похуданием, необходимостью инъекций инсулина для предотвращения кетоацидоза, трудностями в поддержании нормального уровня глюкозы в крови, более тесной, чем у сахарного диабета И типа, связью с антигенами гистосовместимости. Начало заболевания может быть спровоцировано вирусными инфекциями. В результате аутоиммунизации появляются антитела к бета-клеткам поджелудочной железы.

Инсулиннезависимый сахарный диабет (сахарный диабет взрослых, тип II) составляет 80 % случаев сахарного диабета. Больные нуждаются в лечении инсулином для компенсации симптомов заболевания, но не по жизненным показаниям. При этом типе сахарного диабета основной проблемой является доставка эндогенного инсулина или резистентность к нему, но не его синтез.

Классическими симптомами сахарного диабета являются по-лиурия, полидипсия и полифагия с парадоксальным снижением массы тела. При утрате контроля за уровнем глюкозы в крови может развиться кетоацидоз.

Основными висцеральными проявлениями сахарного диабета являются периферическая и автономная нейропатия (снижение чувствительности, импотенция, постуральная гипотензия, запор и диарея) и сосудистые изменения (диабетическая макро- и мик-роангиопатия). Диабетическая микроангиопатия проявляется поражением (плазморея, гиалиноз) мелких артерий и капилляров мышц, кожи, сетчатки (ретинопатия), почек (гломерулонефрит, гломерулосклероз) и других органов. В панкреатических островках обнаруживаются гиалиноз, фиброз и лимфоидная инфильтрация микрососудов. Макроангиопатия представлена атеросклерозом с поражением венечных, мозговых, почечных артерий и артерий нижних конечностей.

Осложнения сахарного диабета чаще представлены инфекционными заболеваниями и воспалительными процессами (туберкулез, кандидоз, пневмония, пиелонефрит и др.).

Опухоли из клеток панкреатических островков Лангерганса. Относительно редки и могут быть доброкачественными и злокачественными, функционирующими и нефункционирующими.

Доброкачественные нефункционирующие аденомы из клеток панкреатических островков обычно никак не проявляют себя клинически и могут быть находкой на вскрытии.

Инсулинпродуцирующая опухоль (инсулинома) происходит из бета-клеток панкреатических островков и чаще всего располагается в дистальных двух третях поджелудочной железы, но может обнаруживаться и в головке поджелудочной железы, а также может быть эктопирована, например, в стенку двенадцатиперстной кишки. Инсулиномы продуцируют большие количества инсулина. Развивается гипогликемия, которая сопровождается головокружением, слабостью, эксцентричным поведением и комой.

Около 90 % инсулином доброкачественные. Большинство инсулином представляют собой солитарные опухоли, однако приблизительно 5 % больных страдают синдромом множественной эндокринной неоплазии.

Признаками озлокачествления опухоли служат прорастание капсулы и стенок сосудов, появление многочисленных митозов и метастазы в регионарные лимфатические узлы и печень.

Гастринпродуцирующая опухоль (гастринома) обнаруживается обычно в поджелудочной железе или стенке двенадцатиперстной кишки. Эта опухоль вызывает развитие синдрома (болезни) Золлингера—Эллисона. Гастрин, продуцируемый опухолью, вызывает гиперплазию париетальных клеток желудка и стимулирует их деятельность, в результате чего продукция соляной кислоты увеличивается в 10—20 раз по сравнению с нормой. У больных развиваются не поддающиеся лечению множественные с атипичной локализацией пептические язвы.

60—70 % гастрином злокачественные, около 30 % — доброкачественные. У 5—10 % больных наблюдается синдром множественной эндокринной неоплазии. Микроскопически гастриномы похожи на инсулиномы.

ВИПома (випома) — опухоль, растущая из клеток, продуцирующих вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП). Его избыток в организме вызывает синдром, известный как панкреатическая холера (синдром Вернера—Моррисона, синдром водной диареи, синдром гипокалиемии и ахлоргидрии — WDHA-син-дром). Тяжелые электролитные нарушения, которые вызывает эта опухоль, могут оказаться смертельными. Около 80 % ВИПом классифицируются как злокачественные.

Глюкагонома растет из альфа-клеток панкреатических островков и вызывает развитие необычного синдрома, для которого характерно развитие сахарного диабета, некротизирующих изменений в коже, стоматита и анемии. Большинство этих опухолей злокачественные.

Карциномы из нефункционирующих клеток панкреатических островков не продуцируют гормоны и ведут себя как адено-карциномы. Они могут метастазировать в печень.

НАДПОЧЕЧНИКИ

Корковое вещество и мозговое вещество надпочечников имеют разное происхождение и продуцируют разные гормоны.

Корковое вещество надпочечников происходит из мезодер-мальных клеток и имеет три зоны, в которых вырабатываются стероидные гормоны. Внешняя зона (zona glomeruloza) продуцирует минералокортикоиды (альдостерон), промежуточная зона (zona fasciculata) — глюкокортикоиды (кортизол), внутренняя зона (zona reticularis) — андрогены и прогестины.

Мозговое вещество, которое окружено корковым веществом, происходит из эктодермальных клеток нервного гребня. Хромаффинные клетки мозгового вещества продуцируют эпи-нефрин и другие катехоламины. Клетки, подобные хромаффин-ным, встречаются и в других местах, например в параганглиях.

Болезни с преимущественным поражением коркового вещества надпочечников. Гиперкортизолизм (синдром Кушинга) в зависимости от механизма развития делят на две группы: АКТГ-за-висимый и АКТГ-независимый.

АКТГ-зависимый синдром Кушинга развивается при введении больших доз АКТГ или его синтетического аналога (ятро-генные причины) в связи с гиперсскрецией АКТГ гипофизом и развитием двусторонней гиперплазии коркового вещества надпочечников (чаще называют болезнью Кушинга), а также при развитии злокачественных и доброкачественных опухолей, секрети-рующих АКТГ, вне эндокринной системы.

Синдром Кушинга развивается также при введении больших доз кортикостероидов (ятрогенные причины) и развитии аденомы или аденокарциномы коркового вещества надпочечников.

Характерны ведущие клинические проявления: ожирение по верхнему типу (лицо и туловище), появление стрий, развитие стероидного сахарного диабета, гипертензии, иммунологических изменений, сопровождающихся повышенной чувствительностью организма к инфекции, истончение кожи, остеопороз.

При АКТГ-зависимых причинах развития синдрома Кушинга наблюдается двусторонняя гиперплазия коркового вещества надпочечников с расширением zona reticularis.

В 10 % случаев синдром Кушинга развивается в связи с аденомами коркового вещества надпочечников. Эти опухоли чаще (80 % случаев) встречаются у женщин. Карцинома вещества надпочечников также может быть причиной синдрома Кушинга (10% наблюдений у взрослых), чаще всего у детей.

Злокачественность опухолей надпочечников невозможно определить с помощью обычных критериев — митотическая активность и характер роста по отношению к окружающим тканям. Обычно карциномы ведут себя как доброкачественные опухоли, поэтому основным критерием злокачественности является наличие метастазов.

При наличии функционирующей аденомы или карциномы контралатеральный надпочечник атрофируется.

Вещества, подобные в функциональном и иммунологическом отношениях, могут секретироваться и неэндокринными опухолями, обычно мелкоклеточной карциномой легкого (до 60 % случаев).

Большинство опухолей, вызывающих развитие эктопического АКТГ-синдрома, являются быстро растущими злокачественными опухолями.

Гиперальдостеронизм (первичный альдостеронизм, синдром Конна) обусловлен повреждением надпочечника и развивается приблизительно в 1/3 случаев гиперфункции его коркового вещества (коры). Увеличение продукции альдостерона вызывает задержку натрия, увеличение общего объема плазмы крови, повышение артериального давления и торможение секреции ренина.

Большинство больных с первичным альдостеронизмом — женщины в возрасте 30—50 лет, страдающие гипертензией.

При синдроме Конна чаще всего обнаруживается единичная доброкачественная аденома надпочечника. Опухоль окружена капсулой, золотисто-желтая на разрезе. Преобладают светлые клетки с липидными включениями, похожие на клетки zona fasci-

culata.

При вторичном альдостеронизме увеличение продукции альдостерона обусловлено экстраадреналовыми причинами, главным образом почечной гипертензией и отеками, и связано с гиперсекрецией ренина.

Адреногенитальные синдромы. Врожденная гиперплазия надпочечников развивается в результате гиперпродукции АКТГ и наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Сопровождается увеличением концентрации надпочечниковых андрогенов, приводящим к вирилизации. Обычно признаки заболевания можно обнаружить при рождении ребенка. Наблюдается гиперплазия коркового вещества надпочечников, клетки его эозинофильны, с нежно-зернистой цитоплазмой. У взрослых над-почечниковый вирилизм может быть обусловлен гиперплазией, аденомой или карциномой надпочечников.

Недостаточность коркового вещества надпочечников. Первичная недостаточность (аддисонова болезнь), развивается вследствие разрушения коркового вещества надпочечников.

Около 60 % случаев первичной недостаточности коры надпочечников считают идиопатическими, возможно, аутоиммунного происхождения. Аутоиммунное происхождение подтверждается обнаружением антиадреналовых аутоантител. Аддисонова болезнь нередко течет параллельно с типичными аутоиммунными заболеваниями: хроническим микроцитарным тиреоидитом (синдром Шмидта), пернициозной анемией, идиопатическим гипопа-ратиреоидизмом и недостаточностью половых желез (с антиова-риальными антителами).

До недавнего времени около 50 % случаев аддисоновой болезни было связано с туберкулезным поражением надпочечников. Среди других причин аддисоновой болезни называют метастатические опухоли, амилоидоз, кровоизлияния, артериальные эмболии, грибковые заболевания.

При идиопатической аддисоновой болезни корковое вещество надпочечников утрачивает свое трехслойное строение. Клетки сохраняются в виде островков, окруженных фиброзной тканью, пронизанной лимфоидным инфильтратом.

Вторичная недостаточность обусловлена снижением секреции АКТГ, которое может быть вызвано дисфункцией гипофиза или гипоталамуса либо кортикостероидной терапией.

Острая надпочечниковая недостаточность (адреналовый криз) — быстропрогрессирующий синдром, который клинически протекает как шок. Может развиться при септицемии, особенно менингококкемии (синдром Уотерхауза—Фридериксена).

Хроническая надпочечниковая недостаточность может варьировать от полного прекращения продукции гормонов до сохранения у железы небольших резервных возможностей. Проявляется похуданием, пигментацией кожных покровов, гипотензи-ей, облысением, дисменореей.

Болезни с преимущественным поражением мозгового вещества надпочечников. Феохромоцитома — опухоль из хромаф-финных клеток, вызывающая развитие артериальной гипертен-зии.

Около 90 % феохромоцитом встречается в мозговом веществе надпочечников, примерно 10 % из них — злокачественные. Двустороннее поражение встречается крайне редко. Феохромо-цитомы могут быть единственным проявлением эндокринной патологии либо развиваются при синдроме множественной эндокринной неоплазии.

Около 10 % феохромоцитом экстраадреналовые и встречаются в тканях, происходящих из нервного гребня.

Катехоламины, выделяемые феохромоцитомой в кровоток, вызывают пароксизмальную или устойчивую артериальную ги-пертензию, сердечные аритмии, головную боль. Если опухоль не лечить, могут произойти кровоизлияние в мозг, развиваться сердечная недостаточность с отеком легких или фибрилляция желудочков.

Феохромоцитомы обычно имеют четкие границы, на разрезе серо-коричневого цвета, диаметром 1—4 см и более. Опухоль состоит из гнездных скоплений крупных клеток с водянистой цитоплазмой. Нередко видны атипичные и множественные ядра.

Гиперплазия мозгового вещества надпочечников (двусторонняя или односторонняя) вызывает симптомы, сходные с таковыми при феохромоцитоме.

Нейробластома — наиболее часто встречается в виде солидной опухоли в надпочечниках. Она составляет 7—14 % всех злокачественных опухолей у детей и 15—50 % — у новорожденных. Чаще бывает у лиц мужского пола. Кроме мозгового вещества надпочечников, возникает в шейных, грудных и брюшных симпатических ганглиях. Основой для распознавания опухоли служит увеличение содержания катехоламинов в моче больных (80 % случаев).

Нейробластома обычно окружена псевдокапсулой узловатого вида сероватого цвета на разрезе. Нередки участки некроза, кровоизлияний и обызвествления. Типичная нейробластома состоит из большого количества клеток, местами формирующих розетки. Нередко находят многочисленные митозы. Патогномо-ничный признак опухоли — наличие розеток и нейрофибрилл.

Синдром множественной эндокринной неоплазии — чаще всего семейный, генетически обусловленный (аутосомно-доми-нантный тип наследования), включающий несколько комплексов, характеризующихся новообразованиями (доброкачественными и злокачественными), гиперплазией одной или более эндокринных желез.

Различают три типа синдрома множественной эндокринной неоплазии. Для I типа характерно развитие опухолей околощитовидных желез, опухолей из клеток островков Лангерганса поджелудочной железы (синдром Золлингера—Эллисона, инсулиномы, множественные опухоли или диффузная гиперплазия), аденомы гипофиза, аденом коркового вещества надпочечников, аденом щитовидной железы, карциноидов. При II типе встречаются аденомы или аденоматозная гиперплазия околощитовидных желез, медуллярная карцинома щитовидной железы, карциноиды, фео-хромоцитома. Для III типа характерны гиперплазия околощитовидных желез, медуллярная карцинома щитовидной железы, феохромоцитома, множественные невромы желудочно-кишечного тракта, меланоз, миопатия.

dendrit.ru

20 Болезни желез внутренней секреции

БОЛЕЗНИ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ.

Составила доцент Матвеенко М.Е.

Эндокринным заболеванием можно назвать такое, при котором патология эндокринной железы составляет сущность болезни. Эндокринные заболевания обладают рядом особенностей:

1.Для них характерно плюригландулярное поражение, т.е. при заболевании любой эндокринной железы к этому процессу присоединяются патологические изменения в других эндокринных железах, так как все органы эндокринной системы связаны между собой функционально, и между ними существуют тесные заместительные связи.

2.Эндокринные заболевания не бывают только эндокринными. Это нейро-эндокринно-иммунные заболевания, т.к. синтез и секреция гормонов регулируются нервной системой, либо непосредственно, либо через выделение других гормонов и гуморальных факторов. В гипоталамусе концентрируются нейроны, выделяющие в кровь портальной системы гипофиза в ответ на приходящие извне импульсы особые рилизинг-гормоны, стимулируя или тормозя выделение гипофизарных гормонов. С иммунной системой эндокринная связана через вилочковую железу. С другой стороны изменения иммунного статуса, например, наличие аутоантител ведет в некоторых случаях к недостаточности эндокринных желез.

3.Эндокринная система путем гормональной регуляции поддерживает гомеостаз организма, поэтому при эндокринных заболеваниях нарушается взаимосвязь между жировым, белковым, минеральным и водным обменами. При этом в различных органах и тканях появляются морфологические изменения, выражающиеся в дистрофических, атрофических, гиперпластических, склеротических, диспластических и неопластических процессах. В самой эндокринной системе преобладают две группы патологических процессов: гиперпластические, которые выражаются, как правило, гиперфункцией, и дистрофические, атрофические и склеротические, которые выражаются гипофункцией желез внутренней секреции.

Болезни гипоталамуса и гипофиза.

Гипоталамус – высший вегетативный центр, координирующий функции различных систем. Он представляет собой скопление нервных клеток, которые трансформируют разнообразные нервные сигналы, поступающие извне, в гуморальные путем выработки рилизинг-гормонов. Гипоталамические гормоны могут активировать или угнетать выделение тропных гормонов. При появлении в гипоталамусе патологических процессов, таких как травматические повреждения, воспаление или

2

гамартом, нарушаются связи, регулирующие функцию гипофиза и других эндокринных желез.

Гипофиз состоит из двух долей: передней (аденогипофиз) и задней (нейрогипофиз). Аденогипофиз вырабатывает тропные гормоны, воздействующие на эндокринные железы-мишени (щитовидную железу, надпочечники, половые железы), а также гормоны, контролирующие рост и лактацию. Врожденные пороки развития, такие как выраженная гипоплазия или аплазия гипофиза, несовместимы с жизнью. Описанные в литературе удвоения гипофиза сочетаются с тяжелыми пороками ЦНС. Встречаются гипофизарные кисты, которые располагаются между передней долей и средней частью гипофиза. При их значительном увеличении гипофиз атрофируется, что сопровождается хронической гипофизарной недостаточностью.

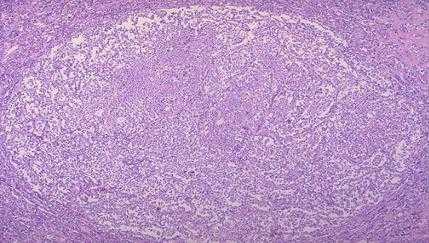

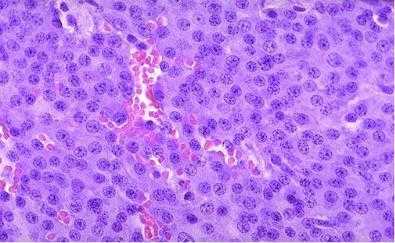

Из опухолей гипофиза наиболее важное место занимают аденомы, которые часто встречаются у пожилых людей (рис.1). Аденомы почти всегда вызывают гиперсекрецию тропных гормонов, т.е. являются гормонально активными (соматотропная – из эозинофильных клеток гипофиза, пролактинотропная – из хромофобных или эозинофильных клеток и др.)(рис.2). Однако аденомы могут быть и гормонально неактивными (мелкоклеточная недифференцированная и оксифильная онкоцитома).

Рис.1 Микроаденома передней доли гипофиза: такая аденома встречается у взрослых пациентов в 5% случаев. Редко бывает гормонально активной.

Аденомы могут озлокачествляться, приобретая инвазивный рост, прорастая капсулу органа. Опухоли гипофиза, в том числе доброкачественные, в случае значительного увеличения оказывают давление на перекрест зрительных нервов, вызывая вначале сужение полей зрения, а затем потерю зрения. Чаще всего аденомы вырабатывают несколько гормонов одновременно, но возможна преимущественная продукция одного гормона.

3

Рис.2 Аденома гипофиза состоит из небольших круглых клеток с четкими ядрами и умеренно базофильной цитоплазмой. В центре видны сосуды.

С гиперфункцией гормона роста связаны три синдрома: гигантизм, акромегалия и сахарный диабет. Гигантизм (свыше 190 см у девушек и 200 см у мужчин) возникает у детей и подростков с незакончившимся физиологическим ростом. Рост костей и патологические изменения в них, по мнению одних исследователей, связаны с высокой функциональной активностью остеобластов, по мнению других, с особой реактивностью эпифизарных хрящей к СТГ. После окостенения эпифизарных хрящей гигантизм переходит в акромегалию. Ведущим признаком акромегалии является рост тела в ширину за счет периостального увеличения костей скелета и размеров внутренних органов, что сочетается с нарушением обмена веществ. Заболевание развивается у взрослых. У больных гигантизмом и акромегалией обнаруживается спланхномегалия (увеличение размеров внутренних органов в 2–4 раза), обусловленная гипертрофией паренхиматозных структур и избыточным ростом фиброзной ткани. Так как гормон роста оказывает влияние на толерантность к глюкозе, у больных с гиперпродукцией гормона роста развивается сахарный диабет. Как правило, у них снижена половая функция, и они быстро стареют.

При повышении уровня в сыворотке крови другого гормона гипофиза – пролактина возникает синдром аменореи – галактореи, для которого характерно бесплодие, вторичная аменореи и галакторея. Этот синдром может появляться у молодых женщин после приема оральных контрацептивов. При гиперпролактинемии в гипофизе обнаруживаются аденомы.

Гипофункция аденогипофиза (пангипопитуитаризм) ведет к снижению продукции тропных гормонов, что вызывает различные сочетания эндокринных и обменных нарушений. При абсолютном или относительном дефиците СТГ, развивается гипофизарный нанизм (карликовость), проявляющийся малым ростом при сохранении пропорциональности телосложения.

4

Большинство форм гипофизарного нанизма относится к генетическим заболеваниям. Другую группу больных нанизмом (приобретенным) составляют пациенты с различными видами органической патологии ЦНС, которые возникли внутриутробно или в раннем детском возрасте. Морфологическими причинами, вызывающими эту патологию, являются гипоплазия гипофиза, дистрофические изменения в нем, кистозная дегенерация, атрофия вследствие сдавления опухолью, травматические повреждения гипоталамо-гипофизарной области, инфекционные заболевания и токсические повреждения.

При рождении гипофизарные карлики имеют нормальные размеры и массу тела, но с второго-третьего года жизни рост замедляется. Взрослые карлики сохраняют детские пропорции тела. У них отмечается предрасположенность к гипогликемии (преобладание инсулинового эффекта при отсутствии ингибирующего действия СТГ), есть признаки гипогонадизма (дефицит гонадотропинов), гипотиреоидизма (при подавлении секреции ТТГ), гипокортицизма (выпадение АКТГ), утомляемость, гипотония, плохая переносимость стресса, гиперхолестеринемия и т.д.

При морфологических исследованиях находят, что у таких больных щитовидная железа и половые железы гипоплазированы, в надпочечниках

– гипоплазия пучковой и сетчатой зон при относительной сохранности клубочковой. У мальчиков отмечается крипторхизм, отстают в развитии наружные половые органы, не развивается половое оволосение в пубертатном периоде. У девочек не развиты матка и придатки, не развиваются молочные железы, отсутствует менструация.

Нейрогипофиз накапливает и выделяет два гормона: окситоцин, который стимулирует сокращение матки и вызывает лактацию, и вазопрессин (антидиуретический гормон), поддерживающий нормальную осмолярность сыворотки крови путем резорбции воды в дистальных канальцах почечного нефрона. Дефицит вазопрессина снижает реабсорбцию жидкости в дистальном отделе почечного нефрона и способствует выделению большого количества гипоосмолярной неконцентрированной мочи. Это характерно для центрального несахарного диабета в отличие от периферического, при котором синтезируется достаточное количество вазопрессина, но снижена или отсутствует чувствительность к гормону рецепторов почечных канальцев.

Причиной центрального несахарного диабета могут быть воспалительные, дегенеративные, травматические, опухолевые и другие поражения различных участков гипоталамо-нейрогипофизарной системы. Среди острых и хронических инфекций, вызывающих перечисленные морфологические изменения наиболее часто встречается грипп с его нейротропным действием. Заболевание может возникать после черепномозговой и психической травм. Причиной несахарного диабета у детей может быть родовая травма. Симптоматический несахарный диабет вызывается первичными и метастатическими опухолями гипоталамуса и

5

гипофиза. Метастазируют в гипофиз чаще всего рак молочной и щитовидной желез и бронхов.

Вместе с тем у значительно числа больных (60–70%) этиология заболевания остается неизвестной – идиопатический несахарный диабет. По данным последних лет идиопатический несахарный диабет часто связан с аутоиммунными заболеваниями и органоспецифическими антителами к вазопрессинсекретирующим и реже окситоцинсекретирующим клеткам. При этом в нейросекреторных органах обнаруживается лимфоидная инфильтрация с формированием лимфоидных фолликулов и замещением паренхимы этих органов лимфоидной тканью.

Сахарный диабет.

Сахарный диабет имеет наибольший удельный вес среди заболеваний эндокринной системы. В настоящее время около 2% населения земного шара больны сахарным диабетом, что связано с относительной или абсолютной недостаточностью инсулина.

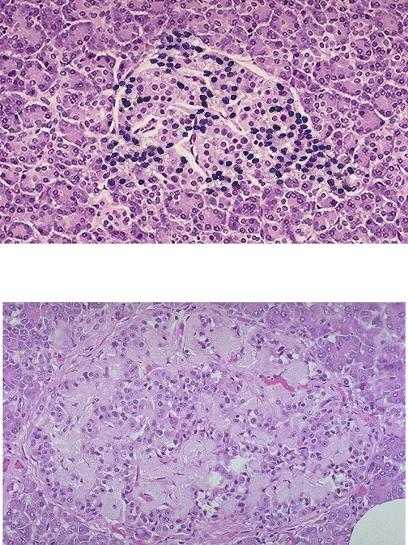

Сахарный диабет может быть спонтанный (спонтанный – возникающий без внешнего воздействия), вторичный (при заболеваниях поджелудочной железы, эндокринных органов, генетических синдромах), диабет беременных, латентный. Как самостоятельное заболевание рассматривают лишь спонтанный диабет, который делят на инсулинзависимый (I тип)(рис.3, 4) и инсулиннезависимый диабет (II тип)(рис.5).

Рис.3 Нормальный островок Лангерганса: содержит альфа-клетки, секретирующие глюкагон, бетта-клетки, выделяющие инсулин и дельта-клетки – соматостатин.

Этиологические факторы:

1.Генетически обусловленное изменение количества и функции бетаклеток, ведущее к снижению синтеза инсулина, продукции аномального инсулина, к нарушению превращения проинсулина в инсулин.

6

2.Факторы внешней среды – вирусы, аутоиммунные заболевания, характер питания (ожирение), повышение активности адренергической нервной системы.

Рис.4 Островок Лангерганса у пациента с диабетом I типа. Присутсвие лимфоидной инфильтрации в ткани островка подтверждает аутоиммунный механизм заболевания.

Рис.5 Островок Лангерганса у пациента с диабетом II типа. Гиалиноз островка сопровождается гибелью эндокринных клеток, количество которых резко уменьшено.

Среди факторов риска для диабета I типа, возникающего, в основном, у молодых людей (пик заболеваемости приходится в 10–12 лет) необходимо отметить вирусную инфекцию (эндемический паротит, краснуху, Коксаки-инфекцию, вирусный гепатит), генетическую предрасположенность, аутоиммунизацию при заболеваниях, протекающих с появлением антител к субклеточным компонентам.

Для диабета II типа, наиболее часто встречающегося у пожилых людей, характерно появление обменных антиинсулярных факторов и снижение рецепторной активности бета-клеток.

Недостаток инсулина вызывает нарушение синтеза гликогена, повышается содержание глюкозы в крови (гипергликемия), появляется глюкоза в моче (глюкозурия), т.к. максимальная концентрация глюкозы в крови, при которой она реабсорбируется почками полностью составляет

7

10–11 ммоль на литр. Кроме этого снижается почечный порог выведения глюкозы, в результате нарушения реабсорбции и превращения в эпителии канальцев в глюкозо-6-фосфат.

В связи с усиленным распадом жиров и белков и появлением недоокисленных продуктов их распада возникают гиперлипидемия (холестеринемия), ацетонеия и кетонемия. Гиперкетонемия способствует возникновению ацидоза и вызывает интоксикацию организма.

Макроскопически поджелудочная железа часто уменьшена в размерах, склерозирована с участками ожирения (липоматоза). Островки гиалинизированы и склерозированы, могут быть подвергнуты кистозному перерождению.

Печень увеличена, в клетках наблюдается жировая дистрофия, нет гликогена в цитоплазме гепатоцитов, но в ядрах этих клеток определяется гликоген, который придает им светлый тон («дырявые ядра»).

Диабетическая макроангиопатия проявляется атеросклерозом крупных сосудов (эластического и мышечно-эластического типов). Диабетическая микроангиопатия поражает микроциркуляторное русло, при этом наблюдается:

1.Плазморрагическое пропитывание стенки сосуда с повреждением базальной мембраны эндотелия.

2.Пролиферация эндотелия и перителия.

3.Завершается процесс склерозом и гиалинозом стенки сосудов,

появляется характерный для сахарного диабета – липогиалин. Повреждения сосудистой стенки являются «расплатой»

микроциркуляторного русла за попытку вывести недоокисленные продукты за пределы сосудистой стенки. Микроангиопатия при диабете имеет генерализованный характер: мирососуды повреждаются в почках, сетчатке глаз, скелетных мышцах, коже, слизистых оболочках, поджелудочной железе, головном мозге, периферической нервной системе.

В почках микроангиопатия проявляется диабетическим гломерулонефритом и гломерулосклерозом. В основе лежит пролиферация мезангиальных клеток и образование ими большого количества мембраноподобного вещества в ответ на отложение в мезангиуме мукополисахаридов. Диабетический гломерулосклероз (синдром Киммельстила – Уилсона) клинически проявляется отеками, протеинурией, артериальной гипертензией, высокой гипергликемией с прекращением глюкозурии. Кроме пролиферативных изменений могут быть экссудативные, которые проявляются образованием «фибриновых шапочек» на капиллярах клубочков и «капсульной капли». В канальцах наибольшие изменения определяются в узком сегменте нефрона, где происходит полимеризация глюкозы в гликоген (гликогеновая инфильтрация эпителия).

Для диабетической ангиопатии характерны:липогранулемы в сосудах легких, инфильтарция липидами гистио-макрофагальный системы (селезенка, лимфатические узлы, печень) и кожи (ксантоматоз).

8

Диабетическая нейропатия включает следующие клинические синдромы: радикулопатию, мононейропатию, полинейропатию, амиотрофию, вегетативную нейропатию и энцефалопатию, которые обусловлены демиелинизацией осевых цилиндров в задних корешках и столбах спинного мозга и дегенеративными изменениями нейронов.

Наиболее часто встречающиеся осложнения сахарного диабета: диабетическая кома, гангрена конечности, инфаркт миокарда, слепота в результате микро- и макроангиопатии, диабетическая нефропатия (почечная недостаточность, которая может быть острой при папиллонекрозе и хронической при гломерулосклерозе), инфекции (пиодермия, фурункулез, сепсис, обострение туберкулеза). Указанные осложнения часто являются причинами смерти.

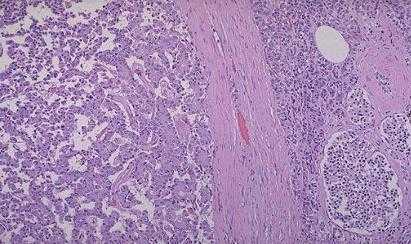

Нередкой патологией является аденома поджелудочной железы, построенная из островковых клеток, которая может вызвать синдром Цоллингера-Эллисона (рис.6).

Рис.6 Аденома из клеток островков Лангерганса отделена капсулой от нормальной ткани железы. Справа видны неизмененные островки.

Болезни щитовидной железы.

Основные заболевания – зоб (струма), тиреоидиты и опухоли.

Зоб – патологическое увеличение щитовидной железы. Оно может быть диффузное или в виде узла. В зависимости от функциональных и клинических особенностей, а также от причин возникновения различают эндемический зоб, спорадический зоб, диффузный токсический зоб (базедова болезнь).

Эндемический зоб развивается у лиц, проживающих на территории, где мало йода в питьевой воде. Щитовидная железа при этом увеличивается в размерах за счет гиперплазии фолликулов, но функциональные способности ее снижены. Если зоб появляется в детском возрасте, то отмечается умственное недоразвитие – кретинизм.

По гистологическим признакам различают коллоидный зоб, часто узловой, плотный. При этом меняется гистологическое строение

9

щитовидной железы: происходит увеличение содержания коллоида в фолликулах и полиморфизм фолликулов,что говорят о микроили макрофолликулярном зобе, который может быть с пролиферацией фолликулярного эпителия.

При значительном разрастании фолликулярного эпителия, но малом количестве коллоида, т.е. при увеличении за счет паренхимы говорят о паренхиматозном зобе. В таком зобе может быть полное отсутствие коллоида в железе, при этом микроскопически видны солидные структуры.

Спорадический зоб возникает у жителей неэндемических районов. Значительного влияния на организм не оказывает, если нет сильного разрастания. В некоторых случаях он может стать основной для базедовой болезни.

Базедова болезнь (диффузный токсический зоб) возникает чаще у женщин после нервно-психических травм. Считают, что при этом активируется гипоталамус и симпатико-адреналовая система. Это приводит к усиленному образованию гормонов щитовидной железы. У больных появляется триада клинических симптомов: зоб, пучеглазие (экзофтальм), тахикардия. Больные худеют, нарушается деятельность нервной системы и мышц, обусловленная дефицитом АТФ, истощением в мышцах запаса гликогена. Тахикардия связана с активизацией симпатоадреналовой системы.

Характерные морфологические признаки тиреотоксикоза выявляются в щитовидной железе. Она увеличена в размерах (в 3–4 раза больше, чем нормальная). Железа плотной консистенции, богата сосудами. При большом содержании коллоида цвет у среза желтый, при малом – серый, полупрозрачный. При микроскопии видны фолликулы различной величины и формы, с коллоидом и без него. Эпителий фолликулов высокий, цилиндрический, клетки, надвигаясь друг на друга, образуют выступы (подушки Сандерсона). Строма железы хорошо выражена, часто инфильтрирована лимфоцитами, образующими скопления и фолликулы.

Со стороны внутренних органов наиболее значительные изменения наблюдаются в сердце (тиреотоксическое сердце). Макроскопически наблюдается гипертрофия левого желудочка. При микроскопии виден внутриклеточный отек кардиомиоцитов, диффузная жировая инфильтрация миокарда, очаги некроза в мышечных волокнах. Перечисленные процессы связаны с тем, что тиреоидные гормоны повышают потребность тканей в кислороде, которого не хватает из-за разобщения процессов окислительного фосфорилирования, что создает условия для кислородного голодания тканей. В исходе заболевания наблюдается кардиосклероз.

В печени определяется серозный отек, который может перейти в фиброз (тиреотоксический фиброз печени). В промежуточном и продолговатом мозге – дистрофические изменения нервных клеток.

Часто отмечается гиперплазия лимфоидной ткани в тимусе, лимфатических узлах и селезенке.

10

Смерть может наступить от острой надпочечниковой недостаточности во время операции по поводу удаления зоба, без операции – от сердечной недостаточности.

Тиреоидиты.

Среди них наибольшее значение имеют тиреодит Хасимото – истинный аутоиммунный зоб, при котором появляются аутоантитела к микросомальному антигену, поверхностным антигенам тиреоцитов, тиреоглобулину. В структуре тиреоидной патологии заболеваемость аутоиммунным тиреоидитом составляет 20–40% среди взрослого населения Белоруссии.

Факторы, предрасполагающие к развитию этого тиреоидита, можно разделить на генетические и средовые. К последним относятся: избыточное (более 1 мг в сутки) применение йода, вирусные и бактериальные инфекции (способствуют аутоиммунизации организма), повышенная тиреотропная стимуляция (усиливает синтез тиреопероксидазы и тиреоглобулина, а также способствует выходу в кровь повышенного количества тиреоглобулина и образованию антитиреоидных антител), радиация, нарастающая общая аллергизация населения.

Микроскопически железа инфильтрирована лимфоцитами, в ней образуются лимфатические фолликулы (рис.7). Со временем паренхима железы погибает и замещается соединительной тканью.

Рис.7 Тиреоидит Хашимото: справа виден лимфоидный фолликул со светлым реактивным реактивным центром.

Тиреодит Риделя характеризуется первичным разрастанием соединительной ткани, сопровождающимся гибелью паренхимы. Иногда соединительная ткань разрастается за пределы железы, имитируя злокачественную опухоль.

Опухоли щитовидной железы.

Аденома щитовидной железы может быть фолликулярная из А и В клеток (рис.8) и солидная из С клеток.

studfiles.net

Нарушения и заболевания эндокринной системы: список болезней, причины, симптомы

Эндокринная система подразумевает под собой совокупность желез внутренней секреции, которые отвечают за образование гормонов в организме человека. В свою очередь гормоны воздействуют на состояние клеток и внутренних органов, тем самым регулируя их нормальную жизнедеятельность. Эндокринную систему можно разделить на 2 типа, это – гландулярную и диффузную систему. Именно эти 2 типа эндокринной системы формируют железу внутренней секреции. В свою очередь после попадания в кровь, гормоны проникают во все органы.

Также существует 2 вида желез внутренней секреции – эндокринные и смешанные железы.

Эндокринные железы включают в себя:

- эпифиз – часть эндокринной системы. Эпифиз располагается в головном мозге. Нарушение работы эпифиза приводит к возникновению сахарного диабета, депрессии и образованию опухолей;

- ядра головного мозга – участвуют в общем контроле всей эндокринной системы. Сбои в работе ядер головного мозга могут привести к нарушениям целостной работы всего организма;

- гипофиз – мозговой придаток, его основной функцией является выделение гормона, который несет ответственность за рост человека, а также обеспечение полноценной работы нервной системы. Нарушения работы гипофиза приводят к ожирению, истощению организма, замедлению процесса роста, прекращению развития половых желез;

- щитовидную железу. Эта железа находится на шее. Гормоны, выделяемые щитовидной железой, отвечают за создание иммунитета организма и влияют на нервную систему. Малое количество гормонов выделяемых щитовидной железой, влечет за собой нарушения в работе пищеварительного тракта, дистрофию, чрезмерную потливость, нервные и психические расстройства;

- надпочечную железу – отвечает за выработку адреналина и норадреналина. Повышенная концентрация гормонов выделяемых надпочечниками приводит к образованию злокачественных опухолей и раннему половому созреванию. Недостаточная работа надпочечной железы приводит к потемнению и сильной пигментации кожи, отрицательно сказывается на иммунной системе организма и повышает количество сахара в крови.

К смешанным железам относят:

- яичники (клетки женских половых органов) и яички (клетки мужских половых органов) – выделяют гормоны под названием эстроген, прогестерон, тестостерон;

- поджелудочную железу – считается органом пищеварительной системы и выделяет гормон обеспечивающий выработку сахара и инсулина;

- параганглии – остатки адреналиновой системы. Сбои в работе параганглий приводит к образованию опухолей;

- паращитовидную железу. Гормон паращитовидной железы напрямую связан с концентрацией кальция в организме, что обеспечивать нормальную работу двигательной функции;

- вилочковую железу. Железа вырабатывает гормоны, отвечающие за образование новых клеток в иммунной системе. Недостача гормонов выработанных вилочкой железой, приводит к сильному снижению иммунитета и соответственно не выполняет защитную функцию организма от вирусов и бактерий.

Функции эндокринной системы

Эндокринная система играет огромную роль в организме человека. К ее функциям можно отнести:

- обеспечение полномерной работы всех органов;

- участие во всех изменениях организма;

- регулирование развития организма;

- обеспечение репродуктивной функции организма;

- контроль обмена веществ;

- отвечает за эмоционально – психологическое состояние человека.

Поэтому любое заболевание эндокринной системы приводит к нарушению целостной работы организма. Основная функция желез расположенных в эндокринной системе – это выделение гормонов в кровь.

Нарушение процессов работы в эндокринной системе

Не редкость, что врачам трудно поставить диагноз – нарушение эндокринной системы, так, как признаки этого заболевания легко перепутать с симптомами другой болезни. На самом деле нарушения моментально сказываются на работе всего организма. Определить заболевания эндокринной системы, можно по многочисленным симптомам.

Нарушения эндокринной системы разделяют на 2 типа – это избыток выполняемой функции или недостаточность выполняемой функции. То есть, в организме человека происходят нарушения, как при повышенном количестве гормонов, так и при пониженном.

Симптомы нарушения работы эндокринной системы

Нарушения работы эндокринной системы моментально дают определенные сбои в организме. К симптомам нарушения эндокринной системы можно отнести:

- увеличение или уменьшение массы тела. Это нарушение можно заметить, когда человек придерживается правильного сбалансированного питания, но при этом не теряет лишний вес. Возможно осуществление противоположного процесса. Масса тела уменьшается при сильно калорийном питании;

- повышенное потоотделение – человек начинает сильно потеть даже при выполнении незначительных физических нагрузок;

- нарушение работы сердца – зачастую у больного наблюдается учащенное сердцебиение и одышка;

- нечем не связанное увеличение температуры тела – резкое повышение температуры тела без особо видимых на то причин, может указывать на гормональный дисбаланс в организме;

- изменения в состоянии кожного покрова – повышенный рост волос на теле, чрезмерная жирность или сухость кожи, угревые высыпания;

- скачки давления – резкое повышение и понижение давления в течение дня, сопровождающееся головной болью;

- не проходимая усталость – даже после длительного отдыха человек не ощущает себя в тонусе;

- у женщин нарушения менструального цикла – задержка, скудные выделения, чересчур обильные выделения, болевые ощущения во время менструации – все это причина гормонального сбоя в организме;

- чрезмерный рост разных частей тела – не пропорционально большие конечности или другие части тела, говорят о нарушениях в работе эндокринной системы;

- ухудшение зрения – происходит резкая потеря зрения, при отсутствии на то видимых причин;

- постоянное чувство жажды – зачастую этот симптом сопровождает всех людей с болезнями эндокринной системы.

- ухудшение памяти – забывчивость или развитие склероза указывает на дисбаланс в организме человека;

- расстройство пищеварительной системы – происходят даже при сбалансированном питании.

Причины нарушений работы эндокринной системы и их классификация

Точные причины нарушения эндокринной системы не известны, но предположительно можно сделать выводы, что сбои в работе происходят благодаря:

- наследственной предрасположенности к заболеваниям эндокринной системы;

- употреблению алкоголя и курению;

- плохой экологии;

- не правильному питанию;

- стрессам;

- различным травмам;

- вирусам и инфекциям, попавшим в организм;

- наличиям опухолей в организме;

- возрастные изменения;

- большие физические нагрузки.

Классификация болезней эндокринной системы

Эндокринологические заболевания напрямую связаны с выработкой гормонов, недостаток или повышенная концентрация которых, вызывает заболевания. Основными болезнями эндокринной системы являются:

- сахарный диабет – к этому заболеванию приводит нарушения функциональности щитовидной железы, которая не способна вырабатывать нужное количество инсулина. В организме человека происходит сбой, и он становится не способным в полной мере усваивать жиры, углеводы и глюкозу, вызывая тем самым гипергликемию;

- гипотиреоз – еще одно из заболеваний щитовидной железы, симптомы этой болезни чаще наблюдаются у женщин, чем у мужчин. Недостача гормона вырабатываемого щитовидной железой вызывает чувство усталости и слабость;

- зоб – заболевание подразумевает под собой увеличение щитовидной железы, в несколько раз больше нормы. Главная причина развития зоба, это малое количество йода, поступающее в организм человека;

- гигантизм – заболевание проявляется при чрезмерной выработке гормона контролирующего процесс роста организма. У взрослого человека эта болезнь проявляется в виде непропорционального увеличения разных частей тела;

- аутоиммунный тиреоидит – в процессе болезни иммунная система выделяет антитела, которые разрушают щитовидную железу.

- гипопаратиреоз – симптомами этой болезни являются судороги, возникающие беспричинно;

- несахарный диабет – болезнь возникает при недостаточном количестве гормона – вазопрессина, который регулирует количество воды в организме человека. Симптомом этой болезни является ощущение сильной жажды;

- синдром Иценко – Кушинга – возникает в процессе повышенной работы надпочечников. Повышенное выделение арденокортикотропного гормона приводит к ожирению, изменениям кожного покрова, избыточному росту волос.

Это далеко не весь список заболеваний связанных с эндокринной системой. Обнаружение даже незначительных симптомов должно послужить поводом обращения к врачу за консультацией.

Нарушение работы эндокринной системы у детей

Заболевания эндокринной системы у детей встречаются не реже, чем у взрослых. Диагностировать и лечить детей с эндокринными патологиями не просто. Основными причинами развития заболеваний у ребенка – является наследственность и внешние факторы. Выявление заболевания эндокринной системы у ребенка на поздних стадиях, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем в будущем. Эндокринная патология становится причиной нарушения физического, психологического и полового развития у ребенка. Неправильное лечение или его полное отсутствие приводит к изменениям работы нервной системы и возникновению неизлечимых заболеваний.

Чтобы предотвратить эндокринные заболевания у детей, стоит осуществлять ряд профилактическим мер, таких как:

- правильное питание;

- ограничивать ребенка от всевозможных стрессов;

- приучать ребенка к занятиям физическими упражнениями.

Эндокринные заболевания, у детей проявившиеся благодаря генетическим предпосылкам требуют постоянного наблюдения врача эндокринолога, ежемесячного обследования и соблюдения, профилактических мер. В сложных случаях профилактика заболеваний эндокринной системы у детей облегчает развитие болезни и предотвращает ее осложнения.

Дети считаются основной группой попадающей в зону риска в нарушениях эндокринной системы, ведь даже искусственное вскармливание в дальнейшем может стать причиной возникновения сахарного диабета.

Симптомы, проявляющиеся у детей при патологиях

Наблюдая за своим ребенком, можно в кратчайшие сроки заметить нарушения работы эндокринной системы, на это может указывать следующие факты:

- употребление большого количества жидкости, более 5 литров за сутки;

- снижение веса;

- рвота;

- вялость и нервозность;

- сухая кожа;

- отечность;

- к трем месяцам ребенок не способен держать голову самостоятельно;

- ожирение;

- задержка полового развития или преждевременное половое развитие.

При первых обнаружениях вышеперечисленных симптомов, стоит немедленно обратиться к врачу.

Заболевания эндокринной системы у женщин

По статистики эндокринными нарушениями женщины болеют чаще, чем мужчины. Отсутствие лечения эндокринных заболеваний может стать причиной бесплодия, так, как гормональные сбои в женском организме в первую очередь поражают яичники. Эндокринные нарушения у женщин сначала ведут к воспалительным процессам, происходящим в половых органах, ну а затем приводят к бесплодию. Причиной этому может стать не только неправильная выработка гормонов, но и постоянные стрессы, оказывающие пагубное влияние на организм.

Заболевания у женщин лечатся гораздо сложнее, чем у мужчин. Наличие нарушений эндокринной системы и симптомы у женщин, могут проявляться не сразу. Даже обычная менструальная задержка, может указывать на уже имеющиеся проблемы с эндокринной системой. При нарушенной работе эндокринной системы у женщин в зону риска также попадают поджелудочная и щитовидная железа. На проблемы с эндокринной системой могут указывать: быстрый обмен веществ, тахикардия, нарушение кровообращения в конечностях, повышенное потоотделение, нервозное состояние и бессонница. Также для повода обращения к эндокринологу могут послужить: ожирение, сопровождающееся стремительным набором веса, повышенный рост волос по всему телу, резкое ухудшение зрения.

Для профилактики эндокринных заболеваний достаточно придерживаться правильного питания и активного образа жизни, не допускать нервных срывов. Зачастую при обследовании, эндокринное заболевание выявляется после 50 лет. Это связано с возрастными изменениями организма и перестройкой гормонального фона. При этом женщине доставляют дискомфорт приливы, бессонница, скачки давления, нервозное состояние.

Во время беременности в организме женщины происходят сильные гормональные изменения, которые могут привести к угрозе выкидыша, осложнениям во время родов, низкой лактации и депрессиям. Немало опасен полностью не пройденный курс лечения, он может привести к развитию астмы, бесплодию, сахарному диабету и образованию злокачественных опухолей. Лечение отклонений в эндокринной системе у женщин в основном осуществляется гормональными препаратами, которые могут быть естественного происхождения или искусственно созданными.

Заболевания эндокринной системы у мужчин

Гормональные нарушения у мужчин зачастую проявляются или в подростковом или в преклонном возрасте. Причиной гормонального дисбаланса становится недостаточное количество тестостерона в организме. Недостаточное количество гормона в крови может быть связано с врожденной патологией, вредным воздействием на организм алкоголя, никотина или наркотиков, развитием в организме инфекционных заболеваний. Симптомы, которые проявляются у мужчин во время нарушения работы эндокринной системы, аналогичны общим симптомам у женщин и детей.

Диагностика нарушений в работе эндокринной системы

Поставить диагноз может только врач эндокринолог. Для выявления патологий эндокринной системы пациенту назначают сдачу анализов на количество сахара в организме и уровень гормонов в крови, анализ мочи. Прохождение УЗИ также может указать на наличие болезни эндокринной системы. Как дополнительный вид обследования, может быть назначена компьютерная томография и рентген. Сдача анализа на концентрацию гормона в крови может показать:

- дисфункцию желез;

- причины нарушения менструального цикла;

- наличие или отсутствие сахарного диабета;

- причину различных заболеваний связанных со сбоями в эндокринной системе.

Чтобы анализ на гормоны показал правильный результат, перед его проведением стоит придерживаться определенных правил. Анализ крови на гормоны сдается утром и на голодный желудок. За пару дней до прохождения процедуры следует исключить физические нагрузки, употребление алкоголя и любых медикаментов.

Лечение эндокринных заболеваний

Лечение эндокринных заболеваний напрямую зависит от классификации болезни, ее стадии развития и возраста пациента. Известны несколько способов лечения заболеваний связанные с нарушением работы эндокринной системы:

- медикаментозное лечение – подразумевает под собой прием: гормонов, витаминов;

- магнитотерапия – воздействие на организм человека благодаря магнитному полю;

- прием гомеопатических препаратов. Благодаря магнитам в клетках человека возникают процессы, которые оказывают положительное влияние на них;

- физиотерапия. Применение физиотерапии как метод лечения достаточно эффективен. Она способствует нормализации обмена веществ, укреплению организма и ускорению срока выздоровления;

- хирургическое вмешательство – осуществляется только при наличии злокачественных образований;

- эндокринная и иммунная терапия – терапия направлена на общее укрепление иммунитета организма.

Зачастую патология эндокринной системы выявляется на поздних стадиях развития, что осложняет процесс лечения. Основной целью лечения болезней связанных с эндокринной системой – является нормализация гормонального фона, полное устранение симптомов заболевания и предотвращение ремиссии. Медикаментозное лечение болезни может назначить только врач. Оно напрямую зависит от формы заболевания и его развития.

Профилактика эндокринных заболеваний

Заболевание эндокринной системы, возможно, предотвратить при соблюдении профилактических мер. Профилактика эндокринных заболеваний включает в себя:

- соблюдение правильного питания – употребление каш, фруктов и овощей. Прием пищи должен проходить часто и в маленьких количествах. Стоит отказать от приема жирной и жареной пищи. Положительное влияние будет оказывать исключение продуктов с повышенным содержанием сахара;

- активный образ жизни – выполнение легких физических упражнений. Стоит избегать повышенной утомляемости;

- избавление от вредных привычек – отказ от алкоголя и курения;

- избегать вредных факторов окружающей среды – долгое воздействие солнечных лучей на организм оказывает пагубное влияние;

- посещение врача эндокринолога – сдача анализов для определения гормонального фона;

- предотвращение стрессовых ситуаций – зачастую стрессовое состояние дает серьезные гормональные сбои;

- применение фитотерапии – употребление отваров и настоек из лекарственных трав и растений. Будет полезным употребления настоек и отваров из: шалфея, гусиной лапчатки, душицы;

- соблюдение полноценного сна.

Медикаментозные препараты для профилактики заболеваний эндокринной системы должны содержать в своем составе йод, витамины и полезные микроэлементы.

Профилактика заболеваний эндокринной системы должна осуществляться независимо от наследственной предрасположенности, так, как нарушения в образовании гормонов могут проявиться у любого человека. Ранее выявление нарушений эндокринной системы поможет избежать долгого лечения и предостережет от развития опасных заболеваний.

Видеозаписи по теме

gormoon.ru

| Аддисонический криз | Снижение или прекращение секреции гормонов надпочечников. Наблюдаются судороги, боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, запах ацетона изо рта, низкое артериальное давление, бессилие. |

| Аденома щитовидной железы | Доброкачественное новообразование в ткани органа. Характеризуется снижением массы тела, потливостью, тахикардией, слабостью. |

| Акромегалия | Патологическое увеличение отдельных частей тела, связанное с избыточной секрецией гормона роста. Недуг провоцирует опухоль передней доли гипофиза. |

| Болезнь Иценко-Кушинга | Нейроэндокринное расстройство, возникающее в результате поражения гипоталамо-гипофизарной системы, избыточной секреции АКГТ (адренокортикотропного гормона), вторичной гиперфункции надпочечников. Ожирение, нарушение половой функции, сахарный диабет, остеопороз – основные симптомы патологии. |

| Гигантизм | Патологическая высокорослость, вызванная избыточным количеством гормона роста (соматотропина), который вырабатывает передняя доля гипофиза. |

| Гиперинсулинизм (гипогликемия) | (гипогликемия) Патология характеризуется высоким содержанием в крови инсулина и снижением уровня глюкозы. Состояние вызвано дисфункцией поджелудочной железы проявляется в виде головокружений, слабости, тремора, повышенного аппетита. |

| Гипертиреоз (тиреотоксикоз) | Повышенная секреторная функция щитовидной (высокая концентрация тиреоидных гормонов Т3 и Т4). Вызывает ускорение метаболизма («пожар обмена веществ»). |

| Гипогонадизм | Клинический синдром, который связан с недостаточной секреторной деятельностью половых желез и нарушением синтеза половых гормонов. Состояние сопровождается недоразвитием половых органов, вторичных половых признаков, нарушением метаболизма. |

| Гипоталамический синдром | Комплекс нарушений эндокринных, обменных, вегетативных, связанных с дисфункцией гипоталамуса. Патология характеризуется увеличением массы тела, перепадами настроения, нарушением менструального цикла, повышенным аппетитом и жаждой. |

| Гипотиреоз | Патология, связанная с недостаточной функцией щитовидной железы. Замедляется обмен веществ, выражены слабость, сонливость, замедление речи, увеличение массы тела. |

| Гипофизарный нанизм | Недостаток соматотропина, связанный с дисфункцией передней доли гипофиза, врожденным дефицитом гормона роста. Заболевание характеризуется аномальной низкорослостью (карликовостью), малое физическое развитие. |

| Диффузный эутиреоидный зоб | Разрастание ткани щитовидной железы без нарушения ее функций. При значительном увеличении в размерах имеет место косметический дефект, ощущение давления в области шеи. |

| Йододефицитные заболевания щитовидной железы | Недостаток йода нарушает синтез гормонов Т3 и Т4. Щитовидная железа увеличивается в размерах, увеличивается масса тела, наблюдается ухудшение памяти, развивается хроническая усталость. |

| Несахарный диабет («мочеизнурение) | Развивается при недостатке антидиуретического гормона (АДГ) или резистентности к нему почек. Выделяется большое количество мочи, развивается неутолимая жажда |

| Ожирение | Заболевание развивается из-за нарушения баланса между поступлением и расходом энергии. Масса тела увеличивается более чем на 20 кг. Патологическое формирование жировых отложений связано с нарушением гипоталамо-гипофизарной регуляции пищевого поведения. |

| Пролактинома | Гормонально активная опухоль гипофиза. Продуцирует большое количество пролактина. Избыток гормона проявляется в чрезмерном образовании грудного молока, сбоем менструального цикла у женщин, нарушением половой функции у мужчин. |

| Сахарный диабет | Нарушение обмена веществ, связанное с дефицитом инсулина и увеличением концентрации глюкозы. Характеризуется сильной жаждой, повышенным аппетитом, слабостью, головокружением, плохой регенерацией тканей. |

| Тиреоидит | Воспаление ткани щитовидной железы. Проявляется давлением, болью в области шеи, затруднением глотания, осиплостью голосаю. |

| Феохромоцитома | Опухоль мозгового вещества надпочечников, секретирует большое количество катехоламинов. Проявляется повышенным артериальным давлением и гипертоническими кризами. |

| Эндокринное бесплодие | Комплекс гормональных нарушений, которые приводят к отсутствию овуляции у женщин и снижению качества спермы у мужчин. Его вызывают дисфункции щитовидной, половых желез, гипоталамуса, гипофиза. |

gormonal.ru

-Лекция №14 БОЛЕЗНИ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

Лекция 14

БОЛЕЗНИ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

Эндокринная система рассеяна по всему телу. Ее главная функция связана с регуляцией гомеостаза. Эндокринная регуляция обеспечивается гипоталамусом, гипофизом и эндокринными железами.

Система отрицательной и положительной обратной связи обеспечивает действие отдельных эндокринных органов, а также

взаимодействие эндокринных желез, гипоталамуса и гипофиза. Нарушение равновесия между этими системами и обратной связи ведет к увеличению или снижению секреции различных гормонов и, таким образом, к развитию клинических синдромов, или эндокринопатий, и заболеваний.

К развитию болезней желез внутренней секреции ведут не только дисбаланс их регуляции, но и их повреждение.

ГИПОТАЛАМУС И ГИПОФИЗ

Гипоталамус является частью головного мозга и служит центром регуляции деятельности эндокринной и нервной систем. Он интегрирует сигналы, инициированные внутри организма и под воздействием окружающей среды. Гипоталамус секретирует различные возбуждающие и тормозящие факторы, которые вызывают специфические гормональные ответы гипофиза. Важнейшими гипоталамическими гормонами являются: I) тиротропин-рилизинг-гормон, стимулирующий выброс тиротропина гипофизом; 2) кортикотропин-рилизинг-гормон, вызывающий выделение адренокортикотропина; 3) пролактин — тормозящий гормон, снижающий выброс пролактина.

В гипоталамусе могут возникать травматические повреждения, воспаление и гамартомы, что приводит к нарушению баланса системы обратной связи, контролирующей гипофиз.

Гипофиз состоит из двух долей — передней (аденогипофиз) и задней (нейрогипофиз).

Аденогипофиз составляет 90 % гипофиза и выделяет группу тропных гормонов, воздействующих на эндокринные железы (щитовидную железу, надпочечники, половые железы), рост и лактацию.

Гиперсекреция тропных гормонов гипофизом почти всегда является следствием развития опухоли, обычно аденомы. Чаще всего аденомы продуцируют несколько гормонов одновременно. Однако выделены три синдрома, связанные с гиперсекрецией одного гормона.

Гиперпродукция гормона роста приводит к ускорению роста тела и частичному изменению внешнего вида больного. В детском возрасте гиперпродукция гормона роста приводит к гигантизму, а у взрослых — к акромегалии. Акромегалия проявляется огрубением лица, увеличением рук и ног, утолщением губ. Так как гормон роста влияет на развитие толерантности к глюкозе, у больных нередко развивается сахарный диабет.

Гигантизм, или акромегалия, наблюдается при эозинофиль-ной аденоме аденогипофиза.

Гиперпролактинемия проявляется повышением уровня пролактина в сыворотке крови и галактореей. Женщины страдают

464

465

бесплодием и вторичной аменореей (синдром аменореи—галак-тореи). Этот симптомокомплекс обнаруживается у молодых женщин вслед за прекращением приема оральных контрацептивов после длительного их использования. В аденогипофизе при ги-перпролактинемии обнаруживаются аденомы.

Гиперкортицизм (см. Гиперкортизолизм).

Гипофункция аденогипофиза (пангипопитуитаризм) сопровождается снижением выброса тропных гормонов. Отсутствие стимуляции органов-мишеней приводит к развитию гипотирои-дизма, гипогонадизма и гипоадренализма (летаргия, бесплодие, чувствительность к инфекции).

Причинами повреждения гипофиза могут быть опухоли, как аденомы, вызывающие сдавление железы, так и метастазы, опухоли соседних структур, кровоизлияния, особенно во время родов (синдром Шихана), облучение области гипофиза, гранулематоз-ные заболевания, особенно саркоидоз.

Опухолями аденогипофиза практически всегда являются аденомы; карциномы очень редки.

Функционирующие аденомы обычно моноклональные и вызывают гиперсекрецию одного гормона. Нефункционирующие аденомы встречаются реже, могут сдавливать железу и вызывать пангипопитуитаризм.

Для выявления предшественников гормонов используют им-муногистохическую технику.

Нейрогипофиз pacположен рядом или сразу за адено-гипофизом.

В отличие от гормонпродуцирующего аденогипофиза нейрогипофиз накапливает и выделяет два гипоталамических гормона: окситоцин, который стимулирует сокращение матки и вызывает начало лактации, и вазопрессин (антидиуретический гормон, АДГ), поддерживающий осмолярность сыворотки крови.

Дефицит вазопрессина вызывает развитие несахарного диабета, который проявляется полиурией. Основными причинами дефицита вазопрессина служат сдавление и разрушение нейроги-пофиза опухолями, облучение, кровоизлияния при травмах и хирургических вмешательствах.