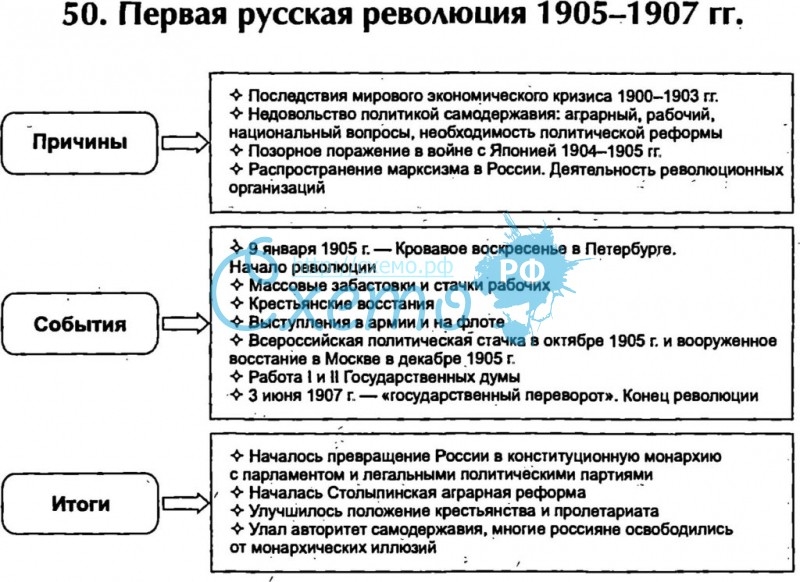

В каком году была первая российская революция: Первая русская революция: основные события

Первая русская революция: основные события

«17 октября 1905». И. Репин. Фото: public domain

Ровно 115 лет назад, 30 октября 1905 года, Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». Этим документом закончилась первая русская революция.

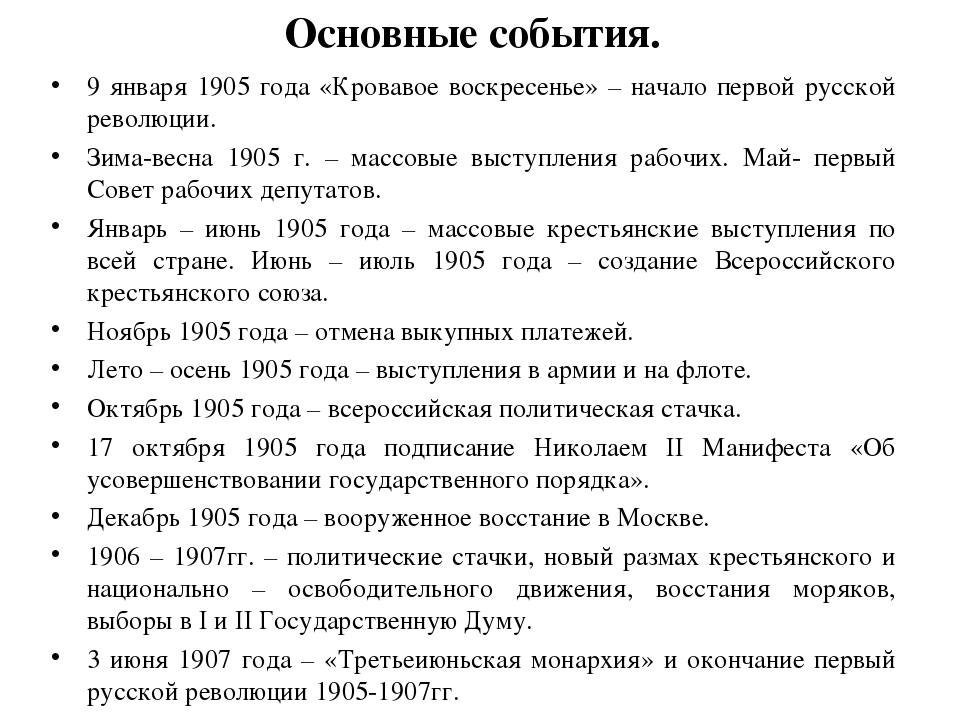

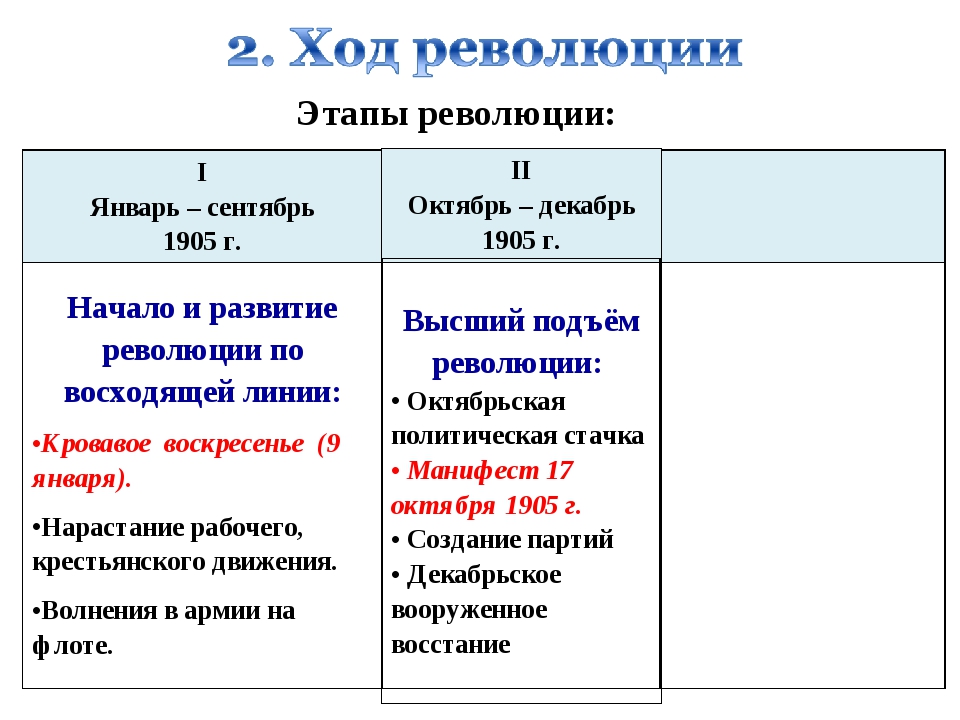

Первая русская революция началась (9) 22 января 1905 года с расстрела царскими войсками мирной демонстрации народа, двинувшегося к Зимнему дворцу просить у Николая II защиты от притеснений. Столичные власти не нашли лучшего средства остановить толпу, как рассеять ее картечью. Гибель невинных детей, женщин, стариков, с иконами в руках направлявшихся к царю-батюшке, привела к яростному революционному взрыву.

На сторону восставшего народа переходили воинские части. Летом 1905 года на сторону революции перешел эскадренный миноносец «Князь Потемкин Таврический». Осенью того же года отказалась подчиняться командованию часть Черноморского военно-морского флота (корабли «Очаков», «Св.

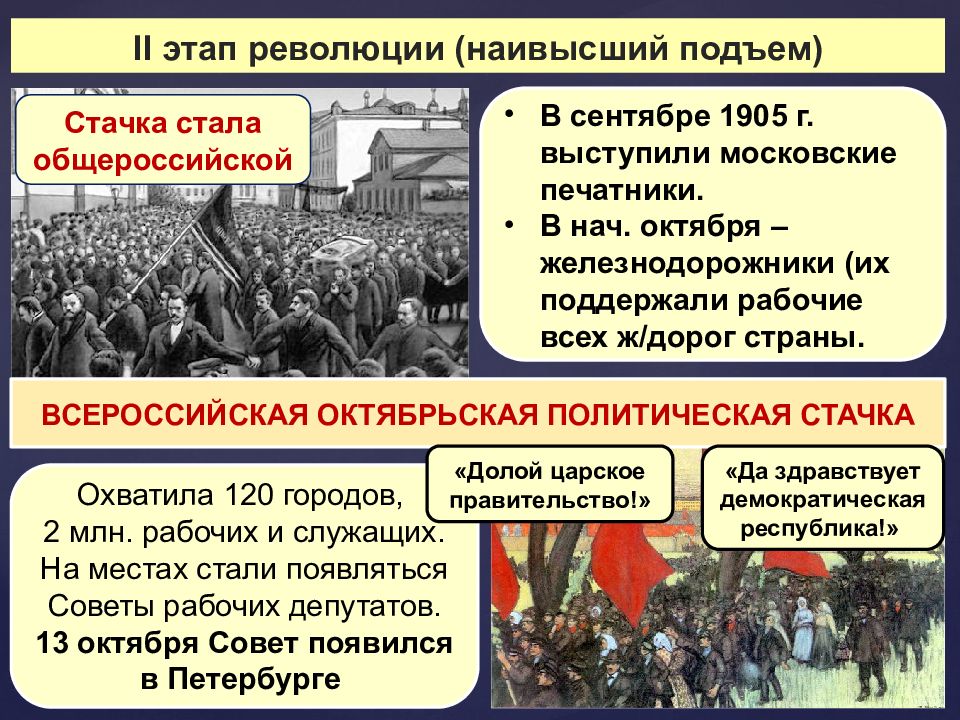

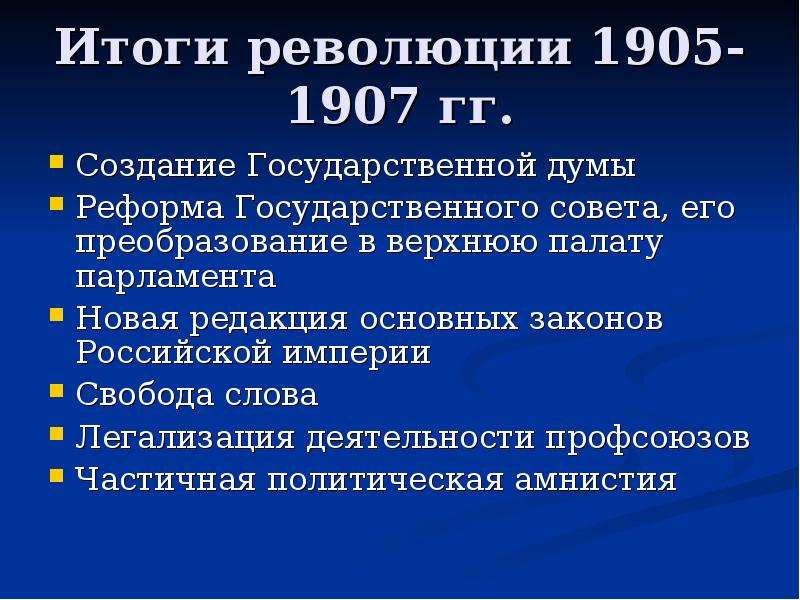

Апогей революции пришелся на октябрь 1905 года. В стране началась всероссийская политическая стачка. Стремясь с помощью реформ сбить накал революции, император (17) 30 октября 1905 года издал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» (Манифест 17 октября 1905 года), провозгласивший гражданские свободы: неприкосновенность личности, свобода слова, собраний, союзов. Он также предусматривал созыв Государственной Думы, без одобрения которой ни один закон не мог войти в силу.

В 1906 году Николаем II были утверждены основные законы Российской империи, законодательная власть закреплена за Государственным советом и Государственной думой. Тем не менее очень небольшая часть населения России расценила Манифест как победу революции. Из числа представителей этой части населения сформировались две правые политические партии — партия либерально-монархической буржуазии (конституционные демократы, или кадеты) и партия чиновников, помещиков и крупной буржуазии — «Союз 17 октября» (или октябристы).

Но многомиллионные массы крестьян и рабочих продолжали революционную борьбу. С 9 по 19 декабря 1905 года в Москве произошло вооруженное восстание, которое было жестоко подавлено. После московских событий начался постепенный спад революции. Разрозненные революционные выступления продолжались до середины 1907 года.

Революция 1905-1907 годов: заноза истории: историческая правда России от РВИО

Мне приходилось писать, что революция – это не локомотив истории, а таран истории. Таран может разрушить препятствие на пути дальнейшего развития общества. Революция может окончиться неудачей – таран может отскочить или пройти по касательной, направив общество в другом направлении.

Но бывают и частичные победы, недоделанные революции. Удар надламывает стену, по её поверхности идут трещины, таран проходит в стену, но не разрушает её. Таран застревает в стене. Это плохо для стены, но плохо и для развития общества.

А если сравнить этот исторический процесс не со стеной и тараном, а с живым организмом, то последствия такой революции подобны «занозе», острому осколку в теле. Пока он остаётся – происходит нагноение, и может лихорадить весь организм.

Недоделанные революции опасны своими последствиями, пока поставленные ими вопросы не решатся в ту или иную сторону – либо путем сокрушительной реакции, либо путем новой, «доводящей» революции, которая доделывает работу предыдущей.

Подъём стихии

В начале ХХ века Россия шла к революции, что типично для эпохи перехода от аграрного общества к индустриальному. Наиболее острыми и глубокими проблемами были аграрный кризис, тяжёлое положение рабочего класса, межнациональный кризис и противоречия между самодержавной системой и частью городских слоёв, прежде всего интеллигенцией. С точки зрения сторонников либерализации, самодержавие было неэффективно, не учитывало мнения общества при решении важнейших проблем, стояло на пути модернизации.

Острый конфликт между самодержавием и широкими народными массами возник в результате кровавого разгона массовой, преимущественно рабочей демонстрации 9 января 1905 года, которое стало практическим подтверждением равнодушия царской бюрократии к нуждам народа и её жестокости. 9 января авторитет самодержавия был подорван в глазах миллионов подданных империи. Также его подрывали поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов.

Слухи о «кровавом воскресенье» широко разошлись по стране, вспыхнули забастовки протеста в десятках городов. Однако забастовки вскоре прекратились, немало людей оправдывали императора, обвиняя в январской трагедии окружение царя и провокаторов-бунтовщиков. Но «Кровавое воскресенье» стало лишь толчком к давно назревавшему революционному процессу, причиной которого был социально-экономический кризис и отставание политических преобразований от социальных изменений.

В условиях революционного кризиса, когда старые представления о жизни теряли авторитет, идеи оппозиционных партий быстро распространялись в народе и, накладываясь на народное мировоззрение, формировали политическую позицию рабочего класса и крестьянства, солдат, национальных меньшинств и других групп населения. Но проникновение оппозиционных и революционных взглядов в разные социальные группы шло неравномерно, и поэтому до октября 1905-го революционное движение развивалось вспышками, которые происходили разрозненно и подавлялись одна за другой. Это позволяло властям удерживать ситуацию под контролем.

Но проникновение оппозиционных и революционных взглядов в разные социальные группы шло неравномерно, и поэтому до октября 1905-го революционное движение развивалось вспышками, которые происходили разрозненно и подавлялись одна за другой. Это позволяло властям удерживать ситуацию под контролем.

Наиболее массовым было крестьянское движение. Оно было направлено прежде всего не против самодержавия, а против помещиков. Крестьяне поджигали помещичьи имения, разбирали инвентарь и запасы. Они стремились запугать и выгнать помещиков из сельской местности, чтобы затем поделить их землю. В районы волнений отправлялись войска, которые пороли крестьян и арестовывали зачинщиков выступлений. Но на место арестованных община выдвигала новых лидеров, и движение не прекращалось. Зато теперь крестьяне уже ненавидели самодержавие.

В некоторых деревнях крестьяне даже оказывали войскам вооружённое сопротивление, провозглашая своё общинное самоуправление самостоятельными республиками. Рост крестьянского движения привёл к созданию Всероссийского крестьянского союза. В конце года Союз в целом по стране имел 470 сельских и волостных отделений, насчитывающих около 200 тыс. человек. 3 ноября 1905 года был принят указ о прекращении выплаты выкупных платежей. Однако эта мера не успокоила крестьян.

Рост крестьянского движения привёл к созданию Всероссийского крестьянского союза. В конце года Союз в целом по стране имел 470 сельских и волостных отделений, насчитывающих около 200 тыс. человек. 3 ноября 1905 года был принят указ о прекращении выплаты выкупных платежей. Однако эта мера не успокоила крестьян.

Социал-демократы, которые считали себя представителями рабочего класса (на что он их не уполномочивал) стали спорить – можно ли вступать в союз с «отсталым» и «мелкобуржуазным» крестьянством. Всё равно результатами революции воспользуется буржуазия. Ведь Россия – отсталая страна, и революция здесь может быть пока только буржуазная. Этот вопрос не смущал социалистов-революционеров (эсеров), которые считали, что социализм можно строить на основе крестьянской общины, и крестьяне ничем не хуже рабочих. Ленин, к ужасу ортодоксальных марксистов, выступил за создание после победы над самодержавием правительства из представителей рабочих и крестьян.

Рабочие с мая 1905-го создавали органы самоорганизации, которые вскоре стали называться Советами рабочих депутатов.

Всего в стране в 1905 году возникло 55 Советов. Наиболее влиятельным был Петербургский, в котором состояло 562 депутата, преимущественно от заводов, фабрик и революционных партий. Его первым председателем стал левый юрист Георгий Хрусталёв-Носарь. После арестов последним исполняющим обязанности председателя был 26-летний социал-демократ Лев Троцкий. В декабре депутаты совета были арестованы. Стачки, координируемые Советами, иногда охватывали целые города.

В результате революция быстро вышла за рамки буржуазных задач введения либеральных порядков – рабочие стали требовать решения прежде всего их проблем: улучшения условий труда и оплаты, социальных гарантий – всего того, что позднее возникло в развитых странах и стало называться социальным государством.

В условиях революции вышли на арену и национальные движения: пока, как правило, с требованиями широкой автономии в рамках Российского государства. Происходили массовые волнения в Польше, Латвии, Грузии и других «национальных окраинах». Они сопровождались столкновениями с войсками, вооружёнными нападениями на представителей власти.

Эсеры продолжали террористическую войну против самодержавия, которую тогда поддерживала значительная часть интеллигентской общественности. В феврале 1905-го эсером Иваном Каляевым был убит московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, дядя императора.

Волнения затронули армию и флот. 14 июня восстала команда броненосца «Потёмкин». Черноморская эскадра получила приказ потопить мятежный броненосец, но не выполнила его. «Потёмкин» ходил по Черному морю, но, впрочем, реальной поддержки нигде не получил, и 25 июня вынужден был сдаться румынским властям. Восстание показало, что вооруженные силы ненадёжны, но в то же время оппозиция не в состоянии объединить усилия разрозненных выступлений. В ноябре в Севастополе под руководством лейтенанта Петра Шмидта произошло восстание уже нескольких кораблей флота, но и оно было быстро локализовано и подавлено.

В ноябре в Севастополе под руководством лейтенанта Петра Шмидта произошло восстание уже нескольких кораблей флота, но и оно было быстро локализовано и подавлено.

Оппозиционные партии в это время ещё только разворачивали свои действия в России, постепенно выходя из подполья. Наиболее известной организацией оппозиции был Союз союзов, который объединял только что возникшие профсоюзы рабочих и общественные союзы интеллигенции. Члены подпольных партий действовали в этих организациях, распространяя через них свои взгляды. Вскоре в их рядах были уже не сотни, а тысячи членов, но этого всё равно было очень мало для того, чтобы взять под контроль массовое забастовочное и крестьянское движение, насчитывавшее миллионы людей.

Чтобы успокоить общество, император 6 августа 1905-го обещал созвать законосовещательную думу (парламент, который имеет право не принимать законы, а только представлять их проекты императору). Оппозиционные силы выступили против этой «Булыгинской думы», названной так по фамилии тогдашнего министра внутренних дел.

Таким образом, до осени революция представляла из себя множество разрозненных выступлений. Стихия преобладала над организованностью, но разные революционные потоки постепенно сближались.

Победа гражданского неповиновения

Революция смогла одержать первую (и единственную) серьёзную победу благодаря октябрьской стачке 1905 года. Это была кампания гражданского неповиновения, несотрудничества с властями. Такой метод ненасильственной борьбы потом брали на вооружение такие известные лидеры, как Махатма Ганди в Индии и Мартин Лютер Кинг в США. Но впервые в широком масштабе успешная кампания неповиновения была осуществлена в России в октябре 1905-го.

У октябрьской стачки не было очевидных организаторов – просто активисты разных направлений ждали повода для выступления, и когда забастовали железнодорожники 8 октября, их стали поддерживать все недовольные. Остановились железные дороги, экономика страны была парализована. Демократически настроенная интеллигенция и рабочие вышли на улицы с требованием гражданских свобод, в том числе свободы стачек и профсоюзных организаций, введения конституции. Крестьянство поддержало выступление горожан, одновременно решая собственную проблему – громя дворянские усадьбы. Власть оказалась в критической ситуации.

Крестьянство поддержало выступление горожан, одновременно решая собственную проблему – громя дворянские усадьбы. Власть оказалась в критической ситуации.

В этих условиях лидеру либерального чиновничества графу Сергею Юльевичу Витте удалось убедить императора подписать манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», провозглашавший введение гражданских свобод и выборы в законодательное собрание – Думу. На основании манифеста создавался Совет министров во главе с премьер-министром, который персонально отвечал за работу всего правительства и отчитывался перед императором. Премьером стал Витте.

Начался «праздник непослушания» и «пир демократии». Манифест 17 октября провозглашал политическую амнистию, которая позволила вернуться в страну лидерам оппозиционных политических партий, а самим этим партиям выйти из подполья. Оппозиционные либералы создали партию кадетов, более умеренные – октябристов, так как манифест 17 октября удовлетворил их мечты.

В то же время сторонники самодержавия решили, что манифест вырван у царя под угрозой насилия и должен быть отменён. Их называли «черносотенцами». Руководители черносотенных, монархических партий утверждали, что «чёрная сотня» – это простой народ, спасавший Россию в ходе Смуты, в войне 1812 года, да и в другие времена. Они действовали силой против революционеров и евреев, которых считали виновниками начавшейся смуты. Революционные партии стали действовать более открыто, хотя окончательно из подполья не вышли. Репрессии против них продолжались.

Их называли «черносотенцами». Руководители черносотенных, монархических партий утверждали, что «чёрная сотня» – это простой народ, спасавший Россию в ходе Смуты, в войне 1812 года, да и в другие времена. Они действовали силой против революционеров и евреев, которых считали виновниками начавшейся смуты. Революционные партии стали действовать более открыто, хотя окончательно из подполья не вышли. Репрессии против них продолжались.

Революция привела к изменению принципов государственного устройства. Российская империя стала конституционной монархией с легальной многопартийностью и другими структурами гражданского общества. Но народ, ставший ударной силой революции, от этого ещё ничего не получал. Так что октябрьская победа воспринималась лишь как первый шаг в борьбе за социальные права. Значительная часть рабочей массы хотела действовать. Но, в отличие от октября, не по всей России.

Революция – это сочетание целенаправленных действий революционных групп и массовых стихийных выступлений. Революционные «серфингисты» лавируют на кромке стихии, двигаясь по волне к цели. Но выглядит всё так, что они ведут волну за собой. Но волна имеет свои причины и динамику, важно не оторваться от неё. Иначе произойдёт болезненное падение.

Революционные «серфингисты» лавируют на кромке стихии, двигаясь по волне к цели. Но выглядит всё так, что они ведут волну за собой. Но волна имеет свои причины и динамику, важно не оторваться от неё. Иначе произойдёт болезненное падение.

Баррикады

Какая революция без баррикад? В XIX – начале ХХ века они были признаком и символом революции. Добившись первых успехов, революционеры, опираясь на возбуждённых рабочих, решили «додавить» самодержавие и разрушить треснувшую стену старой системы.

В начале декабря железнодорожники начали новую забастовку. В столице она была подавлена, а Совет рабочих депутатов арестован за призыв не платить налоги. Но в Москве рабочие депутаты, находившиеся под влиянием большевиков, призвали к всеобщей стачке, которая 8 декабря переросла в восстание.

Вооружённое восстание в Москве представляло собой преимущественно партизанские действия. Небольшие группы вооруженных дружинников – эсеров и социал-демократов – внезапно нападали войска и полицию, и тут же скрывались в переулках и подворотнях. Рабочие строили баррикады, которые затрудняли движение войск. Перебросить войска в Москву из других мест тоже было трудно, так как железные дороги бастовали. Но в конце концов правительству удалось перевезти в Москву гвардейские части из Санкт-Петербурга. Получив большой перевес в силах, армия провела зачистку улиц от вооружённых революционеров. Заставая гражданского человека с оружием в руках, военные расстреливали его. Дружины отошли в рабочий район Пресни, где на Горбатом мосту пытались сдержать натиск войск. Артиллерия била по жилым кварталам, Пресня горела. К 18 декабря восстание было подавлено.

Рабочие строили баррикады, которые затрудняли движение войск. Перебросить войска в Москву из других мест тоже было трудно, так как железные дороги бастовали. Но в конце концов правительству удалось перевезти в Москву гвардейские части из Санкт-Петербурга. Получив большой перевес в силах, армия провела зачистку улиц от вооружённых революционеров. Заставая гражданского человека с оружием в руках, военные расстреливали его. Дружины отошли в рабочий район Пресни, где на Горбатом мосту пытались сдержать натиск войск. Артиллерия била по жилым кварталам, Пресня горела. К 18 декабря восстание было подавлено.

В декабре 1905 – январе 1906 года восстания меньших размеров произошли в десятках городов страны от Новороссийска до Владивостока. Везде советы и революционные дружины на короткое время брали власть, но затем подходили воинские части и подавляли восстание. Поражение декабрьских восстаний привело к значительному ослаблению революционных партий и их авторитета. Но оно оказало воздействие на самодержавие – в разгар Московского восстания были приняты законы, которые закрепляли и конкретизировали положения манифеста 17 октября.

Попытка свержения самодержавия в декабре 1905-го окончилась неудачей. Ленин видел причины этого в плохой подготовке и координации, что как бы подтверждало оправданность его требования организационного централизма революционных сил. Но ведь в октябре волна рабочего и крестьянского движения не управлялась из единого центра, а достигла успеха. Значит, причина поражения в другом.

Декабрьское вооружённое восстание не было поддержано страной, да и большинством рабочих. Радикальный «авангард» оторвался от народной толщи. И произошёл срыв, поражение революции. Но оно не было окончательным, ведь впереди были выборы в Государственную думу. Казалось, что её законодательство подведет итог волнениям, удовлетворит насущные нужды народа.

Революционные думы

Под давлением революционных выступлений Николай II смирился с тем, что его власть будет ограничена парламентом. 11 декабря 1905 года издаётся указ «Об изменении положения о выборах в Государственную думу». В соответствии с ним практически всё мужское население страны в возрасте старше 25 лет (кроме солдат, студентов, подённых рабочих и части кочевников) получило избирательные права.

В соответствии с ним практически всё мужское население страны в возрасте старше 25 лет (кроме солдат, студентов, подённых рабочих и части кочевников) получило избирательные права.

20 февраля 1906 года вышло «Учреждение Государственной думы», в котором определялась её компетенция: прежде всего, предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, утверждение государственного бюджета. Но выбираться должна была только нижняя палата парламента – Государственная дума, а верхней палатой становился наполовину назначаемый императором Государственный совет.

Окончательно изменение политической системы было закреплено 23 апреля 1906 года в «Основных законах Российской империи», что означало превращение страны в конституционную монархию. Провозглашалось, что никакой новый закон не может быть принят без одобрения Государственного совета и Государственной думы и «восприять силу» без утверждения императора. Пересмотр «Основных законов» допускался лишь при единстве мнений государя и обеих палат парламента.

Выборы в Государственную думу были непрямыми и неравными. Выборы проходили по куриям: уездных землевладельцев, городской, рабочей и крестьянской. Каждая курия избирала выборщиков, которые уже выбирали депутатов. Представительство рабочих было уменьшено, а помещиков — увеличено. Крупные землевладельцы сразу избирали выборщиков от губернии, а остальные землевладельцы – сначала уездных выборщиков, а те уже – губернских. Также трёхступенчатыми были выборы от рабочих. Для крестьян выборы были четырёхступенчатыми. Соотношение голосов землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей курии было 1:3:15:45. Тем не менее, из-за своей многочисленности крестьяне выбирали большое число депутатов.

Император надеялся, что крестьянские депутаты поддержат режим и будут противостоять депутатам от рабочих и интеллигенции. Но этого не произошло. После выборов в марте – апреле большинство крестьянских депутатов образовали «трудовую группу» («трудовики»), которая оказалась близка по взглядам к эсерам. Трудовики требовали передать помещичью землю крестьянам, расширить полномочия избранных органов власти и ограничить права монарха либо даже ввести республику.

Трудовики требовали передать помещичью землю крестьянам, расширить полномочия избранных органов власти и ограничить права монарха либо даже ввести республику.

Часть социалистов, в том числе большевики, бойкотировали выборы, так как не признавали права царя принимать правила выборов и ограничивать полномочия парламента. Было выбрано 153 кадета, 107 трудовиков (в их состав сначала входили и социал-демократы), 63 депутата от национальных окраин (поляки, литовцы, латыши и т.д.), 13 октябристов и др. «Черносотенцы» выборы проиграли.

Император не мог провести через думу консервативные законы, а депутаты не могли утвердить свои демократические инициативы, так как Государственный совет не собирался их одобрять. Работа парламента зашла в тупик. 8 июля 1906 года Николай II распустил Первую Государственную думу, объявил новые выборы и назначил премьер-министром Петра Аркадьевича Столыпина, известного своей жесткой контрреволюционной позицией.

Роспуск Думы вызвал политический кризис в стране. Авторитет депутатов, «народных избранников», был очень высок. Группа депутатов, в большинстве своём кадеты, собралась в Выборге и приняла воззвание, призывавшее избирателей не платить налоги, так как налоги недействительны без утверждения Государственной думой. Этот призыв нёс большую угрозу самодержавию, так как оно могло оказаться без средств. Депутаты, подписавшие Выборгское воззвание, были арестованы.

Авторитет депутатов, «народных избранников», был очень высок. Группа депутатов, в большинстве своём кадеты, собралась в Выборге и приняла воззвание, призывавшее избирателей не платить налоги, так как налоги недействительны без утверждения Государственной думой. Этот призыв нёс большую угрозу самодержавию, так как оно могло оказаться без средств. Депутаты, подписавшие Выборгское воззвание, были арестованы.

Революционные партии решили действовать еще радикальнее. Эсеры подняли восстание в крепостях Свеаборг, Кронштадт и Ревель. Но и на этот раз армия осталась в целом на стороне царизма. Свеаборг, который удалось захватить восставшим, был обстрелян с моря и взят штурмом.

Летом 1906 года с новой силой поднялось крестьянское движение. Эсеры и анархисты продолжали вести террористическую борьбу. От их рук погибло несколько тысяч человек, в большинстве своем – чиновников и военнослужащих. Террористами-самоубийцами была взорвана даже дача Столыпина. Сам премьер получил только лёгкое ранение, но погибли десятки случайных людей.

В августе 1906-го правительством были введены военно-полевые суды. Они возглавлялись не профессиональными юристами, а офицерами, которые судили не военнослужащих, а гражданских лиц. Эти суды сотнями выносили смертные приговоры за неповиновение властям и участие в восстаниях. До своей ликвидации в апреле 1907 года они вынесли более тысячи смертных приговоров (примерно половина политических казней периода правления Столыпина).

В этих условиях состоялись выборы во вторую Думу. Она открылась 20 февраля и оказалась ещё радикальнее первой. Трудящиеся классы устами своих депутатов требовали ликвидации самодержавия и передачи земли крестьянам. На этот раз революционные партии не стали бойкотировать выборы, и в Думе образовались эсеровская и социал-демократическая группы депутатов, которые использовали парламентскую трибуну для революционной агитации. Трудовики получили 104 места; кадеты – 98; социал-демократы – 65; эсеры — 37; правые – 34; народные социалисты – 16; умеренные и октябристы – 32; национальные группы (польское коло, мусульманская группа) – 76.

Стало ясно, что и через эту Думу правительство не сможет провести необходимые ему законы. Опыт работы Думы первых двух созывов показал неготовность демократической общественности к сотрудничеству с правительством.

Переворот 3 июня и итоги революции

Столкнувшись с сопротивлением Думы, Николай II и Столыпин решили нарушить принятые под давлением революции законы. Правительство воспользовалось встречей депутатов социал-демократов с группой недовольных солдат. Обвинив социал-демократическую фракцию в подготовке военного восстания, 1 июня Столыпин обратился в Думу с требованием отстранить от заседаний 55 членов социал-демократической фракции и немедленно арестовать 16 из них по обвинению в заговоре против правительства. Дума не удовлетворила это требование, но социал-демократическая фракция была арестована.

3 июня 1907 года вышел императорский указ о роспуске Думы. Но при этом следующие выборы назначались уже по новому избирательному закону, который значительно сокращал курии рабочих и крестьян. Голос одного помещика приравнивался к 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих. Закон был принят императором в обход Думы, что грубо нарушало закон. Поэтому события 3 июня оцениваются в литературе как государственный переворот, совершенный сверху.

К лету 1907-го революционные выступления рабочих, крестьян, брожение в армии почти прекратились. Очагом оппозиционной активности оставалась Дума. Роспуск Думы означал ликвидацию этого очага. Переворот 3 июня поставил точку в истории Первой русской революции.

Во многих отношениях революция потерпела поражение. Императорский режим устоял, революционные партии не получили власти, восстания были подавлены, крестьяне так и не смогли получить землю помещиков, жизнь рабочих не была улучшена, их советы были разогнаны. Но революция — слишком мощный и глубокий социальный процесс, чтобы остаться без последствий.

Если партии, пытавшиеся руководить народными массами, потерпели поражение, то самим народным массам и их общественным организациям удалось добиться некоторых успехов.

Во-первых, в Российской империи самодержавие впервые было ограничено законодательными органами власти.

Во-вторых, были провозглашены и частично соблюдались гражданские права и свободы.

В-третьих, рабочие получили право создавать свои организации – профсоюзы – которые отстаивали права пролетариев в борьбе с предпринимателями.

В-четвёртых, государство пошло на уступки и крестьянам – в 1906 году были отменены выкупные платежи, которые крестьяне вынуждены были платить начиная с реформы 1861-го. Тогда же, в 1906-м, правительство Столыпина приступило к аграрным реформам.

Но, несмотря на эти меры, революция не смогла решить основных проблем, стоявших перед страной. Её достижения стали не столько выходом из положения, сколько «занозой».

Право рабочих на стачку не было чётко урегулировано, что время от времени приводило к столкновениям, крупнейшим из которых стал Ленский расстрел 1912 года.

Столыпинская реформа имела противоречивое влияние на село, но в любом случае не разрешила аграрного кризиса, а в ряде случаев и обострила аграрные конфликты.

Межнациональные конфликты получили политическое оформление.

Главное достижение революции – Государственная дума – оказалась безвластной, но в то же время стала центром, в котором концентрировались политики, недовольные чиновничеством. При первом же серьёзном испытании она могла стать легальным и популярным штабом оппозиции. Так и случилось во время Первой мировой войны, когда даже октябристские политики стали готовить либеральный переворот.

Только «вынуть занозу» с помощью верхушечного переворота было нельзя – проблема была в глубоких социальных противоречиях, которые поразили Россию уже в начале ХХ века. И новая революция не могла остановиться на верхушечных либеральных задачах.

***

Литература

Головков Г.З. Бунт по-русски: палачи и жертвы. Рандеву с революцией 1905-1907 гг. М., 2005;

Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005;

Первая Российская: справочник о революции 1905-1907 гг. М., 1985;

Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996;

Шанин Т. Революция как момент истины. 1905-1907 — 1917-1922. М., 1997;

Шубин А.В. Социализм: «золотой век» теории. М., 2007.

Читайте также:

Александр Шубин. Лекция «Первая российская революция»

Манифест об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 г.

***

Андрей Смирнов. Казахстан сдруживался с Россией по частям и долго

Иван Зацарин. Иначе нас сомнут. К 61-летию космодрома Байконур

Андрей Сорокин. Какое кино нужно стране: о том, чему полезному учит нас сегодня наша история

Евгений Бай. Военная предыстория революции: как строили «Русский паровой каток» после неудач 1905 года

Иван Зацарин. Его невозможно уничтожить. К 26-й годовщине договора об уничтожении химоружия

Дмитрий Михайличенко. Половцы: степные ветры. Как они не давали Руси скучать

Иван Зацарин. Наш великий 1937-й. К 79-летию возвращения в Россию писателя Куприна

Егор Яковлев, Дмитрий Пучков. От войны до войны. Часть 6: разлад России с союзниками и вероятность сепаратного мира в 1916 году

Полина Яковлева. Второй фронт Клементины Черчилль

Первая русская революция — «генеральная репетиция 1917 года»

Революция 1905 года: причины

Революция 1905 — 1907 годов была вызвана внутренними причинами, которые в России того времени называли вопросами. Это аграрный вопрос, то есть кризис в сельском хозяйстве и поиск способов его разрешения. Это рабочий вопрос: бедственное положение рабочих и попытка изыскать методы для его улучшения. Это национальный вопрос, связанный с разными культурными традициями многочисленного населения Российской империи.

Еще одной из причин революции, которую нередко выводят даже в качестве первой, главной, стала неудача внешней политики России. Некоторые исследователи до сих пор убеждены, что если бы Российская империя успешно расправлялась со своими врагами, то никакой революции бы не было. И все же среди требований, с которыми 9 (22) января люди пришли к государю, война не играла ключевой роли. Однако она, а точнее, поражение России в Русско-японской войне, Портсмутский мир, подписанный Сергеем Юльевичем Витте, подорвали престиж самодержавия, став одним из факторов, способствовавших началу революционного процесса.

Подписание Портсмутского мира. (arseniev.org)

Возвращаясь к причинам внутренним, отметим, что 15 (28) июля 1904 года эсерами был убит министр внутренних дел Плеве — очень важная фигура в конструкции консервативной монархии Николая II. Это человек, который вел борьбу против революционного движения, был противником уступок, перемен. Занявший его место Святополк-Мирский придерживался совершенно иных взглядов. Его деятельность на посту министра внутренних дел характеризовалась более свободным политическим режимом. В чем конкретно это выражалось? На первый план вышли не революционные движения, а либерально настроенная интеллигенция, которая, организуя банкеты, всевозможные конференции, выступала на них с идеей собрать либо Земский собор, либо какой-то другой представительный орган власти, который будет говорить с государем в обход бюрократии от имени общества (под обществом понималось общество интеллектуалов).

С аналогичными идеями выступал и священник Георгий Гапон, пользовавшийся большой популярностью среди рабочих. В его проповедях явно прослеживался социальный подтекст.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, царское правительство, желая отвести рабочую массу от опасного союза с либеральной общественностью и в то же время как-то контролировать ее, дало согласие на создание, по существу, первого в России профсоюза — «Собрания петербургских фабрично-заводских рабочих».

«Кровавое воскресенье»

В конце 1904 года Гапон, неоднократно выступавший за создание так называемого социального государства, но так и не получивший поддержки со стороны властей, обратился к социал-демократам, а затем и к либеральной интеллигенции, к социалистам-революционерам, которые откликнулись на его начинания. Возникла идея составить петицию и пойти с ней к царю. Спусковым механизмом в осуществлении этой затеи стала стачка на Путиловском заводе с увольнением нескольких членов гапоновского общества. Чем не повод апеллировать к царю-батюшке, защитнику и покровителю?

Что сделал Николай? Не желая уступать давлению, перед приходом демонстрации он просто покинул Петербург. Расхлебывать сложившуюся ситуацию пришлось петербургскому начальству: Фуллону, Святополк-Мирскому.

«Кровавое воскресенье». Источник: life.ruИ вот 9 (22) января колонны рабочих начали стягиваться к центру Петербурга. В этих рядах были и вооруженные революционеры, в любой момент готовые воспользоваться предоставившимся шансом начать революционные действия. Возглавлял колонну Гапон, который понимал, что идет на большой риск. Несмотря на выставленные войска, он надеялся, что государь вступит с демонстрантами в политический диалог. Однако этого не произошло. Власть ответила огнем.

Развернутая против собственного народа война потрясла страну, либеральную интеллигенцию, широкие массы. Престиж самодержавия был подорван.

Первая российская революция: итоги

После январских происшествий Святополк-Мирский был смещен с политической сцены. Председатель кабинета министров Сергей Юльевич Витте, вернувшись из Портсмута, предпринял попытку убедить царя в необходимости тех или иных политических сдвигов и перемен. Николай на это не согласился. Тем временем обстановка в стране становилась все более и более накаленной: продолжились акты терроризма, рабочие волнения вспыхивали то в одном, то в другом городе, развернулось национальное движение и, пожалуй, самое страшное для самодержавия, начались некоторые колебания в армии.

В июне 1905 года взбунтовалась команда броненосца «Потемкин». За ней, уже в ноябре, на Черноморском флоте под руководством лейтенанта Шмидта восстали матросы «Очакова». Но все это были неподготовленные выступления, вспышки. Армия по-прежнему оставалась лояльной Николаю II.

Переломным моментом, вынудившим государя пойти на широкие уступки, стала Октябрьская забастовка 1905 года. 17 октября был принят Манифест об усовершенствовании государственного порядка или, как он вошел в историю, Октябрьский манифест, который провозглашал введение гражданских свобод, а также выборы в Государственную думу.

В это время стремительно формировались, а точнее выходили из подполья, политические партии: Конституционно-демократическая во главе с Милюковым, «Союз 17 октября» под началом Гучкова, «Союз русского народа», возглавляемый Дубровиным, и ряд других.

В марте — апреле 1906 года прошли выборы в Государственную Думу. Результат их был достаточно неожиданным: черносотенцы потерпели полное поражение, успех был на стороне трудовиков, либеральных партий. Избранные депутаты стали требовать аграрного закона, дальнейшего ограничения самодержавия. Николай II церемониться не стал. Он назначил премьер-министром Петра Аркадьевича Столыпина, который в ноябре 1906 года анонсировал аграрную реформу, а Думу распустил.

Следующая, вторая по счету, Государственная дума была избрана весной 1907 года. Она оказалась еще радикальней предыдущий. В июне 1907 года Столыпин решился и на ее роспуск.

Так подошла к концу Первая российская революция. Она оказалась незавершенной, но и не потерпела полного поражения. События 1905 — 1907 годов принесли ряд важных итогов. Во-первых, было ограничено самодержавие. Во-вторых, пусть и частично, но все-таки соблюдались провозглашенные гражданские свободы. Они стали несколько шире. В-третьих, рабочие получили право на создание профсоюзов и на проведение экономических стачек, то есть на борьбу за свои права уже в легальном пространстве. И, наконец, были начаты столыпинские аграрные реформы.

Историки о причинах и последствиях восстания 1905 года: Лекторий: Библиотека: Lenta.ru

В Центре документального кино в рамках совместного проекта Фонда Егора Гайдара и Вольного исторического общества «Исторический момент» состоялась дискуссия на тему «Первая русская революция: провал или пролог?», участниками которой стали доктор исторических наук, профессор РАНХиГС Константин Морозов и доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Кирилл Соловьев. Ведущим беседы выступил историк и телеведущий Николай Сванидзе. «Лента.ру» публикует основные тезисы выступлений историков.

Константин Морозов:

Революция 1905 года стоит в одном ряду с другими европейскими революциями, которые привели к падению обветшалых и неспособных ответить на новые исторические вызовы абсолютных монархий. Консервация устаревших общественных отношений, нежелание учитывать интересы новых классов (буржуазии, интеллигенции, пролетариата) имела для дореволюционной России тяжелые последствия. То, что самодержавие было анахронизмом и мешало дальнейшему развитию страны, осознавала даже высшая аристократия. Важно понимать, что любая революция сначала происходит в головах людей и лишь потом осуществляется на практике, хотя период ее вызревания может длиться очень долго.

Революция 1905 года стала неожиданностью для всех, хотя к ней Россия шла давно. Например, американский историк Ричард Пайпс считает ее прологом студенческие волнения 1899 года. Министр иностранных дел Александр Извольский полагал, что царский режим стал рушиться еще при Александре III, а публицист Марк Вишняк вел отсчет конца самодержавия от середины 1870-х годов, когда Александр II остановил Великие реформы и решил «подморозить» страну. Россию и правящую династию от революции могло спасти только введение конституционной монархии. Но последние Романовы в стремлении сохранить незыблемыми самодержавные основы своей власти в итоге все потеряли и привели страну к катастрофе 1917 года.

Кирилл Соловьев:

Революция — это, прежде всего, диагноз правящего режима. Главной движущей силой русской революции была сама власть, чьи коренные пороки порождали недовольство в обществе. Историк Александр Степанский справедливо говорил, что никто так не способствовал ей, как Николай II (естественно, сам того не желая). Причиной любого восстания становится не сила общественного давления, а внезапная слабость верховной власти, когда она неожиданно обнаруживает вокруг себя вакуум и пустоту, и ей не на кого больше опереться. Подобная ситуация сложилась в октябре 1905 года, когда главной оппозиционной силой стало ближайшее окружение императора, ведь разговоры о конституции в России велись в течение многих десятилетий, и многие представители высшей бюрократии тоже стремились к переменам.

Улица Арбат в баррикадах

Фото: РИА Новости

После революции Россия стала качественно иной страной. Появилось выборное представительство, свободная пресса, и самое главное — монархия перестала быть неограниченной. Конечно, манифест от 17 октября 1905 года по своей сути был не конституцией, а декларацией о намерениях, но сам Николай II в частной переписке признавал, что подписал именно конституционный акт.

Кирилл Соловьев:

Любая революция подобна большому взрыву, после которого вся система вновь собирается по элементам. Но после первой русской революции новый политический механизм Российской империи создали из старых архаичных элементов, поэтому в нем было множество анахронизмов и противоречий. Его главной отличительной чертой стала постоянная борьба между либералами и революционерами с одной стороны, посчитавшими уступки Николая II недостаточными, и консерваторами с другой стороны, полагавшими эти новшества чрезмерными.

Конечно, думская монархия в России после 1905 года была больной системой, хотя и не безнадежной. Она имела все шансы выздороветь, но этому помешала Первая мировая война, до крайности обострившая все ее пороки и противоречия.

Константин Морозов:

Политическая система страны после первой русской революции осталась недореформированной, поэтому нельзя говорить о каком-то ее новом качестве. Государственная дума так и не стала полноценным парламентом, хотя была больше на него похожа, чем нынешняя.

Не хватало одного шага — позволить Думе утверждать назначение министров, но именно на это Николаю II не хватило политической воли. После 3 июня 1907 года он опять попытался «подморозить» ситуацию, отказавшись от диалога с обществом и дальнейшего пути по превращению России в конституционную монархию. После этого события 1917 года стали неизбежными.

Константин Морозов:

Оппозиционный терроризм, сильно проявивший себя в ходе первой русской революции, возник на гребне революционного движения, охватившего Россию во второй половине XIX века на фоне противостояния власти и интеллигенции. Почему интеллигенция шла в революцию? Люди гуманитарных профессий не могли реализовать себя без творческой свободы, неотделимой от свободы политической, которую власть не спешила предоставлять.

Разрушенные улицы после Кронштадтского восстания

Фото: РИА Новости

Эти противоречия, вызревавшие в течение нескольких десятилетий, привели в итоге к всеобщему ожесточению, итогом которого стал революционный терроризм. Он подпитывался как государственным террором в виде ответной реакции, так и широкой общественной поддержкой. Почему интеллигенция во многом сочувствовала террористам? К тому времени все устали от власти, которая своей бесконтрольностью и неэффективностью вызывала всеобщую ненависть и презрение.

Кирилл Соловьев:

Если говорить о столыпинских репрессиях против революционеров, о пресловутых «столыпинских галстуках» и «столыпинских вагонах», то их масштаб был несоизмерим с разгулом оппозиционного терроризма. За все время существования военно-полевой юстиции в России казнили около 2800 человек (для того времени колоссальная цифра), но жертв революционного террора было в несколько раз больше.

Безусловно, Петр Столыпин во многом воплотил идеи своего предшественника, Сергея Витте, хотя, в отличие от него, Столыпин был публичным политиком и вполне органично смотрелся на трибуне Государственной думы. Трагедия Столыпина была в том, что он стал жертвой собственных идей, поскольку главным препятствием задуманных им системных преобразований стала та самая Дума, которая должна была быть их главной опорой. Поэтому наиболее важные реформы (судебная, местного самоуправления) потерпели неудачу или были существенно искажены.

Кирилл Соловьев:

Революции всегда происходят неожиданно, поскольку чаще всего власть не обрушивается под ударом мощной общественной стихии, а осыпается под грузом собственных ошибок, пороков и противоречий. Беда России в том, что у нас изменения общества всегда опережали эволюцию правящего режима. Такая асинхронность развития страны постоянно создавала ситуацию вечного противостояния между властью и обществом, которое в начале XX века закономерным образом завершилось революцией.

Проблема была и в сущности русского самодержавия. Вопреки распространенному представлению, роль монарха в императорской России была не столь существенна. Государь во многом был лишь игрушкой в руках различных придворных олигархических группировок. Поскольку ему зачастую приходилось легитимировать решения, принимаемые не им, эту систему невозможно было изменить изнутри. Самодержавие в начале XX века оказалось неспособным самостоятельно поделиться частью своей власти с обществом, поэтому революция была неизбежна.

Конвоиры ведут арестованного

Фото: РИА Новости

Константин Морозов:

История России так сложилась, что правящая династия в течение многих десятилетий не могла решиться на коренные преобразования, хотя необходимость их была очевидна еще Екатерине II и особенно Александру I, который предоставил конституцию Польше, Финляндии и даже Бессарабии, но никак не всей империи. Бесконечное затягивание решения насущных социально-экономических и политических проблем в конечном итоге привело Россию к трагедии.

Главный урок русских революций состоит в том, что руководство страны всегда должно адекватно воспринимать реальность, не пытаясь игнорировать ее или подстраивать под свои корыстные интересы. Неспособность власти отвечать на новые исторические вызовы может смести не только правящую верхушку, но и обрушить все государство. Особенность России в том, что в ней правящие режимы не падали под напором возмущенного народа, а долго гнили изнутри, исчезая впоследствии за два-три дня. Так случилось в феврале 1917 года, это же повторилось в августе 1991 года.

РЕВОЛЮЦИЯ 1905–07 • Большая российская энциклопедия

РЕВОЛЮ́ЦИЯ 1905–07, первая рус. революция. В ней участвовали широкие социальные слои рос. общества, выступавшие с демократич. лозунгами, что позволяет отнести её к народным буржуазно-демократич. революциям. Явилась результатом обострения социальных, политич. и нац. противоречий, усугублённых поражениями рос. армии и флота в рус.-япон. войне 1904–05. Индустриализация России, вызвавшая глубокие изменения социальной структуры, требовала более решительных шагов в модернизации политич. системы. Одним из гл. вопросов Р., наряду с вопросом о власти, являлся аграрно-крестьянский: деревня страдала от крестьянского малоземелья (с 1861 до нач. 20 в. площадь среднедушевого надела в Европ. России вследствие быстрого увеличения плотности деревенского населения сократилась с 4,8 до 2,6 дес. при росте рыночной стоимости земли в 7,5 раза), обременительными для крестьянских хозяйств оставались выкупные платежи. Набравшая силу рос. буржуазия рассчитывала получить доступ к власти; предприниматели из старообрядцев, недовольные законодат. ограничениями староверов в правах, поддерживали деньгами революц. движение. Значит. часть интеллигенции и студенчества выступала за введение конституции. Требовали улучшения условий труда и жизни рабочие. Оппозиц. настроения проникли даже в среду духовенства. Активизировались нац. движения, обострился «еврейский вопрос».

Активную роль в Р. играли возникшие ещё на рубеже 19 и 20 вв. организационно оформленные, но нелегальные партии (эсеров и социал-демократов, а на окраинах империи – нац. партийные организации) и политич. движения. В ходе Р. к ним присоединились др. левые, а также либеральные и иные умеренные партии. Цель всех этих партий – политич. мобилизация народа, при этом социал-демократы особенно активно работали с пролетарскими массами, эсеры – в крестьянской среде, леволиберальные круги привлекали преим. интеллигенцию, умеренные либералы рассчитывали в первую очередь на поддержку среднего и состоятельного классов. Эсеры и социал-демократы (большевики и меньшевики) выступали за установление республики и предоставление нациям права на самоопределение, а также за радикальное решение аграрного вопроса в пользу крестьян за счёт помещиков и в защиту интересов рабочего класса. Представители либеральных организаций – Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов – добивались конституц. монархии при сохранении территориального единства империи, выступали за автономию Вел. кн-ва Финляндского и восстановление автономии Царства Польского. Все требовали созыва учредит. собрания. Наиболее распространённые требования участников массовых революц. выступлений – свержение самодержавия, политич. амнистия, введение 8-часового рабочего дня для рабочих и служащих, передача всей пахотной земли крестьянам и отмена частной собственности на неё.

Деятели оппозиц. земского движения начали «Банкетную кампанию» 1904 с целью побудить правительство к введению конституции и политич. свобод. Указом от 12(25).12.1904 «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» имп. Николай II выступил с программой либеральных преобразований, хотя в последний момент отказался включить в неё пункт о нар. представительстве.

Началом революции принято считать расстрел участников многотысячного шествия к Зимнему дворцу в С.-Петербурге 9(22).1.1905 («Кровавое воскресенье» 1905). Многочисл. жертвы вызвали возмущение в обществе и резкий рост забастовочного движения (в 1905 бастовало ок. 3 млн. чел.).

Демонстрация в Новороссийске. Фото. Декабрь 1905.

В 1-й пол. 1905 по решению Союза освобождения создавались нелегальные профессионально-политич. организации (особую активность проявили Академический союз и Всероссийский учительский союз), в мае они объединились в Союз союзов, координировавший свою деятельность с оппозиц. земским движением, с одной стороны, и революц. партиями – с другой. Весной 1905 возникли и полулегальные консервативные политич. организации – Русская монархическая партия и Союз рус. людей (Москва), Отеч. союз (С.-Петербург). Они выступали за проведение преобразований, но в рамках неограниченной монархии, при этом против нар. представительства высказывалась только Рус. монархич. партия. Революц. или оппозиц. настроения распространялись в науч. и творч. интеллигенции. На окраинах Рос. империи (Вел. кн-во Финляндское, Царство Польское, Прибалтийские губернии, Кавказ) активизировалась борьба местных нац. партий, которые в зависимости от степени своего радикализма боролись за автономию либо за отделение от России [Манифестом от 22.10(4.11).1905 Николай II восстановил автономию Вел. кн-ва Финляндского]. В Сибири среди интеллигенции набирали популярность идеи областничества. Стихийное обострение межнациональных противоречий принимало крайние формы (столкновения в февр. 1905 между армянами и азербайджанцами в Баку и Бакинской губ., евр. погромы кон. 1905–1906 на Юго-Западе Рос. империи). В июне 1905 забастовки и манифестации рабочих Лодзи переросли в вооруж. восстание, которое было подавлено войсками.

В этих условиях Николай II 18.2(3.3). 1905 разрешил частным лицам и легальным организациям представлять для рассмотрения в Совете министров (на заседаниях которого в отсутствие царя и по его поручению председательствовал гр. Д. М. Сольский) проекты гос. преобразований и в тот же день в рескрипте мин. внутр. дел А. Г. Булыгину объявил о намерении создать нар. представительство [Манифестом от 6(19).8.1905 учредил законосовещат. орган (см. «Булыгинская дума»), оставив за собой «заботу о дальнейшем усовершенствовании Учреждения Государственной думы» сообразно «потребностям времени и благу государственному»]. Император также допустил свободный переход из православия в др. христианские конфессии и впервые полностью прекратил гонения на старообрядцев [указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17(30).4.1905], пошёл на самоограничение в законодат. власти, согласившись на обязат. рассмотрение законопроектов в Гос. совете [Высочайше утверждённое мнение Гос. совета от 6(19).6.1905], восстановил автономию университетов, которой они были лишены в 1884 [указ от 27.8(9.9).1905]. Однако эти уступки не удовлетворили даже умеренную часть оппозиции, которая увидела в них признак слабости власти.

В результате агитации революц. партий волнения летом 1905 – осенью 1906 охватили армию и флот. Крупнейшими были восстание на броненосце «Князь Потёмкин Таврический», Кронштадтские восстания 1905 и 1906, Севастопольское восстание 1905, Владивостокские восстания 1905–07, Свеаборгское восстание 1906. Весной 1905 крестьянское движение охватило Центральночернозёмный центр, Царство Польское, Прибалтийские губернии и Грузию. Крестьяне громили имения, захватывали землю и имущество помещиков, отказывались от взноса арендной платы. В Европ. России в значит. степени волнения инспирировались эсерами, в дальнейшем – находившимся под их влиянием Крестьянским союзом. Они достигли апогея осенью 1905, охватив половину уездов Европ. России. В это время крестьяне разгромили ок. 2 тыс. помещичьих имений. Крупнейшие очаги крестьянского движения были подавлены отрядами войск под рук. генерал-адъютантов Ф. В. Дубасова (Черниговская и Курская губернии), В. В. Сахарова (Саратовская губ.) и А. П. Струкова (Воронежская и Тамбовская губернии). В сент. 1905 начался новый этап забастовочного движения в городах, вылившийся в Октябрьскую всеобщую политическую стачку 1905. По инициативе Союза союзов в С.-Петербурге в окт. 1905 создан Совет рабочих депутатов (его основу составили депутаты-рабочие во главе с Г. С. Хрусталёвым-Носарём, избранные в Правительств. комиссию по рабочему вопросу под пред. сенатора Н. В. Шидловского после «Кровавого воскресенья»; лидеры – Л. Д. Троцкий и А. Л. Парвус). Около месяца, до ареста его членов, Петерб. совет действовал как революц. орган власти. Движение за создание Советов приняло массовый характер: они возникли в Москве и более чем в 50 городах и посёлках при пром. предприятиях.

Николай II в условиях Окт. всеобщей стачки издал Манифест 17 октября 1905, однако отказался удовлетворить осн. требование революционеров и либералов – созвать учредит. собрание. Этим манифестом император придал учреждённой в авг. Гос. думе законодат. статус и реформировал Совет министров, преобразовав его в объединённое правительство (его первым пред. стал гр. С. Ю. Витте). Во исполнение Манифеста от 17(30).10.1905 был принят новый избират. закон [11(24).12.1905; увеличил число избирателей в городах примерно в 10 раз], Гос. совет преобразован в верхнюю палату парламента [20.2(5.3).1906; в качестве нижней палаты выступала Гос. дума], упразднена предварит. цензура (см. Временные правила о печати 1905–06), приняты правила о свободе собраний и союзов, создавшие основы для образования легальных политич. партий и профессиональных союзов [4(17).3.1906]. Трансформация гос. строя и политич. режима завершилась появлением первой в истории России конституции – Основных государственных законов 1906. Одновременно сформировалась многопартийная система: образованы Союз русского народа, «Союз 17 октября», демократических реформ партия, Конституционно-демократическая партия, вставшие в оппозицию к правительству Витте – как справа, так и слева; явочным порядком вели свою деятельность эсеры и социал-демократы. Лидеры либералов в окт. – нояб. 1905 и в июле 1906 отклонили предложения войти в правительство (политикам-консерваторам, за исключением Ф. Д. Самарина, министерские портфели не предлагались).

Броненосец «Князь Потёмкин Таврический». Фото 1905.

Манифест от 17(30).10.1905 и объявленная 21.10(3.11).1905 амнистия для политич. заключённых не остановили рост революц. настроений и не привели к преодолению раскола в обществе. В то время как власти на местах усматривали в Манифесте от 17(30).10.1905 опасные для обществ. спокойствия уступки, либералы и революционеры желали видеть в нём акт об упразднении самодержавия и немедленном введении политич. свобод (а не как обещание даровать их с изданием соответствующих законов) и повсеместно организовывали митинги, демонстрации, а революционеры к тому же создавали боевые дружины. Сторонники монархии проводили свои контрмитинги и демонстрации и создавали свои вооруж. отряды. В течение 2–3 недель после издания манифеста в результате произошедших более чем в 100 городах стихийных столкновений между противниками и сторонниками власти погибли 3,5–4 тыс. чел., ранены св. 10 тыс. чел. В ноябре того же года состоялась всерос. стачка почтово-телеграфных служащих, 2(15).12.1905 РСДРП, Петерб. совет рабочих депутатов, Крестьянский союз, партия эсеров, Польск. социалистич. партия выпустили «Финансовый манифест», целью которого был экономич. крах режима. Революц. пропаганда подпитывалась финансовыми средствами из-за рубежа (в частности, в этом активно участвовал с осени 1904 япон. Генеральный штаб). Необычайно широкий размах принял террор против представителей власти (в окт. 1905 – апр. 1906 в результате терактов были убиты и ранены 3611 полицейских, чиновников и т. д.). Наивысший подъём революции – Декабрьские вооружённые восстания 1905 и самое крупное из них – Московское декабрьское восстание 1905, подавленное под рук. Ф. В. Дубасова. В кон. 1905 – нач. 1906 восстаниями были охвачены Эстляндская и Лифляндская губернии, где происходили массовые убийства помещиков-остзейцев и нападения на гарнизоны, а также города вдоль Транссибирской магистрали, по которой после окончания рус.-япон. войны возвращалась в Европ. Россию деморализованная армия. В Прибалтике восстания были подавлены карательными экспедициями частей Петерб. воен. округа (145 чел. из числа восставших убиты в ходе вооруж. столкновений, 356 чел. расстреляны), в Сибири – отрядами генералов барона А. Н. Меллер-Закомельского (35 революционеров убиты, 70 чел. ранены) и П. К. фон Ренненкампфа (137 чел. преданы воен. суду, из них расстрелян 21 чел., оправданы 29 чел., остальные осуждены на каторгу, ссылку и тюремное заключение).

«17 октября 1905 года». Эскиз картины И. Е. Репина. 1906.

В этих условиях Николай II 27.4(10.5). 1906 открыл заседания Гос. думы 1-го созыва. Большинство депутатов (кадеты, связанные с эсерами трудовики, а также примыкавшие к ним беспартийные) использовали Думу как трибуну для революц. агитации и оппозиц. выступлений, отказались от публичного осуждения терроризма. 8(21).7.1906 Дума была распущена досрочно (в знак протеста значит. часть быв. депутатов приняла Выборгское воззвание), одновременно Николай II назначил новые выборы. Летом 1906 революц. террор усилился, его апогеем стал взрыв эсерами-максималистами 12(25).8.1906 служебной дачи пред. правительства П. А. Столыпина в С.-Петербурге (помимо террористов, погибли 29 чел., однако премьер не пострадал). После этого были введены военно-полевые суды. Вместе с тем правительство уравняло крестьян в гражд. правах с др. сословиями [5(18).10.1906] и начало столыпинскую аграрную реформу. Гос. дума 2-го созыва [20.2(5.3)– 3(16).6.1907] по своему составу оказалась ещё более радикальной. Манифестом 3(16).6.1907 Николай II распустил Думу и одновременно издал без её одобрения новый избират. закон. Этот акт, противоречивший Основным гос. законам 1906, известен как «Третьеиюньский переворот» 1907. Он считается окончанием революции, поскольку привёл к консолидации гос. власти и сопровождался спадом революц. волны.

Однако революционный террор и ответные репрессии продолжались. В целом в 1905–07, по подсчётам историков, жертвами революц. террора стали более 13 тыс. чел.; в ходе карательных экспедиций (1905–06) и по решениям военно-окружных (1906–10) и военно-полевых (1906–07) судов убиты и казнены ок. 5 тыс. чел.

«Расстрел демонстрации в 1905 году». Художник С. В. Иванов. 1905. Центральный музей современной истории России (Москва).

Революция в России приобрела междунар. звучание. Либеральные, демократич. и социалистич. круги в Европе и США однозначно встали на сторону революционеров, намеренно демонизируя личность Николая II и его окружение. Зап. печать была наполнена карикатурами на рос. императора и описаниями репрессий. Р. стала предметом дискуссий в Интернационале 2-м, которые способствовали внутр. размежеванию в этой организации.

Цели наиболее радикальных движущих сил революции не были достигнуты, поскольку между социальными и политич. силами, участвовавшими в ней, отсутствовало единство, и часть из них, в целом удовлетворившись уступками правительства, превратилась в мирную оппозицию. Не получил кардинального решения аграрно-крестьянский вопрос, что сохраняло социальную напряжённость в деревне. Рабочие, добившиеся определённых результатов в борьбе за свои права (прежде всего права на создание профсоюзов), по-прежнему откликались на революц. агитацию. Неудовлетворёнными остались буржуазно-либеральные силы, не получившие права формировать правительство, «ответственное» перед Думой, и тем самым не добившиеся прямого доступа к власти. В то же время власть обнаружила способность не только к решительным действиям по подавлению революц. движения, но и к маневрированию, к выдвижению на авансцену политич. фигур, готовых пойти на преобразования, таких как С. Ю. Витте и П. А. Столыпин. Были провозглашены политич. права и свободы, сформировалась многопартийная система, издана первая рос. конституция – Основные гос. законы 1906, появился первый рос. парламент – Гос. дума и Гос. совет. Размах революц. насилия смутил не только консервативные, но и либеральные круги (концентрированным выражением их позиции стал сборник «Вехи»), тогда как революц.-демократич. и социалистич. силы стали рассматривать Революцию 1905–07 как «генеральную репетицию» нового наступления на самодержавие.

План урока: «Первая русская революция 1905-1907г»

План урока: «Первая русская революция 1905-1907г»

Автор: Администратор

Сетевой журнал «Педагогический поиск» — История

Учитель истории и обществознания

высшей категории

Цуканова Наталья Ивановна

Тема: « Первая русская революция 1905-1907г»

Цели:

— выяснить причины революции, цели, каковы результаты революции, характер революции;

— развивать навыки анализа документа, умения делать выводы, пополнять исторический словарный запас;

— продолжить воспитание гражданской позиции, чувство милосердия, толерантности, любви к Родине.

Задачи: — определить причины и задачи революции;

— изучить ход революционных действий;

— рассмотреть позиции левых, правых и умеренных сил в революции;

-дать характеристику Николаю II и дать оценку его деятельности;

— определить итоги революции.

Оборудование: атласы, карта «Революция 1905-1907гг», раздаточный материал «Из петиции», портреты Александр III, Николай II, документы.

На доске: «Они (причины революции) – в нарушении равновесия между идейными стремлениями русского мыслящего общества и нынешними формами его жизни.

Россия переросла форму существующего строя. Она стремится к строю правовому на основе гражданской свободы» (Витте С.Ю.)

Понятия: революция, петиция, манифест

Тип урока: комбинированный

Ход урока

I. Организационный момент.

II. Изучение нового материала.

Учитель: Россия отставала от Запада по уровню экономического развития.

— Какая задача стояла перед правительством?

Перед ним стояла историческая задача – выйти на передовые рубежи, модернизировать экономику и реформировать политический строй.

20 октября 1894г. Умер император Александр III, на престол вступил его сын Николай II. (портреты) Вступление Николая на престол вызвало волну ожиданий в обществе. Многие надеялись, что новый император доведёт до конца реформы, начатые его дедом Александром II, и возьмётся за переустройство политической системы Российской империи.

Дифференциация по уровню интеллектуального развития.

Задание 1 группа: Сформулируйте основные направления в экономике и социальной сфере, по которым отставала Россия.

Задания 2 группа: Сформулируйте основные проблемы, стоящие перед Россией.

Задание 3 группа: Сформулируйте, какие надежды возлагал народ на нового императора.

Учитель: Но уже в 1-й публичной речи 17 января 1895г. Николай II заявил, что будет охранять основы самодержавия твёрдо и неуклонно, как его « незабвенный покойный родитель».

Этапы работы: — учитель + класс.

Задание: Дайте историческую оценку императору Николаю II.

Дифференциация по личностно-психологическому типу.

Памятка для оценки государственного деятеля:

– интересы, какого социального слоя выражал? Цели и стремления этого слоя? – Какими личными качествами обладал? Насколько они подходили для решения поставленных целей? – Какие средства использовал для достижения целей? Оцените их. – Хронограф и результаты деятельности.

– Твоё отношение к личности государственного деятеля.

Этапы работы: — учитель + класс.

Работа с документами ( воспоминания Святополк-Мирского П.Д.):

1. Задание на 3 балла:

Какие слои населения были недовольны?

2. Задание на 4 балла:

Какие требования они выдвигали?

3. Задание на 5 баллов:

В чем заключалась борьба патриархальных и модернизационных установок в российском обществе?

На доске записаны (закрыто) участники антиправительственных движений, их требования, формы протеста и действия властей.

После работы с документами открывается запись, прочитывается, записывается в тетрадь.

Все эти антиправительственные движения волновали власти, поэтому было решено взять их под контроль. Эта идея принадлежала начальнику Московского охранного отделения полковнику С.В. Зубатову.

Работа с документом.

Из записки С.В. Зубатова

За массой нам надо ухаживать. Она нам крепко верит, но веру эту стараются в ней поколебать как оппозиционные, так и революционные пропаганды…

Девизом внутренней политики должно быть «поддержание равновесия среди классов», злобно друг на друга посматривающих. Борясь с ними, помнить всячески: «бей в корень», обезоруживая массы путём своевременного и неустанного правительственного улучшения их положения на почве их мелких нужд и требований. Внеклассовому самодержавию остаётся «разделять и властвовать». Только бы они не спелись… Для равновесия (в качестве противоядия) с чувствующей себя гордо и поступающей нахально буржуазией нам надо прикармливать рабочих, убивая тем самым двух зайцев: укрощая буржуазию и идеологов и располагая к себе рабочих и крестьян.

Дифференциация по уровню и области интересов.

- Чем, по мнению Зубатова, опасна антиправительственная пропаганда?

- Что должно противопоставить ей правительство?

Учитель: По замыслу Зубатова необходимо было внушить рабочим, что улучшить материальное положение они могут только в союзе с самодержавной властью. На фабриках были избраны старосты, но запрещалось рабочим участвовать в эконом. забастовках. Но в прокатившейся широкой стачечной волне активное участие приняли члены зубатовских организаций. Это вызвало протест фабрикантов. И Зубатов был отправлен в отставку.

Задачи революции.

С началом русско-японской войны ситуация в стране обострилась. Революция должна была ликвидировать самодержавный строй, установить парламентскую форму правления, предоставить народу демократические права и свободы, сокращение продолжительности рабочего дня, решить национальные вопросы, уничтожить помещичье землевладение.

В решении этих задач были заинтересованы самые широкие слои населения- крестьяне, рабочие, предприниматели, интеллигенция. Они приняли активное участие в революции.

Толчок к началу революции дала деятельность священника одной из петербургских церквей Георгия Гапона. Плохо разбираясь в политике, зная положение рабочих, своими проповедями Гапон пытался укрепить веру рабочих в «доброго царя».

3 января1905г. в ответ на увольнение нескольких рабочих вспыхнула забастовка на Путиловском заводе, её поддержали все крупные предприятия Петербурга. Забастовка становилась всеобщей. В этой ситуации у Гапона созрел план: устроить грандиозную манифестацию и передать царю «рабочую петицию». В воскресенье 9 января более 140тыс. рабочих, их жён и детей с хоругвами, портретами царя, царицы, отслужив торжественные молебны, колоннами двинулись к Зимнему дворцу.

Учитель: — Как вы думаете, о чём могли просить рабочие царя?

Работа с документом.

Из петиции рабочих царю от 9 января 1905г.

(Петиция – коллективное письменное обращение к властям.)

Нет больше сил, государь. Настал тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук… Разрушь стену м/у тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой…

- Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки.

- Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.

- Общее и обязательное народное образование на государственный счёт.

- Ответственность министров перед народом.

- Равенство перед законом всех без исключения…

Задания по группам. Дифференциация по уровню овладения знаниями, умениями и навыками.

- Каков характер приведённых требований?

- О чём просят рабочие царя?

- Охарактеризуйте отношение рабочих к царю.

- Можно ли петицию назвать призывом к революции?

- Какой современный документ она вам напоминает?

Войска стали беспощадно расстреливать рабочие колонны; бегущих преследовала и рубила шашками кавалерия. Количество убитых не было установлено. Народ прозрел: «Видно от царя нам помощи не будет,- заявлял тогда же один из очевидцев.- Мы просили хлеба, а нам дали пули».

Во второй половине дня начались беспорядки. Рабочие, которые ещё утром, молились за здравие царя и членов его семьи, начали стихийное восстание против царской власти. Они вооружались как и чем могли, громили офицеров и полицейских, завязывали перестрелки с войсками. В разных районах города появились баррикады.

По справедливому замечанию А.М. Горького, 9 января погибли не только сотни рабочих, на петербургских улицах был «убит» престиж Николая II.

Вера в «доброго царя» рухнула бесповоротно.

Своими залпами царские войска дали сигнал к началу 1-й русской революции. Кровавая безжалостная расправа с мирной демонстрацией вызвала гнев и возмущение в самых различных слоях населения.

— Учитель: В той ситуации, которая сложилась в России, любой повод мог стать искрой.

— Это был повод или причина революции?

— Какие причины толкнули народ к революции?

Бастовали рабочие крупных промышленных центров страны. Революционная волна захлестнула деревню — крестьяне громили и жгли усадьбы помещиков. В революционное движение всё шире втягивались студенты и интеллигенция, армия, флот.

Революционные события в стране нарастали, осенью 1905г. центром революционного движения становится Москва. Московское восстание явилось высшей точкой революции.

Правительство было застигнуто врасплох этим революционным взрывом.

Оно теряло контроль над ситуацией. Традиционные меры борьбы – массовые аресты, ссылки, применение войск для разгона демонстраций – не приносили успеха.

В правительственных кругах заговорили о необходимости уступок. Серьёзность положения была, наконец осознана и самим царём. Верховная власть была вынуждена пойти на уступки. 17 октября 1905г. царь подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

Работа с документом.

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

- Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

- …Привлечь к участию в Думе… те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав…

- Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думой…

Письменный вопрос на ответ: (5 вопрос на 5 баллов, 4 вопроса на 4 балла и т.д.)

- Какие права получило российское население?

- Какой новый орган государственной власти был обещан в манифесте?

- Какими полномочиями он наделялся?

- Что нового вносил он в политический строй Российской империи?

- Оцените значение Манифеста.

Высшим законодательным органом стала Государственная дума. 19 октября 1905г. был создан Совет министров. Председателем стал С.Ю. Витте.

Эссе (задание на дом в основе слова Николая II):

«Милая мама, — обращался Николай II к матери через день после подписания Манифеста, — сколько я перемучился, ты представить себе не можешь. Единственное утешение, что такова воля Божия и что это тяжёлое решение выведет дорогую Россию из того невыносимого, хаотического состояния, в котором она находится почти год».

Почему для Николая II вопрос о Конституции был столь болезненным, ведь многие монархи Западной Европы пошли на ограничение своей власти?

Ученикам продвинутого уровня («сильный ученик»):

– В чём заключались расхождения большевиков и меньшевиков по основным тактическим вопросам революции 1905-1907 гг.? – Прочтите выдержки из петиции рабочих и дайте ей общую оценку. Подумайте, как документ характеризует питерских рабочих? Поставили бы вы свою подпись под петицией? Что бы вы убрали из текста петиции, чем бы её дополнили? Предложите свой вариант. – В чём проблема расстановки классовых сил в революции? – Организуйте заседание Государственной думы по аграрному вопросу.

Ученикам базового стандарта:

– составьте и оформите послание германского посла своему императору о причинах революции в России; – интервью большевика X о задачах революции; – почему I Дума была «крамольной»? Её судьба; – опираясь на фактический материал, объясните, почему новый избирательный закон в III Государственную думу является государственным переворотом и означает поражение революции?

Ученикам, требующим педагогической поддержки:

- на III съезде РСДРП были разработаны стратегический план и тактическая линия партии в начавшейся революции: – свержение самодержавия и установление демократической республики; — непосредственная организация вооружённого восстания; – изоляция либеральной буржуазии; – укрепление союза рабочего класса и крестьянства; – провозглашение буржуазно-демократических свобод. Укажите тактические задачи?

- Расставьте на пирамиде в хронологической последовательности основные события революции: * вооружённое восстание в Москве; * «Кровавое воскресенье»; * выборы в Государственную думу; * Всеобщая Октябрьская политическая стачка; * восстание на броненосце «Потёмкин»;* образование первого Совета рабочих депутатов; * разгон царём II Государственной думы; * III Государственная дума.

|

Пик революции |

|

|

Начало |

Завершение |

- Как вы оцениваете программные установки партий эсеров, кадетов, октябристов?

а) как победу сил революции; б) как победу царизма; в) как политический ход самодержавия. - Консультанты – учитель + «сильный» ученик.

Итоги революции.

(учащиеся выписывают в тетрадь)

Работа с учебником и в тетради.

Учитель: Вывод: Революция имела незавершённый характер, так как она не могла разрешить все проблемы, которые её породили. Главным итогом революции было то, что она заставила верховную власть пойти на некоторые изменения политической системы страны и вплотную заняться аграрным вопросом.

В одной немецкой газете государственный строй России после революции1905г. был охарактеризован так: «Конституционная империя с самодержавным царём».

Предположите, что имел в виду автор статьи. Какие особенности государственного строя России это определение отражает? Разве может быть государство одновременно самодержавным и конституционным?

В современном мире есть такое государство?

III. Закрепление.

Беседа с классом.

- Когда произошла первая русская революция?

- Что послужило поводом к революции?

- Назовите причины революции.

- Какие социальные слои участвовали в ней?

- Были ли решены проблемы, которые породили революцию?

- Какой главный итог революции?

Подведём итоги:

Учиталь: — Что изменилось в России после революции?

Таким образом, в ходе 1-й революции началось преобразование Российской империи из самодержавного государства в конституционную монархию.

— Можно ли было избежать революции?

Выставление оценок.

Домашнее задание:

Написать эссе.

Параграф 13-14

Тест Первая российская революция (1905-1907) по истории онлайн

Сложность: знаток.Последний раз тест пройден более 24 часов назад.

Перед прохождением теста рекомендуем прочитать:Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории

Опыт работы учителем истории и обществознания — 11 лет.

Вопрос 1 из 10

Какой характер носила революция?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Пояснение: По своему характеру революция 1905—1907 гг. в России была буржуазно-демократической, поскольку ставила задачи буржуазно-демократического преобразования страны: свержение самодержавия и установление демократической республики, ликвидации сословного строя и помещичьего землевладения, введение основных демократических свобод..

- Вы и еще 73% ответили правильно

- 73% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

Следующий вопросОтветитьВопрос 2 из 10

Когда началась стачка на Путиловском заводе?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Пояснение: 3 января 1905 года в Петербурге началась забастовка рабочих Путиловского завода, которая послужила поводом к событиям Кровавого воскресенья и, как следствие, к началу Первой русской революции 1905–1907 годов.

- Вы и еще 52% ответили правильно

- 52% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 3 из 10

Кто возглавил шествие рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905 года?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Пояснение: План устроить мирное шествие к царю для подачи петиции о нуждах рабочих созрел в голове священника Георгия Гапона, который 9 января 1905 года возглавил мирное шествие питерских рабочих к Зимнему дворцу.

- Вы и еще 71% ответили правильно

- 71% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 4 из 10

Что отсутствовало в петиции рабочих, шедших к Зимнему дворцу 9 января 1905 года?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Пояснение: Главным требованием рабочих названо уничтожение власти чиновников, ставших стеной между царем и его народом, и привлечение народа к управлению государством. Среди требований было общее и обязательное народное образование за государственный счет, равенство перед законом всех без исключения, немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения, охрана труда законом и пр. В Петиции признавалась монархическая власть, и рабочие не требовали отречение императора от престола.

- Вы ответили лучше 62% участников

- 38% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 5 из 10

Восстание именно на этом корабле было отражено в кинофильме Сергея Эйзенштейна.

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Пояснение:

«Князь Потёмкин-Таврический» — броненосец российского Черноморского флота. Назван в честь Г. А. Потемкина. Именно на нем произошло восстание матросов в июне 1905 года. Это событие нашло свое отражение в немом художественном фильме Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»»

, снятом в 1925 году. - Вы и еще 79% ответили правильно

- 79% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 6 из 10

Какая дата считается датой начала русского парламентаризма?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Пояснение:

«День российского парламентаризма»

— 27 апреля. Эта дата является днем начала работы в 1906 году Государственной Думы – первого в отечественной истории демократического института, заложившего основы парламентаризма в России. - Вы ответили лучше 66% участников

- 34% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 7 из 10

Какое масштабное событие началось 19 сентября 1905 и продолжилось вплоть до завершения революции?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ