Урбанизация в россии в начале 20 века: Урбанизация России

Урбанизация России

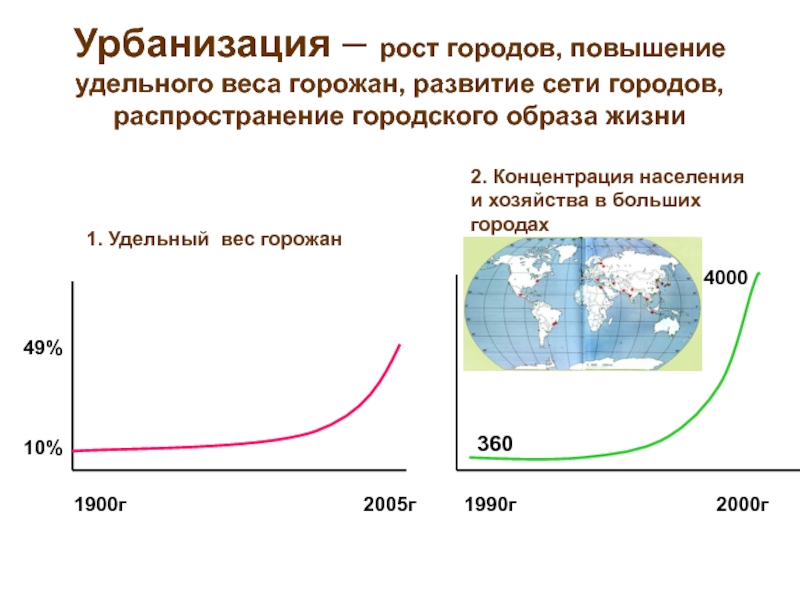

Урбанизация — процесс повышения роли городов в развитии общества. Предпосылки урбанизации — рост индустрии, развитие культурных и политических функций городов, углубление территориального разделения труда. Для урбанизации характерны приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое движение населения из сел и ближайших мелких городов в крупные города.

На территории России около 1100 городов, 2000 поселков городского типа. Почти 3/4 россиян проживают в городах, поэтому совершенно очевидна огромная роль, которую они играют в жизни страны.

Города плюс дорожная сеть — это каркас, формирующий территорию, придающий ей определенную конфигурацию. В России городом считается населенный пункт с числом жителей свыше 12 тыс. человек и с долей занятых вне сельскохозяйственного производства не менее 85% трудоспособного населения.

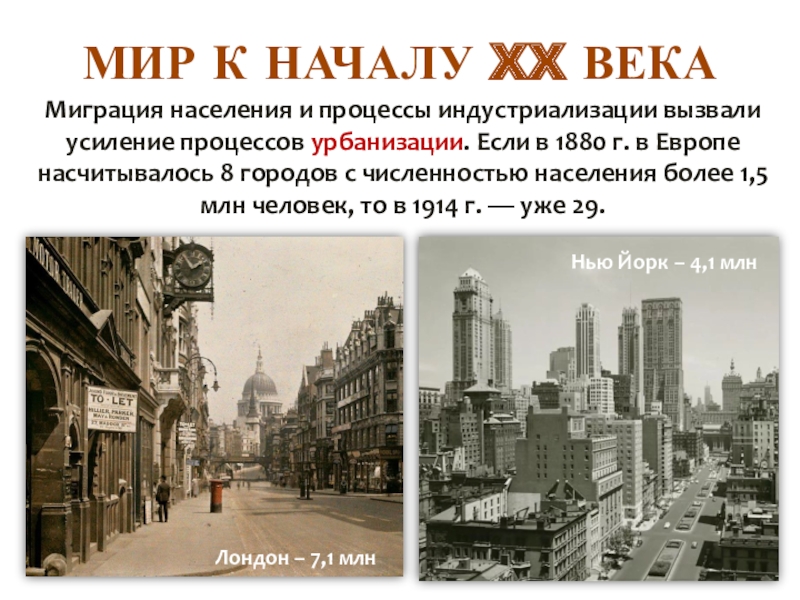

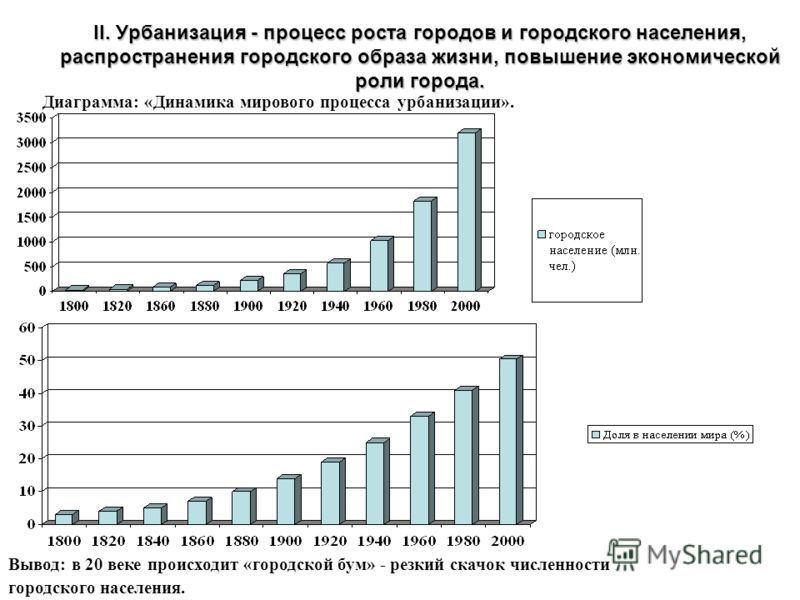

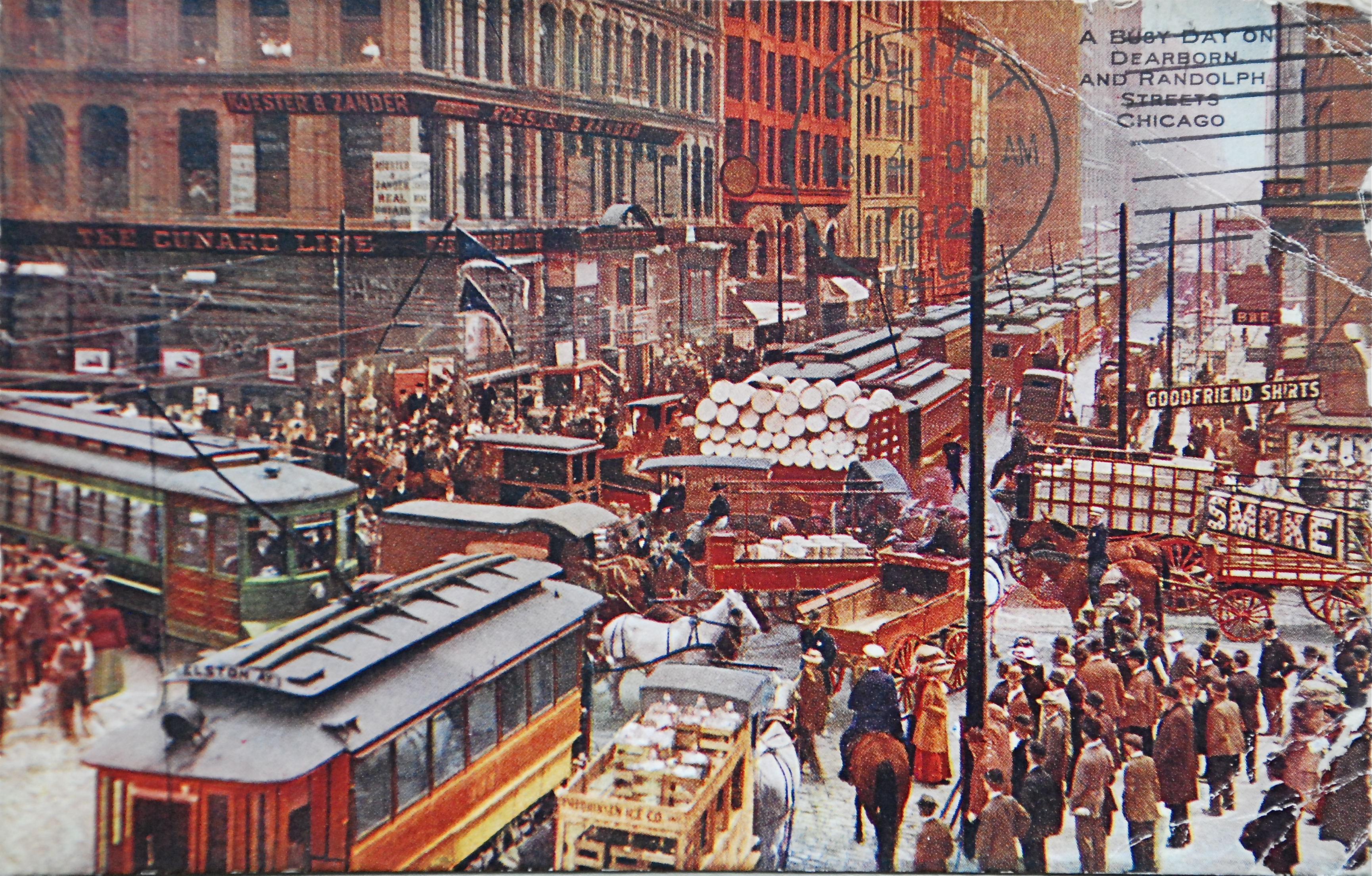

Темпы и масштабы урбанизации в России в XX в. были огромными. В 1897 г. имелось лишь 16 городов с населением более 50 тыс.

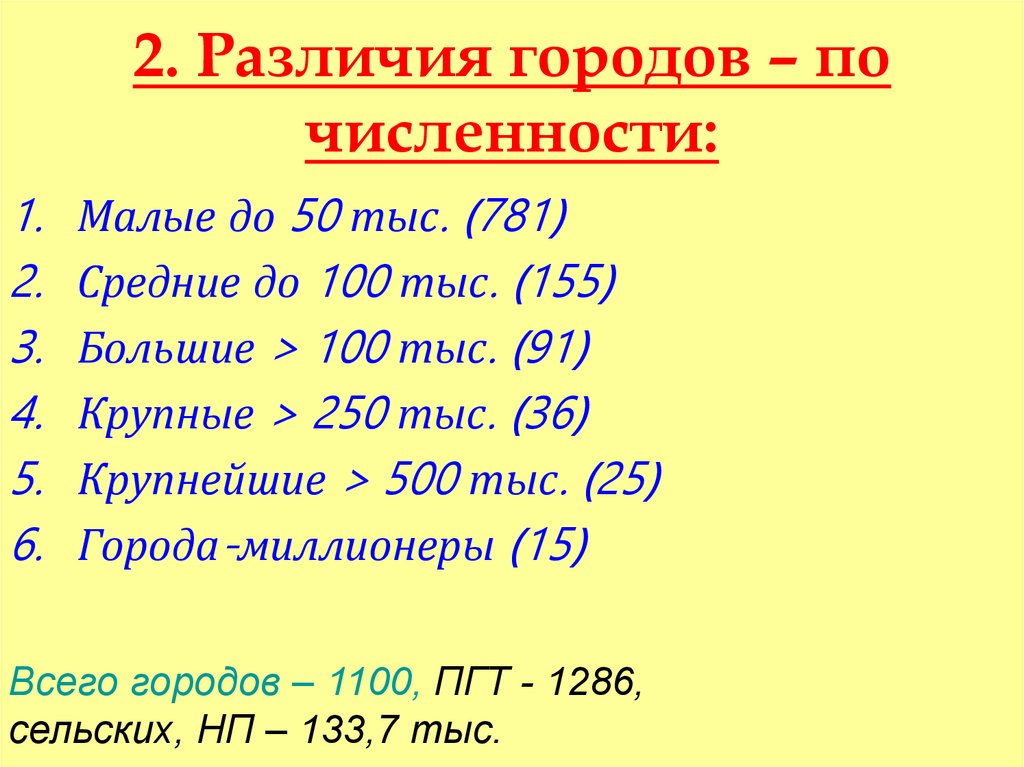

В России принято выделять малые города (с населением менее 50 тыс. человек), средние (от 50 до 100 тыс.) и большие (более 100 тыс. человек). В последней группе особо выделяют города-миллионеры.

Несмотря на то что, малые города составляют почти 70% общего числа городов России, доля их в общей численности городского населения всего 16%. Наоборот, в больших городах проживает почти 3/4 городского населения страны. Этот факт ни в коем случае не уменьшает роли, которую играли и продолжают играть малые города в жизни России. Среди этих городов бывшие княжеские резиденции, города-крепости, жемчужины архитектуры, центры современной фундаментальной науки. Можно назвать Звенигород (15 тыс. человек), прикрывавший Москву от врагов с запада и призванный (как следует из его названия) поднимать в случае опасности тревогу; Суздаль (12 тыс.

Безусловно, интересны и средние, и большие города, и города-миллионеры, сосредоточившие значительную часть населения страны.

Классификация городов по времени возникновения показывает, что до татаро-монгольского нашествия возникло, как минимум, 56 городов, причем к числу самых древних, по мнению большинства ученых, можно отнести Великий Новгород, Смоленск, Муром, Ростов и Белозерск.

В 16 крупнейших городах России сконцентрировалась 1/5 населения страны. Темпы роста населения в этих городах значительно различаются, что объясняется в первую очередь историческими и экономическими причинами. Так, 9 городов Европейской России увеличились за 100 лет в 7,1 раза, 4 города Урала и Предуралья — в 28, а три сибирских города — в 56 раз.

Классификация городов по географическому размещению отражает различия в природных, исторических и экономических условиях.

На Севере города разделены огромными расстояниями и образуют редкие очаги в местах добычи полезных ископаемых, а также в транспортных узлах. Сложные условия для строительства городов и в горных районах юга России. Характерной чертой географии российских городов является их континентальность, то есть удаленность от морей. Только 168 городов расположены в 200-километровой приморской полосе.

Только 168 городов расположены в 200-километровой приморской полосе.

Сеть городов России гораздо менее густая, чем в странах зарубежной Европы. Один город обслуживает очень большую территорию — в среднем по России 15 тыс. км2. В азиатской части страны этот показатель увеличивается до 25 тыс. км2 и более. Это говорит о незавершенности формирования опорного каркаса городов и их численном недостатке.

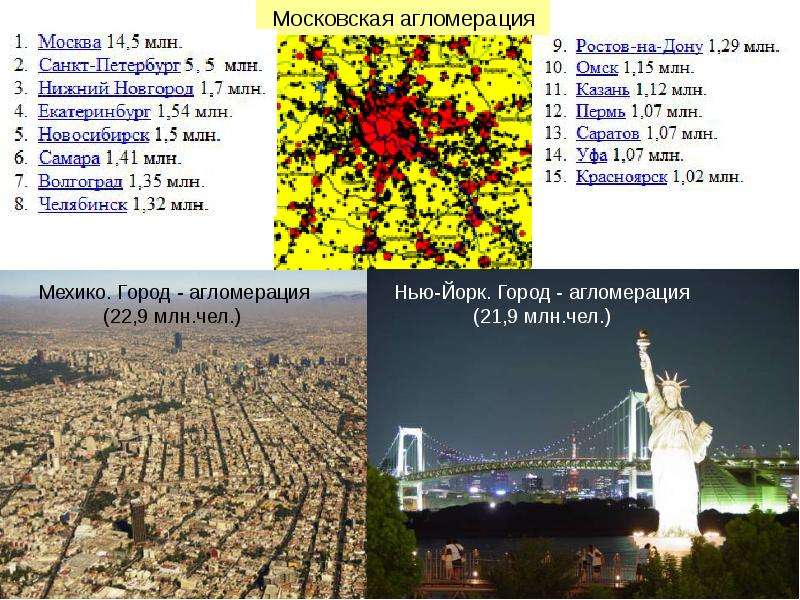

В развитии города закономерно приходят к стадии агломерации, которая представляет собой систему территориально сближенных населенных пунктов, объединенных устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми и другими связями, а также обшей инфраструктурой. В настоящее время в России в агломерациях сосредоточено более половины городского населения страны. Важнейший параметр выделения границ агломерации — дальность ежедневных «маятниковых» поездок от мест жительства к местам работы, учебы и т.д. Крупнейшие агломерации России — Московская (14 млн человек), Санкт-Петербургская (5,5 млн), Нижегородская (2 млн), Новосибирская (1,6 млн), Самарская, Екатеринбургская, Волгоградская (по 1,5 млн человек).

Урбанизация — Материалы Всемирного банка для учащихся «А знаешь ли ты… ?»

Урбанизация

Что это такое?

Большие и малые города находятся в центре стремительно меняющейся мировой экономики — они причина и следствие мирового экономического роста.

Во всем мире города растут потому, что люди переезжают из сельских районов в поисках работы, возможностей улучшения условий жизни и ради лучшего будущего для своих детей.

Впервые в истории человечества получилось так, что большая часть мирового народонаселения проживает в городах.

- Три миллиарда людей — половина мирового народонаселения — живут в городах

- К 2050 году в городах будут проживать две трети жителей Земли. (В 1800 году в городах проживали только 2% людей. В 1950 году лишь 30% мирового народонаселения считались горожанами).

- Ежедневно в города переезжают почти 180 000 человек.

- В развивающихся странах городское население ежегодно пополняется на 60 миллионов человек. Такой уровень роста городского населения сохранится в течение следующих 30 лет.

- За следующие 15–20 лет многие города в странах Африки и Азии увеличатся вдвое.

Почему это касается меня?

Городское население растет быстрее, чем развивается инфраструктура.

Многие городские зоны растут за счет упадка сельских регионов, что вынуждает обнищавших жителей сельских районов переезжать в города в поисках работы.

Обычно вновь прибывшим не удается найти то, что было целью переселения, и они становятся городскими бедняками. При переезде в город они зачастую сталкиваются со следующими проблемами:

При переезде в город они зачастую сталкиваются со следующими проблемами:

- Отсутствие жилья. Вследствие отсутствия домов переселенцы нередко строят укрытия на окраине города, обычно на принадлежащих государству землях. Эти земли, как правило, непригодны и опасны для проживания, Это поймы и берега рек, крутые склоны и земли после мелиорации.

- Отсутствие необходимой инфраструктуры. Нередко жители трущоб живут без электричества, водопровода, канализации, дорог и других коммунальных услуг.

- Отсутствие имущественных прав. Жители трущоб, будучи нелегальными или незарегистрированными горожанами, не имеют имущественных прав на занимаемую ими землю, что делает невозможным использование земельных участков в качестве залога при получении кредита.

За последние 50 лет число жителей трущоб увеличилось с 35 миллионов до более чем 900 миллионов. В течение следующих 30 лет оно может удвоиться.

Жители трущоб составляют большинство городского населения в Африке и Южной Азии. Согласно некоторым оценкам, к 2035 году в городах будет проживать более половины бедняков мира.

Жители трущоб подвергаются высокому риску заболеваний. Помимо того, что они страдают от загрязнения, вызываемого сжиганием неочищенного топлива во время приготовления пищи, использования примитивных плит, имеют ограниченный доступ к воде и канализации, им приходится сталкиваться с такими современными экологическими опасностями, как загрязненный городской воздух, выхлопные газы и выбросы промышленных предприятий.

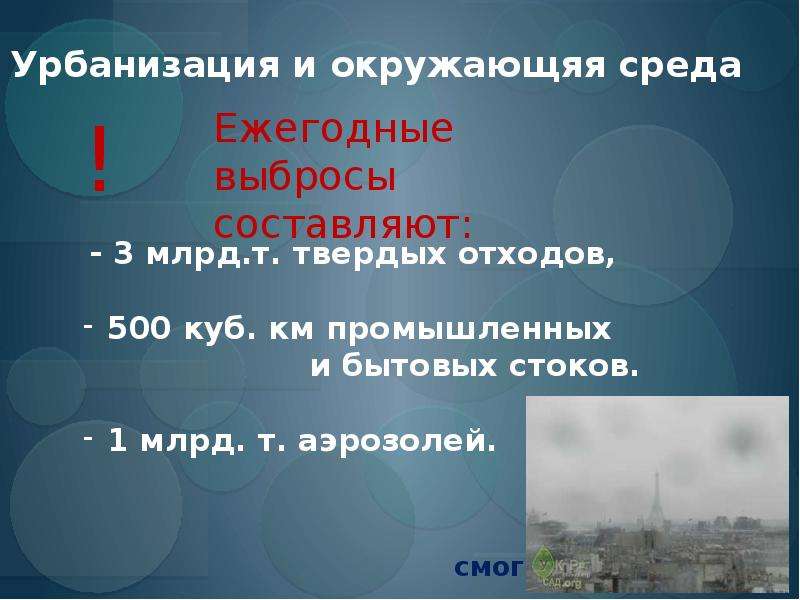

С ростом городов увеличивается количество экологических проблем:

- Ухудшение качества воздуха в городах. Каждый год один миллион людей умирает от загрязнения городского воздуха.

- Увеличение количества транспорта, которое приводит к перегруженности дорог и увеличению числа аварий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в развивающихся странах в дорожно-транспортных происшествиях 500 тысяч человек погибает, а 15 миллионов получают травмы. В основном жертвами являются пешеходы и велосипедисты из числа бедняков. Люди, которым удается выжить в авариях, зачастую становятся инвалидами. Например, в Бангладеш, согласно сообщениям, около 50% мест в больницах заняты жертвами дорожно-транспортных происшествий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в развивающихся странах в дорожно-транспортных происшествиях 500 тысяч человек погибает, а 15 миллионов получают травмы. В основном жертвами являются пешеходы и велосипедисты из числа бедняков. Люди, которым удается выжить в авариях, зачастую становятся инвалидами. Например, в Бангладеш, согласно сообщениям, около 50% мест в больницах заняты жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Только факты

Крупнейшие города мира

Согласно данным ООН-Хабитат, в 2000 году в каждом из этих 19 городов проживало более 10 миллионов жителей

| № | Город | Население в млн. |

| 1 | Токио | 26.4 |

| 2 | Мехико | 18. 1 1 |

| 3 | Бомбей | 18.1 |

| 4 | Сан-Паулу | 17.8 |

| 5 | Нью-Йорк | 16.6 |

| 6 | Лагос | 13.4 |

| 7 | Лос-Анджелес | 13.1 |

| 8 | Калькутта | 12.9 |

| 9 | Шанхай | 12.9 |

| 10 | Буэнос-Айрес | 12.6 |

| 11 | Дакка | 12.3 |

| 12 | Карачи | 11. 8 8 |

| 13 | Дели | 11.7 |

| 14 | Джакарта | 11.0 |

| 15 | Осака | 11.0 |

| 16 | Манила | 10.9 |

| 17 | Пекин | 10.8 |

| 18 | Рио-де-Жанейро | 10.6 |

| 19 | Каир | 10.6 |

В 1950 году Нью-Йорк был единственным городом в мире, население которого превышало 10 миллионов жителей.

Что делает международное сообщество?

По мнению директора Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакса, городам всего мира следует двигаться по трем стратегическим направлениям, обеспечивающим приемлемые условия жизни для всех жителей города:

- Городское планирование, которое включает хорошо продуманные системы водоснабжения и канализации, а также системы общественного транспорта и здравоохранения.

- Стратегия развития города, т.е. постановка целей с учетом условий в том или ином региона.

- Управление городом.

Местные руководители и международные эксперты по вопросам развития пытаются найти ответы на следующие вопросы: «Где будут жить эти новые горожане? Какие земли они должны использовать? В какие школы пойдут их дети? Где они будут брать воду? Как будет проводиться сбор мусора? Где они должны голосовать? Кто будет защищать их?».

Международные агентства также сотрудничают с бедными странами для достижения следующих целей:

- Создание адекватной инфраструктуры, включая дороги, жилые дома, сети электроснабжения, водоснабжения и канализации, школы и больницы.

- Создание законных поселений на месте трущоб.

- Укрепление городского управления.

- Улучшение жизни бедняков и поощрение равенства.

Что могу сделать я?

Посетите сайт Idealist или Добровольцы ООН для получения информации о возможностях участия в движении добровольцев во всем мире в целях содействия устойчивому развитию.

Посетите следующие сайты:

- ООН-Хабитат — агентство ООН, занимающееся изучением населенных пунктов во всем мире.

- Союз городов — всемирное объединение городов и их партнеров в сфере развития, цель деятельности которого заключается в улучшении условий жизни городских бедняков.

Дополнительные ресурсы

Дополнительная информация на веб-сайте Всемирного банка

Россия накануне XX столетия

Автор: Олег Кильдюшов, научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Социологический портрет страны.

28 января 1897 г. прошла Первая всеобщая перепись населения Российской империи. С ее помощью власти получили объективные данные о собственной стране, которые позволили нарисовать своеобразный «социологический портрет» России в преддверии нового века.

В административном отношении поздняя Российская империя была довольно сложно устроенным государством, включавшим в себя множество территорий с различным статусом: Царство Польское (другое название — Привислинский край), Великое княжество Финляндское, русские губернии, окраинные области и даже отдельные округа. Ключевые – столичные и пограничные — регионы входили в состав генерал-губернаторств, осуществлявших военно-политический контроль за деятельностью местных гражданских администраций.

Ключевые – столичные и пограничные — регионы входили в состав генерал-губернаторств, осуществлявших военно-политический контроль за деятельностью местных гражданских администраций.

Многие территории управлялись в соответствии с особыми правовыми актами. В качестве примера можно привести казачьи земли, прежде всего Область Войска Донского, или Финляндию, обладавшую широкой автономией, включая такие признаки суверенного государства, как собственный парламент, денежную систему и т.д. Примечательно, что в великом княжестве переписи подлежало только русское население, а жившие в других губерниях «финляндские уроженцы» учитывались в качестве отдельной группы (около 35,6 тыс. человек). Губернии, входившие в состав Привислинского края и подчинявшиеся Варшавскому генерал-губернатору, также обладали культурной спецификой, обусловленной этноконфессиональным составом населения.

Всеобщая перепись населения выявила в Российской империи (без Финляндии) 125 млн 640 тыс. 21 жителя, что было третьим на тот момент результатом в мире. Большим населением на тот момент обладали только Китай и Британская империя с колониями. В России 16 828 395 человек жили в городах, что составляло 13,4% от общего числа. При этом население было распределено по стране крайне неравномерно: основная часть (82%) проживала в 50 губерниях Европейской России и 10 губерниях Царства Польского, тогда как в 11 кавказских, 9 среднеазиатских и 9 сибирских губерниях и областях проживало лишь 18 % жителей. Соответствующей была плотность населения: чуть больше 22 жителя на квадратную версту в европейских губерниях; 2,47 – в Средней Азии, всего 0,53 – в Сибири. Напротив, в Царстве Польском этот показатель составлял 84,28 человека на версту – примерно как во Франции (83). Для сравнения в Германии плотность населения была еще выше – 118 человек на версту.

Большим населением на тот момент обладали только Китай и Британская империя с колониями. В России 16 828 395 человек жили в городах, что составляло 13,4% от общего числа. При этом население было распределено по стране крайне неравномерно: основная часть (82%) проживала в 50 губерниях Европейской России и 10 губерниях Царства Польского, тогда как в 11 кавказских, 9 среднеазиатских и 9 сибирских губерниях и областях проживало лишь 18 % жителей. Соответствующей была плотность населения: чуть больше 22 жителя на квадратную версту в европейских губерниях; 2,47 – в Средней Азии, всего 0,53 – в Сибири. Напротив, в Царстве Польском этот показатель составлял 84,28 человека на версту – примерно как во Франции (83). Для сравнения в Германии плотность населения была еще выше – 118 человек на версту.

Важнейшей задачей переписи было выявить реальную социальную структуру населения. С этой целью в переписной лист был включен вопрос о принадлежности к определенному сословию или состоянию. Самым многочисленным сословием ожидаемо оказалось крестьянство – свыше 77% жителей России. За ним с большим отрывом следовали мещане — 10,7%, инородцы — 6,6%, казаки — 2,3%. На уровне статистической погрешности оказались показатели таких основополагающий для Российской империи сословий, как дворяне (потомственные и личные), духовенство и купечество с их семьями — 1,5, 0,5 и 0,2 % соответственно. Отдельно переписью учитывались почётные граждане (потомственные и личные) — 0,3 %. Интересно, что 353 913 человек не принадлежали ни к одному из этих сословий, а 71 835 не указали свой сословный статус.

За ним с большим отрывом следовали мещане — 10,7%, инородцы — 6,6%, казаки — 2,3%. На уровне статистической погрешности оказались показатели таких основополагающий для Российской империи сословий, как дворяне (потомственные и личные), духовенство и купечество с их семьями — 1,5, 0,5 и 0,2 % соответственно. Отдельно переписью учитывались почётные граждане (потомственные и личные) — 0,3 %. Интересно, что 353 913 человек не принадлежали ни к одному из этих сословий, а 71 835 не указали свой сословный статус.

Также в Российской империи проживало 605 500 подданных других государств, что составляло около полпроцента населения страны.

Национальный состав определялся в ходе переписи посредством вопроса о родном языке. Ответы на него выявили следующую этнолингвистическую структуру: великорусский язык назвали родным 55,7 млн человек или 44,3 % жителей, малорусский — 22,4 млн (17,8 %), польский — 7,9 млн (6,3 %), белорусский — 5,9 млн (4,7 %), еврейский — чуть более 5 млн (4,0 %). При этом великороссы, малороссы и белорусы официально рассматривались как триединый русский народ, что позволяло считать «большую русскую нацию» доминирующей среди прочих этнических групп, населявших Россию.

Всего переписью было зафиксирована около 150 различных «языков и наречий» на которых говорили в России. Из других лингвистических групп, населявших империю, крупнейшей — 13,6 млн или 10,8 % — были носители тюркских языков: татары, башкиры, узбеки, кара-киргизы (киргизы), киргиз-кайсаки (казахи) и др. Далее следовали народы, говоривших на финно-угорских языках (финны, карелы, эстонцы и др.) — 3,5 млн человек или 2,8 %. Население Кавказа составляло 2,4 млн человек или 1,8 %. Также в Российской империи насчитывалось около 1,8 млн немцев, являвшихся влиятельной этнической группой. Из них 165,6 тыс. составляли остзейцы, проживавшие в прибалтийских губерниях, а остальные были выходцами из различных германских государств или их потомками.

Одним из важнейших результатов переписи, который сразу вызвал внимание общественности, было то, что собственно русские (великороссы) составляли менее половины населения империи. Стоит ли говорить, что этот, казалось бы, чисто статистический вывод имел большие последствия для дальнейшей политической истории России, поскольку все возникшие вскоре политические силы должны были выработать свой ответ на «национальный вопрос». Различные формы его постановки и не менее различные варианты ответов вращались вокруг вызовов модернизации в условиях мультиэтничной империи: как именно интегрировать в ее общественно-политический, экономический и культурный механизм такое количество этнических сообществ, находящихся на разных уровнях социокультурного развития и различным образом связанных с общеимперским развитием?

Различные формы его постановки и не менее различные варианты ответов вращались вокруг вызовов модернизации в условиях мультиэтничной империи: как именно интегрировать в ее общественно-политический, экономический и культурный механизм такое количество этнических сообществ, находящихся на разных уровнях социокультурного развития и различным образом связанных с общеимперским развитием?

Примечательно, что в упомянутое выше сословие «инородцев», насчитывавшее 8,3 млн человек, включались далеко не все подданные нерусского происхождения. Таковыми не считались представители этносов, проживавших в Европейской России, например, эстонцы или татары. Напротив, в них включались «туземцы» Средней Азии и Казахстана, горцы Северного Кавказа, а также коренные жители Сибири и Дальнего Востока. Таким образом определяющим была историческая и цивилизационная близость той или иной этнической группы к государствообразующему народу империи, т.е. русским.

Конфессиональный состав населения России в целом соответствовал ее этнолингвистической структуре: православные составляли 69,3%, магометане (мусульмане) — 11,1%, римо-католики — 9,1%, иудеи — 4,2%. Примечательно, что вместе учитывались «старообрядцы и уклоняющиеся от православия», каковых было выявлено 2 204 596 человек (менее 2 %). Помимо них, в России имелись и представители других христианских деноминаций: в Прибалтике это были протестанты-лютеране, в отдельных регионах компактно проживали монофизиты, несториане, баптисты и др. Формально христианизированные народы Сибири и Дальнего Востока фактически придерживались различных версий анимизма (шаманизма). Если учесть еще и буддистов, в Российской империи были представлены основные мировые религии.

Примечательно, что вместе учитывались «старообрядцы и уклоняющиеся от православия», каковых было выявлено 2 204 596 человек (менее 2 %). Помимо них, в России имелись и представители других христианских деноминаций: в Прибалтике это были протестанты-лютеране, в отдельных регионах компактно проживали монофизиты, несториане, баптисты и др. Формально христианизированные народы Сибири и Дальнего Востока фактически придерживались различных версий анимизма (шаманизма). Если учесть еще и буддистов, в Российской империи были представлены основные мировые религии.

Помимо этнического и конфессионального состава, перепись также позволила выявить ряд качественных характеристик населения, в частности их образовательный уровень. Например, выяснилось, что степень грамотности страны сильно дифференцировалась по регионам, сословиям и месту жительству. В целом по России грамотных было чуть больше 21,1 %. Причем среди мужчин этот показатель был еще выше — 29,3 %, тогда как у женщин – чуть более 13,1%.

По подсчетам ведущего исторического демографа Б.Н Миронова, средняя грамотность населения обоего пола старше 9 лет составляла в Европейской России — 30%, в том числе в городе — 58%, в деревне — 26%. У мужчин она достигала 43%, у женщин — 22%. При этом грамотность, понимаемая только как умение читать, у сельского населения страны старше 9 лет составила у мужчин — 35%, у женщин — 13%, у городского населения —64% и 42% соответственно. Ее уровень сильно отличался не только от пола, но и от возраста, этнической принадлежности и ряда других факторов. Например, показатель минимальной грамотности в Псковской губернии составлял 19,5%, а максимальная грамотность в соседней Эстляндской губернии — 95,3%. (Миронов Б.Н. Развитие грамотности в России и СССР за тысячу лет. Х–ХХ вв. // Studia Humanistica 1996. Исследования по истории и филологии. СПб., 1996).

Важнейшим показателем развития страны в эпоху модерна является степень урбанизации. Так, в начале ХХ века в Великобритании в городах проживало 77 % подданных, в Германии – 54 %, а в США – 26 %. В Российской империи доля городских жителей к концу XIX века достигла 13,4 %. При этом горожане разделялись на несколько страт, отличавшихся по объему прав, по роду деятельности и по уровню дохода – почетные граждане, купцы I-III гильдий, мещане и цеховые.

В Российской империи доля городских жителей к концу XIX века достигла 13,4 %. При этом горожане разделялись на несколько страт, отличавшихся по объему прав, по роду деятельности и по уровню дохода – почетные граждане, купцы I-III гильдий, мещане и цеховые.

По данным переписи 1897 г., 47 % городских жителей России (без Польши и Финляндии) были неместными уроженцами, т.е. бывшими сельскими жителями. По мнению известного социодемографа А.Г. Вишневского, доля горожан была значительно занижена переписью, поскольку в конце XIX века в центральных промышленных губерниях, на Урале и Донбассе существовало немало индустриальных центров, которые не признавались городами официально. Также следует учитывать специфику урбанизации в сословной монархии: переселение в город не означало автоматического вступления в одно из городских сословий, в результате чего число живущих в городах крестьян увеличился с 1858 по 1897 г. в 4,6 раза, тогда как число лиц иных сословий в городах увеличился лишь на 53 %.

Во время переписи из 16,8 млн горожан по всей империи 6,5 млн относились именно к крестьянскому сословию. Таким образом, переселение крестьян в города на пороге XX века намного превосходило по масштабам их миграцию, связанную с земледельческой колонизацией: если учитывать всех выходцев из деревни, фактически проживавших в городских поселениях, из 102 млн крестьян Российской империи (без Польши и Финляндии) около 10% стали новыми горожанами. (Вишневский А.Г. Серп и рубль. М., 1998).

Список 10 крупнейших городов империи возглавлял Санкт-Петербург с его 1 264 900 жителями. Вторым городом-миллионником являлась Москва, в которой переписчиками было зафиксировано 1 038 600 человек. Далее следовали Варшава (683 700), Одесса (403 800), Лодзь (314 000), Рига (282 200), Киев (247 700), Харьков (174 000). Крупнейшим городом на Кавказе был Тифлис с его 159 600 обитателями, а в Средней Азии — Ташкент (155 700). Всего в империи на 1897 г. было 19 городов с населением свыше 100 тысяч человек. При этом динамика урбанизации еще более показательна, чем абсолютные цифры: в 1863 г. таких городов было всего три. За еще более короткий по историческим меркам срок их число выросло с 13 в 1885 г. до 29 в 1914 г.

При этом динамика урбанизации еще более показательна, чем абсолютные цифры: в 1863 г. таких городов было всего три. За еще более короткий по историческим меркам срок их число выросло с 13 в 1885 г. до 29 в 1914 г.

На момент переписи население 40 городов превышало 50 000 человек. При этом самым урбанизированным районом империи была Польша, где доля городского населения превышала 20%. В Европейской России этот показатель был около 13 %, на Кавказе – около 11%, а в Сибири – 8,3%. Однако абсолютное большинство населения по-прежнему проживало в сельских поселениях, которых по данным Б.Н. Миронова насчитывалось свыше 590 тысяч.

В целом перепись выявила очень пеструю картину государства, стоящего перед вызовами модернизации во всех сферах жизни. Полученные в ее ходе данные должны были не просто способствовать более адекватному самопониманию русского общества, но и лечь в основу тех задач национального развития в новом веке, которые стремилась, но так и не успела решить государственная власть поздней империи. Многие цели незавершенной имперской модернизации были достигнуты уже при новом политическом режиме в рамках советского проекта.

Многие цели незавершенной имперской модернизации были достигнуты уже при новом политическом режиме в рамках советского проекта.

Динамика изменения населения России с 1897 года — Биографии и справки

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 января 2019 года Росстат опубликовал предварительные данные о численности населения России за 2018 год. Число жителей РФ на 1 января 2019 года составило 146,794 млн человек, снизившись за год на 86 тыс. человек. За последние 10 лет сокращение этого показателя было зафиксировано впервые.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как менялось население России.

В царской России

Первая полноценная перепись населения в Российской империи прошла в 1897 году. По данным Росстата, население на территории, соответствующей современным границам РФ, на тот момент составляло 67,5 млн человек, к 1914 году оно достигло 89,9 млн человек. Первая мировая война замедлила, но не остановила естественный прирост, в 1917 году численность населения достигла 91 млн человек.

В советское время

Согласно переписи 1926 года, на территории РСФСР проживали 100 млн 891 тыс. человек (Росстат дает цифру 92,7 млн человек, поскольку на тот момент в состав РСФСР входили области, вскоре после этого переданные в состав других советских республик). До начала Великой Отечественной войны численность населения непрерывно росла и достигла 108 млн 379 тыс. человек (данные переписи населения 1939 года).

Первые серьезные демографические потери СССР понес в ходе Великой Отечественной войны. По подсчетам советской госкомиссии по исследованию числа человеческих потерь в войне, в 1941-1945 годах погибли около 25,3 млн граждан страны, родившихся до 22 июня 1941 года. К этому числу эксперты комиссии добавили потери вследствие более высокой, чем перед войной, смертности детей, родившихся в годы ВОВ, — около 1,3 млн человек. Таким образом, в течение Великой Отечественной войны СССР потерял 26,6 млн человек.

Эти данные были опубликованы в обзорном томе «Всероссийской книги Памяти, 1941-1945» (Воениздат, 1995 и 2005 годы). Существуют и другие оценки. Так, по подсчетам российского историка Виктора Земскова, прямые людские потери СССР в войне составляли около 16 млн человек (журнал «Военно-исторический архив», №9 за 2012 год).

Существуют и другие оценки. Так, по подсчетам российского историка Виктора Земскова, прямые людские потери СССР в войне составляли около 16 млн человек (журнал «Военно-исторический архив», №9 за 2012 год).

В 1946 году, по оценке Росстата, население РСФСР составляло 97 млн 457 тыс. человек и смогло вернуться к отметке в 100 млн лишь в 1949 году.

Согласно первой общесоюзной послевоенной переписи населения 1959 года, в РСФСР жили 117 млн 534 тыс. человек. В 1970 году — 130 млн 79 тыс., в 1979 году — 137 млн 551 тыс. Несмотря на продолжавшийся естественный прирост населения (600-700 тыс. человек ежегодно), во второй половине 1970-х в СССР произошел демографический кризис: во взрослую жизнь входило поколение детей 1940-х годов.

Если в 1970-1971 годах в РСФСР суммарный коэффициент рождаемости был выше 2,0 (то есть на одну женщину приходилось более двух детей, что позволяло поддерживать естественное воспроизводство населения), то в 1980-1981 годах он снизился до 1,895. На так называемое демографическое эхо Великой Отечественной (малочисленность поколения детей, рожденных в 1940-х) наложились и другие факторы, в том числе ускоренная урбанизация, рост числа разводов и абортов, а также мужской смертности из-за потребления крепкого алкоголя.

На так называемое демографическое эхо Великой Отечественной (малочисленность поколения детей, рожденных в 1940-х) наложились и другие факторы, в том числе ускоренная урбанизация, рост числа разводов и абортов, а также мужской смертности из-за потребления крепкого алкоголя.

Впрочем, в 1980-е годы демография РСФСР показывала хорошую динамику: к 1987 году коэффициент рождаемости достиг 2,23, а население росло на 1-1,2 млн человек ежегодно.

По данным последней общесоюзной переписи 1989 года, население РСФСР составляло 147 млн 401 тыс. человек.

Россия

В 1990-х годах во взрослую жизнь вошло уже поколение детей 1970-х годов. На второе «эхо войны» (малочисленность потенциальных молодых родителей) наложились последствия распада Советского Союза и связанных с этим экономического и социального кризисов. Это привело к новому демографическому провалу. Смертность населения РФ в 1990-х годах в 1,5 раза превышала рождаемость. В 1992 году естественный прирост населения впервые со времен Великой Отечественной войны сменился убылью. На тот момент в России жили 148,3 млн человек.

На тот момент в России жили 148,3 млн человек.

По данным Росстата, численность населения России с 1991 по 2002 год сократилась на 2,1% (3,1 млн человек — до 145,2 млн). В 1990 году суммарный коэффициент рождаемости опустился до 1,892, а наибольшее падение этого показателя пришлось на 2000 год — 1,195.

Демографический спад продолжался до 2009 года — тогда численность населения составила 142,7 млн человек.

В 2010 году во взрослую жизнь начало входить поколение рожденных в 1980-е годы, после чего население вновь начало расти. В 2010 году, по данным переписи, в России жили 142 млн 857 тыс. человек. В 2014 году население выросло сразу на 400 тыс. человек по сравнению с 2013 годом и составило 143,7 млн. В 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией, показатель достиг 146,5 млн человек. Наибольший коэффициент рождаемости также был зафиксирован в 2015 году — 1,78.

Положительная динамика сохранялась до 2018 года, по предварительным данным, в минувшем году постоянное население РФ в среднем составляло 146 млн 837 тыс. человек.

человек.

Двадцать ответов на двадцать вопросов о двадцатом веке

Еще в октябре 2018 у нас в Нistorians возникла идея провести опрос среди украинских гуманитариев с двадцатью вопросами о ХХ веке. Прежде всего, опросить философов и историков, постепенно вовлекая в порос специалистов из других отраслей.

Интервью Владимира Маслийчука, украинского историка, редактора historians.in.ua, с Михаилом Минаковым, философом, старшим научным сотрудником центра им. Вудро Вильсона, впервые было опубликовано на historians.in.ua

С тех пор много и что произошло, главным образом – дискуссии, вызванные книгами Юваля Харари «Двадцать один урок для ХХІ века» и Тимоти Снайдера и Тони Джадта «Размышления о ХХ веке», дебатами Славоя Жижека и Джордана Петерсона, а также еще одной серией террористических актов на религиозной почве, неоднозначности Брексита и необычными президентскими выборами в Украине. Эти тексты и события укоренены в ХХ век, подарены им нашей эпохой. И в силу этого их необходимо осмыслить.

И в силу этого их необходимо осмыслить.

Мы благодарны всем, кто откликнулся и прислал свои ответы, или готовится их прислать. Из числа присланных, первым мы публикуем интервью с философом Михаилом Минаковым.

1. Каковы пять понятий или терминов, с которыми у Вас ассоциируется ХХ век?

Пять понятий, в которых, по моему мнению, следует осмысливать ХХ века это – глобальность, индустриальный модерн, урбанизация, эмансипация и подчинение.

Глобальность – это культурная ситуация, находясь в которой отдельные индивиды, малые группы и большие общества влияют друг на друга и подвержены влиянию в беспрецедентной всемирной, все более сложной коммуникации. Из-за этого местные события могут приобретать общечеловеческое значение, а общие мировые процессы имеют гораздо большее влияние на отдельных людей и общества, чем когда-либо прежде. В ХХ веке долгий процесс глобализации завершается созданием нескольких моделей политического, социально-экономического и правового оформления человечества.

Модерность в ее индустриальных формах, которая возникает сначала как логика производства на Западе, в ХХ веке становится господствующей логикой не только экономического, но и политического и социальной жизни почти всех обществ мира. В рамках этой индустриальной современности появился конфликт между западным капитализмом и восточным социализмом, который определял развитие множественных локальных проектов модернизации прошлого столетия. Завершение ХХ века, таким образом, связано с потерей индустриализмом роли ведущей модели для развития обществ; в этот момент общества Центра (ядра, core) начинают развиваться в рамках пост-индустриальной модели, а общества периферии либо перебирают на себя индустриальные производственные модели и бремя их экологических и социокультурных недостатков, либо же возвращаются к пред-индустриальным формам жизни.

Урбанизация – это социально-демографический процесс концентрации населения в городах, который в ХХ веке привел к тому, что большая часть человечества стала жить городах, что изменило формы сосуществования индивидов, групп и культур. Среди таких последствий – массовость политико-правовых процессов, фрагментация сверхкрупных городов по культурным, расовым или социальным признакам (районы-гетто как отдельные урабанистические миры), изменение состояния природной среды и социокультурного мира в урбанизированных зонах, социокультурное напряжение между горожанами и сельским населением.

Среди таких последствий – массовость политико-правовых процессов, фрагментация сверхкрупных городов по культурным, расовым или социальным признакам (районы-гетто как отдельные урабанистические миры), изменение состояния природной среды и социокультурного мира в урбанизированных зонах, социокультурное напряжение между горожанами и сельским населением.

Эмансипация в ХХ веке – это преимущественно политико-правовой процесс, связанный с увеличением объема политических прав и гражданских свобод индивидов. Существует достаточная база статистических данных, которые подтверждают распространение применения на практике гражданских свобод, большего участия граждан в принятии решений и функционирования выборов для ротации властных элит на протяжении ХХ века; эти же данные свидетельствуют об обратном развитии демократии с 2008-12 годов [1].

Подчинение – процесс все более эффективных форм управления поведением, воображением и мышлением отдельных индивидов, малых групп и больших обществ. Развитие обезличенных сложных национальных, сверх-, супра- и транс-национальных институтов сбалансировало глобальную эмансипацию и обуславливало превращение обществ во все более массовые. Таким образом возникали различные формы эффективности Системы (тоталитарные, националистические, неолиберальные, массового потребления и т.п.), которая возникает уже в XIX в., но приобретает новую глобальную и локальную эффективность именно в ХХ веке.

Развитие обезличенных сложных национальных, сверх-, супра- и транс-национальных институтов сбалансировало глобальную эмансипацию и обуславливало превращение обществ во все более массовые. Таким образом возникали различные формы эффективности Системы (тоталитарные, националистические, неолиберальные, массового потребления и т.п.), которая возникает уже в XIX в., но приобретает новую глобальную и локальную эффективность именно в ХХ веке.

2. Каковы хронологические рамки этого сложного века, если отказаться от собственно календарных показателей? Кто-то начинает век с начала Первой мировой войны (1914), кто-то раньше, с начала второй англо-бурской войны (1899), а кто-то и с революционных событий 1917 г. Спорным является также и окончание ХХ века. Некоторые историки соотносят его с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза (1991), другие – с началом распространения Интернета в те же годы, а есть мнение, что ХХ в. Закончился аннексией Крыма Россией (2014). Как бы Вы определили временные рамки ХХ века?

Учитывая те понятия, о которых я говорил как о ключевых для описания прошлого века, я бы начинал эпоху «ХХ век» с (1) процесса перехода мировых империй XIX в. на пути индустриального управления и распространения его по своим колониях, тем самым ускоряя глобализацию; и с (2) распространения идей и практик управляемого прогресса (марксизм, социальная инженерия капитализма и колониализма и т.д.). Таким образом, начало ХХ было бы оправдано начинать с 1880-1910х годов.

на пути индустриального управления и распространения его по своим колониях, тем самым ускоряя глобализацию; и с (2) распространения идей и практик управляемого прогресса (марксизм, социальная инженерия капитализма и колониализма и т.д.). Таким образом, начало ХХ было бы оправдано начинать с 1880-1910х годов.

Завершение же этого столетия я бы связал с (1) трансформацией индустриальности (которая в некоторых обществах приводит к постиндустриальному состоянию, а в других к пред-индустриальному), (2) ростом демократических форм правления и упадком качества демократии, (3) кризисом неолиберальной глобализации и наднациональных политико-правовых и финансово-экономических организаций, (4) усилением социально-политической роли «информационной модерности» и технологий управления вниманием и тому подобное. Эти процессы связаны с событиями 1990-х / 2010 гг.

3. ХХ век был очень антигуманным. В то же время благодаря массовости культуры и глобализации понимание ценности человеческой жизни распространилось далеко за пределы одного континента, что привело к отмене смертной кары и к гуманизации образовательного пространства.

Как можно оценить это столетие с позиций гуманизма?

Как можно оценить это столетие с позиций гуманизма?Действительно, ни одна из предыдущих исторических эпох не запятнала себя таким уровнем насилия, если измерять его количеством убитых, а также лишенных свободы и достоинства людей. В то же время, идеи и практики свободы и права стали беспрецедентно влиять на образ жизни наших обществ. Прошлый век – время невероятного напряжения, возникшего между полюсами бесчеловечности и гуманности.

Люди ХХ века были чрезвычайно креативными как в плане построения машин смерти и усмирения (оружие массового уничтожения, концлагеря, ГУЛАГ, геноциды и демоциды, радикальные и тоталитарные идеологии, эффективные системы пропаганды вроде советской или Голливуда и т.д.), так и в плане развития либерально-демократических политико-правовых систем. Это напряжение между двумя полюсами прошлого столетия удавалось снимать благодаря международной системе сдержек и противовесов, которая появилась после Второй мировой войны и которая была разрушена уже в 1990-х, во времена недолгого «однополярного мира».

4. ХХ век стал временем информационной революции. Владение информацией стало основной ценностью. Однако этот процесс сопровождался виртуализацией пространства жизни, падением нравственности. Кроме того, открытия ХХ века – атомная энергия, интернет – не приводят ли они к росту рисков для человечества, к распространению контроля за людьми и постоянному чувству опасности?

В течение ХХ в. постоянно увеличивалась значимость информации, а средства ее накопления и управления ею становились все более развитыми. В силу этого, культуры глобального Центра достигли момента, когда они перешли к состоянию «информационных обществ», а экономики действительно стали, ориентированными на знания. Именно с этого момента следует говорить о завершении прошлого и начале нового, XXI века.

Виртуализация и визуализация культур, оформление и все большая независимость «мира симулякров», трансформация человечности и нравственности – это наследство ХХ столетия первым поколениям ХХI-го. Эти процессы во многом будут определять жизнь человечества – с его рисками и возможностями – в «заполненном мире» [2] в последующие десятилетия.

Визуальная информация потребляется почти без критического сопротивления со стороны человека. В начале XXI века критическое мышление, сопротивление новым средствам идеологического контроля за политической воображением и управление вниманием людей требуют от индивидов сверхусилий. Постоянно прилагать эти сверхусилия невозможно, что дает временную фору политической несвободе. В связи с этим следует ожидать все большего влияния авторитарных форм политики по всему миру до тех пор, пока не будут изобретены институты и технологии, способных подрывать или ограничивать эффективность практик коллективного подчинения.

5. Наверное, основной метафорой ХХ века является образ революции. Данное понятие применяют все чаще к процессам коренных изменений. Однако понятие революции весьма спорно. Его применяют как к кровопролитным событиям начала ХХ в., так и гражданским протестам 1968 и «карнавальным» бархатным революциям конца 1980-х — начала 1990-х гг. Является ли революция действительно ключем к пониманию ХХ столетия?

Действительно, человечество прошлого века было участником, жертвой и свидетелем многих революций. Однако следует помнить, что все пятисотлетняя история модерности является апропо временем революций. Модернизация и в XVII, и в XIX, и в ХХ столетиях происходит в значительной степени путем свершения бесконечных революций как актов основания беспрецедентно новых форм в различных сферах человеческой жизни.

Однако следует помнить, что все пятисотлетняя история модерности является апропо временем революций. Модернизация и в XVII, и в XIX, и в ХХ столетиях происходит в значительной степени путем свершения бесконечных революций как актов основания беспрецедентно новых форм в различных сферах человеческой жизни.

Однако особенность революций ХХ в. заключается в том, что в эту эпоху возникает диалектическая противоположность «прогрессивных» и «консервативных революций», а не только «революции» и «реакции», как в прежние времена. Политико-идеологическую сложность революций ХХ в. обуславливал всемирная волна марксистских революций, которые апеллировали к социально-экономической справедливости, общественному прогрессу и эмансипации эксплуатируемых. От Октябрьской революции до прогрессистских революций в Китае, Вьетнаме, Камбодже, африканских колониях и латиноамериканских странах немало народов пытались построить «справедливые общества» по рецептам разных марксистских течений. Идеологическую противоположность им составляли «консервативные революции» вроде итальянского фашизма, немецкого нацизма, разнообразных этнонационализмов, иранского или более поздних радикальных форм исламизма.

По моему мнению, ХХ столетие завершается – а следующее начинается – с распространения новых форм политических революций, которые пока называются «карнавальными», «цветными» или «бархатными». Эти названия – суррогаты научных терминов, скорее свидетельствующих о нашем непонимании, чем именно были революции в Чехословакии 1988-89 года, в республиках СССР 1991 года, в Грузии 2003 и на украинских «майданах». В этих процессах одновременно проявляются как тенденции к демократизации и эмансипации, так и распространение консервативно-революционных практик ХХ века, а также характерная для начала XXI века склонность к дисфункциональности демократии.

Поэтому, метафорой ХХ столетия я бы назвал именно противостояние прогрессистских и консервативных революционных идей и практик. Начало и завершение этого противостояния, по большому счету, совпадают с эпохой «ХХ век».

6. Одной из движущих идей важнейших социально-политических процессов было понятие социальной эволюции и уверенность в неизбежности общества социального равенства – социализма (или даже «коммунизма»).

Социалистические идеи в разных интерпретациях зачастую были важными не только для политических движений, но и для художественного творчества в прошлом. Однако распространено мнение, что «Эпоха социализмов» началась и закончилась с ХХ веком?

Социалистические идеи в разных интерпретациях зачастую были важными не только для политических движений, но и для художественного творчества в прошлом. Однако распространено мнение, что «Эпоха социализмов» началась и закончилась с ХХ веком?«Эпоха социализмов», действительно, в значительной степени совпадает с началом ХХ века. Однако вряд ли эта эпоха закончилась в 2000 году. Китай представляет новую форму «реального социализма», который связан с марксистской революции в прошлом, но имеет и свою модель современного развития, на которую ориентируется часть народов мира (в частности, в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии). Мощные нереволюционные социал-демократии Скандинавии, социально-ориентированные системы Канады и Германии показывают другие направления в целом социалистического или социал-демократического развития. Социалистическая перспектива также представлена «новыми левыми», «зелеными» и лево-либеральными движениями, которые еще, кажется, сыграют свою важную роль в XXI веке.

7. Тоталитарные движения Западной Европы как фашизм, национал-социализм, многочисленные право-радикальные направления, кажется, были лишь реакцией на войны, социальную депрессию и экономическое отставание. В силу этого они не имели должного концептуального наполнения. Как Вы думаете, правый радикализм был реакцией на социальные эксперименты и идеологию левых, на «коммунистическую угрозу», либо же черпал свои идеи в консервативной политической мысли? Чем был национализм ХХ века, синтезом идеологий или отдельным, самостоятельным явлением?

Социалистические и национал-консервативные движения были одинаково важными идеологическими полюсами развития человечества в ХХ веке. Консервативные идеологии и практики были не менее влиятельными, чем «левые» и для государственного строительства, и для обустройства международного порядка, и для перераспределения власти и собсвтенности в глобальном и локальных масштабах. Однако, в отличие от все более изысканных теорий, ориентированных на достижение социальной справедливости и общественного прогресса, разные направления консерватизма мало пользовались теоретизированием. Однако и праворадикальный полюс развивал идеи в спектре от ориентированного на практику революционного консерватизма Церера, Шмитта, или Хомейни до радикальных империалистического, этнонационалистического, расового или мистически-религиозного консерватизмов.

Однако и праворадикальный полюс развивал идеи в спектре от ориентированного на практику революционного консерватизма Церера, Шмитта, или Хомейни до радикальных империалистического, этнонационалистического, расового или мистически-религиозного консерватизмов.

Если левая мысль переживает кризис с конца прошлого века и находится в поиске нового «большого проекта», то консерватизм переживает свой ренессанс и приобретает все больший вес среди политического и интеллектуального классов Запада, посткоммунистических.постсоветских стран, Индии, Бразилии и многих других стран. Увы, это добавляет энергию демодернизационным процессам во многих обществах мира [3].

8. Кто, по Вашему мнению, был тем писателем, кто лучше все выразил ХХ век?

Не думаю, что таким писателем был кто-то один. По моему мнению, важнейшими писателями прошлого века были мастера слова, способные дать голос тем, кого ХХ век сделал жертвами и своего прогресса, и своих войн. Эта способность прослеживается – но отнюдь ими не исчерпывается – в произведениях Стейнбека, де Бовуар, Солженицына, Кизи, Грасса или Найпола. Именно они, и писатели вроде них, препятствовали окончательной потере гуманности и подрывали эффективность тоталитарных попыток своими обществами в прошлом веке.

Именно они, и писатели вроде них, препятствовали окончательной потере гуманности и подрывали эффективность тоталитарных попыток своими обществами в прошлом веке.

9. Часто говорят, что ХХ век был безумным временем, когда господство рационализма приводит к конструированию оружия массового уничтожения и упорному уничтожению человеком себе подобных. Открытия в военной сфере вели за собой все остальные, ставшие основой общества потребления (электрочайник, микроволновая печь, интернет и проч.). Может быть, ХХ век был милитарным, а не гражданским?

Глобальная инфраструктура войны (милитаризма) и мира (гражданственности) достигла в ХХ в. неслыханного уровня эффективности. Смысловые наполнения этой эпохи в политико-онтологическом измерении задавались именно тем, что человечество, благодаря научно-технологическому прогрессу, получило возможность проводить тотальную войну и уничтожить все живое на планете. В то же время, политико-правовой прогресс позволил распространить такие идеи и практики, которые предотвращали войны, распространяли правовой способ разрешения конфликтов и уменьшали неравенство между различными обществами. Оружие массового поражения и Совет безопасности ООН – это, собственно, то, что по-своему символизирует рамки реализации противоречивых тенденций ХХ века.

Оружие массового поражения и Совет безопасности ООН – это, собственно, то, что по-своему символизирует рамки реализации противоречивых тенденций ХХ века.

10. Обратимся к вопросам соотношения государства и экономики. По мнению «австрийской школы» экономистов и философов, минимальное вмешательство государства в экономическую сферу предотвращает возникновение тоталитарных и радикальных движений. Как ответил ХХ век на вопрос о вмешательстве государства в экономические дела, и не угрожало ли такое вмешательство демократии?

В ХХ веке государство как комплекс институтов значительно стандартизировался: сегодня около 200 устойчивых государств планеты имеют приблизительно похожее институциональное устройство и способы легитимации своих режимов. Представление о государстве, выраженные в целом ряде идей и текстов – от Конвенции Монтевидео (1933) до теорий конституционной демократии, социально-ответственного государства и неолиберального правительства в 1990-х –привели к практикованию нескольких моделей существования политических сообществ (конфедерация, федерация, национальное государство, иногда еще классовое государство ), которые, при этом, имеют почти одинаковые общие правила сосуществования (в рамках ООН, с несколькими исключениями вроде непризнанных государств или государств-изгоев).

Примерно до 1990-х эти государства обустраивались так, чтобы формально усложнить захват власти одной политической группой. Нормой стало разделение на ветви власти, разграничение прав и ответственности центрального и местных правительств, различение частной и публичной сфер. Однако неформальные институты в условиях коррупции подрывают эффективность этого устройства, продвигают «реальную политику» «властной вертикали» и способствуют упадку демократии, о котором уже говорилось выше.

Прошлый век по-своему было эпохой институциализирования не только публично-правового разделения, но и эффективных неопатримониальных сетей, кланов. ХХ век не справился с задачей установления моделей надлежащего госуправления, которые бы не поддавались коррумпирующему влиянию частных интересов. Учитывая это, в XXI веке перед нами чрезвычайно широкое пространство для политической креативности человечества, а достижения прошлого века требуют коррекций или серьезной ревизии.

11. Тони Джадт писал, что забвение, неумение учить уроки истории – образом жизни ХХ века.

Люди прошлого века старались забывать коллаборационизм, геноциды, лишения, репрессии… По этой логике, начало XXI века, когда последние участники прошлого постепенно исчезают, – это постоянное упоминание и напоминание, или же наш век будет временем такого же забвения?

Люди прошлого века старались забывать коллаборационизм, геноциды, лишения, репрессии… По этой логике, начало XXI века, когда последние участники прошлого постепенно исчезают, – это постоянное упоминание и напоминание, или же наш век будет временем такого же забвения?Действительно, XXI века начинается вместе с созданием новых институтов управления коллективной памятью. Однако эксперименты с коллективными памятью и забвением активно проводились уже в ХХ веке. Системы пропаганды и стратегии рекламы и массового искусства направляли свое внимание на групповую память и сто лет назад. В прогрессистских обществах основное внимание направлялось на забвение и замалчивание «неудобных» фактов прошлого. Консервативные общества основное внимание уделяли «правильному припоминанию». Однако и те, и те в политическом управлении прошлым балансировали между стратегиями забывания и памятования. По сравнению с современностью, ХХ столетие – это время еще достаточно наивных форм ко-меморации и ко-обливиации. Кажется, наше время переплюнет токсичность коллективной памяти прошлого века.

Кажется, наше время переплюнет токсичность коллективной памяти прошлого века.

12. Можно много спорить вокруг этого тезиса, но среди философов бытует шутка, что ХХ век определили Маркс, Ницше и Фрейд, каждый по-своему. Но говоря о социально-политическом измерении, именно марксизм оказался тем идеологическим учением, которым охотно пользовались как тоталитарные движения, так и сторонники либерализма. Будет ли и наше столетие – веком марксизма или социального детерминизма, стремящегося объяснить социальные явления причинно-следственными связями?

Действительно, социальный детерминизм – в марксистской и национал-консервативной формах, в научном мышлении и популярных верованиях – достиг пика влияния на общественно-политические процессы в ХХ веке. Однако и формы интеллектуального и политико-правового сопротивления ему развивались достаточно активно, как в либеральной мысли, так и в западном марксизме и даже в либерально-консервативном лагере.

В прошлом столетии совершенствование Системы и научно-технические достижения имели сокрушительный для жизни и свободы человека потенциал, что сделало социальный детерминизм еще более опасным, чем он был до того. Однако, учитывая теоретические дискуссии первых двух десятилетий ХХI века, я скептически настроен в отношении влиятельности марксизма. По моему мнению, в обществах всего мира идет упрощение идейных оснований политического действия. «Спрос» на новые и старые теории, которые направляли развитие национальных сообществ, низкий – и продолжает снижаться. Более заметное идейно-теоретическое развитие, по-моему, происходит в суб и над-национальных контекстах. Я связываю мышление в терминах малых сообществ и человечества с реальными перспективами для эмансипации и противостоянию соцдетерминизму нашей эпохи. Национальные сообщества же стремятся к повторению пройденного, утратив способность к политическому и социальному творчеству.

Однако, учитывая теоретические дискуссии первых двух десятилетий ХХI века, я скептически настроен в отношении влиятельности марксизма. По моему мнению, в обществах всего мира идет упрощение идейных оснований политического действия. «Спрос» на новые и старые теории, которые направляли развитие национальных сообществ, низкий – и продолжает снижаться. Более заметное идейно-теоретическое развитие, по-моему, происходит в суб и над-национальных контекстах. Я связываю мышление в терминах малых сообществ и человечества с реальными перспективами для эмансипации и противостоянию соцдетерминизму нашей эпохи. Национальные сообщества же стремятся к повторению пройденного, утратив способность к политическому и социальному творчеству.

13. Историки в ХХ веке переживают неприятную эволюцию своей роли от «искателя истины» и «национального будителя» к «производителю знаний» и «публичному интеллектуалу». Количество профессиональных историков выросло в десятки раз, однако, вопреки этому, политики могли злоупотреблять «исторической аргументацией», ведя к перекройке границ, геноцидам, локальным и мировым войнам.

Это также вело к тому, что росли сомнения в познавательной способности исторической науки: «после Аушвица, историю нельзя рассказывать». Обесценилась ли история в ХХ веке?

Это также вело к тому, что росли сомнения в познавательной способности исторической науки: «после Аушвица, историю нельзя рассказывать». Обесценилась ли история в ХХ веке?Что касается ценности истории, ХХ век был в этом плане неоднозначен. Для европейской континентальной философии и методологии истории это было время прозрений. Вместе с тем, англо-американская философия создала немало сильных аисторичних систем. Во второй половине ХХ века значительное развилась исламская историческая мысль.

Вместе с тем, это идейное наследство, кажется, не пользуется спросом современных интеллектуалов. В XXI столетии публичность и интеллектуальность расстаются: творчество интеллектуалов возможно скорее в условиях выпадения из публичных дискуссий в «дискурсивные гетто» (или заповедники?).

Эмоции и симулятивная визуальность препятствуют старым дискурсивным средствам интеллектуальной работы. Поэтому и способы деятельности публичных интеллектуалов должны меняться. От жанров работы Ясперса, Бурдье, Фуко или Джадта видимо нужно переходить к тем жанрам, в которых работают Марк Квин, Ай Вэйвэй, Марина Абрамович, или украинские визуальные интеллектуалы, вроде Никиты Кадана или Евгении Белоцерковец. Эти новые жанры создают визуальные поверхности, способны продолжать сопротивление насилию и дегуманизации нашего времени.

Эти новые жанры создают визуальные поверхности, способны продолжать сопротивление насилию и дегуманизации нашего времени.

Освенцим и ГУЛАГ – вызовы, которые формировали и на которые отвечали прошлые поколения, люди индустриального модерна. Нам же должно делать свое: разбираться с расстрелом на Майдане, пожаром в Одессе, войной на Донбассе, строительством новых стен по всей Европе. И в этом деле ценность и обесценивание истории будут одинаково важны, впрочем, как и в прошлом столетии.

14. Подчинялось ли то время законам или нарушало их? Я веду речь о законах регламентированного общества, производства, основанного на практическом применении и расчетливости, общества потребления, с его излишками накоплений и долгов. Было ли это время, когда не действовали универсальные социально-экономические законы, а б

ольшую роль играли детали и случайности?Роль научных законов преувеличивалась. Хаос, который мы пытаемся упорядочить в коллективном воображении современности средствами культуры, языка и логики, как упорядоченный и предсказуемый, от этого не теряет своей непредсказуемости и непонятности. В эпоху Просвещения стало нормой и распространилось по миру представление о том, что Разум «просвещает тьму» и «упорядочивает хаос». И в XIX-ХХ вв. это привело к коренному изменению коллективного действия человечества, обществ и отдельных индивидов. Вместе с тем, критика Просвещения справа, слева и изнутри показывает, что хаос не изменился от массового распространения просветительских надежд. Готическое мироощущение, наверное, самое реалистичное. Ницше, Фрейд, Шестов, Хайдеггер, Шрединґер и Батай передавали это мироощущение очень точно.

В эпоху Просвещения стало нормой и распространилось по миру представление о том, что Разум «просвещает тьму» и «упорядочивает хаос». И в XIX-ХХ вв. это привело к коренному изменению коллективного действия человечества, обществ и отдельных индивидов. Вместе с тем, критика Просвещения справа, слева и изнутри показывает, что хаос не изменился от массового распространения просветительских надежд. Готическое мироощущение, наверное, самое реалистичное. Ницше, Фрейд, Шестов, Хайдеггер, Шрединґер и Батай передавали это мироощущение очень точно.

15. Зачастую ХХ век описывают как время преодоления языка. Борьба за политическое господство перешла в область языка. Языковедение выделилось в отдельную научную дисциплину, национальные языки получили свой особый статус. Но при этом происходило вторжение визуального опыта, все большей влиятельностью пользовалось восприятия мира при помощи зрительных эффектов фотографии, кино, телевидения, сектора развлечений, в котором визуальное сочеталось с аудиальным, а многоязычие становилось неизбежным.

Был ли ХХ век – временем поиска опыта вне языка?

Был ли ХХ век – временем поиска опыта вне языка?Как и во многих других измерениях, ХХ век – это время, определенное противоречием между языковой и визуальной коммуникации. Взрыв лингвистических исследований, возникновение невероятной по своей мощи аналитической философии языка, беспрецедентное уничтожение малых языков и появление семи глобальных языков – все это события, выражавшие трансформацию природы языковой коммуникации в прошлом столетии. Учитывая это многоязычие касается именно «важных языков», то есть языков, на которых происходит глобальная коммуникация. В языковом измерении, в конце ХХ века мы живем в совершенно новой ситуации, гораздо более бедном многоязычии. Однако во второй половине века возникает и другая сила – визуальная культура, которая создает новую реальность (о которой я уже говорил выше). Поиск баланса между противоречиями языковой и визуальной доминант будет, вероятно, определять наше время.

Что касается поисков опыта за пределами языка, то этот тренд был характерен для второй половины именно ХХ века [4]. Современная философия тогда была связана как с выходом мышления за пределы опыта, как и с преодолением мышления в бинароности субъект-объект. Этот прорыв открыл новую страницу в жизни философии и человека, которую именно мы призваны заполнить смыслами и образами.

Современная философия тогда была связана как с выходом мышления за пределы опыта, как и с преодолением мышления в бинароности субъект-объект. Этот прорыв открыл новую страницу в жизни философии и человека, которую именно мы призваны заполнить смыслами и образами.

16. Считается, что прошлый век – время расцвета книжной культуры, завершившееся при этом постепенным «умиранием» книги как бумажного носителя информации и массового книгоиздания, а также снижения потребности в чтении. Неужели бумажная книга умирает и остается в ХХ веке?

Да, бумага и книга – слишком консервативные «носители» информации. Вряд ли книга как таковая исчезнет совсем, но она уже начинает терять свое центральное положение в культуре. Вероятно, книжная культура займет место маргинального «уклада» для ценителей и жителей «интеллектуальных гетто». И да, массовая книжность – феномен прошлых веков.

17. Кто был самым выдающимся философом ХХ века?

Самый?… Такого не было.

По моему мнению, ХХ век в философском измерении будет помниться в связи с тремя фигурами – Витгенштейном, Хайдеггером и Делезом.

Витгенштейн выражает неустойчивость мысли этой эпохи. Его эволюция от поиска абсолютной достоверности значения к признанию многообразия и невыразимости мира задает рамки мышления ХХ века.

Хайдеггер – мыслитель, чья эволюция начинается с выражения опыта бытия в мире и завершается внефилософским общением с единственным бытием как таковым, с Тем, что было до Сотворения Мира.

Наконец Делез формулирует такой способ мышления, который подрывает абсолютный фундамент Модерна. Признавая различение первичным, а единство производным, французский философ завершил ХХ век и перебросил мостик в новую эпоху мышления.

18. Вечный вопрос о соотношении власти и интеллекта. ХХ век было временем конформизма, иллюзий и увлечений. Из-за этого образовывались интеллектуальные ниши, запретные темы, сомнительные открытия. Проблема освобождения человека интеллектуального труда стала одной из основных. Был ли ХХ век временем научной эмансипации, или же наоборот – контролируемости и интеллектуального ограничения?

И на этот вопрос я отвечу отрицанием дизъюнкции. ХХ век – это период напряжение между эмансипацией разума и его подчинением. С одной стороны, возникает «расколдованный мир» Вебера и «мир без тайн» Ясперса. А с другой, мир просчитываемых манипуляций массами и индивидами. Это столетие состоялось и в уверенности, что мир прозрачен и понятен (вызывше невероятное развитие наук), и в создании технологий манипуляции разумом, его контроля.

ХХ век – это период напряжение между эмансипацией разума и его подчинением. С одной стороны, возникает «расколдованный мир» Вебера и «мир без тайн» Ясперса. А с другой, мир просчитываемых манипуляций массами и индивидами. Это столетие состоялось и в уверенности, что мир прозрачен и понятен (вызывше невероятное развитие наук), и в создании технологий манипуляции разумом, его контроля.

19. Вопросы, которые формулировал ХХ век перед человеком, по-особому выделяли это столетие: тут и прорыв в научно-техническом прогрессе и человеческом самопознании, и угроза физического и морального уничтожения человека, и искусственный интеллект, и экологические катастрофы. Создается впечатление, что прошлое столетие века – это время симуляций, заменителей и катастроф?

Если уж чем-то прошлый век и выделялся, то тем, что именно тогда возник риск самоуничтожения человечества. Но это время также характеризуется созданием учреждений, которые способны хотя бы отчасти предотвращать катастрофы и уменьшать вред от них. Впрочем, ХХ век завершается разрушением этих механизмов. Новая эпоха – наше время – должна создать более эффективные механизмы. Надеюсь, мы будем умнее наших предшественников.

Впрочем, ХХ век завершается разрушением этих механизмов. Новая эпоха – наше время – должна создать более эффективные механизмы. Надеюсь, мы будем умнее наших предшественников.

20. ХХ век закончился, а человечество беспокоят все же те же угрозы: империализм, национализм, социалистические идеи… Великие научные открытия и гуманитарные катастрофы не изменили основные подходы в политике или общественной жизни?

Похоже, что несмотря на большие трансформации обществ и культур, мир в котором живет человек и сам человек не изменились и в ХХ в. Даже «квартирный вопрос» ее не изменило.

Однако важно указать, что политика и общество изменились за прошедшее столетие очень сильно. Изменились и к лучшему, и к худшему, как я пытался показать выше. XXI в. начинается упадком чистых форм демократии и авторитаризма, вызванных кризисом институтов, изобретенных в ХХ веке. Поэтому начинается эпоха новых экспериментов в политическом строительстве, в правовой реорганизации глобализированного мира, в достижении устойчивой социальной справедливости и в современном искусстве.

Примечания

- Lennart Brunkert, Stefan Kruse & Christian Welzel (2018): A tale of culture-bound regime evolution: the centennial democratic trend and its recent reversal, Democratization, DOI: 10.1080/13510347.2018.1542430.

- См. о концепции «полного» или «заполненного мира» в: Ernst Ulrich von Weizsäcker, Anders Wijkman (2018). Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome: Fr./M.: Springer.

- Yakov Rabkin, Mikhail Minakov (eds). (2018). Demodernization: The Future in the Past. Stuttgart: ibidem.

- Больше об этом см.: Михайло Мінаков (2007). Історія поняття досвіду. К.: Парапан.

Города набирают ресурсы – Коммерсантъ Санкт-Петербург

Ежедневный прирост городского населения в мире составляет 200 тыс. человек. Сейчас на Земле существует 600 городов миллионников, на Россию приходится пятнадцать. Города генерируют около 60% мирового ВВП, и в будущем эта доля станет еще выше. Но рост плотности населения требует улучшения комфорта проживания. Какими станут города-миллионники через несколько десятилетий, пыталась разобраться корреспондент BG Мария Коряко.

Но рост плотности населения требует улучшения комфорта проживания. Какими станут города-миллионники через несколько десятилетий, пыталась разобраться корреспондент BG Мария Коряко.

Рост городского населения, числа городов и распространение городского образа жизни — глобальный процесс, затрагивающий все страны мира. Только за конец XX — начало XXI века (с 1990 по 2021 год) в мире доля городского населения выросла с 43 до 56%, а численность горожан — с 2,2 до 4,2 млрд человек; основная доля прироста приходилась на Азию, в первую очередь — на Индию и Китай.

Кеннет Линдгрен, генеральный директор компании «KONE Россия», уверен, что основным трендом мирового развития является урбанизация. «Сегодня более 50% людей в мире (примерно 75% в России) проживают в городах. К 2030 году население городов увеличится еще на миллиард человек, то есть ежедневный прирост городского населения составляет 200 тыс. человек. Урбанизация будет приводить к росту населения больших городов и масштабному строительству жилья, крупные города будут превращаться в агломерации с несколькими городскими центрами, связанными с сетью городов-спутников. Также будет спровоцирован рост второстепенных городов. Подобный тренд предоставляет большое количество возможностей, но также и бросает вызовы. Необходимо уже сейчас задумываться о том, как при увеличивающейся плотности населения обеспечить комфортное проживание людей»,— полагает эксперт.

Также будет спровоцирован рост второстепенных городов. Подобный тренд предоставляет большое количество возможностей, но также и бросает вызовы. Необходимо уже сейчас задумываться о том, как при увеличивающейся плотности населения обеспечить комфортное проживание людей»,— полагает эксперт.

Вероника Холина, руководитель профиля бакалавриата «Экономика города» экономического факультета Российского университета дружбы народов, говорит, что концентрация населения на ограниченной территории городов дает масштабный агломерационный эффект и снижение издержек производства за счет компактного размещения потребителей и производителей, но заставляет с особым вниманием относиться к вопросам повышения качества городской среды, безопасности, экологии, обеспечения городов электроэнергией, продовольствием.

По ее подсчетам, на начало 2021 года в мире насчитывается 600 городских агломераций с численностью населения более 1 млн человек, из них 15 — российские. «Мировые» (глобальные) города, в которых концентрируются штаб-квартиры транснациональных компаний, принимаются политические решения, занимают приоритетное место в мировых рейтингах, их экономический потенциал сопоставим с крупными странами. «Так, ВВП агломерации Нью-Йорка сопоставим с Канадой, а формирующегося мегалополиса Гуанчжоу — с Италией»,— указывает эксперт.

«Так, ВВП агломерации Нью-Йорка сопоставим с Канадой, а формирующегося мегалополиса Гуанчжоу — с Италией»,— указывает эксперт.

Новый подход

Президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов говорит, что города — двигатели экономического развития, на которые приходится более 60% мирового ВВП. «Концентрация их экономического потенциала сохраняется, что приводит к необходимости менять подходы к городскому развитию. Теперь оно ориентировано на человека. Для обеспечения комфортной и достойной жизни горожан были разработаны цели устойчивого развития, ключевыми задачами которых стали снижение неравенства, повышение социальной интеграции, бережное отношение к среде проживания»,— отмечает он.

По словам господина Шаронова, человекоцентричность лежит в основе современных градостроительных концепций. Концепция «пятнадцатиминутного города» предполагает формирование децентрализованного города, где все жизненно необходимые функции расположены в шаговой доступности. Город превращается в пространство, где приятно находиться. Сохранение и переосмысление исторического наследия также создают связь жителей с прошлым города и формируют его идентичность.

Город превращается в пространство, где приятно находиться. Сохранение и переосмысление исторического наследия также создают связь жителей с прошлым города и формируют его идентичность.

«Новая городская мобильность постковидной эпохи существенно усиливает аспекты человекоцентричности в развитии городских сервисов и инфраструктуры. Люди стали проводить больше времени в районах проживания, что влечет за собой их трансформацию, а как следствие — изменение всей городской среды»,— отмечает господин Шаронов.

С ним согласен господин Линдгрен. Он также считает, что одним из наилучших решений устойчивого развития городов, являются гибридные районы, здания и пространства. На уровне района это может означать развитие многофункциональных зон, например, районов, где в 15-минутной пешей доступности можно найти все необходимое для комфортного проживания, работы, досуга.

Денис Соколов, партнер, руководитель департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield, говорит, что сегодня основной тренд развития городов — локализация жизни. Ответом на эпидемиологическую угрозу в городах с высокой плотностью населения стала концепция 15-минутного города, которая предусматривает доступность всего необходимого в пределах 15 минут от дома. Современные технологии и так называемая «умная плотность» позволяют реализовать эту концепцию. «В Москве и Санкт-Петербурге мы видим, что переход «белых воротничков» на удаленную работу вызвал миграцию современных форматов общепита и развлечений из центра в жилые районы. В России, скорее всего, только усилится сегрегация на рынке труда между теми, кто может работать удаленно, и теми, кто привязан к рабочему столу. Первые как раз и будут теми агентами изменений, которые формируют запрос на трансформацию среды»,— рассуждает эксперт.

Ответом на эпидемиологическую угрозу в городах с высокой плотностью населения стала концепция 15-минутного города, которая предусматривает доступность всего необходимого в пределах 15 минут от дома. Современные технологии и так называемая «умная плотность» позволяют реализовать эту концепцию. «В Москве и Санкт-Петербурге мы видим, что переход «белых воротничков» на удаленную работу вызвал миграцию современных форматов общепита и развлечений из центра в жилые районы. В России, скорее всего, только усилится сегрегация на рынке труда между теми, кто может работать удаленно, и теми, кто привязан к рабочему столу. Первые как раз и будут теми агентами изменений, которые формируют запрос на трансформацию среды»,— рассуждает эксперт.

Одна столица

Из российских городов в рейтинги глобальных городов входит только Москва, отмечает госпожа Холина. За период 1960–1992 годов городское население Российской Федерации выросло с 64 до 109 млн человек, то есть в 1,6 раза. С 1992 год рост замедливался, и к 2005 году Россия достигла уровня 105 млн человек (столько же было в 1986 году). Это связано, в том числе, с негативными демографическими процессами. По данным Росстата, на 2020 год в России 15 городов-миллионеров, наибольшая численность населения — в Москве (12,7 млн человек) и Санкт-Петербурге (5,4 млн), в этих же городах отмечен наибольший абсолютный прирост за 2000–2020 годы: 2,5 млн человек в Москве и 0,8 млн в Санкт-Петербурге. Только восемь городов-миллионников показали рост более 100 тыс. человек за последние двадцать лет, а численность населения в двух городах — Нижнем Новгороде и Самаре — сократилась. Высокие темпы роста населения отмечены в Краснодаре, который может стать еще одним городом-миллионером.

Это связано, в том числе, с негативными демографическими процессами. По данным Росстата, на 2020 год в России 15 городов-миллионеров, наибольшая численность населения — в Москве (12,7 млн человек) и Санкт-Петербурге (5,4 млн), в этих же городах отмечен наибольший абсолютный прирост за 2000–2020 годы: 2,5 млн человек в Москве и 0,8 млн в Санкт-Петербурге. Только восемь городов-миллионников показали рост более 100 тыс. человек за последние двадцать лет, а численность населения в двух городах — Нижнем Новгороде и Самаре — сократилась. Высокие темпы роста населения отмечены в Краснодаре, который может стать еще одним городом-миллионером.

Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management, считает, что в ближайшие годы рубеж в миллион жителей перешагнут Краснодар и Тюмень, а потом, в течение 5–10 лет, в список также войдут Сочи и Иркутск.

Моисей Фурщик, управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг», говорит: «В ближайшее время миллионником должен стать Краснодар, причем об этом событии уже объявляли в 2018 году, но формально этот рубеж пока не достигнут. Кроме него, в обозримом будущем естественным путем может стать миллионным городом только Тюмень, росту численности которой способствует переселение возрастных жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Но эта перспектива не совсем близка. Сейчас до миллиона жителей Тюмени не хватает почти 200 тыс. человек, поэтому при текущих тенденциях на такое увеличение потребуется не менее десяти лет. Но в ряде случаев города становились миллионниками не «естественным» путем, а за счет присоединения соседних населенных пунктов. Сейчас в России имеется только один серьезный кандидат на такой вариант — Саратов. По его поводу регулярно выдвигаются предложения о возможном присоединении соседнего Энгельса, но они не пользуются большой популярностью. Остальные крупные города находятся слишком далеко от миллионного порога и не имеют рядом с собой достаточно населенных территорий, которые можно было бы включить в их состав».

Кроме него, в обозримом будущем естественным путем может стать миллионным городом только Тюмень, росту численности которой способствует переселение возрастных жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Но эта перспектива не совсем близка. Сейчас до миллиона жителей Тюмени не хватает почти 200 тыс. человек, поэтому при текущих тенденциях на такое увеличение потребуется не менее десяти лет. Но в ряде случаев города становились миллионниками не «естественным» путем, а за счет присоединения соседних населенных пунктов. Сейчас в России имеется только один серьезный кандидат на такой вариант — Саратов. По его поводу регулярно выдвигаются предложения о возможном присоединении соседнего Энгельса, но они не пользуются большой популярностью. Остальные крупные города находятся слишком далеко от миллионного порога и не имеют рядом с собой достаточно населенных территорий, которые можно было бы включить в их состав».

Диспропорции растут