Типы философского мировоззрения: 3. Основные типы философского мировоззрения

Философия и мировоззрение. Типы мировоззрения.

- Подробности

- Категория: Ответы к вступительному экзамену по философии

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимостьФилософия составляет теоретическую основу мировоззрения, или его теоретическое ядро, вокруг которого образовалось своего рода духовное облако обобщенных обыденных взглядов житейской мудрости, что составляет жизненно важный уровень мировоззрения. В целом

Соотношение философии и мировоззрения можно охарактеризовать и так: понятие «мировоззрение» шире понятия «философия». Философия — это такая форма общественного и индивидуального сознания, которая постоянно теоретически обосновывается, обладает большей степенью научности, чем просто мировоззрение, скажем, на житейском уровне здравого смысла, наличествующего у человека, порой даже не умеющего ни писать, ни читать.

В мировоззрении находит свое завершение целостность духовности человека. Философия как едино-цельное мировоззрение есть дело не только каждого мыслящего человека, но и всего человечества, которое, как и отдельный человек, никогда не жило и не может жить одними лишь чисто логическими суждениями, но осуществляет свою духовную жизнь во всей красочной полноте и цельности ее многообразных моментов. Мировоззрение существует в виде системы ценностных ориентации, идеалов, верований и убеждений, а также образа жизни человека и общества (как форма реализации духовной сущности мировоззрения). И все это в органическом единстве — ведь о мировоззрении человека мы судим по делам его.

Философия как едино-цельное мировоззрение есть дело не только каждого мыслящего человека, но и всего человечества, которое, как и отдельный человек, никогда не жило и не может жить одними лишь чисто логическими суждениями, но осуществляет свою духовную жизнь во всей красочной полноте и цельности ее многообразных моментов. Мировоззрение существует в виде системы ценностных ориентации, идеалов, верований и убеждений, а также образа жизни человека и общества (как форма реализации духовной сущности мировоззрения). И все это в органическом единстве — ведь о мировоззрении человека мы судим по делам его.

Итоговое определение соотношения философии и мировоззрения можно было бы сформулировать так: философия — это система основополагающих идей в составе мировоззрения человека и общества.

В самом общем виде и с известной долей условности все типы мировоззрений можно разделить на социально-исторические и экзистенциально-личностные.

Социально-исторические типы формируются на различных этапах развития человечества и отличаются прежде всего способом, каким мировоззрение становится доступным людям в различные исторические эпохи. Важнейшими

Архаическое мировоззрение

Самыми понятными человеку кажутся (на самом деле только кажутся) его собственные желания и поступки. Чаще всего нетрудно догадаться, какими чувствами и стремлениями руководствуются в своих поступках другие люди.

У первобытного человека (а также у ребенка в раннем детстве) такой способ понимания и действия легко переносится на все окружающие явления: растения, леса, горы, реки и т.д. Во всем видится живое, одушевленное. Ему кажется, что каждая вещь, каждое животное живет капризами, прихотями и не предсказуемо, как и он сам. У каждого явления своя душа — это и есть анимизм. Развиваясь, анимизм превращал угощения в жертвоприношения, случайные крики и прыжки — в обряды, уговаривания — в заговоры, далее молитвы.

На явления мира переносятся теперь уже не только отдельные желания людей, но и их социальные взаимосвязи. То есть силы природы выступают в яркой персонифицированной форме (как живые личности), а их связи — как привычные и в целом понятные отношения между людьми.

На мифологической стадии развития мировоззрение становится более богатым и глубоким, чем на предшествующей, архаической стадии его становления. Природа и человеческая жизнь рассматриваются теперь как арена столкновений, борьбы и побед мировых сил, действующих по понятным для человека мотивам.

Миф — это не только образ окружающего мира, но и образ действия. Миф вплетает человеческую жизнь в игру мировых стихий. И люди буквально проигрывают мифы. В ходе магических обрядов, воспроизводя миф, «пропевая» и «вытанцовывая» его, люди сами становятся как бы участниками борьбы мировых сил и получают возможность воздействовать на них. Жизнь рода и жизнь Космоса сливаются в мифологическом мировоззрении в одно целое. Благодаря этому миф выполняет не только познавательную, но и ценностную функцию, становится программой, обеспечивающей организацию человеческого поведения.

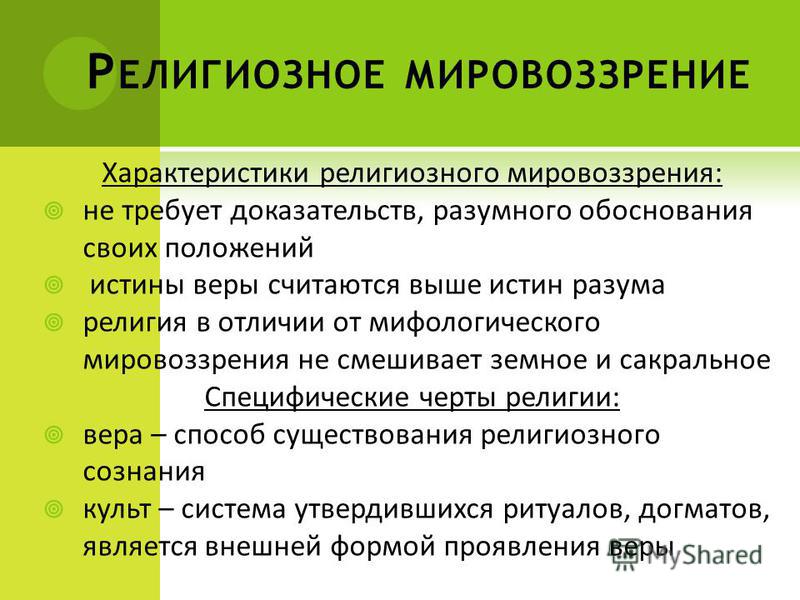

Религиозное мировоззрение вырастает из мифологического и включает в себя многие его элементы. Грань между мифологическим и религиозным довольно подвижна, но все же она существует. Главное отличие состоит в том, что персонифицированные мировые силы (духи, боги) окончательно превращаются в надмировые и внемировые.

Религиозное мировоззрение окончательно превратило потусторонний мир в мир сверхъестественный. Теперь никто не удивится отсутствию богов на реальном Олимпе. Верующему человеку вообще не страшны эмпирические опровержения его верований. Ведь никакая эмпирия (опыт) неспособна и близко подойти к запредельному сверхчувственному миру.

Зарождение философского типа мировоззрения происходило в рамках религиозного мировоззрения. Оно было переходом от мифа к логосу, от авторитета традиции, восходящей к богам и героям, к авторитету разума. Философия возникла как результат борьбы между мифологической, коллективно- фантазийной картиной мира и тем первоначальным объективным знанием, которое накапливало человечество на основе и по мере усложнения своего практического отношения к действительности.

Философия занимается рациональным описанием и толкованием действительности. Она стремиться понять мир из его собственных, внутренних начал и оснований, опираясь при этом на силу логического, аргументированного рассуждения и веру в силы самого человека, в Человека с большой буквы.

Экзистенциально-личностный тип мировоззренияХарактерными чертами стихийного мировоззрения являются несистематичность знаний, разрозненность взглядов, оно некритично и мало рефлексивно. То есть человек еще не осознает, что у него есть определенное (одно из многих) мировоззрение, что могут быть какие-то другие взгляды на мир.

Догматическое мировоззрение. Слово «догма» означает учение, как правило, глубоко продуманное и всесторонне разработанное специалистами. Такое учение дает ответы на самые разные вопросы. Оно систематизировано. В этом его безусловные достоинства по сравнению со стихийным мировоззрением.

В этом его безусловные достоинства по сравнению со стихийным мировоззрением.

Но догматический тип мировоззрения не является самокритичным. Человеку оно преподносится как некоторая безусловная ценность. Отступление от нее часто вызывает санкции со стороны общества: политические репрессии, социальные гонения, отлучение от церкви и тому подобное. Носитель догматического мировоззрения и сам становится нетерпимым к инакомыслию, оказывается неспособным воспринять взгляды, выходящие за пределы принятой догмы.

Тип мировоззрения, который формируется собственными усилиями человека, называется рефлексивным. Рефлексия — это способность человека как субъекта познания делать своим предметом не только явления и события внешнего мира, но и самого себя, свой внутренний мир. Это размышление не только о чем-то, но и о том, как происходит, как разворачивается данное размышление.

Рефлексивное мировоззрение нельзя почерпнуть в готовом виде из книг, фильмов или средств массовой информации. Оно вырабатывается только самим человеком. Конечно, любой человек свободен не абсолютно, при формировании мировоззрения он опирается на накопленный человечеством культурный и мировоззренческий опыт. Но приобщаясь к идеям выдающихся мыслителей (философов, поэтов, ученых и религиозных деятелей), человек делает самостоятельные шаги и в своем духовном развитии. В формировании рефлексивного (культурно и исторически детерминированного, но свободного по сути, по духу своему) мировоззрения, незаменимую роль играет философия в ее личностно-жизненном преломлении.

Именно в философии находим мы концентрированное выражение рефлексивной способности человеческого мышления. Философия анализирует сами средства постановки и решения мировоззренческих проблем.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к

профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные

корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Бесплатные

корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Мировоззрение и типы мировоззрения. Философия как мировоззрение. Религиозное и философское мировоззрение.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимостьМировоззрение — система представлений о мире и о месте в нём человека, об отношении человека к окружающей его действительности и к самому себе, а также обусловленные этими представлениями основные жизненные позиции и установки людей. Мировоззрение — образование интегральное (синтезирующее). В нем принципиально важна связь его компонентов, их «сплав» (компонентами его являются образы, представления, рациональные понятия, эмоциональные переживания, ценности, волевые установки, разнородные «блоки» знаний, настроений, стремлений, надежд), предстающий как более или менее целостное понимание людьми мира и самих себя. И как в сплаве различные сочетания элементов, их пропорции дают разные результаты, так нечто подобное происходит и с мировоззрением.

В качестве субъекта мировоззрения реально выступают общество в целом, класс, социальная группа и личность. Говоря о мировоззрении в большом общественно — историческом масштабе, имеют в виду преобладающие на том или ином этапе истории предельно общие убеждения, принципы познания, идеалы и нормы жизнедеятельности, то есть выделяют общие черты интеллектуального, эмоционального, духовного настроя той или иной эпохи (в этом плане можно вести речь об античном, греко-римском мировоззрении, средневековом мировоззрении, Возрожденческом, Новоевропейском, Просвещенческом и др. ).

).

В состав мировоззрения входят и играют в нем важную роль обобщенные знания — повседневные, или жизненно-практические, профессиональные, научные. Чем солиднее запас знаний в ту или иную эпоху, у того или иного народа или отдельного человека, тем более серьезную опору может получить соответствующее мировоззрение.

Существуют три основных типа мировоззрения — житейское (обыденное), религиозное и философское.

Житейское (обыденное) мировоззрение порождается непосредственно условиями жизни и передающимся из поколения в поколение опытом людей. В категориальном строе этого типа мировоззрения отражаются представления здравого смысла, традиционные взгляды о мире и человеке.

Религиозное (мифологическое) мировоззрение даёт специфически — преобразованную картину мира, связанную с признанием сверхъестественного мирового начала, и выражается преимущественно в эмоционально-образной форме (опирается на веру).

В философском мировоззрении теоретически обобщается опыт духовного и практического освоения мира. Опираясь на достижения наук о природе и обществе (естественных и гуманитарных наук), философия создаёт новые умозрительные (понятийные, категориальные) модели мира. На основе рационального осмысления культуры философия вырабатывает мировоззренческие ориентации, осуществляет свою прогностическую функцию (предвидеть, прогнозировать события). Опора философского мировоззрения — разум.

Мировоззрение — это не только содержание, но и способ осознания действительности, а также принципы жизни, определяющие характер деятельности. Важнейший компонент мировоззрения составляют идеалы как решающие жизненные цели. Содержание сознания превращается в мировоззрение тогда, когда оно приобретает характер убеждений, полной и непоколебимой уверенности.

В сословном, классовом обществе каждый класс имеет своё специфическое мировоззрение (социальные стереотипы), выражающее его ценности и ориентации. Вместе с тем в ходе развития общества вырабатываются общечеловеческие гуманистические ценности. В зависимости от того, совпадают ли интересы даного слоя, класса, сообщества, социальной группы с объективной тенденцией исторического развития, с данными науки и общественной практики или нет, его мировоззрение по своему содержанию, общественной значимости может быть научным или ненаучным, материалистическим или идеалистическим, атеистическим или религиозным, революционным или консервативным.

В зависимости от того, совпадают ли интересы даного слоя, класса, сообщества, социальной группы с объективной тенденцией исторического развития, с данными науки и общественной практики или нет, его мировоззрение по своему содержанию, общественной значимости может быть научным или ненаучным, материалистическим или идеалистическим, атеистическим или религиозным, революционным или консервативным.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Типы философии в их историческом развитии Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

УДК 140.8

В. Н. Скворцов Типы философии в их историческом развитии

В статье рассматривается вопрос об определении философии через ее соотношение с мировоззрением. Анализ типологии мировоззрения позволяет выявить типы философии (философия как наука, философия как искусство и философия как религия), определить их исторические формы и характерные черты.

The article considers the issue of the definition of philosophy in its relation to the worldview. The analysis of the worldview typology allows to reveal the types of philosophy (philosophy of science, philosophy as an art and philosophy as a religion), and to determine their historical forms and features.

Ключевые слова: мировоззрение, типология философии, философия как наука, философия как искусство и философия как религия.

Key words: worldview, typology of philosophy, philosophy of science, philosophy as an art, philosophy as a religion.

Вопрос о том, что такое философия — один из фундаментальных философских вопросов, его постановка — свидетельство зрелости философии, вопрошающей саму себя о собственной сущности, предмете, назначении, и необходимое условие ее развития.

Наиболее распространенной в отечественной литературе дефиницией философии является ее определение как мировоззрения. Однако в большинстве философских учений прошлого вопрос об отношении философии к мировоззрению не ставился явным образом1. Целый ряд философов сегодня не считают философию мировоззрением: это прежде всего относится к неопозитивизму, который сводит задачу философии к разработке логического синтаксиса науки, исследованию языка. Поэтому вопрос можно поставить так: если тот или иной философ утверждает, что философия не является мировоззрением, то может ли его собственная философия рассматриваться как мировоззрение? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует уточнить само понятие мировоззрения, многозначность которого постоянно выявляется как в научном, так и в обыденном словоупотреблении2.

1 Сопоставление философии и мировоззрения начинается с середины XIX в.

Впервые термин «мировоззрение» появляется в начале XVIII в. в сочинениях немецких романтиков.

Мировоззрение складывается как отношение между Человеком и Миром. Это предполагает отношение человека к природе, к другим людям (включая человечество в целом, различные народы, социальные группы отдельных людей), к созданной людьми искусственной среде обитания, или «второй природе», к самому себе, к способу своей деятельности. Складывающиеся отношения проявляются через основные жизненные позиции и установки людей, их убеждения, идеалы, принципы, ценности. В ценности в концентрированной форме выражаются основные потребности и интересы человека. В этом случае мировоззрение выполняет прежде всего интегрирующую роль, обеспечивая целостное мировосприятие, миропонимание. С помощью ценностей осуществляется выбор того или иного отношения к миру.

В ценности в концентрированной форме выражаются основные потребности и интересы человека. В этом случае мировоззрение выполняет прежде всего интегрирующую роль, обеспечивая целостное мировосприятие, миропонимание. С помощью ценностей осуществляется выбор того или иного отношения к миру.

Система ценностей, лежащая в основе мировоззрения, разворачивается далее в более конкретный образ, позволяющий представить место человека в мире, к которому он стремится, исходя из данного мировоззрения. Так формируются идеалы. Идеал всегда исторически ограничен и выражает общий дух эпохи, служит стратегическим ориентиром, в соответствии с которым формируются представления о должном. В этом случае можно говорить об ориентирующей роли мировоззрения в познании, поведении, творчестве, совместной практической деятельности людей. Ориентирующая функция мировоззрения предполагает определенные представления о «местонахождении» человека среди природных и социальных явлений, что способствует уяснению возможных путей движения, выбору определенного направления, соответствующего интересам, потребностям людей.

Ориентирующая функция мировоззрения тесно связана с интегрирующей функцией, т. е. такого рода обобщением знаний, опыта, потребностей, которое позволяет намечать сравнительно отдаленные цели, обосновывать определенные общественно-политические, нравственные, научные идеалы, критерии и т. д. Так, например, к XVIII в. в Европе сформировалась механистическая картина мира: Вселенная казалась огромным механизмом, часами, которые однажды завел Бог, а потом ушел на покой, предоставив дальнейший контроль за часами людям. Французский философ Клод Гельвеций в соответствии с такой картиной мира в работе «О человеке» (1769) представлял человеческие взаимоотношения как единство сил отталкивания (эгоизм) и притяжения (общность интересов). Соответственно, идеалом оказывалось такое регулирование этих сил, которое позволяло поддерживать между ними равновесие, — так называемый «разумный эгоизм»1, согласно которому никому не должен быть выгоден абсолютный эгоизм, ибо у каждого есть свой эгоизм. По-

По-

1 Сравни теорию «разумного эгоизма» Н.Г. Чернышевского.

этому следует спроектировать такие нормы, которые удовлетворили бы эгоизм каждого и не дали бы обществу рассыпаться из-за центробежных сил личных эгоизмов [4].

От типологии мировоззрения — к типологии философии

В зависимости от характера убеждений, ценностей, идеалов и т. д. различаются типы мировоззрений. Одна из первых типологий представлена немецким философом, основателем школы «истории духа» (истории идей) и сторонником «философии жизни» В. Дильтеем в работе «Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах». Он разработал учение о трех основных типах мировоззрения, понимаемого как выражение единой личностной установки: религиозном, поэтическом и «метафизическом» (философском) [5]. Как правило, говоря о мировоззрении, различают научное и религиозное, материалистическое и идеалистическое, утилитарное (обыденное, повседневное, жизненнопрактическое) и теоретическое (философское) мировоззрения. При этом следует отметить, что единой типологии мировоззрений нет, классификации даются по разным основаниям и с различных философских позиций.

Поскольку мировоззрение — это сложное, интегральное образование, существенное значение для его характеристики имеет анализ его структуры, т.е. выявление соотношения определенных компонентов мировоззрения (знаний, убеждений, верований, ценностей, норм и т. д.). В структуре мировоззрения можно выделить три основные составляющие: 1) знания (повседневные, профессиональные, научные и т. д.), формирующие картину мира, стили мышления того или иного общества, народа, исторической эпохи; 2) ценностно-нормативный компонент; 3) практический компонент, который предполагает эмоциональноволевое освоение ценностей, норм и идеалов, превращение их в личные взгляды и убеждения, формирование установки на готовность действовать в соответствии с ними. Очевидно, что в зависимости от того, какой из этих компонентов в структуре мировоззрения является ведущим, определяющим, можно говорить о типе мировоззрения: научном, религиозном, утилитарном и т. д.

Очевидно, что в зависимости от того, какой из этих компонентов в структуре мировоззрения является ведущим, определяющим, можно говорить о типе мировоззрения: научном, религиозном, утилитарном и т. д.

Рассмотрение понятия «мировоззрения» дает возможность перейти к анализу соотношения философии и мировоззрения, т. е. к определению места, которое занимает философия в мировоззрении, к сопоставлению функций и типологий философии1 и мировоззрения. Мировоззрение -понятие более широкое, чем философия: можно сказать, что каждый человек имеет мировоззрение, но не каждый — философ.

1 Следует отметить, что проблема типологизации философии не является разработанной, хотя и представляется чрезвычайно актуальной сегодня.

По характеру формирования и способу функционирования выделяют жизненно-практический и теоретический уровни мировоззрения. Жизненно-практический уровень мировоззрения складывается стихийно и базируется на здравом смысле, обширном и многообразном опыте. Этот уровень мировоззрения нередко называют жизненной философией, житейской мудростью, которая позволяет человеку ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, реализуя определенные ценности и следуя избранным идеалам. Вместе с тем следует отметить, что этот уровень мировоззрения не отличается глубокой продуманностью, систематичностью, обоснованностью, для него характерны интуитивное видение, эмоциональная окрашенность (нередко скрывающая внутренние противоречия), целостность восприятия мира и человека в нем, формирующаяся прежде всего под влиянием национальных и религиозных традиций. Можно сказать, что исторически первыми формами выражения такого взгляда на мир были мифология (мифологическое сознание) и религия.

Однако на определенном этапе развития человечества возникает потребность рационального осмысления основных мировоззренческих вопросов, анализа мировоззренческого идеала и способов его достижения (теоретический уровень), иначе говоря, возникает потребность в самосознании мировоззрения, или философии. Таким образом, философия, сама являясь мировоззрением, делает его своим собственным предметом; в философии мировоззрение узнает само себя.

Таким образом, философия, сама являясь мировоззрением, делает его своим собственным предметом; в философии мировоззрение узнает само себя.

Из определения философии как самосознания мировоззрения следует, что существует тесная связь между рассмотренными выше типами мировоззрения и типами философии, т. е. особенности мировоззрения определяют и особенности его самопознания. Основанием предлагаемой типологизации философии стало рассмотрение структуры мировоззрения и выделение ведущего компонента, являющегося системообразующим, формирующим данное мировоззрение. Особенности самосознания такого мировоззрения и есть особенности данного типа философии. В соответствии с этим предлагается выделить три основные типа философии: философия как наука, философия как религия и философия как искусство. Рассматривая типологию философии, следует иметь в виду, что «в чистом виде» каждый из типов философии существует редко, однако можно выделить эпохи в развитии философии, в рамках которых тот или иной тип философии представлен наиболее ярко и является определяющим, а также отдельных мыслителей, в творчестве которых он выражен наиболее рельефно и последовательно.

Философия как наука

Если в структуре мировоззрения ведущим компонентом выступает знание, т. е. знание рассматривается как высшая ценность и идеал, как критерий моральных оценок1 и как возможность достижения социального идеала (только знание способствует правильной организации общественной жизни, а значит, делает жизнь счастливой), то и философия выступает прежде всего как научное знание, а философы претендуют на статус ученых.

Впервые широкое распространение научный тип и мировоззрения, и философии получил в Новое время, девизом которого стали слова выдающегося ученого и философа, создателя «Великого Восстановления Наук», Ф. Бэкона: «Знание — сила». Идеалы научного знания, прежде всего знания математического, такие как объективность рассмотрения, доказательность, систематичность, принципиальная проверяемость высказываний, становятся идеалами философии как науки. Благодаря работам целого ряда философов Нового времени, прежде всего Р. Декарта, Г. Фихте, Г. Гегеля, утверждается представление о философии как некоторой универсальной науке, науке наук2. Конечно, представление о том, что такое наука, с течением времени претерпело существенные изменения, однако сама приверженность многих крупных мыслителей как XIX, так и ХХ в. тезису, что философия — наука, остается твердой и неизменной.

Бэкона: «Знание — сила». Идеалы научного знания, прежде всего знания математического, такие как объективность рассмотрения, доказательность, систематичность, принципиальная проверяемость высказываний, становятся идеалами философии как науки. Благодаря работам целого ряда философов Нового времени, прежде всего Р. Декарта, Г. Фихте, Г. Гегеля, утверждается представление о философии как некоторой универсальной науке, науке наук2. Конечно, представление о том, что такое наука, с течением времени претерпело существенные изменения, однако сама приверженность многих крупных мыслителей как XIX, так и ХХ в. тезису, что философия — наука, остается твердой и неизменной.

В целом в рамках марксистской традиции философия также понималась как наука. Выросшая в русле этой традиции и постоянно подчеркивающая свою связь с наукой и научность собственных построений, советская философия развивалась под сильным влиянием идеала научной рациональности. Это нашло отражение в классическом для советской философской традиции определении философии как науки о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Характерной чертой советской философии было стремление придать философским построениям нормативный характер естественно-научных законов. Философию стремились рассматривать как своеобразную прикладную науку, которая могла бы обеспечить обоснование и осуществление социально-политических проектов с той же уверенностью и однозначностью, как и любая из естественных или технических дисциплин.

1 Этический рационализм ведет свое начало от тезиса Сократа, утверждавшего, что добродетель — это знание.

2 В этом случае все остальные науки рассматриваются лишь как части, разделы философии, в соответствии с чем в XVП-XVШ вв. и даже в начале XIX в. философией называли теоретическую механику, биологию и другие науки. Например, работа К. Линнея по основам ботаники называлась «Философия ботаники»(1751), сочинение Ж.Б. Ламарка по биологии — «Философия зоологии» (1809) и т. д.

Идеал научной рациональности достаточно долго оставался определяющим для стиля и направления европейского мышления в целом. Однако с середины XIX в. его универсальность для многих мыслителей оказывается сомнительной, ибо интерес философского умозрения все более смещается с объективного мира на внутренний мир субъективных переживаний человека и, в частности, самого философа. Тем не менее, на фоне этой тенденции продолжали и продолжают возобновляться все новые попытки восстановления идеи универсальности знания путем дальнейшего развития системного подхода, разработки новых принципов системного конструирования знания. Не прекращаются усилия по построению философии как строгой науки, как всеобщего учения о методе. Поэтому сегодня, несмотря на разнообразие точек зрения на предмет, структуру, задачи философии, сциентистская концепция философии остается достаточно широко представленной как в западной, так и в отечественной литературе.

Философия как искусство

В качестве противоположного научной философии выступает другой тип философии — философия как искусство. В этом случае правильнее будет говорить уже не о миропонимании, а о мировосприятии, когда отношение Человек — Мир не столько подвергается рациональному анализу, сколько остро переживается, становясь предметом эмоциональноволевого освоения, ибо системообразующим в мировоззрении оказывается чувство. Самораскрытие такого мировоззрения будет осуществляться в творческом акте самопереживания, рождая яркие образы (поэтические, музыкальные и т. д.) и гамму чувств. В этом случае философия становится значительно ближе к области искусства, чем науки, а философ — это скорее Художник, нежели ученый.

Понимание философии как искусства наиболее яркое воплощение получает в творчестве мыслителей эпохи Возрождения, противопоставивших «книжной мудрости» и аскетическим добродетелям Средневековья жизнь во всей ее полноте как высшую ценность, видя свою задачу не столько в том, чтобы познавать ее, сколько в том, чтобы творить ее, руководствуясь идеалом красоты. Такое умонастроение восторженный искатель истины Дж. Бруно назвал героическим энтузиазмом, видя в нем возможность радостного освобождения человека и от официальной догматической религиозности, и от рабства перед ненужными мелочами жизни [2].

Если в эпоху Возрождения жизнеутверждающее понимание философии как искусства формировалось как антитеза догматической схоластики, то с середины XIX в. такое понимание философии вновь получает распространение, но уже как антитеза абсолютизированной рациональности философии. Представители «философии жизни» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше и др.) и экзистенциализма (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Яс-

перс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Н. Бердяев, Л. Шестов и др.) видят задачу философии в поисках и обретении смысла (бытия, жизни, существования), эти мыслители подчеркивают несводимость философии только к логическому, теоретическому познанию. Например, Ф. Ницше был убежден, что философы должны непрестанно рожать свои мысли из своей боли и по-матерински придавать им все: «кровь, сердце, огонь, веселость, страсть, муку, совесть, судьбу, рок». М. Хайдеггер предлагает научиться «вслушиваться в голос бытия», истинными хранителями которого он считал поэзию и искусство; А. Камю провозглашает проблему самоубийства в качестве единственной по-настоящему серьезной философской проблемы. По его мнению, «решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии» [7, с. 24].

Традиция понимания философии как искусства, а философа как Художника — заметное явление и в русской философской мысли, одной из особенностей которой явилась поздняя институализация философии, вследствие чего русская философия преимущественно не была академической, оказалась тесно связанной с устным творчеством (беседы и дискуссии в салонах, кружках), литературой и публицистикой, нередко бравших на себя решение философских задач. Сравнивая философию и науку, например, Бердяев писал:

«В науке есть горькая нужда человека, в философии — роскошь, избыток духовных сил… Философия есть искусство познания в свободе через творчество идей, противящихся мировой данности и необходимости и проникающих в запредельную сущность мира» [1, с. 269]1.

Хотя понимание философии как искусства не было представлено в рамках официальной советской философии, и в советский период оно имело своих сторонников, прежде всего вне стен университетов и академий. Это была личная, интимная философия частного человека, что вполне соответствовало задачам этого типа философии. Перестройка привела к изменению понимания места и роли философии, в частности, научная философия утратила статус единственного монополиста на обладание истиной, а философия как искусство обрела общественную значимость, заняв место на кафедрах университетов. В связи с этим большую известность и популярность приобрело творчество Мераба Мамардашвили (1930-1990), работы которого начали широко издаваться.

1 Сходное понимание задач и смысла философии мы находим у Льва Шестова, полагающего, что «философия с логикой не должна иметь ничего общего; философия есть искусство, стремящееся прорваться сквозь логическую цепь умозаключений и выносящее человека в безбрежное море фантазии, фантастического, где все одинаково возможно и невозможно» [10, с. 59].

Один из вопросов, волновавших его на протяжении многих лет, был вопрос о том, что же такое философия. В одной из статей с программным названием «Философия — это сознание вслух» (1988) Мамардашвили так определил философию:

«Философия есть такое занятие, такое мышление о предметах, любых (это могут быть предметы физической науки, проблемы нравственности, социальные проблемы и т. п.), когда они рассматриваются под углом зрения конечной цели истории и мироздания. Конечный смысл мироздания или конечный смысл истории является частью человеческого предназначения. А человеческое предназначение есть следующее: исполниться в качестве Человека» [8, с. 58]

В этом смысле, подчеркивает Мамардашвили, «философом является каждый человек — в каком-то затаенном уголке своей сущности». В отличие от него профессиональный философ — этот тот, кто мыслит вслух, т. е. говорит на философском языке, придавая мысли адекватную форму. По мнению мыслителя, человек — это существо, которое не создано, а непрерывно создается снова и снова. Да и мир не завершен, не готов. Можно сказать, что целью философии является сама философия, как целью поэзии становится поэзия, ибо поэзия лишь выбирает средства, раскрывающие поэтичность. Так же и профессиональная философия, она лишь предлагает средства, раскрывающие философию, дающую возможность человеку исполниться в качестве человека [8, с. 57-63].

Философия как религия

Рассмотренные выше типы философии, очевидно, выступают как взаимоисключающие, отвергающие друг друга. Положение философии как религии, или религиозной философии, иное. Действительно, как научная философия, так и философия как искусство могут носить религиозный характер (как, впрочем, в равной мере и атеистический), однако для них Бог (Абсолют, высший Разум и т. д.) как ценность не является ценностью системообразующей, это ценность среди ценностей, предмет религиозного почитания, культа, основывающегося на утверждениях теологии, церкви или национальных традициях. Поэтому, думается, можно утверждать, что не каждый верующий философ является представителем религиозной философии.

В полном объеме религиозная философия раскрывается в Средние века, объявляя себя служанкой богословия. Теологическая идея выполняет для средневекового философа ту же регулятивную функцию, какую для античного выполняла идея эстетико-космологическая, а для философа Нового времени — идея научного знания. Обратной стороной теологи-зации философии была философизация и рационализация теологии, которая, оставаясь владычицей средневековой мысли, становилась благодаря этой рационализации более терпимой к самой философии.

Характерными чертами средневекового философского мышления (как, вероятно, и любой религиозной философии) являются ретроспек-тивность и традиционализм, т. е. обращенность в прошлое. Чем древней, тем подлинней, чем подлинней, тем истиннее — такова максима религиозной философии. Для христианской религиозной традиции самое древнее — это Библия, и она есть единственный полный свод всех возможных истин (Ориген), сообщенных человечеству божественной благодатью на все времена. Следовательно, достаточно уяснить смысл библейских высказываний, чтобы получить безошибочные ответы на все вопросы. Но этот смысл зашифрован и скрыт в тексте Библии, поэтому задача философа сводится к истолкованию священного текста. Религиозный мыслитель — это всегда истолкователь, экзегет.

Другой характерной чертой религиозного философствования вообще и средневекового в частности выступает учительство. Как правило, религиозный мыслитель заботится не только о том, чтобы самому уяснить тот или иной философский или теологический предмет, но еще больше о том, как передать и преподать свое понимание ученикам и вообще потомкам. Религиозный мыслитель — это всегда учитель. Думается, объединить две основные характеристики религиозного мыслителя (истолкователь и учитель) можно одним ёмким словом — проповедник.

Традиционализм и ретроспективность позволили средневековой философии, по существу не изменяя своим основным принципам, сохраниться до наших дней, в частности, в рамках неотомизма (Жильсон, Маритен и многие др.), наиболее авторитетного течения современной католической философии, основывающегося на учении Фомы Аквинского.

Рассматривая специфику религиозной философии, нельзя не учитывать традицию русского религиозного философствования, с которой многие из современных исследователей связывают своеобразие русской философии в целом. Прежде всего ее особенность обусловлена тем, что христианство, утвердившееся на Руси, не имело (в отличие от Запада) такого автономного духовного образования, как философия, корнями связанного с античной культурой, с которой церковь не могла не считаться. Поэтому православие стремилось не только опекать философию, но и выполнять свойственные ей функции, т. е. теология взяла на себя значительную долю философского творчества. И хотя с XVIII в. философия начинает заявлять о себе как о самостоятельном явлении духовной жизни, особый тип философствования в пределах теологии, своеобразный теолого-философский симбиоз продолжает свое существование и в XIX в. (в середине XIX в. даже предпринимается попытка сделать его универсальным, закрыв кафедры философии в университетах), и в ХХ в., конец которого с полным правом может быть назван периодом ренессанса русской религиозной философии.

Образцом философствования в пределах теологии может служить произведение крупного религиозного мыслителя, ученого и священника Павла Флоренского «Столп и утверждение истины» (1914), которое легло в основу магистерской диссертации философа. На защите Флоренский в качестве отстаиваемого тезиса выдвинул положение: «Надо философствовать в религии, окунувшись в ее среду», что и было осуществлено им в «Столпе . » [9].

В том же 1914 г. с программной работой «Философия как духовное делание» (позднее включена в сборник «Религиозный смысл философии»), выражающей философское и жизненное кредо, выступил другой известный религиозный философ — И. Ильин. По мнению Ильина, философия возможна только как «опытная наука», причем под «опытом» Ильин понимает отнюдь не чувственное восприятие, а умозрение, созерцание «предмета», в результате которого достигается «самоотождествле-ние духа с предметом»: «предмет» овладевает душой. «Предмет» философии, о котором говорит Ильин и которым должна быть одержима душа философа («верность предмету» есть главное для философа), — это Бог: «философия, — считает Ильин, — исследует все в меру ее божественности». Отсюда становится понятной задача, которую Ильин ставит перед философом: «.он должен превратить свою душу и свою жизнь в орган своего предметного опыта», иными словами, философ должен найти свой путь к Богу. По мнению Ильина, «на этом пути обновится и расцветет будущая русская философия, и тогда она перестанет праздно умствовать и предаваться соблазнительным конструкциям. Основное правило этого пути гласит так: сначала — быть, потом — действовать и лишь затем из осуществленного бытия и из ответственного, а может быть, и опасного, и даже мучительного делания — философствовать» [6, с. 362-368], т. е. для Ильина философствование, так же как и для Флоренского, возможно только в религии.

Интересно проследить эволюцию философской мысли от В. Соловьева, ставящего перед собой задачу «оправдать веру наших отцов, возвести ее на новую ступень разумного сознания», к П. Флоренскому, призывающему философствовать в пределах теологии. Для Соловьева высшей инстанцией является не религиозный опыт, а чисто философский синтез, включающий в себя и то, что содержит вера. Многие исследователи отмечают «внутреннюю двойственность» (В. Зеньковский) у Соловьева, двойственность «разума» и «веры», двойственность Художника и Проповедника (в этом смысле Бердяев действительно последователь Соловьева). Флоренский, Булгаков, Ильин, Карсавин и еще целый ряд мыслителей преодолевают эту двойственность в пользу веры, отстаивая приоритет философии как религии.

Одним из продолжателей этой традиции сегодня выступает, в частности, С. Хоружий, видящий свою задачу в воссоединении после долгого перерыва философии и православия, что позволит, по его мнению, приблизиться к созданию «философии синергии», отвечающей парадиг-

ме энергийной связи Бога и мира. По мнению Хоружего, обращаясь к синергийной парадигме, «философия делает своей непосредственной феноменальной почвой опыт исихастской традиции и вместе с этой традицией оказывается выражением аутентичной духовности Восточного христианства» [10, с. 10]. В рамках разработки всеобъемлющего христианского мировоззрения в течение последних 20 лет написан ряд учебных пособий по русской философии, авторы которых видят свою задачу в возрождении русской религиозной философии1.

* * *

Анализ основных типов философии будет неполон без характеристики современного состояния философии. Определяющая черта философии первого десятилетия XXI в. — многообразие форм философии, отсутствие ярко выраженного ведущего типа. Понятие рациональности теряет свою определенность, что приводит к рассуждениям о «кризисе» рациональности или плюрализме рациональности — равноправии научной, религиозной, магической и других типов рациональности. В этих условиях все более значимой становится тенденция к синтезу, к достижению некоего единства науки, религии и искусства. Возможен ли такой синтез, и если возможен, то на какой основе? Поиски ответов на эти и подобные вопросы предполагают в качестве актуальной задачи анализ основных начал, или принципов, философии, ее предмета, статуса и задач, ее характерных черт, ее методов и средств, закономерностей и особенностей ее исторического развития.

Список литературы

1. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.

2. Бруно Дж. О героическом энтузиазме / пер. с итал. — Киев: Новый Акрополь, 1996.

3. Введение в русскую философию /Лазарев В.В., Абрамов А.И., Авдеева Л.Р. и др. — М., 1995.

4. Гегель Г. Лекции по истории философии. Кн. 2. — М., 1932.

5. Дильтей Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Новые идеи в философии. Сб. 1 / под ред. Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова. — СПб.: Образование, 1912.

6. Ильин И.А.Путь к очевидности. — М., 1993.

7. Камю А. Бунтующий человек. — М., 1990.

8. Мамардашвили М.К. Философия — это сознание вслух // Мамардашви-ли М.К. Как я понимаю философию. — М., 1990. С. 57-71.

9. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи. — М.: Правда, 1990.

10. Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. — СПб., 1994.

11.Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. — Л., 1991.

1 В качестве одного из первых подобного рода изданий можно назвать подготовленное авторским коллективом (Лазарев В.В., Абрамов А.И., Авдеева Л.Р. и др.) «Введение в русскую философию» [3].

Исторические типы мировоззрения

Историческими типами мировоззрения являются:

1) мифология;

2) религия;

3) философия.

Мифология (от греч. mifos – предание, сказание и logos – слово, учение) – совокупность мифов, преданий о божествах и героях, о происхождении какого-либо народа и т. д., то есть своеобразное понимание мира, характерное для ранних стадий общественного развития, которое характеризуется целостным представлением о явлениях природы и общественной жизни, основы которых возводятся к сверхъестественному началу.

Таким образом, миф,

во-первых, объединил в себе зачатки знаний, религиозных верований, политических взглядов и т. д.,

во-вторых, миф выступал как единая, нерасчлененная универсальная форма сознания. Он выражал мироощущение, мировосприятие, миропонимание людей той эпохи, в которую создавался.

В мифологическом сознании человек, общество и природа представляют собой единое и неразрывное целое (синкретизм), связанное тысячью невидимых нитей взаимодействия и взаимопонимания.

Миф выполнял многообразные функции. С его помощью:

а) прошлое связывалось с настоящим и будущим;

б) обеспечивалась духовная связь поколений;

в) закреплялась принятая в данном обществе система ценностей;

г) поддерживались и поощрялись определённые формы поведения;

д) оформились коллективные представления того или иного народа об окружающем мире и месте в нём человека.

В процессе развития первобытных форм общественной жизни миф, как основа миропонимания, себя изжил и сошел с исторической сцены.

Однако, не прекратился начатый мифологией поиск ответов на особого рода вопросы — о происхождении мира, человека, культурных навыков, тайны рождения и смерти и многое другое т. е., которые составляют основу всякого мировоззрения. Их унаследовали от мифа две важнейшие исторические формы мировоззрения — религия и философия.

В поисках ответов на мировоззренческие вопросы религия и философия избрали разные пути.

Религия (от лат. religio — благочестие, набожность, святыня) — специфическая форма мировоззрения, в которой:

во-первых, понимание мира происходит через его удвоение на посюсторонний, т. е. земной, воспринимаемый органами чувств, и потусторонний — «небесный»

во-вторых, в основе миропонимания, мироощущения и поведения людей – вера в существование Бога или богов, других сверхъестественных сил, которые господствуют над силами природы, людьми и оказывают на них определяющее воздействие.

Являясь своеобразным, фантастическим отражением действительности, религиозное мировоззрение, помимо представлений о «небесных» силах, обобщая многовековой опыт человечества, включает общечеловеческие нормы общежития и нравственные принципы, идеи добра и справедливости, сохранившие свое влияние на мораль современного общества.

Таким образом, религиозное мировоззрение:

во-первых, развилось из недр мифологии;

во-вторых, как и мифология, в первую очередь, апеллирует к чувствам и эмоциям человека, к глубинным структурам человеческого сознания;

в-третьих, в отличии от мифа, религия не смешивает земное и потустороннее, а глубочайшим образом разводит их на два противоположных полюса;

в-четвертых, в центр ставит поиск высших ценностей, истинного пути жизни и утверждает «вечную» жизнь после жизни.

Основные функции религии.

1. Мировоззренческая.

2. Воспитательная.

3. Интеграционная.

4. Нравственная.

5. Эстетическая.

Религия – сложное духовное образование и общественно-историческое явление. В рамках различных религиозных вероучений складывались единые каноны, формирующие нравственно-этические принципы. Благодаря этому религия выступает как мощное средство социальной регламентации и регуляции, упорядочения и сохранения духовной культуры народов. В этом проявляется культурно-историческая миссия религии.

Качественно новым типом является философское мировоззрение. От мифологии и религии оно отличается ориентацией на рациональное объяснение мира. Наиболее общие представления о природе, обществе, человеке становятся предметом теоретического рассмотрения и логического анализа. Философское мировоззрение унаследовало от мифологии и религии их мировоззренческий характер, всю совокупность вопросов о происхождении мира, его строении, месте человека в мире и т. д., но в отличие от мифологии и религии, которые характеризуются чувственно-образным отношением к действительности и содержат художественные и культовые элементы, этот тип мировоззрения (философия) , представляет собой логически упорядоченную систему знаний, характеризуется стремлением теоретически обосновать свои положения и принципы.

Философия

- Подробности

- Создано 06.06.2014 14:40

- Опубликовано 06.06.2014 14:52

Программа вступительного испытания по философии для направления подготовки научно-педагогических кадров 25.06.01 – Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 162001 – Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 24.01.2011 № 83.

Вступительные испытания проводятся на русском языке в устной форме по билетам. Экзаменационные вопросы охватывают историко-философскую проблематику, систематический курс и базируются на положениях вузовской программы по дисциплине «Философия» для специалитета.

На экзамене поступающий в аспирантуру должен показать знание основных положений истории философской мысли, современное состояние философской науки и основные проблемы, решаемые ею, а также умение применять философские методы при анализе явлений общественно-политической жизни, решении личностных и экзистенциальных проблем, проблем развития научно-технического прогресса вообще и современных проблем гражданской авиации Российской Федерации в частности.

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной системе:

|

Оценка |

Критерии оценки |

|

Отлично |

Поступающий в аспирантуру исчерпывающе знает программный материал, понимает и прочно усвоил его, владеет категориальным аппаратом. На программные вопросы дает правильные, осознанные и уверенные ответы, в прочной их связи с проблемами общественной жизни и задачами, решаемыми ГА РФ. |

|

Хорошо |

Поступающий знает в полном объеме программный материал, хорошо понимает и твердо усвоил его. На вопросы в пределах учебной программы отвечает без особых затруднений и показывает умение применять имеющиеся знания для анализа актуальных проблем жизнедеятельности общества. |

|

Удовлетворительно |

Поступающий не раскрыл сути поставленных перед ним программных вопросов, отразил лишь некоторые их аспекты и исходные теоретические положения без связи с практикой. |

|

Неудовлетворительно |

Поступающий имеет слабое понимание предмета либо вовсе не имеет никаких знаний. На наводящие вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. |

2. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ФИЛОСОФИИ

|

№№ п/п |

Наименование тем |

Содержание тем |

|

Раздел первый Возникновение философии и ее культурно-исторические типы |

||

|

1. |

Философия в системе культуры |

Философия как мировоззрение. Типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское. Содержание, структура и функции философии. Генезис философии. Философия и другие науки. |

|

2. |

Философия Древнего Востока (Китай, Индия) |

Основные философские школы “золотого века” классической китайской философии. Особенности историко-философского процесса в Индии. Значение восточной философии для современной цивилизации. |

|

3. |

Античная философия: космоцентризм |

Раннегреческие философские школы. Софисты и Сократ. Проблема души и тела у Платона. Платоновская теория государства. Философия Аристотеля. Эллинистическая философия. |

|

4. |

Средневековая философия |

Теоцентризм средневековой философии. Патристика. Августин Блаженный как систематизатор христианства. Схоластика. Фома Аквинский как представитель средневековой схоластики. Номинализм и мистика. |

|

5. |

Философия эпохи Возрождения: антропоцентризм |

Возрожденческий гуманизм и проблемы индивидуальности. Антропоцентризм и проблема личности. Возрожденческая диалектика. Николай Кузанский и его принцип совпадения противоположностей. Бесконечная Вселенная: Н. Коперник и Дж. Бруно. Гелиоцентризм. |

|

6. |

Философия Нового времени: наукоцентризм |

Научная революция и философия XVII века. Проблемы методологии. Ф. Бэкон: номинализм и эмпиризм. Знание – сила. Разработка индуктивного метода. Р. Декарт: рационализм и обоснование дедуктивного метода. Субъективный идеализм и агностицизм Нового времени. |

|

7. |

Философия Просвещения |

Социально-исторические предпосылки идеологии Просвещения. Общественно-правовой идеал Просвещения. Просветительская трактовка человека. |

|

8. |

Немецкая классическая философия |

Немецкая классическая философия, ее основные черты и эволюция. И. Кант как родоначальник немецкой классической философии. Диалектический метод и философская система Г.В. Ф. Гегеля. Антропологизм Л. Фейербаха. |

|

9. |

Диалектико-материалистическая философия К. Маркса и Ф. Энгельса |

Основные принципы марксистской философии. К. Маркс как социальный философ. Диалектический метод Маркса. Разработка диалектического материализма Ф. Энгельсом. Философия марксизма в России. |

|

10. |

Традиции и особенности отечественной философии |

Характерные черты и периодизация русской философии. Славянофильство и западничество. П.Я. Чаадаев. В.С. Соловьев: философия всеединства. Философия русского космизма. |

|

11. |

Современная западная философия |

Характерные черты общественно-политической жизни, научно-технического прогресса и духовной жизни ХХ века и их отражение в немарксистской философии. Философские альтернативы ХХ века: позитивизм; неотомизм; экзистенциализм; герменевтика; структурализм и постструктурализм. |

|

Раздел второй Теоретические проблемы философии |

||

|

12. |

Проблема бытия в философии |

Философский смысл проблемы бытия. Формирование представлений о бытии в истории философии. Основные формы и диалектика бытия. |

|

13. |

Учение о материи |

Бытие и материя. Эволюция представлений о материи и ее свойствах. Современные научные представления о строении материи. Качественное многообразие и взаимосвязь форм движения материи. Пространство и время. |

|

14. |

Диалектика |

Понятие диалектики. Объективная и субъективная диалектика. Альтернативы диалектики. Детерминизм и индетерминизм. Законы и категории диалектики. Синергетика. Картины мира. |

|

15. |

Сознание: его происхождение и сущность |

Постановка проблемы сознания в философии. Отражение как всеобщее свойство материи. Социальная природа сознания. Активный характер сознания. Сознание и самосознание. Сознание и бессознательное. Труд, сознание, мозг. |

|

16. |

Познание: его возможности и границы |

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Чувственное и рациональное познание. Структура и сущность человеческой деятельности. Практика как основа и цель познания. Проблема истины в философии. Многообразие человеческого знания. Наука в системе культуры. Научное и вненаучное знание. Методология научного познания. |

|

17. |

Общество как саморазвивающаяся система |

Развитие общества как естественноисторический процесс. Всеобщие сферы жизнедеятельности общества. Общественный прогресс: цивилизации и формации. Философия истории: проблема периодизации. Общественное бытие и общественное сознание. |

|

18. |

Природа и общество |

Природа как предмет философского анализа. Природа живая и неживая. «Вторая природа». Жизнь и разум в контексте глобальной эволюции Вселенной. Понятие экосистемы. Экологическая проблема в современном мире. |

|

19. |

Проблема человека в философии |

Проблема антропосоциогенеза. Труд, общение, речь как основные факторы антропосоциогенеза. Единство биологического и социального в человеке. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Человечество как мировое сообщество. Перспективы развития человечества. |

|

20. |

Личность и общество |

Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность». Человек как личность в системе социальных связей и отношений. Личность и право. Историческая необходимость и свобода личности. Свобода и ответственность. Проблема «человеческого фактора» в авиации. |

|

21. |

Ценности и их роль в жизни общества |

Природа ценностей. Ценность как социальное явление, ее место и роль в общественном прогрессе. Классификация ценностей (по предмету и субъекту). Социальная обусловленность ценностных ориентаций. Смысл и ценность жизни человека. Нравственные нормы и ценности специалиста гражданской авиации. |

|

22. |

Философия техники |

Происхождение и природа техники. Основные проблемы философии техники. Техника и этика. Человек в информационно-техническом мире. Система: «человек – авиационная техника». |

|

23. |

Глобальные проблемы человечества |

Человечество перед лицом глобальных проблем. Противоречия глобализации и пути решения глобальных проблем. Запад – Россия – Восток: диалог культур в условиях глобального кризиса. |

|

24. |

Будущее человека и человечества |

Социальное предвидение и его достоверность. Периодизация будущего. Научно-техническая революция и альтернативы будущего. Будущее человечества и реальный исторический процесс. Перспективы развития гражданской авиации. |

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Раздел первый

Возникновение философии и ее культурно-исторические типы

- Философия как мировоззрение. Понятие основного вопроса философской системы.

- Структура философского знания.

- Генезис философии.

- Философия и другие науки.

- Социокультурные функции философии.

- Философия Древнего Востока (Китай, Индия).

- Космоцентризм и основные понятия античной философии («космос», «природа», «логос», «эйдос», «душа»).

- Учение Демокрита. Понятия атома и пустоты.

- Диалектика и майевтика Сократа.

- Учение Платона о бытии (проблема статуса идей-эйдосов), душе и познании.

- Платоновское учение об обществе и государстве.

- Учение Аристотеля о причинах, материи и форме.

- Эллинистическая философия (общая характеристика, основные школы и проблематика).

- Бог, человек и мир в средневековой христианской философии.

- Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения.

- Научная революция XVII-XVIII вв. Эмпиризм и рационализм (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Дж. Локк).

- Субъективный идеализм и агностицизм Нового времени (Дж. Беркли, Д. Юм).

- Немецкая классическая философия: основные черты и эволюция.

- Критическая философия И. Канта (задачи, основные проблемы и понятия).

- Этическая теория И. Канта.

- Философская система и диалектический метод Г. Гегеля.

- Антропологический принцип философии Л. Фейербаха.

- Основные принципы марксистской философии.

- К. Маркс об отчуждении и перспективах его преодоления.

- Сущность материалистического понимания истории К. Маркса. Общественно-экономическая формация.

- Ф. Энгельс и обоснование материалистической диалектики.

- Философия марксизма в России.

- Русская философия: проблема начала, характерные черты и периодизация.

- Философское творчество П.Я. Чаадаева и его роль в формировании позиций славянофилов и западников.

- Русская философия второй половины XIX-начала XX вв. (В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров, Н.А. Бердяев).

- Позитивизм и основные этапы его развития.

- Неотомизм как современный этап развития томизма.

- Иррационалистическое течение в философии ХХ в.: религиозный и атеистический экзистенциализм.

- Современная философская герменевтика. Г. Гадамер.

- Структурализм и постструктурализм.

Раздел второй

Теоретические проблемы философии

- Проблема бытия в философии.

- Эволюция представлений о материи. Принцип единства мира.

- Качественное многообразие и взаимосвязь форм движения материи.

- Единство материи, движения, пространства и времени.

- Причина и следствие. Понятие детерминизма.

- Объективная и субъективная диалектика.

- Диалектика и метафизика.

- Законы диалектики.

- Категории диалектики.

- Диалектическая и синергетическая картины мира.

- Отражение как всеобщее свойство материи. Социальная природа сознания.

- Природа сознания. Структура психики.

- Активный характер сознания. Сознание и самосознание.

- Сознание и бессознательные процессы.

- Гносеология в системе философского знания.

- Субъект и объект познания. Активная роль субъекта в познании.

- Чувственное познание и его формы.

- Рациональное познание и его формы.

- Практика как основа и цель познания. Практика как критерий истины.

- Процесс постижения истины. Понятие абсолютной, относительной и объективной истины. Принцип конкретности истины.

- Наука как объект познания. Научное и вненаучное знание.

- Общество как система. Развитие общества как естественноисторический процесс.

- Общественный прогресс: формационный и цивилизационный подходы.

- Общественное бытие и общественное сознание. Структура и формы общественного сознания.

- Природа и общество. Живая и неживая природа. Понятие экосистемы.

- Человек как философская проблема.

- Диалектика природного и социального в развитии человека.

- Антропосоциогенез и его комплексный характер.

- Человек, индивид, личность, индивидуальность. Личность как социальное качество человека.

- Историческая необходимость и свобода личности. Социальная ответственность личности.

- Ценностные ориентации личности. Проблема свободы выбора. Ценность человеческой жизни.

- Профессиональная идентичность как ценность в цивилизованном обществе. Нравственные нормы и ценности специалиста гражданской авиации.

- Философия техники. Система: «человек – авиационная техника».

- Философское осмысление будущего. Философия и футурология.

- Глобальные проблемы современности: сущность, иерархия, причины происхождения и пути разрешения.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУ

Основная литература

1. Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 828 с.

2. Бочков, Б.А. Философия: учебно-методический комплекс / Б.А. Бочков, С.И. Краснов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ульяновск: УВАУ ГА (И), 2012. – 215 с.

Дополнительная литература

1. Авиация: энциклопедия / гл. ред. Г.П. Свищев; ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского – М.: Большая Рос. энциклопедия, 1994. – 736 с.

2. Бочков, Б. А. Философия: методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям / Б. А. Бочков, В. А. Бажанов, С. И. Краснов. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2007. – 148 с.

3. Ильин, В. В. Философия в схемах и комментариях: учебное пособие / В. В. Ильин, А. В. Машенцев. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с.: ил.

4. Философия: учебное пособие для вузов / отв. ред. д-р филос. наук, проф. В.П. Кохановский. – 13-е изд. – Ростов-н/Д: Феникс, 2006. – 576 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Журнал «Вопросы философии» – http://www.vphil.ru

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин – http://iph.ras.ru/enc.htm

Портал «Гуманитарное образование» – http://www.humanities.edu.ru/

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-collection.edu.ru/

Электронная библиотека философии и религии – http://www.filosofia.ru/

Цифровая библиотека по философии – http://www.filosof.historic.ru/

«Мир энциклопедий» – http://www.encyclopedia.ru/

«Электронная гуманитарная библиотека» – http://www.gumfak.ru/

Банки рефератов – www.bankref.ru; www.pixet.ru; www.referatw.ru; www.rureferat.com; www.student-zone.ru; www.rubricon.ru

Мировоззрение и его исторические типы реферат по философии

Содержание: 1 Понятие мировоззрения……………………………………………………………………………… 2 2 Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия…………. 5 3 Литература:………………………………………………………………………………………………… 16 Понятие мировоззрения Человек разумное социальное существо. Его деятельность целесообразна. И чтобы действовать целесообразно в сложном реальном мире, он должен не только много знать, но и уметь. Уметь выбрать цели, уметь принять то или иное решение. Для этого ему необходимо, в первую очередь, глубокое и правильное понимание мира – мировоззрение. Мировоззрение – это система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также сложившиеся на основе этих взглядов убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. И действительно, человек не существует иначе, как в определенном отношении к другим людям, семье, коллективу, нации, в определенном отношении природе, к миру вообще. Это отношение упирается в самый существенный вопрос: «Что такое мир?». У человека всегда существовала потребность выработать общее представление о мире в целом и о месте в нем человека. Такое представление принято называть универсальной картиной мира. Универсальная картина мира – это определенная сумма знаний, накопленных наукой и историческим опытом людей. Человек всегда задумывается о том, каково его место в мире, зачем он живет, в чем смысл его жизни, почему существует жизнь и смерть; как следует относиться к другим людям и к природе и т.д. Каждая эпоха, каждая общественная группа и, следовательно, каждый человек имеют более или менее ясное и четкое или расплывчатое представление о решении вопросов, которые волнуют человечество. Система этих решений и ответов формирует мировоззрение эпохи в целом и отдельной личности. Отвечая на вопрос о месте человека в мире, об отношении человека к миру, люди на основе имеющегося в их распоряжении 2 Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия Мифологическим мировоззрением – независимо от того, к далекому прошлому или сегодняшнему дню оно относится мы назовем такое мировоззрение, которое основано не на теоретических доводах и рассуждениях, либо на художественно – эмоциональном переживании мира, либо на общественных иллюзиях, рожденных неадекватным восприятием большими группами людей (классами, нациями) социальных процессов и своей роли в них. Одна из особенностей мифа, безошибочно отличающая его от науки, заключается в том, что миф объясняет «все», так как для него нет непознанного и неизвестного. Он является наиболее ранней, а для современного сознания – архаичной, формой мировоззрения. Исторически первой формой мировоззрения является мифология. Она возникает на самой ранней стадии общественного развития. Тогда человечество в форме мифов, то есть сказаний, преданий, пыталось дать ответ на такие глобальные вопросы как происхождение и устройство мироздания в целом, возникновение наиболее важных явлений природы, животных и людей. Значительную часть мифологии составляли космологические мифы, посвященные устройству природы. Вместе с тем, большое внимание в мифах уделялось различным стадиям жизни людей, тайнам рождения и смерти, всевозможным испытаниям, которые подстерегают человека на его жизненном пути. Особое место занимают мифы о достижениях людей: добывании огня, изобретении ремесел, развитии земледелия, приручении диких животных. Известный английский этнограф Б. Малиновский отмечал, что миф, как он существовал в первобытной общине, то есть в его живой первозданной форме — это не история, которую рассказывают, а реальность, которой живут. Это не интеллектуальное упражнение или художественное творчество, 5 а практическое руководство к действиям первобытного коллектива. Задача мифа не состоит в том, чтобы дать человеку какое-то знание или объяснение. Миф служит для оправдания определенных общественных установок, для санкционирования определенного типа верований и поведения. В период господства мифологического мышления еще не возникла потребность в получении специальных знаний. Таким образом, миф — это не первоначальная форма знания, а особый вид мировоззрения, специфическое образное синкретическое представление о явлениях природы и коллективной жизни. В мифе как наиболее ранней форме человеческой культуры объединялись зачатки знаний, религиозных верований, нравственная, эстетическая и эмоциональная оценка ситуации. Если применительно к мифу можно говорить о познании, то слово «познание» здесь имеет смысл не традиционного добывания знания, а мироощущения, чувственного сопереживания (так мы употребляем этот термин в высказываниях «сердце дает о себе знать», «познать женщину» и т. д.). Для первобытного человека как было невозможно зафиксировать свое знание, так и убедиться в своем незнании. Для него знание не существовало как нечто объективное, не зависящее от его внутреннего мира. В первобытном сознании мыслимое должно совпадать с переживаемым, действующее с тем, что действует. В мифологии человек растворяется в природе, сливается с ней как ее неотделимая частица. Основным принципом решения мировоззренческих вопросов в мифологии был генетический. Объяснения по поводу первоначала мира, происхождения природных и общественных явлений сводились к рассказу о том, кто кого породил. Так, в знаменитой «Теогонии» Гесиода и в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера — наиболее полном собрании древнегреческих мифов — процесс творения мира представлялся следующим образом. В начале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В нем заключался 6 источник жизни мира. Все возникло из безграничного Хаоса — весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земля — Гея. Из Хаоса, источника жизни, поднялась и могучая, все оживляющая любовь — Эрос. Безграничный Хаос породил Мрак — Эреба и темную Ночь — Нюкту. А от Ночи и Мрака произошли вечный Свет — Эфир и радостный светлый День — Гемера. Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга ночь и день. Могучая, благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо — Урана, и раскинулось Небо над Землей. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумящее Море. Небо, Горы и Море рождены матерью Землей, у них нет отца. Дальнейшая история порождения мира связана с браком Земли и Урана — Неба и их потомков. Аналогичная схема присутствует в мифологии других народов мира. Например, можем познакомиться с такими же представлениями древних евреев по Библии — Книга Бытия. Миф обычно совмещает в себе два аспекта — диахронический (рассказ о прошлом) и синхронический (объяснение настоящего и будущего). Таким образом, с помощью мифа прошлое связывалось с будущим, и это обеспечивало духовную связь поколений. Содержание мифа представлялось первобытному человеку в высшей степени реальным, заслуживающим абсолютного доверия. Мифология играла огромную роль в жизни людей на ранних стадиях их развития. Мифы, как уже отмечалось раньше, утверждали принятую в данном обществе систему ценностей, поддерживали и санкционировали определенные нормы поведения. И в этом смысле они были важными стабилизаторами общественной жизни. Этим не исчерпывается стабилизирующая роль мифологии. Главное значение мифов состоит в том, что они устанавливали гармонию между миром и человеком, природой и 7 философским языком, религия призвана «укоренить» человека в трансцендентное. В духовно-нравственной сфере это проявляется в придании нормам, ценностям и идеалам характера абсолютного, неизменного, не зависящего от конъюнктуры пространственно-временных координат человеческого бытия, социальных институтов и т. д. Таким образом, религия придает смысл и знание, а значит, и устойчивость человеческому бытию, помогает ему преодолевать житейские трудности. На протяжении всей истории существования человечества философия складывается как устойчивая форма общественного сознания, рассматривающая мировоззренческие вопросы. Она составляет теоретическую основу мировоззрения, или его теоретическое ядро, вокруг которого образовалось своего рода духовное облако обобщенных обыденных взглядов житейской мудрости, что составляет жизненно важный уровень мировоззрения. Соотношение философии и мировоззрения можно охарактеризовать и так: понятие «мировоззрение» шире понятия «философия». Философия – это такая форма общественного и индивидуального сознания, которая постоянно теоретически обосновывается, обладает большей степенью научности, чем просто мировоззрение, скажем, на житейском уровне здравого смысла, наличествующего у человека, порой даже не умеющего ни писать ни читать. Философия – мировоззренческая форма сознания. Однако не всякое мировоззрение можно назвать философским. У человека могут быть достаточно связные, но фантастические представления об окружающем мире и о себе самом. Каждый, кто знаком с мифами Древней Греции, знает, что на протяжении сотен и тысяч лет люди жили как – бы в особом мире грез и фантазий. Эти верования и представления играли в их жизни очень важную роль: они были своеобразным выражением и хранителем исторической памяти. 10 В массовом сознании философия нередко представляется чем – то весьма далеким от реальной жизни. О философах говорят как о людях «не от мира сего». Философствование в таком понимании – это пространное, туманное рассуждение, истинность которого нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Подобному мнению, однако, противоречит тот факт, что в культурном, цивилизованном обществе каждый мыслящий человек, хотя бы «немножко» – философ, даже если он и не подозревает об этом. Философская мысли есть мысль о вечном. Но это не значит, что сама философия внеисторична. Как и всякое теоретическое знание, философское знание развивается, обогащается все новым и новым содержанием, новыми открытиями. При этом сохраняется преемственность познанного. Однако философский дух, философское сознание – это не только теория, тем более теория отвлеченная, бесстрастно – умозрительная. Научно теоретическое знание составляет лишь одну сторону идейного содержания философии. Другую, безусловно доминирующую, ведущую его сторону, образует совсем иной компонент сознания – духовно-практический. Именно он выражает смысложизненный, ценностно-ориентирующий, то есть мировоззренческий, тип философского сознания в целом. Было время, когда никакой науки никогда еще не существовало, но философия находилась на высочайшем уровне своего творческого развития. Отношение человека к миру – вечный предмет философии. Вместе с тем предмет философии исторически подвижен, конкретен, «Человеческое» измерение мира изменяется с изменением сущностных сил самого человека. Сокровенная цель философии – вывести человека из сферы обыденности, увлечь его высшими идеалами, придать его жизни истинный смысл, открыть путь к самым совершенным ценностям. Органическое соединение в философии двух начал – научно- теоретического и практически-духовного – определяет специфику ее как совершенно уникальной формы сознания, что особенно заметно проявляет 11 себя в ее истории – в реальном процессе исследования, развития идейного содержания философских учений, которые исторически, во времени связаны между собой не случайным, а необходимым образом. Все они – лишь грани, моменты единого целого. Также, как и в науке, и в других сферах рациональности, в философии новое знание не отвергает, а диалектический «снимает», преодолевает свой прежний уровень, то есть включает его в себя как свой частный случай. В истории мысли, подчеркивал Гегель, мы наблюдаем прогресс: постоянное восхождение от абстрактного знания к знанию все более и более конкретному. Последовательность философских учений – в основном и главном – такова же, как и последовательности в логических определениях самой цели, то есть история познания соответствует объективной логике познаваемого предмета. В мировоззрении находит свое завершение целостность духовности человека. Философия как едино цельное мировоззрение есть дело не только каждого мыслящего человека, но и всего человечества, которое, как отдельный человек, никогда не жило и не может жить одними лишь чисто логическими суждениями, но осуществляет свою духовную жизнь во всей красочной полноте и цельности ее многообразных моментов. Мировоззрение существует в виде системы ценностных ориентаций, идеалов, верований и убеждений, а также образа жизни человека и общества. Философия является одной из основных форм общественного сознания, системой наиболее общих понятий о мире и о месте человека в нем. Возникновение философии как мировоззрения относится к периоду развития и становления рабовладельческого общества в странах Древнего Востока, а классическая форма философского мировоззрения сложилась в Древней Греции. Первоначально возник материализм как разновидность философского мировоззрения, как научная реакция на религиозную форму мировоззрения. Фалес первым в Древней Греции поднялся до понимания материального единства мира и высказал прогрессивную мысль о 12 с другой, — он исполняет своеобразный гимн земному человеку с его напряженной социальной жизнью и собственной психологией, ибо, по Данте, «из всех проявлений божественной мудрости человек – величайшее чудо». Подлинным родоначальником гуманистического движения итальянского возрождения стал поэт и философ Франческа Петрарка. Главным направлением его поэзии стала тема чувственно окрашенного отношения к земной красоте женщины и природы. Так возникло и стала развиваться идея обожествления человека, идея его максимального сближения с богом на путях человеческой творческой деятельности, особенно на путях его поэтического творчества. Центральную роль в этом новом мировоззрении стало играть прежде всего понятие человеческой деятельности. 15 Литература: 1. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. 2. Шуртаков К.П. Мировоззрение и методы его формирования. – Казань, 1989. 3. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 – томах, М., 1994. 4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 1998. – 816 с. 5. Несмеенов Е. Е. «Основы философии в вопросах и ответах», М., 1997. 6. Кукушкина Е.И., Логунова Е.Б. Мировоззрение, понятие, практика. – М., 1989. 16

1. Истоки, смысл и предназначение философии. Философия. Курс лекций

1.1. Философия и ее предмет

1.1.1. Понятие философии. Функции философии

1.1.2. Понятие мировоззрения

1.1.3. Важнейшие структурные составляющие мировоззрения

1.1.4. Уровни мировоззрения

1.2. Социально-исторические типы мировоззрения. Основной вопрос философии

1.2.1. Жизненно-повседневное и теоретическое миропонимание

1.2.2. Мифологическое мировоззрение

1.2.3. Религиозное мировоззрение

1.2.4. Основные вопросы философии

1.1. Философия и ее предмет

1.1.1. Понятие философии. Функции философии

Философия (с греч. — любовь к истине, мудрости) — форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру, наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления. Философия вырабатывает обобщенную систему взглядов на мир, место человека в нем; она исследует познавательные ценности, социально-политическое, нравственное и эстетическое отношение человека к миру.