Тигр в каких заповедниках или национальных парках они охраняются: Амурский тигр в каких заповедниках или национальных парках они охраняются?

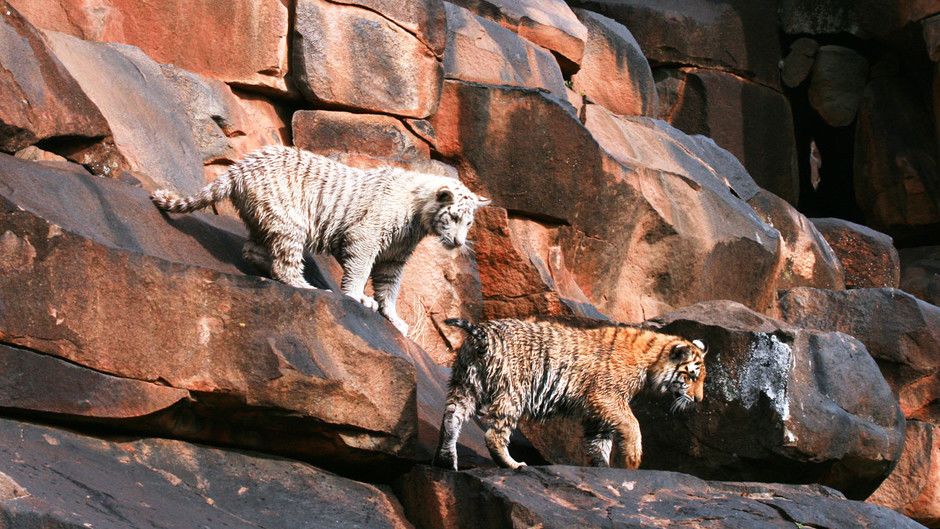

В каких заповедниках охраняются тигр белый. Амурский (уссурийский) тигр

Описание амурского тигра

Бабр (от якутского «баабыр») – так на Руси называли сибирского тигра, известного сейчас как дальневосточный, уссурийский или амурский тигр. Panthera tigris altaica (латинское наименование подвида) признан одним из самых внушительных в семействе кошачьих, превосходящим своими габаритами даже . В наше время амурский тигр изображён на флаге/гербе Приморского края и гербе Хабаровска.

Бабр украшал гербы Якутска (с 1642 г.) и Иркутска, пока не превратился при императоре Александре II в «бобра» по вине не в меру ретивого поборника орфографии, служившего в геральдическом ведомстве. Ошибку потом исправили, но на гербах Иркутска и области до сих пор красуется странный чёрный зверь с большим хвостом и перепончатыми лапами, несущий в зубах соболя.

Внешний вид

Амурский тигр – красивейшая дикая кошка с характерной полосатой раскраской гибкого тела, увенчанного округлой головой с пропорциональными ушами.

Преобладающий фон окраса (рыжий) сменяется на груди, брюхе и «бакенбардах» белым. Поперечные чёрные полосы пересекают корпус и хвост, превращаясь в симметричные чёрные разводы на голове и морде.

Спасаясь от лютой зимы, амурский тигр вынужден обрастать густой шерстью и накапливать солидный (в 5 см) слой подкожного жира, оберегающий хищника от обморожения.

Огромный тигр умеет двигаться без лишнего шума, что объясняется амортизационной способностью широких лап с мягкими подушечками. Вот почему бабр неслышно ходит и бегает по летней уссурийской тайге, не проваливаясь в высокие сугробы зимой.

Размер амурского тигра

Амурский тигр, отнесённый к одним из крупнейших представителей семейства кошачьих, в последнее время всё чаще уступает в размерах , обитающему в национальных парках Индии. Некогда эти родственные подвиды были сопоставимы по крупности, но уссурийский тигр стал мельчать из-за близости к человеку, точней, из-за хозяйственной деятельности последнего.

Факт. Средний амурский тигр вытягивается до 2,7–3,8 м в длину при массе 200–250 кг и росте в холке от 1 до 1,15 м.

Зоологи предполагают, что отдельные особи могут набирать 300 и более кг, хотя официально зарегистрирован менее впечатляющий рекорд – 212 кг. Он принадлежит самцу, на шее которого закреплен радиоошейник.

Образ жизни, поведение

В отличие от льва, амурский тигр, как большинство кошачьих, не вливается в прайды, а предпочитает одиночное существование. Исключение делается только для самок, которые вместе с выводком могут жить на территории самца, достигающей обычно 600–800 км². Участок самки всегда меньше, примерно 300–500 км².

Самец бдительно следит за неприкосновенностью границ, маркируя их секреторной жидкостью и оставляя глубокие задиры на стволах. Амурский тигр, вопреки своей величине, легко забирается в кроны старых дубов и даже на вершины высоких елей.

Зверь не выходит за пределы своей территории, если на ней пасется много копытных, но при необходимости способен пройти от 10 до 41 км. Тигрица за сутки преодолевает расстояние покороче, от 7 до 22 км. Амурский тигр более полукилометра может без видимой усталости тащить лошадиную тушу, а налегке и по снегу способен ускориться до 80 км/ч, уступая резвостью только .

Тигрица за сутки преодолевает расстояние покороче, от 7 до 22 км. Амурский тигр более полукилометра может без видимой усталости тащить лошадиную тушу, а налегке и по снегу способен ускориться до 80 км/ч, уступая резвостью только .

Интересно. Хищник хорошо различает цвета, а в темноте его зрение острее человеческого в 5 раз, возможно, поэтому он любит охотиться в сумерки и ночью.

Уссурийский тигр чрезвычайно молчалив: по крайней мере об этом говорят натуралисты, годами наблюдавшие зверя в природе и ни разу не слышавшие его рыка. Тигриный рёв разносится только во время гона – особенно усердствуют самки. Недовольный бабр хрипло и глухо рычит, переходя на характерный «кашель» при ярости. Умиротворенный тигр мурлыкает, как домашняя кошка.

Приветствуя товарища, тигр использует особые звуки, образуемые при резком выдыхании воздуха через нос и пасть. О миролюбивом настрое хищников рассказывают трение боками и соприкосновение мордами.

Амурский тигр далеко не людоед (в отличие от бенгальского), в силу чего старается избегать человека и всячески обходить его жильё. При случайной встрече с тигром лучше остановиться, не пытаясь бежать, и медленно уступить дорогу, не поворачиваясь к нему спиной. Можно поговорить с ним, но только спокойным и уверенным голосом: вопль, переходящий в поросячий визг, скорее, подогреет интерес тигра к вашей персоне.

С середины прошлого века до нынешнего времени в границах населённых пунктов Приморского и Хабаровского краев отмечено не больше 10 случаев нападений амурского тигра на человека. Даже в своей родной стихии, уссурийской тайге, тигр очень редко набрасывается на преследующих его охотников.

Сколько живет амурский тигр

Продолжительность жизни бабра в природе составляет 10, реже – 15 лет. В идеальных условиях зоологических парков амурские тигры часто отмечают 20-летие.

Факт. Одним из старейших амурских тигров считается Лютый, проживший 21 год в хабаровском центре реабилитации диких животных «Утёс».

Лютого поймали в тайге, неосторожно травмировав обе челюсти, после чего у тигра развился остеомиелит, хирургически остановленный в 1999 г. А уже в следующем году Лютый щеголял с новым клыком из серебряно-палладиевого сплава с золотым напылением, благодаря уникальной операции, проведенной российскими и американскими врачами.

Травмированная пасть не позволила вернуть Лютого обратно в тайгу, и он стал не только самым посещаемым питомцем реабилитационного центра, но и героем многочисленных восторженных репортажей.

Половой диморфизм

Разница между полами проявляется, прежде всего, в массе: если женские особи амурского тигра весят 100–167 кг, то мужские почти вдвое больше – от 180 до 306 кг. Исследования 2005 года, проведенные зоологами России, Индии и США, показали, что по такому показателю, как масса, современные дальневосточные тигры уступают своим предкам.

Факт. Исторически средний самец амурского тигра весил порядка 215,5 кг, а самка − примерно 137,5 кг.

В наши дни усредненная масса самок равна 117,9 кг, а самцов − 176,4 кг.

Половой диморфизм просматривается также в длительности жизни амурского тигра: самки живут меньше самцов. Вторые устраняются от воспитания и обучения потомства, возлагая все родительские функции на мать, что заметно сокращает её земной срок.

Ареал, места обитания

Амурский тигр встречается в сравнительно ограниченном секторе, большая часть которого представляет охраняемую зону – это Китай и юго-восток России, а именно берега Амура/Уссури на территории Приморского и Хабаровского краев.

По состоянию на 2003 г. самая высокая концентрация хищников отмечалась в предгорьях Сихотэ-Алиня (Лазовский район Приморского края), где проживал каждый шестой амурский тигр. В целом же, тигры при выборе мест обитания стараются быть поближе к своей основной пище (копытным), а также исходят из высоты снежного покрова и наличия убежищ, например, заломов или густых зарослей кустарника.

Амурский тигр чаще селится в таких биотопах, как:

- горы с лиственными деревьями;

- долины горных рек;

- пади с лесами маньчжурского типа, где преобладают дуб и кедр;

- чистые кедровники;

- вторичные леса.

Амурский тигр вытеснен человеком из низменных ландшафтов, пригодных для земледелия.

Рацион уссурийского тигра

Такое количество копытных добыть очень непросто, если учесть, что лишь одна из 6–7 атак завершается удачей. Вот почему хищник много охотится, поедая всё, что уступает ему в размерах: от манчжурского (ростом с перчатку) зайца до гималайского медведя, по массе часто равного самому тигру.

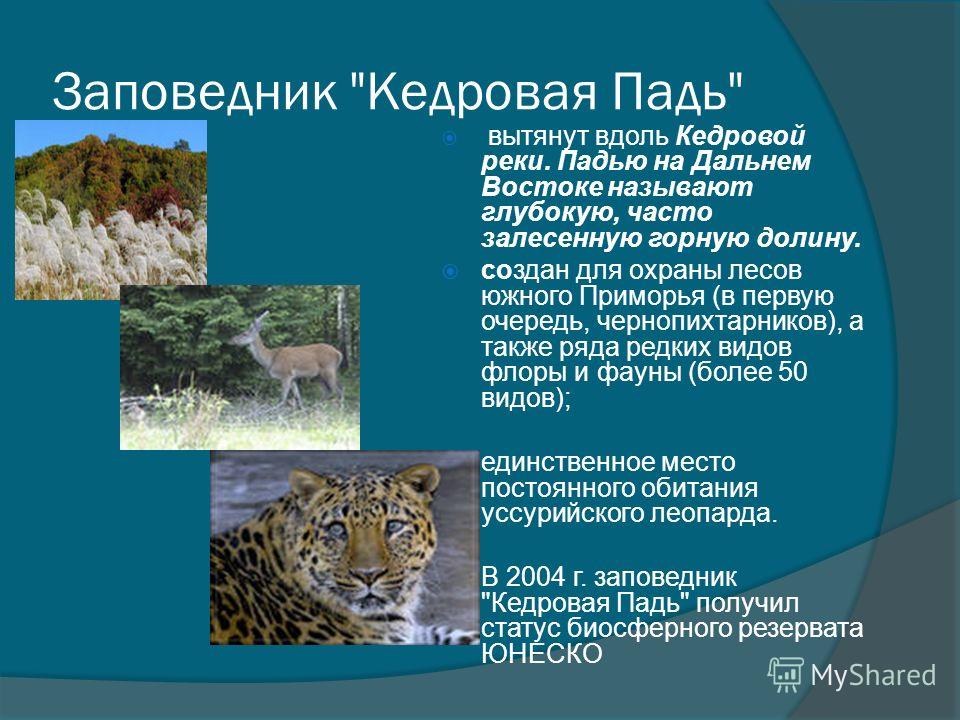

История Лазовского заповедника началась еще в 19 веке, когда первые ученые-исследователи оценили громадную

значимость этого природного комплекса. Целое созвездие ученых, включая Н.М. Пржевальского, А.Ф. Будищева,

В.М. Бабкина, В.К. Арсеньева проводили комплексные исследования территории.

В начале 20 века эти исследования были дополнены подробными исследованиями Б.П.Колесникова, К.Г. Абрамова,

А.И. Куренцова. Тем не менее, вопрос придания этим землям статуса заповедника протекало мучительно медленно.

Сейчас площадь Лазовского заповедника имени Л.Г. Капланова составляет более 120 тысяч гектаров, подавляющее большинство этой территории занимают леса. Здесь же находится крупнейшая тисовая роща на Дальнем Востоке. Большая часть территорий Лазовского заповедника труднодоступна из-за сильнопересеченного рельефа местности и крутизны склонов Сихоте-Алинского хребта. Высота гор в среднем составляет 500-700 метров, однако отдельные вершины достигают высоты 1400 метров.

Климат определяется тем, что территория Лазовского заповедника находится на пересечении климатических зон

и представляет собой место столкновения морского муссонного климата и умеренным континентальным. Лето традиционно бывает влажным, с преобладающими ветрами юго-восточных направлений переходят

в сухие солнечные зимы.

Лето традиционно бывает влажным, с преобладающими ветрами юго-восточных направлений переходят

в сухие солнечные зимы.

Общая длина рек, ручьев и других водоемов на территории заповедника составляет примерно 1300 километров. Крупных рек две – Киевка и Черная. Есть несколько небольших озер, некоторые из которых признаны памятниками природы.

В Лазовском заповеднике обитают более 300 видов птиц. Из млекопитающих под охрану взяты амурский горал, амурский тигр , гигантская бурозубка, дальневосточный леопард, обыкновенный длиннокрыл, уссурийский пятнистый олень. Среди охраняемых видов рыб числятся сахалинский осетр и сахалинский таймень. Среди земноводных под охраной находится уссурийский когтистый тритон.

В настоящее время в заповеднике подготовлена инфраструктура для приема туристов,

разработаны экскурсионные маршруты, в том числе и на два острова в Японском море,

которые входят в состав заповедника. Если вы захотите посетить этот шедевр дикой природы,

то вам необходимо связаться с администрацией Лазовского заповедника, которая расположена

в с. Лазо Приморского края на улице Центральной, д. 56. Почтовый индекс – 692890,

телефоны для связи 42377)20130, (42377)20139, (42377)20132.

Лазо Приморского края на улице Центральной, д. 56. Почтовый индекс – 692890,

телефоны для связи 42377)20130, (42377)20139, (42377)20132.

Месторасположение: Россия, Дальневосточный федеральный округ, Приморский край.

Площадь: 121 тысяч гектаров

Площадь охранной зоны: 15 тысяч гектаров

Специализация: сохранение и изучение природных комплексов лиановых кедрово-широколиственных лесов южного Сихотэ-Алиня, охрана и восстановление популяций обитающих в них ценных и редких животных, например – амурского тигра, амурского горала, дальневосточного леопарда, гигантской бурозубки, обыкновенного длиннокрыла, уссурийского пятнистого оленя.

В 1935 году на юге региона Сихотэ-Алинь был организован Судзухинский (ныне Лазовский) заповедник. Вначале это был филиал Сихотэ-Алинского заповедника. Заповедная территория была определена с целью охраны и изучения природных комплексов лиановых хвойно-широколиственных и широколиственных лесов Южного Сихотэ-Алиня. В доисторическое время чередование похолоданий и потеплений на юге Дальнего Востока привело к смешению южных и северных форм жизни, что определило высокую степень биоразнообразия на этой территории.

В доисторическое время чередование похолоданий и потеплений на юге Дальнего Востока привело к смешению южных и северных форм жизни, что определило высокую степень биоразнообразия на этой территории.

Помимо сохранения лесов, заповедник Лазовский создавался для охраны обитавших там животных, оказавшихся на грани исчезновения. В «группу риска» вошли амурский горал, дикий пятнистый олень, соболь. К этому времени тигры на территории Судзухинского заповедника постоянно не жили. Причиной тому — их повсеместное, порой безжалостное, ничем не мотивируемое уничтожение. Тигров убивали, не задумываясь о последствиях, на всём Дальнем Востоке, а не только в отдельно взятом районе.

При поддержке Русского географического общества сотрудники заповедника осуществляют проект «Лазовский район – модельная территория для сохранения и увеличения численности тигра (или сколько тигров может обитать на юге Дальнего Востока России)». Её цель — выявить факторы, определяющие численность, плотность и структуру группировки тигров в заповеднике, установить причины, по которым эти характеристики здесь оптимальны.

Для этого необходимо также детально изучить взаимоотношения тигра с другими видами, знать численность, плотность, особенности питания всех видов животных, с которыми тигр взаимодействует.

С созданием заповедников, запретом охоты на амурского тигра и отлова тигрят, включением хищника в Международную Красную книгу и в Красные книги СССР и РСФСР, численность этого зверя возросла, и тигр стал заселять былые места своего обитания. На территории Лазовского заповедника следы полосатого хищника вновь отмечают с 1947 года. К концу 70-х годов XX века тигры освоили всю заповедную территорию. С этого времени сотрудники заповедника ежегодно регистрируют от 8 до 16 взрослых и полувзрослых особей и 2-3 выводка, в которых может быть до восьми тигрят.

Самая плотная популяция

Численность тигров определяют во время зимних учётов. Сотрудники заповедника фиксируют все встреченные следы хищников на снегу, проходя постоянные маршруты. Учётчики отмечают не только следы тигров, но и следы копытных животных. Во время этих работ тигриные следы замеряют, определяют их давность. Сравнивая результаты наблюдений, можно получить сведения не только о количестве тигров, но и определить характер движения численности изучаемых видов, а также сравнивать разные территории между собой по плотности как этой полосатой кошки, так и копытных животных.

Во время этих работ тигриные следы замеряют, определяют их давность. Сравнивая результаты наблюдений, можно получить сведения не только о количестве тигров, но и определить характер движения численности изучаемых видов, а также сравнивать разные территории между собой по плотности как этой полосатой кошки, так и копытных животных.

Оказалось, что численность и плотность тигров, а так же копытных в заповеднике значительно выше, чем на расположенной рядом территории, отличающейся только статусом охраны. Кроме этого, в заповеднике больше тигрят, и выше их выживаемость.

Мониторинг популяции амурского тигра показывает, что Лазовский заповедник поддерживает наибольшую плотность тигров и копытных в пределах ареала этого хищника. В настоящее время плотность тигра на территории Лазовского заповедника в два раза превышает среднюю плотность популяции тигра в других районах юга Дальнего Востока России. Таким образом, заповедник может считаться модельным участком в восстановлении популяции тигра и его изучения.

К тому же в ходе изучения тигра в заповеднике накоплен обширный материал по обитающим здесь другим видам, которые связаны с тигром. Это прежде всего животные, на которых охотится полосатая кошка, — пятнистый олень, кабан, изюбрь, косуля, гималайский и бурый медведи, барсук, енотовидная собака.

Мало тигров или много?

Ответить на вопрос, сколько тигров может обитать на Дальнем Востоке России, если охрана местообитаний будет на должном уровне, должен помочь совместный проект заповедника и Русского географического общества «Лазовский район – модельная территория для сохранения и увеличения численности тигра (Или сколько тигров может обитать на юге Дальнего Востока России)».

Для осуществления проекта необходимо использовать не только традиционные методы изучения полосатых кошек (тропление следов, маршрутное обследование территории), но и современные методы изучения животных с использованием цифровых автоматических видео- и фотокамер. Последние устанавливаются в местах наиболее вероятного прохождения тигров: у деревьев, скал, на которых эти хищники оставляют пахучие сигналы, то есть метки.

В архиве заповедника уже есть фотографии всех тигров, обитающих на его территории. Полосатых хищников различают по узору на шкуре, который, как и отпечаток пальца человека, строго индивидуален. По конфискованным шкурам и фотографиям убитых тигров сотрудники заповедника могут идентифицировать особь, если та обитала в заповеднике.

Корм для тигра

Увеличение численности тигра и его возвращение в былые места обитания не могло произойти без роста численности основы его рациона – кабана, изюбря, пятнистого оленя, косули. Учёные Лазовского смогли проследить переключение пищевого предпочтения тигра с кабана и изюбря на пятнистого оленя, которое произошло в начале 90-х годов XX века.

Взрослые тигры могут добывать крупных животных, в том числе бурого и гималайского медведей, питание же молодых особей изучено недостаточно. Вероятно, что большое значение в их рационе имеют небольшие по размерам животные: молодняк копытных, барсуки, енотовидные собаки и другие. Мало сведений также о питании тигров в бесснежное время года. Восполнить этот пробел поможет изучение видовой принадлежности волос жертв, которые остаются в экскрементах хищников и которые изучают с помощью микроскопа. Чтобы знать запасы кормовых объектов тигра, учёты численности травоядных проводят зимой на маршрутах и пробных площадках, фиксируя следы животных. Что касается тех видов, которые зимой спят, с весны по осень на помощь приходят фотоловушки.

Восполнить этот пробел поможет изучение видовой принадлежности волос жертв, которые остаются в экскрементах хищников и которые изучают с помощью микроскопа. Чтобы знать запасы кормовых объектов тигра, учёты численности травоядных проводят зимой на маршрутах и пробных площадках, фиксируя следы животных. Что касается тех видов, которые зимой спят, с весны по осень на помощь приходят фотоловушки.

Проведённые в заповеднике исследования показали, что серьезных пищевых конкурентов у тигра в отношении копытных здесь нет. А вот в отношении мелких животных, которых могут добывать молодые особи, межвидовая конкуренция может быть достаточно напряжённой. Для ответа на этот вопрос необходимо не только провести учёты численность других хищников (рысь, харза, лисица и другие), обитающих в заповеднике и составляющих пищевую конкуренцию молодым тиграм, но и изучить их питание.

Порой тигры могут выходить к населённым пунктам и нападать на домашних животных, создавая конфликтные ситуации, чем подвергают себя опасности. Для решения этой проблемы разработаны специальные методики отпугивания тигров – это и вещества, вызывающие вкусовое отвращение к определённому виду жертвы у хищников, и отпугивающие ракеты, которые устанавливают у останков жертв тигров. Зверь подходит к недоеденной туше, ракета срабатывает, хищник убегает и, как правило, нападения на домашних животных прекращаются. Применяя эти меры, сотрудники заповедника и организации «Общество защиты тигра» помогают отучить тигров от определённого места охоты.

Для решения этой проблемы разработаны специальные методики отпугивания тигров – это и вещества, вызывающие вкусовое отвращение к определённому виду жертвы у хищников, и отпугивающие ракеты, которые устанавливают у останков жертв тигров. Зверь подходит к недоеденной туше, ракета срабатывает, хищник убегает и, как правило, нападения на домашних животных прекращаются. Применяя эти меры, сотрудники заповедника и организации «Общество защиты тигра» помогают отучить тигров от определённого места охоты.

Сотрудники заповедника всегда проводят исследования тел погибших тигров и других животных. Это необходимо как для выяснения причин их гибели, так и для выявления различных болезней.

Всё это поможет оценить состояние здоровья популяции тигра и связанных с ним животных.

Помощь в изучении тигров

Текст подготовлен на основании работы старшего научного сотрудника Лазовского заповедника, кандидата биологических наук Галины Салькиной.

Фото: пресс-служба Лазовского заповедника

Амурский тигр является уникальным представителем фауны, сохранившейся с ледникового периода и пережившей все природные катаклизмы. Это один из самых крупных хищников нашей планеты. Длина амурского тигра доходит до 3-х метров (из них 1 метр приходится на хвост), а вес — до 300 килограммов. Амурский тигр обладает густым, длинным и пушистым рыжим мехом с черными полосками на шкуре, количество которых достигает 100. Считается, что рисунок этих полос строго индивидуален и никогда не повторится у двух тигров. Черно-рыжие полосы, несмотря на свою яркость, помогают тигру сливаться с окружающей средой, будь то тайга или поле с высокой травой. В природе продолжительность жизни амурского тигра доходит до десяти лет. Как и любая кошка, тигр предпочитает «гулять сам по себе», то есть в одиночку завоевывать территорию и добывать пищу.

Это один из самых крупных хищников нашей планеты. Длина амурского тигра доходит до 3-х метров (из них 1 метр приходится на хвост), а вес — до 300 килограммов. Амурский тигр обладает густым, длинным и пушистым рыжим мехом с черными полосками на шкуре, количество которых достигает 100. Считается, что рисунок этих полос строго индивидуален и никогда не повторится у двух тигров. Черно-рыжие полосы, несмотря на свою яркость, помогают тигру сливаться с окружающей средой, будь то тайга или поле с высокой травой. В природе продолжительность жизни амурского тигра доходит до десяти лет. Как и любая кошка, тигр предпочитает «гулять сам по себе», то есть в одиночку завоевывать территорию и добывать пищу.

Где живет амурский тигр?

Ареал амурского тигра — южная часть Дальнего Востока, вся территория Приморского края и юг Хабаровского края. Протяженность ареала с севера на юг составляет примерно 1000 км, а с запада на восток — 600-700 км. Около 10% тигров обитает на северо-востоке Китая, а неопределенное количество — на севере КНДР.

Как тигры появились на Дальнем Востоке?

Менее чем 100 лет назад тигры населяли огромную территорию от восточной Турции и Каспия до Дальнего Востока России на севере и острова Бали на юге. Однако за последний век численность тигра в мире сократилась в 25 раз — со 100 тысяч до 4 тысяч. В ряде регионов тигры исчезли совсем — в Закавказье (1930-е гг.), Средней Азии (1960-е гг.), на о. Бали и Ява (Индонезия, 1960—1980-е гг.). В настоящее время тигры сохранились на территории 14 стран — в Бангладеше, Бутане, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Камбодже, Китае, Лаосе, Малайзии, Мьянме, Непале, России, Таиланде, а также, по некоторым данным, в КНДР.

Выделяют 6 подвидов ныне живущих тигров: амурский, южно-китайский, индокитайский, суматранский, индийский и малайский. Амурский тигр отличается от своих южных сородичей — он самый крупный и единственный, способный жить в снегах.

Где охраняют амурского тигра?

На Дальнем Востоке России тигр охраняется в заповедниках и национальных парках. Эти участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними называют ООПТ — особо охраняемыми природными территориями. ООПТ полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, а за численностью тигра на этих территориях следят специалисты.

Эти участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними называют ООПТ — особо охраняемыми природными территориями. ООПТ полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, а за численностью тигра на этих территориях следят специалисты.

На территории Приморского и Хабаровского края расположено 12 ООПТ, в которых обитает амурский тигр. Прежде всего, это Сихотэ-Алиньский заповедник , самый большой в Приморском крае. Тигра охраняют в Лазовском заповеднике и в национальном парке «Земля леопарда », где тигры соседствуют с дальневосточными леопардами, также занесенными в красную книгу. Местами охраны тигра также являются следующие ООПТ: национальный парк Хабаровского края Анюйский и Больше-Хехцирский заповедник , объединенные в «Заповедное Приамурье », заповедник Бастак , Хинганский заповедник , Комсомольский заповедник , Ботчинский заповедник , национальный парк «Удэгейская легенда » и Уссурийский заповедник .

Как амурский тигр живет, охотится, заботится о потомстве?

Как и большинство кошачьих, амурский тигр предпочитает одиночный образ жизни. Он живет на определенном участке земли, внутри которого охотится и размножается. Размер личной территории тигра зависит от места обитания, обилия добычи и, в случае самцов, от наличия в данной местности самок. «Владения» амурского тигра, как правило, велики — до 500 км² у самки и до 1000 км² у самца. Если в пределах своих владений корма достаточно, то тигр не покидает свою территорию. Свои места обитания тигры яростно защищают, а территорию метят: оставляют специфический запах, рыхлят снег и землю, трутся о стволы деревьев либо царапают их.

Он живет на определенном участке земли, внутри которого охотится и размножается. Размер личной территории тигра зависит от места обитания, обилия добычи и, в случае самцов, от наличия в данной местности самок. «Владения» амурского тигра, как правило, велики — до 500 км² у самки и до 1000 км² у самца. Если в пределах своих владений корма достаточно, то тигр не покидает свою территорию. Свои места обитания тигры яростно защищают, а территорию метят: оставляют специфический запах, рыхлят снег и землю, трутся о стволы деревьев либо царапают их.

Амурский тигр активен в вечернее время, в первую половину ночи и рано утром. В поисках пищи на своей территории он в среднем проходит 9,6 км в сутки, поэтому и отдых ему полагается соответствующий — до 12-14 часов.

Тигры охотятся исключительно в одиночку, используя два приема охоты: подкрадывание к добыче и ожидание ее в засаде. Тигры обычно выслеживают и поджидают добычу на тропах и возле водопоев. Выследив животное, тигр подкрадывается к нему с подветренной стороны, перемещаясь короткими осторожными шагами, часто припадая к земле. Подобравшись к добыче на близкое расстояние, тигр настигает ее несколькими огромными прыжками (до 5 метров в длину). При приближении к добыче амурский тигр делает быстрый рывок на короткую дистанцию, развивая скорость до 80 км/ч.

Подобравшись к добыче на близкое расстояние, тигр настигает ее несколькими огромными прыжками (до 5 метров в длину). При приближении к добыче амурский тигр делает быстрый рывок на короткую дистанцию, развивая скорость до 80 км/ч.

Большинство самок впервые приносит потомство в 3–4 года. Именно в этом возрасте они становятся половозрелыми. Беременность амурской тигрицы длится 97–112 дней (в среднем 103 дня). В выводке обычно бывает 2 тигренка, редко 1, а еще реже — 3 или 4. Тигрята рождаются слепыми, беспомощными, но уже примерно через 6–8 дней прозревают. Первые 6 недель они питаются молоком матери. В возрасте 8 недель тигрята становятся способными следовать за матерью и покидают логово. Окончательно к самостоятельной жизни молодые тигры становятся готовы в возрасте приблизительно 18 месяцев, но обычно остаются с матерью 2–3 года, а иногда и до 5 лет.

После начала самостоятельной жизни молодые самки обычно остаются неподалеку от территории своей матери, в то время как молодые самцы уходят на большие расстояния в поисках собственной территории; обычно они должны отвоевывать собственный участок у других самцов или, если в данной местности популяция тигров малочисленна, занимают пустые территории.

Опасны ли тигры для людей?

В приморской тайге нет ни одного хищника, для которого человек являлся бы объектом питания. Тигр — не исключение.

Тигр не стремится нападать на человека, а, напротив, заблаговременно принимает меры, чтобы избежать прямого контакта. Это подтверждается словами опытных охотников, которые утверждают, что увидеть амурского тигра — редкая удача. Даже так называемые конфликтные тигры, которые подходят к населенным пунктам в поисках пищи, стараются не встречаться с человеком. Амурский тигр обладает прекрасно развитыми органами чувств, первым замечает человека и покидает место встречи.

Но что делать, если встреча со зверем все-таки произошла? Что делать, если он не убегает, а проявляет агрессию, рычит, делает предупреждающие выпады? Причины такого поведения могут быть разные — рядом может быть добыча тигра либо его потомство. Возможно, животное ранено или не было готово ко встрече и теперь показывает, что готово защищаться.

Ваш спокойный голос должен успокоить зверя и вас самого. Медленно и спокойно отступайте назад, постарайтесь выйти на открытый участок леса — русло реки, дорогу, просеку, поляну. Животные не любят открытые пространства. Не смотрите зверю в глаза и ни в коем случае не убегайте. У любого хищника при виде убегающего человека возникает рефлекс преследования. Убегать от зверя недопустимо и по другой причине — случайно побег может произойти в направлении затаившихся детенышей, и самка неминуемо воспримет это как агрессию человека по отношению к ее отпрыскам. В этом случае любой хищник особенно опасен.

Опасны ли люди для тигра?

Коренное население российского Дальнего Востока почитало тигра как священное животное — хозяина тайги — и никогда не охотилось на него. Если людям доводилось столкнуться в тайге с тигром, они молились, чтобы хозяин их не тронул.

Но с приходом первых переселенцев из центральной России отношение к животному поменялось. В начале XIX столетия на юге российского Дальнего Востока тигр стал обычным промысловым видом. Здесь ежегодно добывалось 120-150 особей. В коммерческих целях истребляли хищников, вырубали леса и осваивали таежные территории для промышленных и сельскохозяйственных нужд, что привело к резкому сокращению численности этих животных.

Здесь ежегодно добывалось 120-150 особей. В коммерческих целях истребляли хищников, вырубали леса и осваивали таежные территории для промышленных и сельскохозяйственных нужд, что привело к резкому сокращению численности этих животных.

К 30-м годам прошлого столетия тигр оказался на грани исчезновения — в дикой природе их осталось не более 20-30 особей.

В 1949 году охота на тигра в СССР была запрещена, и СССР стал первой из «тигриных» стран, которая попыталась на законодательном уровне остановить падение численности полосатого хищника. Убийство амурского тигра в Советском Союзе расследовалось так же тщательно и неумолимо, как убийство человека. И именно эти меры привели к тому, что численность амурского тигра к началу 90-х годов XX века выросла более чем в 10 раз. Распад СССР изменил все. Открылись границы, и в страну стали приезжать перекупщики и вывозить из страны сырье — леса, морепродукты и снадобьяй китайской медицины, в том числе и приготовленные из тигра. Вновь над судьбой хищника нависла угроза уничтожения.

Вновь над судьбой хищника нависла угроза уничтожения.

Теперь на помощь амурскому тигру пришло мировое экологическое сообщество. Одним из первых на новую угрозу уничтожения амурского тигра отозвался WWF. Совместными усилиями с другими общественными организациями и государственными службами фонд оснастил и оплатил работу антибраконьерских бригад, стал бороться с лесными пожарами, незаконным рубками уссурийской тайги, которые уничтожали местообитания этого зверя. На сегодня, благодаря приложенным усилиям, численность тигра на российском Дальнем Востоке относительно стабильна.

Какие факторы влияют на численность популяции амурского тигра?

Основные причины снижения популяции — уничтожение природных мест обитания тигра, сокращение численности кормовой базы (различных копытных), а также прямое истребление тигров браконьерами. Существует мнение, что лекарства из частей тигра лечат от болезней, но никаких научных доказательств этого нет. Такие снадобья — не столько медицина, сколько составляющая восточных верований.

В Китае существуют «тигриные фермы», где более 5 тысяч тигров живут в клетках. Торговля частями тела тигра запрещена во всем мире, однако владельцы «ферм» не закрывают их в надежде, что запрет будет снят. В Китае различные части тела тигра — от костей до усов — нелегально используются для производства псевдолекарств, в основном для лечения импотенции. Всемирный фонд дикой природы поддерживает требования о запрещении тигриных ферм в Китае. Однако, есть серьезные опасения, что если эти фермы будут закрыты, а рынок лекарственных препаратов из частей тигра при этом останется, то над нашей популяцией диких амурских тигров нависнет новая угроза браконьерства.

В 2002 году в охране тигра, мест его обитания и кормовых ресурсов было задействовано более 1400 человек. В 2009 году общее число инспекторов сократилось вдвое — до 760 человек, и более чем в два раза сократилось их финансирование. В настоящее время ответственность за охрану тигра передана субъектам федерации. На территории заповедников и национальных парков тигра охраняют их службы охраны, на незаповедных территориях — управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского и Хабаровского краев.

Помимо браконьеров, сложные отношения складываются у тигра и с местными жителями. Попробуйте представить себя на месте человека, которому в лесу каждый день в затылок дышит настоящий живой дикий тигр. Совершенно естественно, что значительная часть негородского населения Приморья относится к тигру, как к опасному соседу. Испытывает страх, недолюбливает его и возможно, мечтает от него избавиться. На изменение отношения местного населения к тигру WWF тратит очень большие усилия. Но это — процесс трудный и длительный.

Почему тигра нужно охранять?

По оценке специалистов, одному тигру в год требуется съесть не меньше пятидесяти взрослых копытных. Он питается дикими кабанами, изюбрями, пятнистыми оленями, косулями, иногда добывает лосей, гималайских и бурых медведей, барсуков и енотовидных собак.

Охотники часто задают вопрос: не мешает ли тигр сохранить тех животных, которыми он питается? Нет.

Многолетние исследования показали, что именно тигр — самый «мягкий» хищник, который просто не в состоянии серьезно уменьшить численность копытных.

Там, где охотники всерьез взялись с помощью различных мероприятий поднять численность дичи на новый уровень, численность тигра тоже начинает расти. Однако вскоре число тигров, обитающих в этом «супермаркете» становится стабильным, а численность копытных продолжает увеличиваться. А вот туда, где тигр исчез, мгновенно приходит волк. Волк, в отличие от тигра, умеет и может серьезно подорвать численность копытных. Поэтому тигр занимает важное место в экосистеме юга Дальнего Востока.

АМУРСКИЙ ТИГР

Panthera tigris (подвид altaica)

ПОЗВОНОЧНЫЕ – VERTEBRATA Отряд: Хищные – Caivora Семейство: Кошачьи – Felidae Род: Panthera Temminck, 1844 |

Распространение: На юге Дальнего Востока России проходит сев. граница ареала тигра. В горах Сихотэ-Алиня в настоящее время сохранилась единственная в мире жизнеспособная популяция амурских тигров. В конце XIX в. область постоянного обитания простиралась до левобережья Амура. Сев. граница ареала проходила от зап. предгорий Малого Хингана к устью р. Горин, пересекая рр. Урми и Кур в их среднем течении. Далее, опускаясь к югу и огибая осевую часть сев., отчасти среднего Сихотэ-Алиня, граница выходила к морю несколько юж. р. Самарга — приблизительно под 46°30″ с.ш. В дальнейшем ареал тигра начал значительно сокращаться, главным образом на сев., и к 1940 г. его граница сместилась к басс. р. Б. Уссурка (Иман) . В эти же годы выпали из ареала сельскохозяйственные земли Приханкайской низменности и окрестности крупных городов . С середины 50-х гг. в результате принятых мер охраны площадь обитания тигра начала заметно расширяться . В настоящее время ареал состоит из трех относительно обособленных и неравноценных по значимости участков: крупного Сихотэ-Алинского, расположенного на зап. и вост. макросклонах Сихотэ-Алиня к югу от р. Гур (Хунгари) и р. Коппи соответственно (в нем сосредоточено 95% тигров), и двух мелких — юго-зап.

В конце XIX в. область постоянного обитания простиралась до левобережья Амура. Сев. граница ареала проходила от зап. предгорий Малого Хингана к устью р. Горин, пересекая рр. Урми и Кур в их среднем течении. Далее, опускаясь к югу и огибая осевую часть сев., отчасти среднего Сихотэ-Алиня, граница выходила к морю несколько юж. р. Самарга — приблизительно под 46°30″ с.ш. В дальнейшем ареал тигра начал значительно сокращаться, главным образом на сев., и к 1940 г. его граница сместилась к басс. р. Б. Уссурка (Иман) . В эти же годы выпали из ареала сельскохозяйственные земли Приханкайской низменности и окрестности крупных городов . С середины 50-х гг. в результате принятых мер охраны площадь обитания тигра начала заметно расширяться . В настоящее время ареал состоит из трех относительно обособленных и неравноценных по значимости участков: крупного Сихотэ-Алинского, расположенного на зап. и вост. макросклонах Сихотэ-Алиня к югу от р. Гур (Хунгари) и р. Коппи соответственно (в нем сосредоточено 95% тигров), и двух мелких — юго-зап. , расположенного на юге Хасанского р-на Приморского края и протянувшегося от Шуфанского (Борисовского) плато по отрогам хр. Черные горы до басс. р. Тесная (Черухе), и зап., расположенного в басс. верхнего течения р. Комиссаровка (Синтуха). В последнем тигры появились вновь сравнительно недавно — в конце 80-х гг., отсутствуя здесь с начала 70-х гг. . На левобережье Амура в настоящее время тигры практически не встречаются, за исключением редких заходов отдельных особей ниже устья Уссури. Небольшая группировка тигров, обитавшая в басс. р. Биджан (юго-вост. часть Буреинского хр.) до начала 70-х гг., прекратила свое существование.

, расположенного на юге Хасанского р-на Приморского края и протянувшегося от Шуфанского (Борисовского) плато по отрогам хр. Черные горы до басс. р. Тесная (Черухе), и зап., расположенного в басс. верхнего течения р. Комиссаровка (Синтуха). В последнем тигры появились вновь сравнительно недавно — в конце 80-х гг., отсутствуя здесь с начала 70-х гг. . На левобережье Амура в настоящее время тигры практически не встречаются, за исключением редких заходов отдельных особей ниже устья Уссури. Небольшая группировка тигров, обитавшая в басс. р. Биджан (юго-вост. часть Буреинского хр.) до начала 70-х гг., прекратила свое существование.

Местообитания: Кедрово-широколиственные и широколиственные леса — лучшие тигриные местообитания. На большей части ареала сегодня они пройдены многократными рубками и изрезаны дорогами с различной интенсивностью движения. Основа питания — кабан и изюбрь , в юго-зап. р-нах Приморья и юж. Сихотэ-Алине — пятнистый олень . Количественное соотношение жертв тигра для различных частей ареала не одинаково. На зап. макросклоне ср. Сихотэ-Алиня на долю кабана и изюбря приходится соответственно около 60% и 30% , на вост. (Сихотэ-Алинский заповедник) эти показатели более чем в 3 раза ниже по кабану и почти в 2.5 раза выше по изюбрю . На вост. макросклоне юж. Сихотэ-Алиня (Лазовский заповедник) доля кабана и изюбря равнозначна — около 30%, пятнистый олень среди жертв тигра составляет 18.2% . Убежища — скальные уступы и ниши, пустоты под упавшими деревьями. Площадь участков обитания тигров: самцов — 600-800 км2, самок — до 300-500 км2. Маршруты перемещений тигров по участку относительно постоянны и поддерживаются животными из года в год . Звери охотно используют тропы и лесовозные дороги. На участке обитания взрослого самца могут располагаться индивидуальные участки нескольких самок; соотношение полов 1:2 или 1:4 . Для амурского тигра типична полигамия . Период размножения чаще приходится на вторую половину зимы. Беременность 95-107 дней, в среднем 103 дня . В помете обычно 1-4 тигренка, чаще 2-3.

На зап. макросклоне ср. Сихотэ-Алиня на долю кабана и изюбря приходится соответственно около 60% и 30% , на вост. (Сихотэ-Алинский заповедник) эти показатели более чем в 3 раза ниже по кабану и почти в 2.5 раза выше по изюбрю . На вост. макросклоне юж. Сихотэ-Алиня (Лазовский заповедник) доля кабана и изюбря равнозначна — около 30%, пятнистый олень среди жертв тигра составляет 18.2% . Убежища — скальные уступы и ниши, пустоты под упавшими деревьями. Площадь участков обитания тигров: самцов — 600-800 км2, самок — до 300-500 км2. Маршруты перемещений тигров по участку относительно постоянны и поддерживаются животными из года в год . Звери охотно используют тропы и лесовозные дороги. На участке обитания взрослого самца могут располагаться индивидуальные участки нескольких самок; соотношение полов 1:2 или 1:4 . Для амурского тигра типична полигамия . Период размножения чаще приходится на вторую половину зимы. Беременность 95-107 дней, в среднем 103 дня . В помете обычно 1-4 тигренка, чаще 2-3. Средняя величина выводка по одним сведениям 2.37 , по другим 1.5 . Большинство самок впервые приносят потомство в 3-4-летнем возрасте . Тигрята отделяются от матери на втором году жизни. Соответственно, выводки у тигра могут появляться с интервалом в 2 года, а в случае гибели тигрят — чаще. Смертность молодых высокая — около 50% . Случаи гибели тигров от медведей и факты каннибализма редки , на благополучие подвида они существенно не влияют.

Средняя величина выводка по одним сведениям 2.37 , по другим 1.5 . Большинство самок впервые приносят потомство в 3-4-летнем возрасте . Тигрята отделяются от матери на втором году жизни. Соответственно, выводки у тигра могут появляться с интервалом в 2 года, а в случае гибели тигрят — чаще. Смертность молодых высокая — около 50% . Случаи гибели тигров от медведей и факты каннибализма редки , на благополучие подвида они существенно не влияют.

Численность: В прошлом столетии тигр был обычным видом на юге Дальнего Востока России. На рубеже XIX-XX вв. здесь ежегодно добывали 120-150 тигров . Интенсивное истребление этих хищников, сопровождавшееся сокращением их местообитаний под влиянием хозяйственной деятельности человека, привело к тому, что в начале текущего столетия численность тигров начала резко падать. К концу 30-х гг. амурский тигр оказался на грани исчезновения — оставалось всего 20-30 особей . Ситуация начала меняться к лучшему лишь после принятых мер охраны — запрета охоты на тигров (1947 г. ) и отлова тигрят (1956-1960 гг.) с последующим его ограничением. На рубеже 50-60-х гг. численность тигров оценивалась в 90-100 особей . Наиболее заметное восстановление численности происходило в 1960-1970 гг. На начало 70-х гг. в регионе насчитывалось 150 тигров, а к середине этого десятилетия их поголовье возросло до 160-170 особей . Дальнейшее увеличение численности происходило преимущественно за счет р-нов, приуроченных к среднему Сихотэ-Алиню, с их наиболее благоприятной для тигров экологической обстановкой. На 1980 г. численность была определена в 180-200 , а для середины 80-х гг. в 240-250 особей . Макс. плотность популяции этих зверей, по результатам последних учетов, отмечалась на зап. макросклоне среднего Сихотэ-Алиня (до 5 особей на 1000 км2), в р-нах, наименее затронутых хозяйственной деятельностью человека. Приблизительно такая же высокая плотность была отмечена в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках и на прилегающих к ним территориях. С максимальной численностью тигры населяют сегодня сев.

) и отлова тигрят (1956-1960 гг.) с последующим его ограничением. На рубеже 50-60-х гг. численность тигров оценивалась в 90-100 особей . Наиболее заметное восстановление численности происходило в 1960-1970 гг. На начало 70-х гг. в регионе насчитывалось 150 тигров, а к середине этого десятилетия их поголовье возросло до 160-170 особей . Дальнейшее увеличение численности происходило преимущественно за счет р-нов, приуроченных к среднему Сихотэ-Алиню, с их наиболее благоприятной для тигров экологической обстановкой. На 1980 г. численность была определена в 180-200 , а для середины 80-х гг. в 240-250 особей . Макс. плотность популяции этих зверей, по результатам последних учетов, отмечалась на зап. макросклоне среднего Сихотэ-Алиня (до 5 особей на 1000 км2), в р-нах, наименее затронутых хозяйственной деятельностью человека. Приблизительно такая же высокая плотность была отмечена в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках и на прилегающих к ним территориях. С максимальной численностью тигры населяют сегодня сев. Приморье, с наиболее сложными условиями существования, характерными для сев. предела ареала вида, но с относительно сохранившимися местообитаниями. До 1990 г. включительно по-прежнему высокой оставалась численность в густонаселенных юж. р-нах Приморского края (1-2 особи/1000 км2) в р-не Лазовского, Уссурийского заповедников и на Борисовском плато. Этому способствовала высокая численность пятнистых оленей, характерная для этих мест. Зимой 1995/96 гг. проведен наиболее детальный учет тигра на всей заселенной им территории Приморского и Хабаровского краев. По его итогам общая численность тигра оценена в 415-476 особей, в том числе взрослых 330-371 . В последние годы основным лимитирующим фактором численности тигров является браконьерство. Только в Приморском крае за два зимних сезона 1991/92 и 1992/93 гг. браконьерами было убито более 70 тигров. Причиной возникшей ситуации является контрабандный вывоз шкур, костей и других частей тигриных туш в Республику Корея, Китай, Японию, Таиланд и Тайвань.

Приморье, с наиболее сложными условиями существования, характерными для сев. предела ареала вида, но с относительно сохранившимися местообитаниями. До 1990 г. включительно по-прежнему высокой оставалась численность в густонаселенных юж. р-нах Приморского края (1-2 особи/1000 км2) в р-не Лазовского, Уссурийского заповедников и на Борисовском плато. Этому способствовала высокая численность пятнистых оленей, характерная для этих мест. Зимой 1995/96 гг. проведен наиболее детальный учет тигра на всей заселенной им территории Приморского и Хабаровского краев. По его итогам общая численность тигра оценена в 415-476 особей, в том числе взрослых 330-371 . В последние годы основным лимитирующим фактором численности тигров является браконьерство. Только в Приморском крае за два зимних сезона 1991/92 и 1992/93 гг. браконьерами было убито более 70 тигров. Причиной возникшей ситуации является контрабандный вывоз шкур, костей и других частей тигриных туш в Республику Корея, Китай, Японию, Таиланд и Тайвань. Другим, не менее важным фактором является сокращение численности диких копытных, особенно кабана.

Другим, не менее важным фактором является сокращение численности диких копытных, особенно кабана.

Охрана: Занесен в Красный список МСОП-96, Приложение 1 СИТЕС. Запрет охоты на тигров действует с 1947 г. В 1955 г. был запрещен, а затем жестко ограничен отлов тигрят. Охраняются тигры в заповедниках, среди которых Сихотэ-Алинский и Лазовский являются главными тигриными резерватами . Разработана и опубликована в 1996 г. «Стратегия сохранения амурского тигра в России», содержащая развернутое обоснование системы мер по его охране . Амурские тигры содержатся и хорошо размножаются во многих зоопарках мира. На 31 декабря 1993 г. в них насчитывалось 604 тигра , т.е. почти в 2 раза больше, чем их живет в природной среде. С 1976 г. ежегодно выходят Международные племенные книги тигров, ведущиеся Лейпцигским зоопарком. Сохранение амурского тигра в искусственных условиях на длительную перспективу обеспечено. В целях улучшения охраны тигра необходимо увеличить территорию Сихотэ-Алинского и Лазовского заповедников за счет включения в их границы участков с максимальной плотностью населения тигров и диких копытных и довести их площади соответственно до 7000 и 3115 км2, создать на прилегающих к заповедникам территориях сев. Источники: 1. Гептнер, Слудский, 1972; 2. Байков, 1925; 3. Пикунов и др., 1983; 4. Pikunov, 1988; 5. Pikunov, 1988a; 6. Абрамов, 1970; 7. Капланов, 1948; 8. Юдаков, Николаев, 1973; 9. Юдаков, 1973; 10. Животченко, 1981; 11. Юдаков, Николаев, 1987; 12. Составители: И.Г. Николаев, Д.Г. Пикунов |

Охрана животных в заповедниках » Детская энциклопедия (первое издание)

Приручение и дрессировка животныхЖивотные, истребленные человеком за последние 100—200 лет: 1 — тур; 2 — тарпан; 3 — морская корова; 4 — квагга

Заповедники создаются, чтобы сохранить в естественном состоянии участки природы с характерными для них животными и растениями. В большинстве заповедников охраняются одновременно и животные, и растительность. Так, под защитой Крымского заповедника находятся горные леса и их обитатели — крымские олени и косули; в заповедниках степной зоны сохраняются растения уцелевших от распашки степей и такие животные, как сурок байбак, стрепет.

В большинстве заповедников охраняются одновременно и животные, и растительность. Так, под защитой Крымского заповедника находятся горные леса и их обитатели — крымские олени и косули; в заповедниках степной зоны сохраняются растения уцелевших от распашки степей и такие животные, как сурок байбак, стрепет.

Дронт

Но некоторые заповедники созданы в основном для охраны и восстановления ценных и вымирающих животных. Человек зачастую хищнически использовал природные богатства и истребил многих животных. Ученые подсчитали, что за нашу эру С лица Земли исчезло 106 видов только крупных млекопитающих. За первые 18 столетий вымерло 33 вида, в XIX в.— еще 33 вида, а за последние 50 лет исчезло 40 видов. За 20 лет, с 1858 по 1878 г., охотники истребили в Южной Африке большие стада квагг (разновидность зебр). В 1741 г. у Командорских о-вов были открыты экспедицией Беринга морские коровы. А к 1768 г., т. е. за 27 лет, эти животные были все истреблены. В XVII в. вымерли в Европе туры, во второй половине XIX в. исчезли дикие лошади тарпаны, в XVII в. полностью истреблена на о-ве Маврикий в Индийском океане крупная нелетающая птица дронт.

исчезли дикие лошади тарпаны, в XVII в. полностью истреблена на о-ве Маврикий в Индийском океане крупная нелетающая птица дронт.

В наши дни на грани уничтожения находится много видов различных животных. У нас на Дальнем Востоке сохранилось лишь несколько десятков тигров, а в Южной Азии вымирают носороги. В Африке лишь в некоторых заповедниках сохранилось около сотни африканских горных зебр. На пути к вымиранию гренландский кит и некоторые другие морские млекопитающие. Все эти животные находятся теперь под охраной закона. В заповедниках животные не только защищены от истребления, там созданы наилучшие условия для их жизни и размножения, и их там всесторонне изучают.

Вымирающие и взятые под защиту закона животные: уссурийский тигр и горная зебра.

Несколько сот лет назад, в средние века, Европа была покрыта дремучими лесами и в них жили стада диких быков — зубров. Но леса вырубались, на зверей шла хищническая охота, и зубры встречались все реже и реже. В начале XX в. зубры обитали только в России — в охраняемых участках, предназначенных для царской охоты: в Беловежской Пуще и на Северном Кавказе. Их оставалось не более двух тысяч. В годы первой мировой и гражданской войн жившие на свободе зубры были уничтожены. Небольшое количество их сохранилось в зоопарках и зверинцах некоторых стран. Так зубры оказались под угрозой исчезновения с лица Земли.

Их оставалось не более двух тысяч. В годы первой мировой и гражданской войн жившие на свободе зубры были уничтожены. Небольшое количество их сохранилось в зоопарках и зверинцах некоторых стран. Так зубры оказались под угрозой исчезновения с лица Земли.

Для их охраны и размножения были созданы в Беловежской Пуще два заповедника: один на нашей территории, другой — в Польской Народной Республике. Здесь были построены для зубров обширные загоны, и поголовье их начало увеличиваться. В ста километрах к югу от Москвы организован Приокско-Террасный заповедник. Там тоже живут и размножаются зубры. За 10 лет существования этого заповедника в нем родилось 59 зубрят, из них не выжили лишь двое. Всего в Советском Союзе и за границей сейчас около 200 чистокровных зубров. Разводят зубров не только в СССР и Польше, но и в Швеции, Германии, Югославии и в других странах.

В Беловежской Пуще, кроме зубров, живет много других ценных животных: благородный олень, лось, косуля, кабан, куница, барсук, глухарь, тетерев.

Так же как зубрам в Европе, полное уничтожение грозило североамериканским бизонам.

Когда европейцы впервые появились в Северной Америке, численность бизоньих стад была здесь так велика, что ни одно крупное животное на земном шаре не могло сравниться с ними в этом отношении. К 1870 г. их количество сократилось до 5,5 млн. А еще через 25 лет от некогда многомиллионных стад сохранились только жалкие остатки. Около 300 бизонов нашли убежище в Йеллоустонском национальном парке, да несколько мелких стад уцелели в малодоступных для человека районах. Йеллоустонский национальный парк — один из самых больших заповедников в мире. В нем сохраняются от уничтожения многие виды диких животных. К настоящему времени количество бизонов в Северной Америке благодаря принятым мерам охраны увеличилось и определяется в несколько десятков тысяч голов.

Зубр

Есть бизоны и в СССР. Их завезли к нам из Северной Америки. Они успешно пкклиматизировались в степном заповеднике Аскания-Нова, расположенном в Херсонской области УССР. В результате скрещивания бизонов с зубрами были получены новые животные — зубробизоны. Несколько зубробизонов было выпущено в леса Кавказского заповедника. Сейчас там обитает более ста этих животных.

В результате скрещивания бизонов с зубрами были получены новые животные — зубробизоны. Несколько зубробизонов было выпущено в леса Кавказского заповедника. Сейчас там обитает более ста этих животных.

Когда-то речные бобры жили по всему нашему континенту — от Крайнего Севера до Средиземного моря, от атлантических берегов Европы до Урала, встречались они и восточнее Урала. Два столетия назад их можно было найти во многих местах нашей страны. Но вырубка лесов и хищнический промысел быстро сократили область их распространения. К началу XX в. сохранилось лишь несколько малочисленных поселений бобров. Одно из таких поселений было на укромных болотистых речушках Усманского бора под Воронежем. В 1927 г. Усманский бор был объявлен заповедником. За 30 лет бобры так размножились в заповеднике, что оказалось возможным расселять их и в другие районы нашей страны, где они обитали раньше.

Зондский носорог

Постепенно вымирал дикий осел кулан, который жил в Казахстане и Средней Азии. Его удалось сохранить у нас благодаря организации в Туркменской ССР Бадхызского заповедника. В Таджикской ССР у слияния рр. Вахта и Пянджа расположен заповедник Тигровая балка; тут живет и хорошо размножается олень хангул. Заповедник назван так потому, что здесь раньше обитали тигры; и сейчас они иногда заходят сюда из соседнего Афганистана.

Его удалось сохранить у нас благодаря организации в Туркменской ССР Бадхызского заповедника. В Таджикской ССР у слияния рр. Вахта и Пянджа расположен заповедник Тигровая балка; тут живет и хорошо размножается олень хангул. Заповедник назван так потому, что здесь раньше обитали тигры; и сейчас они иногда заходят сюда из соседнего Афганистана.

В Лапландском заповеднике, расположенном вблизи оз. Имандра, сохраняются остатки стад диких северных оленей. Раньше они были широко распространены по всему северу Европы.

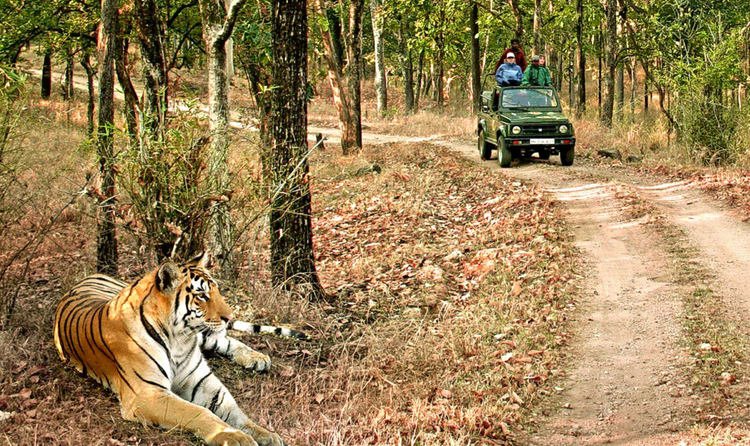

Для охраны редких животных заповедники созданы почти во всех странах мира. В Бельгийском Конго есть большой Национальный парк Альберта. Здесь взяты под защиту человекообразные обезьяны гориллы, слоны, гиппопотамы, львы. В Южно-Африканском Союзе в Национальном парке Крюгера обитают львы, жирафы, антилопы, слоны, зебры. Туристам разрешается ездить в этом заповеднике только на автомобилях и только по дорогам.

Олень хангул

В заповедниках Мадагаскара сохраняется около 40 видов полуобезьян — лемуров. Для охраны редчайшего зондского носорога организован заповедник Уджунг Кулон на Яве.

Для охраны редчайшего зондского носорога организован заповедник Уджунг Кулон на Яве.

В большинстве заповедников охраняемые животные проводят всю свою жизнь. Ведь и площадь заповедника для охраняемых животных определяется при его организации их потребностью в передвижении. Для бобрового заповедника достаточно несколько квадратных километров. А для бизонов, оленей, слонов заповедники должны быть значительно больше.

Но в некоторых заповедниках животные проводят лишь определенные периоды своей жизни. Например, в Черноморском и Азово-Сивашском заповедниках, расположенных на побережье Черного моря, охраняются перелетные птицы, слетающиеся сюда на зимовку из многих областей нашей страны. В Астраханском заповеднике различные водоплавающие птицы находят приют на время линьки, когда они очень беспомощны. Много водоплавающих птиц зимует на Каспийском море, в заповедниках Кзыл-Агач, Гасан-Кули.

На островах Белого и Баренцева морей расположен Кандалакшский заповедник. Животный мир на этих островах очень разнообразен. Здесь устраивает свои гнезда гага. Эта птица славится своим замечательным пухом, который используется при изготовлении легкой, теплой одежды. В том же заповеднике, на обрывистых берегах некоторых островов охраняются гнездовья чаек, кайр и других чистиков — так называемые птичьи базары.

Здесь устраивает свои гнезда гага. Эта птица славится своим замечательным пухом, который используется при изготовлении легкой, теплой одежды. В том же заповеднике, на обрывистых берегах некоторых островов охраняются гнездовья чаек, кайр и других чистиков — так называемые птичьи базары.

Жираф

Когда животных, обитающих в заповеднике, становится слишком много, они сами перекочевывают в соседние районы. Например, ценнейший темный соболь, охраняемый на северо-восточном берегу Байкала в Баргузинском заповеднике, переходит в окружающие заповедник леса. В этих лесах можно охотиться на соболя по специальным разрешениям. Обитающая в Хопёрском заповеднике выхухоль расселяется по р. Хопру и впадающим в него рекам на незаповедные участки. Так за счет заповедников обогащаются охотничьи угодья.

В заповедниках размножаются многие ценные виды птиц и зверей. Они расселяются за пределы заповедников и этим частично восполняют ущерб, нанесенный промысловой охотой. Заповедники справедливо называют научными лабораториями в природе. Там ведутся исследования фауны и изыскиваются способы ее обогащения.

Там ведутся исследования фауны и изыскиваются способы ее обогащения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Приручение и дрессировка животныхЗаповедник тигров — Интересные места и популярные маршруты

- Заповедник тигров Сундарбан

Заповедник тигров Сундарбан

Сундарбан был объявлен Национальным парком в 1984 году. Он охватывает дельту реки Ганг в Западной Бенгалии, западный рукав дельты Ганга, Хугли, и реку Теулиа на Востоке. Большая часть парка — это болота с мангровыми деревьями, острова с буйной растительностью и маленькие речки в районе Бенгальского залива.

Описание

Сундарбан — место обитания великолепного королевского бенгальского тигра. В середине 80-х гг. здесь было зарегистрировано более 400 тигров, в этом парке их больше, чем в каком-либо другом заповеднике. В рамках проекта «Тигр» была также запущена программа по защите кожистых морских черепах.

В рамках проекта «Тигр» была также запущена программа по защите кожистых морских черепах.

Обитатели заповедника

В реке Раймгангал, протекающей по территории национального парка, можно увидеть крокодилов и гангских дельфинов. Заповедник Саджнекхали считается частью национального парка Сундарбан. Он известен богатой популяцией птиц.

Достопримечательности

Достопримечательностями здесь являются также бхагатпурский проект «Крокодил» (2,5 часа езды от Намкхана), остров Лотхиан и остров Холидей (3 часа от Саджнекхали), острова Калас и Сагар (2,5 часа от Намкхана) и Джамудвип (3,5 часа от Намкхана).

Посещение

Чтобы посетить места проекта «Тигр», включая птичий заповедник Саджнекали, необходимо получить разрешение в туристическом центре правительства Западной Бенгалии. Лучшее время для посещения: Сентябрь-май.

Где остановиться

Здесь есть лесная гостиница и лесные дома отдыха.

Как добраться

Самолетом: ближайший аэропорт в Колкате — Дум Дум (166 км). По железной дороге: ближайшая ж/д станция находится в Каннинге (48 км), ближайший город — Госаба (50 км).

По железной дороге: ближайшая ж/д станция находится в Каннинге (48 км), ближайший город — Госаба (50 км).

ГТРК Амур

Специалисты Хинганского заповедника изучают, как адаптируются амурские тигры в дикой природе. В этом году там были выпущены на волю 2 полосатых хищника — Павлик и Елена. И сейчас ученые ходят по следам своих подопечных, чтобы понять, насколько животные, выращенные под присмотром человека, приспособились к непривычным условиям.

Рюкзаки, болотники, перчатки и GPS-передатчики — вот основной набор экипировки сотрудников Хинганского заповедника на сегодня. Специалисты отправляются исследовать место последнего пребывания амурских тигров. Его точные координаты зафиксировал спутник, который получает сигналы с ошейников животных.

Вячеслав Кастрикин, заместитель директора Хинганского заповедника по науке:

– Увидев, что тигр долгое время пробыл на одном месте, условно говоря, больше 10-ти часов — это так называемый кластер, когда он топчется. Мы идем обследовать его. То есть, раз он долго был на одном месте, то, скорее всего, там будет находиться какая-либо его жертва, ну или как принято говорить — давлёнка.

Мы идем обследовать его. То есть, раз он долго был на одном месте, то, скорее всего, там будет находиться какая-либо его жертва, ну или как принято говорить — давлёнка.

Маршрут к таким точкам непростой — через ручьи, болота, равнины и холмы. Иногда до пункта назначения приходится идти пешком несколько километров. Догадки исследователей о том, что они держат путь к месту последней на сегодня трапезы краснокнижного животного, с прибытием в заданный квадрат подтвердились.

Алексей Щербаков, корреспондент:

– Вот на этой с виду обычной лесной поляне совсем недавно был тигр. Здесь он поймал дикого кабана. Сопротивление было недолгим. Насытившись, зверь ушел вглубь заповедника и некоторое время не будет охотиться.

В этот раз на небольшом отдалении друг от друга ученые обнаружили две давлёнки. В обоих случаях жертвами тигра стали молодые кабаны. Судя по спутниковым данным, ими полакомился Павлик.

«На одной давлёнке мы нашли только, вот, кусочки шерсти и маленький кусочек кости, то есть практически полностью был съеден кабан. В 350-ти метрах мы нашли еще одну давлёнку. Это был тоже кабан, но он съел совсем немножко от него. Между этими двумя жертвами прошло совсем немного времени. По всей видимости, он съел одну, пошел и задавил еще одного кабана», — рассказала научный сотрудник Хинганского заповедника Марина Бабыкина.

В 350-ти метрах мы нашли еще одну давлёнку. Это был тоже кабан, но он съел совсем немножко от него. Между этими двумя жертвами прошло совсем немного времени. По всей видимости, он съел одну, пошел и задавил еще одного кабана», — рассказала научный сотрудник Хинганского заповедника Марина Бабыкина.

С момента выпуска Павлика и Елены в Хинганский заповедник прошло 4 месяца. К этой процедуре хищников, привезенных из Приморья, готовили около года. После транспортировки в Приамурье тигров сначала поместили в большой временный вольер, где на них надели ошейники с GPS-передатчиками, а затем отпустили в дикую природу. Эксперты утверждают, присутствие краснокнижных кошек в пищевой цепочке необходимо для нормального функционирования всей фауны заповедника.

Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский Тигр» из Москвы:

– Очень важен правильный баланс хищника и жертвы. Для дальневосточников тигр более приемлемый хищник, чем волк. С его меньшим хищничеством, в том числе и по отношению к домашним сельскохозяйственным животным.

Охотятся полосатые хищники исключительно по потребности. Специалисты рассказывают: после того как тигры утоляют голод, нередко остатки добычи доедают другие звери. Например, медведи, численность которых здесь доходит до 30.

– А вот это место по-настоящему уникально. В середине августа здесь тигрица Елена поймала изюбря. Такой крупной добычей хищник на территории заповедника полакомился впервые. Сейчас на месте удачной охоты лишь кости жертвы и следы когтей.

По словам сотрудников заповедника, почти двухлетние тигры Павлик и Елена за полугодовую жизнь в дикой природе весьма неплохо адаптировались к ее условиям. Окончательные выводы специалисты сделают весной, проанализировав, как хищники перенесут зиму.

Трех амурских тигров выпустят в Хинганский заповедник 15 мая

В Хинганский заповедник Амурской области привезут амурских тигров. Двух самцов и самку, выращенных в Приморье в специальном питомнике, доставят в заповедник в середине мая. Все тигры будут снабжены ошейниками с системой GPS, позволяющими отслеживать их перемещение по территории региона.

Накануне в Амурском охотуправлении прошла встреча с охотоведами, охотпользователями области, другими заинтересованными лицами. Сотрудники фонда «Феникс» и специнспекции «Тигр» пытались объяснить, какие опасности грозят охотникам, охотпользователям и людям, связанным с сельским хозяйством и природой, при случайной встрече с дикой кошкой, сообщил АП председатель охотничьего клуба «Стрелок», модератор интерактивного сообщества амурских охотников и рыбаков Роман Березин.

По словам начальника отдела охраны животного мира амурского охотуправления Сергея Глущенко, трех молодых амурских тигров — двух самцов и самку — в Хинганский заповедник, расположенный в Архаринском районе, выпустят уже 15 мая. Животные были выращены в Приморье в специальном питомнике, адаптированном для подготовки зверя к жизни в дикой природе. Отслеживать их перемещение по Амурской области будут по системе GPS, размещенной на ошейниках животных. Ареал обитания одной особи амурского тигра составляет от 300 до 500 километров.![]() Где поселятся выпущенные на свободу тигры, пока предположить сложно: кошка — бродячее животное, на одном месте не живет, но, скорее всего, будут обитать в Архаринском районе, с зонами захода в Еврейскую автономию и Бурейский район Приамурья. Не исключен переход тигра и в другие районы Амурской области.

Где поселятся выпущенные на свободу тигры, пока предположить сложно: кошка — бродячее животное, на одном месте не живет, но, скорее всего, будут обитать в Архаринском районе, с зонами захода в Еврейскую автономию и Бурейский район Приамурья. Не исключен переход тигра и в другие районы Амурской области.

Как было подчеркнуто на встрече, амурский тигр — один из самых совершенных хищников на земле. К своей жертве он приближается незамеченным и умерщвляет ее после молниеносного броска. Поэтому если произошла случайная встреча с тигром, то кошка, скорее всего, не собирается нападать, и правильное поведение поможет избежать конфликта. Выдержка и самообладание — главные составляющие поведения человека при встрече с тигром.

За последние девять лет на Дальнем Востоке зафиксированы 202 конфликтные ситуации, связанные с амурским тигром. Больше половины из них (57 %) — нападение тигра на домашних животных. В 22 % случаев тигр просто был замечен вблизи людей, причем в основном замечены следы и редко сама кошка. Только в девяти процентах дикий зверь нападал на людей. Наибольшее количество конфликтов происходит зимой — это 105 случаев, весной — 50 случаев, летом — 30 случаев, осенью — всего 20 случаев (наибольшее количество посещающих леса составляют ягодники, грибники, охотники).

Только в девяти процентах дикий зверь нападал на людей. Наибольшее количество конфликтов происходит зимой — это 105 случаев, весной — 50 случаев, летом — 30 случаев, осенью — всего 20 случаев (наибольшее количество посещающих леса составляют ягодники, грибники, охотники).

Тигр в основном опасен для человека в зимний и весенний период времени, когда ему нечего есть и он воспринимает любое присутствие человека как прямую конкуренцию, не говоря уже о собаках и домашних животных, которых он считает своей законной добычей.

Для справки:

Для полноценного питания тигра требуется до 5 килограммов мяса ежедневно. Но питается он не каждый день. Как правило, тигр добывает одну взрослую особь копытного животного раз в 20 дней, этого ему хватает для питания. То есть за год взрослая особь тигра добывает 18—20 особей оленей, косуль и кабанов.

Расселение тигра на Дальнем Востоке — это государственная программа. Амурский тигр — самая крупная кошка на земле. Он сохранился только в России в Приморском и Хабаровском краях. Тигр охраняется государством, занесен в Красную книгу РФ. За его незаконный отстрел предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. В Красную книгу амурский тигр занесен в 40-х годах, когда количество насчитываемых особей сократилось до 40. В данный момент на территории Приморского и Хабаровского края насчитывается около 500 особей тигра.

Тигр охраняется государством, занесен в Красную книгу РФ. За его незаконный отстрел предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. В Красную книгу амурский тигр занесен в 40-х годах, когда количество насчитываемых особей сократилось до 40. В данный момент на территории Приморского и Хабаровского края насчитывается около 500 особей тигра.

Амурский (уссурийский) тигр

ПОЗВОНОЧНЫЕ VERTEBRATA

Класс: Млекопитающие

Отряд: Хищные Carnivora

Семейство: Кошачьи — Felidae

Род: Panthera

Автор: Temminck, 1844

Категория: 2 — редкий подвид, сохранившийся только на территории России.

Описание

Амурский тигр (также известный как уссурийский тигр)- самый крупный тигр (tiger) на планете, относится к исчезающим видам животных. Вес крупного млекопитающего может превышать 300 килограммов. В некоторых источников сообщается о самцах весом до 390 кг, хотя сейчас столь крупные особи не встречаются. Длина тела 160-290 см, хвоста — 110 см. Уссурийский тигр является украшением дальневосточной тайги и объектом поклонения многих народов Дальнего Востока. Эта красивая, экзотически окрашенная кошка, по силе и мощи не имеет себе равных во всей мировой фауне, изображена на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края. История вида свидетельствует о том, что тигр — зверь легкоуязвимый, несмотря на его крупный размер и огромную физическую силу, а она такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м, способен развивать скорость до 80 км/ч по снегу, в скорости уступая лишь гепарду.

Уссурийский тигр является украшением дальневосточной тайги и объектом поклонения многих народов Дальнего Востока. Эта красивая, экзотически окрашенная кошка, по силе и мощи не имеет себе равных во всей мировой фауне, изображена на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края. История вида свидетельствует о том, что тигр — зверь легкоуязвимый, несмотря на его крупный размер и огромную физическую силу, а она такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м, способен развивать скорость до 80 км/ч по снегу, в скорости уступая лишь гепарду.

Единственный подвид, имеющий на брюхе пятисантиметровый слой жира, защищающий от леденящего ветра при крайне низких температурах. Тело вытянутое, гибкое, голова округлая, лапы недлинные, длинный хвост. Уши очень короткие, так как обитает в холодной местности. Тигр различает цвета. Ночью он видит в пять раз лучше, чем человек. Эта дикая кошка по современным данным относится к наиболее крупным подвидам. Шерсть у него гуще, чем у сородичей, живущих в теплых районах, а его окрас светлее. Основной окрас шерсти в зимнее время — оранжевый, живот белый.

Шерсть у него гуще, чем у сородичей, живущих в теплых районах, а его окрас светлее. Основной окрас шерсти в зимнее время — оранжевый, живот белый.

Где живет — сфера обитания

Больше всего популяция амурских тигров находится в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Около 10% (40-50 особей) популяции обитает в Китае (в Маньчжурии). Также уссурийские тигры распространены в предгорьях Сихотэ-Алинь в Лазовском районе Приморского края, где на сравнительно небольшой территории живет каждый шестой хищник.

Как живет Амурский тигр и чем питается ?

Уссурийский тигр — властелин огромных территорий, площадь которых у самки составляет 300-500 км?, а у самца – 600-800 км?. Если в пределах своих владений корма достаточно, то животное н е покидает свою территорию. При недостатке дичи увеличивается количество случаев нападения тигров на крупный домашний скот и собак. Хищник активен ночью. Самцы ведут одиночную жизнь, самки же нередко встречаются в группах. Привествие друг друга происходит особыми звуками, образующимися при энергичном выдыхании воздуха через нос и рот. Знаками выражения дружелюбия также являются прикосновения головами, мордами, и даже трение боками.

Привествие друг друга происходит особыми звуками, образующимися при энергичном выдыхании воздуха через нос и рот. Знаками выражения дружелюбия также являются прикосновения головами, мордами, и даже трение боками.

Несмотря на огромную силу и развитые органы чувств, тигру приходится много времени уделять охоте, поскольку успехом завершается только одна из 10 попыток. Он ползком подбирается к своей жертве, двигается при этом особенным образом: выгнув спину и упираясь задними лапами в землю. Мелких животных он умерщвляет, перегрызая горло, а крупных сначала валит на землю и лишь затем перегрызает шейные позвонки.

Если попытка завершается неудачей, то хозяин тайги удаляется от потенциальной жертвы, так как повторно нападает редко. Убитую добычу хищник обычно тащит к воде, а перед сном прячет остатки трапезы. Ему часто приходится отгонять конкурентов. Добычу он ест лежа, придерживая ее лапами.

Обычно тигры охотятся на крупных копытных животных, однако при случае они не брезгуют также рыбой, лягушками, птицами, мышами, и даже едят плоды растений. Основу рациона составляют изюбрь, пятнистый и благородный олени, косули, кабаны, лось, рысь, и мелкие млекопитающие. Суточная норма средней особи – 9-10 кг мяса. Для благополучного существования одного тигра необходимо порядка 50-70 копытных в год.

Основу рациона составляют изюбрь, пятнистый и благородный олени, косули, кабаны, лось, рысь, и мелкие млекопитающие. Суточная норма средней особи – 9-10 кг мяса. Для благополучного существования одного тигра необходимо порядка 50-70 копытных в год.

Несмотря на распространенное мнение о людоедстве, амурский тигр почти никогда не нападает на человека и редко заходит в населенные пункты. С 1950-х годов в Приморском и Хабаровском краях в пределах населенных пунктов зафиксировано лишь около десятка попыток нападения на человека. В тайге нападения даже на преследующих охотников довольно редки.

Продолжительность жизни

В неволе амурские тигры доживают до 25 лет, в природе средняя продолжительность жизни составляет около 15 лет.

Размножение

«Свадьбы» у тигра к определенному времени года четко не приурочены — их можно наблюдать в любом месяце, но все-таки чаще в конце зимы. Через 3,5 месяца в самом глухом непролазном месте уединившаяся тигрица приносит детенышей. Обычно их 2-3, иногда 1 или 4 и очень редко 5. Они очень беспомощны, весят не более 1 килограмма, но развиваются и растут быстро. В двухнедельном возрасте прозревают и слышат, в месяц тигрята вдвое тяжелее, они становятся шустрыми и любознательными, выкарабкиваются из логова и даже пытаются лазать по деревьям. К мясу начинают приобщаться уже в двухмесячном возрасте, но материнское молоко сосут до полугода. В этом возрасте детеныши достигают размеров большой собаки и целиком переходят на мясную пищу — отныне и до конца своих дней.

Через 3,5 месяца в самом глухом непролазном месте уединившаяся тигрица приносит детенышей. Обычно их 2-3, иногда 1 или 4 и очень редко 5. Они очень беспомощны, весят не более 1 килограмма, но развиваются и растут быстро. В двухнедельном возрасте прозревают и слышат, в месяц тигрята вдвое тяжелее, они становятся шустрыми и любознательными, выкарабкиваются из логова и даже пытаются лазать по деревьям. К мясу начинают приобщаться уже в двухмесячном возрасте, но материнское молоко сосут до полугода. В этом возрасте детеныши достигают размеров большой собаки и целиком переходят на мясную пищу — отныне и до конца своих дней.

Мать сначала носит им свежий корм, потом водит от одной добычи к другой. Двухлетние тигрята весят до ста килограммов и начинают охотиться под руководством матери. Она терпеливо и обстоятельно передает потомству весь свой опыт. Все трудные задачи тигрица решает одна, самец не принимает какого-либо участия в воспитании своих детей, хотя живет нередко рядом с ними. Распадается тигриная семья, когда молодняку исполнится 2,5-3 года.

Растут тигры всю жизнь, поэтому к старости достигают наибольших размеров. Врагов у них нет. Осилить его может лишь очень крупный бурый медведь. В уссурийской тайге нередки побоища этих двух гигантов. Победителями оказываются в некоторых случаях медведи, но чаще — тигры; оба редко уходят живыми с места кровавой встречи, дерутся насмерть. Побежденного съедают.

Охрана

Судьба амурского тигра драматична. В середине XIX века он был многочислен. В конце XIX в. ежегодно добывали до 100 зверей. В тридцатых годах прошлого века дикая кошка изредка встречалась лишь в самых глухих уголках Уссурийской тайги, трудно доступных для человека. Уссурийский тигр оказался на грани исчезновения вследствие нерегулируемого отстрела взрослых особей, интенсивного отлова тигрят, сведения лесных массивов в окрестностях некоторых рек и уменьшения поголовья диких парнокопытных животных, вызванного усилившимся прессом охоты и другими причинами; неблагоприятно сказались и малоснежные зимы. В 1935 году в Приморском крае был организован большой и единственный в своем роде Сихотэ-Алинский государственный заповедник. Несколько позже — Лазовский и Уссурийский заповедники. С 1947 года охота на тигра была строго запрещена, Даже отлов тигрят для зоопарков допускался единично, по специальным разрешениям. Эти меры оказались своевременными. Уже в 1957 году численность популяции в сравнении с тридцатыми годами почти удвоилась, а к началу шестидесятых перевалила за сотню. Уссурийский тигр числился в Красной книге России как животное, которое находилось на грани вымирания. Но в 2007 году специалисты, работающие во Всемирном фонде дикой природы, заявили о том, что этот вид больше не являются вымирающими: количество популяции животных достигло максимального числа за последние сто лет.