Теория возникновение государства: Page not found — alekssandrs Jimdo-Page!

Page not found — alekssandrs Jimdo-Page!

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

- Главная

- Гражданский кодекс

- Часть 1. Общие положения

- Часть 2 .договора/возмещение вреда

- Часть 3.Наследственное право

- Часть 4. интеллектуальная собственность

- 1. Понятие, предмет, метод и задачи российского уголовного права как отрасли права. Общая и Особенна

- 2.Наука уголовного права: предмет, методы и задачи на современном этапе.

- 3.Принципы российского уголовного права: понятие, система, содержание.

- 4.Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение. Структура уголовного закона.

- 5.Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.

- 6.Действие уголовного закона в пространстве.

- 7.Толкование уголовного закона: понятие и виды.

- 8.Российская уголовная политика: понятие и формы реализации.

- 9.Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.

- 10.Классификация преступлений: понятие и значение.

- 11.Понятие, основание уголовной ответственности и ее реализация.

- 12.Понятие, значение состава преступления, его структура, виды.

- 13.Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. Предмет преступления. Потерп

- 14.Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.

- 15.Понятие и формы общественно опасного деяния. Виды общественно опасного бездействия.

- 16.Причинная связь в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое значение. Особенности причинной св

- 17.Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника.

- 18.Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости.

- 19.Ограниченная вменяемость, ее уголовно-правовое значение. Уголовная ответственность лиц, совершивш

- 20.Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание и значение.

Формы и виды вины.

Формы и виды вины. - 21.Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.

- 22.Умысел и его виды.

- 23.Неосторожность и ее виды. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла.

- 25.Ошибка: понятие и виды. Влияние ошибки на уголовную ответственность.

- 26.Виды неоконченного преступления и их характеристика.

- 27.Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного раскаяния.

- 28.Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные признаки.

- 29.Виды соучастников преступления.

- 30.Формы соучастия.

- 31.Основания и пределы уголовной ответственности соучастников в преступлении. Эксцесс исполнителя.

- 32.Понятие и виды множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от единичных сл

- 33.Совокупность преступлений: понятие, виды, отграничение от рецидива преступлений.

- 34.

Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений.

Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений. - 35.Необходимая оборона и условия ее правомерности.

- 36.Крайняя необходимость и условия ее правомерности.

- 37.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения

- 38.Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения ка

- 39.Понятие и цели уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного пр

- 40.Понятие и значение системы уголовных наказаний.

- 41.Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

- 42.Ограничение свободы как вид уголовного наказания.

- 43.Обязательные и исправительные работы как виды уголовного наказания.

- 44.Виды уголовных наказаний, применяемые к военнослужащим.

- 45.Лишение свободы и его виды. Назначение осужденным к лишению свободы видов исправительного учрежде

- 46.

Общие начала назначения наказания.

Общие начала назначения наказания. - 47.Понятие, значение и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

- 48.Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение боле

- 49.Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.

- 50.Условное осуждение: понятие, его уголовно-правовая природа и характеристика.

- 51.Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственнос

- 52.Понятие и виды освобождения от наказания. Освобождение от наказания в связи с болезнью.

- 53.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мя

- 54.Отсрочка отбывания наказания.

- 55.Давность в уголовном праве.

- 56.Амнистия. Помилование. Судимость.

- 57.Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и уголовного наказания.

- 58.Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие и виды; основания и цели применения.

- 59.Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды; основания и цели применения.

- 61.Понятие и виды квалификации преступлений. Квалификация преступлений при конкуренции норм.

- 60.Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера.

- уголовное право/особенная часть/

- 62.Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

- 63.Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

- 64.«Привилегированные» виды убийства.

- 65.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и его отличие от причинения вреда здоровью

- 66.Побои и его отличие от истязания и причинения легкого вреда здоровью человека.

- 67.Неосторожные посягательства на жизнь и здоровье человека.

- 68.Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.

- 69.Похищение человека. Разграничение похищения человека от захвата заложника и незаконного лишения с

- 70.Преступные посягательства, сопряженные с эксплуатацией человека.

- 71.Изнасилование. Отличие изнасилования от насильственных действий сексуального характера.

- 72.Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних.

- 73.Посягательства на личные конституционные права граждан. Нарушение неприкосновенности частной жизн

- 74.Преступные посягательства на избирательные права граждан.

- 75. Преступные посягательсьва на авторские смежные, патентные право.

- 76.Вовлечение несовершеннолетнего в преступную и антиобщественную деятельность.

- 77.Понятие, формы и виды хищения.

- 78.Кража. Ее разграничение с грабежом и неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным

- 80.Присвоение или растрата. Их отличие от кражи.

- 81.Разбой и его разграничение с грабежом.

- 82.Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением к совершению сделки или к от

- 83.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами престу

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами престу - 84.Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

- 85.Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

- 86.Преступления, совершаемые в сфере учета прав на ценные бумаги: фальсификация единого государствен

- 87.Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сб

- 88.Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с банкротством.

- 89.Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов.

- 90.Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Субъект э

- 91.Преступления террористической направленности: понятие и виды. Террористический акт.

- 92.Бандитизм. Разграничение бандитизма и организации преступного сообщества (преступной организации)

- 93.Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

- 94.Хулиганство

- 95.Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасо

- 96.Преступления против общественной безопасности, связанные с хищением либо вымогательством предмето

- 97.Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими средствами или психотропными в

- 98.Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание ус

- 99.Преступления против общественной нравственности: понятие и виды. Вовлечение в занятие проституцие

- 101.Загрязнение вод, атмосферы и морской среды.

- 102.Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота.

- 103.Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: понятие и виды. Нарушение п

- 104.Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и виды.

Неправомерный доступ к компьютерн

Неправомерный доступ к компьютерн - 105.Государственная измена. Ее отличие от шпионажа и разглашения государственной тайны.

- 106.Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Их разграни

- 107.Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

- 108.Экстремизм: понятие и виды. Организация экстремистского сообщества.

- 109.Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и сл

- 110.Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения должностных полномочий.

- 111.Понятие коррупции и уголовно-правовые меры борьбы с ней.

- 112.Взяточничество, его разграничение с коммерческим подкупом.

- 113.Халатность.

- 114.Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных све

- 115.Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

- 116.Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовн

- 117.Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.

- 118.Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

- 119.Принуждение к даче показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний, или уклонению от дачи пок

- 120.Фальсификация доказательств.

- 121.Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание и заключение эксперта или неправильный перевод.

- 122.Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения

- 123.Применение насилия в отношении представителя власти.

- 124.Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

- 125.Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Организация незаконной миграции.

- 126.Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, спе

- 127.

Понятие и виды преступлений против военной службы. Неисполнение приказа и его отличие от сопроти

Понятие и виды преступлений против военной службы. Неисполнение приказа и его отличие от сопроти - 128.Дезертирство. Его отличие от самовольного оставления части или места службы.

- 129.Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды. Уголовно-правовой анализ с

- 1.Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод регулирования. Отграничение гражданского пр

- 2.Понятие и виды источников гражданского права.

- 3.Гражданское правоотношение. Понятие и элементы правоотношения.

- 4.Юридические факты, их классификация. Юридические составы.

- 5.Защита гражданских прав. Способы защиты.

- 6.Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности.

- 7.Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация. Признание гражданина недееспосо

- 8.Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления

- 9.Понятие и признаки юридического лица.

Правоспособность, органы, ответственность юридического лица.

Правоспособность, органы, ответственность юридического лица. - 10.Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы.

- 11.Реорганизация и ликвидация юридического лица.

- 12.Хозяйственные товарищества и общества как юридические лица.

- 13.Производственные и потребительские кооперативы.

- 14.Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

- 15.Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав.

- 16.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.

- 17.Нематериальные блага и их защита.

- 18.Понятие и виды сделок. Условия их действительности.

- 19.Недействительные сделки и их виды. Последствия признания сделок недействительными.

- 20.Понятие и виды представительства. Доверенность.

- 21.Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.

- 22.Понятие и виды сроков исковой давности. Приостановление, перерыв, восстановление сроков исковой д

- 23.

Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распрос

Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распрос - 24.Понятие и содержание права собственности.

- 25.Основания приобретения права собственности.

- 26.Основания прекращения права собственности.

- 27.Право собственности граждан.

- 28.Право государственной и муниципальной собственности.

- 29.Общая долевая собственность.

- 30.Общая совместная собственность.

- 31.Защита права собственности и других вещных прав.

- 32.Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств и основания возникновения обязательств.

- 33.Понятие и виды договоров.

- 34.Содержание договора.

- 35.Заключение договора.

- 36.Изменение и расторжение договора.

- 37.Исполнение обязательств с множественностью лиц.

- 38.Перемена лиц в обязательстве.

- 39.Способы обеспечения исполнения обязательств.

- 40.Неустойка. Задаток.

- 41.Ипотека предприятий, зданий, сооружений, жилых домов и квартир.

- 42.Поручительство. Банковская гарантия.

- 43.Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.

- 44.Виды и размер гражданско-правовой ответственности.

- 45.Договор купли-продажи (понятие, содержание). Виды договора купли-продажи.

- 46.Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность сторон.

- 47.Последствия продажи товаров ненадлежащего качества.

- 48.Понятие и виды розничной купли-продажи.

- 49.Права покупателя по договору розничной купли-продажи.

- 50.Продажа недвижимости.

- 51.Продажа предприятий. Права кредиторов.

- 52.Понятие договора поставки. Структура договорных отношений.

- 53.Содержание договора поставки. Исполнение договора поставки.

- 54.Права и обязанности сторон. Ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательст

- 55.Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.

- 56.Контрактация.

- 57.Энергоснабжение.

- 58.Мена. Дарение.

- 59.Понятие и виды договора ренты. Постоянная рента.

- 60.Пожизненная рента. Договор пожизненного содержания с иждивением.

- 61.Договор аренды. Понятие договора, права и обязанности сторон.

- 62.Прекращение и досрочное расторжение договора аренды. Судьба улучшений арендованного имущества.

- 63.Договор проката.

- 64.Договор аренды транспортных средств.

- 65.Аренда зданий, сооружений, предприятий.

- 66.Финансовая аренда (лизинг).

- 67.Понятие и виды жилищных фондов в РФ. Понятие жилого помещения и пределы его использования.

- 68.Договор социального найма жилого помещения. Права и обязанности сторон по договору.

- 69.Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондо

- 70.Изменение договора социального найма жилого помещения. Обмен жилыми помещениями.

- 71.Особенности коммерческого найма жилых помещений.

- 72.Основания возникновения права пользования жильем в доме ЖСК, ЖК, жилищном накопительном кооперати

- 73.

Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в нем граждан.

Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в нем граждан. - 74.Виды жилых помещений в специализированном жилом фонде. Служебные жилые помещения.

- 75.Основания и порядок выселения с предоставлением и без предоставления другого жилого помещения по

- 76.Договор подряда. Понятие, стороны, структура договорных связей. Содержание договора.

- 77.Договор строительного подряда.

- 78.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

- 79.Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

- 80.Понятие и виды договоров перевозки грузов. Перевозочные документы. Содержание договора перевозки

- 81.Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов. Претензии и иски по перевозкам.

- 82.Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария.

- 83.Договор перевозки пассажиров и багажа.

- 84.Договор займа. Понятие, предмет, виды договора займа.

- 85.Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Финансирование под уступку денежного требовани

- 86.Договор банковского вклада.

- 87.Договор банковского счета.

- 88.Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов.

- 89.Понятие договора хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору хранени

- 90.Договор складского хранения. Складские документы.

- 91.Специальные виды хранения.

- 92.Понятие и значение страхования. Страховое правоотношение. Основные страховые понятия.

- 93.Договор имущественного страхования.

- 94.Договор личного страхования. Виды договоров.

- 95.Договор поручения.

- 96.Комиссия.

- 97.Агентирование

- 98.Доверительное управление имуществом.

- 99.Коммерческая концессия.

- 100.Простое товарищество.

- 101.Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие условия ответственности за причине

- 102.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного с

- 103.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособ

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособ - 104.Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающи

- 105.Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных

- 106.Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация мора

- 107.Понятие интеллектуальных и исключительных прав. Сроки действия. Их государственная регистрация.

- 108.Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. Защита интеллектуа

- 109.Понятие, объекты, субъекты авторских прав. Соавторство и его виды. Права авторов. Служебные прои

- 110.Договор об отчуждении исключительного права на произведение, лицензионный договор, договор автор

- 111.Права, смежные с авторскими. Права изготовителей баз данных.

- 112.Понятие, субъекты, объекты патентного права. Условия патентоспособности.

- 113.Неимущественные и исключительные права авторов и патентообладателей. Сроки действия исключительн

- 114.Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. Объекты патентных

- 115.Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

- 116.Прекращение и восстановление действия патента. Защита прав авторов и патентообладателей.

- 117.Право на селекционное достижение.

- 118.Право на секрет производства (ноу-хау).

- 119.Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

- 120.Право на товарный знак и знак обслуживания.

- 121.Право на наименование места происхождения товара.

- 122.Право на технологию.

- 123.Понятие наследства. Открытие наследства (время, место). Наследники. Недостойные наследники.

- 124.Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства

- 125.Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов на охрану наследства и управление им.

- 126.Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследства.

- 127.Форма завещания. Закрытое завещание, завещание при чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные р

- 128.Отмена, изменение и недействительность завещания.

- 129.Подназначение. Завещательный отказ. Завещательное возложение.

- 130.Наследование по закону. Наследование по праву представления.

- 131.Право на обязательную долю в наследстве. Наследование нетрудоспособными иждивенцами.

- 132.Свидетели завещания. Лица, не имеющие право быть свидетелями и рукоприкладчиками.

- 133.Исполнение завещания. Права исполнителя завещания.

- 134.Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя. Ответственность наследников по долгам насл

- 135.Наследование отдельных видов имущества.

- 1-15

- 16-27

- 28-40

- 41-56

- 57-69

- 70-84

- 85-98

- 99-108

- 109-117

- 1.предмет и метод теории государства и права

- 2.

Методология теории государства и права

Методология теории государства и права - 3.Теория государства и права в системе юридических и иных гуманитарных наук

- 4.Соотношение и взаимосвязь государства и права

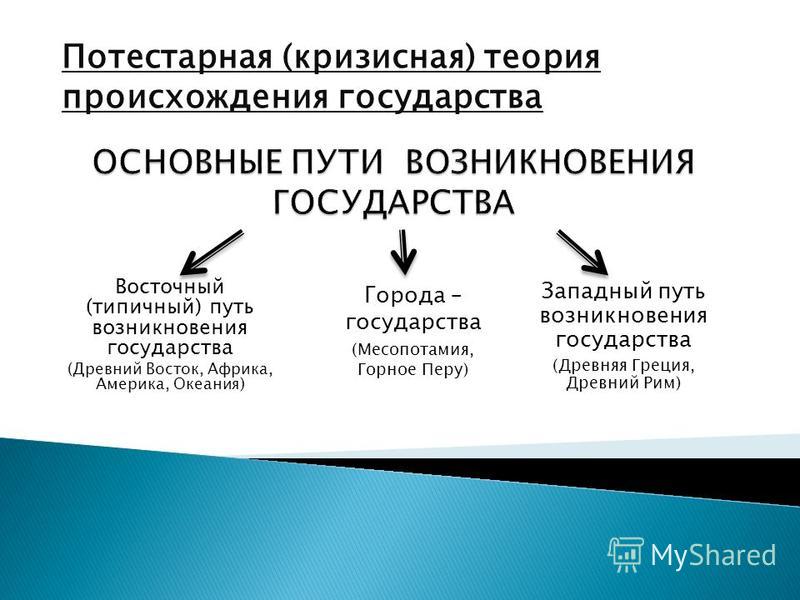

- 5.Причины и формы возникновения государства

- 6.Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя

- 7.Соотношение общества и государства

- 8.Государственная власть как особая разновидность социальной власти

- 9.Понятие и определение государства

- 10.Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества

- 11.Типология государства: формационный и цивилизационный подходы

- 12.Правовое государство: понятие и принципы формирования.

- 13.Разделение властей как принцип организации и деятельности правового государства

- 14.Понятие формы государства.

- 15.Соотношение типа и формы государства.

- 16.Форма государственного правления: понятие и виды.

- 17.Форма государственного устройства: понятие и виды.

- 18.Политический режим: понятие и виды.

- 19.Место и роль государства в политической системе общества.

- 20.Понятие и классификация функций Российского государства.

- 21.Характеристика основных внутренних функций Российского государства.

- 22.Характеристика основных внешних функций Российского государства.

- 23.Формы осуществления функций государства.

- 24.Механизм государства: понятие и структура.

- 25.Принципы организации и деятельности государственного аппарата.

- 26.Орган государства: понятие, признаки и виды.

- 27.Понятие, сущность и определение права.

- 28.Понятие права в объективном и субъективном смысле.

- 29.Принципы права: понятие и виды.

- 30.Соотношение экономики, политики и права.

- 31.Правовая политика: понятие и основные приоритеты.

- 32.Функции права: понятие и классификация.

- 33.Понятие и структура правосознания.

- 34.Правовая культура: понятие и структура.

- 35.Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и правовой системы

- 36.Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь.

- 37.Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия.

- 38.Понятие нормы права. Отличие правовых норм от иных социальных норм.

- 39.Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.

- 40.Эффективность правовых норм.

- 41.Структура нормы права.

- 42.Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых норм.

- 43.Классификация норм права.

- 44.Понятие и виды форм права. Источники права.

- 45.Правотворчество: понятие, принципы и виды.

- 46.Понятие и виды нормативно-правовых актов.

- 47.Отличие нормативно-правового акта от акта применения норм права.

- 48.Закон в системе нормативно-правовых актов.

- 49.Основные стадии законодательного процесса в РФ.

- 50.Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

- 51.Систематизация нормативных актов: понятие, виды.

- 52.Понятие и структурные элементы системы права.

- 53.Частное и публичное право.

- 54.Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли.

- 55.Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права.

- 56.Институт права: понятие и виды.

- 57.Соотношение системы права и системы законодательства.

- 58.Понятие и основные принципы законности.

- 59.Понятие правопорядка. Соотношение и взаимосвязь законности, правопорядка и демократии.

- 60.Гарантии законности: понятие и виды.

- 61.Основные правовые системы современности.

- 62.Формы реализации права. Применение как особая форма его реализации.

- 63.Основные стадии процесса применения норм права.

- 64.Юридические коллизии и способы их разрешения.

- 65.Акт применения правовых норм: понятие, особенности и виды.

- 66.Толкование права: понятие и виды по субъектам.

- 67.Акты официального толкования: понятие и виды.

- 68.Способы и объем толкования правовых норм.

- 69.Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.

- 70.Юридическая практика: понятие и структура.

- 71.Правовое отношение: понятие и признаки.

- 72.Предпосылки возникновения правоотношений.

- 73.Понятие и виды субъектов правоотношений.

- 74.Правоспособность, дееспособность, правосубъектность субъектов права.

- 75.Правовой статус личности: понятие и структура.

- 76.Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и структура.

- 77.Объект правоотношения.

- 78.Понятие и классификация юридических фактов. Юридический состав.

- 79.Понятие и регулятивное значение правовых аксиом, презумпций и фикций.

- 80.Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.

- 81.Правомерное поведение: понятие, виды и мотивация.

- 82.Понятие, признаки и виды правонарушений

- 83.

Юридический состав правонарушения.

Юридический состав правонарушения. - 84.Понятие, признаки и виды юридической ответственности.

- 85.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Презумпция нев

- 86.Правовой нигилизм и пути его преодоления.

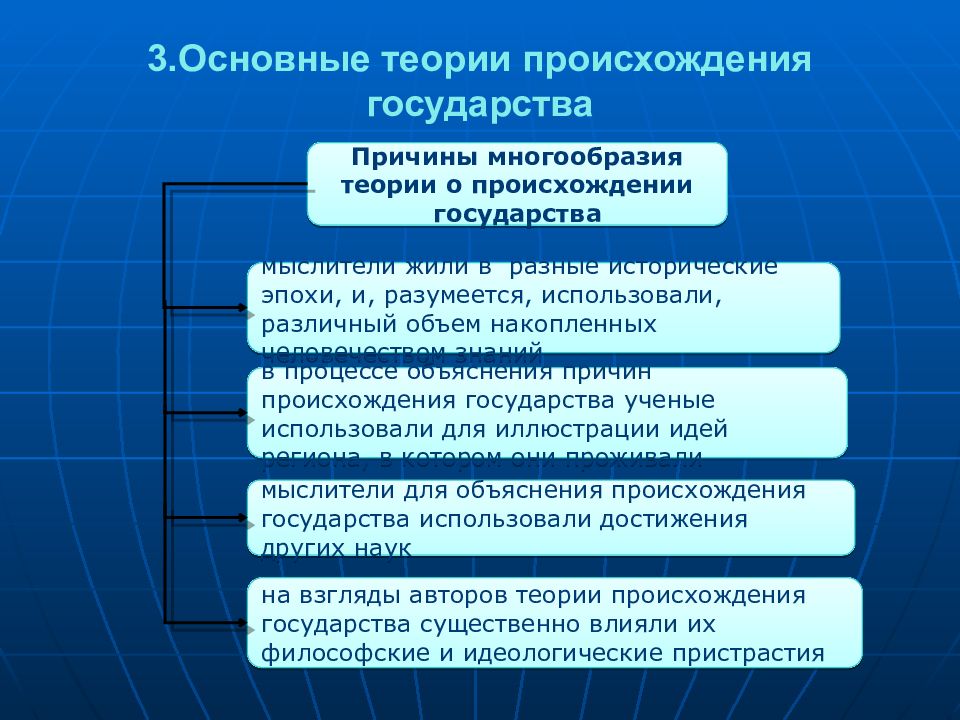

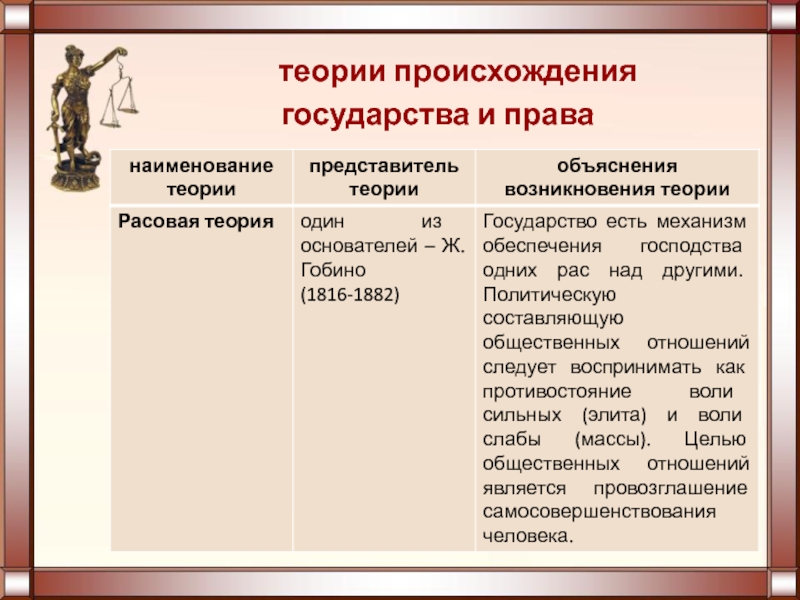

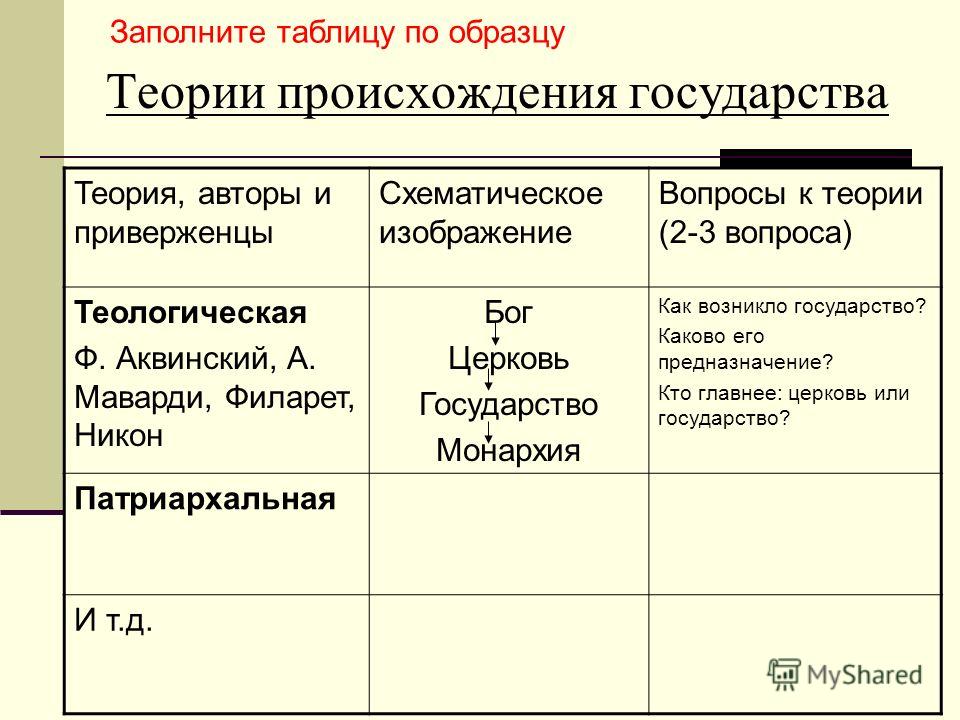

- 87.Основные теории происхождения государства.

- 88.Социологическая теория права.

- 89.Естественно-правовая теория.

- 90.Историческая школа права.

- 91.Психологическая теория права.

- 92.Нормативистская теория права.

- 93.Юридическая техника.

- Фотографии

- нормативные акты

- 21. Особенности надзора за законностью правовых актов и критерии их оценки.

- 1. Государственные формы разрешения экономических споров в России.

- 2. Альтернативные формы разрешения экономических споров в России.

- 3. Понятие арбитражных судов и их система.

- 4. Полномочия арбитражных судов. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.

- 5.

Арбитражный процесс: понятие, стадии. Арбитражная процессуальная форма: понятие, значение.

Арбитражный процесс: понятие, стадии. Арбитражная процессуальная форма: понятие, значение. - 6. Общая характеристика производств в арбитражном процессе.

- 7. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод, система.

- 8. Источники арбитражного процессуального права.

- 9. Принципы арбитражного процессуального права и их система.

- 10. Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного процессуального права.

- 11. Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного процессуального права.

- 12. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии. Процессуальные последст

- 13. Виды подведомственности дел арбитражным судам.

- 14. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Процессуальные последствия несоблюдения прави

- 15. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, предпосылки, содержание.

- 16. Понятие и состав участников арбитражного процесса.

- 17. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.

- 18. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их правовой статус.

- 19. Стороны в арбитражном процессе: понятие, правовой статус.

- 20. Понятие и состав третьих лиц в арбитражном процессе, их правовой статус.

- 21. Участие прокурора в арбитражном процессе.

- 22. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных о

- 23. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе: понятие, состав, правовой с

- 24. Представительство в арбитражном процессе.

- 25. Понятие и стадии доказывания в арбитражном процессе.

- 26. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, освобождаемые от доказывания.

- 27. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании.

- 28. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе.

- 29. Правила оценки доказательств в арбитражном процессе.

- 30. Общая характеристика средств доказывания в арбитражном процессе.

- 31. Понятие иска, его элементы и виды.

- 32. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.

- 33. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, признаки, классификация.

- 34. Условия применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. Встречное обеспечение.

- 35. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.

- 36. Понятие, значение и виды судебных расходов.

- 37. Государственная пошлина: понятие, правила исчисления и уплаты. Льготы по уплате государственной

- 38. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе.

- 39. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.

- 40. Правила исчисления процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуал

- 41. Порядок предъявления иска и процессуальные последствия его несоблюдения.

- 42. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, задачи. Процессуальные действия

- 43.

Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству.

Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству. - 44. Судебные извещения. Процессуальные последствия ненадлежащего извещения участников арбитражного п

- 45. Судебное заседание как форма судебного разбирательства.

- 46. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое соглашение.

- 47. Процессуальные формы временной остановки судебного разбирательства.

- 48. Процессуальные формы окончания производства по делу без вынесения решения.

- 49. Протокол судебного заседания: понятие, содержание, значение.

- 50. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов.

- 51. Решение арбитражного суда: понятие, сущность, значение. Порядок вынесения и объявления решения.

- 52. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения арбитражного суда.

- 53. Законная сила решения арбитражного суда. Немедленное исполнение решения.

- 54. Исправление недостатков решения арбитражного суда.

- 55. Определение арбитражного суда: понятие, виды, содержание, особенности обжалования.

- 56. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе (право апелляционного обжалования, ег

- 57. Производство в апелляционной инстанции (порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в

- 58. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены решения

- 59. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе (право кассационного обжалования, его

- 60. Производство в кассационной инстанции (порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в

- 61. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для изменения или отмены решения,

- 62. Понятие надзорного производства (право обращения в надзорную инстанцию, его субъекты, объекты пе

- 63. Этапы надзорного производства.

- 64. Основания для отмены или изменения в порядке надзора судебных актов. Полномочия арбитражного суд

- 65. Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных акт

- 66.

Производство по делам, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в арбитр

Производство по делам, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в арбитр - 67. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов.

- 68. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов, ре

- 69. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственност

- 70. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании решений административных органов

- 71. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

- 72. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

- 73. Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

- 74. Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизво

- 75. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).

- 76.

Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.

Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. - 77. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

- 78. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа н

- 79. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностран

- 80. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе.

- 81. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.

- 1.Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений.

- 2.Общие положения следственной тактики. Общие положения тактика отдельных процессу

- 3 Понятие, виды и значение следственных ситуаций.

- 4.Понятие и значение тактической операции.

- 5.Понятие и виды криминалистической версии.

- 6.Формирование версий и выведение следствий из них.

- 7.Организация проверки следственных версий.

- 8.Понятие и значение планирования. Его принципы, виды и элементы.

- 9.Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела.

- 10.Особенности планирования при бригадном методе расследования

- 11.Основные тактические положения взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов в проце

- 12.Понятие и виды следственного осмотра, общие положения тактики следственного осмотра.

- 13.Тактика осмотра места происшествия. Применение служебно-розыскных собак.

- 14.Понятие инсценировки, её виды и распознавание. Негативные обстоятельства и их значение при рассле

- 15.Тактика освидетельствования.

- 16.Розыскная деятельность следователя.

- 17.Понятие, виды и задачи обыска. Подготовка к обыску.

- 18.Общие тактические приемы обыска. Фиксация процесса и результатов обыска.

- 19.Особенности тактики обыска в помещении и на открытой местности.

- 20.Тактика задержания. Тактика личного обыска.

- 21.

Тактика выемки.

Тактика выемки. - 22.Понятие, виды и общие положения тактики допроса.

- 23.Подготовка к допросу. Понятие психологического контакта и его установление при допросе.

- 24.Тактика допроса свидетелей и потерпевших.

- 25.Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях конфликтных ситуаци

- 26.Особенности допроса несовершеннолетних (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших).

- 27.Тактика очной ставки.

- 28.Понятие, виды и способы предъявления для опознания.

- 29.Тактика предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и функциональным признакам.

- 30.Тактика предъявления для опознания предметов и животных.

- 31.Тактика предъявления для опознания трупа.

- 32.Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. Подготовка к его проведению.

- 33.Тактические приемы следственного эксперимента. Фиксация и оценка его результатов.

- 34.Тактика прослушивания и контроля за записью телефонных и иных переговоров.

- 35.Понятие и значение проверки показаний на месте, тактика ее проведения. Фиксация процесса и резуль

- 36.Классификация судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз.

- 37.Понятие, виды и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Требова

- 38. Назначение и производство экспертиз. Структура криминалистических экспертных учрежден

- 39.Особенности организации повторных, дополнительных, комиссионных и комплексных экспертиз

- 40.Заключение эксперта и его оценка. Допрос эксперта и специалиста.

- 41.Понятие, задачи и структура частных криминалистических методик расследования преступл

- 42.Проблемы криминалистической характеристики преступления.

- 43.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела при неясности причин смерти.

- 44.Первоначальный этап расследования при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.

- 45.

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера пов

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера пов - 46.Методы установления личности неопознанного трупа. Особенности дактил

- 47.Особенности возбуждения и расследования дел, связанных с исчезновением человека.

- 48. Расследование убийств, сопряженных с расчленением трупа.

- 49.Первоначальный этап расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свобод

- 50.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о краже. Планирование начального этапа расследова

- 51.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании грабежей и разбойных нападений. Планиров

- 52.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присво

- 53. Расследование вымогательства.

- 54. Расследование легализации («отмывания») денежных средств или иного имущества, приобретенных неза

- 55.Особенности расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства.

- 56.Особенности расследования преступных уклонений от уплаты налогов. Многочисленные способы соверше

- 57.Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. При расследовании преступлений в дан

- 58.Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических сре

- 59.Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами

- 60.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступных нарушениях правил техники безопаснос

- 61.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о преступных нарушениях правил техник

- 62.Использование документов но делам о преступных нарушениях правил техники безопаснос

- 63.Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступных нарушений правил техник

- 64. Осмотр места происшествия при расследовании преступных нарушений правил пожарной безоп

- 65.

Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил пожарной без

Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил пожарной без - 66.Возбуждение уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации тра

- 67.Осмотр места происшествия по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуа

- 68. Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил безопасност

- 69.Розыск скрывшегося водителя и транспортного средства при расследовании преступных нарушений прави

- 70. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовных дел о должностных преступления

- 71.Особенности расследования взяточничества. Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам

- 72.Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования экологических преступлений (загря

- 73.Следственный осмотр при расследовании экологических преступлений.

- 74.Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании экологических преступлений.

- 75.Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

- применение физической силы

- 1.Таможенное дело и его элементы. Цели таможенного дела.

- 2.Предмет и метод таможенного права как комплексной отрасли законодательства.

- 3.Принципы таможенного права.

- 4.Система источников таможенного права.

- 5.Таможенное правоотношение и его структура.

- 6.Общая характеристика таможенных органов РФ.

- 7.Правоохранительная и финансовая деятельность таможенных органов.

- 8.Правовой статус Федеральной таможенной службы РФ.

- 9.Территориальные таможенные органы в системе федеральных органов исполнительной власти

- 10.Индивидуальные субъекты таможенного права.

- 11.Виды коллективных субъектов таможенного права.

- 12.Правовой статус таможенного брокера и таможенного перевозчика.

- 13.Объект и предмет таможенного правоотношения. Специфика перемещения через таможенную границу РФ тр

- 14.

Культурные ценности как особые предметы таможенного правоотношения.

Культурные ценности как особые предметы таможенного правоотношения. - 15.Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Общая характеристика Федеральн

- 16.Таможенная служба: понятие, принципы, особенности.

- 17.Порядок прохождения службы в таможенных органах РФ.

- 18.Правовой статус должностного лица таможенного органа.

- 19.Ограничения на таможенной службе.

- 20.Дисциплинарная ответственность сотрудников таможенных органов.

- 21.Основания прекращения таможенной службы.

- 22.Понятие и сущность таможенного режима. Таможенный режим во времени, пространстве и по кругу лиц.

- 23.Особенности экономических таможенных режимов.

- 24.Основные таможенные режимы.

- 25.Содержание завершающих и специальных таможенных режимов.

- 26.Классификация таможенных режимов, используемых при перемещении товаров через таможенную границу Р

- 27.Понятие и виды таможенных платежей.

- 28.Таможенная пошлина как основной таможенный платеж.

Общая характеристика Закона РФ «О таможенном т

Общая характеристика Закона РФ «О таможенном т - 29.Косвенные налоги в системе таможенных платежей.

- 30.Пеня как таможенный фискальный доход.

- 31.Правовое регулирование исчисления таможенных платежей. Объект и субъект таможенного обложения.

- 32.Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.

- 33.Принудительное взыскание таможенных платежей и меры, обусловленные таким взысканием.

- 34.Правовые способы обеспечения уплаты таможенных платежей.

- 35.Особенности уплаты таможенных платежей при перемещении товаров физическими лицами.

- 36.Таможенное оформление как стадия таможенного процесса.

- 37.Порядок таможенного оформления. Внутренний таможенный транзит в системе таможенных процедур.

- 38.Временное хранение товаров в процессе таможенного оформления. Склады временного хранения, их типы

- 39.Понятие и сущность декларирования.

- 40.Порядок декларирования. Виды таможенных деклараций.

- 41.Понятие и цели таможенного контроля.

- 42.Субъекты и объекты таможенного контроля.

- 43.Таможенные досмотр и осмотр, личный досмотр как формы таможенного контроля.

- 44.Проверка документов и сведений как форма таможенного контроля. Виды проверяемых документов.

- 45.Таможенная ревизия: понятие, виды, подконтрольные субъекты, порядок проведения.

- 46.Организация проведения таможенного контроля.

- 47.Порядок проведения экспертиз и исследований при осуществлении таможенного контроля

- 48.Понятие и сущность валютного контроля в таможенных правоотношениях.

- 49.Направления взаимодействия таможенных органов и банковской системы в процессе осуществления валют

- 50.Уголовная ответственность за контрабанду. Виды экономических преступлений в области таможенного д

- 51.Административное принуждение в таможенной сфере. Меры административного принуждения.

- 52.Основания административной ответственности в области таможенного дела.

- 53.Нарушение таможенных правил: понятие и состав.

Виды нарушений.

Виды нарушений. - 54.Субъекты административной ответственности за нарушения таможенных правил.

- 55.Система административных наказаний, назначаемых за нарушения таможенных правил.

- 56.Производство по делам о нарушениях таможенных правил.

- Новая страница

- 1.Понятие налога и иных обязательных платежей.

- 2.Элементы налогообложения.

- 3.Система налогов и сборов: понятие, структура.

- 4.Классификация налогов и сборов.

- 5.Порядок установления, введения и отмены федеральных налогов и сборов.

- 6.Порядок установления, введения и отмены региональных и местных налогов.

- 7.Налоговое право: понятие, предмет, методы.

- 8.Формы налогово-правового регулирования.

- 9.Принципы налогового права РФ.

- 10.Место налогового права в системе российского права.

- 11.Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности.

- 12.Субъекты налогового правоотношения: понятие, виды.

- 13.Органы, осуществляющие контроль и надзор в области налогов и сборов: виды, правовое положение.

- 14.Органы, осуществляющие нормативное регулирование в области налогов и сборов: виды, полномочия.

- 15.Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности.

- 16.Налогоплательщики – физические лица: понятие, признаки.

- 17.Налогоплательщики – организации: понятие, признаки.

- 18.Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых правоотношениях.

- 19.Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и обязанности.

- 20.Органы, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике: понятие, виды, их обязанности.

- 21.Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового контроля: понятие, виды, права и обязан

- 22.Способы обеспечения налогового обязательства: залог, поручительство.

- 23.Способы обеспечения налогового обязательства: пени.

- 24.Арест имущества налогоплательщика (налогового агента): понятие, порядок наложения.

- 25.Приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового агента): понятие, порядок реализ

- 26.

Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, основания и условия предоставления.

Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, основания и условия предоставления. - 27.Порядок предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и сборов.

- 28.Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита.

- 29.Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов, сборов, пени.

- 30.Налоговый контроль: понятие, виды, стадии.

- 31.Учет налогоплательщиков: порядок осуществления.

- 32.Порядок проведения камеральной налоговой проверки.

- 33.Порядок проведения выездной налоговой проверки

- 34.Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка документов, осмотр экспертиза. Привлечение

- 35.Производство по делу о налоговом правонарушении

- 36.Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет денежных средств налогоплательщика (налогового аген

- 37.Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агент

- 38.Административный порядок защиты прав и законных интересов в сфере налогообложения.

- 39.Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере налогообложения.

- 40.Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания.

- 41.Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав.

- 42.Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности.

- 43.Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ.

- 44.Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о налогоплательщике, а также лиц, привлек

- 45.Административная ответственность за правонарушения в сфере налогообложения.

- 46.Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере налогообложения.

- 47.Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 48.Акцизы: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 49.Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 50.Единый социальный налог: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 51.Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 52.Государственная пошлина: плательщики и основные элементы.

- 53.Налоги на пользование природными ресурсами: плательщики и виды, основные элементы налогообложения

- 54.Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 55.Транспортный налог: основные элементы налогообложения.

- 56.Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 57.Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: налогоплательщики и основн

- 58.Система налогообложения для сельскохозяйственных товара производителей (единый сельскохозяйственн

- 59.Упрощенная система налогообложения

- 60.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

- 61.Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 62.Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

Теории, объясняющие возникновение государства – кратко

Возникновение государства – это сложный длительный процесс, начавшийся тысячи лет назад.

Первыми государствами на земле были Древний Египет, государства Месопотамии (Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилон), Древний Рим и другие.

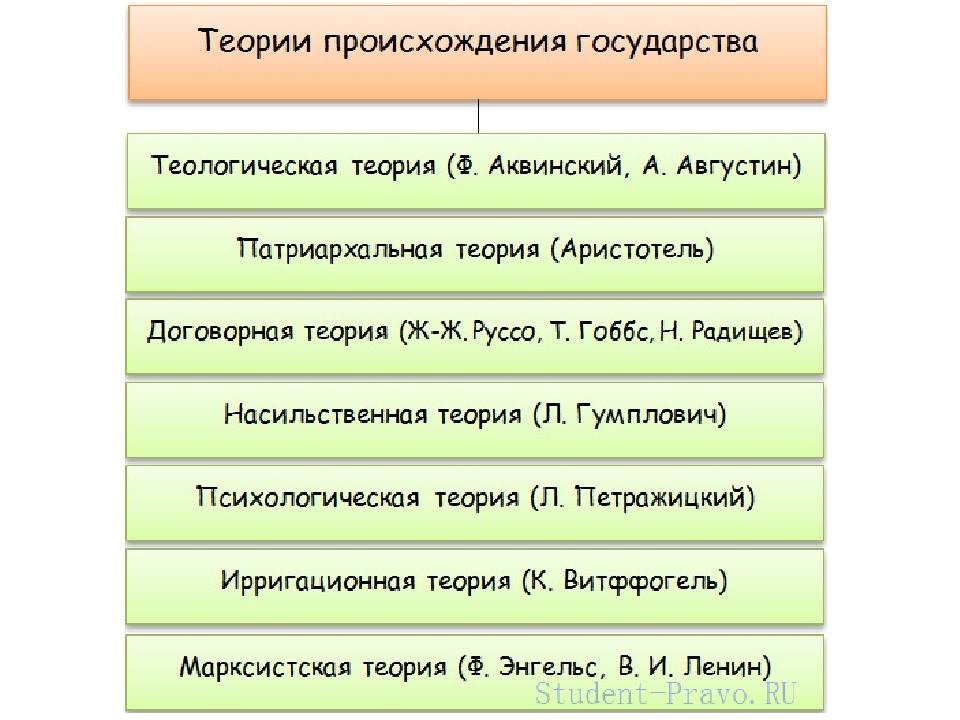

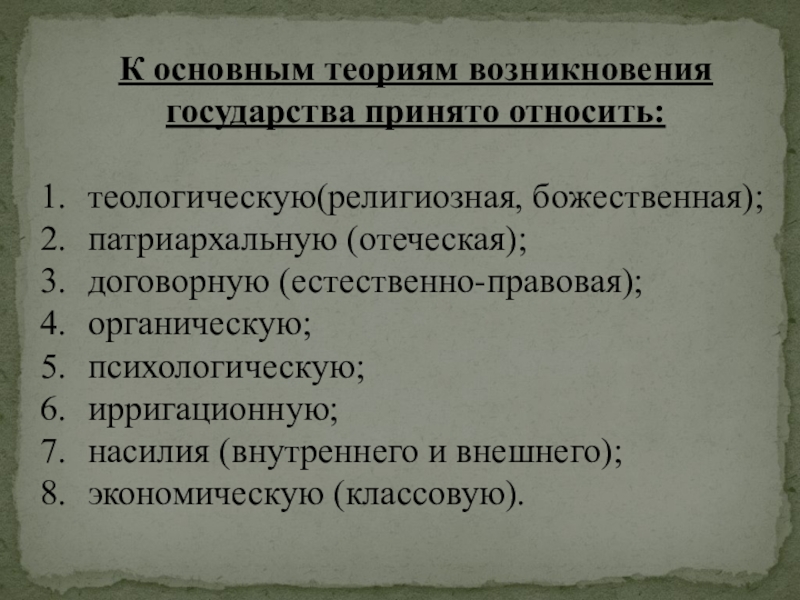

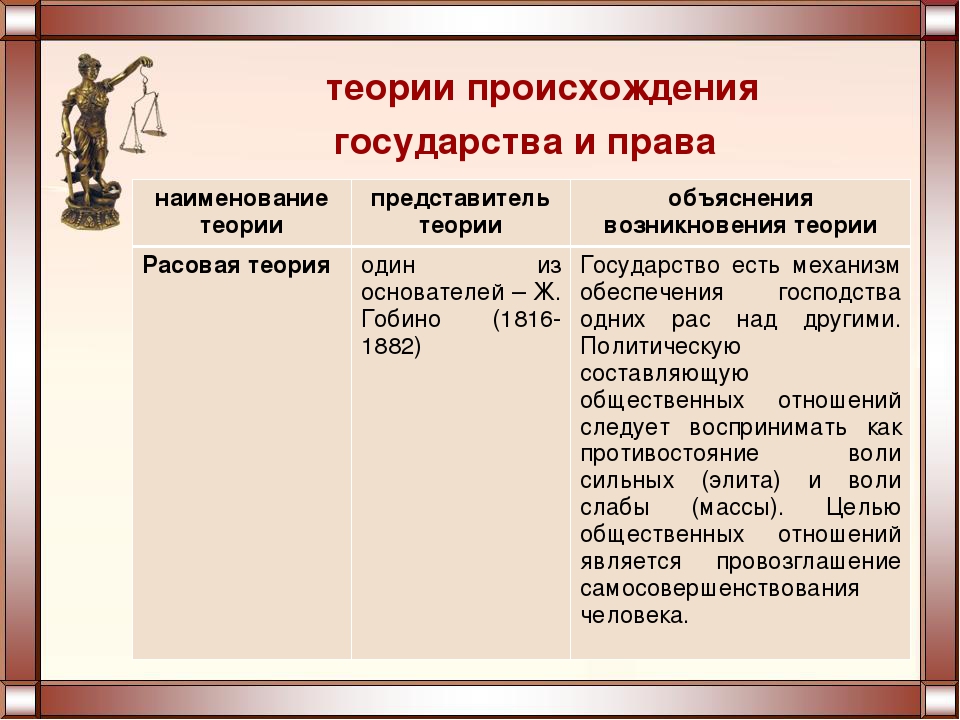

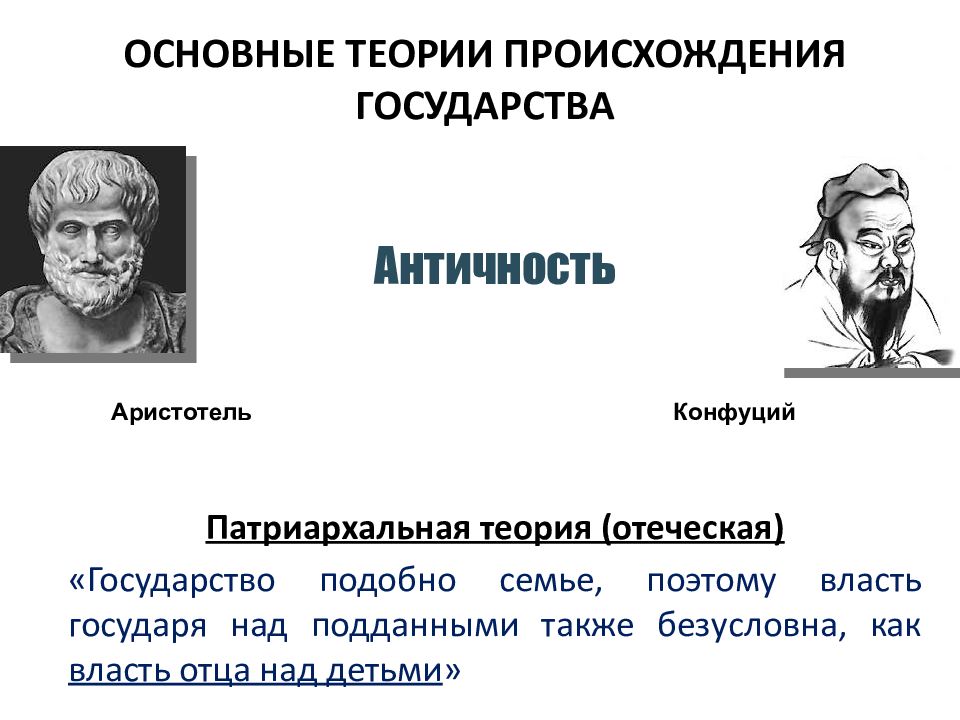

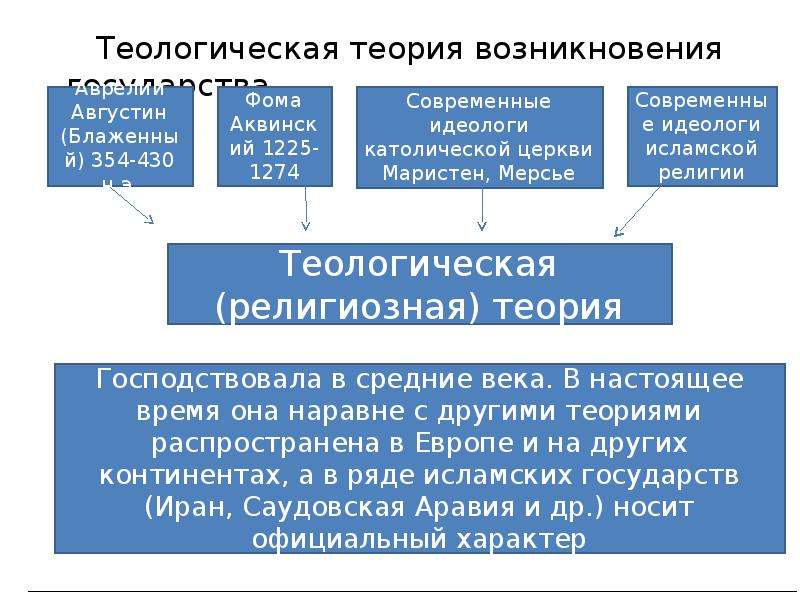

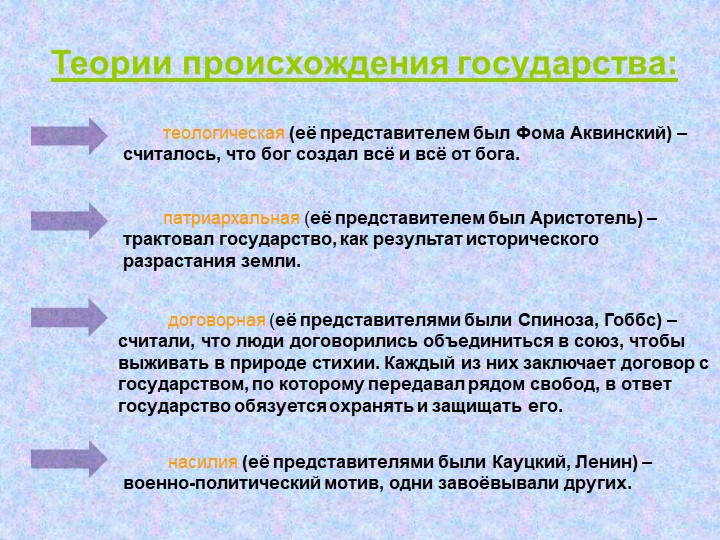

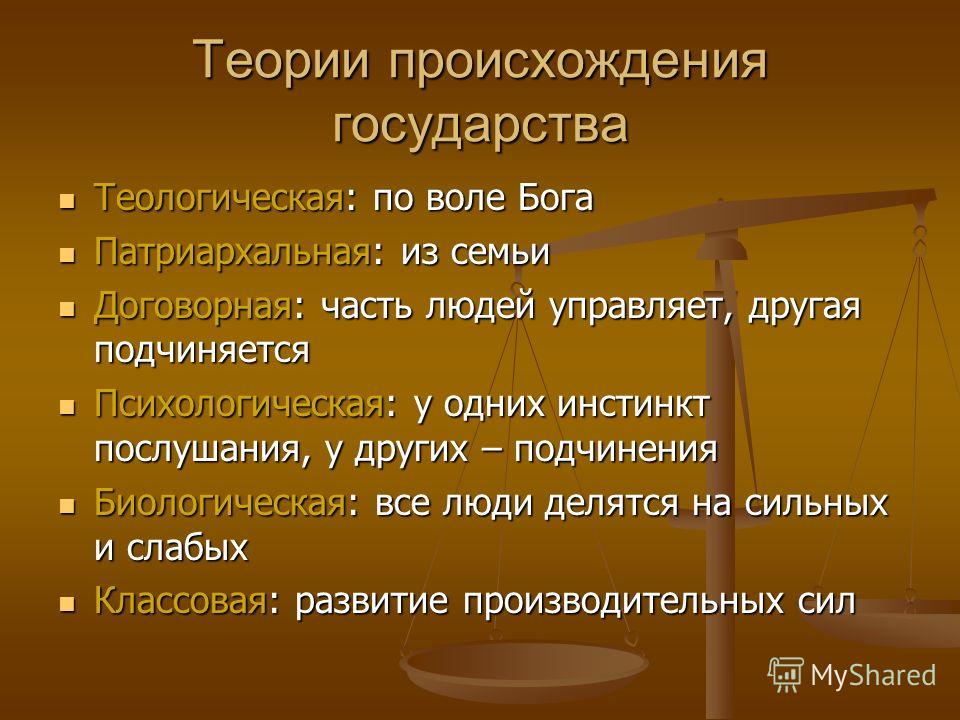

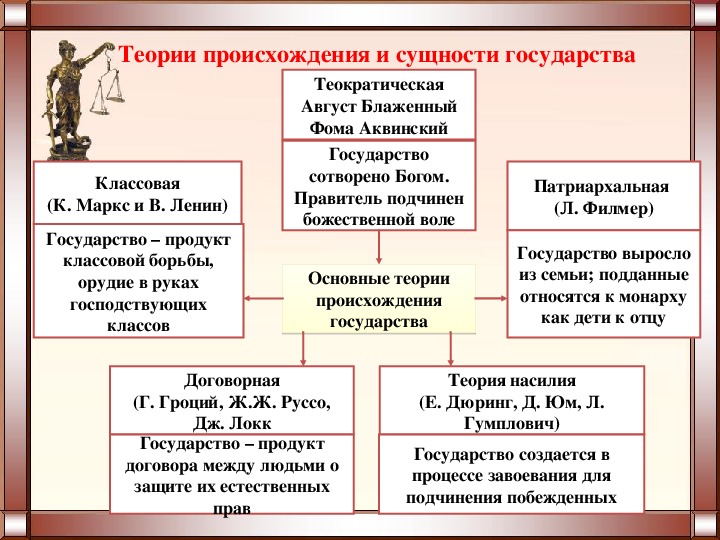

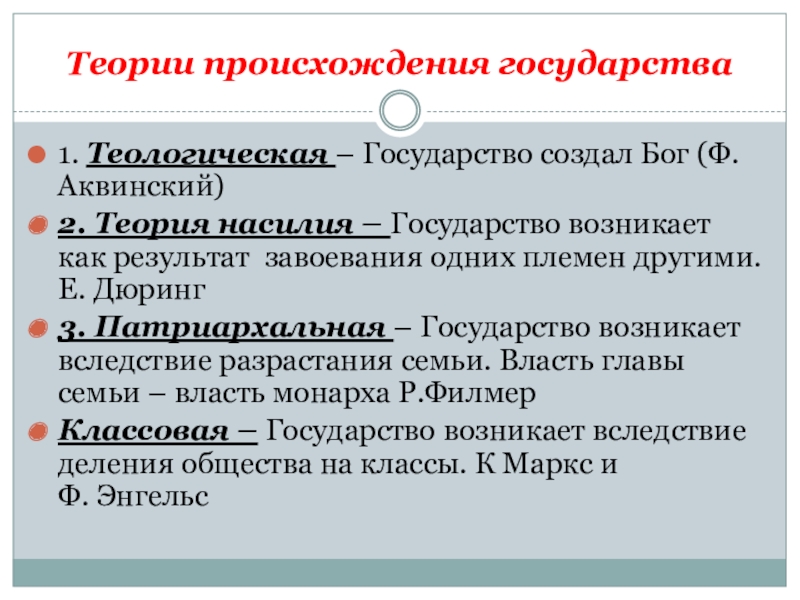

Теория происхождения государства

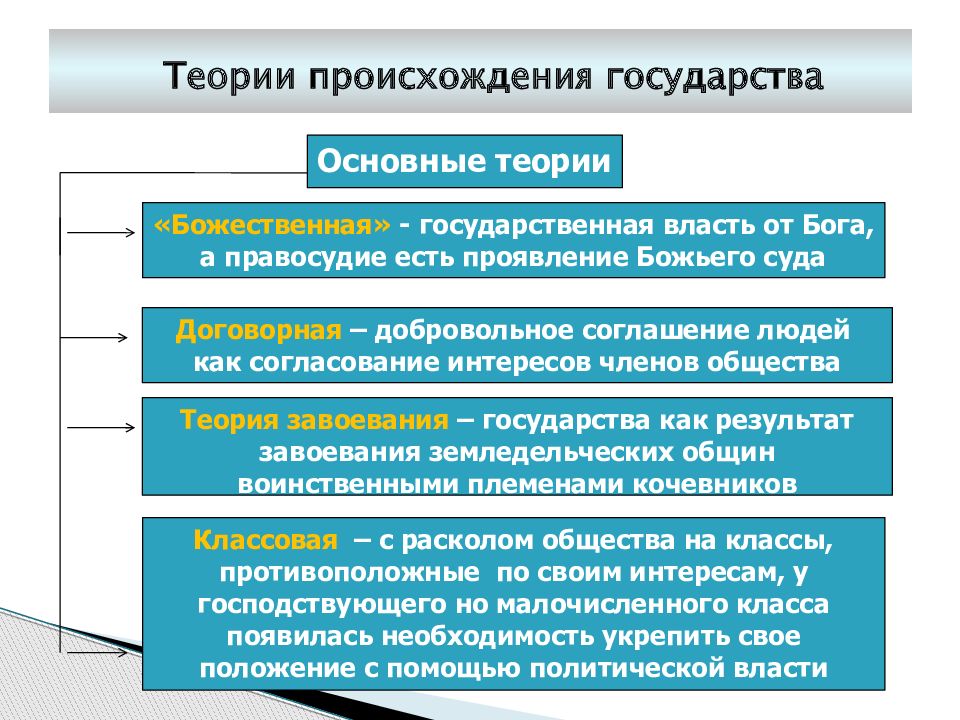

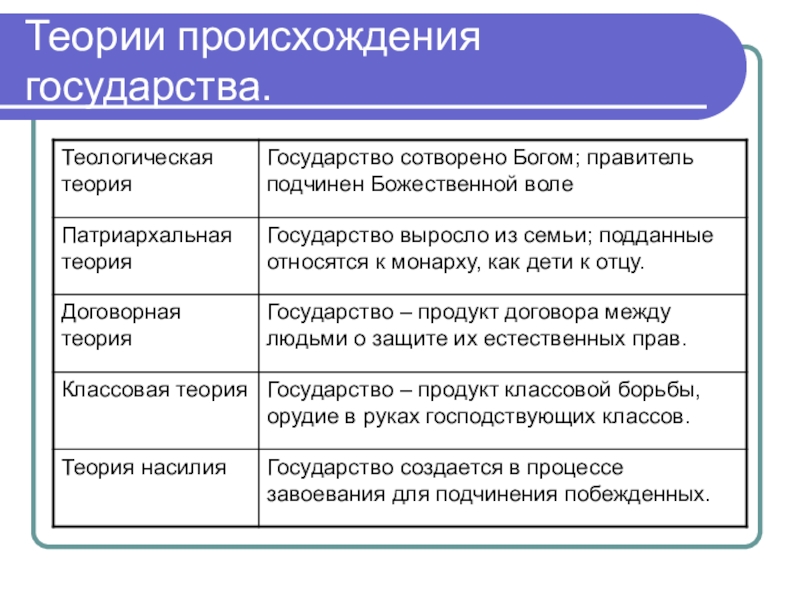

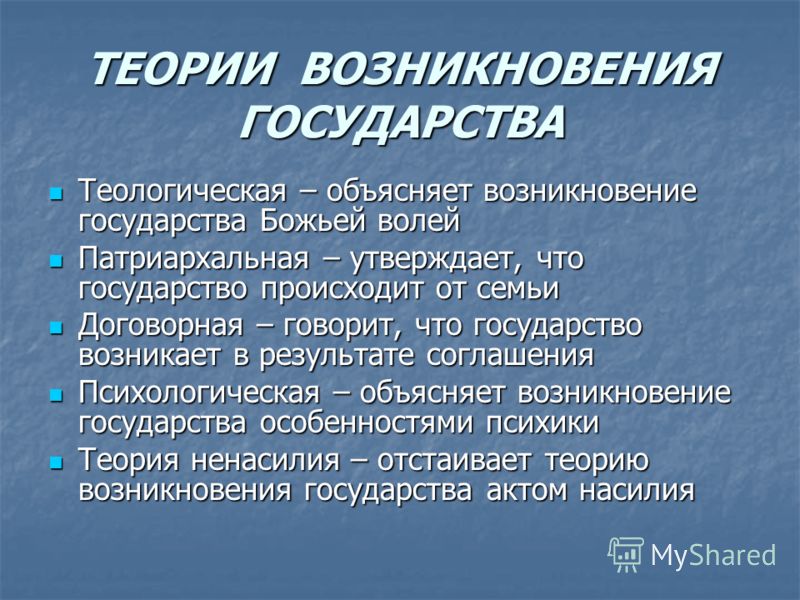

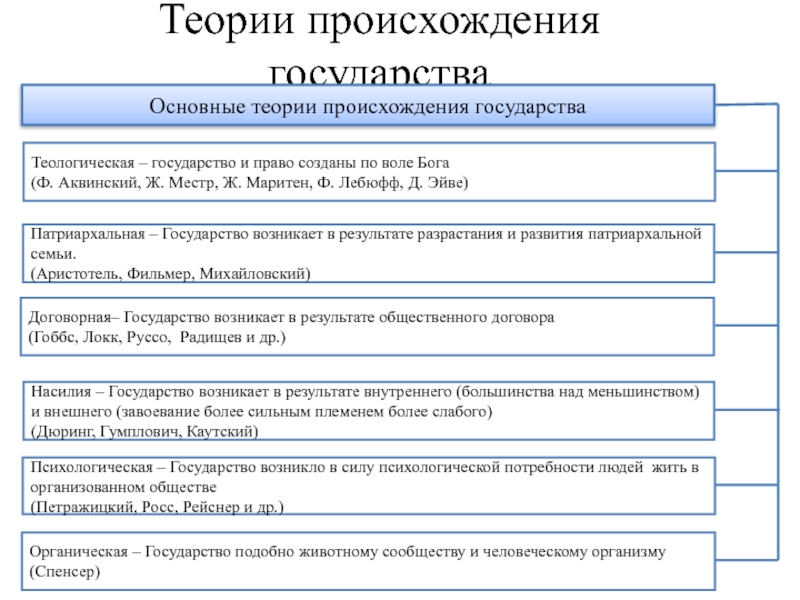

Существует целый ряд теорий, объясняющих возникновение государства и его функций. Главные из них следующие:

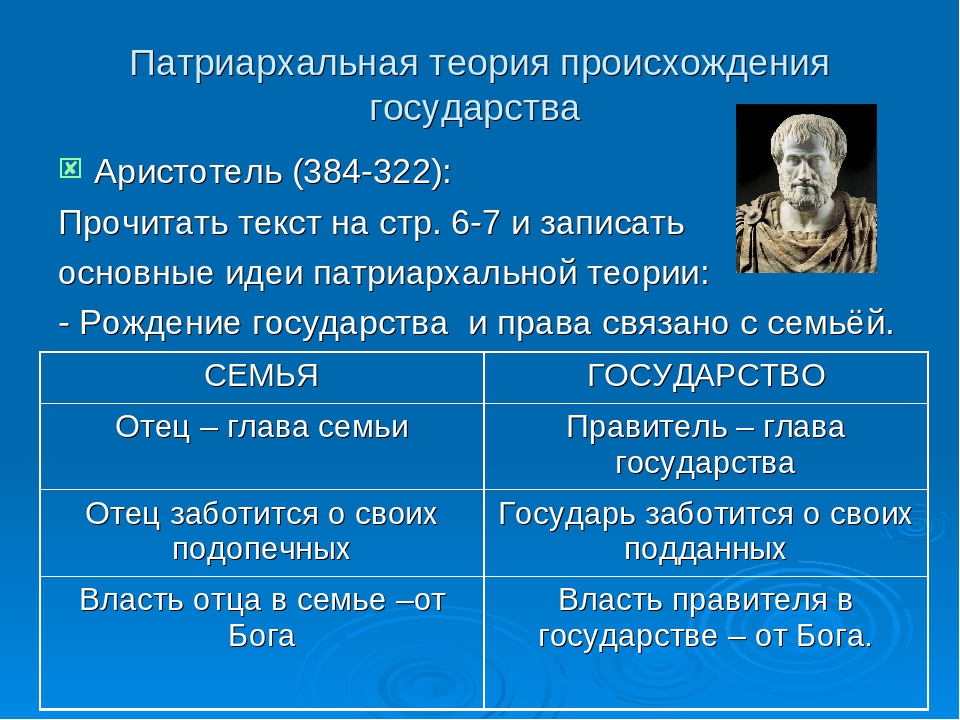

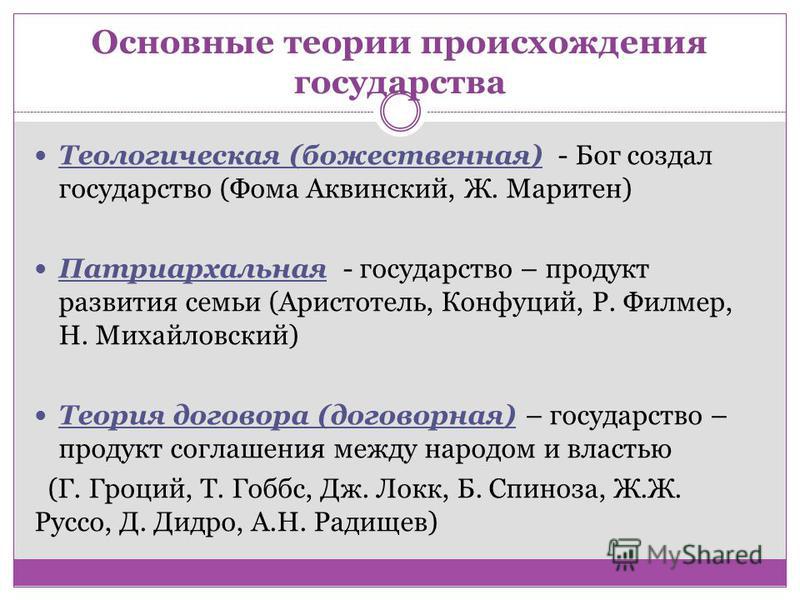

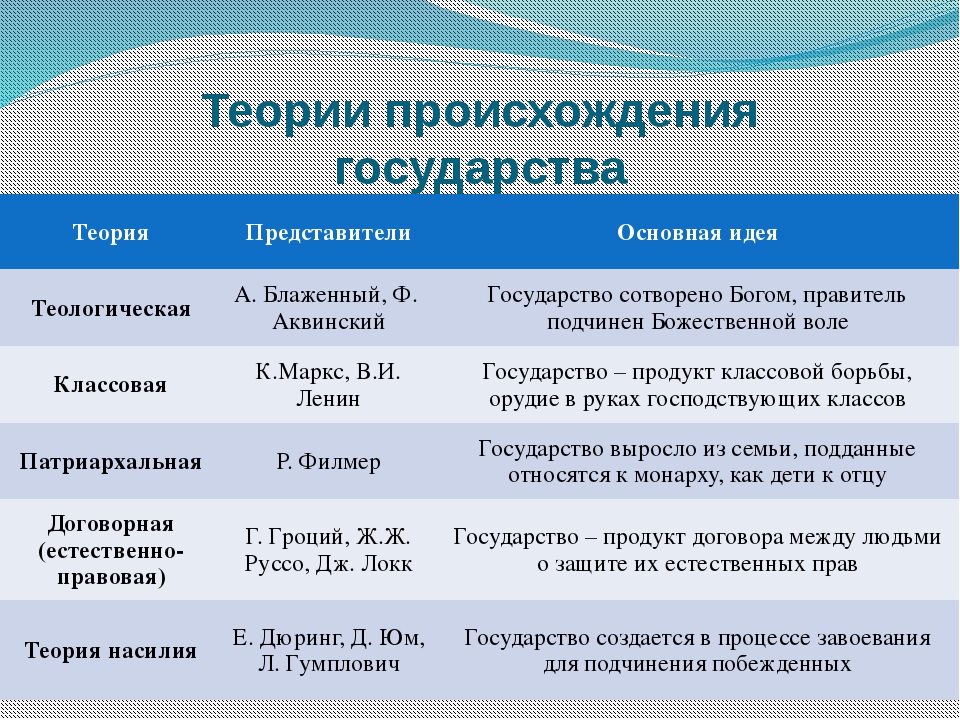

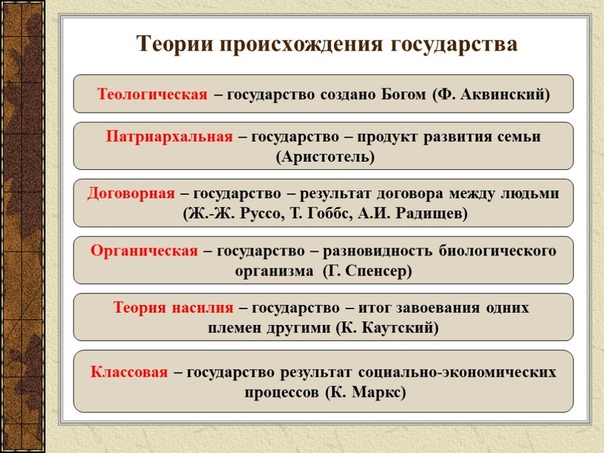

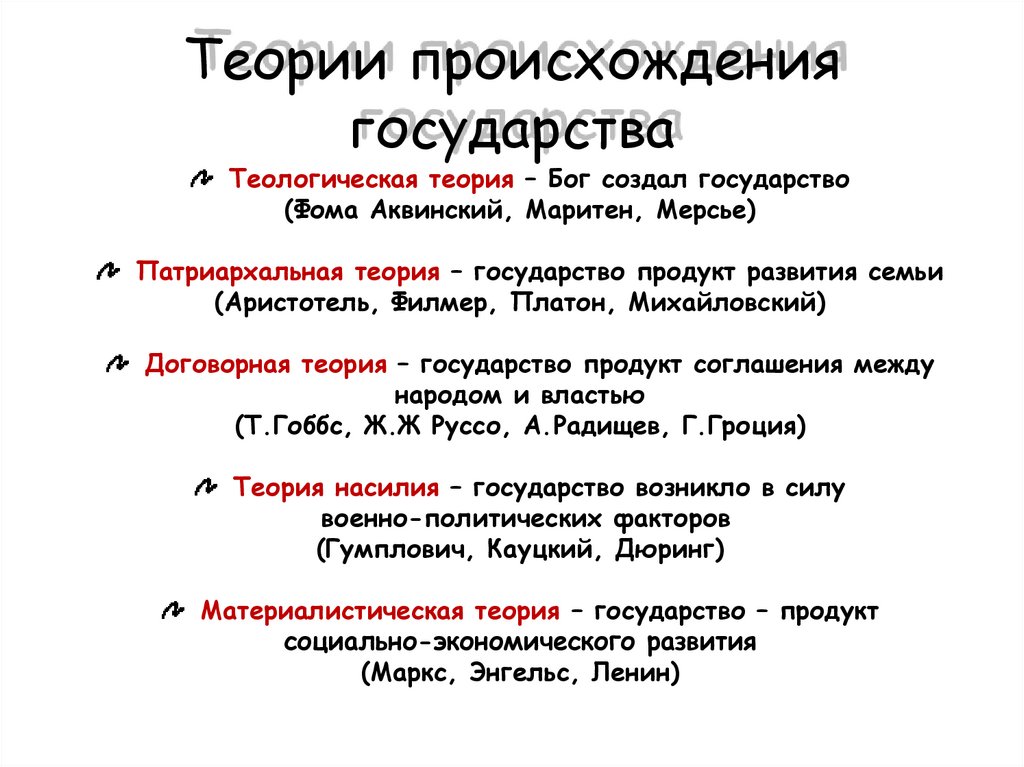

1) Патриархальная теория (Аристотель). Согласно ей, государство возникло из разросшегося семейства. Государственная власть является наследницею власти отцовской («патриархальной»).

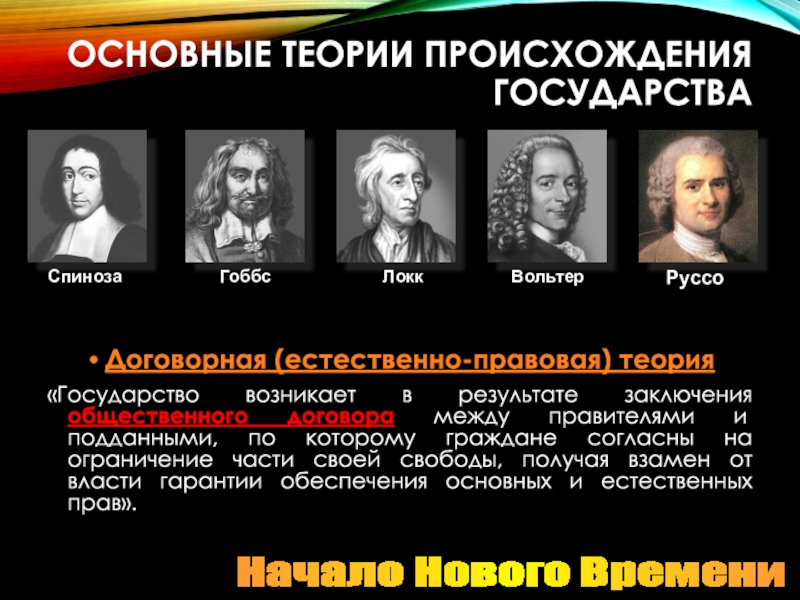

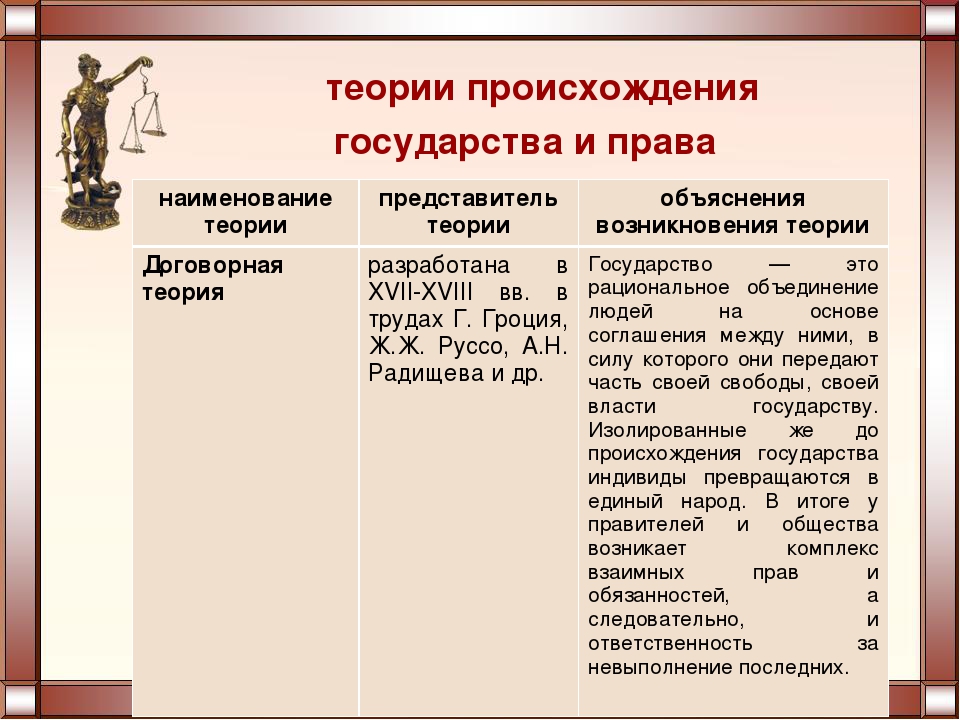

2) Естественно-правовая теория или теория общественного договора (Монтескье, Руссо, Радищев). Она основывает государство на «общественном договоре»: на сознательном предоставлении обществом государственной власти определённым лицам, у которых общество, согласно «естественному праву», может в любой момент отнять эту власть за ненадлежащее её исполнение.

Она основывает государство на «общественном договоре»: на сознательном предоставлении обществом государственной власти определённым лицам, у которых общество, согласно «естественному праву», может в любой момент отнять эту власть за ненадлежащее её исполнение.

3) Теократическая теория (Фома Аквинский, Аврелий Августин). Она представляет государство Божественным установлением, а его главу – правителем «Божьей милостью», обязанным осуществлять на земле религиозный закон.

4) Теория насилия (социалист К. Каутский). Государство было создано в результате внутреннего (экономического и политического) и внешнего (завоевания одним народом другого) насилия. Оно существует для утверждения власти «сильных» над «слабыми».

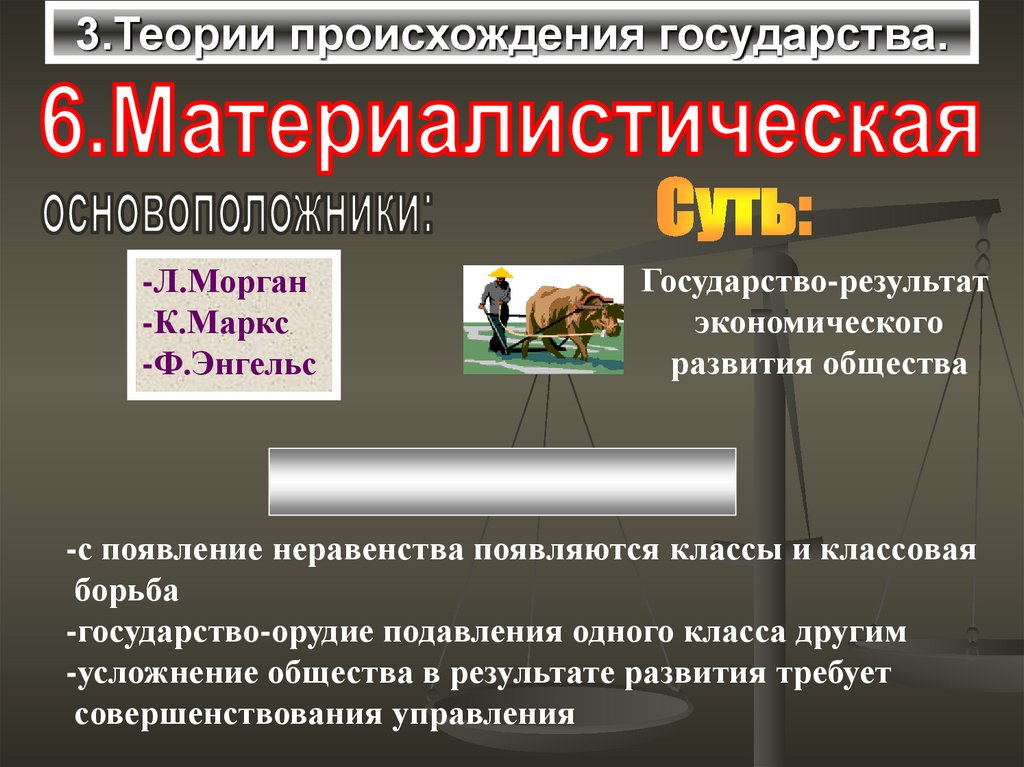

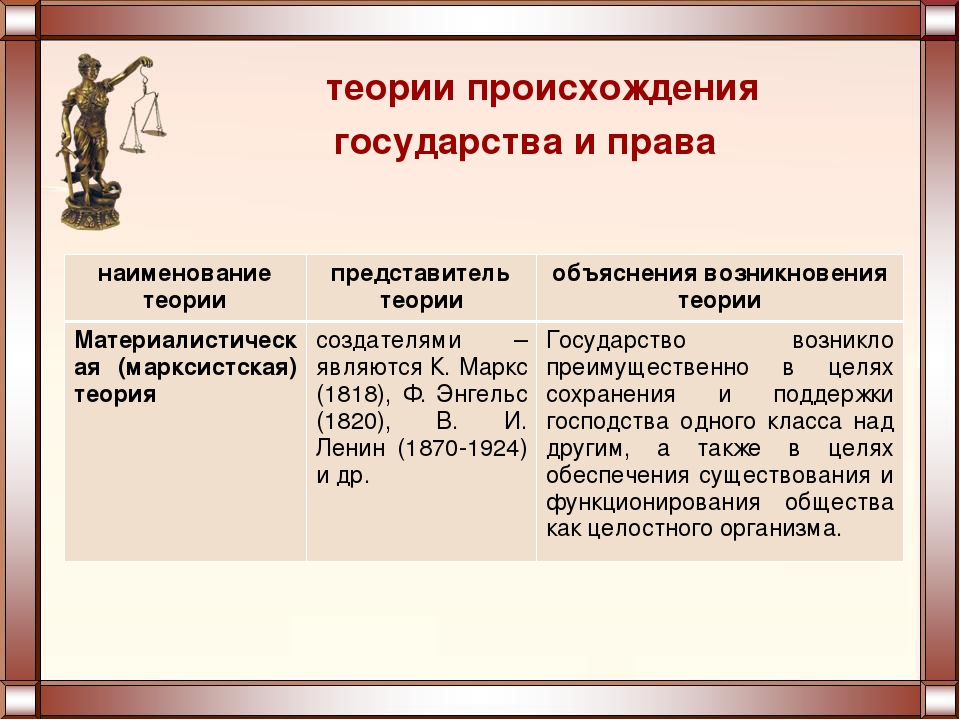

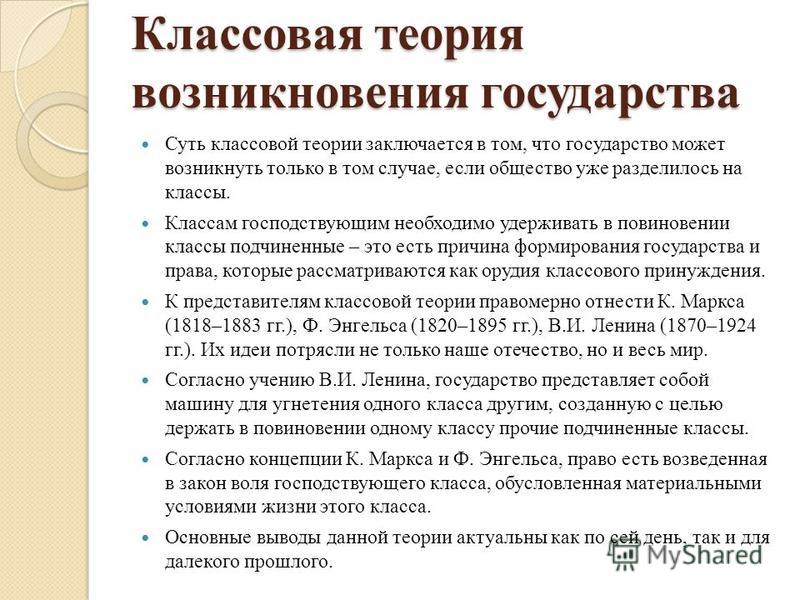

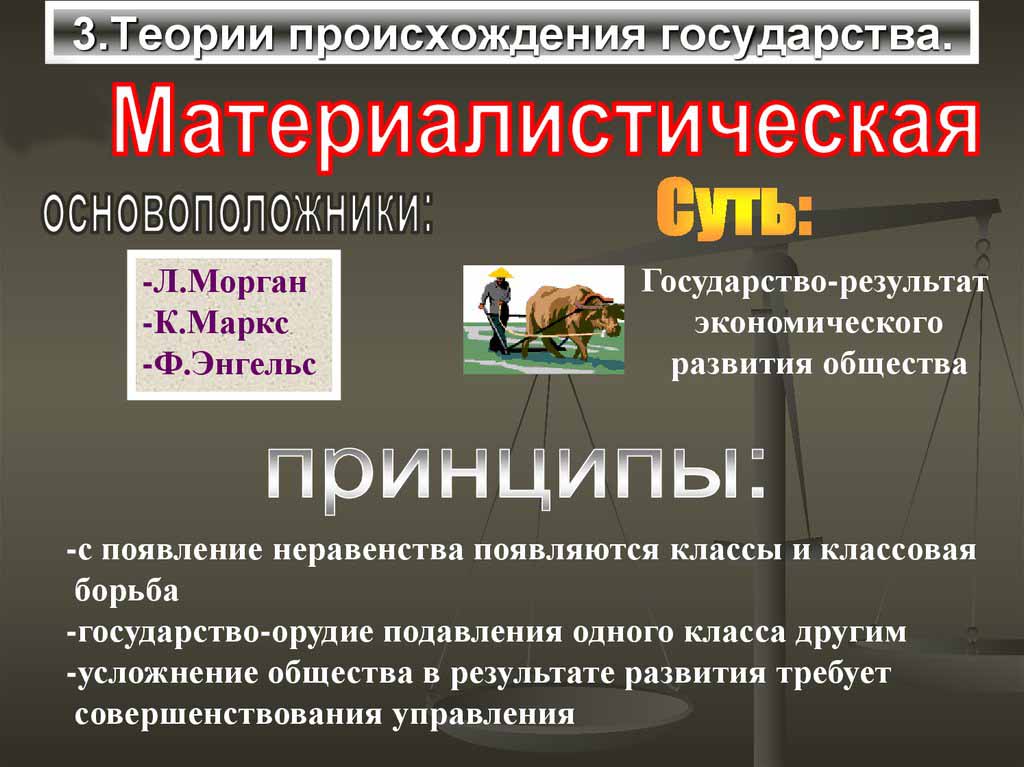

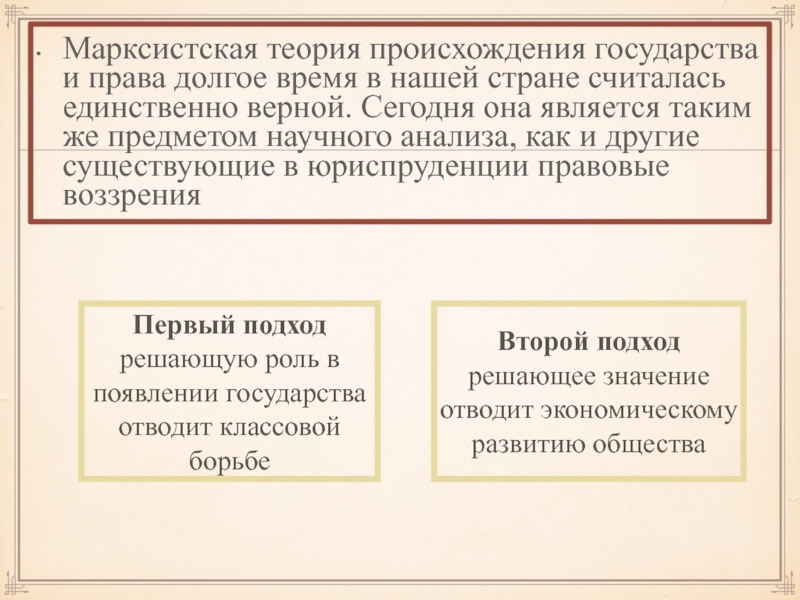

5) Классовая теория (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин). Являясь, в сущности, разновидностью теории насилия, она сильнее подчёркивает внутреннюю, экономическую её сторону, полагая, что государство возникло прежде всего с целью обеспечить изъятие «прибавочного продукта» в пользу привилегированных классов.

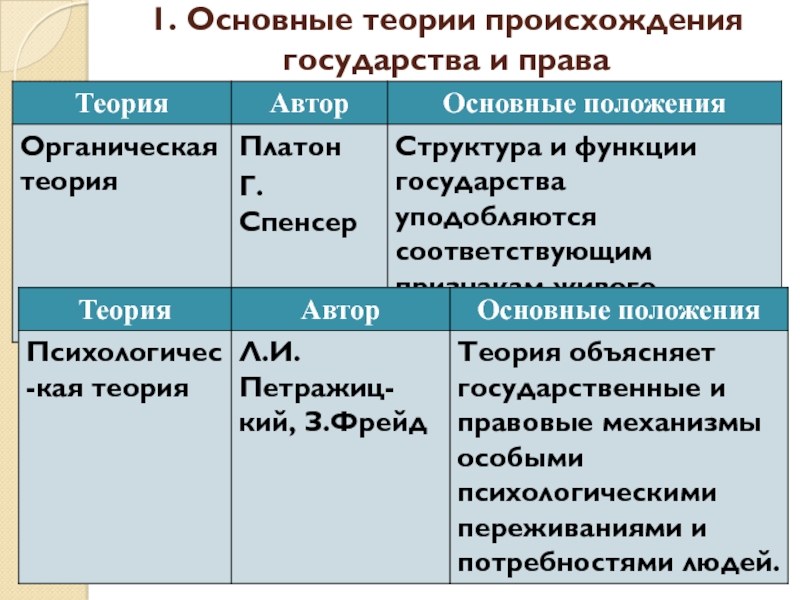

6) Психологическая теория (Л. Петражицкий). Согласно ей, возникновение государства основано на свойствах человеческой психики.

Теория происхождения российской государственности | Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова

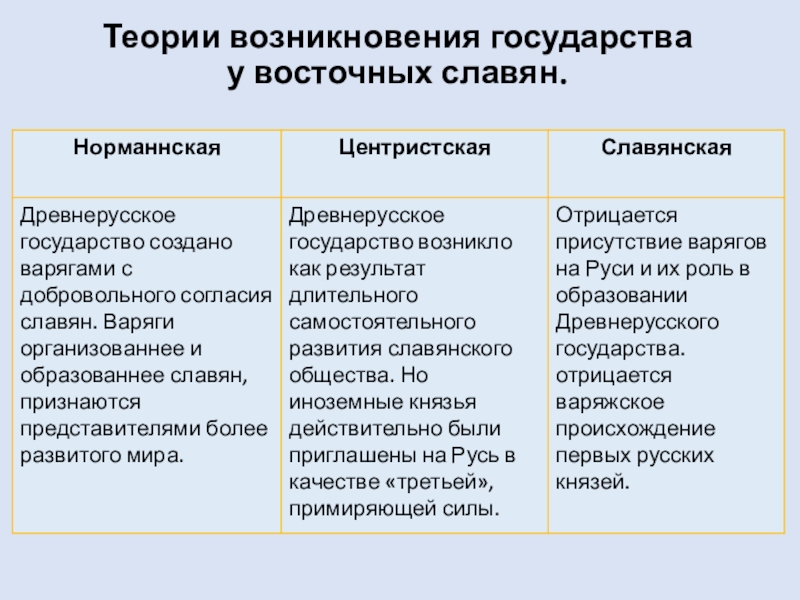

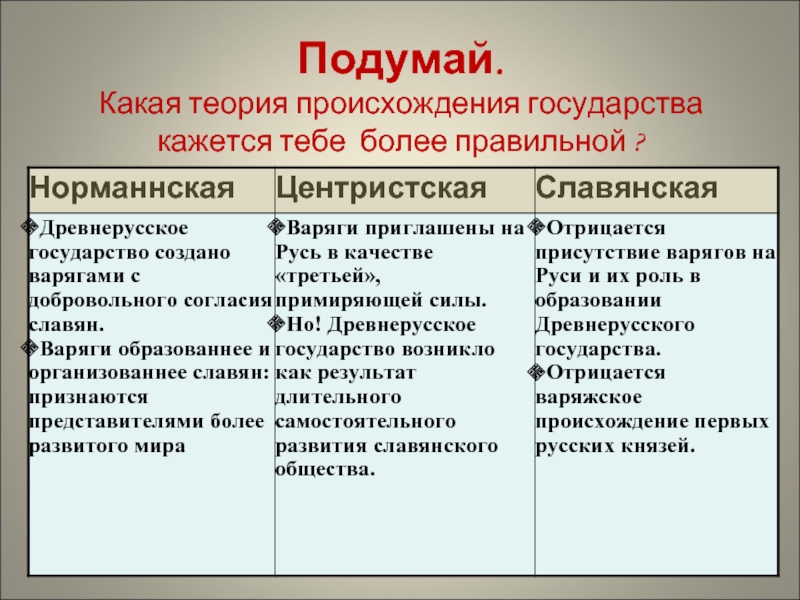

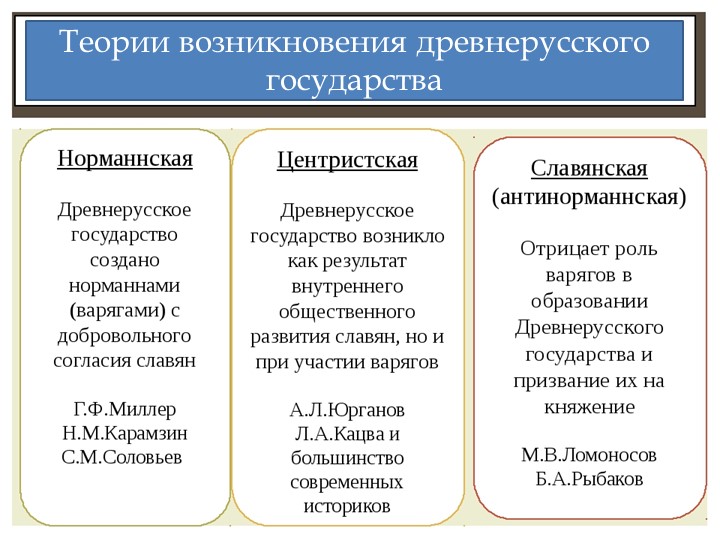

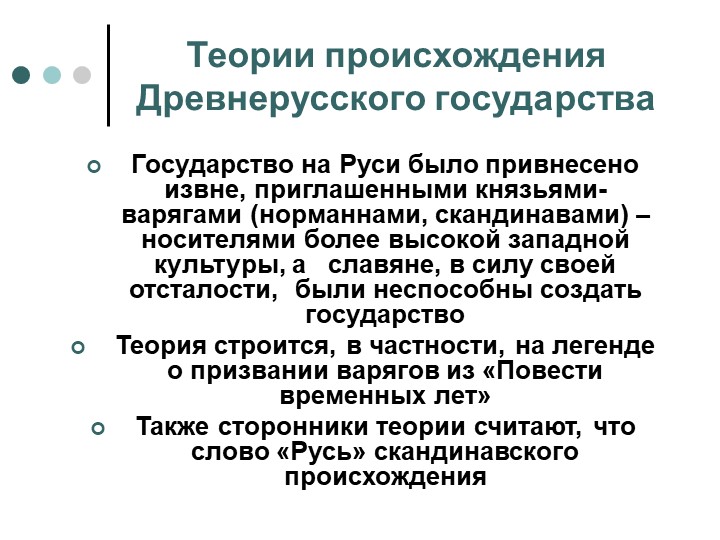

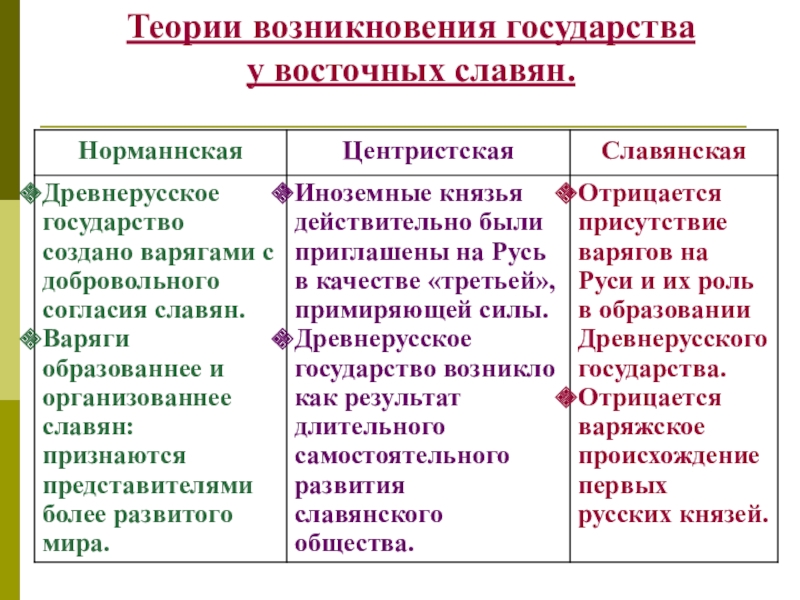

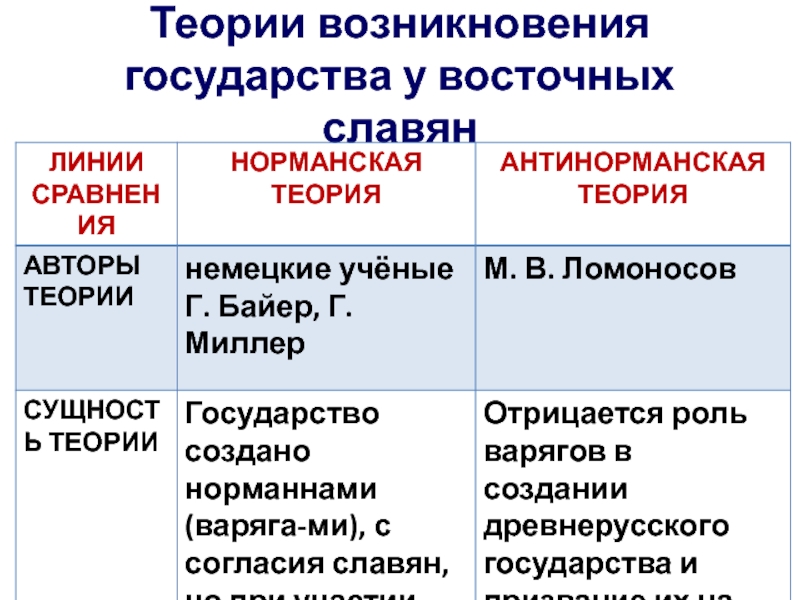

В отечественной истории спор норманистов и антинорманистов занимает особое место. Он неразрывно связан с вопросом «Как было основано Древнерусское государство?», волнующим тех, кто интересуется прошлым своего Отечества. Вне академических кругов эту проблему зачастую сводят к многолетней, а точнее, уже многовековой неутихающей дискуссии, вспыхнувшей в XVIII в. между норманистами (Готлиб Байер и Герхард Миллер) и антинорманистами (Михаил Ломоносов). Немецкие ученые приписывали честь создания Древнерусского государства скандинавам (норманнам), с чем Ломоносов решительно не соглашался. В дореволюционной историографии перевес был у норманистов, в советское же время господствовал антинорманизм, в то время как норманизм расцвел в зарубежной исторической науке. Так или примерно так видят суть дела те, кто интересуется русской историей непрофессионально. Однако реальная картина не столь проста. О единой дискуссии между норманистами и антинорманистами говорить неправомерно. Дискуссий было две, и вопросы, которые в них обсуждались, заметно различались. Первая началась в 1749 г. с полемики Ломоносова и Миллера.

Так или примерно так видят суть дела те, кто интересуется русской историей непрофессионально. Однако реальная картина не столь проста. О единой дискуссии между норманистами и антинорманистами говорить неправомерно. Дискуссий было две, и вопросы, которые в них обсуждались, заметно различались. Первая началась в 1749 г. с полемики Ломоносова и Миллера.

Герхард Миллер — ученый, много сделавший для развития российской исторической науки (он первым стал изучать историю Сибири, а также издал «Историю Российскую» Василия Татищева, при жизни автора не публиковавшуюся), выступил с диссертацией «О происхождении имени и народа российского». До него, в 1735 г., статью “О варягах”, касавшуюся проблемы образования Древнерусского государства, опубликовал в Санкт-Петербурге на латыни другой работавший в России историк немецкого происхождения — Готлиб Байер. С точки зрения современного ученого, эти труды методически не совершенны, поскольку в те времена еще не было развито источниковедение — дисциплина, призванная проверять достоверность исторической информации. К источникам подходили с неизменным доверием, и степень этого доверия была в прямой зависимости от степени древности источника.

К источникам подходили с неизменным доверием, и степень этого доверия была в прямой зависимости от степени древности источника.

И Байер, и опиравшийся во многом на его работы Миллер, достаточно педантично, в духе немецкой науки, проштудировали известные в то время свидетельства. Обнаружив в древней русской летописи — Повести временных лет информацию о том, что основатель династии русских князей Рюрик и его окружение были варягами, приглашенными в 862 г. на княжение «из-за моря» (несомненно, Балтийского) славянами и финноязычными племенами севера Восточной Европы, они встали перед проблемой: с каким известным по западно-европейским источникам народом этих варягов отождествить? Решение лежало на поверхности: варяги — это скандинавы, или норманны (то есть «северные люди», как их называли в раннесредневековой Европе).

Об этом свидетельствовало и скандинавское, по мнению указанных авторов, звучание имен первых русских князей — основателя династии Рюрика, его преемника Олега (Хельги), сына Рюрика Игоря (Ингвар) и жены Игоря княгини Ольги (Хельга). Поскольку в тогдашней историографии появление правящей династии отождествлялось с возникновением государства, Байер и Миллер вполне логично пришли к выводу, что Древнерусское государство основано норманнами. В пользу этого говорило и еще одно обстоятельство: в Повести временных лет прямо сказано, что варяги, пришедшие с Рюриком, звались русью. Это был, согласно утверждению летописца, такой же этноним, как свей (шведы), урманы (норманны, в данном случае — норвежцы), готы (жители острова Готланд в Балтийском море) и агняне (англичане).

Поскольку в тогдашней историографии появление правящей династии отождествлялось с возникновением государства, Байер и Миллер вполне логично пришли к выводу, что Древнерусское государство основано норманнами. В пользу этого говорило и еще одно обстоятельство: в Повести временных лет прямо сказано, что варяги, пришедшие с Рюриком, звались русью. Это был, согласно утверждению летописца, такой же этноним, как свей (шведы), урманы (норманны, в данном случае — норвежцы), готы (жители острова Готланд в Балтийском море) и агняне (англичане).

Спор норманистов и антинорманистов не был отвлеченной академической дискуссией, у него имелась и политическая подоплека. Прения велись в стенах Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, то есть на земле, отвоеванной Петром I у шведов (потомков раннесредневековых норманнов) в ходе Северной войны (1700–1721). События тех лет были на памяти большинства участников дискуссии. Более того, всего за шесть лет до столкновения Миллера с Ломоносовым закончилась еще одна Русско-шведская война (1741–1743), затеянная Швецией с целью вернуть утраченные прибалтийские земли. И вот в такой ситуации находятся историки — иностранцы по происхождению, которые утверждают, что русскую государственность создали предки этих самых шведов! Это не могло не вызвать протеста. Ломоносов, ученый-энциклопедист, до того специально историей не занимавшийся (свои исторические труды он напишет позднее), раскритиковал работу Миллера как «предосудительную России». При этом он не сомневался, что приход в Восточную Европу Рюрика означал образование государства. Но по поводу происхождения первого русского князя и его людей Ломоносов придерживался другого, чем Байер и Миллер, мнения: он утверждал, что варяги были не норманнами, а западными славянами, жителями южного побережья Балтийского моря. Первый раунд дискуссии закончился своеобразно: после диспута в Академии наук работа Миллера была признана ошибочной и ее тираж подвергся уничтожению.

И вот в такой ситуации находятся историки — иностранцы по происхождению, которые утверждают, что русскую государственность создали предки этих самых шведов! Это не могло не вызвать протеста. Ломоносов, ученый-энциклопедист, до того специально историей не занимавшийся (свои исторические труды он напишет позднее), раскритиковал работу Миллера как «предосудительную России». При этом он не сомневался, что приход в Восточную Европу Рюрика означал образование государства. Но по поводу происхождения первого русского князя и его людей Ломоносов придерживался другого, чем Байер и Миллер, мнения: он утверждал, что варяги были не норманнами, а западными славянами, жителями южного побережья Балтийского моря. Первый раунд дискуссии закончился своеобразно: после диспута в Академии наук работа Миллера была признана ошибочной и ее тираж подвергся уничтожению.

Но споры продолжились и перетекли в XIX столетие. Те, кто отождествлял варягов с норманнами, пытались подкрепить свое мнение новыми аргументами, а их оппоненты множили версии о нескандинавском происхождении варягов: последние чаще всего отождествлялись с западными славянами, но были версии финская, венгерская, хазарская и другие. Главное же оставалось неизменным: спорящие не сомневались, что именно варяги, пришедшие в Восточную Европу в 862 году, основали государство на Руси. Впрочем, к началу XX века дискуссия практически затихла по причине накопления научных знаний, особенно в области археологии и лингвистики. Археологические раскопки показали, что на территории Руси в конце IX — X в.в. присутствовали тяжеловооруженные воины скандинавского происхождения. Это совпадало с данными письменных источников, согласно которым иноземными воинами-дружинниками русских князей были именно варяги. Лингвистические изыскания подтвердили скандинавское происхождение упоминающихся в летописи и договорах Олега и Игоря с Византией имен русских князей первой половины X в. и многих лиц в их окружении. Из чего, естественно, следовал вывод, что носители этих имен имели скандинавское, а не какое-то иное происхождение. Ведь если предположить, что варяги были славянами с южного побережья Балтики, то как объяснить тот факт, что имена представителей верхушки южно-балтийских славян (ободритов и лютичей), упоминаемые в западно-европейских источниках, звучат по-славянски (Драговит, Вышан, Дражко, Гостомысл, Мстивой и т.

Главное же оставалось неизменным: спорящие не сомневались, что именно варяги, пришедшие в Восточную Европу в 862 году, основали государство на Руси. Впрочем, к началу XX века дискуссия практически затихла по причине накопления научных знаний, особенно в области археологии и лингвистики. Археологические раскопки показали, что на территории Руси в конце IX — X в.в. присутствовали тяжеловооруженные воины скандинавского происхождения. Это совпадало с данными письменных источников, согласно которым иноземными воинами-дружинниками русских князей были именно варяги. Лингвистические изыскания подтвердили скандинавское происхождение упоминающихся в летописи и договорах Олега и Игоря с Византией имен русских князей первой половины X в. и многих лиц в их окружении. Из чего, естественно, следовал вывод, что носители этих имен имели скандинавское, а не какое-то иное происхождение. Ведь если предположить, что варяги были славянами с южного побережья Балтики, то как объяснить тот факт, что имена представителей верхушки южно-балтийских славян (ободритов и лютичей), упоминаемые в западно-европейских источниках, звучат по-славянски (Драговит, Вышан, Дражко, Гостомысл, Мстивой и т. п.), а имена действующих в Восточной Европе варягов — по-скандинавски? Разве, что сделав фантастическое допущение о том, что южно-балтийские славяне на родине носили славянские имена, а придя к своим восточно-европейским собратьям, зачем-то решили «прикрыться» скандинавскими псевдонимами.

п.), а имена действующих в Восточной Европе варягов — по-скандинавски? Разве, что сделав фантастическое допущение о том, что южно-балтийские славяне на родине носили славянские имена, а придя к своим восточно-европейским собратьям, зачем-то решили «прикрыться» скандинавскими псевдонимами.

Казалось бы, дискуссия исчерпана: норманизм победил. Действительно, в XX столетии авторов, утверждавших, что варяги не являлись норманнами, оставалось немного. Причем в большинстве своем это были представители русской эмиграции. В советской же историографии те, кто не считал варягов норманнами, исчислялись буквально единицами. Так откуда же взялось устойчивое представление о господстве антинорманизма в исторической науке советского периода?

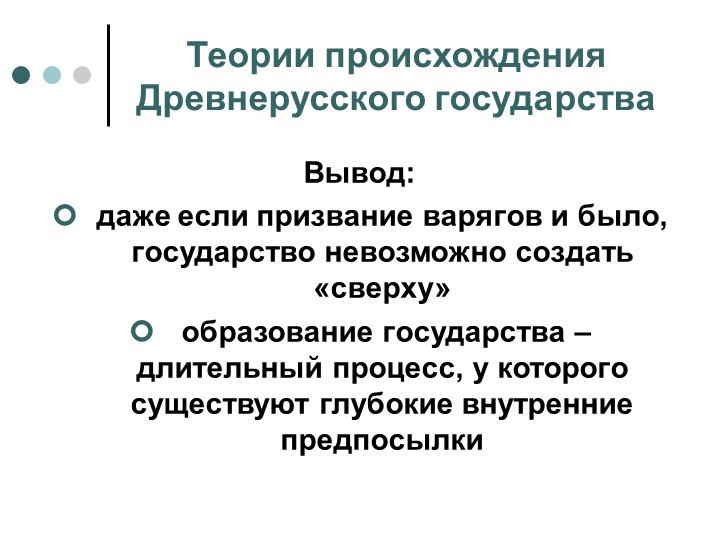

Дело в том, что так называемый антинорманизм советской историографии — явление принципиально иное, нежели антинорманизм дореволюционный. Основной вопрос дискуссии был поставлен иначе: обсуждалось не этническое происхождение варягов, а их вклад в создание Древнерусского государства. Тезис, что он был решающим, подвергся ревизии. Формирование государства стали рассматривать как длительный процесс, для которого требовалось вызревание предпосылок в обществе. Такой подход наметился уже в предреволюционные десятилетия (например, у В. О. Ключевского) и окончательно закрепился с утверждением в отечественной исторической науке марксистской методологии. Государство «появляется там и тогда, где и когда появляется деление общества на классы» — этот тезис Ленина очень трудно совместить с представлением о привнесении государственности князем-пришельцем. Соответственно появление Рюрика стало трактоваться только как эпизод в длительной истории формирования государственности у восточных славян, эпизод, приведший к появлению правящей на Руси княжеской династии. Советские историки были антинорманистами именно в таком смысле: признавая, что варяги — это норманны, они не признавали за ними решающей роли в образовании Древнерусского государства, в чем и заключалось их отличие как от норманистов, так и антинорманистов позапрошлого века.

Тезис, что он был решающим, подвергся ревизии. Формирование государства стали рассматривать как длительный процесс, для которого требовалось вызревание предпосылок в обществе. Такой подход наметился уже в предреволюционные десятилетия (например, у В. О. Ключевского) и окончательно закрепился с утверждением в отечественной исторической науке марксистской методологии. Государство «появляется там и тогда, где и когда появляется деление общества на классы» — этот тезис Ленина очень трудно совместить с представлением о привнесении государственности князем-пришельцем. Соответственно появление Рюрика стало трактоваться только как эпизод в длительной истории формирования государственности у восточных славян, эпизод, приведший к появлению правящей на Руси княжеской династии. Советские историки были антинорманистами именно в таком смысле: признавая, что варяги — это норманны, они не признавали за ними решающей роли в образовании Древнерусского государства, в чем и заключалось их отличие как от норманистов, так и антинорманистов позапрошлого века.

Представление, что роль варягов в образовании государства на Руси была незначительна, полностью утвердилось к концу 1930-х гг. И здесь тоже не обошлось без идеологии. Норманизм стал рассматриваться как буржуазная теория, выдвинутая с целью доказать принципиальную неспособность славян создать свою государственность. Здесь определенную роль сыграло то обстоятельство, что легенду о призвании Рюрика взяла на вооружение нацистская пропаганда: получили известность высказывания Гитлера и Гиммлера о неспособности славянской расы к самостоятельной политической жизни, о решающем влиянии на нее германцев, чьей северной ветвью являются скандинавы. После победы над фашистской Германией этот фактор отпал, но начавшаяся холодная война породила новую идеологему: норманизм стал рассматриваться как искажение и принижение прошлого страны, первой вставшей на путь формирования новой, коммунистической общественной формации.

Казалось бы, в конце XX — начале XXI столетия варяжский вопрос должен был наконец избавиться от идеологического шлейфа. Но вместо этого наблюдается иное — активизация крайних точек зрения. С одной стороны, как у нас, так и за рубежом появляются работы, в которых под формированием Древнерусского государства понимается исключительно деятельность норманнов в Восточной Европе, а участие славян в этом процессе практически игнорируется. Подобный подход, по сути, есть игнорирование научных результатов, достигнутых современной славистикой, из которых следует, что на славянских землях в VI-VШ веках складываются устойчивые территориально-политические (а не племенные, как раньше считалось) образования, на основе которых и шли процессы формирования государств. С другой стороны, возрождается точка зрения, что варяги не были скандинавами. И это притом, что в течение XX столетия был накоплен значительный материал (в первую очередь археологический), не оставляющий никаких сомнений в обратном. Отчасти этот возврат к старому антинорманизму — реакция на активизацию тех, кто представляет норманнов единственной государствообразующей силой в Восточной Европе.

Но вместо этого наблюдается иное — активизация крайних точек зрения. С одной стороны, как у нас, так и за рубежом появляются работы, в которых под формированием Древнерусского государства понимается исключительно деятельность норманнов в Восточной Европе, а участие славян в этом процессе практически игнорируется. Подобный подход, по сути, есть игнорирование научных результатов, достигнутых современной славистикой, из которых следует, что на славянских землях в VI-VШ веках складываются устойчивые территориально-политические (а не племенные, как раньше считалось) образования, на основе которых и шли процессы формирования государств. С другой стороны, возрождается точка зрения, что варяги не были скандинавами. И это притом, что в течение XX столетия был накоплен значительный материал (в первую очередь археологический), не оставляющий никаких сомнений в обратном. Отчасти этот возврат к старому антинорманизму — реакция на активизацию тех, кто представляет норманнов единственной государствообразующей силой в Восточной Европе.

На деле же сторонники обеих крайних точек зрения, вместо того чтобы решать реальную проблему — какова роль неславянских элементов в генезисе древнерусской государственности, прокламируют давно опровергнутые наукой положения. При этом и те и другие при всей полярности позиций сходятся в одном: государственность восточным славянам была привнесена извне.

Что же говорят о роли варягов в возникновении государства Русь исторические источники? Древнейшие русские летописные памятники — так называемый Начальный свод, написанный в конце XI в. (текст его донесла до нас Новгородская первая летопись), и Повесть временных лет, изданная в начале XII в., — свидетельствуют, что примерно 1200 лет назад в наиболее развитых восточно-славянских общностях (у словен в Новгороде и у полян в Киеве) к власти пришли князья варяжского происхождения: в Новгороде – Рюрик, в Киеве – Аскольд и Дир. Рюрик был призван на княжение словенами, кривичами и финноязычной общностью (по Начальному своду — мерей, по Повести временных лет — чудью), после того как эти народы изгнали варягов, бравших с них дань. Затем (согласно Повести временных лет — в 882 г.) преемник Рюрика Олег (по версии Начального свода — сын Рюрика Игорь, при котором Олег был воеводой) захватил Киев и объединил северное и южное политические образования под единой властью, сделав Киев своей столицей.

Затем (согласно Повести временных лет — в 882 г.) преемник Рюрика Олег (по версии Начального свода — сын Рюрика Игорь, при котором Олег был воеводой) захватил Киев и объединил северное и южное политические образования под единой властью, сделав Киев своей столицей.

Летописные рассказы отстоят от описываемых событий более чем на два столетия, и многое, о чем они сообщают, явно основано на легендах, устных преданиях. Поэтому встает естественный вопрос: насколько достоверна донесенная летописными памятниками информация? Чтобы на него ответить, необходимо привлечь как иностранные источники, так и данные археологии. Их анализ свидетельствует о том, что значительная роль норманнов в пору образования Руси сомнений не вызывает: древнерусская княжеская династия, как и значительная часть знати, имела скандинавское происхождение. Но есть ли основания говорить о норманнском влиянии на темп и характер формирования русской государственности? Здесь в первую очередь следует сопоставить процессы государствообразования на Руси и у западных славян (норманнского воздействия не испытывавших) и посмотреть, не было ли в формировании Древнерусского государства специфических черт, которые могут быть связаны с влиянием варягов.

Западно-славянское государство Великая Моравия возникло в первой половине IX в. (в начале X столетия оно погибнет в результате нашествия венгров). Другие западно-славянские государства, сохранившие независимость, — Чехия и Польша — зарождались одновременно с Русью в течение IХ – Х в.в. Следовательно, утверждать, что норманны обеспечили ускорение, по сравнению со славянскими соседями, процесса государствообразования на Руси, оснований нет. Сходны были и характерные черты этого процесса. И на Руси, и в Моравии, и в Чехии, и в Польше ядром государственной территории становилась одна из догосударственных общностей (на Руси — поляне, в Моравии — мораване, в Чехии — чехи, в Польше — гнезненские поляне), а соседние постепенно попадали в зависимость от нее (в Скандинавии же практически из каждой догосударственной общности выросло свое государственное образование). Во всех названных странах основной государствообразующей силой была княжеская дружина, в Скандинавии же помимо дружин конунгов значительную роль играла родовая знать — хёвдинги. Везде (кроме Моравии) наблюдается смена старых укрепленных поселений (градов) новыми, служившими опорой государственной власти. Таким образом, нет следов воздействия норманнов и на характер государствообразования. Причина здесь в том, что скандинавы находились на том же уровне политического и социального развития, что и славяне (у них также государства формировались в IХ – Х столетиях), и сравнительно легко включались в процессы, шедшие на восточно-славянских землях. В принципе государственность может быть привнесена извне, но при одном условии: иноземцы должны стоять на существенно более высоком уровне развития, чем местное население. Между тем в Швеции, откуда выводят истоки древнерусской государственности сторонники крайней точки зрения, отрицающие ее славянские корни, государство складывается только в конце X — начале XI в. (а по другой версии — и вовсе в XII столетии), то есть позже, чем на Руси. Все же в том, как формировалось Древнерусское государство, есть одна особенность, которую можно в определенной степени связать с деятельностью варягов, но которая никак не связана со спецификой образования скандинавских государств.

Везде (кроме Моравии) наблюдается смена старых укрепленных поселений (градов) новыми, служившими опорой государственной власти. Таким образом, нет следов воздействия норманнов и на характер государствообразования. Причина здесь в том, что скандинавы находились на том же уровне политического и социального развития, что и славяне (у них также государства формировались в IХ – Х столетиях), и сравнительно легко включались в процессы, шедшие на восточно-славянских землях. В принципе государственность может быть привнесена извне, но при одном условии: иноземцы должны стоять на существенно более высоком уровне развития, чем местное население. Между тем в Швеции, откуда выводят истоки древнерусской государственности сторонники крайней точки зрения, отрицающие ее славянские корни, государство складывается только в конце X — начале XI в. (а по другой версии — и вовсе в XII столетии), то есть позже, чем на Руси. Все же в том, как формировалось Древнерусское государство, есть одна особенность, которую можно в определенной степени связать с деятельностью варягов, но которая никак не связана со спецификой образования скандинавских государств. Речь идет об объединении всех восточных славян в одном государстве. Это обычно воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Между тем данное обстоятельство уникально: объединения в одном государстве не произошло ни у западных, ни у южных славян — у тех и других сложилось по нескольку государственных образований (Болгария, Сербия, Хорватия, Карантания, Великая Моравия, Чехия, Польша). А на Руси вокруг единого центра были объединены все восточно-славянские племена. Формирование такого единого государства, вероятно, в значительной мере было обусловлено наличием мощного силового ядра — дружины первых русских князей-викингов. Она обеспечивала киевским князьям заметное военное превосходство над другими восточно-славянскими князьями. Не будь этого фактора, скорее всего, у восточных славян к X столетию сложилось бы несколько государственных образований, как минимум – два (у полян со столицей в Киеве и у словен и их соседей со столицей в Новгороде), а может, и более.

Речь идет об объединении всех восточных славян в одном государстве. Это обычно воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Между тем данное обстоятельство уникально: объединения в одном государстве не произошло ни у западных, ни у южных славян — у тех и других сложилось по нескольку государственных образований (Болгария, Сербия, Хорватия, Карантания, Великая Моравия, Чехия, Польша). А на Руси вокруг единого центра были объединены все восточно-славянские племена. Формирование такого единого государства, вероятно, в значительной мере было обусловлено наличием мощного силового ядра — дружины первых русских князей-викингов. Она обеспечивала киевским князьям заметное военное превосходство над другими восточно-славянскими князьями. Не будь этого фактора, скорее всего, у восточных славян к X столетию сложилось бы несколько государственных образований, как минимум – два (у полян со столицей в Киеве и у словен и их соседей со столицей в Новгороде), а может, и более.

Следует также иметь в виду, что дружину Рюрика составляли люди, хорошо знакомые с самой развитой в то время западно-европейской государственностью — франкской. Он и его приближенные (значительная часть которых были уроженцами Франкской империи), в отличие от большинства других норманнов той эпохи, должны были обладать навыками государственного управления. Возможно, это сыграло свою роль при освоении преемниками Рюрика огромной территории Восточной Европы. Но такого рода влияние на складывание древнерусской государственности, скорее, следует считать не скандинавским, а франкским, лишь только перенесенным скандинавами.

Он и его приближенные (значительная часть которых были уроженцами Франкской империи), в отличие от большинства других норманнов той эпохи, должны были обладать навыками государственного управления. Возможно, это сыграло свою роль при освоении преемниками Рюрика огромной территории Восточной Европы. Но такого рода влияние на складывание древнерусской государственности, скорее, следует считать не скандинавским, а франкским, лишь только перенесенным скандинавами.

Скандинавская элита быстро ассимилировалась в славянской среде. Уже представитель третьего поколения князей — Святослав (сын Игоря) — имел славянское имя. Очевидно, элитный слой Руси к середине X столетия уже пользовался в основном славянским языком.

Таким образом, в VIII – IХ в.в. у восточных славян активно шли процессы государствообразования, и государственность сложилась бы и без участия норманнов. Тем не менее, «варяжский вклад» в этот процесс нельзя недооценивать. Именно благодаря варягам (причем не любым викингам, а именно Рюрику и его наследникам с их дружинами) восточно-славянские земли были объединены.

При создании материала использована статья Антона Горского “В дыму варяжских баталий”, опубликованная в октябрьском номере журнала “Вокруг света” за 2011 г.

§ 6. Происхождение государств. | Проект «Исторические Материалы»

§ 6. Происхождение государств

Широкие задачи государственной деятельности не составляют предмета одних пожеланий. Все эти задачи действительно осуществляются государствами, и спор идет не о том, может ли все это выполнить государство, а о том лишь — желательна ли такая широта государственной деятельности. Что государство на самом деле представляет могущественную культурную силу, способную служить осуществлению многих разнообразных задач — это стоить вне всякого спора.