Тарифное регулирование это: Таможенно-тарифное регулирование

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности

Сущность и цели таможенно-тарифного регулирования ВЭД

Определение 1

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности представляет собой систему методов и инструментов государственного регулирования, в основе которых лежат таможенные пошлины, таможенные процедуры и правила осуществления внешнеторговой деятельности.

Таможенно-тарифное регулирование – это основной способ управления внешней торговли, используемый государством. Именно с помощью таможенных пошлин, процедур и правил государство имеет возможность осуществлять контроль над внешнеэкономической деятельностью.

Таможенно-тарифное регулирование может преследовать различные цели и выполняет две ключевые функции:

- Протекционистская функция – защита национальных производителей от внешней конкуренции со стороны зарубежных компаний;

- Фискальная функция – создание статьи бюджетных доходов и обеспечение ее наполнения.

Таможенно-тарифное регулирование следует рассматривать как систему организационных, правовых и экономических мер, регулирующих внешнеэкономическую деятельность и реализуемых государственными органами в законодательно установленном порядке. В основе таможенно-тарифного регулирования лежит использование ценового фактора воздействия на торговый оборот. Это означает разработку системы налогообложения, включающей применение таможенных пошлин и других видов налогов, уплата которых обязательна при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Принцип таможенно-тарифного регулирования заключается в его одностороннем порядке – условия уплаты и размеры пошлин устанавливаются государством, и только уполномоченные государственные органы могут принимать решения об изменении данных условий или тарифов.

Структура методов таможенно-тарифного регулирования

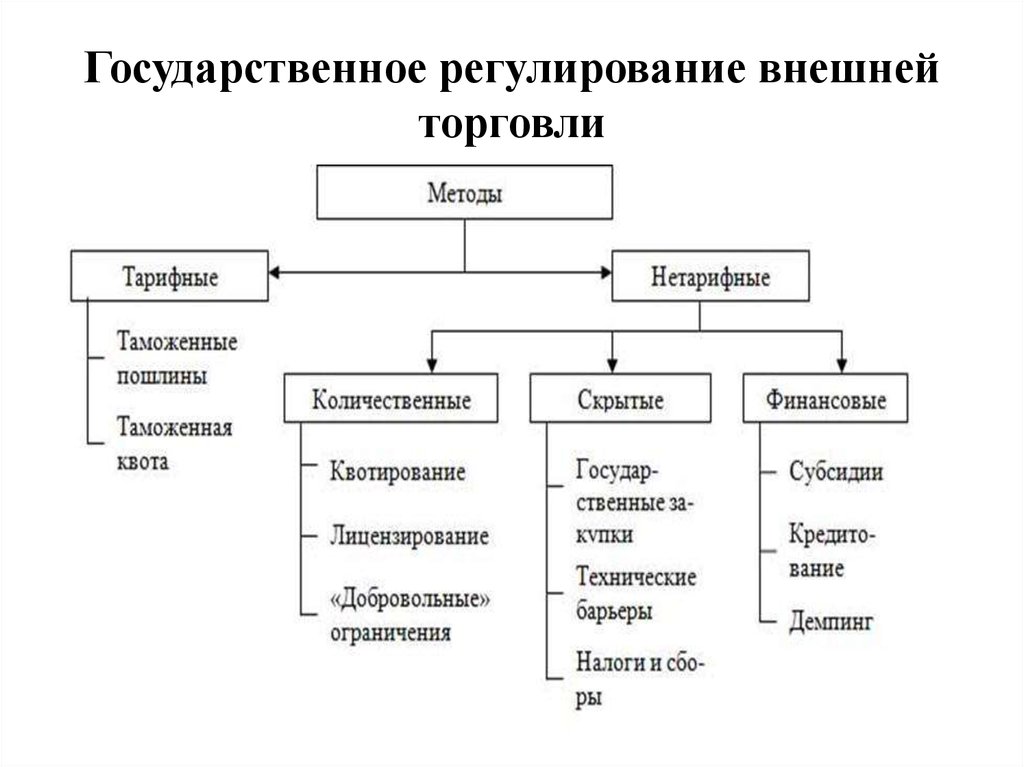

Регулирование государством внешнеэкономической деятельности осуществляется с помощью двух групп методов: таможенно-тарифного регулирования и нетарифных методов. Структуру методов таможенно-тарифного регулирования можно определить через элементы данной системы:

Структуру методов таможенно-тарифного регулирования можно определить через элементы данной системы:

- Таможенный тариф – система ставок таможенной пошлины;

- Таможенное декларирование – процесс учета товаров, перемещаемых через национальную границу страны;

- Таможенная процедура – правила перемещения товаров через национальную границу страны и осуществления действий, с этим связанных;

- Товарная номенклатура ВЭД – перечень товаров, перемещение которых через национальную границу подлежит таможенно-тарифному регулированию.

В современных условиях методы таможенно-тарифного регулирования ВЭД постоянно подвергаются процессу унификации на базе различных международных договоров.

Пример 1

Примеры международных договоров, оказывающих влияние на таможенно-тарифное регулирование ВЭД: соглашения членов ВТО – Генеральное соглашение о тарифах и торговле, таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и т.

Таможенные тарифы и их виды

Таможенный тариф представляет собой основной элемент таможенно-тарифного регулирования. Чаще всего под тарифом понимают перечень ставок таможенных пошлин, установленных государством для тех или иных видов продукции или способов торговли. Иногда термином «таможенный тариф» определяют непосредственно ставку таможенной пошлины, а не свод таких ставок.

Таможенный тариф в последнем значении может быть простым и сложным.

Простой таможенный тариф по-другому называют одноколонным. Такой тариф предусматривает одинаковую ставку для каждого продукта, не зависящую от страны его происхождения. В настоящее время простые тарифы мало используются, так как не дают возможности проактивного управления таможенной политикой и не соответствуют условиям современной конкуренции. Простые ставки таможенных пошлин не предусматривают льготных или дискриминационных пошлин, что не позволяет в достаточной мере учитывать условия взаимоотношений между странами и их положения в мировом хозяйстве.

Сложный таможенный тариф по-другому называют многоколонным, и с его помощью для каждого продукта может быть установлено несколько ставок таможенной пошлины. Применение таких тарифов позволяет принимать во внимание условия конкуренции на мировом рынке. С помощью сложных таможенных тарифов государство может проводить дифференцированную таможенную политику, регулируя налоговое давление на резидентов разных стран.

Тарифное регулирования внешней торговли :: Федеральный образовательный портал

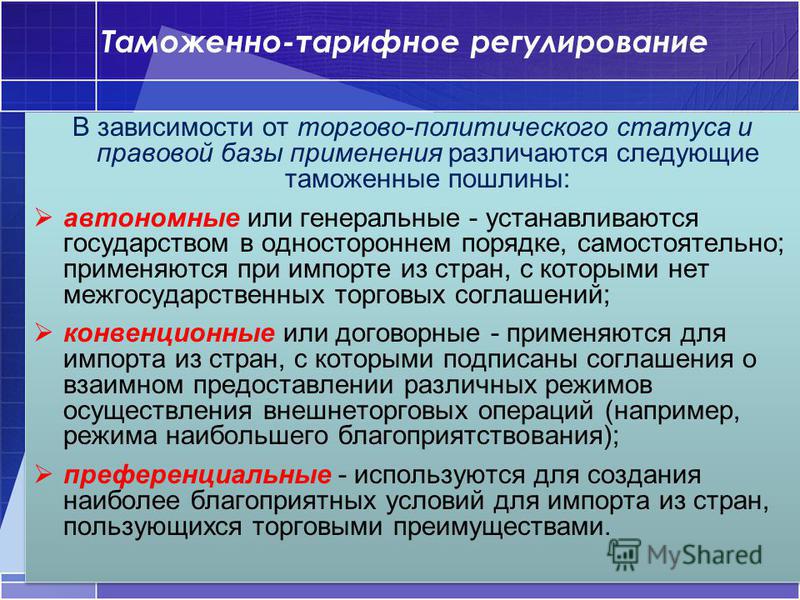

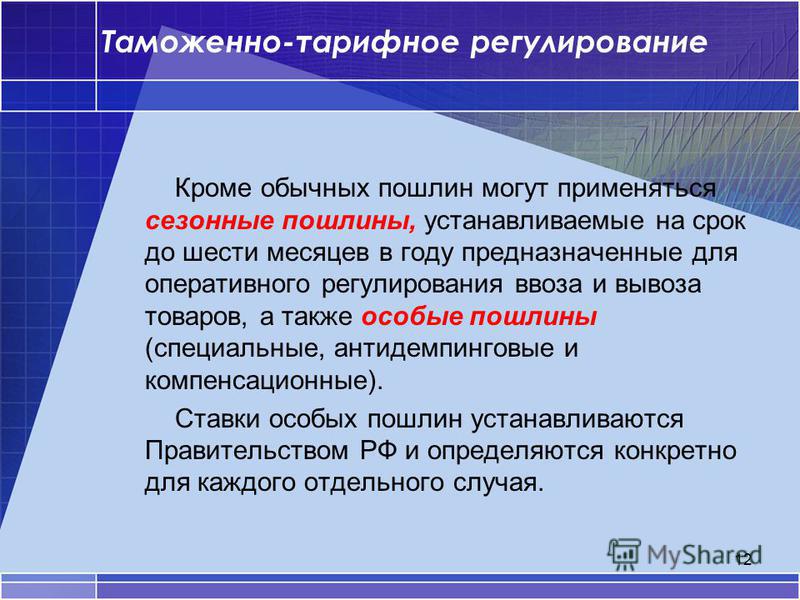

Тарифное регулирования внешней торговли (Tariff trade regulation) предполагает применение таможенной пошлины (customs duty) — государственного денежного налога, взимаемого с провозимых через границу данной страны товаров, имущества, ценностей. Таможенные пошлины можно классифицировать по следующим параметрам:

По товарному обращению:

· Ввозная (импортная) (import tax) — пошлина, взимаемая при перевозке товаров в таможенную зону.

· Вывозная (экспортная) (export tax) — пошлина, которой облагаются экспортные товары при выпуске их за пределы таможенной территории государства.

· Провозная (транзитная) (transit duty) — пошлина, взимаемая с товаров, пересекающих национальную территорию транзитом. Международный транзит –это перевозки иностранных грузов, при которых пункты отправления и назначения находятся за пределами данной страны.

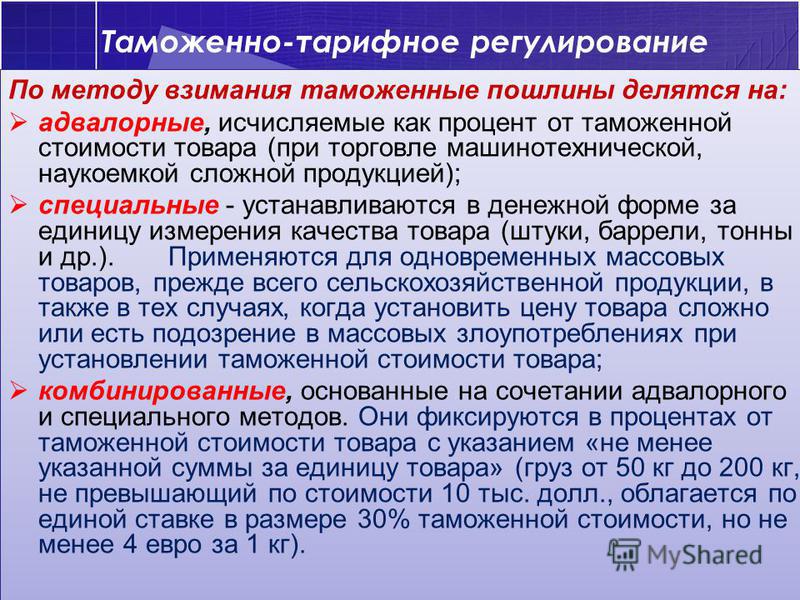

По основеначисления:

· Адвалорная (ad valorem tariff) — взимается в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара.

· Специфическая (specific tariff) — взимается в установленном размере за единицу облагаемого товара.

· Комбинированная (compound tariff) — сочетает оба вида таможенного обложения.

По происхождению:

· Автономная (autonomous tariff) – пошлина, устанавливаемая на основании односторонних решений органов государственной власти страны. Ее ставки могут быть изменены решением компетентного органа без согласования со странами –внешнеторговыми партнерами.

· Договорная (conventional tariff) –пошлина, устанавливаемая на базе двустороннего или многостороннего торгового договора (соглашения). Она распространяется только на те товары, которые оговорены в этом документе. Ставки таких пошлин не могут быть изменены в одностороннем порядке;срок их применения определяется периодом действия соответствующего документа.

· Преференциальная (preferential duty) — льготная пошлина, вводимая в пониженных размерах для поощрения импорта определенных товаров из конкретных стран.

По характеруприменения:

· Специальная (special duty) — пошлина, применяемая, во-первых, в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную территорию страны в количестве и на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров;во-вторых, как ответная мера на дискриминационные и иные действия, ущемляющие интересы страны, со стороны других государств или их союзов.

· Компенсационная (countervailing duty) –пошлина, накладываемая на ввоз тех товаров, при производстве которых использовались субсидии, если их импорт наносит ущерб национальным производителям подобных товаров либо препятствует организации или расширению их производства.

· Антидемпинговая (untidumping duty) –пошлина, устанавливаемая для выравнивания цен на ввозимые товары до уровня, признанного нормальным.

Таможенные пошлины объединяются в таможенном тарифе (custom tariff). Он представляет собой установленный на законодательном уровне свод ставок таможенных пошлин в зависимости от вида товара, пропускаемого через таможенную границу страны в обоих направлениях. Понятие таможенного тарифа используется также для обозначения особого инструмента внешнеторговой политики и как конкретная ставка таможенной пошлины. В настоящее время распространены «многоколонные тарифы»(multilinear tariff), устанавливающие для каждой группы товаров две или большее количество ставок. Они позволяют использовать дифференцировать ставки таможенных пошлин в зависимости от торгово-политического режима, применяемого к конкретной стране (группе стран), т.е. один и тот же товар может облагаться разными по уровню пошлинами.

Они позволяют использовать дифференцировать ставки таможенных пошлин в зависимости от торгово-политического режима, применяемого к конкретной стране (группе стран), т.е. один и тот же товар может облагаться разными по уровню пошлинами.

Таможенное регулирование, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование

Таможенно-тарифное регулирование в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Элементами таможенно-тарифного регулирования являются:

– Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС;

– Единый таможенный тариф ЕАЭС;

– Единые правила определения страны происхождения.

В Евразийском экономическом союзе на таможенной территории государств-членов ЕАЭС применяются единые меры таможенно-тарифного регулирования.

Полномочия по принятию решений в сфере

таможенно-тарифного регулирования в соответствии с Договором о Евразийском

экономическом союзе от

29 мая 2014 года переданы

наднациональному органу – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Решения ЕЭК

входят в договорно-правовую базу ЕАЭС и подлежат непосредственному применению

на территориях государств-членов ЕАЭС.

Решения ЕЭК

входят в договорно-правовую базу ЕАЭС и подлежат непосредственному применению

на территориях государств-членов ЕАЭС.

Решения ЕЭК и Высшего Евразийского экономического совета публикуются на официальном интернет-сайте ЕЭК – официальном источнике опубликования решений и материалов органов Евразийского экономического союза (www.eurasiancommission.org).

К товарам, ввозимым в Республику Беларусь из третьих стран, применяются ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г. № 54 (с изменениями и дополнениями).

В Республике Беларусь действует ряд нормативных правовых актов, устанавливающих ставки вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, вывозимых с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза:

калийные удобрения;

семена рапса;

лесоматериалы;

необработанные шкуры, дубленая кожа;

нефть и нефтепродукты.

В рамках ЕАЭС создан единый механизм применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении импорта товаров из третьих стран. Данные меры применяются после проведения расследования и принятия по нему соответствующего решения.

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в торговле с третьими странами ЕАЭС применяются единые меры нетарифного регулирования (статья 46), которые устанавливаются в соответствии с порядком, определенным в приложении № 7 к указанному Договору.

Едиными мерами нетарифного регулирования являются:

запрет ввоза и (или) вывоза товаров;

количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров;

исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров;

автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров;

разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.

Введение запретов и разрешительного порядка регламентировано Решением Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 (с изменениями и дополнениями).

Положения Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года позволяют государствам-членам ЕАЭС также вводить и применять в торговле с третьими странами меры нетарифного регулирования в одностороннем порядке на временной основе.

ФАС России | Тарифное регулирование станет сервисом

В России тестируется цифровая модель тарифного регулирования — она позволит уйти от бюрократизации и субъективности принятия решений и добавит унификации многим процессам. В десяти регионах страны уже реализуются пилотные проекты по отдельным направлениям глобальной модели, и первые результаты говорят, что выбранная регулятором тактика правильная.

Об этом в рамках «Открытого интервью» рассказал эксперт «ЭПР», начальник управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Васильев.

— Какие тенденции будут определять развитие тарифного регулирования в электроэнергетике в перспективе?

— На горизонте 5-7 лет нас ждут цифровые реформы, которые повлияют на тарифное регулирование. Правительство РФ уже проводит цифровизацию государственного управления и экономики. Такой же реформе подвергнется и государственное тарифное регулирование, когда оно станет не государственной услугой, а цифровым сервисом для компаний по установлению тарифов, и мы увидим совершенно другой формат взаимодействия компаний, государства и потребителей.

Мы работаем сейчас над концепцией новой целевой модели государственного тарифного регулирования. Она позволит исключить бюрократизацию, субъективность принятия решений и уйти в формат унификации и стандартизации соответствующих процессов. Уже сейчас у нас есть пилоты, которые позволят нам оценить первые шаги по внедрению «цифры».

В ФАС России внедрен и заработал «цифровой тарифный светофор», о котором мы неоднократно говорили. Мы были поражены результатами: буквально в первые минуты работы «светофора» мы выявили все ошибки, которые допускают регуляторы при принятии тарифных решений в субъектах Российской Федерации. Сейчас есть 10 параметров, по которым мы оцениваем все решения, в дальнейшем их будет больше 100. «Светофор» проверяет каждый такой параметр по каждому тарифному решению.

Мы были поражены результатами: буквально в первые минуты работы «светофора» мы выявили все ошибки, которые допускают регуляторы при принятии тарифных решений в субъектах Российской Федерации. Сейчас есть 10 параметров, по которым мы оцениваем все решения, в дальнейшем их будет больше 100. «Светофор» проверяет каждый такой параметр по каждому тарифному решению.

Примерно в апреле мы расскажем, какие результаты дал «цифровой тарифный светофор» по итогам тарифного регулирования на 2021 год что и получилось в пилотных регионах. В дальнейшем аналитическая платформа будет совершенствоваться, а алгоритмы проверки станут глубже и сложнее. В пилотных регионах удалось создать и протестировать цифровую тарифную заявку.

На втором этапе предстоит сделать типовые экспертные заключения, частично повторяющие контур каждой цифровой заявки, но учитывающие в расчете параметры, которые определяются регулятором. На третьем этапе цифровая тарифная заявка и экспертное заключение соединятся с тарифным светофором.

К интересному и современному направлению в сфере электроэнергетики следует отнести развитие услуг агрегаторов спроса. Исторически считалось, что спрос на электроэнергию неэластичен и потребителю сложно отказаться от электроэнергии в случае повышения цены. Это далеко не так. Фактически агрегаторы — это организованная группа потребителей, молниеносно реагирующих на команды системного оператора путем снижения своего потребления. Более того, роль потребителя электроэнергии меняется. Теперь он не пассивен, а способен не только оптимизировать свое потребление, но системно улучшать параметры энергосистемы за счет коллективной и слаженной работы. Отмечу, что этот сектор растет очень динамично — за 2020 год он вырос в 10 раз, с 50 МВт до порядка 500 МВт, и эта тенденция ближайшее время будет сохраняться. При достижении общего уровня в 1,5 ГВт можно говорить об ощутимом и значимо измеримом влиянии потребителей на ценовые и объемные значения рынка электрической энергии. В 2021 году начнем работу над целевой моделью участия агрегаторов, и нас ждет достаточно интересное преобразование — оно продлится около двух лет. А через 5 лет этот сегмент сможет оказывать существенное влияние на рынок.

А через 5 лет этот сегмент сможет оказывать существенное влияние на рынок.

— Какие новые решения в сфере тарифного регулирования ожидаются в 2021 году?

— Первый блок решений касается завершения работы над моделями долгосрочного тарифного регулирования в электроэнергетике.

Федеральным законом от 02.08.2019 ФЗ № 300 установлено, что долгосрочными станут все тарифы на услуги по передаче электрической энергии с 2023 года. До недавнего времени тарифы сетевых организаций определялись на год, но теперь минимальный срок первородных новых тарифов должен быть пять лет. Это серьезное изменение, которое затронет весь электросетевой блок отрасли.

Кроме того, другая естественная монополия — Системный оператор

(АО «СО ЕЭС») может быть в обозримом будущем переведен на долгосрочное регулирование (сначала на три года, а затем на пять лет). Правильно настроенное долгосрочное регулирование позволяет определять параметры эффективности компании, к которым нужно стремиться, а также стимулирует к снижению издержек и к внедрению более современных способов управления компаниями.

Второй блок — эталоны, более прозрачный и ясный механизм тарифообразования, исключающий субъективный подход в регулировании и создающий мотивацию у менеджмента организации оптимизировать ее деятельность. Эталоны необходимо внедрить в электросетевом комплексе, потенциально они применимы к более чем 1700 сетевым организациям.

Третий блок решений касается внедрения регуляторных соглашений. Они, по нашему мнению, дадут импульс для развития отрасли, эта опция была введена вышеупомянутым Федеральным законом от 02.08.2019 № 300-ФЗ. Проект постановления Правительства РФ, которое описывает типовое регуляторное соглашение, порядок его заключения и основные параметры, которые должны быть в нем прописаны, уже готов. В текущей версии документа такие соглашения будут возможны к заключению региональным регулятором как с крупными, так и с более мелкими сетевыми компаниями. Соглашения становятся легитимными только после согласования со стороны ФАС России.

Отдельно четвертым блоком я выделю комплекс мер по повышению эффективности электросетевого комплекса.

Первая мера — это решение вопросов перекрестного субсидирования, связанных с его сдерживанием, снижением и грамотным управлением. В 2019 году была заложена хорошая основа — принято постановление Правительства РФ от 13.11.2019 № 1450. Было введено понятие «ставка» перекрестного субсидирования, определен принцип равномерного распределения перекрестного субсидирования между потребителями (одинаково на все уровни напряжения). Это позволило повысить ответственность регионов за принятие решения и во многом предотвратило наращивание соответствующего размера перекрестного субсидирования. И сейчас наблюдается явное торможение роста перекрестного субсидирования.

Вторая мера — снижение потерь в электрических сетях. Возможность экономии от снижения потерь является одновременно источником для новых инвестиций и фактором сдерживания роста тарифов сетевых организаций.

Третья мера — повышение отдачи электросетевого оборудования, преодоление тренда его старения. Соответствующие показатели обязательно должны быть внедрены в электросетевом комплексе, ведь сети должны следить за обновлением фондов и повышением эффективности их отдачи.

Отдельными блоками я поставлю новые направления: рассмотрение вопроса о целевой амортизации при тарифном регулировании; учет средств инвестиционной программы сетевых организаций по факту реализации соответствующих мероприятий (по аналогии с ДПМ).

— Какой из блоков решений ФАС вызвал наибольшие споры в отраслевом сообществе? Вероятно, это касается в большей степени перекрестного субсидирования?

— Перекрестное субсидирование — очень дискутируемая тема, однако я не назову ее спорной. Большинство экспертов считают, что перекрестное субсидирование необходимо ликвидировать. Основные обсуждения касаются способов и скорости снижения перекрестки, особенно в условиях проведения государством сдержанной тарифной политики на услуги ЖКХ. Уже сейчас каждый регион способен самостоятельно, не превышая параметры социально-экономического прогноза, эффективно управлять и снижать перекрестное субсидирование. Это касается и динамики тарифов и определения льготных коэффициентов. Есть и новые инструменты. Например, ступенчатые тарифы в регионе могли бы исключить злоупотребления со стороны майнеров, что снизит тарифную нагрузку на прочих потребителей.

Например, ступенчатые тарифы в регионе могли бы исключить злоупотребления со стороны майнеров, что снизит тарифную нагрузку на прочих потребителей.

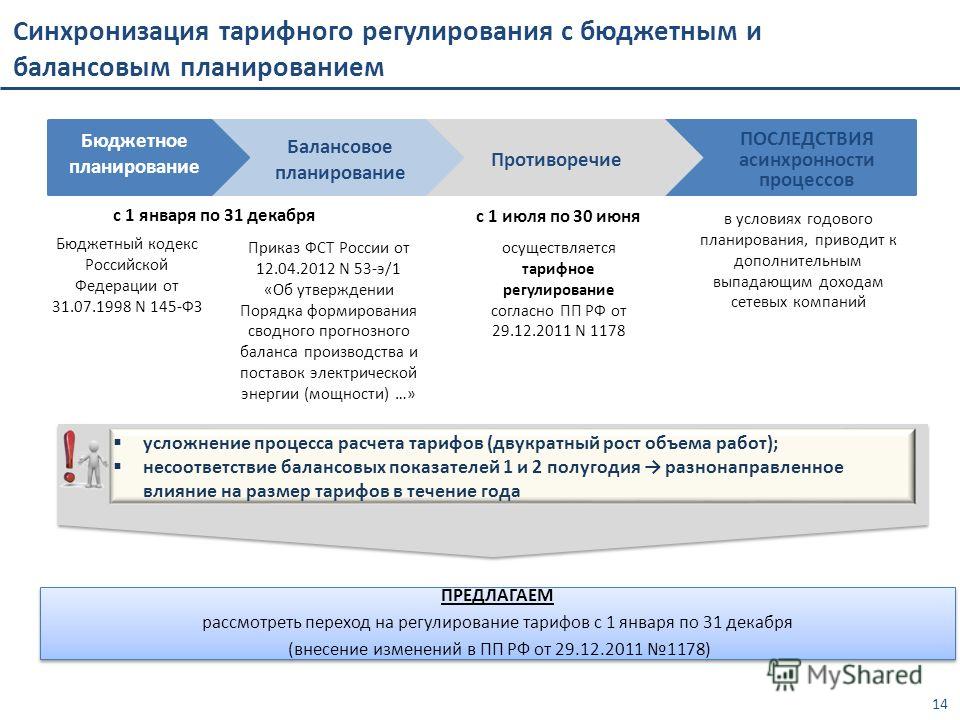

— Будут ли синхронизированы долгосрочные тарифы и исходный сводный прогнозный баланс электрической энергии и мощности?

— Это интересный вопрос. Следует понимать, что тарифы накладываются на объемы, и при установлении тарифов регуляторам и компаниям будет крайне непросто определить для себя однозначные объемные значения. Скорее всего, сводный прогнозный баланс в будущем будет долгосрочным. По крайней мере, часть его параметров, играющих важную роль для долгосрочного тарифного регулирования.

— Как тарифное регулирование может повлиять на инвестиции в отрасль и инвестиции в стране в целом?

— Электроэнергетика — не только самостоятельная отрасль с инвестиционным климатом, но и смежная с другими отраслями составная часть экономики, неразрывно влияющая на темпы ее развития. Потребители, которые получают энергию, являются инвесторами и участниками крупных макроэкономических отношений. Для баланса между потребителями и регулируемыми компаниями нужно одновременно обеспечить доходность в сфере энергетики и доступность соответствующего ресурса, не только потерять, но и получить новых потребителей, сохранить их в нужном объеме, накапливая и увеличивая потребления. За счет прироста новых участников и оптимизируется имеющаяся инфраструктура, исключается дублирование мощностей и неэффективное расходование средств. Это непростая задача — за последние 10 лет электропотребление в стране в целом неизменно и рост незначителен. Поэтому основная задача — оптимизация текущей энергетики, инфраструктуры, использование инноваций, а не наращивание объемов как таковых.

Для баланса между потребителями и регулируемыми компаниями нужно одновременно обеспечить доходность в сфере энергетики и доступность соответствующего ресурса, не только потерять, но и получить новых потребителей, сохранить их в нужном объеме, накапливая и увеличивая потребления. За счет прироста новых участников и оптимизируется имеющаяся инфраструктура, исключается дублирование мощностей и неэффективное расходование средств. Это непростая задача — за последние 10 лет электропотребление в стране в целом неизменно и рост незначителен. Поэтому основная задача — оптимизация текущей энергетики, инфраструктуры, использование инноваций, а не наращивание объемов как таковых.

Запуск механизма вывода объектов из эксплуатации, формирование государственной политики по сдерживанию тарифов, а также реализация перечисленных мер будут способствовать решению проблем энергетики и оптимизации ее составляющих.

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как инструмент экономической безопасности страны Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ISSN 2304-120X

ниепт

научно-методический электронный журнал

Шишканова Е. сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

ART 15190 УДК 339.543

Шишканова Евгения Эдуардовна,

студентка ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Гоигорьевича и Николая Гоигорьевича Столетовых», г. Владимир zhenya [email protected]

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как инструмент экономической безопасности страны

Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные с современным состоянием системы таможенно-тарифного регулирования, а также её формированием, реализацией и совершенствованием в рамках обеспечения экономической безопасности страны. Рассматриваются проблемы и пути совершенствования таможенно-тарифного регулирования для создания благоприятных условий в сфере внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, таможенные преференции, таможенный тариф, таможенная политика, экономическая безопасность, внешнеэкономическая деятельность. Раздел: (04) экономика.

В современных условиях таможенно-тарифное регулирование внешней торговли играет исключительно важную роль в торгово-политическом механизме, так как оно применяется в целях защиты экономики, выполнения международных обязательств, поддержания стабильности внешней торговой системы. Поэтому эффективно действующая система таможенно-тарифного регулирования является основным условием для проведения Российской Федерацией действенной и целостной таможенной политики, а также решения таможенными органами задач по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации.

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности — совокупность методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности, основанных на применении таможенных пошлин, таможенных процедур, правил [1].

В процессе развития мировых хозяйственных связей был разработан довольно разнообразный перечень инструментов государственного влияния на экспортно-импортные товаропотоки, которые характерны для всех стран мира. К одним из них относится система таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

На территории Российской Федерации таможенно-тарифное регулирование осуществляется в рамках таможенного законодательства Таможенного союза с учётом законодательства Российской Федерации. Таможенное регулирование фактически заключается в формировании порядка и правил регулирования таможенного дела на территории Российской Федерации в рамках Таможенного союза [2]. В Российской Федерации таможенное дело является совокупностью средств и методов, направленных на обеспечение соблюдения таможенно-тарифного регулирования, в том числе наложение запретов и ограничений на ввоз товаров на территорию Российской Федерации и на вывоз товаров за пределы Российской Федерации. сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

В настоящее время таможенно-тарифное регулирование служит не только инструментом общей экономической политики на национальном уровне, но и объектом регулирующей деятельности экономических организаций, в первую очередь Всемирной торговой организации. Деятельность Всемирной торговой организации направлена на создание общих принципов, методов, правил таможенно-тарифного регулирования с целью предотвращения препятствий для развития международной внешней торговли. В основе таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности лежит решение значимых задач и стремление к достижению интересов личности, общества и государства [4].

Система таможенно-тарифного регулирования включает использование таможенных пошлин и иных таможенных платежей, уплата которых является неотъемлемым условием ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации и вывоза с этой территории, то есть таможенно-тарифные меры основаны на использовании ценового фактора влияния на внешнеторговый оборот. Главным принципом таможенно-тарифного регулирования является принцип установления таможенных пошлин, запрещающих участникам таможенно-тарифных отношений заключать какие-либо соглашения по вопросам размера, оснований, сроков уплаты пошлины.

Главным принципом таможенно-тарифного регулирования является принцип установления таможенных пошлин, запрещающих участникам таможенно-тарифных отношений заключать какие-либо соглашения по вопросам размера, оснований, сроков уплаты пошлины.

Осуществление тарифного регулирования заключается в применении адекватного внутреннего механизма подготовки и аргументации решений в интересах отечественной экономики. Для успешного осуществления системы таможенно-тарифного регулирования страны в целях обеспечения её экономической безопасности можно определить следующие направления таможенного администрирования: введение процедур упрощённого оформления и использование порядка возмещения НДС по экспортным сделкам [5].

Таможенно-тарифное регулирование призвано оказывать содействие целям и задачам внешнеэкономической деятельности, а также обеспечивать безопасность страны и защиту национальных интересов.

Несмотря на либерализацию мировой торговли и упрощение таможенных процедур, таможенно-тарифное регулирование продолжает оказывать большое влияние на динамику и структуру товарооборота, поскольку таможенные тарифы применяют почти все страны, импортные пошлины охватывают большую часть товарной номенклатуры и являются наиболее транспарентным видом торговых ограничений.

Методы таможенно-тарифного регулирования плодотворно выполняют свои функции только при качественной организации таможенного дела: достоверного статистического учёта и строгого контроля, направленного на обеспечение уплаты полагающихся платежей, борьбу с контрабандой и ввозом некачественной и подделанной продукции.

Таможенно-тарифное регулирование различных групп стран имеет свою специфику, что отражает объективно имеющиеся различия в национальных интересах. В отличие от низкого уровня таможенного обложения в развитых странах, большинство развивающихся государств применяют среднюю ставку пошлин в диапазоне 15-20%. Высокий уровень таможенного обложения позволяет разнообразить структуру экономики, создавать собственную промышленность, а также значительно пополнять доходную часть бюджета. Вступив во Всемирную торговую организацию, многие развивающиеся страны установили ставки пошлин на очень высоком уровне, но фактически применяют более низкие ставки, сохранив возможность существенного повышения импортных пошлин [6].

Высокий уровень таможенного обложения позволяет разнообразить структуру экономики, создавать собственную промышленность, а также значительно пополнять доходную часть бюджета. Вступив во Всемирную торговую организацию, многие развивающиеся страны установили ставки пошлин на очень высоком уровне, но фактически применяют более низкие ставки, сохранив возможность существенного повышения импортных пошлин [6].

Таможенно-тарифное регулирование — это важный и трудоёмкий процесс, который включает в себя несколько взаимосвязанных операций: определение страны прохождения товара; определение таможенной стоимости товара; уплату таможенных платежей.

ISSN 2304-120X

ниепт

научно-методический электронный журнал

Шишканова Е. Э. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как инструмент экономической безопасности страны // Концепт. сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

Целями применения мер таможенно-тарифного регулирования могут быть:

1) Протекционистская функция — это защита национальных товаропроизводителей от иностранной конкуренции [7].

2) Фискальная функция — это обеспечение поступления средств в бюджет.

Основными задачами таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации в целях обеспечения экономической безопасности в настоящее время являются:

— повышение конкурентоспособности российской промышленности, защиты экономических интересов отечественных производителей на внутренних и внешних рынках;

— поддержание уровня инвестиционной привлекательности производства;

— устранение барьеров для развития конкуренции, а также создание условий для замещения отсталых технологий [8];

— повышение эффективности реализации таможенно-тарифной политики;

— совершенствование механизма таможенно-тарифного регулирования.

В настоящее время конкурентоспособность отечественных товаров и услуг стала комплексным показателем, определяющим наше будущее.

В целях повышения конкурентоспособности российских производителей, защиты их национальных интересов российская экономика в области таможенно-тарифного регулирования должна быть направлена:

— на усиление регулирующей функции и совершенствование структуры Единого таможенного тарифа при сохранении фискальной функции [9];

— создание возможностей для защиты экономических интересов во внешней торговле путём сочетания инструментов таможенно-тарифного регулирования и нетарифного регулирования;

— оказание поддержки экспорту с помощью применения тарифных и экономических инструментов, а также нахождения новых методов продвижения отечественных товаров на внешние рынки.

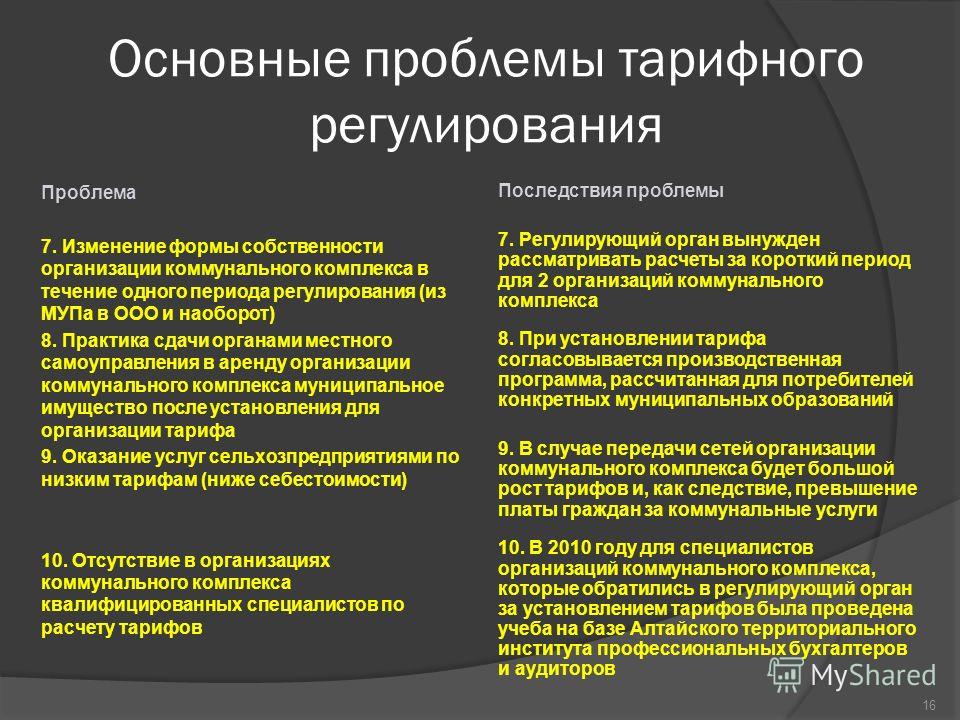

В последнее время в Российской Федерации наблюдаются существенные изменения в области таможенного дела. Это связано с рядом проблем в системе таможенно-тарифного регулирования [10]. Основые из них:

1) неполноценное правовое обеспечение. Ведь условием эффективного функционирования таможенного законодательства является его упрощённость, его доступность, неущемлённость прав и интересов участников внешнеэкономической деятельности;

2) некорректное применение мер таможенно-тарифного регулирования;

3) не в полном объёме осуществляется приток инвестиций в Российскую Федерацию;

4) непостоянное ведение мониторинга и анализа последствий изменения ставок таможенного тарифа;

5) отсутствие проведения анализа современного состояния отраслей производства государства;

6) слабая система предоставления тарифных преференций.

При решении проблем совершенствования механизма таможенно-тарифного регулирования необходимо учитывать:

— развитие российской экономики на основе отраслевых программ и стратегий модернизации, а также повышение конкурентоспособности;

— соотнесение интересов развития отечественных производств с интересами аналогичных производств других членов Таможенного союза;

— снижение ставок ввозных таможенных пошлин на импорт с целью повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

ISSN 2Э04-120Х

ниепт

научно-методический электронный журнал

Шишканова Е. Э. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как инструмент экономической безопасности страны // Концепт. сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

Что касается совершенствования дополнительных средств таможенно-тарифного регулирования, то здесь надо обратить внимание на следующие факторы: активизацию использования специальных инструментов для регулирования импорта, совершенствование системы тарифных преференций и системы таможенных льгот, совершенствование правил определения страны происхождения товаров [11].

Качественное изменение условий осуществления таможенно-тарифного регулирования вызывает необходимость принятия институциональных и организационно-процедурных управленческих решений.

Во-первых, необходимо обеспечить эффективность и оперативность механизма функционирования наднациональных органов Таможенного союза, полностью отвечающего задачам, стоящим как перед союзом в целом, так и перед каждой из стран-участниц. Это требует внедрения соответствующих правил, процедур и норм, позволяющих действенно согласовывать позиции сторон в рамках Таможенного союза.

Во-вторых, предстоит выработать и внедрить рентабельные механизмы продвижения позиции России в Таможенном союзе, усилить обоснованную базу предлагаемых российской стороной решений, прогнозирование их социально-экономических и тор-гово-политических последствий. Необходимо, чтобы ведущая роль России в Таможенном союзе подкреплялась конкретными результатами в отношении соблюдения экономических и торгово-политических интересов российской стороны [12].

В-третьих, новые задачи российской экономики вызывают необходимость более тесно объединять систему таможенно-тарифного регулирования с процессами диверсификации, обеспечением экономической безопасности и внедрением инноваций в отечественный производственный комплекс. Это требует, помимо усиления структурной и стимулирующей функций таможенно-тарифной политики, её согласования и тесной увязки с приоритетами промышленной политики.

Конкретные предложения по совершенствованию таможенно-тарифного регулирования, которое выполняет в основном фискальные функции, а таможенный тариф выступает дополнительным налогом, заключаются в следующем:

1) Подчинить структуру и ставки таможенного тарифа целям и задачам разработанной Концепции социально-экономического развития страны до 2020 г. и формируемой на её основе национальной промышленной политики. Речь прежде всего идёт о более тщательном учёте состояния и специфики отдельных отраслей и производств, по отношению к которым таможенно-тарифное регулирование может в различной степени выполнять протекционистские или фискальные функции. Положение конкретных отраслей и производств на внутреннем рынке страны определяется главным образом уровнем их конкурентоспособности [13].

и формируемой на её основе национальной промышленной политики. Речь прежде всего идёт о более тщательном учёте состояния и специфики отдельных отраслей и производств, по отношению к которым таможенно-тарифное регулирование может в различной степени выполнять протекционистские или фискальные функции. Положение конкретных отраслей и производств на внутреннем рынке страны определяется главным образом уровнем их конкурентоспособности [13].

2) Более последовательно проводить в жизнь принцип эскалации таможенного тарифа, снизив уровень обложения импортных материалов, комплектующих изделий и компонентов, используемых для выпуска готовых изделий, а также более активно применять специальные таможенные режимы.

3) Заострить внимание на использовании импортного таможенного тарифа как инструмента разумной защиты уязвимых для импорта сегментов внутреннего рынка, повышения конкурентоспособности российских товаропроизводителей, в том числе придать большую гибкость и адресность таможенному тарифу. сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

5) Улучшить качество таможенного администрирования, прежде всего, за счёт осуществления более полного таможенного контроля ввозимых товаров, упрощения технологии таможенного оформления, проведения процедур пропуска грузов через границу в соответствии с унифицированными международными нормами [14]. Исключительно важным моментом является ускорение перехода на электронное декларирование и электронный документооборот при таможенном оформлении, что позволит снизить издержки этого процесса и сократить время прохождения товаров.

Успешное применение содержательных институциональных и организационно-процедурных управленческих мер по совершенствованию таможенно-тарифного регулирования в Российской Федерации позволит повысить привлекательность российской бизнес-среды, конкурентоспособность отечественного производителя, также послужит толчком в развитии производства высокотехнологичной продукции, формировании интегрированных межстрановых производственных комплексов в рамках единой таможенной территории Таможенного союза.

Таким образом, система таможенно-тарифного регулирования показала, что, несмотря на возможность использования различных мер государственного воздействия на финансово-экономическую сферу страны, таможенно-тарифный механизм продолжает играть чрезвычайно значимую роль в экономике современного российского государства.

Таможенно-тарифное регулирование выступает, с одной стороны, как действенный регулятор, способствующий большей открытости рынка, с другой — как наиболее распространенный внешнеторговый инструмент протекционизма. Поэтому совершенствование проблем таможенно-тарифного регулирования в современных условиях просто необходимо для преодоления кризисных явлений в отечественной экономике и обеспечения экономической безопасности государства. Ведь для этого необходимо определение предельного уровня тарифных ставок импортных пошлин, который при нормальном функционировании экономики не будет повышаться и в дальнейшем может быть снижен [15]. Для ряда отраслей отечественной экономики подобные планы могут стать шоком. К ним в первую очередь относятся сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, кожевенная и обувная промышленность.

Для ряда отраслей отечественной экономики подобные планы могут стать шоком. К ним в первую очередь относятся сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, кожевенная и обувная промышленность.

Таможенно-тарифное регулирование призвано содействовать целям и задачам внешнеэкономической деятельности, а также обеспечению безопасности страны и защите общенациональных интересов. Методы таможенно-тарифного регулирования в большей степени соответствуют природе рыночных отношений и поэтому играют главную роль в регулировании внешнеэкономической деятельности в современных условиях [16]. В современных условиях таможенно-тарифное регулирование может и должно стать эффективным инструментом смягчения и постепенного преодоления кризисных явлений в экономике.

Ссылки на источники

1. http://www.consultant.ru

2. Рассолов М. М. Обеспечение таможенно-тарифного регулирования. — М.: Изд. ЮНИТИ, 2012. — 403 с.

Рассолов М. М. Обеспечение таможенно-тарифного регулирования. — М.: Изд. ЮНИТИ, 2012. — 403 с.

3. www.customs.ru — официальный сайт ФТС России.

4. Новиков В. Е. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость. — М.: БИНОМ, 2012. — 240 с.

5. Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе».

6. Бакаева О. Ю. Таможенное право. — М.: Норма, 2010. — 260 с.

7. www.customs.ru — официальный сайт ФТС России.

8. Петров Ю. М. Практика таможенно-тарифного регулирования. — М.: Норма, 2013. — 448 с.

9. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

10. www.customs.ru

11. Козырин А. Н. Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма. — М.: ЮНИТИ, 2014. — 95 с.

12. Молчанова О. В. Таможенное дело. — М.: Норма, 2011. — 350 с.

13. Козырин А. Н. Указ. соч.

ISSN 2Э04-120Х

ниепт

научно-методический электронный журнал

14. Молчанова О. В. Указ. соч.

15. Петров Ю. М. Указ. соч.

16. Молчанова О. В. Указ. соч.

Шишканова Е. Э. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как инструмент экономической безопасности страны // Концепт.сер1 ш/2015/15190. Мт. — ISSN 2304-120X.

Evgeniya Shishkanova,

Student, Vladimir State University after A.G. and N.G. Stoletovs, Vladimir zhenya [email protected]

Customs-tariff regulation of foreign economic activity as a tool for economic security Abstract. The paper deals with the questions of current state customs-tariff regulation, its formation, realization and perfection in the frame of economic security. The author considers problems and ways to perfect custom-tariff regulation for creation of favorable conditions in in foreign trade activity.

Key words: customs-tariff regulation, customs preferences, customs tariff, customs policy, economic security,

foreign economic activity.

References

1. http://www.consultant.ru (in Russian).

2. Rassolov, M. M. (2012) Obespechenie tamozhenno-tarifnogo regulirovanija, Izd. JuNITI, Moscow, 403 p. (in Russian).

3. www.customs.ru — oficial’nyj sajt FTS Rossii.

4. Novikov, V. E. (2012) Tamozhenno-tarifnoe regulirovanie vneshnejekonomicheskoj dejatel’nosti i tamo-zhennaja stoimost, BINOM, Moscow, 240 p. (in Russian).

5. Zakon RF ot 21 maja 1993 g. № 5003-I «O tamozhennom tarife» (in Russian).

6. Bakaeva, O. Ju. (2010) Tamozhennoepravo, Norma, Moscow, 260 p. (in Russian).

7. www.customs.ru — oficial’nyj sajt FTS Rossii.

8. Petrov, Ju. M. (2013) Praktika tamozhenno-tarifnogo regulirovanija, Norma, Moscow, 448 p. (in Russian).

9. Federal’nyj zakon ot 27.11.2010 № 311 «O tamozhennom regulirovanii v Rossijskoj Federacii» (in Russian).

10. www.customs.ru

11. Kozyrin, A. N. (2014) Pravovoe regulirovanie tamozhenno-tarifnogo mehanizma, JuNITI, Moscow, 95 p. (in Russian).

12. Molchanova, O. V. (2011) Tamozhennoe delo, Norma, Moscow, 350 p. (in Russian).

13. Kozyrin, A. N. (2014) Op. cit.

14. Molchanova, O. V. (2011) Op. cit.

15. Petrov, Ju. M. (2013) Op. cit.

16. Molchanova, O. V. (2011) Op. cit.

Рекомендовано к публикации:

Стрельцовым Р.ЯЯ

Поступила в редакцию Rесеivеd 23.03.15 Получена положительная рецензия Rесеivеd а роsitivе kv’kw 27.03.15

Принята к публикации Aссерtеd für риbliсаtiоn 27.03.15 Опубликована Pиblishеd 27.06.15

www.e-koncept.m

© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2015 © Шишканова Е. Э., 2015

5779343120359

Таможенное регулирование, особенности применения тарифных и нетарифных методов регулирования ВЭД в Росиии

Таможенное регулирование — это управление внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), осуществляемое с целью пополнения бюджета и для защиты отечественного производителя. Его целью является экономическая безопасность и достижение стабильного экономического роста. У России, как члена Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), общее с ним таможенное пространство. Поэтому юридической основой таможенного регулирования в России является Таможенный Кодекс ЕАЭС и Федеральный закон о таможенном регулировании 289. Эти законодательства гармонизированы между собой и позволяют полностью регламентировать все нюансы таможенного регулирования. Более того именно вопросы таможенного регулирования подтолкнули страны объединиться в таможенный союз. Таможенное регулирование ВЭД в России осуществляют таможенные органы.

Федеральный закон о таможенном регулировании 289 ФЗ

Федеральный закон о таможенном регулировании 289 ФЗ появился в связи с принятием нового Таможенного Кодекса ЕАЭС и вступил в силу в 2018 году. Этот закон направлен на реализацию международных договоров между Россией и ЕАЭС и на обеспечение экономической безопасности России. Он призван на национальном уровне регулировать отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, а также вопросы таможенного регулирования в России. Этот закон состоит из 8 разделов и насчитывает более чем 500 страниц, он полностью охватывает правовые основы таможенного регулирования.

Виды таможенного регулирования

Предметом таможенного регулирования являются отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров. При этом применяются меры таможенного тарифного регулирования, а также меры нетарифного регулирования: запреты и ограничения, связанные с защитой рынка от: недобросовестной конкуренции, некачественных товаров не соответствующих требованиям безопасности. Виды таможенного регулирования делят на две группы: тарифное таможенного регулирования и нетарифного таможенное регулирование.

Таможенно тарифное регулирование

Таможенно тарифное регулирование ВЭД применяется для защиты отечественных производителей от зарубежной конкуренции и для пополнения бюджета с помощью ставок таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары.

Основным инструментом тарифного регулирования является тариф. Методы его применения устанавливаются законодательством. Таможенный тариф – это ставки таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Размер ставок устанавливается законодательно, в соответствии с принятой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, применяются таможенные преференции. Кроме того, преференции предусмотрены при торговле со странами, входящими в ЗСТ.

Кроме определения ставок таможенных пошлин на товары, устанавливается порядок их применения: определение таможенной стоимости товара, страны происхождения товара.

Нетарифное регулирование

Нетарифное регулирование служит для защиты отечественных производителей от зарубежной конкуренции, при резко возросшем импорте товаров, а также при ввозе импортных товаров по заниженным, демпинговым ценам. Меры нетарифного регулирования используются для контроля вывоза продукции, например, для ограничения вывоза товаров для стимулирования обрабатывающей промышленности. Эти меры применяют для поддержания баланса между спросом и предложением, а также для стабилизации цен на товары ограничительными и запретительными методами. Меры нетарифного регулирования используются, чтобы оградить рынок от некачественных товаров, не соответствующих требованиям безопасности.

Нетарифное регулирование – это совокупность мер по управлению ввозом товаров (импорт) и вывозом товаров (экспортом), включающее в себя разрешительные и запретительные, ограничительные меры.

Меры прямого ограничения

1) Квотирование — это ограничение по количеству или стоимости на определённое время ввозимых (импортная квота) или вывозимых (экспортная квота) товаров.

Виды квот:

- Глобальные – устанавливают количество конкретного товара, которое можно ввезти;

- Сезонные – устанавливают период времени для ввоза товара;

- Тарифные – устанавливают количество товара, которое можно ввезти по установленным тарифам или совсем без уплаты пошлины.

Размер квот устанавливается на Правительственном уровне.

2) Лицензирование – это контроль за ввозом и вывозом конкретных товаров с помощью выдачи компетентными органами лицензий.

Лицензирование применяют:

- для временного ограничения ввоза или вывоза товаров;

- для контроля над ввозом или вывозом опасных товаров, неблагоприятно воздействующих на окружающую среду и человека;

- для предоставления исключительного права;

- для выполнения международных обязательств.

Специальные защитные меры

Это меры, служат для предотвращения нанесения ущерба экономике из-за резко возросшего импорта товаров или из-за ввоза товаров по заниженным, демпинговым ценам. В качестве таких мер используется:

- Специальные пошлины – применяются при резко возросшем импорте;

- Антидемпинговая пошлина – применяются при ввозе товаров по демпинговым ценам;

- Компенсационные пошлины — применяются при ввозе товаров, получивших субсидию со стороны иностранного государства.

Меры технического регулирования

Это меры по ограничению ввоза в страну некачественных товаров, не соответствующих регламентам: национальному и союзному. Разрешается ввоз только тех товаров, на которые оформлен подтверждающий документ: Декларация или Сертификат соответствия.

Другие меры регулирования

Это меры, связанные с соблюдением действующего законодательства и обеспечением безопасности использования перемещаемых, ввозимых или вывозимых товаров. Предотвращения угрозы для жизни и здоровья граждан, а также их имущества. Они регулируются выдачей разрешительных документов:

Заградительные пошлины взимаются помимо ввозных таможенных пошлин. Их можно ввести только на определённый срок и по специальному Решению Правительства России. Все запреты и ограничения опираются на законодательную базу.

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности позволяет успешно решить все поставленные цели: фискальные – пополнение бюджета, так и протекционистские – защита отечественных производителей. Главная цель – это экономическая безопасность и стабильный рост, поддержание баланса между спросом и предложением.

Узнать стоимость или заказать услугу

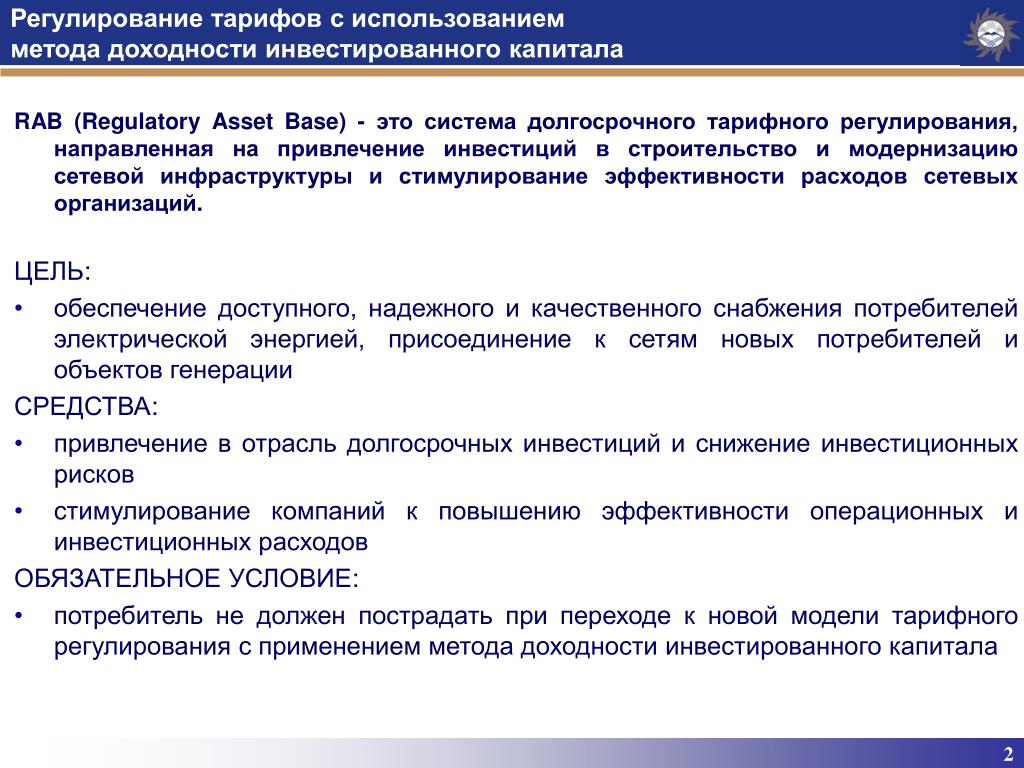

Долгосрочное и краткосрочное тарифное регулирование — RAB, долгосрочная индексация и «затраты плюс»

Долгосрочное регулирование тарифов (то есть фиксация их уровня на несколько лет вперед) для электросетей в России представлено двумя основными моделями. Первая — RAB (от англ. Regulatory Asset Base), построенная на учете в тарифе дохода на инвестированный капитал. RAB как модель ориентирована на компании с большой инвестпрограммой, нуждающиеся в масштабных заимствованиях. Назначение RAB — создание условий окупаемости вложений инвестора. В России применяется в отношении компаний электросетевого комплекса — Федеральной сетевой компании (магистральные сети России) и распредсетевых компаний — «Холдинга МРСК» и его дочерних МРСК. Планируется введение RAB в тепло-, водоснабжении и водоотведении, рассматривается возможность введения RAB в газотранспортной и железнодорожной отраслях.

Уровень заимствований — принципиальный элемент RAB; так, для распредсетевых компаний на RAB-тарифе установлено требование о том, что уровень заимствований не должен быть ниже 25% размера инвестированного капитала. При том же размере инвестпрограммы снижение заимствований требует перекладывать финансовую нагрузку на потребителей и увеличивать текущие тарифы, кредиты позволяют снизить рост тарифа в момент привлечения средств, но предполагают более высокий уровень тарифа в те годы, когда сетевая компания возвращает займы.

Для компаний, не имеющих масштабной потребности в заимствованиях, часто применяется альтернативный метод регулирования — долгосрочная индексация необходимой валовой выручки (НВВ). Две модели во многом схожи — обе учитывают операционные затраты компании и поощряют их снижение, обе задают регулируемой компании ряд нормативных показателей, которые она должна достичь или не превысить, при этом положительная разница остается в компании, отрицательная влечет за собой снижение тарифа. Однако если в RAB-модели, адресованной инвестору даже в большей степени, чем регулируемой компании, делается упор на стабильную доходность вложенного капитала, долгосрочная индексация в большей степени ориентирована на мотивирование самой компании к повышению эффективности.

Основной моделью краткосрочного регулирования является метод «затраты плюс», когда тариф рассчитывается исходя из ожидаемых затрат на содержание активов и минимального уровня прибыли. Проблема этого метода в том, что он не поощряет компанию сокращать издержки, поскольку их понижение автоматически влечет за собой уменьшение заложенных в тариф затрат, а, следовательно, и его снижение в следующем году. Кроме того, краткосрочное регулирование не позволяет компании продемонстрировать кредитору свои доходы на несколько лет вперед, из-за чего банки неохотно кредитуют бизнес, работающий в таких тарифных условиях.

Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто

Регулируемый тариф — обзор

5 Развитие роли регулирующих органов

Еще одно сообщение, которое находит отклик в этом томе, заключается в том, что распространение новых услуг и поставщиков услуг на периферии распределительной сети и на периферии энергосистемы, подзаголовок этого тома — только начинается. В ближайшее время это не остановится. Некоторые эксперты считают, что отрасль может столкнуться с масштабными сбоями — Uber и Airbnb часто упоминаются как виды сбоев, которые могут произойти, — в ближайшем будущем, подобных которым не было с тех пор, как Томас Эдисон изобрел лампочку.

Это, вероятно, станет огромным бременем для регулирующих органов во всем мире, которые должны найти сбалансированный подход, чтобы разрешить — фактически облегчить и поощрять — инновации для удовлетворения потребностей предполагаемых и просумейджеров, защищая при этом интересы потребителей, которые могут быть более заинтересованными. или менее довольны статус-кво. Поиск пресловутого уровня , игрового поля , часто упоминаемого в этом контексте, станет более сложным и актуальным.

Этот том благословлен тем, что в него вошли вклады четырех известных регулирующих органов из четырех разных частей мира, которые делятся своими взглядами в Предисловии, Предисловии, Введении и Эпилоге.

По мнению этого редактора, среди множества проблем, стоящих перед регулирующими органами, выделяются две ключевые проблемы:

- •

Во-первых, как скорректировать существующие регулируемые тарифы как для потребителей, так и для просьюмеров, чтобы они вносили свой справедливый вклад на содержание сети без бесплатного использования или несправедливого субсидирования, как это может иметь место сегодня; и

- •

Во-вторых, как регулировать — или нет — доступ к распределительной сети и ее использование, что является и, вероятно, останется критичным для всех, за исключением небольшого меньшинства клиентов, которые, для чего по любой причине может решить полностью отключиться от сети.

Что касается первого, разработки справедливых и разумных тарифов — фундаментального руководящего принципа для регулирующих органов — большинство экспертов согласны с тем, что тарифы должны правильно отражать истинную стоимость услуг. Как описано в отчете MIT Utility of the Future , для правильного определения цен тарифы должны правильно отражать четыре основных компонента стоимости обслуживания:

- •

цена электроэнергии;

- •

цена за услуги, связанные с энергетикой, такие как операционные резервы или гарантированная мощность;

- •

цены на сетевые услуги, такие как надежность и балансировка нагрузки и распределенное самогенерация; и

- •

цены для покрытия затрат на достижение целей, связанных с политикой, таких как низкоуглеродный энергетический баланс, налоги, сборы или субсидирование потребителей с низкими доходами.

В настоящее время эти компоненты объединены в регулируемые тарифы, как правило, очень непрозрачным и непрозрачным образом. Они не очевидны для большинства потребителей и не логичны с технической или экономической точки зрения. Это все в большей степени приводит к решениям, которые могут иметь смысл для некоторых просьюмеров или просумейджеров, но не имеют смысла или вообще не имеют смысла, если смотреть с более широкой точки зрения общества в целом. 9

Кроме того, розничные тарифы, как правило, являются фиксированными и имеют почтовую марку.Они действительно , а не , различаются в зависимости от времени, местоположения, пикового спроса или характера использования. Это еще один серьезный недостаток, подчеркнутый в ряде глав этой книги, в том числе в Biggar & Dimasi. Переход на более детализированные тарифы , как в пространственном, так и во временном измерении, позволит лучше учесть фактические затраты на обслуживание, но может сделать их более сложными, чем может понять большинство клиентов. Например, Баак в своей главе описывает ряд инициатив в штате Калифорния по переходу к более детализированным и отражающим затраты тарифам.

Технология становится все более доступной и доступной для разработки и внедрения более детализированных и сложных тарифов, но регулирующие органы по большей части, похоже, не хотят предпринимать серьезных шагов по их внедрению, предпочитая постепенный подход.

После изучения множества технических вопросов, MIT Utility of the Future посвящает длинную главу с множеством рекомендаций — 30, если быть точным, — для рассмотрения регулирующими органами. Аналогичным образом, недавно выпущенное руководство Национальной ассоциации уполномоченных по регулированию коммунальных предприятий (NARUC) предлагает довольно продолжительное обсуждение того, как лечить DER. 10 Essential Energy Services, регулирующий орган в штате Виктория в Австралии, недавно выпустила отчет о том, как подсчитывать DER, сосредоточив внимание, среди прочего, на ценности распределенных солнечных фотоэлектрических модулей в распределительной сети. 11 Очевидно, что это уже равно и, вероятно, останется горячей областью для исследований и дискуссий в течение некоторого времени.

Мнения расходятся по вопросу о том, как регулировать использование и доступ к критически важной распределительной сети.Как описала Одри Зибельман во Введении, регулирующие органы штата Нью-Йорк предприняли смелую инициативу под названием реформирование энергетического видения (REV). По своей сути REV содержит рекомендации о том, кто должен платить, кто должен обслуживать и кто может использовать распределительную сеть. Помимо этого, заинтересованные стороны могут вводить новшества, вносить изменения и предлагать новые продукты и услуги. Очевидно, что цель Нью-Йорка и других мест состоит в том, чтобы перейти к регулированию, подходящему для формирующейся распределительной сети будущего.

Регулирующие органы в других штатах используют разные подходы в зависимости от обстоятельств. В Калифорнии, например, было предложено разрешить долговым распискам регулируемую норму прибыли для инвестиций в DER, что в настоящее время разрешено для утвержденных и разумных инвестиций до счетчика. Как объяснил Баак, хотя это может показаться хорошей идеей, это явно делает жизнь регулирующего органа еще более сложной, поскольку теперь они должны решить, какие инвестиции в DER являются разумными, необходимыми и рентабельными, как в настоящее время они делают для разведки и добычи. инвестиции.

В своей главе Геллингс утверждает, что, несмотря на все преувеличения относительно DER, ведущих к спирали смерти и хуже, традиционное в отрасли регулирование нормы прибыли «не нарушено и не требует исправления», — говорится в подзаголовке его книги. глава. Его предложение — не выбрасывать ребенка вместе с водой из ванны.

Точно так же, как долговые расписки во многих штатах, особенно в Калифорнии, были убеждены участвовать в повышении энергоэффективности своих клиентов — что противоречит здравому смыслу при традиционном регулировании нормы прибыли — их в принципе можно побудить сделать то же самое для DER, вкладывая средства в счетчик на стороне потребителя, когда это эффективно и рентабельно.

И снова легче сказать, чем сделать. В дебатах о том, кому следует инвестировать в инфраструктуру зарядки электроэнергии, всплыл пример трудностей: долговые расписки; компании по производству электромобилей, такие как Tesla; муниципалитеты; новые частные компании; или комбинация всего этого? Все согласны с тем, что это классическая проблема из курицы и яйца : клиенты не будут покупать электромобили в достаточном количестве, если нет инфраструктуры для зарядки, а автомобильные компании не будут инвестировать в электромобили, если для них нет рынка. 12

Другие эксперты, изучающие будущее бизнес-моделей коммунальных служб, предположили, что энергетический сектор находится на пути, сходном с тем, что происходит в индустрии мобильных телефонов. Сегодня большинство пользователей мобильных телефонов платят фиксированную ежемесячную плату на основе двух- или трехлетнего контракта с поставщиком сетевых услуг.

Объяснение простое, хотя аналогия может быть несовершенной. Услуга мобильной связи становится все более и более подключений и доступа к сети.Это похоже на абонемент в тренажерный зал или частное поле для гольфа. Дело не в объеме или частоте использования.

Клиенты выбирают сеть мобильной связи не только из-за стоимости, но и из-за повсеместного доступа к сети — мощности сигнала, полосы пропускания и скорости. В наши дни они редко взимаются за звонок или поминутно. Стоимость услуги гораздо лучше отражается и собирается с помощью фиксированной платы почти независимо от объема услуги, например, количества минут разговора, количества отправленных электронных писем и т. Д.Ушли в прошлое сложные и длинные счета, в которых прописывался каждый номер звонка, а также время и продолжительность разговора, будь то между 9 утра и 5 вечера, вечером или в выходные. Более молодые читатели, вероятно, даже не помнят такие телефонные счета.

Можно утверждать, что то же самое относится и ко многим другим услугам, где основная часть затрат фиксирована, например, членство в спортзале или служба вывоза мусора. Нет смысла взвешивать мусор, который собирают каждую неделю, или взимать плату с клиента каждый раз, когда он появляется в спортзале.

Электроэнергетика, утверждают эти эксперты, движется в том же направлении. Поскольку большая часть нового поколения создается за счет возобновляемых ресурсов, как в масштабе коммунальных служб, так и распределенных, стоимость электронов — товарной части услуг — быстро падает, в конечном итоге приближаясь к нулю. 13 Когда это происходит — что уже имеет место во многих местах — бессмысленно взимать с любого или , намного больше за энергии или компонент услуги по генерации, как часто спорят.

Более того, с появлением зданий ZNE объем потребления, скорее всего, останется неизменным или сократится. Это уже происходит во многих странах с развитой экономикой. Вывод довольно очевиден: тарифы, основанные исключительно или в первую очередь на объемном потреблении, вряд ли принесут достаточный доход.

Продолжая этот аргумент, почему бы не взимать с клиентов , в основном, за подключение к сети, что делает электронов свободными, или в основном свободными? Это сделало бы его похожим на услугу мобильной связи.В конце концов, самая ценная черта сети — это надежность и услуги по балансировке, которые она предоставляет как потребителям, так и просьюмерам.

По сути, это то, что один высокопоставленный инсайдер из Калифорнии предложил как лучший вариант в будущем. На риторический вопрос о том, какой, по его мнению, самый простой способ покрыть стоимость услуги электроэнергии в будущем, он ответил, что если бы каждый бытовой потребитель платил фиксированные 2 доллара в день, он предлагал бы кВтч по цене 5 центов / кВтч в каждом направлении; будь то покупка или продажа в сеть.

Для сравнения: текущие тарифы для населения в Калифорнии колеблются от 11 до 36 центов / кВтч в зависимости от уровней — следовательно, 5 центов / кВтч представляют собой существенную скидку даже с самого низкого уровня. У этого конкретного коммунального предприятия более 5 миллионов бытовых потребителей, которые в настоящее время практически не платят фиксированных сборов. По его предложению — в контексте частного разговора и риторического вопроса — коммунальное предприятие будет собирать 300 миллионов долларов в месяц плюс то, что применимо из чистого объемного потребления при 5 центах / кВтч.Предположительно, фиксированные сборы пойдут на фиксированный компонент обслуживания сети, в то время как объемный компонент будет покрывать переменный компонент затрат, включая генерацию.

В более широком контексте, согласно последнему ежегодному исследованию Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC), в настоящее время в США насчитывается 144 миллиона электросчетчиков. 14 Если бы каждый счетчик — для простоты — должен был бы платить 2 доллара в день за подключение к «сети», это составило бы более 105 миллиардов долларов в год, значительную сумму для обслуживания и модернизации сети.

Нелепо? Очевидно нет. Средний бытовой потребитель в США платит за электроэнергию примерно 110 долларов в месяц (таблица 1.1), из которых, по оценкам, 55% составляют фиксированные расходы. 15 Более того, поскольку доля возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления со временем увеличивается, эта доля будет продолжать расти. Предлагаемая фиксированная плата в размере 60 долларов в месяц примерно соответствует средним показателям по США и обеспечит сетевым компаниям стабильный источник доходов, который, очевидно, не выходит за рамки фактических фиксированных затрат на обслуживание типичных бытовых потребителей.

Таблица 1.1. Количество клиентов-резидентов в США

| Avg. ежемесячное потребление | 1000 кВтч |

| Ср. ежемесячный счет | 110 $ / месяц |

| Ср. фиксированный компонент счета | 60 долларов в месяц a |

| Фиксированная плата (в процентах от ежемесячного счета) | 55 |

Источник: Wood, L., Borlick, R., 2013. Значение сети для клиентов распределенной генерации, IEE Issue Brief.Институт Фонда Эдисона, Вашингтон, округ Колумбия. На основе данных Управления энергетической информации за 2011 год.

Несколько экспертов и ученых, изучавших будущее сети и выяснив, как лучше всего за нее платить, пошли бы еще дальше. Некоторые утверждают, что для всех, кроме потребителей, которые предпочитают полностью отключиться от сети, сеть может рассматриваться как «социальное благо» в том же смысле, что и публичные библиотеки или публичные школы. Общество платит за их содержание, независимо от того, как часто и насколько широко они используются людьми.Например, одинокие люди, неженатые люди, бездетные пары или те, кто отправляет своих детей в частные школы, в настоящее время платят те же налоги на собственность, которые покрывают расходы на государственные школы во многих частях мира. Логика состоит в том, что обществу лучше, когда такие услуги предоставляются и поддерживаются всеми, независимо от уровня или частоты использования.

После анализа временного и пространственного распределения затрат и выгод и разработки сложных тарифов, отражающих степень детализации затрат и выгод, почему бы не социализировать фиксированную стоимость распределительной сети, чтобы она поддерживалась всеми и была доступна каждому ? В таком будущем:

- •

потребителей будут платить дополнительно сумм за полученные услуги и расходы, связанные с сетью; и

- •

просьюмеры и просумейджеры могут платить или получать , в зависимости от чистых затрат, связанных с сетью, или получаемых ею выгод.

После тщательного изучения и обдумывания многих идей следующих глав — редактор был щедро вознагражден, прочитав каждую главу несколько раз в процессе редактирования — лучшее, что можно сказать, это то, что долгосрочное влияние DERs вероятно быть подверженным влиянию — или определяться, если хотите — слиянием трех критических факторов, как показано на Рис. 1.5:

Рис. 1.5. Результат ДЭР.

Развитие DER будет зависеть от слияния трех важных проиллюстрированных факторов.

- •

Экономика , а именно относительные затраты и выгоды DER по сравнению со стоимостью получения аналогичных услуг из сети.

- •

Правила будут определять, что разрешено, а что не разрешено, сколько за это может взиматься плата и кто может предоставлять данные услуги, которые могут отличаться от одного места к другому.

- •

Инновации и сбои , вероятно, определят, какие новые продукты и услуги и новые методы доставки будут представлены.

Другими словами, результат, вероятно, будет отличаться в разных частях мира в основном из-за различий в правилах, поскольку два других фактора применяются более или менее одинаково везде.

Регулирование тарифов с целью повышения энергоэффективности

Основные моменты

- •

Мы изучаем оптимальную структуру тарифов, которая побуждает коммунальное предприятие принимать меры по повышению энергоэффективности.

- •

Регулирующий орган оптимально предлагает меню совместимых со стимулами двухставочных тарифов.

- •

Если деятельность по энергоэффективности имеет высокую эффективность, разделение становится решением.

- •

Если меры по повышению энергоэффективности менее эффективны, тариф имеет более высокую цену за единицу и более низкую фиксированную плату.

- •

Оптимальная структура тарифов также зависит от степени взаимозаменяемости усилий потребителя и фирмы.

Аннотация

Мы изучаем оптимальную структуру тарифов, которая могла бы побудить регулируемое коммунальное предприятие продвигать энергоэффективность своими потребителями, учитывая, что оно в частном порядке проинформировано об эффективности своих усилий по сокращению спроса.Регулирующий орган должен оптимально предлагать меню двухставочных тарифов, совместимых со стимулами. Если деятельность фирмы по повышению энергоэффективности оказывает сильное влияние на сокращение спроса, потребитель должен платить высокую фиксированную плату, но низкую цену за единицу, приближая структуру тарифов к политике разделения, что усиливает стимулы фирмы к обеспечению энергосбережения. Вместо этого, если усилия фирмы по принятию мер по повышению энергоэффективности едва ли эффективны, тариф характеризуется низкой фиксированной платой, но высокой ценой за единицу потребляемой энергии, таким образом смещая стимулы к энергосбережению на потребителей.Оптимальная структура тарифов также зависит от затрат на усилия потребителя (в случае, если потребитель также может принять меры по повышению энергоэффективности) и от степени взаимозаменяемости усилий потребителя и фирмы.

Ключевые слова

Энергоэффективность

Регулирование спроса

Разъединение

Ограничение цены

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Copyright © 2015 Elsevier B.V. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Разработка тарифов

После того, как для оператора установлен общий уровень цен, работа по установлению структуры ставок (или цен) остается.Эта работа называется тарифным планом 1 или тарифным планом и относится к отношениям между отдельными ценами (или элементами тарифа), взимаемыми оператором. В некоторых случаях регулирующий орган может решить не регулировать структуру цен. Примеры включают (1) ситуации, когда цели оператора соответствуют или, по крайней мере, не противоречат целям регулирующего органа, по крайней мере, в том, что касается разработки тарифов, и (2) ситуации, когда ресурсы регулирующего органа ограничены. а регулирование структуры цен является второстепенным приоритетом.

Большинство экономистов согласны с тем, что эффективная структура цен покрывает общие затраты и приводит цены в соответствие с предельными затратами. Предельные затраты — это дополнительные капитальные и эксплуатационные затраты, возникающие в результате увеличения выпуска на единицу. 2 Ценообразование по предельным затратам может быть затруднено в ситуациях, когда существует экономия от масштаба или экономии от объема, поскольку цены, равные предельным затратам, не покроют все затраты оператора и, следовательно, не будут привлекать инвестиции. В таких ситуациях регулирующие органы и операторы обычно отдают предпочтение многостороннему ценообразованию или, в некоторых случаях, ценообразованию Рамси. 3 Многостороннее ценообразование — это договоренность, при которой оператор взимает отдельные цены за различные элементы услуги. Например, поставщик воды может взимать плату за подключение плюс плату за использование. При ценообразовании Рамсея, которое также называется дифференцированным ценообразованием или правилом обратной эластичности, оператор взимает более высокие цены с клиентов с неэластичным спросом и более низкие цены с клиентов с эластичным спросом. 4

Сноски

- Tariff Design подробно рассматривает эту практику.

- Если пропускная способность системы ограничена, что означает, что пропускная способность не может быть увеличена, предельные затраты также будут включать предельные затраты на перегрузку.

- Регулирующие органы обычно ограничивают использование ценообразования Рамси услугами, которые не считаются основными или необходимыми для клиентов, которые регулирующий орган особенно пытается защитить, например, потребителей с низким доходом или бытовых потребителей.

- У клиентов неэластичный спрос, если они не меняют сумму покупки очень сильно, если оператор меняет свои цены.И наоборот, покупатели имеют эластичный спрос, если они реагируют на изменения цен, внося большие изменения в объемы, которые они покупают. Точнее, неэластичный спрос означает, что изменение цены на один процент приводит к процентному изменению объема спроса, составляющему менее одного процента, в то время как эластичный спрос означает, что изменение цены на один процент приводит к изменению количества более чем на один процент. потребовал.

Учебный курс Экономическое регулирование и установление тарифов на электроэнергию

Экономическое регулирование необходимо в сферах, где функциональная конкуренция невозможна.Например, электрические сети представляют собой естественную монополию и требуют регулирования для ограничения монопольного ценообразования и создания стимулов для эффективной работы. Другие виды деятельности, такие как производство и поставка, которые не являются естественными монополиями, могут стать де-факто монополиями из-за различных ограничений, а также требуют регулирования.

Например, предоставление таких услуг потенциально является спорным, учитывая присутствие нескольких поставщиков на конкретном соответствующем рынке.

Однако конкурентоспособное предоставление таких услуг в ответ на рыночный спрос может быть ограничено из-за особых юридических требований, ограниченного размера рынка, ограниченного числа компаний или наличия операционных ограничений.

Содержание курса

Этот учебный курс охватывает шесть основных областей (перечисленных ниже), которые затрагивают темы, связанные с экономическим регулированием и установлением тарифов на электроэнергию. Все модули дополняют друг друга и направляют участников поэтапно по содержанию:

- Основы регулирования (области, объем и методы регулирования)

- Определение допустимого дохода

- Стоимость капитала

- Анализ эффективности

- Регулирование качества поставки

- Ценообразование на электроэнергию

Для каждого модуля сначала предоставляются концептуальные концепции, затем сопровождаются примерами и практическими упражнениями.

Ваши преимущества

По завершении курса участники:

- поймут основы регулирования и получат более глубокое понимание методов регулирования цен

- ознакомятся с техническими деталями, используемыми в настройках регулирующих доходов, стоимостью Положение о капитале, анализе эффективности и качестве поставок

- пройти обучение в области ценообразования на электроэнергию, включая обслуживание всей электроэнергетической отрасли.

Концептуальная часть обучения будет поддерживаться комплексными практическими упражнениями на протяжении всего курса.

Для кого?

Все участники регулируемой электроэнергетической отрасли, например сотрудники регулируемых компаний, инвесторы, представители отраслевых ассоциаций, сотрудники регулирующих органов, должностные лица политических институтов.

Предложение нашего курса

Это обучение может проводиться как в классе, так и через Интернет.Предполагается, что продолжительность обучения составит 4 дня в аудитории или 5 дней онлайн-обучения, но ее можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Также могут быть учтены требования конкретной страны.

18 CFR § 341.3 — Форма тарифа. | CFR | Закон США

§ 341.3 Форма тарифа.

(a) Тарифы могут быть поданы либо путем разделения тарифа на тарифные части, либо как целый документ.

(б) Содержание тарифа. Все тарифные публикации должны содержать следующую информацию в следующем порядке:

(1) Титульный лист.Титульный лист каждого тарифа должен содержать следующую информацию:

(i) Обозначение номера тарифа FERC в верхнем правом углу, пронумерованное последовательно, и обозначение номера тарифа FERC для отмененного тарифа, если таковой имеется, в соответствии с ним;

(ii) фирменное наименование перевозчика;

(iii) тип ставок, например, местные, совместные или пропорциональные, и товар, к которому применяется тариф, например, нефть, нефтепродукты или авиакеросин;

(iv) Регулирующие тарифы, e.g. отдельные тарифы «правил и положений», если таковые имеются;

(v) конкретный приказ Комиссии, в соответствии с которым выставляется тариф;

(vi) Дата выпуска, которая должна быть указана в нижнем левом углу, и дата вступления в силу, которая должна быть указана в нижнем правом углу;

(vii) Срок годности, если применимо;

(viii) Имя выпускающего или должным образом назначенного должностного лица, выписывающего тариф, полный уличный и почтовый адрес перевозчика, а также имя и номер телефона лица, ответственного за составление тарифной публикации.